カレー粉6缶、チャツネ6缶、至急送れ---タウンゼント・ハリス…

好物のカレーを食べれば日本との通商交渉に良案が浮かぶ。カレーを口にすれば力がついて粘り強い交渉重ねて、得意の説得力で下田役人をへこませ、江戸の大君にアメリカ大統領の親書を手渡せるぞ。

ハリスは1856(安政3)年8月9日の日記(イリノイ州立大の版では10日)にカレー粉を注文した手紙の覚書をこう記した。

|

カレー粉6ボトル、チャツネ6ボトルを香港のアームストロング&ローレンス商会へ送ってください。支払いは同商会で行いますから請求書もそちらへお送りください。カルカッタ米国総領事ハフナグル様へ。注2 |

ハリスはインド・カルカッタ(現コルカタ)在住の米国総領事ハフナグルにカレー粉を送ってくれと書いた。アームストロング&ローレンス商会は香港で代理業を営む会社でハリスはここを介して物品のやり取り、決済などをしている。カレー粉を注文したことは、後に日本の下田でも受領がスムーズにいくようスザンナ・ドリンカー夫人にも知らせてカルカッタ―香港―マカオ―下田のルートの「マカオ―下田」の部分にカレー粉がうまく乗るよう依頼している。

スザンナ夫人はハリスが懇意にしている商船管理会社を経営するサンドウィズ・ドリンカー氏の妻君でマカオに住んでいる。カレー粉とチャツネがインドから香港に届いたら、それをマカオから下田に行く船に乗せて私の手元に届くようにしてほしいという依頼だ。カレー粉が早く、無事に届くように下田行きの商船の情報に注意してほしいとも書き添えている。

ドリンカー夫妻には四人の子があった。ハリスは長女のキャサリン注3と話が合った。先に通商条約を結んだばかりのタイ王室から頂いた白象の小さな置物を彼女にプレゼントし、何年にもわたり手紙を取り交わした。キャサリンはヒュースケンが描いた下田のスケッチを所有していたがそれは今、ニューヨーク図書館に寄贈されている。ハリスは今回の日本行きで乗船したアメリカ海軍新鋭艦サン・ジャシント号の修理が長引き一か月の長逗留を香港とマカオで送っていた。

はて、ハリスはカレー粉を受け取り下田で本場のカレー粉を使ってカレーを食べたか。条約締結交渉にカレーの効き目はあったのか。そこに関する情報、私は探っているが、今のところ、どこにもない。

ハリスは粘りに粘って翌年12月7日、誰も顔さえ拝むことのできない将軍家定に謁見する幸運を得た。いや、かなり荒っぽい手法で条約締結の道を切り開き通商交渉の許諾を将軍から得る。英仏を差し置き、オランダさえ尻目に懸けて単独で米国は日本と通商条約を結んだ。ほかの国ーはと言えば、日本なんか潰しちゃえ、傲慢中国の二の舞を食らわせろなんて江戸湾にたむろさせている戦艦の大砲やら海軍兵の鉄砲やらで勇ましく鼻息荒く日本を脅し潰そうと算段しているのだけど、本国の助けもなく見放された感のある一般市民出身の元貿易商の外交官なのに、ハリスは粘りの交渉で戦争暴力に事を委ねず、モダン・キャピタリズムに徹して、貿易は日本にとっても利があると訴え、開港を唱え日本を開国へ導いた。『ゑひすのうわさ』のイラストでは西洋の野蛮人に見える描かれ方だけど、いやいやどうして理性の文明文化人。そして、実績を積んだ貿易商人だ。渋沢栄一公がタウンゼント・ハリスに一目置く理由がそこにある。ハリス公使、偉いぞ。さすが、カレーが好きなだけある。

肉は食わない、酒も飲まない、ハリスはカレー好き

ハウスのカレーじゃないよ、ハリスのカレーだよ…

聞いたこともない。ハリスがカレー好きだなんて。それに下田からカルカッタへカレー粉送れとハリスが手紙を送ったからと言って、それだけでハリスがカレーを食べたなんてことにはならないでしょ。

そう来たか。そう、ハリス自身はカレーを食べたなんて日記に一言も書いていない。残念だが、こんな大切な安政3年の歴史事実を研究する食通の研究者もいないからハリスのカレーがどうなったか、屯と分からない。

ところが、ヒョンなところにハリスのカレー好きを吹聴する同時代人が現れるものだから歴史をほじくるってのは面白い。ハリスのカレー好きをばらすのは、西欧各国に遅ればせながらプロシアからやって来て江戸幕府と通商条約を結ぼうとするオイレンブルク伯爵。

伯は仰る --- ハリス公使は肉を食べない、酒も飲まない、ハリス公使は大のカレー好き。

ハリス公使を昼食に招くから今日はハリスのカレーの日

※ハウスのカレーじゃないよ、ハリスのカレーだよ…

と、こんな風にオイレンブルク伯は言う。えー!ハリスのカレーの日って、オイレンブルク伯爵は何でハリス公使にそんな気を遣うの? それはハリスが米国本国から、今度日本へ向かうプロシア(現ドイツ)のオイレンブルク伯爵の条約交渉を援助するように、と指示を受けていたから。ハリスの第一秘書、って秘書は一人しかいないのだけど、第一秘書の名はヘンリー・C・J・ヒュースケン。秘書官兼オランダ語通訳兼通商友好条約文起草者のヒュースケンをオイレンブルク伯爵の下へ送ったから。

そのヒュースケン、自身は「私は久助だ」と自身の名を日本名で触れ回っていたと仮名垣魯文が『ゑひすのうわさ』で明かすのだけど、斯様なる条約交渉にうってつけな、エスプリの効いたというか、ジョークの塊に見える日本通を得たオイレンブルク伯爵は大喜びだ。

ヒュースケンは文学青年だ。オランダ語に綴った条約文をフランス詩に準えて説明する。みんな大笑いをして楽しんだものさ、とオイレンブルク伯爵は本国へ送った弟伯への手紙に記した。そこが、また、伯爵の気に入ったんだよね、だからヒュースケンにはプロシアから年金を支給する、なんて案も伯爵から出たりして(これはとある理由で潰れた話)。

政府(江戸幕府)との通商条約締結に何かと世話を焼いてくれるハリスに彼の好きなカレーを振舞って労う気づかいを忘れないオイレンブルク伯。ヒュースケンも褒めたたえてやまない。

ヒュースケンはモリエールを愛読する。いや、オイレンブルク伯爵がほぼ毎日プロシアに居る弟伯に向けて書き送っている手紙もまた捧腹絶倒のドタバタ劇の中継みたいなのだけど、モリエールの「町人貴族」みたいなノリで、カレーの文字を記した手紙にはエスプリが溢れている。ここではカレー話に集中するので膨大な数の手紙からカレーに触れた3か所を抜き取って紹介すればこんな具合。

26ページ

船の乗組員のほとんどはインド人で、地面にグループで座り、カレー(コショウの味がする野菜スープ)を指で食べているのが見えます。とてもさわやかで心地よい風が吹いているので、大きな 3 本のマストにすべての帆が上がり、私たちは両側に海岸が見えるアフリカとアジアの間を誇りに満ちて航海しています。注4

122ページ

私はハリスに一緒に食事をしましょうと誘いました。もちろん彼は受け入れました。彼はワインを決して飲まないし、肉もめったに食べません。ですから彼との会食は必ずご飯とカレーでなければなりません。何やかや制限がありますが私たちはとても愉快に話して食事を摂ります。ハリスと話すとき、彼は英語を、私はフランス語を話します。それでとてもうまく通じる。気ごころかな、うまくいってるんだよ。注5

最後にもう一つカレーにまつわる手紙。カレーが出て来るので私にとって大事なところだけど、歴史的シーンとしても重要な描写なんです。ハリスの後ろ盾でプロシアは日本政府(徳川幕府です)との条約締結がスムーズに進んだ。幕府が条約に同意する日程もハリスが幕府の同意を取り付け内々、伝えてきた。それを受けて条約調印の前祝にオイレンブルクのプロシア使節団は幕府側の担当者も仮宿舎に呼び条約交渉締結へ向けて、っていや、歴史はどうでもいい、カレーに没頭しましょう。

オイレンブルク伯は盛大なパーティを開きました。そのパーティに供された料理を丹念に伯は記録しています。まずはオーソドックスに訳されている文、ってグーグル自動翻訳だけど、

149ページ

アマゾンの彫像を四方八方から見ることができました。紙の外壁のすぐ近くには、ビスケットのプレートが付いたスクリーンがあり、ベルリンとライン川地域の景色が映し出されていました。とても素晴らしかったです。見た目もきれいでした。向かい側の長い壁の、適度な距離を置いて、二台の電磁装置が設置されていた。そのディスクには私が日本語の文字を書き、その上に二人の日本の役人が数日間練習してきた。私は大臣にそうするように頼んだ。機器の使い方を知っている人がいることを確認するためです。美しい本がテーブル、木製の長椅子、椅子の上に広げて置かれ、摂政の反対側の狭い壁に面した大きなテーブルには、冷たいキジ、アヒル、ローストビーフ、ライスが置かれていた。カレー、卵、温かい蒸し牛肉とジャガイモ、フライドフィッシュ、大量のボルドー、大量の雪の中のシャンパン、そしてシュナップスのボトル数本。午前1時ごろ、私の会社全員が応接室に集まり、その後すぐにハリスがヒュースケンとアルコックとともに6人の通訳、秘書、武官を連れて現れた。朝食のコースは、幸せな朝食のようなものでした。最初に彼らはお互いを褒め合い、賞賛と賞賛の気持ちでプレゼントを眺め、それから魚を食べ、ボルドーを一杯飲み、キジやアヒルをたたき始め、食欲旺盛にシャンパンを飲みながら、若い会社全体が消えるまでどんどん騒ーしくなりました。酔って電信を危険にさらしていた。皆の顔には大きな喜びが書かれていました。今こそ立ち止まるのに最適な瞬間です。私は馬に乗ることを提案し、紳士17名と若忍者23名で馬に乗りました。つまり、ライダーは40人でした。太陽は美しく澄んで暖かく輝いていました。私とアルコックは立派な速足で先を走り、残りのパーティは酔っ払ってくだらないことをしており、私たちの耳の周りには計り知れない汚れが飛び散っていました。注6

| 以上、Ost-Asien 1860-1862 in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, Königlich Preussischen Gesandten, betraut mit ausserordentlicher Mission nach China, Japan und Siam / 1900各ページからのグーグル訳出。 |

何だ、あまりにひどい和訳だな。何が何だか分からないじゃないか。とお叱りを受けそう。ごめんなさい、これが今のところグーグル翻訳の限界なのです。オイレンブルク伯爵が日本から書き送った手紙を整理し一冊にまとめた書には現在、和訳がないのです。でも、ドイツ語でもCurryはCurryと表記するからカレーがパーティに供されたことはこの和訳でも何とかわかります。

オイレンブルク伯爵とカレーがつながるなんて初めて知る方がおられるでしょうか、でも、それは仕方ない。残念なことに、オイレンブルク伯爵のプロシア政府公式記録にはこのパーティの部分、削除されています。どうにも国家が絡む公式記録は政治をマツリゴトにするための作り事、オイレンブルク伯爵日本遠征公式記録の編者アルベルト・ベルク氏(筆者はオイレンブルク伯爵と言うことだから)には失礼ながら、またそれを正確に訳された中井晶夫先生にも失礼ながら、カレーをターゲットにしている当方には公式記録の原本も訳本も国家行政の外交マナーも役に立たない。オイレンブルク伯が披露したカレーライスを端折るなんて憤慨します、食の文化をないがしろにする人が蠢いて外交世界を切り開くなんて。ああ、しんどい。

で、あらためて探してみるのですが、昭和15年4月にオイレンブルク伯爵の書簡集が『第一回独逸遣日使節日本滞在記』という書名で日獨文化協會から刊行されていました。先の大戦では日本とドイツは鉄の結束で手を握り合う戦争友好国でした。昭和15年と言えばパールハーバー爆撃の一年前、戦意高揚を担っていたマスコミが頑張っていましたから友好協会はこんな素晴らしいご本を世に送ることができたのでしょう。実際、それは読み手側に立った和訳、すばらしい出来栄えなのです。実に読みやすい日本語で、丁寧な注釈を本文につけて刊行されたこの書。1861年1月14日付けのオイレンブルク伯爵の手紙がこう記されています。

私の所の三つの座敷は、今日は部屋の仕切りを取り外して、一つに繋ぎ、まだクリスマスの前夜から緑に飾った儘になってゐる。後の方、床の間の中に摂政の像を立てた。座敷の真ん中に、何處からも見えるやうに女騎者の群像がある。障子にぴったりつけて掛け皿注・リトファニ―・プレートを付けた衝立を立て、ベルリンやライン地方の状景が描いてあって、全く驚く許り綺麗に見える。向かひの長い壁に沿ふて二つの電磁器の器械が、適当な間隔を置いて立てーあり、その文字盤は日本の文字で書かせてある。此の器械には二人の日本人の役人が来て練習している---略---。そして、摂政の像の向ふの狭い壁につけた大きな卓子の上には、冷たい雉子や鴨や炙肉や、カレーライスや、卵や、暖いシチウ肉の馬鈴薯つきや、フライの魚や、多量のボルドー酒と、雪で冷したゼクト酒、二三本のブランデーが並べてある。一時頃私の随員全員が座敷に集まると、それから直ぐにハリスがヒュースケンを、オールコックが六人の通譯や、秘書や、武官を連れて来た。注7

簡潔な名訳。ちゃんとカレーライスと書いてある。

Reis mit Curry、直訳すれば「カレースープでご飯を食べる」

ここに記されたカレーライスは原文Reis mit Curryの訳ですが、直訳すれば「カレースープでご飯(を食べる)」のことです。日本語ではカレーライスでもライスカレーでも、また単にカレーでもいい。はて、何か思い当たります。オイレンブルク伯爵が日本へ向かった蒸気船の甲板で観察したインド人船員たちが車座になって「胡椒味付けの野菜スープ」をご飯と共に食べていたという手紙の記述を思い浮かべてください。Reis mit Curryをそこでは「胡椒味付けの野菜スープ」と説明していました。

とすれば、インド人船員が食べていたのは高級カレーとされるマリガトーニィ・スープの祖型ミラグ・タンニールでしょう。素朴で粗野なミラグ・タンニール。このタミル人のカレー汁(胡椒・水)が英国からインドへやって来た貿易商人の食卓に英国スープとして出され、英国へ行って高級スープに生まれ変わり、インド、セイロンに戻り流行の先端を作りました。インドセイロンを旅行する英国人は「本場のマリガトーニィ・スープ」を歓喜して召し上がったのです。

私はセイロン(スリランカ)の山奥で食べたムリグッタンを思い出します。カンディの西のはずれ、ヌワラエリヤの茶園の下にあるマリおばさんの家でシンハラ化したミラグ・タンニール(シンハラ語になまってムリグッタン)を食べました。スープに具なんか入っていない。カハ(ターメリック)とシーアンバラ(酸味料の果実)、少量のクミンとコリアンダーを加えて薄いココナツ・ミルクで軽く煮ただけのスープ。注8

オイレンブルク伯爵は「胡椒味付けの野菜スープ」をご飯にかけて食べるインド船員たちを見て「カレーを食べている」と手紙に記した。あれは正真正銘のマリガトーニィの原型か。1861年1月14日の日本とプロシアの通商条約調印の前に催されたパーティに出されたReis mit Curryは、ハリスが肉食を避けることを考慮しての、カレー好きのハリスのための一品。なおさら野菜のマリガトーニー・スープだったのか、と思えます。

オイレンブルク伯爵は下ーの船員が甲板で食べている胡椒スープを観察してカレーと表現しました。そこはかとなくカレーと記した。オイレンブルク伯爵のインド船員たちを見る目が温かい。ここにカレー好きのハリスと貴族志向だけど庶民派の感情にくるまれるヒュースケンを加えれば論調鋭く議論を飛ばし、それでいて温かな風に吹かれる喜劇が描かれる。不思議な日 --- 1861年1月14日。赤羽芝の幕府接遇所でオイレンブルク伯爵が開いたパーティの一日。

このパーティに参加した日本側の代表の反応如何で友好通商条約がスムーズに調印されるかどうか、交渉の行く先が決まる。それなのにパーティに興が乗ると招待客たちが酔っぱらい、展示していた将軍献上用の電磁通信機に圧し掛かり壊しそうになった。もうパーティは酔客たちの修羅場。何でもありになっちゃった。

オイレンブルク伯爵は日本の将軍への贈り物である電磁通信機と酔っ払いの間に滑り込み、か弱い力で通信機を守りました。ハリスは野菜のカレーを食べ(ハリスは獣肉を好まない)、招待客はアヒル肉を割いて食べ、ドイツ産シュナップスを開けて飲み干しています。午後1時に始まった祝宴は夜を徹して朝を迎えました。

騒ぎをよそにヒュースケンとM注9とは批准を待つ条約文の最後の点検に頭を寄せています。

その翌日の夜半、ヒュースケンは薩摩藩の井牟田尚平らの一団に襲撃され命を落とします。プロイセン使節団に随行画家として加わったハイネがヒュースケンの友人としてその時の様子を詳細に書き残しています。注10

シュールだね、エスプリだね。この1861年1月14日の光景が日本の開国外交とカレーの始まりだったなんて。

| |

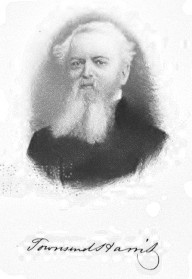

タウンゼント・ハリス

Townsent Harris,first American envoy in Japan / William Elliot Griffis

注1

「ゑひすのうわさ」の中のタウンゼント・ハリス。仮名垣魯文はここまでハリスを野蛮に描きハリスを貶めた。仮名書のエスプリ。この野獣面のハリスは後ー、昭和五年の「唐人お吉」でさらに意気地なく醜態をまき散らす男として新聞小説に描かれアメリカ憎しの憤懣を日本中に広めることになる。日本が鬼畜米英相手の無謀な戦争に突き進んでゆく昭和初期の風景の中でハリスはデカダンスの極致に置かれます。この上の気品あるハリス肖像画は『ハリスの完全な日記』に描かれたもの。

注2

原文

Request Mr,Huffnagle to send me six bottles of sweet sliced chutney,and six bottles curry powder,and send to Armstrong & Lawrence,Hongkong,who will pay for the same.

The Complete Journal of Townsend Harris: First American Consul and Minister to Japan /

1930 Topics Harris, Townsend, Garden City, N.Y., Published for Japan Society, New York, by Doubleday, Doran & Co.

※この1856年8月9日の日記はフロリダ大学所蔵の「ハリスの完全な日記」に掲載されている。イリノイ大学所蔵の同「完全な日記」は日付をミスプリして8月10日としている。ミスプリなんてよくあることだけど、カレー愛好者として一言すればハリスとカレーの密接な関連はなんとしても8月9日付です。サンジャヤント号の修理のために寄港が長引いた香港からインド・カルカッタへハリスはカレー粉送れ、チャツネも、と手紙を書いたのです。まだ日本の下田に着いていないので、送り先は香港のアームストロング&ローレンス商会として、カレー粉代金支払いも同商会にして、そのことをドリンカー夫人(スザンナ)にも書き送っています。香港に着いたカレー粉をドリンカー夫人を通してマカオから下田へ向かう商船に積んでもらい、何としてもハリスは手にしたかったのです。

Catharine Ann Drinker Janvier, Old-fashioned Music (Guitar Player), 1880, Neville-Strass Collection, Florida

注3

キャサリン・アン・ドリンカー(ジャンピエール)

ドリンカー夫妻の長女。東インド貿易船手配業の父サンドウィズ・ドリンカーが1857年、ヒ素を用いた大量殺人の被害を受けた一人として帰らぬ人となり、母スザンナは子供たちを連れ中国を脱し米国ボルチモアへ脱出、この地でキャサリンは絵画を学びそして教えた。上の写真は1880年製作の自画像「ギター弾き」である。タウンゼント・ハリスとの手紙のやり取りが確認されているが、ニューヨーク州図書館に寄贈された彼女の資料にはヘンリー・ヒュースケンの下田の町を描いたスケッチが含まれている。キャサリンは下田でカレーを食べているハリスとヒュースケンを思い描いただろうか。

後年、夫のトーマス・ジャンヴィエと共にフランスを訪ねた彼女はフェリックス・グラの「ミディの赤軍」をフランス語から英訳している。プロバンスの独立運動に触れるこの作品をヒュースケンが読んでいたなら(彼はもちろん仏語版で読んだのだろう)キャサリンとトーマスへの共感を高ぶらせただろう。

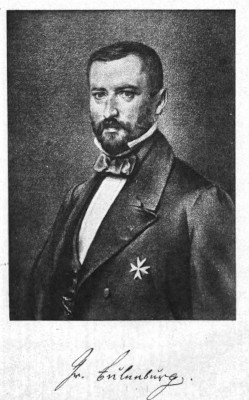

グラファン・フリッツ・ズー・オーレンブルグ

Ost-Asien 1860-1862 in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, Königlich Preussischen Gesandten, betraut mit ausserordentlicher Mission nach China, Japan und Siam / 1900

注4

原文 Daneben ſehe ich die Schiffsmannſchaft, die meiſtens aus Indiern beſteht, in Gruppen auf der Erde ſitzen und Reis mit Curry (das iſt ein pfefferartig ſchmeckendes Gemüſe) mit den Fingern eſſen. Der Wind bläſt ſo friſch und günſtig, daß auf den großen drei Maſten alle Segel aufgezogen werden, und ſtolz fahren wir zwiſchen Afrika und Aſien einher, deren Küſten wir zu beiden Seiten ſehen.

※オイレンブルク伯爵の観察眼は甲板で食事するインド人の下級船員にまで届き記録する。この後、日本で若く無鉄砲な、そして繊細なヒュースケンに好意のある評価を寄せるのも、この下の注5で触れるハリスに彼の好物ベジタリアン・カレーを振舞う行為と同じにそのやさしさに起因するのだと思う。

注5

原文 Ich bat Harris, bei mir zu eſſen, und er acceptirte. Er trinkt nie Wein und ißt ſelten Fleiſch; man muß ihn mit Reis und Curry füttern. Das hinderte aber nicht, daß wir ganz munter waren. Wenn ich mich mit Harris unterhalte, ſo ſpricht er engliſch und ich franzöſiſch; dasgeht ſehr gut.

注6

原文 allen Seiten anſehen konnte, die Amazonenſtatuen; ganz dicht an der papiernen Außenwand ſtand der Schirm mit den Biskuitplatten, An⸗ ſichten von Berlin und der Rheingegend darſtellend und ganz wunder: hübſch ausſehend; an der langen Wand gegenüber waren in gehöriger Entfernung zwei elektromagnetiſche Apparate aufgeſtellt, deren Scheiben ich mit japaniſchen Buchſtaben habe beſchreiben laſſen, und an welchen ſich ſeit mehreren Tagen zwei japaniſche Beamte üben, die ich mir vom Miniſter ausgebeten hatte, um ſicher zu ſein, daß Jemand da iſt, der die Apparate zu gebrauchen verſteht. Rings umher auf Tiſchen, hölzernen Divans und Stühlen lagen die ſchönen Bücher aufgeſchlagen, und auf einem großen Tiſche an der ſchmäleren Wand, dem Regenten gegenüber, ſtanden kalte Faſanen, Enten, Roaſtbeef, Reis mit Curry, Eier, warmes gedämpftes Rindfleiſch mit Kartoffeln, gebratene Fiſche, ſehr viel Bordeaux, ſehr viel Sekt in Schnee und einige Buddeln Schnaps. Gegen 1 Uhr verſammelte ſich meine ganze Geſellſchaft im Salon, und bald darauf erſchienen Harris mit Heusken und Alcock mit ſechs Dolmetſchern, Sekretären und Attachés. Der Verlauf des Frühſtücks war wie der jedes vergnügten Frühſtücks. Erſt bekompli⸗ mentirte man ſich, beſah bewundernd und lobhudelnd die Geſchenke, aß dann etwas Fiſch, trank ein Glas Bordeaux, fing an, auf die Faſanen und Enten einzuhauen, ſchlürfte Sekt mit großem Appetit, wurde lauter und lauter, bis die ganze junge Geſellſchaft berauſcht war und meine Telegraphen in Gefahr brachte. Auf allen Geſichtern ſtand großes Vergnügen geſchrieben. Das iſt dann der richtige Moment, um abzubrechen. Ich proponirte einen Spazierritt, und wir ſetzten uns zu Pferde, 17 Herren und 23 Jakunins. So waren wir 40 Reiter. Die Sonne ſchien prächtig klar und warm. Ich und Alcock ritten in ehrſamem Trabe voraus, die übrige Geſellſchaft machte in ihrer Trunkenheit Unſinn, und der unergründliche Schmutz ſpritzte uns um die Ohren.

注2~5の出典/Ost-Asien 1860-1862 in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, Königlich Preussischen Gesandten, betraut mit ausserordentlicher Mission nach China, Japan und Siam

注2はThe Complete Journal Of Townsend Harris: First American Consul General And Minister To Japanから。注3から注5はOst-Asien 1860-1862 in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, Königlich Preussischen Gesandten, betraut mit ausserordentlicher Mission nach China, Japan und Siam / 1900からの引用

注7

こちらの訳は『日本滞在記 : 第一回独逸遣日使節』から 日独文化協会訳編 日独文化協会発行 昭和15年 国会図書館デジタル https://dl.ndl.go.jp/pid/1689358

料理紹介の部分の訳を『第一回独逸遣日使節日本滞在記』から借りて示したが、その他の記述に関して説明を加えれば、冒頭の「アマゾンの彫像」はギリシア神話の女戦士アマゾネスの騎馬像を言う。ヘロドトスの「ヒストリアイ(歴史)」に登場するアマゾン女族のブロンズ像がドイツ各地にあるがこのパーティに席に飾られたアマゾン騎馬女性戦士像はドイツ・ハノーファー ヴァイデンダム公園のアマゾネス像2006に近いものか。これはフランツ フォン シュテュック が1913-14年にデザインしたアマゾネス騎馬像であまりに高名。

CC0 franz von stuck amazone1897/ Art Institute Chicago

類似するアマゾネス像は数知れない。1860年代にさかのぼって同様の騎馬アマゾネス像があったかどうか。

1861年1月14日のパーティで幕府招待客に見せるため荷をほどくと馬の前足が折れてしまっていたので鍛冶屋に修復させたと記している。日本の職人がそれをうまく修復したが、部屋に飾ってみると又あっけなく足が折れて取れた。障子に飾った絵皿はリトファニー、素焼きの白い陶磁器に彫刻を施し裏から光を当てると画が浮かび上がる。電磁通信機はペリーが徳川家定に献上したモールス信号機より進化した文字伝送の装置のようだが不明。アマゾン騎馬像は将軍への献上品だったがオイレンブルク伯爵はほかの欧州諸国のようには謁見を許されなかった。プロシアの通商条約は批准を経たがアマゾンの騎馬像の行方は分からない。

注8

マリガトーニーを求めて 2024/08/31 KhasyaReport 『南の島のカレーライス』(丹野富雄著/南船北馬舎版1995年、KhasyaReportかしゃぐら通信版2022年)「2章・カレーライスの原像」から「マリガトーニーを求めて」

注9

M ヒュースケンは彼の日記に登場する人物をMとアルファベット一文字で記すことがある。森山多吉郎のことだ。幕府側のオランダ通辞だが通商条約のオランダ語版をヒュースケンと共に作成した。ヒュースケンが日記にMと記すとき彼は幕府の込み入った内情を説き聞かせてもいる。

森山多吉郎

出典:日本科学技術史大系 第1巻 (通史 第1) 日本科学史学会 編 第一法規出版 1964

注10

ウィルヘルム・ハイネ

国際交流基金のHPに掲載されたハイネ。1871年の写真とある。最晩年のドイツへ戻ってからのものか。ハイネは賊徒〈薩摩藩の下級武士か〉に暗殺されたヒュースケンの葬儀を仕切り葬送行進の画も描いた。そこには兵士に担ぎ上げられたヒュースケンの棺とその横を歩く母と幼児と思しき二人の後姿が描かれている。マダム・ヒュースケンと二人の愛に育った児だろうか。参考・

ハイネの雪だるま-ヒュースケンの心優しい仲間たち

ヘンリー・ヒュースケン

フランク・レスリーのイラスト入り新聞に掲載されたヒュースケン。さすが産業革命が巻き起こした西欧の経済拡大を支える新聞だ、ヒュースケンの暗殺は彼が無謀にも夜間外出したからだと記事で指摘する。ハリスがそう言って日本政府を擁護したのだった。ヒュースケン暗殺後、英仏は野蛮な日本に愛想をつかし彼らの海軍を使って徳川幕府を支配下に置くことを論んだがハリスが動じなかった。西欧列強はハリスを糾弾したがハリスの行動がいきり立つ人ーの戦争への動きを阻止した。

※参考 ヒュースケン8 自由のこと フリーダム、マルチル

|