| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.170 東天狗岳 |

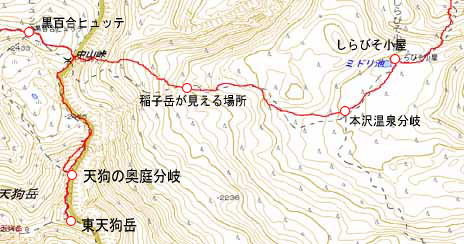

| 雪の北八へ、今年も出かけました。今年は昨年と同じように渋の湯から入って黒百合ヒュッテに泊り、翌日東天狗岳に登った後、中山峠を下って佐久側の稲子湯に泊りました。昨年、一昨年と違って今年は天気に恵まれ、東天狗岳での眺望を楽しむことができました。 日時 2013年(平成25年)2月11日(月)〜12日(火) 天候 2月11日 晴 2月12日 晴 同行 なし 所要時間 2月11日 渋の湯(11.30) ←25分→ (11.55)高見石分岐(12.00) ←40分→ (12.40)八方台分岐(12.50) ←25分→ (13.15)唐沢鉱泉分岐(13.20) ←1時間15分→ (14.35)黒百合ヒュッテ 2月12日 黒百合ヒュッテ(7.00) ←1時間05分→ (8.05)天狗の奥庭分岐(8.05) ←25分→ (8.30)東天狗岳(8.45) ←1時間→ (9.45)黒百合ヒュッテ(10.20) ←1時間20分→ (11.40)しらびそ小屋(12.30) ←20分→ (12.50)こまどり沢(12.50) ←50分→ (13.40)みどり池入口バス停 (13.40) ←15分→ (13.55)稲子湯 山行概要 2月11日

昨年とほぼ同時期なのですが、あたりの雪はずっと多く、時おり簡易アイゼンの爪がかからずに滑ります。渋の湯から歩き始めて1時間ほどで八方台分岐に着きました。数人の人が休んでいます。最近はここで昼食にすることが多いのですが、今日は八王子駅で買ったおにぎりをバスの中で食べたので昼食はありません。代わりに魔法瓶に詰めてきたしょうが湯を飲んで一息入れました。ザックの温度計を見ると−10℃〜−15℃の間を示しています。昨年はここから寒さで手の指先が痛くなったので、今日はモンベル製の冬山用手袋をつけていたのですが、今回も、休憩が終わって歩き出すと、昨年ほどではありませんがやはり指先が痛くなりだしました。結局今回も唐沢鉱泉分岐からミトンを使用しました。  黒百合ヒュッテに着いて受付を済ませ、炬燵に入り、隣の登山者と取り留めのない話をして時を過ごしましたが、話はあまり弾みません。山小屋に着いたあと、夕食までの間は、私が最も退屈する時間です。今日の宿泊者は15人とのことですが、昨日は100人泊ったとのことです。夕食後、テレビと携帯電話(ドコモは繋がります。)で明日の天気を確認し、午後8時に眠りにつきました。、 黒百合ヒュッテに着いて受付を済ませ、炬燵に入り、隣の登山者と取り留めのない話をして時を過ごしましたが、話はあまり弾みません。山小屋に着いたあと、夕食までの間は、私が最も退屈する時間です。今日の宿泊者は15人とのことですが、昨日は100人泊ったとのことです。夕食後、テレビと携帯電話(ドコモは繋がります。)で明日の天気を確認し、午後8時に眠りにつきました。、2月12日 朝3時半に目が覚めましたが、そのまましばらくウトウトして5時30分に布団から起き出しました。6時からの朝食を食べ、持参したサブザックに荷物を詰め替え、午前7時に黒百合ヒュッテを出発しました。上空に雲はありません。風もこの時期としては平均以下のようです。但し、朝方は低温になるとの昨日の天気予報どおり、随分寒く感じます。昨年までは黒百合ヒュッテの出入り口に大きな温度計がかけられていたので、温度が分かりましたが、今年はこれがなくなっており、どのくらいの温度か分かりません。多分昨年(−23℃)と似たり寄ったりの気温なのでしょう。外気に露出した頬が寒さでピリピリします。 ヒュッテを出て中山峠を過ぎ、しばらく樹林帯を歩いて東天狗岳の頂上へ向う斜面の下に出ました。ここから先はトレースが残っていないことが多く、天狗の奥庭分岐まで時おりルートを確認するので、時間がかかりますが、今日は紛れのないトレースが上へ続いています。あまり考えもせず、これを辿りました。ところが、このトレースは途中で通常の夏道よりは下側を辿るようになり、天狗の奥庭分岐の導標の2〜30m下で、天狗の奥庭へ向う道と合流していました。  天狗の奥庭分岐はいつものように諏訪側から佐久側へ」強い風が吹いています。写真を何枚か写し、首から上の目出帽(バラクラバ)や帽子の状態を確認して頂上へ向いました。天狗の鼻の下までルートを外さないように慎重に歩き、天狗の鼻を乗り越え、東天狗岳の頂上に着きました。頂上は、先着していた3人組のパーティーと入替るようになり、私一人です。ここ2年ほど、東天狗岳の頂上はガスの中でしたが、今日は360度ぐるっと見渡すことができます。周りの景色を堪能して、朝ヒュッテで魔法瓶に詰めた温かいしょうが湯を飲んで、楽しいひと時を過ごしました。 天狗の奥庭分岐はいつものように諏訪側から佐久側へ」強い風が吹いています。写真を何枚か写し、首から上の目出帽(バラクラバ)や帽子の状態を確認して頂上へ向いました。天狗の鼻の下までルートを外さないように慎重に歩き、天狗の鼻を乗り越え、東天狗岳の頂上に着きました。頂上は、先着していた3人組のパーティーと入替るようになり、私一人です。ここ2年ほど、東天狗岳の頂上はガスの中でしたが、今日は360度ぐるっと見渡すことができます。周りの景色を堪能して、朝ヒュッテで魔法瓶に詰めた温かいしょうが湯を飲んで、楽しいひと時を過ごしました。15分ほど頂上で時を過ごし、黒百合ヒュッテまで戻り、荷物を整理して中山峠から佐久側へ下りました。いつものようにしらびそ小屋に寄ってラーメンを頼み、小屋番を一人でしていた奥さんと雑談をして、稲子湯に一泊して帰宅しました。 今回は2月の3連休の最後の日に登り始めたためか、積雪期としてはこれまでになく多くの人達と山中で出会いました。天気が良く、いつも気になる東天狗岳へ上る斜面のトレースや中山峠の下り口のトレースもしっかり残っていて、寒さを除けば気楽に歩けました。 今年から1月と2月は、茅野から渋の湯や美濃戸口へ向うバスの便が、土日と祭日とその前後の平日のみの運行に変わりました(通常の場合、平日は月、金のみ運行で、火〜木の3日間は運休)。 2006年に初めて雪の北八を訪れてから8年になります。この間数えてみたら今回も含め計11回雪の北八を歩いていました。これまでの山行の整理のつもりで以下にこれを纏めてみました。

|

| 2月11日 渋の湯〜黒百合ヒュッテ | |

|

渋の湯バス終点 バス停には私が乗ってきたバスに加え、更にもう1台、バスが止まっていた 途中にもマイカーがあちこちに止められていたので、3連休にはかなりの人がここを訪れたようだった |

|

高見石分岐 渋の湯から私の足で30分近く歩くとここに着く ここから、八方台分岐までしばらくの間、渋の湯〜黒百合ヒュッテで最もきつい登りが続く |

|

八方台分岐 地図で見ると標高は約2120mで渋の湯から270mほど登ったことになる 広場になっていて休憩にもってこいの場所 ここに着いた時は、数人の人が休んでいた ここから、下の写真の唐沢鉱泉分岐まで、登りはフラットになり、一息つける |

|

唐沢鉱泉分岐 毎年、ここまで来るとあたりの雪は深くなり、いかにも冬山らしくなる ここの標高は約2200m、黒百合ヒュッテの標高が概略2400mだから、黒百合ヒュッテまでまだあと200mほど登ることになる この日は唐沢鉱泉へ下る道の方にもしっかりしたトレースが残っていた |

|

唐沢鉱泉分岐からの登り 唐沢鉱泉分岐を過ぎると雪が付いたシラビソなどの樹林の下を歩くようになる メルヘンチックな雪景色を楽しめる |

|

上の写真の樹林の間の左右が開けてくると黒百合ヒュッテまであと僅か 写真は天狗の奥庭に繋がる標高2433mのピークの斜面 |

|

黒百合ヒュッテ 昨年はヒュッテの出入り口にかけてある温度計が−20℃だったのでビックリしたが、今年はその温度計がかかっていなかった 多分今回もこれと同じ程度の気温だと思われる |

|

2月12日 黒百合ヒュッテ〜東天狗岳〜黒百合ヒュッテ〜中山峠〜稲子湯 |

|

東天狗岳 中山峠を過ぎて、少し歩くと一度樹林が切れて、周りをぐるっと見渡せる |

|

東天狗岳へ続く斜面 樹林帯はここで終り、吹きさらしの大きな斜面を登る この斜面の取っ掛かりに雪の壁があり、この壁は雪が柔らかくて急なため、トレースが無いと登るのに一苦労する 今年は写真のようにしっかりトレースが付いていた |

|

天狗の奥庭分岐 ここまで来ると東天狗岳の頂上まではあと僅か 間近に見える天狗の鼻(写真中央のピーク)の向うが頂上 風の強いところで、この日も強い風が諏訪側から佐久側へ吹いていた |

|

東天狗岳 風に飛ばされるためか、例年雪は殆ど付いていない この日も強い風が吹いていた 導標の向うのピークは西天狗岳 西天狗岳には積雪期に一度行ってみたが、こちらは頂上にベッタリ雪が積もっている |

|

東天狗岳頂上からの眺め(南側) 赤岳と阿弥陀岳が硫黄岳の稜線の向うに頭を出している 阿弥陀岳の右には南アルプスの甲斐駒や北岳が眺められる |

|

東天狗岳頂上からの眺め(南側) 写真のピークは蓼科山で、その後方から左にかけて、後立山や槍穂高の北アルプスを眺められる |

|

東天狗岳頂上から根石岳へ向う稜線 一昨年、ガスの中でここを歩いたことを思い出した ルートの足下は結構切れ落ちている |

|

|

|

中山峠の佐久側への降り口 ここは雪の吹き溜まりで、いつもトレースが殆ど残っていないが、今年はしっかりとレースが残っていた ここから樹林帯の中まで僅かの距離だが急斜面を下る ストックよりはピッケルが欲しくなる |

|

樹林帯の中のテープ 中山峠から樹林帯に入ると2010年11月に私が取り付けたアルミテープがまだそこ、ここに残っていた |

|

稲子岳 中山峠から下ってきて、樹林帯の急坂が終り、しばらく歩くと左手に稲子岳が眺められる このすぐ先がダケカンバの林で、ここまで来るとしらびそ小屋まで急坂は殆どなくなる |

|

本沢温泉分岐 写真向こう側が中山峠屋、手前側がしらびそ小屋、左方向が本沢温泉 ここからしらびそ小屋は目と鼻の先 本沢温泉へ向かう道ににもトレースがあった |

|

しらびそ小屋 家族だけで運営している小屋で、この日は奥さん一人が小屋番をしていた ここに飼われていた2匹の犬は、いずれも昨年夏、猛暑に負けてなくなってしまったとのことだった 2匹のうち、大きい方が我家の飼犬を思い出させてくるので、会うのが楽しみにしていたが残念 |

|

みどり池と東天狗岳 しらびそ小屋からは、みどり池の向うに東天狗岳が眺められる |

|

稲子湯 この日の泊り客は私を含めて2人 この時期の平日は空いていて、今回も風呂は貸しきり状態で入れた 泊り客は頼めばJRの小海か松原湖駅まで送ってもらえる |

このページの先頭へ