| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

No.82 硫黄岳・東天狗岳(2/2) |

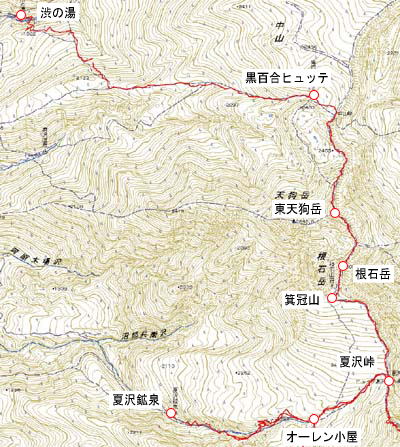

| 東天狗岳(2646m)を登るため、夏沢鉱泉から渋の湯まで縦走しました。まだ雪が少なく、道の状態が良かったため、その日のうちに帰宅することができました。 日時 2006年(平成18年)12月24日(日)〜25日(月) 天候 12月25日 晴

12月25日 所要時間 夏沢鉱泉(7.35) ←1時間15分→ (8.50)オーレン小屋(9.00) ←35分→ (9.35)夏沢峠(9.40) ←55分→ (10.35)箕冠山(10.40) ←20分→ (11.00)根石岳(11.10) ←40分→ (11.50)東天狗岳(12.05) ←50分→ (12.55)黒百合ヒュッテ(13.15) ←30分→ (13.45)唐沢鉱泉分岐(13.45) ←15分→ (14.00)八方台分岐(14.00) ←20分→ (1420)高見石分岐(14.20) ←15分→ (14.35)渋の湯 12月25日 山行概要 朝食前に粉末のレモネードと砂糖をテルモスに入れ、これに湯をもらってレモネードを作っておきました。

夏沢鉱泉を出る際、外は−9℃ですと言われましたが、寒いと言う感じはしません。アイゼンを素手で靴につけても指先が痛くなるようなこともありません。今日は昨日より荷が重く、登りで汗をかいて下着を濡らすのが嫌なので、オーバーズボンははきましたが、上はアンダーシャツとカッターシャツ、それとスリーシーズン用のベストを着て歩き始めました。肩から肘にかけて少しスースーしますが、体が温まってくると、これも気持ちよく感じます。昨日歩いたばかりですから、いまどのあたりにいるのかよく分かり、気分的にずいぶん楽に感じます。それと道には昨日私が付けた特徴のある8本歯のアイゼンの爪跡がくっきり残っています。なんとなく心強い感じがして、これを見ながら雪道を歩きました。オーレン小屋、夏沢峠とほぼ予定通りの時間で歩きました。 箕冠山(みかぶりやま)の登りは、浅間山、根石岳、東西天狗岳が眺められるので、この写真を撮るために立ち止まることが多くなりましたが、さほど時間を取られずに箕冠山の分岐に着きました。実はこの時まで、今日中に自宅に戻るか、黒百合ヒュッテ或いは渋の湯に泊まるか、はっきり決めていませんでした。時間を見るとまだ10時半で、雪も少なく、夏道に近い時間で歩けそうです。ここで、今日中に帰宅することに決めました。自宅へ帰ると決めましたが、渋の湯発のバスは午後2時55分ですから、時間的なゆとりはありません。先を急ぐことにしました。箕冠山までは殆ど風がなかったのですが、箕冠山から少し下って根石岳が正面に見えるようになると、案の定風が吹いていました。ここで防風用に雨具の上衣を着て、これから先の風に備えました。 根石岳までは、雪が殆ど付いていませんので、砂利と岩の上を歩きました。たいした登りではありませんが、少々疲れが出てきて、息が切れてきます。フーフー言って頂上に着きました。根石岳の頂上についてみると先客が一人いて、写真を写していました。挨拶をすると、夏沢鉱泉まで行くとのことで、夏沢鉱泉まで道の状態を聞かれました。根石岳の頂上も見晴らしが良いのですが、あまり長居はできません。写真を何枚か写し、東天狗岳へ向かいました。ここから東天狗岳へは少し下って、登り返します。根石岳を下りきったあたりから風が強くなり、本沢温泉の分岐を過ぎて東天狗岳の登りでは、結構強い風に吹かれました。真正面から吹かれるので、寒さで鼻が痛くなります。目出帽を出しておけば良かったと少々後悔しました。  東天狗岳の頂上から延びる稜線に立ったときは、だいぶ疲れていました。東天狗岳の頂上は目の前ですが、ここで一息入れました。と言うより足が出なくなったと言うほうが正解かもしれません。少し歩いて半分雪に埋もれた鉄製の桟道を渡ると東天狗岳の頂上です。今回は今年の3月と違って、素晴らしい景観が目の前に広がっています。心行くまで頂上でこの景観を楽しみたかったのですが、帰りのバスのことを考えると根石岳同様、ここもそう長居はできません。心せくままに写真を写し、頂上を後にしました。黒百合ヒュッテまでは、所要時間が少し短い稜線コースを下りました。途中で、今年の3月にてこずった雪の壁を写そうと思っていたのですが、雪がまだ少なかったためか気がつかないうちに、通り過ぎてしまいました。 東天狗岳の頂上から延びる稜線に立ったときは、だいぶ疲れていました。東天狗岳の頂上は目の前ですが、ここで一息入れました。と言うより足が出なくなったと言うほうが正解かもしれません。少し歩いて半分雪に埋もれた鉄製の桟道を渡ると東天狗岳の頂上です。今回は今年の3月と違って、素晴らしい景観が目の前に広がっています。心行くまで頂上でこの景観を楽しみたかったのですが、帰りのバスのことを考えると根石岳同様、ここもそう長居はできません。心せくままに写真を写し、頂上を後にしました。黒百合ヒュッテまでは、所要時間が少し短い稜線コースを下りました。途中で、今年の3月にてこずった雪の壁を写そうと思っていたのですが、雪がまだ少なかったためか気がつかないうちに、通り過ぎてしまいました。黒百合ヒュッテで少し遅い昼食にしました。小屋で昼食を頼んだり、カップラーメンを作る時間がなかったので、テルモスのレモネードと行動食に持参したぬれおかきが昼食代わりです。昼食としては中途半端ですが、仕方がありません。ぬれおかきを無理やり口に詰め込みました。食べ終わってくつろぐ間もなく歩き始めました。後はひたすら歩くだけです。黒百合ヒュッテ〜渋の湯間を殆ど休まずに歩き、バスが着くのとほぼ同時に渋の湯に着くことができました。大慌てで、アイゼンとスパッツを外してオーバーズボンを脱ぎ、ピッケルとアイゼンは雪を落としてむき出しのままでバスに乗り込み、バスの中で荷物の整理をしました。 朝の出発が遅れたため、今回は途中から、えらく忙しない山行となりました。やはり山では早立ちをしなくてはなりません。 今回の山行は、最初黒百合ヒュッテに泊まり、翌日天狗岳〜硫黄岳と歩いて赤岳鉱泉に泊まる2泊3日で考えていましたが、夏沢鉱泉が冬季も営業をしていて、茅野駅まで迎えの車があることを知り、このような行程にしました。冬季に一泊二日で硫黄岳と東天狗岳を登ることなど、これまで考えもしなかったことです。但し、私の脚力では少々忙しない山行となり、ただ歩いてきただけ、というような気がしないでもありません。 |

|

箕冠山(みかぶりやま)の登り 夏沢峠から箕冠山の頂上まで、比較的緩やかな登りが続く 道の雪はしっかり踏まれていて歩きやすく、足をとられることはなかった |

|

夏沢峠から北方向へ真っ直ぐ登ってきて、左へ曲がると、道は平坦に近くなり、右手に根石岳や東西両天狗岳が樹間から垣間見えるようになる 写真は左から西天狗岳、根石岳、東天狗岳 |

|

導標には箕冠山頂上とある オーレン小屋、夏沢峠、根石岳・天狗岳方向の三叉路で、ここから根石岳方向に少し下ると視界が開ける 夏沢峠まわりでなく、オーレン小屋から直接ここまで登るルートもあるが、昨日の赤岩ノ頭のルートのことがあり、今回は最も人が歩く夏沢峠経由にした |

|

根石岳 箕冠山側からはフラットな三角形の斜面を持つ特異な形に見える 夏はここにコマクサの群落がある 風が強いところで、雪は飛ばされて殆どついていなかった |

|

根石岳頂上 根石岳2603Mの標識が立っている ここも見晴らしの良いところで、北、中央、南アルプスや奥秩父、浅間山の遠望が楽しめる |

|

根石岳頂上から見た南八ヶ岳 左から硫黄岳、赤岳、阿弥陀岳 |

|

根石岳頂上から見た東天狗岳 ここから見た東天狗岳お世辞にも整った山容とは言いがたい しかし羽を広げた天狗と言われると、何となくそのように見える |

|

天狗岳山頂 山頂の向こう側にある天狗の鼻と形が少し似ている 頂上直下に鉄製の梯子があったと記憶していたが、雪に埋もれたのか、見当たらなかった ここまで来ると頂上まではあと一息 |

|

天狗岳頂上 ザックにつけたおもちゃの温度計で気温を見たら0℃近くだった 体感はもっと低く感じたが、実際のところは? |

| 東天狗岳頂上の景観 |

|

| 東天狗岳頂上から北方向を見るとなだらかな山並みの向うに蓼科山が眺められ、更にその先には白い北アルプスが広がっている |

|

| 東天狗岳の南方向は上の写真の北側とは対照的で、個性的な南八ヶ岳の山々が眺められる 特に手前の三角形の白い根石岳が印象的 |

|

| 東天狗岳の頂上からは浅間山が間近に眺められる 噴煙はかすかに上がっているようだったが、この写真ではわからない |

|

東天狗岳から稜線を下ってきて、天狗の奥庭分岐を過ぎるとニウのある台地に目が惹かれる |

|

稜線コース 雪はまだ少ない 素晴らしい眺望を眺めながら下ることができ、爽快感に浸れる |

|

東天狗岳から稜線コースを下ってきて、樹林帯へ入り、しばらくすると天狗の奥庭やその先の北アルプスが一望できる |

|

黒百合ヒュッテ 今回は素通り |

このページの先頭へ