暇人のカメラと写真

写真展ー鑑賞した写真展についての寸評

<最近観た写真展>

フジフィルムスクエア

フジフィルム・フォトコレクション展 日本の写真史を飾った写真家の「私の1枚」

日本新聞博物館

田沼武能/

戦後を生きた子どもたち

南良和/

秩父三十年 ―1957~1991―

立木義浩/

PIECE OF CAKE

<写真展寸評>

写真家順

<テレビ番組>

Hello!フォト☆ラバーズ

ミル・トル・アルク

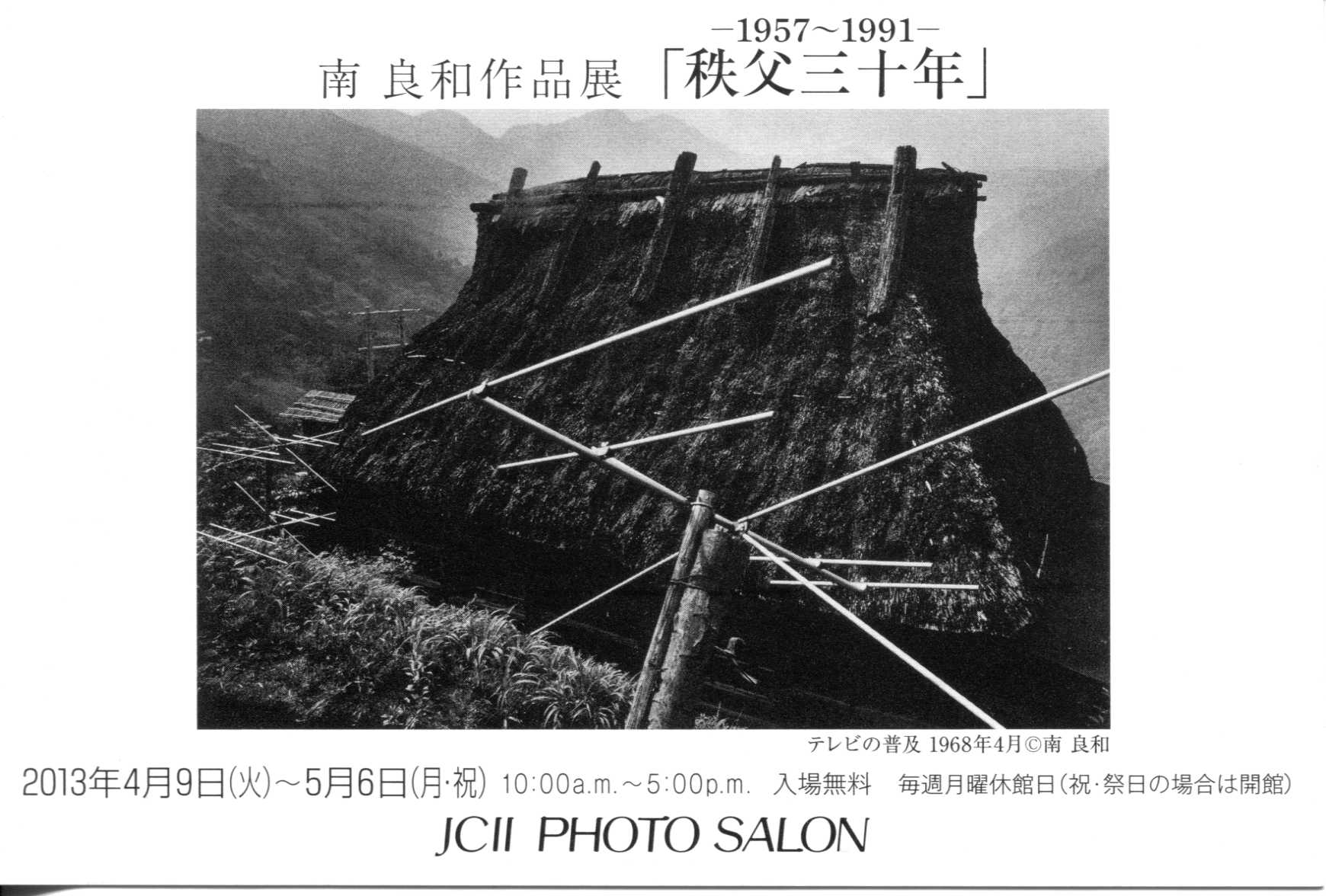

JCIIフォトサロンにて南良和の「秩父三十年―1957~1991―」が開催されているので見に行って来た。

JCIIフォトサロンは半蔵門にある日本カメラ博物館に付属する博物館の脇のビルの1階にある小さなサロンである。私が入った時には誰も見ておらず、受付の女性一人が寂しく座っていた。私の見ている最中でも一人が入ってきて間もなく出て行ってしまった。

よくよく考えて見ると、以前にこの小さなサロンに来た事があった。博物館に「デジタルカメラヒストリー」を観に来た時立ち寄ったのだ。サロンの図録リストで確認すると、その時観たのは齋藤康一の「先輩・後輩・仲間たち」である。たしか、齋藤の知人である写真家たちの姿を撮った写真の数々が展示されていた。(閑話休題)

南良和は、1935年に秩父に生まれ、1957年から秩父と向かい合い、そこに住む人や生活を追い続けてきた作家である。今回の展覧会は57年から91年までの作品を展示した、78歳になる彼にとっては集大成となる発表だ。

秩父といっても、夏祭りである河瀬祭りや秩父神社の様子を除いては、吉田町や小鹿野町、荒川村など殆ど秩父市周辺の山村の暮らしを撮ったものだ。 結婚式の様子や伝統的な祭り、畑作業の様子、そして車で仕事に行き来する若者など、次第に生活が変わりゆく様子には、この35年間で生活が変化した様子がみてとれる。

結婚式の様子や伝統的な祭り、畑作業の様子、そして車で仕事に行き来する若者など、次第に生活が変わりゆく様子には、この35年間で生活が変化した様子がみてとれる。

私は周辺の町村に行った事はないが、何故か懐かしい気がした。それは、市町村に依って時間的なずれはあるものの、日本のどこでも起きていた高度成長による変化であるからと思われる。

展覧会のどこかの説明に、確か「30年撮ったからって分かったつもりになるなよ、と地元の人に言われた」、というような説明が書いてあった。とても印象的な言葉である。しかし、今は日本のどこもかもが同質化してしまって、こんな言葉を言う人もいなくなってしまった様だ。

南 良和 (みなみ よしかず)

1935年、埼玉県秩父に生まれる。東京綜合写真専門学校を卒業。秩父に拠点を置き、その地域に残る独特の風習や祭り、長年撮り続ける中で変化していく風俗などを丹念に追い続ける。

秩父で南写真館を経営する傍ら、写真を発表し続け、1967年第4回太陽賞、翌年、埼玉県文化奨励賞、78年第28回日本写真協会年度賞、94年第13回 土門拳賞、92年第7回農業ジャーナリスト賞、96年第21回伊奈信男賞など、受賞歴多数。日本写真家協会会員。主な著書に、1972年『ある山村・農民』(新泉社)、78年『秩父』(家の光協会)、79年『日本・農民』(日本経済評論社)、 84年『秩父―峠・ 村・家』(日本経済評論社)、92年『農を歩く』(文=石川猶興 全国農業新聞)、2013年『寳登山神社―長瀞』(さきたま出版会)、他多数。(JCIIフォトサロンHPより)

リンク:写真展の感想など

mmpoloの日記、東川町国際写真フェスティバルOfficial blog

暇人のカメラと写真のホームページにようこそ!