暇人のカメラと写真

写真展ー鑑賞した写真展についての寸評

<最近観た写真展>

フジフィルムスクエア

フジフィルム・フォトコレクション展 日本の写真史を飾った写真家の「私の1枚」

日本新聞博物館

田沼武能/

戦後を生きた子どもたち

南良和/

秩父三十年 ―1957~1991―

立木義浩/

PIECE OF CAKE

<写真展寸評>

写真家順

<テレビ番組>

Hello!フォト☆ラバーズ

ミル・トル・アルク

一 昨日(2013年5月19日)、題名につられて「日本写真の1968」を東京都写真美術館に観に行った。

昨日(2013年5月19日)、題名につられて「日本写真の1968」を東京都写真美術館に観に行った。

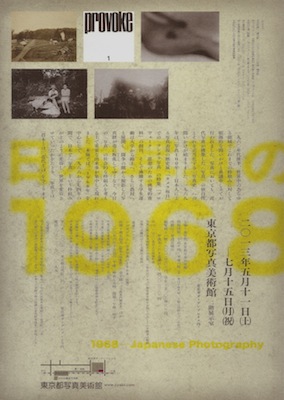

日本の写真にとっても、1968年は日本独自の表現が芽吹いた年であるらしい。展覧会は1968年を中心に1966年から1974年の写真を展示し、日本で写真がどのように変容し、世界に影響を及ぼしていったかを示している。

そういうふれ込みであったので、会場に入って直ぐのところに明治初期の写真が並んでいる事は予想していなかった。これらは、1968年に開催された「写真100年ー日本人による写真表現の歴史展」の展示の一部らしいが、この写真展が日本の写真史に新しい歴史観を構築した、という事でここに展示する意味があるらしい。

展示はプロヴォークの作家たちによるアレ・ブレ・ボケ写真から始まり、続いて何を撮ろうとしたのか意図が分からないコンポラ写真(コンテンポラリー写真)が並べられ、最後に1968年の学生運動の写真にいたる。出口の左側には大型ディスプレイがあり、末永蒼生による映像作品「幻のブラックフェスティバル・新宿番外地編」(上映時間:11分強)と「国際反戦デー 10月24日・夜・新宿」(上映時間:4分強)が一画面の中で左右同時に上映されていた。それは当時の雰囲気をそのまま呼び覚ますものであり、まるで1968年の日本の写真表現がそれらの影響を大きく受けているような誤解を招く。これは、この写真展の本来の趣旨ではないだろう。

救いは、初めて紹介されたという日本学生写真連盟の学生・OBの集団撮影行動による写真群が政治性ばかりが強調されてはいないこと。やはりコンポラ写真の影響でしょうか?

東松照明、柳沢信、高梨豊、森山大道、篠山紀信、内藤正敏、多木浩二、中平卓馬、渡辺克巳、荒木経惟、稲越功一、石黒健治、田中長徳、牛腸茂雄、関口正夫、新倉孝雄、田村彰英、秋山亮二、鈴木清、北井一夫、渡辺眸など、今は一定の評価を得ている(?)人たちの1968年前後の写真を一堂で見る事が出来るので、そういう意味では一見に値すると言える。展示点数は資料も入れて293。今年の7月15日まで開催している。尚、入場料は600円である。

(2013.6.21投稿)

6月19日の朝日新聞夕刊の美術欄に写真展の解説が掲載されました。

暇人のカメラと写真のホームページにようこそ!