|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 おわりに

八章 撃ちてし止まむ

一九四三(昭和十八)年は「撃ちてし止まむ」のスローガンをもって始まりました。

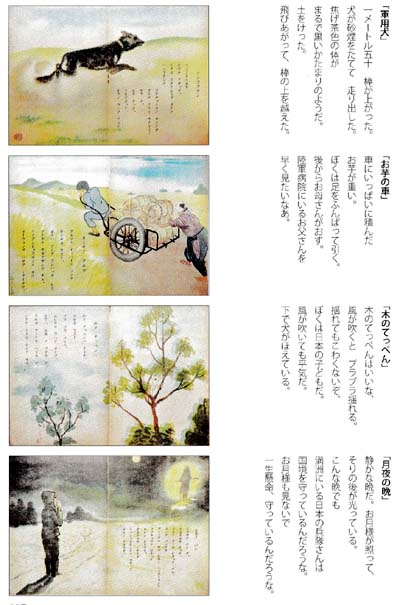

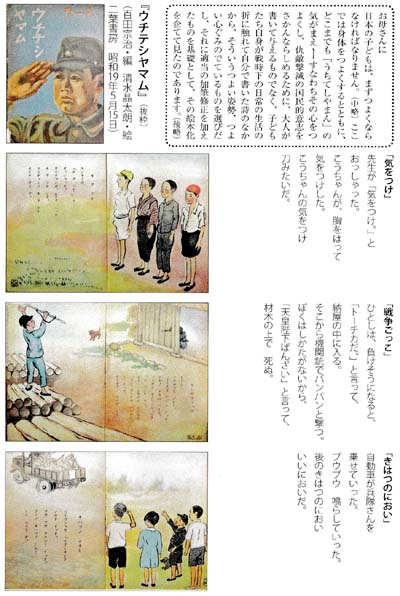

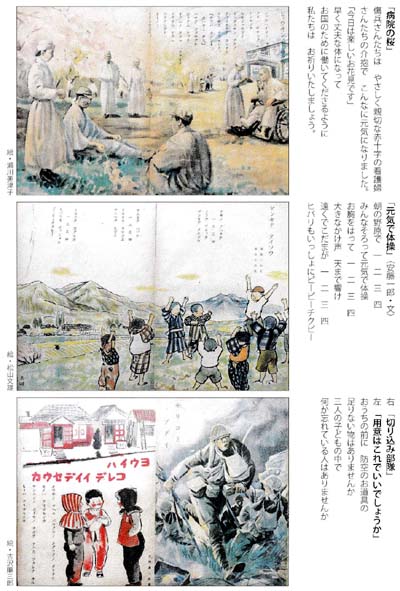

そのスローガンをタイトルにし、子供たちの詩に絵をつけた『ウチテシヤマム』という絵本も翌年刊行されます。

これは陸軍省が主導して各メディアにキャンペーンをはらせ、三月十日の陸軍記念日を期して発表したものでした。

この聞き慣れない言葉は『古事記』にある神武天皇束征軍の長髄彦(ながすねひこ)討伐の際の軍歌の歌詞、

みつみつし 久米(くめ)の子等が 粟生(あわふ)には 韮(からみ)ひと茎(もと) 其根(そね)が茎 其根芽(め)つなぎて 撃ちてし止まむ

みつみつし 久米の子等が 垣本に 植ゑし薑(はじかみ) 口ひびく 吾は忘れじ 撃ちてし止まむ

神風の 伊勢の海の 大石に はひもとばろふ 細螺(しただみ)の い這(は)ひもとほり 撃ちてし止まむり |

から採ったものでした。 1 top

「撃ちてし止まむ」は「撃たで止まし」で、「撃たずにはおかない」という意味でした。

この年は、連合艦隊司令長官山本五十六大将の戦死、山崎部隊のアッツ島守備隊の玉砕(これも全滅を美化した大本営的言い換えでした)などの悲報が伝えられました。

この年の冒頭、ラジオは〈国民合唱〉『必勝の歌』(深尾須磨子作詞/福井文彦作曲)を全国放送しました。

一、肉を切らせて骨を断ち戸骨を切らせて髄を断つ/尊いニュース聴くたびに

大和心(やまとごころ)の血がおどる/撃たでやまじの血がおどる

二、われに続けと軍神の/声は天地をとどろかす/総力戦の勇ましさ

人和心の血がおどる/撃たでやまじの血がおどる

三、目指すロンドン フシントン/進む光は一億の/行手を阻むものもなし

大和心の血がおどる/撃たでやまじの血がおどる |

ここではすでに現代訳語(?)の「撃たでやまじ」が使われていたということは、作詞の時点で、陸軍省報道部は「撃ちてし止まむ」にするか、「撃たでやまじ」にするか考慮中で、恐らく後者の方に傾いていてそちらの内意が伝えられたのでしょう。

それはともかくとして私がこの『必勝の歌』をうたっていたのを聴いた父が、「何だそりゃガッチャキの歌か?」と言うのです。

〈ガッチャキ〉というのは、北海道の主として道西の方言で痔疾のことを言うのです。

父は歌詞のリフレインの「撃たでやまじの血がおどる」を、やはり津軽弁の「うだで=ひどい病痔の血がおどる」と茶化したのです。

たしかにそんなふうに聞こえたかもしれません。

当時、クソまじめな少国民だった私は、そんな父を不謹慎だとたしなめたものです。

父は曖昧(あいまい)な笑い方をしていましたが、それこそ片腹痛い気分だったろうと思われます。

今ではこの歌のメロディーも想い出せません。きっと意識的に忘れたのでしょう。

へたにみんなの前でうたって吹き出したりしたら、それこそヤバイと思ったのでしょう。

この「撃ちてし止まむ」のスローガンは、次第に逼迫(ひっぱく)する国民生活から当然出てくるであろう不平不満を抑圧するためのものとして効果を発揮したのです。

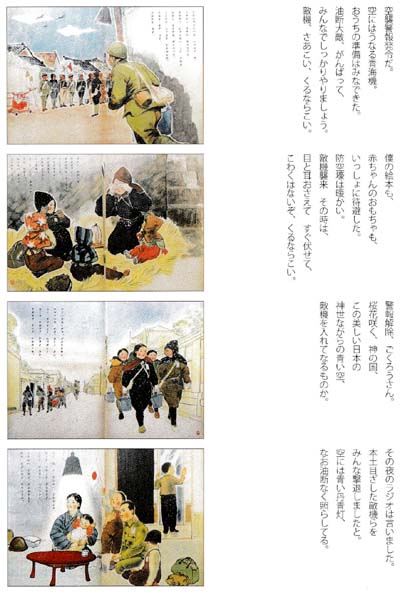

この頃「撃ちてし止まむ」の戦意高揚のために、隣組で竹槍訓練等という無意味なものが行われるようになりました。

退役軍人の指導員たちが大まじめに隣組の主婦たちに「気合いがたりない!」とか「迫力にかける!」とか、まるで新兵教育みたいに叱咤激励して竹槍訓練をやらせました。

そうした風潮は次第に子供たちのところへも降りてきて、運動会でも参観父兄に見せるために、それらしくやって見せたりするようになりました。

『ウチテシヤマム』は、その気構へを子供たち自身に書かせ、まとめた絵本だったのです。

今にして思えば、このスローガンは戦時ヒステリーを煽(あお)るお題目でした。

この時期、まだ国民は緒戦の時のような派手な戦捷ニュースの大本営発表を期待していました。

しかし軍部は国民に対して、緒戦当時と同質同等の感動と戦意と緊張感を求めて、戦局が芳(かんば)しくなくなったことから関心をそらそうとしていました。

その双方の欲求不満を解消すべく、このスローガンが出されたのです。

この歌がラジオから流れていた時、第八一回帝国議会が開催されており、総理大臣陸軍大将東條英機は、陸海軍部隊が連合軍に対して戦略的に優位にあることを強調し、大東亜新秩序建設が力強く進行していると演説しました。

同時の総力戦態勢の一環として、学制改革を断行して在学年限を短縮することを明らかにしました。

東條はこの時の演説で、「現在世界ノ交戦国ニ於キマシテ、実ハ日本程発表シテ居ル国ハ他ニハ無イノデアリマス、又戦況等ニ関シマシテハ、帝国ノ大本営発表ガ如何ニ正確無比デアルカハ、是ハ既ニ世界周知ノコトデアリマス」と述べていますが、これなどは国民が何となく大本営発表に不信感を抱き始めたことへの牽制だったようです。

しかし以後、日本軍は太平洋における戦略的優位を保持することができなかったばかりか、アメリカ軍の本格的な反攻を食い止めることはできませんでした。

この頃、子供のための書籍雑誌はひたすら「撃ちてし止まり」で、つまり少国民の周囲の文化は、すべて「撃ちてし止まむ」になってしまったのです。

2 top

|

|

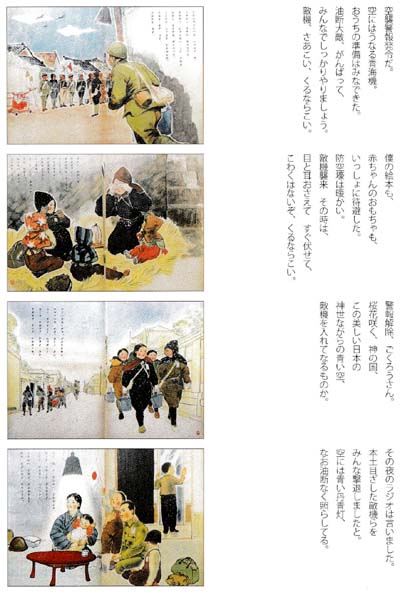

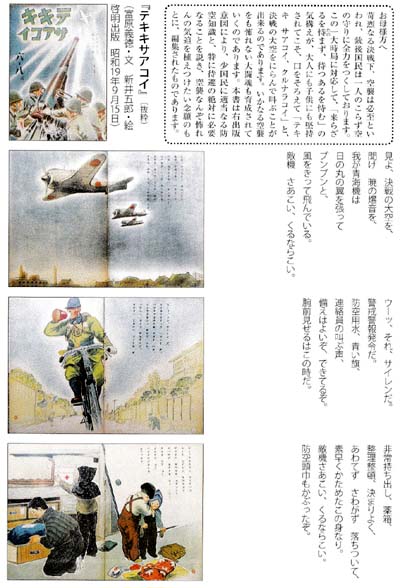

『テキキサアコイ』も「撃たでやまし」の精神を鼓舞しています。

「空襲なんぞ恐れんの気迫を植えつける」ための絵本だというのだから、あきれてしまいます。

そして一九四五(昭和二十)年正月、ラジオを通じて流された〈国民合唱〉は、『勝ちぬく僕等少国民』(上村数馬作詞/橋本国彦作曲)でした。

国民合唱として写真週報の裹表紙に楽語が掲載されましたが、少国民が主題たったためか他の国民合唱に比べて、それほど普及しなかったようです。

けれども、私の中学への通学路の途中に学童集団疎開の学寮があり、そこの子供たちがこれをうたうのを聞いて、なんともかわいそうで涙したことを、七十年以上過ぎた今も忘れることができません。

悲壮感あふれるメロディーは戦意高揚曲というより、近い未来へ向けての葬送歌みたいなものでした。

この歌の前に『欲しがりません勝つまでは』(五章)があり、内容は子供らしい欲求も禁じるものでした。

さらに『勝ちぬく僕等少国民』に至っては、生きることさえ許さないというようなすさまじさがありました。

メロディーの三節目の歌詞の末尾をひっぱるのが特徴的で、「父母のーォ」「真剣にーィ」「敵艦をーォ」などの部分が泣いているように、息を引いているような感じで、この部分だけを記憶している元少国民も少なくありません。

四番の歌詞の「増産」というのは、「麦踏み」とか「水やり」など子供にもできる農作業のことです。

「英霊室」というのは、その国民学校(小学校)出身の戦没将兵の遺影や遺品を展示した特別教室のことで、戦死して英霊とされた先輩を称え仰ぐ部屋でした。

しかしいつのまにか悪いことをした子供たちを正座させて、先輩の英霊に謝罪するための懲罰案に利用されたりしたものでした。

一、勝ちぬく僕等少国民

天皇陛下の御為に

死ねと教えた父母の

赤い血潮を受けついで

心に決死の白欅

かけて勇んで突撃だ |

二、必勝祈願の朝詣り

八幡さまの神前で

木刀振って真剣に

敵を百千斬り斃す

ちからをつけて見せますと

今朝も祈りをこめて来た |

三、僕等の身体にこめてある

弾は肉弾大和魂

不沈を誇る敵艦を

一発必中体当り

見事轟沈させて見る

飛行機位は何のその |

四、今日増産の帰り道

みんなで摘んだ花束を

英霊室に供えたら

次は君等だわかったか

しっかりやれよたのんだと

胸にひびいた神の声 |

五、後に続く僕達が

君は海軍予科練に

僕は陸軍若鷲に

やがて大空飛び越えて

敵の本土の空高く

日の丸の旗立てるのだ |

|

3 top

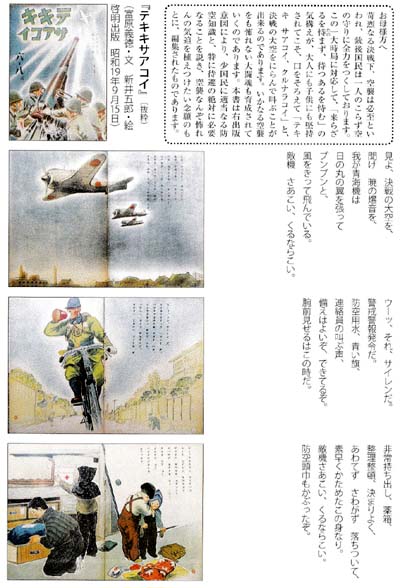

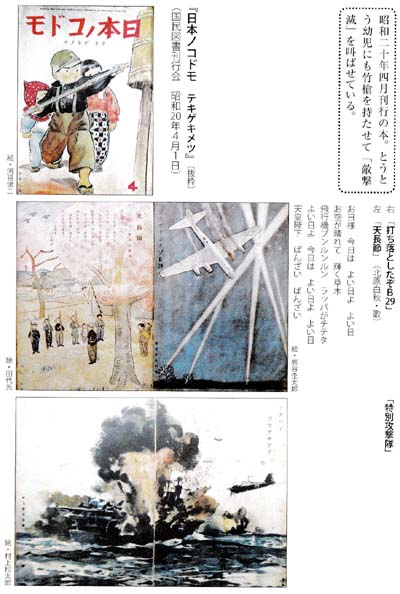

この年の四月に発行された『日本ノコドモ テキゲキメツ』はペラペラの本ですが、幼児に竹槍を持たせた表紙からは追い詰められた悲壮な決意が感じられます。

top

****************************************

|