|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 おわりに

一章 美談をつくりあげる絵本

一九三一(昭和六)年の満洲事変から、上海事変、満洲国建国へと進む中で、絵本では軍人の美談が多く取上げられるようになっていきます。

なぜ美談が必要だったかというと、日本の関東軍は自分たちの手で柳条湖付近の満鉄道路に爆薬をしかけ、爆発させ、それを中国東北軍の仕業だと偽り、一方的に奇襲攻撃をかけて満洲を占領したからです。

当時、大阪朝日新聞の社説は関東軍の侵略的行動に批判的であったため、軍部は右翼に資金を渡し、大阪朝日新聞を恫喝させ、軍部への協力を承諾させました。

その後、満洲国を実質的な植民地として占領するために、列国の注意をそらそうと上海でトラブルを起し、これに日本軍が介入しました。第一次上海事件です。

その際、中国の排日運動がどれほどひどく、中国がどれほど信用のならない国であるかを国際的に宣伝し、日本側の策謀を正当化しようと、陸軍は大衆受けする戦争美談をマスコミに提供しました。

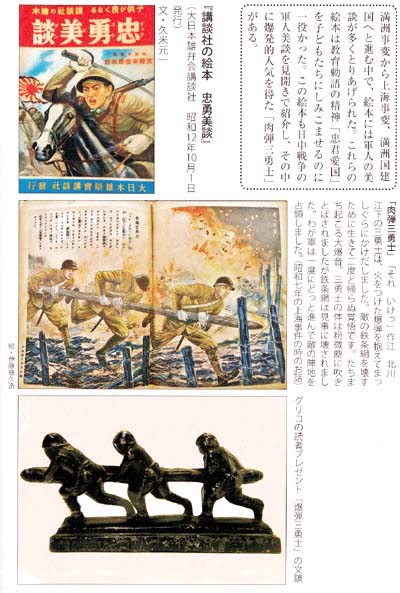

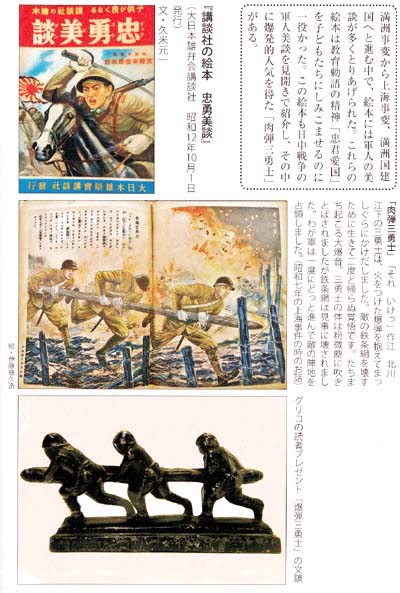

その中で、爆発的人気を得だのが「爆弾三勇士」または「肉弾三勇士」です。

これは上海北部チャーベイにあった中国側陣地の鉄条網群を破壊するために、爆薬筒を抱えた兵士が突撃し、自爆することで突破口を開いたという話です。

多くの国民がまんまとこの美談に魅きつけられ、とりこになりました。兵士たちが庶民出身であったことも影響したのでしょう。

私自身、小学校へ上がる前に活動写真「肉弾三勇士」を見た記憶があります。

お手伝いさんに連れられて映画館へ行くと、暗闇の中を目玉をぎょろつかせた兵士が泥まみれになりながら、走ったり転んだりして、時々画面が真っ白になり、砲弾の破裂音が映画館に響きわたるというもので、おもしろくもなんともなく、「帰りたい」と言って叱られた覚えがあります。

「爆弾三勇士」は、読み物(大人向け・子供向け)、マンガ、映画、そしてグリコの景品にまでなりました。1

top

|

|

当時『少年倶楽部』などで大人気の画家伊藤幾久造を起用して、爆弾を抱えて突進する勇壮な絵が『講談社の絵本 忠勇美談』に収められた「肉弾三勇士」です。

また、当時グリコの箱に入っている切手を規定枚数送ると、模型軍艦の文鎮がもらえたのですが、これに爆弾三勇士も登場したというわけです(次頁参照)。

それまで大正デモクラシーを引きずっていた児童文化にも、この頃から明らかに軍国主義的色彩を帯びたものが出てくるようになりました。

こうした戦争美談が絵本になることで、幼い子供たちも取り込まれていきます。

そもそも教科書でいうと、「死んでもラッパを口から離しませんでした」で有名な木口小平の話が早くから取上げられていました。

「忠君愛国」の教えを、わかりやすい絵本の美談で子供に読ませることで、教育勅語の精神をしみこませることができるからです。

しかしこの話は戦後、勇ましい自爆の話ではなく、指揮官が導火線の長さを間違えて短く切ったために起った事故だったことが明らかになりました。

なんともはや軍部が作りあげたうそっぱちの話だったのです。

一九三七(昭和十二)年五月、文部省は『国体の本義』(32頁)を配布し、天皇中心の国の在り方と天皇のために命をささげることを学校教育でもさらに徹底しようとします。

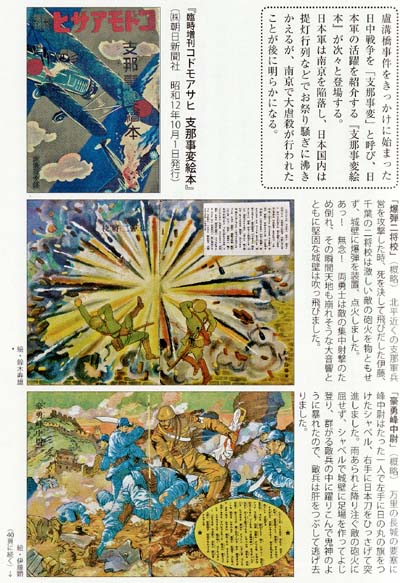

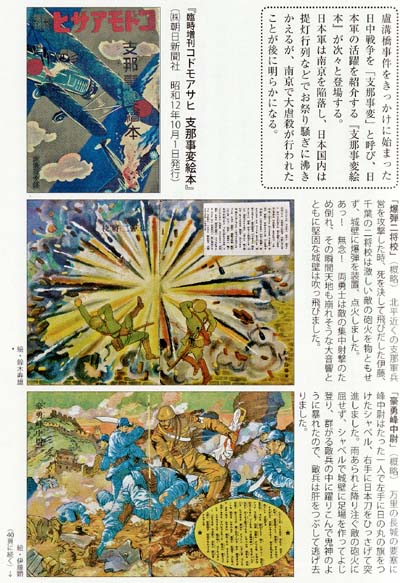

その二ヵ月後、七月七日の廬溝橋(ろこうきょう)事件をきっかけに日中戦争が始まると、当時それを「支那事変」といって、そこでの日本軍の活躍を紹介する『支那事変絵本』が次々と登場してきます。

2 top

|

|

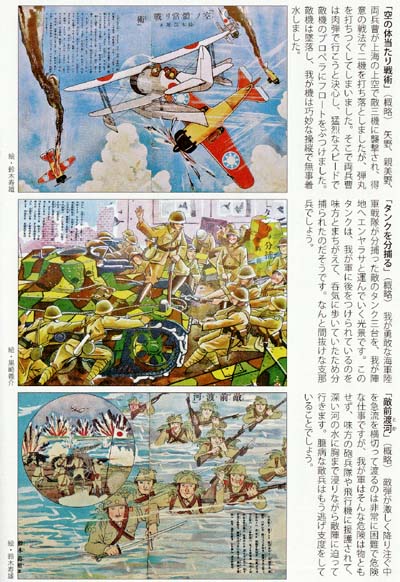

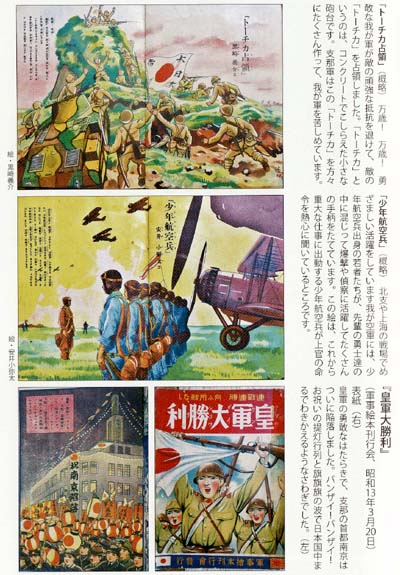

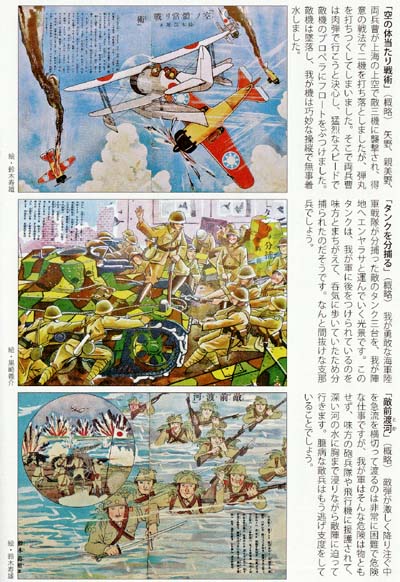

ここで紹介する『臨時増刊コドモアサヒ支那事変絵本』は、朝日新聞社が臨時増刊で出版したもので、日本軍の忠勇美談が見開きで展開されています(上の絵と二つ上の絵)。

日本軍は十二月に南京を陥落し、日本国内はお祭りのように沸きかえります(左上の『皇軍大勝利』)。

しかし、南京で日本軍による大虐殺が行われたことが後に発覚するわけです。

戦時体制に入った日本は、翌年の四月に国家総動員法を公布し、国民の生活の隅々まで統制する権限を政府にゆだねることになります。

そのような中で、子供の本もお国のために役立つ方向に改変すべきだと、内務省警保局図書課の佐伯郁郎は、童話作家の小川未明などに働きかけて、その提案を受入れるような形を取って、「児童読物改善ニ関スル指示要綱」(一九三八年十月)を児童図書出版関係者に通達したのです。

これにより、絵本を含めた児童図書に対する本格的な国家統制が始まります。

ここでは主に赤本マンガや赤本絵本と呼ばれ、低俗低質とみなされたマンガや絵本と、大日本雄弁会講談社(現在の講談社)などの児童雑誌の商業主義的な傾向に警告を発する体裁を取っていましたから、一見、良書普及のようにみなされ、子供の本のルネサンスなどと評価されたこともありました。

しかし実際は、児童図書をすべて修身教科書に準ずる扱いにし、副読本化しようとするものでした。

それ以上に、国体原理主義的に時事問題を取り込み、露骨な国策教育の教材に仕立てようとする権力側の思惑を成文化したものです。

当時の内務省の指示は、法令同様の効力を持っていたのです。

東京朝日新聞に佐伯郁郎の談話が掲載され、「当局の指導方針の大綱」なる五項目があげられています。

一、国体の本義に則(のっと)り敬神、忠孝の精神の昂揚(こうよう)に努めること

二、奉仕、勇気、親切、質素、謙譲、愛情の美風を強調すること

三、子供の実生活に即して指導するよう努めること

四、艱難困苦(かんなんこんく)に堪える気風を強調すること

五、新東洋建設のための日満支の提携融合を特に強調すること |

これを見ると、子供の本は、国体原理主義の具体的な教則本である「教育勅語」に則り、子供に修身徳目を強力にしつけよ、と言っていることがわかります。

また、「一、幼年雑誌及び絵本に『母の頁』を設け、『読ませ方』『読んだ後の指導法』等を解説すること」とあったために、指示要項後の絵本には巻末に「御母様方へ」などの頁が設けられるようになり、これを読むと、どんな考えで本がつくられたのかがよくわかります。

実際に内務省は、赤本マンガや単行本や雑誌のいくつかを発禁処分にし、創刊直後の「講談社の絵本」の誇大広告削除などの処分を下しています。

そのため、業界団体は当局の統制の趣旨を理解すると共に、事前に指導を仰ぐべく「コドモ絵本を良くする座談会」などの勉強会を持ったり、内務省の斡旋によって業界団体の「日本児童絵本出版協会」を結成させたりもしています。

その一方で、当局のバックアップにより、一時的に子供の本の出版が活性化し、新人作家や新人童謡詩人の登場を容易にさせ、多くの作家たちがデビューすることになります。

児童文学史家の菅忠道は、「この措置によって、俗悪児童読物の横行は抑えられ、良心的な文化性の高いものの進出の道が与えられたことは確かである」と言い、冬の季節にたえてきた芸術的な児童文学に、「ようやく陽春が巡ってきたと思われた」とし、「童話作家のなかには、ストックをはたいても追いつかぬほど、インフレ景気に恵まれ恋人も出るありさまであった」(『日本の児童文学』大月書店)と絶賛しています。

たしかに新人が登場しやすい状況は生み出され、「赤い鳥」でデビューした、与田準一や巽聖歌、小林純一、佐藤義美らの童謡詩人が活躍し、後に彼らは教育勅語の精神を生かして、戦意高揚に駆り立てる童謡や絵本のテキストを書くことになっていきます。

指示要綱が大日本雄弁会講談社の雑誌やマンガなどをターゲットにしていたこともあって、講談社は指示要綱に反発しますが、そんなことが許されるわけはありません。

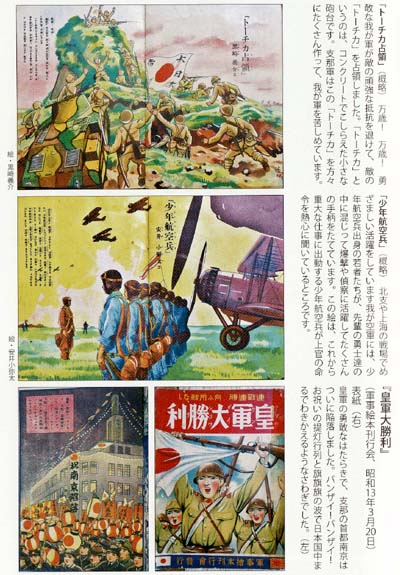

前年に創刊して各巻四十万部も刷っていたという「講談社の絵本」も、当局からの指弾をかわす意味もあったのでしょうか、日中戦争を扱った『忠勇美談』(二つ上の絵)などを出版したのですが、これらの人気を追って他社からも『皇軍大勝利』(上の絵)や『皇軍美談』といった「講談社の絵本」の装丁そっくりの絵本が次々と刊行されていったのです。

top

****************************************

|