|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@������

�Z�́@���̊ۂ̂��Ƃ�

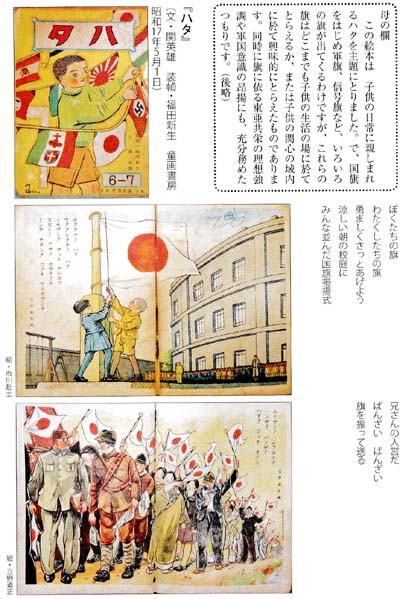

�@�u���̊ہv�������ɐ��肵���̂́A���������I�ȏ�o����������i�����\��j�N�A�����b�O���t�̎��ɐ��{�E�����}���u��O�풆�A�̂�����{�l�́q���̊ہr���ɂ��Ă����v�ȂǂƃE�\�����āA���艟���Ō��߂Ă��܂����̂ł��B

�@�����푈�J�n�����ł��u���̊ہv�̕��y���͒Ⴍ�A�����������ꖜ�������_�������^�������A�������O���i���a�\�O�j�N�\����������ăL�����y�[�������̂������f�g�^���ł����B�����ł́u���̊ہv�������Ƃ��Ă��܂����A����͊��K�ŁA��O�Ɂu���̊ہv�������Ƃ��Đ��肳�ꂽ���Ƃ͂���܂���B

�@����ǂ������i�����l�l�j�N�܌��ɔ��s���ꂽ�����ȋ��ȏ��́w�q�포�w���́@���w�N�p�x�̃g�b�v�̋��ދȂ��u���̊ۂ̊��v�ł����B

�@�@�@��A���n�ɐԂ��^���̊ې��߂āA�^

�@�@�@�@�@������������A�^���{�̊��́B

�@�@�@��A�����̏���^�������āA�^

�@�@�@�@�@�����E�܂���A�^���{�̊��́B |

�@�Ƃ������̂ł������A�ꉞ�u���̊ہv���u���{�̊��v�Ƃ������������ł����B

�@����͒P���ȃ����f�B�[���C���Ŋo���₷�������̂ŁA���l���i���a�\�Z�j�N�̍����w�Z���ȏ������Ȉ�N���p�w�E�^�m�z����x�ɂ܂ň�������܂����B

�@�������̎��̈�Ԃ̉̂��o���̕����́u�A�I�]���^�J�N�^�q�m�}���A�Q�e�v�Ɖ�������܂����B |

�w�哌�����h���̏W�@�E�^�m�G�z���x

�i�����V���Ё@���a18�N9��10���j���

�u�q�m�}���v�i�O�D�B���E���@����`��E�G�j

��@�A�W���̎R�Ɂ@�A�W���̊C��

�@�@�Ђ�Ђ���̊ہ@�Ђ邪�����A

�@�@�Ђ邪�����A�Ђ邪�����A

�@�@���̊ۂ́@�݂�Ȃ̊����B

|

�@�܂���ꎵ�i�吳�Z�j�N�ȍ~�ɏ��w�Z�E�����w�Z�ɓ��w�����q�������́A�F���̉̂��K�����Ƃ������Ƃł��B

�@����͓����Ɂu���̊ہ����{�̊��v�Ƃ����ϔO��蒅������ꂽ�ƌ����Ă��悢�ł��傤�B1

top

�@���̎����ɊG�{�ɂ����Д��g�̂��߂ɍ�������������i���A��������o�ꂵ�Ă��܂��B

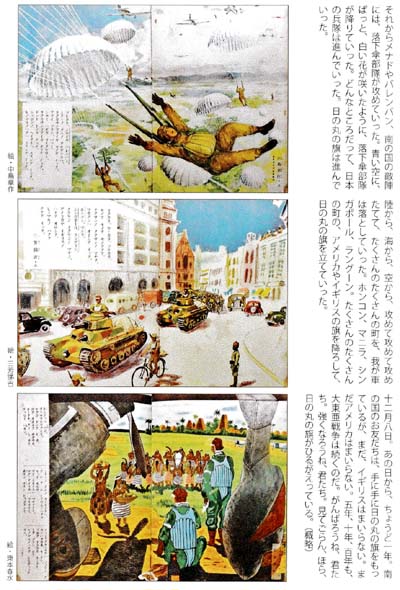

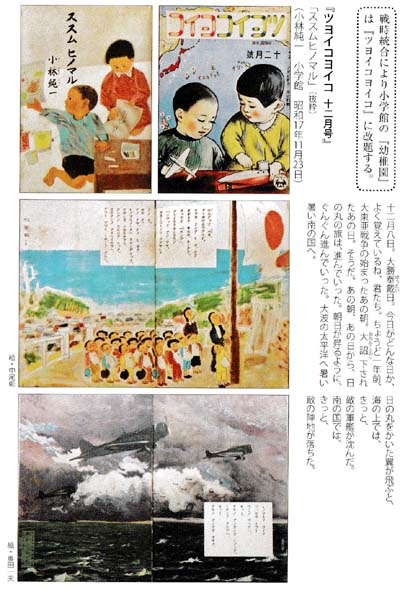

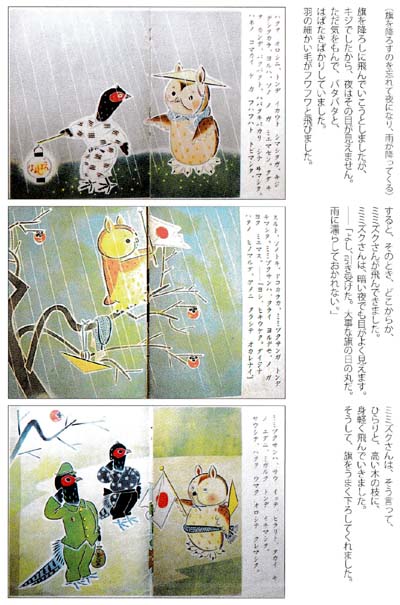

�@�펞�����ɂ���āw�c�t���x���玏����ύX�����w�c���C�R���C�R�x�i�E��̊G�j�́A���я���̕��͂ɊG�������u�X�X���q�m�}���v����W���Ă��܂��B

�@���A���̎茳�Ɂw���̊ۗR���L�x�i�������a�O�N�E���������V����憁E������������a�@�j�A�w���̊ۂƌN����q���̗R���ƈӋ`�x�i���O�l�����a��N�E���������V���Ќˑ�㖈���V���Ёj�Ƃ����Z�Z�`���Z�x�[�W�قǂ̏����q������܂��B

�@����ɂ́A�����ېV�̎�͂ƂȂ����F�����ő�̊C�R�͂������Ă������Ƃ���A���{���ˎ哇�Ðĕj�i�Ȃ肠����j�ɑD���̎��ʂ̍��̑���̐���𖽂����Ƃ̂��Ƃł��B

�@����ɕt���A�F�X�ȈĂ��������܂�Ĕނ͔Y��ł��������ł��B

�@�\�\�b�_�����i��������j�e�Ղɘb�������Ȃ����A���̊Ԃɂ��ĕj���͌����ɂȂ��Ă�����l�������Ă���B

�@������i����⁁�g�C���j�ɓ����Ă��邤���ӂƑ���̂��Ƃł����v�������������̂ŁA�Ղ��Ɣ�яo���ė��ċ�������Ă鏬���ɖڂ����ꂸ�A�����֓���ƕp��ɍ����Ɋւ��鉽�����������Â����Ƃ����b�������i�R���L�j�B |

�@�����ǂƂ��A���͓��Ðĕj�͂��Ƃɂ��ƁA�ꎤ���킸����Ă����̂��ȂƎv�������炢�ł��B

�@�Ƃɂ����g�C���Ŏv�������u���̊ہv�Ă����肵�A���{�́u��D�����ɕt���ҁA�ٍ��D�ɕs���l�A���{���D��ҁA���n���̊ۛ�p��l�A��o��v�ƈꔪ�l�i�������j�N�����ɂ��G�ꏑ���o���܂����B

�@����������͕�C�푈�̂��������Ŕ����i�ق��j�ɂȂ�܂����B

�@�\�\�����O�i�ꔪ���Z�j�N�������z����\�����������ē��{�D���Ɍf���鍑���͔��z�n�ɓ��̊ۂƂ��B

�@���͑咆���O�ɕ����Ă��̐��@���ߏj�Փ��ɂ͑�����A����͒����܂��͏������f���邱���i�R���ƈӋ`�j |

�@�ƒ�߂�ꂽ�̂ł����A���͂��̐��@�ł����B

�@�u����@�������O�ځ@����ڈꐡ�^���̊یa�ڎl���Z���^���̊ې斾�O�ڋ㐡�^�������O�ژZ���l���v�Ƃ����̂ł��B

�@�ꉞ��������[�g���Ɋ��Z����ƁA������l���[�g����A����O���[�g���A���̊ے��a���E�Z���[�g���B

�@���̊ی������č���E��܃��[�g����A�E��E�ꃁ�[�g���łȂ�Ƃ��Ă��v�Z������Ȃ��̂ł��B

�@���̊ۂ̌a�ɍ��E�̋̐��@�𑫂��ƁA�ǂ����Ă������Ă��܂��̂ł��B

�@���͒����Ƃ����̂͏c���Ō��ĉ��̂��Ƃ������̂ł��B

�@����ɂ��Ă��A�ǂ��炢�傫�Ȃ��̂ł����B

����ɏ����Ē����E�����̐��@�����܂��ƁA�����������O���[�g���A����E�ꃁ�[�g���A������������E�����[�g���A����E�[�g�����Ƃ������̂ł����B

�@�ꔪ�����i�����܁j�N�O���A�����{�m����v�ۈꉥ�����f���𗧂ĂāA��ʉƒ�ł��j�Փ��ɂ́u���̊ہv���e�˂Ɍf�g����悤�ɂ��܂����B

�@���������s���͂���Ȃ��̂��u����Ɍf�g������Ȃ�āA����͉����l���Ă�̂��v�ƌ�����܂����B

�@���̌�傫�����K���͂Ȃ��Ȃ�܂������A���ɑ���Ԋۂ̔䗦�Ȃǂ͕X�I�ɁA�ŏ��̑������z���ɂ��펞���ɂ����Ă��A�䗦�Ȃǐ����ɐ��肳��܂���ł����B

�@�܂�u���̊ہv�͍����Ƃ��Đ��肳��Ȃ������̂ł��B

�@�������A�������������́u���̊ہv�ɂ��āA���̂悤�Ɋw����܂����B |

�w�L�l���r�x

�i���}���O�ďC�@���{�m�[�g���o�ŕ��@���a18�N

4��25�����u�P���R�N�T�C�v���������E�G�j

�䍑�̒��@�����Ɂ@���ė����E�ɋP�����{

�݂�Ȃ̐S�����킹�Đi��

���̊ۂɂ��ۂ�@���

|

�@�\�\���̂悤�ɁA�����̍c�c�_�Ƃ��āA���̐_�̌�����i���ɋ��܂�̂��A������{�����ł���B

�@�]���ē��{�̕W�͂ł��鍑�����̊ۂ̒��ɂ��A�����͏�ɕK���V�Ƒ�_�̗����q�����킯�ł���B

�@���̊ۂ������قǑ����_�X��������������̂��A�������ċ��R�ł͂Ȃ����Ƃ��킩��ł��낤�B

�@���ƂɎ������S�ɓV�Ƒ�_��O�����Ƃ��ɂ́A���̊ۂ͉��Ƃ��_�X�����Ȃ�̂ł���B

�@�����V�c�̌䐻��

�@�w������Ȃ��@�����̂͂��Ɂ@���܂Ă炷�@�_�݂̂����@���ӂ������x�^�i���E�����O�\���N�j�Ƌ����Ă���B

�@������Ȃ���A���̌䐻�́u��_�̂�������Ȃ��A��炩�ɖ��邭�Ƃ�̂ڂ�A���̒������ۂ������̊ۂ̊��ɁA�c�c�V�Ƒ�_�́A���̂����Ȃ�������Ќ��������A�킪������v�Ƃ��@���ɂȂ������̂Ɣq�����̂ł��邪�A���̊ۂ̍����ɂ́A����Ȃɂ������Ȑ_�X����������̂ł���B

����قǐ_���ȍ������A���E�̂ǂ��ɂ��낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w���̊ۂ̍����x�@���O�ぁ���a�\�l�N�E�j���͎O�Y�E���ƔV���{�Ёj |

�\�\�䂪����{�鍑�̍����͔��n�ɓ��̊ۂ���ߏo�������̂ŁA���E����Ȃ�䂪���̂ƁA�䂪�����̔��������_�Ƃ�\�������̂ł���܂��B

�S���E���Ƃ炵�Ă���A���̑��z�̂���̗l�ɁA�����������ȍ����͐��E�ɂ��܈�Ƃ��Ă���܂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�G����������@�ǖ{�x�@���O�ぁ���a�\�l�N�E����{�V�猤����ҁE�����Ёj |

�@��������Ă��킩��悤�ɁA�u���̊ہv�Ƃ����̂́A���̌�����`�̏ے��������̂ł��B2

top

�@�w�c���C�R���C�R�x�i��̊G�j�́u�X�X���q�m�}���v�́A�܂��Ɂu���̊ہv����{�R�̐i�R�̏ے��Ƃ��Ĉ����Ă��܂��B

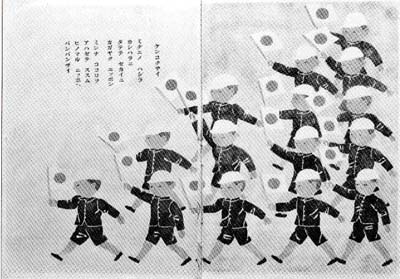

�@�։p�Y�̕��͂ɂ���c�������G�{�w�n�^�x�i�E��̊G�j�����Ă��ڂ̊ۂ̖������悭�킩��܂��B

�@���{���R�̊��͌R���Łu���̊ہv�ł͂���܂��A���F���ς�x�ߎ��ςł́A�F�R�Ƃ̓��m�����������邽�߂ɁA��������ł��킩��₷���u���̊ہv���g�s�����̂ł��B

�@�������A�����푈�J�n��ɍ������_�������^�������A���������f�g�^�����n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂɁA��ʂ́u���̊ہv�Ɋւ���F���͂����������̂ł��B

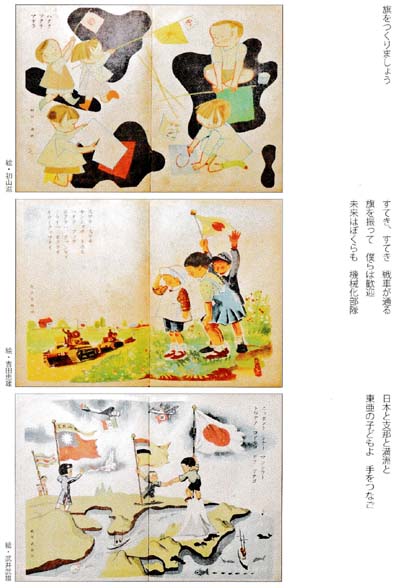

�@��Ɉ��p�����w���̊ۂ̍����x�́A�u�䂪�����͍c�����S�̍��́A����������ɕ�d������{���̕W�͂ł��邩��v�戵�����ӂƂ��Ĕ����ڂ������Ă��܂��B

�@��A�����͕K�����p���ׂ��A���p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@��A�����͍��ƓI�Ȍ��̈Ӌ`�����ȊO�ɁA��������ɗp���Ă͂Ȃ�ʁB

�@�O�A�����͑����p�Ƃ��ėp���Ă͂Ȃ�ʁB

�@�l�A�����͑�q�i�e�[�u���j�|�E���|�i�J�[�e���j�E�NJ|�E�V�䕢�E���C�~�Ȃǂɗp���Ă͂Ȃ�ʁB

�@�܁A�����́E�J�͂ȂǂɎ��ɗp���Ă͂Ȃ�ʁB

�@�Z�A��������@�E���C�~�E�֎q�z�c�i�N�b�V�����j�Ȃǂ̖͗l�ɐ��߂�������D��������A���@���i���݃i�v�L���j�ȂǂɈ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���A�������L�����̑��c���̖ړI�ɗp���Ă͂Ȃ�ʁB

�@���A�����ɕ���������������Ă͂Ȃ�ʁB�G��ɂ��������ł��A���̒��ɕ���������������Ă͂Ȃ�ʁB |

�@�����A���̑̌��ł��A�����̒��ӎ����͎���Ă��܂���ł����B

�@����Ȃ��̂�{�C�Ŏ������A�펞���̕��H�����̓��̊ەٓ������č��Ȃ������͂��ł�����B

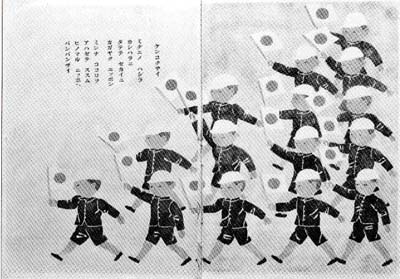

�@�����푈���n�܂����Ƃ��A�o�����m�𑗂�p���[�h�ɂ͎��́u���̊ہv�̏������z���A�����U��Ȃ���w�܂ő��������̂ł��B

�@�w�O�L�ł̂��݂ɂ����ꂽ���̓��̊ۂ������Ă����̂��o���Ă��܂��B

�@�����Ē����l�́u���̊ۂ͓��m�S�̊��v�Ƌ��ꂽ�����ł����A�u���̊ہv�͍��̌�����`�␢�E���e�̔��h��F�̃V���{���ł��������Ƃ͗��j�I�����Ȃ̂ł��B3

top

�@�c�������̊G�{�w�L�W�m�q�m�}���x�i�E��̊G�j�͕l��L��̍�ł����A�u�����̂��邵�̓��̊ۂ��A�����ɑ�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̊ϔO���A���b�Ŏq�������ɐA���������v�ƁA��҂̌��t�ɂ͂����菑����Ă��܂��B

�@�s���A�A�����J��̌R���u�ڂ̊ہv�f�g���֎~�����Ƃ����b���܂��Ƃ��₩�Ɍ���܂������A����̓E�\�ł��B

�@�A�����J��̌R�́u���̊ہv�������łȂ����Ƃ�m���Ă�������ł��B

�@�Ƃ������ƂŁA�u���̊ہv�̐펞�G�{�̐��X������ƁA���ɂ͂��Ȃ蕡�G�Ȏv������݂������Ă��܂��B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|