|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 おわりに

二章 歴史観をすり込む絵本

1 top

|

|

一九四〇(昭和十五)年に国家的イベントである「紀元二六〇〇年祭」が行われました。

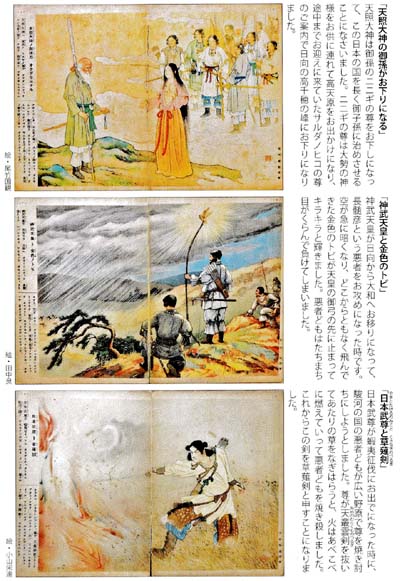

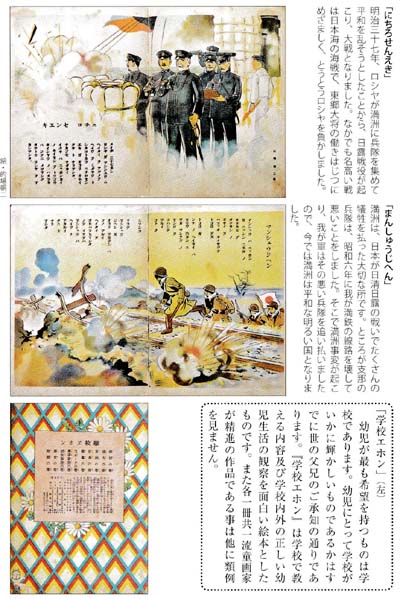

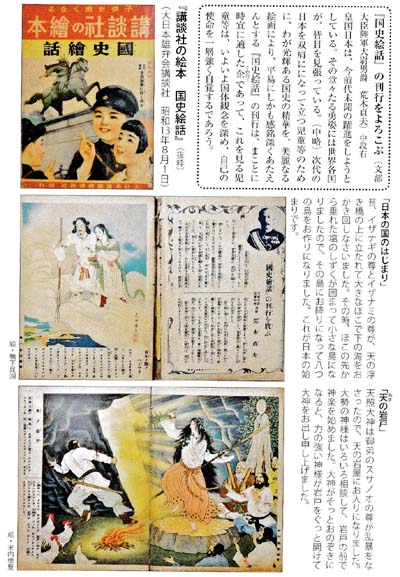

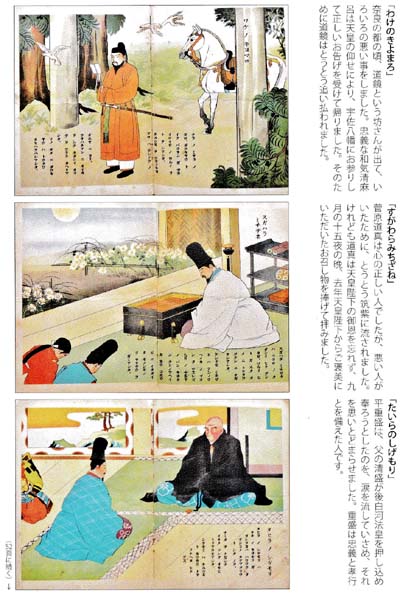

そもそもの由来については、『講談社の絵本 国史絵話』(右上)や『皇紀二千六百年奉祝記念 国史絵巻』(下の絵)を見るとよくわかります。

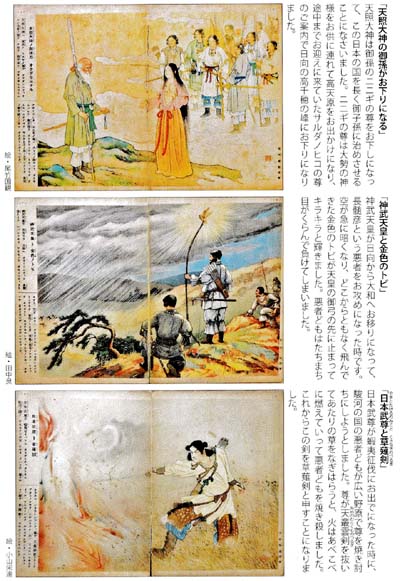

神武天皇が、大和へ行く途中、長髄彦(ながすねひこ)の抵抗にあい苦戦しているときに、金色の鵄(とび)がどこからか飛んできて弓の先に止まり、そのきらきらと輝く光に悪者どもの目がくらんで大和地方は鎮められ、橿原(かしはら)に皇居をたてて、即位したのが紀元元年となっているのです。

紀元二六〇〇年祭は、日本の歴史は西暦よりも古く、しかも神武天皇以来万世一系の天皇のもとに連綿と続いた国柄であることを世界にPRし、国内的には国体原理主義に基づく八紘一宇(はっこういちう、世界制覇)を達成するための国家総力戦体制の強化、点検の意味をもっていました。

それを絵本にして、小さな子供にも伝えたのです。

イベントの年の四月、私は尋常科三年生になり、担任は音楽を得意とする中年の教師で、学校での儀式の式歌の指導にも熱心でした。

文部省から出た『国民礼法』で、学校での儀式の順序・方式はきちんと決まっていました。

まず、天皇皇后の写真に最敬礼をし、国歌「君が代」を歌い、次に学校長が「教育勅語」を奉読します。

この奉読の注意として「勅語奉読に当たっては、奉読者は特に容儀、服装に注意し、予(あらかじ)め手を清める。

謄本は丁寧慎重に取扱い、奉読の前後に押戴(おしいただ)く」とあり、その次に「勅語奉答の歌をうたう場合は、学校長

訓話の前にする」とありました。

「勅語奉答歌」の練習のとき、斉唱を指揮する私たちの担任は指揮台に上がり、タクトを振り上げるのですが、なぜかあちこちから咳払いが始まるのです。

彼は「咳払いをしない!」とたしなめ、静かになったところで再びタクトを振り上げます。

と、また咳払い。

この繰返しのうちに子供は咳払いを抑えるようになるのですが、やっぱり咳払いをする者がいました。

すると、彼は指揮台の上から飛び降り、咳をした子に平手打ちをするのです。

黒のコートのような上っ張りを着でいたので、その姿は黒い怪鳥のようで恐ろしいものでした。

そして、ご詠歌のようでまったく盛り上がらなかったのが、この「勅語奉答歌」(“はじめに”参照)でした。

こうした紀元二六〇〇年イベントにからんで、児童出版でも関連本が登場します。2

top

|

|

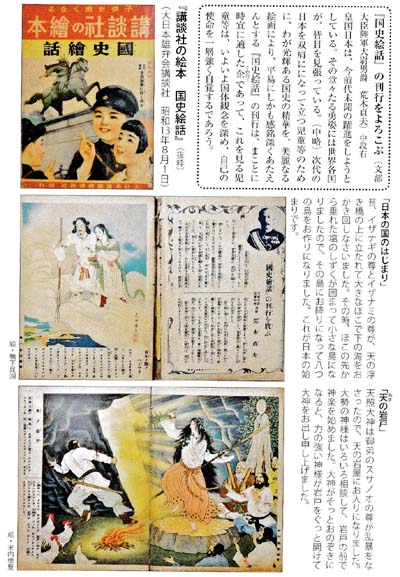

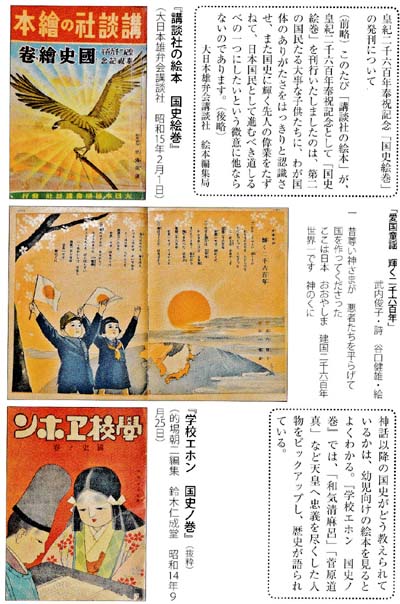

その代表的な一冊が、『講談社の絵本 国史絵巻』(右上)です。

日中戦争開始(盧溝橋事件)の直前に配った『国体の本義』に、『日本書紀』を底本にした「国生み」の神話から天照大神に至り「国体」が確立したと教えこんだことは、「はじめに」で書きました。

この「国体原理主義」の考えがどこから出てきたか、少々歴史をさかのぼっておきます。

国作原理主義は、江戸中期に勃興(ぼっこう)した国学に由来するものでした。

特に本居宣長(もとおりなりなが)は「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅(しんちょく)」を取上げ、万世一系の天皇が代々日本を統治していくことは、永久不変であると説きました。

また「古事記のような伝説が日本にだけ伝えられているのは、なぜかといえば、日本は天照大神が出生された本国(もとくに)であり、万国の元本、大宗(たいそう、本家)たる国だからだ。

日本という国は、万国の親の国であり、また最も秀でた国である。

このような特別の理由によって古事記のような伝説は日本だけに伝わったのである。

すなわち日本は万国に勝れているから、また古(いにしえ)の伝えも正しいのである」というのです。

つまり「天壌無窮の神勅」が示しているのが「日本の国体」で、それをいっさい疑うことなく厳密に信じ守り継ぐべきであるというのが「国体原理主義」です。

宣長は事ごとに「唐土」(とうど、中国)をけなすことで、日本古来の「惟神(かみながら)の道」――神勅にしめされた国体がいかに尊いかを力説したのです。

そして「この道は必ずしも学問にて知ることにはあらず、生まれながらの真心なるぞ、道には有りける(直毘霊=なおい)」。つまり、国体原理主義は先天的に日本人の遺伝子に組込まれているという、恐ろしく非科学的で無茶な発想でした。

宣長の死後、宣長の弟子を自称した平田篤胤(ひらたあつたね)が、さらにこれを発展させました。

彼は「このような古伝説を有し、光栄ある歴史を有する日本国民こそば、宇宙第一の国民で、将来益々発展して、やがて宇宙国たるべき使命を有する」という信念の持ち主でした。

彼は『霊能真柱』(たまのみはしら)という本で、皇道世界主義(国体原理主義を日本だけではなく、世界規模に拡大する)を説きました。

一、日本が世界万国の祖であること

二、日本の皇室が世界万国の主でなければならぬこと

三、日本の古神道が世界人類の道であること

平田篤胤による古神道も「世界万国の祖である日本は国威を世界に伸張し、世界万国の上にならなければならない」という国威伸張論の根拠になりました。

また平田篤胤の教えを学んだ佐藤信淵(のぶひろ)も、世界万国の皇道的統一を理想とした『宇内混同(うだいこんどう)大論』『宇内混同秘策』を著しました。

これもまた「日本は世界の根源であり宇内(うだい、天の下=世界)の蒼生(そうせい、民草=たみくさ)は、日本を中心として混同融合することにより、初めてその平和と幸福を享受することが出来る」という、誇大妄想的な大陸経営論まで展開しました。

そして明治維新の志土たちの信条にこの国体原理主義が深く根付き、彼らはそれを国是とする国家を築くことを目指したのです。

明治維新で天皇をかついた薩長土肥連合軍(官軍)は、国体原理主義に基づく王政復古(いにしえの天皇親政体制への復帰)を旗印にして、三〇〇年にわたり政治を執行してきた徳川幕府を戊辰戦争でたおしました。

一八七一(明治四)年、明治政府は廃藩置県を施行。

これで全国の藩がなくなり、府県制が布かれ、藩士(家臣=侍)が失業しました。

当然、藩兵もなくなりました。そのため暫定的に薩長などの官軍の一部を親兵として残しましたが、国軍を創設する必要がありました。

翌明治五年、明治天皇は「全国徴兵の詔(みことのり)」を渙発(かんぱつ)し、兵制を定め、陸軍省・海軍省を創設しました。

また徴兵規則により、一般庶民から壮丁(そうてい、成年の男子)を選び、これに軍事教練をして、全国六ヵ所の鎮台の兵士としました。

一八八九(明治二二)年二月十一日、明治天皇は大日本帝国憲法を発有しました。

当然、国体原理主義に立脚するものでした。

その第一章の第一条から第一七条までが天皇に関するものです。そのうちの主なものを挙げておきます。

第一条 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す

第二条 皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す

第三条 天皇は神聖にして侵すべからず

第四条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行う

第一一条 天皇は陸海軍を統帥す

第一二条天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む

第一三条天皇は戦を宣し和を講じ及諸般の条約を締結す |

第二章が「臣民権利義務」で、第二十条には「日本臣民は法律の定むる所に従い兵役の義務を有す」とありました。

この憲法発布に先立ち一月、徴兵規則を徴兵令に改正、その第一条には「日本帝国臣民にして、満十七歳より満四十歳迄の男子は、総べて兵役に服するの義務あるものとす」としました。

この徴兵令は昭和になり「兵役法」と替わり、徴集年齢も二十歳となりました。

そして国体原理主義に基づく富国強兵に邁進(まいしん)することを国是としたので、少国民を強い兵隊に育てるための公教育が行われるようになったのです。3

top

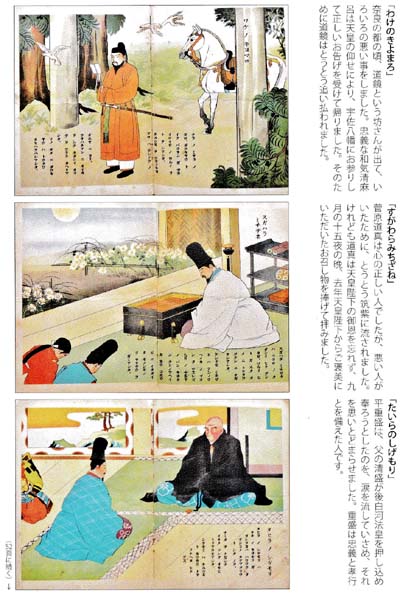

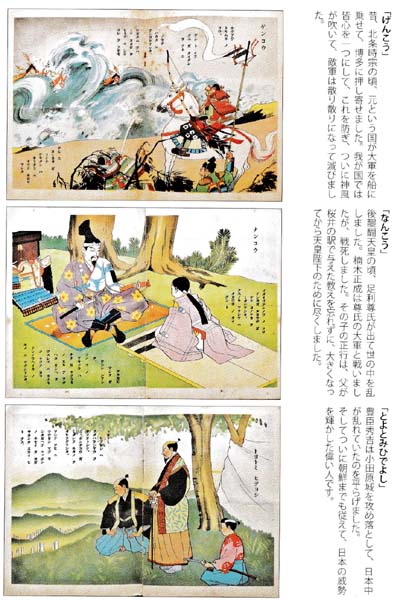

それでは、神武天皇即位以降の国史がどう教えられたかは、幼児向けの絵本『学校エホン 国史ノ巻』で見てみましょう(上の絵と二つ上の絵)。

神武天皇に始まり、和気清麻呂、菅原道真、平重盛、元寇、楠公、豊臣秀吉、日露戦役と続いて満洲事変で終りです。

内容については絵本とともに読んでいただければわかりますが、幼児向けの歴史としてピックアップされたのは、皆、天皇と国に尽くした人々です。

まさに教育勅語にそった国体原理主義を植之付ける歴史の絵本です。

こういう歴史観をすり込まれ、子供たちは少国民となっていったのです。

top

****************************************

|