|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 おわりに

七章 子供も働け

日中戦争開始一年後の一九三八(昭和十三)年六月、学校の夏休みにむけて、文部省は「集団的勤労作業運動実施ニ関スル件」を出しました。

ただしこれは中等学校以上の学生生徒を対象としたもので、その趣旨は「勤労作業の体験を通じて団体的訓練を積ましめ以て心身を鍛練し国民的性格を錬成する」もので、期間は低学年三日、高学年五日と短いものでした。

翌年も同じような次官通牒を出しましたが、期間を全部五日に統一しただけでした。

この段階では集団勤労作業は本格的な労働ではなく、国民精神総動員運動の一環にしかすぎませんでした。

また、このあたりから「人的資源」という言葉が登場するようになります。

当初は「人間を資源扱いするのか」と腹を立てた知識層もいたようですが、出所が総理大臣直属の国家総動員の諸計画を立案した官庁企画院でしたから、すぐに通用するようになりました。

その人的資源の最下部に青少年がいたのです。

私が初等科六年生のときに使用させられた『初等科修身四』の冒頭には本文と別立てで「教育ニ関スル勅語」があり、その後に「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」が掲載されました。

これに付いて修身教科書に、「三、青少年学徒の御親閲」という教材がありました。

全文採録しておきますので、読んでみてください。

|

――昭和十四年五月二十二日、かしこくも天皇陛下には、宮城二重橋前の広場へお出ましになり、青少年学徒の代表者に御親閲をたまわりました。

また御親閲の式が終ってから、文部大臣を宮中にお召しになって、表御座所で全国青少年学徒に勅語をたまわりました。

全国の学校では、みなこの光栄の日をえらんで、青少年学徒にたまわりたる勅語の奉読式をあげ、大御心を奉体し、皇運の隆昌をいつまでも守り続けて、聖恩にむくいたてまつるの覚悟を新しくするのであります。

そうして、この日を記念するため、学校では神社参拝をするほか、いろいろの行事をいたします。

青少年学徒にたまわりたる勅語は、私たちの心がまえについておさとしになったものであります。

国民学校の児童として、私たちに一番大切なのは、陛下の赤子として、立派な日本人になる覚悟をしっかりかためることであります。

江戸時代の末に佐久良東雄という勤皇の志士がありました。この人が、

| すめろぎにつかへまつれとわれを生みしわがたらちねは尊くありけり |

という歌をうたっていますが、この精神こそ、わが皇国臣民の、世界に類のないもといであります。

国民学校は、こうした大切な精神をかためて、みんな立派な日本人になるために、教育する学校であります。

陛下の赤子として、私たちが立派な日本人になるためには、修練しなければなりません。

修練とは、我慢強い心と負けじ魂とを以て、なにごとでも本当に身につくすようにすることであります。

学校でも、科目のすききらいをいうようなことがあってはなりません。

また体を丈夫にし、自学自習につとめて、向学心にもえなければなりません。

青少年学徒にたまわりたる勅語には、

国本ニ培ヒ国カヲ養ヒ以テ国家隆昌ノ機運ヲ永世ニ維持セムトスル任タル極メテ重ク道タル甚(はなは)ダ遠シ

而(しこう)シテ其ノ任実ニ繋(かか)リテ汝等青少年学徒ノ雙肩(そうけん)ニ在り汝等其レ気節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史実ニ稽(かんが)へ中外ノ事勢ニ繿(かんが)ミ其ノ思索ヲ精ニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所中ヲ失ハズ嚮(むか)フ所止ヲ謬(あやま)ラズ各其ノ本分ヲ恪守シ文ヲ修メ武ヲ練り質実剛健ノ気風ヲ振励シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ。 |

と仰せられてあります。

国民学校では、この大御心にそいたてまつるよう修練の教育を行います。

私たちは各自の本分をつつしみ守って、文武の修練を怠らず、質実剛健の気風をふるい起さなければなりません。

それがそのまま、皇国の臣民として、世界に正しいことを貫き、平和をうち立てる大きなつとめをはたすことになるのであります。

御親閲記念の日を近く迎へて、私たちは、はっきりとはらをきめ、修練の日々を楽しく過ごすようにいたしましょう。

|

正直なところ、これを書き写していて、「よくもまあ、こんな、くどくどだらだらした、つまらないお説教節みたいな文章で学習させてくれたもんだ!」と、腹立たしい気分になります。

「立派な日本人になれ、立派な日本人になれ」とさんざんしごかれて、あげくのはてに「しまいにや殺される」のが天皇の民、皇国民の運命でした。

これは青少年向け教育勅語の焼き直しみたいなものでした。

それはともかくとして、日中戦争二年目あたりになると物資不足が目立ち始めます。

消費を抑えて生産をあげることでバランスをとろうということでしたが、その生産物も軍需優先でしたから民需には回りませんでした。

戦争のための生産増強がお題目になります。そこで生産に伴う人的資源として、青少年学徒がクローズアップされたのです。

こうなってくると勤労奉仕は、皇国民錬成の修練ではなく、立派な生産・増産の主体となりました。

その予行演習のように、国民学校初等科児童、さらには幼稚園児にまで「働け! 働け!」の気合いが掛けられたのです。

しかし児童・幼児に可能な勤労と言ったら、せいぜいのところ家事手伝いでした。

最初の文部次官通牒では、作業種目に次の八項目を挙げています。

1 校庭、農場、農園、演習林学校設備に関する手入れ其の他の作業

2 応召軍人の遺族家族に対する農事家事等の手伝い

3 神社寺院等の境内地の清掃、設備の修理

4 都市防空設備、公園、運動場其の他公共設備に関する簡易なる作業

5 軍用品に関する簡易なる作業

6 開墾其の他の農作業

7 道路改修、埋立其の他土木に関する簡易なる作業

8 其の他 |

このうち国民学校児童に可能なものといったら、2番の応召軍人遺家族の家で家事手伝い、といっても、せいぜいのところ乳幼児の子守りくらいのものでしょう。

きわめて一般的なのが、3番の神社寺院等の境内地の清掃でした。

戦没勇士の墓石清掃というのもありました。

4番の公共設備に関する簡易なる作業といっても、待避壕の清掃、あるいは防火用水のボーフラ退治くらいのものでしょう。

しょせん「子供はしゃまだ」ということになり、敵空襲が日常化する前年の一九四四(昭和十九)年夏に、都市の三年生以上が学童集団疎開で親元をはなれたのです。

疎開学寮ではすべてが集団行動で勉学以外の行動も相互監視の中ですから、気を抜くこともできません。

学寮によっては近隣の農家へ軽い農作業の手伝いに行ったという記録もあります。1

top

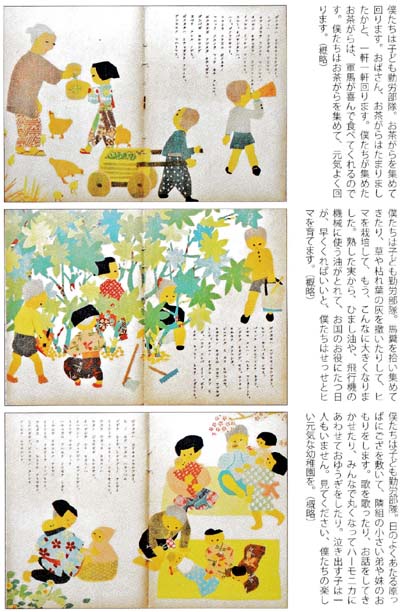

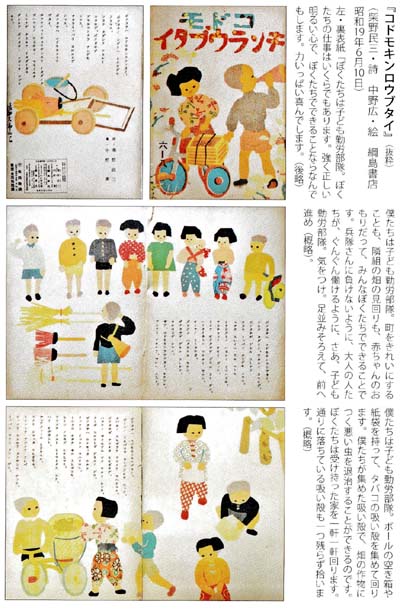

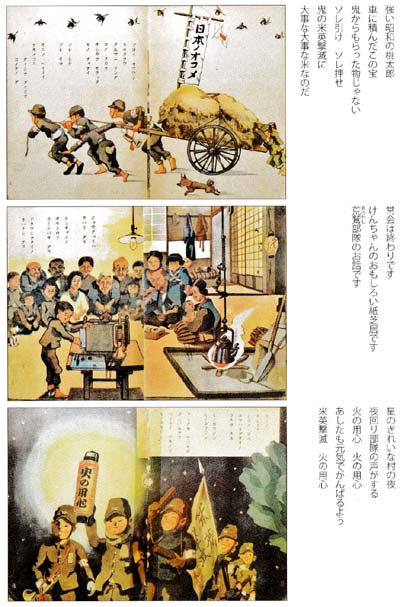

ここで取上げる『コドモキンロウブタイ』では、町内の清掃、子守り、隣組の畑の見回り、神社境内の草むしりの他に、タバコの吸い殼集めというのもあります。

これは町内会で吸い殼を煮詰めて二コチン液を造り、それを防虫剤にしてまくのだそうです。

お茶殼巣めというのもあります。

これは車馬の飼料の足しにしたと書いていますが、はたして、どれはどの役にたったものかわかりません。

一度夏休み中に、ススキとかカヤを刈って学校の運動場へ持って行った記憶があります。

あれもおそらく軍馬用の敷き藁になったのでしょうが、用途についてまでは知りませんでした。

また、この絵本の文章は童話作家の柴野民三が書いていますが、どこまで本気だったのかなと考えてしまいました。

2 top

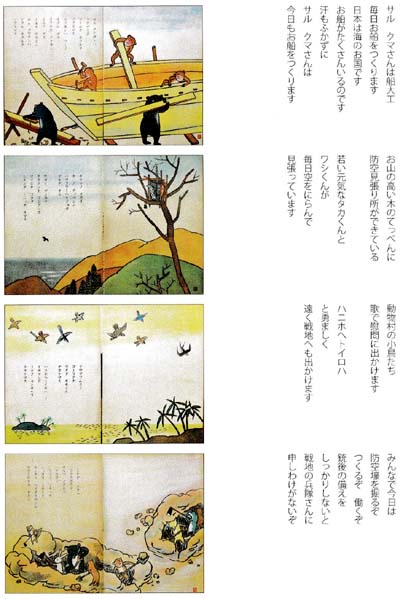

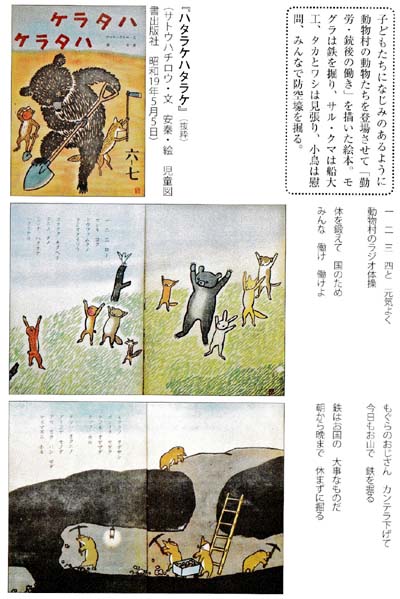

サトウハチロウの『ハタラケハタラケ』にいたっては、幼児向けに動物村の動物たちを登場させて勤労奉仕を説いています。3

top

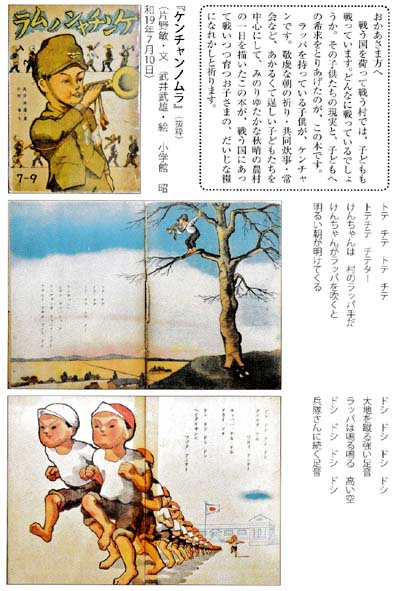

武井武雄の絵による『ケンチャンノムラ』は、さすが武井ならではの力作ですが、「鬼の米英撃滅」など、戦意昂揚意識が濃厚です。

ケンちゃんたちに求められているのも二宮金次郎に共通するものなのでしょう。

元々小学校の玄関口には二宮尊徳(金次郎)の銅像がありました。

戦局が逼迫(ひっぱく)してから、金属供出で寺院の梵鐘などが回収された時に陶製や石の立像に代えられたりしましたが、この銅像は勤労しつつ勉学もして出世した人物を手本として励むようにという意味で、全国に普及させたものでした。

どれもこれも背中に柴の東を背負った十一・二歳の凛々(りり)しい顔の少年が、本を読みながら歩いている全身像でした。

実はこれはウソで、金次郎が勉学を始めたのは大人になってからで、彼は六尺豊かな力持ちの人物だったと言われています。

まさにありもしない架空の少年像を飾って、こういう人になれと修練や錬成をやらせたのです。

国民学校の音楽教科書からは消えましたが、それまでの『尋常小学唱歌 二』には「二宮金次郎」という教材唱歌が掲載されていました。

一、柴刈り、縄なひ、草鞋(わらじ)をつくり、/親の手を助け、弟を世話し、

兄弟仲良く孝行つくす/手本は二宮金次郎。

二、骨身を惜しまず仕事をはげみ、/夜なべすまして手習読書、

せわしい中にも撓(たゆ)まず学ぶ、/手本は二宮金次郎。

三、家業大事に、費(ついえ)をはぶき、/少しの物をも粗末にせずに、

遂には身を立て、人をもすくう/手本は二宮金次郎。 |

この歌が国民学校音楽教科書から消えたのは、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」に該当する部分がなかったからでしょう。

それで思い出すのですが、私の母は私か幼い頃、よく「私は病弱だから」と床についていて家事に私をこき使いました。

あるとき遊びに来た母方の祖父が私に言いました。

「お前の母さんは空っぽ病みだから、お前は苦労するなあ」と。

これは私の生まれ故郷小樽の方言で「仮病使いの怠け者」という意味でした。

母に比べて父は勤勉実直、心遣いの細やかな人でした。

「お前の母さんが空っぽ病みになったのは、お前の父さんが母さんを甘やかして、なんでも言いなりになって面倒みたからだ」と言うのですが、私の兄弟は私が長男で七人なのです。

これだけ子供を産んだのですから、病弱だったとは思えません。

ただ幼い頃は私は働き者で親孝行だったとの自覚はあります。

top

****************************************

|