|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 おわりに

五章 戦う子供の教育

一九四一 (昭和十六)年四月、これまでの尋常小学校が国民学校となり、初等科六年・高等科二年が義務教育となりました。 後に高等科が義務教育からはずされます。

いよいよ初等公教育学校は国家総力戦体制に即応する皇国民錬成機関とされたのです。

この三年前、私が北海道小樽市の稲穂尋常小学校から転校した神奈川県平塚市の第二尋常小学校は、平塚第二国民学校となり、私は初等科四年生になりました。

三年前転校したとき、よそ者の新顔ということで、手ひどいいじめにあわされたものでしたが、その後よそ者の新顔が次々転入してきたので、私はいじめの対象からはずされました。

この国民学校発足の前月、私たちは学校単位の大日本青少年団に参加することになり、春休み中なのに三年生以上が集められ、尋常高等小学校の校庭に行って、結団式に参加させられました。

これは学校外での子供の行動も「皇国民の錬成」に準じたものにするためでした。

そして、この年の十二月八日に日本軍は太平洋戦争に突入します。

開戦当初から半年くらいは「勝った勝った」の大騒ぎで、戦捷記念の清酒・砂糖の特別配給やら、字菫向けゴムボール、ゴム手毬(てまり)の特配もありました。

翌年二月、私たち国民学校の子供たちも、日本軍のシンガポール攻略を祝う戦律記念の旗行列にかりだされることになり、旗行列でうたう歌もしつこく練習させられました。

『十億の進軍』(時雨音羽作詞/林伊佐緒作曲)です。 私たちにとって初めて聴く、なじみのない歌でした。

一、ひとたび起てば 電撃に

微塵と砕く 真珠湾

香港破り マニラ抜き

シンガポールの 朝風に

今ひるがえる 日章旗 |

というのでした。

歌詞は四番までありましたが、全校指導で前年度の受持が「一番だけをしっかり覚えて繰返してうたえばよい。

それに歌詞に出てくる地名だけでもよくわかるように、はっきりうたえばいい」と指示しました。

たしかにそれらの地名は連日、日本軍の活躍ぶりとともに新聞記事に登場したものでした。

私はこの歌の練習をしながら、四年前、小学校へあがる直前の十二月、北海道小樽市で行われた「南京陥落戦捷祝賀パレード」のことを思い出していました。

その時元気に旗行列に参加する小学生を見て、母がもう少し早く私を産んでいてくれたら、私もこれに参加出来たのにと悔しい思いをしたのです。

あの時は、ただでさえ物見高い小樽市民が大勢沿道におしかけ、オーディエンスとして無言の声援を送り、パレードを盛り上げたものでした。

旗行列に参加した小学生たちも、誇らしげに軍歌をうたっていました。

私は何となく、そうしたものを期待したのです。 1

top

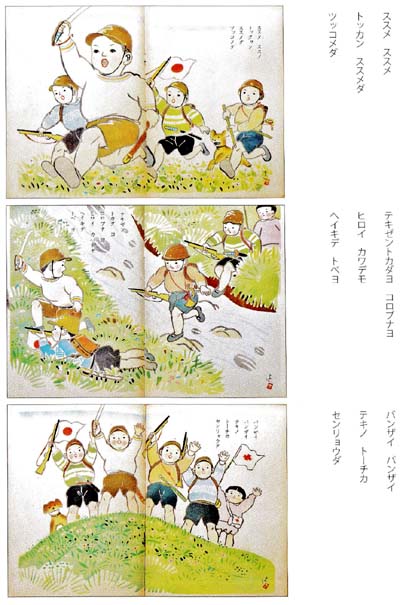

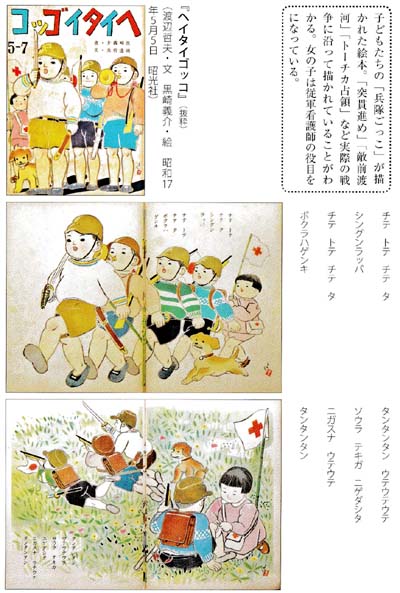

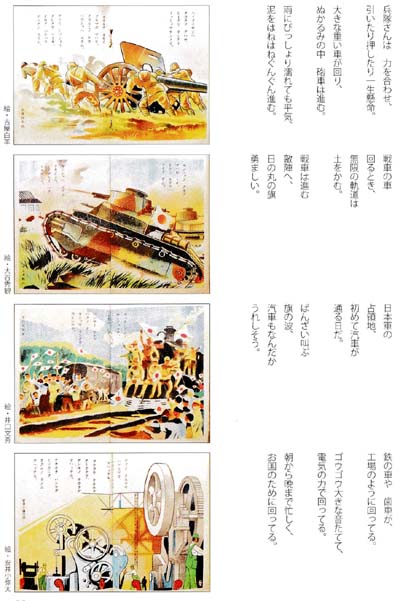

子供たちに植付けられたそのような気分は、当時の人気画家黒崎義介の幼児向け絵本『ヘイタイゴッコ』などに描かれたごっこ遊びに見事に反映されています。

2 top

|

|

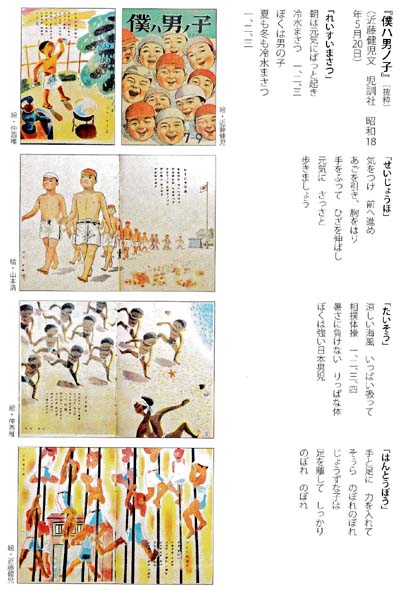

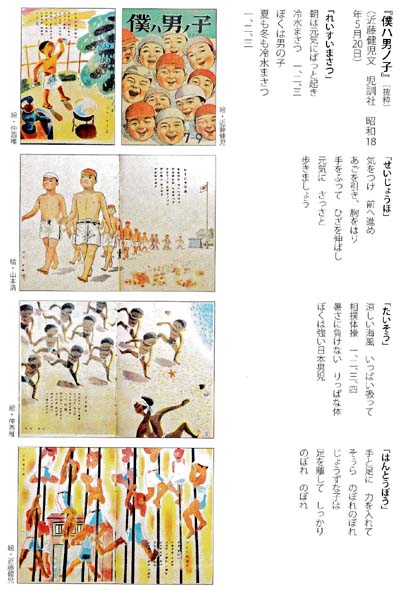

そしてまた、『僕ハ男ノ子』のように将来兵士としてお国の役に立つ元気で強い男の子が、当時求められていた理想の男の子像だったのです。

ところが、私たちのパレードは惨澹たるものでした。

迎えてくれたのは、ワンワン吠える犬に、背中に孫をくくりつけたばあちゃんくらいのもので、今は廃れた元漁師町の人たちは、私たちの旗行列などには何の関心もないようでした。

言われた通りに地名のところだけを怒鳴るというよりも、がなる感じでした。

付添っている受持も苦笑していました。

ほっとしたのは旗行列を終えて学校へ戻ったときに、キャラメルの配給があったことでした。

キャラメルは「森永・明治」といったブランドものではなく、「日清」だったような気がしますが、キャラメルにつられて、「戦争も悪くないものだな」とふと思ってしまいました。

そして派手な大本営発表が一息ついた一九四二(昭和十七)年四月十八日、米ドゥリトル爆撃隊による日本本土初空襲が行われました。

「神国日本の空は不壊(ふえ)の玉。敵機は一機も入れない」と豪語した東條英機首相の演説は裏をかかれたのでした。

その日は土曜日で、学校の授業は午前で終りました。

また、級友たちは、隣町の大磯の高麗山の祭りに行くと話合ってもおりました。

どうやらその祭りに大挙して行くのは土地の習わしのようなものだったらしいのです。

私は好奇心から、その祭りに行きたいと母に言ったところ、簡単に止められました。

仕方なくいつもの広場で仲間が来るのを待っていたとき突然、目の前の防砂林の上に超低空で見なれない飛行機が午後の陽を浴びて銀色に光って現れたのです。

その直前あたりに「ポン、ポン、ポン」といった弾けるような盲がしていましたが、それはお祭りの花火だろうと思っていました。

あとでわかったのですが、それは敵機をねらった高射砲の音だったのです。

すぐ後、日本の戦闘機が二機ほどやや上空から、それを追っていきました。

見なれない飛行機は米空軍のノースアメリカンB25爆撃機だったのです。

その飛行機はあっという間に視界から消えましたが、このとき敵機とも知らずハンカチを振った女学生もいたと話題になりました。

この件に関する大本営の発表は、この米空軍のB25を日本軍は日本国内で一機も撃墜できなかったことも、損害が軽微でなかったことにも触れませんでした。

それまでも学校で避難訓練などで、右手で左腕を押さえて二列縦隊で校舎を出て裏の松林に逃げ込む練習などをさせられましたが、ことによると、そんなものはいざというとき間に合わないのではないかという不安もかすかにおぼえました。

その晩、私は何とも不気味な夢にうなされて悲鳴をあげて母に起こされました。

その夢というのは、日本軍に撃破された米軍機からパラシュートで降下してきた米兵が、隣の養鶏所の鶏舎の隅にちぢこまっているのを見つけた私が、庭ぼうきでたたきに行って、反対に米兵からピストルで撃たれたのです。

庭ぼうきでたたきに行くなんて、米兵をネコかネズミなみに考えたのでしょうか。

しかし、夢なのに撃たれた胸のあたりに灸でも据えられたような痛みがあったのです。

私は夢の中で「ああ、ボクもこうやって死ぬのだな」と観念したら無性に情けなくなって泣きました。

起こされたとき全身汗でびっしょりでした。

翌朝、母からどんな夢だったのかとしつこくたずねられましたが、いかに私がまぬけで臆病かを告白するようなものなので、「忘れた」と突っ張り通しました。

けれども夢はやけにリアルで強烈でしたから、翌日、夜寝るのが恐ろしかったぐらいでした。

それにしても緒戦の「勝った勝った」騒ぎの最中に、そんな夢を見たなどとは口がさけても人に言えないことでした。

その後、六月のミッドウェー海戦で、日本海軍は主力空母四隻を失う大打撃を受けました。

これと同時に優秀なパイロットと艦載機を失いました。大本営はアッツ島占領を大々的に報じ、ミッドウェーの敗戦をかくしました。

そして秋からガダルカナル攻防戦が始まります。はやくも米軍の反攻作戦が始まったのです。

この年の暮れ、大本営はガダルカナルからの撤退を決定しましたが、新聞に発表したのは翌年二月のことで「寡兵よく敵の執拗(しつよう)なる反撃を撃攘しつつありしが其の任務を終了せしに依り一月下旬陣地を撤し他に転進せしめたり」というものでした。

当時初等科五年生の私たちでも「転進って退却のことだろう」と話合ったほどです。

授業中机に突っ伏して居眠りしていて、教師に手ひどく頭を小突かれた同級生が、後で「居眠りしてたんじゃありません。

目を閉じて机に頭をのせて頭の重量を目測していたのであります、って言えばよかった」と言って皆を笑わせました。

彼は大本営の転進発表の後、言い換えの言葉遊びの名人として人気者でした。

それからは華々しい大本営発表はなくなり、それまで大本営発表のテーマ曲だった『軍艦行進曲』は、いつのまにか陰々滅々たる『海ゆかば』になってしまいました。

そんな一九四二(昭和十七)年十一月十五日の各新聞の片隅に、「大東亜戦争一周年・国民決意の標語募集」の囲みの広告が掲載されました。

主催大政翼賛会・読売新聞社・東京日日(毎日)新聞社・朝日新聞社というもので、入選作十点、締切り十ー月十九日午後十二時到着分まででした。

わずか四日間でしたが、三二万余の応募があり、その中から次の十点が選ばれました。

さあ二年目も勝ち抜くぞ/たった今! 笑って散った友もある/ここも戦場だ/

頑張れ!・敵も必死だすべてを戦争へ/その手ゆるめば戦力にぶる/今日も決戦明日も決戦/

理屈言う間に一仕事/「足らぬ足らぬ」は工夫が足らぬ/欲しがりません勝つまでは |

この最後の一点の作者が「東京市麻布区笄(こうがい)国民学校五年二組 三宅阿幾子」でした。

もっとも実際の作者は彼女の父親で、彼が娘の名前で応募したものが入選したのです。

戦後二十年経って、彼女が初めてこの事実を私に打ち明けてくれました(拙著『子供が少国民と言われたころ』朝日新聞社・朝口選書二二八)。

当時彼女のインタビュー記事が読売新聞に掲載されましたが、彼女は父親に因果をふくめられて、なんともへんてこな気分で記者たちの質問に答えたということでした。

この標語は、すぐに戦後の名作童謡『里の秋』、『みかんの花咲く丘』、『お猿のかごや』のコンビ山上武夫作詞/海沼実作曲で、国民合唱『欲しがりません勝つまでは』として放送されました。

そして、この標語は少国民が権力側に与えた言質として有効に利用されたのです。

「少国民たちでさえ、こう言っているのだから、まして大人においてをや」と、窮乏を極める国民生活に不平を言わず耐えるようにと気合いを入れる根拠にもなったのです。

それもあって、ただ父親に名前を使われただけの娘三宅阿幾手は、戦後「戦争犯罪人だ」と指弾されたということでした。

たしかにこの時期になると、衣料・食糧の生活必需品が配給制度を通してしか国民に行きわたらなくなり、少国民たちは「錬成の前に何か喰わせろ」と言いたいのを「欲しがりません勝つまでは」とがまんして、ひたすら「戦う少国民」として戦争に協力したのです。

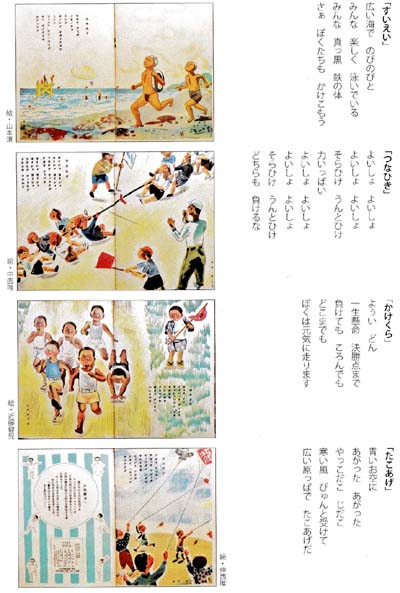

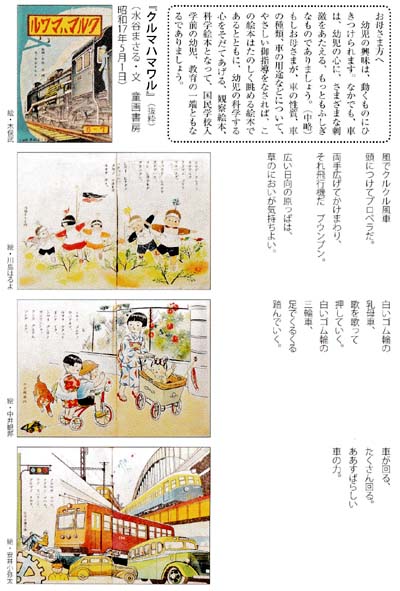

この年に作られた絵本を紹介します。 3 top

乗物は幼い子供に今も人気ですが、それを指示要綱以降当局から奨励された科学絵本として、幼児の興味に沿ってつくられたのが、『クルマハマワル』です。

風車、乳母車に始まり、はては砲車、戦車、占領地の汽車へとつながっていくことに注目してください。

top

****************************************

|