|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 おわりに

四章 家族と国家

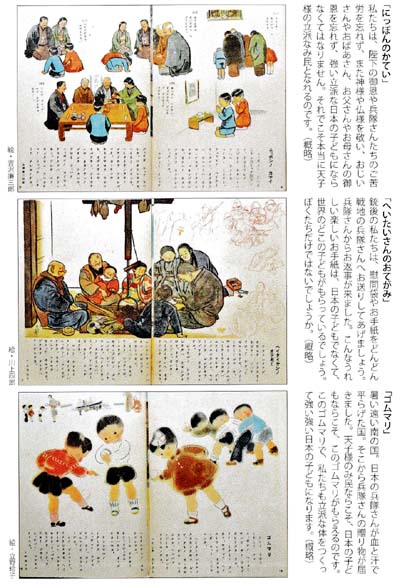

私が国民学校初等科六年生で使用した教科書『初等科修身四』に「私たちの家」という教材がありました。

以下はその文章ですが、主要な部分だけを採録しておきます。

――私たちの家では、父は一家の長として仕事にはげみ、母は一家の主婦として父を助けて家事にあたり、ともに一家の繁栄をはかっています。

父母の前は祖父母、祖父母の前は曾祖父母と、私たちの家は先祖の人々が代々守り続けて来たものであります。

先祖の人々が家の繁栄をはかった心持は、父母と少しも変りがありません。

私たちは、このように深い先祖の恩を受けて生活しているものです。

従ってこの恩を感謝して、先祖をあがめ尊び、家の繁栄をはかることは、自然の人情であり、またわが国古来の美風であります。――(中略)――

一家の中で、一人でも多くよい人が出て、業務にはげみ君国のために力をつくせば、一家の繁栄は増すばかりでなく、一門の名誉を高めることになります。

もしもただ一人でも不心得の者があって、わるいことをしたり、つとめを怠ったりするものがあれば、うちの中の人に難儀をかけて、親類までが肩身のせまい思いをしなければなりません。――(後略)―― |

この精神は、次頁で紹介する『ミクニノコドモ ミタミワレ』に見事に反映されています。

また、この教材の趣旨について教師用の手引書は、次のようにやかましく解説しています。

――我が国民生活の基本が、西洋の如く個人でもなければ夫婦でもなく、家であるということについて、十分辨(わきま)えて置かなければならない。

しかもその家はただ単に私的なものではなくして、国とつながる公の意味をもち、そのようなものとして我が国に於ける家の生活は、即ち夫婦兄弟のような平面的の関係でなく、その根本となるのは、親と子の立体的な関係である。

親子の関係を本(もと)として近親相倚(あいよ)り相扶(あいたす)けて一団となり、国体に則って家長のもとに渾然(こんぜん)融合したのが、即ちわが国の家にほかならない。

従って家は、利益を本として集まった団体ではなく、また個人的相対的の愛などが本となってつくられたものでもない。

実に生み生まれるという自然的の関係を本として、敬意と慈愛とを中心とするのであって、すべての人が、まず生まれ落ちるとともに一切の運命を託するところなる点について考うべきである。――(中略)――

また昔から家憲・家訓ないし家風というようなものがあって、子々孫々に継承し発展せしめられ、あるいは家宝なるものが尊重保存され、それが家の継承の象徴とされ、あるいはわが国民一般を通じて、先祖の霊牌が厳粛にうけつがれているようなことは、国民生活の基本が家にあり、家が自然的情愛を本とした訓練精進の道場であるということを如実に示している。

このように家の生活は、現在に止まるのではなく、先祖から子孫へ通ずる不断の連続であるといわなければならない。

従って我が国では、家の継承が重んぜられ、法制上にも家督相続の制度が確立されているのである。

現代西洋に於いて遺産相続だけがあって、家督相続が無いということは、西洋の家と我が国の家とが根本的に相違することを明らかに示している。

本課指導に際しては、即ち教師みずからこれらの点に関する十分な理解を以てして、児童将来の心得に資せしめるよう努力すべきである。

国民錬成の根基は、まさにこの点に存する。

しかも同時に、先祖の祭忌日には祭祀の礼を重くし、また先祖の遺訓を重んじ、その遺物を大切に保存するよう、児童の日常実践に深く培うところがなければならない。

この場合、特に考慮すべきは、柤孫一体となって永久に栄え、国の礎(いしずえ)となる家をつくらしめることこそ本課のねらいとするものであって、徒(いたずら)に抽象化し概念化された家の倫理を展開することは目的でないということである。

本課取扱に際しては、この点に対する十分なる心に意を必要とする。そうして教育に関する勅語に「是(かく)ノ如(ごと)キハ独(ひと)リ朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾(なんじ)祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン」と仰せられた聖旨のほどについて、その徹底を図るべきである。 |

文中「家督相続の制度」とあるのは、戦前の民法で、戸主の身分に付随するすべての権利、義務、戸主の法的地位の相続のことで、現金、不動産の相続、義務(負債・借金返済)を含みました。

つまり家父長制度のきまりでした。

とにかく「国の礎となる家」の観念を強引に押しつけたのです。

この場合の国は、天皇絶対の国体原理主義に基づく大日本帝国でした。 1

top

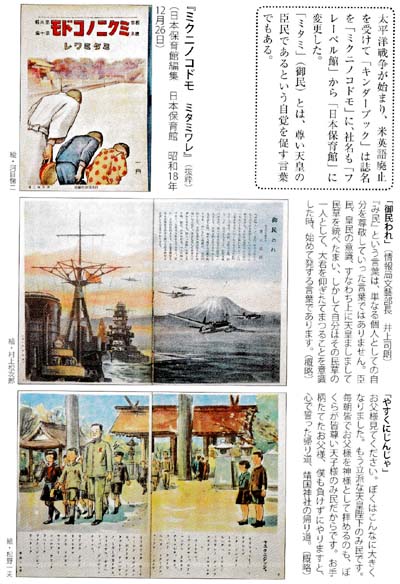

上に取上げた『ミクニノコドモ ミタミワレ』は、元々は『キンダーブック』でしたが第十五集・第一編(昭和十七年四月)から、改題したのです。

発行所も「フレーベル館」でしたが、これも「日本保育館」と改名しました。

大東亜戦争と同時に始まった敵性語追放のヒステリー旋風を避けるためだったのでしょう。

この「ミタミワレ」は、『万葉集』巻六に収録された天犬養宿禰(あまのいぬかいのすくね)岡麻呂の歌「御民われ生けるしるしあり天地の栄ゆる時に阿(あ)へらく思へば」から取ったもので、国民学校教科書『初等科国語七』(六年生前期用)には、この歌について、次のように書いています。

――天地の栄えるこの大御代に生まれ合わせたのを思うと、一臣民である自分も、しみじみと生きがいを感じるとよんでいます。 その大きな、力強い調子に、古代のわが国民の素朴な喜びがみなぎっています。

昭和の聖代に生をうけた私たちは、この歌を囗ず、更に新しい喜びを感じるのであります。 |

今にして思えば私などは、とんでもない時代に生まれ合わせたピックリの連続で、現在もまだ驚愕と困惑の連続です。

この歌は一九四三(昭和十八)生夏、山本芳樹作曲の大政翼賛会制定国民歌として、当時唯一の電波マスコミ日本放送協会のラジオを通じて放送されました。

また同年四月から使用された『初等科音楽四』にも登場しましたが、こちらはメロディラインに起伏がなく、妙に重ったるい感じで、私たちの担任ははぶきましたが、女子のクラスの斉唱を聞いていても、山本曲に比べて何ともさえない感じで、私自身ハーモニカでメロディを追ってみて、「こりゃあかん、ご詠歌みたいじゃないか」と思ったほどでした。

2 top

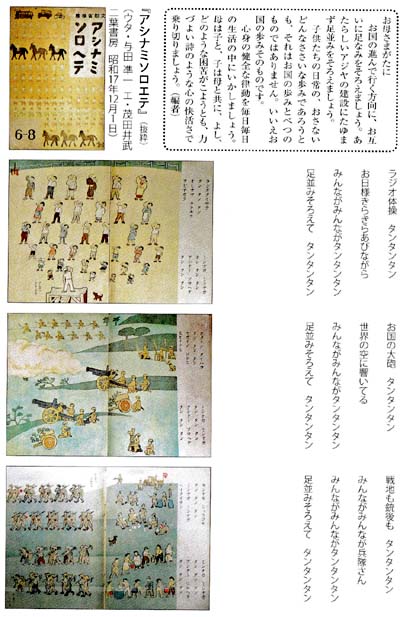

『アシナミソロエテ』では、子も母も歩む方向はお国と一緒なのだとリズミカルな詩に乗せて巧みに導いていきます。

作者の与田準一は、このころ最も活躍していた童謡詩人で、絵本のテキストもたくさん書いていました。

画家の茂田井(もたい)武も優れた作品を残しましたが、戦後おしまれながら若くして亡くなりました。

また当時、「御民(みたみ)=赤子(せきし)」というのもありました。

これは天皇を親として、その国民は赤子であるとした国体原理主義に基づく観念でした。

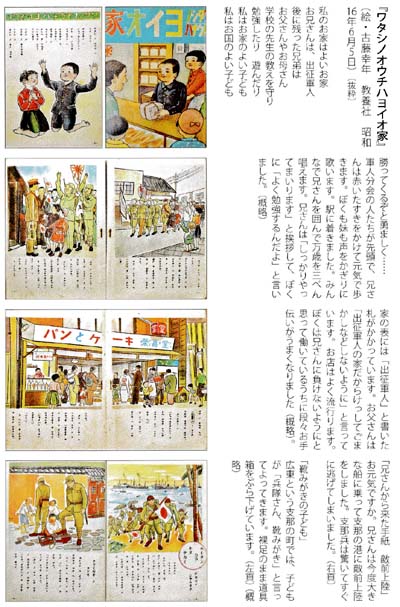

『ワタシノオウチハヨイオ家』では、出征軍人のいる家を「よい家」、そしてその家の子を「お国のよい子供」と言いかえています。

top

****************************************

|