|

****************************************

Home

戦時化の絵本と教育勅語

(山中恒著 子ども未来社 2017年刊)

はじめに

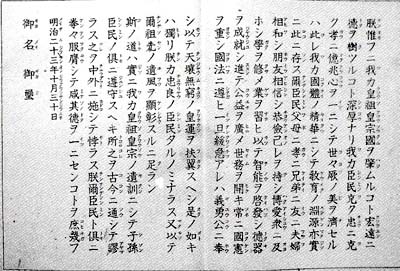

まず教育勅語(教育ニ関スル勅語)の全文を掲げておきます。

これは国民学校修身教科書『初等科修身二』(四年生用)及び三、四の教科書の冒頭に本文と別立てで掲載されました(20頁参照、A,B,Cの記号筆者)。

1 教育勅語 top

朕惟(ちんおも)フニ我力皇祖(こうそ)皇宗国ヲ肇(はじむ)ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ我カ臣民(しんみん)克(よ)ク忠ニ克ク孝ニ億兆心(おくちょうしん)ヲ一(いつ)ニンテ世々厥(よよそ)ノ美ヲ濟(な)セルハ此レ我力国體(こくたい)ノ精華テンテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス(A)

爾(なんじ)臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹(きょうけん)己(おの)レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒー旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾(なんじ)祖先ノ遺風ヲ顕彰(けんしょう)スルニ足ラン(B)

斯ノ道ハ実ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬(あやま)ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾(ちんなんじ)臣民卜倶ニ拳々服膺(ふくよう)シテ咸(みな)其徳ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こうねが)フ(C)

明治二十二年十月三十日

御名御璽(ぎょめいぎょじ) |

この「教育勅語」の現代訳を作家の高橋源一郎さんが二〇一七年三月十五日、ツイッターのアカウントに掲載して、SNS上で話題になりました。

高橋訳は今の教師が子供に言い聞かすような優しさもあり、大変わかりやすいのですが、戦時下に少国民であった私の体験からすると、雰囲気的な面で違和感をぬぐえません。

そこで私は私なりに、現代訳をしておきます。

――朕(ちん:自分=明治天皇)が思うには、天照大神(あまてらすおおみかみ)につながり、この国をお開きになった歴代天皇の御心は、実に広く深く、民に仁徳を施されてきた。

また我が臣民もよく忠義を尽くし、孝行に励んで、すべての民が心を一つにして、いつの時代も、この美風を作り上げてきたことこそが、我が国体の美しく優れたところであり、教育の根本とするところも実にここにある。

だから、お前たち臣民は父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は睦まじく、友だちは信じ合い、我が身は慎み深く、世の人々には親切に、学問を良く修め、仕事をならい、知識をひろめ才能を活かし、徳ある人格者となり、その上に進んで公のためになることや世のためになる仕事をして、常に憲法を重んじ、法律に触れるようなことをせず、ひとたび国に戦争などがおきだときは、天皇のため国のため命をなけだし、天地とともに限りない皇室の御栄えを助け参らせるようにせよ。

こうすることは、朕に対して忠良な臣民であるばかりではなく、それはお前たちの祖先がやってきたことを明らかにしてほめたたえることであるぞ。

これまで述べてきたことは、実に我が先祖の残された教訓であり、その子孫の朕とお前たち臣民も共に守り行うべきことで、これはいつのいかなる時代において行っても誤りなく、世界万国に行っても間違いないものである。朕はお前たち臣民とともに、この教訓を守って行って、皆その徳を一つにするように心から願っているぞ。 |

というのです。

冒頭の“我が臣民が忠孝を尽くし心を一つにしていつの時代もこの美風を絶やさなかった”ということ自体、すでに疑わしいのです。

しかし薩長クーデターの明治維新でつくりあげられた国体原理主義に基づく皇国史観なら、そう言うべきでした。

そして、ここに並べられた徳目を守ることは天皇の命令であるというのです。

これもおかしな話で、父母に孝といっても、子供を食い物にする理不尽な親もいれば、親の言いつけで泥棒をやらぎれた例もあります。

それに、絶対に仲良くできない気の合わない兄弟姉妹もいますし、夫婦だって永遠に愛に結ばれている純愛ドラマのようなカップルばかりとは限りません。

友だちだって絶対に裏切らないという保証はありません。

あげくのはてに、慎み深く、世の中の人に情けなどかけようものなら、悪人につけ込まれ、詐欺・盗難にあうかもしれません。

学を修めたくても、業を習いたくとも経済事情や家庭事情でできない場合だってあります。

しかしそうやって知識を広め、才能を見つけだし、徳のある人格者となり、その上で公のためになる仕事をし、世の勤めを果たし、憲法を守り、法律に触れるようなことはせずに暮らしても、もしもひとたび国に事変や戦争がふりかかったら、天皇のため国のため、勇ましく命を投げだし、死んで天地とともに限りない皇室の盛運をさらに助け参らせるようにせよ、というのです。

しかも、こうすることはただ天皇にとって忠良な臣民であるばかりでなく、お前たちの先祖の残した美しい行いを明らかにし、ほめたたえることになるのだぞ。

そしてこれまで述べたことは、実に我が皇室のご先祖の残された御諭(みさとし)であり、子孫の自分も臣民もともどもに守り行うべき道であり、これはいつの時代に行っても誤りではなく、外国で行っても間違いないものであるから、自分はお前たち臣民とともにこれを守り、みんなでその徳を一つにすることを願っているぞ、というわけです。

正直なところ、単純な読後感としては、けっして愉快ではありません。

「何言ってんだよ。大きなお世話だよ。そんなことあんたに指図されたくねえよ」と言いたくなります。

しかし、そんなことは今だから言えることで、戦前の日本で、人前でそんなことを言ったら、天皇に対する不敬の罪で罰せられたのです。

考え方によれば、これは「奴隷の掟」みたいなものです。

細々(こまごま)した生活の仕方まで、天皇の命令に従わなければならないのですから。

それをありがたがらせたのが「国体原理主義」に基づく戦前の公教育で、教育勅語はまさにその聖典とされていたのです。

先頃、教育勅語を園児に暗記させ、唱えさせていた幼稚園が話題になりました。

「なんで今ごろ?」と驚く人が多かったと思いますが、現政府(安倍晋三内閣)は「憲法や教育基本法に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」という答弁書を閣議決定しました(二〇一七年三月三十一日)。

また「道義的国家」の育成のために必要、と主張した国会議員も複数いました。

「目上の人を敬い、友だちと仲良くし、礼儀を重んじる」ことを教える教育勅語は今こそ使い道がある、というのです。

本当にそうでしょうか。

本書では、私の教育勅語体験とその背後にあるものを、戦時下の絵本を通して追っていきたいと思います。

2 体験的「教育勅語」 top

私は一九三一(昭和六)年七月に、北海道小樽市の駅前通りで看板業を営む父山中勝次の長男として生まれました。

その二か月後、日本が中国から租借した中国東北部の関東州に常駐していた日本の関東軍が、中国の主権下にあった中国東北部で事件を起します。

それによって始められたのが「満洲事変」と言われた戦争でした。

関東軍は武力占領した中国東北部に、「満洲国」という日本の植民地まがいの偽国家をでっちあげました。

この「満洲事変」について、私が国民学校六年生のときに使用した歴史教科書『初等科国史下』は、次のように述べています。

昭和の御代(みよ)が隆々と開けてゆく時、海外の諸国は、世界平和を望むわが国の誠意を無視して、勝手なふるまいを続けていました。

イギリスは、ひそかにシンガポールの武備を固め、アメリカ合衆国は、たくみに支那をあやつり、ソビエト連邦は、軍備の拡張に日も足らぬ有様です。

中華民国もまた、このころ、国内がひとまずしずまるとともに、いよいよ、排日の気勢を高めて来ました。

しかも米英は、更にわが国をおさえようとして、また軍備縮小の相談をもちかけ、昭和五年、英国の発起したロンドン会議では、わが公正な意見をかえりみず、補助艦の比率七割を、わが国におしつけました。

支那は、じっとこらえているわが国の態度を臆病と見て取ったのか、ますます排日の気勢をあおり、はては、わが居留民に危害を加え、満洲におけるわが権益さえおびやかす挙に出ました。

すなわち、昭和六年九月、支那軍は、不法にも南満洲鉄道を爆破しました。

東洋の平和を望み、隣国のよしみを思えばこそ、たえしのんできたわが国も、事ここに至って、決然としてたちあがりました。

支那は国際連盟にすがり、列強をみかたに引入れようとします。

わが国は、正々堂々、膺懲(ようちょう)の軍を進めて、たちまち、支那軍を満洲から駆逐(くちく)しました。

これを満洲事変といいます。 |

もちろん六年生が対象の教科書ですから、込み入ったことや、日本がやった謀略的なことは古いてはいませんが、太字(筆者)の所は、全くの虚偽でした。

日本の関東軍が柳条湖(りゅうじょうこ)の満鉄線路脇に自分で爆薬をしかけて花火ほどの爆発をさせ、それを中国軍の仕業と称して、いきなり中国東北軍の北大営へ攻撃をしかけたのです。

すでに国際連盟下の一九二八(昭和三)年の不戦条約成立の段階で、何によらず先に手を出した側を侵略者とするという国際的な常識に反しないように、中国軍側が先に手を出したという状況をでっちあげたのです。この教科書は嘘の上にさらに嘘の上塗りをしています。

長い間、悪政のもとに苦しんでいた満洲の住民は、これを機会に独立の運動を起こし、昭和七年三月、新たに国を建てて満洲国とし、溥儀(ふぎ)執政をいただくことになりました。

わが国は、東洋平和のため、その建国を喜び、同年九月、列国に先立って独立を承認し、日満議定書を交換して、両国の共同防衛を約束しました。

ところが、国際連盟は、わが公正な処置を認めず、満洲国の発達をさまたげようとしました。

よってわが国は、昭和八年三月、きっぱりと、連盟を脱退しました。

この時、かしこくも天皇陛下は、詔(みことのり)をおくだしになって、日本の進むべき道をおさとしになり、国民の奮起をお励ましになりました。

国民は、つつしんで詔を拝し、東洋永遠の平和のためには、いかなる困難にもたえしのぶことを誓いました。

しかも国民は、満洲事変を通して、世界の動きをはっきりと知リ、ここに、自主独往の覚悟を固くしたのであります。 |

ここに書かれたような満洲住民が「長い間、悪政のもとに苦しんでいた」というのも、「独立の運動を起こし」というのも嘘でした。

また中国の東北軍は日本の関東軍とは、交戦しないと決めていました。

それをよいことに、かってに武力で中国の主権を侵し、列国の目をそらすために上海事変を起こし、その間に密かに「満洲国」という日本の植民地まがいの国を作りました。

そのとき、日本国民は日本軍の行動に不信感を抱いていましたが、軍事美談=爆弾(肉弾)三勇士(一章最初の絵参照)のことが発表されると、たちまち軍部支援にかわりました。

とにかく日本人は、そういった悲壮感のあるエピソードが大好きなのです。

そうした話題に簡単に同調する傾向にありました。

一方、国際連盟は中国の訴えを受けて、リットン調査団を派遣しますが、調査結果は「日本軍の行動は侵略である」とされました。

それで世界各国から、このことを非難されると、逆ギレして国際連盟を脱退し、あえて「世界の孤児」になりました。

しかし国際連盟を脱退してまででっちあげた「満洲国」が思いのほか、役に立たなかったのです。

そこで、一九三七年に「支那事変」を起こします。

資源豊かな中国の華北を占領して、満洲国並の植民地にしようとしたのです。

この戦争で日本軍は、首都南京で俘虜(ふりょ)を含め一般市民大虐殺事件を起します。

この二つの戦争をいずれも「事変」と呼んで「戦争」と呼ばなかったのは、戦争の場合は戦時国際法によって中立宣言をした国は、いずれの交戦国に対しても交易や借款(国家間の金融)をしてはならないことになっていたからです。

「これは戦争ではなく局地的紛争に関わっただけだ」として、日本も中国も他の国と交易や借款をしていました。

中国と実質的に戦争をしながら、日本は米英から石油、ゴム、くず鉄などの重要軍事資源を輸入していたのです。

この支那事変が始まった一年後、私の父は戦争のことを知りたいと民間人として単身、中国の華北へ出かけました。

ひと月ほど、あちこちを歩き回り、最後に残った旅費を北京の日本軍総司令部へよって献金しました。

ところが高級将校に呼ばれ、「戦争はこの後、建設戦になる。そうなると邦人もやってくるから、その人たちの案内人もかねて北京市内で看板店をやってはどうか」とすすめられ、その気になってしまったのです。

父はその年の暮れに小樽の店を弟子にゆずり、単身北京へ行ってしまいました。

残された私たち母子家族は、父の甥のすすめで昭和十四年春、雪の降らない湘南の平塚市に転居しました。

一方、大陸では、「満洲事変」とはちがい、中国軍は激しく抵抗しました。

日本軍は鉄道に沿うて都市を占領しました。

それにより戦線は拡大しましたが、それはあくまでも“点”の占領で、その周辺、前面・側面・背面地域は日本軍の影響を受けていませんでした。

日本軍は大兵団同士のぶつかり合いによる総決戦を望んでいましたが、中国側は遊撃戦(ゲリラ)による消耗戦を選択しました。

つまり日本軍の支配外の面が遊撃隊の活動地盤になったのです。日本軍は戦略的な見通しが立たず、ずるずると消耗戦に引きずり込まれました。

中国の背後には英国や米国がいて資源を中国に輸出していましたし、借款の契約もされていました。

このままでは日本軍はひたすら消耗を強いられて撤退せざるを得なくなります。

そこで日本軍は一九四一(昭和十六)年十二月八日、英・米を相手に「大東亜戦争」(「アジア・太平洋戦争」の日本側呼称)を始めたのです。

この大東亜戦争を始めた年の四月、それまでの「尋常小学校」が「国民学校」となり、私は国民学校初等科四年生になりました。

これまでの初等公教育(小学校教育)は、立身出世を含む富国強兵のための教育てしたが、国民学校はいわゆる国家総力戦体制のための皇国民錬成教育をする所になりました。

まず、学校で一番尊い場所は「奉安殿」(ほうあんでん)だと教えられました。

これは天皇皇后の写真や勅語謄本(教育勅語やその他の勅語の写し)などが格納してある小さな御殿ふうの建物で、正門のそばにあり、その前を通るときは、いったん立ち止まって、奉安殿に向かって最敬礼をするのがきまりでした。

意地の悪い教師が物かげに隠れて監視していて、最敬礼しなかったり、いいかげんな頭の下げ方をしていると、飛び出てきてやり直しをさせたり、なぐったりしました。

一年生の女の子が平手打ちを食わされて、吹っ飛ぶのを見たこともあります。

彼女はもしかしたらどうしてもおしっこがしたくて、最敬礼を省略したのかもしれません。

小さな女の子が吹っ飛ぶくらいになぐる非人間的な教師は、戦時下ではめずらしくなかったのです。

もともと教育勅語の元になったのは「軍人勅諭」(陸海軍人ニ賜ハリタル勅諭)でした。 |

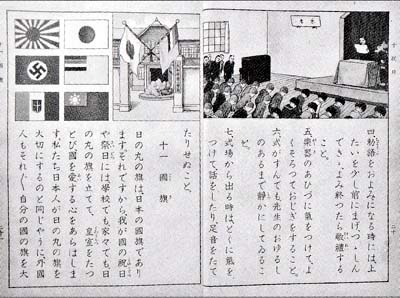

右=著者の通った学校の奉安殿(『港小学校百年誌』より)

左=最敬礼の仕方(「国民礼法初等科第六学年」より)

|

これは一八八二(明治十五)年、明治天皇が軍人に与えた訓戒で、忠節・礼儀・武勇・信義・質素を説き、軍人の天皇への忠誠を求め、軍人の精神教育の基礎とされ、軍人に暗記もさせていました。

これを兵隊たちに理解させるのが難しいという理由で、それならば頭が柔らかい幼少の頃からその精神をたたき込もうという目的で作られたのが教育勅語なのです。

元は軍人の精神教育のために作られたものですから、内容もそれに準じています。

教育勅語は、日清戦争の前、一八九〇(明治二三)年十月三十日に渙発(かんぱつ)されました。

日清戦争を前にして軍国化が強まる中で、富国強兵の一環として、兵隊を強くするための基本的な精神を盛り込み、これを子供たちに仕込んでおくことにしたのです。

この勅語制定に一番発言力が強くて影響があったのが、日本陸軍の生みの親とも言われた山縣有朋(やまがたありとも)でした。

山縣の頑迷さには伊藤博文、西園寺公望(さいおんじきんもと)も手を焼いたと言われています。

昭和初期に「国体明徴運動」が出てきてから、天皇の神格視や教育勅語の扱いも強化されました。

一九三五(昭和十)年、美濃部達吉(みのべたつきち)の「天皇機関説」に対して、立憲政友会・軍部・右翼諸団体が政治的主導権を握ろうとして、岡田首相に「国体明徴声明」を出させました。

この国体明徴運動は、天皇機関説が天皇を統治機構の一機関としていたのに対し、貴族院議員退役陸軍中将男爵菊池武夫が、「天皇が統治権の主体であり、日本は天皇の統治する国家である」と宣言して起した狂信的な運動です。

そもそも大正期半ばから昭和初期にかけて、天皇機関説は国家公認の憲法学説であり、昭和天皇もそれを受入れていたのです。

それが、国体明徴運動の中で天皇機関説は国体に反する学説として排撃されました。

さて、実際に教育勅語を子供たちが聞くのは、宮中で行われる四大節(元旦=四方拝、紀元節、天長節、明治節)の儀式に合わせて、各学校でも行われる儀式の場でした。

この式の進行についても国民学校令施行規則に定められていました。

とにかくその日はみんなよそ行きの一張羅を着て、登校します。

運動場で時間つぶしして遊んでいると、「気をつけ」ラッパが鳴り響きます。

子供たちは、どこにいても気をつけの姿勢で、式場の入口に注目します。

やがて校旗を先頭に、白い布にくるまれたご真影(天皇皇后の写真)を捧持(ほうじ)した教職員、続いて紫色の袱紗(ふくさ)をかけられた長方形の盆(袱紗の下には細長い箱に入った教育勅語が置かれている)、この列が式場へ入ると「休め」のラッパがなります。

子供たちは気を抜いて再び遊びはじめます。 |

勅語をおよみになる時には

(『国民礼法 初等科第三学年』より)

|

そのあと集合の合図で各教室に集合、そこから学級単位で式場である講堂に入ります。

そのとき一礼し、以後私語は一切禁止です。

式場はしーんと静まります、式の開始の宣言があり、一同最敬礼、正面講壇に飾られた天皇皇后の写真の覆いのカーテンが開けられます。

このとき背伸びしてのぞいたりしてはなりません。

一同最敬礼、「君が代」をうたいます。

次に校長が白手袋で、黒い大きな長方形の盆に乗っている細長い箱から教育勅語を取出し、それをひろげて厳かに「ちんおもうに……」と奉読するのを、子供たちは直立不動の姿勢で、上体をやや前傾にし頭を垂れて聞くのです。

ハイテンポで読んだら一分もかがらずに読み切れてしまうほどの量の文章ですが、これをゆっくり荘重に読むのが校長の勤めです。

校長に就任すると「教育勅語奉読の栞(しおり)」みたいなものを渡され、それには「○○の所では声を張って、出来るだけ荘重に」とか、「××のところでは一字一句区切って諭(さと)すように」とか、奉読の手引きが書かれていたそうです。

元旦や紀元節(二月十一日)などは寒い季節ですから、けっこうかぜをひいている子供がいて、勅語の終ったとたん、いっせいに鼻をすする音が式場に響いたものです。

勅語を聞いているときに鼻をすすったりしたら、後で大変なことになるからです。

あるとき、勅語奉読の最中に誰かがビー玉を落としました。

水を打ったようにシーンと静まりかえった式場に、「ゴロゴロゴロゴロ……」というビー玉のころがる音が響き渡ったとき、一瞬みんなストップモーションにかかったように凍りつきました。

誰一人笑いませんでした。みんな顔を引きつらせていました。

それは後でビー玉を落とした子供に加えられる体罰の恐ろしさを想像しただけで、身の毛もよだつ思いだったのです。

同じような状況で、一年生の女の子がおもらしをしたことがありました。

その水分がゆっくり流れてくるのが、まるで「津波」のように恐ろしかったのも覚えています。

あの子はどんなひどい体罰を受けたことでしょうか。

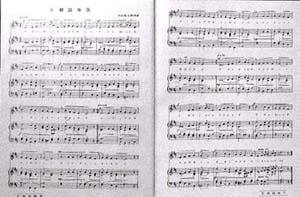

勅語を聞き終った後、「勅語奉答」歌をうたいます。

あやに畏(かしこ)き天皇(すめらぎ)の あやに尊き天皇の

あやに尊く畏くも 下(くだ)し賜(たま)へり 大勅語(おおみこと)

是(これ)ぞめでたき日(ひ)の本(もと)の 国の教の基(もとい)なる

是ぞめでたき日の本の 人の教の繿(かがみ)なる

あやに畏き天皇の勅語(みこと)のままに勤(おそし)みて

あやに畏き天皇の 大御心(おおみごころ)に 答えまつらん |

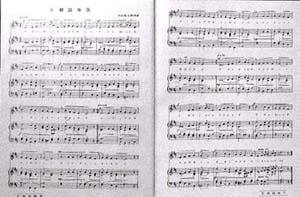

これは勝安芳(かつやすよし)作詞、小山忤之助作曲ですが、低学年のころは同じようなメロディーの繰返しで「勅語(みこと)のままにいそしみて」は、日本武尊(やまとたけるのみこと)の体に味噌が染みたのか? とミステリアスな場面を想像したりしたものです。 |

『中等教育 女子新音楽』「勅語奉答」

〔大和田愛羅編 上巻 盛林堂 昭和13年3月25日〕

|

そういえば低学年のころに、教育勅語の「夫婦相和シ」が「夫婦はイワシ」に聞こえ、「お父さんはイワシかもしれないけど、お母さんはマグロじゃないかな」と不思議に思ったりしかものです。

それが終わると、校長が教育勅語に萃づいて「聖旨ノ在ル所ヲ誇告ス」る長い長い訳のわがらぬ講話をします。それが終ったら、その祝日の唱歌を斉唱します。

四大節について四つの式歌がありました。

つまり各式のテーマソングのようなものですが、ここでは、教育勅語を渙発した明治天皇の生誕を祝う「明治節」の式歌を引用しておきます。

一、亜細亜(あじあ)の東日出づる処 聖(ひじり)の君の現(あらわ)れまして

古き天地とざせる霧を 大御光(おおみひかり)に隈なくはらい

教あまねく道明(みちあき)らけく 治めたまえる御代尊(みよとうと)

二、恵(めぐみ)の波は八洲(やしま)に餘り 御稜威(みいつ)の風は海原越えて

神の依(よ)させる御業(みわざ)を弘め 民の栄行(さかゆ)く力を展ばし

外(と)つ国々の史(ふみ)にも著(しる)く 留めたまえる御名畏(みなかしこ)

三、秋の空すみ菊の香高さ今日のよき日を皆ことほぎて

定めましける御憲(みのり)を崇(あが)め 諭(さと)しましける詔勅(みこと)を守り

代々木の森の代々長(とこし)えに 仰ぎまつらん大帝(おおみかど) |

読んでおわかりかと思いますが、明治天皇が幕藩体制を廃して近代化したこと、日清日露の戦いに勝って、朝鮮を併合したこと、憲法を発布し、教育勅語を渙発したことなど称えている歌なのです。

これが終ると最敬礼で、天皇皇后の写真に覆いのカーテンが引かれます。

以上で儀式は終りますが、各教室へ戻ってから、お小言頂戴の時間があって、やっと解放されます。

私は国民学校初等科を修了すると中学へ入りました。当時中学は義務教育ではなく、希望者は入学考査を受けて進学しました。

私が中学へ入学したのは、敗戦の前年の一九四四(昭和十九)年四月のことでした。

中学に入ると「教練」という軍事訓練の授業がありました。そこで「軍人勅諭」や「戦陣訓」の講話も聞かされました。

軍人勅諭の二番目が「一 軍人は礼儀を正しくすべし」で、それだけならどうということもないのですが、その解説に「上官の命を承ること実は直ちに朕(天皇)が命を承る義なりと心得よ」というのがありました。

つまり上官の命令は絶対で、「上官の命令は天皇の命令であると心得よ」というわけです。

ですから仮に上官が間違った命令を出したとしても、天皇の命令だから従わなければなりません。

そのとき、教官の陸軍将校は「上官がカラスが白いといったら、陛下がカラスが白いと仰られたのと同じであるから、カラスは白い! 白いのである!」と説明しました。

同級生の何人かがそれを聞いてクスッと笑いました。

それが見つかって並べられ、鞘に入ったままのサーペルでなぐられました。

そのあとサーベルが鞘ごと曲がってしまい、サーベルを拔こうとした教官は慌てていましたが、私たちはクスリともせず黙って見守りました。

また、教官が銃剣術の基本動作「直突に前進!」と号令をかけたまま、電話の呼び出しがかかって事務所へ飛んでいってしまったので、私たちは校庭の端の生け垣を越え、よその耕作址を「エイッ、エイッ」と「直突に前進」で踏み荒らしていきました。

やがて私たちはメガホンの命令で呼び戻され、二列横隊に整列、前列回れ右で相互びんたを命じられましたが、お互いにやにやしながら、いいかげんな相互びんたで終りました。

たしかにカラスが白いだけなら笑い話ですが、現実は、多くの若者が死ぬとわかっている特攻作戦に、天皇の命令で参加させられて命を落としたのです。

軍隊では「バカな上官、敵よりこわい」ということわざがありました。

だからといって「バカな天皇、敵よりこわい」などと言ったら、どえらいことになったでしょう。

それはともかくとして、生命の危険に瀕する戦場での上官の命令は重大な責任を伴うものでした。

そして部下の恐ろしい警句もありました。「弾は前から来るとばかり限らないヨ」というのです。

3 教科書にみる教育勅語 top

それでは具体的に教育勅語がどう教えられていたのか、教科書を見ていきましょう。

『初等科修身四』(六年生で習う)の冒頭には、「教育に関する勅語」が全文載っていて、教育勅語の内容を三つに分けて具体的に教えます。

どのように教えていたかを見てみましょう。

一 大御心(おおみごころ)の奉体(ほうたい)

明治二十三年十月三十日、明治天皇は、皇国臣民の守らなければならない道の大本をおしめしになるため、教育に関する勅語をたまわりました。

勅語のはじめには、

朕惟フニ〜存ス(省略、教育勅語の初めからAまで参照)

と仰せられてあります。 |

|

教育ニ関スル勅語(『初等科修身三』より)

|

ここにはわが皇室の御祖先のかたがたが、国をおはじめになるにあたって、皇祖の神勅(しんちょく)を奉体(ほうたい)され、規模まことに広大で、いつまでも動かないようになされたこと、更に御徳(おんとく)をお積みになり、臣民をおいつしみになったことをおのべになっています。く

また、皇国の臣民も忠と孝との大道を守り、すべてのものが心をあわせて、御代御代(みよみよ)の天皇におつかえ申しあげて来たことをおしめしになっています。

こうして、まずわが国がらのうるわしいところを明らかにし、教育のもとずかなければならない点をおさとしあそばされたのであります。

勅語には次に、

爾(なんじ)臣民〜足ラン(以下省略、教育勅語のA〜Bまで参照)

と、のたまわせられました。 |

私たち臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よく暮し、夫婦たがいにむつまじくしなければなりません。

友だちには信義を以てまじわり、つねに自分をひきしめて気ままでなく、しかもひろく世間の人になさけをかけることが大切であります。

また、学問をおさめ業務を習って、知識才能を進め、徳あるりっぱな人となり、進んで公共のためをばかり、世間に役だつ仕事をしなければなりません。

つねに国の定めを重んじて、法令をよく守ることが大切であります。

いったん国に事ある場合には、勇気をふるいおこして、命をささげ、君国のためにつくさなければなりません。

このようにして、あまつひつぎの大みわざをお助け申しあげるのが、私たち臣民のつとめであるとの仰せであります。

しかも、かような行いをなしとげることは、天皇陛下の忠良な臣民であるばかりでなく、私たちの先祖がのこした美風をあらわすものであるとの、ありかたいお言葉であるのです。

勅語には最後に、

斯(こ)ノ道ハ〜庶幾(こいねが)フ(以下省略、教育勅語のB〜Cまで参照)

と、おいい聞かせになっております。 |

上にしめされた皇国の道は、明治天皇が改めておきめになったものではなく、実に皇祖皇宗のおのこしになったみおしえであって、皇祖皇宗の御子孫も臣民も、ともに守らなければならない道としておしめしになったのであります。

更に、この道は昔も今も変りなく、国の内外を問わずどこにでも行われるものであることをおさとしになっております。

天皇は、御みすがら臣民と一緒にこの道をお守りになり、御実行になって、みなその徳を一つにしようとの仰せであります。

まことにおそれ多いきわみと申さなければなりません。

私たちは、日夜この勅語を奉体して、大御心にそいたてまつるようにつとめなければなりません。

教育勅語は、『初等科修身三』、『初等科修身二』の冒頭にも掲げられています。

三と二では、子供の理解度を考え、勅語の精神をかみくだいて教えています。

たとえば『初等科修身三』「一 大日本」では、このように説明しています。

一 大日本

わが大日本は万世一系(ばんせいいっけい)の天皇のお治めになる国であります。

御代御代(みよみよ)の天皇は、臣民を子のようにおいつくしみになり、臣民はまた先祖このかた心をあわせて、天皇を大御親(おおみおや)と仰ぎたてまつり、忠孝一本の大道をよく守って、生生(せいせい)発展して来ました。

これが大日本の世界に類のないところであります。

皇祖天照大神は、御孫瑣瑣杵尊(にぎにぎのみこと)に天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅をお授けになりました。

大日本は、天照大神の御子様がお治めになり、天皇の御位は天地とともに、きわまりなくおさかえになるということが、この神勅にしめされているのであります。

神武(じんむ)天皇が、始めて天皇の御位におつきになってから、今年まで二千六百年余りの長きをかぞえます。 |

右=『初等科修身三』表紙

左=大日本(『初等科修身三』より

|

この間に、国威はかがやき、文化は進み、産業はさかんになって、わが大日本の地位はいよいよ高まりました。

御稜威(みいつ)のもと、世界の人々がみんな一家のようにしたしみあい、しあわせに暮すようにというのが、わが国の定めてあり、めざすところであります。

昭和の大御代となって、今や、大陸から南方へかけて東亜の民族や国々は、わが大日本を中心として一体となり、またひろく世界の人々もようやく目ざめて、わが国のめざすところにならおうとしています。

私たちは、このようなありかたい国に生まれたことをよく考えて、皇国の臣民として、はずかしくないよう、日々のおこないを立派にして行くことが大切です。

私たちは、一生けんめいになって、大日本をますますさかんにしなければならないのであります。

『初等科修身二』では、「一 春から夏へ」で始まり、「二 君が代」、「三 靖国神社」と分けて、かみくだいて教えています。

一 春から夏へ

四月三日の神武天皇祭には、そろそろさくらの花が咲きます。この日は、神武天皇がおかくれになった日で、宮中では、お祭があります。

さくらの花も散って、春風に若葉がそよぐころ、私たちは、四月二十九日の天長節(てんちょうせつ)を迎えます。

この日、 国民は、こぞって、天皇陛下の御代万歳をことほぎたてまつります。

八十八夜の過ぎるころから、農家では、仕事がだんだんいそがしくなって来ます。

苗代(なわしろ)をこしらえたり、かいこを飼ったり、麦の取入れをしたり、田植をしたり、田の草を取ったり、害虫をのぞいたり、次から次へと仕事がつづきます。

暑い日ざしのもとで、汗を流して働きます。

祝日には、宮中で、おいわいの御儀式がおこなわれます。私たちの学校でも、式があげられます。

祭日には宮中で、いろいろのお祭があります。

宮中には賢所(かしこどころ)、皇霊殿(こうれうでん)、神殿と申す三つの御殿があって、天皇陛下が、したしくお祭をなざるのであります。

祭日には学校の授業はありません。しかし、私たちは、その日つつしみの心をもって、過さなければなりません。 |

一 春から夏へ

(『初等科終身二』より)

|

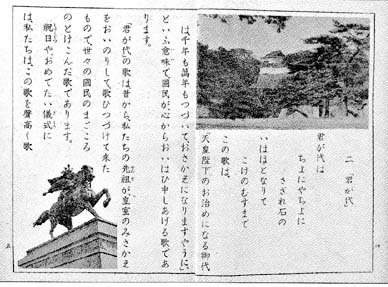

二 君が代

君が代は ちよにやちよに さざれ石の

いわおとなりで こけのむすまで |

この歌は、「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も万年もつづいて、おさかえになりますように。」という意味で、国民が心からおいわい申しあげる歌であります。

「君が代」の歌は、昔から、私たちの先祖が、皇室のみさかえをおいのりして、歌いつづけて来たもので、世々の国民のまごころのとけこんだ歌であります。

祝日やおめでたい儀式には、私たちは、この歌を声高く歌います。しせいをきちんと正しくして、おごそかに歌うと、身も心もひきしまるような気持になります。

戦地で、兵隊さんたちが、はるかに日本へ向かって声をそろえて、「君が代」を歌う時には、思わず、涙が日にやけたほほをぬらすということです。 |

二 君が代(『初等科修身二』

|

また外国で、「君が代」の歌が奏されることがあります。

その時ぐらい、外国に行っている日本人が、日本国民としてのほこりとかぎりない喜びとを感しることはないといいます。

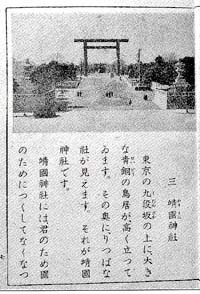

三 靖国神社

東京の九段坂の上に、大きな青銅の鳥居が、高く立っています。その奥に、立派な社(やしろ)が見えます。

それが靖国神社です。

靖国神社には、君のため国のためにつくしてなくなった、たくさんの忠義の人々が、おまつりしてあります。

毎年春四月三十日と、秋十月二十三日には例大祭があって、勅使が立ちます。

また、忠義をつくしでなくなった人々を、あらたにおまつりする時には、臨時大祭がおこなわれます。

その時には、天皇陛下が行幸(ぎょうけい)になり、皇后陛下が行啓(ぎょうこう)になります。

お祭の日には、陸海軍人はいうまでもなく、参拝者が引きもきらず、あの広い境内が、すきまのないまでになります。

君のため国のためにつくしてなくなった人々が、こうして神社にまつられ、そのおまつりがおこなわれるのは、天皇陛下のおぼしめしによるものであります。

私たちの郷土にも、護国神社があって、戦死した人々がまつられています。

私たちは、天皇陛下の御恵みのほどをありかたく思うとともに、ここにまつられている人々の忠義にならっで、君のため国のためにつくさなければなりません。

『初等科修身一』では、「一 み国のはじめ」から始まって、「三 日本の子供」へと勅語の精神を上手に結びつけています。 |

三 靖国神社

(『初等科修身二』より)

|

一 み国のはじめ

遠い大昔のこと、いざなぎのみこと、いざなみのみことという、お二方の神様がいらつしやいました。

このお二方が、天の浮橋にお立ちになって、天のぬぼこというほこをおろして、海の水をかきまわしながら、おあげになりました。

すると、ほこの先から、海の水のしずくがしたたリ落ちて、一つの島となりました。

お二方は、この島におくだりになって、ごてんをお作りになりました。

そうして、次々と、たくさんの島をお生みになりました。

日本の国は、こうして、できあかって行きました。

国ができあがると、今度は、たくさんの神様をお生みになりました。

天照大神(あまてらすおおみかみ)が、お生まれになりました。

いざなぎのみことは、たいそうお喜びになって、かけていらっしゃった御首かざりを、おさずけになりました。

天照大神は、日神(ひのかみ)とも申しあげ、天皇陛下の御先祖にあたらせられる、御徳の高い神様であります。

伊勢の内宮は、この天照大神を、おまつリ申しあげたお宮であります。 |

一 み国のはじめ

(『初等抖修身一』より)

|

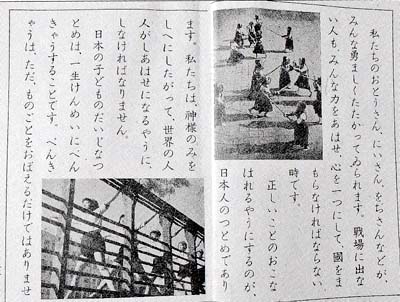

三 日本の子供

世界に、国はたくさんありますが、神様の御ちすじをおうけになった天皇陛下が、おおさめになり、かぎりなくさかえて行く国は、日本のほかにありません。いま日本は、遠い昔、神様が国をおはじめになった時の大きなみ心にしたがって、世界の人々を正しくみちびこうとしています。

私たちのおとうさん、にいさん、おじさんなどが、みんな勇ましくたたかっであられます。戦場に出ない人も、みんな力をあわせ、心を一つにして、国をまもらなければならない時です。

正しいことのおこなわれるようにするのが、日本人のつとめであります。

私たちは、神様のみおしえにしたがって、世界の人々がしあわ世になるように、しなければなりません。

日本の子供のだいじなつとめは、一生けんめいに勉強することです。勉強は、ただ、ものごとを覚えるだけではありません。 |

三 日本の子ども(『初等科修身一』より)

|

心を正しくし、美しくし、よく考え、よく工夫し、体を強くきたえることが、みんな勉強です。

私たちは、日本のようにすぐれた国に生まれたことをよくわきまえて、心を立派にみがかなければなりません。

そうして、体をじようぶにし、強いたくましい日本国民になって、お国のために働くことができるように、しっかリ勉強することが大切です。

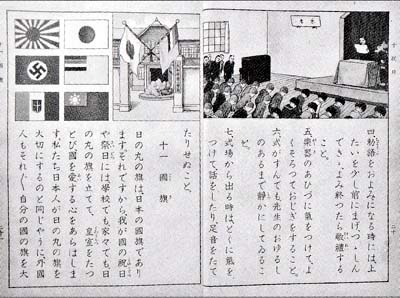

『ヨイコドモ下』は二年生用の教科書です。

ここでは「二 サイケイレイ」の仕方、「十七 天皇陛下」、「十九 日本ノ国」など、詩のような形式もはさみ、低学年の子供にわかりやすく教えています。

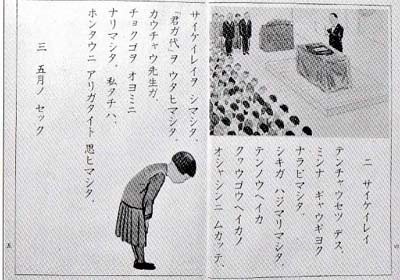

二 サイケイレイ

テンチョウセツ デス。

ミンナ ギョウギヨク ナラビマシタ。

シキガ ハジマリマシタ。

テンノウヘイカ コウゴウヘイカノ

オシャシンニ ムカッテ、

サイケイレイヲ シマシタ。

「君が代」ヲ ウタイマシタ。

コウチョウ先生が、チョクゴヲ オヨミニ ナリマシタ。

私タチハ、ホントウニ アリガタイト 思イマシタ。

(太字著者) |

サイケイレイ(『ヨイコドモ下』より)

|

十七 天皇陛下

天皇陛下八、宮城ニ オイデニ ナリマス。

宮城ノ 松ノ ミドリハ、イツ ナガメテモ カワリマセン。

天皇陛下ノ オオサメニナル ワガ 日本ハ、

世界中デ 一番リッパナ 国デス。

天皇陛下ヲ イタダイテ イル日本国民八、ホントウニ シアワ

セデス。

私タチノ ソセンハ、ダイダイノ 天皇ニ チュウギヲ ツクシマシタ。

私タチモ、ミンナ天皇陛下ニ チュウギヲ ツクサナケ

レバナリマセン。 |

一七 天皇陛下(『ヨイコドモ下』より)

|

十九 日本ノ国

明ルイ タノシイ 春ガ 来マシタ。

日本ハ 春夏秋冬ノ ナガメノ 美シイ 国デス。

山ヤ 川ヤ 海ノ キレイナ 国デス。

コノ ヨイ 国ニ、私タチハ 生マレマシタ。

オトウサンモ、オカアサンモ、コノ国ニ オ生マレニ ナリマシタ。

オジイサンモ、オバアサンモ、コノ 国ニ オ生マレニ ナリマシタ。

日本ヨイ 国、キヨイ 国。

世界ニ ーツノ神ノ 国。

日本 ヨイ 国、強イ 国、

世界ニ カガヤクエライ 国。 |

二十 日本ノ国(『ヨイコドモ下』より)

|

最後に『ヨイコドモ上』で一年生の教科書を見ます。最初は文字がなく、絵が続きます。

金太郎や、友だちと仲よく傘をさす子、カエルで暴飲暴食の注意をし、いよいよ言葉が入ってきます。

ツヨイ コ ハ、ナキマセン。

イタクテモ ガマンシマス。

ツヨイ コ ハ、コワガリマセン。

クライ トコロ デモ ヘイキ デス。

ツヨイ コ ハ、イジワルヲ シマセン。

トモダチニ シンセツ デス。

その後、「私の家族」と続き、「ヨソノオバサン」が来た時の礼儀などの後に、突如こんな頁が現れます。

テキノ タマガ 雨ノヨウニ トンデ 来ル 中ヲ、

日本グンハ、イキオイヨク ススミマシタ。

テキノ シロニ、日ノマルノ ハタガ タカク ヒルガエリ、

「バンザイ、バンザイ、バンザイ」

勇マシイ コエガ ヒビキワタリ マシタ。 |

ツヨイコハ、ナギマセン(『ヨイコドモ上』より)

|

この部分は、それまで、「木口小平(きぐちこへい)は死んでも口からラッパを離しませんでした」という日清戦争美談がありましたが、もう、一人の勇敢な兵士ではなく、集団で戦う総力戦時代であるということで差し替えられたのです。

4 教育勅語の精神とは top

今見てきたように、教科書では教育勅語の精神を子供の理解度によってかみくだき教えていますが、教育勅語を考える時避けて通れないのが戦前の「国体原理主義」です。

今日では「国体」と言えば、国民体育大会のことですが、一般的には、君主制とか共和制といった国の政体を指す言葉です。 ただし戦前の日本で「国体」という言葉はもっと特別に重い意味を持たされていました。

この「国体」という語がもたらされたのは、他でもない「教育勅語」によってでした。

「国体」というのは「臣民が心を一つにして、天皇に忠義をつくし、親に孝行することで美しい歴史を作ってきた国の姿」ということです。

| 朕惟(ちんおも)フニ我力皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力国体(こくたい)ノ精華ニシチ教育ノ淵源(えんげん)亦実ニ此ニ存ス(太字筆者) |

さきにのべましたように、一九三五(昭和十)年、国体原理主義者の右翼と在郷軍人会が一体となって、憲法学者美濃部達吉の「天皇機関説」を排撃して、国体を明らかにするという「国体明徴運動」を起しました。それ以来、天皇の神格視(神様扱いすること)を、文部省が主導で学校教育の現場に浸透させました。 |

『国体の本義』

(文部省、一九三七年)

|

その一方で文部省は、一九三七(昭和十二)年七月の日中戦争開始の直前、『国体の本義』という一五六頁の小冊子を作り、全国にばらまきました。

これには『日本書紀』を底本にした「国生み」の神話から説き起こし天照大神に至り国体が確立したと書いてあります。

天照大神は万物を育てる神で、高天原(たかまがはら)から自分の孫を「豊葦原(とよあしはら)の千五百秋(ちいはあき)の瑞穂(みずほ)の国(日本)」の天子としてお降しになり、そのとき授けたのが神勅(しんちょく)と言われるものです。

豊葦原(とよあしはら)の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂(みずほ)の国は、是(こ)れ吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり、宜(よろ)しく爾皇孫(いましすくめみま)就(ゆ)きて治(しら)せ。

行矣(さきくませ)寶祚(あまつひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、當(まさ)に天壌(あめつち)と窮(きわま)りなかリベし。

と仰せられてある。

即ちここに儼然(げんぜん)たる君臣の大義が昭示せられて、我が国体は確立し、すべしろしめす(すべてをおさめる)大神たる天照大神の御子孫が、この瑞穂の国に君臨し給い、その御位の隆えまさんこと天壌と共に窮(きわま)りないのである。

而(しか)してこの肇国(ちょうこく)の大義は、皇孫の降臨によって万古不易(ばんこふえき)の(永久に変わらない)豊葦原の瑞穂の国(日本)に実現せられるのである。 |

「日本の国は自分(天照大神)の子孫が君主になる国であるから、お前が行って治めなさい。

天皇の位は天地とともに限り無くさかえるであろう」ということで、神勅によって国体が確立され、これにより君臣の大義が定められ、国の政治の根本が確立したというのです。

「君臣の大義」とは、君(天皇)は絶対で臣下はひたすら天皇に忠義をつくすことです。

「天皇に忠義をつくす」というのは「天皇の命令、天皇の定めたことに絶対に逆らわない」ということです。

「天皇は神」ですから、天皇に対する意識も、およそ今の一般の人たちの意識とは異質なものでした。

つまりは、天皇の神格視を文部省が『国体の本義』を出して主導し、「教育勅語」の精神を盛りこんだ教科書で、学校教育の現場に浸透させたというわけです。

top

****************************************

|