|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録1 付録2

九章 戦後から現代へ

1 敗戦後の混乱

占領軍の進駐/混乱する世相/食料難と学校給食/

住宅難/天皇の巡幸

2 デモクラシーと経済復興

政治民主化への動き/六・三・三・四制の出発/

たちなおる産業/みなと新潟の再生と拡大

3 高度成長期をむかえて

新潟大火/新産業都市への道/あいつぐ自然災害/

消えゆく“水の都”/昭和の分水工事/すすむ環境破壊/

近代化された交通体系/レジャー文化の隆盛

4 住みよい街をめざして |

1 敗戦後の混乱 top

占領軍の進駐

日本が総力をあげて戦った太平洋戦争も、連合国側の物量作戦には到底勝てず、一九四五(昭和二〇)年八月一五日、敗戦の日をむかえることとなった。

九月一〇日、早くも連合軍当局は、神奈川県厚木飛行場所属の部隊の一部を新潟県下へ進駐させるむねの発表をした。

間髪を入れず、一八日にはベンデックスェン中佐ら一七名の視察団が来県、兵舎・通路などを検分した。

県内各地には、にわかに英語の標示板がかかげられた。

ジープ二台に分乗した視察団は、その“Time First”(仕事第一)のスピーディな行動で市民を驚嘆させた。ペンデックスエンは、「新潟はキレイな町だ。日本食は非常にうまい。進駐軍は記念日やその他の買物のために自由外出するだろうが、一般民家への立入りは禁止する。

婦女子に対する問題について、非常に注意しているし、進駐に際し確たる命令があると思うから、女の人は恐れる必要はないだろう」などと語った。

二四日になると、米第二七師団付属部隊二六五四名が市内の新潟飛行場ほか六か所に進駐してきた。

進駐軍師団の司令部は市公会堂に、師団情報部は東仲通の新潟県農業会庁舎におかれ、将校宿舎として万代橋・新潟両ホテルと旭町の新津氏邸など民間の建造物、兵士用に白山国民学校(現、白山小学校)と被服廠桃山寮・新潟鉄工工員寮、憲兵用に満蒙開拓館がそれぞれ接収された。

占領から一か月、米軍機関紙『スターズ・アンド・ストライプス』には新潟市を風刺した漫画がのった。

アメリカ兵の人格のためか、それとも彼らの持っているチョコレートのためか、とにかくアメリカ兵は日本の子供たちに人気があるというのである。 一〇月三一日付の『新潟日報』には、米兵の見た新潟の印象を次のようにまとめている。 |

米軍進駐 新潟市への進駐を報ずる1945

(昭和20)年9月18日付の「新潟日報」。

|

新潟の町の印象は“混雑”の一言に尽きる。

道路はドライブ・ウェイのないのはやむを得ないとしても、凹凸がひどく、予想していた以上に悪い。

殊に塵箱や商品等が路上に放置してあるので町を歩くと妙なにおいがしてたまらない。

通行人は平気で車道を歩き、万代橋では殊にひどい。

また道で立小便したり子供に大便をさせたり実際不衛生きわまる。

個々の家庭についていえば先ず庭を持たぬ木造家屋がぎっしり立ち並んでいて、いかにも生活が窮屈そうだ。

しかしその狭い家屋も内部は割に整頓されているが、便所や台所等はもっと衛生的に科学的に改良する必要があると思う。 |

心配された婦女子の被害をはじめ進駐軍の犯罪は、予想外に少なかった。

新潟の軍政は、その後、一九四九(昭和二四)年一一月三〇日、新潟民事部の閉鎖をもって終りをつげた。

その間、初代オッカナー少佐から五代ハックスまで部長の交替をみたが、敗戦の混乱から立ちあがろうとする県民を指導し、民主化への歩みに大きく貢献した。

総司令部では、戦争で図書を失なった国民に読書の機会を与え、あわせてデモクラシー思想を浸透させるために、CIE図書館を全国二二か所に設置したが、新潟にも医学町の元海軍人事部(現在は公園)を改築して開設した。

市民の反響は大きく、利用者が殺到し、サークル活動もここを拠点に育成された。

館長は初代のヘレン・ウッドから四代メントまで、初期は女性が続いた。

メントは在任五年におよび、その間に図書館の改造、庭園の芝張りなど施設の整備につとめる一方、映写会・講演会の開催や高校生のペンパールズクラブの育成に力を注いだ。

244()

一九五一(昭和二六)年の講和条約以後は国務省の管轄となり、ACC図書館と改称された。

CIE、ACCを通じ、日本の文化欠乏時代に人々の文化的土壌を肥やした意義は大きく、日米親善にも多大の貢献をした。

メントは帰国後、一九五四(昭和二九)年、デトロイトの自宅に新潟滞在中に収集した扇子・キモノ・漆器・サケのびんなど一〇〇〇点を陳列、一般に公開した。

連日大盛況で、一世、二世も感激の面持ちで見学したという。

混乱する世相

敗戦による人々の精神的ショック、失業者の増加、食料の不足、復員・引揚者の受入れによる人口の増加などの世情を背景に、犯罪が著しく増加した。

殺人・強盗などの凶悪犯に加わえて、ヤミ米ブローカーなどの経済犯、青少年犯罪などが生じた。

また戦争中、内地の労力不足を補うべく強制労働に従事させられた朝鮮人たちは、戦後になってその不満を不穏な行動にあらわした。

いわゆる新潟日報襲撃事件はその一例で、日報と読売が一九四六(昭和二一)年九月三二日、坂町(現、岩船郡荒川町)で生じた、朝鮮人三〇名のヤミ米買出部隊を警官が取締ったところ、反撃に出て乱闘となり、MPが出て検挙したという「坂町事件」を報じたところ、二九日、朝鮮人の代表一〇名が新潟日報社をおとずれ、事実と相違した報道であるとして社内各室の器物を損壊した事件が生じた。

四七(昭和二二)年、新潟地方裁判所での有罪判決で幕となったが、この時期のささくれ立った世相を反映した事件であった。

敗戦の結果、生産指数(一八三四〜三六=一〇〇)は、一九四三(昭和一八)年の一六〇・一から、一九四五(昭和二〇)年に六〇・一、翌四六(昭和二一)年には三〇・七と激減した。

一方、日銀券の発行高は、開戦時の五九億円から敗戦時には三〇二億円と五倍にはねあがり、四六(昭和二一)年二月には六一八億円と旧円発行高の最高士記録し、インフレの進行け恐怖の念をもって迎えられた。

新潟のヤミ米価格は、一九四五(昭和二〇)年八月の一升(一・五キログラム)一五円から、同年一二月には二五円、四七(昭和三一)年一二月には一二〇円、四八(昭和二三)年六月には一八〇円にまで上昇した。

このインフレで、市民は食料買出しに農村へ出かけても、刻々と価格の下落する貨幣よりも衣服を所望される場合が多く、物々交換が復活し、いわゆる「タケノコ生活」が開始された。

ある会社員の妻は、「先ず食べるために娘時代、嫁人り当時の衣類を一枚ずつ売りはなしているが、いつまでこんな状態が続くのか、思えば眼前は真っ暗です」と生活の不安を訴えている(一九四五年一一月七日付『新潟日報』)。

物々交換は、一九四八(昭和二三)年頃まで貨幣経済と並行して行なわれたが、物々交換の媒介者としてのヤミ屋・かつぎ屋は、しだいに露店業者に転換し、彼らが集まって一〇月頃にはヤミ市場が本町通や沼垂などに登場した。

警察の取締りが強化されても、所を変え形を変えて存続し、排除が容易ではなかったが、経済が安定すると自然消滅していった。

経済危機に対処するため、政府が預金封鎖、新円の発行などの手を打ったことで、インフレの破局化は一応回避されたものの、大衆生活を大きく圧迫することとなり、再び通貨の増大をみるにいたった。

146()

電力は、戦争直後は軍需生産の停止で一時的に過剰となったが、燃料難による電熱器の普及、硫安・製塩・紡績生産の活発化によって、一九四七(昭和二二)年に入ると、電力危機の様相を呈してきた。

また東北配電新潟支社(現、東北電力)は、一〇月から毎日時間停電を実施した。

食糧難と学校給食

敗戦による国土の縮小、孤立経済、復員・引揚げによる人口増加という状況下で、食料問題は深刻化していった。

終戦後、一九四六(昭和二一)年一〇月までの主食の配給量は、一般成年で一日二合一勺(二九七グラム)と、わずか一食に茶わん一杯分である上、主食代用のジャガイモ・サッマイモ・大豆・豆かすなどの配給があれば、その分だけ米の配給が減らされた。

しかもそれすら遅配・欠配がちであった。

市では、四六年六月二七日から一週間二日の欠配を開始し、市長井上英らの周辺農家への懇請でしばらく餓死を免がれたが、七月に再度欠配、八月に県下五市長・市会代表の上京陳情、新潟軍政部への窮状具申によって食料の再放出を受け、九月より新米の配給があり、一〇月にはサツマイモが出まわってようやく息をつくことができた。

しかしながら、主食の配給事情が好転したのは、四八(昭和二三)年一一月のことで、以後、二合七勺(三八三グラム)と、国民の要求した三合配給にやっと近づいた。

食料危機に対応して隠匿米の摘発も強化され、県下の主要肥料工場や料理飲食店街・ヤミ市場や列車内の取締りも徹底的に行なわれた。

食料難は当然子供たちの健康維持にも暗影を投げた。

一九四六(昭和二一)年一二月一一日、政府は、「学校給食実施の普及奨励について」という通達を出し、市でも四七(昭和二二)年一月に入って、進駐軍の厚意で、旧陸軍の未処分食料(アサリ、サケ、マスの缶詰類)が無償配給されたのを皮切りに、この年から各校で順次給食を開始した。

当初は、一人あたり味噌二〇グラム、油三九グラム、イモ類五○グラム、野菜五○グラム、肉類五〇グラム、塩二グラム等、計蛋白質一五グラム、一五〇カロリーを計画したが、そのとおりにはならなかった。

進駐軍放出輸入物資のパインジュース・干しぶどう・干しりんご・干しにしん・干しじゃがいも・干しキャベツなどに肉缶詰が供せられ、一九四八(昭和二三)年九月には、ララ(アジア救済連盟)から小麦粉・ウドンが、のちに肉缶詰・ジャム・豆類等も贈られ、政府の砂糖などの配給もあって給食は充実し、子供たちの体位も少しずつ向上しはじめ、食事マナーも身についていった。

さらに五一(昭和二六)年二月になって待望の完全給食が実施された。

住宅難

敗戦後の住宅難は、とりわけ引揚者・戦災者にとって深刻だった。

臨海荘、同胞援護会アパートや共同アパート、さらに余俗住宅の開放分に入ることのできたものはよい方で、大部分は自力で鏡橋一帯のマーケット住宅に入ったり、県庁裏の蔵所堀岸にバラックを建てて雨露をしのぐとか、親類をたよって六畳一間に二〜三世帯も同居して、不自由な生活をつづけざるをえなかった。

食料・衣料ともに年をおってわずかずつではあるが好転していったのにひきかえ、住宅問題はその後も依然きびしかった。

悪質ブローカーの暗躍、家主側による建造物破壊や器物毀棄の告訴、立退き期限付き契約書への署名をタテにとっての借家人の追出しなど、借家をめぐる紛争があいついだ。一九五〇(昭和二五)年までに官公営住宅の建設も七〇〇世帯分すすめられたが、到底需要に追いつけるものではなかった。

248()

同年には、全市四万五〇〇〇世帯のうち、自家住まいは三八パーセントで一世帯二四畳、借家住まい四一パーセントで一世帯二〇畳、間借り二〇・七パーセントで一世帯一四畳であるのに対し、同居は〇・六パーセントではあるものの、一世帯あたり四・一畳で六畳の間に三〜四人寝ているという有様であった。

こうした住宅難のなか、一九五一(昭和二六)年には川岸町に県営鉄筋四階建てアパート(二四戸建で二棟)が完成した。

これらはのちの新潟地震で倒壊したり傾斜したりして話題をまいた。

また、関屋本村にも鉄筋四階建ての国家公務員住宅が完成、市内における近代アパートの先駆となった。

天皇の巡幸

「戦のわざわひうけし国民をおもふ心にいでたちて来ぬ」。天皇は一九四七(昭和二二)年一〇月八日、初めて新潟へ行幸された。

秋晴れの空に花火がこだまするうち、新潟駅(現、NHK付近)に着かれた天皇は、沿道を埋めた市民の歓呼の嵐をくぐって奉迎場、市営グランドに到着、戦災者・遺家族らにいたわりの言葉をかけられた。

知事公舎に一泊されたのち、新潟医大(現、新潟大医学部)、県水産業会鮮魚集荷所、新潟港、帝石圧縮ガス充填所、新潟交通内の天然ガス噴出状況、亀田郷栗ノ木排水機場(現、竹尾揚水場)などを視察されて、新津へ向かわれた。

さきに人間宣言をされ、背広にソフトの平服姿での天皇の旅は、戦いにより荒廃した国土の再建にいそしむ国民を激励しようとしたものであった。

2 デモクラシーと経済復興 top

政治民主化への動き

一九四五(昭和二〇)年一〇月一一日、マッカーサーは、婦人の解放、労働組合の助長、教育の自由主義化、専制政治からの解放、経済の民主化の五項目の指令を出した。

これに基づいて民主的諸改革が矢つぎばやに実施された。

四六(昭和二一)年一月四日、公職追放の指令が出され、知事畠田昌福も四七(昭和二二)年一月追放免官となり、副知事・総務部長らも退職した。

また、長年、市政に活躍し功績のあった市会議員や町内会長などで、追放されたものも少なくなかった。

敗戦後、いち早く日本社会党が結党し、これを受けて一九四六(昭和二一)年三月に、県支部連合会が結成されたのを口火として、各政党の支部が結成されて活動を再開した。

戦後初の選挙は、はじめて参政権を得た婦人をまじえ、一九四六(昭和二一)年四月一〇日に実施された。

この日、好天にめぐまれて有権者の出足はきわめてよく、とくに婦人たちを中心に投票所の門外まで列をなすあり方まだった。

この結果、新潟市を含む新潟県第一区からは、玉井潤次(社会)・村島喜代(進歩)・井伊誠一(社会)・北鈗吉(自由)・白井秀吉(進歩)・小沢国治(自由)・舟崎由之(進歩)らが当選した。

なかでも注目されるのは女性の村島で、県下では他に二区でも野村ミスが当選し、全国で三九名の婦人議員が誕生した。

つづいて一九四七(昭和二二)年四月、地方自治法の公布で、地方首長の住民による直接選挙が実施される運びとなり、四月五ひの投票の結果、市長には村田三郎(無所属)が圧倒的多数を制して当選した。

250()

村田は慶大の出で、新潟商工会議所会頭・県地方労働委員・県体育協会長その他の要職を兼ねた名士であった。

占領軍の民主化政策の一環として、労働組合の結成も促進された。

労働者たちは大インフレーションの中で生活難に直面して、労働組合の結成を急いだ。

海員組合新潟支部が一九四五(昭和二〇)年に結成されたのを最初に、続々と組合が登場してきた。

しかし、米ソ間の蜜月時代がすぎて東西世界の対立が高まるにつれて、合衆国は対日占領政策の転換をはかった。

このため日本経済の自立化、極東における安定勢力化を目ざすこととなり、この線にそってドッジラインが策定された。

公安条例による大衆行動の規制、行政整理などもこれを契機にすすめられた。

新潟鉄道管理局管内でも、九〇〇〇名にのぼる整理者を出した。

民間企業でも、東洋合成新潟工場では、一九四九(昭和二四)年に、会社側の示した三〇〇名の人員整理案を労組側が拒否すると、会社側は全員解雇・工場閉鎖を通告したが、組合側は生産管理でこれに対抗した。会社側の申請を受けて新潟地方裁判所では工場の明け渡し、従業員の立入禁止の仮処分を執行、五〇(昭和二五)年、全組合員七〇〇名の整理で幕となった。

この他、日本軽金属新潟工場・新潟鉄工所でも大幅な人員整理が行なわれた。

六・三・三・四制の出発

連合軍の管理下、一九四五(昭和二〇)年九月、文部省は戦前の軍国主義的教育施策を捨て、文化国家・平和国家建設を目ざして教育をすすめることを明らかにした。

その初期には、戦争教材を墨で塗りつぶした教科書が登場したが、翌四六(昭和二一)年度には、粗悪な用紙でしかも折本のまま、分冊供給といった不満足な有様ながら、新教科書もお目見得した。

同じ年、アメリカからの教育使節団は、新教育体制に対して助言と勧告を行なったが、その骨子は、地域住民の参加する教育行政機関の設立、九年制の義務教育、男女共学、国定教科書制度の廃止などであった。これを受けて四七(昭和二二)年三月には、教育基本法・学校教育法が公布され、新教育制度がスタートした。

六・三・三・四制に基づく新制中学は、一九四七(昭和二二)年四月から、新制高校は四八(昭和二三)年、新制大学は四九(昭和二四)年から、それぞれ発足した。

新制度の中核をなす新制中学の設立は、校舎の新築などで市町村に多大の負担を強いた。

新潟でも発足当時は、二葉・宮浦の二中学のほかは、旧制の中等学校や小学校に間借り生活を余儀なくされた。白山中(現、白新中)では、一九四八(昭和二三)年一〇月に新校舎に移転するまでの一年半は、正課の体育授業も小学校の体育館が空いている時だけ借り、あとは晴天時は屋上、雨天時は廊下で授業せざるをえなかった。間貸しした側の小学校も、学級圧縮や二部授業に追いこまれていた。

このように、小・中学校双方に多大の犠牲を強いたスタートではあったが、生徒の方は男女が机を並べて学習するなど、戦前にはない明かるい雰囲気がみなぎっていた。

翌一九四八(昭和二三)年四月からは、新制高等学校が発足した。

252()

当時の高校は、旧制度からの移行期にあたり、新潟高校には旧制中・市立第二中・新潟高の三校が同居する複雜さだった。

高校でも男女共学が導入され、新潟高校にも五〇(昭和二五)年に、はじめて女生徒七名が入学してきた。

勤労青少年のための定時制・通信制高校も同時にスタートした。

新潟市に総合大学を設置しようとの気運は、古く明治三〇年代からあったが、実現を見ないまま終戦を迎えていた。

戦後の教育制度の改革の中で、再び設置運動は盛りあがりを見せ、一九四七(昭和二二)年六月には「北日本総合大学設置期成同盟」が結成されて組織的運動を展開した。北陸に一校という情報もあったので、金沢をライバルとして運動は熱をおびてきた。

その後、ClEの一府県一大学方針が定まり、一九四九(昭和二四)年五月三一日、国立大学設置法が公布されて、新潟大学の設置が決定した。

施設は母体となった各校の旧校舎を使用することとし、新潟には人文・理・医・農・教育の各学部が、工学部は長岡に、教育学部の分校が新発田・長岡・高田に設置されたが、キャンパスの分散から総合大学の実を発揮しえず、タコ足大学の異名を奉られた。

七月一九日、教育学部講堂で挙行された開学式の席上、総司令部イールズ博士は、共産主義の弊害を指摘し、学生のスト行為を戒(いまし)めたが、この講演を契機に共産主義者と目される教授その他に辞職勧告がなされ、やがて全国にイールズ旋風をまきおこすこととなった。

立ちなおる産業

敗戦で操業停止におちいった軍需工場をはじめ各工場は、一九四五(昭和二〇)年一〇月頃から順次民需生産へと転換しつつ、細々と操業を再開した。

当時は、消費物資が極度に不足していたため、粘土と魚油から石鹸を、魚の内臓を原料にアミノ酸醤油を製造するなど、代用品生産の工場が誕生した。

戦時中、企業整理で打撃を受けた繊維工業は、戦後しばらくは原料不足や統制で低迷したが、四八(昭和三二)年頃から再建が軌道に乗り、五○(昭和二五)年の朝鮮動乱の勃発と衣料の配給統制撤廃で、ブームを迎えた。

また一九四七(昭和二二)年から、石炭と鉄鋼を中核とした基礎産業部門の増産を足がかりに、産業の復興を企図した「傾斜生産方式」がとられ、電気事業・化学肥料部門にも資金・資材が優先的に確保された。

化学肥料製造工場に指定された新潟硫酸(現、新潟第二高校の敷地)、日東硫曹(現、サン化学新潟工業所)などは、食料増産の要求にこたえて、さっそく化学肥料の生産を開始し、全国に供給した。

また、昭和石油・日本石油などの日本海沿岸の製油所は、終戦後も操業を許可され、国内の重要な石油供給源として復興の推進力となった。

しかしながら、四九(昭和二四)年から、合衆国デトロイト銀行頭取、ドッジ公使の指導で、インフレの終息をはかることとなると、経営不振が激化し、中小企業の人員整理、工場閉鎖が続発した。

ところが、一九五〇(昭和二五)年六月二五日の朝鮮動乱の勃発で活況を取戻した。

九月頃から、県内企業にも動乱特需の影響があらわれはじめ、新潟鉄工所などの大企業は、わずか三か月で時流にのった。

さきに手痛いダメージを受けた中小企業も、特需の見込み生産を開始し、新潟の木工品などは受註に追われるようになった。

しかし、この特需も一一月には頭打ち状態になり、五一(昭和二六)年半ばには、動乱ブームの反動が生じて、好況もやがて終息にむかった。

254()

一九五二(昭和二七)年頃からに、県下特産の天然ガスを原料とする化学工業も発達してきた。

天然ガスは、新潟平野において、その存在が古くから知られてはいたが、戦後は燃料不足補充用や工場用燃料、自動車のガソリン代用に利用されているだけだった。

このガス利用による工業化に着目したのが、元海軍中将・軍需省燃料局長の榎本隆一郎で、五一(昭和二六)年創立の日本瓦斯化学工業(現、三菱瓦斯化学)では、翌年、水溶性ガスからメタノールの合成に成功し、県内ガス化学工業の先駆をなした。

その後、あいついでガス化学工場が進出し、新潟において特色ある工業の一部門となった。

みなと新潟の再生と拡大

戦争末期に多数の機雷が投下され、浚渫(しゅんせつ)も中止されていた新潟港は、水路は埋没し、漁船の航行すらむつかしい状況で終戦を迎えた。

加わえて対岸貿易市場も失ない、入港船舶もなく、河口には船腹を見せて沈没している船ありで、廃港寸前の有様たった。

しかし、掃海・沈船処理・航路の浚渫などがすすみ、一九五二(昭和二七)年一月、航行安全宣言がなされて旧態に復し、国際貿易港として再起した。

これよりさき、一九五一(昭和二六)年九月には重要港湾に指定され、翌年七月三一日には出入国管理令による指定港となった。

同月二二日には、戦後、民間貿易再開以来、初の外国船、イギリスのタンカー、マクトラ号か臨港埠頭に入港した。 |

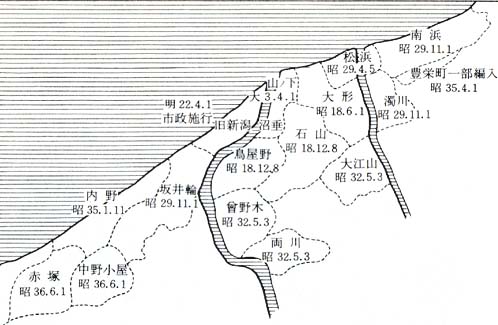

新潟市の拡大(『市勢要覧』による)

新潟市は戦後、周辺の市町村と合併して、大きくなっていった。

|

また、四八(昭和二三)年、海上保安庁が発足すると、新潟海上保安本部(のち第九管区海土保安本部)が設置され、新潟・富山・石川・長野の四県とその水域を管轄することとなった。

一九五〇(昭和二五)年から、県は私営の臨港埠頭をも管理下におこうとして、いわゆる新潟港一元化問題を生じ、所有者の新潟臨港開発(現、新潟臨港海陸運送)と交渉をもったが、五四(昭和二九)年、まとまらないまま立ち消えとなった。

また、五三(昭和二八)年には、国際貿易港としての新潟港の宣伝を目的として、新潟県産業観光大博覧会が白山新公園で開催され、約六一万人の参観客を集めた。

戦後、地方自治が重視され、行政事務はできるかぎり地方自治体に配分すべきものとされたが、これら事務処理の能率化には地方自治体の規模を合理化する必要があった。

一九五三(昭和二八)年の「町村合併促進法」、これに代わる五六(昭和三一)年の「新市町村建設促進法」に基づいて、新潟市も、五四(昭和二九)年に北蒲原郡松ヶ崎浜村(現、松浜)・南浜村・濁(にごり)川村、西蒲原郡坂井輪村を、さらに五七(昭和三二)年に中蒲原郡大江山村・曽野木(そのき)村・両川村を、六〇(昭和三五)年には西蒲原郡内野町を、六一(昭和三六)年には赤塚村・中野小屋村をそれぞれ合併し、市勢発展への基礎を固めた。

256()

3 高度成長期をむかえて top

新潟大火

一九五五(昭和三〇)年一〇月一日午前三時四分、医学町一番町の県教育庁々舎(現在の自治会館付近)から出火した。

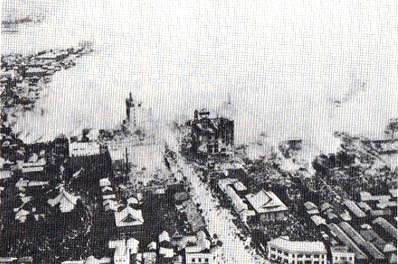

おりから日本海を台風が通過中で、強風にあおられて火はまたたくまに東仲通から柾谷(まさや)小路・古町の繁華街をなめつくし、東堀・上大川前、礎町にまで延焼し、鎮火に七時間も要する大火災となった。

この火災で、郵便局(現、西郵便局)、市役所小林・大和の両デパート、新潟日報社などを焼き、直接の死者はなかったものの、全市の約二・二パーセントにあたる一一九三世帯、五九〇一人が罹災し、一五〇億円にのぼる損害を出した。

この大火を目撃したFEN新潟放送局のアナウンサー、ロバート・キューポー上等兵は、出身地の新聞に寄稿し、市民がいささかもあわてた気配を示さず、 |

新潟大火 余燼くすぶる中心街。(『市勢要覧』より)

|

乱暴も盗難も皆無であり、婦女子の叫び声や男のどなり声なども聞かれなかったことを賞賛している(一九五五年一〇月三一日付『新潟日報』夕刊)。

市民は不死鳥のように灰塵から立ちあがり、復興のシャベルを握った。

一年後の一九五六(昭和三一)年九月末には、五割以上の復興がすすみ、中心市街地の不燃化、堀の埋立による道路の拡幅、墓地などの整理による公園の造成など、近代都市への脱皮の好機として災害を生かしていった。なお、市庁舎は、五八(昭和三三)年に新築落成をみた。

新産業都市への道

一九五一(昭和二六)年、工場誘致条例が、五六(昭和三一)年には、これに代わる新潟県工場誘致条例が制定された。

いずれも、県内に新設・拡充される工場に対して便宜を与え、産業の発展を目ざそうとする主旨である。

市内にも前述の日本瓦斯化学工業や東洋瓦斯化学(網川原)、宇部興産の工場が新設されたほか、日本軽金属工業が再開、さらに多くの工場が施設の拡充を行ない、日本石油や昭和石油なども設備の近代化、精製プラントの建設を行なって外国原油の精製を手がけるなど、高度経済成長の波に乗って工業の飛躍的発展がみられるようになった。

一九五二(昭和二七)年の安全宣言後、外航船の入港は激増し、五七(昭和三二)年には開港以来最高の輸移入貨物量を示した。

258()

その後、海岸欠壊・地盤沈下・新潟地震など、再三にわたる被災も克服して、港勢は発展の一途をたどったが、現在も輸入港の性格は変っていない。

開港満一〇〇年を迎えた六七(昭和四二)年には、日本海側唯一の特定重要港湾に指定された。

一九五九(昭和三四)年、新潟港は北朝鮮帰還船の出港地に指定された。

戦前からの在日朝鮮人のうち北朝鮮への帰国を希望するものを人道的見地から送還しようとするもので一二月一四日、帰還第一船トボリスク号・クリリオン号は九七五名を乗せて静かに中央埠頭を離れ一路清津(チョンチン)へ向かった。

六〇(昭和三五)年、東港線の両側約一・五キロメートルにわたって、県内の帰還者の手で柳が植えられ、ポトナム通りと命名され、日朝親善のシンボルとなった。

六七(昭和四二)年八月二五日の第一五五次帰還までに約九万人が帰国し現在も自由帰国制度により続行されている。

地震後の一九六五(昭和四〇)年、ハバロフスクで開かれる物産展への出品物を、郁島(いくしま)丸がナホトカへ運んだのを皮切りに、待望の日ソ航路が開かれた。 |

北鮮帰還第一船(『新潟県年鑑』より)

|

ついで翌六六(昭和四一)年、ナホトカとの間に貨客船の定期航路が開設されて、ソ連との経済交流が深まったが、六八(昭和四三)年末から、乗客と貨物の不足のため臨時便だけとなってしまった。

越佐航路を担う佐渡汽船では、両津航路に戦前からのおけさ丸に加わえて、一九四八(昭和二三)年にこがね丸、五五(昭和三〇)年以降ゆめじ丸・なみじ丸・二代目おけさ丸を次々に投入、マイカー時代の到来と共に、六七(昭和四二)年には、初のカーフェリーさど丸を、くだって六九(昭和四四)年には大型フェリーおおさど丸を、さらに七二、三(昭和四七、八)年にはこがね丸・おとめ丸を、七七(昭和五二)年にはジェットフォイルおけさを就航させて、島民や観光客の足の確保にあたるまでに発展している。

高度経済成長にともない、工業も太平洋ベルト地帯に集積してきて、地域格差が問題とされるようになった。

新潟県は、これまで首都圏工業地帯への労働力や完成品に対する素材の供給県の性格を有してきた。

そこで、一九六二(昭和三七)年、県は「新潟県総合開発計画」の策定に着手して、後進県からの脱却を目ざそうとしていたが、六三(昭和三八)年には新産業都市建設促進法にのっとって「新潟地区」は新産業都市に指定された。

260()

これよりさき新潟港周辺は、すでに工業化・都市化もすすみ、港湾後背地に拡張の余地がほとんどないことから、一九六一(昭和三六)年型より、これに代わって、市の北東部から庖栄町・聖篭村(いずれも当時)にかけての三六〇〇ヘクタールの地域に「新潟東港臨海工業地帯造成計画」を立てていた。

おりよく、この時期に新産業都市に指定されたので、日本海沿岸の工業開発拠点としての重要性をさらに増大させることとなった。

計画では、砂丘地域に掘込式の港湾を建設し、周辺に工業地帯を造成しようとするもので、六三(昭和三八)年四月から運輸省直轄工事として着手、六九(昭和四四)年までに防波堤・公共岸壁・埠頭用地・埠頭道路建設もすすみ、中央水路の掘り込みも一部完成して、一一月一九日には開港式をむかえた。

あいつぐ自然災害

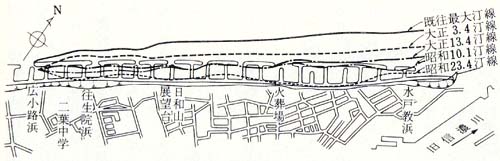

新潟海岸は、明治以前には、沖へ向って前進を続けていた。

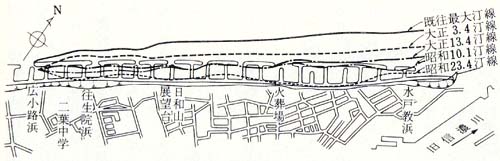

大正時代には、新潟大学商業短大部のある一番山から海岸まで行くのに、二キロメートル以上も砂浜を歩かねばならなかったのが、大河津分水工事がすすみ、信濃川河口に突堤が構築されてからは、一九〇四(明治三七)年から二七(昭和二)年の間に、三〇〇メートルも海岸線の後退をみた。 |

新潟海岸の汀(なぎさ)線の変化

|

二七年に海岸から一〇〇メートルのところに建てられた旧測候所は、五〇(昭和二五)年には波打ち際に迫られ、さらに七年後には海岸から二〇〇メートル沖に水没してしまったことからも、欠壊のすさまじさが知られる。(上図参照)。

戦前、一九三三(昭和八)年頃の対策は、応急工事にすぎず、積極的な取組みは四五、六(昭和二〇、二一)年のしけによる港内や工場地区への浸水を契機としている。

ひとつは、港内を浚渫した土砂を海岸へ排土することにより、人工的に海岸を造成しようとするものであり、もうひとつは五五(昭和三〇)年から開始されたテトラポッドを大量に投入し、潜堤・縦堤・護岸を組合せた工法である。この施工の結果、欠壊もおさまり、海岸には砂もつきはじめ、ようやく愁眉を開くことができた。

一方、新潟市の地盤沈下は、すでに一九五一(昭和こ六)年に確認されているが、五五(昭和三〇)年頃から急激な沈下を見せるにいたった。

五八(昭和二三)年には年間二〇センチ、北部地域では四○センチ以上に達した。

信濃川河口の防波堤は波に洗われ、臨港地域は越浪や浸水の被害を受けた。

しかも沈下は、内陸の亀田郷・新津郷・白根郷にまで拡大した。

地盤沈下問題を最初にとりあげたのは、一九五六(昭和三一)年一〇月二三日付『日本経済新聞』で、「新潟で急激な地盤沈下が起っており、それが天然ガス採取地と一致しているので、天然ガス開発に重大な支障を来たす恐れがある」と報じた。

当時、天然ガスブームが到来し、大手企業が豊富なガス資源を求めて進出を試みている時であっただけに、一大センセーションをまきおこした。

一九五七(昭和三二)年には、第一港湾建設局・市とガス業界が調査に乗りだすと共に、地元住民を中心に、一二月には市民大会が開かれて、早急な調査と対策を要望した。

262()

中央でも本格的に原因究明に乗りだす一方、県・市では政府の援助のもと、五八〜六〇(昭和三二〜三五)年度にわたって大規模な応急対策工事を実施した。

地元ガス業者は、五九(昭和三四)年二月、ガス井戸の自主規制を開始、六月に科学技術庁資源調査会が、新潟地区地盤沈下の主原因は「地下水の汲上げに最も関心を持たねばならない」と発表した。

これを受けた四次にわたる規制が功を奏し、沈下量は年間六〇センチから一〇センチへと減退していった。

汲みあげ地下水の地下還元圧入も実施され、恒久対策事業も講じられた。

地盤沈下で進出を断念する工場も生じ、内野で天然ガスからアクリルニトリルとメタノールを生産する予定だった三菱化成工業は、五九(昭和三四)年、進出を中止した。

日本ゼオン・三井化学・東邦レーヨンも同様だった。しかしながら、地元のガス規制の代償として上中越の天然ガスをパイプ・ラインで供給したり、深層ガスの開発もすすめられた結果、ガス産業は一応安泰となった。

消えゆく“水の都”

こうした自然災害の副産物として、“水の都”らしい新潟情緒も急速に失なわれていった。

昔から市内には、”八千八(はっせんや)川”にふさわしく、多くの堀が縦横に通じていた。

それが一九五五(昭和三〇)年前後から都市計画事業によって、あいついで埋立られていった。

他門川ぞいに戦後登場した鏡橋マーケット街も、埋立跡地が耐火建築の共同店舗と変貌した。

六〇(昭和三五)年には、柳都の象徴、西堀の埋立の是非をめぐって論議がかわされた。

すでに当時、地盤沈下の影響で川床が上昇して水の流れが悪く、どぶ堀と化していたが、これを埋立て道路とし交通難緩和に役だてるべきだとの主張と、市の文化財として保存すべきだとの考え方が大きく対立した。

しかしながら、堀を埋立て道路・駐車場・緑地帯等に転換して近代都市への脱皮をはかるべきだとの大方針の前に、一九六二(昭和三七)年、埋立工事に着工、六四(昭和三九)年完工をみた。

こうして、今や西堀のおもかげは、わずかに市役所前の「柳あり橋あり杖のとめどころ」とよんだ信州生まれの明治の俳人、太田木甫(もっぽ)の碑にとどめるだけとなった。

そして、かっての堀の下には地下街「西堀ローサ」が出現し、若い女性の買物客で賑わいを見せている。

新潟の町から古い情緒を奪っていく傾向に、最後に大きく影響したのは、いわゆる新潟地震だった。

一九六四(昭和三九)年六月一六日午後、粟島南方の海底を震源とするマグユチュード七・五という大地震が発生した。

被害は新潟・山形・秋田の各県を中心に東日本一帯におよんだが、県内では下越(かえつ)・佐渡に著しかった。

新潟市では、被害は砂丘地に軽徴だった反面、旧河遊や埋立地など軟弱地盤の地域に集中し、かねてから地盤沈下で拡大していたゼロメートル地帯への浸水に加えてクイックサンド(流砂現象)を生じ、鉄筋コンクリート建造物が傾斜沈下し、川岸町の県営アパートにいたってば横倒しになる有様だった。 また、国体を機に完成したばかりの昭和大橋も、もろくも落橋した。 さらに、昭和石油新潟製油所のタンク火災は三六〇時間にわたり黒煙をあげて燃えさかり、民家三三二世帯を焼失した。

新潟港では、導流堤示地震で沈下して機能を失ない、臨港埠頭は破損浸水し、県営埠頭の物揚場は一メートル前後も沈下し、上屋・倉庫なども陥没・倒壊・傾斜するなどして大きな被害をこうむった。 |

新潟地震

地震のようすを報じる翌日の『新潟日報』紙面。

|

政府は「激甚災害法」を適用し救援と復興につとめ、県も改良復旧の方針を立てた。

六七(昭和四二)年には早くも復旧はほぼ完了し、七月八日には震災復興子記念して新潟博覧会を開催した。

県では、全国から寄せられた見舞金をもとに、震災復興記念新潟県民会館を市営白山球場跡に一一月に建設した。

昭和の分水工事

戦後、大河津分水より下流の信濃川の支流の改修がすすみ、下流部の洪水流量が増大し、新潟市街地にも洪水の危険が予想されるようになった。

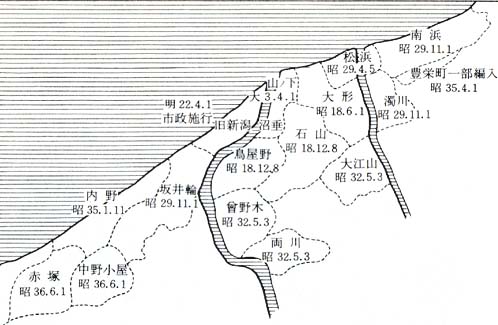

そのため信濃川下流部の洪水を直接日本海に放流すべく、平島付近から関屋浜にいたる間に、新らしく関屋分水路を開削することとなった。

この開削は、農業用水や下水道用水の取水の安定化にも、また海岸欠壊の土砂補給にも効果があると考えられた。

関屋分水は、古くは江戸時代からしばしば提起され、戦後は巨費を要する分水路建設案のほか、工費の少ない河口分流案も出て、論議は沸騰した。

一九六〇(昭和三五)年になって、県・市とも分水案に固まった。

しかし、県単独事業の資金源と目された分水路から万代橋までの信濃川埋立地の売却が、新潟地震で軟弱地盤であることが露呈して不可能になると、一時中止のやむなきにいたった。

六五(昭和四〇)年の新河川法の施行で、信濃川が一級河川となると、分水事業は国の直轄事業に移管された。

こうして、一九六七(昭和四二)年、まず新潟大堰の工事が着手され、六八(昭和四三)年五月には分水路事業の起工式が挙行された。

その間、用地買収、旧競馬場への家屋移転も順調に運び、七二(昭和四七)年には通水式が行なわれ、はじめて分水路と日本海が結ばれた。 |

分水案と分流案 (『新潟日報』による)

|

七四(昭和四九)年には信濃川水門が竣工、七五(昭和五〇)年には信濃川締切堤が信濃川水門と結ばれて、工事の完成も真近い。

266

すすむ環境破壊

新潟においても、経済の高度成長に伴って、環境破壊が著しくなった。そこから公害が発生してくる。

一九六四(昭和三九)年八月に発生した、阿賀野川有機水銀中毒はその典型である。

一日市(ひといち)・下山や豊栄(とよさか)市胡桃(くるみ)山など、阿賀野川河口の集落で発生したこの中毒症は、手足のしびれ・視野狹搾(きょうさく)を生じ、重症になると精神障害を起して死亡する。

六五(昭和四〇)年、新潟大学医学部教授、椿(つばき)忠雄が、これは水俣病と同様な有機水銀中毒症と発表するや、一躍、世間の耳目を集めることになった。

厚生省研究調査団が、六七(昭和四二)年、昭和電工鹿瀬工場の廃液が川の汚染原因であると結論すると、昭和電工は新潟地震の際の農薬流出説を主張してゆずらなかった。

同年、患者側は新潟地方裁判所へ損害賠償を求める訴訟を起したが、一九七一(昭和四六)年、原告側の全面勝訴に終り、一審かぎりで確定した。

七七(昭和五二)年現在、患者数は六六二名(死亡四一名)である。

その他、大気汚染も問題となってきた。山ノ下には火力発電所や製油所、化学肥料工場、各種の機械工場が集積し、住宅密集地であることもあって、住民の苦情が絶えなかった。

一九六四(昭和三九)年頃から防止対策がすすめられ、亜硫酸ガス濃度の低下をみた。

また出来島のアルミ工場付近でもふっ化物による汚染が、東港地域では硫黄酸化物による周辺の果実・樹木の汚染が注目され、防止策も講じられている。

水質汚濁も、通船川・栗ノ木川で著しいし、新潟空港周辺では騒音が大きな問題となった。

近代化された交通体系

戦争中の乱掘がたたって、戦後、石炭が極度に不足し、一九四五(昭和二〇)年末には、国鉄列車は三五(昭和一〇)年頃の七〇パーセントに減らされた。

少ない列車へ復員・引揚げ・食料買出しなどの客が殺到し、超満員の有様だった。

しかし、四七(昭和二二)年六月には上越線経由上野〜新潟間に夜間急行が復活し、八時間三五分で運行され、四九(昭和二四)年には昼間急行も再生した。

列車本数もしだいに増加し、臨時やスキー列車も出現した。五六(昭和三一)年には白新線が全通し、翌年には新潟操車場が完成、輸送力の増強に資することとなった。

また、手ぜまになった新潟駅に代わって、東南方の水田地帯の埋立地に、五八(昭和三三)年、民衆駅として新駅が営業を開始し、地下名店街が誕生した。

新駅の設置で信越・白新・越後の各線の相互乗入れが実現し、新潟駅の地位を格段に高めた。

268()

信越線長岡〜新潟間の電化も、六二(昭和三七)年に完成してはじめて電車が走り、特急「とき」が新潟〜上野間を四時間四〇分で結び、六七(昭和四二)年の上越線複線化の完成で、三時間五○分で運転されるようになった。

さらに、七一(昭和四六)年一一月には、上越新幹線の起工式が大清水トンネル坑口予定地点で行なわれ、現在工事は着々と進行中であるが、大宮以南は住民の強硬な反対で手つかずになっており、この解決が全通のカギといえよう。

市内を走る国道には、七号(新潟〜青森)、八号(新潟〜京都)、四九号(新潟〜いわき)、一一六号(新潟〜柏崎)などがあり、いずれもよく整備されているが、市街地の拡大、モータリセーションの進展に対応して、バイパスの建設がなされ、亀田バイパス・新潟バイパスがすでに供用開始している。 |

「とき」の試運転(『新潟県年鑑』より)

|

また、首都圏との経済的結合を強化するために関越自動車道の建設もすすめられ、また北陸道との共通部分、新潟〜長岡間が七八(昭和五二)年一〇月、供用開始の運びとなった。

市街電車をもたない新潟では、市民の足は、もっぱら新潟交通のバス路線によって確保されてきた。

戦後は、ガソリンはむろん、戦時中の代燃用の薪すら底をついていた。そうしたおり、社では総力をあげて天然ガスの掘削にあたり、これによって燃料難を克服すると共に、今日の隆盛の基礎をかためた。

一九五八(昭和三三)年からは市内定期観光バスの運行が開始、六一(昭和三六)年には利用人口の増大に伴ってガス車より大型のリアエンジンバスも登場、また車掌不足に対処して、六四(昭和三九)年からワンマンバスもお目見得した。

新潟飛行場は戦後、米軍に接収され、日米安保条約締結後の一九五四(昭和二九)年には、米軍航空隊基地となった。

この間、三次にわたり拡張がなされ、同年一一月末、第四次拡張計画が発表されると二予定地内に住宅が含まれていたこともあって反対運動が盛りあがったが、五八(昭和三三)年三月、返還が実現し、六月から全日空による東京〜新潟間の民間航空が再開された。

当初は現在のA滑走路一本であったが、六三(昭和三八)年からは冬季間でも安全に離着陸できるよう、新らたにB滑走路を供用開始した。

その後、大阪・千歳・小松・小牧・佐渡へのルートのほか、七三(昭和四八)年からハバロフスクとの間に局地間国際航空路線が開設され、同時に国内定期路線にもジェット機が就航した。

このようにして、鉄道・道路・空路、それに市内および近郊交通の各面にわたって、近代的交通路網が、完成に近づきつつある。

レジャー文化の隆盛

戦後、何もかも失なわれた時代にあって、市民の娯楽の王座を占めたのは映画であった。

終戦の日以来、業者の自粛で上映を中止していた映画も、内務省の許可のもと、八月三五日から、松竹・宝塚・大竹(だいちく)・日劇でいっせいに開館、「無法松の一生」や 「美しき横顔」などが上映され、入場者が殺到した。

一九四六(昭和二一)年三月七日からに、早くも戦後輸入のアメリカ映画「キューリー夫人」が上映され、その後、戦時中ストックしていた映画も続々銀幕に登場した。

「エイブ・リンカン」「黄金狂時代」「鉄腕ターザン」「カサブランカ」「追憶」などがそれで、沈滞ムードにあった邦画に好刺激を与えた。

270()

また従来、実演と邦画専門の花月劇場は、六月二七日からアメリカ映画の封切上映場としてデビューし、とくに九月に上映した総天然色映画「ロビン・フッド」は二二日の一日だけで、入場人員三万六〇〇〇人と新潟映画界始って以来の観客動員数を記録した。

一般には世相を反映して刺激の強い恋愛ものに人気が集中し、ギャング、スリラー、探偵ものも好評だった。

沼垂高校に学んだ岡田茉莉子がデビューしたのは五一(昭和二六)年「舞姫」によってであった。

五五(昭和三○)年に一四館を数えた映画館は、六二(昭和三七)年には二四館にはねあがったが、これをピークにブームダウンが始まり、やがてテレビ放送の開始とあいまって、映画館の淘汰の時代をむかえた。

一九五〇(昭和二五)年、市内にはじめてパチンコが出現するや、たちまち雨後のタケノコのごとくパチンコ店が林立し、同年七月までに四〇軒を数える盛況を呈した。

娯楽を持たぬ市民が小銭で遊べる魅力からか、その後も店舗は増加の一途をたどったが、その裏でパチンコ通いのために家の衣類を入質する少年や怠学する高校生も出るようになって非行問題の源泉ともなった。

マージャンも五〇年頃から流行しだし、貸マージャンも多くの同好の士を集めた。

一九六二(昭和三七)年秋、学校町のテアトルアテネ(現、建設会館の敷地)跡にはじめてボウリング場が出現した。

かって洋画封切館で、「聖夜」「エデンの東」「波止場」などの名作を上映した映画館の転身したものであった。

当時は手動式であったが、六五(昭和四〇)年には自動式ピンセッターが導入され、誰にも容易にできるため爆発的ブームをむかえたが、七二(昭和四七)年をピークに衰退しはじめだ。

一九五二(昭和二七)年一二月二五日、ラジオ新潟(RNK。現、新潟放送)は、県下初の民間放送を開始した。

当初、スタジオは大和デパート七階におかれていたが、新潟大火で類焼後、五六(昭和三三)年に川岸町に移った。

また、テレビ放送は、一九五〇(昭和三三)年三一月一日にNHK新潟放送局が、ついで二四日からはRNKがそれぞれ本放送を開始し、テレビ時代の幕が開いた。

RNKテレビは民放としては全国で一八番目であったが、両局の開局で、県下のテレビ台数はテレビ電波の発射されていない五八(昭和二二)年三月末の一〇四台から開局直後の二一月末には一躍四八九五台となり、皇太子成婚パレードテレビ中継の五九(昭和三四)年四月末には、二万三一八六台と急速に普及していった。

六七(昭和四三)年にはUHF局の新潟総合テレビ(NST)が開局し、テレビ熱にさらに拍車をかけた。

4 住みよい街をめざして top

一九五五(昭和三〇)年以降、日本列島はあげて高度経済成長時代を謳歌した。

しかし、経済的繁栄の陰には、物価上昇、住宅難、人口の過疎過密、公害など、様々のひずみをも生じた。新潟市もその例外ではなかった。

このような急激な開発がもたらすマイナス面への反省は、とくに七三(昭和四八)年暮におとずれたオイルショックを契機に、多くの人々の合意を得ることとなった。

こうして現在は、生活優先を基調とする考え方が支配的となってきている。

272()

新潟市では、一九八八(昭和六〇)年を目途とし、七五(昭和五○)年に策定した「第二次新潟市総合計画」の中で、五八(昭和三〇)年以降の「災害復興時代」、六五(昭和四〇)年以降の「建設時代」を受けて、七五(昭和五〇)年以降を「高福祉社会を目指す環境整備時代」と構想している。

そして、『あすの新潟への五つのテーマ』を「水と緑の生活都市」「人間味あふれる福祉都市」「国際色豊かな教育文化都市」「日本海時代をリードする総合都市」「みんなでつくる市民都市」としてあげている。

今日、約四四万の人口をかかえる日本海側随一の大都市新潟は、新潟東港や新潟空港の整備、高速自動車道や上越新幹線の開通を真近にひかえ、従来から有していた管理中枢機能をさらに集積して、基幹都市としての発展が期待されている。

しかしながら、何よりもまず、市民生活における様々のニーズを満たしていくことが、市政にとって根本問題であろう。

畳一枚にも満たない一人あたり公園緑地面積、下水道未整備による汲取り便所の残存、市道の未舗装など、今後に残された問題は枚挙にいとまないにほどである。

これらの点については、「府政についての希望度調査」(一九七七年九月実施――第八回市政世論調査)でも、最も多い社会福祉(四○パーセント)についで、二〜三位にランクされているものである。

こうした市民の要望にこたえると共に、街づくりの計画作成にあたって、市民の積極的参加の場を設定していくことこそ、「私たちの町――新潟」の前途に光明を投げかけることになるであろう。

top

****************************************

|