|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録1 付録2

三章 近世前期の新潟

1 文禄・慶長期の新潟

近世都市としての出発点/統一国家の流通拠点/寺町の成立

2 新潟町発顛の定礎

堀直竒という人/白山貿易港令/町の建設と封建統制/

町役人の任命/他国商人の保護

3 沼垂町の盛衰

沼垂の繁栄/年貢米の積みだし港/信・阿合流と町の移転/

新潟との争い

4 新潟町の繁栄

ひろがる町域/明暦の町割り/新らしい町並み/港の整備/

黄金時代の元禄期/新潟を支配する蔵宿商人/新潟町の基本法 |

1 文禄・慶長期の新潟

top

近世都市としての出発店

新潟県の歴史の時代区分では、近世を一五九八(慶長三)年、上杉景勝が会津に移封され、そのあと堀秀治が入封した時をもって始めることが多い。

政権担当者の交代が時代区分に便利だからである。

しかし新潟町の場合、一五八七(天正一五)年、景勝が新発田重家を平定し、越後の領国統一に成功した年をもって近世の始りとするのが適当である。

その理由は、新発田重家の平定は豊臣秀吉の下命によって行なわれていて、新潟町が景勝の支配下に入るということは、そのまま豊臣秀吉の統一国家に属し、全国を単位とする流通市場圈に入ることになるからである。

この時以後、新潟町をめぐる歴史には、それまでとは質的に異なる姿があらわれる。

これから、この点に留意しながら述べよう。

天下統一を達成した秀吉は、一五九四(文禄三)年正月、伏見に一大築城を計画、諸大名に命じて二十数万の人夫を集め、普請を開始した。

46()

景勝も四〇〇〇人をひきいて同年正月に上洛、その三月一六日には、寺泊に安田筑前守の兵糧百石の輸送を命じたほか、新潟にも蓼沼(たてぬま)日向守・矢野加左衛門の兵糧糧五○石、翌日は、さらに新潟に島倉孫有衛門の兵糧八〇石を敦賀あて輸送することを命じている。

新潟港は秀吉の伏見築城をめぐっで、にわかに活況を呈するにいたったのである。

伏見城の建築用材には秋田杉が使用されたが、その運搬には北陸諸国の廻船が従事した。

そのうち一五九八(慶長三)年の分に、新潟の石井彦五郎の名前がみえる。

石井は二六四枚の大板を秋田から敦賀へ届け、運賃七両一分余を受領した(秋田家文書)。

石井は新潟町人・廻船業者として、もっとも確かな文書に見える最初の人物であるが、秋田杉輸送事業への新潟町人の参加に注目したい。

統一国家の流通拠点

秀吉の築城によって、伏見は天下の政治の中心となったので、諸大名の屋敷も建築された。

景勝の屋敷も建築され、重臣直江兼続(かねつぐ)もそこに詰めた。

その食糧は国元から送られたが、一五九八(慶長二)年四月には、新潟町に山田修理以下四名の家臣の兵糧米計六〇〇石の運送が命じられている。

またこの頃、津軽から京まで、日本海岸を貫通する宿駅制度が成立したが、このとき新潟も宿駅に指定され、上方とのつながりが強化された。

次に会津藩との関係も深まった。

会津藩へは、一五九八(慶長二)年正月、上杉景勝が越後から移されたが、これに従う多数の家臣・妻子や家財などは、関東あるいは越後の諸峠を経由して移動した。

そのうち阿賀野川渓谷を経由する通路は、舟運があるため徒歩区間が短かく、もっとも利用されたと思われる。

数か月にわたり、新潟は海船や川舟の発着で賑わったことであろう。寺泊の五十嵐(いがらし)氏の場合、新潟まできたが、川船の便を待って三、四○日も逗留したという。

景勝の所領は、岩代を中心に磐城・出羽におよび、さらに佐渡国をも飛地領として与えられた。

そこで居城の若松と佐渡との間には、阿賀野川〜新潟〜海路という連絡路がとられた。

関が原役直前の緊迫した情勢下に、両地を往復する使者は頻繁なものがあったろう。

さらにこの頃、佐渡相川に新坑がひらかれ、多くの産金をみるにいたった。

これは阿賀野川をさかのぼって、会津若松に送られたにちがいない。

そして海と川の中継点たる新潟で御用をつとめたのは、玉木であった(『佐渡志』)。

玉木については、景勝の新発田重家攻めに協力して功労かあったことは前の章で述べたが、新潟の代表的豪商・廻船問屋として、これからも新潟町の歴史にしばしば姿をあらわす。

このようにして、豊臣時代という新しい環境のもとで、港・新潟町は全国的動向と密接につながる新らたな飛躍をとげたが、その象徴が石井彦五郎である。

石井が秋田御用杉の敦賀輸送を請負ったことは先に述べたが、一五九九(慶長四)年には、石井は小林宗右衛門を船頭として松前まで舟をはしらせた。

領主松前志摩守慶広は、これを喜んで、毎年来航することを求め、礼儀役(船役)を免除し、貿易品の集荷に協力しよう、と述べている。

越後国は、上杉景勝の会津移封後は、堀秀治に与えられ、溝口秀勝・村上頼勝が与力大名として配された。

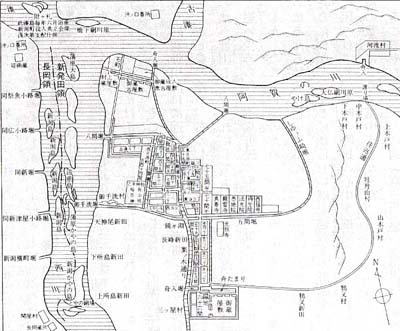

そのため新潟町は堀氏の、沼垂・蒲原は溝口氏の領分となり、ここにこの地域が江戸時代を通して、長く藩主を異にする歴史が開始された。

信濃川をはさんでの新潟と沼垂・蒲原との地域的な対立が、藩領の相違を背景として、より増幅される歴史である。

48()

このような姿は、これ以前にはみられなかったものであり、新潟町が長岡藩主・譜代大名牧野氏の支配に入って以後、さらに顕著になってくる。

さて堀・松平時代の新潟町については、語るべき史料が乏しい。

ただ松平忠輝が越後の国主となった一六一〇(慶長一五)年九月、および翌年九月に、忠琿の重臣が連署した「伝馬掟」二点がある。

そのあて先はいずれも新潟町となっているが、内容は忠輝領内各宿駅にあてだものと同文であり、新潟町がその領内最北端の宿駅町として重視されたことを示している。

|

寺町の成立

一九五五(昭和三〇)年の大火以前、新潟の町には三階建以上の建物はほとんどなく、県庁や小林・大和両デパート屋上から町をながめると、樹木にかこまれたお寺の本堂の高い屋根が一列に長く続いて、それは壮観であった。

元々お寺は、町や村のはなれにあるものであり、この寺町も、むかしは新潟町の西北端にあり、その背後には寄居村の田畑が続いていた。

明治以後、寄居地区に屯営や県庁が開設され、市街化の進行と共に、いつしか町の中央部に位置するようになったのである。

この寺町は、長い期間をかけて完成したものであるが、その骨格は近世初頭、特に堀・松平時代に形成されたと思われる。

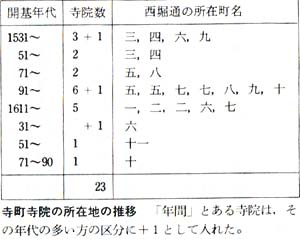

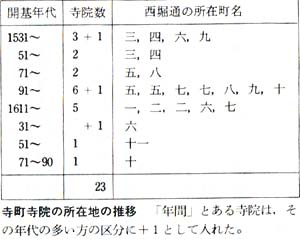

すなわち『新潟市史』および『市史』が依拠した一六九八(元禄一一)年、武江南海隠人清原長須の序文のある『新潟寺社古来記』によって、その開基年代を示すと(一部修正は後述)、最古の寺は戦国時代さなかの一五三四(天文三)年であり、最新の寺は江戸時代前期の一六七一(寛文一一)年であるが、そのうち、もっとも盛んに寺院が建立されたのは堀・松平時代であり、続いて牧野忠成の時代である。 |

新潟寺町の成立時期 この表のうち、真浄寺は1597(慶長2)年、往生院は1598(慶長3)年、古新潟に来、さらに現在地に移った。また宝亀院は白山宮別当である。白山宮が新潟新地に移ったのは、慶安年中であるので(新潟寺社史料)、宝亀院が現在地に移ったのもこの頃であろうか。(『新潟市史』『新潟寺社史料』) |

つぎに西堀通のどの部分に早く建立されたかを見ると、開基の場所を現在地とすれば、西堀通三、四番町がもっとも早く、ついで五、六と下(しも)ヘ延びる傾向を示し、元和以後は、七から十へと下への発展、および一、二など上への拡大が読みとれる。

そして寛永年間に寺町はほぼ完成したとみえる。

ただし『新潟寺社古来記』の記事には、吟味の余地が残っている。すなわち新潟町には、立地の移転の歴史があり、新潟町は古くは浜村にあったが(浜村新潟・古新潟――今の旭町から西大畑の高台地域にあたる)、やがて信濃川の附洲(つけす)の発達と共に、今の古町地域に移っていった(島村新潟)。

50()

そして慶長頃には、島村新潟が中心となっても、なお浜村新潟にも町家が存在したため、真浄寺が一五九七(慶長二)年、信州水内(みのち)郡から移転した場所は、古新潟の方であった。

また往生院が慶長年中、会津若松から新潟にきて晨初に落ちついた場所は古新潟で、現在地に移転したのは、真浄寺は一六一五(元和元)年(『新潟市寺院案内』)、往生院は明暦年中という(新潟寺社史料)。

光林寺は一六○八(慶長二二)年には会津にいたと思われるふしがある(光林寺文書)。

このような事実をかえりみると、他の寺院についても、開基時の位置が必らずしも現在地といえないものがあるように思える。

しかし前の章でも述べたように、一五八二(天正一〇)年、新発田重家が信濃川の中洲にとりでを築き、新潟町人を押し込めたという事実、および次に述べるように、一六一七(元和三)年、堀直竒(なおより)が今の古町の地先に新らしく今の本町を建設する命令を発していることを思いあわせると、今の古町中心部とその背後の寺町は、天正から慶長年間にかけて、ある程度成立していたと推定することには困難ではなかろう。

なお寺町が現在のように整然とした形になったのは、寛永頃以後開始された、いわゆる明暦町割り工事と関連すると思われる。

ついでに、浜村新潟について「古新潟絵図」というものがある(『新潟古史』上巻第三図)。

海岸砂丘一帯に丘筋八丁の碁盤型の大きな町を描いているが、これは近世後期頃の偽作で、『新潟尚史』も述べているように一顧の価値もない。

2 新潟町発展の定礎

堀直竒(なおより)という人

忠暉のあとを引きついで、新潟町の支配者となったのは、堀直竒であった。

その支配期間は一六一六(元和二)年七月から一八(元和四)年四月まで、わずか一年一〇か月であった。

しかし近世期を通じて、新潟町の歴史にこれほど大きな影響を与えた大名は、ほかにいない。

都市の地域的拡大、港湾貿易の発展など、近世新潟町の発展の歴史を、その跳躍台にすえたものが直竒であった。

従って、まず直竒とはどんな人物であったかを概観しよう。

直竒は、一五七七(天正五)年、堀直政の庶子として美濃に生まれ、長じて秀吉に近侍した。

その頃の秀吉は一五九〇(天正一八)年、小田原の北条氏直を平定、続いて奥羽検地、伏見築城、朝鮮出兵など統一事業を着々とすすめていて、もっとも華やかな時代であった。

そのかたわらにあったことは、直竒の人格形戊に大きな影響を与えたにちがいない。

一五九八(慶長三)年、二二歳の時、直竒は新知一万石を与えられて坂戸(六日町)城主に封ぜられ、堀秀治の春日山藩政を助けることになった。

上杉遺民一揆の平定、坂戸城や福島城の普譜、検地・年貢制度の近世化など、その事業はみるべきものがあった。

一六一〇(慶長一五)年、直竒計四万石をもって信州飯山城主に移された(翌年、一万石加増)。

この時は駿府城石垣普請、大阪夏・冬の陣での大功のほか、内政としては新田開発、寺社の保護が知られている。

52()

一六一六(元和二)年七月、直竒は八万石をもって長岡に移された。

この時、長岡築城と城下町の建設、新潟の都市建設と自由貿易港化など、城と町の建設、町人の把握に手腕を発揮した。

また郷村法度についても詳細なものを発布している。

しかしわずか二年を経た一八(元和四)年、直竒は一〇万石をもって村上に移された。

村上藩主時代は、その死没する一六三九(寛永一六)年六月まで、二二年間の長期にわたるので、特に見るべきものが多い。

領内総検地、新田開発の奨励、農民の逃散禁止、家臣の百姓使役の制限、茶・紙・漆・鮭などの特産物生産の奨励、鉱山の開発など、農山村統治面での大きな業績は、村上築城と城下町の整備拡充、商品流通の統制など都市支配や交通制度の整備とあいまって、これ以後の村上藩体制の基礎をひらいた。

直竒は徳川時代には、外様大名であったがために、特に忠勤にはげみ、軍役・普請などは知行高以上に過大なものを望み、多くの家臣を召し抱え、そのため財政難にあえいでいたが、それは藩政にも多くの影をおとしている。

要するに、越後の近世史開幕にはたした役割は大きい(拙論「近世前期の岩船郡・村上市」、『岩船』所収)。

自由貿易港令

直竒の長岡入城は、一六一六(元和二)年七月か八月であったが、早くも八月二七日には新潟町に対して、公用といつわって勝手に伝馬宿送りおよび河通船を召し使うことを防止するための、直竒の印判を押した一紙を与えた。

この制度はすでに忠輝時代、詳細な「定」が与えられ、実施されているので、新領主もこれを踏襲するという意を示して、町民の人心安定をはかったものと考えられる。

これより二か月あまりたった一一月七日、直竒は、新潟港と町人の発展を意図する画期的意義をもつ、「新潟諸役用捨之覚」を公布した。

新潟諸役用捨の覚

一、沖の口船役の事

一、商人役の事

一、あへ物役の事

一、むろ役の事

一、てんひん荷付役の事

一、あさ老役の事

一、かき役の事

一、藏役の事

一、節供酒手役の事

右九ヶ条、先代より有り来たる諸役に候えども、用捨せしめ候じよう、新潟家数を秀取り立て、富貴つかまつり候よう、才覚いたすべきものなり。

辰ノ(元和二)

霜月(しもつき)七日 丹後(花押)

新潟町中 |

この布令の大意は、これらの課役は、古くから賦課されてきたものであるが、これを免除するから、新潟の戸数が増加し、繁栄するようにせよ、というのである。 |

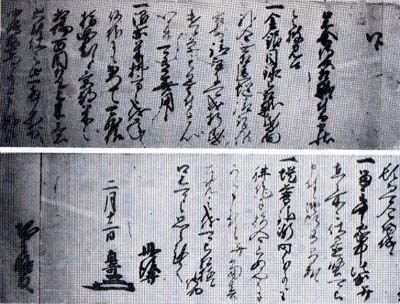

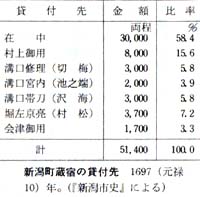

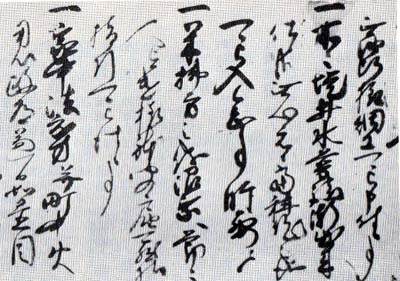

直竒花押のある文書(首尾) 1620 (元和6)年頃のもの。

8行目に「沼垂」の2字がみえる。(新潟大学蔵)

|

54

では免除された課役とは、どんなものであったろうか。

ます「沖の口船役」とは、港に出入りする船舶に対する課税である。

この頃の新潟港には、爆発的に発展した佐渡相川銀山が必要とする米雑穀・鉛・材木等を運ぶ船舶や、北国を往来する廻船が多数入港し、船役も巨額にのぼったと思われる。

「商人役」とは、のちの条文に、かつぎ商人への課税がみえるので、特に店売り商人への課税と限定されよう。

「あへ物」とは、「あいもの」から転じたもので、あいもの(相物・間物・四十物)とは塩魚の総称、または鮮魚と干魚の間のものを指す。

「むろ(室)」とは、ものを入れておいて暖め、または外気に触れないように特別の構造をした施設で、この場合、麹室(こうじむろ)である。

「てんひん」とは、天秤棒の略で、棒の両端に荷をかけて町を振り売りする場合、役所は認可料をとり、棒に焼印を押した。

つまり「天秤荷付役」とは、かつぎ商人への課税である。

「あさ老」とは、「麻苧」と書き、また「青苧」という字で上杉時代にもみられる。

越後縮の原料となる「からむし」のことで、上杉時代には「苧船」が仕立てられて上方に送られた。

近世になり会津や米沢も産地化した。これらは信濃川や阿賀野川を経由して新潟港に集積され、上方に送られたことであろう。

「かき(鎰)」とは、鍋釜をかける自在鈎の意味で、かき役とは自在鈎に対する課税である。

新発田藩では、自在鈎のかかっているほと(火床。囲炉裏の中心部)に着目して「ぽと役」を徴収した。

要するに現代の世帯割りの課税にあたる。

「蔵役」とは質屋への課税で、室町時代、土倉(質屋)に課せられた公事を倉役といった。

「節供酒手役」については、『新潟市史』が「不詳」と述べているように、明らかでない。

文字のうえからは、節供の時の酒手への課税と解釈できる。

「酒は昔は、ふだんの日にめいめい勝手に飲むものでなく、祭のために神に供え、衆人相髓するものであった」(瀬川清子『食生活の歴史』)。

酒盛りは年に幾度と数えるほどしかなかった(『民俗学辞典』)。

このように考えると、酒の小売店への課税ともとれるが、今後の検討に待ちたい。

以上、要するに、地租を除いて、船舶・商工業・住民等に関するすべての税が免除されたのである。

新潟は自由貿易港となったのである。当時の近世大名は、港から「沖の口役」を徴集して藩財政充実の資とした。

直竒はこれとは逆に、諸税を免除して貿易の発展と町の繁栄をはかったのである。

56()

そして沖の口役免除の制度は、一七一三(正徳三)年まで、約一〇〇年間行なわれて、新潟港繁栄の要因となった。

さらに一六九九(元禄一二)年、沼垂町との河口港支配権をめぐる争いにおいて、この文書は新潟町が港の独占的支配権を有する根拠資料として採用され、独占権の維持に貢献した。

町の建設と封建統制

続いて一六一七(元和三)年七月一日、直竒は、新潟町発展策の第二弾を放った。

堀七郎左衛門・古高市之丞の両代官に命じた「覚」(おぼえ)がそれで、港町の地域的拡大、機能の向上、商業組織の確立、封建統制の強化など、新潟町の近世的発展の礎が定めてある。全文一三条は、犬別して三つに分けることができる。

その第一は、新らしい町の建設令ともいうべきものである。

新町(今の本町通)に対しては、二か月半後の九月一五日までに家を建てることを命じ、もし敷地を保有するだけで家を建てない場合には、土地を没収して他人に与えるとした。

短期間であるから、自然放任では町の建設を達成できないし、また新町は河流に近いから、将来の発展を見こして権利だけ確保しておくものも出るかもしれず、それでは都市としての発展がおくれる。そこでこのような性急、かつ強引な命令を出したのであろう。

そこに城下町建設令と似たものを感じる。

洲崎の町(今の古町通)には、七月中に家を建てることを命じ、もし期限をすぎて、鮭網をかけることがおくれたら処罰するとした。

また材木町(今の上大川前通一番町から四番町、碇(いかり)屋小路まで)、および片町(片原町、今の東堀通)の明屋敷地には、希望しだい家を建てることを命じ、片町に家を建てたものには税を免除した。

ただし新町建設を急ぐあまり、本町(今の古町通)が衰えては意味がない。

そこで本町や片町にある在来の蔵や家屋を解体して新町に移ることを禁じ、また本町の住民で新町に移転できるものを、隠居・子供・小方等に限定した。

一家内の同居世帯を分家して移転させ、本町を中心とする商業組織は維持させるという方針である。

港町の繁栄には、通路や荷揚場の整備整頓も大切である。

そこで河端の道幅を三間と広く定め、道や水ぎわまでの地形を正しく整え、道筋はいずれも掃除を行なっておくことを命じた。

また奉公人の家は町並み(町家の並んでいる地域)に建築することを禁じた。

第二は、町座制の確立を目的とした条項である。新らしい町並みの建設と表裏をなすのが町座制の確立である。

すちわち本町と新町の取扱い商品を区別して、本町は絹・布・小物・紙など、新町は米・大豆の店売り、および魚や鮑(あわび)の串刺、昆布・塩鮭などの海産物と定めた。

また材木町は竹木・板・丈木など材木類を取扱うこととした。

町を単位として取扱う商品を定め、他町では取扱われない制度を町座制といい、近世城下町建設にあたって各地でみられた制度である。

本県では、高田城下町にもっとも発達している。

このような制度が、新潟町の拡充整備策の中に取入られているところに、近世初期という時代性がみられる。

第三には、さまざまの形で、封建的統制を加わるようとするものである。

新潟を自由貿易港とはしたが、行政的には藩の統制下にしっかりと掌握しておくことが必要である。

そこで、町中に争いごとが生じたら、町役人は代官に届出たうえで吟味すること、それで解決できない時は、代官が折紙をもって長岡に出訴すべきことを命じた。

58()

つまり領主監督下の自治権としたのである。

また都市建設にあたっては、人口を確保することが必要である。

そこで、住民の他郷への移住を禁止、それに気づいても代官に届けでない場合は、連座制をとって親類や十人組までも処罰することとした。

町役人の任命

さて前記の「覚」の趣旨を体して、確実に政策を実施していくためには、各町に代官の命令を伝達・執行する人を必要とする。

直竒は「覚」の発布と同日の七月一日、両代官に「新潟町中肝煎」として一〇人の名前を書き出し、「右書付の者、肝煎に相定め候じよう、向後、町中の才判を申付くべく候」と命じた。

才判とは宰判であろう。宰とは「つかさどる」「治める」、判とは「わかつ」「さばく」の意味を有する。

ある程度許された自治権にもとづいて、争いを裁き、住民を統治してゆくことといえる。

さて、その肝煎の名前は、

本町通(片原町をも含め) 四人

櫛屋(伊藤)加左衛門、湊屋(斎藤)吉右衛門、玉木三郎兵衛、伊藤新左衛門

新町通 四人

玉木太郎兵衛、櫛屋(伊藤)多右衛門、玉木彦兵衛、近江屋(宮川)弥左衛門

材木町 二人

幡与三兵衛、柴田四郎右衛門

となっている。 |

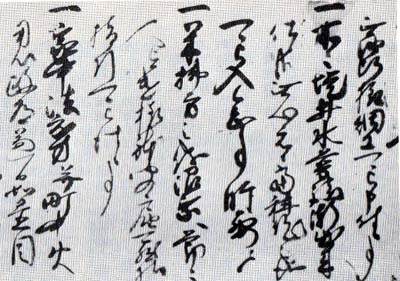

直竒花押のある文書(部分)やはり1620 (元和6)頃のもの。

中央部に「米払方之儀沼垂……」の一条がある。(新潟大学蔵)

|

|

玉木と伊藤の両姓が三人であることが目につく。

玉木氏が、上杉景勝の時、これを助けて大功をたてた豪商であることは、前の章で述べた。

すべての人の由緒を確かめることはできないが、いずれも当時、新潟町の代表的な豪商であったことは間違いない。

そして玉木(田巻)・伊藤・宮川・斎藤の諸家は、江戸時代を通じて長期にわたり新潟町役人となり、町政をあずかった。

ついで牧野時代になると、新潟町支配組織は、右端のように整備された。(延宝四年改め)。

なお、ここでつけ加わえておくと、一六一〇(慶長一五)年「伝馬定」、一一(慶長一六)年「伝馬宿書出」、一六(元和二)年「伝馬法度」、同年「新潟諸役用捨之覚に、一七(元和三)年新潟新町等建設「覚」、 |

60

同年「新潟町中肝煎申付書」は、一九七六(昭和五一)年、新潟市指定文化財となった。

以上によって、直竒が新潟町の発展にかけた意気ごみを理解できた。

そのほか、『新潟市史』は直竒時代、飛砂防止のため、海岸にグミを植えさせたという伝説をかかげている。参考としたい。

さて直竒は、右の「覚」を発布してから九か月後の一六一八八(元和四)年四月には、村上に移封された。

従って、在任中に、これらの施策が十分に効果をあげるのを見きわめることはできなかったろう。

しかし、長岡藩主牧野忠成によって、その施策は継承され、効果を発揮する。

他国商人の保護

牧野忠成は、入封すると早々の一六一八(元和四)年五月一九日、新潟町代官、今泉竹右衛門・武弥兵衛をとおして、「新潟惣町中(そうまちじゅう)拾間組法度(はっと)の事」と題する五か条、一付則の命令を肝煎に与え、厳守することを命じた。

この法度で注目すべきことは、単なる治安というよりは、他国・他領に対する顧慮と、他国商人の保護が中心になっているということであろう。

法度(はっと)の一部を意訳して示すと、

一、ここは遠国であるので、犯人が町なかに潜伏するおそれがある。怪しいものがいたら番人をつ

げて長岡に報告せよ。盗人の現行犯は縄をかけよ。

一、他国・他領から人売りがきたら、用捨なく追い出せ、かくまうものは報告せよ。

一、他国・他領の商人には、十分商売ができるように世話をせよ。その商人が死亡したら、その荷

物・衣類等を横領することかく、肝煎および関係者が責任をもって自宅へ送り届けよ。届けない場合は処罰する。

付、他国の商人に因縁をつけ、狼藉をはたらいたものは、町から追放せよ。 |

残りの二か条は、武家奉公人と町人の喧嘩致死および盗人については長岡に上申せよ、というもので、忠成が港町新潟の治安と他国・他領貿易の発展に、深い関心をもっていたことが理解できる。

直竒は、先に、関税および諸税を傚廃、新らしい町の建設、流通組織と住民の統制という三つの施策をすすめた。

忠成はこれをうけて、他国・他領商人の保護と治安維持に関する法度を定めた。

いわば、直竒は荒削りを行ない、忠成はこれを仕上げたと評される(『新潟市史』)のも、もっともである。

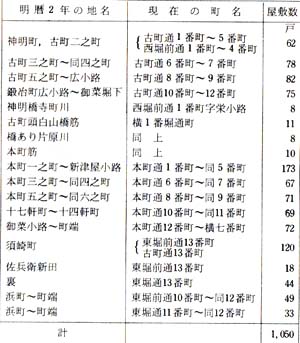

3 沼垂町の盛衰 top

沼垂の繁栄

堀直竒および牧野田忠成が、新潟港の繁栄に、これほど心をくだいた原因はなんであったろうか。

それは対岸にある新発田領、沼垂港をマークしたものでけなかったろうか。

新潟は戦国時代以来、急成長をとげたとはいえ、対岸の新発田領には、伝統をほこる沼垂港があった。

そこでしばらく、沼垂港の様子をながめてみよう。

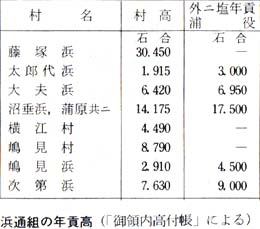

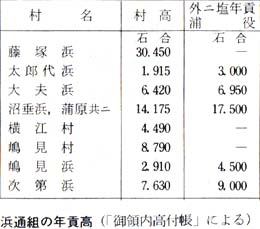

まず慶長年間(一五九六〜一六一五)の村高を記した浜口氏の「御領内高付帳」に、「沼垂浜、蒲原共ニ」とあって、かって繁栄した蒲原は、今や沼垂の枝郷的存在に衰退し、代わって沼垂が代表港町になったことが推察できる。

そして蒲原を含めた沼垂の状況は、浜通組内では村高は第二位、浦役は第一位であった。 |

|

新発田(しばた)領全体の中では小規模村であるが、漁業が盛んで、その年貢量は田年貢よりはるるかに多かった。

さらに「慶長十六年分諸役銀子之帳」によれば、大網・流し射を使用してとった鮭その他の魚類に対する税額は、両村で銀五貫三四一匁余であったが、これは全領の川役銀の四一・六パーセントを占めた。

商工業関係については、藩のその頃の租税関係の書類中に、商人役(五斗)、室屋役(四人、一石七斗五升)、紺屋役(二人、六斗)、酒役(町升で二石)とみえ、業者の存在状況も推察できる。

「ほと役」(世帯割税)については、一四石六斗五升を課せれていて、新発田領では第一位であり、かつ第二位の新発田町の九石九斗をはるかにしのいでいる。

新発田の場合、武家屋敷はほと役の対象でないのや、武士階級をのぞく集落としては、沼垂が領内第一であったことになる。

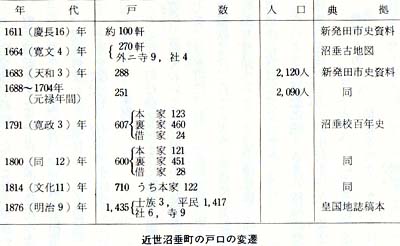

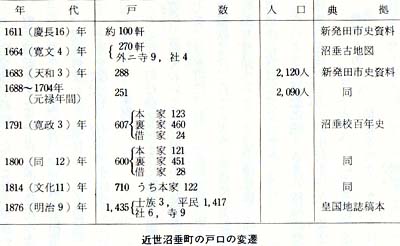

なお、ほと役は一戸平均一斗五升であったので、当時の沼垂には約一〇〇戸の世帯がいたことになる。

沼垂のこのような発展の原因は、何であったろうか。それは、沼垂が新発田藩第一の海港であったこと、そのため新発田藩が領外に売却する年貢米をここに集積し、藩の雇傭した船舶に積みこみ、あるいは上方や佐渡、その他の地域から来航した船舶に売却したからである。

年貢米の積出し港

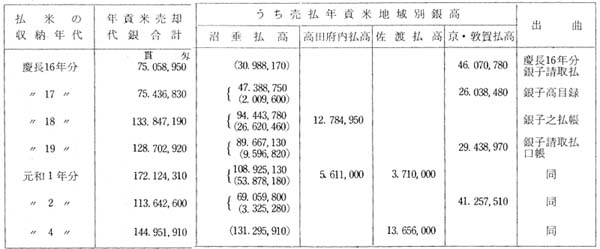

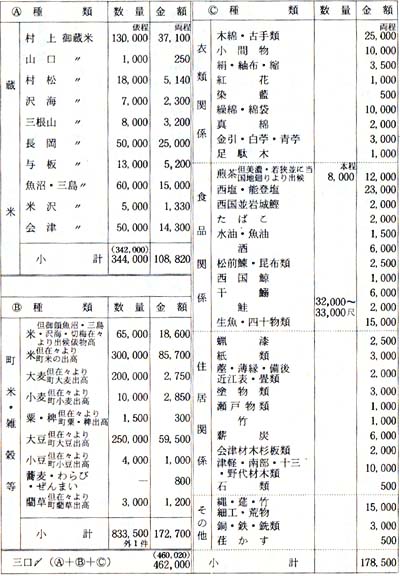

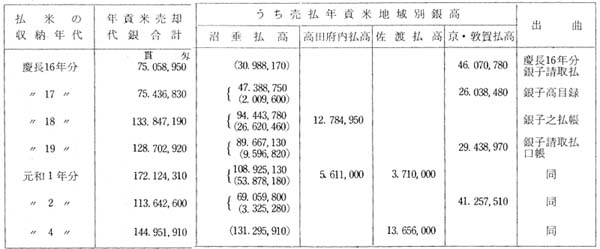

その銀額は右の表のとおりである。

表の沼垂払高とは沼垂町人に売却された米の銀額であり、それらは商人の手をへて主として諸国廻船に売却された。

高田府内払高とは、一六一四(慶長一九)年、高田築城御手伝いにあたり、藩主溝口宣勝がみずから多数の家臣をひきつれて工事の采配をふるったため、 |

新発田藩の年貢米払高と払い地

( )内は売払地が沼垂・新発田領内と摧定されるもの

|

それに伴い兵禄米・大豆、および現地において必要な銀子を獲得すべく、年貢米を同地に輸送売却したものである。

また佐渡払高とは、相川鉱山の繁栄による急激な人口増加から、島内の米穀が不足をきたし、米価が高騰したので、売却したものである。

京・敦賀払高とは、上方の米価の様子をみて、そこに輸送売却したものである。

64

要するにこれら銀子を獲得するために売却した米の量は、一六一二(慶長一七)年の場合、年貢米の売却平均価格が一俵につき銀四匁五分五厘であるので、一万七〇三六俵になる。

このことは、当時の知行高五万石の新発円藩の年貢米概算約四万俵(一俵り六斗として)のうち、藩主や家臣団の消費米、および領内売却米を除く大部分が、沼垂港を経由して領外に売却されたことを考えさせる。

さらに沼垂には、村上藩や沢海(そうみ)藩の米蔵も設置されていた。

村上藩は堀直竒の時、知行高一〇万石となった。

従って、新発田藩をうわまわる年貢米が沼垂に集積されたことであろう。

直竒には、これをある時は諸国の廻船に売払い、あるときは船を仕立てて松前まで売りこんだ。

とにかく三藩あわせれば一六万石の知行高であり、その藩領は越後平野の大部分を占めている。

その年貢米のうち、売却されるものが沼垂港に集積されたということが、沼垂の存立と繁栄の最大の要因であったといえよう。 |

|

そのうえ、これら諸藩の購入品も、廻船によって運ばれた。沼垂町には加賀藩の塩蔵があった。

能登の廻船が塩を積んで来港し、帰り荷には米を買って帰国したことであろう。

一六四四(正保元)年の記録では、松前の海産物が沼垂に到来したので、新発田藩はこれを購入して江戸藩邸に届けている。

また特に船を仕立てて移入することもあった。

たとえば新発田藩では、城の建築のため、一六一二(慶長一七)年には、秋田から銀五百目の丁木を、四二(寛永一九)年には五〇〇〇丁の丈木を、沼垂舟によって移入した。

以上によって、沼垂港の賑わいが推察される。

なお村上藩米蔵を沼垂に設置したのは、堀直竒である。新潟港の繁栄のため画期的政策を打出した直竒が、村上藩主になると沼垂に米蔵を建てたということは、どう考えればよいのであろうか。

これは、当時の新潟と沼垂は、港としてはさほど優劣がなく、そのため、彼の領分が、信濃川水系よりも阿賀野川水系に、より多く分布していたという、領国分布の特性を考慮したものではなかろうか。

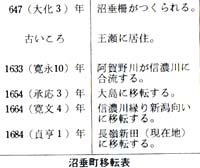

そこで藩でも、米蔵を含有町の移転を真剣に考え、蒲原村を候補地として計画をねってきたが(案詞帳)、ついに九月二〇日には、最後の欠壊によって両河は合流するにいたったのである。

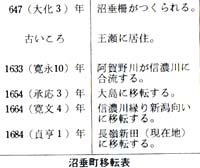

そもそも沼垂町の移転の歴史については、一般には「小川五兵衛旧記」(『郷土新潟』1号)や「得生院手記」によって理解されている。

68()

そしてこれらの書には、沼垂は八〇六(大同元)年以来、一六五四(承応三)年まで、王瀬(おうせ)にあったとある。

しかし「大同」という年号にほ、寺社開基縁起に慣用的に用いられるもので、「古い」と同義語であり、そのまま信ずるにたりない。

要するに、古くは王瀬にあったということである。

次に一六五四(承応三)年より古い三三(寛永一〇)年に、信・阿両河の合流による町の移転が生じたから、その時には沼垂は、阿賀野川の流れがぶつかって曲流する山の下新田南部あたりに存在しなくてはならない。

そこで考えられることは、王瀬居住時代はかなり古く、その後、良好な船着場を求めて阿賀野川河口に近く、流れの深い湾曲(欠壊)地点に移転したということではなかろうか。

しかしこの地が、右のしだいで欠壊したので、一六五四(承応三)年、沼垂町は信濃川河中の大島の地へ進出した。

それにしても、両河の合流から大島移転までの間の二一年間、欠壊地の拡大によって追いつめられた沼垂町民の生活は、気になるところである。

しかしここも欠壊のため、一六六四(寛文四)年、蒲原村の上手(かみて)、信濃川縁りの、新潟町の真向かいにあたる地に移転、さらにここも川欠けのため、八〇(延宝八)年には、河口から離れた河渡村あたりに引越し、そこに新らしい港を建設する計画をたて、堀を掘る工事を開始した。

たび重なる移転に困りはてた、当時の町民の心中を推察できる。しかしこれは、新潟町の強い反対をうけ、翌年、幕府の裁許により工事中止となった。

そこでやむなく一六八四(貞享元)年、蒲原村の東方、栗ノ木川東岸の長嶺新田・馬越新田の地をかりて町全体が移転した。

これが現在の沼垂町である。

町の移転にあたっては、藩は住民の意向を尊重すると共に、全面的な指導援助を行なった。

一六三三(寛永一〇)年六月、阿賀野川が信濃川に合流する直前、沼垂町の移転が避けがたい状勢になると、沼垂代官および横目のものと相談して、蒲原村に藩の米蔵および沼垂町を移転させる計画をたて、土地を検分し、町割図を作成している。

ただしこの計画は、住民の了承を得られなかったので実現しなかった(案詞帳)。

その後、町は前述のように転々と場所を変更したが、一六六四(寛文四)年の移転のさいは、普請奉行二名をおいてその前年から普請を行なわせ、翌年に町割りを行ない、本町一〇〇軒、通町一四七軒、片原町二三軒、ほかに寺社一三を、蒲原町の上手(かみて)に鍵型に整然と配置した。

八四(貞享元)年の移転では、八二(天和二)年に、計画図ができている。これも藩の作製と考えられる。

従って町割り普請にあたっては、蒲原組・横越組の百姓が人足として動員されたであろうことも、亀田町の事例から推察してよいであろう。

このような移転に関する藩の積極的態度の理由は、この町に藩の米蔵が設置されており、この町が藩米の売却や上方への出荷を行なう重要港湾都市であったからである。

|

|

|

新潟との争い

さて、このように、藩の積極的な肩入れにもかかわらず、五〇年間に四度も町の総移転を行なったことは、町の発展に大きなブレーキをかけた。

そのうえ、延宝・元禄と二度も新潟町と争って敗訴したことは、これも強い足かせとなった。

70

延宝の敗訴とは、河渡移転による沼垂町の起死回生計画が、一六八一(延宝九)年、新潟町の訴訟により中止を命じられたことである。

これによって沼垂は、阿賀野川の自然の流れを人為的に変更し、新潟港に影響を与える形での都市計画を行なうことを禁止された。

元禄の敗訴とは、

「(1)一六八一(元和二)年、新潟町への諸役免除令の中に、舟役のことについて触れてあること。

(2)沼垂町の提出証文には、沼垂が港を支配している様子がみえないこと。

(3)一六八一(延宝九)年の沼垂敗訴は、新潟港に影響を与えるということが理由であったこと。

そして、以上の根拠により、新潟町が港を経営支配してきたことには誤りはないので、沼垂町はこれを妨害してはいけない」と、九九(元禄一二)年に幕府の裁許があったことである。

この二つの裁許によって、「新潟は古来からの港で、諸廻船が入津するのは当然であるが、沼垂には、諸城米船と領主溝口氏の用船を除いて、いっさい入津できない」(享保一二年一二月一札(いっさつ)ということになった。

我々はすでに慶長〜寛永年間の沼垂港の繁栄の状況をみてきた。

それらの事実から考えると、幕府の裁許が正しい事実に基づいていないことを察することができる。

沼垂敗訴の背景には、新潟にの領主牧野家が譜代大名、沼垂町の領主溝口家が外様大名という差をみのがすことはできない。

要するに、四次にわたる町の総移転、および港湾利用権の制限によって、沼垂町の衰退は、しだいに目にみえてきた。

すなわち村上藩平沢海藩米蔵は、当初、町と共に移転していたが、沢海(そうみ)藩御蔵は「寛文四年沼垂町割図」を最後に、村上藩御蔵は「天和二年沼垂町絵図」を最後として、沼垂町関係絵図の上から消滅する。残るは新発田藩御蔵だけであった。

いいかえれば、村上・沢海両藩の米は新潟に送られ、新潟町人が蔵宿をつとめるのである。

村上藩米の取扱いが、一六八四(貞享元)年の沼垂町移転を機会に、沼垂から新潟に移ったことは、村上領「大室組郷蔵米払方目録」によって明らかとなる。

また一六九七(元禄一〇)年、沼垂町から幕府へ提出した訴状に、「四〇年ほど前の明暦・万治ころまでは、沼垂は着船が自由にできて、越後はいうまでもなく、信州・奥州の商人、そのほか、各地の大名の米および商船の荷は沼垂で売買され、その利潤で生活してい

72()

たが、その後衰微するにいたった」(『新潟市史』)と述べている。

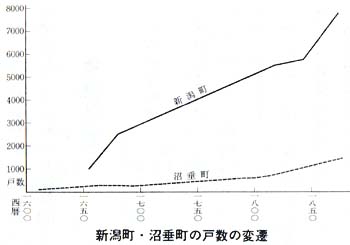

また戸数の上でも慶長から寛文までは増加しているが、元禄年間には逆に減少している。

4 新潟町の繁栄 top

ひろがる町域

直竒と忠膜の政策は、新潟の町と港の発展に大きな影響を与えた。

直竒が諸役免除令を出してから一七年後の一六三三(寛永一○)年正月、新発田藩家老、湯浅正秋の書状によれば、この頃の下越後の米相場は、新潟港に集まる諸国廻船の状況によってきまるようになっていて、新発田藩は年貢米をその相場をみて売り払っていた。

新潟港の繁栄は、この年には、確実に沼垂をしのいでいたことを理解できる。

そしてこの傾向は、時代の進展と共にすすんだ。

一六四四(正保元)年、出雲崎代官所は新発田藩に、「貴藩は新潟で米を何ほどで売り払ったか、相場を教えてほしい」と照会している。

新潟相場が出雲崎相場に影響をおよぼすようになっているのである。

このように、新潟が中・下越経済の中心になると、おのずから戸口の増大、町域の拡大が生じる。

一六三八(寛永一五)年には、よし原をひらいて神明町が古町通の上手に建設された。

このほか明暦以前に、古町の下手には、鍛冶町・御菜堀下が、本町通下手には十七軒町・十四軒町・御菜小路が誕生していた。

古町・本町の町並みが両翼に伸びていったのである(これらの現在の町名は、右下の表を参照)。

74()

港町新潟は、水運の便によって存在しているから、信濃川縁りの新町が、川縁りから離れてしまった本町を迫い抜いて発展するのは、当然のことであった。

このように新潟町において、新らしい地域の比重が重くなってくれば、無秩序に発達した新町の屋並みを、都市計画に従って整理することが必要になる。

そしてさらに、内部まで堀をうがち、舟運の便を整えて、町全体を多面的に利用できるよう再開発の必要がある。

これらのことが「明暦の町割り」を実施させた最大の理由であろう。

工事開始期については、一六五五(明暦元)年よりもやや前からであったと思わせる史料がある。

宝亀院文書(『新潟寺社古来記』)に、長岡藩の寛永末年(一六四四年)頃の家老、山本勘右衛門ほか三名からの書状がある。

その中に、「宝亀院の屋敷の普請についでは、ほかの寺の屋敷より一〇間広くするように普譜奉行に申しておいた。

屋敷内に堀をつくるかどうかは、貴僧しだいである。

さぞさぞ御普請前でさわかしいことであろう」と述べてある。

「御普請」という語によって、一六五五(明暦元)年より数年前から、普請奉行の下で工事が開始されていたと推察することができる(『新潟市史』は、一六五三年説)。

工事の完了期については、古田東伍が、「一書に万治三(一六六〇)年、新潟町割と言う。

承応・明暦・万治の間、七、八年にして改修の功成れるならん」(『大日本地名辞書』)と述べており、『新潟市史』もこれに同感の意を示している。

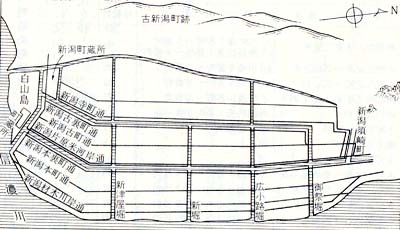

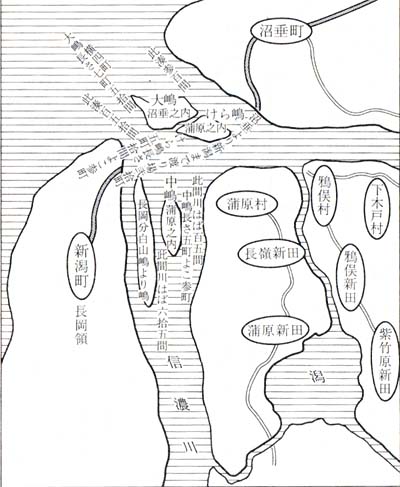

工事完成後の姿は、「明暦二年極月新潟地子帳明細」によれば、屋敷数一〇五〇、家数一〇一一であり、堀としては寺町川(西堀のこと)・片原川(東堀のこと)・御菜堀の名がみえるぼか、白山橋筋という地名も堀の存在を示す。

77()

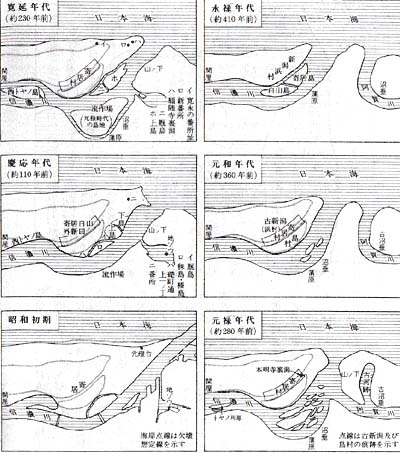

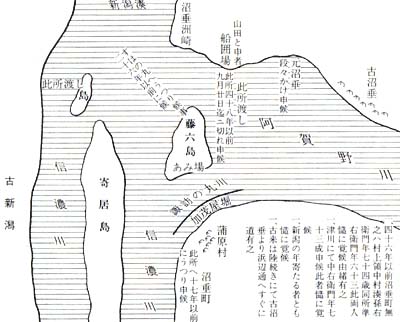

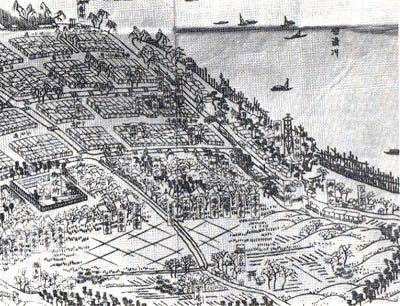

一六五六(明暦二)年からもっとも近い「元禄一二(一六九九)年沼垂訴訟立会絵図」(上の「元禄期の新潟町」の図)によれば、西堀と康堀とが町を縦貫し、これをつなぐ白山堀(舟入堀二番堀)・新津屋堀・新堀・広小路堀・御祭(菜)堀の五条の堀が掘られていて、それぞれ信濃川と通じていた。

新しい町並み

屋敷地の特色は、金坂清則氏によれば、堀が縦横に掘削されたため、ほとんどの屋敷は裏側が川か堀に面し、表は道に面する「屋敷、川・堀、道の三つが一対をなす」構造になった。

その後、貞享年間(一六八四〜八八)ころまでに、東堀・西堀の両岸が幅三間ずつ埋立られて道路がつくられ、屋敷地の裏行(奥行)が半折されて新らしい屋敷地となる現象が生じた(「江戸・明治時代における新潟の地子米高・地価の地域構成について」−『歴史地理研究と都市研究』所収)。

また、明暦町割りと共に町名が改められ、本町は古町に、新町は本町と呼ばれるようになった。

古新潟の地と交換することによって、新潟町に編入した寄居島が、現在のどの町にあたるかについては、『新潟市史』は述べていない。

しかし一六一七(元和三)年、直竒の「覚」に入っていない範囲であること、「正保四年新発田領絵図」によれば、白山島に続く川下の洲であること、「地子帳明細」にある浜町とは、浜辺の町というよりは浜村の人の移転により成立した町名と推察する方が、位置関係から適当であること、佐兵衛新田とは寄居村農民の開拓に起因する地名であると推察できることなど、これらを総合すると、今の康堀通一〇番町・康堀前通一〇番町あたりから、横七番町にかけての地域であったろうと推察される。

78()

古新潟を寄居村と交換した理由は、寺裏と砂丘の間を流れていた旧信濃川河道が、土砂堆積のため、この頃全く港の用をなさなくなったためであろう。

このようにして、新潟町は今の古町と本町の存在する地域(島村新潟)を中心に、ますます発展するが、江戸時代末期の寺門静軒や紀興之などの文人が、新潟町は明暦年間、古新潟(浜村新潟)から島村新潟に移ったと述べて以来、両人の説は長く信じられていた。

『新潟市史』はこれを訂正して、一六一六(元和二)年には島村新潟が町の中心になっていたと述べた。

『新潟市史』の説の正しいことは、これまでの説明でも理解できると思うが、これと関連してつけ加わえておきたいのは、「正保二年越後国絵図」ないし「正保四年新発田領絵図」(七六ぺージ)に出てくる新潟町の位置である。

たしかにこれらには、新潟町の位置は浜村の地に描いてある。

しかしこれは、文禄・慶長頃(一五九二〜一六一五)、伝馬宿として指定された時、新潟町の本拠がまだ浜村にあり、正保年間にもその浜村は存在して宿駅としての特権を継承していたので、宿駅負担の場所を示すため、浜村の地に「新潟町」と書かれたと解釈できよう。

廻船の増加と町割りの完成は、新潟町の発展をもたらした。

戸口は寛永以後、急速に増加したと思われるが、一六五五(明暦元)年には、早くも沼垂町(一六六四年)の三・七倍の一〇一一軒となり、それから二五年後の一六八〇(延宝八)年には、二五〇〇軒に達している。

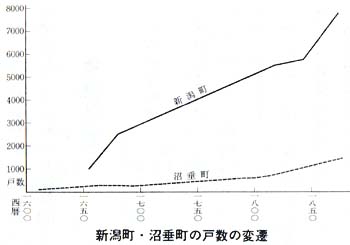

これは沼垂町(一六八三年)の八・六八倍である。両町の差が急速に開いてきたのである(新潟との争いのグラフ)。

港の整備

港町が発達するためには、港湾施設の整備が必要である。

これについては、一六四三(寛永二〇)年、徳川幕府の鎖国政策にもとづきい異人密航監視のための水戸番所が港口近くに設置された(なお翌一六四四年には、沼垂洲崎番所も存在している)。

七二(寛文一二)年には、新潟港は西廻り海運の寄航地として指定された。

なお六一(万治四)年、新潟から信濃川をさかのぼり、信濃国を経て、江戸へ北国や出羽・奥州の米・大豆や諸荷物を送る計画がたてられたことがあった。

これは敦賀・小浜の諸港、およびそこから琵琶湖を経て大津にいたる道中の港や宿駅の猛反対の陳情をうけ、松平伊豆守の裁定によって、六七(寛文七)年、中止と決定したが、西廻り海運の開始が緊急に必要であった事情を暗示するものであろう。

一六八二(天和二)年、長岡藩は、寄居村に属する寺町通新田南端、および古町頭の田地を、寄居村から新潟町に移管して、前者の地には新潟町人の町蔵を、後者には町屋敷をたてさせた。

80()

そして八四(貞享元)年には、町蔵周辺に江堀を設け、蔵への盗賊の侵入を防止した。

そこでこれ以後、幕府および諸大名の年貢米約三〇万俵は、白山堀を経てここに収納され、積出しが行なわれることになる。

これを浜蔵または横町蔵という。

そして白山堀をはさんだ対岸には、これ以前から町人蔵(島蔵、または白山蔵)が存在したので、ここには塩や海産物を納めた。

白山堀が新潟港の中核として整備されたのである。

なお、島蔵(白山蔵)の初見は、この章の最後で取上げる「延宝五年五月申渡書」である。

宝暦初年ころの「新潟町屋敷銘々名前絵図」には、浜蔵三六棟、島蔵二五棟を数えることができる。

浜蔵には周囲に柵と堀がめぐらしてある。

一七八七(天明七)年には、関屋村にあった長岡藩米蔵も浜蔵の地に移された。

これら倉庫地域の警戒のために、白山堀の入口と奥に蔵番所が設けられた(「享和元年七月北越新潟湊町家略図」)。 |

白山掘風景(『新潟真景』)

|

白山堀は舟入りとして重要な堀であるので、「白山堀定浚いの儀、かねて伺済みのとおり、おりおり見廻り、通船さしつかえなきよう、定浚い請負人どもへ申付くべく候」(弘化三年一二月勤番)とあるように水深の維持のため請負人がおかれていた。

かくて白山堀に面する本町通側には米問屋街が、古町二之町のうち如来寺側一帯には小揚小路とよばれる小揚人足の町が成立した。

神明町には元禄(一六八八〜一七〇四)頃(一説には寛永頃)、遊廓街が成立して旅人を慰めた。

黄金時代の元禄期

明暦の町割り、横町蔵の設置等によって、新潟町の発展は一段と顕著になったが、その上、村上藩が一六八四(貞享元)年、沼垂町の移転を機に、年貢米集積地を沼垂から新潟に変更すると、ついに新潟町の黄金時代が到来する。

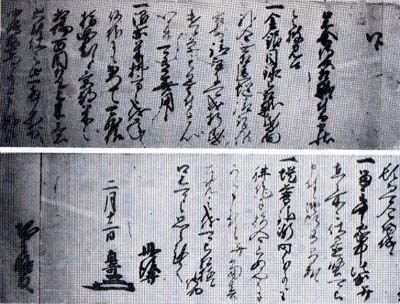

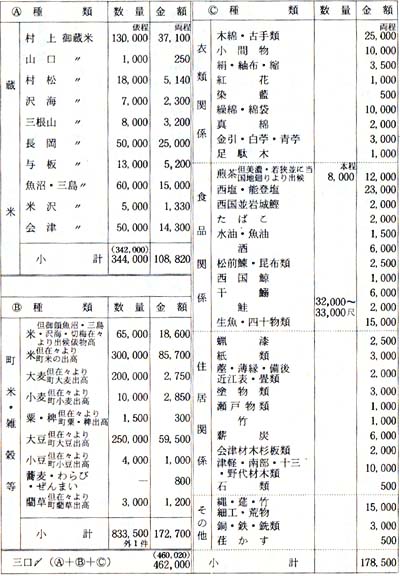

すなわち貞享の移転後一三年目の一六九七(元禄一〇)年、新潟港へ各地から集まった年貢米は三四万四〇〇〇俵であったが、そのうち集積地を沼垂から新潟に移した村上・沢海両藩の年貢米は、一三万七〇〇〇俵で三九・八パーセントにおよんでいる。

村上藩年貢米の取扱いの開始が、いかに新潟の繁栄に重大な意味をもっていたかが理解できよう。

新潟港の繁栄の原因は、年貢米取扱い量の増加だけではない。

近世前期における急激な生産力増加を基底におく、商品流通の発達があった。

すなわち開発新田の急増の結果としての年貢米流通の増加はいうまでもないが、百姓の手元に残された余剰米の流通市場への参加がさらに重要である。これらは在方商人の手を経て新潟港に集まってきた。

一六九七(元禄一〇)年、「在々より出し候町米」(村々から町方商人の手を経て出荷された米の意)の数量は、幕領と藩領の分を合計すると三六万五〇〇〇俵にのぼり、年貢米より多くなっている。

そのうえ町方商人の手によって集積された、大豆・大麦その他の雑穀や藺草(いぐさ)の量は、町米をしのぐものがあり、町方商人取扱い米穀類は、全体で八三万三〇〇〇俵、金額にして一七万二〇〇〇余両にのぼっている。数量にして御蔵米(領主米)の二・四倍、金額にして一・五九倍である。

さて以上の米雑穀は主として上方へ送られたであろうが、このうち町方商人の取扱った金額に相当する諸品が、各地から届けられている。

それらは木綿・古手類の二万五〇〇〇両を筆頭に、西塩(瀬戸内塩)・能登塩、生魚・四十物類、煎茶、小間物、繰綿、材木類が目立つが、そのほか食料品、衣類、瀬戸物から薪炭、銅鉄まであって、種類は多い。

これを産地別にみると、北海道からは鱇(にしん)・昆布のごとき水産物、東北地方からは津軽・南部・出羽・会津の材木類や磐城の鰹(かつお)がある。

紅花も出羽最上の産であろう。蝋・漆や石類は会津のものが多かったろう。

次に西国からは鯨・鰹もあったが、最大のものは瀬戸内塩であった。

鉄・銑類も中国地方のものである。備後表もある。染藍は阿波産にちがいない。

西国のうちでも、畿内とその周辺は棉の特産地であった。

木綿・繰綿・古手(古着のこと)はこの地の産物であろう。小間物はもちろんである。 また美濃・若狭産の煎茶、近江の畳表があった。酒は灘と思われる。

この頃灘の酒は、西廻り海運を利用して北国への進出が顕著であり高田藩では、灘の酒の移入増加に困惑した城下町人の訴えを聞いて、一七三四(享保一九)年、その移入を禁じている。

新潟町の場合、一六七九(延宝七)年、新潟町へ他所から商売酒を持ってくることを禁じた法令が、長岡藩から出されている。 この背景には、高田と同じ事情があったのではなかろうか。 |

新潟港に出入りする物資

1697 (元禄10)年における米・雑穀・諸物資の数量と金額。「元禄十年

新潟へ諸方より参り候御蔵米並びに雑穀諸色大積」により作成。

|

次に北陸地方の産物としては能登塩がある。薪炭は岩船郡や東蒲原郡、生魚は近辺のものであろう。

その他は産地を特定しがたいが、これらを見ていえることは、新潟港に、北は北海道から南は四国・九州まで、日本各地から、各種の特産物が集まってきていることであり、元禄時代の、全国を一つの圈とした商品流通の発達の壮観さに、目を奪われる思いがする(右上の表参照)。

84()

次に一七一〇(宝永七)年の貿易品をみると、御蔵米は藩数の増加によって金額的に伸びているが(一・一五倍)、民間商人の手を経て集まった米雑穀の金額は、町米の異常な伸びによって一・七倍も増加している。一方、食品雑貨等はやや減少である。しかし総計において一・二六倍の伸びとなっている。

とにかく一六九七(元禄一〇)年、新潟港を通過した総貿易額四六万二〇〇〇両、四〇余国からの入港船舶三五〇〇艘、一七一〇(宝永七)年総額五八万一〇〇〇余両という、すばらしい状況は新潟港の黄金時代を示すものであった。

新潟を支配する蔵宿商人

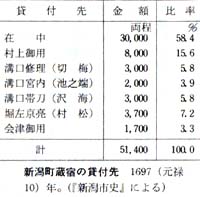

港の黄金時代は、諸侯の廻米を扱う蔵宿の黄金時代でもある。蔵宿はまた諸侯の必要に応じて、蔵米の売り上げずみまで、一時代金をたてかえ、あるいは前貸しを行なったが、一六九七(元禄一〇)年における「諸侯へ貸金大積り控」(『新潟市史』)によると、四大名、二旗本に対して二万一四〇〇両(四一・六パーセント)を貸付ている。また在中貸しも三万両にのぼった。「在中」とは農村の意味であり、周辺の農村が新潟町の蔵宿に多額の借金をもっていたのである。

たとえば新発田領女池(めいけ)六か村の場合、一七〇八(宝永五)年には一七八三両、そのうち領内からのものが九一両、他領からのものが一六九二両であった。この他領とは新潟町を主とするものであることは、地理的位置関係から、おのずと推察できる。蔵宿商人はかくてその豊かな富をもって、大名および都市・農村を経済的に支配するにいだったのである。

この頃の豪商としては、どんな人がいただろうか。一七〇〇(元禄一三)年、村上藩年貢米を新潟町蔵宿が取扱うにあたって、同藩へ納めた請負い証文には、次の人々が連署をしている。

谷宇右衛門、小原麻次郎、小原五郎兵衛、八木市郎左衛門、平田元助、吉川勘兵衛、(肝)田巻定右衛門、

谷小左衛門、北村弥三治、吉川庄左衛門、斎藤源助、(肝)風間与次兵衛、(肝)小嶋四郎右衛門、(肝)伊藤安左衛門、 (肝)宮川弥左衛門、(肝)斎藤吉右衛門

(連署順、(肝)はこの頃の肝煎(きもいり)) |

個々の商人の由緒は明らかでないが、この中には、戦国期以来の豪商田巻(玉木)、一六一七(元和三)年に肝煎に任命された伊藤・斎藤・玉木(田巻)・宮川の家が連綿と続いていて、初期豪商の支配的勢力下に新潟町が栄えていたことが理解できる。

これが大きく変るのは、一八世紀中頃の元文〜寛延期であった。

このように港の繁栄がすばらしくなったので、一七一三(正徳三)年、藩は、敦賀の人・中村源七の献策を用い、新潟から移出する米穀に対し、売買契約者の双方から、売買高一〇〇両につき各一両ずつ合計二両、米一〇〇石につき、銀二五〇匁づつを徴収することとした。 これを仲金(すわいきん)という。

仲(すわい)とは、通常、売買の仲買いをすること、またはその商人を意味するが、ここでは中間に立って徴収する一種の運上金または冥加金を意味する。

そして翌一四(正徳四)年、仲役所を白山堀に面する神明横町に、また仲番所を片原・大川前・新津屋小路・広小路・下川口の五か所に設け、中村源七に徴収を委託した。

源七は給料七〇両を支給されてその任にあたり、子孫その職をついで一八四三(天保一四)年にいたった。 |

|

仲金賦課の対象は、当初は米穀に限られていたが、のちには一般商品にもおよんだので、徴収金額は年々六、七〇〇〇両にのぼった。

これは優に二万石の土地の租税にも相当するといわれ、長岡藩の財政に貢献するところが大きかった。

新潟町の基本法

さてこのような黄金時代において、二つの基本法ができているのは意味深い。

「延宝五年町方へ申渡書」と「享保年間新潟湊定法」である。

前者は二〇条、五付則からなり、新潟町奉行の申渡しである。

その要点は、

(1)御条目・御諚を堅く守り、長岡藩の関屋御蔵の火事には規定に従い人足を駈けつけさせよ、また諸大名米を大切に取扱うこと、すべて武士階級を尊敬することと、封建的秩序を重んずることをまず説く。

(2)旅人の金銀や預物を大切にし、死者の遺品は奉行所に注進せよ、病人には加療を、など他国・他地域からの商人を大切にすることを説くと共に、宿泊は古町の旅館と定め、二日以上の逗留者は吟味のうえ宿泊させること、と警戒も怠らない。

(3)商取引に関しては、あやしいものを売買するな、預るな、保証人のない物を質にとるな、偽りの訴えを起すな、家屋敷の売買は町年寄にことわり、五人組が連判せよと、取引が正しく行なわれるように命じると共に、蔵敷口銭については、不当な安値競争を禁じて、共倒れを防いでいる。

また新潟町の扱う最大の商品は米であるので、大名米はいうまでもなく、町米をも大切に取扱い、白山の町蔵火災には、ただちに規則どおりの人足を駈けつけさせることを命じた。

(4)治安については、喧嘩口論を禁じ、これに加担したものも処罰する、加害者は注進せよ、浪人、保証人のないもの、元の主人と縁の切れないものを召抱えるな、夜番を行なえ等、その維持を命じている。

また町の出火にあたっては、鎮火のため規定どおりの人足をさしむけることを命じたが、沼垂の火事には、親類であっても鎮火するまで出むくことを禁じた。

隣藩(新発田藩)から火事場泥棒の疑いをかけられることを防いだのである。

(5)このほか遺言状の取扱いについてくわしい。

すなわち町年寄・五人組にことわって、元気なうちに書いておくこと、内容変更は速やかに連絡すること、末期の理のとおらぬ遺言状は採用できぬと述べてある。

要するに、襾のように、「元和四年法度」の繰返しもみられるが、都市の大規模化、商取引の複雑化に対応した、法度の細密化がみられる。

この年の申渡書は、一七三〇(享保二五)年、六二 (宝暦一二)年の定書・綻にも、堅く守るように記載されていて、近世新潟町の基本法となった。

次に「新潟湊定法」は、綻書・茶役・口銭・蔵敷・運賃船・浜賃銀・瀬取賃銀・水戸教賃・小揚賃・他国商人金銀取扱いなど、二〇項目にわたって新潟古来の慣習を詳記し、町奉行の承認を得たもので、この時点で慣習法が成文化され、「いよいよ法式違乱これあるまじく候」と、これも後世の規範とされた。

なお、この「湊定法」は、「延宝五年申渡書」ではうかがえない商取引の実態を知ることができる貴重なものである。

top

****************************************

|