|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録1 付録2

八章 不況から戦時体制へ

1 恐慌下の新潟経済

不況による沈滞/産業の振興策/農・水産業

2 交通網の展開

鉄道網/クローズアップされた新潟港/市民の足

3 市民の文化と教育

人気を呼んだ映画/ラジオの普及/大衆化する洋風衣食住/

郷土教育の流行/教育に強まる軍国色/国民学校へ

4 戦争体制への動き

米の統制はじまる/青果物市場への統制/企業の統合/

日常生活も戦時体制/戦争中の耐乏生活/

戦争にまきこまれる市民たち |

1 恐慌下の新潟経済 top

209()

不況による沈滞

昭和の経済は恐慌をもって幕をあけた。

この恐慌によって中小銀行や中小企業は破産し、あるいは合併によって資本の集中、大企業の独占が急速に進行した。

恐慌の影響はとりわけ農家経済に大きく響いた。

米価・繭(まゆ)価が急速に下落したため、農家収入が激減したのである。

農家の窮乏は、商工業にも大きな影響を与え、新潟市内の会社組織の企業だけでも五九社が休業したが、これは会社総数の三分の一を占めるものであった。

一九三〇(昭和五)年の生産総額は二六二二万六五二二円であったが、そのうち、工産品の製造高が最も多かった。

その主要なものをあげると、化学工業が第一位であった。

製油業は日本石油株式会社製油工場をはじめ、ほかに八製油工場があって、年産およそ六〇七万円、そのほか硫酸および肥料製造業の産額が二八四万円、製紙およびパルプ製造四一二万円、次に金属ならびに機械器具工業は新潟鉄工所工場をはじめ、大工場が一八あって、その産額は一四二万円であった。

また、製材および木製品工業は木材が新潟港輸移人の中で最も多いもののひとつであった関係上、市内では発達していた。

210()

その工場数は二六あって、工場種別では最高であった。工産品についで水産品があり、三〇(昭和五)年の産額は一七三万九四〇〇円、農産品が最も少なく四一万四二三七円であった。

これらを前年に比較すると約一割五分、金額にして四八八万円の減少であったが、原料と工賃の下落に伴う価格の低落が、その要因であった。

市内の工業が大恐慌の打撃から立ちなおったのは、一九三一(昭和六)年の上越線の開通によるところが大きかった。この年は、昭和に入ってから工業・農業とも最低の生産額を記録したが、当時大陸で始った満州事変によって、わが国の経済全体が上昇する傾向にあった。

産業の振興策

一九三四(昭和九)年、新潟県は資本金三万円以上、工場建坪一〇〇坪以上、従業員三〇人以上の新規工場を設立した場合、五年間は県税を免除するという内容の 「工場課税特免条例」を制定して大型工場の誘致に乗りだした。

新潟市でも「工場建設奨励規定」によって資本金一万円以上、建坪五〇坪以上、一〇人以上の工員をもつものには五年間の市税免除を定め、工場誘致に努めた。

この結果、三五(昭和一〇)年一〇月には、日本鋼管が新潟市に進出し、新潟電気製鉄所を開設した。

当時、新潟市内の主な会社として、新潟電力会社・新潟電鉄会社・新潟ガス会社営業所・日本石油会社新潟製油所・新津製油所・和田製油所・名古屋紡績新潟工場・横山製綿工場・関屋丸山機業場・新潟鉄工所新潟工場・北越製紙会社新潟工場・日東硫曹会社新潟工場などがあった。

市内工業生産額は、最低を記録した一九三一(昭和六)年から五年間で約二倍に伸び、三八(昭和一三)には約三倍に達した。

一九二七(昭和二)年、商工会議所法が制定され、四月には新潟商業会議所を新潟商工会議所と改称したが、当時の商業界は不況のどん底であった。

|

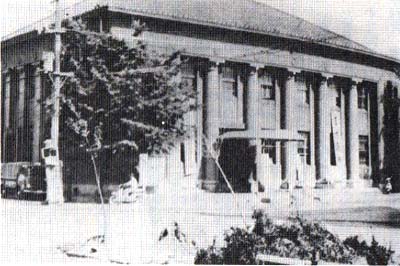

旧新潟商工会議所

(新潟日報事業社『新潟の街歴史散歩』より)

なお、新潟商工会議所の位置は、上大川前通七番町で総建坪一三九坪であった。

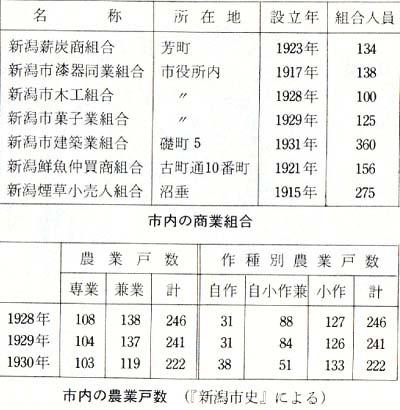

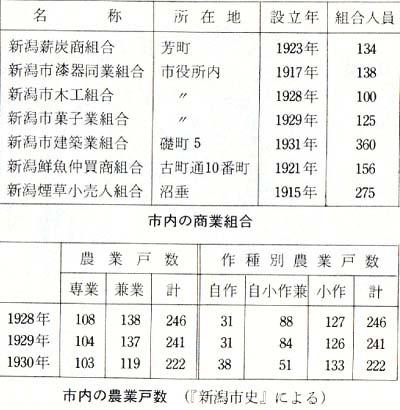

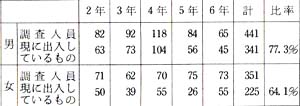

当時、商業の組合として、同業組合、準則組合・任意組合・産業組合などがあったが、組合人員一〇〇人以上のものは右上の表のとおりである。 |

|

この頃では、一般にはどの都市でも小規模な商店が主流であって、新潟市でもそうであった。

商店も満州事変以後の軍需インフレによって景気回復がみられ、一時的にではあったが活況を示した。

新潟市へのデパートの進出は、一九三七(昭和一二)年になってからであり、小林百貨店と万代百貨店(現、大和新潟店)であった。

小林百貨店は小林呉服店がその前身であり、万代百貨店は市内の一流商店主が共同出資し、東京の松屋百貨店の協力を得て設立したものであった。

212()

この新らしい商法は当時として、市内の名所として多くの客を集めたほどであった。

しかし、このデパート商法も、やがて戦時統制の中に繰り込まれていく運命にあった。

農・水産業

市内の農家は信濃川の東岸と関屋・寄居町方面に多く存在していた。

一九三〇(昭和五)年末の耕地は一九六町歩(約一九四ヘクタール)で、農産物の主なものは、米・ナシ・サツマイモ・野菜などであった。

右上の表に、二八(昭和三)年から三〇(昭和五)年までの農業戸数を示してみる。

当時の新潟市の人口が一二万七〇〇〇人、世帯数にして約二万四一〇〇世帯だったから、市内の農家の比率はきわめて低かったということがいえる。

市内における産業としての位置も小さかった。とはいえ、大都市内農業としての特色をもった事業も行なわれている。

すなわち、一九三二(昭和七)年七月、球根花卉の栽培を目的として山ノ下地区に新潟農園が設立された。

資本金一〇万円、耕地面積約六町歩で、採取した球根は満州に多く輸出された。

この農園について、当時のことを知る人の話では、

山ノ下に広大なチューリップ畑のあったことは年輩者なら大抵知っているだろう。

山ノ下小学校の裏まで、桃山小学校も山ノ下中学校も大体その農園の敷地内になる。

入口付近は松林と桃林であったので、桃山町、桃山小学校の名がついたのであろう。

この農園ができた時のことは雑誌キングに大々的にのっている。

チューリップ農園は二十五町歩の土地を借用し、連作しないように農作畑とチューリップ畑を一年交代につくることにした。

十町歩の広さで東洋一といわれるようになった。

見渡す限りのチューリップ畑はまさに美観であり、春には多くの市民が花見に来たり、学校の遠足では農園の見学が恒例になっていた。(『新潟の町古老百話』より) |

昭和初期、経済的には農業恐慌が一段と深刻化していった。地主と小作間の対立も激しくなり、小作争議が続発した。

このような時期に、農民の間に、「青田売り」が毎年のように行なわれていた。

青田売りとは、青田の時期に収穫物を売買することで、主として八月の旧盆決済期に、肥料代や生活費の支払いに窮した農民が、現金獲得のために行なったものである。

一九三五(昭和一〇)年の実態調査によると、青田を売る農家は小作農家の五五・七パーセント、自作農家の一一・七パーセントにおよんでいた。

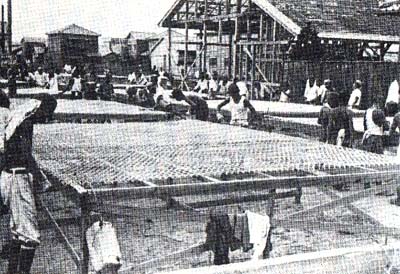

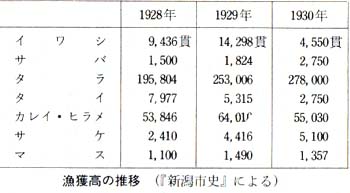

次に水産業について見よう。新潟市の西北は日本海、東南は信濃川に面しているため、元和年間頃から水産業が盛んであったが、昭和初期の状態は次のようであった。

沖合・沿岸漁業には、専用漁業・定置漁業・特別漁業・許可漁業の四種があり、サバ・サケ・マス・イワシ・タイ・コダイ・カレイ等が漁獲された。

沿岸・沖合漁業中で第一位の漁獲を占めたのは、タイ・コダイ・カレイであった。

淡水漁業は古くから信濃川とその支流河川で行なわれ、サケ・マス・イトヨ・八つ目ウナギが主な漁獲であった。 |

|

ただ、大河津分水完成による水量減少などが原因して、不漁の傾向をたどっていた。

一九二八(昭和三)年から三〇(昭和五)年頃の漁業に従事する人口は、兼業を含めて、事業主が三二〇人前後、被能者が三二〇人前後であった。

新潟市の水産加工品として、かまぼこ・ちくわかまぼこを主として、いりこ・ほしか・つくだに等があった。

一九三〇(昭和五)年における産出額は六万七〇三〇円に達した。

2 交通網の展開 top

鉄道網

新潟県では地形上から、鉄道の敷設には各線とも困難な工事を伴い、完成までに長い年月を要している。

とくに上越線は難工事であり、最初の構想が立てられてから一九三一(昭和六)年の完成まで六十余年、一八(大正七)年の着工からでも一四年を要している。

延長九七〇二メートルの清水トンネルが最大難関であり、これだけでも満八年と一一七〇万円余の巨費を投じている。

上越線の開通によって、上野〜新潟間は信越線経由にくらべると九八キロメートル、四時間短縮され、磐越西線経由にくらべても八四キロメートル、二時間四〇分短縮されることになった。

また、仙台方面へ出る最短路として米坂線が、三六(昭和一一)年八月に全通した。

白新線は三九(昭和一四)年に着工されたが、戦争のため中断され、戦後ようやく全通した。

しかし、この時期に、現在の国鉄の主要路線はほぼ完成し、東京および隣接県と新潟市を結ぶ大動脈となった。

このほか、新潟市と周辺地域を結ぶ大量輸送機関として、一九三三(昭和八)年八月に燕(つばめ、現、燕市)〜県庁前を全通させた新潟電鉄がある。

その営業開始の模様を、少し長くなるが社史から引用してみよう。

四月一日五時三〇分、東関屋駅を感激の一番電車が発車し、いよいよ新潟電鉄の営業は開始されたのである。

この時は丁度行楽の季節であったが、開業祝いとして運賃の三割引を実施したり、鷲(わし)ノ木の観桜客のため赤バス(新潟市街自動車)との連絡割引乗車券を発売するなど旅客の誘致宣伝に努めたので滑り出しの成績は極めて良好であった。

四月の乗客は九万二千人を数え、最高は二十九日の一万三千人、最低は十一日の千三百人であった。

続いて七月二十八日には東関屋〜県庁前間の市内軌道も営業を開始した。

この開業に先だって七月二十三日、新潟市教育課から市内各学校に「電車に注意せよ」という通達が出されている。

その内容は「市内電車が近く開通の予定であるから児童が危険区域に立ち入らないように監督せよ」というもので、特に関屋、鏡淵、白山の三校に対して注意を喚起したものであった。

八月十五日には残された白根と燕(つばめ)間が開通し、大正十四年七月に免許を申請して以来九年の年月をついやして遂に県庁前〜燕間の全線が開通した。

この日を記念して県庁前〜燕問に四本の特急列車を設定し、全車を動員してひん発運転を行ったが、丁度お盆にぶっかったため、どの電車もどの電車も満員の盛況で各停車場も非常な混雑ぶりであった。(『新潟交通二十年史』) |

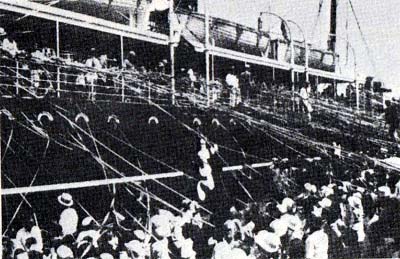

クローズアップされた新潟港

一九三四(昭和九)年に満州国が成立すると、上越線開通の影響もあって、新潟 港は大陸への玄関口として重要性を増していった。

三五(昭和一〇)年、日本海汽船株式会社が新潟〜清津(チョンチン)間に月三回の定期航路を開設し、満州丸・天草丸・月山丸を就航させた。

日華事変後は臨戦体制となり、政府は、東京〜新潟〜羅津(ナチン)〜新京(現、長春)を日満連絡の幹線ルートとした。

四〇(昭和一五)年には、北日本汽船が国策に協力して、満州方面に開拓移民や軍需品等を、満州からは大豆・銑鉄・石炭等を運ぶようになった。

太平洋戦争に入ると、新潟〜満州間のルートは国の「生命線」となり、戦争末期には北海道方面から石炭を中心とする物資の移入が行なわれていたので、一九四五(昭和二〇)年になると、米軍機がひんぱんに来襲し、港内に機雷が投下され、これに触れて十数隻の船が沈没した。

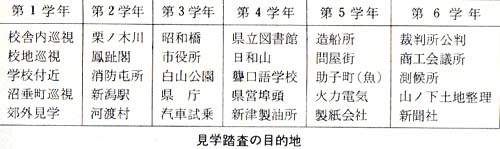

満州開拓移民の多くは新潟港から出発していった。

新潟市からの満州開拓団は、一九四三(昭和一八)年発表の第一二次開拓団入植指導要領にもとづき、元小学校校長、五十嵐昌平を団長として、団員六五八人が同年五月渡満した。

満州国の最南端、万里の長城の北東にあたり、満州国では唯一の海岸線のある錦州省盤山県盤山の東側に入植した。

終戦の翌年引揚たが、帰還者は五八七人であった。そして引揚者中一部のものは、山ノ下中学校隣りの盤山寮に居住した。

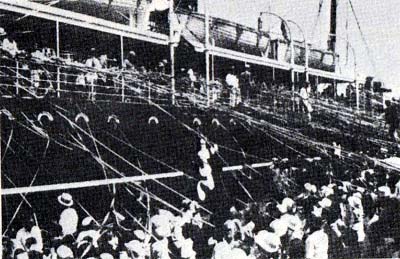

新潟〜両津(りょうづ、佐渡)間の越佐航路では、それまで、第八佐渡丸が花形船であったが、一九三二(昭和七)年になると、初代おけさ丸(四八八トン)が新造されて就航した。

その白いスマートな船体は、佐渡を訪れる観光客に親しまれた。

三七(昭和二一)年頃の観光客は、年間一万四〇〇〇人ほどであった。

新造船おけさ丸の甲板員は、次のように当時を回想している。

真っ白いピカピカの船体、ディーゼル機関の新造船おけさ丸の甲板員に採用され、神戸の三菱造船所まで回航員で行って来ました。

その時はすでに二十九歳。「便所掃除もやるか」と船長が念を押したのも言葉のあやではなくて一番年長の私が毎日朝晩二回づつ、おけさ丸の全部のトイレをブラシでこすり海水を流して掃除させられました。

船長は始終見回りにやってきて、「何だ、これでも掃除したつもりか」などと雷を落として行きます。 シンは優し良いい人でしたが、こういうことにはやかましい親父で、これと見込んだ人間は徹底的にきたえたようです。

トイレ掃除、高いマストによじ登ってペンキ塗り。一番汚くて危険な仕事は全部新参の甲板員、つまりかく申す私がやってのけ、二年後に操舵手に昇格して解放されるまで続きました。 就航当時のおけさ丸のきれいなトイレを覚えておられる方がありますか。(『県民聞き書き帳』) |

|

新潟港内をゆく初代おけさ丸

|

市民の足

新潟市のシンボルの一つとして、信濃川に架設されている万代橋があげられる。 初代万代橋は、一八八六(明治一九)年に木橋として架設されたが、一九二七(昭和二)年に鉄筋コンクリート橋に架替えられ、現在にいたっている。

この新万代橋は、橋長が旧橋の約三分の一に縮少され、長さ二七二メートル、有効幅員二二メートル、中央部の五・五メートルを軌道敷とし、その左右各四・六メートルの車道敷をとり、その両端に各三・七メートルの歩道を設けた。

また、通船の便を考え、橋脚七個の鉄筋コンクリート連続アーチ橋とした。

なお新橋の中央部に軌道敷を設けたのは、中之口電鉄が県庁前から万代橋経由新潟駅にいたる電鉄を計画し、その工費を納付していたことから実現されたものである。

その後、電鉄では計画を変更して路線は県庁前までとし、その先は市内バスによることになったので、軌道敷は全部車道として舗装された。 |

架橋中の万代橋(『新潟開港百年史』より)

|

電車が県庁前までに止められたことは、後日、自動車ラッシュ時代がきて言語に絶する交通難となった結果から考えると、新潟市の交通上に大きく寄与したものといえよう。

一方、新潟市の西南部の浜浦・関屋方面の居住者が増加したので、昭和橋を一九三一(昭和六)年に架設した。

上大川前通一番町の南端を基点として、対岸鳥屋野村大字下所島に通ずる木橋で、長さ三〇五メートル、幅七・三メートルであった。

新潟市にはじめて乗合自動車があらわれたのは、一九二〇(大正九)年のことであった。

三〇、三一(昭和五、六)年になると、バスの競合が激化し、新潟市には五つの乗合自動車業者が出現した。

その後、業者の合併が進み、四三(昭和一八)年には新潟交通株式会社が誕生した。

一九三四(昭和九)年頃の新潟市内のバス路線は、およそ右図のとおりである。

新潟市内線は、新潟合同自動車が、新潟市街自動車を一九三三(昭和八)年に合併以来、路線その他一切を受けついできた。 |

市内バス路線 昭和初期の新潟合同自動車の

バス乗換券に印刷された、当時のパス路線。

|

区間制運賃、乗換券などもそのままであった。

220()

また、新潟合同自動車になって市内定期券も発行された。

市内線全線有効で、一日二回ずつの普通定期券であった。

市内線は一〇銭均一で、定期運賃は一般人一か月三円、小中学生二円であったから、一般人五割引、小中学生六割引きであった。 なお乗換券が廃止されたのは、一九四四(昭和一九)年であった。

3 市民の文化と教育 top

人気を呼んだ映画

昭和時代に入ると、新潟でも都市文化はいっそう大衆化していった。

円本(一円均一の本)や円タク(一円タクシー)が流行したのもそのあらわれであるが、映画が爆発的な人気を呼び、たちまち大衆娯楽の王座にのしあがったのもこの頃である。

当時の映画館としては、古町通八の大竹座・古町通六の日活電気館・西廐(うまや)島町のこんぴらキネマ・横七番町二丁目の新潟館・古町通五の松竹館・古町通四の昭和館・沼垂の湊座・長嶺の江東館、そのほか富士館・第二富士館・山ノ下館・関屋演芸場などがあった。

新潟市の映画館の最初は、一九一四(大正二)年に開設された日活電気館と大竹座であった。

大正の頃は無声映画であったが、はじめて邦画のオールトーキー(発声)映画がかかったのは、一九三一(昭和六)年で新潟日活電気館で上映された大河内伝次郎主演の現代物「上海」であった。

「活動写真が声を出すがてや」という観客の素朴なおどろきは、戦後本格化した総天然色やワイドスクリーンすらはるかにおよばぬほど、庶民にとって驚異だった。

さて、その最初のトーキーの具合は、まだ不完全な発声映画の皮切りであるから、大河内伝次郎のだみ声ばかりが響いて何を話しているかさっぱりわがらんといった状態であった。

実は厳密にいうと、無声時代からトーキーに移る過渡期で、セリフを録音したレコードを画面に合わせてまわすレコード・トーキーの時期が一年ほどあったのである。

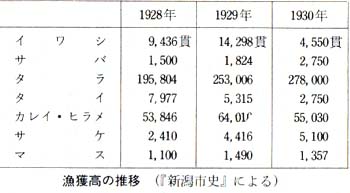

映画は子供たちにも人気を呼び、一九三五(昭和一〇)年一〇月期における礎(いしずえ)小学校児童の映画館出入状況をその一例として示すと、右の表のように児童の七割以上が、映画館に出入りした経験をもっていた。 |

映画館に出入している児童数

(「新潟市義務教育史」より)

|

ラジオの普及

新潟放送局(JOQK)は、一九三一(昭和六)年一一月二一日に、市内旭町通二(現在の日本海タワー一隅の高台)に全国一三番目の放送局として開設された。当時の県内の受信者数は一万二一七二、普及率三・六パーセントであった。

222()

聴取料は三二(昭和七)年四月から月額一円が七五銭に値下げされ、さらに三五(昭和一〇)年になると五〇銭までに値下げされた。

月額五〇銭の受信料は四五(昭和二〇)年の敗戦までつづいた。

新聞は新潟放送局の開局についての意義を、次のように報じている。

全県民がひとしく待望しておった新潟放送局は、いよいよ本日をもって意義ある開局式をあげる運びとなり、今後我々は直接にこの文化の偉大なる恩沢に浴することが出来得る幸運を享有することになった。

もちろん従来も直接東京中央放送局その他の既設放送局よりの受信も不可能でなく、一部には早くも利用されておったが、しかしそれは全県下の大衆をして、完全にもしくは完全に近く聴取させることは困難であり、かつ機械の購入費用も必ずしも何ぴとも購入し得られるという程度ではなかった。

しかるに今回新潟放送局の開局により、非常に低廉な費用でしかも完全に聴取され、ラジオ文化の利用吸収は意のまゞとなったことは、何といっても絶大な喜びであらねばならない。

われらは多数県民諸氏がこの恵まれたる文化を遺憾なく把握し、産業に芸術に、はたまた修養に娯楽に、この科学の超児ラジオの合理的な利用と愛がんとを希望してやまない。(『新潟新聞』) |

ラジオ放送が時刻を知らせる時報は、日常生活に密着した大切なものだった。

放送の草創期から行なわれていたが、最初のうちは、アナウンサーがストップウォッチをにらんで時間を知らせた。

次にはドラを打った。一九三三(昭和八)年になって、ようやく時計と時報送出装置を連合させる方法が開発され、人手を借りずに時報が自動的に電波にのせられるようになった。この時の時報はピアノの打音であった。

ラジオ放送は戦時体制下になるにつれて、戦時色が濃くなり、戦争遂行のための最も強力な統制手段として活用されたのであった。 |

ラジオ体操 海岸でのラジオ体操。

(新潟日報事業社『新潟の街歴史散歩』より)

|

大衆化する洋風衣食住

昭和初期には、服装としては、紳士は背広にネクタイをしめ、帽子をかぶってステッキをつき、工員は髪を七・三に分け、ズボンにシャツという型であり、女性は断髪・パーマネント、エプロン姿が定着してきた。

昭和一〇年代になると国防一色となり、男子はカーキ色の国防服、女子はモンペが登場し、やがて服装などかまっておれぬ時代となった。

昭和初期における市内の料理店は一三五軒にのぼり、そのうち四八軒は沼垂にあった。新潟市におけるはじめての西洋料理店は、イタリア人ミオラの始めたイタリア軒であり、一九二九(昭和四)年に資本金三〇万円の株式会社になった。

224()

また、この頃バーの数が激増し、一五九軒にものぼった。

住宅も、昭和初期になると、外見と応接間が洋風、内は和風というような一種独特の和洋折衷様式の赤屋根・セメント巻の文化住宅が方々に見られるようになった。

こうした近代的な生活文化も、やがて押寄せてきた軍国主義の波に呑みこまれていった。

郷土教育の流行

さて、これまで見てきたような昭和初期からの経済や市民文化と並行し、当時の教育事情をみてゆくこととしよう。

一九三〇(昭和五)年頃から、郷土教育が盛んになった。

これは郷土研究や調査によって、子供たちに自分の住んでいる地域の生活を見つめ |

|

させ、いきいきとした教育を行なおうとするものであった。

これは愛国心の高揚をひとつのねらいとしていた。

沼垂小学校では、三二(昭和七)年より、各教科の研究部と同列に郷土研究部が特設され、郷土の研究調査・郷土資料の蒐集・資料の教材化・郷土室の施設経営などについて、研究がすすめられた。

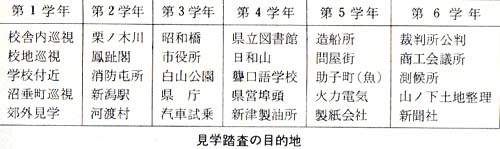

郷土教育を実際にすすめるにあたって、最も実質的効果のあるものとして、郷土の見学踏査が取上げられた。

右の表は、三三(昭和八)年の見学踏査実施の場所である。

見学踏査を実施したのち、口頭や綴り方・絵画による発表、座談会、郷土見学試問などによって、問題の解決や郷土の再認識をはかった。

また、郷土教育流行の風潮は、各市町村や郷土史家を刺激し、郷土史の編集が盛んに行なわれるきっかけをつくった。

一方、この頃には、不況がますますひどくなり、失業者がふえており、「大学は出たけれども」という言葉も生まれた。

そこで、卒業すれば就職は確実であるというので、師範学校の入学競争が激しくなり、五〜六倍という競争率を呈していた。

一九三〇(昭和五)年五月頃から九月にかけての新聞は、新潟市の貧困児童の状況をしばしば取上げている。

その一例として、同年七月二七日の記事を転載して見よう。

深刻な不景気は最も苛酷な翼をのばして罪のない児童たちの上にまで襲いかかってきた。

目下新潟市小学校児童中この不景気のたたりを受けて衣食を奪われ、学用品を失ない、ようやく市役所の救助によって通学している者は、実に一七〇名の多きに達している。

ところがこの底知れぬ不景気は更に多数の犠牲者を出しつつあり、二六日も豊照、礎、鏡淵の各校長より数名の貧困児童救助方を申請してきたが、いずれも涙なしには聞き得ぬあわれな生活をわずかに方面委員や近隣者の同情により送ってきたもので、今後は全く生きる道をたたれ、かく救助方を申請してきたれるもので、市ではさっそく生活補助として四円ないし六円の金を毎月補助し、児童たちだけはぜひ通学せしむるよう通達した。(『新潟新聞』) |

この後、新潟市では欠食児童の対策だけでなく「教育としての学校給食」を検討した。

栄小学校・礎小学校での学校給食の実施は、市内の学校に少なからず反響を及ぼした。

県からの通達によって、学校給食が実際に開始されたのは、一九三二(昭和七)年一一月に入ってからで、食堂弁当、あるいは一部の学校では長続きしなかったが、看護婦・使丁(してい)の手で調製する方法で始った。

教育に強まる軍国色

満州国建国以来、人々の大陸への夢と期待は年々ひろがっていった。

一九三五(昭和一〇)年に、新潟実業組合連合会が率先して、市内小学校児童の北鮮視察旅行を実施した。

児童三六名に、夏休み期間中、北鮮から大連(現、旅大市)地方を見学させるもので、費用は主催者持ちであった。

これは三九(昭和一四)年まで続けられたが、この年には団員一六名のうち六名が女子児童であった。

また、この計画は当初は学校代表という立場で人選したが、のちには大陸への就職希望の熱意あるものから人選するようになった。

高等小学校卒業生の満鮮(まんせん=満州と朝鮮)への就職は、この見学の行なわれた時からすでにあったが、この見学以後、希望者は増加した。 |

学童の満鮮への出発 白山丸・月山丸などが

就航していた。(『新潟開港百年史』より)

|

学校では、満鮮就職は雇用条件では京浜地方の工場などにくらべて劣るが、将来独立のチャンスのあることに望みを託して、積極的に斡旋した。

一九三六(昭和一一)年三月末までに、二葉・長嶺両小学校で、すでに四〇名近く満鮮就職者を出している。

しかし、そのほとんどは個人商店への住みこみであり、いわゆる丁稚奉公であった。

また、日満児童の交歓も盛んに行なわれた。一九三六(昭和一一)年八月、満州国の首都新京の小学生と東京の小学生を新潟市に招き、両都交歓会が開かれた。

三八(昭和一三)年六月には、日満児童交歓作品展覧会が、小林・万代両デパートで催された。

三九(昭和一四)年五月には、満州国賓江省女子高等学校訪日修学旅行団九〇名が、二葉高等小学校を訪れ、同校生徒の朝礼に参加し、同校生徒と共に君が代・満州国々歌・愛国行進曲を合唱し、終って各教室の授業を参観した。

四〇(昭和一五)年は紀元二六〇〇年奉祝の年ということで、満州国児童の来日も多く、使節団一行四二名が新潟に来ている。

一方、小学生は軍国主義の高まりと共に愛国行事への参加が多くなっていった。

新潟市では、従来から郷土とゆかりの深い竹内式部について、常に尊王の志士として尊敬し、単に教育関係者だけではなく、一般市民の中にもその業績を顕彰する各種の運動が続けられていた。

しかし、一九三六(昭和一一)年四月の国史教科書には竹内式部は取上げられなかったので、文部省に対して各方面から竹内式部の教科書への復活運動が活発に行なわれた。

228()

その結果、それが認められて第五期の国史教科書には取上げられることになった。

なお、国民学校令による改訂教科書『初等科国史』でも取上げられていた。

国民学校ヘ

新潟市の年々の発展につれて、市内の就学児童数もまた年々増加の一途をたどった。

一九二七(昭和二)年度と三六(昭和一一)年度とを比較すると、四五六二名の増加を見せている。

二七(昭和二)年度を見ると、一校の収容児童が一〇〇〇名以下の学校は大畑小学校と山ノ下小学校の二校のみで、他の学校はいずれも一〇〇〇人以上の学校である。

なかでも新潟・鏡淵・豊照・湊・入舟・沼垂・二葉の各学校は、一五〇〇人を突破するマンモス校となった。

しかし、この一〇年間に、栄・白山・長嶺・浜浦・宮浦の各小学校が新設され、他の学校は増築等が行なわれた。

皇国民錬成の方針を掲げて、一九四一(昭和一六)年四月、国民学校令が施行され、これらの各小学校は国民学校と改称された。

これに伴って教育の内容も大きく変化し、国家主義・軍国主義の教育がいっそう強く推進されていった。

一例として関屋小学校の場合を見てみよう。校訓として「諸子は皇国日本の少国民である。

聖恩のもと心身を錬成して興亜の大国民となれ。一、誠をもって貫け。一、正しいことを断じて行え。一、学問を楽しみ学問を生かせ。一、身体を鍛えて元気で働け」と示した。これを日常生活に実践していくために、「児童の一日」というものをつくり、起床・洗面から夕食・就寝にいたるまで、二二項目にわたって規準を定めた。

こうして全校体制で、学校を皇国民錬成の道場たらしめようとした。

戦時体制の進展と共に、児童・生徒もまた戦力の一環である人的資源として、応分の奉公が要請された。

市内の小学校においては、教育の一環としての勤労奉仕作業を、地域の状況に応じて種々の形態で実施した。

都市部では早起き町内清掃・校区内神社清掃、周辺部では落穂拾い・出征軍人留守宅の農耕奉仕等が行なわれた。

一九四一(昭和一六)年一二月、太平洋戦争の勃発と共に、学校教育における勤労作業も生産労働力奉仕の方向へと動いていった。

四四(昭和一九)年三月には、学徒動員実施要綱が設定され、中等学校以上は今後一年間、常時継続して動員することとなった。 国民学校高等科と中等学校一、二年生は、土地の事情と心身発達の状況を考えて、作業種目を選択して実施することとなった。

宮浦国民学校男女生徒一五〇余名が、一九四四(昭和一九)年八月二五日から、通年動員の第一陣として、山ノ下の石井精密工場に出勤することになった。 |

学徒動員 新潟鉄網で作業中の新潟中学生徒。

(『青山八十年』より)

|

230()

この工場での日課は、朝七時四五分に集合、人員報告・掃除・朝礼、八時一五分から四〇分間は修練所で算数・理科・国語の授業、九時から兵器製造作業にとりかかり、男生徒は旋盤・仕上げ・機械組立の作業をする。

一時間の昼食休憩ののち、午後一時から三時三〇分まで作業、その後三〇分は反省と研究、四時から清掃、終礼となっていた。

女生徒の作業は旋盤・フライス盤の作業現場と事務所間の連絡、工場内の整理が主なものであった。

生徒はいずれもおどけなさの残っている顔ながら、国防色の作業衣に身をかため、海軍式の動作できびきびと働らく姿は、いかにもかいがいしいものであった。

また食糧増産という国策にしたがって、農耕作業も大きく取りあげられた。

大畑小学校では一九四一(昭和一六)年、一個人の好意で学区の田中町にある二六〇〇坪の砂丘を借りることができたので、これを学校農園として開拓した。

学校からは一〇分で行くことができたので、全校児童が作業にあたった。

ジャガイモ・サツマイモ・麦・カボチャ等をつくった。

日照りがつづいた夏には、町内会長の協力を得て、消火栓から消防用のホースで作物に水をかけてもらった。

秋には収穫祭を挙行し、収穫した麦をパンにして全校児竟に食べさせた。

一方、戦争拡大と共に物資欠乏がひどくなり、国民学校の生徒の手をとおしても、諸物資の回収が実施された。

金属製品・茶殼・家庭灰・ヒマの種子・薬びん・蓄音器古針等が回収された。

一九四五(昭和二〇)年五月になると、戦時教育令が公布されたが、この最大のねらいは学徒を直接本土の防衛にあたらせることにあったといわれる。

この時期における市内の学校では、空襲に備え、耳・口・鼻を六本の指で同時におさえ、机の下にもぐる待避訓練がひんぱんに行なわれ、疎開する児童も多くなっていった。

4 戦争体制への動き top

米の統制はじまる

一九三八(昭和一三)年の国家総動員法によって戦時統制は完成したが、産業経済はもとより、国民生活全般にわたって統制されることになった。

とくに農業の盛衰は、そのまま国力に反映するから、戦時体制化では、国も積極的に農業政策に取組まなければならなかった。

ことに新潟県は米作中心であるから、その動向は県の経済に多大な影響を与えた。

政府は主食である米穀を統制するために、一九四〇(昭和一五)年に米穀管理規則を公布して、米の供出と配給の実施を開始した。

これは政府が農家の生活保有米をのぞき、ほかはすべてを公定価格で買上げ、消費者に配給するものであった。

配給は、それまで米穀集配をやってきた商人の手から離れて、食糧営団の独占事業となってしまった。

全家庭には飯米通帳が配布され、全県いっせいに実施されたのは、一九四一(昭和一六)年三月一六日からであった。

実施するにあたっては、市町村長が各世帯について、年齢別・職業別人員数を調査して配給原簿を調整した。

さらに、各世帯に対しては通帳を発行して、これによって市町村長の指定した購入先から配給を受け、消費者は指定店以外の者から勝手に米を買入れることができないと同時に、販売者もまた、指定された通帳持参者以外には米の売却ができないことになった。

232()

当時、一般成人の家庭配給基準量(一人一日あたり)を、一九四一(昭和一六)年から四五(昭和二〇)年までの五年間について見ると、四二〇グラム・三二七グラム・三二〇グラム・四〇〇グラム・三六〇グラムとなっており、この推移を見ると、戦時下における農業労働力の不足から、農業生産は減少し、そのため配給の枠はしだいにちぢめられたことが知られる。

その結果、巷には「ヤミ米」が横行するようになった。

青果物市場への統制

政府は、一九四〇(昭和一五)年七月一〇日、青果物配給統制規則を公布し、青果物の統制を開始した。

新潟県内で青果物の配給統制機関として最初に発足したのが、この年九月二六日に結成された新潟県青果物市場協会であった。

この協会は、複雑多岐であった青果物の配給系統を簡素化するため、市場機構および取引方法を改善、青果物価格の適正化をはかることを目的とした。

この設立によって、新潟市内の一〇〇にのぼる仲買い業者のうち、指定業者以外は小売り業者に転じ、仲買い人は徐々に縮小されていった。

また市場協会では、一般小売り商に対し、低物価政策を遂行するために、新潟市には一〇名の監察員が朝の市場から夜の市場まで現場を監視していた。

市場協会設立後まもなく、一〇月六日、渡辺浩太郎などによって新潟青果配給統制株式会社が結成され、新潟市匚大川前通五蕎町と沼垂の二か所に市場を設けた。

しかし、翌年、半年に及ぶ青果紛争が影響し、一九四一 (昭和一六)年九月に解散してしまった。

一〇月には、先の配給統制会社に参加していない業者が中心となって、東西両青果問屋組合が県指定の配給統制機関として発足した。

参加業者二〇名(新潟側九名、沼垂側一一名)による組織を完成させた。

四三(昭和一八)年になると、様々の経過をへて、新潟市営による新潟青果配給会社が、資本金一九万五〇〇〇円で流作場を本部にして発足した。

社長には県農会長、岡田正平が就任した。

その配給制度によると、青果会社は小売り業者を統一、青果会社に集荷された野菜を小売り業者がそれぞれ配給担当区域である町内会・隣組へ配給するもので、小売り業者の権限がかなり重要視された。

また果実は配給単位区域内で自由販売とされた。配給単位区域というのは、連合町内会区域をいった。

区域ごとに人口を記載し、その記載された配給台帳を青果会社と小売り業組合へ備えつけておくと、青果会社は一日の入荷量に応じて、原則として各品目について一人あたりの配給量をきめる。

それを単位区域ごとに分けて、小売り業組合へ卸す。

小売り業組合では、配給単位区域ごとに一名の配給責任者をおき、数名の配給担当者を配置しておく。

配給責任者は、荷受けしたら青果会社発行の荷卸し案内書を、配給開始に先立って担当連合会長へ提出するという方法であった。

しかし、この反面、振り売り業者、不正小売り業者の数は膨大なものがあった。

企業の統合

戦時経済では、あらゆる物資が戦力の増強に向けられた。そのため、一九四三(昭和一七)年に企業整備令が出され、企業の整備統合が促進されていった。

次に、いくつかの統合の実態をあげてみよう。

新津石油・早山石油・旭石油の三社が一九四二(昭和一七)年八月一日に合併、昭和石油会社を設立した。

234()

資本金五〇万円の新潟ガスは、一九四三(昭和一八)年一二月、長岡ガスと三条ガスを吸収合併して資本金二〇五万円とし、北陸ガスと商号を改めた。

供給地区は、新潟市のほか、長岡市・三条市・加茂町であった。

一九四一(昭和一六)年、配電統制令によって電気事業の統合再編がはかられ、全国を九区域に分割して各区に一社の配電会社を設置することになり、新潟県は東北六県と共に東北配電株式会社のもとに統合されることになった。

物資の統制が強化されると、その落し子のように統制会社が続々と設立された。

一九四一(昭和一六)年には、新潟県酒販会社・新潟県醤油統制会社・新潟県味噌統制会社、翌四二(昭和一七)年には、新潟県繊維製品配給会社・新潟県石炭会社・新潟県燃料配給会社・新潟県本材会社・新潟県洋紙共販会社等が設立された。

金融機関の統合は、一九四二(昭和一七)年四月の金融団体統制令によって推進されていった。

新潟の第四銀行は新潟銀行を合併すると共に、上中越でも柏崎・安塚・能生・百三十九の各銀行を吸収した。

貯蓄銀行の合併もすすめられ、新潟貯蓄・新潟興業貯蓄の両行け第四銀行に合併された。

また、県内の無尽会社の統合もすすめられた。

二九(昭和四)年に大森無尽会社は、新潟・越後両無尽会社を合併していたが、四二(昭和一七)年にはさらに信用・第一共栄の両社が合併して新潟無尽会社と改称した。

これはのちの新潟相互銀行の前身である。こうしてすべての金融機関は、あげて戦争遂行に協力させられたが、市民も生活をきりつめて貯金につとめ、国策に協力した。

交通機関の統合としては、まず一九三八(昭和一二)年に、重油・揮発油・ガソリンの切符制が採用され、県下のタクシー・ハイヤーの統合が行なわれた。

貨物自動車は四〇(昭和一五)年までに新潟地区は一三業者に統合され、四二(昭和一七)年一〇月末になると、新潟地区貨物自動車会社に統合された。

バス会社も県下を三地区に分け、下越・佐渡地方では、四三(昭和一八)年に新潟電鉄会社と新潟合同自動車が合併し新潟交通株式会社が創立された。

同じ年に、港湾関係では新潟海陸運送会社・新潟臨港開発会社・新潟港運会社・新潟倉庫会社・日本海倉庫会社・日満倉庫会社が統合されて、新潟港運送会社が設立された。

日常生活も戦時体制

一九三八(昭和一三)年に国家総動員法が成立すると、国民生活のすべてが統制下におかれることになった。

国内向けの綿製品の製造販売が禁止され、家庭用鉄製品の製造も禁止された。

また風俗営業の取締りも強化され、映画の興業時間が制限されたりした。

一方、政府は国民を戦時体制に駆りたてるために、「贅沢は敵だ」ということで、消費節約・勤労奉仕・貯蓄奨励・生活改善が叫ばれた。

さらに愛国精神を高めるために、「日の丸弁当」が奨励された。

そして一九三九(昭和一四)年九月一日から、毎月一日を「興亜(こうあ)奉公日」と定めた。

日中戦争で戦線が広大な大陸に拡大していくと軍人の動員数も日を追って増大し毎日のように市民は応召されていった。

当時の『新潟新聞』は次のように報じている。

暴支討つべし、進めよ鷹懲(ようちょう)の軍、挙げよ国威の輝きを、深まりゆく秋をよそに今や新潟市中は軍国一色の応召風景に彩られ明けても暮れても万歳の絶叫と軍歌の合唱に沸き立っている。

市中は日の丸の国旗と応召兵にはなむけの幟(のぼ)りで美しく、街頭は千人針と千人力で埋まり、ビルディングには「祈武運長久」や「祝出征」の大幟りが力強くゆらいでいる。

競い立って征戦の帥(し)に加わる応召兵は、それぞれ所定の時間に家族、近親、町内会の人々に擁され歓呼の声に送られながら出発するが、柾谷(まさや)小路、万代橋から駅へかけての歓送の人波は文字通りの物すごさ、あらゆるものが感激と昂奮(こうふん)に塗りつぶされ、軍歌の大コーラスは天に轟くばかりだ。 |

こうして戦時体制がすすむにつれて、協力体制は身近な隣り近所にまでもおよんでいった。

一九四〇(昭和一五)年一〇月の大政翼賛会の結成と共に、その下部組織として部落会・町内会・隣組が整備強化された。これは人々の自発的協力を得られる地域組織であり、国民の実生活を直接掌握する上でもすぐれたものであった。

四三(昭和一八)年はじめ、新潟市では、組織は大体一〇戸単位で、少なくとも月一回以上の常会が班長の家で開かれた。

「とんとんとんからりと隣組、まわしてちょうだい回覧板」という歌の文句そのままに、回覧板がしょっちゅう隣りから隣りへ伝達され、防空演習や配給の連絡など、相互伝達の重要な役目をはたしていた。

隣組で主に取扱ったのは、防空演習、廃品の回収、物資の配給、遺家族・留守家族への救援、出征兵士の見送りなどであった。

これらのことに少しでも協力をしなかったり、訓練に参加しないと、「非国民」として非難された。

戦争中の耐乏生活

戦争の進展に伴い、主要食料をはじめ各種の生活必需物資の供給が統制されるようになったが、新潟市ではヤミ取引、買いだめを阻正し、配給の公正を期するために、一九四二(昭和一七)年に食料品総合切符制を実施することになった。

これは、すでに東京・名古屋等の先進都市で実施していた総合切符の見本を集めて研究していたが、市食料品小売商組合と協議会を開いた結果だった。

新潟市の住宅問題は、人口増加と疎開者受入のため、住宅難の声は高かった

一九四三(昭和一八)年一〇月以来、中央官庁の一部が新潟市に設置され、市内はいっそう住宅難におちいったが、まず料理屋などが自らすすんで営業用の建物の一部を提供したほか、寺院や一般市民も住宅の一部を開放するにいたった。

また伝統を誇る鍋茶屋・小黒館をはじめ、偕楽館・鶴善など一流料亭が転業を決意し、また改築工事に着手するなど、市民や近接各町村の協力がなされた。

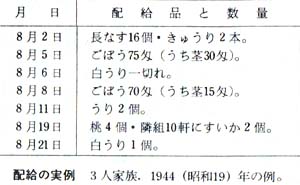

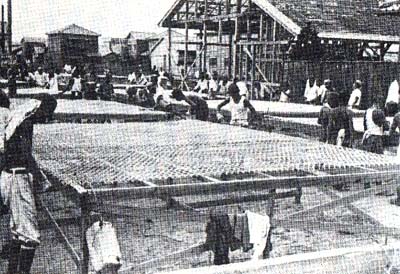

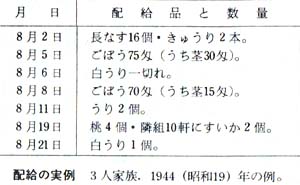

野菜配給状況を一九四四(昭和一九)年八月、三人家族の場合について見ると、右の表のような状況で、各家庭からの買出部隊の出動もやむをえない状態であった。

同じ年の衣料問題については、衣料切符が第一種(二九歳以下)、第二種(三〇歳以上)と妊産婦等の特配切符を合わせ、二二万五〇〇〇枚が、五月から新潟府に交付された。

五月一五日に全市の町内会長が集められ、市民待望の衣料切符が交付された。

衣料品の配給所は市内の呉服販売業者・洋品店の中から二一か所が指定された。 |

|

一九四四(昭和一九)年度、新潟市民に割当られた燃料は、家庭用木炭一三三万九四四四貫、まき一〇万三一七〇貫、代用燃料七一万八〇二〇貫。

木炭はガスの有無によって配給量を異にし、ガスのある家庭は家族数に応じて二人まで二四貫、一五人以上四〇貫、ガスのない家庭は二人まで三〇貫、二九人以上五二貫とした。

まきは、五人家族まで二・八石、六人ないし一四人は三石、一五人以上は三・五石の割当で、まきの石数は普通五〇束を一石とし、製材くずは長さ六尺のもの六束を一石と計算した。

このころの最も深刻な悩みは入浴難であった。燃料入手難のため休業を続ける浴場が多く、あるいは、一か月のうち、わずか二、三日しか開業できない銭湯もあって、ごく少数者だけがガスを利用し、あるいは補助温水器によって、数日間開湯して市民の保健衛生にサービスしていた。

そこへ遠いところから市民が殺到して混雑し、入浴難から入浴地獄の観を呈していた。

市民の食生活はというと、百貨店の食堂、喫茶店の前には、昼食は一〇時から、夕食は三時から店頭に行列しなければならない状態だった。

一九四五(昭和二〇)年四月から、市内の米食を出す店を、県市が連絡して一二か所だけ選び、市民食堂に指定した。

外食者は各自配給された外食券をもって市民食堂に行って食事をした。

食事は雑炊(ぞうすい)が主であった。

戦争にまきこまれる市民たち

冬の燃料確保に、市民の手で六〇〇〇石のまきを生産するため、五班の勤労奉仕隊六〇〇〇人を編成して、一九四四(昭和一九)年九月一日から一一月末までの九〇日間、東蒲原郡三川村・北蒲原郡安田村・石船郡下海府村で生活を行なうことになった。

一人一日一石の割でまき生産にあたり、一〇日間交替で一町内から一名ずつ出動した。

新潟港は軍需物資・生活物資の出入港として大きな役割をもつようになったが、荷役能力の不足によって滞貨することがあるので、市民勤労奉仕隊は一九四四(昭和一九)年五月から一九月まで、連日三八〇人の隊員を出勤させて港湾荷役に協力し、戦力増強に一役買ってでた。

各町内に対する出動割りあては、一か月二回または三回となり、一隣組から一回一名ずつとしても、そうとう無理な奉仕であった。

市では、これと共に市民の盛りあがる勤労報国精神に訴えて、無理のない勤労報国隊を送り出す方法を研究し、五月二二日、市翼賛会勤労動員署・受入側・町内会長・商業報国会・産業報国会などの代表が集まり懇談会を開いた。

戦局の切迫と共に、一九四五(昭和二〇)年六月一〇日、新潟に対して諸物の疎開が指令された。

実施した戸数は西新潟三六五、東新潟二百五であった。

大戦中、道路の幅をひろげたり、重要建物や重要工場を守るために実施された建物の強制疎開は、新潟の中心部では、郵便局と大和デパートの周辺家屋が疎開家屋に指定された。

古町七番町の東側は千歳小路から柾谷小路まで、通りの東方、郵便局との間の家は全部取壊された。

また西側では、田辺漆器店から大和デパートまで、西堀前通にいたる全部の家が取壊された。

鉄工所では、新潟鉄工所と島本鉄工所の周辺が疎開の対象に指定され、白山駅周辺では駅裏が強制疎開された。

240()

東新潟では、沼垂駅前と東横町南側、新潟駅の周辺、山ノ下では、新潟鉄工所山ノ下工場の周辺の人家が強制疎開にあった。

臨港地区では、臨港町十間道路両側の商店街は全部取壊された。

そして港地区の二二棟の倉庫中一〇倉庫が疎開させられた。

市内では各所に防空壕がつくられ、盛んに防空訓練が行なわれた。

一九四四(昭和一九)年から四五(昭和二〇)年に入ると、戦局はますます敗色が濃く、敵の空襲はいよいよ激しさを加わえてきた。

一九四五(昭和二〇)年八月一〇日、新潟市にも原子爆弾が投下される公算が大となったため、県と市では、一般市民の急速な徹底的人員疎開を決定した。

布告は一一日朝になって市民にランオその他の手段によって、市民全員は緊急に郊外二里以上の地に退避するように伝達された。

一二日になると市民の九割以上が疎開し、人影のない死の街になった。

新潟の府街地はかろうじて戦火を免がれたが、新潟港は少ながらぬ被害をこうむった。

とはいえ、新潟市は全国の大都市では数少ない非戦災都市として生きのびることができた。

top

****************************************

|