|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@����@����@�O���@�l���@�́@�Z���@�����@�����@����@�t�^1�@�t�^2

�@�́@�����̐V����

1 �V���J�`

�@�@���肩�炳�߂�V���^��C�̓����ƐV���̈ʒu�^�V���ɔ�Ԑ�^

�@�@������̊J�`�^�V�炵�����̕��i�^�s���̐���

2 �����J���̐V��

�@�@�������X������^�V���V�������݁^�ِl����̌����V���^

�@�@�͐��ʂ̔��B�^���㋴�^�ߑ�I�R�~���j�P�[�V������i�^

�@�@�R��������

3 �ߑ�s�s�ւ̑���

�@�@���D�̐��ށ^�Ίݖf�Ղ��J���^�k�m���Ƃ̊�n�Ƃ��ā^

�@�@�`�p�ݔ��̉��P |

�@�@1�@�V���J�` top

�@���肩�炳�߂�V��

�@�]�˖��{���������ɋ��������y���[�̕č��͑��Y�ꗈ�q�́A�ꔪ�O�i�Éi�Z�j�N�A�܂��܂������̐��ɂ������V���n���ł͂��������A���˂ɉ��x����������ꂽ��A�s�ӂɈٍ��D�����q�����Ƃ��̏��u���ʒB���ꂽ�肵�āA���X�ɋٔ����`���������B

�@�A�����J�͍��D�̈Зe�ƈ��͂Ƃɂ���Ė����̗v���Ŗ��{�����|���A���f�������{�͊J�`���Ėf�Ղ��n�߂���j�Ɍ����Ă䂭�B

�@���ꔪ�l�i�������j�N�A���Ęa�e���i�_�ސ���j�����т��ŃC�M���X�E���V�A�E�I�����_�ȂǂƂ�������������B

�@����Ƌ��ɖf�Ց��i�̂��߂ɏC�D�ʏ������ܔ��i�����܁j�N�ɃA�����J�ƌ��̂��͂��߁A�e���Ƃ����сA����ɂ���Ē��������̓��{�͋}���ɊC�O�֖�˂��J�����ƂɂȂ����B

�@���ɂ���ēK���ȍ`�p���J�`���ׂ��A���{���́A�͂��߉��c�i���A�É������c�s�j�E�����i���A���َs�j�E����̎O�`��\�肵�Ē������A�A�����J������ɑ����̊J�`�ƊJ�s��v�����Ă������߁A���ǁA�_�ސ�E�V���E���ɂ̎O�`�����킦�A�]�˂���ё��̊J�s�����ꂽ�B

�@�ł͎��̂悤�ɗ\�肪���Ă�ꂽ�B

�@���c�@�_�ސ���J�����̂��Z������ɕ�����B

�@���ف@�C�M���X�͈ꔪ�܋�N��������A�t�����X�͓��N������ܓ�������Ղ��J�n����B

�@�_�ސ�@�A�����J����т��t���_�͈ꔪ�܋�N�����l���A���V�A����уC�M���X�͓��N��������A�t�����X�͓��N������ܓ�������Ղ��J�n����B

�@����@�_�ސ�ɓ����B

�@�V���@�܂����Ƃ��ꔪ�Z�Z�N�ꌎ���������Ղ��J�n����B�������A�V���`���J���̂�����ȏꍇ�́A���̑���Ƃ��ċ߂��Ƃ���Ɉ�`��I�ԁB

�@���Ɂ@�܂����Ƃ��Ɉꔪ�Z�O�N�ꌎ���������Ղ��J�n����B

�@�]�ˁ@�܂����Ƃ��ꔪ�Z��N�ꌎ����J�s�B

�@���@�]�˂Ɠ��l�B |

�@�Ƃ������ƂŁA���{�C���ł͗B��V�����ΊO�I�ɊJ��������ƂɂȂ����B

�@���ꔪ�܋��i�����Z�j�N�t�ɂȂ�ƁA���������I�����_��V�A�̑D�����`���āA�Z���Ԃł͂��������D�����㗤���Ďs�X������܂���Ă����Ƃ����B

�@�܂��A�C�M���X���H�ɂ���Ă����`�̓��O���ׂ��Ɏ��@���A�������Ă������B

�@���ɂ��J�`��ł��邩��A���{���O����s�W�҂�ʖ�h�����ĉ��̏����������Ă������Ƃ������āA���͂Ȃ���������ǂ��A���������́A���߂Č���g���D�h��g�ِl�h�̎p�ɂ����Ԃ�Ƌ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@���݂̂悤�ɕ@�ւȂǂȂ�����̂��Ƃł��邩��A�f�ГI�ȕ��������ɂ��邾���̐l���啔���ł����� |

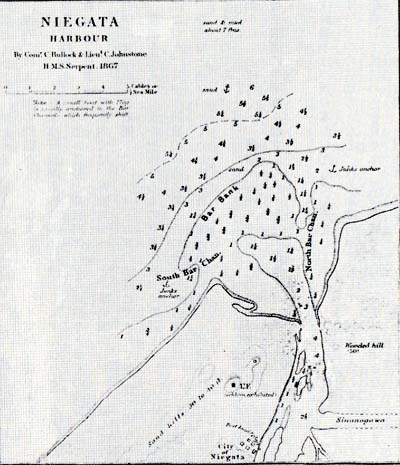

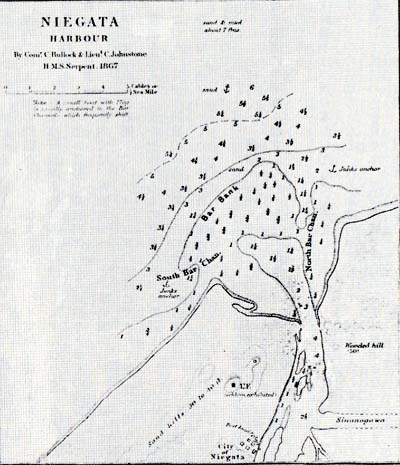

�C�M���X�C�R�쐬�̊C�}

1859 (����6�j�N����67�i�c��3�j�N�ɂ����Ă̑��ʂ̌��ʍ쐬���ꂽ�u���n�����y�V���ߖT�v�C�}�����B�i�V�������p�����ّ��j

|

�͂��ŁA�������Ďn�߂Ď����̖ڂŌ��Ď���̔g���傫�����˂��Ă䂭�̂������Ă��������Ƃł��낤�B

�@�����͂������A�g���D�h��g�ِl�h�����ł͂Ȃ������B

�@�Éi�ȗ��̑ΊO�I�����̋}���ȓW�J�̗��ɁA�����ł͂܂��ʂ̖�����������ɑ傫���A�����s�C���Ȏp�������������B

�@��C�̓����ƐV���̈ʒu

�@���ďC�D瓏����̒���͂������Ă���Ȃ�ƍs�Ȃ�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�A�����J���̋����p���Ɩ��{�����̈ӌ������ȂǑ����̋Ȑ܂��o�Ă����̂ł��邪�A���̊Ԃɍ����ł́A�O�����ׂ��Ƃ̝��Θ_���������ɐ���ɂȂ��Ă����B

�@���̖��{�͑�V����i�����j�|�N���i������̂��݁j���J�i�Ȃ������j�̐������ŁA�A�����J���̋��d�ɉ�����Ē��{�Ȃ��܂ܒ����f�s���������ɁA���������A����������̂��������X�ɒf�߂��Ă����������i�����̑卖�j�A��ςȂ��ƂɂȂ����B

�@��ɂ̓ƍٓI�����p���Ƃ��̌�̌������̍�́A�����������Θ_�҂��h�����邱�ƂɂȂ�A�����_�ƌ��т��Ă����鑸�����Ή^�����������W�J�����ɂ�āA�₪�ē|���^���ɔ��W���Ă����̂ł���B

�@�ׂ��Ȃ��Ƃ͏Ȃ����A�F���E���B�E�y���Ȃǂ̐���̗Y�˂������̒���������߁A����_�Ƃ����������̎哱�����m�����Ă��������̍Ō�ɂ́A��C�푈�Ƃ����|���V���{�����̈����킪�����̂ł���B

�@��C�푈�́A�����{���炾�i���Ă䂫�A�ꔪ�Z���i�c���l�j�N�O����ܓ��̍]�ˊJ�邪�A�܂��ЂƂ̋��ƂȂ�B

�@���̐V���{�R�ɑ��āA�z����܂ޓ��k�n���̏��˂́A���H�z��˓�����g�D���Ē�R�̐F���������B

�@�]�ˊJ��Ŗ��{�̊����͎����ƂȂ��Ă��܂������A�Ȃ����^�̍D�]���̂���Ŋe�n�Ŕs�c���������{�⏔�˂̕��������A�z����ÂȂǂɓ���Ă����B

�@�t�����̐V���ɂ��A���������A�����������ꂱ��ł���悤�ɂȂ����B

�@���a�������������ɂ킩�ɑ��R�Ƃ��Ă����A�ꂵ����ɂ����������̗��\�������A�����������Ȃ������A�V�̐V����s���̎蔖�Ȑl���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���{�C���L���̍`�ł���A���˂̔N�v�Ă̐ς݂����╨���̈ړ��������ł��邩��A���R�R���I�ɂ��d������A��˓������Ƃ��Ă͂ЂƂ̋��_�ɍl���āA�˕��̉��������������B����ō`�̊����͂����˓����̟����ɓ���Ƃ������ƂɂȂ邵�A�V����s���̍s���@�\�͋t�ɓ������̐��͂ɉ�����ď������Ȃ����ŁA�Ƃ��Ƃ��Ō�̕�s�ƂȂ����c�������Y�́A�܌�����A�đ�˂֗a���Ƃ������ڂŐV�����̎x�z��������킽���Ĉ��g���Ă��܂����B

�@���ǁA�V���͗�˓����̎x�z���ɓ������킯�ŁA��ÁE�����E���ȂǏ��˂̋����Ǘ��Ƃ��āA�풓���̑��w���҂Ƃ��ẮA�đ�ˉƘV�E�̐F�쒷�傪���̔C�ɂ����邱�ƂƂȂ����B

�@����A��C�푈�̈É_�͉z��ɂ��B���A�l�����{�����z�n���ɐV���{�R�����X�Ɛi�R���āA����J�E�����Ɍ����Ă����B

�@�z��ł����Ƃ������A���������U�h�킪����Ђ낰��ꂽ�̂́A���̒��z�n���ł��������A���̗��ɂ͎��͂ł��钷���˂ւ̖L�x�ȕ���e��⋋���A�V������s�Ȃ��Ă����Ƃ����������������̂ł���B

�@����̉����ɂ�āA����e��̋������Ԃɍ���Ȃ��Ȃ肪���ƂȂ����V���{�R�Ƃ͔��ɁA��˓����R�͗L���Ȕw��āA�퓬�͂��Ȃ蒷���P����Ԃ��������B

�@�V���ւ̕���e��⋋�́A�قƂ�ǃX�l���Ƃ������l�����ɍs�Ȃ��Ă����B

�@���̊O�l�ɂ��Ă͕s���ȓ_���������A���������˂��哱���Ă����ƘV�͈̉�p�V�����A�����ďo�{�������ɉ��l�Œm�����A���ӂƂȂ����̂��Ƃ����Ă���B

132�i�j

�@���̑����̊O�l���A�ǂ���ɂ����S���Ȃ��Ƃ������Ƃœ�����Êς��Ă���Ȃ��ŁA�X�l���́A�܌������A�ˑR�V���ɗ��āu�V���J�`�����{���v�Ə̂��ď������n�߂��̂ł���B

�@�����Ď������{�ɐV�����V���{�R�̎�ɂ�����܂ł̓��Ԉȏ�A��˓�������ɂ������ɔ���܂������悤�ł���B

|

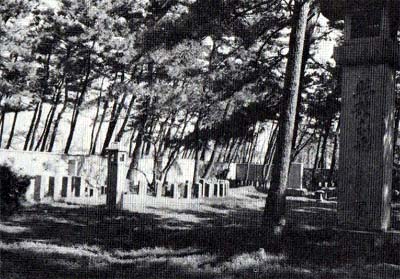

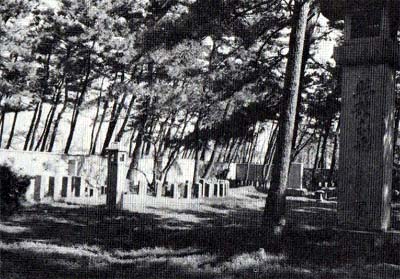

��C�푈���҂̕�

�����Ђɂ܂�ꂽ�V���{�R�펀�҂̕�B

���݂́A�썑�_�Ћ����Ɉڑ�����Ă���B

|

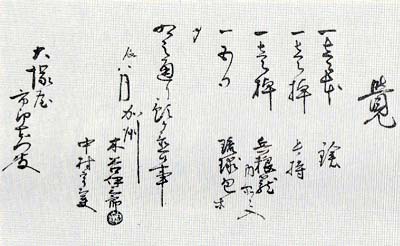

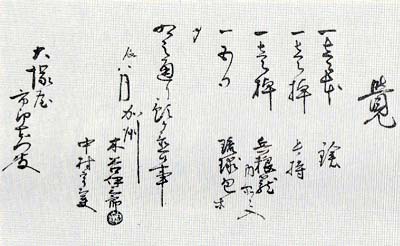

����˕��̗a�����@1868�i�c��4�j�N8���V���{�R�ɏ]�R����

�V���֗�������˕��̖ؒJ�ɎO�Y�E�����F���v��2�����A

�]�킷��ۂɁA�����i�i���E�����E�����āE������Ȃǁj���A

�V���̌�������ˉ��s�Y�E�q��ɗa���Ă��������̊o�����B

|

�@�V���ɔ�Ԑ��

�@���̂悤�ȏ�Ԃ��A�V���{�R�ƂĎ�����܂ʂ��Č��Ă����킯�ł͂Ȃ��B

�@��ǂ���C�ɑŊJ���ėD���ɗ����߂́A�Ȗ������Ȍv�悪�����A�������i�߂�ꂽ�B

�@����͈ꍏ�������V���`���������ė�˓������̕⋋�H��f���A���ʑΐ킵�Ă��钷���˂̔w���˂����Ƃł������B

�@������ܓ������A�V���`����k�֏������ꂽ�V���c�˕��x�����̏�����l�i���A�V���s���l�j�A����ё��v�l�i���A�V���s���v�l�j�ɁA�˔@�A�V���{�R���m���Z�Z�Z�l���㗤�����s�����B

�@�㗤����ɕ���ĐV�����ʂƐV���c���ʂɂ��ꂼ��i�R�������A�V���c�˂͗�˓�������Q�����ĎO���U����Ȃ�����͂����肵���Ԏ��͂����A�ԓx�m�ɂ��Ȃ������̂ŁA�C�x���ɂ��ϋɓI�ł͂Ȃ������炵���B

�@�ˑR�̐V���{�R�㗤�̐����ɂ��ǂ낢�Ă�������~��A�V���{���ɂ��Đi�R�̐擱���Ƃ߂�ɂ������āA�z��̏͑傫���ς����̂ł���B

�@���āA�V���Ɍ������V���{�R�́A�������o�ĐM�Z�쉈���ɖC��������āA�V�����ւǂ�ǂ�U�����������B

�@�V�������ł͐F�������i����ׂȂ��Ɓj�w�����ɁA�đ�E��ÁE���Ȃǂ̏��˕����e���ɗۂ�z���A��C���\���Ă�������ǂ��A�ˑR�̑Ί݂���̍U���Ɉӕ\�����ꂽ�`�ƂȂ����B

�@�����i���イ���傤�����낽����j����˕��A�������C���A�T�����钬���ƁA�V���̒��͑卬���ɂȂ����B

�@���̂����V���{�R�͎��X�ɐ��n���čU�߂���ł����B�e���Ō�����������ƂȂ����B

�@��˓����R���P�킵���������ɏ悶���V���{�R�̑O�ɁA�������ɕ���͂��߁A�����̈ꕔ�ɉ̎肪���������B

�@�F���́A���̂܂܂ł͒������̊C�ɂȂ�A�܂��܂����n�ɒǂ����܂��Ɣ��f���āA�������O�֓���邱�Ƃɂ��A���l���ŏ��т𐼂̊։����ʂ������̂ł��邪�A�V�����͂���V���{�R�̈���Ƃ�����o���킵�A�������e����̖��A��e���Ď��Q�����B

�@���Ɏ��������A�V���`�͐V���{�R�̎�ɋA���A��˓������͏d�v�ȋ��_�Ɨ��݂̍j��f����Ă��܂����̂ł���B

�@���̂��Ƃ͂Ƃ��ɒ����˂Ɍ���I�Ō���^���A������_�@�ɐV���{���͗L���ȗ���āA�������{�ɂ͉z��S��̐퓬����������B

134�i�j

�@�V���`�͐V���{�R�ɂ���ĕ�����A�؍ݒ��������X�l���͕߂����A�������܂����������������i���v������Ă��܂����B

�@�V���{�R�̕��m�͔������₷�܂��Ȃ���Â⏯�����ʂ֓]�킵�Ă䂫�A�V�����ɂ͉z������{�����ǂ��V�炽�ɂ�����āA���̍������E�ɂ����邱�ƂɂȂ����B

�@���ꂩ��ꐢ�I�ȏ�̔N���������A���ł͕�C�푈�����j�̂��Ȃ��Ǝv����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���R�_�Ћ����ɒe�����Ƃǂ߂��V�����A��ꖇ�ōŋ߂܂Ő����Ă������A����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�e�����ǂ̂悤�ȕ��@�������ĐV���`���������́A�K�炸�������炩�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ�����ǂ��A�����킢�C�M���X���쐬�����u���n�����y�V���ߖT�v�Ƒ肷�邷�łɎ������C�}������A���@���e�̈�[��m�邱�Ƃ��ł���B

�@����ɂ��A�C�M���X�������Ԃ�ׂ������ׂĂ܂�������Ƃ��킩��A���`�Ƃ��č��n�����߂��l�q���@���Ɏ�����Ă���B

�@���̐}�͋ߑ�I���ʂɂ����̂Ƃ��Ă͐V���`�ɂƂ��ď��߂Ăł��邤�Ǝv���邪�A���L�Ɂu�C�ݐ��͓��{���{�̒n�}���Q�Ɓv�Ƃ���̂ŁA�ނ�͂����炭�ɔ\���h�̍쐬�������ݐ}��Ў�ɒ������ʂ��܂Ƃ߂��̂ł��낤�B

�@�����������Ă��邤���ɊJ�`�\����͉߂��Ă��܂��A�܂��A����������A���Ή^���̊������Ɛ��͂̊g��ɂ���Ă��̑�ɋꗶ���Ă������{�́A�]�ˁE���̊J�s�ƐV���E���ɂ̊J�`��x�点�邱�ƂŁA�����͝��̖g���݂点�����ł������Ƃ������āA���Ljꔪ�Z���i�c����j�N��܂ŁA�J�`�͂��������ƂȂ����̂ł���B

136�i�j

�@�������A���̔N�̉āA�V�����ӂ��߂ē��{�C�������������C�M���X���g�p�[�N�X�Ƃ̌��̌��ʁA������������邱�Ƃɂ������̂́A�܂������Ƃ������ƂɂȂ��āA���Z���i�c���l�j�N�O������܂ő҂��ƂɂȂ����B

�@�����A���̊�������C�푈�̉e���ōĎO�����ƂȂ��āA�܌������Ɨ\�肵�����A���x�͐�ɏq�ׂ��悤�ɉz����ʂ����R�Ƃ��āA�ƂĂ�����Ȍ`�ł̖f�Ղ͕s�\�Ƃ������ƂŁA���R��������������Ȃ������B

�@�ŏI�I�ɐV�����J�`�����̂́A�]�˖��{�ɑ����Ė����V���{���א��҂Ƃ��Ă͂�����l�X�̖ڂɂ킩��悤�ɂȂ����ꔪ�Z���i�������j�N��ꌎ�����ł������B

�@��C�푈�̍������悤�₭���E�������A���������������̎�����E�����V���J�`�́A�V�炵�����{�̈АM�̂ЂƂł���������A�}���ɏ����ʂ̏������������邱�ƂɂȂ����B

�@���������Ŋ֎�������������ōs�Ȃ���悤�ɂȂ�A���N�ɂ͒��͂���̐M�Z��͔ȂɐV�炽�ɓy�n�����Ē������т����肷��悤�ȋ[���m���z�̐V���ɂ����݂��ꂽ�B

�@�������e�����A���������S�Ɏ��E���ꂽ�̂ŁA�{��������ĐV���ւ̂肱��ł��A�̎��ق������đΊO�f�Ղ̐U�����������Ɋ��҂����̂ł���B

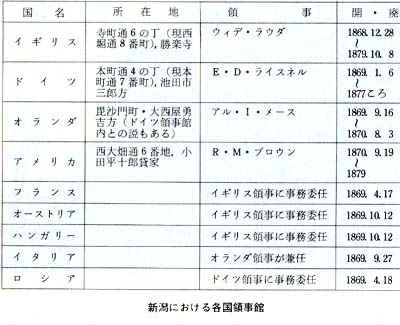

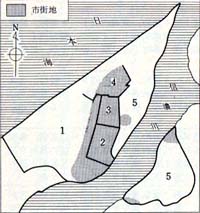

�@���̗̎��ق̈ʒu��̎��̖��͏�̕\�̂悤�ł������B

�@���������ƁA�C�M���X��h�C�c�͔�r�I�����̎��ق�����������ǂ��A���Ƃ̏����͑����Ɏ����ϔC�Ȃǂ̌`�ł��������A�A�����J���ŏ��͗̎������������A���ł�߂ăC�M���X�ɈϔC����ȂǁA�e���Ƃ����܂�ϋɐ��͔F�߂��Ȃ��B

�@�Ƃ����̂��A�����͂����炩�̊O���D���`�͂������̂ł��邪�A�ΊO�f�Ղ������������قƂ�ǖ��n�Ȏ���ɂ��ꂪ����������͂��͂Ȃ��A�����ւ����č`�p�{�݂̖������A���R�����̕s���Ȃǂ����킳���āA�J�`�̈ӋC���݂Ƃ͂���͂�ɂȂ��Ă��܂����̂ł������B

138�i�j

�@����ł��J�`���ē�A�O�N�́A�N�ԓ�Z�ǂ��炢�̓��`�����������A���{���̗A���i�Ƃ����A�Ȃ��D��S�Ŕ������悤�Ȃ��̂���ŁA�V���`�̔w��ɂ͕č�_�ƈȊO�ɂقƂ�ǎY�Ƃ��Ȃ����߂ɁA�A�o���قƂ�ǂȂ��A���ꂩ��Ƃ������́A���`���͌������ĊJ�`�Ƃ͖�����ƂȂ��Ă��܂����B

�@�̎��ق͎�����������ƂȂ�A��r�I����������Ă����C�M���X�̎��ق���A�ꔪ�����i�������j�N�ɂ͈��z�������Ĉ��g���Ă��܂��āA�S�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���ǁA�]�ˎ���̎p�ɋt�߂肵�Ă��܂����B

�@�V�������̕��i

�@���̂悤�Ȃ킯�ŐV���`�̎����͎S�߂Ȃ��̂ł��������A���̊O���ɂ͐V����̓������v�킹��ɂӂ��킵���ω����ڗ����Ă����B

�@���̑��Ԃ͐Ŋ֒��ɂł��낤�B

�@�ꔪ�Z���i������j�N���݂̂��̌����́A�S�����{�l��H�̗͂����łȂ��Ƃ����[���m���z�ŁA���Z�̌��ĒɊO�ǂ͎���C�l�ǁA���ɂ͊Z�˂����āA����ɂ͏����Ȗ]�O�Ƃ������A����������Ă���B

�@���ݓ����͂܂��Ƃɔ���ł������B

�@���݁A�d�v�������Ɏw�肳��ĕ����H�����Ȃ���A�`�p�⒬�̗��j���������W�E�W������u�V���s���y�����فv�Ƃ��Č��J����Ă���̂ŁA��X�͂��ł������̎p�����邱�Ƃ��ł���B

�@���ł������̂܂�Ȃ��ɂȂ��Ă��邪�A���̓����͒��͂���ŁA���͂ɂ͂ڂ��ڂ��Ƃ����r�n���L�����Đl�ʂ�����Ȃ��A�悤�₭�ƕ��݂��|�c�|�c����������ǂ��A��A�ɂ܂���Ď�����L�c�l���o�v���ē��s���l�����������ȂǂƂ�����҂����ł������Ƃ����B

�s�X�n�ւׁ͍X�Ƃ���������{���тĂ��ĐŊւ������ŏ��ɉ^�㏊�ƌĂꂽ���Ƃɂ��Ȃ�Łu�^�㏊���v�ƒʏ̂��ꂽ�B

�@�₪�ĉƕ��݂��A��Ȃ�悤�ɂȂ�ƁA�s���Â���āu�^�㏊�s�v�Ƃ��Đe���܂ꂽ�����ł���B

�@���̖����ʂ̂��Ƃł���B

�@�Ŋւ��͂��߂Ƃ��āA�������Ȃǂ�����m�����z�ɂ�����Ă������̂���������̓����ł���B

�@�������̂Ȃ����c���Ă���̂́A�ق��Ɍ���c���������ƂȂ��Ă��܂����B

�@������ꔪ���O�i������Z�j�N�ɁA��͂肷�ׂē��{�l�Ɨ͂Ō��z�����L�O���ׂ����z�ł���A�d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

�@�ꏊ�͔��R�����ɗאڂ���͔Ȓn�ŁA��K���Ă̓��X�Ƃ����p�͐�ʂɉh���ĂȂ��Ȃ��G�ɂȂ��Ă����B

�@�Ƃ����̂��A�c����̐�B�ł���C�M���X�̍���c�����ɂȂ��炦�āA�M�Z����e���Y��Ɍ����ĂĂ��̏ꏊ��I�Ƃ����������������āA���o���ʖ��_�B

�@���̍��͔��R�����e�܂ŐM�Z�삪�p�����Ă��āA���ʂ͂邩�ɖ�F�E�p�c�̗����]�ł����̂ł��邪�A���ڂ萢�ς��āA���݂ł͖����n���L�����Ă��낢��Ȍ������ł��Ă��܂��A�����̂̂ǂ��Ȍi�ς͂������莸�Ȃ��Ă��܂����B

���̌������u�V�������L�O�فv�Ƃ��Č��J����Ă���B |

������c�����@�吳���N�̏�ԁB

�����́A�M�Z��̐앝���L���A�c�����̋߂��܂Ŕ����Ă����B

|

�@�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ǂ��A�V���a�@�i�ꔪ���O�N�j�E�ٔ����i�ꔪ���ܔN�j�E�t�͊w�Z�i�ꔪ�����N�j�E�����i�ꔪ���Z�N�j�E�V���x�@���i���j�E�V���s�����i�ꔪ����N�j�Ȃǂ����X�ƌ��݂��ꂽ�B

�@�e���ɂ����ꂽ���w�Z�ɂ������ł��邪�A�ؑ��̑����͘a�����̕�����y��ɂ��Ă����B

�@�������Ȃ���ېV�ȗ��A���������o�Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A���{�l�����̗͂ł����̌��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���ڂɒl����̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�Ƃ���������E�Ή����E�����i�����j�����̒Ⴂ��K���Ă����������ŁA�傫�Ȍ����Ƃ����Ύ��@���炢�����Ȃ����������݂̌i�ς́A���ʓI�ɂ����̓I�ɂ��傫���ς�������B

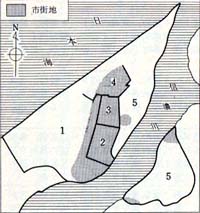

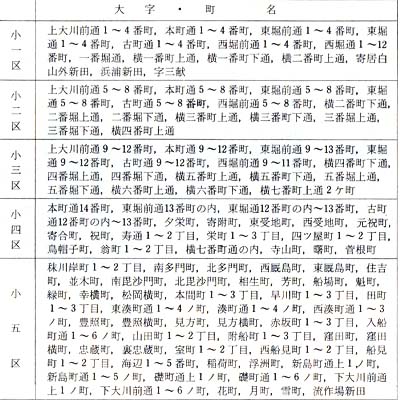

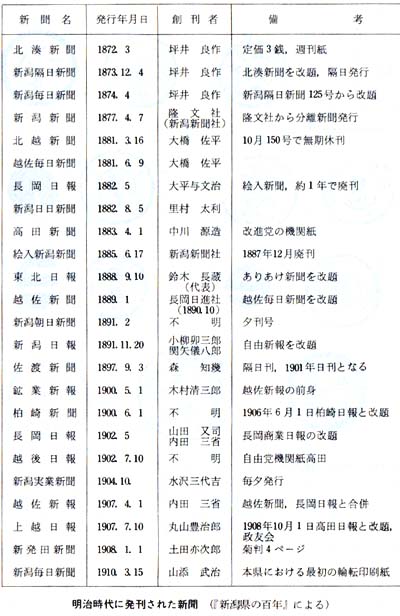

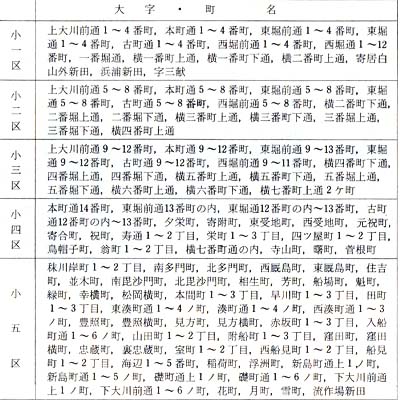

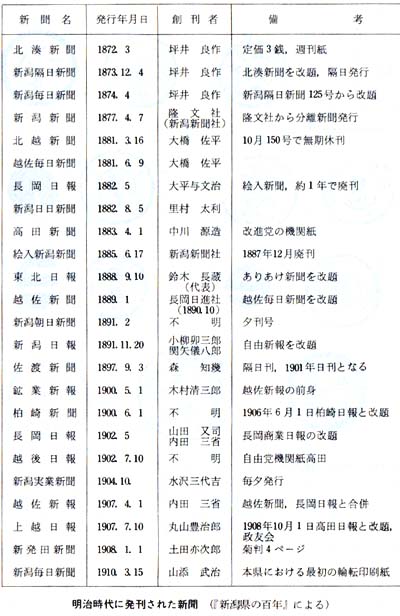

�召�搧���̐V���@

1872 {����5�j�N�A�ŏ��̑召�搧

�{�s���ɂ�����������̏��抄�B

�@�s���̐���

�@���āA�z��ł̕�C�푈���I�����Ă��炵�炭�́A�s���̎�ǂƂ��͈̔͂��ڂ܂��邵���ω������B

�@�ꔪ�Z���i������j�N�ɓ����āA���z�n���͖k�����S�������ɂ����ꂽ�z��{�̊NJ��Ƃ��ē��ꂳ��A�V���͈ꎞ�V�����ƂȂ������A���N�ʼnz��{�ɍ����Đ������ɓ������B

�@�����ė����Z�i������j�N�t�A���߂ĉ��z�n���S�̂��V�����Ƃ���āA�ꎞ�V�����痣��Ă����s�����ɂ��V�����ֈڂ��Ă����B |

�召�搧���̐V���@�����V�c��1876�N

�����̍ہA��21��揬2��֕ғ����ꂽ�B |

�@���������ɂɂ͍]�ˎ���̐V����s�����������藬�p�A���m���̊��ɂɂ͒�������Ă�ȂǁA����������܂肱���ނ�Ȃ��������Ƃ͍K���ł������B

�@�܂�������������̐V���{�ɂ́A�o�ϗ͂�������Ă��Ȃ���������ł���B

�@�Ƃ��������A�s���@�\�̉��v�����͂ǂ�ǂ�i�߂��Ă䂫�A�����W�����͍��Â��Ă����B

�@�p�˒u���A�n�d�����ȂǁA�傫�ȕϊv���������A����ɔ����ĐV�����ł�����l�̍\�������߂��Ă������B

142�i�j

�@�����͑S������g���ɕ����āA�e�g���ƂɔN����l�ƒ������l���I�o����A���̂ق��ɑS�悩�猟�f�O�l���I�o�����Ƃ������]�ˎ��ォ��̕����������Ă������A�ꔪ����@�G���܁j�N�̒���p�~�Ƌ��ɁA�召�搧�ɂ��s���抄�ɂ̂��Ƃ��āA�˒�����я��L���I�o����āA�����̖��[���i�邱�ƂɂȂ����B

�@���ǁA�`���I�Ȏ��������̗v�f�́A�V���{�̒����W���ɑg�݂��܂�Ȃ��炻�̋P�₫�����Ȃ��A�I��Ă��̐E�ɂ��邤���͏����������ł������B

�@�召�搧�����߂��Ĉꔪ�����i�������j�N�A�S�搧�ƂȂ�ƁA�V�����͐V����ƂȂ�A�撷�ꖼ�̉��ɏ��L��Z���������`�ɕς�A����ɂ������Ĕ����i�������j�N�̎s�������{�s�ɂ������āA���݂̂悤�ȋc��V�X�e������������Ēn�������̂̋x�ق��m�肵���B

�@�������čs���̂̕ω��ɔ����Ďs�X�̗l�q���ς��Ă������A����ɂ͈א��҂̌��̉e�����������������A���Ƃɖ������N�ɕ��C�������߁A��{�����Ɋւ��ẮA�Ȃ��Ȃ����ڂ��ׂ����̂������B����ɂ��ẮA�̂��ɏq�ׂ邱�Ƃɂ��悤�B

�@�Ƃ���ŁA�V���̒��́A�l���Ă݂�ƏI�n��т��č`�𒆐S�ɉh�������Ɠs�s�ł��邪�A�������N�̕��c�ݒu�����̂܂܉i�����Ă����Ȃ�A�܂����̐��i�������ς��Ă�����������Ȃ��B

�@�ꔪ�����i�����l�j�N�A�x��������������߂�V���{�́A�S�����l�̌R�Nj�ɕ����āA�悲�Ƃɒ�����������Ƃɂ��A�V���ɂ͓�������̕��c��݂��邱�ƂƂ��A���̔N���ɓ����̐V���c�E�đ�E�����E�x�R�̊e���������������āA�V���ɏW�߂邱�Ƃɂ����B

�@�V���̕��c���݂��܂ɂ���Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠�����V���c����ɒ��Ԃ����āA���N�A���̒��͂���̍��u�n�𗤌R�ȗp�n�Ƃ��ē��肵�A���c�������������B

�@�����������ċ@�\����������ƁA������u��������攪����c���v�Ɛ����ɏ̂����i���݂̊��w�Z�̌�������j�B

�@�����Ē����畺�c�ɂ����铹�́A���ꂢ���ƂȂ��A�u�c���ʁv�ƌĂ��悤�ɂ����āA���c���Ȃ��Ȃ��������Ȃ��A���̖��͐����Ă���B

�@�����߂ɂ��Y���҂̓��c�����N���������Ǝv���邪�A���m�Ȑ��Ȃǂ͕s���ł���B

144�i�j

�@�V���ɕ��c��������Ă����̂́A���͓�N�Ԃł����Ȃ��B

�@�ꔪ���l�i�������j�N�̑�p�o���ɂ��g�D�ύX�ɔ��������̈ٓ��������āA�����͐V���c�ցA���Ƃ̔���������ֈڂ邱�ƂɂȂ��āA�V���̉c���͕�[���Ȃ��ꂸ�ɔp�~�ƂȂ��Ă��܂����B

�@�ȑO����A���̗��R�́A���c�̌��ꏊ�������̂��߂ɁA�r�C���킸�炤���m�������o�āA�q���カ��߂ĕs���ł��������Ƃ��q�ׂĂ��邯��ǂ��A����͓I�v���ł���B

�@����ɂ��Ă����{�C���B��̊J�`��ł���V���̒��ɁA�풓�̕��c���S���Ȃ������̂��A�l���Ă݂�������낢���ƂŁA���R�̎{�݂����ʁA����ɂ��Ă����ɂ��Ă�����s���ɂ�����Ă������Ƃ��l�����킹��A�V���c�E����ɕ��U���ĐV�����ɂȂ��̂��s���R�ł͂Ȃ��B

�@�����瑾���m�푈�܂ł́A�V�������͐��l����ƐV���c�̕��c�֓��������B

�@�@�@2 �����J���̐V�� top

�@�������X������

�@�����͂܂������J���̐��ł��������B�V���ł̂���͊X����������n�܂����Ƃ����Ă悢�B

�@���ԈˑR�̒����݂́A�����ȒP�ɉ����ł��Ȃ�����ǂ��A���H��c���̖x������ꂢ�ɂ�����A���O���������サ���肷�邱�Ƃ͉\�ł������B

�@�����ĉ������J�`��ƂȂ��đΊO�I�ɖ�˂��J�����X�Ƃ��āA����ɂӂ��킵���C�i�E���i�����߂�ꂽ�̂��A�����������ł������B

�@���������Ɏ��s�����̂��ꔪ�����i�����܁j�N�Ɍ����i���݂̌��m���ɑ����j�Ƃ��ĕ��C���Ă�����{�����ł������B

�@�ނ͒��C���X�A�V�����ɑ��Ďs�X�C���@�z���āA�����̈ێ��E�������E�q����s�𑣂����B

�@���̗v�|�͎��̂悤�ł���B

�@��A�A���u������ɂ��邱�ƁB

�@��A���H��ɍޖȂǂ��U�݂����Ȃ����ƁB

�@�O�A�M�Z���s���̖x��ɉ�����S�~���̂Ăĉ����Ȃ����ƁB

�@���̂ق��Ɂu�s���S���v�����������z����A

�@��A紑��i�炻�A���̌x�@���j�������Ď��������B

�@��A�|���l�����ق��ď�ɒ������ꂢ�ɂ���B

�@�O�A����E�X��̏��֏��͂��ׂĉƗ��ɂ����B

�@�l�A���H��ŗ����ւ����Ȃ��B

�@�܁A������f���ŕ����Ȃ��B

�@�Z�A���H��ɕ��s�̖W���ƂȂ�悤�Ȃ��̂���u���Ȃ��B

�@���A�x��w�S�~���̂ĂȂ��B��D�͎��Ԃ������Ēʍs����B�����������Ȃ��B

�@�Ƃ������e�������Ē����ɗ�s�������߂��̂ł���B

�@���̂��Ƃ͗��Ԃ��Ă݂�A����܂ł͒��̊��ɂ��Ă͒������C�ɂ��Ȃ����A�א��҂����Ȃ胋�[�Y�ł��������Ƃ������Ă���킯�ł����āA�ĂȂǏL�C���X�ł������ɂ������Ȃ��B |

�������̖��J���H

���x�ʂƂ̌����_�����l������s�i1873�N�ݗ��j�̌������̂��ށB

����30�N��̏�ԁB

|

�@���ꔪ���O�i�����Z�j�N�ɂ́A�s�����ꓙ�E�E�O���ɕ����āA�Ɖ��̌��z�E�C���ȂǂɊւ���z�����o�����B

�@������s�s������s���i��ł��邪�A�Ȃ������̂悤�Ȃ��̂ŁA�ɉ؊X�𒆐S�ɁA�Â��Ȃ��Č��ꂵ���Ɖ��͂�������i���������j�͂�߂Ĕ��������ɂ��Ȃ����A�����ĕn���͒��͂���ɏZ�߁A�Ƃ������e�ł������B

�@�����̎��s���ǂ̒��x�O�ꂵ�����́A�܂т炩�ɂ�����������ǂ��A�ꔪ�����i�������j�N�ɗ��`�����C�T�x���E�o�[�h���j�̈�ۂɂ��A

�@���͔������قǂɐ����Ȃ̂ŁA�����̂Ƃ��Ɠ����悤�ɁA���̂悭�|������߂�ꂽ�X�H��D�C�ŕ����̂͋C���Ђ���قǂł���B

�@����͌̍��G�f�B���o���̎s���ǂɂ́A�悢���P�ƂȂ�ł��낤�B�m��_�ꂪ��{�ł��A���ꖇ�ł��U��A�����܂��E���������āA�ЂÂ����Ă��܂��B

�@�ǂ�ȋ����ł�����o�P�c�ɓ����Ă��Ȃ��Ƃ��ɂ͈�u�Ԃł��X�H�Ɏ̂ĂĂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�c�c

�@�X�H�͐����ŊG�̂悤�ɔ������̂ŁA���͎��ɖ��͓I�ł���B�c�c

�@���̂ǂ��֍s���Ă��n���̗l�q�͌����Ȃ��B�i�w���{���n�I�s�x�j |

�@�Ƃ����B�����������ƌ��Ă��A�O���҂ɑ��āA������x�D��������������ɑ��肽�̂́A�����ł������B

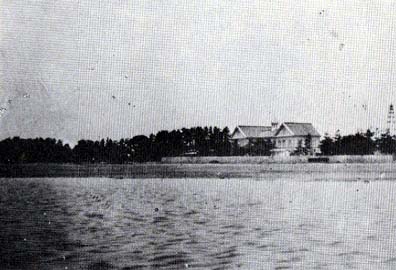

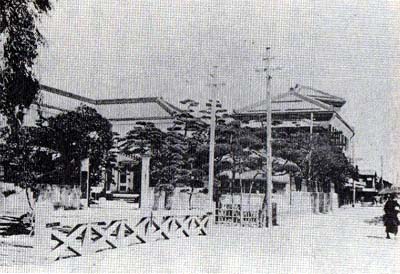

�V���V��

���݂̔��R�����̑O�g�ŁA���̎ʐ^�͖���30�N��̂��́B |

�V�����Y���

1901 (����34�j�N�āA��{�\�ꌧ�A�����i����J�Ò��̎ʐ^�B |

�@�V���V��������

�@��{�͎O�N�ԐV�����߂Ƃ��ĐV�����ɏZ�݁A�ꔪ�����i�������j�N�āA�]�C���ċ��������A�����ЂƂނ̎��ՂƂ��ē��M���ׂ����Ƃ́A���R�_�Ћ����Ɂu�V���V���v�Ə̂���s�s���������������Ƃł���B

�@����܂ł̐V�����ɂ́A���̂悤�ȏꏊ�͂ЂƂ��Ȃ��A���R�_�Ћ����n�͕đ�������A��˂Ă����B

�@�ނ͂��������ׂĎ�āA�z�R��A�r���@���Ď���z���A�Ԃ�A�����B

�@���傤�ǂ��̏ꏊ���M�Z��͔Ȃł���̂Œ��]���J���Ă����Ԃ���i�A�s�s��������Ƃ��Ă͏o�F�̂ł����ł������炵���A����A������K�ꂽ���������i�{�茧�j����ˎ�A�H������́A���̌������I�����_���ƕ]���Đ�]���Ă���B

148�i�j

�@�H���͏��O���̌�������ɐ��ʂ����l�ł������B

�@���̂��됭�{�́A���[���b�p���̓s�s���݂��Ă����悤�ŁA�ꔪ���O�i�����Z�j�N�ꌎ��ܓ��t�������z���Ō����ݒu���Ăт����Ă���B

�@�������������ĐV�炽�ɉ��ď��s�s�̂悤�Ȍ�����z���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�]���̗V���������Ƃ��ĔF�肵�Ă䂱���Ƃ������̂ł������̂ŁA�V���̂悤�ȗ�͂���߂Ē��炵�����̂ł������B

�@���̌�A�אڂ��Č����̎Y����W���Љ��m���̕��i���݂�����i�ꔪ�����N�j�A����ɉ͔Ȃɘ�y�قƂ����x�e�����ł���ȂǁA�s���̌e���̏�Ƃ��Ē����e���܂�邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@���ł͐M�Z�삪���߂��Ă��ĉ݂͉͊����Ȃ�A��ʕp�ɂȓ��H���O��������ނ悤�ɑ����āA�ƂĂ������̂悤�ȐÎ�Ȍi�F�͂̂��߂Ȃ����A���̑傫���ɔ䂵�ď������Ȃ����ȂƂ�����ۂ���������ǂ��A�s�s�����Ƃ��ẮA�S���ł����Ƃ������������ꂽ�L�O���ׂ��ꏊ�Ȃ̂ł���B

�@��{���߂́A���̂ق��ɂ��s���̊X���̐ݒu�A���w�Z���͂��ߊe��w�Z�̐ݒu�A����C�D��Ђ̑n���i��q�j�ȂǁA�����J���̐��i���Ƃ��ďc���̊���������B

�@�ِl����̌����V��

�@�c�c�C�ォ�猩���V���̌i�F�́A�ƂĂ��悩�����B

�@���̔w��ɁA��≓����Â̎R�X�����E�ɂ��т��Ă���B�O�ʂ͕���ŁA�啔���͓c�ނ������B

�@�c�ނ̒[�X�Ɏ�����������ł���B�����ڂ̑O�͍��l�ɂȂ��Ă��āA�͌��̉E��͐��肠�������悤�ȍ��u�ɂȂ��Ă����B�@�����ɂ́A���Ȃ艓���ɖ�F�R�̍�������A�����ŗ��̒��߂͐s���Ă���B�i�w�O�����̌��������ېV�x�j |

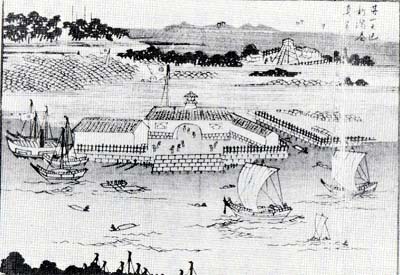

�@����͈ꔪ�Z���i�c���O�j�N�āA�C�M���X���g���L���Ƃ��ē��{�ɑ؍݂��Ă����A�[�l�X�g�E�T�g�E���A���g�p�[�N�X�̓��{�C�������ɓ��s���ė�������V���̈�ۂ��L�������̂ŁA���Ȃ���u�V���^�i�v�̊G�}��f�i������B

�@�C�D�ʏ����ȗ��A���x���ِl�⍕�D�����q���Ă��邪�A���̂ǒ����́A���ǂ낫�ƕs���̖ڂŔނ���}�������Ƃł��낤�B

�@�o��͂��̂悤�ɉ��x���o����������ǂ��A�ِl���Z�݂��͈̂ꔪ�Z���i������j�N�̃C�M���X�̎��يJ�݂��n�߂Ăł������낤�B

�@�f�Տ��l�����l�������悤�ł���B�����ƈِl�̂ӂꂠ���͂ǂ̂悤�Ȍ`�������̂����ł͂Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ����A�N���o�Ă������Ɉِl�̐��������Ă���ƁA�o������ϋɓI�Ɍ𗬂����߂���������悤�ɂȂ�B

150�i�j

�@�ِl�͗̎��Ȃǂ̂ق��ɁA�p��w�Z�̋��t��a�@�̈�t�E�鋳�t�Ƃӂ��A�ߋ��ߍ݂���͂킴�킴���ٓ��ňِl�����ɂ���Ă���D��S�����Ȑl�����Ȃ��Ȃ������炵���B

�@�c�c�K��q�����ɑ����̂ŁA�u���E�����m�i�p��w�Z���t�j���w�Z�֍s���ꂽ���Ƃ͖������A���߂܂ŕ����܂܂ɂ��Ď����������ł���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�@���ɂ͖�̊O�ɂ��Ȃ�吨�l���W�܂�A����̂�҂��Ă��邱�Ƃ�����܂����B

�@�ߌ�͖傪�J����A�N�ł����邱�Ƃ�������܂����B

�@�l�X�͂��炵���q�l�Ƃ��炵���Z�܂����������ɁA���}�C�������ꂽ�Ƃ��납�����ė���̂ł����B

�@�ߌゾ���Ō\�l����S�l�̖K��q���K���̂͒��������Ƃł͂���܂���B�i�w�M�^�[���ȏW�x�j |

�@�鋳�t���A���[�E�M�^�[�̉�z�ł���B

�@���ꂩ�炾���Ԃ��Ƃ̘b�ɂȂ邪�A���܂����Ƃɂ����C�^���[�̃`�����l�Ȕn�c�̒c���̈�l�s�G�g���E�~�I�����A�����̂��߂Ɉ�l�c����]�V�Ȃ����ꂽ����ǂ��A������������̉����������Ă��̐V�����Ŏn�߂Đ��m�����X�u�C�^�������v���J���Đe���܂��悤�ɂȂ����Ƃ����ς����������B

�@������퐶���̂Ȃ��ɂ����m�̕������Ƃ�����ł���ɏ]���āA�ِl�̎p������قǂ߂��炵�����̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�u�C�^�������v�i���݂̓C�^���A���j�͍��ł����݂ł���B

�@�͐��ʂ̔��B

�@�����V���{�́A�����̊֏��Ƃ��ԏ��Ƃ�������ʏ�̍S����A�`�n�E�����Ƃ����J�͕��ۂ����������p�����A���R�ȉ�����ۏ����B

�@�����Ĉꔪ���Z�i������j�N�A�����E�����E�����̎�ʂ��߂��肵�ē��H�̐����͍s�Ȃ�������ǂ��A��ʎ�i�̐ϋɓI�����͂قƂ�nj����Ȃ������B

�@����͈א��҂������Ă��Y�ƍ\���ɑ傫�Ȕ�����Ȃ������̂ŁA��������炸�k�������S�ɂȂ炴������Ȃ���������ł������B

�@����ł�����ł́A�����������i�����l�j�N�ɂ͓����̐V�����牡�l�܂Ŋ��c�̓S�����ʂ������A���Ԃ͂����������Y�Ƃ̔��W�Ƌ��Ɋe�n�Ŗ��c�̓S�����L�тĂ������B

�@�܂��A�����i�������j�N�ɍs�Ȃ�ꂽ�����V�c�̖k�����K���A�e�n�ɐV�炵�����H����点���萮���������肵�����ʂ�����A�召���܂��܂ȉe����^���Ă���B

�@���H�Ƌ��Ɋe�n�֒ʂ��Ă����̂͐�D�ŁA�召���܂��܂ȑD�����q��ݕ����^��ł����B

�@�Ƃ�킯�M�Z��∢����ɂ͂��Ȃ�傫�ȑD���������A���x�z�̓������Ȃ��Ȃ��Ďv���v���̉c�Ƃ����Ă����B

�@���������ߓ�{�����̐�������ŁA�V�����̎��Y�ƗL�u���o���������ċD�D��Ђ�ݗ����āA������Ƃ����`�ł̉c�Ƃ��v�悳�ꂽ�̂ł���B

�@��������́A�܂��܂��삪�d�v�Ȍ�ʘH�ł������B

�@��Ђł͒���D�O�ǂ�L���Ċ@�ۂƖL�ۂ��������݂ɐV���`�����Ԃ𑖂�A�a���ۂ��V���`�O���Ԃ𑖂����B

�@����܂łł���ƐV���`�����Ԃ͈ꔑ��v�����̂����A���ꂩ��͈���ōs����悤�ɂȂ����B

�@����͓����̐l�X�ɂƂ��ĉ���I�Ȃ��Ƃł������̂ŁA���֗̕����͂����ɒm��킽��A���q���ݕ����������������ł����������ł���B

�@�ꔪ���Z�i����O��j�N�ɂȂ��āA������ЂƂ��Ĉ��S�Ђ��ݗ����ꂽ�����N�قǂŔ�������ė��ҍ��̂̐�D�D���S�ЂƂȂ����B

�@�܂��A���O�i������Z�j�N�ɂ��i�q�Ђ��ݗ�����āA�n���X�X�����قnj���ȋ�����W�J���邪�A������͐s���ē�N

152�i�j

��ɍ�������A�Ж��͈��i�ЂƂ�����āA���炭�̊ԁA�M�Z��q�H��Ɛ肵���B�M�Z�������������i�ۂ́A��ʏ�̕����J���̏ے��ł������B

�@�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�ɁA�����g�D�D�D������Ђ̐ݗ����݂āA�����ۂ��^�q�����ƁA�Ăы����ƂȂ������A���x�͗������������ŋ������͂������̂ŁA�S���⎩���Ԃ̔��B�ɂ���ĉ�Ђ����U����܂ň�ܔN�ԁA�����̐l�X�ɐe���܂ꂽ�̂ł���B

�@���̋D�D�Ƃ����̂́A���C�@�ւɂ��O�Ԏ��֑D�i�O�֑D�j�ŁA���̂����܂�j��傫�ȋD�J��Ɠ��̑�����͖����ł������B

�@���ł͂����m�鐢������Ȃ��Ȃ����悤���B

�@��̏c�f�͂��̂悤�Ȃ킯�Ŕ���I�ɕ֗��ɂȂ����B�ł͉��f�̕��͂ǂ��������̂��낤���B

�@���㋴

�@�͐��ʂ̕p�ɂȎ���͋��̉ː݂͋ɓx�ɐ�������āA�ǂ��ł��n���D�ʼn��f����̂����ʂł������B

�@�����ɓ����Ă�����A���Ȃ�x���܂ŁA�ˋ��̂Ȃ���Ȃ��͐삪�����������A�����̒�����ɂ����ĐM�Z��ɋ���������ꂽ�͈̂ꔪ���Z�i�������j�N�ł������B

���̖����u���㋴�v�Ƃ����B����͓��R�M��Y����悵�Ĕ��ؕ������o�������A�S���l���̉ˋ��ł������B�؋��ŁA�������i�Z���[�g�����j�A�����l�O�Z���i�Z�������[�g�����j�Ƃ����A���݂̐Α����ɔ䂵�ċ����ł��邯��ǂ��A��{���ȏ�̒�����L���Ă����B

�@�V�����̖��J���H����܂���������n��A�Ί݂̗����n��ɂ�����ƁA���̓����͂܂��X�Ɛ��c���J���Ă����B

�@����n��I���Ē�h������ɐ܂�Ă��炭�s���ƁA�������ɓ���B |

����̖��㋴�@�V�������猩�����́B���̍��́A���c���Ђ낪���Ă���

�Ί݂̗���ꂠ�����тɂ́A�قƂ�nj����̉e�͌����Ȃ��B

|

�@���̎��_�ł����ɉˋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��K�R���͖R�����ɂ�������炸�A�����Ĕ��͌�ʂ̔��W�ƒ��̏����̂��߂Ɏ������o�����̂ł���B

�@����n��ɍۂ��ẮA��l��K�̒ʍs����˂Ȃ�Ȃ������B

�@�n���D�͎����ɂ���ĕϓ��͂��������A���������ܗЂł������B

�@����������������Ƃ����āA�l�X�͂������ė��p�������Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��A����������K�Ńe�N�e�N�������́A�ܗЂ̓n���D�ɍ������낵�čs���������悢�Ƃ����l�����\�����悤�ŁA���Ɠn���D�͂��Ȃ肠�Ƃ܂ŕ��s���Ă������B

�@������ŏ��̂����͗��p�҂̐��͑����Ƃ͂����Ȃ���������ǂ��A�������O�ɍH�ꂪ���݂���n�߂���A�S�����L�тĂ��āA�ꔪ�㎵�i�����O�Z�j�N�ɂ͏����`��m�،��i���A�O���s��m�،ˁj�Ԃ��J�ʂ���悤�ɂȂ�ƁA�����㋴�̑��݂��d�v�Ȃ��̂Ƃ��Ē��ڂ����悤�ɂȂ����Ƃ݂��āA���Z�Z�i�����O�O�j�N�A���ɐV�������ꖜ�܋�Z�Z�]�~�ŋ��������̂ł���B

154�i�j

�@���R�E���̓�l�̌����̐[���ɂ������ǂ낭�݂̂ł��邪�A���̌�̋��̖�����́A�ނ�̑z��������͂邩�ɂ����ďd�v�������������A���݂Ȃ��ς�Ȃ��B

�@���L�ƂȂ��Ă���͒ʍs�͎��R�ƂȂ�A�S�H�̏I�N�_�u�V���w�v�������n��Ɍ��݂��ꂽ�̂ŁA���㋴�͕����ǂ��蓌�������ԓ����ƂȂ����B

�@�吳����ɂȂ��đΊ݂̏������ƐV���͍�������̂ł��邪�A����ւ̓����͖��㋴�ˋ��̑�p�f���J�����̂��Ƃ����悤�B

|

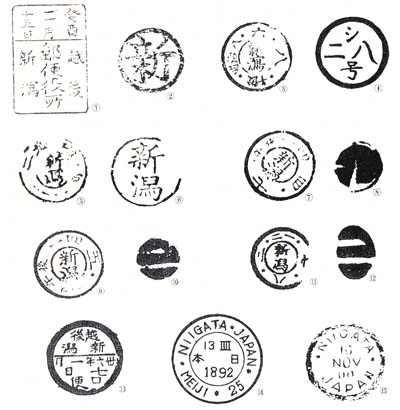

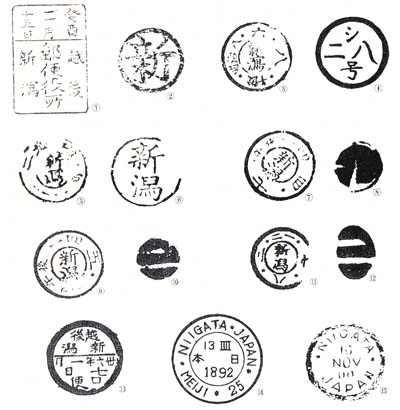

�������̓��t��Ɩ������@�@1872�N�J�ǁ`1873�B�A1872�`1874�N�B�B1873�N�`1879�N�B�C�L�Ԉ�A1874�N�`1879�N�B�D�E1879�N�B

�F�G1879�N9�`1881�N�B�H�I���{�^�A1881�N4���`9���B

�J�K��{�^�A1881�N9���`1888�N8��31���B

�L�ۈ�^�A1888�N9��1���`1905�N12��31���B�L1892�N�`1894�N�B

�M1894�N�`1905�N�B�N�Ȍォ��A���t��E������̋�ʂ��Ȃ��Ȃ�

1906 (����39�j�N1��1������A���݂̂悤�Ȍ^���g����悤�ɂȂ����B

�@�ߑ�I�R�~�j�P�[�V������i

�@��ʂƋ��Ɍ���˂Ȃ�Ȃ��̂��ʐM�ł���B

�@�ꔪ�����i�����l�j�N�A���C���ɁA���Ăł͂��łɓ���O�ɂȂ��Ă������Ƃɂ��X���x���J�Ƃ��A�������i�����܁j�N�ɂ͑S���ɗX���̘H�����g�傷�ׂ��A��v�s�s�ɗX�֖������݂���ꂽ�B |

|

�@�܂��A�n���̗L�u�����ď������̒n�ʂ�ۏ��ėX�֎戵����݂��A�܂����������ɘH���Ԃ��S���ɕ~���ꂽ�B

�@�X���x�ȑO�́A�悭�m���Ă���悤�ɁA���c�E���c�̔�r���s�Ȃ��Ă��āA�����͋����ɂ���Ă������A�����z�ł��������A���c�̕��͖��Ԑl�͗��p�ł��Ȃ������B

�@����ɓ����������B

�@�X���x�͂����Ɋ�{�I�ɂ͎��Ă���̂ł��邪�A���Ƃ��^�c���đS����Ɛ肵�A���̔�r�I���������i�����͋����ɂ���Ĉ�������j�ŁA�ǂ��ւł��A����߂ĒZ�������Ŕz������Ƃ������̂ł���B

�@���̐��x�̕~���i�ӂ����j���}�����̂ɂق��ł��Ȃ��B

�@�V���{�ɂƂ��Ė��ߕz�B���m���ɁA�������v���ɒÁX�Y�X�ɓ`�B�����i�̊m�����}���ƍl���Ă�������ł���B

�@�����ċt�ɁA�e�n�̏������݂₩�ɕ������i�Ƃ��Ă��d�����Ă�������ł���B

157�i�j

�@�����֍��������ǂ��ւł����R�ɒʐM�ł���Ƃ����u�����J���v�肱�̂ł������B

�@�J�`��V���ɂ́A��ꓙ�X�֖������ꔪ�����i�����܁j�N�Đݒu����āA�{���ʎ��Ԓ��ɒ��ɂ����Ă��Ă���B

�@�X�ւ�葁�����{�ɓ`�����āA�Ǝ��Ɏ�����������l�����Ȃ��Ȃ������͓̂d�M�ł������B

�@�V���{�͂�������ׂĊ��c�ɂ��邱�ƂƂ��A�V���ɂ����ẮA�ꔪ�Z���i������j�N�ɐŊւƌ����̊Ԃɓd�����킽���ꂽ�̂��͂��߂Ƃ���B

�@�d�M�̉ː݂ɂ��Ă��A���̈Ӑ}�͗X�ւƂقړ����ŁA������̕��͎��l�i�������j�N�ȍ~�A����Ə����֒ʐM�Ԃ��L�����Ă������B

�@�X�ւ��d�M���ŏ��͗��p�҂̐��͑����Ƃ͂����Ȃ������Ǝv���邪�A���X�ɂ��̐^�����F�߂��Ă���ɏ]���āA���p�������Ȃ��̂ڂ�ɑ������Ă������B

�@���Ƃɏ��l�͋Ɩ��A���̂��߂ɐ���Ɋ��p�����̂ŁA�����̊g��ɂ������邱�ƂɂȂ������A�t�ɂ��̕������ċ����̉��D�V�X�e���ɂ�鏤�Ƃ͐��ނɔ��Ԃ����������̂ł������B

�@�܂��A�S���I�ȕ����ɏ���āA�V�������ł��V�������s�����悤�ɂȂ������A���̑啔���͐��}�@�֎��I�ȓ��e�ŁA���_���\�̏�Ƃ��������̂ł������B

�@���܂̂悤�ȕ��Ƃ��Ă̐V���̔��s�́A������x���Ȃ��Ă���ł����āA����܂ł͑O���ォ��̓`���I���R�~�E���R�~���A��ʂ̐l�X�́g�V���h�ł������B

�@�R��������

�@���ߓ�{�ɂ���Ĕ��������i���ꂽ�V���̒��́A�����������ꂢ�ɂ͂Ȃ�������ǂ��A�܂��܂��q���v�z�̐Z���͊o���Ȃ��������A���h�ȕa�@���ł��Ă��s���̂��ϋɓI�Ɏ��a�i�������j�\�h����u����Ƃ����Ƃ���܂ł͂����Ă��Ȃ������̂ŁA���s�a�̖�������f�n�͂�����ł��������B

158�i�j

�@����ȂƂ���ֈꔪ�����i�������j�N�t�A���Q���ɔ��������R�����������܂��S���ɖ҈Ђ��ӂ邢�A�������Ƃɂ́A�V�������ɂ͉Ă̏������Ȃ��ɐN�����Ă��āA�������牄�X��ꌎ�܂ł͂т���A���̌��ʁA���ҌO���l�E���S�ҎO�O�Z�Z�l�i���̂܂Ƃ߂ɂ��j�Ƃ����S�邽���Ԃ�悵���B

�@���݂ł��R�����ɂ͓����Ȃ��̂ł��邩��A�܂��Ă��̓����A��̂��ꂪ�ǂ�Ȑ��i�̎��a�Ȃ̂��͑S���Ƃ����Ă悢�قǒm���Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@����䂦�A���������Ȃ����M���^��Ō��`��������A�a�ł��܂����炵�Ă�����̂�����Ȃǂ̗�������т������ŁA�������Ɏs���͂��납�����S��ɕs���ȋ�C�������Ă����B

�@�V�����ł́A���̔N�����l���A�萏���i���j���j��L�ƍZ�t�߂ɁA�����̋�������قƂ������n�����Q�W���A���S�l�ɂӂ��ꂠ�������B

�@���̓��͏����⒬���̗L�͎҂炪�������Ă������������ɉ��U���������A�������ߍ��A�܂����S�l���Q�W�����B

�@�����ւ��܂��܃R�����Ŏ��a�l�̊����쑗���鏄�����ʂ肩����ƁA��ɂ�ɌQ�O�͖\�k�ƂȂ��ĉ̂����悤�ɔނ�ɏP��������A�r�ꋶ�������ɏ���ĕď��l�ȂǏ��Ɛ�����ł����킷�ȂǁA��̂����Ȃ���ԂƂȂ����B

�@�}��ɋ������x�@�͏���������o���Ē����ɂƂ߂����A�Q�O�͌�������R���Ė\��܂�����B

�@�������A�[���܂łɂ͏��������̗͂ɉ����܂����Ă������ɂȂ�A�w���҂Ɩڂ��ꂽ���̐������ߕ߂���āA���������z���������܂����B

�@���̔N�́A�n���ɂƂ��đ����͕K�R�I�s���ł������Ƃ����邩������Ȃ��B�Ƃ����̂��A�Z����������ю�������̓��A��Ђ������āA�n���̑������Ă�������A���Ɏ������{�ɂȂ��č^���ɂ��͐��ʂ̏a�ŁA���ʂɂ��������l�X�͎d���ɂ��Ԃ�A���������肶�荂�܂��Ă���B

�@�����փR�����̖����̂��߂ɁA�`���h�~�𗝗R�ɁA�ʕ��̈ڏo��ꕔ����ނ̔̔��֎~�Ƃ��ẮA�����̂��ׂ��Ȃ��B

�@����ƌx�@�ɂ��R�������҂̈������A�����̐l�X�ɕs���������������B

�@�������낵���`���a�ł��邱�Ƃ͌o���Œm���Ă��邩��A���҂����d�Ɋu�����邱�ƂŖ�����h�����Ƃ��Ă����̂ł���B

�@���a�҂��o���ƂȂ�ƗL�������킳����a�@�������@�����A���������Ō��ɉƑ��Ƃ̌𗬂͂����Ȃ����j�ł������̂ŁA�҂��������ƁA�ėg�ւ��瓯�s�͋�����Ȃ������Ƃ����̂ł��邩��A�s�������������Ȃ��������������B

�@�V���̓����A���x�͑Ί݂̏������ő呛���ƂȂ����B

�@�������{�ɂ͖k�����S������S�ł�����������A���̂ق��ɂ��s���ȏ̒��������������B

�@���̎��������������ɃR�����\�h�̕��@�͉B�ւ���ɁA�a�@�̐V�z���s�Ȃ�����A�č��������肷��ȂǁA�א��ґ����_��Ȏp�����������̂ŁA���̌�͑����͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����B

�@�@3�@�ߑ�s�s�ւ̑��� top

�@���D�̐���

�@����܂ŐV�����̌o�ς������Ă����̂́A�������̉��D�≮�����ł������B

�@�]�ˎ���̂͂��߁A�����q�H���J��Ă���́A�V���͏d�v�`�p�ƂȂ�A�N�v�Ă̗A�����͂��߁A��w�n�ւ̕����̏W�U�n�Ƃ��Ĕ��W���d�˂Ă����̂ł������B

160�i�j

�@�����������l�⏤�Ƃ̒��p�����Ƃ��đ劈���̂����D�≮�ł����āA�V���`��̂��Ă������̒����˂́A�ނ炩��[�߂���e��ŋ���˂̑厖�ȍ����̂ЂƂƂ��Ă����B

�@��ʂ�ʐM���܂܂Ȃ�Ȃ������]�ˎ���́A���D�≮�̑��݂́A�Ȃ��Ă͂Ȃ�ʑ�ȗ��ʋ@�\�ł������̂ŁA�ނ���o�Ȃ��ő����Ə�������s�Ȃ����Ƃ͂ނ������������B

�@�Ƃ��낪�A�����ɂȂ��ĎЉ�̏��傫���ς�ƁA���D�����͂������ɂӂ��Ȃ��Ȃ�A�x���Ƃ�������Z�N��ɂ́A���̑������^���Ƃɓ]���Ă������̂ł���B

�@�Ƃ����̂��A���낢��v���͂������邪�A���̂ЂƂ͒ʐM���@�̔��B�ł������B

�@�X�ւ�d�M�́A���Y�҂Ə��l�ڌ��т���悤�ɂȂ����̂ł���B

�@�O�ɏq�ׂ����A��ʂ̐l�X���܂����{�̗X�֎��ƂɂȂ��܂��ɂ��邱�납��A���l�͐ϋɓI�ɗ��p���͂��߁A�����ʈ�K�`��K�̗����́A���ꂾ��������������Ĉ������̂ł͂Ȃ������Ǝv���邪�A���߂̋����ɂ������Ȃ��������ƂƁA�A���̑����Ɗm�����́A����߂ĐM�p�̂�������̂ł������̂ł���B

�@����A�V���{�́A�X�֎��Ƃ��s�Ȃ��ɂ������āA�����̔�r�Ƃɏ]�����Ă��������̐l�X�̎��E��⏞����Ӗ��ŁA���c���^��Ђ�ݗ����ĉݕ��^�����ɏ]�������邱�Ƃɂ����B

�@�����đS���Ɏx�X�Ԃ��͂�߂��炵�āA���l�����ǂ�����ł����i�̗��ʂɗ��p�ł���悤�ɂ����̂ł��邩��A���D�≮�ɂƂ��Ă͒v���I�Ō��ł������ɂ������Ȃ��B

�@�����Đ��{�́A�B�Y���Ƃ��Ǎ������̓��X���[�K���̎��s�������߂�ɂ������āA�s�������h�~���ł������č����o�ς̈琬���߂������̂ŁA����̋Ǝ킪�Ɛ�I�ɑ傫�ȗ��v�������邱�Ƃ͋����h�~���ꂽ�킯�ł���B

�@�Â��`����������Ă䂭�Ȃ��ŁA�V�����`��������Ő����������B

�@������������̐�s�����������Ă������ǂ����͂킩��Ȃ����A��������m���D���g���ĊC�^�Ƃ��n�߂�l���o�n�߂Ă����B

�@�ނ�̈�Ԃ̎h���ɂȂ����̂́A�����炭�O��E�O�H�Ƃ����������̋�������ł���Ǝv���A���܂܂ʼnH�U����������Ă������D�≮�ɑ����āA�V���ȐV���o�ς̎哱�҂ƂȂ낤�Ƃ��Ă����̂ł���B

�@�O������͈ꔪ�����i�������j�N�A�����i���̒����j����Q�[�Ɍ��܂�ꂽ�����A���{����̕č��A�o�����ɂ܂��Ȃ��āA�����q�H�𒆐S�Ƃ��鋤���^�A��Ђ�n�����A�O�H�����͐���푈�i�ꔪ�����N�j�̎��ɁA�R�������̗A�������Ɉ��Ĉȗ��A�C�^����L���s�Ȃ��Ă���A�������̌����������͓��{�o�ς̐U���ɂ���Ȃ菭�Ȃ�e��������ڂ����B

�@�V���ɂ����҂̎x�Ђ��i�o���A�̂��ɐV�����E�̒��S�ɂȂ�l�X�́A���҂����ꂩ�̌n��ɑ����Ă��邱�Ƃ����������B

�@���ƂɌ�w�n�ɍ��q���Ђ�����V���́A���Y�Ƃ̖����W�̈ꎞ��ɂ́A�ꔪ�����i�������j�N�̕č��A�o�ŋ}���ɐ������Ă����č�����C�^���Ǝ҂����l������ꂽ�B

�@�Ίݖf�Ղ��J��

�@���āA�͌��𗘗p�����`�p�̏����̈����ƁA�č��ȊO�̎Y�Ƃ��قƂ�Lj���Ă��Ȃ��V���́A���{�C���Ƃ����s�������킦�āA���������ΊO�f�Ղ̂��߂ɊJ�`�����̂ɁA��������Z�N���߂��鍠�ɂ͊O���D�̗��`���͋ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă����B

162�i�j

�@�e���̗̎��ق��݂Ȉ��g���Ă��܂��āA���ǁA�a�D���o���肷��̂̍`�̎p�ɋt���ǂ�̏�Ԃł���A���l��_�˂̂悤�ȓ��킢�͖��ƒׂ��������̂ł������B

�@�������A���{�Ƃ��Ă��A�V���̂��̂悤�ȏ�Ԃ�������܂ʂ��Č��Ă����킯�ł͂Ȃ��A�ΊO���ʖڂȂ�Ίݖf��͂̂��߂Ȃ����̂��ƒ������n�߂Ă���A����ƂȂ��n���̎��Y�Ƃ̈ӌ������������Ȃ���A���I�f�Ղ̎�������Ă����B

�@�Ȃ�Ƃ����đΊO�f�Ղ�U�����˂A�ېV�ȗ��̍��ƍ����͋��X�Ƃ��āA��i���O�i�������ʂ悤�ɂȂ邱�Ƃ͕K���ł������B

�@�b�́A�O�H�n�̐V�����Y��ЂƂ����C�O�f�Տ��Ђ̏d���i�������j���ł��鐼�e�ݓ�Y���ؒ����Ɏ����������A�܂����V�A�����f�Պ�]�̈ӌ��ł��邱�Ƃ��킩�����̂ŁA�������������ւƏ����������߂�ꂽ�B

�@�͂��炸�����̉�ЂɂƂ��āA���d���ƂȂ����킯�ł��邪�A�ꔪ�����i�������j�N�A�~��������悤�ɂ��āA���킽������������ꂽ���̂��ł����́A�D�D�͌܁Z�Z�g�����炸�́u�L���ہv�A�A�o�p���i�Ƃ��ĕāE���E���X�E�ݖ��E�~�J���Ƃ������H���i�A���w�����ӂ邤�͓̂��Ў��̕��������A�Ƃ������̂ł������B

�@�����嗤�ł́A���V�A�Ɛ������V�x�����n���ł̍������őΗ����Ă���A���Ȃ茯���ȉ_�s���ł������B

�@���V�A���́A�������͏Փ˂ɂȂ�A��������̕����A�������ԓI�ɍ���ɂȂ�₷�����Ƃ����O���āA��������̃��[�g�����߂Ă����̂ł������B

�@���V�A�̓��{�C���̋��_�̓E���W�I�X�g�b�N�`�ł���B

�@���݁A�V������D�œ�l���Ԃ��炢�œn�����{�C���A���̓����̂��̑D�Ȃǂł͂��̐��{��v�����B

�@�Ƃ��낪�A�ӋC����ɏo�q���Ă悤�₭�ڂ����`�ւ��ǂ���ăz�b�Ƃ���܂��Ȃ��A���`���������f����Ă��܂����B

�@���R���������ƁA�V���̃R���������̃j���[�X�����łɓ`����Ă��āA�`�������O���ꂽ����ł������B

�@����̂܂Â��Ő�s���ɕs���̉e���������Ƃ���A�ǂ��ł���������悤�ɁA���H�A�����Ă��������͕s�v�ł���Ƃ����A�����͜��R�Ƃ��Ă��܂����B

�@�悭�����Ă݂�ƁA���V�A���͔n�̎��Ƃ��̂���ł����̂�����ǂ��A�����Ƃ̍������ɃP���������i�C�����̒���j�̂ŁA��_������A�S���K�v�͂Ȃ��Ȃ����̂ł���Ƃ������Ƃł������B

�@���ۏ�̋}�ρA�A�o�i�ڑI��̌��A��������ȂǁA���낢��ȗv���̘A�ւŕs����Ȍ��ʂɏI���Ă��܂����̂́A�ʂɕ����̐ӔC�ł����ł��Ȃ��A�^�̂߂��肠�킹�ł������̂ł��邪�A�V���`�̏��������������悤�ɂ��đ���o���ꂽ���̂��Ƃ�A�V�炵���f�Ճ��[�g�J��̈ӋC�ɔR���ĊC��n���Ă������ƂȂǂ��v���ƁA�ǂ����Ă������ł��̂܂܋A������C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�@�s�^�̉������ƁA�������v�ɂȂ肻���Ȃ��̂𑁂����������ł���������āA�ނ͑؍݂������ăE���W�I�X�g�b�N�ߕӂ̍`�p�̗l�q��Y�ƁE���ƂȂǂ��Ԃ��Ɋώ@���Ă܂�����B

�@���̌��ʁA�܂����V�������{���C�Â��Ă��Ȃ���務��������̂ł���B

�@�����̓��ɂ́A�������ɖk�m���Ƃ̊�n�Ƃ��Ă̐V���̏������`����Ă����悤�ł������B

�@���̂��Ɣނ́A��x�قNj������p�̏��i��ς�őΊ݂��������邪�A���������n���ȓw�͂ɋ����āA�Ίݖf�Ղ̐U����M�S�ɐ������̂�����āA�����̂��Ƃɑ������ƈӋC��R�₷�҂�����n�߂��B

164�i�j

�@���ƂɁw���k����x�̋L�҂ł������֖�V���Y�́A�Ίݖf�ՁE�k�m���Ƃ̐U���ɂ́A�V���E�x�R�E�ΐ�̎O�����k���n�����W�̂��߂ɂ��͂������Ă�����ׂ����Ɛ���Ɏ咣���A����A����c���ƂȂ��āA����ɋ��͂ɉ^���������߂��B

�@���̋��͂邱�Ƃ͂ł��Ȃ���������ǂ��A�����̌o�������ŏ��̎��s�́A���X�ɕ��ɓ]���Ă������̂ł���B

�@�k�m���Ƃ̊�n�Ƃ���

�@�V������k�m�����ڂ����ďo��������w�͕��������ŁA�ꔪ���܁o�����ꔪ�j�N�A�����Ċ֖�V���Y���킸���Z�Z�g���̊@�i���������j�ۂɂ���ďo�������̂��ꔪ�����i�������j�N�ł��������A�������A���łɊ����n���̋��ƌo�c�҂ƌ���ł����̂��c��O�g�i�ʏ̓c�O�j�⏬�F�K���Y�Ƃ������l�X�ł������B

�@�c��͂��̌�A�T�P�E�}�X�̐c������������ɍs�Ȃ��āA�������ɗ��v�������A�V���̐V�炵���o�ϐl�ƂȂ����B

�@�c�����Ƃ����̂́A�_�Ƃ���]���Ă������Ƃł��邪�A���l��������ŋ��ƌo�c�҂ɂ��炩���ߎ�����A�����_������Ԃ��̂ŁA�o�c�҂͂���������Ƃ��ďo������̂ł���B���̓����̋��D�́A���̂قƂ�ǂ���Z�`�܁Z�g�����炢�̏����ȓ��{�����D�������Ƃ����Ă��邪�A�N�������ďo�������ӂ��A�������o�邲�ƂɖL���ł���������A�����ɐc�����̕K�v���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B |

�k�m�D�@�V���`�ɏW�܂�k�m�D�B

�ї����锿���́A���D����̑D�ł��邱�Ƃ��B

|

�@��������Z�N��ɂȂ��āA�ΊO�I�ɂ͊J�X�x�Ə�Ԃł������V���̍`�́A�������Ă悤�₭�k�m���ƂƑΊݖf�Ղ̊�n�Ƃ��Ă̐��i�������ė��A�V�炵�����݂̈Ӌ`�����������n�߂��̂ł������B

�@�k�m���Ƃ̐U���ɔ����āA�Ίݖf�ՂɊւ��Ă��A�V�����`�ōs�Ȃ����Ƃ���C�^�����肠�����Ă����B

�@���I�D�D��Ђ�z���D�D�i�̂��ɐV���D�D��ЂƉ����j���A�E���W�I�X�g�b�N�w�̍q�H�ɐi�o���Ă����B

�@�����Ĉꔪ�㔪�i�������j�N�A���肩������푈�̍Œ��ł��������{���{�́A�D���s����Ɋ����A�C�^�ی쐭���ł������ĐV���`�E���W�I�X�g�b�N�Ԃ���菕���q�H�ɔF�肵���̂ł���B

�@������_�@�ɁA�Ίݖf�Ղ͂���ɖ��i���A�t�ɕč��E�ݖ��Ȃǂ̐H���i�⋙�ԁE����ނ�ς�ŐV�����o�q���A�H�ɉ��U�P�Ȃǂ̊C�Y�����H�i�ڂ��ċA���Ă���Ƃ����`�̉������A�p�ɂɂȂ����悤�ɂȂ��āA���̔N�̏o����D�����͘Z���ǂŁA�A�o�����z�͊J�`�ȗ��̋L�^�ł������Ƃ����B

�@����A�k�m���Ƃ̕��́A���V�A��������̐��������Ă������߁A���܂܂ł̏ꏊ���瓌�k�̕��ɋ��ꂪ�ڂ�A�ꔪ����i�����O�O�j�N�ȍ~�A�Ƃ��ɃJ���`���c�J�����ߖT�ő��Ƃ��Ȃ����悤�ɂȂ����B

�@���Z�l�`���i�����O���`�O���j�N�̓��I�푈��A�|�[�c�}�X������ƁA����Ɋ�Â������Ə�������āA���{�E���V�A�͑Γ��ɋ��Ƃ����ƂȂ߂�悤�ɂȂ�A�܂��܂����W����l�q���͂�����킩��ƁA����ɋ��ƌo�c��ڂ������Ƃ����l�X������͂��߁A���Ƃ��Η�؍����E����P�ܘY�E���������E�Έ䗯�g�E�琴�Z�Ȃǂ̗L�\�Ȑl�������X�Ɣy�o�����B

�@�����������Ƃ̔��W�́A�����̐V���̔��W�̑厖�Ȋ�b�ł���ƍl�������c��̃o�b�N�A�b�v�����̂����Ȃ��B

�@���Ƃ��Ă��A���̐U���ɐϋɓI�ȍ���u����ׂ��ł���ƒm���Ɍ��c�������ʁA���N�x�ɂ킽���đ��z���Z�Z�Z�~�]�̎x�o�����܂�A��܁Z�g���̉��m���ƑD�A�V���ۂ����������Ƃ����̂ł��邩��A���̈ӋC���݂̂قǂ�m�邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�̂��ɂ��̑D�͖��Ԃɑݗ^����ē��m�ۂƖ������߂��B

�@�Ƃ���Ŗ������N�̋��l���z�́A

166�i�j

�@�@���Z���i�����l��j�N�@��ܖ��ܔ����~

�@�@����Z�i�����l�O�j�N�@�l�����j�[�@��Z�~

�@�@�����@�i�����l�l�j�N�@�ܘZ���ꔪ�Z��~�Ƃ����A���܂܂łɍl�����Ȃ����z�ł������B

�@�������Ȃ���A�Ίݖf�Ղ̐i�W���k�m���Ƃ̔��W���A�P�ɂ��ꂾ���̗͂ł����Ȃ����̂ł͂Ȃ��A���̂ق��̎Y�Ƃ̋����Ƃ��������Ɋ֘A�������Ă����B

�@�������N�ΊO�f�Ղ̎��s�́A�č�_�ƈȊO�̎Y�Ƃ̖����B�ɂ�闎�����傫���������߂ɁA����I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��đ����Ȃ������̂ł������B

�@�`�p�ݔ��̉��P

�@�V�����悤�₭����������Ԃ�E�炷�邫�������ɂȂ����̂́A�ꔪ�����i�������j�N�ɁA���{�Ζ���������̏����n���ɐ�������݂��A���߂čH�ꂪ�`�̋߂��Ɍ��Ă��Ă���ł������B

���̌�A���낢��ȍH�ꂪ�����n���Ɍ������Ԃ悤�ɂȂ��āA���݂̍H�ƒn��̂͂��܂�ƂȂ����̂ł���B

�@�����Ɋ֘A���āA���_�����E���w�엿���Y�E�@�B�H�ƂȂǂ��A�����O�Z�N��ȍ~�A���X�ɋN��A�܂��o�ϊ�������i�Ɗ��������܂����B

�@�������č`�p�̋@�\�̂��������̊g�����̂��܂�A���s�s�̔��B�����炩�ɂȂ��Ă���ɏ]���āA�V���`�̕n�コ�͂���̖ڂɂ���R�Ƃ��Ă����B

�@���A�D���͂����^�����Ă��邵���`���������B

�@��������̐V���`�́A������u����L���Ȃ��A�]�ˎ��ォ��͔̉ȉ��Â����������ƂƂ��Ă��Ă����B

�@�����A���ꂩ��͂��̂悤�Ȍ`�ł́A�Ƃ��Ă��������Ȃ����A�ݔ��̕s�����ꂪ���邽�߂ɁA�݂��݂����`�։����Ƃ����̂ł́A�f���ăv���C�h�������Ȃ������B

�ꍏ�������ڊݎ{�݂̐������Ȃ���Ȃ���A���������D���̔g�ɏ���Ă���V���́A�ނ��ނ����`�̔��W�ɕ����Ă��܂�����͏\���ł������B

�@�ߑ�I�`�p�{�݂́A������̏������ɐ݂���ꂽ�B

�@�V���`���ߑ�I�f�Ս`�Ƃ��Ė{�i�I�ɒ��ڂ����悤�ɂȂ�̂́A���̑吳����ɓ����Ă���ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|