|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録1 付録2

七章 まちの生活と風物

1 新潟の町と人

変る町の性格/新潟らしさを残す下町

2 新潟の祭り

白山祭り/蒲原祭り/新潟祭り

3 季節と行事

正月行事/春の彼岸から節句まで/土用とお盆/年の暮れ

4 新潟の風物

水の都/繁華街と盛り場/沼垂の町 |

1 新潟の町と人

変わる町の性格

江戸時代以来の港のまち新潟に、明治・大正期に、県庁所在地としての政治都市的色彩が加わり、これと北国の四季の風土とがつくりあげた、いかにも新潟らしい地域性豊かな生活文化や風物を、この章でとりあげる。

もちろん、このような面は時と共に徴妙に変遷しているけれども、明治の末から昭和一〇年代頃までは、長い期間にわたって変動の少ない安定した生活のいとなみがつづけられていた。

かっては、新潟の町全体がひとつの地方性に彩られていただけではなく、市内の呵々や各地域が、それぞれ独自の個性をもっていた。

新市域がひろがり、市内各地域の役割りや性格が変っていくうちに、これらの特性あまたしだいに薄れていった。市内における古くからの町々の特色を眺めていくことからはじめよう。

新潟市の繁華街は、万代橋からの柾谷小路(まさやこうじ)を中心とする古町(ふるまち)通と本町(ほんちょう)通方面であった。

新潟の町は、明治以後でも全焼五〇戸以上の大火が二五件もあって、ぽとんどの家屋はその後のものである。

江戸時代から町座制と株仲間によって保護されてきた商店は、明治になってこの制度がとけてから変り始め、加わえて一九〇八(明治四一)年の大火を契機に廃業転業する店と新らしい店とがあって、商店街は大きく変った。

最近は市外から進出してくる店が多く、昔の面影はだんだん少なくなってきた。

北部の湊町・附船町方面は、信濃川の砂嘴(さす)がのびて陸地になった土地で、新地といわれ、漁師が多く住んでいた。 このあたりを新潟の下町といっている。 |

古町通 昭和の初め頃の古町通5番町。

|

西部の青山・小針・真砂町は、現在では勤め人の多い新しい住宅地で、マーケットや商店がならんで小針銀座街といっているほどであるが、ここは昭和の初めまでは道のない松林で、イモ畑やネギ畑の広がる砂丘地であった。

信濃川を渡って東側の町々のうち、まず沼垂は、元々山ノ下の地域にあって、港町として栄えた町であったが、続く川欠けで数度の町移転をかさね、一六八四(貞享元)年に現在の地に落着いた町である。

それ以上に古い町は蒲原である。

延喜式にのっており、越後の貢米を送りだした港であったが、延宝の頃(一六七三〜八一)に、川欠けで土地がなくなり、神社・寺院も位置を加えている。

沼垂や蒲原という古い町のたたずまいにくらべると、新潟駅前にならぶ商社の高層建築と走る車の景観には、目を見はるものがある。

一九六二(昭和三七)年に新駅ができるまでは、一帯の田んぼ地で、東大通りも花園町もその後にできた町である。

こんな町ができようとは、当時を知るものの誰もが想像もしなかったことである。

新潟らしさを残す下町

下町といわれる湊町方面の家は、昔からの住民が長く住んでおり、方言も多く残り、民情豊かな地域である。

隣組的の世間づきあいが深く、集まって茶飲みをし、急に客ができたといってご飯をもらいにいき、漬物ができたといって仲間の家へもっていき、煮豆をつくったからといって皿に入れてもっていくような近所づきあいが見られる。

近所に病人ができれば見舞いにいくことはもちろんのこと、人手に困っている家には家事の手伝いにいくなど、情の厚い人々の住む地域である。

移住する人の少ない地域だからである。

本町通二一、二二番町の露天市場へ野菜を買いにいくと、売る人にも買う人にも人間味あふれるゆったりした雰囲気がみられる。

下町は、新開地やアパートにはみられない情緒豊かな地域である。

沼垂の町には、新潟の下町に似ているところがある。

190()

昔は労働者や漁師の多い町であったためか、よく働く人たちであり、以前まで「トト(亭主)を喰わせられないば(食べさせていけなければ)嫁にいくな」といわれていた。

老人の間には標準語とはかなりかけはなれた方言が聞かれ、西新潟の言葉とはちがう訛りがあるのは、新潟が長岡藩の領地であったのに対して、沼垂は慶長の頃から新発田藩の領地であったので、どちらかといえば北蒲原郡地方の方言に近い。

よく働くといえば、合併新市域の五十嵐浜(内野町)と松が崎浜(松浜町)の漁師町の女衆である。

男が魚をとり、網のしまつをし、その魚を新潟の魚市場へ天秤棒笊(ざる)をかたねて走っていくのは女の人であった。

三里余の道を浜づたいに走ってくるたくましさ、そして帰りに必要な日用品を買っていく姿は、車などの発達していなかった昭和の初期まで見られた。

現在でも、松浜の漁師は朝早く新潟の魚市場で魚を仕入れ、魚箱をいくつも自転車に積んで近在をまわり、夕方に家に帰っていく行商をしている。

現在は、交通やマスコミの発達により、生活が東京に近くなり、全国的に画一化してきたが、それでもこれらの名残りがまだ所々に残っている。

2 新潟の祭り

白山祭り

新年と節句がすぎて暖かくなると、四月と七月に白山祭り、七月に蒲原祭り、八月に新潟祭りがくる。

白山神社は、新潟の鎮守の白山様といって、市民にしたしまれているお宮である。

境内は白山公園に続いており、道をへだてて総合グランドがあるので、お詣りする人や境内を通る人で人影の絶えない神社である。

永禄・天正両度の火災で記録を焼失しているので、創建の年代は明らかでないが、新潟町が浜手にあった時からの神社で、一六四四(正保元)年頃に町家の移転にさきがけて今の地に移ってきた。

当時このあたりは千本松原といって、鬱蒼たる松林が県庁のあたりまで続いていた(五章1

「新しい町の風景」参照)。

今、神社の付近にある松の古木は、当時のなごりといわれている。

「新潟こいしや白山様の松が見えますほのぼのと」の唄は、港へ入ってきた千石船が、この松林を目あてにすすんできた情景をうたったものである。

船乗りの信心があつく、一の鳥居にも二の鳥居にも寄進者の名前と年号が彫ってあり、拝殿には県指定文化財の港の大絵馬をはじめ、いろいろな奉納額が掲げられており、社宝も多い。

神仏混淆の頃は、春祭りは神式で、夏祭りは仏式であったというのは昔のことであるが、白山神社の春の祭りは、さいれといって新潟全市の祭りの最初のものであった。

楽しみの少ない大正・昭和の初めころの祭りは、今よりずっと賑やかで、昭忠碑前と白山会館の広場と土手道の外の県立図書館のところには、曲馬やサーカスの小屋があった。

池の端には茶店がでて、すし屋・まんじゅう屋がならび、あめ湯・あずき湯は名物であった。

一九一七(大正六)年頃までは、大福餅がひとつ五厘(りん=0.5銭)であった。

出店は古町通まで続いた。

七月一五日には、全市の小学校は授業を午前限りにして、六年生が校旗をもって代表参拝し、中等学校生徒は軍装で参拝した。

192()

白山神社近くの町では紅白の段幕を張り、桜提灯をたててお祝いをし、田舎の人は新潟の親戚を訪ねてきて赤飯のご馳走になったものである。

芸者の盛装をこらした参詣は見ものであったという。

蒲原祭り

沼垂の蒲原様の祭りほど出店の多い祭りは、新潟の近郷にないだろう。

前にも述べたように、蒲原神社は式内社(延喜式にのっている神社)といわれている古い神社である。

はじめは信濃川ばたにあった蒲原津の神社であったが、川欠けで一六九〇(元禄三)年に今の所へ移った。

この神社は五人の神様を祀っているので五社神社ともいい、また畠山六郎を祀っているので六郎様ともいい、青海社ともいっている。

お祭りは、沼垂の祭りというより、蒲原地方一円から農家の人々が集まる祭りで、栗ノ木川のあった頃は、舟のつなぎ場所がないくらいに賑わった。

栗ノ木川に沿って沼垂の大通りから一キロにわたって出店がつづき、神社へ行くに人ごみにおされて歩いている。

新潟の白山祭りの一週間の売上よりも、蒲原祭りの三日間の売上が多いと店の人たちはいっている。

もっとも混雑する日は、七月一日の夜遅く、お託宜(たくせん)のあがる時である。

畠山六郎重宗は重忠の弟といわれ、夫妻でこの神社におちついてお託宜をくだしていた。

不思議なくらいに、その年の米作があたり、農家の人たちの心のよりどころになる一方、米商人の関心も大きかった。

かって「七分の作、水あり」とでた年に、曽川切れの大洪水が起って、当時の桜井市作市長がおどろいたという話がある。

NHKから祭りの実況を放送したこともある。

沼垂の人たちは、六月の節句に団子を少なくしても、蒲原祭りには必らず作って親戚知人に送りあうことが、今も続いている。

新潟祭り

八月二二日、二三日は全市に祭り気分がただよい、民謡流しの前夜祭があり、祭り行列があり、花火があがり、二日間の見物人は延べ五〇万人といわれ、町は車と人で混雑する。

現在の祭りになるまでには、いろいろな変遷があった。新潟全市をあげて祝う祭りは四つある。百数十年の伝統をもつ住吉祭り、明治時代からあった川開きの花火、そして大正末期から昭和初期にかけてできた開港記念日と商工祭である。

住吉祭りは別に七夕祭りといっているが、牽牛織女(けんぎゅうしょくじょ)の星祭りのことではない。

下町に住んでいたある廻船問屋が住吉神社からご神体をうけて個人の守護神として祀っていたが、地域住民にも信仰が深まり、このあたりの港湾関係者によって、港の繁栄策として住吉祭りが行なわれるようになり、この祭りが新潟全市の祭りに発展した。

行列が古式の装束をつけてゆっくり町をねり歩く光景は、古い時代を偲ばせてくれる。

行列の組は、二、三か町を一組として二二番組まであり、灯籠をつくり、思い思いの図柄を描いていた。

神輿や樽神輿は最近のことで、若衆の金棒の輪の響きにあわせて、「ホーツンヤアエノ、アラララドッコイショ、ヨーイトコヨーイトコナー」とうたう木遣(きや)り音頭は、 |

住吉祭り

|

祭り気分を高める。

昔一番から八番組までが昼間にまわり、九番組から二二番までが夜間に行燈をつけてまわった。

大きな家では用意していた祝儀を出し、若衆は特別に唄を披露し、湯茶の接待をうけて、次へ行列を進めた。

最近は、町内の寄付金が集まらず、また行列をつくる若衆が少なくなったので、しぜんに行列がなくなってしまった。

川開きの花火は、一八八九(明治三二)年、初代万代橋の建設者であった八木朋直が、花火打上げの許可を得て、橋の片側二間にゴザを敷き、欄干には赤提灯をつるし、河中に船をつないで打上げ場所とし、花火を観覧させたことに始る。

当時の人は“橋祭り”といっていた。

昭和の初めでも、次の花火のあがるまでの時間が長く、枝豆をたべながら悠長に待っていたものである。

連続して打上げる技術がなかったとのことである。

夜の一二時頃まであがり、両日とも最後には行形(ゆきなり)亭と鍋茶屋の三尺玉が打上げられて、その日の花火は終になる。

毎年、全国花火の大会が続いていた。一九四八(昭和三二)年、一番よい見物場所であった万代橋の上で観客が押しあって石の欄干が崩れて一〇〇余人が信濃川に落ち、死者一一人、重軽傷者二九人を出したぽどの人出があった。

今は河岸が埋立られて川幅がせまくなり、人家が密集してきたので、花火の大きさも制限され、五号玉が主になっている。

その代り、質的に工夫されて、スターマインなどは、昔よりずっと豪華になっている。全市民が空を見あげる一夜である。

この住吉祭りと川開きの花火のほかに、商工祭と開港記念日ができて、それぞれの主催者によって祭りがすすめられていたが、これではまとまりもなく、そのたびに寄付金を出させられる市民の声もあって、一九五六(昭和三一)年に、これらを一本化して新潟祭りができあがった。

近年になって万代太鼓が登場し、住吉神社の神輿の水上渡御が復活し、花火は四分おきにあがり、民謡流しの前夜祭も加わって、豪華な新潟祭りに成長している。

この祭りを最後に、大きな年中行事が終ると、新潟の町には急に秋の気配の近づくのを感じる。

3 季節と行事

正月行事

昔といっても昭和初期には、正月には毎年雪が二尺や三尺(六〇センチから一メートル)はつもった。

静かな夜は必らず雪が降っているもので、新雪の朝はなんともいえぬ清純な美しさがある。

昨日までの歳末のあわただしさはどこへやら、おめでたい気分がただよっている。

松飾りの松は年中青々として元気よく、豆木はマメ(健康)であるように、ゆずり葉は家が代々続くようにとの願いがこめられている。

若水を汲み、元旦には必らず水で顔を洗った。

かまどは豆木を用いて火をつけた。神仏にお詣(まい)りして、お神酒(みき)をいただいてから朝食になるが、正月の三が日は餅をたべるのが慣(なら)わしである。

196()

一臼(ひとうす)の餅を一〇〇個くらいに切るのが普通の大きさで、神棚と仏前に供えてから、ぞうに餅・あん餅・きなこ餅を自分の好きなだけ食べる。

一〇個や二〇個を食べる人も少なくなかった。

元旦の日は掃除をしない。これは福を出さないという縁起で、この日は金銭も使わない。

従って町では開いている店は一軒もなかった。

初詣でをしてから年始にまわる。職人や商人は世話になった親方の家が最初である。

それから親戚や知人をまわるが、たいてい羽織袴かモーニングを着た。午後からは赤い顔をした人が目立ってくる。

万歳や獅子舞いのすがたが見られる。正月の三が日は、昼食をとらないで早夕飯である。

夜の年始まわりをしないので、町は人通りも少なく静かな正月であった。

二日は事始めの日である。商店は、元旦の夜の一二時をすぎるのを待って戸をあけ、客も戸のあくのを待っていた。

店では景品を出した。景品といっても、マッチ・たわし・餅焼き網くらいのもので、町内連合の売り出しは後日のことである。

初荷の旗をなびかせて荷を積んだ車が通る。職人は道具の手入れなどをし、子供は書初めを書いた。

子供たちは一番よい着物を着せられて、大体カルタ・家族合わせ・双六などを楽しんだ。

一一日は蔵開きの日で、一〇日までの必要品は歳末に出しておき、この日初めて蔵を開く。商家では蔵祝いといって、出入りの人をよんでふるまった。

鏡開きといって、お供え餅をおろしてたべる日でもある。

一五日は小年である。前日一四日の晩は、晦日につぐ年越しのご馳走があり、繭(まゆ)玉飾りをつけ、正月の飾り物を神社へ持っていって焼いた。

一五日、一六日は藪入(やぶい)りの日で、店の奉公人の自由休息日である。

近くのものは家に帰り、映画館やそば屋も賑わった。

二〇日で正月は終りになる。新潟では一五日の幸の神(道祖神=どうそしん)は行なわれなかった。

春の彼岸から節句まで

三月三日は雛祭りである。一般家庭ではあまり行なわれず、今のような雛壇は見られなかった。

飾る家は大きな家だけで、それら内裏様くらいのものであった。

五月五日は男の節句で、鯉のぼりが見られた。

ひと月遅れの六月五日には、玄関の柱に菖蒲(しょうぶ)と蓬(よもぎ)をさげ、銭湯では菖蒲湯をわかし、家庭では笹団子と粽(ちまき)をもって浜へ遊びにいった。

今は家庭であまりつくらなくなったが、昔はどこの家でも笹団子と粽(ちまき)をつくった。 |

藪入りの賑わい 藪入りの休みに大竹座映画館に集まった

商家の子供たち。(新潟日報事業社『新潟の街歴史散歩』より)

|

笹団子の皮は、うるち米の粉ともち米の粉を主にして小麦粉と砂糖を少々まぜて水気を加わえ、干し蓬(よもび)をまぜてこねる。

よくこねるほどつやが出て笹がよくむけるというので、これはたいてい男の子が手伝った。

あんを入れて笹に包み、い草でしばって蒸す。たいていの家では、二〇〇個や三〇〇個はつくって竿にさげておいた。

主食の代用として、いく日もたべたものである。

粽は、水につけて水切りしたもち米を笹の葉に三角型に包み、い草でしばって蒸すのであるが、米がこぼれぬように笹で包むことと、い草でしばることは今の人にはむずかしいことである。

以前はどこの家でもたくさんつくり、家族で食べるだけでなく、近所や知人に配りあった。

今はつくる時間がないわけでないが、つくるに手数がかかるのか、あまり食べなくなったためか、必要な数だけを買ってくるようである。

土用とお盆

小夏から一三日目が土用の入りになる。暑さの強い時なので、本に風を入れたり、たんすのなかの衣類を干す。土用干しである。

うなぎのかば焼け高価のためか、どじょうを食べた。近郊の亀田町がどじょうの産地のせいもある。

町々にどじょうをさいて売っている店があった。

梅干しは土用に三日三晩干すと、色がよく味もよくなるといわれていた。

土用の丑の日に海水浴をすると病気にかからないといわれて、ふだん海へいかない人もこの日には海へいく。

その前夜の海辺は賑やかで、若者は夜の海に入り、焚火にあたり、踊りの輪ができる。

当日は浜茶屋のかき入れの日である。

土用が過ぎると、次はお盆である。

市場にはお盆の飾り物を売っているが、値段が高い。それでも必要なものなので、お盆市場は混雑している。

新潟では、迎え火も送り火も焚かなかった。八月一三日は先祖を迎える日で、夕方から家族で墓詣りにいく。

今とちかって羽織袴の服装で、家によっては弓張提灯を持っていき、西堀通りは墓花を持った人が続いた。

精霊棚の飾りは、禅宗の家がもっとも賑やかで、夏にでる野菜と果物を飾り、仏前に供える食事は毎日種類を変えることになっている。

一六日は仏様が帰る日で、菰(こも)に供物を包み海や川へ流して送った。

八月一三日、一四日から一七日、一八日の頃に、神社境内か町の広場に盆踊りがたった。

夕食後、樽の音が聞えると、どこからともなくゆかた姿の人が集まって踊りの輪ができる。

下町の人の方が威勢がよく、遊廓広場の盆踊りが一番賑やかであった。

唄は七七七五の文句が多く、だんだん卑猥(ひわい)になって、樽や笛にあわせて夜中すぎまで続いた。

亀田・新津などの田舎には、それぞれ独特の足さばきで盆踊りが行なわれていた。

東堀の堀と、二、三、四番堀の交叉するところに橋が四本かかっていて、これを四ッ橋といい、橋をまわって踊った。

小足駄の音が橋に響き、笛や樽の音に和して、なんともいえぬ情緒があった。 |

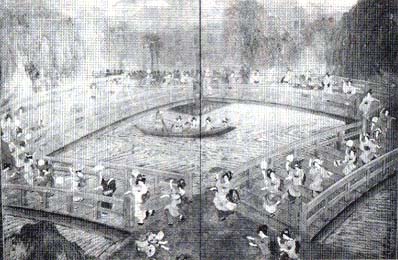

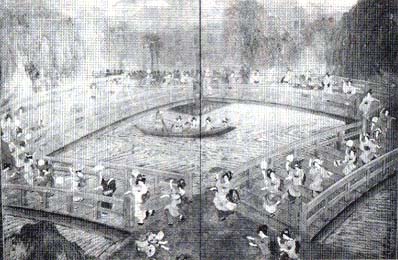

盆おどり 東堀の四つ橋をめぐる盆おどり。(銅谷白洋画)

|

現在は町内会などで盆踊りが計画されているが、大正の頃の盆踊りは大きかった。

暑かった夏をしめくくるのは、仲秋の名月である。

すすきを活け、団子や秋の果物を飾って満月を眺めることは今も続いている。

この日には、よその供物をとっても盗みにはならなかった。

年の暮れ

一二月に入ると少雪が降り初め、積っていく雪は正月が近いことを知らせる。

大正の頃にはゴム長靴はなく、足駄(あしだ)か藁(わら)の雪靴で、二重とんびかマント、女の人は角巻とお高祖(こそ)づきんをつけていた。

お高祖づきんは、冷い風をふせぎ、髪がくずれず、ちょうほうなものであった。今は見られないようだ。

歳末には正月用品の市がたって、〆縄・松飾り・正月野菜から塩鮭などを売っているが、あわただしいようすは正月の近いことを感じさせる。

正月のご馳走をつくる主婦の仕事は忙しい。夜遅くまで野菜を切り、あんを煮る。

やつかしら・こぶまき・かずのこ・黒豆・なます・ごまめ・のっぺい・きんぴらなど、正月期間中のご馳走がつくられた。

家族みんなで家の大掃除をし、商人は夜遅くまで掛取(かけと)り集金にまわり、一年のことをすっかり終えてから年夜の夕食をとった。

4 新潟の風物

水の都

これまで見てきたように、新潟は港町としてはじまった町である。

東北一帯の米を京都へ送る西廻り航路の寄港地に指定され、元禄を中心とする約一〇〇年間が、新潟港の全盛期であった。

年間三五〇〇艘の千石船が、白帆をあげて出入りしていた。

港と町は信濃川の流れの変化によって盛衰をたどったが、一八六八(明治元)年に元港のひとつとして開港してから、新潟の文明開化は急速に進んでいった。

女の町としても有名で、古町芸妓は新潟美人を代表し、容姿・着物・芸・情でも名実そなわっているとして名が高かった。

港の町としてだけでなく、昔の信濃川・海岸・堀・橋には情緒があった。

新潟を訪れた俳人や文人がその印象をよんでいる。

万代橋と信濃川

千二百七十二歩なり露の橋 虚 子

団扇もて万代橋を見にきたり みづほ

長き夜の星を浮かして信濃川 みづほ

堀と柳

柳あり橋あり杖のとめどころ 木 甫

川川川の橋橋柳柳かな 小 波

柳遠近七十二橋の月見かな 聴 秋

橋あまた柳のかかに隠されて水ある街の夕月夜かな 与謝野寛

町

美人なしと誰かいいけん雪の町 水 蔭

君見んとこよいもゆきぬ鍋茶屋の庭の

灯籠に灯のともるころ 吉井勇 |

|

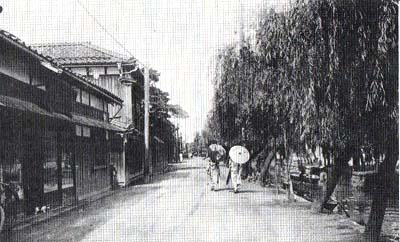

西堀と柳

|

雪降らばゆかんと君にちかいたるその新潟に雪のふるという 吉井勇

人中に西瓜提灯ともし来る 水蔭

浜

ぼうぼうと砂丘のうねり大きなり灯台 白秋

みやこべをのがれきたればねむごろにしほうちょするふるさとのはま 会津八一 |

八千八(はっせんや)川の町といわれた風情を求めて新潟を訪れても、西堀も東堀も、橋も柳も姿を消している。

国体を契機に埋めてしまったのである。

堀は舗装道路となって、車の騷音や高い近代建築がひしめいている。

町にも昔の面影がだんだん薄くなってきた。

八千八川の中心は、なんといっても信濃川であって、土地の人は「大川」といっていた。

万代橋から信濃川を見ると、左右どちらから流れてくるのかわからないほどの大河である。

万代橋は河岸埋立前は四三〇間(七八二メートル)の木橋であった。

遠く信濃国から流れて越後平野をうるおし、新潟市を貫流し、日本海に注いでいる日本一の長流で、河口は港になっている。

汽車が通じなかった昔は、三条・長岡方面へ行く川舟が通っていた。

一八七四(明治七)年に川蒸汽船ができて、長岡まで一日で行けるといって利用され、大正の終りまで運航していた。

また上流から木材や米を運ぶになくてはならない川であった。

しかし荒れ川で、大水になると三島郡や西蒲原郡の田畑は冠水して農民を困らせ、そのたびに妻や娘を売らざるをえなかった。

新潟市に水道ができるまでは、水屋という商売があって、舟で信濃川の水を汲んで町中に売っていた。

当時の川の水はきれいで勢いよく流れていた。

港からは佐渡や北海道へ定期船がでているが、太平洋戦争前の頃までは、前に述べてあったように北洋漁業の根據地であって、河口には帆柱を林立させて漁船が集まっていた。

東堀と西堀は一六一七(元和三)年に新潟の町をつくった時に掘った堀で、橋と柳と舟は新潟を代表するものであった。

204()

西堀通は寺町ともいって、新潟の寺院がこの通に集っている。

この堀は生活に欠かせぬ堀で、近くの人は朝の洗面・洗い物・米とぎに使い、近在から野菜舟が入ってきた便利な堀であった。

大河津(おおこうづ)分水の竣工と地盤沈下のため、流れが悪くなり、一九六四(昭和三九)年に新潟国体を迎えるにあたって埋立られてしまった。

残したい堀であったが、新潟の交通事情からみればやむをえぬことであったのかと、古老たちはなつかしがっている。

繁華街と盛り場

古町通は、新潟でもっとも古い通で、商店の多い繁華街である。

成立当時の古町は、旅宿の多い旅籠町であった。

だんだん町が発展するようになって料理屋ができ、貸座敷ができてきた。

一九〇八(明治四一)年の大火災後に新しい店ができるようになり、五五(昭和三〇)年の大火で焼けてからは、さらに新しい町になり、最近は店舗が次々と新しくなって、昔のなつかしい面影は見られなくなった。

明治末から大正にかけてあった夜店は、夏の納涼の人々で賑やかであった。

艶歌師(えんかし)・手品の本売り・薬売り・バナナのたたき売り・古本屋など、楽しい店が道にならんでいた。

散歩の思い出を持つ人は、大体五〇歳以上の人たちであろうか。

新潟美人とは古町芸妓をいうくらいに、新潟の芸妓は、新橋や祇園と比較されたもので、新潟の人だけでなく、中央の名士なども足しげく通ったものである。

高島田の髪・振り袖の着物で、小物袋をさげて料亭へ向うあで姿は、西堀の橋や柳と共に知られたものであった。

港町につきものの女の町は、船乗りの必要をみたすところからはじまった。西堀前通・古町・毘沙門島に貸座敷が繁昌し、目にあまるほどであった。

明治のたびたびの大火に焼けても店の再建を許さず、一九〇〇(明治三三)年に本町通一四番町に新潟遊廓をつくった。

芸妓の数も多く、一九一四(大正三)年の好景気の頃は、新潟と沼垂とて芸妓が五〇〇人を越し、ほかに公娼が四〇〇人もいたという。

マッカーサー指令で公娼はなくなり、時勢の流れで現在は芸妓が一〇〇人くらいになっているが、古町八、九番町には料亭が多く、芸妓置屋もここに集まっている。

宴会に花をそえる古町芸妓の名は昔ながらに続いている。

古町通より二つ大川よりの町が本町通である。

この通も一六一七(元和三)年の町づくりの時につくられた町で、呉服屋・海産物屋・荒物屋などの店に限られ、古町をしのぐ繁昌をした町である。

新潟の中心地に、昔ながらの露天市場がたっているのは珍らしい風景であった。

明治の初めにできてから、野菜だけの露人市が長く続いていたが、一九七七(昭和五二)年に六番町にオーバーアーケードがつくられてから、昔の面影の薄い市場になった。

一一番町は、魚市場といって、新潟へ送られてくる鮮魚のせりをする大きな問屋があった。

今は万代島が漁港となり、問屋もそこへ移ってしまい、昔の賑やかさは見られない。

新潟側では、小規模ながらもうひとつ賑やかな通があった。

こんぴら通りである。それは、島の金比羅様といって、船乗りが祈願をこめにお詣りをした神社の門前にできた町である。

この通には明治初年から劇場があり、勧工場や遊戯場もあって、ここの夜店は古町以上の賑やかさであった。

船着き場が東新潟にうつり、住吉川が埋まって船が入らなくなってから、急にさびれていき、盛時の面影はなくなった。

206

新発田藩の米蔵 沼垂小学校の敷地に、

「いろは」48棟の米蔵が、明治初年まで残っていた。 |

大正期の山ノ下農園 |

沼垂(ぬったり)の町

沼垂の町は新潟の町より古く、初めは山ノ下地域にあったが、信濃川・阿賀野川による川欠けでたびたび町移転をしたことは、前にも述べた。

沼垂小学校のところに新発田藩の米蔵があり、沼垂の町はこの米蔵の仕事と漁業で生活してきた。

町のなかを流れる栗ノ木川は、沼垂の町を育ててくれた。

明治の中頃まで、亀田町方面へ行くにはこの川を航行するよりほかに道がなく、船は荷を積んで通い、町の人は家の用水にし、洗い物をし、子供たちは魚をとり水遊びをした川であった。

水は澄んで川底の砂が見え、渦をまいて流れていた。

一九六五(昭和四〇)年頃に埋立られたが、幅広いバイパス道路が栗ノ木川のあとである。

沼垂の広い後背地が山ノ下である。

今では、この地域に新潟港があり、空港があり、工業地帯になっているが、ひらけたのはごく最近のことである。

大正の頃には新潟鉄工場と硫曹会社があるだけで、ほかは麦畑とさつまいも畑の土地であった。

山ノ下は沼垂町の先住地で、町が移転したあとに、加賀から移ってきた家が残り、神明町の高台に定着し、半農半漁の生活をしていた。

明治の中頃から工場が建つようになった新開地である。広大なチューリップ農園があった。

さて、新潟市は、現在では人口四二万の新潟県庁所在地である。

明治以来たびたびの大火で昔のままの姿はなく、とくに最近の大火と地震で町の景観は一新している。

港湾都市、商工都市、文化祁市として最近の飛躍はめざましい。

208()

東京へ行くには信越線で一〇時間を要したのが、一九三一(昭和六)年に上越線ができ、最近は一時間おきに出る特急列車で四時間、日帰りができる。

飛行機で東京へ五五分、大阪へ七五分、札幌へ七五分で行ける。

佐渡まで二時間、ジェットフォイル船で一時間、飛行機では一五分で行ける。

行政の都市・商工業都市・文化都市・港湾都市として飛躍している一面、昔の風物はだんだん変り、長く新潟をはなれている人には寂寥の感があることと思う。

こうして日本国中が画一化され、新潟も個性を失なっていく現在、地域性豊かな生活や文化をつくってゆくために、古き良き生活の一端を振返ってみたのである。

top

****************************************

|