|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録1 付録2

一章 原始時代の新潟地方

1 新潟平野のおいたち top

古絵図が教えること

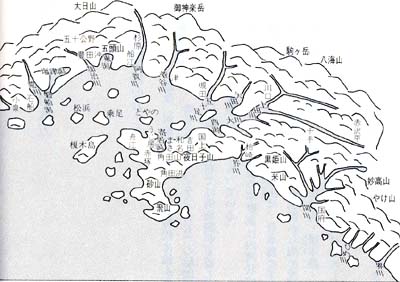

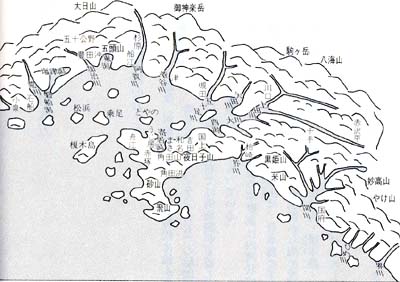

越後(新潟県)には、平安時代に描かれたと伝えられる一〇八九(寛治二)年の絵図と、康平年中(一〇五八~六五)の絵図がある。

この絵図については、その真偽が問われているが、現在では偽物説が定着している。

しかしながら、この絵図はなかなか面白く、きわめて興味深いものをもっている。

絵図(右)によれば、越後の平野部は内湾状で、大きな内海となっている。

いま、これをかりに越後湾としよう。

弥彦(やひこ)山・角田(かくだ)山は、日本海に半島状に突出している。

荒川と塩津潟(紫雲寺潟)は、砂丘を切らずに岩船潟に流れ、岩船潟から海に流れ出ている。 |

康平3年の越後古図

|

塩津潟と越後湾との間には、砂丘の伸長がみられ、湾内には沼垂(ぬったり)島・松浜島・榎木(えのき)島・とやの島など、多くの島々が点在している。

この絵図は、位置や方向には問題があり、真偽は別にしても古代越後の平野部がイメージ化された姿をみることができ、きわめて興味深い。

新潟平野は、第三紀末葉期には、その原形態はできていたといわれている。

12()

洪積世(こうせきせい)に入ると、新津(にいづ)背斜(波状になった地層の峰の部分を指す)と西山背斜の延長である弥彦山・角田山に挟まれた向斜部(背斜に対する地層の谷の部分)は、二つの背斜の隆起と対応して沈降してゆき、帯状の深い凹みをつくっていった。

それ以来今日にいたるまでの間、莫大な土砂礫の堆積が行なわれ、平野として陸化するにいたった。

この堆積の厚みは、七〇〇メートルとも八〇〇メートルともわれれる。

現在の地表下約一五〇メートルを前後するところに、ガスを含む礫層が存在することが、ガス井戸などのボーリングに際して確認されている。

地質学の研究では、この礫層をもって洪積世最後の氷河期にあたるとしており、この見解が正しければ、沖積世に入って、今日までの約一万年前後の期間に、一五〇メートルもの土砂礫の堆積が、新潟市周辺の平野にあったことが知られるのである。

陸化する以前の新潟平野のようすは、まさしく寛治(かんじ)・康平(こうへい)の絵図のごとくであったと思われるのである。

沖積世に入って、後背地の山地から、河川により供給される砂礫によって、徐々に埋められていった越後湾は、湾の外方の角田山麓北端に砂嘴(さし)をつくることになった。さらにすすんで、岩船から亀田をとおり、角田山にいたる砂洲が発達し、越後湾は海とのつながりを断ち切られ、内海すなわち湖沼として成立した。

この時期は、縄文時代の早期から前期初頭の頃といわれている。

その後もさらに砂洲は発達し、内海はしだいに縮小して陸化が進み、海岸線の後退とあいまって砂洲は砂丘となり、角田山麓から岩船までの約七〇キロにわたる海岸線は、多いところでは一〇列の砂丘がならび、信濃川・荒川・石船潟の三か所以外は完全に封鎖され、今日みられるような姿をみせるにいたった。

|

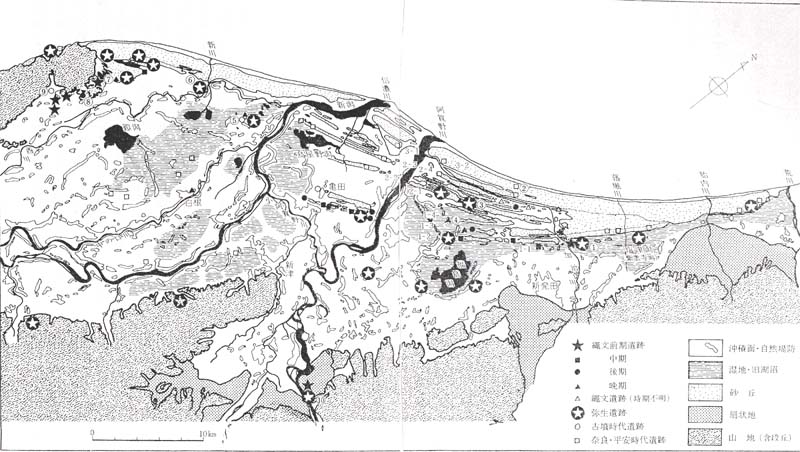

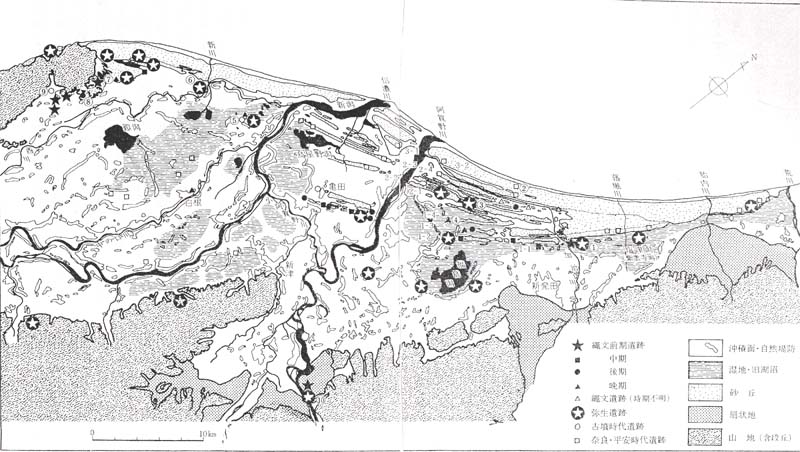

原始時代新潟平野の地形と主要遺跡の分布――右下に阿賀野川河口部の拡大図を示す

|

砂丘の成立

この一〇列の砂丘は、砂丘を構成する砂や砂の風化度や㈲槓圜である黒色帯によって、古いものから第一砂丘列(亀田砂丘列。上の地図の1-1~1-4) ・第二砂丘列(沼平砂丘列。同2-1~2-4)・第三砂丘列(新潟砂丘列。同3-1・3-2)と呼ばれる三つの砂丘列に大別されている。

この三砂丘列の砂丘上には、土器や石器などの遺物が出土し、砂丘上では原始時代の人々が生活を営んでいた遺跡があり、砂丘の形成順序や形成は年代を知るひとつの手がかりを提供しているのである。

最も内陸にある第一砂丘列には、縄文前期初頭の布目(ぬのめ)遺跡のほか、前期の遺跡があり、さらに縄文中期・後期・晩期、弥生時代の遺跡が存在し、第二砂丘列では縄文中期の遺跡が最も早いものであり、第三砂丘列には古墳時代の製塩遺跡がみられ、内陸から海岸にゆくに従い、しだいに新らしい時代の遺跡が在存する頤向が認められる。

砂丘の形成とその場における人間の生活跡とは深い関係にあることからすれば、第一砂丘列は少なくとも縄文前期以前に、第二砂丘列は縄文後期以前に、第三砂丘列は古墳時代以前に形成されていたことが知られるが、その上限の年代は今後の訓査・研究をまたねばならない。

第三砂丘列のなかでも、角田山から信濃川河口にいたる砂丘では、現在のところ遺跡は発見されておらず、外海に向って帳りだす砂丘曲線から推察される信濃川河口の移動と深く関係し、砂丘形成時代が比較的新らしいものかもしれない。 |

|

信濃川・阿賀野川の両河口は、古くから現在の流路であったわけではない。

第一砂丘列のみの頃の阿賀野川は、現在の小阿賀野川の南側を流れ、白根・巻・赤塚をかこむ地域に広がっていたといわれる「古白根潟」に入って信濃川と合流し、信濃川は「古白根潟」から現中権寺部落へ、さらに四屋郷部落のルートで日本海に流出していたらしい。

信濃川の河口はその後東に移動し、江戸時代の初期には現河口から西へ約三〇〇メートルにあった。

一方、阿賀野川は第二砂丘列の時代では、第一砂丘列を切り直接海に出、第二砂丘の成因となり、第三砂丘列では再び河口はとざされ、通船川筋を通り、現在の信濃川河口に出ている。

新潟平野の成因は、信濃川・阿賀野川の流路移動に深く関係するものであり、今後さらに地質学の研究が進展することにより、より具体的な説明が可能になるであろう。

2 縄文から歴史時代へ top

縄文時代の蒲原

新潟平野の低地で発見される遺跡は、他の地域に比較するときわめて少ない。

また現在確認されている遺跡の多くは、周辺の山麓地帯にあるものを除くと、砂丘上に限定されている。

第一砂丘列に存在する布目・前表(まえおもて)・向上堰(むかいうえぜき)さらに山草荷(やまそうか)の各遺跡は、縄文前期のものである。

この縄文前期の時代は海進の時期といわれ、現在より約一〇メートル程度、海水位が上昇したといわれている。

しかし、これらの遺跡は、標高三~五メートル程度しかなく、 海進があったとすれば、遺跡の存在する砂丘そのものが水没することになり、地盤沈下でもないかぎり説明ができなくなってしまう。

いずれにしても、縄文前期のころには、第一砂丘内の1-1砂丘はすでに存在して、そこで人々は生活をし、腐植土(ふしょくど)も存在することから、そこに草木が繁茂し、砂丘地ではあるが飛砂(ひさ)などがみられない安定度の高い土地であったことをうかがうことができる。

新潟砂丘のなかで、最も古い遺跡である布目遺跡は、巻町大字布目字稻場にあり(同地図の⑦)、上堰潟(かみぜきがた)の南岸に角田山麓から東に伸びる舌状の古砂丘上にあり、遺跡の標高は五メートルである。

この遺跡は、発掘調査は実施されてはいないが、改田作業中に多数の土器・石器が発見されている。

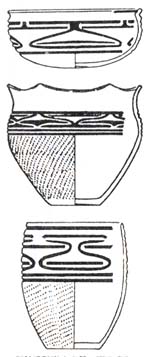

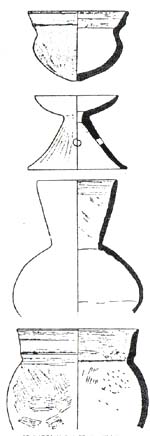

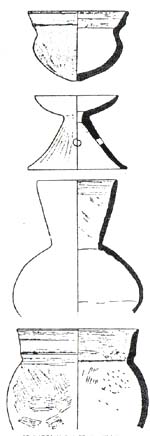

18()

土器は砲弾形をした尖底土器で、土器の胎土には繊維を含み、爪形文や器面の調整の時につけられた条痕文がみられ、縄文は複雑な組紐文または羽状縄文である。

これらの土器は関東地方においては、花積下層式土器、東北地方では、室浜式土器と比定されるものであり、縄文前期の最も早い時代に位置づけられている。

石器には石鏃・石鎗・石匙・磨製石斧・打製石斧・石評などが出土している。

この遺跡から出土した土器は、新潟県内に数少ない前期初頭のものであり、土器型式の標準タイプとなっており、さらにこの遺跡の存在は、布目砂丘の成立期を示すため、砂丘成立などの地質地理学的な面でもきわめて注目されるものである。

年代で布目遺跡の次に位置するのが、布目遺跡から五〇〇メートルほど東に離れ、砂丘が沖積地に接する付近にある前表遺跡(同地図の⑦)である。

ここからは、羽状縄文を主体とする縄文前期中葉の遺物が出土している。

こののち時間空白があって、縄文前期終末期の遺跡が山草荷(やまそうか)遺跡(同地図の①。加治川村大字草岡宇山草荷)で、加治川潟湖低地内の比高三メートルの砂丘上にある。

土器は細かい粘土紐をはりつけて文様を描くもので、関東地方の十三菩提式土器に比定される。

この遺跡は縄文前期の遺跡のみではなく、弥生遺跡としても有名である。

縄文中期の遺跡では、亀田町の砂崩・迎山、聖籠(せいろう)町の二本松その他の遺跡があり、遺跡は第一砂丘列の1-1・1-2(同地図参照)の二列の砂丘に限定して存在しており、その時期も富山県や石川県などの北陸地方のにんざき式土器や土山田式土器などと関係をもつ土器が出土している。

縄文後期の遺跡では、顕著なものはみられないが、亀田砂丘を中心に遺物が採集されており、縄文晩期には緒立(おたて)遺跡(同地図の⑤)や鳥屋(とや)遺跡(同地図⑧)、さらに引越遺跡(同地図③)などがある。

この三遺跡仕縄文時代の最収終末期のもので、緒立追跡からは弥生遺跡である六ノ瀬遺跡(同地図⑩)からの出土土器と関連するものがあり、引越遺跡では福島県地方の弥生式土器である天王山式土器が採集されており、縄文文化と弥生文化の同時性を指摘できる可能性をもつ重要な遺跡である。

縄文時代の遺跡を砂丘列上でみると、縄文前期の遺跡は1-1以外の砂丘列ではみられず、中期の遺跡は1-2で確認される。

後期の遺跡は1-3砂丘に、晩期の遺跡は2-2砂丘まで存在している。

土器が発見されず、石器のみのために、遺跡の時期判定は困難であるが、縄文時代の石器は2-4砂丘上で発見されており、これらのことからすれば、1-1~2-4の8列の砂丘は、縄文時代に確実存在しており、沖積地がいまだ未発達で砂丘間の谷は深く、湖沼中に浮ぶ砂丘に縄文人の生活が営まれていたと考えられる。 |

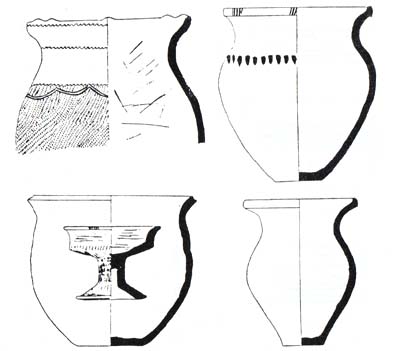

緒館遺跡出土土器

縄文晩期。 (磯崎正彦原図)

|

弥生文化の伝播

新潟平野にみられる弥生時代の遺跡は、二〇か所を数えることができる。

20()

巻町五箇(ごか)の穴口遺跡・新潟市内野(うちの)の六地山(ろくちやま)遺跡(同地図の⑥)・黒埼町の的場遺跡の三遺跡は弥生後期の遺跡で、他は中期の遺跡である。

山草荷遺跡は福島県地方の天王山式土器を出土し、京ヶ瀬村の猫山遺跡・安田町六ノ瀬遺跡(同地図⑩)・田上(たがみ)町の中店(なかだな)遺跡と共に、弥生時代の墳墓である。

横越村の駒込遺跡では、櫛目文土器のほかに、碧玉(へきぎょく)の管玉未製品や玉砥石(たまといし)が発見されており

どの程度の規模であるかは明らかではないが、玉作りが行なわれていた。

弥生時代の後期を代表する遺跡が、六地山遺跡である。

内野駅から南へ約一・五キロのところに水田面から約三メートルの高さをもつ独立した砂丘上にあり、現在では遺跡のすぐ脇に一一六号国道が走っている。

一九六五(昭和三一)年、長岡市立科学博物館により発掘調査が実施された。

その結果は、表土約一五センチ・黒褐色の腐植砂層が六〇センチ、以下は褐色の純砂層となっている。

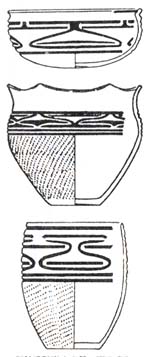

|

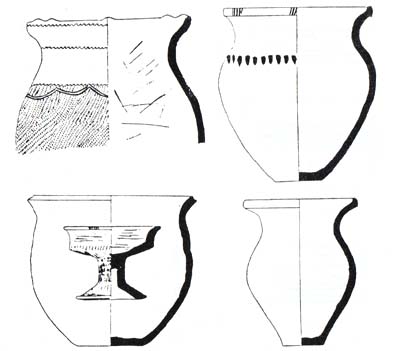

六地山遺跡出土土器 弥生後期。(寺村光晴原図)

|

緒立遺跡出土土器(4世紀)

(磯崎正彦原図)

|

遺物は黒褐色腐植砂層に包含され、土器は福島県の天王山式土器と櫛目文がなくなり、刷目(はけめ)文を主体とした畿内系の土器で、甕・壺が多く、高坏(たかつき)や小型鉢形土器があり、型式的には前者が中期、後者が後期である。

土器のほかに、環頭石斧(せきふ)・石鏃(せきぞく)・石錐(せきすい)・軽石などの石器が出土している。

また、土器片のなかには、籾痕(もみあと)のつぃたものが数点あり注目される。 |

弥生遺跡は、砂丘上では1-1砂丘列と2-2砂丘列にみられ、的場や六地山の各遺跡は、2-2砂丘列線上に立地しており、2-3以北の海岸側砂丘からは、現在の段階では発見されていない。

しかし、縄文時代の遺跡が2-3砂丘列に存在していることからすれば、2-4・3-1砂丘列は存在した可能性が強い。

砂丘地外では、低湿地内各所に遺跡がみられるが、こうした傾向はこの地域のみではなく、花粉分析の結果からも、現在の気候よりも当時の気候が寒く、海水準が低く、海退期とすれば、より多くの集落が低地内に存在する可能性が濃いと推定される。

いずれにしても、弥生時代の人々は、縄文文化を母休として、北陸経由で伝播した畿内からの弥生文化を受止め、さらに東山道を経由して岩城・石代に入り、そこで開花した東北の弥生文化を受入れた。

そして生活の場を低湿地内の自然堤防や低砂丘上におき、砂丘上や丘陵上に墓地を設けたのである。

22()

さらに籾痕のある土器が出土したことは、低地内の集落は、その生活が水稲栽培を前提としていたことが知られる。このことはさらに蒲原低湿地が淡水化したことを意味するものであり、遺跡の前面に第三砂丘列しかもたない六地山遺跡や的場遺跡の存在は、第三砂丘列なしには語ることができないのではなかろうか。

古墳の出現

四世紀に入ると、畿内の文化はここ蒲原の地にも確実に影響を与えるにいたった。

新潟市と黒埼町の境界で、寺尾駅から東南へ三キロのところにある小砂丘に緒立(おだて)部落がある。部落の北端の最も高いところには、黒鳥兵衛の伝説をもつ緒立八幡宮が鎮座する。

一九五二(昭和二七)年、八幡宮社殿の修築工事に際して基礎を堀りさげたところ、一個の壺形土器が発見されて注目され、これを機に神社周辺の調査が地元研究者によって始められた。

その結果、神社からしだいに高度をさげながら南西に伸びる砂丘がやがて水田下に没する部落の裏手の畑地と、それに接する水田に、遺跡が存在することがわかった。

一九五七、五八(昭和三二、三三)年の二か年にわたって、郷土史研究会の手によって発掘調査が行なわれ、縄文晩期のに器と共に古墳時代初頭の甕(かめ)・高杯・器台(きだい)・小形坩(るつぼ)・無頚(むけい)壺・長頚(ちようけい)壺・脚付無類壺など、多くの土師器が発見された。

この土師器は、弥生時代が終り、古墳時代に入った直後の古式土師器といわれるもので、新潟県では弥生終末期の千種(ちぐさ)式土器につぐ時期の土器型式で、古墳時代の曙光を示す土師器である。

最近、緒立出上の土師器と同型式のものが、三条市・西山町・吉川町など各地から発見されており、土師器からみるかぎりでば、規格性がみられ、弥生式土器にみられる地域的特性は、しだいに影をうすめる傾向がみられる。

蒲原の五世記では、巻町の菖蒲塚(あやめづか)古墳(同地図の③)を語らなければならない。

古墳は、国鉄越後線巻駅の西方約二キロ、菖蒲山金仙寺の裏山に存在する。

この丘陵一帯は、通称「こしわ」と呼ばれ、これまで「越王」の文字があてられている。

古墳は、角田山東麓につづく三〇メートルの高さの竹野町丘陵が、沖積地にのぞむ先端部に位置している前方後円墳で、全長五〇メートル、後円部の高さ三・二メートル、前方部の高さ二メートルで、前方後円墳としては小型のものであるが、県下では最大規模をもち、日本海沿岸地域の北限にある。

古墳の形態は、現在では復元整備されているが、古形態は、後円部にくらべて前方部が低く規模も小さく、前方部のかかほどのくびれ部が通路になっていたためか、急に低くなっていた。

24()

このため、柄鏡形六墳とも称され、古式の六墳といわれてきた。

また後円部の墳頂は平らになり、いくらかくぼんでいたが、これは江戸時代に盗掘されたときの傷痕と考えられていた。

内部施設については、発掘調査が行なわれたことがないため、推測の域をでないが、粘土槨(かく)ではないかといわれている。

遺物は、直径二七・七センチの仿製(ぼうせい)だ竜鏡二面・勾玉一点・管玉七点のほか、「黒色の徳久利のような壺」とか、「小餅」(『北越奇談』)とかいわれる須恵器(?)が出土したといわれている。

また、勾玉はひすい製で、管玉は碧玉製であり、四点の遺物には鉄錆が付着していたことから、鉄製品の存在も考えられる。

大和朝廷の世界へ

この古墳は五世紀頃の造営になるものと思われるが、その時代的背景はさだかではない。

『国造本紀』に、「高志深江国造(こしのふかえのくにのみやつこ)、瑞籬朝御世(みつかきのみかどのみよ)、道君同祖(みちのきみのどうそ)素都乃奈美留命(すつのなみるのみこと)定賜国造(くにのみやつこをきめたなう)」とあることを結びつけて考えるのが普通に行なわれている。

それは「高志深江」の国が、「蒲原」であるとする説がほぼ定着しており、「深江」を巻町福井にあてるためである。

弥彦山・角田山の東麓丘陵地域と、それに接する沖積地では、縄文時代から律令時代にかけての遺跡が多く、とりわけ弥生・古墳時代の遺跡は巻町大字福井を中心に存在していること、弥彦山を御神体とし天香山命を祭神とする延喜式内神社である弥彦神社の存在、さらにこの古墳が存在することなどは、この地域が早くから開発されていたことを示すものと思われる。

また、菖蒲塚古墳以外にも古墳が知られており、たとえば、この古墳の陪塚(ばいちょう)といわれる隼(はやぶさ)塚・弥彦村内実塚では石室があいたといわれ、新潟市内の赤塚には砂丘地内に二基の古墳があり、明治時代に破壊したときに、硬玉やめのう製の勾玉・管玉が多数出土しかことが知られている。

赤塚という地名も、古墳に起因するものであろうか。

これらのことは、「高志深江国」が、北陸道の最後に記載される国造の地であり、後年、渟足柵(ぬたりのき)・磐舟(いわふね)柵などの東国開発の拠点が、阿賀野川以北から始まることを考えあわせれば、蒲原(かんばら)のこの地が「高志深江国」であり、前方後円墳の存在から、大和朝廷との関係が強かったことも十分納得されるものがある。

いうまでもなく、弥生時代にはじまる水稲栽培が普及し、農耕による経済力の上昇が国家として統治形態を出現したのが古墳時代であるが、大和朝廷の地方族長への支配は、四世紀以降、行なわれてくるが、前方後円墳の存在は、当地方の族長(豪族)が大和朝廷への抱含された姿を示すものである。

「古志深江国造」が崇神天皇によりおかれたとの記載の真偽は別としても、そのような政治的行為の具象化されたものが、この菖蒲塚古墳であるといえるのである。

そしてこの古墳造営の背景には、新潟市を含み、弥彦山・角田山の東麓に接する信濃川と弥彦山・角田山の西蒲原瑁を貫流する西川流域の低湿地の水田化と、その農業生産を中心に、西蒲原一帯の生産を掌握した在地族長勢力が、五世紀頃、すでに抬頭していたということができるのである。

top

****************************************

|