|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録1 付録2

四章 近世後期の新潟

1 動揺する新潟町

阿賀野川の松が崎分流/浅くなった新潟港/町座制の動揺/

特権をめぐる争い

2 明和騒動

騒動の原因/勃発/涌井の政治/終焉/騒動と町座制/

影響/文政・天保騒動

3 幕末期の新潟

新潟上知/抜荷の発覚/川村修就という人/修就の政治/

風俗とその取締り/砂防林の形成/「新潟真景」の成立 |

1 動揺する新潟町 top

阿賀野川の松ヶ崎分流

これまでみてきたように、順風満帆の発展をたどった新潟港と新潟町を、一挙に奈落の底につき落したものは、一七三〇(享保一五)年の松ヶ崎掘割工事であった。

この工事は、将軍吉宗の新田開発政策に応じて実施された、紫雲寺潟新田開発事業と直接に関連するものであり、その意味で、まず紫雲寺潟干拓事業に触れねばならない。

この潟は、「正保二年越後国絵図」によれば、横一里余(約四キロ)、長さ一里半の越後一の大きか潟であり、この干拓計画は、まず村上藩によって胎内川への排水促進、あるいは砂丘掘削という方法で何度かすすめられたが、いずれも成功をみず、ついで一七二一(享保六)年には、幕府と新発田藩が共同で、人足九万三〇〇〇余人を投入して落堀(長者堀)を掘削した工事も、水深が浅かったため、両岸の土砂が崩壊して用をなさなかった。

最後は、信州米子村の竹前権兵衛のものである。権兵衛は、自己資金に一族の援助、および江戸の会津屋佐左衛門、柏崎の宮川四郎兵衛の出金を加え、弟小八郎を代人として幕府に請願し、その許可を得、一七二八(享保一三)年八月には、落堀の拡張再掘を完成した。

このため潟水の放水量は増大し、東南湖岸は干あがったが、なお境川・今泉川からの水の流入があって十分に目的を達成できない。

そこで一〇月、境川を締切った。しかし境川は、加治川の分流であり、これを締切ることは加治川下流の水害をもたらすと、新発田藩では一大反対運動を起し、その代償として加治川の水行をよくするため、松ヶ崎開削を要望するにいたった。

翌二九(享保一四)年三月、小八郎は病没し、権兵衛が遺業を継承した。

幕府では、新発田藩の要望に対して、加治川の水を直接海へ放水する案を慎重に検討したが、その工事の困難性にひきかえ、松ヶ崎開削は、加治川だけでなく阿賀野川および福島潟周辺水腐(すいふ)地の開発にもつながる利点が多いので、この案を採用することに決した。

しかしこの案は、新潟町の一大反対にあった。

そこで幕府は、新潟町の反対に対しては、分水川(堀割)へは船の出入りを禁止する、もし新潟港の廻船の支障になったら分水をさしとめる、という条件で納得させ、一七二九(享保一四)年一二月、着工を許可した。

工事計画は、常水面以上の悪水だけを海に排出するために、川幅は三〇間、河口は七五間、全長は三八五間とし、翌一七三〇(享保一五)年八月二三日に着工、延べ人員一一万五六〇〇余人、経費七〇〇両を費やして、一〇月一四日に竣工した。

まずはめでたしめでたしというところである。

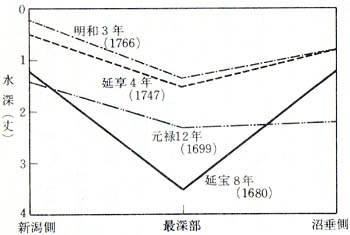

浅くなった新潟港

しかし翌一七三一(享保一六)年春になると、雪どけ水、およびその後の長雨による増水のため分水川の両岸がくずれて、砂地のため、たちまち幅一五〇間の大河となり、阿賀野川の水はとうとうと流れこんで分水川を本流と化してしまった。

一方、それまでの本流は水が干あがったのみか、信濃川の水が逆流するありさまで、新潟港は非常に浅くなり、廻船の入港すら困難になった。

この激変におどろいた新潟町では、六月、松ヶ崎築留工事の実施を陳情、幕府も現状調査のうえ種々対策を講じたが、自然の勢いには抗しがたく、一七三四(享保一九)年には上流の小阿賀野川から阿賀野川の水を信濃川に取入れるように、水刎杭(みずはねぐい)普請を行なった。 |

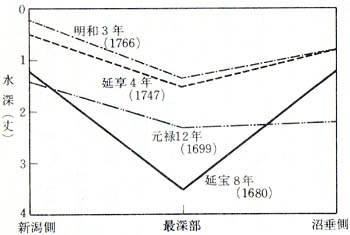

信濃川の水深 水戸口の水深。

(『新潟市史』『沼垂古地図』により作成)

|

ついで一七三八(元文三)年、新発田藩では、人足一三万五〇三四人、大石二三五坪、雑木三万九九三五本、その他多くの萱(かや)・藤・藁(わら)などを投じて、本格的な小阿賀野川堰入普請を行なった。

しかしこれも数年後には役にたたなくなった。

そこで新潟町でも、松ヶ崎堀割築留を重ねて幕府に要望し、幕府は一七四二(寛保二)年、築留工事の前提として津島屋村付近に新らしい掘割を行なうことに決し、この工事を新発田藩に命じた。

藩では人足一三万六〇〇〇余人、代金二五一一両を投じてこれを完成したが、これも翌年八月の洪水で大破した。

その後も、何度か阿賀野川の旧川道を開削しゅんせつし、通船させることはできたが、出水のたびに泥で埋まるという、いたちごっこを繰返した。

話はもどって、松ヶ崎堀割の思わぬ本流化によって、境川締切工事は完結し、翌年春の加治川氾濫で落堀川が拡幅された結果、紫雲寺潟干拓工事は一挙に進展し、一七三六(元文元)年、検地の結果は、新田総反別一六七〇町歩、この高一万七二〇〇石、村数四二村という広大なものとなり、江戸時代屈指の新田といわれた。

また福島潟周辺、および阿賀野川縁辺にも多くの干あがり地を生みだし、一万石余の新田となった。

一方、新潟町には損害だけが残った。

小阿賀野川堰入(せきいれ)工事が実施された当初は、少しは水勢が回復したかにみえたが、たちまちその効果は失せ、三年後の一七三七(元文二)年には、河口に砂が堆積して二〜三〇〇石の小船さえも出入りままならず、幕府や大名の年貢米を積んだ船はそのまま船囲いをして越年し、翌春の融雪期の出水を待って出港するほかないという状況となった。

入港船舶の激減は当然のことであろう。一七四一(寛保元)年には、入港船舶数も一九八〇艘に激減した。

町勢の衰微もおのずから推察できる。そしてこれが明和騒動の原因の一つに発展してゆく。

町座制(まちざせい)の動揺

町座制は、封建都市において、同業者が集住し構成する町組織に対して、領主がその職業に関する独占的特権を与えたものであり、中世から近世にかけて広くみられたが、近世では、特に東日本に発達した。

特権付与の理由はいろいろあるが、城下町建設にあたり、商人を強制的に移住させた場合が多く、特権授与の代償として町人は領主に冥加金を納め、あるいは諸役をつとめた。

92()

越後国では高田の城下町が最も町座制の発達した地であるが、新潟町においても、一六一七(元和三)年、堀直竒(なおより)の町づくりの際、現在の古町(当時の本町)、本町(当時の新町)、上大川前(当時の材木町)に、それぞれ営業内容を定め、排他的にこれを守らせたことは前の章で述べた。

町座制は領主権力と強く結合して維持発展された。

高田町にその典型を見いだすことができるが、細かくみると、北国街道に面した町と、はずれた町とで明暗の差がある。

新潟町でも、信濃川の河口や附洲の変遷、新興商人の拾頭等が町座の様相に大きな変化を与えた。

以下、その過程について述べよう。

現在の古町は、一六一七(元和三)年、堀直竒の定により、絹・布・小物・紙などの営業特権を与えられたが、その後、現在の本町が、ひそかに絹・木綿等の商売を行なうと、地の利を得てたちまち繁昌し、古町の方は衰退した。

そこで一六三八(寛永一五)年六月、古四之町(今の古町通七番町)は藩にこれを訴訟、塗物・紙の二品の独占販売権を確保した。

換言すれば、絹・木綿・小間物の販売権は今の本町通りに奪われてしまったのである。

そこで、古四之町では、塗物・紙の二品の独占権の確保に努力した。一六五〇(慶安三)年には、本町と十七軒町(今の本町通一〇番町)から異議申し立てがあったがこれを退け、一六九一(元禄四)年には、他門通りにある会津塗物問屋の小売希望を退けた。

さらに一七一六(享保元)年、能登輪島塗りを能登商人が販売にきた時は、日数を限定し、古四之町で売らせることにして町座の権利を確保した。

しかし新らしい商品に対しては、古四之町の独占権はおよばなかった。

すなわち一七〇五(宝永二)年には、古四之町の扱う紙は、古来から売っていた銘柄に限定され、その他の紙は本町で扱うことになった。

さらに八九(寛政元)年には、輪島地方から移入する菓子器・燭台等は、古四之町の塗物店の扱い品か、本町通の表店の扱い品かで争いが生じ、翌年八月、これらは小間物であるから表店で扱うこと、舶載の塗物は両町で扱うことと定められ、塗物販売の独占権も崩壊した。

それでも古四之町は古町通の中では最も繁栄していた。

一七二九(享保一四)年、および一八六四(元治元)年の地子米(屋敷年貢)は、古町通りでは最も多い。 |

|

絹・布・小間物の営業は、早くも寛永年間には本町に移ったが、その場所は今の本町通五番町中央の加賀屋小路から同一〇番町風間小路の間の東西両側約一〇〇戸で、これを表店または高店といった。

94()

|

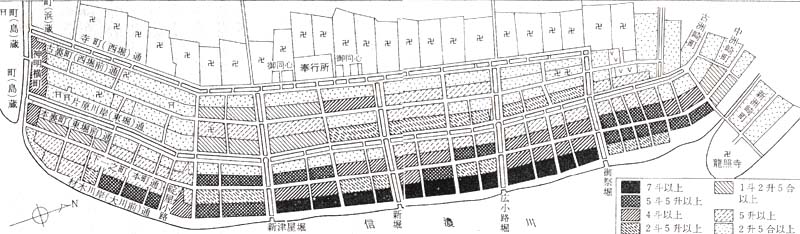

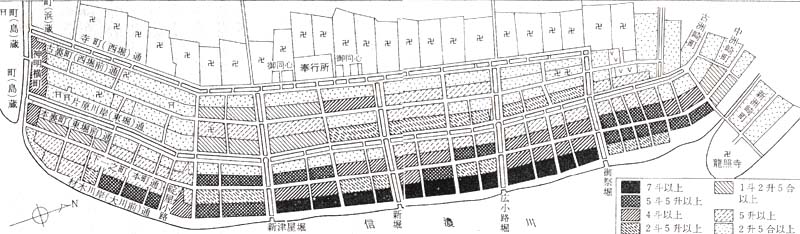

地子米高の地域構成 1929(享保14)年の地子米高。( )内の町名は現町名。

(金坂清則「江戸・明治時代における新潟の地子米高・地価の地域構成について」

――大明堂刊『歴史地理研究と都市研究』所収)

|

しかし元禄頃になると、本町から分離して一町を形成した信濃川縁(べ)りの大川前通の他門店(今の上大川前通四番町碇屋小路から、同一二番町梅策小路の間の店舗)の発達が顕著になったので、一六八九(元禄二)年五月、両町が協定して、表店は古くから扱ってきた絹布類・繰綿類・太物類(絽・麻織物の総称)二余・小間物類の五品の卸し・小売とも独占権を有することを確認したほか、元和以来の魚・貝の串刺から、さらに砂糖・煙草・雑貨など合計一二四品目の卸し・小売りの権利を確保した。

一方、大川前通他門店は、本町が元和以来独占権を有していた魚・貝の串刺の卸し売り、昆布・手鮭の卸し・小売り、塩その欸各種海産物の卸しや小売りに関する権利を獲得した。

従って一六一七(元和二)年以来、本町が独占していた水産物の売買は、今や大川前通がその中心たる観を呈するにいたった。

そのほか他門店は、各種雑貨・金物類をあわせ、総計四一品目の卸しや小売りの独占権を得、本町と笠・ざる等二七品目について卸売権を共有した。

これらをみると、本町通表店よりも大川前通他門店が、新潟の中心になっているように思われる。

「享保十四年九月町中地子割高」(上の地図参照)をみても、この界隈の地子米高が一番高い。

特権をめぐる争い

本町通の衰退は、一六八九(元禄二)年の協定にもかかわらず、これを喰止めることはできなかった。

すなわち、独占品の他町での売買が止まらないうえに、享保頃(一七一六〜三六)からのちになると、村上・加茂・三条などの町方商人や近郷の在方商人から、さらに越中・上州・上方商人まで、振売りや小売りを行なうようになり、表店の経営は一段と苦しくなった。

96()

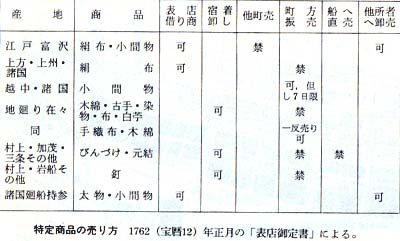

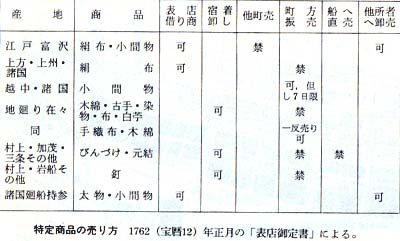

町会所では、表店の有する一六八九(元禄二)年の定書の特権を守るため、一七六二(宝暦一二)年、前回の指定商品に、さらに一七〇五(宝暦二)年に、古町との間で確認された一八種の紙類を加わえた五八品目について、その特権を確認すると共に、二つ上の「特定商品の売り方」の表の商品については、特に念をいれて他町・他所者の振り売り・小売りの禁止を布達し、表店や宿(荷主宿・積荷船宿)へ卸し、または店をかりて商うことを命じた(「表店卸定書」)。

この時代が本町通表店の特権が最大の時代であった。 しかし一七六二(宝暦一二)年の「表店御定書」は他町・他所者からは著しい不満を買った。

河口に近い、特に御菜堀から下の町は、一七世紀後半から一八世紀前半にかけて急激に発達してきただけに、これを抑止・制限する方向にある御定書に対しては、強い不満をいだいたにちがいない。

そこで「他町の者は、はなはだ迷惑致し候」様子を放置できなくなり、明和騒動後の一七七二(明和九)年二月には、表店の者を説き伏せてその独占権の範囲を縮少し、縞木綿・古手、絹布、綿、苧(お)、蓙(ござ)、菅笠、指笠、細物の八品を除く他の五〇品目に対する権利を他町に解放した。

解放品目は、一六一七(元和二)年以来の特権である魚貝の串刺、古町から奪った小間物、古くからの営業品目であるということで一六八九(元禄二)年に大川前通と協定し確保した茶・雑貨、一七〇五(宝永二)年に古町から奪取した紙類などで構成されていて、いわば元和以後の膨張分をほとんど吐出させられた感じである。

これによって潤ったのは、大川前通や他町・他国の新興商人、および町在の振売り商人であったろう。

換言すれば、このような大解放令の成立する原因としては、本町通表店以外の新潟町内新興商人だけでなく、在方農閑稼業の発達や、特産物生産の発展の上に成立した町外の新興商人の強い力を考えねばならない。そして、より直接的原因としては、明和騒動を考えるべきであろう。

次に、材木の取扱いについては、一六一七(元和二)年、材木町を建設したさい、それに独占権が与えられたが、九二(元禄五)年四月、古来の伝統を尊重して、材木町(三四軒)の取扱い品を会津・加茂・三条・海府の材木に限定して独占させた。

当時、これ以外に津軽・南部・出羽からも材木が移入されているが、これは他町での取扱いは自由というのである。

その後、一七〇五(宝永二)年には洲崎町に材木問屋が成立して、他門(たもん)材木店との間に争いが生じ、六一(宝暦一一)年には、海府材木取扱い権が材木町から他門材木店へ移った。 |

独占株の移動 元和年間における

独占株のその後の移動を示す。

|

以上、一六一七(元和三)年、堀直竒によって定められた町座の特権の推移をながめた。このほかでは古二之町(古町通五番町)、古三之町(同六番町)も旅籠屋商売について町座の特権を有し、一六八二(天和二)年、これを確認された。

その後、他町で旅籠屋渡世を営む者が増加したので、一八四四(天保一五)年には、その特権維持について訴願を行ない、これを確保した。

98()

2 明和騒動 top

騒動の原因

一七六八(明和五)年、新潟町に一大騒動が起きた。

この事件の中心人物、涌井藤四郎・石船屋佐次兵衛は、明治以来、市民の間に義民(ぎみん)として追慕(ついぽ)され、一九二八(昭和三)年には、白山公園に「明和義人顕彰之碑」すら建立された。

また戦後は、この事件を惣町一揆(原田伴彦説)、市民的反対派(涌井藤四郎)と平民的反対派の共同闘争・都市コンミューン闘争(林基説)として高く評価する学説もあらわれた。

明和騒動は新潟町の歴史の一つの山場である。

そもそもこの事件の原因をたずねると、間接的には享保以来の港勢不振、都市細民の増加、表店商人の独占強化への反感など、いくつかの問題の積み重ねがあるが、直接的には、まず米価高騰があった。

大坂堂島米相場は一七五五(宝暦五)年、諸国悪作のため稀有の上昇をきたしたが、その後は鎮静化して、六二(宝暦一二)年を除いて平静な推移をたどった。

それが六七(明和四)年になると、再び高騰して六二(宝暦一二)年の米価を突破し、六八(明和五)年になるとさらに高騰して前年の記録を更新した。

米価騰貴が一番響くのは、都市の細民であり、彼らの米問屋および米の移出を扱う廻船問屋への反感が強くなることは、当然推察できる。

第二には、御用金賦課があげられる。

長岡藩は、早くから財政困窮に苦しみ、一七〇一(元禄一四)年以来、しばしば領民に御用金を賦課してきた。

そのうち、新潟町への分け、一二(正徳二)年には一五〇〇両、一九(享保四)年には一三〇〇両と常に長岡町よりも大金であったが、この頃は港も町も繁栄期であったので、その負担に耐えられたのであろう。 一七六〇(宝暦一〇)年以後については、右の表のとおりである。 |

|

六〇年の一五〇〇両は、米価低落期であった。

しかし六七(明和四)年は米価高騰期であり、しかも来年は一段と高騰が見こまれる時期であった。

この二つの要因が重なった時、相乗作用が大きいものになることは想像できる。

そのうえ六〇年の御用金割付けにあたり、御用金以上の金額が割付けられたとか、割付け方が客観的でないとかという不満が生じ、さらに、織物に対して、奉行・検断(けんだん)が私的に徴税することもあり(はた会所)、町役人不信の空気が生じていたのである。

勃発

一七六七(明和四)年、新潟町に対して一五〇〇両の御用金が課せられた。

そのうち半分は今年八月中に上納せよ、残りは来年三月までに納入せよというのである。

町ではとりあえず半分を上納したが、翌年になると、米価はますます高騰し、生活が苦しくなったので、九月まで月二分の利息つきで延期を願った。

さてその納入期限もせまり、町民みな頭を悩ましている八月、涌井藤四郎は、とりあえず今年は利息一八〇両を上納し、元金は世の中の景気が回復するまで延納をねがったらどうかと思い、このむねを廻状で市中に流した。

しかし廻状は町役人に摘発され、没収されてしまった(「明和五年新潟町中之事」)。

そこで九月一三日、涌井そのほか各町から三〇人ほどの者が本浄寺(西堀一)の寺中(じちゅう)、西祐寺へ集まり、協議を重ねた。 |

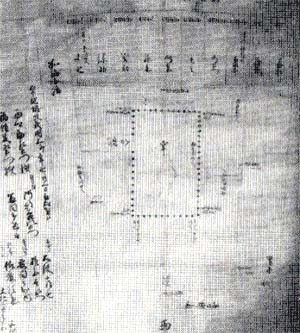

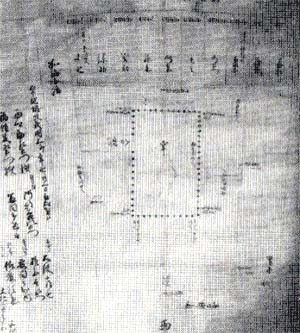

加治小路の牢屋 1783 (天明3)年に

つくられた平面図。(笹川勇吉氏蔵)

|

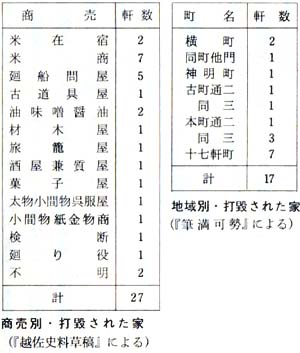

打壊しの状況

(『旭湊俚諺明和間記』による)

|

| その結論は、『旭湊俚諺(りげん)明和間記』によると、御用金延納対策だけでなく、地子取りたての時は町民代表が立ちあう、町役人は町民で選挙する、仲金は隔年に町の貧困者に貸しつけることをねがうなど、町政機構の改変と藩政にかかわる問題を含んでいた。 |

それにこの夜の集会を徒党の行ないとして検断に届出た者がいたので騒ぎは大きくなった。

同月二〇日、町役人は新潟奉行の差図をうけて集会者全員を町会所に呼びだし、首謀者の涌井は入牢、銅屋嘉兵衛・曽川屋七胼は宅番、その他の者は禁足と申渡した。

しかるに同夜一二時すぎ、橋下新田や洲崎町(今の古町通一二番町から寄附町にかけて)の者五、六○人が、菅笠をかぶり簑をつけ、提灯もつけずに、「小川から火事だ火事だ」と叫んで町の中心部近くまで騒ぎたてた。

このため町中は一時騒然としたが、夜があけると共に鎮まった。

町会所では朝になると五人組年番を召集して、町の秩序維持について注意すると共に、町同心や中使(ちゅうし)・小揚(こあげ)などを手わけして夜警にあたらせた。

ところがそれから六日後の二六日夜、一二時の鐘を合図に、本明寺(古町通一二)で早鐘がなり、ワッという声と共に、鳶口・掛矢・六尺棒・斧まさかり・鋸・かなてこなどを手に手に、大勢のものが日和山(ひよりやま)に集った。するとそのなかから六人の黒装束覆面の忍びのいでたちをした者が立上り、大音声で、

「個人的な恨みで乱暴狼藉をするな、殿様からの拝領物申御紋のついた品物に絶対に傷つけるな、

そんなことを行なったら殿様に敵対したことになる、

表から入って裏に抜けるな、

ただただ町民のための一揆であるから、邪知貪慾(じゃちどんよく)の役人に対しては士分に恨みをかえせ」

と注意し、その指揮下にときの声をあげて古町通御菜堀(ごさいぼり)まで押しだした。

102()

早鐘は上(かみ)の寺に移り、この騷ぎを聞きつけてまたも参加する人数が増ええ、六〇〇人ほどになった一揆は、さらに上へと進んだ。

この様子におどろいた町奉行は、人数をくりだしたが鎮圧できず、ついに鉄砲を放ったが、そのため一揆はかえって狂暴化し、手もつけられない抵抗ぶりとなったので、たじたじと後退して、ついに引揚げてしまった。

一揆の徒は、先に集会を徒党の行ないとして訴えでた八木屋市兵衛を襲い、当人夫婦をさんざん殴り蹴り、家財諸道具・商物を打壊し、家の軒がゆがむまでゆすりあげたが、続いて米屋・町役人・小役人の家・はた会所など一五軒を打壊し、夜があけると共に静かになった。

町奉行は、かくては人心鎮静のためにはやむなしと、入牢中の涌井をはじめ、宅番・禁足を申し付けた者を許し、また町役人は町民の願いをすべて取りつぐべきこと、米価はさげて売るべきことを命じた。

しかし二七日も夜がふけると、再び昨夜の洲崎町から一揆が始まっただけでなく、上の小揚町(いまの東堀通一、二、三、四)からも一揆が起きて、その人数は昨夜よりもふえ、ときの声をあげつつ奉行所をめざして柾屋小路まで来た。

涌井藤四郎がそこへかけつけて説得につとめたため、一揆衆は方向を転じて町役人や小役人の家を打壊した。

両日の一揆で打壊された家は、本町通・上大川前通の米穀商・廻船問屋、町方三役(豪商)および平素強慢な若干の小役人であり、他の中使・小役人・訴人・預り宿等は、立場上累をこうむったにすぎない。

涌井の政治

かくて、涌井を除いては、一揆を統御できるものはいない。涌井のひとり舞台が始まる。

まず米値段が引下げられ、涌井の裏判を押した米切手で横町蔵の米が安値段で売りだされた。

酒・豆腐の値、質屋の利息も引下げられた。奉行所の支配が行なわれなくなったので、夜になると町民の自主的な夜廻りや、辻番人による巡廻警戒が行なわれた。

町中は戸をおろし、商売は一切行なわれなかった。

一〇月に入ると長岡藩兵が、尖兵・本隊と遂次到着したが、町のことはすべて涌井の下知で動き、藩兵の荷物を舟から揚陸する人足すら、涌井の承認なくしては一人とて応じないほど統制がきいていた(「新潟騒動留書附」)。

一七日、藩から派遣された奉行、今泉岡右衛門が、惣町から代表を呼びだし、仮検断を任命し、かつ一揆衆と打壊された者とは相互に恨みをいだくべがらざること、破壊家屋はすみやかに修覆すべきこと、なにか要望があれば自分が町奉行に申しいづべきことを達した。

藩の支配力が表面的には多少回復した。二三日には、藩から飢米百俵が下賜されたので、生活困窮者、騒動のさいの負傷者に配分された。

さて町役人の長として仮検断が発令され、藩側の町支配機構が復活しても、それはなかなか機能しなかった。

かえって涌井が町民から惣連印帳をあずかり、町中惣代として奉行と折衝したので、奉行今泉が長岡へ引揚げるにあたっては、その実績を承認した形になり、その後は涌井がなかば公認された町の長として町中を取仕切った。

その様子を「明和五年新潟町中之事」は、「是より町中のくじ(公事)、沙汰、又金銀の出入り事、何事も涌井の取斗いにて済ますと言う事なし、誠に利(理)非のわかる事、古の北条時頼公の御制(政)事に異ならず、此の故、町中の人、寄合事昼夜をわかたず、市をなすがごとし、これにより町役人衆中御取り扱い、相止みて不興なる事、前代未聞の次第なり」と述べている。

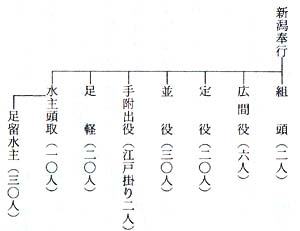

涌井の下における町政組織は、同書によれば一〇三ページの図のように推察できる。

要するに、寄合い、すなわち集会によって町民の意志を吸いあげ、町政を運営しようというのである。 |

|

終焉

しかし涌井を惣代とする町民民主政治は、二か月で終止符をうたれた。

一一月二二日、長岡から召喚状がきて、藩の取調べが始まった。

藩側では新潟町奉行・町役人・同心・小役人など、町人側では惣代の涌井藤四郎をはじめ、他門惣代・表店惣代がまず長岡にのぼり、続いて取調べの拡大につれて、各方面の町人が連鎖的に召喚され、尋問された。

その期間一か年、調査人員一七〇余人、その間に長岡城下と新潟町の間を往復した藩役人や足軽(町人の道中警戒のための)の賄い・諸経費は、七五〇両をうわまわった。

切捨御免的な当時において、このように長期にわたる徹底、かつ慎重な調査が行なわれたのは、この事件が天下をおどろかし、幕府をはじめ諸藩の注目を集めたものであること、新潟町民の間に涌井らへの同情の念が強かったこと、そのため一歩を誤れば長岡藩の生命取りとなる可能性があったこと、そのうえ事件の指揮者である黒装束の者の正体が把握できないということがあった。

「黒装束にて西人の大将もって所知れ申さず候、ただし俗人二人、牢人医者二人のよし申しなす」(「新潟騒動留書附」)という噂もたったが、結局わからなかった。

取調べの進行につれて、次々と入牢、あるいは町内預け・組預け・慎みなどの刑に処せられ、新潟町中は一七六九(明和六)年の正月を、さびしくむかえた。

同年三月一五日夜二時頃、横町から出た火は西北の烈風にあおられて、たちまち広小路まで延焼し、商家一五五軒、小屋一七〇軒を焼失した。 |

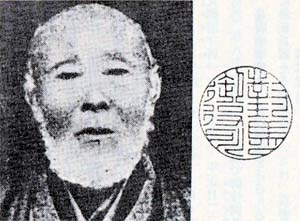

涌井・岩船屋両人の墓

1888 (明治21)年に奉納された。

西堀通6の長照寺にある。

|

さらに一七七〇(明和七)年四月二九日夜一二時には、大川前通下一之町からの出火が東風にあおられて町の中心部を大半焼失し、その被害は役屋敷二軒、同心屋敷一〇軒、商家一六〇五軒、社一、寺ニー、橋一六と市中の約半分を焼く前代未聞の大火となった。

反封建と市民の町実現に酔った新潟の町は、二回の業火によって完全に焦土と化した。

そしてそれから四か月後の八月二三日、涌井藤四郎・岩船屋佐次兵衛が長岡から護送され、二五日、町中引廻しのうえ牢屋敷にて斬首、浜往来の獄門(今の題目庵の地)にかけられた。

ついで二七日、新潟町六三町に対し、騒動の過料として、一町あたり二貫文を課されたほか、その罪によって手錠・永代追込み・永牢・格式取上げ等の処分が発表され、一件落着となった。

なお涌井の首は、二六日夜、盗まれて持ちさられたが、そのさい、番人たちは場を離れて、これを見逃したという。

|

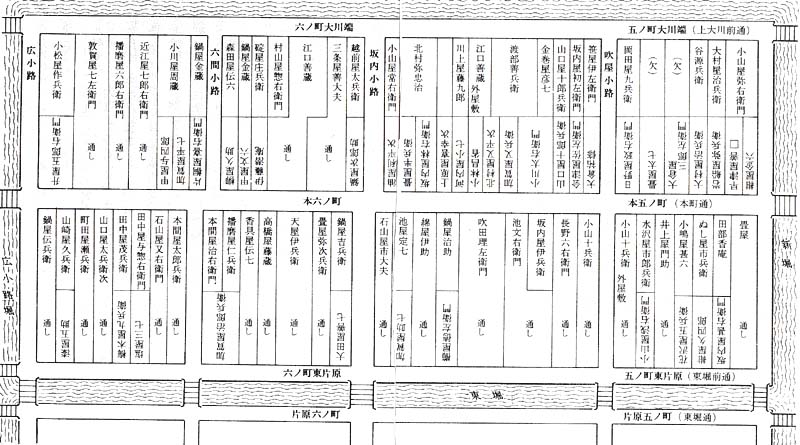

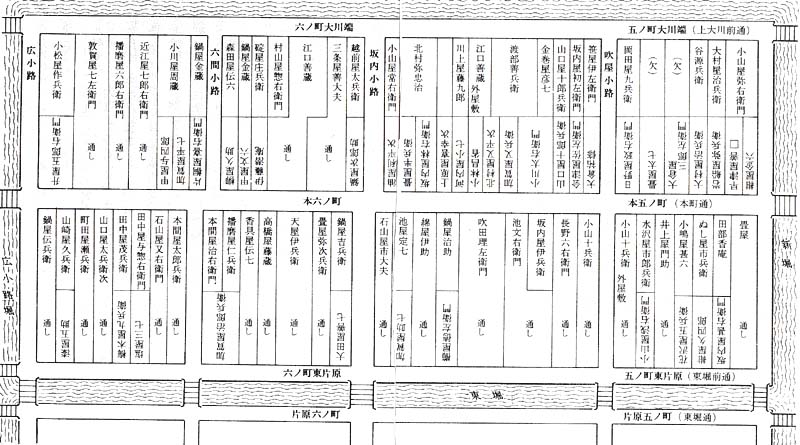

新潟の町並み

「明和八年新潟町並絵図」(新潟郷土資料館蔵)による1771 (明和8)年頃の町並み。( )内は現町名。

|

騒動と町座制

以上、長々と明和騒動の経過について記した。

では、この事件の中心人物、涌井藤四郎とはどんな人であったろうか。

その由緒来歴等については、『旭湊俚諺明和間記』によれば、先祖は越前の人であるが、寛永年間(一六二四〜四四)佐渡に渡り、さらに一七〇四(宝永元)年、新潟町に移って本町五之町に居を構え、家蔵の武具を売却し、これを元手にして呉服・糸・木綿類の店を開いていたという。

新潟町においては新興商人であり、反物屋であった。

その屋敷は五十嵐与作氏の考証によれば、片原通五之町西(今の東堀通八)、坂内小路上手角という(『郷土新潟』15)。

とすれば表店地域の外にあり、−その商売物は「宝暦十二年表店御定書」に抵触する。

次に岩船屋佐次兵衛の屋敷は、現在の本町通一三番町であったという(藤田福太郎氏説)。

新興地域であり、かつ商売には紬(絹布の一種)を扱っている。これはまた「表店御定書」に抵触する。

そしてこれらのことは、両名が事件の中心人物になったことと多分に関係があると思われる。

すなわち、町座制の下に、本町通表店商人は各種商品の営業権を独占し、隣接新興の町の発展を阻止し、在方および他領商人をも支配下におこうとした。

しかるに、この頃は、各種産業、特に在方の織物生産の発達期であり、これの取扱いは、古くからの特権商人と新興商人の争点になったろう。

それを一七六二(宝暦二一)年の「表店御定書」で、表店の取扱いに帰したことをめぐって、新興商人の反感は極度に高まったにちがいない。

涌井はこのような面の代表者として出現したと解することができよう。

また岩船屋も、そのような点では同類の人とすることができる。

一七七二(明和九)年の表店特権大解放令は、彼らが死を賭して獲得したものであったのではなかろうか。

要するに、事件は、表面的には細民の米騒動的様相を示しているが、いまひとつ旧特権商人に対する、新興商人の不満が結合していると考えられよう。

影響

最後に、この事件に対する他地域の反応をみておこう。

情報はたちまち四囲に広がった。

新発田町では、新潟町で米価が引下げられたので、これに準じて売買させようとしたが、この相場では売る者がおらず、城下町人のうちにも騒動が起きそうな情勢が予測されたので、一七六八(明和五)年一〇月二六日、新発田にある藩の御蔵米三〇〇俵の拝借を願いでた(「新発田藩行事日記」)。

会津藩では、新潟町の騒動がもとで、藩で買いつけている塩が予定どおり入荷しないと大変なことになると、おどろいて調査のものを新潟町に派遣した。

その結果、播州船は新潟の米値段が高いが買いつけており、塩は廻船が届けていて、騒動の影響は入港船舶にはあらわれていないということであった(五十島、渡部家文書)。

新潟町やこれを中心とする流通体系は、全国的流通体系の中に組みこまれているので、微動もしなかったのである。

しかし、かかる一揆は、領主権力をゆるがすものとして為政者には衝撃を与えた。

110()

翌一七六九(明和六)年二月、幕府が新潟町を含む越後および佐渡、その他全国的な一揆頻発の情勢をみて、従来の徒党・強訴・打壊しに対する諸藩の態度のなまぬるさを指摘し、以後、一揆は近隣諸藩も協力して打ちつぶし、参加者はことごとく捕縛、願いの趣きは取上げないよう、強硬断圧手段を命じたことは、最大の影響であろう。

そして、新潟町ではこれを受けて、一七七〇(明和七)年一〇月には、町奉行が検断・町年寄に三六か条の「覚」を与え、町役人の心得を示したが、その中に、転入の禁、集会の届け出制、不審な者の吟味、借屋改めの励行など、今回の事件にかんがみての治安条項が強く定められるにいたった。

幕府の苦悩がしだいに深まるに至ったのである。

以上の明和騒動の記述については、主として『旭湊俚諺明和間記』および『明和五子年新潟町中之事』(『新潟郷上古文献』第一集)に依拠し、月日の不一致は『明和間記』を柱としつつ、他文献を参照して適当と思われるものをとった。

新潟町の関係記録類は長岡藩に没収されたうえ、前記二回の業火に消えさり、長岡のものは調書などを含め膨大なものにのぼったろうが、今は訊ねるよしもない。

かくて直接史料の欠如と、一揆参加者のひとり、井上馬来の、文飾多い『明和間記』等によらざるをえない部分の多さが、研究の進展を妨げている。

今後の史料の博捜(はくそう)と視点の多様化がまたれる。

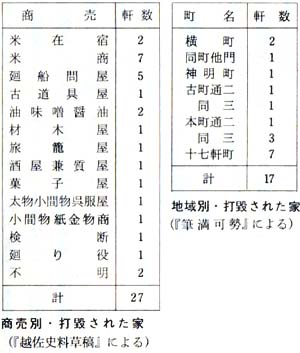

文政・天保騒動

明和騒動があまりにも有名なため、他の騒動の影が薄くなっているが、これ以後も米騒動が起きている。

まず一八二八(文政一一)年一〇月、および翌年一〇月、米価騰貴を理由とする騒動が起きた。

ついで一八三〇(天保元)年にも天気が悪く、米価が高騰し、八月頃から不穏な空気があったが、一〇月二九日、米価引下げを要求して打壊しが行なわれた。

対象は米商・廻船問屋など、米価高騰と関係のある商売を中心に、日常生活に密着した商人が多かったが、繁太夫の紀行『筆満可勢』によれば、特に廻船問屋、津軽屋次郎左衛門を襲ったときは、米一四万俵を川中へ打ちこんだほか、少々打壊した家もあわせると九一軒におよんだという。

一八三七(天保八)年は柏崎に生田萬の乱が起きたことで有名な年であるが、これより二か月前の四月、すでに新潟町では情勢不穏となり、隣藩の新発田藩では新潟との境界を警備するため、武芸にすぐれたもの五人を沼垂町に派遣した。

ついで同月二七日には、米が高く生活できないから新潟へ押寄せようという廻状が沢海領平賀村から出され、近郷村々の空気が険悪になった。

新発田藩では、警戒のため、物頭(弓組・鉄砲組などの足軽の長)二人、郡奉行、御目付に足軽をつけて沼垂へ出張させたが、五月中旬になると情勢もおだやかになったので引揚げた(「御記録」)。 |

|

112()

この頃になると、一揆の範囲が藩領内にとどまらず、領外の米屋すら襲撃しようとする過激な情勢になっていたこと、その中で、諸国の廻船が入港する新潟町は米相場に敏感で、町内零細民の騒動が起きやすかったこと、他領・他地域の農民をすら引きこむ大規模騒動の温床となりやすかったことが理解できる。

3 幕末期の新潟 top

新潟上知

一八四三(天保一四)年六月一一日、幕府は長岡藩に対し新潟町の上知(知行を上納すること)を命じ、ここに一六一六(元和二)年以来二二七年間の長岡藩の支配が終り、幕府の直轄領時代が開始された。

幕府がヽ長期にわたり長岡藩領として発展してきた新潟町を上知させた(代りに三島郡高梨村を付与)理由については、まず広く日本史全体の流れの中で考える必要がある。

幕府は、しだいに強まってくる幕藩体制のゆらぎを建直すため、水野忠邦を老中首座として、一八四一(天保一二)年、享保・寛政の改革を目標とする天保改革を実施し、株仲間の解放、物価引下げ、奢侈禁止、風俗粛正、人返し、印旛沼干拓など、積極的に改革に取組んだ。そして四三(天保一四)年九月一四日には、江戸・大坂最寄りの地を上知させて幕府直轄領として、財政と海防の強化をはかった有名な「上知令」を発した。

しかしこれはその地に譜代大名や旗本の所領が多かったため、彼らの反対にあってつぶされ、同年閏九月一三日に忠邦は失脚した。

新潟町の上知は、このような幕府の天保改革の一環として存在する。

新潟上知には、前奏としてのドラマ「唐物抜荷事件」がある。

そもそも幕府は、寛永年間、鎖国政策をとると、長崎港だけを海外貿易港に指定し、清とオランダ両国にだけ年々の貿易額、および貿易船の数を限定して渡来を許した。

しかしこれでは商売の利益が少ないので、以来、清国商船の中には、規定以上の商品を積みこみ、海上で日本商船にこれを売却して金銀を受取るものが現れ、日本人の中にも、密約を結び、これと貿易を行なう風がひろがった。

これを「唐物抜荷」という。

幕府は抜荷の流行が多量の金銀の海外流出をもたらすので、厳科をもってこれを取締り、一七八九(寛政元)年には、その者を死罪に処す、一八〇五(文化二)年には、密告者に褒賞を与えるなどと触れたが、その効果はとぼしかった。

抜荷の発覚

このような情勢下において、一八三五(天保六)年一一月、抜荷の唐薬種・唐織物・べっ甲類を舶載した薩摩国廻船が、村松浜に遭難した。

そのさい、積荷をひそかに新潟町人が買いつけ、それが発覚して五〇余人が江戸送りとなり、三九(天保一〇)年、獄死・遠島・追放・身代三分の二取上等の処罰をうけた。

その罪状をみるに、虚偽の申告者・不正と知りつつ売買したもの・同じく土蔵を貸したものなど、直接関係者だけでなく、知らないで売買した者まで処分されたため、罪人の範囲も新潟町や越後国内にとどまらず、富山・善光寺(長野)・松本・上州甘楽(かんら)郡など広く国外にまでおよんだ。

ついで一八四〇(天保一一)年一一月には、第二回の唐物(からもの)抜荷事件が生じた。

114()

これは大川前通六之町の廻船問屋小川屋金右衛門が、石州船の抜荷唐物をひそかに売買したことが発覚したことに端を発し、本人が身代三分の二の過料を課せられたほか、新潟町の豪商高橋次郎左衛門(津軽屋)・当銀屋善平なども処罰された。そのためこれら豪商の地位はゆらぎ、没落するにいたった。

発覚の原因としては、第一回抜荷事件以後、幕府が川村條就を派遣して、ひそかに新潟を中心とする抜荷の調査を行なったことがあった。

その結果わかったことは、まず、高橋屋健蔵、当銀屋善蔵の両人は、長岡藩の勝手方御用を引受け、諸国廻船から運上金を取りたてて上納しているが、特に抜荷を積んでいる薩摩船からは、規定以上の運上金を取りたてて上納しており、このことは領主不承知のことである、ということ。

次に、両人は抜荷交易をもっぱらにして巨富を形成したこと。次に、新潟は北国・奥羽地方への抜荷流通の基地であり、天保六年事件発覚以後、下火にはなったが、まだ抜荷売買の風はやまないこと。

そして第四に、新潟の繁昌は驚くべきものがあり、運上金も二万両ほどあるなどのことであった(『北越秘説』)。

かくて幕府は、威信にかけても抜本的に新潟を中心とする抜荷取締りを行なう必要を感じたであろう。

それは単に小川屋金右衛門摘発にとどまらず、新潟上知にまで発展せざるをえないし、長岡瀋としては幕府法違反黙認を摘発された以上、この下知に従わざるをえないのであった。

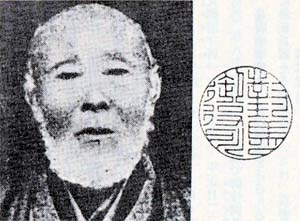

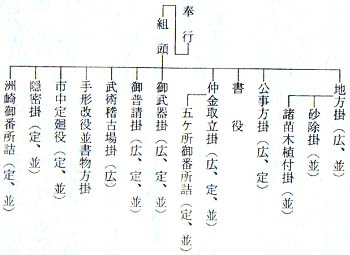

川村修就(ながたか)という人

初代新潟町奉行、川村修就は、一七九五(寛政七)年一〇月一三日、江戸下谷徒士(したやおかち)町に生まれた。

先祖は紀州藩士であるが、修常のとき、八代将軍吉宗に従って江戸に出、将軍の側近の軽輩の卒である小十人格、御天守台下御庭番(隠密役をつとめる)として幕府につかえ、のち簾中(れんちゅう)様御附御用達となった。

修就は、通称を清兵衛、号を精斎、晩年には閑斎と称した。

一八一六(文化一三)年一〇月、二一歳のとき、部屋住みから召し出されて小十人格・御天守台下御庭番・二十人扶持、ついで御賄頭(御勝手向を司る)を経て、三〇(文政一三)年、御簾中用人となった(『続徳川実紀』)。

そして一八四〇(天保一一)年九月、命をうけて新潟を中心とする抜荷流通状況を調査報告した。 |

晩年の川村修就と「対馬守」役所印『新潟市史』より

|

これがきっかけとなって、新潟上知が行なわれたことは前述のとおりである。

四一(天保一二)年五月一三日には、老中水野忠邦にその才能を認められ、抜擢されて勘定吟味役となった。

これは勘定奉行支配の各役の目付を行ない、勘定所関係の事務を検査し、非違があれば老中に具申する権限をもった重職であった。

ついで一八四三(天保一四)年六月一七日には、初代新潟奉行に任じられた。

116()

禄は一〇〇〇石、御役料一〇〇〇俵、席順は佐渡奉行の次という重職である。

修就はここに九年も在職した。後任奉行が一年ないし四年という短期の在勤であることを思うと、その長期性が理解できる。そのうえ統治に心を用い、治績をあげたので、四九(嘉永二)年一二月二七日には、「新潟表、御料所ニ相成り以来、新規の処、品々勘弁ヲ尽し、永世の御規則相立て、御取締等も行届き、出精相勤め候ニ付、別段の思召しを以て諸大夫に仰付けられ」(『柳営補任』)、翌年正月から対馬守と改めた。

しかし一八五二(嘉永五)年七月晦日堺奉行に転出、さらに五四(安政元)年五月二九日大坂町奉行、五五(安政二)年五月朔日長崎奉行、五七(安政四)年正月二日小普請奉行、同年四月一五日西丸御留守居、六一(文久元)年正月二三日大坂町奉行、同年五月六日西丸御留守居を歴任、六四(元治元)年八月一八日、六九歳で御役御免、七八(明治一一)年四月八日、八二歳で没した。

幕府崩壊期に、その倒壊をささえる能吏として活躍したのである。修就はまた武芸にすぐれ、特に最新兵器たる砲術については荻野流の免許皆伝を有して、自ら奉行所役人を指導したほか、書・歌・関流和算をもよくした文化人であった。

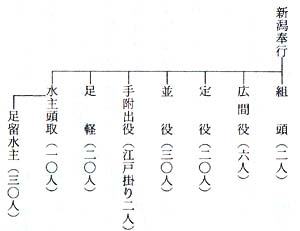

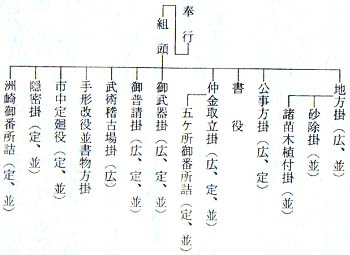

新潟奉行支配の役人と定員 |

新潟奉行所の掛り

1846(弘化3)2月。( )内、広は広間役、並は並役の略 |

修就の政治

修就の新潟在任は、四八歳から五七歳までの、人生で最も円熟した時期であるが、日本の歴史は水野忠邦失脚に続いて阿部正弘が老中首座となり、開国を求めて渡来する諸外国に対し、態度を決しかね、海防を厳にしていた時代であり、やがて一八五四(安政元)年から翌年にかけて、米・英・露・仏・蘭と和親条約を結ぶや、修就も堺・大坂をへて長崎奉行に転ずるのである。

従って、修就の新潟赴任にあたり、まず求められたものは、「是まで公儀御台場もこれなく候につき、北海防禦の御主意をもって御台場取立て」(川村修就『在勤日記』)ることであり、それに要する経費や人数についても、下田・浦賀なみに検討せよと命じられた(『在勤日記』天保一四、一六、一七)。

幕府の海防への熱意が理解できる。

118()

かくて修就は、長岡藩から引継ぎの大砲三挺に、江戸から廻送の大砲九挺を加わえて新潟御備場を強化し、新潟着任早々から、砲術稽古を開始した。

また一八四六(弘化三)年八月には、新規に湊口台場を築造、翌四七(弘化四)年には、願随寺(元祝町)裏に弾薬庫を新設、五〇(嘉永三)年には異国船到来時の用意として、佐州渡海川百石積舟五艘を建造するなど、北海防禦の基地としての整備をすすめた。

支配機構の整備も行なわれ、奉行所の組織・事務も一新された。

奉行所の役人が八〇人と藩政時代の数倍に増加したので、役所と役宅を普請し整備した。

一八四六(弘化二)年には、各掛りの服務規定である勤書を定めた。

翌一八四七(弘化四)年には、奉行所内に学問所「観光館」を設け、支配向き役人子弟の教育所とした。

港湾警備を重視し、水戸番所(洲崎番所)の勤番役人を、私領時代の足軽役から、奉行所支配、定役・並役の勤務に昇格して、船舶の監視を厳重にした。

また仲金徴収業務を奉行所の直轄下におき、その徴収を厳にしたので、仲金取立高は年平均にして私領時代の二倍となり、幕府財政に貢献した。

そのほか一八四五(弘化二)年には、牢屋敷を西堀前通四から浜浦元火葬場跡に移した。

町役人制度としては、一八四七(弘化四)年、町年寄・町代の任命にあたり民意を重んじ、町の重立ちに公選させることとした。

町域の拡大をはかって四四(弘化元)年、廐(うまや)島の開拓を行ない、翌年には長岡藩に寄居白山外新田・流作場新田を上知させ、上島・下島(今の東西湊町・稲荷町付近一帯)を高請地(たかうけち)とし、五一(嘉永四)年には、旭町を開拓した。

町民生活の向上のためには、着任の翌年、一八四四(天保一五)年から、浜浦一帯を禁伐林とし、さらに植樹を継続して飛砂防止につとめた。

また着任の年、龍吐水(りゅうどすい)を七挺、町に備えさせ、ついで「火の元掟」を定め、番組を定めるなど、消防制度を充実した。

衛生環境を整えるため、四七(弘化四)年、市中に塵溜を配置した。

信濃川の水害から守るため白山裏川除普請を行なった。

また水野忠郎の政治方針にしたがい、衣食住の華美を禁じ、風俗の改善、倹約を奨励した。

一八四三(天保一四)年、金銭両替を質屋渡世一〇軒のものに限定して、相場の平準を保たせた。

四七(弘化四)年には、町役人を月三回町会所に集めて経学の講義を聞かせ、町民への教育の普及につとめた。

以上によって、修就の治績が水野忠邦の天保改革令と関連を持つこと、新潟町にとっては、諸方面における改革と向上をもたらすものが多かったことを知ることができる。

風俗とその取締り

修就の新潟方面についての探査報告は、新潟町の様子を活写している。

誇張の趣きがあるが、生活風俗に関して紹介しておこう。

新潟の戸数は一万軒を越え(実は一八四三〔天保一四〕年、五七五四軒)、古町通は旅籠屋・遊女屋、本町通は諸商人がいて、青物町・瀬戸物町・肴町がある。

多門町は諸問屋が集中しているが、その中にも高橋屋健蔵(津軽屋)は、住居の間口一〇間余、奥行一町ほど、それに間口五間、長一五間の土蔵を五棟、七〇〇石積から一〇〇〇石積の廻船六艘を所有する新潟第一の豪商で、一か年に動かす金は一〇万両、貯金は二万両もあり、長岡藩の財政のやりくりを引受けている。

当銀屋(江口)善蔵は、貯えは五〇〇〇両ほどの廻船問屋で、両家をもって新潟の代表豪商といえる。

120()

また、新潟は、北国筋第一の繁華の地で、三月一八日に、遊女や芸者が白山権現に参詣する時、馴染の客は金銀・衣類・櫛・笄(かんざし)まで届け、三月には一人二八〇両もかかる遊女が二人もいる。

そのほかも一〇〇両あるいは三、四〇両の費用をかけて善美をつくす習慣がある、というのである。

新潟町の風俗については、一八三〇(天保元)年、豊後大橡の日記『筆満可勢』(『日本庶民史料集成』所収)もおもしろい。

富本を語る芸人だけに、「女郎芸者色白く美しく、着物なども随分相応の品にて、櫛笄十二、三本位さす。

髪差は皆細長し、衣裳などもよく、一日の花代三百文也。当所に芸者五百人も有る」という調子で、遊里の様子を活写している。

川村奉行の華美な風俗取締り政策を担当したのが、「市中定廻役」であった。彼らは、

一、毎年三月十八日・六月十八日、白山祭礼の節、茶汲女ども願い済みのうえ参詣にまかり越し候みぎり、前々花麗の着類相用い候趣、相聞え候に付、かねて仰渡されの趣、せいぜい心得違などこれ無きよう、教諭におよび、もし相背き候ものは、名前など相糺(あいただ)し、その段申上げ、御差図をうけ取扱い申し候。

一、毎年七月七日、湊祭りの節、町々より挽出し候造もの、踊台ならびに着類等の様子、前かどとくと相糺し、番組などそれぞれ書き上げおき、衣類などは見分仕り、不相当の品これあり候えば、それぞれさし止め申し候。

一、毎年七月十四日より十七日迄、市中盆踊りこれあり候みぎり、申合せ御物見下(ものみした)へ相詰め、喧嘩口論そのほか不作法の儀これなきよう取締り方つかまつり、市中の儀もたえず見廻りつかまつり、同十八日毘沙門島盆踊りの儀も同様取計い申し候(以上『新潟市史』所収「勤書」より)。 |

川村奉行『在勤日記』にも、男女の衣服を質素にするよう申渡し、これに違反したビロードの鼻緒類を町会所前で焼き捨てたり、銀きせるの所持を糺(ただ)したり、祭礼取締りや遊里の範囲を限定したことなどがみえる。

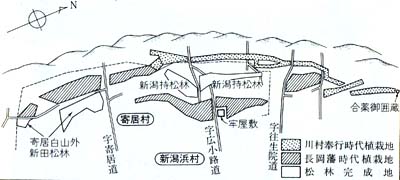

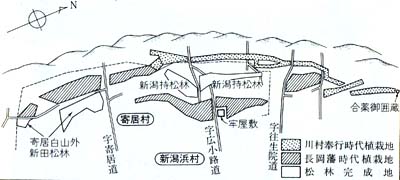

砂防林の形成 「嘉永四年四月浜浦御林分検絵図」

(『新潟市史』所収)により作成。 |

日和山下の松苗植栽地(「新潟真景」) |

砂防林の形成

日本海沿岸の砂丘には、飛砂防止と防風とをかねた美しい松林が続いている。

それぞれ地域の先人の努力によって形成された貴重な歴史的遺産であり我々はこれを守り、後代に伝えねばならない。

では新潟町の砂防林は、どのようにして形成されたのであろうか。近世前期、堀直奇の時に、グミ栽培が行なわれたという伝承があるが、これは明らかでない。

122()

承応頃(一六五二〜五五)、新潟町がのこらず砂入りになったという事実は、砂防林の不備を示している。

さて寄居村は、一六五五(明暦元)年、古新潟、寺裏古川跡の地域(現在の東中通・寺裏通・寄居町のあたり一帯)に移されると、砂丘および古川跡の荒蕪地(こうぶち)を開拓、七九(延宝七)年の検地では、本田・新田あわせて二八六石を登録され、貞享〜元禄年間(一六八四〜一七〇四)の新田改めにも、三町八反・四四石余を登録された。

しかしこれらの田畑は飛砂の害をこうむることが多く、特に一七三五(享保二〇)年には、寺裏地域二二五石余の四分の三が砂に埋まり、無年貢地となった。

そしてそれ以後も飛砂の害は絶えず、部落全体が何度か移転の憂き目をみた。

享保年間(一七一六〜三六)現在の新潟大学教育学部や医療技術短大のある砂丘の麓にあった一〇戸の村も元文〜寛保(一七三六〜四四)の頃、南山の地(医学部の地)に、さらに明和〜安永頃(一七六四〜八一)には今の寄居町の地に移転している。

寄居村がこのような状況であるということは、隣接する新潟町にも飛砂の害がおよんだということを考えさせる。

そこで砂防林植栽が積極的に行なわれねばならない。

この事業をはじめて行なったのは、町役人牛膓(ごちょう)金七であった。

金七は宝暦年間(一七五一〜六四)、長岡藩から経費を受け、葭簀垣(よしずがき)をたて、グミを栽培して防風の砂丘をきずき、松樹を栽培した。

藩ではその後も年々二〇両を町に与えてその維持拡大にあたらせた。

これら人為的に形成された砂丘を、町民は町から近い順に、一番山・二番山と呼んだという。

医学部〜付属養護学校〜新潟大神宮〜本明寺裏手の松林は、長岡藩時代に植樹されたものである。

一八四三(天保一四)年、川村修就は奉行に着任すると、この事業を継承し、さらに奉行所内に専任の掛り役人をおいて、町方と協力して砂防工事を推進した。

すなわち翌年春三月、まず町民に次のような御触れを出して長岡藩時代の砂防施設の保護を命じた。 |

御林稲荷 牛腸金七をまつった社で、いま西大畑町にある。

|

海岸通り砂除けのため植付け候茱萸(ぐみ)その外、生立ち候雑木伐取り、又は葭垣(よしがき)等蹈(ふみ)荒し候族(やから)これある趣、相聞え、不埒(ふらち)の事に候。

向後見廻りのもの差出し、右体のものこれあるにおいては召捕え、急度申付くべく条、心得違いこれなきよういたすべく候。(以上、書下し文) |

雑木を切ったり、葭垣を蹈み荒してもつかまえて処罰するというきびしさである。

ついで一八四四(天保一五)年秋八月、願随寺裏から日和山下にかけて、松苗三二七五本を植えつけたのをはじめとして、四九(嘉永二)年まで毎年八〇〇〇本から三〇〇〇本の松苗を願随寺裏から本覚寺裏に植えつけ、その総数は二万六〇〇〇余本にのぼった。

しかしその維持管理は容易なことではなかった。

そのうち六二パーセント弱の一万六〇〇〇本は枯木跡への補槓である。

砂防林の管理のためには、浜浦を七組にわけて責任を持たせた。

一八四六(弘化二)年の「勤書」によれば、奉行所内に諸苗木植付掛りがおかれて、植えた苗木の見まわり、枯苗の補植等を行なった。

また砂除掛があって簀立(すだて)の普請、管理、グミの挿木を行なった。

その後も歴代奉行はこの方針を踏襲したため、林は生育し、林と林の間の空地には畑もできた。

なお隣地関屋村では、庄屋斎藤金衛により、一八五二(嘉永五)年から私費で砂防林育成が開始された。

しかし明治維新になると、新潟町への交付金がとだえて事業は中止となり、植林は荒廃にゆだねられた。

そこで一九〇八(明治四一)年から、再び積極的対策に取組むようになった。

すなわち苗木の育成、塵芥散布による土壌の育成、一〇(明治四三)年には市内学童によるいっせい植栽からはじめ、大正時代に入り本格的施工が進展するにいたった。

こうして範囲を関屋方面にまでひろげて植林が行なわれ、美林を形成したが、戦後、海岸欠壊と都市開発により減歩と荒廃がすすんでいる。

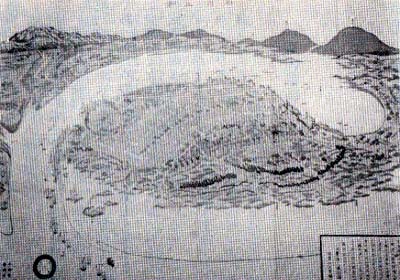

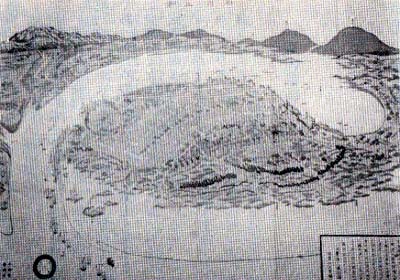

「新潟真景」の成立

以上のような川村奉行治政の記念碑とも称すべきものに、「新潟真景」がある。

我々はこの図を木版色刷りの美麗さによって承知しているが、墨刷りのものもある。

この図の筆者は汪斎陳入の賛によれば、翠柳斎となっているが、翠柳斎とは新潟奉行所役人、小尾保重であった。

すなわち、この図の原画(川村家蔵)に、「卒水二年春日、小尾保重図、翠柳(印)」と記してあり「新潟奉行支歟疋役小尾勘五郎」と貼紙がある。

そして原図が新潟奉行川村修就の子孫によって所蔵されてきたことにより、この図は川村の配下、小尾保重が一八四九(嘉永二)年これを描いて奉行に献呈したものであることがわかる。

この版画化は、町人藤井某のすすめによるものであった。

藤井はその美しさに魅せられ、上木して同好の士に頒(わか)つことを計画、千柳軒と紫綿堂を蔵板者として翌一八五〇(嘉永三)年七月刊行した。 |

多色木版刷り「新潟真景」

1849 (嘉永2)年。(『新潟開港百年史』より)

|

いまこれを原図(『新潟市史』口絵に複製)と比較するに、木版図の「イナリ」「三コン茶屋」「二ノ町」など、かたかな書きの部分は、原図では漢字になっている。

画数の多い字は木に刻むことが困難であったためであろう。

しかし遠山を藍色としたほか、色調を鮮明にし、木版画のもつ美しさを十分に発褌させたため、原図にみられない味をもつ優れたものになった。

町や湊、砂丘や砂防林から対岸の沼垂方面まで、刻明に描かれているが、これをつぶさに見ていると、前述した川村の治政と人物がしぜんと浮きだしてくる。

top

****************************************

|