|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録1 付録2

二章 古代・中世の新潟地方

1 古代の新潟地方

渟足の柵/官物京送の蒲原津湊/式内社

2 中世の新潟地方

義経と親鸞の伝説/南北朝の戦いと蒲原津/戦国時代/

三ヶ津と新潟の発達/新発田重家の反乱と新潟/新潟にあった城 |

1 古代の新潟地方

26

淳足(ぬたり)の柵(き)

新潟地方が文献にあらわれる最初は、六四七(大化三)年、淳足の柵がつくられ、柵戸(きのと)が置かれたという『日本書紀』の記事である。

この前年には、大化改新の詔が発せられ、従来の氏姓制度を否定して、中国の律令制度にならった中央集権的・官僚制的国家建設がスタートした。

しかし淳足の柵の築造は、その反映というよりは、四世紀ごろ日本の統一者としての実質を完成した大和朝廷が、さらに支配領域拡大の歩を北に進め、その前蝗がここにきたことを意味する。

大和朝廷の越の蝦夷征服の歴史については、大化改新以前では、まず四道将軍の一人、大彦命の北方巡撫(じゅんぷ)があるが、これは説話性が強い。

しかし六世紀末ごろの国造の設置や、阿部臣が越の国境を視察したとか、六四二(皇極天皇元)年、数千人の越の辺境の蝦夷が朝廷に内附したという『日本書紀』の記事は、大和朝廷の勢力がこの頃越後の地域にまでおよんできたことを反映したものと理解してよいであろう。

そしてこのような事実をふまえ、新政権の領域を明確にし、支配を強化、さらに前進拠点とするために、六四七(大化三)年には、淳足の柵、翌六四八(大化四)年には磐舟の柵が設置されたのである。

柵とは、材木を立てて防禦施設とした古代の城の一種であるが、右のふたつの柵については、その遺構等が不明である。

山形県酒田市の城輪(きのわ)の柵が、整然とした柵列にかこまれた様子は、往時の淳足の柵の姿を推察させるが、これは奈良時代末から平安初期の出羽国府址と推定されていて、その規模など、時代からいってもおのずから相違があったろう(高橋富雄『蝦夷』)。

柵を守る人々の生活は、大宝令の軍防令(『令義解』五)によれば、住居は城堡の中に設け、田には庄舎をおき、農作業とき城堡(じょうほ)から出かけてゆけと定めている。四囲の敵を警戒しつつ農業をいとなめというのである。この規定は、唐令を模倣したものとはいえ、越の国の北辺の柵を守る人々の生活をも推察させる。

淳足の柵の位置については、現在の沼垂町の地点ではない。

沼垂町は、近世期においてすら三度も移転を行なっているからである。

近世初期においては、山ノ下の王瀬(おうせ)地域に存在した。

従って古代の淳足の柵は、山ノ下から河渡の砂丘にかけて存在したものであろうと一般的に考えられている(『新潟市史』)。

淳足の柵は、日本海岸おいの出羽地方、および阿賀野川上流の会津地方の征討拠点になったと考えられる。

このことを思うとき、その正確な位置はともかく、阿賀野川河口に接したところでなくてはならない。

ではその歴史的役割はいつまでつづいたろうか。

桑原正史氏は六五八(斉明天皇四)年、淳足柵造 大伴君稻積の授位をもって、その終期とされる(『新発田郷土誌』七)。

しかし一志茂樹氏は、もう五〇年ほど引きさげ、奈良時代初期、出羽国が越後国から分立した七一二(和銅五)年ごろまでとされている(『信濃二八の一〇・一一・一二』)。

しかもその理由は、淳足の柵の評価とからんでいて興味深いものがある。 |

東北古代の城柵 ( )内の設置

年代は、高橋富雄氏『蝦夷』による

|

すなわち、ひとつには、越後国が阿賀野川から出羽方面にまでおよんでいた時代、その支配役所である国府の任務(対蝦夷政策遂行の最前線軍司令部的機能と、その後背地の行政)を遂行する最適地は淳足であるということ。

第二に、威奈大村が司に任命された越後城の位置は、その任務が越の北辺地帯を総轄した九州の太宰府に相当する役割を負うていると考えられ、淳足でなくてはならない(横山貞俗氏の越後城=石船柵内説―『越佐研究』11集―を否定)というのである。

一志氏は、大和朝廷の越地方開発史という広い視野から、淳足の柵に高い評価を与えられたのである。

官物京送の蒲原津湊

大化改新のとき、蝦夷征伐の基地「淳足」の名で文献にあらわれた新潟地方は、平安前期には、その伝統をふまえた要津(ようしん)、越後国の貢租を京へ送る代表湊「蒲原津」の名前であらわれる。

すなわち蒲原津湊の初見は『延喜式』主税で、その「諸国運漕雑物功賃」の部に、官物を越後国から海路運送する港として記されているのである。

『延喜式』は、九〇五(延喜五)年、醍醐天皇の命によって編集に着手され、九二七(延長五)年に完成した法典である。

当時の越後の国府は、頸城地方にあったと思われるが、国府の位置とその国の代表港の位置が、このように離れているのはめずらしい。

その原因は、米などの重いものを輸送するには、水運が便利であるが、蒲原津湊は、信濃川や阿賀野川を通じて、中越・下越の大部分におよぶ広い後背地を有していたことにあるのであろう。

この湊から・京に官物を輸送するには、重量のある米などは敦賀津まで船、そこから塩津まで駄馬、塩津からは琵琶湖を舟で大津までくだり、大津からは再び駄馬を利用して京に運んだ。

そのための経費は上の表のとおりであり、往復日数は三六日とされた。敦賀津までの乗組員は、挟杪(かじとり、船頭)一人、水手(ふなのり)四人で、水手一人あたり米八石を積載して運漕するものとされていた。

若狭から越中までの諸国の場合、同一人数で運送する米は五〇石である。

越後は遠いために、一人あたりの分量が減じられているのである。

なお軽いものは駄馬によって京まで送られるが、その場合は一駄あたり一〇五束を給し、上りは三四日、下りは一七日と定められていた。

さて越後を代表する官物漕送港という高い位置は、後背地の広さという地理的条件によって支えられているが、その歴史的条件として、一志茂樹氏は「蒲原津の存在は大化以前からであり、淳足の柵の設置もこの津の存在を前提とし、律令時代大和朝廷の出羽・会津進出もこの津を基地とした」と推考され、その古い伝統に基づくと考えておられる(前掲論文)。興味ある示唆である。 |

官物輸送の経路と経費

(「延喜式」主税の部による)

|

五社神社 ふつう蒲原神社と呼ばれる。

(新潟商工会議所提供)

式内社

『延喜式』にみえる神社を式内社というが、それは古代の神社信仰の様相だけでなく、地方開発の状況などをも推察させ、まことに興味深い。 |

逆竹のある西方寺(新潟商工会磁所提供) |

さて越後の式内社としては、五六座・五四所が記され、そのうち蒲原郡は一三座、沼垂郡は五座を数えるが、その所在地については異説が多く、今にわかに断定できない。とりあえず、新潟市内所在と推定されているものについてあげておく。

船江(ふなえ)神社―― 一八一五(文化一二)年、小田島允武自序『越後野志』では、新潟旧記を引用して、汰江(よりえ)村神明宮であるが、「今これを新潟古町神明町に移して船江明神と号す」と記している。

これに対して小池内宏(一八三二〜七七)は、『越後国式内神社考証』の中で、赤塚の船江神社とし、その根拠として社名の同一性、近郷村里の広い信仰、左潟が昔は船着場であったという伝承、「正保二年越後国絵図」には、付近に大沼が記載され、土古いの赤塚村が船着場であったと推察されることをあげている。

そして池田雨工は『越後古代史の研究』で小池説を支持している。

大形神社――『越後野志』は、河渡(こうど)の白山大明神としている。

市川神社――『越後野志』は、北蒲原郡中条町乙の八所明神としている。

しかし小池は松が崎の稲荷神社説をとる。

池田は『野志』の説を支持している。

美久理神社――『越後野志』は沼垂の白山明神としているが、菅与吉は新発田市加治明神説をたてている。

青海神社――『越後野志』は、今は青海郷加茂山にあって日吉山王を祭るが、それ以前は同郷青海山(一名駒有山)の頂にあったとし、池田雨工もこれを支持している。

32()

しかし『北越雑記』は蒲原の五社神社とし、これは蒲原郡の宗廟であるとの伝承をかかげている(『越佐史料』巻一)。

2 中世の新潟地方

義経と親鸞(しんらん)の伝説

鎌倉時代については、拠るべき正確な文献がないが、伝説が色どりをそえている。

源義経が、兄の頼朝に追われて奥州平泉に落ちのびていった通路については、伊勢・美濃説(吉田本『吾妻鏡』)、北国ないし北陸道説(『平家物語』『保暦間記』)のふたつがある。

『義経記』は、北陸道通過伝説に従い、越後路は直江津(現、上越市)から舟で寺泊に上陸、弥彦神社に参詣、九十九里浜〜蒲原〜沼垂〜八十八里浜〜荒川〜岩船〜瀬波と陸路をとり念珠が関から出羽国に入らせている。

ただし『義経期』は室町時代に成立した軍記物えあるので、そのまま史実にすることはできない。

また親鸞伝説もある。

親鸞は一二〇七(承元元)年二月、越後に配流され、その五年後に赦免されたが、しばらく越後にとどまり一四(建保二)年、信濃を経て関東に移った。

在国期間中、布教につとめ、そのことが越後七不思議伝説を生んだが、当地域については、まず鳥屋野西方寺の逆竹伝説がある。

親驚が鳥屋野地方で布教のとき、もし念仏宗が仏意に叶っているなら、この枯竹に根芽が生え、枝がさかきに繁茂するだろうといって、持っている杖を庭前にさし込んだ。

すると逆竹が生え、いつしか繁茂して藪となったというのである。

また北山浄光寺は、親試教化の旧跡であると伝えている(『新潟県天然記念物調査報告』『越後名寄』)。

しかし背景にある史実のほどは明らかでない。

次に蒲原津が鎌倉時代、荘園年貢の京への輸送港として大きな役割をはたしたこと、問丸なども存在したろうことは推察できる。

そしてこれと関連あることは、『越後名寄』に、一三〇七(徳治二)年、蒲原津の永阿弥が、野積浦の西生寺を立派にするために、三〇貫文を寄進し、それによって奈良から六壇を購入したと記している話である。

この話は、蒲原津の繁栄と豪商の存在を物語るものとして、まことに興味深い。

南北朝の戦いと蒲原津

源頼朝は木曽義仲を滅ぼすと、越後の諸荘園に鎌倉御家人を地頭として派遣した

。秩父季長(すえなが、子孫は本庄・色部両氏に分かれる)は小泉荘の、侍所別当で和田義盛の弟の義茂(よしもち、子孫は中条・黒川・関川三氏に)は奥山荘の、佐々木盛綱(子孫は加地・竹俣・新発田・楠川氏に)は加地荘の、大見家秀(子孫は水原・安田氏に)は白河荘の地頭職を、それぞれ与えられたが、子孫はいずれもその地の支配をすすめ、地頭領土化するにいたった。

34()

これら揚北(あがきた)の地頭領主層は、南北朝の争乱が起ると、足利尊氏に味方した。

一方、魚沼郡には、新田義貞の一族(里見・大井川・鳥山の諸氏)が古くから勢力をはり、そのうえ越後の国司に新田義貞、ついでその子義顕が任じられたため、上・中越方面は南朝方の勢力が強かった。

かくして両朝の軍勢は、まず阿賀野川をはさんで激しい攻防戦を開始した。

すなわち一三三五(建武二)年一一月、南朝に属する小国政光以下の軍勢は、蒲原津に城を築いて阿賀南の守りをかため、さらに川を渡って沼垂から松崎へ進出した。

揚北の誰将、加地景綱は、これに対して色部高良らをひきいて、一二月二三日、松崎を、翌二四日には沼玉を攻めおとした。

しかし南朝方は、翌年五月になると佐崎原(現、新発田市佐々木)まで進出し、ここで加地景綱の軍と戦った。

まさに加地氏の本拠に乱入しようとする勢であるが、これも蒲原津を確保して、新田氏の本拠と十分連絡がとれていたせいであろう。

しかし加地氏は、阿賀野川中流部を渡って八月には菅名荘や青橋・金津方面に突入、続いて蒲原津を攻撃した。

翌一三三七(建武四)年五月、南朝軍の小国政光等は、岩船宿におしよせた。

陸路北上というよりは、海路進出と考えるべきであろう。

そしてこれが正しければ、使用した船舶は小国氏の本拠、弥彦莊天沖山に近い寺泊や蒲原津のものであったろう。

一二四一(暦応四)年六月、和田茂実・色部高長らは、蒲原津城にたてこもる小国政光らを攻め、城郭等を焼きはらった。

このように、南北朝争乱の初期には、西蒲原・三島方面の南朝軍は、蒲原津城を拠点に揚北(あがきた)の北朝軍と執拗に戦い、これをめぐる争奪戦が初期の戦乱の大きな特色になったが、その後、南朝軍では、総大将新田義貞が戦死して勢が振わなくなり、一方、北朝軍では、越後守護として上杉憲顕が任命されたため、その指揮下に、国衙のある上越地方や新田氏の本拠魚沼郡方面の攻略が行なわれ、新潟周辺の地は直接戦場になることはなかった。

そして蒲原津は、南北朝抗争史の最後において再び姿をあらわす。

すなわち、戦乱の中心が上・中越に移ると、再び小国氏らは蒲原津城を確保して離さなかった。

蒲原代官の長尾新左衛門尉長景が、小国氏の夜討ちにより戦死した(長尾系図)のもこの頃であろうか。

そこで室町幕府は、両朝御和談二年後の一三九三(明徳四)年、越後守護上杉朝房に、津を押えている小国三河守・白河兵部少輔らを追い、この地を関東管領上杉憲方の代官、景実に引渡すことを命じるにいたった。

蒲原津を中心とする越後の南北朝抗争史は、ここに終った。

これらのことによって、蒲原津の地理的重要性が深く理解できる。

戦国時代

室町時代には、蒲原津の支配者は転々とした。さきに上杉憲方領となったが、一四三九(永享一一)年には、陸奥の白河氏朝(うじとも)に与えられた。

永享の乱に関東管領上杉憲実(のりざね)に味方したことによる恩賞であろうか。

しかしその後、越後守護・上杉氏の領国支配の進展と共に、その支配下に入った。

36()

ところで、この頃蒲原津で徴収する関税は、弥彦神社が収納していたらしい。

一四七一(文明三)年に書写したと奥書する「伊弥彦神条式」(弥彦文書)に、寺泊津と蒲原郡内の湊の上分料(年貢)は、古くから弥彦神社が徴収していると記している。

守護上杉房定は弥彦神社を尊崇し、五二(享徳元)年には、みずから参詣し、八一(文明一三)年には、同社造営のための棟別銭を越後国内に課している。

上分徴収の特権も与えられたであろう。

そこで、これを継承して長尾為景も一五二三(大永元)年、弥彦大明神に対して、「国中の諸港の雑務については、府内の六府立以外の船については従前どおりこれを相整(ととの)うべし」と船役を賦課することを安堵している(弥彦文書)。

船役賦課の特権を行使できる港津が郡内から国中に広がったが、その中でも蒲原津はもっとも収入の多い湊であったろう。

房能の代になると、上杉氏の守護領国体制確立の行動はきびしくなり、守護代長尾房景・為景と対立した。

そのため一五〇七(永正四)年、為景に攻められ、松之山郷天水(あまみず)で自害に追いこまれた。

これを機に、越後は争乱のるつぼと化した。○九(永正六)年七月、房能の兄、関東管領上杉顕定は、弟房能の戦没を怒って越後に侵入、為景とその奉じる定実を越中に放逐した。

しかし定実・為景は翌年四月、越中から佐渡をへて越後に帰り、蒲原津に上陸、ついで上条城主・上条定憲の内応を得て勢力をもりかえし、六月二〇日、府中を回復し、顕定を敗死させた。

蒲原津は為景の戦国大名としての門出を飾る栄光の地となったのである。

しかし享禄・天文のころ(一五三〇〜三六)、上条定憲は揚北・刈羽の諸将の応援をえて為景に反乱し、越後は再び乱れた。

この戦いにあたり、蒲原津は揚北の諸侯が固めて為景方の侵入を防ぎ、あるいはここに結集して中越に進出する拠点とした。

戦国時代においても、蒲原津はこの地方の要地であったのである。

なお、沼垂の地は大化改新以後、歴史の舞台からぷっつりと消え去っていたが、健在であった。

頤神軒存臾(いしんけんぞんきゃく)が、一五一八(永正一五)年、羽前の領主伊達稙宗(たねむね)の使者として京都に赴いた時、道中の使途を報じたものに、阿賀野川を渡る時、沼垂の渡守(わたしもり)に二〇〇文、信濃川を渡る時、蒲原の舟守に一〇〇文を払ったとある。

阿賀野川の渡し賃が信濃川の二倍になっていることについて、川幅が広いだけでなく、流れが急なせいであるうと山下隆吉氏は解釈しておられる(『新潟市合併町村の歴史』3)。

なおこのとき、姫川の渡し賃も一〇〇文であった。

三ヶ津と新潟の発達

当地方の歴史の舞台は、中古以来、蒲原津でくりひろげられた。

それは津湊の歴史であり、城館攻防の歴史であった。しばしばの戦火で焼土と化したことであろうが、不死鳥のように立ちなおり、地域の要衝として活躍した歴史であった。

しかし、上杉謙信の時代に入ると、新潟に舞台をゆずって退いてゆく。

その原因は明らかでないが、河口の地形の変化と集落の移動があったにちがいない。

一方、これと逆に、新潟がしだいに姿を現してくる。

父、為景のあとをついた謙信は、一五五〇(天文一九)年、守護上杉定実が没したあと、後継者がないため、越後支配の全権をにぎり、戦国大名としての地歩を着々と固めていった。

38()

その発展に必要なものに軍資金がある。謙信は軍資全獲得のために、港湾都市直轄化政策をおしすすめ、翌五一(天文二〇)年六月、大串某を三ヶ津横目代官に任じ、租税の厳重な徴収を命じた。

三ヶ津とは沼垂・蒲原・新潟の三津のことであるが、このような表現は、これまで見られなかった。

このことに、新潟の津としての成長を察することができる。

ついで一五六八(永禄一一)年一〇月二二日の謙信書状に「新潟」という地名で現われる(初見)。

この頃謙信は、岩船の雄将、本庄繁長の討伐を計画し、春日山城を出発、柚崎〜出雲崎〜新潟を経由して進撃と定め、諸将に三ヶ津への集合を命じた。

膨大な兵員と軍需物資の集積には港湾都市がもっとも適当であり、その意味で三ヶ岸が指定されたことは当然であるが、そのうちでも、謙信の本陣が新潟に設営されたことで、三ヶ津の中で新潟がもっとも繁栄していたことを推察させる。

『越後治乱記』は、この頃の新潟町の状況について、「日本二番の湊にて、信濃の筑摩・犀川、会津の揚(阿賀)川、其外の大河落合で、町家も二千余軒に及(および)、諸(もろもろ)の商人舟おふく上方より此湊へ寄るなり」と述べ、『上杉年譜』も、北国海運の中継港として、その繁栄は兵庫・博多に劣らないと述べている。

これらはいずれも、文学的筆致で表現されていて、そのまま信じることはできない。

しかし北国海運の発達、上方廻船の入港等については、古田良一氏の研究によれば、永正年間(一五〇四〜一〇)、すでに越前商人によって松前までの定期航路が開かれたというから、一応納得できる。町並みも、ある程度の発達をみたであろう。

そしてこれら出入船舶に対しては、沖の口運上(関税)が賦課されたが、その徴収権は弥彦神社の手から去り、謙信によって、揚北(あがきた)の外様大名、竹俣慶綱に与えられた。

新発田重家の反乱と新潟

越後の戦国時代に終りをつげるものは、新発田重家の乱の平定である。

謙信は一五七八(天正六)年三月に没したので、その継嗣(けいし)をめぐって二人の養子、景虎と景勝の間に争いが生じ、全越後の将士および景虎の生家、後北条氏をまきこんで、三年の間、越後は戦乱に明け暮れた(御館の乱)。

新発田重冢は、この乱に景勝に味方して多大の戦功をたてた。

しかしそれへの恩賞が薄かったため、不満をいだいて織田信長と結んで反乱を企て、一五八一(天正九)年六月、新潟を占拠し、沖の口運上を横領するにいたった。

当時の信長は、安土城を本拠として西に東に戦線を拡大、北陸路においては加賀の一向一揆を平定、その先端は越中に進出して上杉氏の諸城を攻略、まさに越後国境へ乱入の直前であった。

かくて、景勝攻骼のすみやかな成功のために、内応者を求める信長と、景勝に不満をいだく重家とは、おのずから接近し、六月一五日には越中の織田方と海路連絡をとるほどになっていた。

重家が領内に蒲原・沼垂の両港を抱えるにもかかわらず、一族竹俣慶綱の所領・新潟津を占領したのに、港湾の良好性だけでなく、町の発達、豪商と多数の船舶の存在、豊富な沖の口運上に着目したからであろう。

さらに信・阿両川の河口を押えることによって、その上流の広大な地域の死活を制することもできる。

40()

この知らせにおどろいた景勝は、木場城(黒埼町)に蓼沼友重・山吉景長をおいて警戒させると共に、春日山城への出仕をうながしたが、重家は反意を固めてこれに応じないばかりか、信濃川の中洲に寄居(城のこと)を築いて新発田刑部を守将とし、新潟津の町人をことごとく人質にとって城の備えを強化し、さらに信濃川を通じて景勝陣営に切りこみをかけるようになった。

これに対し景勝は、当初は信長の大軍に囲まれ、一五八二(天正一〇)年六月の信長死後は、信濃・越中の失地回復に追われたため、全力をこれに投入するいとまがなく、散発的攻撃や、本庄・色部らに命じて背後から新発田城の牽制攻撃を行なわせる程度にとどまっていた。

しかし八五(天正一三)年に入り、四囲の情勢も固まってくると、みずから重家平定に乗りだし、新潟に寄居を築いて前線指揮を行なった。

そして翌八六(天正一四)年、秀吉による景勝と重家の和平調停策が失敗に終ると、秀吉の命を奉じ、軍監・本村義清のもとに徹底攻撃を開始した。

さらに八七(天正一五)年五月には、府内を発して新潟・水原(すいばら)をまわり、いったん納馬したのち、八月再度出馬、加治城・赤谷城をおとし、一〇月二四日には、五十公野(いじみの)城を攻略して、城主五十公野道如斎ほか一千余人を打ちとり、翌二五日には、新発田城を攻めくずし、重家ほか三千余人を討ちとり、多年の恨みをはらした。またこれによって越後一国の平定が完了した。

以上、新発田重家の反乱について大要を述べたが、この戦いの中で、ひとつの大きな山場となっているのが新潟の争奪戦である。

当初、新潟は、重家の手中にあり、諸般の情勢とあいまって、重家の勢力は盛んなものがあった。

景勝はこれをおさえるため、みずからも新潟に寄居をきずいて重家軍を攻撃し、これ以後、戦線は順調に展開した。大きな戦の中では、いつでも港湾都市の争奪が勝敗の死命を制するものである。

とにかく戦国末期、新潟には二つの城が築かれたことはまことに興味深いので、以下この城について若干の考証を行なおう。

新潟にあった城

まず重家の築いた城については、一五八二(天正一〇)年七月、黒滝城将、山岸光祐が斎木四郎兵衛にあてて新潟の様子を報じた書状(別本歴代古案)に、重家は「新潟津の町人ども、悉(ことごと)く証人に取り、寄居へ納め候由」とあるので、寄居を築いたことは確かであり、『越後治乱記』では、信濃川の中に長さ二〇町、縦一八町の島があり、ここに城を築いたとしている。

一方、景勝の築城については、一五八五(天正一三)年五月一八日、景勝が本庄越前守(繁長)にあてた書状(「本庄文書」)に、繁長の参陣をうながし、かつ「当津(新潟)寄居の儀、執立て、万方差置(ばんぽうさしお)き、新発田対治、無三思い詰め候」と述べており、また八六(天正一四)年一〇月一日、景勝が色部修理大夫(長真)へ書状を送り、その長期の在陣の労をねぎらったなかでも、 |

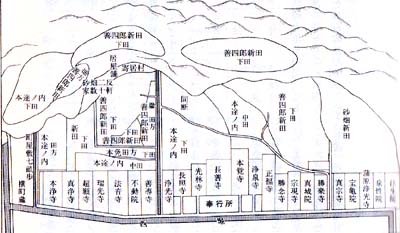

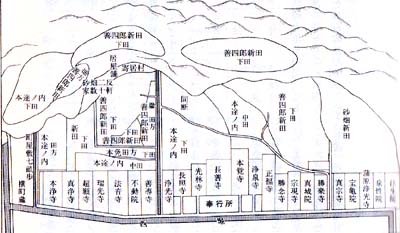

寺町と寄居村

「享保五年八月寄属村絵図」(『新潟市史』)により作成

|

「当津(新潟)普請等丈夫ニ申付け納馬候」(色部文書)と述べているので、それが計画だけでなく実現したこと、新潟築城が新発田合戦勝利のための要件と考えられていたことがわかる。

景勝の寄居の場所については、勝念寺裏手の砂丘地(西大畑町)と推察される。

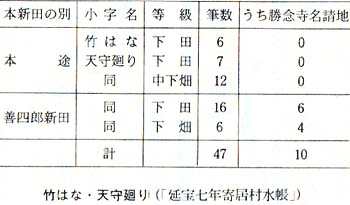

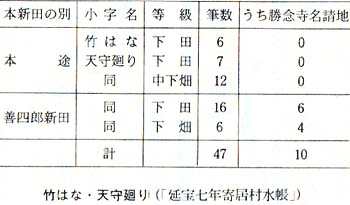

すなわち一六七九(延宝七)年の「延宝七年蒲原郡寄居村本途新田検地水帳」(県立図書館蔵、写し)に、「天守廻り」「竹はな」(館端)と、城館に関連する小字(こあざ)がみられるが、「天守廻り」は小字「広小路道通」に接して、その西側に存在する。

そして「天守廻り」にある田畑の耕作者は勝念寺が一〇筆を占めて、もっとも多い。

また勝念寺文書「明治六年地検図」によれば、北境の帯状の墓地地域を「竹の花」と呼んでいるのである。 |

|

さて以上の推定か正しいとすれば、景勝はこの砂丘上から帯状の水面(東仲通〜北浜通)のかなたに横たわる細長い中洲(いま古町通)にある新発田重家の城を見おろして軍兵を指揮したことであろう。

『管窺武鑑』によれば、新発田勢は、新潟の町裏までも塀で囲んで城内に取りこみ、厳重に固めていた。

景勝は、白山社の島崎に土俵で牛山をきずき、石火矢・大筒・強弓を浴びせかけたが、新発田勢はむしろで矢を防ぎ、水弾・投玉・箒(ほうき)で火矢を消し、なかなか小ざかしい働きである。

そこで今度は大船を二つならべてつなぎ、その上に材木を蒸籠(せいろう)のように組みあげ、その上に足軽をあげて城を真下に弓鉄砲を浴びせかけた。

しかし敵もさるもの、矢玉を防ぐため小舟の中央部を厚板で蓋をし、船首と船尾を小さく出入口としてあけた「盲船」で漕ぎだし、船の蒸楼の下にもぐりこもうとした。

そこで逆茂木(さかもぎ)を舷(ふなばた)から打ち、鎌・熊手で引きよせて踏み沈めた。

この本は、元禄時代の兵学者夏目軍八の書いた軍記物であり、多少の誇張があろう。

しかしこの軍船は中国や日本の古書にみえ(『和漢船用集』)、「先組由緒書」にも記されていて、全くの虚構とも思えない。

ところで新潟・沼垂両城の陥落には、町人玉木屋大隅・若狭屋常安の働きが大きかった。

『管窺武鑑』によれば、両人はその地の豪商であるが、景勝方に内応し、一五八六(天正一四)年八月の新潟城攻撃にあたり、暗夜ひそかに計略をめぐらし、城主柴田刑部の首をはねて持参した。

ついで同夜の沼垂攻守にも、両人がかねて手入れを行なっておいたので、景勝軍が到着すると、城主、武者善兵衛の弟半平が内応して、善兵衛を突き出した。

景勝はその功を賞して従来どおり町役人を命じ、かつ一〇〇貫文という多大の恩賞を与えたという(『上杉年譜』は町役を免許し、町屋敷五間を与えたとする)。

しかし沼垂の落城は、島垣宗兵衛・隼人両人の功とすべきであろう。

高垣文書として、一五八六(天正一四)年一〇月一日、直江山城守が景勝の意を奉じて、沼垂における両人の忠信を賞し、両人の有する船一艘について、どの港でも関税を免除する特権を与えるむねの朱印状、および両人が代行の下で町政をとるべきことを命じた景勝朱印状が残っているからである(『越佐史料』草稿)。

44

なお、これとは別に、一五八二(天正一〇)年五月二四日、景勝は重家の弟盛喜に沼垂・蒲原の地を与える約束をして忠勤をうながしたが、この方はさしあたり効を奏しなかったらしい。

top

****************************************

|