|

|

|

|

![]()

�}�X�^�[�h�E�i�C�g�B ���v�ԛ{

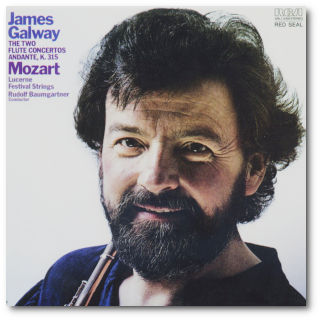

�S�[���E�F�C�́u�J�������̈ԗ���U����āv�x�������E�t�B����ޒc���A��{�������Đ��E��̃t���[�e�B�X�g�ɂȂ�܂����B�Ƃ����̂��A�S�[���E�F�C�ƃJ�������Ƃ̊W���A�ƌ����Ă��܂��B����̃��C�i�[�m�[�c�����M���ꂽ�ؔ��ꐽ���������ȕ\��������Ă��܂����ˁB�������A����́u�^���v�Ƃ͔����ɈقȂ��Ă��邱�Ƃ��A�ނ̎��`��ǂ߂Ζ��炩�ɂȂ�܂��B�����Ƃ��A���`�̋L�q���{���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ܂ł́A�N�ɂ�������܂��B �m���ɁA�S�[���E�F�C�́A1974�N����ɁA��ɔނ̃G�[�W�F���g�ƂȂ�l���Ɖ���āA�\���X�g�ɂȂ錈�S���ł߁A������J�������ɍ����Ă��܂��B�������A���̎��̃J�������̕Ԏ��� �u�ق�Ƃ��ɂ�鉿�l������Ɗ�������̂�����A�I�[�P�X�g������������B���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����Ȃ�A���Ȃ����B�킽������҂������Ƃ��ɂ��ׂ����Ƃ����Ȃ��������߂ɁA�̂��Ɍ���������Ƃ�����B�N�ɓ����v���͂��������Ȃ��v�i�V���`153�y�[�W�j�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ����e�Ȃ��̂ł����B�J�������ɂ��Ă݂�A�x�������E�t�B���̎�ȑt�҂Ƃ����X�e�C�^�X���蒆�ɂ����҂����߂�킯�͂Ȃ��ƁA�����������Ă����̂ł��傤�ˁB �Ƃ��낪�A�S�[���E�F�C�������ɑޒc�͂��o���A���ꂪ�{�C���ƒm���ۂ�A�J�������͂���Ƃ����錙���点���d�|���Ă��܂��B�c���ɂƂ��Ă̓{�[�i�X��������������d���̃U���c�u���N���y�Ղւ̎Q���͔F�߂܂��A���������A�ނ��w�����鎞�ȊO�ɂ����A�S�[���E�F�C�����t���邱�Ƃ������܂���ł����B����́u�ԗ��v�ȂǂƂ������Ղ������̂ł͂Ȃ��A������Ƃ����u�p���[�E�n���X�����g�v�ł��ˁB�J�������́A�����ƁA�����̃I�[�P�X�g���ɐn�������̂͌����ċ������A���̟T�������炷���߂ɁA���̂悤�ȍs���ɏo���̂ł��傤�B ����Ȓ��r���[�Ȏ����A1974�N�X���ɁA�����Ɍ����Ắu�A���v�̈Ӗ��Ŏ��g�̂��A���́AEURODISC�Ƃ����h�C�c�̃��[�x���̂��߂ɍs��ꂽ�A���c�F�����ł̃��[�c�@���g�̃t���[�g���t�Ȃ̘^���Z�b�V�����ł��B���̃A���o���͕�ADF�f�B�X�N��܁A�E�B�[���̓J���v�܂���܂��܂��B �����āA�S�[���E�F�C��1975�N�T������A�x�������E�t�B���ɍݐЂ̂܂�RCA�̃A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̘^���������J�n���܂��B�����łQ���̃A���o����������̂��A���̃��[�c�@���g�̃A���o�����AEURODISC����̃��C�Z���X�ɂ����RCA�ł̂R���ڂ̃A���o���Ƃ���1977�N�R���Ƀ����[�X����܂����B���̎��̃W���P�b�g������ł��B  �܂��A�@��1984�N��CD�����ꂽ���̂ŁA�܂����}�X�^�����O�̃m�E�n�E���Ȃ���������ł�����A�J�b�e�B���O�E���x����������ƒ�߂ł��B�����A��������Ē����ƁA���y��Ȃǂ͂��Ȃ肵���Ƃ�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B�������A�t���[�g�E�\���́A�S�̓I�ɍ����������Ă���悤�ŁA���܂����ڂ₯�����ł��B �A��2014�N�̃��}�X�^�����O�Ȃ̂ŁA���x���I�ɖ��͂���܂��A���͇@�ȏ�ɂ������������ł��B �B�́A����SACD���ł����܂ŕς��Ƃ͗\�z���Ă��Ȃ������̂ŁA���̉𑜓x�ɂ͋����Ă��܂��B���y��̉��͐L�т₩�A�t���[�g���A�ƂĂ��N���A�ŁA�S�[���E�F�C�ׂ̍������F��t�@�̈Ⴂ��������Ɏ��悤�ɂ킩��܂��B������Ă��܂�����A����CD���C�ɂ͂Ȃ�܂���B �Ȃ�ł��A����͒��ڃh�C�c�ɂ���}�X�^�[�e�[�v����DSD�ւ̃g�����X�|�[�g���s�����̂��Ƃ��B���Ă�ESOTERIC�́u�w�v�̋U���\��������܂�����A�L�ۂ݂ɂ͂��Ă��Ȃ������̂ł����A����͂�����������{���Ȃ̂�������܂���B�e�[�v�̗������܂��B���̃S�[���E�F�C�̃A���o�����A���Г����悤��SACD�����Ă��炢�������̂ł��B SACD Artwork © Nippon Columbia Co., Ltd. |

||||||

����ȃn�C�e�B���N�́A���̊Ԃɂ���90���āu���V�v�̒��Ԃɓ����Ă��܂����B���Ƃ���������A�Ȃ�Ƃ���90���}�����R�������2019�N�U��12���ɁA�w���҂���̈��ނ�錾�����̂ł��B�����āA2019�N�X���U���̃��c�F�������y�Ղł̃E�B�[���E�t�B���Ƃ̃R���T�[�g���A�ނ̍Ō�̕���ƂȂ�܂����B���̎��̃v���O�����́A�x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȑ�S�ԁi�s�A�m�̓G�}�j���G���E�A�b�N�X�j�ƃu���b�N�i�[�̌����ȑ�V�Ԃł����B ���̏����O�A�u���ސ錾�v�̒���̂U��15���ɍs��ꂽ�̂��A��͂�u���b�N�i�[�̌����ȑ�V�Ԃ����t���ꂽ�R���T�[�g�ł����B���̓A���X�e���_���̃R���Z���g�w�{�E�A�I�[�P�X�g���́A�n�C�e�B���N���L�����A�̍ŏ����A1955�N�Ɏw�����n�߂��Ƃ����[�����̃I�����_�����t�B���ł��B���̎��̑O�v���O�����́A�J�~���E�e�B�����O�̃\�v���m�E�\���ŁA�I�[�P�X�g�����t�ɂ�郊�q�����g�E�V���g���E�X�̂T�̉̋ȁi�u��̉ԗցv�A�u�ԑ���҂݂��������v�A�u�����₯�A���炵���~���e��v�A�u�����痈�����Ȃ�3���m�v�A�u�����̒��v�j���̂��Ă��܂��B ���̃R���T�[�g�̖͗l�́A���ł�YouTube�̓����Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B���̂����́A�u���b�N�i�[�������n�C�u���b�hSACD�ŃT���E���h���^�������̂��A���̃A���o���ł��B �n�C�e�B���N�́A���̋Ȃ�����܂łɂR���[�X���Ă��܂����B�܂�1966�N11���A�A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�iPHILIPS/60��15�b�j�A������1978�N10���A�������A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�iPHILIPS/65��19�b�j�A�����2007�N10���A�V�J�S�����y�c�iCSO/67��31�b�j�ł��B���t���Ԃ�����ƁA���������ɂȂ�ɂ��������Ē����Ȃ��Ă��܂��ˁB����̃I�����_�����t�B���Ƃ�SACD�ł�68��10�b�ł�����A���̉��t���Ԃ͐��m�ɔN��Ɣ�Ⴕ�Ă���Ƃ����A������₷���ł��B ����SACD�ł́A��Ɍ��y�킪�O�ɏo�Ă���悤�Ȓ�ʂŁA�NJy��Ȃǂ͂�����ƌ��Ɉ����������Œ������Ă��܂��B�����炭�A�ɗ̓��C���}�C�N�̓��͂��g���Ę^�����Ă����̂ł��傤�B�ł�����A�z�[���S�̂̔������A��ݍ��ނ悤�Ƀi�`�������ɕY���Ă��܂��B �n�C�e�B���N�̎w���Ԃ�́A�����قǂ̓���ł͂��Ƃ��������肵�Ă���悤�Ɍ����܂����A���ۂɌ��y��̃g�D�b�e�B����o�Ă��鉹�y�́A�ƂĂ��ׂ����_�C�i�~�b�N�X�ƃe���|�̕ω����t�����Ă��܂��B����́A�����ɔނƂ��̃I�[�P�X�g���̑������ǂ��̂�����Ă���悤�ł��B�܂��Ɉ��݂̌ċz�ŁA�w���҂̈Ӑ}�����ׂẴ����o�[�����ݎ���Ă���̂ł��傤�ˁB �����āA�ނ��Ƃ����e���|�͊m���ɂ������ڂł����A���̃t���[�W���O���Ă���ƁA�t���[�Y�̐�ڂŒ���邱�Ƃ͌����ĂȂ��A����ǂ��납���̃t���[�Y�������ɑ��������Ă��Ă��܂��B����ɂ���āA���y�͂ЂƎ������Ԃ��邱�ƂȂ��A��X�Ǝ��Ԃ̒���Y���悤�ɂȂ�̂ł��傤�B ����Ȃ���������w���҂����ɂ��������ƂɁA�C���t���܂����B����́A�J�������ł��B������������A�n�C�e�B���N�́A�ƂĂ������ȃJ�������������̂�������܂���B ���̋Ȃő劈��t���[�g�̃\�����A�ƂĂ��f�G�ł����B  �֑��ł����A���̃A���o���̃W���P�b�g�ʐ^�́A���̃R���T�[�g�ł̂��̂ł͂���܂���B�R���T�[�g�̓}�`�l�Ȃ̂ŁA�ނ͉������͒��Ă��܂���ł����B�Ȃ�����ȁu�̂́v�ʐ^���g�����̂ł��傤�B SACD Artwork © Challenge Classics |

||||||

�`���[���q�E�g�[���n���ƌ����A���˓I�Ƀf���B�b�h�E�W���}���̖��O���o�Ă��邮�炢�A���̃R���r�̉��t���]�����Ă�ł������オ����܂����ˁB���̖��O�����y���Ȃ�܂��i����́u�W���}�V���v�j�B20���I�̏I��育��A�x�[�g�[���F���̌����Ȃ̌��T�ŁA�u�x�[�������C�^�[�Łv�����ɏo�����ɁA���̃R���r�́A�u�x�[�������C�^�[�łɂ�鐢�E���^���v��搂����x�[�g�[���F���S�W���AARTE NOVA�Ƃ����o�W�F�b�g�E���[�x�����烊���[�X���A���ꂪ��x�X�g�Z���[�ƂȂ�������ł��B �����A���ۂ́A�W���}�������̓x�[�������C�^�[�ł��g���Ă͂��Ȃ������̂ŁA����͑S���̋U���\���������̂ł����A���̃N���V�b�N�t�@���͂܂�܂Ƃ���Ɉ����������Ă��܂����̂ł��ˁB���̃��[�x���͂��͂⊈���͂��Ă��܂��A�J�^���O�͂܂�SONY�̒��Ɏc���Ă��܂��B �W���}����2014�N�Ɍj���w���҂ƂȂ��Ă��̃I�[�P�X�g��������܂����A���y�ē̃|�X�g�͋�Ȃ̂܂܂ł����B���̂��Ƃ��p���ŁA2019�N�̏H���特�y�ēƂȂ����̂��A�������B�ł��B�ނ́A�A�C�シ���Ƀ`���C�R�t�X�L�[�̌����ȃc�B�N���X���J�n�A�����ɘ^�����s���܂����B���̍��́A���̃I�[�P�X�g���̖{���n�ł���1895�N�ɑ���ꂽ�R������R���T�[�g�z�[���u�g�[���n���v�͉��C�����������߁A�I�[�P�X�g���̓`���[���q�����ɂ���u�g�[���n���E�}�[�O�v�Ƃ����ߑ�I�ȃz�[�����g���Ă��āA�^���������ōs���Ă��܂��B���C���������N�̂X������́A�܂��A���Ẵg�[���n���ł̉��t���ĊJ����Ă��܂��B ���̃c�B�N���X��2019�N��10������n�܂�A2021�N�̂P���ɏI�����܂����B���̊ԁA�R���i�Ђɂ���Ă��̐i�s�͂P�N�߂����f����Ă����悤�ł��B�u�b�N���b�g�̎ʐ^�ł́A���y��t�҂͈�l���̕��ʑ���g���A�NJy��t�҈ȊO�̓}�X�N�𒅗p���Ă��܂����ˁB ���łɂU�̌����ȂƂU�̃I�[�P�X�g����i�ɂ��T���g�̑S�W�������[�X����Ă��܂����A���̒��ŒP������Ă���̂͂R���������ł��B�����Ȃł́u�P�ԁv�Ɓu�R�ԁv���������[�X�A�����͂�����������Ȃ���������܂���ˁB������ɂ��Ă��A���ꂪ�X�C�X�̃I�[�P�X�g���Ƃ��Ă͏��߂Ẵ`���C�R�t�X�L�[�E�c�B�N���X�̘^���Ȃ̂������ł��B �����ȑ�U�ԁi�ߜƁj�́A�ƂĂ��Ȃ��s�A�j�V���Ŏn�܂�܂����B�����A�����Ń��H�����[�����グ��ƁA���̌オ�|���̂ŁA���̂܂ܒ��������܂��B���Ȃ�_�C�i�~�b�N�E�����W���L���Ƃ��Ę^������Ă���悤�ł��ˁB���炭����Ƌ��NJy�킪�����Ă��܂����A����͂ƂĂ�����i�A���V�A������̃I�[�P�X�g���Ƃ͂����Ԃ����Ⴂ�܂��B�������B�̓G�X�g�j�A�o�g�ŁA�c���̂���͂܂��u�\�A�v�������̂ł����A�ނ̓G�X�g�j�A���Ɨ�����O�ɃA�����J�ɈڏZ���Ă��܂�����A����ȁu���V�A���v�ɂ͂��܂艏���Ȃ��̂ł��傤�B�D�݂͕����ꂻ���ł����A������Ȃ��Ȃ��u�₩�ł��������B ��R�y�͂�������A�����Ƀo�X�h���������ł��Ă��Ă��A��Â����������Ƃ͂���܂���B�ł��A�Ō�̃����O�g�[���ŁA�P��キ���Ă���N���b�V�F���h���삯��Ƃ�����́A������ƁB �������A�I�y�͂͂܂��ɔ����ł����B���ׂẴe�[�}���߂��݂ɂ��ӂꂽ���G��Œ������Ă��܂��B�ʂĂ��Ȃ��ԚL�̐��E�A����͊����I�ł��B�I���߂��̓��t�̈ꌂ���A�ƂĂ���ۓI�A���̌�̋��ǂ̃R���[���ɑ����ďo�Ă��錷�y��̉����A�ƂĂ��D���ɖ��������F�������̂́A�����ɖ؊NJy��̒ቹ��������Ă��邩�炾�ƋC�Â�����܂��B�܂��ɃI�[�P�X�g���[�V�����̋ɂ݂ł��B CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

���uCD�v�Ə����܂������A�ŏ��̂Q����SACD�ł����B���̃��[�x���ł́A���͂�CD���X�^���_�[�h�Ƃ����X�^���X�ɂȂ��Ă��܂�����A�d�����Ȃ��̂�������܂��A�c�B�N���X�̓r���ł���ȕ��Ƀt�H�[�}�b�g���ς���Ă��܂��̂́A�����܂���ˁB �ł�����A����Ȃ�킴�킴�w������K�v���Ȃ��ƁANML�Œ������Ƃɂ��܂�����B�܁A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�ŏ��̃A���o�����������ɂ���ʂ�A�P�����炻��ȏ�͒������Ƃ��Ȃ��ȁA�Ƃ����悤�Ȃ��́i�����܂ŁA�l�I�Ȋ��z�j�ł����̂ŁA�ǂ݂̂��A������w�����邱�Ƃ͂��蓾�܂���ł������ǁB �������A���������̂͂P���ڂ����ŁA���̂��Ƃ͌��Ⴆ��悤�ɑf���炵�����̂ɂȂ��Ă����A�Ƃ������Ƃ����ĂȂ��킯�ł͂���܂���B�Ƃ������A�ǂ��������̂Ȃ�A�Ȃɂ������т�^���Ă��炦����������Ɍ��܂��Ă܂�����A�u������������v�Ƃ������҂��Ȃ������ƌ��������ɂȂ�ł��傤�B �������A�߂������Ƃɂ���ȒW�����҂͗����܂����B�܂��͂S�Ԃł����A���̑�P�y�͂̏��t���������ŁA�؊ǂ̂��܂�̃s�b�`�̈����ɂ������肳�����Ă��܂��܂��B�������A���̃I�[�P�X�g���̓s���I�h�y����g���Ă��܂�����A�s���S�Ȋy��Ȃ�ł̖͂��͂𖡂키���Ƃ��A��������ɂ͕K�v�Ȃ̂�������܂���B�������A�ŋ߂̃s���I�h�ƊE�ł̋Z�p�I�Ȑi���ɂ͒��������̂�����A���͂�A�s���I�h�y�킾����ƌ����āA���������ȃs�b�`��������邱�Ƃ͂Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B�܂�A翂т��y��̖��݂͂̂�厖�ɂ��Ă���悤�Ȓc�̂́A�u����̃s���I�h�v�Ƃ��Đ����c�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������ɂȂ��Ă���̂ł���B �ł�����A���̊y�͂̑�Q�e�[�}�̂悤�ȃ����J���ȉ��y���A�S�c�S�c���������Ŕ����������邱�Ƃ͂ł��܂���B ����ȃ��o���s�b�`�͍Ō�܂ʼn��P����邱�Ƃ͂Ȃ��A���́A�Z���Ȃ�ł͂̌����Ȃ������Ă��錵�����Ȃǂ́A�قƂ�ǖ��킦�܂���ł����B�����āA�I�y�͂̍Ō�ɌJ��Ԃ����A�R�[�h�́A�Ȃ�Ƃ��Ԕ����Ȃ��ƁB�G���f�B���O�̘a���Ȃǂ́A�L���Ă���Ԃɂǂ�ǂ�s�b�`���ς���Ă����̂ł�����A��������������܂���B �T�Ԃł́A�e���|�̐ݒ肪�Ȃ�Ƃ��������邢���̂ł����B��P�y�͂Ȃǂ́A�y���Ɏn�܂����ȁA�Ǝv���Ă���ƁA����Ƀe���|���x���Ȃ��Ă������肵�܂��B���̋Ȃ������Ă���u�₩���Ƃ��������Ƃ��������̂��A�S���������Ȃ��̂ł��B�A���T���u���ɂ���肪�����āA�e�p�[�g���D������ɂ���Ă��Ď��E�����Ȃ��悤�ȂƂ���������܂��B ��Q�y�͂����߂̃e���|�Ȃ̂ł����A�r���ł����Ȃ�Ƀe���|�𗎂Ƃ��ĉ̂��グ�邩�̂悤�ȐU������Ă���̂��A�ƂĂ��s���R�ł��B�Ƃ������A�S�̓I�ɂƂĂ��G�B ���k�G�b�g�ł́A�g���I�ŏ����e���|�𗎂Ƃ��Ăق����̂ɁA���̂܂܂̃X�s�[�h�Ŏn�߂Ă��܂��܂��B���Ǝv���ƁA�����Ȃ�ςȂƂ���ŗ\�z�����Ȃ��悤�ȃp�E�[��������肵�܂�����A�������������B �I�y�͂��т����肵�܂���B�����A�y���ʂ�J��Ԃ��Ă���̂͂����̂ł����A���̌J��Ԃ��ŁA��Q�e�[�}�������Ȃ�x���e���|�Ŏn�߂��Ǝv������A����ɃA�b�`�F�������h�������Ă���̂ł�����ˁB �����ɂ́A����܂ŏ@���Ȃ�I�y���őf���炵�����t�����Ă���Ă������[�R�u�X�̎p�́A�ǂ��ɂ�����܂���B���������ǂ��������Ƃł��傤�B����Ȃ���ASACD����CD�Ɂu�~�i�v�������Ă��܂����̂�������܂���ˁB CD Artwork © Pentatone Music B,V, |

||||||

���̃A���o���̖ڋʂ́A�t�����X�ł͗L����DJ�i�H�j�̃A���b�N�X�E���B�]���N�Ƃ����l���i���[�V�����߂Ă��āA��{���ނ��������̂��A�Ƃ������Ƃł��B���̋Ȃ́A���X�͂������ւ̐l�ɒ������邽�߂ɍ���A�����������Ă���Ԃ͏o�ł��邱�Ƃ��ւ������炢�̃v���C�x�[�g�Ȃ��̂ł������A���ł͂�����������T�����T�[���X�̍�i�̒��ł͍ł��悭�m���Ă���ȂɂȂ��Ă��邩������܂���B�����āA���̏ꍇ�A�����ɂ͍�ȉƂ͂Ȃ�̎w�������Ă��Ȃ��u�i���[�V�����v�������Ă���̂ł��B�ł�����A���̋ȂɃi���[�V����������Ƃ��ɂ́A���ꂼ�ꂪ�I���W�i���̑�{����邱�ƂɂȂ�̂ł��ˁB����A�����炭�A�T�����T�[���X���g�́A����ȕ��ɂ��āA�Ȃ́u�l�^�o���v�܂ł���Ă��܂��͕̂s�{�ӂ��Ǝv���Ă���̂ł́A�Ƃ����C������̂ł����B �����A�����悤�Ȉ����ŁA�i���[�V�����������đ�ϐl�C�̂���ȂɁA�v���R�t�B�G�t�́u�s�[�^�[�ƘT�v������܂����A������͍�ȉƎ��g���y���Ƀi���[�V��������������ł��܂�����A���̃|���V�[�͂��Ȃ����Ă���͂��ł��B���ꂪ�A���ł͂��̂Q�Ȃ͓����R���T�[�g�ʼn��t���ꂽ��A�����A���o���ɃJ�b�v�����O����Ă���悤�ɂȂ��Ă���̂ł�����A�Ȃ��T�����T�[���X�����킢�����ɂȂ��Ă��܂��B ����ȃJ�b�v�����O�ŏ��߂Ē������̂��A�o�[���X�^�C���ƃj���[���[�N�E�t�B���̃A���o���ł����B����́A����LP�ł͂Ȃ��A�S�g���b�N�^���b19�Z���`�Ƃ����A�I�[�v�����[���e�[�v�ł����B�u�����v���T�����T�[���X�A�u�A��v���v���R�t�B�G�t�ł��ˁB�����ŁA�o�[���X�^�C�����g�̃i���[�V�����ŁuMy dear young friends�v�Ƃ����ŏ��̐��������������A���ꂪ���܂�Ƀ��A���������̂ɋ������Ƃ����L��������܂��B�������A�e�[�v�͈Ⴄ�A�Ǝv���܂����ˁB ����́A�i���[�V�����̓t�����X��ł��B�����A�u�b�N���b�g�ɂ͂��̉p��Ȃǂ͂Ȃ��̂ŁA�قƂ�Ǔ��e�͗����ł��Ȃ��悤�B �����A�����ɂ�DJ�炵���y���Ȍ����́A�Ӗ���������Ȃ��Ă��y���߂܂��B�r���ŏ��̐l�̐����o�Ă���̂ł����A����͒N�������̂ł��傤�B �Ȃ́A�悭���鎺���y�o�[�W�����ł͂Ȃ��A�t���E�I�[�P�X�g���E�o�[�W�����ł��B�܂��A�u�O�U��v�̂悤�Ȋ����ŁA�����ɓo�ꂷ��y�킪��ߔ�I�����ʂ�����̂ł����A�݂�Ȃ��̋Ȃ̒��̃����f�B�����t���Ă��钆�ŁA�N�����l�b�g�������A�������́u�s�[�^�[�ƘT�v�̃e�[�}�𐁂��Ă����肷��̂��A�a�݂܂��B ����Ȍy����MC�ɏ���āA�T�����T�[���X�͐i��ł����܂��B�ƁA�ŏ��́u���C�I���̉��v�ŁA�����Ȃ�Ȃ��t���[�W���O�Ɉ���������܂����B  ������������A���̃A���o���ł́A�g�[�^���ł���ȁu���v����낤�Ƃ��Ă���̂�������܂���B�v�[�����N�́u�Q��̃s�A�m�̂��߂̋��t�ȁv�̂Q�y�͂Ȃǂ́A���냂�[�c�@���g�̃p���f�B�ł����B �����āA������̃T�v���C�Y�B�Ō�ɁA�u�����̎ӓ��Ձv�́u���v�ɂłĂ���V���t�H���̃t���[�Y�̌��l�^�́u���̕����v�̂���Ɍ��l�^�̃A�����E�J�U���X�̎����N�ǂ���Ă���̂ł����A���̖`���́uZig et zig et zig�v���Ă���ƁA�u�W�Q�W�Q�W�b�v�Ƃ����̂����̂܂�܁u���̕����v�̃e�[�}�̃��Y���ɂȂ��Ă��ł���ˁB�T�����T�[���X���g���p�N���Ă��̂ł����B CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

����炪�P����CD�Ɏ��܂��āA��ȔN�㏇�ɉ��t����Ă��܂��B�܂��͌��y�l�d�t�ȑ�P�ԁi1960�N�j�A�ƌ��y�l�d�t�ȑ�Q�ԁi1968�N�j�A��������20�N���1988�N�ɍ��ꂽ���y�l�d�t�̕Ґ��ł́u��ꂽ�v�l�v�Ƃ��������ȋȁA������1993�N�ɍ��ꂽ�N�����l�b�g�l�d�t�ȁA����ɁA���y�l�d�t�ȑ�R�ԁi2008�N�j�ƁA���y�l�d�t�ȑ�S�ԁi2016�N�j�ł��B�u�S�ԁv������2021�N�ɘ^������܂������A����ȊO��2012�N�ɘ^������Ă��܂����B ���̂悤�ɁA�y���f���c�L�͔ނ̍�ȉƂƂ��ẴL�����A�̍ŏ�����Ō�܂ŁA�u�l�d�t�ȁv������Ă������ƂɂȂ�܂��B�����āA�Ȃɂ����Ȃ�����20�N�̋��Ԃ̑O��ł́A�܂�ō앗���ς���Ă��܂��B �y���f���c�L�̍앗�̕ϊ��_���ǂ��������̂��A�Ƃ����̂́A���Ȃ�B���ł��B����́A1970�N�ゲ��ɂ��킶��Ɛi�s���Ă����悤�Ɏv���܂��B���ۂɂ́A1965�N�ɍ��ꂽ�u���J���ȁv�ł����A�A���@���E�M�����h��ӓ|�ł͂Ȃ��A�ق̂��Ƀ��}���e�B�b�N�ȃe�C�X�g���������镔��������܂��B���ꂪ�A1974�N�ɍ��ꂽ�u�}�j�t�B�J�g�v�ɂȂ�ƁA���́u�O�q�x�v�����Ȃ蔖�܂��ė���ȁA�Ƃ����������ł��ˁB ���̓_�A����́u�l�d�t�ȁv�Ƃ����W�������ł͂���70�N�オ�ۂ��Ɣ����Ă���̂ł�����A����CD���ȏ��ɒ����Ă����ƁA2�Ȗڂ���3�Ȗڂɕς�������ɂ́A�قƂ�Ǖʂ̐l�̍�i�̂悤�Ɋ����邱�Ƃł��傤�B �܂��A���y�l�d�t�ȑ�P�Ԃł́A�����������y��Ƃ��Ẳ��t���炳���Ă���Ȃ��Ƃ����A���@���E�M�����h�̐_�����W�J����Ă��܂��B����́A�y����u�@���v�Ƃ����s�ׂł��B�������Ȋy���@���Ƃ������_�ŁA��O���킵�Ă��܂��B�����A����͕ʂɃy���f���c�L�����������t�@�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A���łɃN�Z�i�L�X���u���\�v���N�^�i1956�N�j�v�Ŏg���Ă��āA���E���ɏՌ���^���Ă����Z�@�Ȃ�ł��ˁB�ł�����A�y���f���c�L�͂܂��͓����́u���s�v�̍Ő�[��������Ă݂��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B ���y�l�d�t�ȑ�Q�ԂɂȂ�ƁA���x�͌��y��Ɂu���点��v�Ƃ������Ƃ�����Ă��܂��B����́A�ϔO�I�Ȍ������ł͂Ȃ��A���ۂɐl�����t���u����v�̂��A�y��Ŗ͕킷��Ƃ����A�قƂ�ǁu�����~�|�v�̂悤�Ȏ����̔��z�ł��B����̓|�[�����h��ł��傤����A�Ӗ��͕�����܂��A�Ђ��Ђ��b�Ƃ��A�����̂Ȃ�������ׂ�̂悤�ɒ������Ă��܂��B������Ȃ�ȂA���ł��@���ĂȂ����ƌ��������Ȃ�܂����ǂˁi����́u�V���x���v�j�B�ł��A���ǍŌ�ɂ́u�J�f���c�@�v�炵�����̂��������Ă����ł���B���m���y�̍������Ȃ��I�~�`�A��ȉƂł���A��͂薳�ӎ��Ɏg�������Ȃ�̂ł��傤���B�ł�����A���̎��_�Ŕނ̎��̃X�e�b�v�͗\�z����Ă����̂ł��ˁB �����āA�u��ꂽ�v�l�v�Ŏn�܂�㔼�̋Ȃł́A���͂�I�[�\�h�b�N�X�ȑt�@�ȊO���g�����Ƃ͂���܂���B�����ɁA���E���̎s��Ŏ������X�^�C���ւ̕ϐg�����������̂ł��ˁB �N�����l�b�g�l�d�t�Ȃ�4�̊y�͂ɂ��傫�ȍ�i�ł����A�����J���ȃN�����l�b�g�Ƀ��[�h����āA�ƂĂ��Ô��Ȑ��E���L����܂��B ���y�l�d�t�ȑ�R�Ԃ́A��͂�4�y�͂ŏo���Ă��āA���̒��ł͂����Ƃ����t���Ԃ�������i�ł��B��2�y�̓A�_�[�W���̑��̒����e�[�}�Ȃǂ́A������������e���r�h���}��BGM�ł��g���邩������Ȃ��悤�ȁA�܂�U���قǂ̔������������Ă��܂��B �Ō�̌��y�l�d�t�ȑ�S�ԂɂȂ�ƁA������Ȃ�ł�����ȃ��}���e�B�b�N�Ȃ܂܂Ŏ��ʂ̂ł͂܂����Ƃł��v�����̂ł��傤���A2����ŏ��̊y�͂ł́A�ɗ͒������Ȃ������������g���Ă����肵�܂����B�ł��A���̊y�͂ōŌ�ɏo�Ă���c�ɂ��ۂ����w�͂��������Ȃ����̂ł��傤�B CD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

�֑��ł����A�u�Ƒt�ҁv�͉p��ł́u�\���C�X�g�v�ŁA�u�\���X�g�v�Ƃ����̂͊ԈႢ�ł��B ���̑�P�e�̘^�����A����SACD�A�V���[�x���g�́u�I�N�e�b�g�i���d�t�ȁj�v�ł��B�R���g���o�X�����������y�d�t�ɁA�N�����l�b�g�A�t�@�S�b�g�A�z�����������Ƃ����▭�̕Ґ��ł�����A�����̐l�ɂ͖��܂�܂���B�ł�����A���p�[�g�̓t�@���E�N�[�������A�����Ċǃp�[�g�̓R�����Y�����ꂼ�ꃊ�[�_�[�V�b�v������ĉ��y������Ă����̂ł��傤�B ����́A2020�N��12���ɁA�E�B�O���A�E�z�[���ł̂R���Ԃ̃Z�b�V�����ɂ���č���܂����B�������A�R���i�Ђ̐^���Œ��ł�����A�^���ɓ������Ă͂��낢��Ƌ�J�����������Ƃł��傤�ˁB �܂��́A���̃��[�x���ł͕K�����L����Ă���A�G���W�j�A�Ƙ^���@�ނ̃`�F�b�N�ł��B�����ŁA�����Ƃ͔����ɈقȂ�}�C�N���g���Ă��邱�Ƃ�������܂����B���̃��[�x���ł̓��C����DPA�̃}�C�N���g���Ă��邱�Ƃ������̂ł����A�����ł́A���̑O�g��B&K�̃}�C�N���g���Ă���̂ł���B�����āA�G���W�j�A���A�f�C���E���[�E�F���Ƃ������ł����B���̕��́A����܂ł�Hyperion�Ƃ�Signum�Ƃ������C�M���X�̃��[�x���𒆐S�ɑ����̃A���o���Ɋւ���Ă��Ă��܂����A���̃��[�x���ł͂����炭���ꂪ���߂Ă̎d���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɁA�^���t�H�[�}�b�g���A24bit/192kHz�Ƃ����n�C�X�y�b�N�B���̃��[�x���ł͂���܂ł͂قƂ��24bit/96kHz�ł�������A����Ӗ�����I�Ȃ��Ƃł��B ���̉��́A�������ɂ���܂ł�BIS�Ƃ͈ꖡ�ς���Ă����悤�ł��B���ꂼ��̊y��̗����������Ȃ�ۗ����Ă���̂ł��ˁB�����āA�������̂��T���E���h�̉���ݒ�ł��B�����ł́A�Ȃ�ƌ��y�킪�t�����g�A�NJy�킪���A���璮�����Ă���悤�Ȃ̂ł��ˁB������������A�v���[���[�����̓��C���}�C�N���͂�ʼn��t���Ă���̂�������܂���ˁB���̃��[�x���̎����y�͂��܂蒮�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A����Ȑݒ�̂��̂͂��܂�Ȃ������̂ł́B �ł�����A�����ł́A�܂����ꂼ��̃����o�[��������Ȃ��牉�t�ł���̂ł��傤����A�����ł������肨�݂��̋C�z�����������āA�����x�N�g���̕\����ڎw���Ă���悤�Ɋ������܂��B��̓I�ɂ́A�ׂ����_�C�i�~�b�N�X�̕ω��Ȃǂ��A�������肻�낦���Ă���̂ł��ˁB�����āA���̎i�ߓ����A�t�����g���̃t�@���E�N�[�����ƁA���A�E�̃R�����Y�Ƃ����A�Ίp����Ɍ�������������l�ł��B �����A�ŏ��̂����͂��̂悤�Ɋ�������̂ł����A���炭�����Ă���ƁA�����Ɠ��ݍ��\���ł́A���̓�l���K���������������������Ă͂��Ȃ��̂ł́A�Ƃ����C�������ʂ����X�o�Ă���悤�ɂȂ�܂����B���Ƃ��A��S�y�͂̕ϑt�Ȃ̃e�[�}�ł��A�N�[�����͕t�_���������Ȃ茵�i�ȉ����ʼn��t���Ă���̂ł����A�R�����Y�͕t�_�������ق�̏������߂ɂ��đ����ɉ̂�����ł���悤�ł��B���̂����肪�A�Ȃ��Ȃ����ꂼ��̎咣���Ȃ��Ȃ��܂܂œ˂��i��ł���̂ł́A�Ƃ����悤�ȋC�����Ă��܂��܂��B�ق��̃����o�[���������Ă���̂��A���܂����̂т₩�����Ȃ������悤�ȁB�R���g���o�X�Ȃǂ��A�قƂ�ǒ������Ă��܂���ł������B ����ƁA�X�P���c�H���̑�R�y�͂��A�ƂĂ��d�ꂵ���̂ł��ˁB�ȂA�V���[�x���g�ɉߓx�̎咣�����߂Ă���悤�ȋC�����āA���܂�y���߂܂���ł����B�g���I�Ȃǂ��A�����Ƃ������肵�Ă��������A�l�I�ɂ͍D���ł��ˁB SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

�^�����́A�O�̃A���o���Ɠ����A�g�����n�C���ɂ���I���t�E�z�[���Ƃ����q�Ȑ�1240�̑��ړI�z�[���ł��B�����n�̃z�[���ł��ˁi����́u�I���z�̃z�[���j�B�z�[�����̂͂���قlj��̗ǂ��z�[���Ƃ͎v���܂��A���̍L���X�e�[�W�ɏ�����I�[�P�X�g���̐^�ɁA�T���E���h�p�̃}�C�N�E�A���C�𗧂ĂĘ^�����s���Ă��܂�����A�N���A�ȉ���^�邱�Ƃ͂ł���̂ł��傤�B����ȊO�̃T�u�E�}�C�N�́A�ʐ^���������g���Ă͂��Ȃ��悤�ł��ˁB �P�Ȗڂ́A�V�F���E�p�[�����C�[���F�V�F���Ƃ�����Ƃ�80�L�O�̃R���T�[�g���J���ꂽ2017�N�ɁA���̉��ŏ������ꂽ�u���@�C�I�������t�ȑ�2�ԁv�ł��B�I�[�P�X�g���̕Ґ��͌��y�킾���ł��B3�̊y�͂ŏo���Ă��܂����A���ꂼ�ꂪ���̉�Ƃ̍�i�̃^�C�g���ɂ��Ȃ�ō���Ă��܂��B��1�y�͂́u�C�R���i�����j�v�́A�u�b�N���b�g�Ɍ������f�ڂ���Ă��܂��B  ��2�y�͂́u�h���E�L�z�[�e�̌R���v�Ƃ�����i����̈�ۂ������ŁA�\���X�g�ƃI�[�P�X�g�����܂�őΐ킵�Ă���悤�ȏ�ʂ��������Ă��܂��B��3�y�͂ł̑Ώۍ�i�́u�J���ꂽ��v�A�ƂĂ����̒����t���[�Y�����W���Ă����Ƃ������y�ł����A�����ɂ͉��������Ƃ̊����Ƃ����悤�ȏ���Y���Ă���悤�Ɏv���܂��B 2�Ȗڂ́A���̒��ł͍ł������̍�i�ŁA1993�N�ɍ��ꂽ�A�`�F���ƌ��y�I�[�P�X�g���̂��߂́u�`�F�����t��DOPO�v�Ƃ����P��y�͂̋Ȃł��B�udopo�v�Ƃ����̂̓C�^���A��Łu�̂��Ɂv�Ƃ����Ӗ��ł��B����́A�z���R�[�X�g����50�N�u�̂��Ɂv�Ȃ��Ă��A�푈�͏I����Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ������߂č��ꂽ��i�Ȃ̂������ł��B���̃^�C�g���̒ʂ�A�����ł́A�`�F���̃\���ɂ��u�Ɣ��v�i����́A��ʂ��҂�����ƌ��܂��Ă��܂��j���ƂĂ������͂̂���i���������s���Ă���̂��A�悭������܂��B������āA�I�[�P�X�g��������ɍ��g���A���x���ߖ��グ�Ă��܂��B�Ō�́u�Ɣ��v�ł́A�܂�Łu�����L���[���v�̍Ō�Ƀ��H�[�^����������߂��݂̂悤�ȉ��y���������Ă��܂��B 3�Ȗڂ́A�����ʼn��t���Ă���A�C���B���E�����O�X�^�[�h�ƃg�����n�C�������y�c�̂��߂�2019�N�ɍ��ꂽ�u���B�I�����t�ȁv�ł��B����́A�W���P�b�g�ɂ��g���Ă���G�h���@���h�E�����N�̘A��u�����̃_���X�v�̃e�[�}����C���X�p�C�A���ꂽ�A3�̊y�͂ɂ���i�ł��B �����ŏ��߂āA�t���Ґ��̃I�[�P�X�g���̓o��ł��B�t�����g�̌��y��̌��ɂ͖؊NJy��ƃz���������сA���A�ɋ��NJy��ƑŊy�킪�z�u����Ă��܂��B�e�B���p�j�ƃo�X�h���������́A��������ĉE���ł��B�����ŁA����܂ł̌��y�킾���̋֗~�I�ȃT�E���h�����ς����A�J���t���ȃT�E���h�ɕς��܂��B ��1�y�͂ł́A�ŏ��͒x���e���|���������̂�����ɑ����Ȃ�A�Ō�͗E�s�ȃR���[���ŏI���Ƃ����������悳�ł��B��2�y�͓͂r���ł����Ȃ胏���c���o�ꂵ�ċ�������܂����A���ꂪ�u�_���X�v�ƃ����N���Ă���̂ł��傤�B��3�y�͂́A����q���f�~�b�g���̃e�[�}�ŁA���B�I���̃\���X�g�ƁA�I�[�P�X�g���̒��̊NJy��̃\���X�g�������|���t�H�j�b�N�ɗ��ݍ����܂��B����͂ƂĂ��G�L�T�C�e�B���O�A�y��ɂ���Ă͂�����Ɗ�Ȃ��������Ƃ��낪����̂������g�ł��B �Z���^�[�E�A���C�����ł悭�����ꂾ����������ƁA�Ǝv����悤�Ȃ������^���ł��B�����A�t���[�g�E�\�������͂�����Ƃ�����Œ������܂��B SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

�����A�n�[�v�̏ꍇ�́A���͔����K�ł͂Ȃ��S���K�i�σn�����j�ŕ���ł��܂��B�i�`��������t���b�g���t�����́A�y�_���Ŕ����グ����S���グ���肵�܂�����A�u�h�v�ׂ̗̌��́u���v�ƂȂ�̂ŕ�����₷���ł��傤���A�J���l���ł̓s�A�m�̂悤�ɔ���������������܂���i���ɐF���t���Ă���悤�ł����j�A���t�͂��Ȃ荂�x�̃e�N�j�b�N���K�v�Ƃ����̂ł��傤�ˁB �Ƃ������ƂŁA���́u�V�����v�y��̉����Ă݂܂��傤���B�����ł̃��C���̋Ȗڂ́A�E�B���A���E�o�[�h�A�W�����E�_�E�����h�A���C�E�N�[�v�����A�M���[���E�h�E�}�V���[�Ƃ������o���b�N���̍�ȉƂ����̍�i�ł��B ���ꂼ��̋Ȃ́A���ʂ̓`�F���o���ʼn��t����Ă�����̂Ȃ̂ł��傤�B�܂��������Ă����̂́A����Ȍ��Պy��ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��悤�ȉ��̉^�тł����B���������Ȃ��Ƃ������A�`�F���o���̂悤�Ɍ����u�����~���v�̂ł͂Ȃ��A�N�����B�R�[�h�̂悤�Ɂu�@���v�Ƃ������������܂��B �������A���̉��́A�N�����B�R�[�h�̂悤�Ȃ��ׂ����̂ł͂Ȃ��A�����A�͋������̂ł����B�^���ł́A�����ł͂Ȃ��A�s�b�N�A�b�v�ŏE���������A���v�ő������Ă���悤�ɒ������܂����A�{���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B���ɁA�ቹ�̃C���p�N�g���A���̂������ł��ˁB ����ł��āA���t���̂��̂́A�o���b�N�̑������J�Ɉ������A�ƂĂ��@�ׂȂ��̂ł����B�g�����Ȃǂ��A���ʂɌ��Ղׂ̗�e���Ă���悤�Ȍy�₩���A������A���ꂽ�����͂������ƂŎ��������Ă���̂ł�����A���������̂ł��B�܂�A����ȁu��J�v���S���������Ȃ��A�������R�ȉ��y���A��������͒������Ă����̂ł���B ���̒��ɂP�Ȃ����A�������́u�v�T���e���[�v�ʼn��t����Ă������̂�����܂����B����͖��炩�ɃN�����B�l�b�g�̎�������Ă��܂����B�܂�A�N���}�e�B�b�N�E�J���l���̓��_���E�`�F���o���A�ł��傤���B ����ɁA�w���i�E�g�D�����F�Ƃ��������ȉƂ�������Ȃ����t���Ă���̂ł����A�����ł����̊y��̂ƂĂ��Ȃ��\������������邱�ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A�`���[�L���O�Ƃ������A�O���b�T���h�݂����Ȃ��Ƃ܂ł���Ă܂��B �����Ă�����i�B�Ȃ̊ԂŁu�������t�v�Ƃ����̂������Ă���̂ł����A�����ł̃N���W�b�g���u�G���N�g���b�N�E�J���l���v�ƂȂ��Ă���̂ł���B���ꂪ���������ǂ��������̂Ȃ̂��A������T���Ă����̌����������邱�Ƃ͏o���܂���ł����B�����A���̃W���P�b�g�Ƀ��^���b�N�Ȋy�킪�ʂ��Ă���̂ŁA�����������炻��Ȃ̂��ȁA�Ƃ����C�͂��܂��B �����A���ۂɂ���ȁu�������t�v������Ă��铮�悪����̂ł����A�����ł͕��ʂɃN���}�e�B�b�N�E�J���l�������t���āA������}�C�N�ŏE���ăG���N�g���j�N�X�E�G���W�j�A�����܂��܂ȁu�����v���s���āA�d�q���̂悤�Ȃ��̂Ɏd�グ��A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����Ă��܂����B�����Ȃ�ƁA�J���l���͒P�Ȃ�u�f�ށv�ł��ˁB  CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

���́u�ٍe�v�Ƃ����̂́A�ʏ�u�S�ԁv�ƌ���������w�����Ƃ̑���1878/80�N�̑�Q�e�̂ق��ɁA1874�N�̑�P�e�A�����āA��Q�e��1878�N�ɍ��ꂽ���̂́A1880�N�ɉ������ꂽ�Ƃ��Ƀ{�c�ɂȂ�����S�y�́A������1888�N�̑�R�e�ł��B���ׂăx���W���~���E�R�[�X���F�b�g�i�R�[�X�g���F�b�g�j�̍Z���ŏo�ŎЂ������ł����A��R�e������2004�N�̃m���@�[�N�łŁA�c��̂��̂�2019�N�i��Q�e�A��S�y�͂͂Q��ށj��2021�N�i��P�e�j�ɏo�ł��ꂽ�V�u���b�N�i�[�S�W�ł��B�܂�A������ł���P�e�ł͂܂��o�ł���Ă��Ȃ��y�����g���Ă����̂ł��ˁB CD�̂P���ڂ���R���ڂ܂ł͂��ꂼ��̍e���S�Ȏ��܂��Ă��܂��B�����āA�S���ڂ�������Ƃ����T�v���C�Y�ł����B�����ł́A��Q�e�̎��M�e�ƁA������ꂽ���́i�n�[�X�ł�m���@�[�N�Łv�Ƃ̈Ⴂ���A���ۂ̉��Ƃ��Ē������Ă���Ă���̂ł��B�������A���t���Ă���͓̂��������o�[�ł��B�܂�A��Q�e��1880�N�Ɉ�U��������̂ł����A���̌�1881�N�̃E�B�[���ł̏����Ƃ��A1886�N�̃j���[���[�N�����̂��߂ɍׂ����Ƃ���ł̉������s���Ă��āA���ꂪ������ɂ͔��f����Ă���̂ł��ˁB���̉����O�Ɖ�����̎p���A��̓I�ɒ������Ƃ��ł���̂ł��B ���Ƃ��A������ɂ͑�1�y�͂ŗE�s�ȑ�1��肪�I����Čy�₩�ȑ�Q��肪�n�܂�O�ɁA�z�����̃����O�g�[�����Ȃ��Ƃ��ē����Ă���̂ł����A�����O�͂����͉����Ȃ��Q�l�����E�p�E�[�������̂��A�Ƃ������Ƃ�������܂��B ����ɁA�I�[�P�X�g���[�V�����ł��A�����O�ɂ̓e�[�}�����B�I�������ʼn��t����Ă������̂��A������ɂ͖؊ǂɂ���ăe�[�}���⋭����Ă���Ƃ����悤�Ȍ����Љ��Ă��܂��B�����ł͂���ɁA��R�e�ł͂����Ɛi��ŁA���y��̃s�`�J�[�g�܂ʼn�����Ă���Ƃ������Ƃ܂ŏЉ��Ă��܂��B�ŏ��͖�����Ă����e�[�}���A��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B ��R�y�͂̃g���I�̕����̖؊ǂ̃p�[�g������ւ���Ă���Ƃ����̂͗L���Șb�ł����A�����������悤�ɏЉ��Ă��܂��B�����ł́u�����O�v�́A�������u�n�[�X�Łv�Ƃ��Ĉ������Ă���̂ł����A�Ȃ����u�b�N���b�g�ɂ́uunpublished�v�Ƃ���܂����B 1878�N�̑�S�y�͂Ƃ����̂��A������ƒ��������Ƃ͂Ȃ������̂ŁA�`���͑�P�e�Ɠ����ł����A����ȍ~�͕ʕ����Ƃ����̂�������܂����B �������đS�������w���ҁA�I�[�P�X�g���ŁA����ɘ^�������Ɖ��܂ł��������̂łR�̃o�[�W��������ׂĒ����Ă݂�ƁA���ꂼ��̌����ƂĂ�����ɈقȂ��Ċ������܂��B����Ӗ��O�q�I�ŁA���t����l�̓s���Ȃǂ��\���Ȃ��ɁA�v���̂��������߂���P�e�i���ہA���t���ɂ߂č���Ȍ�����������܂��j�A��ÂɃt�H�[���𐮂������ʁA�������^�ʖڂɂȂ��Ă��܂�����Q�e�A�����āA���q����̂��Ƃ܂ōl���āA������₷���`���悤�ɐS�|������R�e�A�݂����Ȋ����ł��傤���B ���C�i�[�m�[�c�������Ă���̂̓R�[�X���F�b�g���g�ŁA���ɑ�R�e�ɑ���v������������Ă���悤�ȋC�����܂��B�ނ̊y�����o�Ă������20�N�߂��o���܂����A����܂łɘ^�����ꂽ���̂�CD�łQ��ށi2005�N���������A2009�N�����@���X�J���j��DVD�iBD�j�łP��ށi2012�N���E�F���U�[�����X�g���j��������܂���ł����B���̂R�Ԗڂ�CD���Ăѐ��ɂȂ��āA���̃o�[�W�������s�����Ă���Ɍ��I�ȉ��t���o�Ă������ɁA���ɂ����̃t���g���F���O���[��N�i�b�p�[�c�u�b�V���Ȃǂ̘^���ɑ���]���́A�ǂ̂悤�ɕς��̂ł��傤���B CD Artwork © Accentus Music |

||||||

���ƂƂ��̂�����ɉ��A���B

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |