|

|

|

|

![]()

ブリーフマン・バッハ。.... 佐久間學

まあ、ベートーヴェンだったらまずは記念に交響曲全集を作ったりするのでしょうね。でも、ベルリオーズの場合は確かに「交響曲」と名付けられた作品は4曲ほど作っていますが、今のところそれらをまとめて「全集」を作った人はいないのではないでしょうか。実際は、ベルリオーズのほぼすべてのオーケストラ作品を録音したコリン・デイヴィスとシャルル・デュトワは、「交響曲」を全曲録音はしていますが、それだけをまとめた全集を作ってはいないはずです。 というのも、ベルリオーズの場合の「交響曲」はそれぞれに個性的で、編成も異なっていますから、それらをまとめるという発想があまり湧いてこないのでしょうね。なんせ、最初に作られたのはあの「幻想交響曲」ですから、スタート時からそれまでの交響曲とはかけ離れた、規格はずれのぶっ飛んだものでした。次の交響曲が今回の「イタリアのハロルド」となるのですが、これにはヴィオラのソロが加わるので、形としては「協奏曲」ですしね。さらに3番目の交響曲では「劇的交響曲」というタイトルで、最初と最後の楽章はソリストと合唱が加わった大規模な「オラトリオ」になってしまいます。そして、最後の交響曲は「葬送と勝利の大交響曲」という、知る人ぞ知るレアな曲、基本的にブラスバンドによって屋外で演奏される作品です。オプションで弦楽器を加えることもありますが、やはり普通のオーケストラが演奏するには敷居が高いでしょうね。つまり、こんなヘンな曲が混ざっているので、なかなか「全集」は作れないのですよ。 とりあえず、「幻想」にははるかに及ばないまでも、この「ハロルド」もオーケストラの通常のレパートリーには入っています。その4つある楽章の中で、第3楽章の「アブルッチの山人が、その愛人によせるセレナード」だけは、かつてNHK-FMで放送されていた「トスカニーニ・アワー」という番組で一時期テーマ曲として使われていましたから、曲名が分からなくてもこのメロディが記憶に残っている人はたくさんいるのではないでしょうか。これを聴くと、そのときのMC村田武雄さんの声まで思い出してしまうのでは。 今回のロトとレ・シエクルによる新録音では、当然ピリオド楽器が使われています。その弦楽器が、ノンビブラートで第1楽章の序奏を演奏し始めたときには、なにか今まで聴いたことのないようなおどろおどろしい情感が伝わってきました。しばらくしてツィンマーマンのヴィオラ・ソロが入ってくると、それも極力ビブラートを抑えたストイックな響きが、なんとも印象的に感じられます。それが、「quasi niente(音がないかのように)」という、「幻想交響曲」にも登場するとんでもない指示の部分では、本当に無音一歩手前といったとても緊張感のあふれる演奏を聴かせてくれます。 第2楽章の「夕べの祈祷を歌う巡礼の行列」では、「Canto religioso(宗教的な歌)」という部分でソリストはスル・ポンティチェロ(駒のそばで弾く奏法)でアルペジオを弾き続けるのですが、それがあまりにピュアな音色だったので、最初はオンド・マルトノのような電子楽器でも使っているのかと思ってしまったほどです。そもそも、そのバックに流れる木管楽器の透き通ったハーモニーが、まるで電子音のように聴こえていましたからね。 そんな感じで、もうびっくりするような音色のオンパレードの中、とてもきびきびとした物語が進んでいくのでした。 CD Artwork © harumonia mundi musique s.a.s. |

||||||

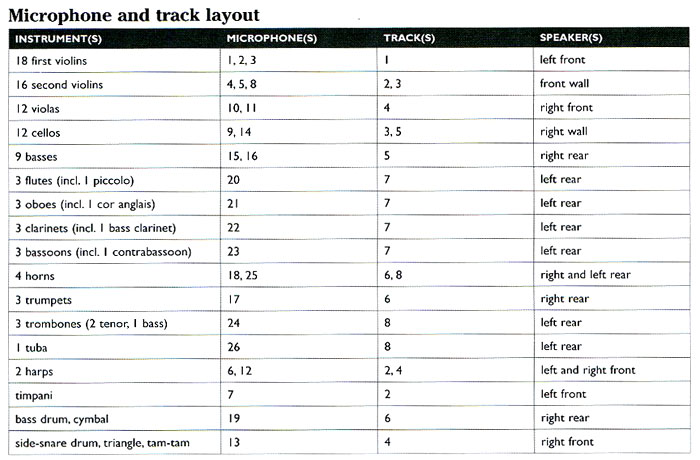

とは言っても、今回オリジナルの4チャンネル・マスターをそのままマルチチャンネルSACDにトランスファーしたのは、それを録音したSONY(当時はCOLUMBIA)ではなく、「DUTTON(ダットン)」という、イギリスのヒストリカル専門のレーベルだったんです。 まあ、すでに録音されてから半世紀近く経った音源ですから、これももはや「ヒストリカル」という範疇に入ってしまうのですね。このレーベルは、メインはジャズやポップスのようですが、クラシックも扱っていて、最近は1970年代の「4チャンネル」の音源を、集中的にサラウンドSACDで復刻してくれていますから、ここのサイトはほとんど「宝の山」といった感じでした。それも、SONYのカタログが多数取り上げられていますので、全部欲しくなってしまうほどです。本家のSONYはSACDそのものもほとんど見放していましたが、こんなところに「救う神」がいたなんて。 このSACDは、ライナーノーツにも、オリジナルのSQのLPに掲載されていた、プロデューサーのトーマス・Z・シェパードのライナーそのものが転載されていました。そこには、こんなテーブルもありました。  そこで、指揮者の周りに楽器を配置して、その指揮者の場所で聴いているような音場設定の「オケコン」を初めて聴くことになりました。これはもう、マルチマイクならではのくっきりした音場が、まさに先ほどのテーブル通りの位置に広がっていました。そして、非常に大切なことですが、それは決してスピーカーから割り当てられた楽器が聴こえてくるということではなく、まさにスタジオの中の響きに包まれて、実物大の存在感をもって聴こえてきたのです。例えば、第5楽章の冒頭でホルンパートのソロがリアから聴こえてきますが、その休符の間にフロントからはきちんと残響が聴こえてくるのですよ。 そんな感じで、管楽器の場合は全ての奏者がどこで吹いているかわかるほどのリアリティがありますから、この頃のフルートの首席奏者、ジュリアス・ベイカーがすぐ後ろの手の届く場所に座って演奏しているようで、なんだか不思議な気持ちになれます。 ただ、管楽器と弦楽器は普段演奏しているのとは全然違う、とても離れた場所にいることになるので、それがもろにアンサンブルの乱れとなって表れている場所がかなりありました。弦と管との掛け合いなどが、もう見事にずれまくっていたりしているのですね。これも、別の意味でのリアリティが感じられて、面白いですね。 カップリングは、2002年のSACDと同じ1971年にホールで録音された「マンダリン」でした。こちらも、今回のSACDでは微妙にミックスが変わっていて、より会場の残響成分が増えているようでした。特に、最後のシーンに登場する合唱が、2002年盤ではリアともフロントとも思えるようなあいまいな音場だったのですが、今回ははっきりリアから聴こえてきます。 ただ、マスターテープの劣化までもはっきりわかってしまうのが、皮肉なところです。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

舞台はウィーンで、シュトラウスお得意のウィンナ・ワルツも数々登場します。もうそれだけで心が弾むことでしょう。とは言っても、別にこの作品はウィーンに縛り付けられたローカルなものでは決してなくて、もっとグローバルな、ほかの国でも十分に通用する魅力を持っていますから、「本場」以外でも普通に上演されて、それぞれの土地柄が反映されるような演出が取り入れられていることもありますね。オペレッタですから、「歌」以外にも「セリフ」が入っていますから、それはもちろんその国の言葉に変えられるでしょうし、場合によってはオリジナルのセリフに変えてしまうことだって頻繁に行われているはずです。 今回の、ローレンス・フォスターがNDR(北ドイツ放送)のハノーファーのスタジオで行ったライブ録音でも、そのあたりの「工夫」には着目です。 まずは、超有名な序曲。オーケストラはNDRに属する北ドイツ放送フィル、同じNDRでもハンブルクのアルプ・フィルではなく、ハノーファーの方のセカンド・オーケストラです。このレーベルには首席指揮者のアンドルー・マンゼとともにメンデルスゾーンの交響曲などを録音していますが、それ以外にももっと「軽い」レパートリーを日常的に演奏している団体です。ですから、この序曲もいかにも手慣れた感じ、冒頭からウキウキするようなノリで期待を持たせてくれます。中間部のしっとりとした部分でも、臭すぎるほどの「泣き」をいれて、情感たっぷりに迫ります。 ブックレットには、対訳はついていますが、演奏中の写真などは載っていません。スタジオ自体は普通にステージのある中ホール、といった感じですから、オーケストラの前で歌手たちは歌ったりしゃべったりしていたのでしょう。時折お客さんの笑い声なども入りますから、確かにライブ録音であることは分かります。ただ、サラウンドで聴いてもそのお客さんの声はフロントのあたりでしか聴こえませんから、そういう音場設定なのでしょう。ところが、不思議なことに、ステージで歌っているはずの声が、キャストによってとても遠くから聴こえてくるのですよ。例えばロザリンデとかアデーレの声は、最初から最後までまるでステージの裏側で歌っているようなオフマイクのままでした。他の人はそれなりにオンで聴こえてくるので、もしかしたらコンタクト・マイクが不調だったのかもしれませんね。 そのロザリンデの声でいきなり「Oh, my God! Is that Alfred?」などという「英語」が聴こえてきたのにはびっくりしました。そのあとは普通にドイツ語のセリフになるのですが、時折こんな英語がほかの人でも入っているのですね。このセリフは、ここでアイゼンシュタインを歌っているニコライ・シュルコフが手を入れたもののようですが、英語を入れたのには何か訳があったのでしょうか(会場にトランプがいたとか)。 セリフだけではなく、演出そのものにもものすごいサプライズがありました。普通は第3幕にしか登場しないフロッシュが、なんと第2幕のパーティ会場にいきなり出てくるのですよ。なんでも、この牢番は歌手を目指しているのだそうで、このパーティの主催者であるオルロフスキーに自分の歌を聴いてもらいたいと手紙を出したら許しが出たので、ここに歌いに来た、というのですね。そして、ムソルグスキーの「蚤の歌」なんかを歌いだすのですよ。彼は第3幕でもオスミン(後宮)のアリアを歌っていますよ。牢番にしては高給なので、レッスンを受けられたのでしょうか。 実はこのフロッシュ役はクルト・リドル、フンディンク(ワルキューレ)やオックス男爵(ばらの騎士)などでは定評のあるバス歌手ですよね。 SACD Artwork © PENTATONE Music B.V. |

||||||

マズアのベートーヴェンと言えば、個人的には「ペータース版による初めて全曲録音」というイメージがあります。かつては世界中のオーケストラが間違いだらけの旧全集版(ブライトコプフ&ヘルテル)を何の疑いもなく使っていました。そんなことではいけないということで、当時は東ドイツの国有会社だったライプツィヒの楽譜出版社ペータースでは、1977年のベートーヴェン没後150年にあわせてペーター・ギュルケとペーター・ハウシルトの校訂による、世界で初めてのまっとうなクリティカル・エディションを刊行したのです。それは、「西側」に対して「東側」の威信を誇示するかのような、まさに「国家事業」と言えるほどのものだったのです。ですから、後にその楽譜を使った全曲録音が、東ドイツのオーケストラ、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団とマズアによってまずは行われました。録音はもちろん東ドイツの国営企業DEUTSCHE SCHALLPLATTENのスタッフが担当し、PHILIPSレーベルによって全世界で販売されることになります。  そこで、CDの方を聴いてみると、確かにこちらの方が弦楽器などはクリアに聴こえますし、何よりもティンパニの存在感がとても大きくなっていました。ということは、4チャンネルを2チャンネルにするときに、楽器のバランスが変わってしまっていたのでしょうか。ただ、コントラバスの低域が、CDの方が明らかに伸びているのが不思議です。もしやと思って、リアスピーカーの位相を変えてみたのですが、それでも低音は変わりません。 それで、よくよくSACDとCDを比べてみたら、録音時期が全然違っていました。ソリストも別な人です。マズアは、同じオーケストラで2回ベートーヴェンのツィクルスを完成させていたんですね。うっかりしていました。このSACDは1974年の録音だったのですよ。まだペータース版は出来ていません。CDは1990年と1991年、もうこのころは「4チャンネル」なんかはなくなっていましたね。なんといううっかりミス。 まあ、仕方がありません。全盛期のシュライアーやアダムの歌を楽しむことにしましょうか。それは、今聴くととても個性的なことが分かります。オーケストラもなんだかあちこちでのどかな音を奏でていましたね。 それが、第4楽章のマーチの直前、「vor Gott!」のフェルマータで、オーケストラ全員がディミヌエンドをかけているのには、驚きました。最後には、合唱だけがア・カペラで残っているのですよね。これは、まさしくペータース版の先取りではありませんか。このころ使われていたはずの出版譜ではティンパニのパートだけがディミヌエンドでしたから、これは指揮者の裁量なのでしょう。 もしかしたら、「9番」の校訂を担当したハウシルトは、このマズアの演奏を聴いて、資料によってまちまちなこの部分に、オーケストラ全体のディミヌエンドを入れたのかもしれませんね(現在ではこのペータース版は東西ドイツ統合により絶版になっていますが、ハウシルトの校訂はそのままブライトコプフ&ヘルテルの新全集で再現されています)。 SACD Artwork © PentaTone Music b.v. |

||||||

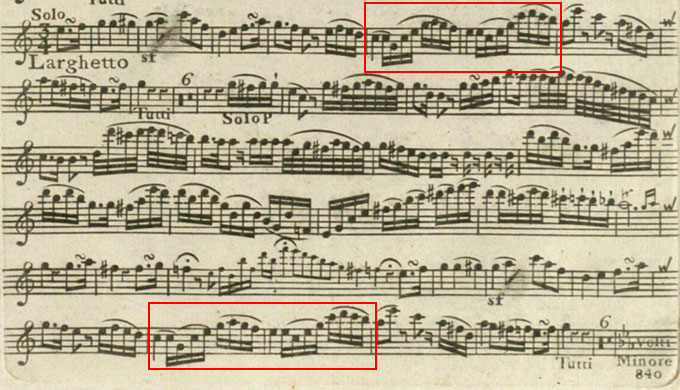

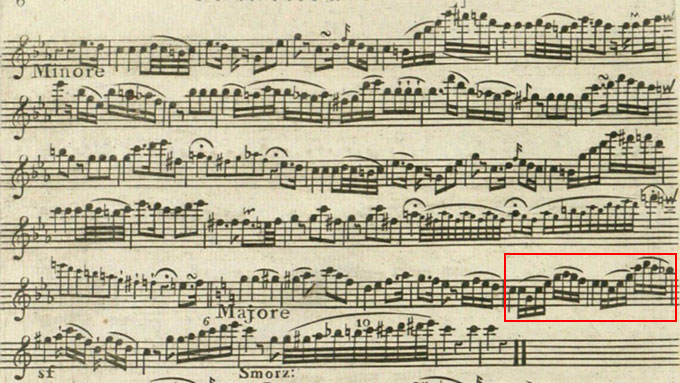

ミュラーは14歳ですでにフルート奏者としてコンサート・ツアーを行うまでになっていました。1788年4月には、すでに移り住んでいたマクデブルクで、その地の聖ウルリヒス教会のオルガニストの娘でピアニストのエリザベス・カタリーナ・ロベルトと結婚します。翌年の6月には義父が亡くなったので、後継者としてその教会のオルガニストに就任します。 やがて、彼の作品は出版されるようにもなりますが、それを目にしたベルリンの作曲家、音楽評論家のヨハン・フリードリヒ・ライヒャルトは、自分の雑誌でこれをほめちぎります。それがきっかけで、ミュラーは1793年にベルリンでコンサートを行い、大成功をおさめます。 その後、ライヒャルトの口添えもあってミュラーは1794年にライプツィヒのニコライ教会のオルガニストに就任、妻のエリザベス・カタリーナはピアニストとして活躍(ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番と第4番のライプツィヒ初演を行う)、彼もゲヴァントハウス管弦楽団の首席フルート奏者となりました。そのころには、こんな仕事もしていたようですね。 さらに、1801年には、J.S.バッハの4代後のトマス教会カントルにも就任、1810年にはヴァイマールの宮廷楽長と、市の音楽監督となり、1817年にその地で没します。 そんな、順風満帆な人生、作品もきちんと作品番号がつけられて出版されたものだけでも41曲あります。しかし、彼の死後は急速にその人気は衰え、現在では彼の作品はほぼ完璧に忘れ去られています。 その中でフルート協奏曲は全部で11曲、さらに、「ポロネーズ(op.23)」と「ファンタジー(op.40)」というフルートとオーケストラとの作品が2曲出版されています。それは彼の作曲家としての生涯の全ての時期に渡って作られていました。 ここでは、「第1番(op.6)」(1794年)、「第3番(op.10)」(1796年)、「第10番(op.30)」(1809年)の3曲が演奏されています。それぞれが、まるでモーツァルトを思わせるような、3つの楽章からなるとてもキュートな作品です。第1楽章はスケールを基本にしたシンプルなテーマを、細かいスケールとアルペジオで飾り立てるという華やかさにあふれたもの、第2楽章は、優雅なメロディが朗々と歌われる中、細かい装飾も加わります。そして最後の楽章は3拍子の伸び伸びとしたキャッチーな主題を使ったロンドです。 後半の2つの楽章では、例外なく真ん中が短調になっているように、モーツァルトとは一味違うところもあり、確かにミュラーとしての個性は感じることができます。10番の第2楽章ではイギリス国歌が使われています。1番と3番ではカデンツァは書かれてはいませんが、10番ではちゃんと楽譜に書いてあるのだそうです。それは、とても技巧的なうえに新鮮なアイディアに満ちたものでした。 このCDのソリストのルーラントは、低音から高音まで、全くムラのないパワフルな音で演奏していました。それはまさに完璧にコントロールされた音なのですが、ちょっとこの作曲家の音楽に対しては力がありすぎるような気がします。 1番と3番は、出版譜をIMSLPで見ることができます。1番の第2楽章を聴きながらそれを見ていたら、同じフレーズでタイがあったりなかったりした部分がありました。   CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

それは多くの指揮者によって取り上げられることになり、2012年には、このダイクストラとバイエルン放送合唱団の演奏が録音されて、CDになりました。その時には、ケンメによって最新の研究成果が織り込まれたとされる新しい「2012年版」が使われていました。 そして今回2018年に、2016年からダイクストラの後任としてこの合唱団の芸術監督に就任したハワード・アーマンの指揮で録音されたのが、このCDです。ここには、「2018年の修復稿」というクレジットがありました。 実は、その「2018年版」は、出版社のサイトで現物を見ることが出来ます。この修復稿は、基本的にモーツァルト自身が作っていたものの欠損部分を追加したという新全集版と同じポリシーによって作られたようです。それを、「2012年版」を使って演奏されたとされる先ほどのダイクストラ盤と比べてみると、全然違うのですよ。具体的には、「Sanctus」で、「2018年版」の楽譜では合唱は8小節目から入っているのに、ダイクストラのCDでは7小節目から入っています。さらに、「Credo」では、全集版のエーダーの補筆にはないトランペットとティンパニが頭から入っているのは楽譜と同じなのですが、そのリズムがCDでは全く異なっていて、同じような編成をとっているレヴィン版やベルニウス/ヴォルフ版と同じリズム(弦楽器のリズム)になっています。ですから、同じ「ケンメ版」とは言っても「2012年版」と、現実に出版されているので、決定稿と思われる「2018年版」とは、かなり異なったものなのでしょう。もちろん、その「2012年版」にしても、最初の「2006年版」とは異なっていたのでしょうね。なんか、そんなに頻繁に改訂を行っていいものなのか、と、不安になってしまいます。 しかも、今回のアーマンの録音ではその楽譜とも全く違う演奏が行われているのですよ。「Sanctus」では確かに楽譜通りですが、「Credo」では、合唱が入るまではトランペットとティンパニは入らず、合唱が始まってからそれらが入るという形になっています。しかも、そのリズムは先ほどのダイクストラ盤と同じリズムなのです。 これについては、やはりこちらのCDでもライナーノーツを執筆しているケンメは、「作曲家でもあるアーマンのアイディアを取り入れた」と言っていますね。いやいや、ここまで出版楽譜と違うことをやっているのでは、もはや「ケンメ版」とは言えず、「ケンメ/アーマン版」になってしまうのではないでしょうか。しょっちゅう改変は行うわ、演奏者の意見にそのまま従うわ、このケンメという人に学者としてのプライドはないのでしょうか。  ちなみに、ケンメは2009年に「レクイエム」の修復稿も完成させているようで、まだ出版はされてはいませんがこちらで音だけは聴くことができます。既存の修復版のいいとこ取りという感じで、「Hosanna」がレヴィン版並みに拡大されているほかは、ジュスマイヤー版と同じ尺です。でも、これが決定稿だとは言い切れないのが悲しいところです。 ダイクストラとの録音ではモダン楽器のオケでしたが、今回はピリオド・オケ、きっちりと引き締まったいい演奏です。そこに、ソプラノのランツハーマーとメゾのフォンドゥンクが華を添えています。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

そんなカプースチンは、こんなフルートがらみの曲も作っていました。 このアルバムは、近年カプースチンとのコラボレーションの機会が多いアメリカのフルーティスト、イマニュエル・デイヴィスが中心になって制作されました。ここで演奏されている唯一の「フルート・ソナタ」(2004年)は、デイヴィスの委嘱によって作られています。さらに、これが世界初演となる「小さなデュオ」は、このアルバムのために作られた「新曲」です。実は、カプースチンの作品でフルートが加わっている曲は、このアルバムに含まれているものが全てなのだそうです。ですから「Complete」なのですね。 デイヴィスという人は、フルーティストとしてはとても幅広い分野で活躍しています。ジュリアード音楽院でジュリアス・ベイカーに師事しているのですが、さらにオランダでバロック・フルートをウィルベルト・ハーツェルツェットの元で学び、アーリー・ミュージックの分野でのキャリアも重ねています。バルトルト・クイケンとも、たびたび共演しているそうです。 それとは全くかけ離れたジャンルになりますが、ブロードウェイのピットで「屋根の上のヴァイオリン弾き」や「ショウ・ボート」などのミュージカルの伴奏を務めていたこともあるのだそうです。 そんなデイヴィスの演奏で、まずは先ほどのフルートとピアノのための「フルート・ソナタ」を聴いてみます。そんな経歴の割には、いともまっとうなスタイルで吹いているのが意外でした。ですから、この曲もひたすら難しい楽譜の音符と格闘している、という印象が強く伝わってきます。それはそれで、技術的な破綻は全くないものの、「ジャズ」というにはあまりにもストイック過ぎて、正直退屈な感じが先に立ってしまいます。もしかしたら、このあたりがこの作曲家の限界なのか、とも思ってしまいますね。なにか、「ジャズ」でもなければ「クラシック」でもないという、中途半端さがとても気になります。 それが、次に演奏されている1998年の作品「ディヴェルティメント」という2本のフルートとチェロとピアノのための曲になると、俄然様子が変わってきました。これは、なによりもたくさんのプレーヤーたちがとても楽しんで掛け合いを行っているのがとてもよく伝わって来るのですよ。3つある楽章の真ん中などは「フーガ」というクラシカルな形を取っていますが、ここではそんな堅苦しさなどは全くありません(風雅ではありません)。 そして、もちろんこれが初録音なる、フルートとチェロのための「小さなデュオ」(2014年)になると、また「ソナタ」のような重々しさが襲ってきます。どうも、彼の最近の作品は、そのような傾向が強いのかもしれません。 確かに、最後に演奏されている「トリオ」(1998年)では、フルート、チェロ、ピアノの3人のセッションの喜びが、とてもハッピーに伝わってきます。真ん中の楽章では、とてもジャジーな「けだるさ」が感じられますし、最後の楽章ではまるでハンガリー民謡のようなテーマも現れて、とても盛り上がります。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe)Ltd |

||||||

しかし、この曲が作られたのは1886年ですから、当時は当然「ピリオド楽器」を使って演奏されていたはずです。そこに注目して、その時代の響きでこの作品を演奏しようとしていたのが、こちらのロトとレ・シエクルのアルバムでした。この試みはそれまではサウンド的な華やかさだけが強調されてきたこの曲に、もっと渋い翳りがあったことを知らしめてくれたのです。 今回は、スイスの「バロック・オーケストラ」がこの曲に挑戦していました。楽器についての情報は何もないので正確なことはわかりませんが、「バロック」とは言っても、当然ここではサン・サーンスの時代の「ロマン派」の楽器が使われているのでしょうね。演奏している写真を見る限りでは、弦楽器の人数が「バロック」サイズで、かなり少なめのようですが。 ただ、ここではそんなことよりも、全く別のコンセプトが取り入れられていることに注目です。この交響曲ではオルガンが大活躍しているのですが、それを一歩進めてそのオルガンを「ソロ楽器」として扱うために、新たな編曲がなされているのです。言ってみれば「オルガン協奏曲」として演奏するための再構築が行われていたのでした。 そんな編曲を行ったのはギー・ボヴェというオルガニストでもあるスイスの作曲家です。そして、その編曲プランについては、「もしサン・サーンスがオルガン協奏曲を作っていたとしたら、これとは全然似ていないものになっていただろう」と開き直っています。ですから、これはそもそも「オリジナルの響きを再現する」といったようなロトのレトロなやり方とは全く異なる発想からの仕事だったのでしょう。 曲が始まると、それはどうも「協奏曲」とも違うような感じがしてきました。まず、そのオルガンの役割は、オーケストラの金管楽器を代わりに演奏していることだったのですよ。時には木管楽器のパートもオルガンに置き換えられているようでした。それは、それこそあのデュリュフレの「レクイエム」の室内オーケストラバージョンのように、少ない弦楽器でもバランスよく聴こえるような編曲のように思われてきます。 ですから、しばらくは金管はホルンしか聴こえてこない、なんとも不思議なサウンドが続きます。ところが、しばらくすると、トロンボーンやトランペットもちゃんとその楽器の奏者が演奏している場面もあるので、全面的に置き換えたわけでもないことが分かります。そんな編曲のせいなのでしょうか、時折耳慣れないフレーズが顔を出すことがあります。第1楽章の前半でそのトロンボーンが吹くフレーズがまぎれもない「Dies irae」であることにも気づかされます。 確かに「協奏曲」らしく、オルガンのソロの部分も用意されていました。でも、それは単にオーケストラのトゥッティをオルガン・ソロの形にしただけのものですし、そこで音楽が停滞する分、なんとも間抜けな印象になっているのですから何の意味も感じられません。 この曲にはピアノのパートもあって、それはとても印象的な部分なのですが、第2楽章前半のトリオで最初にそれが2手で出てくる時にはオルガンに置き換わっていました。さらに、後半が始まった直後で弦楽器のバックできらびやかに聴こえてくる4手の部分では、なんとハープが使われているではありませんか。ここは、いかにもサン・サーンスならではのおしゃれなオーケストレーションなのに、こんなありきたりの編曲ではぶち壊しです。 全体の演奏も、オルガンの機能に合わせたのか、なんともかったるいテンポですし、オルガンとのアンサンブルもぐじゃぐじゃ、とことん魅力が感じられないものでした。 SACD Artwork © AEOLUS |

||||||

「120周年」ですから、このレコード会社が作られたのは1898年だったということになります。それをもって「世界最古のクラシックレーベル」と言っているようですが、それはどうなのでしょう。 この会社の前身は、その前の年、1897年にエミール・ベルリナーの平板レコードの特許を元にイギリスに作られた「グラモフォン・カンパニー(英グラモフォン)」が、ドイツのハノーファーに1898年7月に作った工場でした。それが、その年の12月6日に、「Deutsche Grammophon Gesellschaft(DGG)」という名前の独立した会社になります。しかし、ここは翌年には英グラモフォンに買収されてその子会社となってしまうのです。英グラモフォンは、後にやはりイギリスに1897年に出来た「コロムビア・フォノグラフ・カンパニー・ジェネラル(英コロムビア)」と合併してEMIとなりますから、このEMIの方が「最古」、いや、もっと言えばベルリナーのアメリカの会社もその後RCAになるのですから、さらに「最古」という気がするのですがね。今でも「レーベル」としては、RCAもEMI(ポップスのみ)も健在ですから。 つまり、そもそも「DGG」は、最初のころは「EMI」の一部だったのですよ。ロゴマークも、そのころは「レコーディング・エンジェル」、そして「ニッパー」ですからね。ただ、第一次世界大戦によって、その関係は断ち切られ、英コロムビアは大戦後の1925年には「エレクトローラGmbH」という別の会社をドイツに作ります。この時点でDGGは独自の道を歩み始めるのです。ですから、このあたりが、DGの本当のスタート地点ではないかと思うのですがね。その後1941年にDGGはシーメンスの傘下に入り、再スタートを切ります。そして、1948年になって、DGG(クラシック)、POLYDOR(ポピュラー)、ARCHIV(古楽)という3本柱の体制となるのです。 ということで、実質的にはまだ100年も経っていないレーベルが行ったこのコンサートは、紫禁城の前の広場に集まった何千人というお客さんの前で開催されました。ですから、至近距離で見られない聴衆のための巨大モニターはステージの左右に設けられましたし、もちろん音響もPAを大々的に使っていて、ほとんど生音は聞こえなかったことでしょう。 それを録音すると、腕の良いエンジニアだと普通のホールで録音されたような自然な音に仕上がるのでしょうが、ここではそのPAの音が、派手にエコーとして聴こえてくるという、とんでもない音に仕上がっていました。まあ「臨場感」はあるのでしょうが、やはりCDではこんな音は聴きたくはありません。 ロン・ユーの指揮ぶりはとても颯爽としていて、1曲目の「O Fortuna」では、イントロのフェルマータをほとんど伸ばさずに「semper crescis」に飛び込みます。そこに打ち込まれるバスドラムの東洋的な乾いた響きとも相まって、なにか「中国的」な色彩豊かな音楽が広がります。ですから、この曲の中に登場する5音階のテーマが、ことごとく中国のイディオムの様に聴こえてくるから、不思議です。 そのようなコンテクストの中では、ソプラノとテノールのあまりに堂々とした歌い方には、かなりの違和感が伴います。特にテノールの人はあまりにもマジメ、ここはいっそ、京劇あたりの素っ頓狂な声を出す人に歌わせれば、もっと盛り上がったのではないでしょうか。 いや、なんといっても盛り上がったのはアンコールの「茉莉花」でしょう。この、「トゥーランドット」で頻繁に登場する「♪山のお寺の@山田耕筰」というメロディで、聴衆が喜ばないはずがありませんから。 そういえば、ちょうど20年前には、この同じ場所でそのプッチーニのオペラが上演されたのでした。 CD Artwork © Deutsche Grammopon GmbH |

||||||

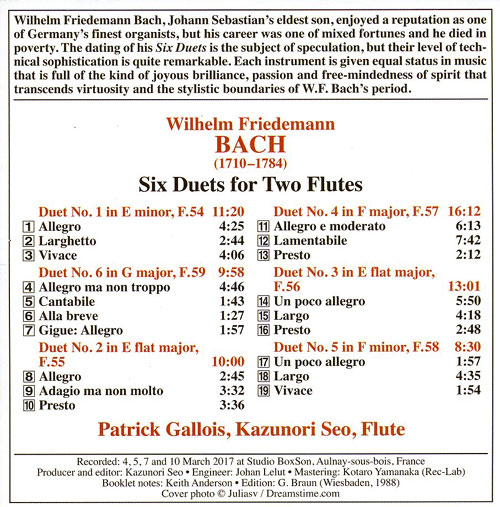

それによると、このCDで演奏されている「2本のフルートのための6つのデュエット」には、「F54」から「F59」までの6つの番号が与えられています。したがって、これまではそのファルク番号の順に「1番」から「6番」までの番号が付けられていました。したがって、昔のレコードやCDではそのようなナンバリングになっていましたし、2017年に録音された今回の最新のCDですらそうなっています。 しかし、このファルクの番号は作曲年代順にはなっていないふぁるくさい(古臭い)ものですから、最近では時系列に沿った別の番号が付けられた楽譜も出版されています。たとえばCARUSではバッハ一族のすべての作曲家の作品全集を刊行するという壮大なプロジェクトを展開中ですが、フリーデマンの場合はプロジェクトの名前「BR(Bach-Repertorium」の中のW.F.バッハの作品目録ということで、それぞれの作品には新たに「BR-WFB」という略号が頭に付いた番号が付けられています。それとファルク番号を対照させてみると、

先ほどの「新しい」リストを見ると、それぞれの曲のタイトルが2曲ごとにも微妙に違いますね。これは、作られた時期がかなり離れているということの名残なのでしょう。W.F.バッハが生まれたのは1710年ですが、このCDのライナーノーツによると「1番」と「2番」が作られたのはかなり早い時期、1729年ごろ、「3番」と「4番」は1741年以前、そして「5番」と「6番」は晩年のベルリン時代(1774年以降)だということです。ですから、それぞれの時期での作曲技法の差異も認められるはずです。確かに、最初のころは2つの声部が完全に独立したポリフォニーで書かれていますが、後の作品では古典、あるいはロマン派にも通じるような、主旋律と伴奏みたいなパターンが見つかりますね。 ガロワと瀬尾さんという師弟によるデュエットは、全ての曲で1番フルートがガロワ(左)、2番フルートが瀬尾さん(右)というパート分けのようでした。おそらく、楽器は同じエイベルの木管でしょう。それを使って、完全なノン・ビブラートで演奏しているのが、この時代の音楽に対するリスペクトのようです。もちろん、装飾なども特に繰り返しの後などはてんこ盛りなので、ひと時も聴き逃せません。この二人のことですから、アゴーギグもものすごく、時には他のパートとずれてしまうこともあるのですが、それも「芸」のうちだと感じさせられるのは、やはりすごいものです。そこからは、バロックの様式をはるかに超えた感情のほとばしりすら感じられた瞬間が何度あったことでしょう。 「6番」の第2楽章の本当に美しいメロディで、ガロワがついビブラートをかけていたことに気づいた時には、なにか愛おしさのようなものまで感じられてしまいました。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |