|

|

|

|

![]()

ビールと酢。.... 佐久間學

そんな環境の変化にもかかわらず、このクリードとSWRヴォーカルアンサンブルの国別対抗アルバムは好調にリリースを重ねています。その最新盤はポーランドです。とは言ってもショパンの合唱曲が紹介されているわけではなく(そんなのあったっけ?)登場する作曲家はシマノフスキ、ルトスワフスキ、ハウベンシュトック=ラマティ、ペンデレツキ、グレツキという、「現代」作曲家たちです。ハウベンシュトック=ラマティなんて名前、久しぶりに聞きました。 今、作曲家の名前を挙げた時には、おそらく有名な順番に従って並べたであろうタイトルには逆らって、あえて生年順にしました。ペンデレツキだけはまだご存命ですが、他の方は全てお亡くなりになっていますから「現代(modern)」作曲家ではあっても、もはや「同時代(contemporary)」作曲家ではないというところがミソ、ちょっと前の音楽を歴史的な視点で俯瞰する、といったスタンスのアルバムなのでしょう。 そういう意味で、シマノフスキあたりはまさにポーランドの「現代」音楽の始祖、的な存在になってきます。ここで演奏されているのは「6つのクルピエ地方の歌」。クルピエというのはポーランドの北東部に位置する独自の文化を持った地域ですが、そこに伝わる歌が書物として残っています。その歌詞の中から、結婚式の一連の流れを歌ったものを抜き出し、オリジナルのメロディを付けて出来上がったのがこの作品です。その音楽は、あくまで民族的な素材に忠実なものとなっていて、奇しくも同じ年(1882年)に生まれたハンガリーのコダーイとの類似点を見出すことは容易です。 これが、1933年生まれのグレツキになると、同じクルピエの歌を素材としていても、その音楽はガラリと様相を変えることになります。1999年に作られた彼の「5つのクルピエ地方の歌」では、題材も愛の歌(別れの歌も含む)から取られ、音楽はあくまで流れるようなこの頃のグレツキの作風に沿ったものになっています。メロディは洗練され、同じパターンが幾度となく波のように押し寄せる、という、いわば「ヒーリング」的な音楽ですね。 ペンデレツキの場合も、この中の「ケルブ賛歌」(1987年)や「Veni, creator spiritus」(1989年)を作ったころには、どっぷりとこの「ヒーリング」の作風に浸かっていました。「ケルブ」はロシア正教の聖歌、「Veni」では、かつての「Stabat mater」(1962)の厳しいイディオムが、なんとも軟弱に引用されています。 この作曲家がこのような「変節」を完了したのは1973年のことですが、彼の先輩のハウベンシュトック=ラマティの場合は、1970年に「Madrigal」を作った時点では、若き日のペンデレツキをもたじろがせるほどの尖がった音楽をやっていました。この、メロディもハーモニーもない、今聴くととても新鮮に感じられる曲の前後に、ペンデレツキの甘ったるい2つの作品が演奏されているというのは、ある意味快挙です。 最後に演奏されているのは、ルトスワフスキが1951年にポーランド軍からの委嘱によって作った「兵士のテーマによる民謡集」からの抜粋です。元々は男声合唱のための曲でしたが、それを1968年生まれの、まぎれもない「現代」作曲家、パヴェウ・ウカシェフスキが混声合唱用に編曲したバージョンで歌われています。 SWVヴォーカルアンサンブルの、それぞれの曲に応じた適応性には驚くべきものがあります。それだからこそ、同じ「ポーランド」とは言ってもさまざまな作曲家が登場していたことが如実に分かるのでしょう。というか、グレツキとハウベンシュトック=ラマティを、同時にこれだけの共感をもって歌えるなんて、すごすぎます。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

彼女自身の言葉によると「他に選択肢がなかったから」作曲家になったディネスクは、ブカレスト音楽院でミリアム・マルベの教えを受けます。国内の作曲コンクールで「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」が1位を取ったことから、彼女はマルベから他のヨーロッパでのコンクールへの参加を勧められ、マンハイムでのコンクールにも入賞します。そして、授賞式のために訪れたドイツにそのまま留まることになってしまいました。1996年からは、オルデンブルクの大学で作曲科の教授を務めています。 彼女の音楽のベースは、故国ルーマニアの民族音楽なのですが、作品の中にはそれをあからさまに出すことはなく、もっと精神的な次元での作業によって音楽を作っているようです。今回はフルートをメインにしたアルバムですが、その中で演奏されているごく最近の作品では、そんな姿勢が極限までに追及されて、とても密度の高いものに仕上がっているという印象を受けます。 ここで演奏しているフルーティストは、アメリカ生まれのカリン・レヴァインです。多くの国際コンクールに入賞した後は、ドイツの各地の音楽大学で教鞭を取ってきましたが2015年からはワイマールの音楽大学で現代音楽のクラスを主宰しているのだそうです。特に現代音楽に関しては、なんと900曲もの作品を初演しているという、まさにスペシャリストです。 彼女は、このアルバムでは5種類の楽器を使っています。普通のC管フルート、ピッコロ、アルトフルート、バスフルート、そしてコントラバスフルートです。まずは、それぞれの楽器だけのソロが披露されているのが、アルバムタイトルとなっている「Aus dem Tagebuch(日記から)」という、2011年に「I」から「V」までの曲がまとめて作られた連作小品集(ツィクルス)です。それぞれはほんの1分足らずの作品ですが、その内容は驚くほどの多彩さを秘めています。もちろん、様々な現代奏法が駆使されていて、甘ったるいメロディなどはどこを探しても見つかりませんが、それだからこそ直接情感に訴えるものがとても強く感じられます。ディネスクは「魂の世界に入っていく」と述べています。 「V」はコントラバスフルートのソロですが、この楽器が1本だけで演奏されているところを聴くのは、極めて特異な体験なのではないでしょうか。このあたりの楽器になってくると、もはや「フルート」という概念からは遠く離れた、まるで「呪術」のような雰囲気さえ漂ってきます。 もう一つのツィクルスは、やはりフルートだけのための5曲から成る2015年の最新作「Blick(眺め)」です。こちらはもう少し長めですが、やはり3分ほどの短い曲の集まりで、「Tagebuch」とは密接な関係にある作品です。このツィクルスでは、全ての曲でレヴァインは複数の楽器を同時に演奏しています。作曲者によるとここでは「記憶の距離感」がモティーフ、それぞれの楽器、あるいは奏者の持つ全く異なる「記憶」が、同じ時間軸の中で語られます。ですから、おそらく本来は複数の演奏家が同時に同じ場所で演奏するものなのかもしれませんが、ここで多重録音を行っているレヴァインは、その意味をきちんと踏まえた、あたかも自分自身の演奏たちと対峙するかのような姿勢をとっています。何しろ、最大の編成はC管、ピッコロ、アルト、バスがそれぞれ2本に、コントラバスという「9人」の合奏ですから、その中で生まれるインタープレイはほとんどカオスのようなとてつもないエネルギーを放っています。 それ以外に、他の楽器との共演による作品を4曲聴くことが出来ますが、その中では4本のホルンとの共演による「Die Glocke im Meer(海の中の鐘)」が、適度にキャッチーで和みます。 CD Artwork © Wergo |

||||||

その間のスカラ座の音楽監督には、トゥリオ・セラフィンから始まってアルトゥーロ・トスカニーニ、ヴィクトル・デ・サバタ、カルロ・マリア・ジュリーニ、グィド・カンテッリ、ジャナンドレア・ガヴァッツェーニまでの巨匠(マエストロ)の名前が並びます。その他にも、客演指揮者としてドミトリー・ミトロプーロスとヘルマン・シェルヘンについても語られています。こんな人まで、スカラ座には客演していたのですね。 ミトロプールスについては、完璧な記憶力を持っていて、例えばベルクの「ヴォッツェック」のような難解な楽譜でもしっかりオーケストラにその意味が分かるように指揮をする姿が語られます。 それとは対照的に、シェルヘンとの思い出としては、スカラ座ではなく、彼のスイスの自宅に作られたスタジオでの、いとも家族的なレコーディングの様子が語られています。シェルヘンの録音と言えば、ウィーンでのWESTMINSTERによるものしか知られていませんが、こんなこともやっていたのです。スカラ座の団員は、ここでは「アルス・ヴィヴァ・オーケストラ・グラヴェザーノ」という名前で、録音を行っていましたね。そのシェルヘンは、現代音楽にも造詣が深い指揮者として知られていますが、ミトロプーロスが急死したために、代わりにスカラ座でマーラーの「交響曲第3番」をすかさず指揮しなければならなくなった時には、なんと準備不足でリハーサルが出来なくなり、結局その演奏会は中止になってしまったのだそうです。そんな一面もシェルヘンにはあったのでしょう。 そして、圧巻はやはりトスカニーニとのリハーサルのものすごさです。なんせ、彼が自制心を失った時には「私たちを侮辱し、指揮棒を折り、ハンカチは引き裂かれ、楽譜を客席や舞台に向かって投げつけたり」したのだそうですからね。しかし、団員たちは彼を恐れながらも、心から尊敬していたこともよく分かります。 このような、まさに伝説的な指揮者との現場の様子が克明に語られている中で浮かんでくるのが、当時の指揮者とオーケストラとの主従関係です。そう、まさにこの時代では、現在ではまず見ることのなくなった「指揮者=主、オーケストラ=従」という関係が、当然のものとして存在していたのです。 しかし、時代は変わっていきます。ベルリン・フィルから「終身」指揮者などというポストを与えられていたカラヤンなどは、まさにそのようなオーケストラの「主」でした。しかし、そのカラヤンでさえ、団員との軋轢が元で辞任に追い込まれ、それ以後の指揮者には常にオーケストラ団員の顔色を窺うような「小物」しか就任できないようになってしまいました。 トスカニーニに関しては、以前からプッチーニが亡くなったために未完に終わった「トゥーランドット」を初演した時の有名なエピソードが伝えられています。それは、「マエストロはここまでで筆を絶ちました」(Qui il Maestro finí.)」と言って、それ以降の演奏を行わなかった、というものですが、著者によればその時に彼が言った言葉は実際はちょっと違っていたのだそうです。それは、「ここでオペラは終る。マエストロの死で未完となったから(Qui finisce l'opera, rimasta incompiuta per la morte del Maestro)」というもの。微妙に意味が変わってきますよね。なんせ、実際に彼が語った一番近いところで聴いていたのですから、著者の記憶さえ確かであったのならば、これが真実だったのでしょう。 Book Artwork © Stylenote |

||||||

それについては、ロト自身がブックレットの中のインタビューで、答えを述べているようです。ロト自身はこれまでに多くのリゲティのオーケストラ作品を、別のオーケストラで演奏していて、リゲティ本人とも交流がありました。そこで、リゲティが人を魅了するものが、その色彩感のあり方だと気づき、そこに自分のオーケストラで演奏することの意義を見出した、というのですね。このあたりはあまりに抽象的で、いまいち、よく分かりませんが、彼は「レ・シエクル」の方法論をリゲティに応用することに、大きな魅力を感じたことは確かなようです。 ですから、今回は今まであったようなそれぞれの使用楽器についてのクレジットは一切ありません。ただ、ブックレットの中のメンバーがそれぞれの楽器を持っている写真によると、ファゴットはフランス風のバソン、ホルンも今では珍しいフランス式のピストンのついた楽器であることだけはかろうじて分かります。ですから、めざとくそれを見つけた日本の代理店は、サイトのコメントで、管楽器の奏者がフランス風の楽器を使って「今や絶滅寸前の19世紀的なフレンチ・サウンドを聴かせ」ていることに驚いているようですね。しかし、それはさっきのロトの話からは全くの見当はずれの指摘であることが分かります。さらにロトは話の続きで、この、管楽器を多用したレパートリーを演奏するにあたって、「20世紀の音楽は、管楽器によって情感を強烈に表現できるようになった」と言い切っていますからね。 そもそも、ここで演奏されている「6つのバガテル」はハンガリー、「10の小品」はスウェーデン、そして「室内協奏曲」はウィーンでそれぞれ初演されていて、「フレンチ・サウンド」とは無縁のもの、ロトはもっと深いところでこのオーケストラの可能性を信じ、新しい挑戦を企てたのではないでしょうか。 ということで、ここで取り上げられたリゲティの作品は、まずは管楽器ばかりが使われている木管五重奏(フルート、オーボエ、クラリネット、バソン、ホルン)のための曲が2つです。その、1953年に作られた「6つのバガテル」と、1968年に作られた「木管五重奏のための10の小品」とでは、作曲家の作風がまるで別人のように異なっていることには、誰しも驚かされるでしょう。「バガテル」はもちろんピアノ曲の「ムジカ・リチェルカータ」の中の曲を編曲したもの、音の選び方こそ先鋭的ですが、音楽自体は民族色の濃い、まさにバルトークの亜流です。そして、「10の小品」は、ウィーンに亡命後、当時の最先端の「現代音楽」に接してからの作品です。「10の小品」ではその偶数番号の曲で木管五重奏のそれぞれのメンバーがソリスティックに活躍するように作られていますが、そこでのメンバーのうまさには舌を巻きます。 「室内協奏曲」は1970年の作品。木管五重奏からファゴットが抜けてバス・クラリネットが加わった5人の管楽器に、トロンボーンと弦楽5部、さらにキーボードが2人(ピアノとチェンバロ)入った13人で演奏されます(さらに、ロトが指揮をしています)。この曲も技巧的なパッセージは数知れず、4曲目などはとても人間業とは思えません。チェンバロ奏者はハルモニウムかハモンド・オルガンも弾くように指定されていますが、ここではハモンド・オルガンが使われています。この曲の中で唯一和みが感じられる2曲目の静かな音楽のバックに流れるその楽器の音は、いかにも未来的、ここで19世紀のハルモニウムではなく20世紀のハモンドを選んだロトが目指したものは、やはりただの懐古趣味ではありませんでした。 CD Artwork © Actes Sud |

||||||

その「若き日の歌」は、マーラーが3巻に分けて出版した14曲から成るピアノ伴奏の歌曲集です。ただ、第1巻と、2、3巻との間には作曲の時期が少し空いています。その後半の2、3巻では、テキストはすべてドイツの民謡詩集「子供の不思議な角笛」から採られています。ベリオはそれらから全くランダムな曲順で選んで1986年に5曲、1987年に6曲のオーケストラ編曲版を作りました。ただ、オリジナルの第1巻の2曲目「思い出」だけは、2度編曲を行っていますから、実際に編曲されたマーラーの曲は10曲となります。このCDでは、その「思い出」は1986年版が使われています。 ただ、6番目に演奏されているオリジナルでは第1巻の3曲目「ハンスとグレーテ」のテキストが、ブックレットのクレジットでは「子供の不思議な角笛から」となっていますが、これは誤りです。この曲はもっと早い時期に作られたものを改作したもので、マーラー自身が歌詞を書いています。もちろん、日本の代理店ごときがそのことに気づくはずもありません。この曲、実は彼の「交響曲第1番」の第2楽章の元ネタとなっていますね。 ベリオの編曲は、もちろん「現代」作曲家とは言っても例えばハンス・ツェンダーがシューベルトの「冬の旅」に対して施したような過激な改変は全くなく、至ってまっとうなものでした。ただ、やはり随所にベリオならではの味が見出せます。そんなオーケストラをバックに、ゲルネは多彩な音色を駆使してとてもドラマティックな歌を聴かせてくれています。 そして、今ではほとんどベリオの代表作となっている「シンフォニア」です。考えてみれば、もう作られてから半世紀も経っているんですね。そんな歴史の「篩(ふるい)」にかけられて、いまだに色褪せない魅力を誇っている名作です。オーケストラの中に8人の歌手が混ざるというユニークな編成が取られていますが、そもそもは「スウィングル・シンガーズ」がそのパートを歌うことを想定して作られたものでした。この団体、今でもイギリスで同じ名前で活躍していますが、この曲が作られた頃のグループはまだ創設されたフランスが本拠地でした。バッハの曲を「ダバダバ」と歌っていた頃ですね。 もちろん、ニューヨーク・フィルが行った初演にも彼らが参加していますし、それ以後もこのグループ、あるいはイギリスでリーダーのウォード・スウィングルが新たに作った別の「スウィングル」という名前の入った団体が、この作品には必ず出演していたのではないでしょうか。 しかし、その後は全く別のアンサンブルでも、この曲のこのパートを任されるようになっていました。そして、今回のアルバムで起用されているのが「ザ・シナジー・ヴォーカルズ」という、花輪クンの執事(それは「ヒデジー」)みたいな名前の団体でした。このグループは、1996年にロンドン交響楽団がスティーヴ・ライヒの「テヒリーム」(1981)を演奏する時に設立されたそうですが、その中心メンバーは当時の「スウィングル・シンガーズ」のメンバーだったミカエラ・ハスラムでした。時代が巡って、また同じ遺伝子を持つ団体にお鉢が回ってきた、ということでしょうか。 この曲の聴きどころは、なんと言っても第3楽章の、マーラーの交響曲第2番の第3楽章をベースにした壮大なコラージュのシーンでしょう。何度も聴いていますが、そこに引用されている曲にはいまだに「なんだったかな〜」と思ってしまって、しばらく頭から離れないものがありますね。それが、ベリオがこの曲に仕掛けた罠なのでしょう。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

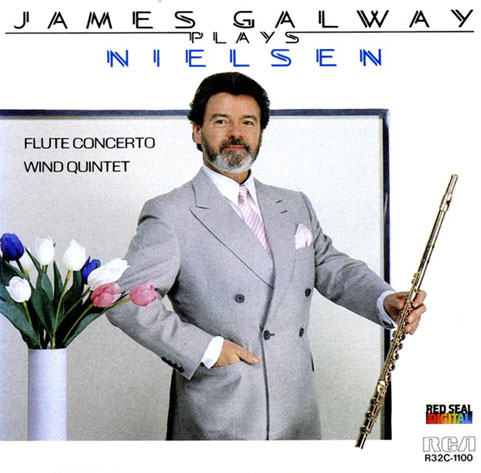

ただ、その後はDECCAやDGといったレーベルはすでに他の指揮者によるブルックナーの交響曲の録音を持っていましたから、レパートリーが重なるためにベームに録音をさせることはありませんでした。それでも、1970年代になって、やっとDECCAで3番と4番、DGで7番と8番を、それぞれウィーン・フィルと録音することが出来ました。 ただ、8番ではそのような正規の「商品」ではない、ラジオ放送用の音源などを使ったブートレグまがいのものは、ウィーン・フィルのものをはじめ、ベルリン・フィル、チューリヒ・トーンハレ管弦楽団、バイエルン放送響、北ドイツ放送響、ニューヨーク・フィルなどとの録音が残っています。そのベルリン・フィルとの1969年の録音が、今回晴れてTESTAMENTから正規品としてリリースされました。 これには、もう一つポイントがあります。それは、ここで1番フルートを吹いているのは、このコンサートの数か月前に入団したばかりのジェームズ・ゴールウェイだ、ということです。ベームがDGでベルリン・フィルと精力的に録音していたのはゴールウェイが入団する前のことでしたが、1970年にかろうじて「ポストホルン・セレナーデ」で共演出来ていました。そこでのゴールウェイのソロは、とても伸び伸びとした素晴らしいものでした。 ベームという人は、ライブとセッション録音とではだいぶ演奏に対する姿勢が違っているようです。ブルックナーの8番でも、演奏時間を比べるとライブは72分とか74分といった感じですが、DGでのセッション録音は82分ですから、テンポだけでもかなり違っています。それだけ、ライブの方が勢いのある演奏になっているのではないでしょうか。 この1969年のベルリン・フィルとのライブも、かなりサクサクと進むスピード感にあふれるものでした。そこでのゴールウェイは、なんだかちょっと居心地が悪かったのでは、というような気がします。ソロで本当はもっと歌いたいのに、指揮者が先に行ってしまうもどかしさ、みたいなものが何となく感じられてしまいましたね。 実はゴールウェイは、1975年、このオーケストラを去るちょっと前に、この曲をカラヤンの指揮で演奏しています。それは、まさにゴールウェイのやりたかったことがカラヤンによって引き出されたような素晴らしいものでした。特に、カラヤンはハース版を使っていますから、ノヴァーク版で演奏されたベームの時にはカットされていた第4楽章の「O」と「P」の間にあるフルート3本の長大なソリを嬉々として吹いていました。  CD Artwork © Deutschlandradio/Testament |

||||||

2002年にこの教会の音楽監督に就任した合唱指揮者のエリサベト・ホルテは、付属の合唱団「ウラニエンボリ・ヴォーカルアンサンブル」を設立しました。この合唱団は、教会の行事やコンサートの他に単独のコンサートやツアーも行い、アルバムも今までに2枚リリースしています。3枚目となるアルバムが、この「HIMMELRAND」です。ここでは、この教会のカントール(オルガニスト)、インゲル=リーセ・ウルスルードも参加して、伴奏やソロの即興演奏を披露しています。 このアルバムのコンセプトは、ノルウェーに古くから伝わる聖歌や最近作られた聖歌、さらには、ここで委嘱されて新たに作られた聖歌という3つの成り立ちを持つものたちを、同じ地平に並べてそれぞれの魅力を伝える、ということなのではないでしょうか。聴いている者は、とてもシンプルな讃美歌にどっぷり浸かって癒されることと、現代作曲家のある意味挑戦的ともいえる尖がった音楽に真剣に立ち向かうことの双方を交互に体験する中から、「聖歌」の持つ意味を深いところで知ることができるようになるのです。 タイトルにある「HIMMELRAND」というのは、「地平線」という意味なのだそうです。それは、今回の委嘱作の中の一つ、1979年に生まれたオルヤン・マトレの「日の光が『地平線』に沿って広がるところ」という、5世紀のテキストに12世紀のメロディが付けられた聖歌を元にした作品に由来しています。その聖歌のメロディ・ラインは、まさにプレイン・チャントといった趣があるとても鄙びたものですが、音楽の方はクラスターを多用してとても聴きごたえのあるものに仕上がっています。 さらに、合唱団のソプラノのメンバーでもあるマリアンネ・ライダシュダッテル・エーリクセン(1971年生まれ)に委嘱したのは、「雨よ来い、平和よ来い、慰めよ来い」という作品、それぞれの歌い出しで始まる3つのテキストが使われています。曲は、フライリングハウゼンという18世紀の作曲家が作った12声部の合唱曲のモティーフの断片と、エーリクセン自身が作ったモティーフが絡み合って、とても刺激的な音楽となっています。ソプラノのソロは、作曲者自身が歌っています。 もう一人、こちらは有名な作曲家オーラ・ヤイロに委嘱したのは「日の出への賛美」という聖歌です。これは、他の2曲に比べるといともまっとうでシンプルな編曲ですから、安心して聴いていられます。この曲の前には、オルガンによって同じ聖歌のモティーフによる即興演奏が聴かれます。 もう一つ、マグナム・オールによってかなりぶっ飛んだ編曲が披露されているのが「おおイエスよ、あなたは溢れるほどに満たしてくれるお方」という、19世紀に作られた聖歌です。ここではソリストが2人登場します。少し低めの声で、オリジナルのメロディを歌っているのが、この合唱団のかつてのメンバーだったソプラノのマティルダ・ステルビュー。そして、それに絡み付くように、甲高い声でまるで無調のような全く融けあわないメロディを歌うのが、先ほどのエーリクセンです。面白いのは、3度繰り返されるオリジナルのメロディが、3回目になるとあのニューステットの「イモータル・バッハ」のように微妙に不思議な音程に変わってしまうことです。 ステルビューのソロはもう1曲あって、デンマークの作曲家カール・ニルセンが作った「イエスよ、私の心を受け止めてください」という聖歌が、別の「年の終わりは深まる」というノルウェー語のテキストで歌われています。このメロディは、ニルセンの木管五重奏曲の最後の変奏曲の楽章のテーマになっていますね。 録音は、いつものDXDで、それがSACDとBD-Aになっています。繊細なSACD、コクのあるBD-Aと、全く異なる音が聴けます。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

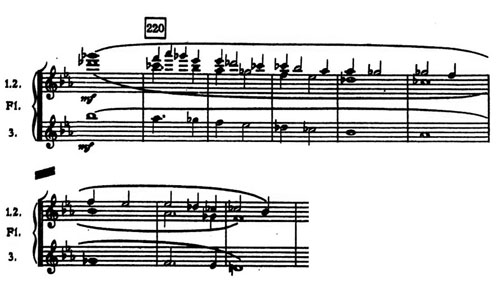

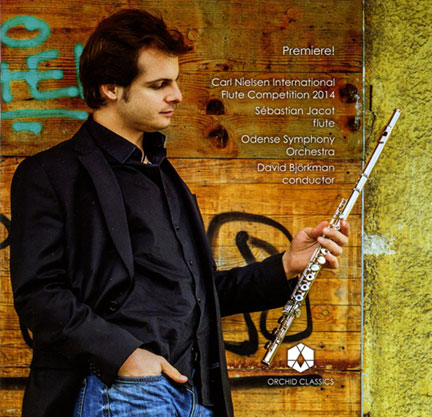

このジャケットを見て、なんだかフルートがすごく小さく見えませんか?やはりライネッケの協奏曲が収録されているアルバムで、同じようなポーズをとっているゴールウェイのジャケ写と比べてみると、それがはっきりしますよね(フルートの長さを同じにしてあります)。    ご参考までに、その第1回目のフルート・コンクールの入賞者は、1位が現在のウィーン・フィルの首席奏者カール=ハインツ・シュッツ、3位がやはり現在のバイエルン放送交響楽団の首席奏者で、楽譜の校訂者としても知られるヘンリク・ヴィーゼなのですから、そのレベルの高さが分かります。なお、この時の第2位は瀬尾和紀さんでした。彼も小柄ですね。 シュッツは1975年生まれ、瀬尾さんは1974年生まれですから、彼らより1世代若いことになる1987年生まれのジャコーの場合も、やはり着実にランクの高いポストへと登ってきたようです。2006年には香港フィルの副首席、2008年にはサイトウ・キネン・オーケストラの首席、そして、2015年にはついに名門ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の首席奏者に就任しました。 今回のCDでは、録音にちょっと難がありました。まるで1対のマイクだけしか使われていないような、なんともバランスの悪い音なんですね。それも、シロートがセッティングをしたのかと思えるほどのひどさ、オーケストラの打楽器ばかり騒々しく聴こえてくる中で、肝心のフルート・ソロは完全にオケの中に埋没しています。確かに、コンサートで実際に聴こえるのはこんな感じのバランスかもしれませんが、いやしくもフルーティストをメインに据えて制作されたアルバムであるのなら、とてもありえない措置です。 最初に演奏されていたのはライネッケ。フルートが冷遇されていたドイツ・ロマン派に於いては、フルーティストのレパートリーとしてはほとんど唯一といえるフルート協奏曲です。まず、ちょっとしたイントロのような形で聴こえてくるソロが、そんなバランスの中ではとても繊細なもののように感じられました。コンクール・ウィナーにしてはあまりにおとなしすぎる吹き方だったので、ちょっと拍子抜け。しかし、やがて現れる技巧的なフレーズでの正確無比な音の粒立ちには、さすが、と舌を巻いてしまいます。 イベールの協奏曲は、そんな彼の滑らかな技巧が存分に発揮されていて、すがすがしささえ感じられます。その分、第2楽章でのちょっと平板な歌い方は、録音とも相まって物足りません。ニルセンはさすが、オーケストラも堂に入ったものです。 ジャケットではゴールドの楽器ですが、ここではもしかしたら神戸で使っていたヘインズの木管を吹いていたのかもしれませんね。  CD Artwork © Orchid Music Limited |

||||||

しかし、彼の4代前の高祖父がユダヤ人だったということから、第二次世界大戦が勃発して身の危険を感じたティーベルグは、親しい友人だったイタリア人医師のミラン・ミークに、全ての作品の自筆稿を託します。案の定、ティーベルグはナチスによってアウシュヴィッツに送られ、1944年に処刑されてしまいます。ミラン・ミークは1948年に亡くなりますが、彼が預かった楽譜は息子でやはり医師となったエンリコ・ミーク(彼は、ティーベルグその人に和声学を学びました)に受け継がれ、1957年に彼がバッファローの癌研究所の所長となって渡米した際にも、一緒にかの地へ運ばれていったのです。 エンリコ・ミークは、1980年代になって、アメリカでティーベルグの作品を演奏してもらおうと、活動を始めます。1990年代の中ごろには、ヨーロッパに戻ってラファエル・クーベリックの元を訪れ、ティーベルグの楽譜が無事に残っていることを伝え、演奏を打診しています。しかし、クーベリックは楽譜がきちんと保管されていたことを非常に喜んだものの、しばらくして亡くなってしまったので、彼が演奏する機会はありませんでした。 最近になって、そのプロジェクトはやっと実を結びました。現在のバッファロー・フィルの音楽監督、ジョアン・ファレッタが、ティーベルグの作品を演奏して録音する価値を見出し、その成果が、NAXOSから2枚のアルバム(8.572236 、8.572822)となってリリースされたのです。 2008年5月に行われたそのアルバムのための最初のセッションでは「交響曲第3番」が録音されましたが、その時のレコーディング・プロデューサーが、サウスダコタ・コラールのこれまでのアルバムを手掛けてきたブラントン・アルスポーでした。そこで、アルスポーはミークの保存していた楽譜の中から、ティーベルグが残した(残せた)すべての宗教曲である2曲のミサ曲を、この合唱団によって録音したのです。 それは、1934年に作られたト長調のミサ曲と、1941年に作られた「簡単なミサ」という表記のあるヘ長調のミサ曲で、いずれもオルガンと混声合唱のための作品です。一部でソリストが出てくるところがありますが、それはこの合唱団のメンバーによって歌われています。作品はどちらもフル・ミサの6つの楽章から出来ていて、「ト長調」は演奏時間が40分ほどの大曲ですが、「へ長調」は25分しかかかりません。それが「簡単な」といわれる所以なのでしょう。実際、「ト長調」はフーガなども出てくる複雑な形をとっていますが、「へ長調」はすべてホモフォニーで作られていて、とてもシンプルです。いずれからも、ブルックナーの宗教曲にとてもよく似たメロディとハーモニーが聴こえてきます。例えば、「へ長調」の最初の「Kyrie」のテーマは、へ長調→変ホ長調→変ニ長調という全音ずつ下がるコード進行ののち、さらに半音下のハ長調となって解決するという、まさにブルックナーそのものの和声ですからね。とはいえ、この「へ長調」に漂う何とも言えない安らぎ感には、なにか安心して身を任せられる空気が漂っています。「Agnus Dei」での、涙が出そうになる美しさには、胸が締め付けられます。 この合唱団、今までのアルバムほどの精度はありませんが、初めて音となる作品の魅力を伝えられるだけのしっかりとしたスキルは確かに持っていました。さらに、スウェルを多用して表現力を最大限に発揮しているオルガンも、とても素敵です。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

松村さんのことは、ロッキング・オン誌に連載されている(されていた?)「渋松対談」での、社長の渋谷さんの「相方」としてずっとなじみがありました。それだけですでに何冊かの単行本になっているのだそうですが、その二人のやり取りは、軽妙なものに見せかけて、実はロックへの深い愛情が感じられる、とても面白いものでした(本当は「対談」ではなく、対談という形をとって一人で書いていたエッセイだったようですね)。 その対談の中でもよくビートルズについて「語って」いたように、松村さんといえばおそらくこのバンドについて語らせたら右に出る人はいないのでは、というほどの知識と、そして実体験を持っている方です。 まず、なんと言っても彼は実際にビートルズの最初で最後の日本公演に行って、彼らの演奏を実際に聴いているというのが、すごいことです。ご自身もそれは誇りにされていることは、文中からくっきりとうかがえますが、そういう方がライターとしてその体験を公に出来たという事実に、まず感謝しなければいけません。というのも、この武道館で行われた公演の模様は、当時からずっと報じられていたのは、「観客の悲鳴にかき消されて、演奏などは聴こえなかった」というものでした。ですから、まあそんなところだったんだろうと、かなり最近までずっとそれを信じ切っていたのですが、実際にその場にいた松村さんには、しっかりビートルズの演奏が「聴こえて」いたのだそうです。コーラスがハモらなかったところまできちんと分かったそうですから、それは決して「悲鳴にかき消された」という状況ではなかったようですね。確かに、最近になってその頃の映像とかライブCD何かを聴いてみても、別に「悲鳴」はそんなに邪魔にならないな、と思うようになっていましたから、これが正しい情報なのでしょう。つまり、当時はそんな状況を正しく伝える人などだれもいなかったので、メディアが捏造した情報をみんなが真に受けていたことになるのでしょうね。 同じような情報で、その来日公演のあたりに中学生ぐらいだった世代の人たちが、「当時はクラス中の人がビートルズのファンだった」と言っていることも、真っ赤なウソであることが暴かれます。本当はほとんどの人はビートルズなんかは大嫌いだったのですよ。それが、彼らが大人になってビートルズの人気が確固たるものになった時点で、みずからの思い出をやはり「捏造」していたのですね。そんな指摘には、なんともスカッとさせられます。 そんな昔の話だけではなく、エッセイが書かれた当時に起きていたビートルズ関連の事柄に対する正直なリアクションも新鮮です。「イエロー・サブマリン・ソングトラック」がリリースされた時に、それが「リミックス」だと知った松村さんの思いには、おもいに(大いに)共感できます。彼はそこにはっきりと、ビートルズの音源の将来あるべき姿を見ていたのですね。それが「1」が出た時にはオリジナルだったので失望していましたが、今ではその「1」もリミックス・バージョンに変わっていますから、彼の「予言」は当たっていたことになります。 Book Artwork © Shogakukan Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |