|

|

|

|

![]()

下痢兄(にい)。.... 佐久間學

このレーベルを作ったのは、フルート(もちろんピリオド楽器)製作者であり、レコーディング・エンジニアでもあったアンドレアス・グラットです。彼は、この「アクサン」レーベルを奥さんのアデルハイド(やはり、ヴィオール奏者でエンジニア)との2人だけで運営し、多くのレコードを作り続けたのです。 この二人による録音、制作という体制はおそらく2000年代までは続いていたのでしょう。手元にあるCDを調べてみると、2010年代に入るとクレジットからはこの二人の名前が消えて、例えばノイブロンナーなどが登場するようになっていますから、おそらくこの頃にレーベルの活動の第一線からは退いたのではないでしょうか。 今回の最新の「アクサン」レーベルのCDを手にしたら、ブックレットの最初に、このアルバムのアーティストであるフランク・トゥーンスによる、「このレーベルの創設者であり、2013年に鬼籍に入ったアンドレアス・グラットにこの録音をささげる」という献辞がありました。もう亡くなっていたのですね。そういえば、最近は経営母体も変っているようですね。 クイケン兄弟とかグスタフ・レオンハルトなどに師事した、いわば第3世代のピリオド・プレイヤーの一人であるトラヴェルソ奏者のトゥーンス(「トインス」とか「トゥンス」といった表記もありますが、これがおそらく最も近い発音?)が、同じ門下生仲間を集めて作ったアンサンブルが「レ・ビュッファルダン」です。彼らはこれまでACCENTで多くの録音を行ってきましたし、トゥーンスはジギスヴァルト・クイケンの「ラ・プティット・バンド」やインマゼールの「アニマ・エテルナ」のメンバーとして、多くのレーベルでの録音に参加しています。その「アニマ・エテルナ」のアルバムではドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」のソロをモダン・フルートで吹いていたりするのですから、なかなか柔軟な一面もあるのでしょう。 今回のアルバムは、フランスの作曲家によるフルート協奏曲を集めたものです。ラインナップはルクレール、ブラヴェ、コレット、ビュッファルダン、ノード、ボアモルティエという、よだれの出そうな豪華メンバーのオンパレード、ただ、実際に聴いたことのあるフルート協奏曲はブラヴェのものだけだったので、それぞれの曲の魅力を新鮮に味わうことが出来ました。 トゥーンスの演奏は、先ほどのドビュッシーとは全然違う、まるで水を得た魚のよう、ちまちましたところのない直球勝負で迫ります。メカニカルな部分はあくまで正確に、リリカルな部分はしっとり歌うというとても気持ちのいいものです。聴きどころは、真ん中のゆっくりした楽章。イタリアの作曲家の場合ではごてごてと装飾を付けるのでしょうが、ここは「おフランス」ですから、メロディそのものの美しさをダイナミックに前面に出してくれています。特に、あのクヴァンツの先生だったビュッファルダンの、前後を短調の楽章に挟まれたなかで、長調の美しいメロディを奏でるアンダンテの楽章は、とても心にしみます。 ノードの協奏曲は、元々はハーディ・ガーディのために作られたものだそうですが、トゥーンスは「ピッコロ」で演奏しています。でもこれは横笛のピッコロではなく、どうもソプラノ・リコーダーのように聴こえるのですが、どうでしょう。 エンジニアが替わっても、グラットが作り上げた「アクサン・サウンド」は正しく継承されているようです。チェンバロの繊細な響きはとても魅力的、ただ、チェロの音だけちょっと輪郭がぼやけているのはノーマルCDだからでしょうか。 CD Artwork © Note 1 Music GmbH |

||||||

今回彼らが取り上げた「ドーリの勝利」という曲集は、イタリアで作られた多声部の合唱曲「マドリガル」が隆盛を極めていた時代、1592年にヴェネツィアの出版業者、アンジェロ・ガルダーノによって出版されました。全部で29曲のマドリガルが集められている曲集ですが、それぞれ作詞家も作曲家も別の人、というのがすごいところです。言ってみれば、当時のヒットメーカーを一堂に集めたというとんでもないオムニバス・アルバムですね。なんでも、この曲集は17世紀初頭までヨーロッパ中でヒットを続け、7刷も重ねるほど「売れた」のだそうです。 そもそもこの曲集は、ヴェネツィアの貴族レオナルド・サヌードの委嘱によって作られました。彼が1577年にエリザベッタ・ジュスティニアンという美しい女性と結婚した時に、その記念(あるいはのちの結婚記念日)のために、ガルダーノとの共同作業で作り出したものです。彼は自ら作詞家にテキストを発注、そこで要求したのは自分の妻を大洋の神オケアノスの娘で海の妖精のドーリになぞらえて、その徳と美しさを讃えるという内容です。そして、テキストの最後にはすべて「Viva la bella Dori」つまり「美しいドーリ万歳!」というフレーズを付け加えることも。 そんなものを29人分用意して、それをさらに29人の作曲家に今度は曲を付けるように依頼するというのですから、サヌードはよっぽど奥さんが好きだったのでしょうね。こんなものを贈られた時のエリザベッタのリアクションがどんなものだったのか、知りたいものです。いや、もしかしたら、サヌードは醜男だったので、不釣合いの美人の妻を引き留めるためにこんなことをやったのだとか。 いずれにしても、そのおかげで、後世に残るアンソロジーが出来上がりました。そして、これをマネした曲集も、多数出版されたのだそうです。 ここに登場する作曲家で、実際にほかの作品を聴いたことがあるのは、オラツィオ・ヴェッキ、ジョヴァンニ・ガブリエリ、ルカ・マレンツィオ、そしてジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナの4人しかいません。残りの25人は、よほどの好事家でなければ知らない名前でしょう。あるいは、すでに歴史に埋没して、ここだけに名前が残っている「一発屋」とか。「レオーネ・レオーニ」などという、絵本作家みたいな名前の人もいますし。 キングズ・シンガーズにとっては「原点」とも言えるマドリガル、ここでも真摯な演奏が聴かれます。でも、この曲集の意味を踏まえたのか、さっきのさまざまな「Viva la bella Dori」のところでは、思い切り羽目を外しているような。 CD Artwork © Signum Records Ltd |

||||||

現在普通に演奏される「マニフィカート」は、ニ長調の版ですが、これは初演の時の形ではありません。バッハがライプツィヒのカントルに就任した1723年のクリスマス、聖ニコライ教会で12月25日の晩課の時に演奏されたものは変ホ長調で作られていました。ニ長調のものは、それから10年ほど経ってから(正確な年代は特定されていません)別の機会のために書き直された形です。その際に楽器編成も変わり、もちろんバッハのことですから細かいところでのフレーズが改訂されています。さらに、変ホ長調版に入っていた本来の「マニフィカート」のテキスト以外による4曲の「聖歌」もカットされています。 初稿の変ホ長調版も今ではかなりの録音があります。面白いのは、LP時代のヘルムート・リリンクの録音。こちらで聴くことが出来ますが、その頃はまだ楽譜が出版されていなかったために彼はニ長調版の中に旧バッハ全集から「付録」という形で出版されていた聖歌を挿入するという折衷策をとって演奏しているのです。もちろん、新しいHÄNSSLERでの録音ではきちんと変ホ長調版の楽譜を使っています。 今回のバットのパフォーマンスは、この「マニフィカート」のほかに、「カンタータBWV63」が演奏されているというのが目玉です。ただ、これは別に彼が最初にやったことではなく、1995年のフィリップ・ピケット盤(L'OISEAU-LYRE)や2002年のフィリップ・ヘレヴェッヘ盤(HARMONIA MUNDI)などですでにこの2曲のカップリングが採用されています。バットは、このほかにオルガンのコラール・プレリュードなどを加えて、「礼拝」という形を疑似体験できるようにしているのでしょう。なんせ、「ヨハネ」でもやっていたように、教会に臨席した信者さんたちがみんなで歌う「会衆合唱」までも、実現させているのですからね。 このカンタータは、ヴァイマール時代の1714年のクリスマスに初演されたものの再演です。4本のトランペットと3本のオーボエにティンパニが加わったとても華やかなサウンドでキリストの誕生への喜びを表現しています。かと思うと、続くソプラノとバスのデュエットでは、一転して真摯な祈りが歌われるという、振幅の大きい作品です。最後の合唱で、「ヨハネ」の「21f」の「Wir haben ein Gesetz」という群衆の合唱と同じテーマが聴こえます。作られたのはこのカンタータの方が先ですが。 初稿の「マニフィカート」には改訂稿にはあるフルートは入っておらず、2人のオーボエ奏者が持ち替えでリコーダーを演奏することになっています(このSACDでは別の人が吹いています)。ですから、最初の曲などではフルートは聴こえてきません。面白いのは、テノールのソロで歌われる「Deposuit potentes」のヴァイオリンのオブリガートの最初のフレーズが、1オクターブ低くなっていることです。これは、改訂で半音低くしたら、最低音のGがF♯になってしまったので、仕方なく1オクターブ上げたのでしょう。改訂稿に慣れていると奇異に感じてしまいますが、こちらの方が本当は自然な形なのでしょうね。 この曲でのテノールの声が、なんだか逆相で録音されているようでちょっと気になります。それと、合唱は基本的にソリスト5人、そこにリピエーノとしてもう5人加わるのですが、例えば「Fecit potentiam」などでは、それぞれのパートの2人の声がバラバラで、合唱の体をなしていません。この団体、かつてはこんなことはなかったはずなのに。 SACD Artwork © Linn Records |

||||||

さらに、今度はオリジナルの方のタイトルの捏造まで見つかることになります。「ヨハネ」との抱き合わせの映像が「The Early Years」というので、それこそ今の「ペルト印」の作風を確立する前の時代のペルトの姿を紹介してくれるようなものなのかな、と思ってしまいましたよ。確かに最初に聴こえてくるのはまさにその時期を象徴する超駄作「クレド」ですが、それ以外の、例えばリハーサルとかBGMで使われているのは、まさに「今」のペルトの技法、「ティンティナブリ」に基づく音楽なのですよね。ちっとも「アーリー」じゃないじゃないか、と、最後に流れたクレジットを見ると、そのタイトルは「Who is Arvo Pärt? / A Journey into the Mind of a Composer」というものだったのではありませんか。このタイトルに見られる制作意図、そして実際の内容からは、「アーリー」などという言葉は見当はずれ以外のなにものでもありません。まったく、レーベルも代理店も、ここは揃いも揃っていい加減なんだから。 「ヨハネ」は、なかなか見ごたえのあるものでした。いや、元の映像はテレビの中継で、最初にアナウンサーだか評論家だかが出てきて解説を述べるシーンまで入っていますが、ダラダラ音だけを聴いていたのでは分からなかったようなところがいっぱいありました。なにしろ、手元にある初版のCDには途中でトラック・ナンバーが入っていなくてCDプレーヤーでは途中で飛ばすことが出来ずに、71分間ひたすら聴き続けなければいけないのですから。 まず、もちろんこれは、この作品が初めて録音されたその有名なECM盤と同じ時期に、ほぼ同じメンバーで演奏されているというのが、うれしいところです。メインのメンバーはポール・ヒリアーが指揮をしているヒリヤード・アンサンブルですが、ECM盤ではゲストで参加していたソプラノのテッサ・ボナーが、ここではメアリー・シアズに替わっているというのが、唯一の違いです。 受難曲にお約束のエヴァンゲリストのパートは、ここではSATBの4人による四重唱が担当します。ソロはマイケル・ジョージのイエスとジョン・ポッターのピラトだけ、そのほかの「ソリスト」の部分と、群衆は12人編成の合唱団、「ザ・ウェスト・ウィンド・チェンバー・クワイア」によって歌われます。ここでも、今回のDVDでは元のソースのクレジットですでにECM盤にあった「チェンバー」が名前から抜けています。 そして、そこに楽器も加わります。それは役割がはっきりしていて、4人のエヴァンゲリストにはVn、Vc、Ob、Fgの4人のアンサンブルが伴奏、それ以外の伴奏はオルガンだけです。 「受難曲」とはいっても、ペルトの場合はバッハのような「オラトリオ風受難曲」ではなく、まるでシュッツの「応唱受難曲」のような、単に聖書の言葉を朗読するだけのシンプルなものです。もちろん、音楽もシンプルそのもの、しかしそれは、ドキュメンタリーの中で語られた、「ジャガイモの中に最初から入っていたBフラットを掘り出す」という作業の繰り返しから生まれた彼独自の技法によって、知らず知らずのうちに心の中に最初から潜んでいたかもしれない高揚感が感じられるようになってくるという不思議な体験を生むものでした。 CD同様、ジョン・ポッターだけがそんな流れをせき止めるような、ちょっと余裕のない歌い方なのが残念です。 DVD Artwork © Arthaus Music GmbH |

||||||

その番組は、確かに興味深いものでした。ただのドキュメンタリーだと思いきや、民放のバラエティ番組でよく登場する「再現映像」なども挿入されて、エンターテインメント性もかなりのものがありますから、とても分かりやすく「事実」が語られていたのではないでしょうか。そこで、今まで漠然と日本のオーケストラの黎明期を支えた人物の一人、ぐらいの認識しかなかったものが、思った以上に「すごい」人だったことが分かってきた、というところでしょうか。なんせ1世紀近くも前の1924年に、日本人として初めてベルリン・フィルを指揮して演奏会を開いたというのですから、これは間違いなく「すごい」ことなのでしょう。ただ、この件に関しては、先に読んでいた本では著者がその演奏会のポスターを持ってベルリン・フィルの事務局に行った時には公式記録にそのようなことはなかったものが、大変貴重なものを見せていただいた、ということになって新たに資料に加えられた、というような状況だったのですが、テレビの方では、そのポスターがあたかもベルリン・フィルに昔から保存されていた資料のように扱われていたのがおかしいですね。厳密なことを言えば、これはよくある「やらせ」ということになるのでしょう。べつにNHKのことですからそもそも真に受ける人はいないとは思いますが。 いずれにしても、それだけ盛り上げておいて、ご本人が演奏している録音を売り出そうというのが、レコード会社の魂胆です。そこで出てきたのが、1968年に読売日本交響楽団と録音した音源です。これは、「学研」が「世界の名曲」的な何枚かのLPを作るために録音したもので、1995年には「学研プラッツ」レーベルから「近衛秀麿の世界」という4枚組のCDセットになってリイシューされていました。その後、2000年に分売された時のライナーノーツが、こちらにも転用されています。 マスターテープから24/192でトランスファーされたデータをマスタリング、もちろんステレオですが、マスターテープの保存状態はあまり良くなかったようで、ドロップアウトは数知れず、編集のためにつないだ個所などはおそらく剥離が起こっているのでしょう、はっくり分かるほどの音切れがあります。オーケストラもまだ出来て間もないころですから、弦楽器はともかく、木管のアンサンブルなどはかなり悲惨ですね。 そんな怪しげな録音ですが、テレビにも登場した「近衛版」を実際に音として聴くことができるのは貴重です。番組で、このCDと同じ音源を使って紹介されていた第1楽章の478小節目の頭の八分音符をカットした部分(08:01)には実は「伏線」があって、その前の423小節目からのティンパニの八分音符4個+四分音符という音型が、すべてこの「運命の動機」のリズムに替えられているのですね(07:23から)。 一番ウケたのは終楽章の391小節目から(08:12)。ここでは、テーマを1小節遅れて低弦が模倣しているのですが、そこにトロンボーンを加えて補強しているのですよ。こんなことは、ベートーヴェンのオーケストレーションではまずありえません。でも、それは今だから分かること、当時は大真面目でこういうことをやっていた人がいたんですね。 CD Artwork © Naxos Japan Inc. |

||||||

もちろん、合唱だけではなくインスト関係でも多くのアルバムを生み出しています。ただ、そのほとんどは現代の作曲家による珍しい作品なのですが、音に関してはいつもとびきりの喜びを与えてくれるものの、その作品そのものの魅力はそれほどでもない、という、ちょっと贅沢な失望感を抱くことの方が多かったような気がします。まあ、これは単に趣味の問題なのでしょう。 今回は、ごく普通のシンフォニー・オーケストラを使った作品です。1942年に生まれたマグネ・アムダールというノルウェーの作曲家の作品が2曲収録されています。このアムダールという人は、幼少からピアノや作曲を学んだいわゆる「神童」で、オペラハウスの練習ピアニストのような、高度な音楽性が試される立場の仕事を長く経験していたそうです。主に劇音楽とかCM用の音楽といった、はっきりした用途を持った音楽づくりに携わっていたようですね。 1曲目は、「アストロノーシア」という、その名の通り「天体」を扱った作品です。とは言っても、有名なホルストの「惑星」とは違い、テーマとなっているのは「黄道十二宮」です。「みずがめ座」とか、そういった星座たちですね。そんな組曲、曲数が全部で12曲ではなく17曲になっているのは、十二宮を3つずつのグループに分け、それらの前後に「月」をモティーフにした曲を5曲置いたためです。何とも分かりやすい構成ですね。 それこそ「惑星」とか、あるいは映画音楽でも「ゼロ・グラビティ」のようなものを念頭に置いて聴いたら、そのサウンドのしょぼさにはがっかりさせられることでしょう。これは、あちらのような堂々と迫ってくるような壮大で分厚いオーケストレーションが施されたものでは全然なく、もっと室内楽的にソロ楽器や小さなアンサンブルを中心にしたようなアレンジがメインになっています。それはそれで、もう各々の楽器はとってもクリアに浮き上がって聴こえてきますから、録音的にはとても魅力的な仕上がりですから、何も文句はありませんが、「アストロ」なんたらというタイトル(そしてこのジャケット)のイメージとはかけ離れたものであることは承知しておいた方がいいでしょうね。それぞれの曲は全て2分にも満たない短いものですし。 曲想についても、なにかとてもこぢんまりとしたイメージが付いて回ります。なにしろ、先ほどの「月」がらみの曲が、統一性を持たせるためなのでしょう、すべて同じテーマに基づいて作られているのですが、それがサティの「ジムノペディ」なんですよ。別に悪い曲ではありませんが、あまりに閉塞的な感じというか、「月」には似つかわしくはないとは思いませんか?まあ、つきに(好きに)すればいいのですが。 他の星座の曲も、それなりに、「天体」ということを考えなければなかなかキャッチーで楽しめます。「ふたご座」なんかはチャイコフスキーのワルツそのものですし、「しし座」ではライオンの吠える声が聴こえてくるという分かりやすさです。なぜか「おとめ座」と「さそり座」が中国的なスケールで出来ているのも笑えます。「みずがめ座」は、トランペットが朗々と歌うジャズ・バラードですしね。 カップリングは、ノルウェー語によるナレーターが加わっての「イソップ寓話集」です。ノルウェー語ならではの不思議な語感を楽しむにはもってこいです。音楽は、もちろんこの作曲家ですから、何の緊張感もないユルさに支配されたものでした。 SACDではくっきりとした輪郭の音、BD-Aでは、そこにうっすらと肉付けされた音が聴けます。 SACD & BD-A Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

実際にそのラインナップを見てみると、それは意外なほどに「まとも」なものでした。「シャボン玉」、「七つの子」、「朧月夜」、「浜辺の歌」など、この手の「愛唱歌集」などには必ず登場する「唱歌」と呼ばれるものが大半を占めているプレイリストは、何かホッとさせられるものです。彼女の年齢は知る由もありませんが、少なくともそのような「唱歌」にリアルタイムで親しんだ世代とはかなり隔たりのあることは確か、そんな「若い」世代にも、きちんと郷愁と思われるほどの存在感を、これらの曲はまだ示すことが出来ていることが確認できたことに対する安堵感が湧いても不思議ではないでしょう。 とは言っても、例えば「虹と雪のバラード」のような、おそらくある特定の世代でなければ郷愁たりえないような曲が歌われている、というのも、それが個人的な思いからきていることの証です。さらに、中田喜直の「霧と話した」のような、ちょっと不思議なジャンルのものが入っているのも、やはり彼女の個人的な選曲の所以でしょう。 彼女が、これらの曲に心からの共感をもっているのは、その歌い方で分かります。この手の「クラシックの歌手が歌った愛唱歌」にありがちな不快感が、ここでは全く感じることが出来ないのです。最もうれしいのは、言葉が本当に美しく歌われていることです。子音を多く含む日本語は本来ベル・カントにはなじまないもので、そこからは今までにどれほどの勘違いが生まれてきたことでしょう。しかし、彼女は違います。決して日本語の語感を損なうことなく、それでいて張りのある声を犠牲にすることもないという、とても高度な歌い方を身に付けていたのです。いや、彼女は、単に言葉を「美しく」歌うだけではなく、歌詞そのものに込められた意味をほとんどオペラのように強いインパクトで伝えるという、単なる唱歌をさらに音楽的に昇華させたものにまで高めるという技まで持っていました。 そのあたりの意気込みは、最初のトラックの「シャボン玉」で分かります。オープニングに無伴奏で歌われたシャボン玉のイメージは、まるでサッカーボールほどの大きさのある、肉厚のゴム風船のようなものでした。時にはその意気込みがあまりにも唱歌の素朴さには似つかわしくないような気がすることもありますが、おそらく彼女は単なる「抒情歌」には終わらない何かをそれらの中に求めていたのではないでしょうか。唱歌ではありませんが、山田耕筰の「この道」での歌詞に対する熱いアプローチなどを聴くにつけ、そんな思いは募ります。 ほとんどの曲はピアノも演奏している直江さんが編曲を担当しています。ピアノと弦楽四重奏という編成ですが、ありきたりの伴奏には終わらない、かなり高度な「作品」としての仕上がりを持った編曲ですので、聴きなれた曲から新たな魅力を感じ取ることも、そして、聴きなれた曲だからこそ、あんまりいじってほしくはないと思うこともあるという、ちょっと聴き手を選ぶようなものでもあります。そんな両刃の剣の最たるものが「早春賦」ではないでしょうか。ピアノの鳥の声の模倣から、まだ鳴くことのできない鶯の苦悩までも感じたとしたら、それは正しい編曲ではありません。 CD Artwork © Naxos Japan Inc. |

||||||

このノルウェーのレーベルの名前の由来が、プロデューサーとエンジニアの名前だということで、てっきり前の2枚と同じスタッフだと思っていたら、ここには全く別人の名前がありました。プロデューサーは、「ノルディック・ヴォイセズ」のメンバーでもある作曲家のフランク・ハーヴロイ、そしてエンジニアはハンス・ペーテル・ロランジュという人だったのです。 このアルバムを聴いた時に最初に感じたのが、ものすごく「いい音」だということでした。そこで、このエンジニアの名前に目が行ったのですが、調べてみると、この方は以前同じノルウェーの、音に関しては裏切られたことのない「2L」というレーベルでエンジニアを務めていたのですね。こちらもやはりエンジニアの名前がレーベル名になっているということで、チーフのリンドベリの名前しか注目していませんでしたが、手元にあった2Lのアルバムには、確かにロランジュの名前がクレジットされたものがたくさんありました。その後独立したのですね。「のれん分け」ってやつでしょうか。 ここでの「音素材」は、2008年に出来たばかりという女声合唱団「アンサンブル・ユラヤリ」です。松田聖子は参加していません(それは「テュリュリラ」)。メンバーは全部で22人、その全員の写真が見開きでブックレットに載っていますが、みんなとってもいい声が出そうなふくよかな体型の人のようでした。実際に、その声はとても芯のある、よく響くものでしたし、なんといってもハーモニー感のセンスの抜群の良さに感服させられます。全体の音色がとても落ち着いたものであるのは、ソプラノ10人に対してアルトが12人という編成のせいなのかもしれません。すべてア・カペラで歌われる曲は、適度の残響を伴ってしっかりと潤いのある音に録音され、まさに芳醇な響きとなって聴こえてきます。 このアルバムでは「聖母マリア」をテーマにしたテキストの曲が歌われています。「O magnum mysterium」、「Magnificat」、「Salve Regina」、「Stabat Mater」そして「Ave Maria」といった聖書に基づく有名な歌詞と一緒に、昨年12月に99歳の天寿を全うしたノルウェーの重鎮作曲家、クヌート・ニューステットの英語の歌詞による「Mary’s Song」が収録されていて、それがアルバムタイトルになっています。リリースされた時点ではニューステットはまだご存命だったので、生年しか表記はされていません。 実はこの曲は、つい最近こちらの、それこそ2LのSACD(+BD-A)で聴いたばかりでした。同じ女声合唱と言っても、音色や曲の掘り下げ方にこれほどの違いがあるなんて、というのが、比較した時の感想です。 8つのトラックの半数を作っているのが、プロデューサーのハーヴロイです。まるでメシアンのようなハーモニーと旋法がベースにある、決してロマンティックに流れることのない硬質の作風ですが、何の抵抗もなく受け止められるのは、この合唱団の決して崩れることのない盤石のハーモニー感のせいでしょう。その間にノルウェー以外の作曲家、ハビエル・ブストー(スペイン)とラモーナ・ルーエンジェン(アメリカ)の作品が入ります。「Salve Regina」などはハーヴロイ、ブストー、ルーエンジェンのそれぞれのアプローチによる曲を聴き比べることが出来ますよ。シンプルなハーヴロイ、ひとひねりあるブストー、そして無調のテイストも取り入れたルーエンジェン、でしょうか。 現代の合唱作曲界の、豊かな実りのようなものが感じられるアルバムです。 SACD Artwork © LAWO Music |

||||||

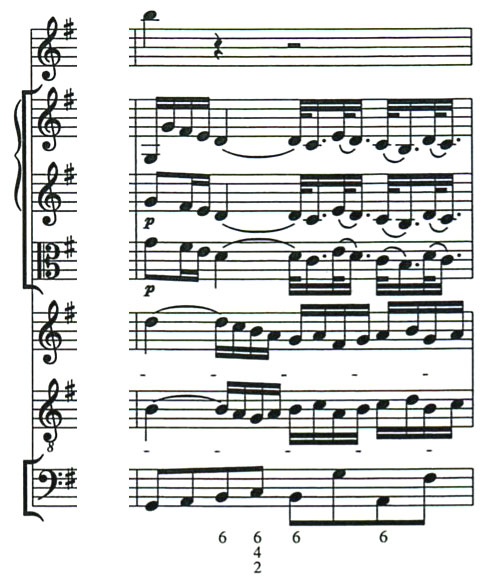

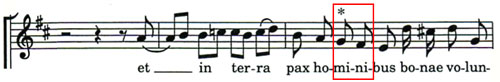

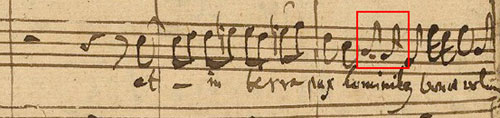

CDの時にこの楽譜の概要は書きましたが、資料として自筆稿のスコアとパート譜があって、それぞれの内容が同じではなかった時に、どちらを決定稿とみなすか、という、なかなか難しい判断を迫られる状況にあったわけですね。そういう時にはどうするか、という点でのせめぎあい、というか、出版社間の覇権争いのようなものを見る思いですね。でも、演奏家にとっては、実際に演奏するかどうかということとは別の、一つの貴重な資料が簡単に手に入るというメリットはあります。 そういう観点でこのCARUS版を見ていくと、最も違いの大きい「7a/Domine Deus」では、まず自筆パート譜にあるようにフルートの最初のフレーズにだけ、この「ロンバルディア・リズム」がきっちりと記譜されていました。   ヘンと言えば、実はここで校訂者は不思議なことをしています。確かにパート譜では第2ヴァイオリンとヴィオラはしっかりこのリズムに書かれていますが、第1ヴァイオリンは、自筆も、コピー(これは別の人の筆跡)も平坦なリズムなんですよね。  ↑第1ヴァイオリン(自筆)  ↑第1ヴァイオリン(コピー)  ↑第2ヴァイオリン  ↑ヴィオラ もう1曲、「9a/Quoniam tu solus sanctus」でも、バスのソロのパートに、パート譜では改訂が加えられた部分が数多くありますが、そこにはスコア(=新バッハ全集)の譜面が「ossia」としてもう1段加えられています。 これらの改訂は、バッハがパート譜を作成した1733年に行われたものなのですが、もう1か所、それとはちょっと事情が異なる部分があることが、今回のスコアから分かりました。それは「4b/Et in terra pax」の、小節番号はその前の「4a/Gloria in excelsis Deo」からの続きで120小節目から始まるフレーズの「hominibus」の「mini」というテキストに付けられたリズムです。ここは有名なところで、かつての「旧バッハ全集(1857年)」では♪+♪だったものが、「新バッハ全集(初版は1954年)」では付点音符のリズムに変わっていました。それが、CARUS版ではまた元に戻っているのですね。  ↑旧バッハ全集  ↑新バッハ全集  ↑CARUS版  ↑十六分音符のヒゲの向きが揃っていない この部分、有名なカール・リヒターの1961年のARCHIVの録音を聴きなおしてみたら♪+♪でした。ということは、リヒターはまだ旧バッハ全集を使っていたのでしょうね。1958年に録音されたERATOのフリッツ・ヴェルナー盤ではすでに新全集版が使われていたというのに(もう1ヵ所のチェックポイント、「Benedictus」のオブリガートも、リヒター盤はヴァイオリン、ヴェルナー盤はフルートでした)。ARCHIVというのは、今から考えるとそれほど「学究的」なレーベルではなかったのですね。 Score Artwork © Carus-Verlag |

||||||

これは、もちろんあの有名なピアノの練習曲を作った方です。ただ、ちょっと気取った人だと「チェルニー」ではなく「ツェルニー」と発音しているのではないでしょうか。でも、なぜかWIKIには「チェコ語の名前なので『チェルニー』、ドイツ語でも『チェルニー』と発音」とありますね。たまにはここを信じてみてもいいですか? 小さなころからピアノ教師の父親からの指導を受け、神童ぶりを発揮していたチェルニーは、10歳の時にウィーンでベートーヴェンの弟子となります。ピアニストとしても活躍しましたが、後に演奏家としてよりは指導者、作曲家としての道を歩むようになり、多くの作品を出版することになります。あのフランツ・リストもチェルニーから指導を受けています。 現在では、ピアノ学習者のための多くの練習曲の他はほとんど知られていませんが、その作品は多岐にわたっていて、大規模な交響曲などもありますし、晩年には宗教曲も作っています。そんな中で、フルートのための作品も楽譜は簡単に入手出来て、リサイタルなどで取り上げるフルーティストも少なくはありませんが、録音されたものはあまりなく、今回のCDはそういう意味では非常に貴重なものとなるはずです。 おそらく、いまのところ他に手に入る録音が見当たらないのが、最初に演奏されている「ロッシーニとベッリーニのお気に入りのモティーフによる易しく華麗なロンド」という、Op.374としてまとめられた3曲の「ロンド」です。「易しいのに華麗」という不思議なタイトルは、楽譜を手にして演奏してみようとする人にとっては誘惑をそそられる言い方ですね。チェルニーはそんなコピーライター的な才能も持っていたのでしょうか。確かに、テーマそのものはシンプルですが、それを「華麗」に聴かせるためにはかなりのスキルが必要だと思えるような作品です。テーマは、当時は「ヒット曲」だったはずのロッシーニやベッリーニのオペラの中のナンバーから取られたもので、誰もが知っているメロディなのでしょうが、現代のわれわれにはちょっとそれが通用しない、というのが辛いところ、単なる職人技の成果としか聴こえないのが、残念です。余談ですが、この作品番号が、ブックレットと、インレイのシノプシスでは「Op.347」となっているのは、なぜでしょう? 次に演奏される「序奏、変奏と終曲 Op.80」は、その前の年に作られた、シューベルトの「しぼめる花による変奏曲」を初演したフルーティスト、フェルディナント・ボーグナーのために作られた曲なのだそうです。大規模な序奏を最初に持ってくるなど、完全にシューベルトを意識して作られたものです。シューベルトと違うのは、モシェレスと同じようにピアノの比重が高く、時にはフルートが全然参加していない変奏があったりすることです。 「協奏風小ロンド Op.149」というのも、テーマがとってもキャッチーなだけ、作曲家の個性というものが希薄に感じられてしまいますが、最後に演奏されている「協奏的二重奏曲 Op.129」になって、やっとこの作曲家の真の姿が分かってきます。4つの楽章から出来ていて、それぞれの性格がきっちりと立っていますし、長大な第1楽章の構成なども、とても見事です。第2楽章のかわいらしいテーマが、シューマンがその10年後に作る「子供の情景」の最初の曲とよく似ているのも、ちょっと微笑ましい感じです。 上野さんのピアノの華やかな存在感に、すっかり瀬尾さんのフルートの影が薄くなっているというのは、モシェレスの時と全く同じです。瀬尾さんは、細かいパッセージの音の粒立ちは驚異的ですが、歌い上げる場面でのかなりアバウトなピッチが、とても気になります。 CD Atework © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |