※ここまでのあらすじ

この作品はシビアな内容を含んでいます。危険な事、法律に触れる事は、絶対に真似しないでください。

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= †第7章 哀しい再会 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= --------- 25 --------- ――白い色。 目を開けると、そこには真っ白な視界が広がっていた。 まだ焦点が合わず、霞んでよく見えない。 ここはどこだろう。 今度こそ本当にあの世なんてことないよね。 だんだんと目が慣れてくる。 あ、灰色の溝が見える。 もしかして天井? じゃあ、ここは……。 私はベッドの上に寝ていた。 ふと横を見ると隣にもベッドがあり、そこにはサーシャがいて、おいしそうにジュースを飲んでいる。 彼女は私を見て静かに微笑む。 病室だ。 そっか、ここは病院なんだ。 良かった、サーシャも私も助かったんだ。 私はもうろうとする意識の中でそう思う。 私は安心して再び目を閉じる。 しばらくすると、廊下の方からヒタヒタという足音が聞こえてきた。 ドアの辺りに気配を感じる。 お医者さんかな。 だけど、何か雰囲気が違っていた。 ぼやっとした影、人の形をした3つの黒い影だ。 それがこの部屋に入ってきて、サーシャの周りに集まる。 影は彼女を立たせると、手をひいて連れて行こうとしている。 「どこ行くの?」 私はサーシャに向かって言った。 「みんなのとこ」 「みんなって、誰?」 「お父さんとお母さんとお兄ちゃんが来てくれたの」 彼女は答えた。 え、何? だってここは病院でしょ!? 何で死んだはずのヤツらがいるのよ。 「ミサキお姉ちゃん、色々ありがとう」 「ダメ、よ。行っ、ちゃ、だ……」 口が回らず、言葉がちゃんと話せない。 あれ、おかしい。 私は再び喋ろうともがく。 だけど、もう声すら出ない。 身体も全然動かない。 ダメだったら。 行っちゃダメだ。 そいつらは人間じゃない。 あんたの家族という仮面をかぶった悪魔なんだよ! 力を振り絞ると、やっとのことで声が出た。 私はこれ以上出ないくらいの大声を張り上げて叫ぶ。 「サーシャー、お願いだからそいつらについて行かないでっ!!」 「バタン!!」 「木内さん、木内さん、わかりますか?」 今度は白い服を着た女性が私の顔を覗き込んでいる。 「サーシャ! サーシャは!? あの子が連れて行かれちゃう」 起き上がろうとしても、頭がクラクラして起き上がれない。 「大丈夫。大丈夫ですよ」 足元をはいずり回る私の身体をしっかり抱き抱える腕。 「あの……」 「ここは病院よ」 白い服の女性は、私の身体を抱きかかえながら言った。 その女性の胸にはネームプレートが付いていて『イワマ』と書かれていた。 彼女は看護師だった。 「ほら、無理してはダメ」 看護師に身体を支えられて、ベッドに再び寝かされた。 私はあの子を引き留めようとして、ベッドから落ちたらしい。 「でも、サーシャが……」 隣のベッドを見るとそこは空きベッドになっていた。 あの子は連れて行かれちゃったの? それともまさか薬で私の頭がおかしくなって、今までのことが全て幻覚だったなんてことないよね。 「あの一緒にいた女の子はサーシャちゃんって言うの?」 「そう、仮の呼び名だけど。どこにいるか教えて!」 「彼女は今、集中治療室に入っているわ」 「集中治療室って何? 死んじゃうの?」 「いえ」 「じゃあ、大丈夫なの?」 「たくさんの傷があって、出血も多いわ。それと栄養失調に長時間寒いところにいたせいで衰弱が激しくてね。今は意識もないの」 「もちろん、助かるよね? だって、あの子は凄くタフな子だもん」 「今はまだハッキリしたことは言えない」 「ねぇ、何でもするから助けて、お願い」 「今、先生が全力で治療してくれているから」 「本当に? 嘘じゃない?」 そう怒濤のように訴える私に、看護師は微笑みながら答えた。 「ええ」 サーシャはちゃんと存在していた。 夢や幻じゃなかった。 家族という仮面をかぶった悪魔が来た、という部分が悪夢だっただけ。 そのイワマとかいう看護師の話では、サーシャと私は病院の裏門近くに倒れていて、雪に埋もれそうになっていたところを警備員に見つけられたのだという。 何とか踏切を渡り切った私は、サーシャを背中におぶったまま、這うように病院までたどり着いていた。 「そういう木内さんあなただって結構なケガをしているんだから、安静にしてなきゃダメよ」 「どうして私の名前を?」 「あ、ごめんなさいね。あなたのポケットの中にあった学生証を見せてもらったの」 看護師は申し訳なさそうに言った。 私はそこでやっと、自分の身体にガーゼや包帯が巻かれ、ネームバンドが付けられ、病院専用のパジャマに着替えさせられていることに気付く。 私は激しい疲労で寝続けていたらしい。 「スマホはどこ?」 「安心して。あなたの持ち物なら全部ここにあるわ」 彼女は棚からカゴをとり、私の枕元に置いてくれた。 「お家の鍵、学生証、お財布、それにかわいい多機能ツールに市販薬のケース、あとスマートフォンで間違いない?」 私はその時、少し驚いた。 彼女が私の持っていたミニチュア十徳ナイフのことを『かわいい多機能ツール』と言ったことと、いくらミニアチュアとはいえ、もし神経質でひねくれた警察なんかに見つかったら、場合によっては軽犯罪法違反になる可能性だってあるそれを、何も言わずに取り上げることもなく未成年の私にちゃんと返してくれたことに対して。 確かにこれは『ナイフ』という名前が前面に出ているけれど、付いているもののほとんどが日常で使うための安全な工具類だ。 にも関わらずほとんどの大人は、危険な点ばかり厳しく注意する。 だから、ナイフ以外のものの方に目を向けてくれる大人がいるなんて信じられなかった。 「あの」 「ん、何か足りない?」 「ううん、何でもない。全部ある」 「なら良かった。私がこれからあなたの担当だからよろしくね」 そう言う彼女に私は小さく会釈した。 それから担当の先生もやって来て、あらためて診察してくれた。 私の状態は、全身の軽い打撲に肘と膝の外傷、それに右の足首は捻挫と疲労骨折による小さなヒビ。 運動を控えなくてはならない期間は最低二週間、全治は一ヶ月程度ということらしい。 診察が終わり、私が自分の持ち物を一つ一つ確認していると、その看護師は今回の経緯を色々とたずねてきた。 「その前にまずあの子に会わせて」 私は、サーシャに会わせてくれないと一切話さないと頑に拒んだ。 「わかったわ。じゃあ、特別に会わせてあげるからその後きちんと話してくれるわね」 そう言うと看護師は車イスを持ってきた。 歩けると言い張ったのに無理矢理それに乗せられ、サーシャの元へ連れて行かれた。 集中治療室は渡り廊下の先の別棟にあった。 ベッドの上に寝かされたあの子は、体中に包帯が巻かれていた。 私はガラス越しにそんな姿を見るだけで、手を握ることさえ叶わなかった。 枕元にあるネームプレートに目をやると、そこには何も書かれていない。 その真っ白なプレートが、サーシャは名前のない子供、親から邪魔者扱いされた子供、世の中から省かれていた子供だと語っていた。 「名前のところ、空白なんだ」 私はうつむき加減で小さく呟く。 「ごめんなさいね、名前がわからなかったから。でも、最近はバーコードでしっかり管理されていて、安全面は問題ないわ」 看護師は言った。 自分の治療なんか後回しでいいから、サーシャに付きっきりで看病したい。 というよりも、そうしなければならない。 それが、あの子をこんな目に遭わせてしまった私の義務であり、最低限の償いだから。 再び車イスを押され長い廊下を戻りながら私はそう看護師に訴えたけれど「まず今、あなたがすべきこと、できることは、自分の身体を治すこと、それから全てを話してくれること」となだめられてしまった。 「約束よ」 看護師はそう言って、私を人のいない別の静かな部屋へと連れて行った。 あの子のためなら何だってできる。 「わかった」 私は最初、話は必要最低限にして、なるべく詳しいことは話さないするつもりだった。 質問されたことに対しても、答えたくないものは適当にはぐらかすつもりだった。 けれど怒りもせず、説教もせずに私の話にじっと耳を傾けてくれる彼女に、いつしか私は質問以上のことを自ら率先して話し続けていた。 今回の経緯だけでなく、サーシャの身の上やエリとのこと、今の私の状況、それから今まで胸につかえていた自分の苦しい想いまで。 知っていること思いつくことはほとんど全てといっていいくらい。 こんな気持ちになったのは初めてだった。 彼女は最後まで黙って聞いてくれていた。 「本当によく話してくれたわね」 私が話し終えると、彼女は感心したように言った。 「それにしても、そんな無茶してこの程度のケガとはね」 確かにそうだ。 線路に二度も飛び込んで本当にこんな軽傷でいられるものだろうか。 あらためて自分の手足が間違いなく全て付いているか確かめてしまった。 「あの、でも私達、健康保険証もお金も持ってないし。二人分の治療費とか入院費とかどうしたらいいか」 私は急に不安になって聞いた。 「大丈夫、何も心配することはないわ。安心して治療に専念していていいわよ」 「でも、どうやって……」 「あなたのご両親は健在で、保険証もご両親の手元にある。すでに連絡もついた。サーシャちゃんのような境遇の子でも、今はとても良い制度があるからちゃんと救ってもらえるのよ」 看護師は様々な手配を全てやってくれていた。 入院の手続きばかりか、親や学校への連絡、福祉関係機関への報告、それに警察への配慮まで。 「親は何か言ってた?」 私は一応、確認してみる。 「お母様と連絡がとれてね、あなたの状態をたずねてきたわ。『命に別状はないので安心してください』というと、あとは『お願いします』と素っ気なかった」 「そう」 親の態度はわかっていたことだから別にどうってことない。 でも、その後に続いた看護師の言葉と態度に私はまた驚かされる。 「親失格。悔しい……」 そう言って看護師は、肩を振るわせ壁をにらみつけた。 普通こういった時、ほとんどの大人は変な気を遣って言葉を濁したり、一般常識として『母親はお腹を痛めて産んだ子供なんだから、なんだかんだ言っても必ず愛情がある』とか『自分の子供が病院にいたら、どんな大切なことも投げ出して駆けつけるのが親よね』なんて言うものだ。 でもこの看護師は、ありのままを端的に伝え、しかもそれだけではなく、自分のことのように激しい憤りを隠さない。 不思議な人だ。正直、そう思った。 「それじゃ、また後で来ますからね。あとそうそう、着ていた制服なんかはクリーニングに出てるだけだから安心してね」 そう言って、カーテンを閉める看護師の腕時計がなぜか気になって仕方がなかった。 職業柄、見やすいものが必要とはいえ、随分大きくごつかった。 そんなことを考えながらも気が抜けたのか、私は急に眠気に襲われた。 その夜、再びサーシャの夢を見た。 だけど、今度は悪夢ではなかった。 夢の中のあの子は、いつもと変わりなく黙々と絵を描いていたり子猫を撫でていたりしていた。 たまに場面が病院となり、ベッドの上にポツンと座って窓の外の雪を見ていたりした。 それらはどれも独りだったけど、淋しいイメージではなかった。 あの子は夢の中でさえ、特に何か話すわけではなかった。 ただ最後はいつも私を見て、小首を傾けニコッと笑うだけ。 それはクセなどではなく、あの火傷のせいだとわかってはいたけれど、それでもなぜかあの子の笑顔が見られるだけで嬉しかった。 --------- 26 --------- 翌日は朝から普通の食事になった。 病院食は不味いってよく聞いていたけれど、特にそんなことはなかった。 でも相変わらず、何の感情もなくただ口に入れているだけといった感じだった。 食事以外で変わったことといったら、担当の先生が再びケガの具合を見に来たのと、何とかワーカーっていう人が少し話しに来たくらいで、あとは一日中ずっと一人でベッドの上にいた。 そして、翌々日の朝。 「病室内での通話は基本禁止ですからね」 朝食を済ませ、何をするでもなく、ただ茫然と電池の切れたスマホを握りしめていた私は、ふいにかかった声に慌てた。 見ると担当看護師が私を見つめていた。 「もしかして、誰か連絡したい人でもいるの?」 そう問われたけれど、私は黙っていた。 連絡したい人間、それはエリだ。 私は彼女のことがずっと気にかかっていた。 何が本当で何が誤解なのか、ハッキリしていなかったから、全てをちゃんと知りたかった。 でも、どうしていいのかわからず、悶々としていた。 それで、スマホを握り締めるしか私には術がなかった。 彼女が何か言いかけている。 私はなんとなく重ねて質問されるのが嫌で、先に口を開いた。 「これもう電池切れちゃってるから」 「そうだったの。じゃあ、あとで充電器を持ってきてあげるわ」 看護師はその後、腕と足の包帯を確認しながら自然と話を変えた。 「ところで、足首の具合はどう?」 「まだ痛いけど、こうして横になっていれば大丈夫」 「そう。もうしばらくは安静が必要よ」 私は頷く。 「それから、ちょっと話があるんだけどいいかしら。サーシャちゃんの火傷と栄養失調のことなんだけど」 「あの子がどうかしたの?」 私は集中治療室にいるサーシャの身に何かあったのかと思い動揺した。 「いえ、大丈夫よ、安心して。そうではなくて、サーシャちゃんの火傷のことなの。あなたのこの前の話だと、あの火傷は一度も治療されていない可能性が高くなるわよね」 「うん。あの子の状況を考えたらそうとしか思えなくて」 「そうよね。でもあれだけ酷い火傷だと、普通は病院で治療しないと化膿してしまって命を落としている確率が高いわ」 「そう、なんだ……」 私はそれを聞いて、あらためて過酷な状況の中にいたサーシャのことを思い胸が締め付けられた。 「考えられるケースとしては、とても運が良く自然治癒してきたものなのか、または誰かが治療してくれていたのか。どちらにしてもよく助かったと思うの」 「そういえば、火事で火傷を負っているのに、服は焼けたものじゃなかった。あの大きなセーターやマフラーなんかはどうしたんだろう。森の向こうに廃棄物処理場のような建物があったけれど……もしかして何か関係があるかな」 「それも気になるところだけど、もう一つ栄養失調のことも不思議だわ。当たり前のことだけど、人は食べなきゃ生きていられない。栄養失調とはいえ、彼女は長い間、元気にしていた。だとすると食事はどうしていたのか。あなたはサーシャちゃんのことを『凄くタフな子』と表現した。だけどいくらタフといっても、ものには限度というものがあると思うのよ」 「もしかしたら食事も誰か助けてくれていた人がいたのかな。それとも……」 「まだまだわからないことは多いわね。でもその辺りの話を聞くことは、サーシャちゃんにとって良いことなのか辛いことなのかもハッキリしないから、彼女が目覚めてからも、しばらくの間は聞かないようにしましょう。私としては、彼女が自ら話すまで待ってもいいと思っているわ。しっかり身体が治って、元気になって、全てが落ち着いてからで全然構わないことだから」 「うん、私もそう思う」 私がそう言うと、看護師はしばらく何かを考えているようだった。 ◇ ◇ ◇ 数日すると足の痛みも少し薄れてきて、松葉杖で何とか歩けるようになった。 そうして入院生活にもだいぶ慣れてきた頃、救急治療室の緊急電話がけたたましくなった。 その時、私は担当看護師と二人で集中治療室近くの廊下にいた。 「イワマさん!! 今、人手が足りないので、応援お願いできますか」 別の看護師が彼女を呼んだ。 「ごめんなさいね。緊急だからあなたは病室に戻っていて」 そう言うと、厳しい顔をして彼女は集中治療室に駆け込んでしまった。 それからほどなくして、救急車のサイレンと共に患者が搬送されてきた。 目の前をストレッチャーが通っていく。 私は野次馬になる気なんかさらさらなかったけれど、なぜかこの時はなんとなく気になって、その顔をのぞき込んでしまった。 そこで私の目に飛び込んできたのは、エリの変わり果てた姿だった。 あまりの姿に見た瞬間はわからなかった。 だけど、それは間違いなくエリだった。 何でエリがここに? それに、あれがエリだっていうの!? あまりの再会に私はうろたえた。 エリはサーシャと同じ集中治療室へ運ばれていった。 扉が閉まる間もなく、後から医者や看護師達がバタバタと走って入って行く。 後から警察とエリの両親も来た。 私は詳しい状況を知りたくて、その警察官と医者の話を廊下の陰で立ち聞きした。 エリは禁止薬物の乱用と暴力を振るわれているとのことだった。 なんてことだろう。私は今まで、あのクラブの男達やあの中年の男達はエリの友達で、私とサーシャだけが被害者だと思っていた。 だけど、実際には彼女自身が第一の被害者だった。 ヤツらは言葉巧みに彼女に近寄ってクスリ漬けにした。 あっと言う間に中毒になったエリは、クスリ欲しさに男達の言いなりになった。 完全に飼い慣らされて、抜け出せない泥沼にはまった状態。 彼女が連発していた『パーティーだよ』『困る』というのは、きっと首尾良く私を誘い出さなければ、クスリをもらえず禁断症状が出た挙げ句、男達にリンチされるという意味だったんだろう。 それから、いくら誘っても私が来ないことに苛立ちを募らせていた頃、たまたまスマホが見つかる。 そのことをきっかけに、男達に気に入られていた私に対する嫉妬なんかも手伝って、埠頭へ誘い出す計画に手を貸した。 だけど、それが上手くいかなかった男達は、今度はサーシャのことをエリから聞き出し、報復としてあんな惨いことをしたんだ。 エリはクスリによる一時的な快楽と引き替えに、その後はボロボロになるまで利用され、挙げ句の果てにゴミのように棄てられた。 そして、最後に行き着いたのがこの病院だった。 サーシャだけでなくエリまで。私は怒りに震えた。 生ける屍(しかばね)。 エリの姿はそんな言葉を思い起こさせた。 人は短期間でこんなにも変わり果ててしまうのかと、私は恐怖にかられた。 腕には注射の痕が幾つもあった。 あんなにキレイで自慢だったエリのサラサラの髪は、傷んでバサバサになっていた。 それどころか、男にやられたのかクスリやストレスのせいかはわからないけど、所々ハゲていた。 病室ではなく霊安室にいるみたいで怖い。 胸につながれた機械のピッピッという電子音だけが、エリがまだ生きていることを教えてくれていた。 今、彼女に「ミサキだよ」と言っても、わからない。 もしわかったとしても、彼女にとってはもう私なんかどうでもいい人間。 きっと今までだって、私なんかエリにとっては数え切れない友達の中の一人でしかなかったんだろう。 だけど、私にとってみれば唯一の友達だったんだ。 「知っている子?」 担当看護師がたずねてきた。 「エリ」 「もしかして、この前話してくれたあのお友達? そうなのね」 私は首を縦に振った。 「ねぇ、エリはどうなっちゃうのかな」 「わからないわ」 「そんな」 「ただ一つ言えることは、生きることも死ぬことも叶わないグレーゾーンの闇……」 看護師はそこまで言って黙ってしまった。 「何とかならないの? ここは病院でしょ」 「……」 何も答えない彼女。 ねぇ、ねぇ、と繰り返す私の肩を彼女はただ抱くだけだった。 この看護師は嘘をつかない人。 だからその沈黙によって私は知ったんだ。 もし助かったとしても、薬物中毒から抜け出し、長い髪をかき上げクリクリとした人なつっこい目をしてエリが笑えるようになるまでには、長くて辛い試練が待ちうけているということを。 「ちょっと待っていてね」 そう言って、彼女はナースステーションに何かを取りに行った。 しばらくして戻ってくると、私に小さな包みを手渡した。 「これ、さっき警察の人から渡されたものよ。エリさんが持っていたものらしいわ。もしかしたら、あなたならこれが何かわかるかと思って」 それは綺麗なハンカチに包まれていた。 私はそのハンカチをめくる。 すると中から小さな箱が出てきた。 私は目を見張った。 それはサーシャの持っていた壊れたチョークの箱だった。 「中の粉は薬物などではなく、チョークらしいって。何でもね、警察と救急隊員がエリさんを保護した時に預かろうとしたら、友達に返すんだって暴れて大変だったらしいの」 彼女はそう言った。 中には粉々になったチョークの残骸が入っていた。 もしかしてエリは、これを奪い返そうとしてあんな目に。 「あなたの中には、きっとエリさんのことを許せない気持ちがあると思う。サーシャちゃんのことを男達に話したのはエリさんだから。だけど、わかってあげて。あなた達をあんな目に遭わせたのは、エリさんじゃないのよ。全ては薬物のせいなの」 看護師は言った。 私は小さく頷く。 私はずっと自分のことだけで頭が一杯で、エリのことなんて何も気にかけていなかった。 いくらそうだったとしても、せめて一度くらいエリのことを考えていればと後悔した。 でも、エリはずっと前から危ない薬物を乱用していたらしく、もしもっと早く気付けたとしても、薬物や男達から救い出しこのような状況を回避することは不可能に近かっただろうと看護師は言った。 私は無力感とやりきれない気持ちでいっぱいになった。 人間、大概のことはやり直しが利くものと、いつもはプラス思考でものを考えるという彼女も、薬物だけは別と、辛そうにしている。 「あなただって、今回は初期段階の薬物過剰摂取で済んだけれど、それでもちょっと危ない線までいっていたのよ。市販薬だからって甘くみて、もし色々な種類のものを同時に飲んだり、同じものでももっと大量に飲んでいたら取り返しがつかなくなっていたかもしれない。人によっては少量でもね。薬物だけに関して言えば、あなたが助かったのはたまたま運が良かっただけと言った方がいい」 看護師はそうクギを刺す。 エリの場合、薬物摂取の最初のきっかけが何だったのか。 違法薬物をこっそり飲み物か何かに入れられたのか、それとも合法とかハーブとかいうネーミングに騙されて自分でやったのかはわからない。 どちらにしてもそのたった一度の間違いで、彼女は抜け出せない道へと踏み込んでしまった。 あの日、ヤツらの誘いに乗ってパーティと言われているものに行っていたら、きっと私もエリと同じになっていた。 --------- 27 --------- 次の日の夜、担当看護師は非番だった。 別の看護師の定時巡回が終わり、消灯になるのを見計らって私は起き上がった。 ベッドの横にあるクローゼットを開けると、きちんと染み抜きされたコートや制服が入っていた。 血で真っ赤に染まってしまった白のワイシャツは新しいものに替えられていて、靴もきれいに洗われ下に置かれていた。 私は制服に着替え始める。 普段なら2分もあれば済む着替えも、この身体では思うに任せない。 「はあ。なんか年寄りみたい」 服を着ただけで疲れてしまった。 でも座って休んでなんかいられない。 スリッパを脱いで靴を持つ。 まだ普通に歩けない足では素足にならなければ音を立ててしまう。 床の冷たさが足の傷に浸みる。 一足ごとにこめかみにも響いた。 私はエリの友達として、彼女の代わりに復讐しなければならない。 サーシャをあんな酷い目に遭わせてしまったのも紛れもなく私だ。 その償いもしなければならない。 あとそれとは別に、私自身もあの二人をあんな目にあわせたヤツらがどうしても許せなかった。 それに私は知っている。 病院だって決して安全な場所ではないと。 警察の捜査が遅れている間にも、執念深いヤツらはまた私達を傷つけにくるかもしれない。 だからのんきに治療を受けている場合ではなかった。 一度は死ぬつもりだったんだ。本 気で死を覚悟すれば人間なんだってやれる。 ならせめて、私はサーシャとエリの仇をとって、もう二度とあいつらの犠牲にならないようにしてから死にたい。 私はこっそりと自分の病室を抜け出す。 廊下の窓から中庭を眺めると、外は相変わらず雪が降っていた。 サーシャとエリのいる集中治療室は、この中庭を挟んだ向こうの病棟にある。 最後に二人の顔だけでも見たかったけれど、集中治療室に行くにはナースステーションを横切らなければならない。 ナースステーションへ下手に近づけば必ず誰かに見つかってしまうからそれは諦めていた。 「バイバイ。サーシャ、エリ。ちゃんと治療してもらうんだよ」 私は一人そう呟いて、事前に確認したルートで一階に下りた。 守衛室の近くも危険だから、正面は避けて裏口へ向かった。 靴を履き、裏口から出る。 楽勝じゃん。 あとは誰にも見つからずに裏門さえ抜けられれば敷地から出られる。 そう辺りを伺っていた時、聞き覚えのある声が背後からした。 --------- 28 --------- 「どこへ行くの? こんな夜中に」 それは、私の担当看護師だった。 「何で!?」 私は困惑した。 看護師は傘を差し、私服で立っていた。 「今日は非番のはずじゃ? そう言いたいんでしょ」 看護師は私の聞きたいことをあっさりと言い放った。 「何をするつもりなの?」 「べっ、別に何もしないよ」 嘘をつくのがこんなに難しかっただろうか。 赤の他人だと思えばいいんだ。 どうってことない、こんな人。 「真夜中に未成年の女の子が一人、薬物の密売人のところへ行こうなんて、映画のヒロインにでもなったつもりかしら」 シラを切ると決めた私に看護師は畳み掛ける。 彼女は本当に不思議な人だ。 なぜか私の考えていることや行動を全て事前に知っているかのようだった。 「カタをつけに行くの」 私は我慢ができずに言い返した。 「大体、彼らの居場所すらわかっていないんでしょ」 「あいつらのいたクラブへ行って片っ端から聞きまくってやるんだ」 「いい気にならないで。今度こそあなたも大変な目に遭うわよ」 「うるさいっ、私なんてどうなったっていいんだよ」 「そんなことして、あの二人が喜ぶとでも思っているの?」 「喜ぶ!」 「喜ばないわ! 彼らへの仕返しが成し遂げられたとしても、あなた自身が犯罪者になってしまったり、大ケガをしてしまったら何にもならない」 説教のようにキレイ事を言う看護師にカッとなる。 「じゃあ、ヤツらを誰かどうにかしてくれんのかよっ!?」 あの朽ちたトイレの鎖の冷たさが手のひらに甦ってくる。 何もわかってないくせに。 傷つけた人間は平然と生活しているくせに。 そうだ。 汚い大人達がサーシャやエリを傷つけた。 この看護師も同じ大人の仲間。 そんな人間が何かを偉そうに言う資格なんてない。 「何だよ。あんたなんかに関係ないだろ!」 私は突き放すように言った。 「傷ついた方は終身刑みたいなものよね。だからってこんなことしてどうなるの」 「ヤツらを殺して、私も死んでやる」 それから続けて『死ぬのなんて、怖くない!』そう言いかけた時、彼女も同時に私の言葉にかぶせるように強い口調で言った。 「死ぬ気なんかないくせに!!」 「あるよ! 私はずっと死にたいと思ってきた。今まで数えられないほど手首だって傷つけてきた」 「ないわ!!」 彼女は再び強い口調で言った。 それは確信に満ちていているようだった。 「うるさいっ。どけよ! どけってば!」 「じゃ、私を切りつけてから行けばいい。騒ぎになれば、警備の人や警察があなたのことを止めてくれるわ。だけど、あなたは私を切れない。人なんて殺せない。自分も死ねない!」 彼女は断言する。 何なんだ、この人。 訳がわからなかった。 「あんたなんかに私の辛さがわかるわけないだろ!」 私はそう言って目を伏せると、彼女の私服の袖からあのごつい腕時計がちらりと見えた。 すると、彼女はおもむろにその腕時計をはずし、その隠されていた手首を私に見せた。 そこには無数の古い傷痕があった。 しかもそれはどれも深い。 私の傷がかすり傷に思えてしまうくらい。 全く比べものにならないくらい。 「私も同じ、あなたと同じなの。だからわかるのよ」 「ざけんなっ、チキショー!!」 私は声を張り上げていた。 「だけど、今はもうしてないわ。私は変わったの」 彼女は静かに続けた。 「あなたはさっき『ずっと死にたいと思ってきた、数えられないほど手首だって傷つけてきた』と言った。私も以前は、全てが嫌になって、自分も大嫌いで、逃げるに逃げられない辛さに耐えきれなくて、そんな追いつめられた極限状態の中で死に救いを求めて……でも勇気が足りなくて、死にきれなくて、身体を傷つけてしまっている……と思っていたわ。だけど、そうやって傷つけていたのには違ったもっと大きな理由があった。それは、生きているという実感が欲しかったから。確認したかったから。そうする以外に生きているって思えなかったから。切る時に感じる痛み、温かい血の感触、それらは全て紛れもない生きているという証だから」 彼女は言った。 そんなこと今まで考えたこともなかった。 そう言われてみれば、独りきりの冷え切った部屋で自分の手首の上に刃先を滑らせている時は、単に苦痛だけじゃなかった気もする。 その傷の痛みや滲み出る血の生温かさも不快というよりもむしろ心地よく、何かに満たされている気持ちの方が強かったかもしれない。 彼女が言っているのはそういうことなんだろうか。 それでも私は納得できず反発した。 「でも、私は電車にも飛び込んだんだ。それは絶対に死のうとしてだ!」 「確かにそう。だけど、最初から簡単に飛び込めた? 飛び込むまでには、自分の背中を押してくれるキッカケを必死に作ろうとしたんじゃない? 許せないことを手当たり次第かき集めて、生きているのが嫌になるように仕向けて、最後は薬の力も借りてやっとできたんじゃないの? 死にたくないくせに、無理矢理、死のうとしてただけ。自分で自分をだましてた」 「違う、違う!!」 そう激しく首を横に振る私をよそに、彼女は続ける。 「それでも、あなたは助かった。それは、偶然や奇跡なんかじゃない。それは、あなたの心の奥底に微かな希望が残っていて、完全には断ち切れていなかったから。だから、飛び込むタイミングが微妙にズレたり、とっさに身体を動かしたりして電車を避けられたんだと思う。それから、もうろうとした意識の中で古い記憶をたどり導かれるようにあの丘へと行き、サーシャちゃんを背中におぶり、再びあの踏切を渡り切ってこの病院にたどり着けたのも、全てあなたの力で成し遂げられたことなのよ」 「それはただ、あの子を家族という仮面をかぶった悪魔の元へ行かせたくなかっただけ。あの子はずっと不幸だったから、生きて幸せにならなきゃいけないと思っただけ」 「それが今のあなたの一番強い意思。極限の中で自分のことより相手のことを優先させた。あなたはサーシャちゃんによって変わったの」 何も言えなかった。 「私もあなたと同じように変わったわ。キッカケは何だったと思う?」 「そんなのわからないよ!」 「戦争。正確にはある人の戦争体験。以前、たまたま立ち寄った喫茶店でご高齢のマスターが自分の戦争体験を話してくれてね。そこで彼が教えてくれたの。戦場のような極限の場所で、一刻を争う現実を目の前につきつけられれば、人はたとえどんなに堪え難い問題を抱えていたとしても、取り敢えず一端それは何処かに置いておいて、目の前の状況に全ての力を注がざるをえなくなる、と。私はそれを聞いてハッとしたの。それが本当なら、毎日毎日、消せない過去の出来事に囚われ思い悩んでいる自分は、実は自分の認識とは違いまだまだ状況に余裕があって、目前の必要性に迫られていないということになる。つまりそれは裏を返せば、必要に迫られることによって過去を克服できるかもしれないと考えたの。それから悩みに悩み抜いて私が出した結論は、私も目の前にいる誰かの為に生きるというもの」 「誰かのために生きる?」 私は聞き返す。 「そう。それで看護師になったの。きっと患者である今のあなたは、私の職業が看護師でその責務は患者さんの看護をすることだから『お世話してもらっている』と思っているかもしれないけれど、私からしてみれば逆に『お世話させてもらっている』という気持ちなの。看護という一瞬たりとも気の抜けない状況の中、目の前にいる患者さんの命と向き合うことで、私の中に生きているという実感が連続的に生まれる。それが手首を傷つける代わりなの」 彼女のその言葉を聞いて、なぜだろう、傷痕をなめたサーシャの姿を思い出す。 「そして、その『誰かのために生きている』という実感を積み重ねていけば、遠くない将来、その『誰か』の中に自分自身も入れてもらえて、自分のことも好きになれて、自分のためにも生きられるようになるんだって信じている。それはあなただってきっと私と同じはずよ。そのためにも、今のあなたにはサーシャちゃんやエリさんが必要だと思うの。あの子達にもあなたがね」 彼女は私の目をまっすぐに見て、力強く言った。 泣きたいのに涙が出ない。 「でも、このままじゃサーシャの意識が戻った時に会わす顔がないよ。私のせいであの子をあんな怖ろしい目に遭わせてしまった。それは紛れもない事実なんだ。だから、どんな顔して会ったらいいかわからない。なんて謝ったらいいかわからない。あんなにいい子が何でこんな酷い仕打ちばかり……」 私はうつむき、拳を握り締める。 そんな私に彼女は言った。 「でも、命がけでサーシャちゃんを救ったのも紛れもなくあなたよ。今だって無茶を承知で仇を討ちに行こうとしていた。だからきっと許してくれる。私はそう信じるわ。意識が戻った時、あなたが悲しい状況になっている方があの子にとって辛いはず。どんな顔だっていいじゃない、そのまま自然に会いなさい。会えばいいのよ」 私はこの時、自分の中で渦巻いていた怒りや憎しみの気持ちが、水が砂に吸い込まれていくようにスーッと消えていく感覚にとらわれた。 そして自然に、手が制服の内ポケットに入っていたあのスズラン模様の掘られたミニチュア十徳ナイフまで伸びていき、ナイフの刃先を出して大きく振り上げると、それをコンクリートの地面めがけて思い切り叩きつけた。 ガキッという大きな音と共に、刃が根本から折れて宙を舞った。 「もうこの刃、必要ないから」 私は言った。 「ミサキ……ありがとう」 彼女はそう言うと、折れた刃と刃の無くなった柄の部分を拾い上げた。 「それ、枝の部分に掘られているスズランの模様が何となく好きで、ずっと持っていたんだ。だけど私、今までナイフの刃しか使ったこと無かった」 「そう。でも、今度からは他のものが役に立つと思うわ。それにこれは、あなたが新しい一歩を踏み出した象徴の品だから、大切に家に置いておきなさい」 そう言って彼女は私の手をとり、刃の無くなったそれを握らせた。 私は促されるまま再び内ポケットにしまった。 彼女の手はとても温かかった。 大きな音を聞きつけてか、初老の守衛さんが建物の影から顔を出した。 私は緊張して身を固くしたが、彼女は特に今の状況を誤魔化そうともせず、ニコニコしていた。 すると、守衛さんは私に近づいてきて顔をジーと見つめ、ポツリと「よかったな、元気になって」と言って肩をたたいて去っていった。 その肩をたたいた手は、大きくてとてもたくましかった。 その守衛さんはあの吹雪の日、雪の中に埋もれていたサーシャと私を見つけて助けてくれた人だった。 「あなた達を苦しめた人間は絶対この病院内へは入れない。あの経験豊かで眼力ある守衛さん達がしっかりと守ってくれている。もちろん今回のことで警察もちゃんと動いてくれている。近いうち、必ず捕まるわ」 私はその目をじっと見つめた。 「今、私達に大切なことは耐えて待つことだと思うの。それじゃ、寒いから中に入りましょう」 私達は建物の中へ戻った。 外はしんしんと雪が降り続いている。 それから少しの間、裏口の窓から雪を眺めていた。 「ねぇ、イワマさん……」 「初めて私のこと名前で呼んでくれたわね」 彼女はそう言って悪戯っぽく微笑んだ。 「私、本当は何であの空き地に通っていたのかな」 「それは、あなた自身が一番よくわかっているんじゃないの」 イワマさんは言った。 「あの子がね、丘の上で一度だけチョークを貸してくれるって言ってくれたことがあったんだ。だけど私はその時、それがあまりに滑稽に思えて大笑いした。でも私、本当はあの子と一緒に絵を描きたかったのかもしれない」 イワマさんはコクリと頷いた。 「サーシャもエリも助かるよね?」 私は聞いた。 「厳しい状況だけど、ここの先生の腕は確かよ」 「私、不安で仕方がない」 「そうね。でもとにかく、あの子達のことを考えるなら、まずあなたがしっかりして、自分の身体も治さないとダメよ」 「うん」 「じゃ、今夜はもう部屋に帰って休みなさい」 イワマさんは、今夜のことは誰にも言わないと約束してくれた。 ただし、二度とバカなマネはしないという条件付きでだった。 ◇ ◇ ◇ その夜以来、私は気が抜けたように大人しく過ごした。 通常、関係のハッキリしない他人は集中治療室に度々出入りなんてさせてもらえない。 イワマさんは、そんな四角四面の正論を主張するだけのスタッフを説得して私が二人の側にいられるようにしてくれた。 おかげで、私はそれから毎日サーシャとエリに付き添い、二人の手を握って話し掛けることもできた。 それから数日後。 イワマさんに「時間よ」と言われ集中治療室から出されると、ナースステーションのイスに座らされた。 そして、彼女は自分のスマホを私に差し出した。 「読んでご覧なさい」 画面にはある通信社のニュースが表示されていた。 中位の扱いで『密売組織摘発』という見出しがあり、タップすると詳しい記事と容疑者の写真が見られるようになっていた。 そこに並んでいたのは、私を襲ったあの男達全員の顔だった。 私はその時初めて、密売組織の人間達が捕まったことを知った。 「彼らは当分刑務所から出てこられない。少なくてもその間はあなた達が危険な目に会うことはないからホッとするわ」 彼女は言った。 通信社のニュースにはエリのことも載っていた。 でも、女子高生が薬物中毒になったということ以外、詳しいことは何も書かれていなかった。 それからまもなく、エリは状態が安定してきて命の危険は脱した。 今後は専門病院へ転院してリハビリ治療に専念することになる。 薬物中毒の場合、通常の病院では長期にわたる適切なリハビリ治療ができないためだ。 エリは母親に付き添われながら、ストレッチャーで転院搬送用の民間救急車まで運ばれていく。 私もその後に付いていって見送った。 エリはしきりに謝り続けているようだった。 声にならない声で、涙を流して。 「エリ、必ず帰っておいで。しっかりクスリを克服して、いつかあの子にも会ってあげて」 そう言って、私はエリの小指に自分の小指を絡めた。 ほんの少し前のエリなら「なーにやってんの〜」と茶化しただろう。 だけど、今の彼女はただ泣いて何度も何度も頷いていた。 もっと話がしたい。 生きることも死ぬことも叶わないグレーゾーンの闇。 完全に元に戻ることは難しいとしても、そこを抜けて帰ってきて欲しい。 いつか健康を取り戻したエリに会いたい。 言いたいことも、聞きたいことも、たくさんあるから。 その日から私は色々なことを考え始めていた。 晴れの日も、雨の日も、雪の日も。 サーシャが目覚めるのを願いながら。

つづく

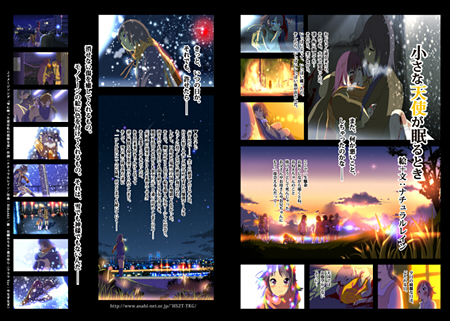

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき ♪少女の涙の叫び ※音注意 ♪ラララハミング ※音注意 ♪イメージソング ♪ボイスドラマ

| |||