※ここまでのあらすじ

この作品はシビアな内容を含んでいます。危険な事、法律に触れる事は、絶対に真似しないでください。

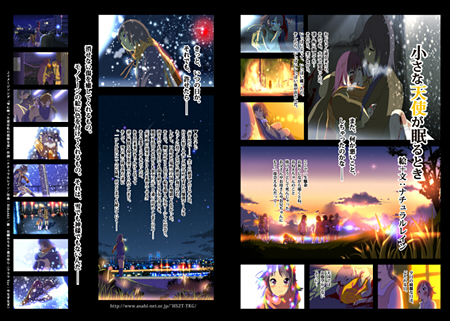

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= †第3章 裏切り =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= --------- 09 --------- 踏切の遮断機は相変わらず下りていたから、地下道を迂回する。 線路の反対側に着くと、そこから曲がりくねった坂道が丘の上へと向かって続いている。 昨日は薄暗くて周りが良く見えなかったけれど、今日は良く見える。 右手はコンクリートで固められた崖、左手には冬枯れの木々。 この辺りにやはり民家は一軒もなく、歩く人の姿も一切なかった。 ただたまに、大きなトラックが荷台に何かを満載して行き来するのを見かけた。 たぶん丘の奥にあった廃棄場のトラックなのだろう。 私は整備が不十分でボコボコになっている坂道を踏みしめ、ひたすら上って行く。 丘の上に近づくにつれ、粉雪がチラチラと落ちてくる。 そうして上り切った丘の上に、あの小さな空き地はあった。 昨日の場所に行くと、あの少女がポツンと一人佇んでいた。 呆れた! まさかまだいたとは。 あのまだら模様の子猫も、その傍らで毛づくろいをしている。 私は、彼女の絵がどうなっているか確かめようと近寄って行った。 コンクリートに目をやると、絵は雨でグシャグシャになっていた。 「あ〜ららぁ〜」 私は半分バカにしたように言った。 来た甲斐があったと勝ち誇った気分だった。 しかし、彼女は私のことなど一切気にする様子もなく、またこの前のようにしゃがみ込むと、セーターでひざを覆って白いチョークを手に取った。 私は前回登った滑り台より彼女に近いところにあるブランコに座り、ヤジを飛ばす。 「チョークなんてすぐに消えちゃうモンじゃなくて、もっとこうペンキとかでドバーッと描いたら?」 彼女はそんな風にあざける私の言葉には何も答えず、せっせと絵を直し始める。 「あんた、昨日も一人でここにいたけど、学校の友達なんかとは遊ばないの? ちょっと聞いてる? 返事くらいしなさいよ」 けれど、彼女は完全に絵の世界に入ってしまい、それからしばらく何を言っても口を開かなかった。 静かに絵を描き続けるその後ろ姿が、私を小馬鹿にしているようでまたムカつきが増してくる。 彼女から視線を外すと、彼女の横に置いてあったチョークの箱がなんとなく気になった。 その箱には赤、黄、青、緑と色とりどりのチョークがあったが、そのどれもが新品のままで、使われているのは白いチョークだけだった 。 それが少し不思議に思えて、私はどうせ答えないと思いつつも再びたずねてみた。 「ねぇ、何であんたの絵には色がないの?」 すると彼女は、私の予想に反して振り向き、そして立ち上がり、言った。 「色はね、神様が付けてくれるんだって」 彼女はそう言うと、微笑みを浮かべながら、粉雪の舞うモノトーンの空を見上げた。 「あっ、はいはい。ほんっと、おめでたいわ!」 彼女は喋っても喋らなくても、どちらにしても私のムカつきは酷くなる一方。 あんなこと言っているけど、所詮は子供の考えることだ。 本当の理由は、ただ単純に白いチョークが多く入ってて色つきチョークは珍しいからとっておきたいとか、どうせそんなたわいもないことに決まっている。 夕方の童謡が流れれば、跳ねるように坂道を下りて行くくせに、何が神様だ。 最低だ。 それからも毎日、少女は丘に来ていた。 描いている絵は、ちょっとした雨や雪で何度となくグシャグシャになっていたが、めげることなく、その度に描き直していた。 私もなぜか意地になり、学校が終わると一応自分のスマホに電話をかけて誰か拾った人が出ないか確認し、その後ファーストフードを買って丘へと上った。 そして、古びたブランコに座り少女をヤジり続けた。 スマホが見つかることを願いつつ、いつか彼女が絵を描くのを止めて、ここにも来なくなることを見届けるために。 ◇ ◇ ◇ そんな日が何日か続いた朝。 あの少女が『サーシャ』と呼ばれているらしいと、ゴミ出しのついでにたむろっていた『聞いたかババア』の話を偶然立ち聞きして知った。 なんと主婦達はあの子の存在を知っていた。 まさかとは思ったけれど、あの強力な情報網を持つヤツらのことだ、ありえない話ではなかった。 もちろん、サーシャなんていうロシア人みたいな名前は通称なんだろう。 あの子はどう見てもコテコテの日本人だ。 どうやら彼女の家は、駅から少し離れた高架橋近くの一軒家らしい。 それ以上の詳しい情報は声が聞き取れなくてわからなかったけれど、そこまでの情報はまず間違いなさそうだった。 あの子は主婦達の間では話題に出るほど有名な子なのか? だとしたらなぜ? 「あら、やですわ。ほんとうに?」 「それでね、ここだけの話」 「ちょっと、ちょっと……」 1人の主婦が、大袈裟に話をやめるように一同を促した。 あの子のうわさ話に思わず足が止まりヤツらの方を見ていた私は、その主婦と目が合った。 私は慌ててマフラーをきつく締めてその場を去った。 それにしても、主婦同士の話し方というのはどうしてああテンプレート的なんだろう。 本当に呆れてしまうほどだ。 そんなことを思いながら私は学校へと向かう。 その日も学校へは行ったものの、いつものように何の進展もなく徒労に終わった。 学校にいるのは私のことを白い目で見る先生と、陰口をたたくクラスの連中だけ。 こうなってしまうと、もし拾われていたとしても学校の人間ではなさそうだった。 私は仕方なくまたファーストフードを買ってあの丘へと向かった。 だけど、その日の丘はいつもと何かが違っていた。 もうすぐあの壊れたレンガの壁のアタマが見えてくるという所で違和感を覚えた。 いつもはあの子と子猫以外誰もいないはずの空き地に、その日は5、6人の人間が群がっている。 それは中学生達だった。 ほとんどは男の子だったが、中に女の子も混じっている。 一見すると不良とも思えない普通の子達だけど、みんな手慣れた感じでタバコに火を着けていた。 私は物陰に身を隠し様子を伺う。 この辺りには滅多に人など来ない。 実際に私は今までこの丘であの子以外に誰とも会っていなかった。 彼らはそれをいいことに、隠れてタバコを吸う場所としてここを見つけ出したらしい。 中学生達は彼女の周りを囲んでいる。 だけど、それは絵を眺めているのではなく、面白がって荒らしているところだった。 「ほら、パス!」 チョークの箱をボール代わりに投げ合う一団と、絵を足で踏み消す一団。 「構わねぇから崖から投げ落としちまえよ〜」 「いいじゃん、やっちゃいなよ〜」 あの子はその傍らで、黙って佇んでいる。 ひとしきりチョークの箱を投げて絵を踏み散らすと、次のターゲットはあの子自身になった。 「誰の許可とってこんなもん描いてんだよ、目障りだぞ、テメー」 そう罵りながら、眼鏡の男の子があの子の首からマフラーを取り去り、だぼだぼのセーターを引っ張った。 思わず尻餅をついた彼女に笑いが広がる。 「ほらよっ」 倒れている彼女の目の前にチョークの箱が投げ落とされる。 わざとそうされたということがわからないのか、彼女はすぐにそのチョークの箱を拾おうとした。 すると、すかさず箱が蹴り飛ばされる。 「誰が拾っていいなんて言ったよ。返して欲しけりゃ土下座でもして頼め」 うつむく彼女の目の前に、今度は体育会系の一人が火の着いたタバコを突きつける。 そこで彼女は初めて表情を変えた。 今までは、何を言われても何をされても表情に出したことがなかったけれど、今は明らかに怖がっていた。 男の子はどこに焼き印をつけてやろうか吟味しているように見えた。 だけど、さすがにそこまではしないだろうから、そのフリをして彼女を怖がらせているのだろう。 「こいつの肩なんか変になってんぞ」 あの子を上から眺めていた焼き印の男の子が、彼女の襟の隙間を見て言った。 「おらよ、ちょっと見せてみろよ」 あの子の腕が無理矢理つかみ上げられる。 「ほんとだ、ほんとだ。なんだこれー」 「どーなってんのかもっとじっくり見てみようぜ」 また違う男の子があの子の服の襟に手を伸ばした。 「こうすりゃ、よくわかんじゃん」 その少し伸びた襟が強引に引き落とされ、彼女の背中が中学生達の前に晒された。 でもどうしたことだろう。 そこで彼らの勢いがパタリと失せる。 ここからだと遠すぎて細かいところまではよく見えない。 「お、おい。何だよ、これ」 「オレだって、知らねーよ」 彼らはそう言ってお互いの顔を見合わせている。 黙って静かに襟を直す彼女。 「チッ」 ふいに振り向いた一人の男の子が、遠くから見ていた私の存在に気付いて舌打ちする。 「塾に遅れる。行こーぜ」 彼らはこの状況を私に見られて、相当焦ったのだろう。 男の子の一人が吸い殻を投げ捨てると、みんな一斉に逃げるように走り出し、坂を下りていってしまった。 少ししてから私はあの子に近づいていった。 「何、今度は中学生達にやられちゃったの? だから言ったじゃん」 私のヤジには全然こたえない彼女も、今回のことはさすがに結構きつかったんだろうと感じた。 しかし彼女に目をやると、特にめげる気配もなく、泣きべそもかいていない。 ただ黙々と荒らされた絵の周りの砂利を払っていた。 それから中学生達に消された絵をもう一度描き直そうと、泥だらけのチョークの箱に手を伸ばした。 けれど、近くにあったまだ火の着いているタバコの吸い殻にその手が止まった。 「怖かったんだ、それ。今やられたばっかだもんね」 この子も普通の子供なんだと私は妙に満足した。 私がその燃えさしを遠くへ蹴飛ばしてやると、彼女は何事もなかったように再びチョークの箱に手を伸ばした。 怖かったよも、ありがとうもなかった。 「あんたってほんとタフね。というよりも、もしかして単なる脳天気とか?」 そうイヤミを吐きながら、いつもと同じ古びたブランコに座りファーストフードの袋を開けようとして私は思わず声を出す。 「んっ?」 見ると、知らないうちに袋の口がグシャグシャに硬く握り潰されていた。 その、もの凄く硬くなってしまった袋の口をほぐしながら、中学生達が嫌がらせをしている時の歪んだ顔を思い浮かべる。 まさか私、この子のために怒っていたなんてことないよね? まさか、ね。 あり得ない。 これは、この子の絵がメチャクチャに踏み荒らされて嬉しくて興奮したせいだ。 私はあの時、格闘技の試合を見ているような気持ちだったはずだもん。 それにしても、さっきのあの中学生達は何で態度を急変させたんだろう。 それが少し気になった。 でも、そんなことはどうでもいいことなんだ。 もう何でもいい。 私は一人でハンバーガーをがっついた。 いつもの風景を取り戻した丘に、高架線の唸りとチョークの音だけがする。 「そうそう、あんたサーシャって呼ばれてるんだってね」 私が言うと彼女は振り向き、首を少し傾けてニコッと笑った。 --------- 10 --------- そういえばあの夜以降、エリからの連絡は一切ない。 やっぱりスマホは見つからないんだろうか。 そんな諦めムードになっていると、その日の夜、自宅へ電話が来た。 「ミサキぃ〜、どおしたのぉ? 今度のパーティーは来るって約束したクセに〜、あれっきり連絡もくれないし〜、クラブにも来ないジャ〜ン」 エリの電話はそんな調子で始まった。 電話口に出たエリは、クラブでお酒を飲んだあの時より明らかにテンションが高く、呂律も回っていなかった。 「あ、ごめん。ていうか、スマホ見つかったら行こうかと思ってた」 「なぁに〜、じゃあスマホのためにしか、あたしと会いたくないってことぉ?」 「そんなこと言ってないじゃない」 「何よ、付き合い悪いのぉ。シュンペイもジュンジも首長くして待ってるよぉ。どうする気〜?」 「どーするって、スマホ探してくれているのは凄くありがたいけど、特に仲がいいわけでもないし」 「何さ、ミサキってば一人だけモテて、気がないふりしてさ〜」 「ふりじゃないよ。向こうが勝手に言い寄ってきただけだって」 「いっつもミサキはそうだよね。ズルイよ」 「え、何。それどういう意味よ?」 エリは受話器の向こうで何か訳のわからない独り言をブツブツと呟いていたが、最後にハッキリと一言だけ言った。 「あたしが困るんだからさぁ」 そして電話は切れた。 私が困るって、何? 何が困るっていうの? エリの言っていることはさっぱりわからないよ。 エリからの電話は、その次の日の朝も来た。 「今夜は絶対来るよね? スマホが見つからなくても、一回くらい来なよ」 「あのさ、エリ最近何だか変だけど、どうかしたの?」 「変じゃないよ、とにかく来ないと私が困るって言ったでしょ」 エリは受話器の向こうで怒っているようでもあり、焦っているようでもあった。 「だから何でエリが困るの? 意味がわかんないからちゃんと説明してよ」 「いいからとにかく来て!」 「スマホが見つかったら必ず行くよ」 「じゃあ何! その絵を描く変な子供のとこには行けて、私の誘いは受けられないっていうんだ!?」 エリは急にヒステリックになった。 「何でそんな強く言うの? エリどうしちゃったのよ、なんかしつこいし絶対おかしいよ」 「べ、別に……。フン、じゃ、いいよ。もう絶交だから!!」 そうヒステリックな声を残して、エリはまたしても電話を一方的に切った。 私はすぐ折り返し電話をかけ直してみたけれど、エリは出なかった。 一体、何なんだ。 まぁ、友達なんてこんなものなんだよね。 つきあいが悪ければ、嫌われる。 無理して色々やっても、どうせ最後は傷つくだけ。 わかってたんだ、最初から。 ついにエリとケンカしてしまった。 これからどうしたらいいだろう。 こんなんじゃもうスマホが見つかっても教えてもらえないかもしれない。 私はそう悩みながらも、その日もまた夕方になるとファーストフードを買ってあの丘へ上っていた。 丘ではサーシャが相変わらずセーターでひざを覆い、地面に白いチョークをあてていた。 いつも彼女の傍らにいる子猫は見あたらなかった。 昨日あんな目にあったのにまた来るとは。 これだけ一生懸命描いているなんて、本当に珍しい。 私が空き地に入っていくと彼女は突然スッと立ち上がり、珍しく私の方に近づいてきて、うつむき加減で手に持っていた新しい白のチョークを差し出した。 「これ」 「何? チョーク?」 「うん」 「まさか、この私にも絵を描けっていうつもりじゃないでしょうね?」 彼女はうつむき加減のまま小さく頷いた。 「へっ? マジで!? あははははっ、そんなのあり得ないでしょ」 私は堪えきれずに大笑いした。 それから彼女はしばらく無言で立ちつくしていたが、私が全く相手にしないで古びたブランコに座ってハンバーガーをほおばり始めると、彼女も一人また自分の絵の世界へと戻っていった。 「今時、絵を描いて死んだ人に会えるなんて、そんなこと本気で考えているんだとしたら、あんた相当貴重な存在だよ。私が重要文化財に認定してあげる。っていうか、あんたは一応生き物だから絶滅危惧種か」 私はあらためていつものように彼女をからかい始める。 「復活の呪文はいつ唱えんの?」 しかしそんな私には見向きもせず、絵を描き続ける彼女。 「無駄、無駄。またすぐ消えちゃうよ、そんな絵。バカなことやってないで、もういい加減学習したらどう?」 この子は本当にイヤミというものがわからないのか。 どこまでもただ黙々と絵を描き続ける。 微笑みにも似た静かな眼差しを凍える地面に向けて。 「カリカリ、カリカリ……」 空き地には絵を描くチョークの音だけがしている。 「カリ、カリカリカリ……」 この世からその音以外全て消えてしまったかのように、私の耳に大きく響く。 私はこの子に絵なんか描いてもムダだとわからせるためにここに来ている。 いくらそんな絵を描いたって、死んだ人間は生き返らないし何も叶わないと思い知らせるために。 今日こそ、この子の諦めた顔を見られるかもしれないから。 今日こそ、誰もいなくなった空き地を見られるかもしれないから。 今日こそ、今日こそ……。 そう思うのに毎回一通りのヤジを浴びせ終わって気がつくと、私は彼女の下手くそな絵をじっと眺めている。 彼女はいつまでたっても一向に描くことを止めようとしない。 最近の私は、無言でじっと眺める時間の方がどんどん長くなって、そればかりが繰り返されるようになっている。 次の日も、またその次の日も……。 私達二人は特に何か話すわけでもなく、サーシャはただ静かに絵を描き、私はその姿をただ眺めているだけになっていく。 段々と自分が何をしたいのかわからなくなっていく。 なぜ私は最後の一歩を踏み出せず、こんなところに来て彼女の描く絵を眺め続けているんだろうか。 あの踏切、そしてこの丘。 それは私にとってどんな意味があるというんだ。 毎回のように目に留まるサーシャの後ろの落書きだらけの壊れたレンガの壁。 ここで、昔何かあった気もする。 でもそれは、思い出さなきゃならないほど重要なことなんだろうか。 今はもう、死ぬことより大事なことなんてあるとは思えない。 物思いにふけりながら食べていたハンバーガーは、最後の一口になるとすっかり冷たくなっていた。 最後の一口を口に放り込んで紙袋を潰そうとすると、つぶれて薄っぺらくなったハンバーガーがまだ一つ中に残っていた。 もうお腹はいっぱい。 今日は少し多く買い過ぎた。 私はその余った一個を手にした。 「これ、あんたも食べる?」 私は言った。 「食べるわけないか。あんたにはこれからおいしい夕ご飯が待っているんだもんね」 すると彼女は珍しく振り向き、少し間をおいてコクリと頷いた。 「へー、ちゃっかりしてるわね。いつもは人の話もろくに聞いてないくせに」 私はニヤつきながら言った。 「別にあんたに買ってきた訳じゃないんだからね。勘違いしないでよね。たまたま一つ余っただけだから」 だけど彼女は、私の言い草なんかお構いなしにそのハンバーガーを両手で受け取ると、チョークの箱と同じく大切そうに胸に抱いて、そのままレンガの壁の方へと走って行った。 きっと私の前で食べるのがしゃくだから、壁の裏で食べようというのだろう。 「帰るわ」 私は夕方の童謡を待たずに立ち上がった。 彼女からの返事もない。 その日、とうとう子猫は姿を見せなかった。 --------- 11 --------- もうこの頃になると、私はスマホのことを諦めかけていた。 エリとはケンカをしてしまったし、学校でも一向に進展がない。 かといって、もう一度初めから爆弾データを集め直す気力も残っていない。 だったらもういっそのこと、想いを遂げられず犬死になってもいいから、死んでしまおうかという気持ちが脳裏をかすめ始めていた。 だけど、タイミングとは不思議なものだ。 私はまた意表を突かれる。 「ミサキちゃん! おひさー」 丘を下り、家に戻ろうと駅の前を通りかかった時、人混みから一人の見覚えのある男が駆け寄ってきた。 「もち、オレのこと覚えてるよねー」 「あの、クラブの時の」 それはエリに連れて行かれたクラブにいたピアスの男だとすぐにわかった。 でも、何となく関わりたくなくて私は曖昧な笑みを浮かべる。 「キミの探してるスマホが見つかったんだよ!」 その突然の言葉に私は耳を疑った。 「エリちゃんも待ってるよん。急いだ急いだ」 スマホが見つかった! 待ちに待ったこの時。 ほとんど諦めていた私は有頂天になった。 それから、ピアスの男はおもむろにポケットから自分のスマホを取り出し、電話をかけて私に差し出す。 「エリちゃんだよ」 男は言った。私は電話に出る。 「ミサキ? この前はごめんね。あたし、どうかしてた」 スマホの向こうから、この前とはうってかわって静かな声がしてきた。 「うん、別にいいよ。こっちこそなんかごめん」 「ミサキのスマホ、見つかって、ラッキー、だったね」 「今からすぐ行くから待ってて」 「……うん」 良かったという割に淡々とした沈んだ声。 というより、そう、何だか感情がない感じ。 たどたどしくてやっぱり呂律も少し変な気がする。 「でもエリ、なんか……」 と言いかけると、男にスマホを取り上げられた。 「はいはい、続きはまたあ・と・で。ささ、早く」 私は急かされるまま、男に着いて行く。 近くの車道に黒塗りの大きなクルマが停めてあった。 「クルマ? 行くとこってこの前のお店じゃないの?」 「違うんだ、とにかく着いて来てよ」 口車に乗せられるとは、きっとこういうことを言うのだろう。 私は怪しいと疑いつつも助手席に乗りドアを閉める。 車内にはムスクの甘い匂いが漂っていた。 男が運転席に座ると、クルマは猛スピードで走り出した。 街の中心街から離れてしばらく走っていくと、前方に海が広がってきた。 途中から国道をはずれて細い道に入った。 急にクルマの通りが少なくなる。 そこから10分くらい走っただろうか。 コンテナがたくさん積まれた大きな船が停まり、倉庫の立ち並ぶ埠頭に着いた。 「何でこんな場所なの?」 「エリちゃんがここがいいんじゃないかって」 何これ。あ、そうか。きっとこれはエリの遊び心だ。 でもいくら大切なスマホだからって、受け渡しにここまで凝らなくても。 組まれた鉄骨をスモークの窓越しに見上げながら少し呆れた。 クルマが停まったのは埠頭の一番外れに建っている窓一つ無い倉庫。 廃屋という訳でもなさそうだけど、老築化していてあまり使われていそうにもない。 いかにも怪しい取引があるといったそんな感じの場所だった。 クルマを降りると海から吹きつける風がきつかった。 運転していたピアスの男は、その倉庫の大きなシャッターの横にある小さな出入り口のドアを開けて私を中に入れた。 内部には古いコンテナや見慣れない大きな機材がたくさん積み上げられていて、天井には小さな照明がいくつか点いているだけで薄暗かった。 「エリー、来たよー」 私は彼女の名前を呼んでみた。 しかし返事はなく、周りを見渡しても彼女の姿はどこにも見あたらない。 でもその代わり、積み上げられたコンテナの陰から帽子を深々とかぶり黒いコートを着た中年らしき男がくわえタバコでこっちを見ていることに気付いた。 顔は帽子の影になって良く見えなかった。 「ね、あれ誰? エリは?」 私は振り向いてピアスの男に質問する。 「怒って帰っちゃったのかなぁ」 「え?」 「ミサキちゃんはオレらみんなとデートするって言ったからかも」 そう言って男はニヤけた。 「バタンッ」 「よっ! 来たぜ」 今、私とピアスの男が入ってきた小さな出入り口のドアが再び開いて、新たにクラブにいたあのトサカ頭の男と2人の知らない中年男が入ってきた。 「おー、今夜はこの子?」 ブヨブヨのお腹をした男がピアスの男に問いかけている。 するとコンテナの陰からジロジロと見ていた男も近寄って来た。 「また会えたね、ん〜」 その虫酸が走る口調は忘れようもない。 「え、何で?」 私に近づくその男は、夜の街で紙切れを渡してきた一見まじめそうなあのサラリーマン風の男だった。 「あれ、知り合いっすか?」 「ん〜、まあね」 男はそう言うと、私の顔面に妙なニオイのタバコの煙を吹きかけた。 「何のマネ? 私、帰る!」 「『コレ』を取りに来たんじゃないのかな? ん〜」 男の手には、私のスマホが握られていた。 「あ、それ私の!」 スマホが見つかったというのは嘘ではなかった。 「そういやエリちゃん、ここにお宝データが入ってるらしいって言ってたよね、ん〜」 「ウヒョー、それってどんなんだろ」 「そりゃもちろん決まってんだろ。アレしかねーじゃん」 男達はいやらしい顔つきでスマホの画面をのぞき込んでいる。 「勝手に見ないでよっ」 私がスマホを取り戻そうとして飛びかかると、今入ってきた男の一人に後ろから羽交い締めにされてしまった。 そして、スマホを持っていた男が近づいてきて私の手をつかんでスマホに親指を押し付けさせた。 指紋認証のロックが解除されたスマホの中を男は物色している。 「ん〜、ファイルの入ったフォルダにもしっかりロックがかかってますな〜。これは益々、興味深いですね〜、ん〜」 男達は興奮している。 「何すんだ、やめろっ!」 私はその腕を振りほどこうとして暴れる。しかしいくら暴れても、その野太い腕ははずれなかった。 相手の男がたとえ1人でも、本気を出されたら私なんかひとたまりもない。なのに、向こうは5人。勝ち目はない。 「ん〜、パスワード教えな」 「誰が教えるか」 私は必死にもがいたが、すぐに左腕をねじ上げられた。 すると制服の下から私の傷だらけの手首がさらけ出された。 「お、こりゃもしかして流行のリスカってやつか。さっすが今時の女子高生だぜ。死にたがってるってのは本当だったみてえだな」 トサカ頭の男が言った。 「気持ち悪い! 離せよ!!」 「カノジョ、威勢がいいじゃねーか。オレ、こういう威勢のいいガキみるとそそられるんだよね〜」 なおも男の腕から逃れようとばたつくと、ポケットから市販薬の入ったケースが床に転がった。 「何だこのガキ、もしかしてクスリまでやっちゃってるわけ?」 ケースをまじまじと見ながら太った中年男は失笑した。 「でも、こんな薬じゃ満足できねえだろ。オレ達と仲良くすればもっとぶっ飛べるぜ」 その太った中年男は続けた。 怖くはなかった。ただムカついた。 自分が弱い子供だということが。 弱者は強者のオモチャでしかなく、そこから逃れる術がないって現実が。 「変なことしたらぶっ殺してやる!!」 「ひゃー、怖え〜」 隣にいたもう一人の中年男は怯えたふりをしておどけた。 「もしかして、私達が力ずくで服をはぎ取るとでも思っちゃったかな、ん〜? でも、ちょいと違うね。私達は紳士なんだ。だからそんな野蛮なことするわけないじゃないの、ん〜」 ハッピーハウスの男が一人で喋って、一人で勝手に納得している。 「だいたい、オレ達はそんなもんじゃ満足しねえんだよ」 「そうそう、服はお前が自分で脱ぐんだよ。しかも脱ぐのは服だけじゃねえぞ、お前の理性の仮面もだ」 「で、オレ達は余分なモノを全部脱ぎ捨てて身も心も素っ裸になったガキのお願いをしかたなく聞いてやるってわけ」 ハッピーハウスの男以外の男達が次々と言った。 「何、そんなこと私がするとでも思ってんの?」 「するんだな、それが」 太った男はそう言って、持っていたカバンからどぎつい色の液体の入った小瓶を取り出すと、私の目の前に突き出した。 「これだよ、これ。自分に素直んなっちゃう凄んごいクスリ」 「素直になりすぎて、全部丸出しってわけ」 「へへ、スマホのパスワードの代わりに、このクスリでお前のパスワード解いてやるよ」 と、再び男達が言葉を続け、最後にピアスの男が「そ・ゆ・こ・と」とニヤつきながら頷く。 私はそのクスリという卑怯な手段に震撼した。 「その辺の凡人がやってる援交やレイプみたいに、金を渡したり一回限りなんて甘ちゃんで済むわきゃねーだろ。オレ達はもっと進んでるんだ。援交してるガキなんか無言で無表情だぜ。コトを早く済ませろ、さっさと金払ってくれって待ってるだけの人形だ。レイプはギャーギャー泣きわめいてばかり。どっちもつまんねぇ。だけどな、こりゃサイコーだぜ。メス丸出しで、卑猥な言葉を吐いて股おっぴろげてケツ振りまくる。輪姦(まわ)し甲斐もあるってもんだ」 太った男はそう力説しながら、小瓶を出したカバンから今度は注射器を取り出した。 ビニールパックが破かれ、瓶に注射器が刺される。 どうやら今までのその狂った話は、男達が身勝手な妄想を並べているだけではなかったようだ。 一杯までシリンダーが引き上げられた注射器がかざされる。 針先から液体が弧を描いて飛んだ。 「せっかく生まれてきたんだ、最後ぐらい最高にハッピーなことして死のうぜ。あの世に行く前に、オレ達がこの世の天国を味あわせてやるよ」 男達はなめるように私を見ている中、後ろから羽交い締めにしている男が耳元で囁く。 「そう、だよね。どうせ死ぬんだもん。メチャクチャやっちゃってからの方が得だよね」 私は下を向き、ボソッと呟いた。 「何だこいつ、聞き分けいいじゃん」 男達は呆気にとられ、半ば拍子抜けしている。 「私、もうすぐ死ぬんだ。だからそんなモノやんなくたって、後先考えずに何だってできる」 私は淡々と言った。 「それは、クスリをやらなくてもメス丸出しにするってことか?」 太った男がたずねてくる。 私は頷く。 「ウヒョー! まじかよ。死のうとしてるガキがノーマルでどんくらいメス丸出しにできるか興味津々だぜ」 太った男がそう言うと、周りの男達は全員ニヤついた。 「よし、じゃあやってみろ」 やっと羽交い締めを解かれる。ゆっくりと制服の胸に手を滑らせる。 「ひょーひょー。ストリップだぜ」 トサカの男がはやし立てる。 私は男達を見据えて胸の内ポケットの奥へと手を入れた。 そして、使い慣れた『ソレ』は、私の手にしっくりと収まった。 --------- 12 --------- 私は怒りに身を任せ、胸の内ポケットの中にあったスズラン模様の掘られたミニチュアの十徳ナイフでハッピーハウスの男に斬りかかった。 刃は男の頬を擦っただけだったが、男が一瞬怯んだ隙に体当たりしてスマホと市販薬のケースを奪い返し、一気に走り出した。 太った男は注射器を構えたまま意表を突かれて目を白黒させている。 「アブねー、こいつ何か武器もってやがるぞ」 「さっさと捕まえろ!」 野太いダミ声。 「捕まえたヤツから好きにブチ込んで犯っちまえ」 太った男がそう言いながら、注射器とクスリの瓶を男達全員に投げ渡しているのを背後で感じる。 「よーし、それじゃあ本格的なオニゴッコといきますか〜」 「うひょ〜、いいねぇ!待ってました。ガキ狩り最高に燃えるぜー」 そうわめきながら追ってくる男達。 捕まりそうになると、再び思いっきり腕を振り回す。 「ビリッ!」 今度はもう一人の服を切り裂いた。 「この前みたいには逃げられませんからね、ん〜」 私は巨大な倉庫の中で男達に追い回される。 助けを呼ぼうにもここは倉庫の中。 しかも夜中だ。 こんな所、たとえ外に出られたとしても人なんていそうになかった。 「キャァッ!!」 私は床に転がっていた材木に足をとられ、もんどりうって倒れ込んだ。 「どうしちゃったかな、ミサキちゃ〜ん」 男達の猫撫で声。 捕まってたまるか。 私はすぐに起きあがって再び走り出す。 広い倉庫の奥へ奥へと積み上げられているコンテナを合間を縫って全速力で走った。 「ハァハァハァ……」 息を切らせながらコンテナをかいくぐり続けると、奥に小さなドアが見えた。 ドアに走り寄り、取っ手に手をかける。カチャ。 開いた! ドアには鍵がかかっていなかった。 外に出られる。 でもその期待は一瞬で消えた。 あっ、また別の倉庫。 出口はどこ!? 必死に辺りを見回す。 「早く出ておいで〜、見つからないと思ってるのか〜い」 「みんなで仲良くやろうよ〜」 揶揄する声があちこちに反響する。 やがて、何かの資材らしき残骸が山積みにされた場所に出た。 仕方ない、取りあえず一旦ここに隠れよう。 体力も限界だった。 私はやっとの思いでその奥の物陰へと逃げ込み、身を隠した。 足のカクカクがまだ収まらない。 せっかく奪い返したスマホで助けを呼ぼうにも、まずここがどこだかわからない。 GPSをONにして地図アプリを立ち上げてみたとしても、こんな窓一つ無い倉庫ではGPSの電波が届いてくるとは到底思えない。 警察とだって関わりたくない。 それ以前に、電話で少しでも声を出せばたちまち見つかってしまう。 かといって、見つからずに明るくなるまでじっと隠れているなんていうのもたぶん不可能だ。 これといった策も浮かばないまま、数分ほど経っただろうか。 突然、ポケットのスマホから大音量でメロディが流れ出した。 心臓が止まりそうになる。こんな状況なのに! 着信画面をみると、非通知になっている。 きっと男達からだ。 そうか、ヤツらは私のスマホの番号を自分達のスマホに登録してたんだ。 私は即座に電源ごと切断する。 だけどすでに遅かった。 「ミサキちゃん、みっけ。スマホって便利だな〜」 液晶画面に仄かに照らされた闇に、スマホを手にしたトサカの男が立っていた。 スマホが私の居場所を知らせる道具になってしまった。 男達の方が一枚上手だった。 「オレ達の愛のコールを切るなんて〜」 「おら、その武器こっちに渡しな」 「くたばり損ないが聞いてあきれるぜ」 他の男達も集まって来る。 爆笑がせせら笑いに変わり、最後には再びいやらしいニヤつきに変わる。 「楽しみですね〜、ん〜」 そう言って、ハッピーハウスの男が私の目の前で上着を脱ぎバックルを外す。 「へへ、じゃあこの辺でガキの時間はおしまいだ。ここからは、大人の時間に付き合ってね」 後ろにいた太った男が注射器のキャップを取った。 都合のいい人形になんかになってたまるか。 私は目を瞑り、ぎゅっと唇を噛んだ。 その瞬間、急に倉庫全体が明るくなった。 「おい! そこで、何やっている!? 全員動くなっ!!」 男が二人、懐中電灯を持って私と男達を照らした。 巡回の警備員だった。 「おい、しっかり見張ってろって言っただろっ!」 「すまん、オレもやりたくてよ」 それまで団結していた男達がけなしあいを始めた。 自分だけは捕まらないようにと浅ましいまでに互いを押しのけている。 「ガキ、覚えてろよ! この借りは必ず返す」 「いつか、あなたの大切なもの奪ってやりますからね〜、ん〜」 男達はそんな使い古されすぎてギャグにすらならないような捨て台詞を残して、四方八方へ散って行く。 バーカ、私に大切なものなんてないんだよ。 心配してくれる家族なんかいないし、友達だって最後の一人に裏切られてしまった。 その他、キレイさっぱりなーんにもない。 だから刃だってビュンビュン振り回せるし、もう怖いものなし。 超最強、無敵。 警備員は私に気付いていなかった。 彼らは全員、男達を追って行った。 私は様子をうかがいながら、警備員が踏み込んできた扉に向かった。 扉は開いたままになっていたので、すばやく左右を確認し足早でそこから離れた。 男達や警備の人間と鉢合わせしないように足音を忍ばせながら、建物の影に沿ってしばらく歩いていくと国道に出た。 バスはとっくに終わっちゃってるし、タクシーも通らなかった。 諦めてそのまま長い時間トボトボと歩き続けた。 夜明け前。静寂が辺りを包み込む時間。 空を見上げると雲の合間から三日月が出ていた。 その夜明け前の月はとても遠く小さかった。 どんなに頑張っても、手が届かない小さな小さな月。 それは私の幸せのようだった。

つづく

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき ♪少女の涙の叫び ※音注意 ♪ラララハミング ※音注意 ♪イメージソング ♪ボイスドラマ

| |||