※ここまでのあらすじ

この作品はシビアな内容を含んでいます。危険な事、法律に触れる事は、絶対に真似しないでください。

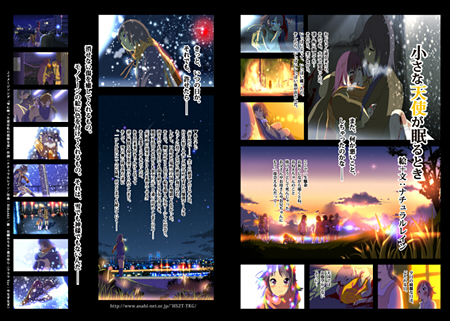

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= †第6章 雪の舞い降るあの坂を =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= --------- 21 --------- 鉛色の空は表情をどんどんと変え、荒れ模様となっていた。 「ミサキ、お姉、ちゃん……」 サーシャが弱々しく呟く。 私はいつこの子に自己紹介をしただろう? しかし、今そんなことを考えている余裕はなかった。 私は突き動かされるように、彼女を背中におぶり、その上からコートを羽織る。 ブラウス越しに当たる彼女の身体は、とても痩せていて軽かった。 だけどいくら軽いとはいえ、体力のない私がこの子をおぶったままどこまで歩き続けられるのか。 大きな不安がよぎる。 ただそれと同時に、彼女を背中に背負った瞬間、真夜中に独り手首に刃先を当てている時と同じような感覚を覚えた。 そしてその後には、何ともいえない充実感のようなものに満たされた。 それはとても不思議な感覚だった。 立ち上がると、吹きつける突風によってコートさえも奪われそうになる。 「これから坂を下りるからしっかり私の背中につかまっているのよ。離したりしたら承知しないからね」 私はいつもの悪態をつき、必死でアシの沼地を抜け、街へと続く坂道を下り始める。 坂道は、一人で上るよりも二人で下る方がはるかにきつかった。 サーシャを落とさないように、必死になればなるほど足元がふらつく。 凍ったアスファルトを雪が隠し、それに足をとられる。 靴の中は入り込んだ雪が解けてビショビショになり、すでに指先の感覚はない。 辺りには吹雪のゴーーッという音だけが鳴り響いている。 いつもは夕方の童謡が流れた後、坂を下り始めるとあっという間に見えてきたはずの踏切が今は一向に姿を現さず、警報機の音も聞こえなかった。 それどころか、私の耳のすぐそばで聞こえるはずのサーシャの息づかいすらよく聞こえない。 吹雪は日常の音を消し去ってしまっていた。 それでも私は彼女に声をかけ、度々おぶり直しながら少しづつ歩を進める。 「なんだか、サルの親子みたいね。ほら動物園なんかでよくくっついているでしょ。私の家にもあるんだよ、サルの親子のぬいぐるみ。子供の頃の私のお気に入りだったの」 誰もいなくなった家の押し入れの奥に忘れ去られたようにしまわれているあのぬいぐるみ、今どうなってるだろう。 私はそんな意味のないことを考えていた。 「あんたのお気に入りは何かあるの?」 「うん」 彼女はそう小さく返事をしただけだった。 わざわざコートを彼女の身体の上から羽織ったというのに、いつまで経っても背中に体温が伝わってこない。 凍え切っている彼女の小さな身体。 微かに生温かい血の感触。 その感触すらもすぐにかき消す突風。 自分の首にまかれた細い腕が今にも力なくズルッと解けてしまいそうで、ただそれだけが怖かった。 「しっかりしなさいよ。今、この私がわざわざあんたを病院に連れていってやるんだから」 「うん……」 彼女はもう一度弱々しく答える。 「もっと色んな絵を描いて私に見せなさいよ。それで文句を嫌というほど言わせなよ」 「う、ん……」 返事はより弱々しくなり、途切れ途切れになった。 「ほら、これからあの絵が現実になるんでしょ? だったら、私にその証拠を見せてちゃんと証明してみせなさいよね」 「……」 「眠っちゃダメだよ。死んじゃうから!!」 急速に積もり始めた雪は、あっという間に足首近くにまでになった。 丘も道も廃棄場も、全てが雪に埋もれていく。 辺りが全く知らない場所に思えてくる。 どこまで行ってもサーシャと私の二人きり、他の人間なんて一切存在していない気さえしてくる。 「じゃあ、あんたに何かプレゼントあげるわ。もうすぐクリスマスだしね。何がいい?」 私はサーシャを励ましたくて、自分も励ましたくて、そうたずねた。 「……」 返事がない。焦る。 「たくさんあるでしょ、あんたずっと不幸だったんだから。たとえば私だったら、高級ブランドの服にアクセサリーとか、三つ星レストランで食事とか、世界一周豪華客船の旅とか……。まぁ、今並べたようなやつはちょっと無理かもだけど」 頼むから何か答えて。メチャクチャわがまま言って。 そうじゃなかったら、こんなくだらないことしか言えない私をバカにして。 そしたら天の邪鬼な私はまた力が出せるから。 「おね……え、ちゃ、んは……」 良かった、喋ってくれた。 「ん、何?」 「お日様の出……てる、あったかい日に、ね……」 「うん」 サーシャはそれからしばらく弱々しく息をするだけだった。 私はもう一度「あったかい日に?」と答えを促した。 彼女は私の首筋に冷たい頬をすり寄せるようにして囁く。 「あの丘で……、お父……さんと、お母さん……と、お兄ちゃ…んと、みん……なで……ピクニック、したい……」 私はその言葉に思わず立ち止まる。 どうしてそんなこと言うのよ、まだわかんないの? あんたのことを虐げて殺そうとしたのはそいつらなのよ! それに、今あんたがこんなに辛い思いをしているのも、元はといえばそいつらのせいなのに……。 そんなヤツらと。 彼女は再び私の背中に顔をすり寄せて囁いた。 「ミサキお姉ちゃんの背中、懐かしいお家の匂いがする……」 もう、そんなことばっかり言わないでよ! 今更そんなこと言ったって、遅いよ。 何もかもみんな手の届かないところに行っちゃったんだよ。 私達を置いて。 あんたの家は燃えてみんな死んじゃったし、私の家族だって、どこまでも平行に続く線路のレールみたいに嫌な音を立てて軋み合うだけで決して交わることなんてないんだ。 もう二度と。 今からじゃもうどうしようもないんだよっ!! --------- 22 --------- 雪を巻き上げながら通り過ぎる突風にあおられてふらつき、私は片膝をつく。 もう何度倒れそうになったかわからない。 膝っ小僧は激しく擦りむけ、血を滴らせている。 痛みに顔を歪めようにも、風で棘のようになった雪が顔に容赦なくバチバチと当たり、硬直して思うように動かない。 「チクショウ、何で私はこんなに軟弱なんだよ!」 どうしよう、このままこの子が死んじゃったら。 私はどうやって償ったらいいんだろう。どうやって……。 弱気になってそんなことばかりを考える。 誰でもいいから、神でも仏でも、何だっていいからお願い。 私自身は助けて欲しいなんて言わない、自分なんかどうなっても構わない。 だけど、この子だけは助けてあげて。 もしそれがダメでも、もし死んじゃったとしても、地獄にだけは行かせないで。 あんな家族の仮面をかぶった悪魔のようなヤツらがいる所にだけは……。 私は、雪の夜の寒さ、傷の痛み、悔しさ、不安に耐え、それでも必死に彼女のことを考え、本気でそう祈っていた。 何やってんだろ、私。 ほんと笑っちゃう。 自分が可笑しかった。 私は友達や家族だけじゃなく自分自身すらも信じられなくなってる人間なのに。 死のうとしても死ぬことすらもままならないような人間なのに。 こんな見ず知らずの子を助けるために死にものぐるいになって、天に向かって存在を信じてもいないはずの『誰か』にお願いしているなんて。 私は揺らぎそうな心を立て直すべく、無心になろうと目を瞑る。 だけど、瞑った私の目に浮かんできてしまうものは、なぜかあの丘の壊れたレンガの壁。 そして、その足元の地面に広がるこの子の絵。 壊れたあの壁、空き地、家族……。 私は意識の底に沈んでいた記憶をたどるように、想いを巡らせる。 そう、昔……それはずっと前。 私は家族みんなであの丘へ行ったことがあった。 幼い私は、はしゃいで踏切を渡って丘へと続く坂を上り、私達家族はあそこでお弁当を広げたんだ。 もしかしたら、それはちょうどサーシャが絵を描いていた辺りだったかもしれない。 これは偶然なんだろうか。 『ずっとこのまま、みんなでこうしてたい』 卵焼きをほおばりながら、そう呟いたのは誰だったろう。 そう思い出した時、目の前に私の家族がピクニックをしている場面とサーシャの絵が交互に浮かんで消えた。 あぁ、もうっバカ! 何でよりによってこんな時に自分のことなんて考えているんだ。 サーシャは親に殺されかけて、挙げ句に私のせいでまた死にかけている。 今は彼女の命を一番に考えるべきなのに! 私は自分を叱った。 だけどサーシャへの謝罪の気持ちと同時に、その感覚もどんどんどんどん止めどなく大きくなっていく。 思い出した記憶が呼び水のようになって。 「ドクン、ドクン……」 すると一時、吹雪が止んで雪は牡丹雪へと変わり、辺りは静けさを取り戻した。 雪が服の上に人と人とが手を取り合う輪のような結晶を残す。 その取り合った手に想像を巡らすと、さらに記憶が招き寄せられてきた。 「ドクン、ドクン、ドクン……」 その輪の中に、光の帯が流れていく。 やがてそれは、映像のようになった。 何なの、これ!? 私は牡丹雪の舞い降る夜空を見上げた。 家族への様々な想いが堰を切って押し寄せてくる。 漆黒の空に舞う真っ白な雪の一片一片に家族の映像が映る。 幼い無邪気な笑顔の自分まで見える。 「ド、ク、ン。ド、ク、ン。ド、ク、ン。ド、ク、ン」 映像は止まらない。 鼓動と共にどんどん膨らんでいく。 見える。 とてもゆっくりと。 ハッキリと。 そして、溢れた── --------- 23 --------- お父さんは…… 歩道橋を手をつないで歩いてくれた。 家出した時、迎えに来てくれた。 ハンバーガーを一緒に食べてくれた。 膝の上に私を乗せてくれた。 サルの親子のぬいぐるみを買ってくれた。 自転車の乗り方を教えてくれた。 会社に連れてって、椅子に座らせてくれた。 駅のホームから手を振ってくれた。 ・ ・ ・ お母さんは…… リビングに絵を貼ってくれた。 目玉焼きを作ってくれた。 髪を結んでくれた。 学校から帰るとお帰りって言ってくれた。 せがむと口紅を塗ってくれた。 夜、枕元で本を読んでくれた。 風邪をひくと氷枕を作ってくれた。 私の誕生日を毎年祝ってくれた。 ・ ・ ・ お兄ちゃんは…… 道で靴ひもを結び直してくれた。 お菓子を分けてくれた。 怖くて苦手なエスカレーターに手をつないで乗ってくれた。 怒られると一緒に押し入れに入ってくれた。 大きい方の目玉焼きをくれた。 停電の夜一緒に寝てくれた。 縄跳びをして遊んでくれた。 一緒に電車を数えてくれた。 ・ ・ ・ これって、私が子供の頃の楽しい思い出? ううん、楽しい思い出とかそんな大層なものじゃない。 普段は意識もしない、本当に本当に些細なことばかり。 だけどそれは、牡丹雪と共に後から後から私を包み込むように降ってくる。 お父さんが、お母さんが、お兄ちゃんが、私にくれた優しい日常。 平凡だけど、穏やかな生活。 そんなずっとずっと遠い昔に忘れてしまっていた感覚が溢れてきた。 これって、私の幸せなのかな……。 雪は、全てを消し去るために降るんじゃなかったの? 私、ずっとそう思っていた。 だけど今、その雪は忘れていた記憶を鮮やかに甦らせながら私の周りに降り積もり、私の心も満たしていく。 そうだ、私達家族には、空から降ってくるこの雪にだって負けないくらい、たくさんの幸せがあったはずなのに……。 何で今まで、忘れていたんだろう── --------- 24 --------- ゴーッという音で私は我に返る。 不思議な一瞬が過ぎ去ると、牡丹雪は元の吹雪に戻っていた。 片膝をついて茫然としている私の耳に、吹雪の合間からもう一つ微かな音が聞こえてきた。 私はその音に全神経を集中した。 「カンカン、カンカン……」 警報機の音が確かに聞こえる。 「踏切だ!」 私は気を取り直して坂を一気に下り切ろうとした。 でも、あともう少しというところで、雪の下に埋もれていた凹凸に足を取られ思いっきり転んでしまった。 再び立ち上がろうとすると、右足首に激痛が走る。 「痛っ」 ここまで来て足を痛めてしまうなんて。 取りあえずサーシャを背中から降ろし、踏切に着いたことを教えようと声をかけたけれど、すでに彼女は全く動かなくなってしまっていた。 「サーシャ? サーシャ!?」 目の前を長い長い貨物列車が滑り込んで行く。 「カンカン、カンカン……」 踏切の赤い信号が激しく点滅している。 しゃがみ込んだまま、鼓動もそれに合わせて激しく高鳴った。 二人は誰もいない夜の踏切で、信号の赤い光を受けて真っ赤になった地面にしばらくうずくまる。 私のワイシャツもサーシャの血と信号の光でこれ以上ないほどの赤に染まっていた。 この踏切さえ渡ってしまえば、病院はもうすぐそこ。 なのに、目の前には開かずの踏切が立ちふさがっている。 ここの線路は6本。 こんな吹雪だというのに電車は途切れる気配がない。 走っている電車はかすんだ目と吹雪でよく見えず、音すらもあまり聞こえない。 しかも、私は足を痛めている。 この状況で無理して踏切を渡れば、たぶん途中で電車が迫ってきてもわからない。 もし仮にわかったとしても、この足で回避することは難しいから、高い確率で轢かれてしまうだろう。 クソッ、こんな状況になっても、いつものように地下道を迂回するしか方法はないのか。 だけど、それはどう考えても無理。 私の体力が限界。 サーシャの命も一刻を争う。 そうだ、踏切には緊急停止ボタンがどこかにあったはず。 私はサーシャから一旦離れ、足を引きずりながらかすんだ目で警報機の周辺を探し、なんとかボタンを見つけて押した。 しかし警報機の音は止まず、何の変化もなかった。 雪のせいだろうか、ボタンは完全に壊れているようだった。 それでもしつこくボタンを押し続けていると、電線を垂れ下げていた重たいシャーベット状の雪の塊が落ちてきて、サーシャの真横でグシャッと潰れた。 このままじゃ死んじゃう……。 イヤ、失うのはもうたくさん……。 もう、私から何も奪わないでよ。 突風は積もった雪も舞い上げ、横を向いても下を向いても目は開けているのが辛い状態で、呼吸さえも阻まれた。 そんな中、この子をおぶって電車に轢かれずにこの踏切を渡り切る自信なんてない。 だけど、やるしかない。 私は決意したんだ。 この子をあの家族の皮をかぶった悪魔のところへは行かせないと。 私は地面に膝をつき、サーシャをしっかりとおぶり直し、叫ぶ。 「バカヤロー、負けてたまるかよっ!」 背中のこの小さな温もりを絶対に消したりしない。 私達は踏切の向こうに行くんだ。 この向こうには、この子が歩いていく新しい道がある。 きっとその先には、この子の思い描くような本当の家族も待ってる。 私はそう信じてる。 お父さん、お母さん、お兄ちゃん、ありがとう。 サーシャの幸せな未来待ってて。 生きてきた17年間……家族みんなからもらった全てをバネに、身体の限界を超える力を振り絞って私は再び立ち上がる。 「サーシャ、行くよ!!」 私達は意を決して、開かない遮断機をくぐりその中へ飛び込む。 この踏切の向こう側から飛び込んだ時と同じように。 私はあの時、目を瞑っていた。 死ぬために。 だけど私は今、目を瞑らず大きく見開いている。 生きるために。 警報機の音が鳴り響く。 赤いランプの点滅に呼応して、ドクン、ドクンと心臓が激しく鼓動する。 電車のライトの大きな光が、私達を一瞬にして飲み込む。 背中が熱くなるのを感じる。 その熱は背中から全身に流れ込んでくるように巡る。 二人の身体が一つになるような感覚。 身体が軽くなる。 それはまるで、羽根が生えてふわっと浮いたかのようだった。 そして……。

つづく

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき ♪イメージソング ♪ボイスドラマ ♪少女の涙の叫び ※音注意 ♪ラララハミング ※音注意

| |||