この作品はシビアな内容を含んでいます。危険な事、法律に触れる事は、絶対に真似しないでください。

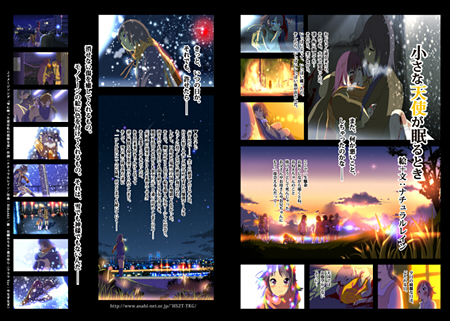

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき ========================= ▼小 説 小さな天使が眠るとき 絵・文:Natural-Rain ========================= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= †プロローグ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 私「ねぇ、お母さんまだぁ〜」 母「はいはい、今行きますからね。もうちょっとだけ待っててね」 私「は・や・く、は・や・く!」 父「まぁ、落ち着きなさい。それよりほらこれを見てごらん」 私「わ〜、かわいい〜お花の模様が付いてる。なぁに、お父さんそれ?」 父「これはな、魔法みたいに何でもできる道具なんだぞ」 私「何でも?」 父「そうだ。これ一つあれば困った時に役立ってくれて、みんな幸せになれるんだぞ」 私「すごーい。み・ん・な、し・あ・わ・せ」 兄「でも、その中には危ないものも混ざってるから、オレら子供は勝手に触っちゃダメなんだってさ」 私「そっか、わかった」 父「二人ともいい子だ。よし、これもちゃんと袋の中に入れておくからな」 私「はーい」 母「用意できましたよ。それじゃ、行きましょうか」 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= †第1章 絵を描く少女 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= --------- 01 --------- ――白の世界。 雪の積もったような、真っ白な地平が広がっている。 動くもの一つ無く、何の音もしない。 ああ、何もかもが消えていくこの感覚。 とっても安らいで、気持ちがいい。 こんなに心地いい感じ、生まれて初めてかもしれない。 「パァーーーン!」 突然の大きな音。 私は一瞬にして我に返る。 大きな黄色い光と点滅した赤い光が目に突き刺さる。 「カンカン、カンカン、カンカン、カンカン……」 そう、あれは幻……。 薬を大量に飲んで起こった意識の混濁。 轟音と共に駆け抜ける電車の風圧で巻き上がる髪。 よろけて後ずさりする脚。 踏切の警報機の光と音とシンクロするように鼓動する私の心臓。 これが現実……。 凍てつく冬の夜、私は遮断機の下りた踏切の前に一人佇んでいた。 --------- 02 --------- ここは手首の傷と眠れない夜を重ねてやっとたどり着いた場所。 この踏切から線路に飛び込めば確実に死ねる。 猛スピードの電車とキスして全てとおさらば。 この手も足も制服のままバラバラグチャグチャの肉片になる。 そして、その向こうには私の求めていた世界があるんだ。 そこが天国だろうと地獄だろうと構わない。 だけど、ただ死ねればいいってわけじゃない。 何もしないで一人ひっそり死ぬなんてまっぴらごめんだ。 かといって、死ぬ前に警察に捕まるのも嫌だ。 だから、この方法にした。もう準備万端、整ってる。 私は制服のブレザーのポケットからスマホを取り出した。 これは、通話もメールも家族間なら全部無料なのに、父親からも母親からも兄貴からも一切連絡の来ないスマホ。 来るものといったら間違い電話か、通信会社からの不具合のお知らせか、あとは、たまに唯一の友達? からの連絡くらい。 他には何もない。履歴はただそれだけ。 親や兄貴にはこちらからも連絡するつもりなんてないから、そんな役立たずの電話番号やメールアドレスなんかずっと前に消してしまった。 残っているのは友達の1件だけ。 その代わりメモリの中には、私、木内未咲(キウチミサキ)の苦悩のデータを詰め込んである。 データの内容は300枚強の写真に2千文字弱のテキスト、それと1時間弱のボイスとムービー。 もちろんそれは『遺書』なんていう可愛いもんじゃない。 それは私の復讐心の塊。 私が苦労して集めた親や兄貴の弱点。 あいつらが絶対誰にも知られたくないはずのもの。 ついでに、私の家を見下ろすマンションの醜悪な主婦どもや、高校のキモイ教師や、クラスでイジメを見て見ぬふりしているようなクズな連中のものもある。 言ってみれば私が許せない人間に対して確実に報復する武器、一人一人に炸裂させる逃げようのない爆弾だ。 そいつをネットにぶちまける。 それと同時にこの踏切で死ねば、私のことを知っている人間や私に名指しされた人間はみんな、電車でここを通る度に嫌でも私のことが頭に浮かんできて毎回気分を悪くさせられる。 上手くいけば、電車を止めたことによる莫大な賠償請求も親のところにいく。 これが気に入らない人間に対する私の最高の当てつけ。 人生最大にして最後の仕事。 「バイバイ」 私はそう小さく呟いてスマホの送信画面をタップした。 画面上をデータ転送のバーが少しずつ伸びていく。 「これであいつらの最低最悪な姿が永遠にネット上を彷徨い続けることになるんだ。ザマアみろ!」 市販薬がかなり効いているらしく、スマホを握る指が少し震えてきていた。 「カンカン、カンカン……」 私は顔を上げる。 目の前には上下計6路線もある広い線路。 そこを電車が絶え間なく行き交っている。 それにしても、このスマホは通信速度が酷く遅い。 だいぶ古い機種というのに加えて、データ量も半端ないから送信にはムチャクチャ時間がかかる。 でも、もうあとは放っておいても自動的に送信完了になる。 私はそこで、たぶんこれは薬のせいもあってだと思うけれど、何だか急に我慢ができなくなり、画面の送信バーが90%を越えた辺りでスマホを踏切の脇の敷石に置いた。 「カンカン、カンカン……カンカン、カンカン……」 今までの辛い記憶が激しく背中を押す。 もうためらいはない。 あと一歩で消えられる。 私はもうろうとする意識の中で電車が来るのを確認し静かに目を瞑り、遮断機のポールをくぐって勢いよく線路に飛び込んだ。 「パアーーーン!!」 すぐに大きな警笛音と激しい風圧が私の身体を襲う。 そして……。 一瞬にして意識が遠のいた。 --------- 03 --------- …… …… ……ん? ……あれ。 ……何も見えない。 ……何も聞こえない。 ここはどこだろう? ちゃんと死ねたのかな? 私は人が死んだら、意識が無くなって眠っているみたいな状態になるんだとばかり思っていたのに、今、目の前には真っ暗闇が広がっているだけ。 これが本当に死んだ状態なんだろうか。 しばらくすると、ぼんやりとした小さな光が見えてきた。 これって臨死体験をした人が語っていたのと同じかもしれない。 だけど、そういう時よく一緒に語られる人が死ぬ寸前にそれまでの楽しい思い出や大切な人の顔が走馬灯のように流れていくなんてのは全くなかった。 あ、そうか。 元々、私にはそんなの一つもなかったんだもんね。 見えっこないんだ。一人、苦笑いする。 なんにしても今は最高の気分。私は全てを成し遂げた充実感に満たされていた。 ふと何気に手を伸ばしてみると、ひんやりとした硬いものが指先に当たった。 まだちゃんと指の感覚があることに驚く。 そういえば、手や足を無くしたのに、その後も感覚だけ残っていることがあるってニュースか何かで聞いたことがある。 もしかしたらこのことなのかと、もう一度手を怖々伸ばしてみる。 するとさっきよりも明確に冷たい湾曲した壁のようなものが手のひらに触れた。 「何これ。トンネルみたい」 不思議なことに手だけではなく身体全体の感覚があったので、私は起き上がってみた。 それから自分の身体を確認してみると、感覚だけではなく実際に手足もちゃんと存在していた。 何だ、電車に轢かれたはずなのに手も足もついてるのか。 そんなことに感心しながら、その壁のようなものに手をつき光の方へと這って行ってみた。 あの世へのトンネルは長いと思っていたのに、呆気なく出口に着いてしまった。 そこにはシートのようなものがあって、隙間から光が漏れていた。 私はそれをめくる。 するとその先には、鉄塔がそびえていた。 丸く切り取られた視界を真っ赤な夕日が染め、真っ直ぐな高架線が遠くの山まで延びて風に唸りを上げている。 それはムンクの絵『叫び』に描かれているような陰気で重たい夕焼け。 何ここ? まさかこれがあの世なの? いくらなんでもそんなわけはなかった。 私はもう何が何だかわからず、その場で固まってしまい、ただ呆然とその夕日を眺めていた。 それから思い切って外に出てみると、そのトンネルだと思っていたものはなんと積み上げられた大きな土管だった。 私は今まで土管の中にいたんだ。 どうやらここはあの世などではなく、どこかの空き地らしい。 その場所はとても見晴らしのいい場所だった。 土管の入口から見て正面には高い鉄塔が立ち、その向こう側の森の中には廃棄物処理場か何かだろうか、煙突のある古びた建物が建っていて煙を上げている。 左手には金網のフェンスで囲われた崖、右手には酷く錆び付いた滑り台やブランコ、その先の空き地の片隅には落書きだらけの壊れかけたレンガの壁のようなものがあって、その横にはアシの茂み、そして一番奥の山側からは坂道が延々と延びていた。 遊具があるところをみると、以前ここは整備された公園だったのだろう。 しかし今は放置され、ただの寂れた空き地になり果てていた。 私は取りあえず、崖から辺りを一望するため左手の方へ向かって行った。 けれど、フェンスは崖の結構手前の方にあったので崖の下がよく見えない。 仕方なく金網に破れた箇所がないか探すと、端の方に人が一人頭を出せる程度の小さな穴を見つけた。 私はそこから頭を出し崖の下をのぞき込んでみる。 すると、木の陰からチラリと赤い点滅が見えた。 微かだけど警報機の音もしている。 あんな所に踏切が……。 そっか、ここは街を見渡せる丘の上。 私、生きたまま線路の反対側まで来てしまったんだ。 でも飛び込んだ瞬間から今さっきまでの記憶が全くない。 私は穴から頭を抜いて立ち上がり、フェンスの金網にもたれかかって考える。 うーん、まだこの状況が把握できない。 仮に線路に入るタイミングが悪く風圧で跳ね飛ばされたりして、たまたま電車にぶつからず踏切を渡り切れたとしよう。 だとしても、大体あそこからここまで無意識のままどうやって来たの? まさか踏切からここまで羽でも生えて飛んだとか? そんなの考えるまでもなく、あり得るわけない。 ということは、薬の影響もあって無意識のうちにトボトボと歩いてきたということか。 そして、雨風を凌げるあの土管の中に潜って眠ってしまったのかな。 いや、それ以前の話として、死を望んでいたはずの私がなぜこんな所に来ているんだ。 それも薬のせいなのか、それとももしかしたら夢遊病でも患ってしまったんだろうか……。 ──ミサキ。 あれこれ考えていると、突然誰かに自分の名前を呼ばれた気がして、私は振り向いた。 だけど、冬枯れの小さな空き地には、夕日に染まった土管や古びた遊具がひっそりと点在するだけだった。 「バッカみたい。こんな所に誰もいるわけないじゃん。それに元々、私のことなんか気にかけてくれる人間なんて……」 うつむきかけた視界の隅で微かに何かが動いた。 私は再び顔を上げた。 「ゴソゴソ、ゴソゴソ……」 それは長く延びた鉄塔の影と土に紛れるように動いていた。目をこらしてみると、痩せこけて薄汚れた子猫だった。 その猫は、寂れた空き地によく似合う貧相で可愛い気のない黒と茶のまだら模様をしていて、鳴きもせず空き地の隅にある壊れたレンガの壁の方へと走って行った。 そのシルエットとオーバーラップするように、レンガの壁のすぐそばでまた別の何かが動いた。 今度は猫ではなかった。 間違いなく人間だ。 真っ赤な夕焼けの中で、一人の小さな女の子がポツンと座って何かをしていた。 --------- 04 --------- 少女は首にマフラーを巻き、小さな身体に不釣り合いなだぼだぼのセーターを着て、その長い裾でひざを包み込んでいた。 歳は5〜6歳くらいだろうか。 髪はショートで、耳のところが跳ねているような感じのくせっ毛をしている。 少女は隣りに座った子猫の頭を優しく撫でると、また地面に目を落とす。 「あのさ、今あんた私のこと呼んだ?」 私はそう言って金網のフェンスをつかんでいた手を離し、引き寄せられるようにその少女の方へと近づいて行った。 けれど少女の隣には行かず、手前にあった古びた滑り台のところで足を止め、サビだらけのはしごを登って、てっぺんまで登り切ると柵から足を投げ出して座った。 「呼ぶわけないよね。あんたが私の名前なんて知ってるわけないもんね」 上から少女と子猫を見下ろしながら、素っ気なく言った。 それにしても、この子はいつからここにいたのだろう。 さっきまでは誰もいないと思ったけれど。 足をブラブラさせながら遠巻きに声をかける。 「あんた、名前は?」 私の質問に彼女は何も答えなかった。 「そんなとこで何やってるのよ」 語気を強めて再びたずねる。 しかし反応はない。 もしかして耳が聞こえないのだろうか。 「ねぇ、聞こえないの?」 幾度声を掛けても何も答えず、顔すら上げない。 少女は何かに熱中しているらしかった。 私はそれが気になり、滑り台の上で立ち上がって背中越しに覗き込んだ。 少女はしゃがみ込んだまま、ひび割れのたくさん入ったコンクリートの地面にチョークで一心不乱に何かを描いている。 どうやら絵のつもりらしい。 しかしいくらその白い線を追っても、私には一体それが何なのかさっぱりわからなかった。 それでも私は、止まることないその手元にいつしか見入ってしまっていた。 別にそんなものどうだっていいはずなのに、なぜか、この子がどんな理由で何の絵を描いているのか凄く知りたくなった。 「ねぇ、何でこんなところで絵を描いてるの?」 ふいに少女の手が止まる。 「おねえちゃんの家族、みんな死んじゃった。おねえちゃんのこと助けようとして死んじゃった……」 少女は下を向いたままそれだけ言うと、夕日に染まった赤いコンクリートに再び絵を描き始めた。 「何だ聞こえてるんじゃない。何、もしかして、そのミミズが這いずりまわったようなニョロニョロな絵がそのお姉ちゃんの家族ってわけ?」 滑り台のてっぺんから見下ろしながらそうたずねると、少女は頷いた。 確かにそう思って見れば、そのチョークの線は人の姿に見えなくもない。左側に男の人、その隣は女の子と男の子、それと女の人だろうか。 すると少女は、突然立ち上がって言った。 「ここで一生懸命お祈りしながら描くとね、おねえちゃんのこと助けようとして死んじゃったお父さんやお母さんやお兄ちゃんにもう一度会えるんだって……」 「そうなの、おめでたいね」 私は呆気にとられた。 そういえば聞いたことがある。 最近の子供の中には、ロールプレイングゲームの復活魔法みたいに、手軽に人間が生き返ると信じている子がいるらしい。 もしかして、この子もその一人なのか。 だとしても、大体そんなのはそのお姉ちゃんとやらが描くべきじゃないか。 近所の知り合いだか親戚だか何だか知らないけどさ。 何でこの子が描いてるんだ。 「そのお姉ちゃんはどうしたのよ?」 私の当然の質問に、少女は「ケガ、しちゃったから……」とポツリと答えた。 「ハァン、そう。じゃ、あんたはそのケガしちゃったお姉ちゃんのために描いてあげてるというわけだ。ずいぶんといいご身分だこと」 その言葉にイヤミをたっぷりと込めてやった。 しかし、今度は何も答えなかった。 「それにしても、あんたほんとシカトするの好きね」 夕暮れの空の下、寂れた空き地で落書きをしている見ず知らずの子供が、私の神経を逆なでしている。 「雨でも降れば、すぐ消えちゃうよそんな絵。ムダ、ムダ。バカやってないでちょっとは現実を見たら?」 エスカレートしていく私のイヤミにも少女は動じず、再び絵を描き始め、その後、描くことを止める気配はなかった。 しばらくそんな私の声だけが響いていた空き地に「ピキッ」という空気を裂く乾いたノイズ音がした。 続いて帰宅を促すための童謡がスピーカーから流れ出す。 すると少女は、そのメロディーに合わせて呟いた。 「帰らなきゃ」 少女はまるで避難訓練の時みたいな反応をして、いそいそとチョークを片付け始める。 そしてスッと立ち上がると、それっきり私には目もくれず、坂道を駆け下りて行ってしまった。 確かこの丘の辺りに民家は一軒もないはず。 あの子は丘を下りてしばらく行ったどこかの高級住宅街にでも住んでいるんだろう。 夕暮れのこの時間になると、周りの家からはそこはかとなくお味噌汁や魚を焼くいい匂いが漂ってくる。 きっとそんな家へと帰って行って、これから家族そろって暖かい部屋で夕食を囲むんだ。 今までやっていたことなんかすっかり忘れて。 でも、私が帰るところにはそんな夕食はもちろん、待っていてくれる家族すらいない。 夕焼けが消えていくと、鳴り止んだスピーカーの隣で細長い街灯が鈍く灯った。 すでに子猫もどこかへ行ってしまっていた。 ふと、背筋がゾクッとする。 日が暮れると急に気温も下がり、真っ白な息がこぼれた。 「最低!」 空き地が夕闇に包まれていく中、一人取り残された私は、少女の絵を見下ろしながら吐き捨てるように言った。 コンクリートのひび割れが、私の家族のことを表しているみたいだった。 何がお姉ちゃんのためだ。 下手なウソを吹き込まれて。 子供の思い込みにはついていけない。 あんな小さな子供まで偽善者になる最低な世界。 早くこんなところとはおさらばしなければ。 私は一人そうぼやきながら、滑り台から飛び降りた。 死ぬのに失敗したあげくあんな子と出会って、私の心は酷く掻き乱されていた。 「よし、もうこうなったら!」 これまではデータ爆弾を炸裂させて死ねればいいって考えていたけれど、やっぱり気が変わった。 死ぬ前にあいつらの困る顔、苦しむ姿を存分に拝んでやる。 私は取りあえず、スマホでネットの反響を確認しようと制服のポケットをまさぐる。 ポケットの中には、お財布、家の鍵、高校の学生証、それと市販薬を入れている半透明で丸いプラスチックケースに、オレンジ色の枝にスズラン模様の掘られたミニチュア十徳ナイフが入っていた。 でも、肝心のスマホが無い。 再び手をポケットに入れてハッとする。 「そうだ、踏切んとこだった!」 電車へ飛び込む時、踏切の横に置いたままだったことを思い出した。 私はまるで少女の後を追うように、日の暮れた坂道を下りて行った。 少女の姿はすでに見えなくなっていた。

つづく

表 紙 第1章 絵を描く少女 第2章 壊れた家 第3章 裏切り 第4章 嘘の記憶 第5章 衝 動 第6章 雪の舞い降るあの坂を 第7章 哀しい再会 最終章 小さな天使が眠るとき ♪少女の涙の叫び ※音注意 ♪ラララハミング ※音注意 ♪イメージソング ♪ボイスドラマ

| |||