日本の歴史認識 > 小論報:慰安婦システムは合法か?(1/5)

R28

慰安婦システムは合法か? (1/5)

2025/1/11

2025/2/23改訂(「まとめ」に追記)

はじめに

慰安婦問題の否定派には、「(国内の)公娼制と同じ慰安婦制度は合法だ」と主張する人がいます。合法とは「法令又は規範にかなっていること」(広辞苑) ですが、公娼制も慰安婦制度も当時の日本が制定した「娼妓取締規則」などをもとに成立している制度であり、この限りにおいては当然のことながら「合法」です。

しかし、ここで問題になるのは、それが日本が批准した国際条約に適合するものであったのか、ということと、それらの法が遵守されていたのか、ということであり、このレポートでは、その2つの視点で慰安婦システムを考えてみました。

結論を先に言えば、その2つの視点ともにクロに近いグレーであったと言わざるを得ません。

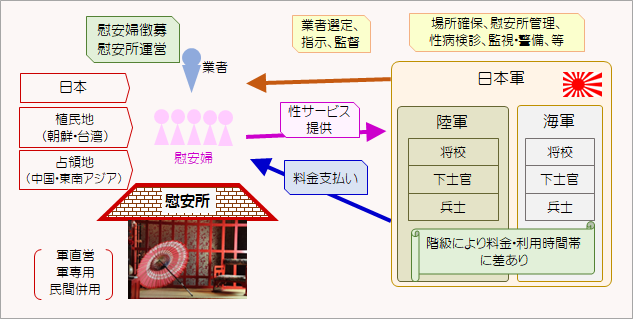

図表1 慰安婦システム

1. 関連法規の概要

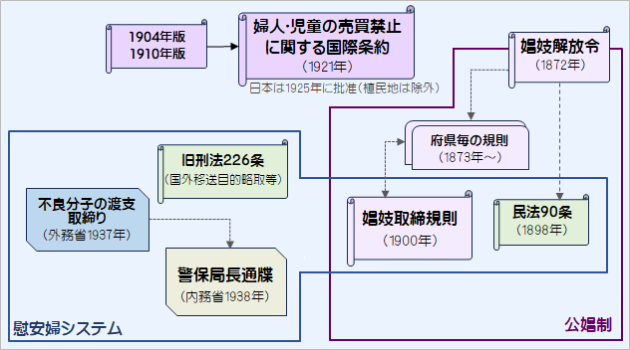

下図は公娼制および慰安婦システムに関連する主な法令を示しており、以下にそれぞれの法令の概要を記します。なお、国際条約については、次項を参照ください。

図表2 公娼制・慰安婦システムの関連法規

(1) 娼妓解放令註1

江戸時代には、いわゆる年季奉公※1制による遊郭が各地で繁盛していましたが、明治5(1872)年に起きたマリア・ルス号事件※2をきっかけにして、 同年10月、明治政府は「娼妓解放令」※3を出し、年季奉公などの名目で人身売買同様のことを行うのを禁止しました。

※1 年季奉公: 年限を決めて労役を提供するもので、対価として金銭が支払われるため、人身売買の形態の一つといってよい。

※2 マリア・ルス号事件: 明治5(1872)年7月、横浜港に停泊中のペルー船「マリア・ルス号」に中国人の年季契約労働者231人が乗船していることが判明し、明治政府はこれを解放して中国へ返還した。この時、ペルー側が雇ったイギリス人弁護士から、日本国内の遊女売買を指摘されたため、政府はいそいで娼妓解放令を出した。(詳しくは、こちら)

※3 娼妓解放令の全文は、こちら。

(2) 娼妓取締規則註2

しかし、この解放令は明治政府が諸外国への体面を保つために出されたもので、すぐさま形を変えて公娼制が現れました。東京を筆頭にして、各県で地方規則として整備が進み、それらを統括するかたちで、1900(明治33)年10月、「娼妓取締規則」※4が公布されました。これが、公娼制の骨となる法律で、その主な内容は次の通りです。

- ・娼妓として就業できるのは、18歳以上で本人の意思で警察に登録した者

- ・廃業は本人の自由意思によって可能

- ・営業及び居住は定められた地域内に限定

- ・定期的な医療検診が必須

- ・娼妓との通信・面接などは自由

※4 娼妓取締規則の全文は、こちら。

このように娼妓は登録制となり、登録には年齢制限を設けた上で、本人意思による登録と廃業の自由が認められることになりました。これで法的には人身売買が禁止されることになり、娼妓解放令は1898年に廃止されて「公序良俗に反する行為は無効」とした民法90条に引き継がれます。しかし、下記(3)に述べるように、娼妓と遊郭業者の間の契約は、前借金の債務により廃業がままならないのが現実でした。

(3) 娼妓稼業契約註3

娼妓稼業契約とは、娼妓(もしくはその父母等)と抱主(楼主/雇用主)との間で締結される契約で、娼妓は前借金を受領した上で抱主の貸座敷で娼妓稼業を行い、その収入によって前借金を返済していくことになっており、その返済方法には次の5種類がありました。こうした契約は慣例として決まっていったものです。

- ① 年季制; 娼妓として稼業する期間を定め、その期間を勤めあげることによって債務が消滅する。

- ② 月給制; 契約時にその娼妓の質によって月給額を決め、この給金をもって債務を返済していく。

- ③ 歩合制; 揚代金(売上)を抱主と娼妓とが一定の割合で分配し、娼妓はこの分配金から債務を返済する。

- ④ 年季歩合折衷制; 稼業期間を定めておくと同時に、抱き主と娼妓との間に揚代金分配の割合を定めておき、娼妓の返済が完了したら、その時点で稼業を中止することができる。

- ⑤ 自賄制; 娼妓は抱主の家に寄寓し、食費、諸道具等の費用、座敷料などを抱き主に支払うかわりに揚げ代は全額取得し、そこから債務を返済していく。

このうち、②と⑤は稀で、①、③、④が大半を占めていました。①は娼妓解放令が禁止した年季奉公契約そのものですし、その他も一定期間、売春業に従事することが義務付けられていて、廃業の自由は実質的にありません。なお、慰安婦の場合は③が多く、朝鮮人慰安婦では①もありました。

ここまでが公娼制に関わるもので、慰安婦システムでもこれがそのまま適用されましたが、加えて海外への移送に関する法の規制がありました。

(4) 旧刑法226条註4

刑法226条は、国外へ移送する目的で誘拐などを行ったり、誘拐などをされた人を国外に移送することを禁止していました。この法に違反した業者が大審院で有罪の判決を受けた事例(1932年の長崎での移送事件など)がありますが、慰安婦システムの展開が本格化すると黙認状態になっていきました。(3項参照)

(5)「不良分子の渡支取締り」から警保局長通牒へ註5

昭和初期、日本や朝鮮から中国へ行くのにパスポートは不要で自由に渡航できました。1937(昭和12)年7月、日中戦争が始まると、混乱に紛れて一儲けしようという人たちの渡航が増加したため、外務省は「不良分子の渡支取締り」という通牒を出し、所定の条件を満足した者に警察が身分証明書を発行し、その所有者以外は渡航させないようにしました。

1937年12月に南京事件が起きて多数の強姦が発生したため、その対策として慰安所を設置することになり、日本や朝鮮などから慰安婦を渡航させました。そのとき、前述の身分証明書を発給する条件などを規定したのが、内務省の「警保局長通牒」です。その条件とは、満21歳以上で娼妓経験者、本人及び親権者の承諾を得ていること、などです。この通牒は日本の各府県長官宛てに出されており、朝鮮で発行された形跡はみつかっていません。その結果とみられますが、日本人慰安婦のほとんどが娼妓経験者であるのに対して、朝鮮人慰安婦は未経験者が多かったことが報告されています。

また、この通牒は、一方において慰安婦の募集と渡航を容認しながら、軍や国家と慰安所との関係についてはそれを隠蔽することを業者に義務づけました。軍は慰安所という「醜業」をする場所を抱えていることを公にしたくなかったのです。

註釈

註1 娼妓解放令

秦郁彦「慰安婦と戦場の性」,P27 コトバンク(日本大百科全書(ニッポニカ))

註2 娼妓取締規則

眞杉侑里「『人身売買排除』方針に見る近代公娼制度の様相」,P238-P240

註3 娼妓稼業契約

眞杉侑里「同上」,P251-P252

註4 旧刑法226条

永井和「日本軍の慰安所政策について」 秦郁彦「同上」,P53

註5 「不良分子の渡支取締り」から警保局長通牒

拙レポート「内務卿警保局長通牒が意味するもの」

永井和「同上」

アジア歴史資料センターQA