日本の歴史認識 > 小論報:慰安婦システムは合法か?(5/5)

R28

慰安婦システムは合法か? (5/5)

5.まとめ

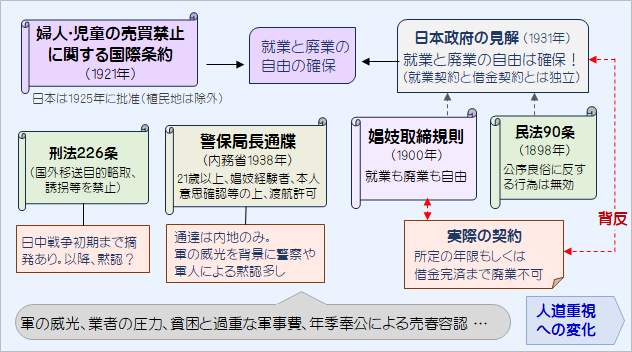

慰安システムの主要な関連法と、その対応状況や原因などをまとめると下図のようになります。

図表3 慰安婦システムの法的問題の分析

(1) 国際条約への適合性と運用の遵守度

国際条約が求めている「人身売買の禁止」を実現するために必要なのは、就業の自由と廃業の自由です。就業の自由は国内法としては適合していると言ってよいでしょうが、廃業の自由については、2項で述べたように、法理論的には適合していたとしても、その実現性についてはきわめて疑問です。

次に、運用においては、4項(2)や(4)でみたように、契約により決められた期間もしくは借金返済完了まで廃業することは事実上できない状態にあり、国際条約が求める「廃業の自由」はありませんでした。また、就業の自由については、「騙されて連れてこられた」という事例は数多くあり、遵守度は低いと言わざるを得ません。

さらに、3項で検証したように、刑法226条や「警保局長通牒」に違反する国外への誘拐・移送も発生しており、特に慰安所が本格的に設置されてからは、そうした違反を検知しても黙認してしまうような状態になっていました。

(2) 原因の推測

廃業の自由を「娼妓取締規則」で明確にうたっているにもかかわらず、それが守られなかったのは、業者と娼妓が結ぶ契約について、具体的な規制内容が明示されないまま、旧来の年季契約と同様の契約が慣習化し、さらに業者団体の圧力註20も強く、それを厳しく取り締まることもありませんでした。

私の母は大正末期の生まれですが、「言うこと聞かないと奉公に出しちゃうよ」という言葉が流布していたと言ってました。年季奉公が昭和初期までさほど珍しくない存在だったことは間違いないでしょう。

また、刑法226条が定めた誘拐などによる不正な移送については、慰安所展開が本格化する前は、それなりに摘発されていましたが、本格化した1938年以降はみえなくなっています。それは、3項(3)で指摘したように警察や軍関係者がそのような事件を見ても黙認する空気が広まったためで、「陸軍省 外務局、内務局」と自嘲する風潮に象徴されるように、軍部の力が強大になったことと無関係ではないと思われます。

このように規制や取締りが強化されなかった背景には、拘束状態にある娼妓が提供する売春を「醜業」と呼んでいかがわしい職業とする一方で、それを必要悪として認める風潮や、極度の貧困から娘を売らなければならない――中には博打のために売る者もいた――というような社会環境もあったでしょう。

公娼制を廃止しようという廃娼運動が明治末期から昭和初期にかけて盛んになり、一部の府県で廃娼が進みましたが、戦争が始まるとそうした動きは止まりました。

(3) 責任の所在

秦郁彦氏は次のように述べて、国の責任を限定しています。{ 現在の法常識では、時効の問題を抜きにしても日本国が金銭的補償義務を負うのは、元慰安婦たちが「官憲の組織的強制連行」によってリクルートされたことが立証された場合に限られる。}(秦「慰安婦と戦場の性」,P377)

また、否定論者の中には、騙して慰安婦にしたり悪質な慰安所運営をした業者や、金欲しさに娘を売り払った親の問題であって国や軍の責任ではない、と主張する人もいます。

しかし、漢口慰安所の軍医だった長沢健一氏が{ 兵站司令部は兵站施設である慰安所を管理する一方、施設の従業員である慰安婦を業者の不当な搾取から保護する責務もあった。}(長沢健一「漢口慰安所」,P59) と言うように、慰安所の運営管理は軍の管轄下にあり、慰安婦として渡航する女性が所定の基準を満たしているかどうか認定するのは所轄の警察が行っていました。

彼らは不正があったにも関わらず、犯人を厳しく取り締まることや、再発防止のための管理強化をしっかり行った、と言える状態ではありません。さらに、娼妓取締規則で廃業の自由をうたいながら、所定の期限もしくは借金完済まで慰安婦を続けなければならないような契約も放置したままです。

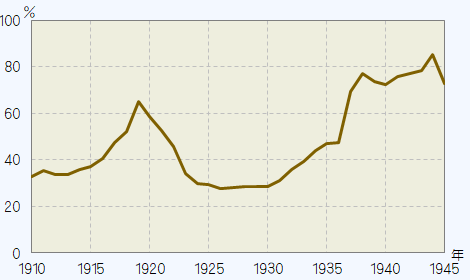

娘を売った親にしても、親本人が努力せずに安易な方法を選択したケースもあるでしょうが、国は国家予算の3割以上を軍事費につぎ込む一方で、極貧家庭の救済は限定的だったと思われます註21。

図表4 日本の軍事費が国家財政に占める割合

出典) 帝国書院「歴史統計」

最近は歴史上の問題であっても人権や人道に絡む問題については、国がその被害者や遺族・関係者などに対して、特別法を作るなどして謝罪や賠償に応じることが一般的になってきています。例えば、1988年にアメリカは第2次大戦中の日系人の強制収容について謝罪と賠償を行いました。日本は優生保護法やハンセン病対策が人道上問題があったとして、謝罪と賠償を行っています。さらに、2024年秋には、イギリスが16世紀以降に行なった奴隷貿易について、イギリス連邦(コモンウェルス)から謝罪と賠償を求められ、応じる方向で検討中、とのニュースもありました。当時の法では無罪、という主張は通用しなくなっているのです。

慰安婦問題について、日本は1995年にアジア女性基金を設立し、被害者への謝罪と賠償を行いました。これはアメリカのように特別法を作る、という法的措置ではなく、政府の拠出金と民間の募金によって道義的責任を果たす、という方法で行われたため、韓国はその受け入れを拒否しました。一方で日本側では、いまだに「日本は無罪、謝罪や賠償は無用」という慰安婦問題否定論がくすぶっており、それが韓国のみならず、世界から非難の的になっています。

私は、現代に生きる日本人はこの事実をしっかり受け止める必要があるし、韓国はそれを受け入れて欲しい、と思っています。

最後になりましたが、慰安婦問題は多面的です。ごく一部に大金を稼いだ慰安婦がいる一方で、自殺した女性や周囲の目を気にしながら一生を送った女性たちも少なからずおり、特に、慰安婦の徴募が杜撰だった朝鮮でその被害者が多かったのは間違いありません。また、売春という行為にさほど抵抗感を感じない女性がいる一方、そんなことをやるくらいなら死んだ方がまし、と思う女性もいます。男性も同じで、売春を積極的に求める人もいれば、必要悪と考える人、そんなとこへ行く奴の気が知れない、と思う人もいるのです。この問題を論じるときはこうした多面性を常に意識して、全体を見失わないようにすることがとっても大事です。

(4) 櫻井よし子氏らによる「The Fact」註22 *2025/2/23追記

櫻井よし子氏、すぎやまこういち氏らは、2007年6月14日、米国のワシントン・ポスト紙に「THE FACT」というタイトルの全面広告を出した。そこには慰安婦問題に関する5つの事実(FACT)が記載されていた。その内容はおよそ次のようなものである。

FACT1; 慰安婦が強制連行されたという史料はみつかっていない

FACT2; 騙して徴募した多数のブローカーが警察に取り締まられたという新聞記事もある

FACT3; スマラン事件については戦犯裁判で重罪判決を受けている

FACT4; 慰安婦の証言には信頼性に欠けるものもある

FACT5; 高収入を得ていた慰安婦もいた

まとめ; 多くの女性が第二次大戦中に厳しい苦難に苦しめられたことは遺憾に思うが、日本軍が若い女性を性奴隷にしたというのは事実を歪曲したものだ。根拠のない中傷は日米間の友情に悪影響を与える可能性がある。

この記事が出された直後、6月26日に米国下院外交委員会は次のような決議案を可決し、続いて7月30日には下院本会議も圧倒的多数の支持により採択した。

・1930年代から第二次大戦中にアジアや太平洋諸島で、日本軍が若い女性たちを性的奴隷として強制したことをはっきりと認めて謝罪し、歴史的責任を認めるべきである。

・慰安婦に関する国際社会の勧告に従うとともに、この犯罪について現在および未来の世代に教育をすべきである。

The FACTは、櫻井氏の狙いとは逆に、かえって米国あるいは世界の世論に火をつけただけに終り、日本の名誉を回復するどころか、悪化させることになった。韓国人で比較的親日的な朴裕河氏は次のように述べている。

{ 日本政府は、こういった発言や行動こそが、その次のアメリカ下院の決議を導き出したことを深刻に受け止めなかった。2007年に「日本の弁護を買って出ることの多い人物ですら」「安倍首相を擁護せず、批判する方に回った」(…)ことの意味をよく考えなかったのだろう。そして、当時の決議を不当なものとして無視し続けたことは、その後の日本の立場をさらに悪化させた。

あのとき日本政府が世界の反応をもう少し深刻に受け止めていたら、その数年後にソウルの在韓日本大使館前に少女像が建ち、さらにアメリカにも似たようなものが建ち、ニューヨーク州の議会決議(2013年1月)まで出されることにはならなかったかもしれない。}(朴裕河「帝国の慰安婦」,P259)

The FACTから20年近くが過ぎた現在においても、日本国内で櫻井氏らと同様に、「元慰安婦たちには心底同情し、気の毒に思う」と言いつつ、日本国としての法的責任はない、などと言い張る人たちはあとを断たない。そうした主張を引っ込めろとは言わないし、慰安婦システムについて世界が誤解している部分や実態以上に罪悪視されている部分について科学的な反論をしていくことは大事であろう。しかし、その際に必要なことは、単に「法的に問題ない」、「やるべきことはやった」などというのではなく、現代の人道問題に関する世界の価値観を踏まえて発信しなければ、かえって墓穴を掘るだけだということを知るべきである。

註釈

註20 業者の圧力

以下は廃娼運動に関するものですが、業者の力は大きかったと思われます。

{ 内務省も国レベルでの公娼廃止を考慮したといわれるが、政治家を推し立てた業者の抵抗に屈してしまう。彼らは全国の貸し座席業者1万1千人に檄を飛ばして、35年2月東京で大会を開き、我らの死活問題たるに止まらず、実に国家隆替の分かるる所あり」と決議する。}(秦郁彦「同上」,P39)

註21 極貧家庭の救済

1874(明治7)年「恤救(じゅっきゅう)規則」により、「身寄りのない困窮民」に米代を支給することになり、1929(昭和4)年には「救護法」により対象範囲が拡大されたものの、貧困対策は扶養義務者自身が行うべきものであり、それがいない老人、子供、妊産婦、身体障碍者等だけが対象であった。(Wikipedia「恤救規則」、「救護法」)

註22 「The FACT」

「The FACT」の詳細は拙サイト「日本の歴史認識/慰安婦問題」4.6項 を参照

参考文献

- 秦郁彦「慰安婦と戦場の性」、新潮選書、1999年6月30日

- 眞杉侑里「『人身売買排除』方針に見る近代公娼制度の様相」 立命館大学人文科学研究所紀要(93号)(2009年3月)

- 永井和「日本軍の慰安所政策について」 http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html#SEC10

- 吉見義明「従軍慰安婦」,岩波新書,1995年4月20日

- 太田健一・桜武加奈子「アジアにおける女性・児童売買の歴史と実態」,山陽論叢,2005年

- 長沢健一「漢口慰安所」,図書出版,1983年7月20日

- 山田清吉「武漢兵站」,図書出版,1978年12月25日

- 文藝春秋編「従軍慰安婦 朝日新聞vs文藝春秋」,文春新書,2014年10月20日(電子書籍)

- 拙サイト 日本の歴史認識/慰安婦問題 https://www.ne.jp/asahi/puff/mdg/if/index.html

- 拙サイト 日本の歴史認識/内務省警保局長通牒が意味するもの https://www.ne.jp/asahi/puff/mdg/rp/Rcp220.html