6.5 捕虜や敗残兵の殺害

捕虜や敗残兵の殺害は次の3つに類型化できる。否定派は、①、②の一部について殺害したことは認めているが、それらはすべて合法である、と主張しており、争点は国際法註651-1の解釈になる。幕府山の捕虜殺害など、事件の推移が問題になるものもあるが、個別事件の論争については、4.1~4.4節を参照願いたい。

①捕虜殺害; 投降してきた将兵を捕虜として収容せずに、又は収容直後にその場で殺害。6.5.1項で論じる。

[事例] 幕府山の捕虜、太平門などでの投降兵・捕虜殺害、水西門などでの捕虜殺害、中華門外の捕虜殺害、など

②敗残兵殺害; 軍服を脱ぎ捨て市民の服を着た将兵を摘出して殺害。6.5.2項で論じる。

[事例] 第9師団による安全区掃蕩(12/13~24)、兵民分離に伴う殺害(12/24~1/5)など

<注>市民の服を着て戦闘をしかける兵士を便衣兵(ゲリラ)というが、陥落後の南京で安全区に逃げ込んだ将兵らのほとんどは、戦意を失い武器も捨てているので、便衣兵とは呼ばずに単に敗残兵と呼ぶ。

③敗残兵の追撃戦; 逃走する将兵を追撃して殺傷。このケースは否定派と中間派は合法としているが、史実派は人道上問題あり、としている。本件は、史実派の主張を6.5.2項の付記に紹介させていただくことにとどめる。

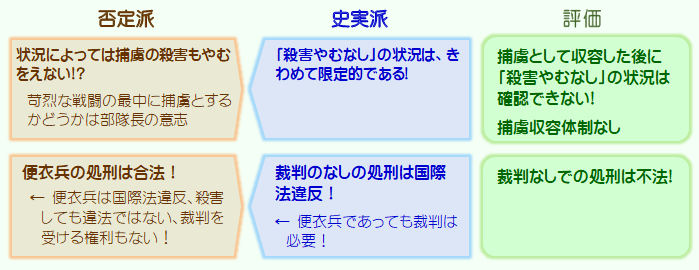

図表6.19 捕虜や敗残兵の殺害

6.5.1 捕虜の殺害は合法!?

この項で対象とする主な捕虜殺害事件は下表のとおりである。

図表6.20 主な捕虜殺害事件と東中野氏の見解

注1) 本表は、図表4.15から、敗残兵の摘出による事件と詳細不明な事件を除いて作成した。

注2) No.は、図表4.15と同じ番号。

注3) 板倉、南京戦史、秦の各氏の数字は最大値である。

(1) 否定派の主張

田中氏は、第6の論拠で次のように述べる。 … 「南京事件の総括」,P52-P62を要約

・戦友がバタバタと斃れる苛烈な戦闘の最中、投降兵が出てきても白兵戦のさなかで捕虜にすることなどできない。「激昂せる兵は、片はしより殺戮す」は、当然の戦闘行為である。戦闘中の捕虜は、これをとる、とらぬは、そのときの部隊長の意志によるというのが陸戦法規の考え方で、違法ではない。

・陸軍歩兵学校の「対支那軍戦闘法の研究」(1933年1月)には、「捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之を後送監禁して戦局を待つを要せず、特別の場合の外之れを現地、または地方に移し釈放して可なり」とあり、殺してかまわないなどとは言っていない。

・中島中将の「捕虜はせぬ方針」は、上海派遣軍の大西参謀によれば「それは銃器をとりあげて釈放せい、ということです」。

・捕虜釈放の事例や捕虜活用の事例を紹介。

・幕府山の捕虜殺害については、証言した栗原氏は「完全にのせられた」と述べている、死者は1千~3千人(5千~6千との説もある)、騒ぎ出したので殺害した、捕虜の脱走又は叛乱は"即時射殺"、これは戦時国際法の認むるところ、と主張する。

東中野氏は、唐生智司令官が脱出した時点で中国軍は捕虜になる資格を失っていた、と主張する(6.5.2項)が、図表6.19の各事件については、その主張はせず、釈放できない情況だった、反抗したから、放火したから、などを理由に合法だった、とする。

(2) 史実派の反論

吉田裕氏は「13のウソ」で東中野氏の"交戦者"の資格を中心に反論しているが、それは6.5.2項で論じるとして、ここでは収容後の捕虜の扱いに関する部分をそのまま引用する。

{ 特殊な状況の下では、戦争の法規、慣例の遵守義務より軍事上の必要性が優先されるとする学説は、一般に"戦数"とよばれ、投降兵の取扱いなどがその典型的な事例とされる。しかし、そうした学説に対しては、当時からきびしい批判があった。例えば、横田喜三郎『国際法(下)』(有斐閣,1940年)は、「かような範囲の広く不明確な例外を認めるときは、戦闘法規の違反に対して容易に口実を与へることになる」などとしてこの学説を明確に否定している。

さらに重要なのは、海軍大臣官房「戦時国際法規綱要」(1937年)である。… 戦数についてもこの学説を次のようにしりぞけていたのである。

「ドイツ系学者中に、戦争法規の外に、戦数すなわち戦争の必数なるものありて、普通の交戦法規に遵ふときは緊急状態を脱し得ざるか、又は戦争の目的を達成し難き場合には、戦争法規外の行動に出づることを得との説を唱ふる者あり。畢竟或る場合には、戦争法規は之を度外視得べしとの主張に他ならず。右説は之を採用すべき限りに在らず」

もっとも「南京戦史」が指摘するように、ある状況の下では捕虜や投降兵の殺害は許容されると考える信夫淳平のような学者もいた。しかし、その場合でも、信夫の「戦時国際法講義」第2巻が、「事実之(捕虜)を殺す以外に軍の安全を期するに於て、絶対に他途なしといふが如き場合には、勿論之を非とすべき理由はない」としているように、そうした状況はきわめて限定的に解釈されていたことに注目する必要がある。}(「13のウソ」,P171-P172 要約)

要するに、状況によっては捕虜や投降兵の殺害は不法ではない、という説もあるが、他に方法がないという切迫した状況以外では許されない、というのが一般的な解釈だったようだ。

(3) 捕虜の収容

田中氏は、戦闘中に投降してきた敵兵がいても捕虜として収容するかどうかは部隊長の意志により決めることができる、と主張する。これについては、前出の信夫淳平は、「敵の大部分が白旗を挙げても、一部に抵抗する兵がいる限り、降伏を受け入れる必要はない、と解したい」註651-2と述べており、このような状況であれば捕虜を受け入れる義務はないと解釈していたようだ。

ただし、田中氏は{ "ヤッチマエ!"といって、「激昂せる兵は、片はしより殺戮す」と佐々木少将などの回想録に出てくるが、これは当然の戦闘行為 … }というが、佐々木少将の12月13日の私記にはこう書かれている。{ その後俘虜続々投降し来り数千に達す、激昂せる兵は上官の制止を肯かばこそ片はしより殺戮する。}(「南京戦史資料集」,P378) 「俘虜続々投降」し「上官が制止」しているにもかかわらず殺戮しているのを戦闘行為の一環とみなしてよいかは、はなはだ疑問である。

(4) 収容後の捕虜の扱い

秦氏は{ 一度捕虜として受け入れ、管理責任を負った敵兵を正当な法的手続きを踏むことなしに処刑するのは、明白な国際法違反行為であり、第二次大戦でも日本軍のほかにはあまり例がない。}(秦:「南京事件」,P190) と述べている。

ほかにも裁判なしの捕虜処刑を違法とする学者は多い( 4.4.2項(1) )。

戦数理論を適用するにしても、「捕虜殺害以外に絶対に他途なし」という限られた条件でのみ認められるが、東中野氏が指摘する事件のうち少なくとも次のような状態は、とてもこの条件を満足しているとはいえない。(詳しい状況は、本レポートの4.1.5(馬群)、4.3(幕府山)、4.2.3(中華門)を参照)

・馬群; { 馬群では前日、… 夜襲された輜重隊が6名の戦死者を出していた、… 句容でも … 輜重隊が襲撃され戦死傷者を出していた … 拘束した逃走兵から手榴弾を投げられ … 苦い経験をしていた。これらのことが原因となって、… 被拘束兵を捕虜として受け入れずに銃殺に処している。}(「再現 南京事件」,P118)

・幕府山; { 捕虜の放火にたいする"最後の取るべき手段"、すなわち関係者処刑の"軍命令"が出て、… 揚子江で銃殺された。}(同上,P164)

・中華門; { 12月13日、城門が陥落したからといって、すんなりと戦闘がおさまったわけではなかった。一刈勇策少佐が倒れ、手塚清中尉も負傷して戦線を離脱していた宇都宮66連隊第4中隊が、12月13日、被拘束兵の処刑に及んだのは、このようにまだ敵襲が続いていたときのことであった。}(同上,P184)

東中野氏は"捕虜"のかわりに"被拘束兵"という新しい言葉を創っているが、馬群では「敵の武装解除をやり待っていた」(同上,P118)、幕府山では「非戦闘員が解放されて約8千人が残った」(同上,P163)、中華門では「12月12日22時から捕虜に食事を支給していた」(同上,P182)状態であり、3件ともいったん捕虜として収容したものであることは間違いない。

(5) 収容又は解放された捕虜

次の2件は獲得した捕虜を収容又は解放している可能性が高い。

(a)堯化門の捕虜( 4.1.1項(2) )

堯化門周辺で投降してきた捕虜は、歩38連隊の戦闘詳報によれば7200人、これらは市内に搬送され中央刑務所に収容されたとみられるが、詳細はわかっていない。

1937年12月30日の朝日新聞は上海派遣軍の発表として捕虜は1万5百と報道したが、「南京戦史」は収容した捕虜総数を6千余人(中央刑務所以外の収容所も含む)と推定註651-3している。また、捕虜担当の榊原参謀は、「中央刑務所に収容された捕虜は約4~5千、翌年1月、そのうち半分は労役のため上海に移送した」註651-4と証言している。

したがって、堯化門で収容したという7200人は数字が大きすぎるか、一部が殺害又は解放された可能性もある。

(b)下関での捕虜( 4.2.1項(3) )

第6師団戦時旬報などによれば、歩45連隊が下関付近で捕らえた捕虜5500人はその場で釈放している。釈放された捕虜の多くは、揚子江を渡って中洲(江心州)に渡り、ここで国崎支隊に発見されたが、「自活せよ」といわれて再度釈放されたとみられる。残りは三叉河を経て江東門方面に南下したが、第6師団の別の部隊に捕えられ、処刑されたものも少なくなかったようだ。

(6) 日本軍の捕虜観念

日本軍の捕虜取扱いが粗雑だったことを示す記録は多数残っている。

(a)陸軍歩兵学校の教科書

1933年に作成された「対支那軍戦闘法の研究」において、「殺してかまわない、などと言っていない」と田中氏は主張している(上記(1))が、田中氏が引用した文章のあとに次のような文章が続くのである。

{ 捕虜は … 地方に移し釈放して可なり。【以降、田中氏は引用せず】支那人は戸籍法完全ならざるのみならず、特に兵員は浮浪者多く、其存在を確認せられあるもの少きを以て、仮に之を殺害又は他の地方に放つも、世間的に問題となること無し。}(「徹底検証」,P87)

(b)陸軍次官通牒(1937年8月5日)

"支那事変"は公式には戦争としていなかったため、国際法の遵守について開戦直後に通達を出しているが、「国際法のすべてではなく"害敵手段の選用"などであった」註651-5すなわち、戦闘方法や手段については国際法を遵守せよ、としか通達していない。

(c)戦闘詳報に"捕虜処断"の記載

歩33連隊の戦闘詳報には、3096名の「俘虜は処断す」とあり、歩66連隊第1大隊の戦闘詳報には「旅団命令により捕虜は全部殺すへし」との記載がある。秦氏は、上海戦でも捕虜処断の記述がある戦闘詳報が2件あり、公式文書である戦闘詳報に国際法違反の捕虜殺害を記載したのは捕虜殺害が当然という気分があったことを物語る註651-6、と述べている。

(d) 戦陣訓

1941年1月8日に陸軍大臣東條英機が示達した訓令で、「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」という有名な一節がある。南京事件当時にも、俘虜になることを禁止する慣習があったと見てよいであろう。自らが捕虜になることを禁止された日本兵が、敵国の捕虜に寛大な処置をとれるわけがなく、上官がそれを指示できないのは当然であろう。

――以上は、公式な資料や記録にもとづくものだが、以下は非公式資料によるものである。

戦後、松井石根大将は東京裁判に備えて「支那事変日誌抜粋」を作成したが、捕虜殺害についてはまったくふれていない。この資料について、板倉由明氏は、{ 東京裁判にあたり松井大将が予期したものは、市民に対する暴行と外国権益の侵害だったが、捕虜・投降兵の殺害に対する準備は全くといって良いほど無かった。これは松井氏だけでなく、日本側のほとんどが同様であった。}(板倉由明:「本当はこうだった南京事件」,P46 要約)

(g) 中島今朝吾中将日記

第16師団長である中島中将の12月13日の日記に次のように書かれている。

{ 大体捕虜はせぬ方針なれば片端より之を片付くるとなしたる共千5千1万の群集となれば之が武装を解除することすら出来ず唯彼等が全く戦意を失ひゾロゾロついて来るから安全なるものの、之が一旦騒擾せば始末に困るので、部隊をトラックにて増派して監視と誘導に任じ、…

此七八千人、之を片付くるには相当大なる壕を要し中々見当らず一案として百二百に分割したる後適当のか処に誘きて処理する予定なり }(「南京戦史資料集Ⅰ」,P326)

板倉由明氏は、{ … 一種の放言として、片っ端から殺してしまえ、と筆を滑らせたのであろう。}(「本当はこうだった南京事件」,P388) といいつつ、{ 「南京事件の実態」と称して教科書に採用するのは不適当。}(同上,P389)と突き放す。

一方、東中野氏はこの"放言"を延々と分析したうえで、{ 投降兵は武装解除後に追放して捕虜にはしない方針}(「徹底検証」,P119) と結論づけるが、10年後に発刊した「再現 南京戦」では、{ 眼前の事態に臨機応変かつ適切に対処するための、最悪の事態を想定しての言葉であった}(同上,P117)、と変わる。意味がよくわからないが、否定派にとって苦しい解釈しかできないのであろう。

中島日記の該当部分の前後を読めば、「捕虜はせぬ方針」が釈放せよという意味で書いたものでないことは一目瞭然である。軍の最高幹部にこのように考えていた人もいたのである。

(h) 捕虜殺害命令

公式な捕虜殺害命令は出ていないようだが、非公式な指示はいくつか記録されている。

①幕府山捕虜に対する長勇参謀の独断と思われる「皆殺せ!」の指示。( 4.3.2項(3) )

②歩38連隊副官児玉義雄氏の「『支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ』と電話で伝えられた」という証言。( 4.1.3項(4) )

③中華門外で捕虜を殺害した歩66連隊第1大隊の戦闘詳報に「旅団命令により捕虜は全部殺すべし」とある。ただし、この戦闘詳報は改竄した疑いが強いとされている。( 註423-1<ページ外> )

(i) 捕虜の試し斬り … 中島今朝吾中将日記

{ 12月13日 … 本日正午高山剣士来着す。捕虜7名あり直に試斬を為さしむ。時恰も小生の刀も亦此時彼をして試斬せしめ頸二つを見事斬りたり}(「南京戦史資料集」,P324)

(j) 捕虜の試し斬り … 16師団副官宮本四朗氏の遺稿

{ … 南京城内はわが師団が警備することになり、南京陥落後は内地からいろいろな人がやってきた。なかには、海軍関係の剣道の教士が、陸軍将官の紹介状を持ってきて、非常識にも捕虜を斬らしてくれなどと、師団長に直接申し込んで来たりした。もちろん、こんな輩は門前払いをくらわした。}(「証言による南京戦史(8)」,P8)

(7) まとめ

陥落直後は、敵味方入り乱れての“紛戦”状態だったから投降兵を捕虜として受け入れるのが困難な状況があったかもしれない。しかし、いったん捕虜として受け入れた後の殺害は、現在わかっている状況をみるかぎり、不法といえよう。たとえ、「捕虜殺害以外に絶対に他途なし」という状況だったとしても、捕虜を管理する組織も設置していないのでは、その管理責任を問われてもしかたがない。

南京攻略の計画を策定した段階で、"包囲殲滅"を戦略として採用した際、国際法遵守の意識をもって冷静に戦闘の行方を予測すれば、大量の捕虜が発生する可能性を予測でき、捕虜を管理する俘虜情報局のような組織を設置することは不可能ではなかったはずである。本来、そうした組織は戦闘開始前に必ず準備すべきものであり、軍司令官や軍幹部などの責任が問われても不思議ではないだろう。

6.5.1項の註釈

註651-1 国際法 Wikipedia:「ハーグ陸戦条約」

1899年オランダ・ハーグで開かれた会議において採択された「陸戦の法規に関する条約」およびその付属書のことをいう。ハーグ陸戦条約又はハーグ陸戦協定などともいわれる。日本は、1911年11月6日に批准し、1912年1月13日に「陸戦の法規慣例に関する条約」として公布された。主な内容には、交戦者の定義、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降伏、休戦などが含まれる。BC級の戦犯はこの条約をもとに裁かれた。

註651-2 投降兵の受け入れ...信夫淳平の解釈

以下は、“ゆう”氏のサイトから、引用させていただきました。

{ 敵の一部隊が全員挙つて明確に乞降の合図をしたならば、攻撃隊は之を助命すべきのが原則である。… 乞降は多くは白旗を挙げて合図するが、その白旗は之を挙げたる軍隊に限り、且その隊所属の各兵が悉く抵抗を止めたる場合に限り保護の効あるもので、たとひ之を挙ぐるにしても、スペイトが云へる如く、『戦闘の酣なる際に敵兵中の小部分が白旗を挙ぐるも、大部分が尚ほ依然抵抗する間は、攻撃側の指揮官は何等之を顧念するを要せずと為すのを最安全の法則』と見るべきである。

いや反対に、大部分が白旗を挙ぐるも、小部分とはいへ尚ほ抵抗する敵兵ある限りは、乞降の意思の不統制に由る責は我方之を負ふべき筋合でないとして、その白旗に我方亦敢て顧念するの要なしと解したい。…

勿論敵の乞降者と抵抗者とを判明に識別し得るの余力が我方に綽々として存せば別論である。}(信夫淳平:「戦時国際法提要」(上),P560-P561)

註651-3 収容捕虜数

{ 捕虜収容所に収容された捕虜の数は、第16師団経理部部員某少尉の【昭和】13年1月6日の日記に「今では大部数も減ったそうだが、3670人もゐるさうな、最初は1万人もゐたと聞く」と記されており、上海派遣軍12月29日発表として翌30日、朝日新聞には「捕虜1万5百」と掲載されている。また、直接の当事者である榊原参謀が、「【12月】17日頃、中央刑務所に収容された当初の捕虜の数は約4~5千と思う」と証言しているが、この証言を尊重し、中央刑務所(注・第一監獄所のこと)その他南京城内の収容所にその後追加収容された捕虜、1月5日ごろ捕虜として収容された約500の傷者も含めた総数を約6千余人と推定した。}「南京戦史」,P366)

註651-4 榊原参謀の証言

{ … 私は入城式に先だち、13,14日頃中山門から市内に入りました。俘虜は相当あるのではないかと思いましたが、支給する食糧や収容場所などが決定しなかったので、「取り敢えず各隊で持っておれ、移管の時機は速やかに示す」こととしました。…

中央刑務所に収容された俘虜は約4~5千であったと思います。それは翌年1月、上海地区の労働力不足を補うため、多数の俘虜を列車で移送し、約半数2千人を残したように記憶しています。}(「証言による南京戦史(11)」,P8)

秦氏は次のように述べている。

{ 翌年1月上旬南京に出張した参謀本部の稲田中佐が、榊原派遣軍参謀から、「収容所の捕虜を上海で労役に使うつもりでいて、数日出張した留守に殺されてしまった」(稲田正純談)と聞いている。}(秦:「南京事件」,P125)

註651-5 陸軍次官通達

{ 【昭和】12年8月5日、陸軍次官から北支那駐屯軍参謀長にあてた依命通牒( … )には、「陸戦の法規慣例に関する条約其の他交戦法規に関する諸条約」中、害敵手段※の選用等に関し之が規定を努めて尊重すべく … }とある。一応は交戦法規を尊重する主旨に見えるが、加登川幸太郎氏が指摘したように、それは「害敵手段の適用」などであって、交戦法規の全部ではない。 さらに、この通牒の別の箇所では、「日支全面戦争を相手に先んじて決心せりと見らるるが如き言動、(例えば、戦利品、俘虜等の名称の使用、或は交戦法規そのまま適用せりと公称すること … )は努めてこれを避け」と指示している。読みようによっては、俘虜の待遇を含め国際法を守らなくてよろしい、と説いているかのようであるが、明示はせず、解釈の責任は受け取る方に任せて逃げた、ととった方が良いのかもしれない。}(秦:「南京事件」,P197)

※ "害敵手段"とは、戦闘方法のことで、ハーグ陸戦条約第23条で次のような手段が禁止されていた。 (Wikipedia:「ハーグ陸戦条約」)

- ・毒、または毒を施した兵器の使用

- ・敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること

- ・兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること

- ・助命しないことを宣言すること

- ・不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること

- ・軍使旗、国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーブ条約の特殊徽章を濫りに使用すること

- ・戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産の破壊または押収

- ・相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること

註651-6 戦闘詳報への捕虜処断記入

{1つは第3師団の歩34連隊で、大場鎮の戦闘での「鹵獲表」に俘虜122名とかかげ、「俘虜の大部は師団に送致せるも、一部は戦場に於て処分せり」と注記している。もう一つは第13師団の歩116の戦闘詳報で、「俘虜准士官下士官兵29」として、「俘虜は全部戦闘中なるを以て之を射殺せり」とある。

戦闘詳報は後世に残る公文書であり、作成に当っては都合の悪い部分は適当に加除して体裁を整えるのが慣行になっていた。不名誉な死亡事故を"壮烈な戦死"に修飾するぐらいは珍しくなかったが、その戦闘詳報に国際法違反の行為を堂々と記載したのは、すでに捕虜殺害は当然という気分が全軍に行きわたっていたことを物語る。}(秦:「南京事件」,P68)