【参考資料】

Japan journal1857-Dec-12) 1855-1861 Henry Heusken January 1, 1964 by Rutgers University Press

Complete Journal of Townsent Harris (1857-dec-6) by Mario Emilio Cosenza

https://libsysdigi.library.illinois.edu/OCA/Books2012-12/completejournal0harr/completejournal0harr.pdf

イザヤ書5 新共同訳 www.bible.com

イザヤ書24 (イザヤの黙示録) 新共同訳 www.bible.com

KhasyaReport内リンク

タウンゼント・ハリス、インドへカレー粉を注文する KhasyaReport 2024/09/30

ブルボン劇場のヒュースケン

ブルボン小劇場のヒュースケン2

ブルボン小劇場のヒュースケン1

ヒュースケン、夜半に「女学者」を読む

ヒュースケンの予見

タウンゼント・ハリス、コロンボでハルワを食す

ヒュースケンが、ゴールで記したこと

|

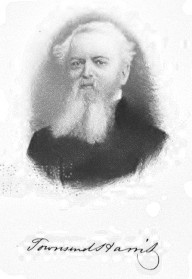

タウンゼント・ハリス

Townsent Harris,first American envoy in Japan / William Elliot Griffis

注1

ヒュースケンとキリシタン禁制・島原の殉教

ヒュースケン日記にキリシタン禁制のことが記されている。ハイネは賊徒に討たれたヒュースケンの寓居を訪ねた際、居合わせた益田孝が「日本人もキリスト教を知らなければならない」と言うのを聞いて、禁制の国にありながら自由にキリスト教を語るサムライの存在を知り、驚いたことを記している。孝はヒュースケンのボーイとして麻布善福寺で働き、また、横浜に通いクララ夫人(Mrs. Hepburn)の英語塾に通った。益田孝は鈍翁と称した後の三井物産創始者だ。

注2

ブラバンドの歌はベルギーの国歌。オランダ語、フランス語、ドイツ語の言語で歌われる。王、法、自由を守るために血を捧げることもいとわない。フランス革命の熱情がここでは国家にそのまま託されている。

注3

江戸城前の堀田公上屋敷でハリスが熱弁をふるった時、聖書を読み上げることなど決してしなかった。ハリスはヒュースケンと共に将軍謁見の前日、アメリカ公使館とした麻布善福寺で日曜ミサを捧げたときにこのイザヤ書5を読み上げた。(幕府御法度のキリシタン信仰、打ち首か国外追放の罪ではないか!)、

地は裂け、甚だしく裂け・・・、というイザヤ書の語りは数年来の地震に揺れる江戸の町の不穏な様子そのままだった。

揺れる大地の上でハリスは貿易の利を雄弁をもって解き、徳川幕府の大名たちを納得させた。それはハリスの通商条約締結というミッションを叶えるものだった。しかし、聖書に戻ればイザヤ書5は黙示録なのだ。通商条約締結の後に反映する日本と言う姿など想定にはない。

地は裂け、甚だしく裂け 地は砕け、甚だしく砕け 地は揺れ、甚だしく揺れる 地は、酔いどれのようによろめき、見張り小屋のようにゆらゆらと動かされる。地の罪は、地の上に重く、倒れて、二度と起き上がることはない それゆえ主は御自分の民に向かって激しく怒り ---- 御手を伸ばして、彼らを撃たれた、山々は震え、民のしかばねは芥のように巷に散った。しかしなお、主の怒りはやまず、御手は伸ばされたままだ。見よ、闇が地を閉ざし、光も黒雲に遮られて闇となる。

それがイザヤ書の5だ。

しかし、ハリスは幕府の面々を前にして演説する---輸入品には税金をかけアメリカはその税収入で国家の費用を賄っている。実に税収の八割が輸入税だ。輸入税ほど確実な国家の財源はない。貿易こそが国に利をもたらす。日本は栄えてゆく。

エピスコーパルに忠実で堅実なハリスらしい振舞いなのだが、日本からアメリカにハリス自身の物品を送るとき、外交特権などと抜け道を使い税を免れることなどせず、日本国(徳川幕府)に輸出税を支払っている。

|