| �^��̎�����̏��� |

| Girl with a Pearl Earring |

|

|

|

| �ēF |

�s�[�^�[�E�E�F�[�o�[ |

| ����F |

�g���C�V�[�E�V�����@���G |

| �r�{�F |

�I���r�A�E�w�g���[�h |

| ���y�F |

�A���N�T���h���E�f�v�� |

| �o���F |

�R�����E�t�@�[�X

�X�J�[���b�g�E���n���\��

�g���E�E�B���L���\��

�L���A���E�}�[�t�B |

|

|

|

�����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j

�����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j

��76��A�J�f�~�[���B�e��/���p�܂Ȃǃm�~�l�[�g ��76��A�J�f�~�[���B�e��/���p�܂Ȃǃm�~�l�[�g |

|

|

| �Â��Ȉ��̃L�����p�X |

�������� |

����͂P�V���I���̃I�����_�B

�����Ŋ��Ă������n�l�X�E�t�F�����[���Ƃ�����Ƃ����

���̉ƂŎg�p�l�Ƃ��ē����A�t�F�����[���Ƃ̒W�����ɗ�����

���̎q�E�O���[�g�̕���ł��B

���̉f��A�����I

������A�ŋ߃n�}���Ă���A������u�����v���́B

������ƃI�g�i�̏����B

�R�����E�t�@�[�X������t�F�����[�����A

�X�J�[���b�g�E���n���\��������O���[�g��

���Ȃ������A�\��₵�����Ŋ��������Ă����

���炵���@�ׂȉ��Z�ł������܂��āI

�I���ɂ��g�Ɋo���������ł����A

�D���ōD���ł��܂�Ȃ��l�ł������قǁA

�߂Â��Â炭�A�b�����Ƃ������߂����B

�����炱���A�������E�ɓ���Ă��������āA

��x���Ă��܂��ƁA�����ڂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

����ȏ�

���肰�Ȃ��A�ł��ςĂ鑤�ɂ͎�Ɏ��悤�ɂ킩���Ă��܂��悤��

��l�̖����ł����ˁB

�����A���̉f��́A�Ƃ��Ă��Â��Ȃ̂ł��B

�Â��ŁA���₩��

�����炱���A���̉��ɂЂ��ޔM���z����

����w���������Ă�����������܂��B

���������u�Â��ŔM���v���̂��āA

���{�ɌÂ����炠����ӎ��ɒʂ�����̂������Ȃ�����

�v���̂ł����A�������ł��傤�H

�����āA�f���i�Ɩ��Ƃ������j���ˁA����܂��G��I�ł��āB

���Ɖe�̎g������������ۂ��Ȃ��A�}�C���h�ŃL���C�ł����킟�B

����������HP��ǂ�łĒm������ł����ǁA

�t�F�����[������Ƃ����l�͎��݂̐l�Łi�L���Ȃ�ł����āI�H�j

�u�^��̎�����̏����v�Ƃ����G�����݂�����ǁA

�O���[�g�Ƃ��������͉ˋ�̐l���Ȃ�ł����ĂˁB

�t�F�����[������̐l�����ɂ��Ă͂��܂�m���ĂȂ��āA

�����Ȃ��j�������ƂɁA����҂��O�O�ɐ��@���n�������̂�

�O���[�g�Ƃ��������������A�Ƃ������Ƃł����B

����Ȑ��炩�ŏ����ȃL�����N�^�[�ݏo���Ȃ��

����������Ȃ����I�����B

����ȏ��̎q���߂��ɂ�����A

�����A�|�p�Ƃ���Ȃ��Ă��A�P�V���I����Ȃ��Ă�

�܂������Ȃ��z�����ˁB�ق�ƁB |

|

| posted on 2004.06.14 |

|

| ��TOP |

| �[�ċz�̕K�v |

|

|

|

| �ēF |

���N�Y |

| �r�{�F |

���J��N�v |

| ���y�F |

���ѕ��j |

| �o���F |

������

�J���͉�

���{���M

���q���₩

�v�����₩

���V�܂���

��X��� |

|

|

|

�����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |

|

|

| �h���}�`�b�N�ł͂Ȃ��Ƃ���Ƀh���}������B |

�������� |

����̂��Ƃ����є��ɁA���n�i�������j�̃o�C�g�����邽��

����Ă����{�y�̎�҂V�l���A��P�����̋�����Ƃ̖���

�������̂́H�Ƃ����X�g�[���[�B�������ł��B

�f�掩�̂́A���̂��������̂�т�i�݂܂��B

�Ȃ�Ă����āA���ʂقǍL�����Ƃ����є���

�����Ђ����犠���Ċ����Ċ���܂���I�����Ȃ���B

���X�̎����͋N������̂́A�F�������͊F����

�o��l���͂قƂ�ǂ������̓��ʓI�ɂ����Ȋ�����

�����Ă��Ă��ł���ˁB������A���l�Ƃǂ��������Č�������

�����̒��̉����ɃP��������ق�����Ƃ����B

�Ȃ̂ŁA�����Ă��̃h���}�����h���}�`�b�N���͑啝�ɒႢ�ł��B

���́uDr.�R�g�[�f�Ï��v�ł���A�����������I�Ɏv����قǂł��B

�ł����A����Ȃ��������I

����Ȃ���A����Ȃ���B

������ЂƂ����̉��łP�����Q���肵�āA

��������ɓ������������

�����J���^���ɂ��݂��𗝉�����������A

�������n�܂����肵�Ă��܂邩�I���Ċ����ł���B�}�W�ŁB

������A���������f��̃X�^���X���A�I���͎x�����܂��B

�S�R����ł��B

���Ă������A���̃e���|���Ō�܂ŕ�����

�f��Ƃ��Č����ɐ��������Ă�ē���A

�A���^����������ł��I

-----

�I�������̉f����ς����Ȃ��Ǝv��������������

���́w���E�̒��S�ŁA�����������x��

�����I�ȉ��Z�������Ă��ꂽ

���V�܂��݂���o�Ă���Ă��Ƃ�������ł����ǁA

�I�������̉f����ςĂ����������̂�

���V�܂��݂����̃V�[���ł����B

�ޏ��́A���l�ƂقƂ�nj��𗘂����A�ڐG�����Ȃ�

�R�~���j�P�[�V�����E�u���C�N�_�E���ȍ��Z���̖��Ȃ�ł����A

���̎q���I�W�C����炨����������ł��ˁB

�u���肪�ƂˁA���肪�Ɓv

�ƁA�I�W�C�����Đ���������ƁA

���̎q�����߂ďΊ��Ԃ����A����ȃV�[���ł����B

�u���肪�Ƃ��v�̈ꌾ�����E��ς���I

���ăI���͎v�����ˁB

���肪�Ƃ�

���߂��

���͂悤

����ɂ���

�������傤�ԁH

����ȉ��C�Ȃ����t���A�ǂꂾ����Ȃ̂��B

���߂Ďv���m�炳��܂����B

-----

���������A����Ŏv���o�����I

�́E������Ⓑ���̎�������̐V���L����

������₳��̑��q����̃R�����g���ڂ��Ă���ł��B

����́A

������"���ꂾ���͎��悤��"�ƁA

�����������猾���Ă����Ƃ�����B

�E�u���肪�Ƃ��v�������ƌ�����l�ԂɂȂ�

�E�u���߂�Ȃ����v�������ƌ�����l�ԂɂȂ�

�E�E�\������

����Ȋ����̂��̂������ƋL�����Ă��܂��B

�I���͂��̋L�������āA���̂������������܂����B

-----

�R�R�����{���{���ɍr��Ă���Ƃ��ɂ�

��x�傫���[�ċz������

���ꂩ�Ɂu���肪�Ƃ��v���Č����Ă݂悤�B

���́u���肪�Ƃ��v�̈ꌾ���A

������ς��A���l��ς��A���E��ς���B

����A�����l����ƁA�Ȃ�ăh���}�`�b�N�Ȃ낤�I

�I���ɂ��q�����ł�����A���������Ă����悤�Ǝv���܂��B |

|

| posted on 2004.06.13 |

|

| ��TOP |

| �Q�P�O���� |

| 21 Grams |

|

|

|

| �ēF |

�A���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D |

| �r�{�F |

�A���n���h���E�S���U���X�E�C�j�����g�D

�M�W�F�����E�A���A�K |

| ���y�F |

�O�X�^�[�{�E�T���^�I���� |

| �o���F |

�V���[���E�y��

�x�l�`�I�E�f���E�g��

�i�I�~�E���b�c

�V�������b�g�E�Q���Y�u�[�� |

|

|

|

�����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j

�����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j

��76��A�J�f�~�[���剉���D/�����j�D�܃m�~�l�[�g ��76��A�J�f�~�[���剉���D/�����j�D�܃m�~�l�[�g |

|

|

| ������Ƃ������Ƃ͑I�Ԃ��ƁB |

�������� |

���̉f����ςĂ��āA�ɂ��قǎv�����̂�

�u�l�����āA�ЂƂЂƂ�"�I��"�̌��ʂȂȁv

�Ƃ������Ƃł��B

"�I��"�Ƃ������t��"���f"�ɒu�������Ă������B

��u��u�A���������̂Ƃ����߂����Ƃ�

�܂����̏u�ԂɂȂ���A�܂����̎��ɂ��Ȃ���B

�ǂ����Ƃɂ��A�������Ƃɂ��A

�ŏI�I�ɂ͂��ׂĈ�_�ɂȂ����Ă�����ł��ˁB

���A�������ď����Ȃ���킩�������Ƃ�����܂��B

���̉f��́A���Ԏ����o���o���ɕ`����Ă��܂��B

���̂����ŁA����V�[���ƁA���̃V�[���̂Ȃ��肪

���Ȃ�̋��Ԃ��o�Ă����肷��킯�ł��B

����ȍ\���́A�������҂̈Ӑ}�ɂ����̂Ȃ�ł��傤���A

����́A�o��l��������"�I��"�ɂ���

�ڂ������ϋq�����낢��ƍl���邱�Ƃ̂ł��鎞�ԁi�P�\�j��

�^���邽�߂ɍ��ꂽ�̂��Ȃ��Ǝv���܂����B

�����āA�I�������ۂ������Đ����Ă�

����܂ł��Ă���"���f"���A

���߂��u�Ԃ͔[���ł����Ƃ��Ă��A

���ƂɂȂ��Ă悭�悭�l������A���������킢�Ă�����

�����Ɏ������o�J�����������v���m�炳�ꂽ�肷�邱�Ƃ�

�����������B

���낢��Ɛ[���l�����邾���̓��]�Ǝv���[���Ǝ��Ԃ�����A

������I���̐l���A�ǂ�Ȃ������낤�H

����Ȃ��Ƃ��A���܍l���܂��B

-----

�V���[���E�y���A�x�l�`�I�E�f���E�g���A�i�I�~����b�c�Ƃ����R�l��

���̑s��ȃh���}�̎�l�������ł��B

�V���[���E�y���ƃx�l�`�I�E�f���E�g���ɂ��Ă�

���̑f���炵�������̖ڂŊς����Ƃ�����܂����̂�

���������猾���܂ł�����܂���B

�ł����A�i�I�~�E���b�c����ɂ��Ă�

���߂Ă��̎p��q�����邱�Ƃ��ł��܂����B

���₢��A�A�J�f�~�[���Ƀm�~�l�[�g����邾����

���|�I�ȉ��Z�ł����ˁI

���̑@�ׂŐ܂�Ă��܂������Ȕ��e�̗��ɐ��ވÂ��e��

�����ɕ\������Ă����Ǝv���܂��B

�������A�������Ƃ������I

�i����܂���A�Ƃ���G�������Ə����Ă܂����ǁc�j

�����ȈӖ��ň��|����܂����B�������������B

-----

�C�j�����g�D�ē̑O��w�A���[���X�E���X�x�̃��X�g�V�[���B

����͂ƂĂ��C���p�N�g������܂����B

���̃V�[����

�u�������낤�Ƃ��A����ł��l���͑�����v

�Ƃ������Ƃ��������������ƁA�������܂ł����v���Ă܂����B

�ł��A�Ⴄ�ȁB���̉f����ςĎv�������܂����B

�u�����u�A����"�l��"�̒��ɂ�

�@�傫�����Č����ĂȂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ڂ��ł��Ă��܂�

�@����Ȃ��Ƃ�����v

�Ƃ������Ƃ������ȁB

�w�A���[���X�E���X�x���w�Q�P�O�����x��

�����������Ƃ��������������ȁB |

|

| posted on 2004.06.12 |

|

| ��TOP |

| �f�C�E�A�t�^�[�E�g�D�����[ |

| The Day After Tomorrow |

|

|

|

| �ēF |

���[�����h�E�G�����b�q |

| �r�{�F |

���[�����h�E�G�����b�q |

| ���y�F |

�w�����h�E�N���[�T�[ |

| �o���F |

�f�j�X�E�N�G�C�h

�W�F�C�N�E�M�����z�[��

�C�A���E�z����

�G�~�[�E���b�T�� |

|

|

|

�����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j

�����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |

|

|

| �L�~�����ɖ�����͂Ȃ��B |

���� |

���N���̎����̃A�����J�f��͑�ςȑ吷���B

���ꂩ��Ė{�Ԃ܂ŁA���T���T����삪�ڔ������ł��B

�����ςĂ����w�f�C�E�A�t�^�[�E�g�D�����[�x��

���݁A�A�����J�ő�q�b�g�������Ƃ��Ă���^���������ł��B

�ł��ˁA�I���I�ɂ͂���܂�Ȃ������c�B

�o�D���A�܂��������Z�����Ă��炦�Ȃ��悤�ȉf��ł��B����́B

�l�Ԃ̉��Z�����A��������A

�u�f���v���ŗD�悳��Ă��܂����f��ȂȁA

�Ǝv���܂����B

���̉f��̍����ɂ́u�n�����g���v�̖�肪����܂��B

����́A���̂ڂ������ɂƂ��āA�ƂĂ��傫�Ȗ��ŁA

�ƂĂ��傫��������ŁA�ł��A�ƂĂ��g�߂Ȗ��ł��B

������A���̂��Ƃɂ��Đ^���ɍl���邽�߂̖���N��

���̉f��͒��Ă���Ă���̂�������܂���B

����������ƁA�ˁB

�ł��A���̉f��ɂ�

�����܂ł̐^�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

���̂��Ƃ����A

���E�̒��S�ł���A�����J

�Ђ��Ă̓j���[���[�N�����v���A�X�����A

���R�̏��_���K�`�K�`�ɓ����Ă��܂���

���́u�f���v����������̉f��͖����I�[�P�[�I

�݂����ȋC��������ł���ˁB

�����āA�v���I�Ȃ̂́A

�z������l�ƃJ�l�𓊓����đn��グ��ꂽ

���́u�f���v���A

���̉f��̈���Ă��Ȃ��������ƁB

�w�c�C�X�^�[�x�Ŋς�������

�w�f�B�[�v�E�C���p�N�g�x�Ŋς���Ôg�ƁA

���̉f��̑�ЊQ�́A���ɑ傫�����Ȃ��������B

�債�����Ƃ˂������I���Ďv������ł��B

�i�w�f�B�[�v�E�C���p�N�g�x�̂ق������i�悩������B�j

���[�����h�E�G�����b�q�ē̑�\��Ƃ�����

�w�C���f�y���f���X�E�f�C�x�ł��B

������A�Ƃ�ł��Ȃ��j�V�r�ȉf��ł������ǁA

�A�����J�哝�̂��u�Ɨ��錾�v������A�I�Ղ̉����V�[���B

���̍��g�����A���̉f��̂��ׂĂł����B

�ł��A���́w�f�C�E�A�t�^�[�E�g�D�����[�x�ɂ�

�c�O�Ȃ���A�O�����Ɍ���Ƃ��낪����܂���ł����B

�c�O�B |

|

| posted on 2004.06.12 |

|

| ��TOP |

| �g���C |

| Troy |

|

|

|

| �ēF |

�E�H���t�K���O�E�y�[�^�[�[�� |

| �r�{�F |

�f���B�b�h�E�x�j�I�t |

| ���y�F |

�W�F�[���Y�E�z�[�i�[ |

| �o���F |

�u���b�h�E�s�b�g

�G���b�N�E�o�i

�I�[�����h�E�u���[��

�s�[�^�[�E�I�g�D�[��

�V���[���E�r�[��

�_�C�A���E�N���[�K�[

�u�����_���E�O���[�\�� |

|

|

|

�����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j

�����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j

��77��A�J�f�~�[���ߑ��f�U�C���܃m�~�l�[�g ��77��A�J�f�~�[���ߑ��f�U�C���܃m�~�l�[�g |

|

|

| ����ς�A�u���s����A�u���s�B |

�������� |

�R�Q�O�O�N�O������̃M���V�������������Ƃ�

�w�Q�T���x�̃f���B�b�h�E�x�j�I�t���r�{�������A

�w�G�A�t�H�[�X�E�����x�̃E�H���t�K���O�E�y�[�^�[�[�����ē���

�����P�O�O���~�ȏ�ƌ����钴���ł���܂��B

"�M���V���_�b"�ƌ����Ă��A

�킽�����ɂ͂܂������s���Ƃ��܂���B�ł����B

������Ɋς��F�l��

�u�w�O���f�B�G�[�^�[�x�Ɏ��Ă����ǁA������S�R�����I�v

�Ƌ����Ă��ꂽ�̂ŁA

"�����`�A�w�O���f�B�G�[�^�[�x�݂����Ȋ����Ȃ̂�"

�ƁA�M���V���_�b�ɂ��Ă��ꂱ��z��������������ƁA

�C���[�W�����₷���Ȃ�܂����B�i���肪�Ƃ��I�j

���āA�f��̒��g�ɂ��Ăł��B

�܂��A��f���Ԃ��Q���ԂS�O��������̂�

�܂������A�܂������I��ɂȂ�܂���ł����B

�d���T�{���ĉf��ςĂ�c�Ƃ������Ƃ���Y��Ă܂����B

�����ł��r�b�N���ł��B

��������ȂɃI�����W����������ł��傤�H

�@�P�������B

��قǗ�ɋ������w�O���f�B�G�[�^�[�x�̎���̓��b�Z���E�N���E�B

���̉f��̃g�[���ł���"�d����"��"�ߑs��"���A���̃q�Q�ʂ�

���R���R�̋ؓ��ƁA�ǖقȃ_�~���Ƃŕ\�����Ă��܂�����ˁB

���炵�������I

�����āA���̉f��̎���̓u���b�h�E�s�b�g�B

�����ɁA�b���ʂ��ꂽ���́A

���̐�m�Ƃ̃��x���̍����R�Ƃ�����g�̂��Ȃ��A

�D�����ƌ������ƗJ���������������̂���B

���̉f��̃g�[���ł���"�D�낳"��"�X�P�[����"��

�����ɕ\�����Ă��܂����ˁB

���炵�������I�܂��܂��������҂ɂȂ��Ă����ˁB

�A�f���������������e���̑��݊��I

����������̓h���}�ł́A

����ȏ�̑��݊������e�������邩�ǂ�����

���̏o���s�o�������܂��Ă���ƌ����Ă�������Ȃ����ȁB

�w���X�g�E�T�����C�x�̓n�ӌ���������ł��I

���́w�g���C�x�ł́A�Ȃ�Ƃ����Ă��s�[�^�[�E�I�g�D�[���I

�V���ĂȂ��A�܂������Ȑc�����B�R�Ƃ�������

�C�i�������ĉ����Ă����܂����B

�����āA�u���C�A���E�R�b�N�X��u�����_���E�O���[�\���A

�V���[���E�r�[���Ȃ�

�ŋ߂����ȉf��Ō�������o�D�������A

���̑��݊����[���Ɍ����Ă���Ă��܂����ˁB

���A�S�����A�G���b�N�E�o�i��Y��Ă��I�ނ��悩�����悧�B

���A�S�����A�I�[�����h�E�u���[�����Y����I

�ނ͂��낻���̓h���}�n�f��̃I�t�@�[��

�R�����ق��������̂ł́I�H

�B�X�P�[�����h�f�J�������B

�����ł�

�u�T���l�̃M���V���R���g���C�Ƃ����s�s�ɍU�ߍ��ށv�킯�ł����A

���́u�T���l�v�̕\���̎d���������`����ˁI

�w�G�s�\�[�h�P�x�̃h���C�h�̑�R��

�w���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�x�̃I�[�N�̑�R�ɕC�G���܂���B����́B

�C�����̂��ς��Ȃ��B

"�u���v�Ɓu���́v�Ɓu�����v��"�݂����ȌÓT�I�ȕ����

�i���₢��A���ꂼ�ÓT���̌ÓT������ˁI�j

��������ƁA�o��l���������Ȃ��A�Ȍ��Ɍ���Ă���܂����B

�ł��A�����炢�Ƃ����Ӗ��ł́A�����Ă���܂����B

����ɒu���������Ƃ��Ă��A���̈�a�����Ȃ��ł��傤���A

�ꉞ�u���b�h�E�s�b�g������A�L���X����l���ł����A

�����Ƒ��ʓI�ɃX�g�[���[���y���ނ��Ƃ��ł���͂��I

�R�O�O�O�N�O�ƁA���ƁA�l�Ԃ̗~�[���ɂ͕ς�肪�Ȃ���ł��ˁc�B

�]�_�Ƃ����Ȃ��قLj����f�悶��Ȃ��Ǝv�������ǂ��B

�D���ꂩ��c

���̉f����ς�"�g���C�̖ؔn"�̈Ӗ����킩�������A

���b�h�E�c�F�b�y�����̖���"Achilles Last Stand"�Ƃ�

���̂��Ƃ��I�Ƃ�

���ł�"�A�L���X�F"�ɂ��Ă��킩��܂����B

�ǁ[�ł��������ǁA�x���L���[�ɂȂ�܂������ |

|

| posted on 2004.06.08 |

|

| ��TOP |

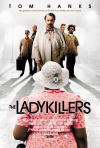

| ���f�B�E�L���[�Y |

| The Ladykillers |

|

|

|

| �ēF |

�C�[�T�����W���G���E�R�[�G�� |

| �r�{�F |

�C�[�T�����W���G���E�R�[�G�� |

| ���y�F |

�J�[�^�[�E�o�[�E�F�� |

| �o���F |

�g���E�n���N�X

�C���}�EP�E�z�[��

�}�[�����E�E�F�C�A���Y

J�EK�E�V�����Y

�c�B�E�}�[

���C�A���E�n�[�X�g |

|

|

|

�����T�C�g�i�p��j �����T�C�g�i�p��j

�����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |

|

|

| ���r���[�ȃo�J�͏��˂����c�B |

������ |

�R�[�G���Z��̌���Ƃ����w�t�@�[�S�x���������܂��B

��[���c�ɂ�ɁA

�o�J���o�J���ĂсA���̃o�J���o�J�꒼���Ƀo�J�����܂���A

�o�J�o�J�����܂ł̃o�J�b�Ղ�Ńo�J�Ȍ������}����̂ł����A

���̃o�J���̂����́A���̂�������S�s���ȃo�J�Ȃ̂�

�ςĂ邱�����́A����낵���Ȃ��Ă��܂��܂����B

�����ς��w���f�B�E�L���[�Y�x���A��{�I�ɂ́w�t�@�[�S�x�n�B

�����Ɂw�I�[�E�u���U�[�I�x�I�ȗv�f�i��ɉ��y�j�������A

�{���Ȃ炩�Ȃ�ʔ����Ȃ肻���Ȃ͂����������ǁc�B

�u�o�J���ۂ������r���[�I�v�Ƃ����̂��A�܂�����܂��B

�g���E�n���N�X������A���]������"����"��

�W�߂̃S���c�L�i�唼���o�J�j�𗦂���

����ƍ߂𐬌��ɓ����͂����c�Ƃ����X�g�[���[�Ȃ̂ł����A

�o�J�ȃS���c�L�ǂ��̒��˖Ґi�x������Ȃ��Ȃ��B

�o�J�ɂȂ��ĂȂ��I

���ꂾ���ɁA�����g���E�n���N�X�̖����������ĂāA

�f��̒��̐��E�ς��C�}�C�`����Ă����悤�ȋC�����܂����B

���̑���A�E���ꂻ���ɂȂ郌�f�B�i�Ƃ������o�o�A�j��

���˖Ґi�ȃ}�C�y�[�X�x�͐\�����Ȃ��I�T�C�R�[�B

�����āA�ςĂĎv�����̂��A

�u���̕���́A�����������̎�����Ă����ݒ�Ȃ�H�v

���Ă��ƁB

���̉f��A�P�X�T�T�N�̓����f��̃����C�N�Ƃ������ƂȂ��ǁA

�����炭�����ɏ��������Ă���Ǝv���܂��B

�ł��ˁA�ςĂ�Ƃǂ�ǂ�킩��Ȃ��Ȃ�́B

����Ȃ̂��A�Q�O�N�O�Ȃ̂��A�T�O�N�O�Ȃ̂��H

���ɂ��ƍ߉f��ł�����A

����ݒ肮�炢�͂͂����肳���Ă����Ȃ���

���̔ƍ߂ɑ���M�ߐ��Ƃ������A

���̔ƍ߂̎���ɂ��āA�ǂ��ŏ������̂�

�ǂ����}�W�Ȃ̂����A�킩��ɂ�����ł���˂��B

�w�I�[�V�����Y�P�P�x���炢�̃X�s�[�h���������

�b�͕ʂ�������ł����ǂ��c�B

���Ă��ƂŁA������Ə����s�ǂȈ�{�ɂȂ�܂����B

�R�[�G���Z��A�������낭�ăl�W�ꂽ�f������͗��݂܂���I |

|

| posted on 2004.06.06 |

|

| ��TOP |

| ��ԋ��� |

| Das Fliegende Klassenzimmer |

|

|

|

| �ēF |

�g�~�[�E���B�K���g |

| ����F |

�G�[���q�E�P�X�g�i�[ |

| �r�{�F |

�w�����b�e�E�s�[�p�[

�t�����c�B�X�J�E�u�b�t

�E�b�V�[�E���C�q |

| ���y�F |

�j�L�E���C�U�[ |

| �o���F |

�n�E�P�E�f�B�[�K���t

�t���f���b�N�E���E

�t�B���b�v�E�y�[�^�[�X���A�[�m���Y

�E�����q�E�m�G�e��

�Z�o�X�`�����E�R�b�z |

|

|

|

�����T�C�g�i�h�C�c��j �����T�C�g�i�h�C�c��j

�����T�C�g�i���{��j �����T�C�g�i���{��j |

|

|

| �P�X�g�i�[�̗D�������@ |

������ |

�L���ȃh�C�c�̎������w��ƁA�G�[���q�E�P�X�g�i�[��

�������f�扻�����̂����̍�i�B

�i�ق��ɂ́w�_�q�����ƃA���g���x�Ȃǂ�����܂��B�j

���鉹�y�w�Z��ɁA���{�ł͒��w���ɂ�����N���

�q���������D��Ȃ��A�F��Ɗ�]�ɖ��������b�ł���܂��B

���̃G�[���q�E�P�X�g�i�[�Ƃ����l�A�L���炵���̂ł���

����m��܂���ł����B�ł��A�f����ς����A

�u����̉������s���v������Ȃ̂��Ȃ��Ǝv���܂����ˁB

�Ȃ�ƂȂ��A����������ɂ悭�ǂ܂��ꂻ���ȁu����v���Ċ�����

���͋C�����肠��ƁB

�ǂ����Ƃ��������Ƃ��Ђ�����߂�

�傫�Ȏ������獱�ׂȏo�����܂ŁA

����̒��ł͂��낢��N�����ł����A

�i���Ԃ�j�G�[���q�E�P�X�g�i�[�̎��D�������@��

�X�N���[������ɂ��ݏo�Ă��ł���B

������A���̉f��������P�O�O���Ƃ��Ċς邱�Ƃ��Ȃ��A

���Ƃ����āu�P�b�A�����̖����ꂩ��I�v�ƂЂ˂���邱�Ƃ��Ȃ�

�����ɂ��̐��E�ɂЂ��邱�Ƃ��ł����̂��Ȃ��`�B�Ȃ�āB

���ꂩ��A��l���ł��鏭�N�����������˂��A

������ł���I�����������Ă�́I

�N�\���ӋC�Ń}�Z�Ă�K�L�ǂ��Ȃ�ł����A

�܂������Ƃ����Ă����قǃC���~���Ȃ��̂ˁB

���̑�������ӂ��̗v�f�𗼗������Ă��܂���

���̎q�������Ɗē͂��炵���Ǝv���܂��B

�������I

���܂�ɂ����@�̈З͂����������������A

�f��I�ɂ̓����n��������Ȃ������悤�ȋC�����܂��B

�Ō�̂ق��Ȃ�āA�����ƃK���K���ɐ���グ�Ă��ꂽ��

�����Ƃ悩�����̂ɂȂ��`�B�������c�O�B

�܂��A���y�̕��͋C��

�����h�C�c�f��ł���w�O�b�o�C�E���[�j���I�x�Ǝ������Ă���

�i�Ƃ������Ƃ́w�A�����x�ɂ����Ă���Ƃ������Ɓj

�܂��������ǁA������Ƃˁc���Ċ����ł����B

�ȏ�A�w�_�q�����ƃA���g���x�������^�����悤���Ǝv���n�߂Ă�

ketsu�������肵�܂����B |

|

| posted on 2004.06.02 |

|

| ��TOP |

May,2004�@|�@back number�@|�@July,2004 May,2004�@|�@back number�@|�@July,2004  |