絵、なに?(50) ジェームズ・アンソール 11/4

ベルギー王立美術館展(上野の国立西洋美術館で開催。12月10日まで)を見に行きました。見たい展覧会はたくさんあるのだけど(前売り券は買ってある)、このところ時間が とれませんでした。でも今日久しぶりに仕事が一段落したので、このチャンスを逃さず、妻と息子と一緒に出かけました(娘はこの日授業があって、午後には友人と他校の学園祭へ)。

とれませんでした。でも今日久しぶりに仕事が一段落したので、このチャンスを逃さず、妻と息子と一緒に出かけました(娘はこの日授業があって、午後には友人と他校の学園祭へ)。

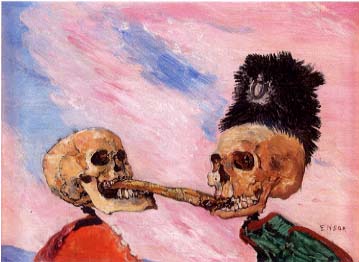

いい展覧会でした。いろいろ感想はあるのですが、真っ先に紹介したい画家がいます。ジェームズ・アンソール。ぼくは今日初めて知りました。こんな画家がいたんだ。その作品は一度見たら忘れられません。19世紀の画家なんだけど、感覚はものすごく新しいのです。いろんな絵柄を持っている人で、どれも面白い。会場を出てから、 ぼくはこの人の絵はがきを3枚も買っちゃいました。掲載した2点の画像、どちらもマンガみたいですよね。これが19世紀末に描かれたなんて信じられますか?

ぼくはこの人の絵はがきを3枚も買っちゃいました。掲載した2点の画像、どちらもマンガみたいですよね。これが19世紀末に描かれたなんて信じられますか?

この展覧会でぼくが初めから期待していたのは、マグリットとブリューゲル。マグリットは昔から好きなのですが、展示されていたのはたった3点でした。どれも良かったけど。さすがに人気の画家だけあって、展示作品の絵はがきは品切れになっていました。マグリットは画集ではよく見たし、その強烈な印象は記憶に焼きついていますが、実物の作品を見たのは今回が初めて。日本で人気の高い作家ですから、いつか、この画家だけの展覧会がまた開かれるのを期待しましょう。

ブリューゲルも良かった。美術の教科書でもおなじみの、どこか暖かみのある群像が描かれています。画面の中でオレンジ色が効果的に使われているんです。何が描かれているか画面の隅々までじっくり眺めていくのは楽しいものです。でも後ろから押されて、あまり立ち止まってもいられなかったけど。

ルーベンスはどうしても好きになれません。この人の絵に出てくる人たちって、みんな肌がブヨブヨしてるんですよ。勉強していけばいつか違ったものが見えるようになるかも知れませんが、色や形の好みで言うと(好みだけで物事を見ていくのは良くないと、重々承知の上で)、あまり好きではないのです。

なんだか、まとまりのない文章になってしまいました。展覧会に行くと、いろんなことを感じ、いろんなことを話したくなるのです。他にも感想があるけれど、この辺で。

絵、なに?(50) 風神雷神図に会った 9/30

風神雷神図と言えば、みなさん宗達の絵を思い浮かべるでしょう。美術の教科書に載っている、あの有名な絵。屏風絵としては光琳の燕子花(かきつばた)図と同じくらい有名です。ところがこの風塵雷神図は宗達だけじゃなくて、光琳や酒井泡一も描いていたんですね。知らなかった。

この3人の絵が一堂に会する面白い企画展が出光美術館で開催されました。3つがそろうのは66年ぶりだそうです。ぼくはまたしても会期の最後の方に行ったものだから、例によってものすごい混雑だったけど、なかなかいい勉強になったし、本物を鑑賞できたのはすごくうれしかった。

考えてみれば、本やテレビの映像では見たことがあるけど、本物に触れたことはないというものがいっぱいあるんですよね。むしろその方が人生の8割くらいあるのかも知れない。展覧会ではほとんどの作品はガラスの向こうだから、さわることはできませんが、色合いやタッチはわかります。そこが楽しい。印刷物では味わえない感触があります。

宗達、光琳、泡一はそれぞれ異なった時代に生きていて、その生涯は全く重なっていません。3つの風神雷神図は宗達がそもそもの始まりで、光琳は宗達を尊敬し、泡一は光琳を尊敬してそれぞれを模写したようです。泡一は宗達の風神雷神図を知らなかったようだし。

ぼくはこの3人の絵師、みんな好きなんだけど、結論から言うと、風神雷神図に関してはオリジナルの宗達作品が最高ですね。単に見慣れているから、と言う理由ではありません。でもそれは能力の優劣と言うことではなく、むしろ3人の資質の違いがはっきりしてきて、この絵に関しては、宗達の表現力が最適だったということのような気がします。山下裕二さんも指摘してますが、宗達は天才画家であり、光琳は優れたデザイナーなのだということが、この絵からもよくわかります。

宗達の絵で優れている点はいくつもありますが、筆遣いはもちろんのこと、構図の見事さに注目しなければいけません。 デザイン用語ではトリミングと言いますが、風神と雷神を画面の右上、左上に配し、絵の一部を切ることで広がりと動きを出しています。これはもうほんとにすごい。だからこの絵を見るとき、近くで細部を見るだけじゃなく、離れて全体を見た方がいいのです。テレビや画集では大きさが感じられないから、展覧会で体験して初めてわかる迫力。ついでながら、光琳だって優れた構図感覚を持つデザイナーなのだけど、この絵ではやや甘さが感じられました(素人のぼくが偉そうに言っちゃいけないね)。宗達が良すぎると言うことかな。

ぼくは最初まわりの人たちと一緒にノロノロと歩きながら宗達の絵の細部を観察したあと、列から離れて絵全体がわかる距離からもう一度眺めました。すると、絵のすばらしさが改めて伝わってくるのです。宗達恐るべし。

ところが!(ここからは余談)会場をひととおり見回ったあと、もう一度宗達の絵を見ようと戻ったら、ぼくが入った時をはるかに上回る観客数になっていた! 離れて見ようにも、人の頭しか見えません。なんじゃこりゃ。ぼくはひどくがっかりして会場を出たのでした。もう一度あの感激を味わいたかったのだけど。

まあ、それでもとにかく風神雷神図、日本美術の傑作の一つなのだと言うことを確認したひとときでありました。

絵、なに?(49) じゃくちゅーっ! 8/10

ぼくが伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)に興味を持ったのは去年の初めに『日本美術応援団』(山下裕二、赤瀬川源平著)を読んで以来。へえ、こんな画家がいるんだと驚き、ぼくの中に日本美術の新しい地平が開かれました。その若冲が今ブームなんだそうです。

今日、「若冲と江戸絵画」展(東京国立博物館)を見に行きました。いや、面白い。この展覧会は、日本人が若冲や曾我蕭白らの価値をほとんど忘れていた頃、アメリカのジョー・プライスという人が驚くべき鑑賞眼で集めた日本美術品のコレクションです。若冲、応挙、曾我蕭白(しょうはく)、長澤蘆雪(ろせつ)、酒井泡一(ほういつ)、鈴木基一(きいつ)などの素晴らしい作品がたくさんあります。

日本人はしばしば自分たちの美しさ、良さを外国人によって発見してもらうところがあります。自分たちのことを妙に卑下して欧米崇拝を行っている。ところが「あなたたちの文化はこんなに素晴らしいんだよ」と言ってくれる外国人に出会うと、ああそうなんだ、と今さらながらに気づいて改めて評価するという、ちょっとみっともないことをやるんですね。最近の例では、分野が違うけど、ワンガリ・マータイさんの「もったいない」提唱もその一つ。ぼくにも若い頃そう言う部分があったから、偉そうなことは言えません。

若冲は驚くほどに多彩な表現方法を持っている人でした。ぼくの好きな「野菜涅槃図」は京都国立博物館所蔵なので、今回は見られませんでしたが、ユーモラスな水墨画から、徹底したオタク風細密画まで描きこなし、かつどれもが信じがたい水準に達しているのです。こんな天才奇才をついこの間まで知らなかったなんて、それこそ恥ずかしいし、「もったいない」!

今回の展示作品の白眉は、鳥獣花木図屏風でしょう。おばさんたちが絵の前から動こうとせず、会場は激しく渋滞していました。会場がめちゃ混みなのはいつものこと。ぼくも忍耐力が付きました。こんなことでひるみはしないのだ。この屏風は、「升目描き」という手法で描かれていて、まるで銭湯のタイルの絵のような南国風極楽絵図は、なんとデジタルで、奇想天外で、豪華絢爛なことか。その先進性は現代にもじゅうぶんに通用します。

ところで、若冲には同じ手法で描かれた絵が何点かあって、『もっと知りたい伊藤若冲』の著者、佐藤康宏氏は、静岡県立美術館にある「樹花鳥獣図屏風」は本物だが、プライスコレクションのものは稚拙な模倣作だと断じています。これらの作品は、全体としては工房で弟子たちの手を借りて制作したものですが、どこまで若冲の手がかかわっているかが、真贋の分かれ目なのでしょう。ぼくはまだ初心者なので何とも言えません。

まあとにかく、北斎と同じくらいすごい画家であることは確かです。

この展覧会で非常に面白い試みをしていました。最後の方のコーナーで、照明の輝度を変化させることで絵画の見え方がどんな風に変わるかを見せていたのです。ずいぶん印象が違ってくることがわかり、新たな発見でした。

絵、なに?(48) 情けない画家だ 6/1

最近、和田なんとかという洋画家の盗作問題が連日報道されています。イタリアの画家が描いたものとそっくりな絵を十数点描いて発表したらしい。しかもこれらの作品で去年は東郷青児美術館大賞、今年の春には芸術選奨まで受賞している。

5月30日にNHKが単独インタビューを放映してましたが、あほらしくなってきました。画家としてのプライドはないのか。あれだけそっくりなのに「スギ氏はアクリルで描いているが、私は油絵の具で描いている。絵の具の盛り上げ方もオリジナルだ、盗作では決してない」とかどうとか、聞いててばかばかしくなるようなことばかり言ってました。

盗作でしょ。子どもが見たってわかりますよ。これが盗作でないというのなら、どんな作品だってオリジナルと主張できちゃう。裸の王様ですよ。模写技術だけあって(これはかなりのもの)、魂も誇りも倫理観もない。おそらく、創造性というものがとっくに枯渇しているか、あるいは最初から欠落しているか、なのだと思います。それが芸術選奨を受賞しちゃったから、引っ込みがつかなくなって、あんな苦しい言い訳をせざるを得なくなったんでしょうね。みっともないったらありゃしない。これで受賞も取り消されるだろうし、人々からの尊敬も信頼も失うだろうなあ。

それにしても、盗作については去年から指摘されていたというのに、賞を与えていた文化庁も文化庁です。さらにこの期に及んで、両者の意見をよく聞いて、なーんて言っている。これまた変な面子で引っ込みがつかなくなって言ってる弁解ですよね。どっちもどっちという感じ。気分悪くなるだけだよ、まったく。

そしたら、きのう、共同通信から次のようなニュースが流れていました。

和田氏の所属する美術団体「国画会」は31日夜、東京都港区の同会事務局で絵画部の会務委員会を開き、和田氏に退会を勧告し、2週間後までに応じない場合は除名することを決めた。同日付の文書を1日発送するという。絵画部は文化庁が調査を始めたことを受け、緊急の委員会を招集。退会勧告の理由は明らかにしていないが「盗作と考えざるを得ない」という会員からの批判が強いためとみられる。会務委員の1人は「かばおうと思ってもかばいきれない」と話した。

当然ですね。

絵、なに?(47) 山梨県立美術館 1/12/06

年末に山梨県立美術館へ行ったことを書きたかったのですが、中断している間に年を越してしまいました。

広大な敷地を利用した立派な美術館でした。文学館も同じ敷地にあるのですが、こちらは時間がなくて入ることができませんでした。

何と言っても、まずはミレーの絵。ゆっくりと見ることができたのが嬉しかった。「種をまく人」「羊飼い(少女ではありません)」など。だって、東京の企画展じゃいつも人混みとの戦いですからね。以前、文化村で開催されたミレー展も、体力勝負でしたよ。こんなに入場者が少なくていいの?と、恐縮してしまうほど。でも経営のことを考えない立場としては、その方が美術館らしい。誰にも邪魔されず絵と対話ができるなんてのは、日本じゃ贅沢な楽しみになってしまっているのです。特にミレーの作品は、できれば静寂が欲しい。そして絵の中にある空気を味わいたいのです。

もちろんミレーだけじゃなくて、クールベやコローもあるし、シャガールの「出エジプト記連作」も面白かった。日本画も横山大観をはじめ、たくさんあるのですが、勉強不足のため、ぼくにはほとんどが初めて知る名前でした。だからここでは偉そうに語らないでおきます。

その他面白い作品がたくさんあり、全部を鑑賞するのには結構時間がかかります。地方の美術館の特徴として、地元出身の芸術家の絵や彫刻も、いいものがたくさんありました。

それから、売店が素敵です。美術館のレベルは、意外に売店に表れるものだと、去年、金沢21世紀美術館へ行ったとき(反面教師の意味で)、思いました(このページの下、第41回参照)必ずしも展示されている作品の関連ばかりではないのですが、センスのあるものが多い。今度行ったら、カンディンスキーの絵のトランプを買いたいと思ってます。

絵、なに?A(1〜13) B(14〜25)

C(26〜30) D(31〜34) E(35〜40) F(41〜46)

「言葉ですよ」に戻る