なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 明治の唱歌 (文部省唱歌など) |

| 池の鯉 美しき天然 浦島太郎 かたつむり 鎌倉 |

| 汽車 こうま 故郷の空 |

| 早春賦 追憶 ツキ 茶摘 |

| 二宮金次郎 鳩 ふじの山 冬の夜 |

| 星の界 蟲のこゑ 村祭 我は海の子 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

【『尋常小學讀本唱歌』と『尋常小學唱歌』について】 『尋常小學讀本唱歌』と『尋常小學唱歌』の編纂委員会は同一組織。 東京芸術大学百年史編纂委員会編『東京芸術大学百年史 東京音楽学校篇第二巻』(音楽之友社、2003年3月)に『小學唱歌教科書編纂日誌』(pdfファイル3MB)全文が翻刻掲載されている。これにより委員会の開催日、出席者、議事(歌詞審議、歌詞依頼、楽譜修正など)がわかる。 小学唱歌集は『尋常小學讀本唱歌』の編纂計画から始まった。明治四十二年六月二十二日が小学唱歌教科書編纂委員会の第一回開催日。頻繁に会議がもたれて当初の二年で完結という予定より早く、翌年の明治四十三年七月に『尋常小學讀本唱歌』が刊行された。 『小學唱歌教科書編纂日誌』は次のように始まる。

通知先の委員に南能衛が含まれていない。南能衛の孫・南次郎氏は『どんどんひゃらら 南能衛と小学唱歌の作曲家たち』(近代消防社、2014年)に、次のように書いている。 “「編纂日誌」を見ていて気がついた。この日誌を記したのは、南能衛である。なぜなら六月十八日付の最初の記事は、初会合の通知についてだが、連絡先の委員の名前のなかに南能衛の名前だけがない。本人に通知する必要がないからだ。南能衛は編纂委員会の事務局の仕事をしていたことがわかる。もっとも後半になると作曲で多忙になり雑務は別に事務を支援する要員に任せたようだ”。

・『尋常小學讀本唱歌』(全一冊。教師用)は、明治四十三年七月十四日発行。 ・『尋常小學唱歌』(全六冊)各学年が別冊になっている。明治四十四年五月八日~大正三年六月十八日発行。 『尋常小學讀本唱歌』と『尋常小學唱歌』の編纂は、歌詞委員と楽曲委員に分かれて任命された。 〔編纂委員長〕湯原元一は東京音楽学校校長。 〔歌詞委員〕五名 (主任)吉丸一昌(よしまるかずまさ)は東京音楽学校教授。「早春賦」の作詞者。 (委員) 富尾木知佳(とみおぎともよし)、乙骨三郎(おつこつさぶろう) は文学者・上田敏の兄。以上三人は東京音楽学校教授。高野辰之(たかのたつゆき)は東京音楽学校助教授。武笠三(むかさあつむ)は文部省図書課文部編修;入省前は第七高等学校造士館で国語の教授を務める。のち図書局図書事務官第一課長兼図書監修官になった。 この中で武笠三のみ文部省の役職にあって東京音楽学校の職員ではなかった。武笠三は芳賀矢一(はがやいち)と親しい関係にあった。芳賀矢一は文部省の教科用図書調査委員会第三部主査委員(起草担当)。第三部は国語担当。 〔楽曲委員〕六名 (主任)島崎赤太郎(三十三歳)は、東京音楽学校教授。歌詞委員会にもたびたび参加している (委員)楠美恩三郎(くすみおんざぶろう、四十一歳)は東京音楽学校助教授、明治四十二年十月に東京音楽学校教授。岡野貞一(おかのていいち、二十九歳)は東京音楽学校助教授(大正十三年に教授)。南能衛(みなみよしえ、二十七歳)は東京音楽学校嘱託講師、のち同助教授。上眞行(うえさねみち、五十八歳)、小山作之助(四十八歳)。以上二人は元東京音楽学校教授。 島崎赤太郎は編纂委員唯一の文部省留学生だった(1902-06年ドイツ留学)。その発言力は大きかったようだ。 国が作ったことを強調するため、作詞・作曲者は明らかにされなかった。

明治四十三年(1910年)1月30日 東京朝日新聞 「小學唱歌編纂」の委員長・委員に関する記事。 (註) 人名のルビに間違いが多い。

○ 小学唱歌編纂 「文部省にては小學唱歌集を編纂する事と成り曩に東京音樂學校長湯原元一氏を委員長として委員には富尾木知佳、吉丸一昌、乙骨三郎、高野辰之、武笠三の五氏を任命して島崎赤太郎、楠美恩三郎、岡野貞一、南能衛、小山作之助、上眞行の諸氏に作曲を命ぜしが差詰め新國定教科書中に在る歌詞に作曲する事となり此分は既に編纂を了せしが他は三月末迄に全部完結する事となるべし」 (註)この記事を、青柳善吾や井上武士が確認していなかったのが不思議です。 上記の新聞記事は、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者・府中市のNさんから教えていただきました。(2014年10月26日) 『小學唱歌教科書編纂日誌』によれば、『尋常小學讀本唱歌』の作曲は二月五日にはとりあえず出来ていたようである。その後も検討を続け、修了したのは二月十九日で、印刷原稿を圖書課長に送付とあるのは二月二十二日であった。

『尋常小學讀本唱歌』(全一冊)は、それぞれの曲の作曲者の名前は明らかになっていませんが、日本古来のわらべ歌である「かぞえ歌」以外は、〔楽曲委員〕(主任)島崎赤太郎、楠美恩三郎、岡野貞一、南能衛、上眞行、小山作之助、の六名が分担して曲をつけました。外国の曲の利用はありません。これが大きな特色です。湯原委員長は外国曲でも適当なものがあれば採用を妨げるものではないと明言していましたが。 六名は、当時の東京音楽学校教官もしくは元教官でした(上と小山は明治四十二年時点では退官していた)。編纂委員が全て音楽関係の人なのは、明治四十三年四月から新しく使われた文部省編纂の国語の教科書※『尋常小學讀本』に含まれる韻文(いんぶん)を歌詞にして主に作曲したためです。讀本(国語)と唱歌(音楽)で修身を相互につなげ教育効果をあげる<教科統合>を目的としたものです。 言葉の難しいものは、「唱歌」と同時に「讀本」で意味を詳しく教えていました。

『尋常小學讀本唱歌』(全一冊)掲載曲 目次順27曲 カラス、ツキ、タコノウタ、こうま、かへるとくも、ふじの山、とけいのうた、母の心、春が來た、蟲のこゑ、日本の國、かぞへ歌、ゐなかの四季、 家の紋、何事も精神、たけがり、近江八景、舞へや歌へや、三才女、 水師營の會見、われは海の子(目次は「われは海の子」で、掲載曲のタイトルは「我は海の子」)、出征兵士、同胞こゝに五千萬、鎌倉、國産の歌、卒業、アサガホ。 『尋常小學讀本唱歌』の曲を作った人々の意気込みは相当なもので、当時の日本の最も優秀な作曲家たちが挑んだ優れた曲集でした。それは、明治、大正、昭和、平成の時代を越えて、いまでも歌われていることからも納得できます。 後年、いわゆる「文部省唱歌」という呼称が一般化しますが、この本は文部省が直接手がけた唱歌集としては第一号にあたります。 『尋常小學唱歌』(全六冊)には、『尋常小學讀本唱歌』(全一冊)に掲載された二十七曲全てが収録された。各学年が一つ一つ別冊になっていて、全部が邦人の新作曲でした。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)には、“これらは次の『尋常小學唱歌』に ●以下は、堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)による。 [註:作詞委員や作曲委員のメンバーの出典は日本教育音楽協会編『本邦音楽教育史』1934年と思われる。同書ののち、井上武士『國民學校藝能科音樂精義』(教育科學社1940年)の「第三節 我國に於ける歌唱敎材の變遷」に掲載され、これが後にまで引用されたのではないかと思われます。この記述は誤りであった。しかし、繰り返し引用されてきた(2014/10/14 池田)。] 『尋常小學唱歌』に収められた曲目は次の通り。『尋常小學讀本唱歌』に掲載されたものは赤字にしました。タイトルが変えられている曲があります。 〔第一学年用〕(明治44年5月8日刊行)(全二十曲目) 日の丸の旗、鳩、おきやがりこぼし、人形、ひよこ、かたつむり、牛若丸、夕立、桃太郎、朝顔(『尋常小學讀本唱歌』に掲載の時のタイトルはアサガホ)、池の鯉、親の恩、烏(カラス)、菊の花、月(ツキ)、木の葉、兎、紙鳶(たこ)の歌(タコノウタ)、犬、花咲爺。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では「親の恩」が欠落している。「親の恩」を入れないと(全二十曲目)にならない。 〔第二学年用〕(明治44年6月28日刊行)(全二十曲目) 櫻、二宮金次郎、よく學びよく遊べ、雲雀、小馬(こうま)、田植、雨、蟬、蛙と蜘蛛(かへるとくも)、 浦島太郎、案山子、富士山(ふじの山)、仁田四郎、紅葉、天皇陛下、時計の歌(とけいのうた)、 雪、梅に鶯、母の心、那須與一。 〔第三学年用〕(明治45年3月30日刊行)(全二十曲目) 春が來た、かがやく光、茶摘、靑葉、友だち、汽車、虹、蟲のこゑ、村祭、鵯越、日本の國、 雁、取入れ、豐臣秀吉、皇后陛下、冬の夜、川中島、おもひやり、港、かぞへうた。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では「春が來た」は、さきに出た『尋常小學讀本唱歌』に載っていたもの(傍線あり)としてあつかわれていない。傍線が欠落、「春が來た」が正しい。 〔第四学年用〕(大正元年12月15日刊行)(全二十曲目) 春の小川、櫻井のわかれ、ゐなかの四季、靖國神社、蠶、藤の花、曾我兄弟、家の紋、 雲、漁船、何事も精神、廣瀨中佐、たけがり、霜、八幡太郎、村の鍛冶屋、 雪合戰、近江八景、つとめてやまず、橘中佐。 〔第五学年用〕(大正2年5月28日刊行)(全二十一曲目) みがかずば、金剛石・水は器、八岐の大蛇、舞へや歌へや、鯉のぼり、運動會の歌、加藤淸正、海、納涼、忍耐、 鳥と花、菅公、三才女、日光山、冬景色、入營を送る、水師營の會見、齋藤實盛、朝の歌「朝日は昇りぬ、日は出でぬ。」、大塔宮、卒業生を送る歌。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では「朝の歌」が「朝日は昇りぬ」になっていて間違っている。「朝日は昇りぬ、日は出でぬ。」は歌詞の一行目であって、タイトルではない。タイトルは「朝の歌」が正しい。 〔第六学年用〕(大正3年6月18日刊行)(全十九曲目) 明治天皇御製、兒島高德、朧月夜、我は海の子、故鄕、出征兵士、蓮池、燈臺、秋、開校記念日、同胞すべて六千萬(同胞こゝに五千萬)、四季の雨、日本海海戰、鎌倉、新年、國産の歌、夜の梅、天照大神、卒業の歌(卒業)。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では「同胞ここに六千萬」と書いてあるのは間違い。「同胞すべて六千萬」が正しい。 以上のように堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)には間違いがある。しかし、一般の人はもとより研究者、編集者に絶大な信頼を受け、今も文献として使われています。堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)の編集者には、新たな編著者を迎えて改訂版の出版をお願いしたい(2014年10月21日)。 崎山輝一郎氏のブログ「唱歌史に異議あり!」を教えていただきました(2016年6月11日)。

【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【初出】 ・明治三十六年の『尋常小學讀本』巻五に、「秋の野原」という姉妹の会話の形をとった散文教材があり、前半は秋の花の名を教え、後半で虫の名と、鳴き声を教えている。「すずむしはりんりん、まつむしはちんちろりん、くつわむしはがちゃがちゃ、すいとはすいっちょすいっちょと、なきます」。 (註)散文=語数や調子に制限のない、普通の文章。 ・明治四十二年発行の国定国語教科書『尋常小學讀本』(巻五 、第二十課)所載の韻文教材「蟲のこゑ」に作曲し、『尋常小學讀本唱歌』(文部省)明治四十三年七月発行に掲載されました。 当時の子どもは国語と唱歌(音楽)の両方の授業で、この作品を学びました。 (註)韻文=韻をふんだ文。散文に対して詩の形式の文。 ・『尋常小學唱歌』第三学年用(文部省)明治四十五年三月発行も同じ。 【歌詞と曲について】 詳しく見ましょう。 ・七・五調と擬音を組み合わせた歌詞。 ・二長調、四分の二拍子。付点音符がない。 ・旋律に虫の声のリズムが入っている。 ・二番は「きりきりきりきり きりぎりす。」と韻を踏んだ詩でした。 国語教材で韻文の勉強に使われていた事が理解できます。 ・四小節に二小節の虫の鳴き声をつなげた六小節が二回繰り返され、続いて八小節の別の節が続きます。 前半の二回繰り返している部分と、後半の八小節の部分の二つに分けて、二部形式とみれる。 ・最後の「ああ おもしろい蟲のこゑ」の「おもしろい」は、今でいう「旅行に行って、おもしろかった」「ゲストが、おもしろい事を言った」ということではなく、「心をひかれる、趣が深い、風流」ということです。

【歌詞の改変】 『新訂尋常小學唱歌』第三学年用(文部省)昭和七年四月発行で改訂。 二番は「きりきりきりきり、こほろぎや、」に変えられた。

【改訂の理由】「きりぎりす」を「こほろぎや」に改訂した理由 ・他の虫が秋の虫なのに「きりぎりす」は夏の虫である。 ・「きりぎりす」は、「きりきりきりきり」とは鳴かない。「ギーッチョン」または「チョンギース」と鳴く。 ・古語の「きりぎりす」は、今日の「こおろぎ」を意味していた。 ・太宰治の短編小説『きりぎりす』(新潮文庫)にも、最後に「こおろぎ」が鳴くシーンが登場します。 ・改訂の時、字数の関係で「こほろぎや」と「や」を入れた。 ・「きりきりきりきり きりぎりす。」と韻を踏んだ詩でしたが、「こほろぎや」と改訂したことで違ってしまいました。 【歌い方の間違い】 私の童謡の会では、二番の「馬おひ」を、ほとんどの人が「う ま お ひ」と歌いました。これは間違い。「う まお ひ 八分休符」と歌うのが正しい。「ひ」の次は「八分休符」がある。

【二組に分かれて歌おう】 二組に分かれて歌うと、いっそう楽しくなります。 一の組「あれまつむしが ないている」 二の組「ちんちろちんちろちんちろりん」 ・・・・ 「あきのよながを」からは全員の斉唱。 【鳴き声を聴こう】 「虫の声」の歌は、小学生になったら虫の名前や鳴き声を覚えてほしいという願いから作られた歌です。 一番は、虫の名前の後に鳴き声が続きます。 二番は、鳴き声の方が先で、後から虫の名前が続きます。まるで、クイズのようです。 では、それぞれの鳴き声を聴いてみることにしましょう。今は便利で、インターネットで虫の声が聴けます。学習意欲があれば、いくらでも勉強できます。しかも楽しい。 まず、「鳴く」といっても、犬や猫が鳴くのとは違い、虫は羽をこすって音を出す(摩擦音)。これを「鳴く」という。鳴き声を人の言葉で表現するのを「聞きなし」という。歌に出てくる虫は次のように鳴いている。 ・マツムシは「ちんちろちんちろ、ちんちろりん」。 ・スズムシは「りんりんりんりん、りいんりん」。 ・コオロギは、さまざまな種類がいて異なる鳴き方をする。 「きりきり」と鳴くのはカマドコオロギ。「コロコロ」と鳴くのはエンマコオロギです。昔は、カマドコオロギが多かったようです。争い鳴きの時は「きりきり」と鳴く。 ・クツワムシは「がちゃがちゃがちゃがちゃ」。鳴き声が轡(くつわ)の音に似ていることに由来する。轡というのは、馬の手綱を引くための口に噛ませる金具のこと。馬が歩く時に「がちゃがちゃ」鳴る轡の音が、クツワムシの鳴き声に似ていた。 ・ウマオイは「ちょんちょんちょんちょん、すいっちょん」。ウマオイ=「馬追い」。馬子が馬を追う時の掛け声に似ていることから名づけられた。 「ちょんちょん」とせわしなく鳴くのは、ハタケノウマオイ。「すいっちょん」とゆっくり鳴くのは、ハヤシノウマオイ。 【戦中の扱い】 昭和十七年発行の『初等科音楽一』には掲載されていません。虫の声を楽しむ風流な時代ではありませんでした。 【昭和二十二年版の改訂】 『二ねんせいのおんがく』(文部省)昭和二十二年発行では、初出の二長調からハ長調に下げられ、タイトルが「虫の声」になった。 【平成二十一年版の扱い】 『新編 新しい音楽2』(東京書籍) 、『音楽のおくりもの2』(教育出版)二冊共、ハ長調、タイトルは「虫のこえ」、「キリキリ キリキリ こおろぎや」で同じ。

【「アオマツムシ」は別格】 他の虫が激減しているのに対し、秋になると、ひときわけたたましく鳴くのは「アオマツムシ」。明治時代に中国からやってきた外来生物で、木の上で過ごす虫なので、草むらがなくても生きていける。葉の上に棲んでいるため、葉に擬態した緑色をしている。街路樹や住宅地の公園、さらに自然豊かなところでも「リューリューリュー」と大声で鳴き大繁殖している。「アオマツムシ」が鳴きだすと、“風流”とは程遠くなる。秋の夜長を力強く鳴き通している。 【レコード情報】 コロムビア KK―3028 〔後記〕 子供たちが小学生の頃、「童謡の会に“興梠(こおろぎ)花子さん”が入会された。珍しい名前だね」と話すと、三年生の妹が「コオロギが鳴くというのは変だね。」と言い出した。すると五年生の姉が「虫類は、羽をこすり合わせて音を出す。羽をこすり合わせる音も、犬や猫が鳴くのも、全部“鳴く”というんだよ」と説明した。妹は「すごいなあ、よく知っているなあ」と姉に感心した。「虫は羽をこすって音を出す(摩擦音)。これを“鳴く”という」というのは、夫が連れて行った自然観察会で覚えたのでしょう。私も、妹と一緒に改めて認識したことでした。 稲垣栄洋著『赤とんぼはなぜ竿の先にとまるのか? 童謡・唱歌を科学する』(東京堂出版、2011年)には次のように書いてあります。 “コオロギのオスは羽をこすり合わせて鳴く。オスがメスを呼び寄せるためである。メスたちは、鳴き声を聞いてオスを選ぶ。優雅に聞こえる虫の音も、選ばれるオスにとっては必死の自己アピールなのである。・・・・・・。 『ハンディキャップ理論』という仮説では、より大きな声で鳴くことは、敵に襲われやすくなるため、生きていくうえで不利になる。そのため、そのような困難な状況を生き抜いてきたオスは、きっと強くて丈夫だろうとメスは判断するのである。・・・・・・どんな生き物もメスにもてるようにするのは大変なようである。 唱歌「虫の声」に歌われている虫たちのうち、マツムシ、スズムシ、カマドコオロギ、クツワムシ、ハタケノウマオイは、地域によっては絶滅危惧種に指定されている。草むらが減少し、虫たちが暮らすことができにくくなっているのである。しかも、こすりあわせて音を立てるように羽を変化させた秋の虫たちは、飛ぶことができず、長距離を移動できない。こうして絶滅に追いやられているのである。” 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||

【初出】 明治四十四年発行の『尋常小學唱歌』第一学年用(文部省)に掲載されました。 歌詞は三行で、「聞いたら來い」「見えたら來い」は一回だけですが、楽譜では二回繰り返すように書いてあります。歌詞と楽譜は同時に掲載されていて、歌う時は楽譜を見て歌いました。 【『新訂 尋常小學唱歌』】 昭和七年発行の『新訂 尋常小學唱歌』第一学年用(文部省)にも掲載されました。歌詞は、「出て來い、出て來い、池の鯉。」と読点がある。楽譜は初出と同じ。

【歌い方について】二ヶ所、難しい歌い方があります。

【『ウタノホン上』】 昭和十六年発行の『ウタノホン上』第一学年用(文部省)には掲載されていません。戦時中ですから、池に鯉を飼う余裕がありませんでした。 【戦後は】 昭和二十二年発行の『三年生の音楽』(文部省)に掲載されました。作詞、作曲者は不明のままです。 タイトルは、ひらがなで「いけのこい」。歌詞は、「聞いたらこい。」「見えたらこい。」が二回書いてある。子供たちが歌う時、わかりやすい。楽譜は、ヘ長調 四分の二拍子 四分音符=88となっている。メロディーやリズムは初出と同じ。 【レコードでは】 下記のレコードは、北海道在住のレコードコレクター北島治夫さん所有。コメントも北島さん。ありがとうございます。 <内外2013 歌/濱村よね子> “「いーけのこい」を「ドーレミソレ」と歌っていて、急に池から飛び出してきた感じがします。前奏も同じなので楽譜が一音記載違いだったのではないでしょうか。” <キリンK597 歌/谷中百合子> “「いーけのこい」を「ドーレミソレ」と歌っています。誤った楽譜が流布していたのでしょうか。二度続いたので楽譜を確認しました。誤ったものを次々聴くと正しいものが間違っているように感じます。” <オリエント1869 歌/井上ます子> “「いーけのこい」は正しく歌っているが、最後の「きいたらこい」を「レレレミド」と歌っていて、バタ臭くなっている。” 【「お魚博士」末広恭雄氏によると】 “この歌詞は魚の生態をよく表わしていてなかなか意味深い。一番は魚の聴覚と条件反射をえがいたものであり、二番は魚の視覚と食性を歌ったものだからである。 魚も犬や猿などのように餌を用いての条件反射が成立する。手をたたいたり、楽器を鳴らしたりしたあと、必ず餌をやるというふうにして訓練すると、約二週間で利巧な魚はそれを覚え、単に手をたたいただけ、あるいは楽器を鳴らしただけでそのほうに集まってくるものである。 魚は一般にこういった能力をもっているが、とくにコイの場合は、古くから人に飼いならされている関係で、条件反射による訓練がきわめて容易である。公園の池にいるコイなどのように、いつも多くの人から餌をもらっている魚では、自然のうちにこういった訓練をうけて、手を叩く音をきいただけで、餌がもらえると思って寄り集まってくるように条件づけられたものもいる。 二番の歌詞の中に「投げた焼きふ」と出てくるが、池に飼ったコイの餌にはしばしば焼きふが与えられるし、焼きふにもよろこんで集まってくるという食性が実はコイの雑食性をよく物語っているのだ。 歌詞には「見えたらこい」とあるが、魚はいったいどの程度ものが見えるのだろうか。よく透きとおった水の中では、およそ二十メートルほど隔たったものまでがはっきり見えるらしく、これは陸上の動物にくらべて決して視力がすぐれているとはいえない。むしろ非常に近視だといわざるを得ない。 でも学者がしらべた結果によれば、魚は紫から赤に至る各種の色をはっきり区別しうるし、またものの形では丸や三角形や四角形をそれぞれ異なった形として区別できるといわれている。”(末広恭雄著『魚のうた』(音楽之友社)抜粋)

〔後記〕私の童謡の会でも「いーけのこい」の音程が違っている人が多かった。順に上昇する音なので、難しいことはないはずですが、童謡や唱歌は耳で聴いて覚えて歌うので、違う歌い方が広まったのでしょう。一度覚えた音は、正しく歌うようにするのは、なかなか難しい。正しく歌い継ぎたいものです。 |

【初出】 『尋常小學讀本唱歌』明治四十三年発行に掲載されました。『尋常小學讀本』巻二にも掲載されていたので、子どもたちは国語と唱歌の時間に学びました。 曲名は「タコノウタ」、歌詞は七 七調。へ長調、四分の二拍子、♩=112。わらべ唄のリズムを活用している。 歌詞のアクセントに対して忠実な旋律が付いている。旋律は二部形式(ABAB形)でできているので歌いやすい。

【わらべ唄】 日本各地に類似した歌詞で伝わった凧揚げ遊びの歌がある。 <凧揚げ遊び>(埼玉)凧 凧 あがれ 天まで あがれ 天体気象の唄 子どもが凧揚げに風をよぶ唄として全国に分布。 <凧の呼び方> 町田嘉章・浅野建二編『わらべうた』岩波文庫には次のように書いてあります。「凧」は、各地にいろいろな呼び方がある。 「紙鳶 いかのぼり、畿内にて、いかと云。関東にて、たこといふ。西国にて、たつ又ふうりうと云。唐津にては、たこと云。長崎にて、はたと云。上野及信州にて、たかといふ。越路にて、いか又、いかごといふ。伊勢にて、はたと云。奥州にて、てんぐばたと云。土州にて、たこと云」(『物類巻四』)。 【絵だこに 字だこ】 凧揚げは、お正月の男の子の遊び。二番の歌詞に「絵だこに 字だこ」とある。凧の絵柄には、恐い顔の「奴」や、「龍」、「寅」の絵や字が描かれる。子どもが病気にならないようにと願い、高く空にあげ、悪霊退治を願った。風を切って飛ぶ凧のブンブンという音は、悪霊が嫌うとされた。福が沢山来るようにと願う「宝船」や「七福神」を描いた物もある。高く揚がれば揚がるほど好いとされるので、子どもも大人も必死になります。大空を飛ぶ凧は、子どもの未来、みんなの期待、新しい希望をかけて、日本の新年に欠かせない男の子の遊びになった。 【教科書での扱い】一年生の教材。 ・『尋常小學唱歌』明治四十四年発行に掲載。 曲名「紙鳶の歌」。(一、紙鳶紙鳶揚がれ。風よくうけて、) ・『新訂尋常小學唱歌』昭和七年発行に掲載。

・『一ねんせいのおんがく』昭和二十二年発行に掲載。 曲名「たこの うた」。(一、たこ たこ あがれ。かぜ よく うけて、) ハ長調にし、三番を削除した。この歌の三番を知らない人が多いのは、学校で歌わなかったためです。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【男性に人気の歌】 青い海が好き、海で泳ぐのが大好きという人の愛唱歌です。歌えば磯の香りが漂ってくるようです。歌詞が進むにつれて勇ましくなり、声を張り上げて腹の底から歌えると、男性に圧倒的な人気の歌です。 今歌われているのは三番までの歌詞です。その浜は、どこまでも美しく、少年の明るい心と、たくましい体を作りました。 さわやかなメロディーは、広い音域の中を力強く動き、「わーれは うーみのこ」と、言葉を延ばすリズムの繰り返しなので、とても調子が良く、延ばす音にアクセントをつけると、ますます力強い歌になります。 漁村に生まれ、海辺に育った少年が、自分を育ててくれた海を歌っています。 歌から少年の一途な気持ちが伝わって来ます。文部省唱歌には、子どもが主人公として登場する歌はほとんどなく、この歌は、自分の歌として歌う事ができたので、親しみが持て愛唱されました。そして、大人になっても好きな歌としてあげる人が多い歌です。 【作詞者の意図】 初出は七番までありました。明治時代に作られたこの歌の七番は、作詞者が子どもたちに歌わせたかった重要な部分です。労働で鍛えた体で軍艦に乗り、海を恐れず大海に乗り出して、自分が立派に海国日本を守るのだと青年の心意気を歌ったものです。 一、二番は生い立ちを歌っています。当時の子どもたちは、このような青年に自分もなりたいと、夢と希望を抱いて声高らかに歌ったことでしょう。一体だれがこのような歌詞を書いて、だれが作曲したのでしょう。 【曲について】 曲は、変ホ長調、四分の四拍子、四分音符=126。(aa´)B(ba´)または、A(ab)B(cb)の二部形式で作られています。リズムは、ターンタタンタンが全曲を一貫している。作曲者はわかっていません。手書き楽譜の発見が待たれます。 【教科書掲載の歴史】 音楽の教科書で「我は海の子」の歴史を追って見ましょう。 【新体詩の懸賞募集があった】 ・文部省は、明治四十一年(1908年)六月十日付の『官報』(第7485號)と、同年七月号の『音楽界』という雑誌で、小学校用国語讀本または唱歌教科書に掲載するための「新体詩懸賞募集」を広告しています。 国語讀本とは、第二期(明治四十三年-大正六年)教科書のことで正式な呼び方は、「尋常小學讀本」、(いわゆる「ハタ・タコ讀本」)です。 唱歌教科書とは、明治四十三年七月に発行された『尋常小學讀本唱歌』(全一冊)および明治四十四年五月から大正三年六月に発行された『尋常小學唱歌』(全六冊)をいう。『尋常小學讀本唱歌』は、『尋常小學讀本』の韻文教材から選んだ詩に作曲したもので、ここに収録された唱歌は『尋常小學唱歌』にひきつがれている。 新体詩とは、近代詩。漢詩に対して明治初期に、西洋の詩の形式を取り入れて新しく作られた詩。多くは七五調だった。 〔官報 第7485號 明治四十一年六月十日〕 広告欄 ○新体詩懸賞募集 今般当省ニ於テ左記ノ条件ニ依リ広ク新体詩ヲ募集ス 明治四十一年六月 文部省 一 歌題ハ別ニ之ヲ定メス 二 歌詞ハ天然人事ノ何タルヲ問ハス美感ヲ養ヒ徳性ノ涵養ニ資スルニ足リ小学校用ノ讀本又ハ唱歌教科書ノ程度ニ依レルモノタルヘシ 三 歌詞は尋常小學校第一学年及第二学年(第一部)ハ口語体トシ同第三学年及第四学年(第二部)ハ口語体又ハ文語体トシ同第五学年以上(第三部)ハ文語体トス 四 歌詞ハ四句又ハ六句ヲ以テ一節トシテ第一部及第二部ニ於テハ総計二十四句以内第三部ニ於テハ三十二句以内トス而シテ句ハ七五調七七調其他何レヲ採ルモ可ナリト雖モ各節ノ字脚一様ナランコトヲ要ス 五 応募歌詞ハ本年八月三十一日附当省ニ到達スルヲ要ス 六 応募歌詞ハ同一ノ題ニ就キテハ一人一首ニ限ル 七 応募者ハ歌題ノ下ニ歌詞ノ相当スル部(第一部第二部又ハ第三部)ヲ朱書シ部毎ニ用紙ヲ異ニスヘシ但シ用紙ハ半紙大ノモノニ限ル 八 応募者ハ宿所氏名ヲ歌詞及封筒ニ記入セスシテ之ヲ別封ニシ更ニ歌詞ト同封ノ上文部大臣官房図書課長宛ニテ差出スヘシ 九 応募歌詞ハ当省ニ於テ審査シ第一部第二部及第三部ノ最優等者ニ各金五十円乃至百円之ニ次ク者ニ各金二十円乃至五十円ヲ授与ス但シ等外ノモノニテモ佳作ト認ムルモノハ数ヲ限ラスシテ採リ金五円乃至二十円ノ賞金ヲ授与ス。 十 入選歌詞ノ著作権ハ当省ニ属スルモノトス又該歌詞ヲ教科書等ニ掲載スル場合ニ於テ当省ハ之ヲ修正スルコトアルヘシ 十一 応募歌詞ノ原稿ハ返付セス ・明治四十一年十一月の『音楽界』で審査委員の名前と、応募数が約一四〇〇あった事が発表された。 ・明治四十一年十二月二十一日付の『官報』(第7647號)には、懸賞募集新体詩審査報告が「学事」として掲載されている。応募総数一四二一首から先ず一九二首が選ばれ、そこからさらに優等作五首と佳作十七首の計二十二首が選出された。審査委員と当選作品を次のように発表している。 〔官報 第7647號 明治四十一年十二月二十一日〕  ○彙報欄 学事 ○懸賞募集新体詩審査報告 文部省二於テ曩ニ懸賞募集シタル新体詩審査報告左ノ如シ(文部省) 文部省二於テ曩ニ小学校用国語讀本又ハ唱歌教科書ニ掲載ノタメ新体詩ヲ懸賞募集シタル(本年六月十、十一、十三日官報広告欄内参看)ニ付キ之カ審査ノタメ文学博士上田万年、同芳賀矢一、阪正臣、大和田建樹、佐々木信綱、上真行、巌谷季雄、渡部董之助、吉岡郷甫、森岡常蔵ニ委員ヲ嘱託シ審査セシメタルニ応募ノ歌詞総数千四百二十一首ニ就キ先ツ百九十二首ヲ選出シ次ニ其百九十二首中ヨリ優等二首之ニ次クモノ三首及佳作ト認ムヘキモノ十七首、合計二十二首ヲ選出セリ依テ募集条件ノ旨趣ニ従ヒ入選ノ応募者ニ対シテハ夫々賞金ヲ授与セリ而シテ入選ニ係ル歌詞ノ著作権ハ同省ニ於テ之ヲ有スルコトトセリ其受賞人名左ノ如シ <審査委員> 上田万年(うえだかずとし)、芳賀矢一(はがやいち)、阪正臣、大和田建樹(たけき)、佐々木信綱(のぶつな)、上真行(うえさねみち)、巌谷季雄、渡部董之助、吉岡郷甫、森岡常蔵の十名。 この時、第一部一等入選作はなかった。 第二部一等の「田舎の四季」(堀澤周安・作)「ゐなかの四季」♪道をはさんで畠一面に 麥はほが出る菜は花盛り。(『尋常小學讀本』巻七、第三課 所載)や、第三部二等の「三才女」(石原和三郎・作)「三才女」♪色香も深き、紅梅の 枝にむすびて 勅なれば(『尋常小學讀本』巻九、第二十六課 所載)や、第一部佳作の「コウマ」(石原和三郎・作)「こうま」♪はいしいはいしい あゆめよ小馬。(『尋常小學讀本』巻三、第九課 所載)が、明治四十三年七月発行の『尋常小學讀本唱歌』に採用されています。「こうま」は、現在でも愛唱されています。 (註)「 こうま」は、インターネット検索『池田小百合なっとく童謡・唱歌』を御覧下さい。 注目したいのは、第一部佳作の「時計」(前田純孝・作詞)です。これが、『尋常小學讀本唱歌』掲載の「とけいのうた」♪とけいはあさから かっちんかっちん(『尋常小學讀本』巻四、第十五課 所載)かどうか、わかっていません。堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)には、作者の名前は記してありませんが、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌 明治篇』(講談社)には、“この歌の歌詞は前田純孝の作か。”と書いてあります。「時計」の原詩が残っていないので、わからないのです。第三部佳作に「海の子」宮原知久(ともひさ)の名前があります。賞金は十五円。 ・詩は明治四十三年(1910年)発行の『尋常小學讀本』に「我は海の子」というタイトルの七連構成の詩教材として掲載されました。伝統的な文語調で音数律七・五調に整えられている(七・五調四句×七節=二十八句)。 ・『尋常小學讀本』に掲載された「我は海の子」に作曲をして、明治四十三年(1910年)七月十四日発行の『尋常小學讀本唱歌』に掲載されました。歌詞のタイトルには、「我は海の子」(巻十一、第六課)と書いてある。作者の名前は公表されていません。 【『尋常小學讀本唱歌』と『尋常小學唱歌』について】 『原典による近代唱歌集成』(ビクターエンタテインメント)の赤井励著「≪尋常小學唱歌≫研究の現状」には、文部省の『小学唱歌教科書編纂日誌』(明治四十二年(1909年)6月起)が存在するとあります。 著者・赤井励は、“歌詞についても旋律についても明らかに共作であり、合議制であって、だれか天才が独自に作曲・作詞したとは、とても言い難い状況だった”。と書いている。 曲譜に関しては島崎赤太郎の伴奏で岡野貞一が試唱して全員で協議して(部分的に改作などして手直しのあと)選定していた(前掲『小学唱歌教科書編纂日誌』による)。 先に歌詞があったため、作曲委員は、ひとつの歌詞に、それぞれ分担して三曲を作曲。それを作曲委員たちが批評判定した。さらに歌詞委員の投票を選曲の参考にして絞り込んで行った。 この仕事には相当な報酬が出ており、買い取り原稿の形なので、当時、文部省唱歌の著作権は、あきらかに文部省にあった。教科書疑獄の後始末という意味でも著作権者は個人ではありえず、絶対に文部省でなければならなかった。著者(赤井励)が、島崎赤太郎委員の三男、および南能衛委員の長男にうかがった話では、両家ともに「あれは共作だから著作権設定は難しい」という言い伝えがあった。 “したがって文部省唱歌の著作権の決定は、当時の自筆原稿と、その添削経過を発見しない限り不可能とあえて言っておきたい。伝聞や第三者の記述による著作権設定はかならず「伝聞」と明記しておくべきだと筆者は考える”。と赤井励は書いている。 (註)『小学唱歌教科書編纂日誌』は東京芸術大学図書館に所蔵されていた。これを詳細に検討した論文が鈴木治「明治中期から大正期の日本における唱歌教育方法確立過程について」(神戸大学博士論文、2005年)で、ウェッブ上で公開されている。翻刻したものは、東京芸術大学百年史編纂委員会編『東京芸術大学百年史 東京音楽学校篇第二巻』(音楽之友社、2003年3月)に掲載。 ・大正三年六月発行の『尋常小學唱歌』第六学年用と、昭和七年十二月発行の『新訂 尋常小學唱歌』六学年用にも七番までの歌詞が載っています。タイトルは「我は海の子」。変ホ長調、四分の四拍子。 ・昭和十七年十二月発行の『初等科音楽 四』第六学年用で、曲名が「われは海の子」になりました。※国民学校芸能科音楽参照。 高音Esをさけるため、変ホ長調からニ長調に下げられました。歌いやすくなった。4は四分の四拍子のことです。二部合唱に編曲してあります。低音パートにメロディーを歌わせるようになっていて、高音パートは非常に難しい。 ・昭和二十年八月十五日、太平洋戦争が終わりました。昭和二十二年発行の新主旨にもとづく編集による音楽教科書『六年生の音楽』には掲載されていません。七番の歌詞が削除の対象になったのでしょう。 ≪戦後出された唱歌教材選択の一般方針≫ (一)軍国主義的なもの。(二)超国家主義的なもの。(三)神道に関係のあるもの。 以上三点を排除する。 ・昭和三十三年に六年生用文部省検定「小学校音楽共通教材」の一曲として選ばれ、教科書には必ず掲載することになり復活しました。 (音楽之友社)の『改訂版 小学生の音楽6』昭和33年12月15日発行を見ると、「我は海の子」の曲名で三番までの歌詞が掲載してあります。斉唱、簡易伴奏付き。変ホ長調、四分の四拍子、四分音符=126。 (教育出版)の『新訂標準 音楽6』昭和44年1月20日発行を見ると、「われは海の子」の曲名で三番までの歌詞が掲載してあります。三部合唱、二長調、四分の四拍子。四分音符=126、力強く。 ・昭和五十二年には、文部省指導要領改訂により、共通教材から削除されました。「とまや」、「浴」、「不断の花」、「いみじき楽」などの言葉が難解だと判断されたためです。 ・平成元年、新学習指導要領で六年生の共通教材に「われは海の子」の曲名で再度復活しました。 このように、長い経過を見ると、文部省は時代の波にほんろうされ、その時々の考えで教科書に掲載したり、削除したりしていることがわかります。 ・(教育芸術社)の『小学生の音楽6』平成十四年2月10日発行を見ると、曲名は「われは海の子」文部省唱歌と書いてあり、三番までの歌詞が掲載されています。そして次のような解説が書いてあります。 「この歌では、海辺で育った人々の海への思いが、力強く歌いあげられています。この歌が作られたのは、今からおよそ90年ほど前ですが、そのころの海や海岸はどんな様子だったのでしょう。歌詞の意味をたどりながら、想像してみてください」。 先生は、この解説にもとづいて、昔の日本の美しい海や海岸で育った少年のたくましさを教えました。子どもたちは、美しい曲だと理解しました。三番までだと当然このような解釈になります。 【現在の教科書の扱い】 ・平成21年発行『小学音楽 音楽のおくりもの6』(教育出版) 三番まで掲載。二長調。タイトル「われは海の子」。 解説「海の情景 周りを海に囲まれた日本では、海をテーマにした歌がたくさん生まれました。われは海の子を歌う時は、浜辺の様子や、そこに暮らす人々の姿などを思いうかべてみましょう」。 「たなびく」横に長く引く 。 「とまや(苫屋)」屋根を菅や茅などでふいた粗末な小屋。漁夫などのあばらやを指す。 「しほに浴して」海水を産湯(うぶゆ)として。 「千里」約4000キロメートルをさすが、ここでは「長い距離を」という意味。 「高く鼻つくいその香に 不断の花のかをりあり」波を花に喩えている比喩。強く鼻をつく磯の匂いは、四季絶えることのない花の薫りのように思われる。 「いみじき楽」すばらしい音楽。 ・平成21年発行『新編 新しい音楽6』(東京書籍) 解説「けしきを思いうかべながら歌いましょう」。 ・平成21年発行『小学生の音楽6』(教育芸術社) 解説「この歌は、今から95年ぐらい前につくられました。海辺で育った人々の海への思いが、力強く歌いあげられています。広々とした海へのあこがれや、きびしい海の自然とともに生きる事のほこりなど、人々の海への思いは、昔も今も変わる事がなく受けつがれています」。 (註) 平成21年発行『小学生の音楽6』(教育芸術社)は、畑中良輔(はたなか・りょうすけ)東京芸術大学名誉教授が監修をしている。 畑中良輔は、日本のオペラ界を代表する声楽家で文化功労者。2012年5月24日、間質性肺炎のため東京都三鷹市の病院で死去した。90歳。 【この歌の扱い】 この歌の扱いは、どのようにしたらよいのでしょう。 「われは海の子」は、現在の音楽教科書には三番までしか掲載されていませんから、「一番から三番まで、どれも海辺に生まれ、海辺に育った自分が幸せであるという事を歌っています」という指導で歌われ、歌い継がれて行ってしまいます。この歌は、それでいいのでしょうか。 歌詞の説明をして、七番まで歌わせる指導者がいます。近年発売のCDは、全歌詞を紹介した物が多い。三番まででは意味をなさないためです。この歌の内容が六年生用の教材として相応しいか、小学校音楽共通教材の見直しも必要です。 【「とまや」の扱い】 差別用語の規制で「煙たなびくとまやこそ」の「苫屋(とまや)=屋根を菅(すげ)や茅(かや)などで葺(ふ)いた粗末な小屋」は、いけないと批判されるようになりましたが、最近(現・平成24年)では研究者の間で、「少年が我が家を謙遜(けんそん)して言ったものなので問題はない」とする意見が多数をしめるようになってきています。この歌では、苫屋は漁夫などの「あばらや」をいう。 【作詞者は誰か】 「我は海の子」の作曲者は不明ですが、作詞者については、さまざまな説があります。 <芳賀矢一(はがやいち)説> まず、東京帝国大学教授の芳賀矢一であるという証言を、金田一春彦が『童謡・唱歌の世界』(教育出版)平成七年発行の「文部省唱歌の作者は誰か」で、しています。それは、次のようです。 (カッコ)内は金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌 明治篇』(講談社)で書き換えられている部分です。 “「われは海の子」について教えられたのは、もと東京教育大学で国語学を教えていた(国士舘大学教授の)岩井良雄教授が、若い頃、玉井幸助博士(玉井耿介・こうすけ)という国文学者から思い出を聞かされたが、それによると、玉井氏はある夜、神田の料亭で、日本の国文学の父、芳賀矢一博士のお酒の相手をしておられた。芳賀博士は、「ぼくはあしたまでに、文部省から依頼された唱歌を考えなければいけない」と言われながら、酒盃を重ねておられたが、何分酒仙と言われた方なので、とうとう正体もなく酔ってしまわれた。玉井氏は芳賀博士を人力車でお宅に送り届け、翌朝心配だったので、芳賀博士を訪ねて見られた。と、芳賀博士は、さわやかなお顔で出て来られ、「けさ早く目がさめたら、こんなのを作ってみたよ」と言って示されたのが、今の『われは海の子』の原稿だったというのである。(翌朝様子を見に芳賀家を訪問すると、芳賀は昨夜何事もなかったようなケロッとした顔で現れ、「ああ、あの歌は今朝早く起きて作ったよ」と言って、きれいな字で書いた「われは海の子」の原稿を見せたのだという)玉井氏は芳賀博士の責任感の強い事と、すぐれた才能とに感心して、その話を岩井教授にされたようであった。もし、この玉井氏、岩井教授のお二人のお話を信ずれば、「われは海の子」の作詞者は芳賀矢一ということになる。 これは決して不自然なことではない。「われは海の子」がはじめて載ったのは、明治四十三年の『尋常小學讀本唱歌』であるが、 ●芳賀矢一は「作詞の編纂委員長」ではなく,『国語讀本』の編纂に関わった経緯によって歌詞の検討に加わった。立場は文部省の教科用図書調査委員会第三部主査委員(起草担当)。『尋常小學唱歌』の歌詞委員会は芳賀だけでなく、『国語讀本』編纂に関わった国文学者、吉岡郷甫、国語調査委員会委員を務めた上田万年に意見を求めている。『尋常小學第一学年唱歌歌詞』の記録によると、芳賀が示した修正意見は非常に多い(鈴木治,2005)。 芳賀矢一の関係者によると次のようです。 ・芳賀矢一は、東京帝国大学教授で『国語讀本』の編纂者だった。 ・芳賀矢一は、応募作に秀逸(しゅういつ=一番すぐれた作品)な詞が見当たらないため、文部省の依頼を受け「我は海の子」を一夜で書き上げたのだそうです。 ・この詞の情景は、日本三大松原、気比松原(けひのまつばら。福井県敦賀市松島町)の近くに生家があり、神奈川県の七里ヶ浜や大磯海岸近くに別荘を設け、子どもたちと滞在した頃と、芳賀家には伝えられています。しかし、戦災(せんさい)で家と共に原稿、日記など大方焼失し、「我は海の子」の原文も見当たらないということです。 ・芳賀矢一の作詞の特徴は、国文学的な難しい表現で、多くは七、八番まである詞です。 研究者の間では、「鎌倉」「三才女」なども芳賀矢一の作とされています。前記、「我は海の子」の作詞者は東京帝国大学教授の芳賀矢一であるという証言を、書いた金田一春彦は、『童謡・唱歌の世界』(教育出版)平成七年発行の「文部省唱歌の作者は誰か」で、“「三才女」の作者が、芳賀矢一か石原和三郎か、わからなくなった”と書いています。この本の「文部省唱歌の作者は誰か」もそうですが、金田一春彦の説は、どれも詰めが甘く困ったものです。実際には最初から「三才女」は、石原和三郎の作詞と判明しています。 (註Ⅰ)「鎌倉」は、『池田小百合なっとく童謡・唱歌』を御覧下さい。 (註Ⅱ)石原和三郎は、明治四十一年に小学校讀本用の韻文(新体詩)の懸賞募集に応募して「コウマ(こうま)」「にんたい」「三才女」「足柄山」の四篇が入選している。 <宮原晃一郎(みやはらこういちろう)説> 明治四十一年の新体詩の懸賞募集に宮原晃一郎(本名・知久)が『海の子』と題する詩を応募し、第三部の佳作になりました。 平成元年四月十日付の東京新聞社会面に「『我は海の子』作詞はわれ」という記事が掲載された。 宮原晃一郎の長女・典子が、平成元年に二通の封書を公表しました。実際に鮎川哲也は典子を訪問し、通知を見せてもらっています。 (以下は『唱歌のふるさと うみ』音楽之友社による)。 “差出人はいずれも文部省と毛筆で書かれている。宛名は札幌、宮原知久殿としてある。一つは●明治四十一年十二月一日付のもので佳作入選を通知したもの。 もう一通は明治四十二年一月二十六日付で著作権譲渡について。宮原氏の原題は単に≪海の子≫となっていたことがわかる。 ◎北海道の小樽文学館に、明治四十一年十二月二十一日と翌年一月二十六日の消印のある文部省の「入選通知書」と「賞金の送付方」を記した通知文書が保存されている。 ●前記、鮎川氏の間違った日付は二十一日の「二十」が欠落したものでしょう。 宮原典子がまとめた「宮原晃一郎年譜」によると、「明治四十一年十二月、文部省の新体詩懸賞募集に応募した≪海の子≫佳作当選。(賞金十五円)の通知を受ける。この詩はまもなく≪我は海の子≫として国定教科書『小学六年国語』に採用され、又作曲されて音楽の教科書にも載り国民愛唱歌として現代まで歌い継がれるに至る」とある。当時の作者は二十六歳であった。” さらに宮原晃一郎は、『我は海の子』を放送したラジオ番組に出演して、「この歌は、私が小学校高等科の生徒の時作詞していたものを文部省に応募して入選したものです」と言っています(南日本新聞・永里秀夫の証言)。 また、森銑三(もりせんぞう)著『明治東京逸聞(いつぶん)史2』(東洋文庫142・平凡社 昭和四十四年七月発行)には次のように書かれています。

(註Ⅰ) 『明治東京逸聞史2』の 逸聞(いつぶん)=逸話(いつわ)。逸=記録から漏れる。ある人物の行動について、あまり世の中に知られていない話。興味深い話。 (註Ⅱ) 森銑三は、宮原晃一郎と同時期に雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社)で活躍していた。在野の歴史学者・書誌学者で、宮原とは当然面識があった。 森銑三の「赤い鳥」への著作の一部。 ・昭和二年一月號(第十八巻第一號) 「伊東圭介の話」(歴史) ・昭和二年二月號(第十八巻第二號) 「伊東圭介の話」(歴史) ・昭和二年四月號(第十八巻第四號) 「葛飾北斎」(傳記) ・昭和二年六月號(第十八巻第六號) 「小泉八雲」(傳記) ・昭和二年七月號(第十九巻第一號) 「通し矢の話」(傳記) ・昭和二年九月號(第十九巻第三號) 「光悦と松花堂」(傳記) ・昭和二年十月號(第十九巻第四號) 「本多平八郎忠勝」(傳記) ほか多数 【歌碑について】 ・東京都多磨霊園の宮原家の墓域内に「我は海の子」の一番の歌詞が刻まれた詩碑があります。 ・宮原晃一郎の故郷、鹿児島市の祇園之洲(ぎおんのす)公園に三番までの歌詞が刻まれた記念の歌碑が建てられました(平成十二年七月二十日の海の記念日に落成)。タイトルは、「我は海の子」で、「作詞 宮原晃一郎 作曲 不詳」となっています。

・明治十五年(1882年)九月二日、鹿児島・加治屋町(かじやちょう)に生まれた。本名は宮原知久。父親は県庁に勤め、母親は鹿児島女子師範を卒業した知的な人だった。 ・宮原が鹿児島で生活したのは、誕生後の二年間と、大阪、青森へ移住した後、再び鹿児島へ戻り、高等小学校に通学した一時期の、合わせて七年間ほど。 ・十歳の時、一家で札幌に移住。ここで高等小学校を卒業。しかし、間もなく結核を病み、その後は学校教育を受ける機会を失ってしまいます。父親の早世もあり、早くから一家の経済的責任を背負う事になります。 ・十歳代の後半、キリスト教会で洗礼を受け、神父に英語を習うようになります。 ・明治三十八年(1905年)、二十三歳で小樽新聞社(北海道新聞の前身)に入社。札幌支局詰の記者。下宿代を差し引いた給料全てを鹿児島の母親に送金していたが、一度だけ送金をさぼってバイオリンを買った。 ・明治四十四年(1911年)、二十九歳の時、作曲家・梁田貞と協力して東京から著名な音楽家を招き音楽会を開催した。音楽にも関心を抱いていた。娘にはピアノを買い与えたりした。 ・次第に文学への志向が高まり、外国文学を原書で読むため、独学でドイツ語、フランス語、ロシア語、イタリア語の勉強を重ね、さらにイプセンやストリンドベリを原書で読むためにノルウェー語やスウェーデン語の研究もするようになりました。ノルウェー語を勉強するために、ドイツ語で書かれた「ノルウェー語教則本」を利用して語学力をつけるといった方法で独習した。勉強家だった。札幌農学校(現在の北海道大学)で教鞭をとっていた有島武郎(ありしまたけお)とも親交があった。 ・三十四歳の時(1916年)上京。『中央公論』に「レクイエムに代えて」を発表。その後、文筆活動に専念した。 ・雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社)や『早稲田文学』に、童話や少年向けの冒険読み物を発表した。また、キルケゴールの『憂愁の哲学』やアミーチスの『愛の学校(クオレ)』などの翻訳書も出版。北欧文学の翻訳紹介者としても活躍した。北海道大学には宮原が集めた洋書七一五冊が「宮原文庫」として寄贈されている。 ・六十二歳の頃(1944年)、動脈硬化症の徴候がみえはじめた。昭和二十年(1945年)三月十日、下町は米軍機の空襲で壊滅し、五月には山ノ手もやられた。北海道へ疎開することになり、二等車に乗って北海道へ向う車中で亡くなった。「岩手山が見えないか」というのが最後の言葉となった。昭和二十年六月十日没。 享年64歳。 <真田範衛(さなだのりえ)説> ほかに、灘高校では、旧制灘中学校の初代校長の真田範衛が作詞者だという伝承があるという(金田一春彦著『童謡・唱歌の世界』(教育出版)平成七年発行「文部省唱歌の作者は誰か」による)。 【作詞者の考察】一つずつ検証してみましょう。 まず、宮原晃一郎(本名・知久)が「海の子」と題する詩を応募し、第三部の佳作になったというのは、証拠の品がある事から動かしがたい。しかし、原詩が残っていないため、「海の子」が、どのような詩であったか、わかっていない。前記、「時計」が「とけいのうた」の原形かどうか不明なのと同じように、「海の子」が、「我は海の子」の原形であるとする証拠はありません。 しかし、応募要件に「第五学年(第三部)以上ハ文語体」で「歌詞ハ四句又ハ六句ヲ以テ一節トシテ」「第三部ニ於テハ三十二句以内トス而シテ句ハ七五調七七調其他何レヲ採ルモ可ナリ」とありますから、この要件に見合った歌詞だったろうことは間違いありません。 森銑三著『明治東京逸聞史2』の中で注目したい一文がある。「歌詞は、多少直されているということであった」という部分です。 では、誰が直したのか? 明治四十一年九月に教科書用図書調査第三部員 主査委員 起草担任となった芳賀矢一が手を加えたというのはどうだろう。宮原知久の「海の子」に手を加え、さらに想像を膨らませ時勢に合った七番までを書き加え完成させた。日本の国語・国文学者の頂点にいた芳賀矢一だったら、これくらいは、すぐにできそうだ。その場合、作詞:宮原晃一郎、補作:芳賀矢一、作曲:不詳とすべきでしょう。 (註)「お山の杉の子」の場合、吉田テフ子が原詩を書いた。少国民歌の懸賞募集で第一席となった。応募作品は、句読点のない長い詩だった。選者だったサトウハチローが詩の形に整えた。佐々木すぐるが作曲した。戦後、三節以下を再びサトウハチローが改作した。吉田テフ子の原詩は公表されていない。この歌を紹介する時、「作詞:吉田テフ子、補作:サトウハチロー、作曲:佐々木すぐる」と書かれるのが普通です。 しかし、「芳賀矢一は、応募作に秀逸(しゅういつ=一番すぐれた作品)な詞が見当たらないため、文部省の依頼を受け「我は海の子」を一夜で書き上げた」という芳賀矢一の関係者の訴えがある。実際、第一部一等がなかった。『尋常小學讀本唱歌』掲載の「鎌倉」と「我は海の子」を並べてみると同一人物の作と思えてならない。しかし、文部省唱歌は合議制で作られた物なので、単独名が出ることに疑問がある。前記、著者(赤井励)が、島崎赤太郎委員の三男、および南能衛委員の長男にうかがった話では、両家ともに「あれは共作だから著作権設定は難しい」という言い伝えがあった。 「海の子」「我は海の子」いずれも、証拠になる原文が残っていない。残念ながら作詞者は不詳とするのが妥当と思われます。 【芳賀矢一についての興味深い文章】 金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌 明治篇』(講談社)288ページに、芳賀矢一についての興味深い文章が掲載されているので紹介します。

▲金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌 明治篇』芳賀矢一についてのページ 【雑誌『赤い鳥』での宮原晃一郎の活躍】 宮原の文章力に着目した鈴木三重吉の依頼で、雑誌『赤い鳥』(赤い鳥社)に、大正九年(1920年、宮原38歳)以降、昭和三年(1928年、宮原46歳)まで五十ニ篇の童話を発表した。しかし、研究者は宮原晃一郎の童話については、評価していないようです。『赤い鳥』研究の第一人者の藤田圭雄も、童話に関して何も書いていません。 <『赤い鳥』に掲載された宮原晃一郎の童話> ・大正九年十一月號(第五巻第五號) 「漁師の冒険」 ・大正九年十二月號(第五巻第六號) 「直太郎と狐」 ・大正十年二月號(第六巻第ニ號) 「身に咲いた花」 ・大正十年五月號(第六巻第五號) 「拾うた冠」 ・大正十年六月號(第六巻第六號) 「大蜘蛛」 ・大正十年八月號(第七巻第ニ號) 「土龍の婿選び」 ・大正十年十月號(第七巻第四號) 「賢い醫者と馬鹿弟子」 ・大正十年十一月號(第七巻第五號) 「不思議な鏡」 ・大正十年十ニ月號(第七巻第六號) 「頓智小僧」 ・大正十一年一月號(第八巻第一號) 「物言ふ地蔵」 ・大正十一年ニ月號(第八巻第ニ號) 「孝行鶉の話」 ・大正十一年四月號(第八巻第四號) 「術競べ」 ・大正十一年六月號(第八巻第六號) 「鼠の浄土」 ・大正十一年八月號(第九巻第ニ號) 「山犬」 ・大正十一年十一月號(第九巻第五號) 「髑骸の歌」 ・大正十ニ年一月號(第十巻第一號) 「大猿」 ・大正十ニ年三月號(第十巻第三號) 「蟹と猿」 ・大正十ニ年四月號(第十巻第四號) 「夢の國」 ・大正十ニ年五月號(第十巻第五號) 「馬鹿につける薬」 ・大正十ニ年七月號(第十一巻第一號) 「馬喰の改心」 ・大正十ニ年九月號(第十一巻第三號) 「馬鹿の傅七」 ・大正十三年一月號(第十ニ巻第一號) 「棄てられた猫」 ・大正十三年ニ月號(第十ニ巻第ニ號) 「椰子蟹」 ・大正十三年三月號(第十ニ巻第三號) 「にせ名人」 ・大正十三年六月號(第十ニ巻第六號) 「乞食の夢」 ・大正十三年七月號(第十三巻第一號) 「秋四郎の力」 ・大正十三年八月號(第十三巻第ニ號) 「悪魔の尾」 ・大正十三年十月號(第十三巻第四號) 「化物に聞いた話」 ・大正十四年一月號(第十四巻第一號) 「豆小僧の冒険」 ・大正十四年ニ月號(第十四巻第ニ號) 「鴉の裁判」 ・大正十四年三月號(第十四巻第三號) 「仔馬の仇討」 ・大正十四年五月號(第十四巻第五號) 「不思議な玉」 ・大正十四年七月號(第十五巻第一號) 「ルバエの珍魚」 ・大正十四年八月號(第十五巻第ニ號) 「いたづら雷」 ・大正十四年九月號(第十五巻第三號) 「閻魔のお腹」 ・大正十四年十一月號(第十五巻第五號) 「灰掻き次郎」 ・大正十五年ニ月號(第十六巻第ニ號) 「幸坊の猫と鶏」 ・大正十五年三月號(第十六巻三第號) 「嘘くらべ」 ・大正十五年四月號(第十六巻第四號) 「子どもと子猫」 ・大正十五年六月號(第十六巻第六號) 「おとも雀」 ・大正十五年九月號(第十七巻第三號) 「ばか烏」 ・大正十五年十一月號(第十七巻第五號) 「鶉の頭四郎」 ・昭和ニ年一月號(第十八巻第一號) 「虹猫の話」 ・昭和ニ年三月號(第十八巻第三號) 「虹猫と木精」 ・昭和ニ年六月號(第十八巻第六號) 「鳩の鳴く時計」 ・昭和ニ年七月號(第十九巻第一號) 「空の世界の子供」 ・昭和ニ年九月號(第十九巻第三號) 「虹猫の大女退治」 ・昭和ニ年十ニ月號(第十九巻第六號) 「孝吉郎の出世」 ・昭和三年ニ月號(第ニ十巻第ニ號) 「音楽会の切符」 ・昭和三年五月號(第ニ十巻第五號) 「狐の返報」  ・昭和三年八月號(第ニ十一巻第ニ號) 「二太郎の手相」 ・昭和三年八月號(第ニ十一巻第ニ號) 「二太郎の手相」・昭和三年十月號(第ニ十一巻第四號) 「戦争を見たお釜」 【「国旗の歌」は「日の丸の旗」か】 文部省の修身の教科書用に「国旗の歌」を募集したところ512通の応募があった。これに応募した石原和三郎の書簡に、当選したという記録がある。 ⇒ 石原和三郎書簡(封書)は、関口辰太郎宛。みどり市教育委員会蔵。差し出し年月日は不明。 「国旗の歌」が「日の丸の旗」かどうかは不明。 「日の丸の旗」は、明治四十四年五月発行の『尋常小學唱歌』第一学年用に掲載されている。 一、白地に赤く 日の丸そめて、ああうつくしや、日本の旗は。 二、朝日の昇る 勢見せて、ああ勇ましや、日本の旗は。 現在、「日の丸の旗」の作詞は高野辰之、作曲は岡野貞一というのが定説になっている。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【初出】 明治四十五年(1912年)三月発行の『尋常小學唱歌』第三学年用(文部省)に掲載されました。タイトルは「茶摘」。 ●『原典による近代唱歌集成』(ビクターエンタテインメント)の解説のようにタイトルが「茶摘み」となっている出版物は間違いということになります。

【歌詞について】 ・民謡の『茶作唄(摘唄)』を元にして作られた。 ・歌詞のリズム(音数律)は、七・七調。三・四(七文字)・四・三(七文字)を繰り返し三・四(七文字)・五(五文字)で締め括っている。多くの民謡や都々逸にみられる。 ・「八十八夜」=茶摘みは四月上旬から始まります。立春から数えて八十八日目のことで、五月二日ごろ。五月初めごろは「夏も近づく 八十八夜」と歌われているように、茶摘みも最盛期を迎え、上質な一番茶が採れる時期です。 ・「日和」=よく晴れた日のこと。 ・『尋常小學唱歌』第三学年用には「摘みつゝ歌(うた)ふ」と書かれています。歴史的かなづかいの「歌ふ(ウタフ)」は、「ウトー」と発音しますが、現在では「うたう」と歌い継がれています。文部省が文字表記の通りの発音を指導したためです。 ・「つまにゃ日本の茶にならぬ」には当時の子供たちへの教訓がうかがえます。子供たちも大切な労働力でした。 『尋常小學唱歌』の緒言に「・・・・地理、実業等ノ諸種方面ニ題材ヲ求メ」とある。この場合は国産の茶の収穫の歌。農業、漁業など産業の唱歌も数多い。 【曲について】 ・四分の四拍子。ト長調、第四音と第七音を持たないヨナ抜き長音階。二部形式 AB(8小節)+AC(8小節)の曲で、二回出るAは全く同一。 ・「山にも」の音程に注意して歌いましょう。 ・この曲の特徴は、各フレーズの初め「(ウン)なつも」と、終わり「はちや(ウン)」が休符になった形のリズムにあります。この四分休符は、手合わせ遊びの時、「トントン」とやるのに適合している。四つの部分すべて1拍目が休符で2拍目から歌い出す。 ・頻繁に出てくる「ちーかづく」「はーちじゅう」(ターンタタンタン)のリズムには躍動感があります。 【手遊びをしよう】 二人一組で向かい合います。かけ声「せっせっせーのよいよいよい」 〇自分で手をたたく。△相手と左右交互に手を打ち合わせる。 ×「トントン」と言いながら、相手と両手を合わせる。 【民謡の歌詞が使われている】 歌詞にカギカッコ「 」が使われている理由は、日本民謡の歌詞を使ったためです。それとわかるようにカギカッコで括られているのです。 一番の「あれに見えるは茶摘ぢやないか。あかねだすきに菅の笠。」は、山城国綴喜(つづき)郡宇治田原村(現・京都府宇治田原町)の茶作唄(摘唄)「むこうに見えるは茶摘みじゃないか。あかねだすきに菅の笠」を使った。「むこうに」を「あれに」とした。 <「あかねだすき」について> あかね色をした、たすき。「たすき」は、仕事をする時、着物のそでがじゃまにならないように、背中に十文字にかける紐の事です。「あかね(茜)」は、止血剤として知られています。指先に怪我をしやすい茶摘作業に、茜成分を擦り込んだ「たすき」をかけるという先人の知恵です。 <「菅の笠」について> 「笠(かさ)」は、頭に直接のせるもので、さすときに手に持つ柄(え)の部分はない。あかね色のたすきに、「菅(スゲ)」という植物で作った笠をかぶるのが昔ながらの茶摘のスタイル。電灯にかぶせるのも「笠」です。 『日本民謡大観』の解説には次のように書いてあります。 “この地方の茶作りは八十八夜を過ぎた五月上旬の茶摘みから始まるが、昔は近郷から手伝いに集まって来た女達の手で行われ、気心の知れた同志で「茶摘み唄」も競って高らかに謡われたが、手不足を来たして他府県からの出稼ぎを不定期に雇うようになってから中心が無くなってバラバラとなり、余程の唄好きでないと謡わないようになった”。 今、この民謡を探しに行っても聴くことができない。

▲「茶作唄(摘唄)」山城国綴喜郡宇治田原村(現・京都府宇治田原町) 『日本民謡大観』近畿篇(日本放送協会編集・昭和41年発行) 京都府132ページに掲載。国立音楽大学附属図書館所蔵

二番の「摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ、摘まにや日本の茶にならぬ。」は、大和国添上郡田原村(現・奈良市)の茶作唄(摘唄)「お茶を摘め摘め摘まねばならぬ、摘まにゃ田原の茶にならぬ。」を使った。 最初の「お茶を」を省き、「田原」を「日本」にした。「日本」にしたことで、国民全体の歌、スケールの大きな歌になった。日本人は、このような歌が大好き。

▲「茶作唄(摘唄)」大和国添上郡田原村(現・奈良市) 『日本民謡大観』近畿篇(日本放送協会編集・昭和41年発行) 奈良県401ページに掲載。国立音楽大学附属図書館所蔵

【教科書での扱い】 【教科書での扱い】・『尋常小學唱歌』第三学年用(文部省)明治四十五年三月発行に初出。 楽譜の歌詞付け「ハチジフ│ハチヤ」 「けふこの│ごろを」だった。 ・『新訂 尋常小學唱歌』第三学年用(文部省)昭和七年発行にも掲載されています。 楽譜の歌詞付け「ハチジフー│ハチヤ」 「けふーこの│ごろを」になった。 ・『初等科音楽一』第三学年用(文部省)昭和十七年発行には掲載されていません。 「田植」「稲刈」が掲載されている。 ・平成元年、平成十一年、第三学年の「小学校音楽共通教材(歌唱)」に選ばれている。タイトルは「茶つみ」。 ・平成21年発行の小学校3年生の音楽教科書〔『小学生の音楽3』(教育芸術社)、『新しい音楽3』(東京書籍)、『音楽のおくりもの3』(教育出版)〕には「茶つみ」のタイトルで掲載されています。 タイトルの「茶」の漢字は二年生で習いますが、「摘」の漢字は小学校学習指導要領による「学年別漢字配当表」にはありません。 ・現在三十歳代の人たちが使った教科書〔昭和60年文部省検定済『新しい音楽3』(東京書籍)昭和62・64年発行〕には掲載されていません。 ・昭和42年文部省検定 昭和44年発行の『音楽3』(教育出版)には、補助教材として掲載されています。 “歌いながら「せっせっせ」をしましょう”と書いてあります。 ・現在六十歳代の人たちが使った教科書〔昭和30年文部省検定済『小学生の音楽3』(音楽之友社)昭和34年発行〕には掲載されていません。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ ≪イラスト・カットは池田千洋≫ |

【初出】 大和田建樹 奥好義(同選)『明治唱歌』第一集(中央堂)明治二十一年(1888年)五月発行に掲載されました。 【『明治唱歌』について】 大和田建樹 奥好義(同選)『明治唱歌』第一集‐第六集(中央堂)明治二十一年(1888年)五月~明治二十五年四月までに発行。 第六集は第五集の一年八ヶ月後に出版された。 斎藤基彦のホームページに詳細がある。 ・第一集(明治二十一年五月発行 29曲) ・第二集(同二十一年十二月発行 29曲) ・第三集(同二十二年六月発行 27曲) ・第四集(同二十二年十二月発行 30曲) ・第五集(同二十三年八月発行 29曲) ・第六集(同二十五年四月二十二日発行 25曲)の六冊から成る。 ※第六集については、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方から教えていただきました(2014年12月06日)。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)の解説“明治二十一年(一八八八年)から二十三年(一八九0年)までの間に第一集から第六集まで発行されている”。これは間違い。「単行唱歌集」の紹介ページには“「一-五」明21・5~明23・8”となっていて、これも間違い。 明治初期、洋楽を日本に広めようとした人たちがいました。しかし、日本では作曲のレベルが低く、音楽教育にふさわしい曲が無かったので、外国の曲を取り入れることにしました。西洋崇拝の風潮の中で、俗曲やわらべ唄は、そのまま教育に取り入れるには相応しくないと判断したためです。多くは外国の学校唱歌の名曲が選ばれました。 『明治唱歌』を編纂する際、作詞者に新体詩人が起用されました。大和田建樹(おおわだたてき)をはじめ、落合直文、武島羽衣ら帝国大学出身の大学派と呼ばれた詩人たち。日本人の新作も少数ながら加えられていて、作詞は大多数が大和田建樹です。 この中には現在わが国の小・中学校で歌われている外国曲が数多く載せられています。中でも「故郷の空」「あわれの少女」「旅泊」などは広く歌われました。 邦人の作曲者は奥好義(おくよしいさ)、辻則承、上真行、小原甲三郎。奥・辻・上はみな宮内省式部寮伶人兼音楽取調掛御用掛でメーソン門下。 奥好義作曲の「霞む夕日」「舟あそび」などは特に愛唱され、雅楽の音階に関連する五音音階(当時ドレミファをヒフミヨイムナと呼んでいましたが、その七音からヨとナをはぶいた「ヨナ抜き音階」)によっています。 これは、小学校の唱歌の教材として編集された民間の教科書です。したがって、いわゆる文部省唱歌とはいいません。 【五音音階について】 「故郷の空」は、ト長調(G dur)、四分の二拍子、a(4)a’(4)b(4)c(4)の二部形式で作られています。ほとんど完全なヨナ抜き(五音音階)長音階。ほとんどというのは、「ああ わがちちはは」の「が」の部分に「四音のC」が一回だけ使われているためです。

【リズムの変更】 リズムも、日本人向けに感傷化されました。なによりも、歌いやすい事を優先させました。原曲はスコットランド民族舞踊特有のリズム、スコッチ・スナップ こうした手順を踏む事で、まさに曲が翻訳され、日本の歌として定着しました。 秋の夕空や野辺の風景を見て故郷を思い浮かべ、両親や兄弟に思いを馳せて懐かしむ内容の歌詞にふさわしい雰囲気になりました。奥の編曲が成功したと言えます。大変調子のよい曲になったので、よく弾んで歌う事が大切です。故郷を離れ、学業や職に就く人が増え、共感を呼び、好んで歌われました。現在でも、そのまま愛唱されています。

シンコペーションのリズムを含んでいるため、これでは不自然で歌えません。 (昭和42年検定済、教育出版「新訂 標準 音楽」6年生用指導資料より引用)

【歌詞をかえた】 「故郷の空」の原曲は、スコットランド民謡「Comin’Through the Rye(ライ麦畑を通って)」というラブソングで、スコットランドの田舎の麦畑での男女の明るい愛情を歌ったものです。 このように、原曲の歌詞には当時の教育政策上不向きな内容が多かったため、原詞と全く関係のない日本的な歌詞を作ってあてはめました。故郷の父母・兄弟を思い懐かしむ秋の歌になっています。 作詞者の大和田建樹(おおわだたけき)は、二十八歳で「故郷の空」を作りました。 (註)『原典による近代唱歌集成』(ビクターエンタテインメント)の解説、安田寛著「女学生の愛唱歌」99ページには、“原曲はスコットランド民謡<麦畑 Comin’Through the Rye>あるいは<出かけて出あった Gin a Body,Meet a Body>である。”と書いてあります。 現存する最も古い楽譜は1796年にロンドンで出版されたもの。

【日本語をあてはめた結果】 奥好義が編曲した、日本人の大好きな「タッカ タッカ」のリズムに、大和田建樹が原詩とは全く違う日本語の(七・六調)の歌詞を付けました。その結果、「てあ きかぜふき」とか、「てす ずむしなく」など言葉の切れ目が不自然になりました。しかし、日本人は外国の曲に日本語をあてはめた歌を沢山歌わされているため、違和感なく愛唱しました。言われてみないと気がつかないほどです。 【歌詞の意味】 ・「つきかげ落ちて」月の光は薄れてということです。 ・「鈴虫なく」鈴虫は雄がリンリンと鳴く。「松虫」は雄がチンチロリンと鳴く。平安時代には「松虫」を「鈴虫」といっていた。「こおろぎ」を「きりぎりす」といったのと同じです。 ・「おもへば遠し故郷のそら」考えてみると、遠くなってしまっている、故郷の空は。 ・「わが兄弟たれと遊ぶ」私の兄弟は、だれと遊んでいることか。「兄弟」は、「はらから」と読みます。本来、母親が同じ兄弟姉妹をいいました。「はら(腹)」に、血のつながりを意味する「から」が付いてできた言葉です。この「はらから」は、関係からいうと、弟妹となります。出版物によっては「弟妹」と書いて、「はらから」としたルビを見かけることがあります。しかし、『明治唱歌』に掲載された「故郷の空」の歌詞は「兄弟」=「はらから」のルビです。 ・「たれと遊ぶ」は、「だれ」と濁らず、「たれ」と歌い継がれています。 【さまざまな歌詞】 『原典による近代唱歌集成』の解説・安田寛によると、「故郷の空」以外にも原曲にはさまざまな歌詞が付けられたようです。 ・明治二十一年の四竈訥冶撰『家庭唱歌第二集』では「親睦会の歌」になっている。 ・明治二十二年の奥好義編『唱歌萃錦/第一』では中村秋香の詞で「惠の露」になっている。 ・明治二十四年の恒川鐐之助撰『帝国唱歌第三』では「山桜」になった。 ・戦後、『五年生の音楽』(文部省)昭和二十二年発行に、岩佐東一郎作詞の「秋の山」が掲載されている。ヘ長調、タッカのリズムに歌詞を乗せている。 秋の山 作詞 岩佐東一郎 一 みんなのすきな 秋が來たよ。 歌をうたって 山にのぼる。 もみじいちめん みねも、谷も、 靑空のどかに 流れる雲。 二 はるかの枝で 鳥が鳴くよ。 ひびきやさしい 谷の流れ。 林をぬけて、足もかるく、 夕やけ赤い 山をくだる。 これだけ沢山の歌詞が出ても、どれも定着せず、最初の「故郷の空」で今日まで歌われています。珍しいケースです。 ・さらに、「誰かが誰かと」という歌詞も作られ、一時、大ヒットしました。 【「誰(たれ)かが誰かと」について】 作詞は、大木惇夫と伊藤武雄。これは、原詩に近い歌詞です。原曲のリズムが生かされている。「たーれカがー たーれカとー むーぎバたー でー」と歌うようになっている。フェルマータの部分は、伊藤武雄が工夫した。最後の「ネ」は、落ち着いて、前後と離して歌うように指示している。

【テレビ番組でヒット】 昭和四十年代、ドリフターズが『8時だよ!全員集合』という子どもたちに人気のテレビ番組で「故郷の空」のメロディーにのせて、「♪誰かさんと誰かさんが麦畑 チュッチュ チュッチュしている いいじゃないか 僕にはいい人ないけれど いつかは誰かさんと 麦畑」と歌いました。この歌詞で、すぐヒットし、全国に知れ渡りました。今でも話題にすると、覚えている人が多い。この歌は、原曲の内容に近い「誰かが誰かと」の歌詞を、やや変えて歌ったものです。加藤茶はリズムも変えて「ダレーかサンと ダレーかサンが」 と歌っていました。 1970年には松竹映画『誰かさんと誰かさんが全員集合』(映画の全員集合シリーズ第6作)も作られました。いかりや長介扮する碇田長吉結婚披露の宴会場で歌われますが、2番3番は映画の内容に合わせた替え歌になっています。 【大和田建樹の略歴】 ・安政四年(1857年)四月二十九日、伊予国宇和島(現・愛媛県宇和島市)で藩士・大和田水雲の長男として生まれました。幼名は春太郎、十六歳のとき建樹と改名。藩校で和歌・国文学を学んだ。 ・明治三年、上京し太政官雅楽局の伶員となる。 ・明治四年、式部寮雅楽課伶員。 ・明治八年、宮内省式部寮雅楽課権中伶人。雅楽に従事するかたわら、明治七年十二月から海軍軍楽隊長からついで海軍省と宮内省共同雇用のフェントンから管楽を習う。 ・明治十年、宮内省式部寮雅楽課四等伶人。 ・明治十二年三月より松野クララからピアノを習う。(明治十二年十月、音楽取調掛設置) ・明治十三年十月、音楽取調掛伝習員。 ・明治十四年二月、文部省御用掛兼勤、音楽取調掛勤務。半年の伝習ののち助教となり学習院児童などに唱歌を教授。 ・明治十七年十月、宮内省式部職雅楽師(伶人が雅楽師に名称変更、1-4等伶人20名が雅楽師になった。奥は当時4等伶人)。 ・明治十八年六月、東京女子師範学校御用掛兼務。九月、東京師範学校御用掛。 ・明治十九年四月、高等師範学校助教諭を兼務(明治二十二年、教諭)。 ・明治二十一年五月、宮内省式部職楽師兼伶人(楽師は西洋音楽、伶人は雅楽)。 ・明治二十三年、同校教授兼女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)教授になるが、明治二十四年四月、依願免本官並兼官。その後、明治女学校(明治四十二年閉校)その他いくつかの私立学校で教壇に立つ。 ・明治二十四年(1891年)頃から著述生活に専念。新体詩の創成期以来 散文、韻文の分野で啓蒙的な仕事をした。 ・『明治唱歌』(中央堂)、『帝国唱歌』(博文堂)をはじめ多くの唱歌集をだしていて、それらの中に、「日本海軍」(小山作之助作曲)や「日本陸軍」(深沢登代吉作曲)、「故郷の空」や「青葉の笛」(田村虎蔵作曲)など広く歌われた歌が入っている。 代表作中の代表作は、「散歩唱歌」「鉄道唱歌」で、全国的に歌われた。生涯に作詞した歌は千三百余点。歌集に『大和田建樹歌集』、国文学関係の著書に『明治文学史』『日本大文学史』『歌まなび』などがある。 ・明治四十三年(1910年)十月一日に亡くなりました。国文学者で詩人・歌人、唱歌作者。 【奥好義(おくよしいさ)の略歴】雅楽家・作曲家。 ・安政四年(1857年)九月、京都生まれ。明治三年宮内省雅楽局の伶員となる。 ・明治四年、式部寮雅楽課。 ・明治八年、宮内省式部寮。宮内省式部寮で雅楽を演奏するかたわら、明治七年十二月から海軍軍楽隊長からついで海軍省と宮内省共同雇用のフェントンから管楽を習う。 ・明治十二年三月より松野クララからピアノを習う。(明治十二年十月、音楽取調掛設置) ・明治十三年十月、音楽取調掛伝習員。 ・明治十四年二月、文部省御用掛音楽取調掛勤務。半年の伝習ののち助教となり学習院児童などに唱歌を教授。 ・明治十七年十月、宮内省式部職雅楽師(伶人が雅楽師に名称変更、1-4等伶人20名が雅楽師になった。奥は当時4等伶人)、その後、楽師兼伶人。 ・明治十八年六月、東京女子師範学校御用掛兼務。九月、東京師範学校御用掛。 ・明治十九年四月、高等師範学校助教諭。 ・明治二十三年三月、女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)助教諭。 大和田建樹とは、女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学) 教官時代同僚でした。 ・昭和八年(1933年)三月死去。七十七歳。(満七十五歳、数え七十七歳) 音楽理論に長じ、洋楽風の作曲もし、『洋楽教則本』は、日本のピアノ教則本の嚆矢とされる。他に「婦人従軍歌」、「金剛石」、「天長節」、「富士川小学校校歌」、「勇敢なる水兵」などの作がある。 明治作曲界の先駆者でした。金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔上〕』(講談社文庫)には、ピアノの練習について興味深いエピソードが書かれています。 “かれがピアノを習い始めたのは、明治十二年、宮内省式部職から命じられ、同じ雅楽部の小篠秀一・芝葛鎮(しばふじつね)・東儀秀芳と四人、ドイツ生まれの松野クララという人のところに通って教えを受けたのが、日本人のピアノ学習の先がけだという。クララの授業は一週一度であったが、練習用ピアノに事欠き、たまたま三条実美(さねとみ)の邸にピアノが入ったと聞いて、毎週二、三回代る代る出掛け、りっぱなピアノを台なしにしてしまったという。当時はピアノ調律師などいなかったのであろう。その後、筑土八幡の前の湯屋の二階にピアノがあることを知り、入りたくもない風呂に入っては、ピアノの練習をさせてもらったものだという。森節子氏によると、奥は当時のモダンボーイで、キッドの編上靴に山高帽をかぶり、ステッキをついて東京の町を闊歩し、ハイカラさんと渾名されていたという”。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【初出】 大和田建樹・奥好義(選)『明治唱歌』第五集(中央堂)明治二十三年(1890年) 八月発行に「月見れば」という曲名で掲載されました。 原曲はスペイン中部の町、セゴビアの民謡といわれています。セゴビアは、ローマ時代から栄えた町で、二つの川に挟まれ、その合流点にはスペイン屈指の美しい古城がある。この城はかつて、コロンブス(1451~1506年)を支援したイザべラ女王(1451~1504年)の居城でもあった。 【その後】 楽譜には「Flee as a Bird」と英語の歌詞がついている。「鳥のごとく自由に」という意味の歌です。戦後の教科書に古関吉雄(こせきよしお)作詞の「追憶」が掲載されました。古関吉雄訳詞とする出版物もありますが、作詞が正しい。

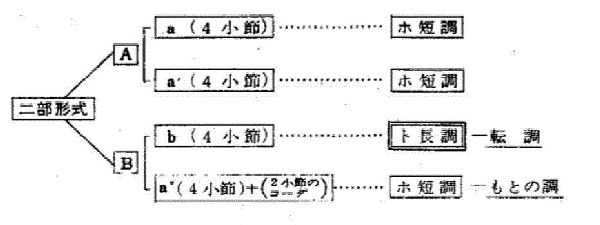

【『追憶』が掲載されている教科書(手持ち分)】 全てがスペイン民謡 古関吉雄作詞となっている。 ・昭和四十年発行、昭和五十年発行、昭和六十年発行、『中学生の音楽3』(音楽之友社) ・昭和三十九年、昭和四十九年発行、『中学生の音楽3』(教育芸術社) ・平成九年発行、『中学音楽2・3下』(教育出版) 現在の中学生の音楽教科書には掲載されていません。 【歌詞について】 「追憶(ついおく)」過ぎ去った事を思い出すことです。昔の事を思う心を歌ったものです。 一番は、夜の並木道を歩きながら昔を思い出すようす。 二番は、夜の海岸または湖岸を歩きながら、昔を追憶するようす。 一番と二番は対になっている。起承転結にコーダを付けた構成になっている。 文語体なので難しい歌のように思われがちですが、それほど難解な言葉は使われていません。 ・「星影」星の光。 ・「仰ぎて」は「おおぎて」と歌われていましたが、今は「あおぎて」と歌われています。 ・「葉裏のそよぎ」風に吹かれて、木の葉が裏返しになるさま。 ・「かそけく」かすかに。 ・「くだくる月影」月影が、さざ波に、ちらちらと砕ける。 【曲について】 ・旋律はスペイン民謡です。 ・形式はA(aa’)B’(ba’)の二部形式です。最後にコーダが付いている。  ・ホ短調(e moll)の曲。三つ目のフレーズ(b)は、ト長調(G Dur)に転調していて明るくなっている。この曲の山は、その第三段のbの部分です。力強く歌いましょう。 ・「またたくみ空」の音程に注意して歌いましょう。ここは、正確な音程で歌うのは難しい。 ・最後はリタルダンド(rit.だんだんおそく)します。 【古関吉雄の略歴】 明治四十一年(1908年)福島生まれ。福島中学校、第二高等学校を経て昭和五年、東京帝国大学国文学科卒業。明治大学国文学教授、国立音楽大学講師を勤めた。 音楽は福井直秋(武蔵野音楽大学の創立者)と岡本敏明(国立音楽大学教授で「どじょっこ ふなっこ」の作曲者)に学ぶ。 岡本敏明は、戦後長らく音楽の教科書の著作の仕事をしていた。昭和四十年に講談社が出版した『中学の音楽2』には、「どじょっこ ふなっこ」「浜べの歌」と一緒に「追憶」が掲載されている。この教科書の著作者は、他に小山章三・高山清司・柳田昱也。 ドイツ文学者でドイツ歌曲の訳詞が多い。「思い出」などの他、いくつもの学校の校歌の作詞もしている。「小田原市立曽我小学校校歌」は、古関吉雄作詞、岡本敏明作曲です。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

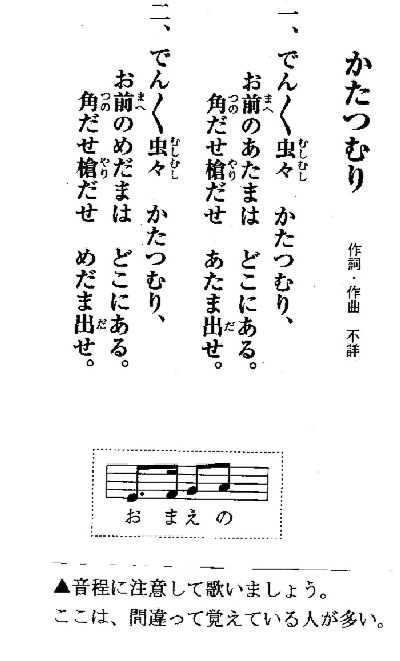

【初出】 初出は『尋常小學唱歌』第一学年用(文部省)明治四十四年五月八日発行に掲載。歌詞「でんでん虫々 かたつむり、~」。 <その後の扱い> ・『新訂 尋常小學唱歌』第一学年用(文部省)昭和七年三月発行に掲載。歌詞「でんでん蟲蟲 かたつむり、~」。 ・戦時中、昭和十六年の『ウタノホン 上』(モンブシヤウ)国民学校第一学年用には掲載されていません。「かたつむり」のように、のんびりしていられない時代でした。 ・昭和二十二年の『一ねんせいのおんがく』(文部省)に掲載された。歌詞「でんでん むしむし、かたつむり、~」。 <小学校音楽共通教材(歌唱)第一学年用> 昭和三十三年、四十三年に選ばれたが、昭和五十二年に削除。平成元年、平成十一年には再び選ばれた。 <小学校音楽共通教材の影響> ・昭和四十四年発行『おんがく1』(教育出版)には、階名唱やハーモニカやカスタネットの教材として掲載されている。これを使った生徒は現在五十代になっている。音楽は好きでしょうか。 ・昭和六十年、六十二年発行『あたらしいおんがく1』(東京書籍)には掲載されていません。これを使った生徒は現在三十代、子育て中です。「かたつむり」を子どもに歌ってやってほしいと思います。 ・平成九年発行『小学生のおんがく1』(教育芸術社)には、掲載されています。ハーモニカ、鍵盤ハーモニカの指導があります。炎天下、鍵盤ハーモニカを持ち歩く小学校低学年の姿を目にした事があります。楽しく吹いていたでしょうか。 ・現在、平成二十一年発行『小学生のおんがく1』(教育芸術社)、『あたらしい おんがく1』(東京書籍)、『おんがくのおくりもの1』(教育出版)には、掲載されています。子どもたちが喜ぶ色鮮やかな挿絵付きです。学校で元気に歌ってほしと思います。 【歌詞について】 一番は、殻の中に、体をすっぽり入れている「かたつむり」のことを歌っている。 二番は、殻の外に、ゆっくりと頭を出し始めた「かたつむり」のことを歌っています。 【原案と修正について】 神戸大学の鈴木治氏は『明治中期から大正期の日本における唱歌教育方法確立過程について』というすばらしい研究論文を発表されている。その論文の「かたつむり」の部分を紹介します。

歌詞委員会は、芳賀矢一、上田万年、吉岡郷甫に意見を求めている。「かたつむり」の場合、芳賀矢一の修正意見が出版時採用された。 一番の第一連「でんでん虫々」を「でんでんでゝむし」と上田万年が修正意見を出したが不採用になっている。 原案の「何がこわくてかくれるぞ」「いくぢがないといはれるぞ」「ちから出せ」が修正無く通っていたら、今、歌われていないでしょう。芳賀矢一の修正意見は、みごとです。 【曲について】 4小節ずつ三つのフレーズ(ふしのまとまり)です。 <一部形式の曲> A(8)+添加部(4)=(12) 前4小節と中間4小節は、全く同じリズム。「タッカタタ|タッカタタ|タッカタタ|タンウン」。弾むような調子で楽しい印象です。「タッカ」と「タタ」のリズムを交互に配置し、このリズムを習得するために作られた教材。 中間4小節の終わりはⅤ‐Ⅰの終止の形をとっている。見方によれば、ここで一応旋律は終止し、この後の4小節は添加部と考えられる。 添加部は、前の8小節とは全く違ったリズム。「タタタタ|タタタタ|タタタッカ|タンウン」。8分音符だけを使って、歌った時「角」「槍」「頭」がはっきり聞こえるように単純な作りになっている。アクセントの処理が完璧ですばらしい。 中間部から添加部に続く部分は、Ⅴ‐Ⅰ(ミ)なので不完全終止でつながっている。最後はⅤ‐Ⅰ(ド)の完全終止。最後の歌詞「出せ」の「だ(16分音符)」と「せ(4分音符)」のリズムが、勢いよく歌いおさめられるように工夫されています。 12小節でできている添加部を持つ一部形式といえる。添加部(4)が山になるのでフォルテで歌います。短い曲ですが、単純明快な優れた作品です。 <ハ長調六音音階>ドレミファソラ 四分の二拍子、階名唱の教材。経過的に第四音(ファ)が一度だけ使われているのでヨナ抜き長音階としてもよいと考えられます。 <ハーモニカやカスタネットの教材> 昭和四十四年発行『おんがく1』(教育出版)には、階名唱やハーモニカやカスタネットの教材として掲載されているので、当時、一年生に入学するとハーモニカやカスタネットを購入しました。一年生にとってハーモニカは難しく、階名唱ができなければ吹くことができません。ここでつまずいて、残されて練習を強制させられたりした子は、音楽が嫌いになりました。

教師用指導書には次のように書いてあります。 メロディーパターン「ドレミ」。 1、階名摸唱・・・常に正しいリズムにのせて。 2、ハーモニカさぐり吹き・・・児童と同じ楽器で吹いて聞かせ、初めの音をさぐらせる。 ①ミミレドレ タッカ タッカ タン ウン かたつむり ②レレドレミ タッカ タッカ タン ウン どこにある 奏法 口をすぼめて1音だけ鳴るように吹く。指3本でつまむ要領でハーモニカを持つ。 つまり、階名は「ドレミ」だけできればよかった。ハーモニカは、①②だけ吹ければよかったのです。 現在、カスタネット、ハーモニカ、鍵盤ハーモニカは、どうなったでしょうか。古くは木琴も教材にありました。私、著者・池田小百合は木琴を持ち歩いた記憶があります。夏、帰宅途中でビニールの取っ手が切れてしまい大変でした。乱暴に扱って木琴の紐が切れてしまった男子は叱られて、もっと悲惨でした。 【「でんでん虫」という言葉について】 「でんでん虫」は、「出ん出ん虫(ででむし)」で「出で来い出で来い虫」という意味に由来する言葉で、京都や大阪で見られる方言。 歌では「♪でんでん虫々」と「でんでん」の言葉の調子に合わせて「虫」も二回繰り返し、言葉遊びをしています。 【「かたつむり」という言葉について】 「かたつむり」は巻貝の一種。体の上に乗せている殻の中に、体を全部入れることができます。「笠をかぶったつぶり」という意味に由来する呼名です。「つぶり」は貝という意味。むかしの笠は螺旋を描くように編んだために、「かたつむり」の殻が笠に見立てられた。「かたつむり」は、東北や四国地方などで見られる方言。 「でんでん虫」と「かたつむり」という呼称は、『尋常小學唱歌』第一学年用(文部省)明治四十四年五月八日発行に「かたつむり」が掲載されると、「♪でんでん虫々 かたつむり」という歌詞になって全国の子どもたちの間で歌われた。 【和名「マイマイ」】 「でんでん虫」も「かたつむり」も俗称で、学術上正式な和名は「マイマイ」。「巻き巻き」から転じたもののようです。 【「蝸牛」の方言】 「かたつむり」は、漢字で「蝸牛」と書きます。語源については動作や頭の角がウシを連想させたためとみる説がある。「かたつむり」には、日本各地に、いろいろな呼名があります。民俗学者の柳田國男は、240あまりの呼名があると言っています。 柳田は、蝸牛の方言(デデムシ、マイマイ、カタツムリ、ツブリ、ナメクジ)の分布の考察を通して、『蝸牛考』において方言というものは時代に応じて京都で使われていた語形が地方に向かって同心円状に伝播していった結果として形成されたものなのではないかとする「方言周圏論」を展開した。柳田國男著『蝸牛考』によると次のようです。 五つの系統に分類

<デデムシ系> でんでんむし、でんでらむし、ででかま、でぇらくどん、でんでんがらむし、など。 <マイマイ系> まいまいつぶり、まえまえ、めめんじょ、めんめん、まいまいどん、まいまい、ぐずぐず、など。 <カタツムリ系> かさつぶり、かさつむり、かたかたばい、かったなむり、かさつぶれ、かなつぶ、など。 <ツブリ系> つんぶり、かいつぶれ、まめつんぐり、つるまめ、たまぐら、へびたまぐり、など。 <ナメクジ系> なめぐずり、なめくじら、かいなめら、かいなめくじ、まめくじ、いえかつぎ、など。 【「触角」と「目玉」について】 頭についている「触角」は、頭の中にひっこめることができます。「触角」は、大触角が二本、小触角が二本、合わせて四本あります。大触角の先端に目玉がついている。するすると角が出て来ると先端に目玉が現れる。目玉は明暗を感じる程度の器官で、視覚はない。小触角は味覚や臭覚を感じ取るための器官。 歌では「触角」を「角」や「槍」に見立てて「♪角だせ槍だせ めだま出せ」と歌っています。 【「かたつむり」の行動】 かたつむりが動いた後には、ネバネバした液体が残る。カミソリの刃の上や、鉛筆の尖った先を並べた上も移動できる。 【「かたつむり」の弱点】 猛暑時の乾燥に弱い。食塩、洗剤に弱い。 【「かたつむり」は雌雄同体】 驚く事に「かたつむり」は、一つの個体がオスの部分とメスの部分とを併せ持つ雌雄同体。このことは知らない人が多い。カタツムリは歩みが遅いため移動距離が限られる。オスとメスの出会いのチャンスが少ない。そこで他の個体と出会えばオス、メスの区別なく繁殖可能なように、雌雄同体の体をしている。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |

メール (+を@に変えて) |

トップ |