![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 第二次世界大戦中の童謡 唱歌 2 |

| お山の杉の子 かわいい魚屋さん 子鹿のバンビ スキー たきび |

| たなばたさま ナイショ話 野菊 ふたあつ めんこい仔馬 |

| 森の小人 森の水車 若葉 国民学校芸能科音楽 |

| 石森延男の略歴 下總皖一の略歴 権藤はなよの略歴 林柳波の略歴 |

| 山川清の情報 山口保治の略歴 結城よしをの略歴 渡辺茂の略歴 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

昔から、毎年七月七日には、一年に一回だけ、織姫が天の川を渡って牛飼いに会いに行くという言い伝えがあります。それで、この日に竹の葉に飾りをつけて、お祭りをしました。七夕は、江戸幕府が年中行事に取り入れてから、寺子屋の習字の手習いと関連して庶民の間に普及しました。当時は、芋の葉の露ですった墨で短冊に願い事を書いたそうです。 私、池田小百合が主宰する童謡の会では毎年七月例会で「たなばたさま」を歌っています。 歌のタイトルは出版物により「たなばたさま」と「たなばた」があります。なぜでしょうか。調べてみることにしました。 まず、教科書を見ましょう。 【初出のタイトルは「たなばたさま」】 昭和十六年三月発行の『うたのほん下』国民学校初等科第二学年用に掲載されました。発表の時のタイトルは「たなばたさま」でした。他の曲同様、作詞・作曲者名は書いてありません。

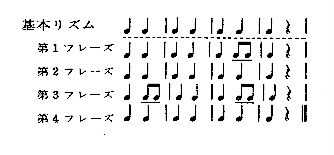

【初出は「ト長調」「四分の二拍子」】楽譜を詳しく見ましょう。 ・楽譜のタイトルも「たなばたさま」です。 ・「ト長調」ヨナ抜き長音階で作られています。調名記号(この曲ではシャープ一つ)が書いてありません。低学年では、固定ド唱法を指導したので、楽譜には、調号(曲の冒頭に示す調子を示す記号)を書きませんでした。 ・2だけが書いてあります。これは「四分の二拍子」のことです。 ・一部形式の曲です。16小節でできている。A(8小節)A'(8小節)。 (註)A'はAの「うらがえし旋律」になっている。「うらがえし旋律」は、上行型旋律に対して下行型旋律であるから、旋律線の面からいうと、全く逆の形で、Aに対してBのような姿であるが、ここをはっきりさせておかないと二部形式の場合、bというものが必ず出てくるが、それがcとかdとかになってまとまりがつかないことになる。一部形式で「うらがえしの旋律」をbとすることは、混乱のもとになる。A'またはa 'と表示するのがよいでしょう。 ・一番の最後は「キンギンスナゴ」、二番の最初は「ごしきのたんざく」となっている。 ・この曲の山は第三節の「おほしさまきらきら」にあります。曲全体が静かな感じなので、あまり大きな声で歌うと、曲の趣をそこねてしまいます。  ▼基本のリズム ・「タンタン」「タンタタ」「タンウン」だけのやさしいリズムで作られています。 【教材レコード】 VICTOR A145「國民學校藝能科音樂 うたのほん(下)」 教材レコードが出ていました。手本として子供たちに聴かせたのでしょう。 児童斉唱 A面 (一)春が来た(二)さくらさくら(三)國引き(四)軍かん。 B面 (五)雨ふり(六)花火(七)たなばたさま(八)うさぎ。 この貴重なレコードは、北海道在住のレコードコレクター北島治夫さんが所有さ れています。 【国民学校芸能科音楽教科書編纂委員について】 昭和十五年(1940年)五月、国民学校芸能科音楽教科書編纂委員には、小松耕輔(こうすけ)、松島彜(つね)、井上武士(たけし)、橋本國彦、下總皖一(しもおさかんいち)、小林愛雄(あいゆう)、林柳波(りゅうは)が任命された(翌十六年、橋本は辞任し、城多(きた)又兵衛が加わった)。 国民学校教科書は、大部分は新作。別に教師用書も作られ、それには教育方針はもちろん、個々の教材の指導についての注意、伴奏譜等を載せた。ここに、軍国教育に副(そ)った解説が巧みに盛り込まれた(堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)による)。 【戦後】 昭和二十二年版には掲載されていません。昭和二十四年からは、各出版社の発行する民間の検定教科書が文部省唱歌に変わって、全国の小・中・学校で用いられることに決まりました。では、民間の検定教科書を見ましょう。 【民間の検定教科書の扱い(二葉図書発行)】 民間の検定教科書になって初めて「たなばたさま」が掲載された教科書は『おんがくの本 2』 (二葉図書発行)教科書番号〔204〕、使用年度は昭和25年から昭和26年の教科書です(教科書図書館の教科書目録情報データーベースによる)。

・小学校二年生の音楽教科書に掲載。著作者・松島彜(つね)ほか二名。 ・詞 林柳波、曲 不明。 ・タイトルは「たなばたさま」。歌詞は「サラサラ」「キラキラ」が片仮名。「空から」の「空」が漢字。 ・楽譜が改訂してある。二番の「タン タタ タンウン」が「たん ざー く」と歌うように変えてあるのが気になります。 ・♩=126、ヘ長調、四分の四拍子に変えて掲載してある。 ・アルペジオの伴奏譜が掲載してある。 ●二葉図書発行の教科書では、林柳波が作詞した事になっています。これはおかしい。作曲者が不明と書いてあるのもおかしなことです。なぜなら林柳波と、二葉図書発行の著作(編集)をした松島彜は、かつて国民学校芸能科音楽教科書編纂委員だったので、下總皖一が作曲者だということを知っているはずです。作曲者を不明としたのは不可解です。さらに、楽譜はだれがなぜ変えたのでしょうか。 (註)『ウタノホン 上』国民学校初等科第一学年用(文部省)昭和十六年発行に掲載されている「オウマ」は、林柳波 作詞、松島彜 作曲です。林と松島は、親しい関係にあったと考えられます。

<楽譜改訂の考察> 二番の「タン タタ タンウン」が「たん ざー く」と歌うように変えてある。改訂したのは、だれでしょうか。なぜ改訂したのでしょうか。さらに、ヘ長調 四分の四拍子に改訂した楽譜について考えてみました。改訂できたのは、松島彜 下總皖一です。 ・編集者の作曲家松島彜 松島が改訂したとは考えられません。なぜなら、文部省唱歌「オウマ」の作曲をした時、「タンタタ タンタタ」は「ポックリ ポックリ」と、一拍を半分に割るリズムを勉強する曲として作った。その人が、「たーんざ くー」と歌うようになっていた所を、わざわざ「たん ざー く」とはしないでしょう。 ・作曲者の下總皖一 作曲家は初出の楽譜を変えることはありません。成田爲三は、西條八十が「かなりや」の歌詞を変更しても、楽譜を変えることはありませんでした。しかし、中山晋平のように、どの楽譜も後日歌いやすいように何度も変えている場合もありますが。 『一ねんせいのおんがく』(教育芸術社)昭和34年発行は、校閲 山田耕筰 下総皖一。へ長調、四分の四拍子の楽譜が掲載されている。(二葉発行)と同じです。これは不思議です。(教育芸術社)では「たーんざ くー」と歌うようになっている。 そのほか考えられる人は、教科書図書館の教科書目録情報データーベースには、著作者は「ほか二名」と書いてあります。この二名は誰でしょうか。楽譜を書き換える事ができるような重要な人物かもしれません。教科書図書館で奥付の複写をしていただきました(2014年9月17日)。すると、二名は牛山充(みつる)と一宮道子でした。 ・牛山充 大正から昭和時代にかけての音楽・舞踊評論家。明治十七年(1884年)六月十二日生まれ。母校、東京音楽学校(現・東京藝術大学)の講師のかたわら大正十四年から「東京朝日新聞」の音楽・舞踊欄を担当した。のち東京バレエ学校を創立し、校長をつとめた。昭和三十八年(1963年)十一月九日死去。七十九歳。長野県出身。旧姓は百瀬。著作に『音楽鑑賞論』など。 <牛山充の履歴> ・明治四十一年四月東京音楽学校専科(唱歌)入学。 ・明治四十二年四月同校乙種師範科進学。 ・明治四十三年三月同校乙種師範科卒業、甲種師範科進学。 ・大正二年三月東京音楽学校甲種師範科卒業、同校授業補助(英語)。 同校教務嘱託、講師を経て、昭和三年四月解嘱。 <『音楽』と牛山充> 明治四十三年(1910年)一月、東京音楽学校の学友会誌『音楽』が創刊された。牛山は在学時代からその編集・発行に携わった。牛山は「MU生」として記事を書いている。 牛山が変更してもおかしくない。 ・一宮道子 「あまだれぽったん」「おたまじゃくし」「つんつんつくし」などを作詞・作曲した一宮は、日本女子大学で長く教鞭をとっていた教育音楽家。楽譜の改訂はできる。 ・作詞者と記されている林柳波 林は、どうでしょうか。林が変えたのでしょうか。林は昭和二十四年に疎開先の小布施から帰京しています。(二葉図書株式会社)に「たなばたさま」を掲載するように言ったとします。しかし、自分が作ったものではないのに、なぜ「詞 林柳波」としたのでしょう。林は「たなばたさま」は権藤花代の作詞と承知していたはずなのに。それとも、初出(『うたのほん 下』)に作詞・作曲者名が書かれていない事をいいことに、自分の作品としたかったのでしょうか。わかりません。疑問です。「たんざく」をひとまとまりの言葉として「たんざーく」と歌う歌い方は、昔からあります。東くめ作詞・瀧廉太郎作曲の「お正月」は、「こま」をひとまとまりの言葉として「こまをー」と歌うように書いてあります。林はそれを知っていて書き直したとしてもおかしくありません。作曲者も知っていたはずですが初出にそろえて曲 不明としました。 “自分の作品としたかったのでしょうか”という仮説は、かなり大胆かもしれません。 この事は、後々まで不思議がられ、下總皖一が「たなばたさまの作詞者は権藤花代」とした(昭和三十四年)後も、まだ、「林柳波 作詞」としたり、わからないからと作詞者の名前の所には林柳波 権藤花代の両方を入れておけば無難という出版物も多くみられます。“「たなばたさま」を、自分の作品としたかった”としたら、林の人格が問われ、残念です。著作権意識の薄かった時代ですから、他者の作品に多少の手を入れて自作として発表してしまうことが他にもあったのでしょうか。 林柳波には「水がめ」という美しい作品があります。坊田かずま作曲の「水がめ」参照。 【春陽堂発行の場合】 文部省検定済教科書『あたらしいおんがく一ねん』(春陽堂発行)昭和25年発行(教科書研究センター附属教育図書館蔵書。2013年3月27日調査)。 ・小学校一年生の音楽教科書に掲載。 ・林柳波 作詞、下總皖一 作曲。 ・タイトルは「たなばたさま」。歌詞は全部ひらがな。 ・二番の歌詞は「きれいな いろがみ、」で始まっている。 ・♩=126、ト長調、四分の二拍子。 (註)教科書番号〔109〕の奥付の発行年は昭和25年になっているが、使用年度は昭和26年。(教科書図書館の教科書目録情報データーベースによる)。 二番の歌詞が「きれいな いろがみ、」のまま次の教科書番号〔113〕に引き継がれた。使用年度は昭和27年から昭和30年。昭和26年から昭和30年まで「きれいな いろがみ、」で歌われた事になります。 ●教科書番号〔109〕でも、林柳波が作詞者とされています。これはおかしい。二番の歌詞は「きれいな いろがみ、」で始まっている。林が歌詞を改訂したのです。なぜ、変える必要があったのでしょう。「下總皖一 作曲、♩=126、ト長調、四分の二拍子」これらは、正しく書かれている。林は自分が作詞者であることを正当化したかったのでしょうか。ますます不可解です。

【林柳波 作詞の「たなばたさま」その後】 『標準 小学生の音楽2』指導書 音楽編集部編(教育出版)昭和30年3月1日発行には、児童用書が三分の二に縮小して掲載してある。 注目したいのは<歌詞の頁>です。 <編集について>には、「児童用書に収録できなかった歌詞を、巻末にのせて指導の便をはかった」と書いてあります。 ⇒ 歌詞の頁「たなばたさま」林柳波 作詞。二番の歌詞は「五色の短ざく」で始まっている。林柳波作詞が正当化されてしまっている。 <伴奏譜の掲載> ・林柳波 作詞、下総皖一 作曲 ・♩=126 美しく、ト長調、四分の二拍子 ・伴奏譜の右手は、きらきら輝く星をあらわすようなアルペジオ(分散和音の演奏法の一種)で、左手が旋律になっています。説明は次のようです。 “伴奏は、五音音階の感じを、そこなわないように、箏のアルペジオを思わせる音群が右手にある。これは装飾であって和音としての機能は、はたしていない。なにか、それとなく思わせる程度である。”

▼児童用教科書『標準 しょうがくせいのおんがく2』(教育出版) ・小学二年生の音楽教科書に掲載。 ・タイトルは「たなばたさま」 ・「はやしりゅうは さくし、しもふさかんいち さっきょく」と書いてあります。 ・♩=126、ト長調、四分の二拍子 ・二番の歌詞は「ごしきのたんざく」で始まっている。 ・子供にも弾ける簡易伴奏譜が掲載してある。

【タイトルは「たなばた」?】 昭和三十年頃に、作曲者下總皖一が「たなばた」に変更し、教科書や歌の本に使いました。 ★タイトルを変更した理由はわかっていません。(調査中2010/08/06) 【「たなばた」のタイトルの検証】 文部省検定済教科書『一ねんせいのおんがく』(教育芸術社)昭和34年発行に掲載のタイトルは「たなばた」です。 タイトルの右には「うた ごんどうはなよ、きょく しもふさかんいち」と書いてあります。下總皖一が作詞者を「ごんどうはなよ」としました。 ・校閲 山田耕筰 下総皖一。著作者・市川都志春・松本民之助・石桁真礼生。 ・奥付 「27 教藝 小音136」昭和28年8月5日文部省検定済、昭和34年11月5日発行、昭和34年度用定価39円。(教科書研究センター附属教科書図書館所蔵 2010年3月29日調査) (註)『一ねんせいのおんがく』〔教芸 小音 131〕使用年度は昭和28年~昭和35年。市川都志春、ほか5名には、作詞者は「ごんどうはなよ」となっている(教科書図書館の教科書目録情報データーベースによる)。

<楽譜を詳しく見ましょう> 資料提供は伊藤まなみさん ▲ ▼

<楽譜の改訂についての考察> ・初出、昭和十六年三月発行の『うたのほん下』国民学校初等科第二学年用に掲載。タイトルは「たなばたさま」、「ト長調」「四分の二拍子」。 ・『一ねんせいのおんがく』(教育芸術社)に掲載〔教科書番号136〕。 タイトルは「たなばた」、「♩=116」「ヘ長調」「四分の四拍子」に改訂したものが掲載されています。改訂して「ヘ長調」「四分の四拍子」にしたので、タイトルも初出の楽譜と区別するために「たなばた」に変更したのでしょうか? 下總皖一は、「♩=116」「ヘ長調」「四分の四拍子」の「たなばた」を正式な物として残したかったのでしょうか? ・しかし、二葉図書発行・教科書番号〔204〕には、すでに「ヘ長調」「四分の四拍子」に改訂したものが、掲載されていて、タイトルは「たなばたさま」なので、この考察はあてはまりません。 ★昭和28年文部省検定済『一ねんせいのおんがく』(教育芸術社)昭和34年発行対応の教師用指導書に、タイトルを「たなばた」にした理由の何か手がかりがあるのではないか、伴奏譜はどのようなものかと思い調査しましたが、教科書研究センター附属教科書図書館では所蔵していませんでした。(2010/08/05 現在調査中) 【昭和三十年頃発売のレコードの振付は「たなばた」】 グラモフォン児童盤キンダーレコードS-77Aは「たなばたさま」で、S-77Bは「ほたる」一枚100円。 曲 下総皖一/編曲指揮 真鍋理一郎/歌 落合瑶子/斉唱 ポリドール児童合唱団。作詞者名は書いてありません。歌詞カードのタイトルは「たなばたさま」一番の最後は「すなご」で、二番の最初は「五色の」。 振付は邦千谷。タイトルは「たなばた」となっている。発売は昭和三十年代の初め頃と思われる。この貴重なレコードは、北海道在住のレコードコレクター北島治夫さんが所有されています。レコードレーベルや歌詞カードを送っていただきました。

【昭和三十六年発行の絵本は「たなばた」】 昭和三十六年発行の絵本「講談社の絵本ゴールド版 童謡画集(5)」(講談社)掲載のタイトルは「たなばた」で、楽譜は「♩=112」「ト長調」「四分の二拍子」となっています。詩 林柳波 と書いてあります。 下總皖一は、昭和三十七年七月八日に亡くなりました。何も書き残していないのでタイトルを「たなばた」に変更した理由がわかっていません。

【権藤花代 作詞の「たなばたさま」】 同じ昭和三十六年発行でも、ポプラ社の少年少女歌唱曲全集『日本唱歌集(4)』(昭和36年7月10日発行)は、「たなばたさま」のタイトルで、文部省唱歌(権藤花代 作詞 下総皖一 作曲)と記載しています。 美しく♩=126、ト長調、四分の二拍子の楽譜が掲載されています。一番の四行目は「きんぎん すなご」。二番の一行目は「ごしきの たんざく」。 この本の【監修】下総皖一【編集】真篠将(ましのすすむ 文部省初等中等教育局)・浜野政雄。 奥付にはJASRACの印(日本音楽著作権協会第51884承認済)がある。

下總皖一が亡くなり、その後「たなばた」はどうなったでしょうか? 【昭和44年発行「教育出版」は】 昭和42年4月10日文部省検定済 『新訂標準 おんがく1』昭和44年1月発行掲載のタイトルは「たなばた」です。 初出と同じ「♩=126」「ト長調」「四分の二拍子」です。「林柳波 作詞 下総皖一 作曲」と書いてあります。この本は、「池内友次郎・木下保 監修」。 タイトルは「たなばた」で、二番の歌詞は「ごしきのたんざく」です。楽譜は初出と同じです。タイトルが「たなばた」になっている理由がわかりません。

▲昭和四十二年七月号「たのしい幼稚園」講談社 「権藤はなよ作詞 岸田はるみ絵」とある (伊藤まなみさん提供)

【歌碑は「たなばた」】 埼玉県さいたま市浦和区の北浦和公園内にある歌碑(昭和53年7月2日建立)は、「たなばた」になっています。歌碑の楽譜は、初出と同じ「ト長調」「四分の二拍子」です。「たなばた」になっている理由がわかりません。

この公園は、旧制浦和高校(後の埼玉大学)のあった所で、下総皖一は、埼玉県師範学校で学び、卒業後、東京藝術大学教授時代(昭和二十年代の後半から三十年代の初め頃)に埼玉大学でも教鞭をとっていました。 「下総皖一先生を称える碑」なので、「たなばた」のタイトルの右は、最初に「作曲 下総皖一」と書かれ、その下に「作詞 林柳波 権藤はなよ」と二人の名前が書いてあります。先に作曲者名が書いてある歌碑は珍しい。 【昭和六十年発行「東京書籍」は】 昭和五十四年三月三十一日文部省検定済 『改訂あたらしいおんがく1』(東京書籍)は、タイトルは初出と同じ「たなばたさま」で「ト長調」「四分の二拍子」。そして「四分音符=108」になっています。権藤花代・林柳波 作詞、下総皖一 作曲と書いてあります。この教科書は、現在三十代の子育て世代が使いました。 【平成九年発行「教育芸術社」は】 平成七年ニ月十五日文部省検定済 『小学生のおんがく1』(教育芸術社)は、タイトルは「たなばたさま」ですが、掲載楽譜が「四分音符=104~112」「ヘ長調」「四分の二拍子」になっています。 【平成二十一年発行の各教科書は】 現在の小学校一年生の音楽教科書(教育出版・教育芸術社・東京書籍)は、原曲名「たなばたさま」に戻され歌われています。現在の教科書は、全般にオリジナルを重視した作りになっているからです。 権藤花代・林柳波 作詞、下総皖一 作曲になっています。一番二番が平仮名で掲載されていて、楽譜はありません。 【後世に残す「たなばたさま」】 後世に残すために編集された『日本童謡唱歌大系』Ⅰ(東京書籍)には、「たなばたさま」のタイトルで「♩=126」「ヘ長調」「四分の二拍子」の伴奏譜が掲載されています。「権藤はなよ、林柳波 詩 下総皖一 作曲」と書いてあります。 注目したいのは、「ヘ長調」の楽譜が掲載されていることです。初出は「ト長調」でした。 【まだあった「たなばた」の楽譜】 私、池田小百合は、二年生の教科書対応の指導書を持っています。残念なことに表紙と奥付がなく、出版社と出版年が不明です。共通曲に「春がきた」「雪」「さくらさくら」が選ばれているので、昭和三十三年、昭和四十三年頃の教科書でしょうか。 タイトルは「たなばた」で、「♩=126」「ト長調」「四分の四拍子」、「権藤花代 林柳波 作詞 下総皖一 作曲」と書いてあります。楽譜の最初に「4」という数字だけが書いてあります。ところが、〔指導用伴奏譜〕は「ヘ長調」「四分の四拍子」です。しかも簡易伴奏譜です。先生は「へ長調」でピアノやオルガンを弾き、子供たちは「ト長調」の楽譜を見て歌った事になります。だれも気がつかなかったのでしょうか。よく見ると、「四拍子の学習」をするための教材として掲載されていることがわかります。「四拍子の打ち方、1強 2弱 3中強 4弱」と書いてあります。

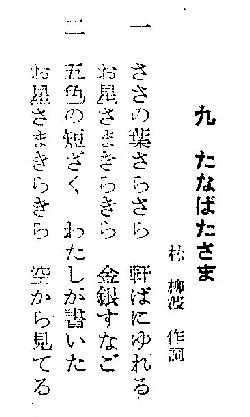

【歌詞について】 「のきば」=家のひさしのそば。 「きん ぎん 砂子」=金や銀を砂のような粉にした物です。色紙や短冊などにふきつけて模様を描きます。この歌では、星が空にたくさん輝いているという事です。 「五しきの たんざく」=「五しき(五色)」は、青・赤・黄・白・黒の五つの色。この歌では、いろいろな「たんざく(細長い紙に願い事を書きます)」が、という意味です。 【権藤はなよ 作詞/林柳波 補作詞となっている理由】 横山太郎著『童謡大学 童謡へのお誘い』(自由現代社)には次のように書いてあります。 “この曲は二番まであるが、一番の歌詞は権藤はなよ、二番の歌詞は林柳波と表示されている本が多い。この二人が一節ずつ作詞したと思われているからだ。 このことについて、林柳波のご息女山田小枝子さんから「父は野口雨情とたいへん親しかった。そんな関係で雨情に師事していた権藤はなよから教科書に掲載してほしいと詩を手渡された。父はさっそく編集委員会の会議にかけたがボツになってしまった。しかし林さんが手直しするならばといわれて補作したようだ。どこをどんな風に補作したかは資料が何も残っていないのでわからない。いずれにしろ権藤はなよの詩が下敷きとなって、柳波の手が加えられたことは事実で、だから権藤はなよ作詞、林柳波補作と表示されるのが正しい」とのご指摘をいただいた。 童謡研究家の小松原優氏は権藤はなよの書いた「きらきら お星さま」を柳波が「お星さま きらきら」に直したといっておられると聞いた。あるいはそんなことがあったかも知れない。” (註)林柳波のご息女山田小枝子さん 「どこをどんな風に補作したかは、資料が何も残っていないのでわからない」とは、奇妙な証言です。 著者横山太郎氏の“あるいはそんなことがあったかも知れない。”とは、研究者としてなんとも無責任な発言です。この本の「たなばたさま」は、権藤はなよ 作詞 林柳波 補作 下総皖一 作曲になっている。 【作詩の経緯】 上笙一郎編『日本童謡事典』(東京堂出版)には、次のような事が書いてあります。執筆者は小野由紀。 “作詩の経緯は、はなよが自作を唱歌にしたいと、教科書編集委員である柳波にこれを託し、柳波の修正ののち、今日の形となったという。 はなよには『雪こんこお馬』の中に「七夕さん」という童謡があり、これが柳波修正前の原型であろう”。この本の「たなばたさま」は、権藤はなよ、林柳波作詞・下総皖一 作曲になっている。 この注目すべき記載について調査してみることにしました。  【権藤はな子作「七夕さん」】 【権藤はな子作「七夕さん」】はなよは、権藤はな子童謠集『雪こんこお馬』(凡人會)昭和七年(1932年)九月一日発行を出している。この中に「七夕さん」という童謡があり、これが小野由紀氏が元になった詩と判断しているものです。国立国会図書館所蔵(2010年7月29日に調査)

四六判、本文150ページで、収録作品数は七十篇。「雪こんこお馬」という作品のタイトルが童謡集の書名となっている。序文を野口雨情が、後記を小島政一郎が執筆している。 童謡集『雪こんこお馬』で注目すべきページがあります。それは、楽譜が冒頭に掲載されている事です。当時の出版物としては異例のことです。藤井清水(きよみ)は、夫の権藤円立の東京音楽学校時代以来の親友。「七夕さん」は詩だけが掲載されている。 以下は曲譜が掲載されているもの。 ・「母さんお里」藤井清水 作曲 ・「かごめかごめ」坊田かずま 編曲 ・「うささんのお耳」坊田かずま 編曲 ・「ないしょ」藤井清水 作曲 発行所は宮崎県延岡の凡人会で、夫の権藤円立が延岡の出身で、教育家の小島政一郎とは中学時代からの親友だった。小島政一郎が教育についての独自の理念と方法を実践するために主宰していたのが凡人会だった。 <「七夕さん」の作曲について> 「七夕さん」は、教員仲間であった坊田かずま(作曲家)のために書いた詩で、作曲され昭和六年(1931年)コロムビアよりSPレコードとして発売された(製造番号26352-A 国立国会図書館所蔵)。レコードのタイトルは「七夕さま」になっている。 ▼童謡「七夕さま」 権藤はな子作詞、坊田かずま作曲、仁木他喜雄編曲 歌:武井富美子、日本コロムビア交響樂團伴奏 (註)武井富美子は坊田かずまの教え子。

坊田かずま作曲の「七夕さま」は、わらべ唄音階で作られている。下總皖一作曲の「たなばたさま」が発表された年の十年前の事です。 「童謡の作曲家 坊田かずまの会」事務局長の坊田謙治氏から、次のような情報をいただきました(2013年9月15日)。 「坊田かずまは、広島県安芸郡熊野町の生まれ。当時は安芸郡本庄村といった。権藤はなよの「雪こんこお馬」の作曲をしています。日本の土から生まれた、わらべ唄の採譜、その旋律を基本に童謡の作曲をしています」。教えていただき、ありがとうございました。 【坊田かずまの略歴】 【野口雨情と林柳波と林きむ子、権藤はなよの関係】 林柳波は、夫人の舞踏家・林きむ子が野口雨情の新作童謡に振り付けをして、その写真付き解説の随筆をしていたことから雨情との面識が生まれ、雨情により童謡の世界に入った人物です。権藤はなよは、柳波の妻(きむ子)と親しかった。 (註)雑誌『金の星』(金の星社)大正十四年二月号掲載の童謡舞踊「證城寺の狸囃」には、振付 林きむ子と書いてあります。「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の「証城寺の狸囃子」を参照してください。 【「たなばたさま」は新たに作詞されたものだった】 権藤花代(本名は伊藤はなよ)の血縁の伊藤まなみさんから、次のような証言をいただきました(2011年9月19日)。 “昭和十五年に文部省からの依頼で、花代は新たに「たなばたさま」を作詞したのです。『うたのほん下』には「羽根つき」も採用され、『初等科音楽 二』には「かぞへ歌」も採用されております。文部省に出した詩に、林柳波は一字も加筆しておりませんから、補作者ではありません”。 「たなばたさま」は「七夕さん」とは別に作詞されたもので、文部省からの依頼だったという重要な証言です。「羽根つき」も権藤花代の作詞でした(曲は四ヌキ)。なお、「かぞえ歌」の作詞者は既に「権藤はなよ」と定められています(日本音楽著作権協会資料。作曲者はPD=著作権が消滅した権利者を意味する記号ですが、曲は一般的な数え歌のメロディーです)。 <野口存彌氏の意見> 野口雨情のご子息、野口存彌氏は次のように書いていました。“権藤はなこは昭和三十六年十一月三日に永眠されたが、「たなばた」[池田(註)、正しくは「たなばたさま」だが、野口存彌氏は一貫して「たなばた」と表記している]は戦争中に小学校が国民学校に切り換えられ、新しい教科書が編纂される際、文部省からの依頼で作詞している。作曲者は下総皖一である。ご家族からは、第二節の三行目が「きらきら おほしさま」となっていたのを教科書の検定委員だった林柳波により現行のように「おほしさま きらきら」にあらためられたと聞いた。原作との異同はそれだけだということであり、補作という場合の一般的常識からみて問題が残るのを感じさせられるのである”(上笙一郎編『日本 童謡のあゆみ』大空社、1997年3月30日発行)。 (註)野口存彌(のぶや)氏は、野口雨情の三男。平成二十七年十二月五日に亡くなりました。 <「補作」について> ★このように見て来ると、言葉を入れ替えただけで林柳波補作とするのは疑問です。両者の証言を検討する必要があります。

【入れ替えの考察】 <考察Ⅰ>権藤はなよが文部省に提出した詩は、上部が四音でそろっていた。 一番「ささのは」「のきばに」「きらきら」「きんぎん」 二番「ごしきの」「わたしが」「きらきら」「そらから」 たなばたさま 詩・権藤はなよ 一、ささのは さらさら のきばに ゆれる きらきら おほしさま きんぎん すなご 二、ごしきの たんざく わたしが かいた きらきら おほしさま そらから みてる <考察Ⅱ>権藤はなよは、一番の最後を「すなご」とし、「ごしきの」と二番が歌い出しやすいように工夫した。 そのため、「わたしが かいた ごしきの たんざく」とすべきところを倒置法を使い、「ごしきの たんざく わたしが かいた」とした。 <考察Ⅲ>「きらきら おほしさま」を「おほしさま きらきら」と入れ替えたアイディアは下總皖一で、作曲の時、「おーほしさーまー」と盛り上がりが生まれるようにしたかったからでしょう。入れ替えて成功しています。 (註) 下總皖一は、『デンシャゴッコ』では、「ちん ちん」という最も人気があった重要な詞を省いて作曲している。 <考察Ⅳ>権藤はなよの「たなばたさま」の詩に、国民学校芸能科音楽教科書編纂委員の下總皖一が作曲し、編纂委員会が許可して、『うたのほん下』国民学校初等科第二学年用(文部省)昭和十六年三月発行に掲載した。この時、編纂委員会には林柳波、下總皖一もいた。※国民学校芸能科音楽参照 <考察Ⅴ>『うたのほん下』掲載の「たなばたさま」には作詞・作曲者の名前は書かれていない。 【権藤はなよの略歴】 ・明治三十二年(1899年)、四月十三日、山梨県北巨摩郡穴山村(現・韮崎市穴山町)に、父・伊藤友重(ともじゅう)、母・やよの次女として生まれました。 <名前について> 本名は伊藤はなよ。声楽家・権藤円立と結婚して権藤はなよとなる。結婚後は権藤はな子の筆名を使っていた。戦後の出版物は権藤花代という漢字名を使用したものが多い。 ・大正八年(1919年)、山梨県師範学校(現・山梨大学)本科第一部を卒業し、母校の穴山尋常小学校に奉職した。この大正後期から昭和初期にかけては、童謡運動の全盛期でした。 ・大正十二年(1923年)、数多くの児童雑誌が出版される中、はなよの文学への強い思いは上京を決意するに至る。妹まつよが私立の音楽学校に入学する際、はなよも文学を志して上京し、出版社に勤務した。住所は西巣鴨町729。出版社に勤めながら千葉省三と野口雨情に師事して童話や童謡詩を作る。以後、雑誌『金の星』『童話』『童話文学』『童魚』などに発表する。 ・大正十三年(1924年)五月、野口雨情の媒酌により、宮崎県延岡出身の声楽家・権藤円立(ごんどうえんりゅう)と結婚する。結婚式は、はなよの兄の住む甲府で行われた。兄・伊藤生更(いとうせいこう)はアララギ派の歌人として知られ、短歌結社「美知思波(みちしば)」を創立している。結婚後、一年余り夫の勤務地である大阪で暮らした。夫の権藤円立は、寺院(宮崎県延岡市船倉町「光勝寺」)の生まれで仏教聖歌の普及に力を注いだ。はなよは仏教童謡の作詞も多く手掛けている。 (註) 野口雨情は、童謡「黄金虫」(中山晋平作曲)を雑誌『金の塔』(大日本佛教コドモ會) 大正十一年(1922年)七月号(第二巻第七号)に発表している。 ・大正十四年(1925年)12月、上京して、武蔵野村(現在の武蔵野市)吉祥寺に住むことになる。住所は富士見通り1881。野口雨情の家に近かった。野口雨情は大正十三年より吉祥寺に居住し、また権藤円立と東京音楽学校(現・東京芸術大学)時代からの親友である作曲家の藤井清水(きよみ)も大正十五年には吉祥寺に転居して、三家族は親交を深めていった。権藤円立は、野口雨情が情熱を注いでいた新民謡運動の良き協力者でした。藤井清水の伴奏で権藤円立が民謡的歌曲を歌い、野口雨情が講演する、といった形式の演奏旅行は全国に及んだ。芸術教育の推進役でした。 ・はなよは、昭和二年(1927年)から昭和八年九月まで武蔵野村第一尋常小学校(現・武蔵野市立第一小学校)に勤務した。この間の昭和七年(1932年)九月一日、女流として日本で初めての童謡詩集となる権藤はな子童謡集『雪こんこお馬』(凡人會)を上梓する。「雪こんこお馬」は坊田かずまや今村まさるが作曲している。

・昭和十年(1935年)、兄の伊藤生更が短歌雑誌『美知思波』を創刊。兄に勧められて同人となる。第一巻より、毎月、短歌を出詠。権藤はな子の筆名を用いる。昭和三十年までに詠んだ短歌は千首に及ぶ。吉祥寺、青葉小路827に転居。 ・昭和十一年(1936年)、短歌結社「美知思波」東京支部設立。短歌会を自宅・権藤家で開催。同人の詠草に対する歌評なども執筆するようになる。 ・昭和十五年(1940年)、文部省からの依頼を受け、「たなばたさま」を作詞、作曲は下總皖一。 ・昭和十六年(1941年)、『うたのほん 下』(文部省)に「たなばたさま」と「羽根つき」が収録される。「羽根つき」の作曲は弘田龍太郎。「羽根つき」は昭和三十六年まで掲載。 ・昭和十七年(1942年)、『初等科音楽二』(文部省)に「かぞへ歌」が収録される。「かぞへ歌」は昭和三十七年まで掲載。 ・昭和三十四年(1959年)、『総合小学生の音楽4』(教育出版)に「ねんねんねむの木」が採用される。子守歌の教材として「子もり歌」(日本古謡)、 「ねんねんねむの木」(権藤花代作詞、山中次郎作曲)、「ねんねのお里」(中村雨紅作詞、杉山はせを作曲)と一緒に掲載されている。切り絵は藤代清治。

・昭和三十五年(1960年)、『作曲家 藤井清水』(呉市昭和地区郷土史研究会編)に収めるための追悼文「臨終前後」、「堂々めぐり」を権藤はなよの名前で執筆。(昭和37年の初版発行を待たずにはなよは他界する)。 巻末の「藤井清水作曲年表」には権藤はな子作詞の童謡曲として「手毬」「渦巻き」「あの子とこの子」「願かけた」「雲雀の子」「日暮れ」「母さんお里」「ないしょ」「蟻の行列」「お窓」「ここまでおいで」 「狐のお祝言」「合歓の木」「わんわんちゃん」「話してる」「遠いお国」「お寺の銀杏」「お誕生日」の十八曲があげられている。 ・昭和三十六年(1961年)十一月三日、病気により永眠。享年六十二。夫・権藤円立の生まれ故郷、宮崎県延岡市の「光勝寺」に眠る。 (註)伊藤まなみさんが作成した「権藤花代 年譜」を参考にしました。以下の楽譜も伊藤まなみさん提供です。

【故郷に歌碑】 平成二十五年(2013年)、権藤はなよの故郷、山梨県韮崎市穴山町内に九基の童謡詩碑が建立された。 (1) たなばたさま (2)ないしょないしょ (3)雲雀の子 (4)願かけた (5)母さんお里 (6)露草とこおろぎ (7)かぞへ歌 (8)お月さん (9)雪こんこお馬 【林柳波の略歴】 『池田小百合なっとく童謡・唱歌』の「うみ」を参照。 ●竹内貴久雄著『唱歌・童謡100の真実』(YAMAHA)に、“林柳波は、雑誌『赤い鳥』を中心に童謡の作詞家として大正期から活動していました。”と書いてありますが、これはおかしいので調べてみました。 まず、雑誌『赤い鳥』には林柳波の名前はありません。 野口雨情が活躍した雑誌『金の船=金の星』の随筆者総索引にも名前はありません。 権藤はな代は、総索引に、伊藤華世「雉子が啼いた」(投謡)大正12・6(5-6)、伊藤はなよ「笛吹川」(作)大正13・1(6-1)、権藤はな代「窓」(謡)大正14・5(7-5)、「大空高く」(作)昭和3・3(10-3)が掲載されています。 竹内貴久雄著『唱歌・童謡100の真実』(YAMAHA)に書かれている"林柳波は、雑誌『赤い鳥』を中心に童謡の作詞家として大正期から活動していました。"は間違い。これは、『真実』ではありません。 私、池田小百合は、この調査に沢山の時間をついやしました。林柳波は、野口雨情同様、雑誌『赤い鳥』では活動をしていませんでした。 雑誌『コドモノクニ』(東京社)昭和10年第14巻9月号に「ぴよんぴよん兎」(弘田龍太郎 曲)が掲載されていますが、児童文学者の藤田圭雄は「ぴよんぴよんぴよんぴよんぴよんぴよんぴよん」を二回も繰り返していると、評価は低い。 <林柳波作詞「水がめ」> 林柳波の詩を紹介します。美しい詩です。坊田かずまが曲を付けています。坊田かずまの故郷、広島県安芸郡熊野町に歌碑が建てられました。 「水がめ」参照。 【下總皖一の読み方】 『野菊のように 下總皖一の生涯』には、「しもおさかんいち」とルビがあります。 大利根町教育委員会編集、中島睦雄執筆『利根のほとりに エピソード 下總皖一』(大利根町)平成12年発行によると次のようです。 “下總先生御自身は、シモフサという読み方を否定しておられ、シモオサが正しいのだということを、どこかに書いておられます。随筆の中には「先祖が下總の国から出たのでしょう・・・」と書いておられます。また、自筆楽譜に「K.SIMOSA」(シモーサとモにアクセント)とサインを入れたものがあります。やはりシモオサにこだわっておられたように思います。" 【下總皖一の略歴】 ・明治三十一年(1898年)三月三十一日、埼玉県北埼玉郡原道村大字砂原75(現・加須市砂原)に二男として生まれる。本名は覚三。姉、兄、弟があった。 ・明治四十三年(1910年)、12歳 三月、原道村尋常小学校卒業。 ・明治四十五年(1912年)、14歳 三月、栗橋町尋常高等小学校卒業。四月、埼玉県師範学校(現・埼玉大学)に入学。 ・大正六年(1917年)、19歳 三月、埼玉県師範学校本科一部を卒業。四月、東京音楽学校(現・東京藝術大学)甲種師範科に入学。 ・大正九年(1920年)、22歳 三月、東京音楽学校甲種師範科を首席で卒業。記念奨学賞を受賞する。 四月、新潟県長岡女子師範学校に赴任。 ・大正十年(1921年)、23歳 一月、飯尾千代子と結婚。 九月、秋田県立秋田高等女学校へ転任。秋田県師範学校附属小学校にても教鞭をとる。この地で新居を構えた。 ・大正十一年(1922年)、24歳 四月、岩手県師範学校に転任。ピアノトリオを結成し活発な演奏活動を行なった。 ・大正十三年(1924年)、26歳 九月、栃木県師範学校に転任。千代子夫人病気がちのため伸枝と改名。下總も覚三改め、皖一を名乗る。本格的に作曲に取り組む。 ・昭和二年(1927年)、29歳 四月、上京。居を牛込喜久井町に移す。私立成城小学校に勤務。 ・昭和三年(1928年)、30歳 四月、東京女子高等師範学校(現・お茶の水女子大学)講師、私立帝国音楽学校講師、東京府立第九中学校に勤務。 ・昭和四年(1929年)、32歳 二月、武蔵野音楽学校講師となる。 ・昭和六年(1931年)、33歳 四月、私立日本中学に勤務。 ・昭和七年(1932年)、34歳 三月二十一日、文部省在外研究員として、作曲法研究のためドイツに留学、ベルリンの国立ホッホシューレに入学。パウエル・ヒンデミット教授に師事する。 ・昭和九年(1934年)、36歳 九月三日、二年の留学生活を終えて帰国。母校東京音楽学校講師となる。十二月、助教授となる。 ・昭和十五年(1940年)、42歳 国民学校芸能科音楽教科書編纂委員となる。 ・昭和十七年(1942年)、44歳 東京音楽学校教授になる。 ・昭和二十年(1945年)、47歳 五月二十五日の東京大空襲で楽譜など一切を焼失する。 ・昭和三十一年(1956年)、58歳 十月、東京藝術大学音楽学部長となる。 ・昭和三十三年(1958年)、60歳 東京国立文化財研究所芸能部長となる。 ・昭和三十四年(1959年)、61歳 東京藝術大学音楽学部長を辞任。教授として逝去まで同大学に在籍。 ・昭和三十七年(1962年)七月八日、64歳 肝臓がんなどの病気で他界する。 『たなばたさま』の他、『野菊』『蛍』『電車ごっこ』などの作曲をしました。また、「作曲法」「作曲法入門」「楽典」「和声学」などの音楽理論の著書も多く、音楽理論家、教育家としても有名です。 【下總皖一の本の紹介】

【小松原優氏の意見】 大利根町教育委員会編集『利根のほとりに エピソード 下總皖一』(平成十二年三月一日 大利根町発行)執筆・中島睦雄の「たなばたさま」87ページには次のように書いてあります。 “この歌には、いくつかのエピソードが伝わっています。作詞者が二人いることです。権藤花代という人と、林柳波というお二人です。このような短い詞に、なぜ二人の人がかかわっているのでしょうか。 ある資料には「この二人が一節ずつ歌詞を作ったものと思われる。」と書かれています。しかし、本当はそうではない、という話を小松原優さんからお聞きしました。 それは、権藤花代という人が「きらきら お星さま」と作った詞を、林柳波という人が、「お星さま きらきら」とした方が良い、とおっしゃって、それが現在歌われているように固定したのだ、ということです。 歌詞の中のたった二つの言葉を入れ替えただけで、その人の名も長く記録され、人々の心の中に記録されるという、おもしろい事になったのです”。 ところが、小松原優著『童謡のふるさと』(関東図書)1999年11月20日発行の212ページには「たなばたさま」の解説がありますが、作曲者の下總皖一の事だけが書いてあり、作詞者には全く触れていません。なぜ書かなかったのか不思議です。 さらに、「かくれんぼ」222ページには、“作詞は林柳波、作曲は下總皖一です。林柳波は「たなばたさま」、「うみ」、「おうま」などの歌で有名な作詞家で群馬県沼田市生まれです”。と書いてあり、権藤花代の記述が全くありません。 【「たなばた」の読み方・織女と関係】 「七夕」は、本来「しちせき」と読みます。「たなばた」と読むのは、日本の「棚機(たなばた)つ女(め)」の言い伝えと関係があります。「棚機つ女」は、海岸に棚(たな)を作り、機(はた)を織りながら、遠くからやってくる神を迎える役目の女の人のこと。この「棚機つ女」と「織女(しょくじょ)」の言い伝えが重なり、「たなばた」と読むようになった。 【星の伝説・織女をめぐって】 「七夕」は、中国の星の伝説に由来します。機織りが得意な織女(織姫・おりひめ)と働き者の牛飼い・牽牛(彦星・ひこぼし)は恋におち、結婚します。結婚した二人は毎日が楽しくて、仕事をしなくなりました。織女の父である天帝は怒り、二人を天の川の両岸に引き離しました。でも、あまりに悲しむのを見かねて、七月七日だけ会う事を許したのです。 【星に願いを・織女にあやかる】 「七夕」は、竹の枝に願い事を書いた短冊や飾りをつけ、星をまつります。 中国では、手先の器用な織女にならって、裁縫が上手になるように祈る「乞巧奠・きこうでん」という行事があります。 日本では、平安時代の貴族は詩や音楽、江戸時代の寺子屋では習字や読み書きの上達を祈りました。

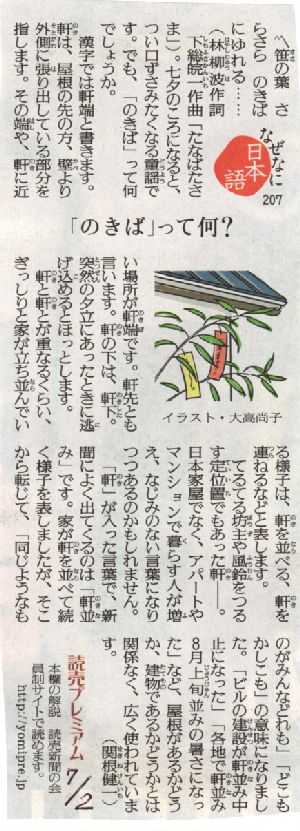

【雨や曇りで星が見えない理由】 七月七日、七夕の日には、毎年雨や曇りで星が見えません。それには理由があります。七夕やお盆など伝統的な行事は、もともと旧暦(太陰太陽暦)にもとづいて行われていました。しかし、今は新暦(太陽暦)のカレンダーで暮らしています。 新暦は旧暦に比べ、一ヶ月ぐらい早くなります。旧暦の日付をそのまま新暦に当てはめると、季節感が合わず、行事に必要な花や食べ物などが間に合わない事も起こります。 七夕は新暦の七月七日だと梅雨の最中です。しかし、七月七日という日付に意味があるので、新暦の同じ日付で行います。すると、雨が降ったり曇ったりで、星が見えない事が多いのです。 そこで、新暦の日付から一ヶ月遅らせて行事を行う「月遅れ」というやり方が考え出されました。旧暦に対応する新暦の日付は毎年変わり、一ヶ月遅らせても新暦と旧暦とは一致しませんが、季節感は近づきます。 七月のお盆を「月遅れ」の八月にやるようになったのは、七月では、まだ農作業に忙しかったからという理由もあったようです。 (参考文献) 関根健一著『ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室』(集英社) 【七夕まつり】 全国各地で開かれる七夕まつり。神奈川県平塚市、宮城県仙台市などは、みごとな七夕飾りで有名です。平塚市は七月に、仙台市は八月に行われる。  <湘南ひらつか七夕まつり> 平塚市は、昭和二十年の大空襲で全市が焼け野原となる壊滅的打撃を受けました。昭和二十六年に商業振興策として第一回の七夕祭りが七月に行われ、現在に至っています。竹飾りコンクール、音楽隊パレードなどの行事があり、期間中は三百五十万人を超す観光客でにぎわいます。 開催日程は年度により異なる。七月開催の由来は、当時は新暦による開催地がなく注目度が増加することや、飾り物が旧暦の開催地に対し譲渡できる利点がある事などを、平塚市第七・八代市長の戸川貞雄が自著で述べている。ただし、例年梅雨が明けきっていないため雨天になりがちで、観客動員上問題視する向きもある。 <仙台七夕まつり> 仙台市は、古く仙台藩祖伊達政宗公が、婦女子文化向上のため七夕行事を奨励したともいわれ、また、江戸時代天明三年(1783年)の大飢饉の際に、世直し策として盛大に行われたともいわれています。昭和三年に不景気を吹き飛ばそうと八月六日から三日二夜にわたる七夕が復活しました。しかし、戦況が激しくなり七夕飾りは姿をけしました。 戦後、昭和二十一年一番町通りの焼け跡に七夕飾りが復活しました。今では商店街振興から観光イベントへと変貌し、竹飾りだけでなくパレードも人気で、日本一のスケールを誇る七夕まつりとなりました。毎年全国から訪れる観光客を楽しませてくれています。 【「夏の大三角形」を見つけよう】 東の夜空。こと座のベガと、わし座のアルタイルが天の川を挟んで明るく光っている。ベガが織姫の織女星(しょくじょせい)。アルタイルが彦星の牽牛星(けんぎゅうせい)。ベガとアルタイル、それに、白鳥座のデネブの三つの星を結んだ三角形は、「夏の大三角形」と呼ばれる。 (参考文献) 関根健一著『ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室』(集英社) 夏の夜空を子供と見上げて、天の川や織姫・彦星を探す習慣を大切にしたいものです。みんなで「たなばたさま」の歌を歌いましょう。 文化庁が発表した、親から子 子から孫へ『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には、「たなばたさま」は選ばれていません。 【読売新聞の扱い】 左記の記事は、2014年7月2日(火曜日)の読売新聞 朝刊に掲載されたものです。 “林柳波作詞 下総皖一作曲「たなばたさま」”と書いてあります。 作詞をしたのは権藤花代ですが、権藤花代の事が書いてありません。 歌詞の「のきば」の説明は、大変わかりやすいものですが。 【由紀さおり・安田祥子の童謡唱歌CD】  季節の童謡シリーズ第2弾 童謡唱歌「夏のうた」2018年6月27日発売 CD付属の歌詞集には「たなばたさま」 作詞:林柳波 作曲:下総皖一と書いてあり、権藤花代の名前はない。 『由紀さおり・安田祥子 童謡を歌う あの時、この歌ソングアルバム1』(全音楽譜出版社、東芝レコード オリジナルスコア)76-77ページにも「たなばたさま」林柳波/作詩 下総皖一/作曲と書いてあり、権藤花代の名前はない。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

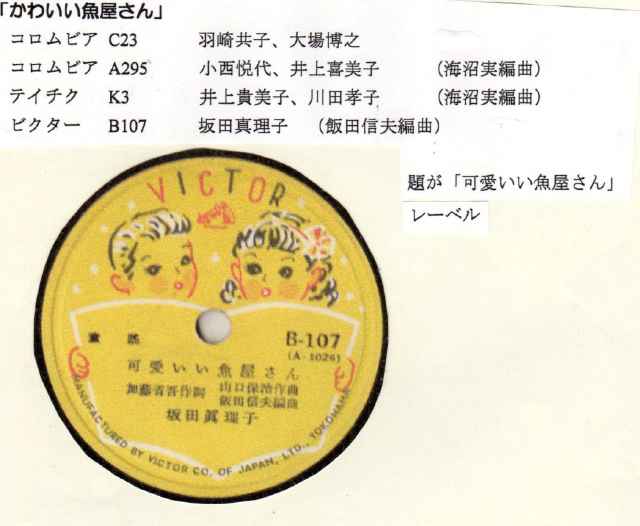

【詩ができるまで】 両親と再会した加藤省吾は、埼玉県深谷市で謄写版屋を開いていた両親の元で、謄写版の販売に従事していた。謄写版の営業で生計を立てながら、自作詞をレコード会社に売り込んでいた。しかし、当時のレコード会社には専属の作詞家がいて、フリーの加藤の作品はなかなか採用されませんでした。専属の作詞家が書かないような個性的な詞を書かなければと、毎日考えて暮らしていた。 (註) ぐんまの童謡編集委員会編『ぐんまの童謡』(財団法人群馬県教育文化事業団)平成四年発行に、“昭和十二年(1937年)二月から昭和十三年(1938年)四月まで山田郡大間々町に居住”と書いてある。群馬県山田郡大間々町は、合併により、現在はみどり市になっている。 昭和十二年(1937年)六月、当時二十三歳の加藤は、自転車の荷台に品物をしばりつけて学校や役場を回る謄写版の外交の生活をしていました。自転車で走っていた時、突然、故郷の静岡県富士郡大淵村穴ヶ原(現・静岡県富士市大淵)の家に来る魚売りを思い出しました。魚売りは、田子の浦海岸から魚を天秤棒で担いで売り歩いていました。 加藤によると次のようでした。 “大渕村は駿河湾から十二キロ位富士山麓に登ったところで、私が遊んでいると、ねじり鉢巻に法被を着た魚屋さんが、盤台に魚をいっぱい入れて、それを、てんびん棒でかついで、「こんちはァ、きょうはいかがで・・・。」と大声をあげて、元気よくやってくる。今の大渕と違って、その頃のこの地は全くの寒村で、田圃もないから米も獲れないし、貧乏村だったから魚もそれ程は売れなかったらしい。村から眺めると前方には駿河湾が開けていて、万葉集にも出てくる、田子の浦の浜辺である。現在は田子浦港が出来ていて、製紙のヘドロがたまっているということで、公害の本場のような感じだが、その当時の田子の浦は美しい浜辺であった。朝、漁師が地引網を曳くと、いろいろな魚が、たくさん獲れるのでその魚を私の村に売りに来るのである。魚屋の意気もいいが、魚もまた生がよかった。村に来るのはたいていお昼頃で、ぼつぼつお腹が空く頃やってくる。この情景は子供心に私の脳裏に強烈に焼きつけられていた。”(加藤省吾著『「みかんの花咲く丘」わが人生』(芸術現代社)による)。 “そうだ。この魚屋さんを、ままごとあそびにしたらと思いついた。”加藤は新田郡藪塚本町の路上に自転車を止め、その光景を持ち合わせの紙片に書き留めた。“出来上がったら、もううれしくてしょうがない。謄写版の外交の方は、もうどうでもよい。そこそこにして引き揚げると早速清書して、作曲家の山口先生のところにこの作品を郵送したのである”。 かわいい魚屋さんと、それを買うお客さんの問答がおもしろく描かれています。子どもの話し言葉を使った詩です。 (註) ぐんまの童謡編集委員会編『ぐんまの童謡』(財団法人群馬県教育文化事業団)平成四年発行に、“「かわいい魚屋さん」(山口保治作曲)は、藪塚本町の路上に自転車を止めて作詞したものである”と書いてある。群馬県新田郡藪塚本町は、合併により現在は太田市になった。 なお町名の塚の正式な表記はつくりの下部の3本のはらいのうち下2本をまたぐ点が入る旧字体である。 <詞を山口保治に送った理由> 昭和十二年(1936年)三月に童謡「びっくり音頭」(吹込み歌手/斉藤達雄、斉藤照和、草深清)、七月には童謡「お伽のマーチ」(吹込み歌手/斉藤達雄)がポリドールからレコードになっていました。作曲したのは山口保治でした。 加藤によると次のようです。 “昭和十一年に最初に作曲していただいた「びっくり音頭」を、ポリドールレコード(昭和十二年三月新譜)で吹込みしてから、私は作品を持っては度々山口先生のお宅をお訪ねした。駒込林町に住んでおられたが、先生は若僧で全くの無名の作詩家であった私をいつも快く笑顔で迎えて下さった”。 【作曲について】 昭和十二年六月十四日、山口保治によって曲がつけられました。 ・旋律は、ニ長調四分の二拍子。二十小節の二部形式で作られています。全体がタッカタッカのリズムで一貫していて、愉快な感じを持っています。 ・最後のフレーズ「きょうは・・・」の歌い出しが弱起になっています。これがこの曲の引き締め役をはたしています。 ・言葉の発音を正しく、はきはきと速めに歌った方が、生き生きしてきます。 ・伴奏によく合わせて歌う事が大切です。 <「三河万歳」「阿波踊り」がヒント> 長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)によると次のようです。 “山口保治は子どもの頃から三味線を愛し、郷里愛知県の「三河万歳」や徳島県の民謡「阿波踊り」の三味線の手から、基本になるリズムのヒントを得て、初めから踊りやすい曲にしようと意図して作曲しました。それに山口の義父が徳島県の出身で昼間からゲイシャハウスに大勢の芸者をあげては騒ぐことが好きだったのです。そして山口に「阿波踊り」をよく聴かせたというのですから、作曲家として音楽的にその影響を受けたであろうことは容易に想像できます”。 山口保治の長男・山口浩一(音楽家、元新日本フィルのティンパニー奏者)によると次のようです。 「後で聞いたところ、父の郷里、愛知・三河地方の郷土芸能、三河万歳と、母の実家がある徳島に伝わる阿波踊りの三味線の旋律をヒントにしたと言っていた。実際、この曲はピアノではなく、三味線を使って作曲したそうです」。 山口保治について、読売新聞文化部編『唱歌・童謡ものがたり』(岩波書店)には次のように書いてあります。 “実家が芸者置き屋や劇場などを手広く経営しており、保治は芸事に慣れ親しみながら育った。幼い頃に三味線を覚え、中学の時は、独学でバイオリンを習得した。劇場で公演する劇団の子役が足りないと、よく駆り出され、舞台に立ったともいう。その後、東京音楽学校でクラッシックの教育を受けた保治だが、出世作となった『かわいい魚屋さん』は、少年時代の環境が色濃くにじみ出た作品だったようだ”。 【『童謡と唱歌』に掲載】 加藤省吾が編集発行をしている童謡同人誌『童謡と唱歌』昭和十二年十月発行に山口保治の曲譜付きで掲載。 【レコードになる】 加藤省吾作詞の「かわいい魚屋さん」は、「びっくり音頭」「お伽のマーチ」に次ぐ三番目に山口保治が作曲した作品。 ・昭和十三年(1938年)、奈良原馥(ゆずる)のボーイソプラノの歌でビクターからレコード(三月新譜 山口保治作曲編曲)が発売されました。この時は収録時間の短い八吋盤二枚組の童謡レコードの中の一曲として発売された。歌詞は三番までで現在の四番はなかった。レコードには島田豊の振付が付いていた。曲のリズムの面白さと、この振付とが非常によくマッチしていて新鮮な感じを与えてヒットした。子どもの遊びに魚屋さんを登場させたこともヒットにつながった。 ・昭和十五年(1940年)四月、大内至子・小林茂子・山崎百代の歌でビクターからレコードが発売されました。再吹き込みされた時、レコードのサイズが大きく十吋盤になり、長くなった収録時間に合わせて四番の歌詞が付け加えられました。 加藤省吾によると次のようです。 “先の八吋二枚組の童謡レコードは間もなく廃盤となり、この中から売れた評判の良い曲が何曲か十吋盤に再吹込みされたが、「かわいい魚屋さん」もその中の一曲に選ばれて昭和十四年に再吹込みされた。 ●“昭和十四年に再吹込みされた”は加藤の記憶違い。この間違いは多くの出版物で使われています。加藤省吾著『「みかんの花咲く丘」わが人生』(芸術現代社)掲載の加藤省吾レコード吹込曲作品年表には“昭和十五年(1940年)四月”と書いてある。これが正しい。 この時困ったことが起きた。それはLP盤で現在のように片面に何曲でも入れれば問題はないのだが、七十八回転のSP盤十寸レコードでは、片面一曲が原則だから短い曲だと、レーベルが大きくなってこのレコードは高いからとお客様が買ってくれないというのである。それで何とかして時間を引き伸ばしてほしいということになった。「かわいい魚屋さん」は三番までだと二分そこそこで終わってしまう。だからどうしてもあと三十秒位は伸ばしてほしいというのである。それも伴奏などの音楽では伸ばせないから歌詩を一番追加して、四番にして吹込みしようということになった。今の私ならそんなことはなんのこともなく少しも苦労にはならないが、そのころはまだかけだしだからこれは大変な事であった。それでも当日片面の吹込みをしている一時間の間に考えてほしいというのだから・・・。あわてても始まらない。思案投首の末にまとめたのが現在歌われている四番の歌詩である”。 四番を入れた事で起承転結のまとまった歌詞になりました。最後は「・・・売り切れだ・・・またあした」うまくできています。 ・戦時中は、コンサートなどで歌われることはありませんでした。ままごと遊びを描いた、かわいらしく、ほのぼのとした歌は、戦時下にはふさわしくないという理由でした。  戦後、各レコード会社からさまざまな歌手によりレコード化されると、またヒットしました。踊りが付いていたので日舞の先生が、こぞってレコードを買った。ハチマキにハッピ姿の「かわいい魚屋さん」が全国に登場した。 ・昭和二十二年三月、ティチクから小西悦代、川田孝子の歌で吹込み。 ・昭和二十二年九月、コロムビアから小西悦代、松村喜美子の歌で吹込み。 ・昭和二十三年一月、ビクターから坂田真理子の歌で吹込み。 ・昭和二十三年二月、キングから佐藤恵子の歌で吹込み。 ・昭和三十七年六月十九日、キングからボニージャックスの歌で吹込み。 ・昭和三十九年七月一日、キングから中野慶子の歌で吹込み。 ・平成一年、キングからひばり児童合唱団の歌で吹込み。 (註)レコード情報は、加藤省吾著『「みかんの花咲く丘」わが人生』(芸術現代社)掲載の加藤省吾レコード吹込曲作品年表による。

【レコードの歌詞カード】 コロムビアレコードC23の歌詞カードを北海道在住の北島治夫さんから送っていただきました。

【加藤省吾の略歴】 ・大正三年(1914年)七月三十日、静岡県富士郡大淵村穴ヶ原(現・富士市大淵)に生まれた。四人兄弟の長兄。父は政美、母はくに。旧家で、幼い頃は恵まれた生活を送っていた。大淵尋常小学校まで四キロを歩いて通った。しかし尋常小学校五年の三月十日、父親が相場に手を出して失敗。一家は離散した。加藤は三島の菓子屋に子守奉公に出され、三島の小学校に転校した。一学期が終わった頃、富士郡大宮町(現・富士宮市)で県会議員をしている伯父に引き取られた。学校も貴船小学校に転校した。悪い事が重なり、最低の卒業となった。大宮尋常高等小学校の高等科へ入学した。沼津の祖父が病で倒れたため、末の妹と介護をしながら学校に通った。結局両親の所在が不明のまま、祖父は七年間病床にあり、妹と二人でみとった。・・・ 詩に興味を持ったのはこの頃で、学校で国語の時間に俳句の作り方を学んだのが始まりだった。俳句から短歌へそれが叙情詩へと発展して行った。 ・昭和四年、高等科二年を修了した。病気の祖父と幼い妹を抱えて生計を立てるため、進学をあきらめて叔父が取締役をしていた紡績会社に入社したがすぐにやめてしまった。このような中で詩に興味を持っていた同級生と詩誌『太陽に踊る』を作ったが、三号で廃刊になった。 ・昭和六年(1931年)六月発売の流行歌「丘を越えて」(島田芳文作詞、古賀政男作曲)に感動し、作詞家になろうと決心した。 ・昭和十年(1935年)、再び単身上京。戸越銀座に住んでいた叔母の元で居候をしていたが、両親が埼玉県深谷市で謄写版屋をやっていることがわかり、訪ねて行った。十年目の再会だった。謄写版屋の営業で生計を立てながら、自作詞をレコード会社に売り込んだ。 ・昭和十二年(1937年)二月から昭和十三年(1938年)四月まで山田郡大間々町に居住(ぐんまの童謡編集委員会編『ぐんまの童謡』(財団法人群馬県教育文化事業団)平成四年発行による)。 ・昭和十二年(1937年)六月に作詩した「かわいい魚屋さん」(山口保治作曲)がレコード(昭和十三年三月新譜/ビクター)になると大ヒットしました。 加藤によると次のようです。 “生前、山口先生は自己紹介をされる時にいつも「魚屋さんの山口です」と言われていたが、この後私達は「魚屋コンビ」と言われるようになり、「が鳥のおばさん」(昭和十四年七月発表/山口保治作曲/大塚百合子吹込み/キング)とか「絵日傘花傘」(昭和三十八年六月十七日吹込み年月日/山口保治作曲/高木淑子吹込み/キング)など、たくさんの童謡を創作してレコード吹込みをした”。 ・昭和十三年十二月、音楽新聞社に入社。記者をしながら作詞を続けた。 ・昭和十四年十二月二十日に夏子と結婚。夏子は日舞の「紫葉会」を主宰していた。 ・昭和十六年十月、株式会社音楽之友社創立発起人となり、社団法人日本音楽文化協会機関誌旬刊『音楽文化新聞』編集長。 ・昭和二十一年四月、新興音楽出版社より月刊『ミュージックライフ』を創刊。 ・昭和二十一年(1946年)八月二十四日に作詞した「みかんの花咲く丘」(海沼實作曲)が大ヒットした。 <「みかんの花咲く丘」レコード> 「みかん花咲く丘」昭和二十二年七月発表/井口小夜子の独唱/キング。 「みかんの花咲く丘」昭和二十三年一月発表/川田正子の独唱/コロムビア。 上記2点とも三番は「やさしい母さん 思われる」と歌っている。 ・コロムビアレコードと専属作詞家契約を結ぶ(昭和二十四年(1949年)十月より昭和三十二年十月まで)。 ・キングレコードに移籍し、専属作詞家契約を結ぶ(昭和三十二年(1957年)十月より昭和四十六年十月まで)。 加藤によると次のようです。 “山口先生がコロムビアレコードの専属作曲家として入社された後、私がコロムビアの専属作詞家となり、キングレコードの専属作曲家として、キングへ移られたあと、追いかけるようにまた私が、キングと専属契約を結んだ。そして春秋の専属作家クラブの親善旅行などにはいつも一緒だったので、あの時、この時、思い出の種はつきない”。 ・キングに移籍した後は、子ども向けのテレビ番組の主題歌を手掛けるようになり、「快傑ハリマオ」(昭和三十五年(1960年)三月二十二日レコード吹込み年月日/小川寛興作曲/三橋美智也吹込み)や、「隠密剣士の歌」(昭和三十七年九月二十六日レコード吹込み年月日/小川寛興作曲/ひばり児童合唱団吹込み)などが大ヒットした。 ・平成十二年五月一日に亡くなりました。東京都世田谷区等々力に住んでいた。 筆名 加藤省吾 初山光晴 滝口静夫 【山口保治の略歴】 「ナイショ話」参照 【歌碑】 ・加藤省吾の母校である富士市立大淵第一小学校に歌碑があります(昭和五十八年十一月六日除幕)。 ・山口保治の故郷 愛知県豊川市の赤塚山公園には「かわいい魚屋さん」の楽譜が刻まれた「山口保治生誕100周年記念碑」が建てられています(平成十三年十月建立)。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||

この歌は、「ナイショ」を三回くり返して歌い出します。このように同じ言葉を三回もくり返す童謡は他にはありません。そして、大切な「ナイショ話」の内容は書かれていません。書かれていないことによって、「ナイショ話」の内容は歌う人の想像の中にできあがります。 また、「ナイショ」は誰の言葉でしょうか。言葉は同じ音程とリズムでだんだん大きく歌っていくように作られています。最初は坊やが母ちゃんに呼びかけている言葉だとしても、二回目は母ちゃんの応答、三回目は作者の心の中にこだまとして響いた言葉と、とれるのではないでしょうか。はっきりと歌い分けると、かえって意味を限定して奇妙になりますから、これは登場人物三人の間で響いている大切な言葉だと考えられます。 続く「アノネノネ」は、あまえた、あどけない感じです。歌うとほっとして、涙さえこぼれます。 「ニコニコ ニッコリ」しているのも「母チャン」だけではありません。坊やも、作者も、歌うみんなもニッコリしています。 この歌は、単なる親子の「ナイショ話」の情景描写ではなく、幼い頃の思い出を呼び起こす歌なのです。そして「ネ、母チャン」と歌った時、すべてが一体となります。「ネ、母チャン」に作者の強い思いが込められています。作者の思いが伝わるので、私たちの心に響くのです。 近年は、母と子の絆を歌った歌はなかなか登場しません。「ネ、母チャン」という呼びかけが欠けているのです。そのことを歌が教えてくれています。 いったい「坊ヤノオネガイ」は、何だったのでしょうか。「アシタノ日曜」の事です。どこかに出かける約束をしているのでしょうか。「ホントニイイデショ」と言って甘えています。それを「知ッテイルノハ」、「坊ヤト母チャン」の「二人ダケ」です。 昭和十四年、「ナイショ話」は作詞者・結城よしを満十九歳の時の作品です。彼には五人の弟や妹がいたので、貧しくつらいことが多く、母親にあまえ、せがむことができなかったのでしょう。その気持ちを詩に書きとめました。大勢の兄弟の中で、この「ナイショ話」をしている時だけが、唯一母親に甘えて、母親を独占できる時だったのでしょうか。 <母えつの話> 母えつの話が残っています。よしをは幼い頃、近所の祭りに出掛け、露店に並ぶ風車や綿あめを指さしてはこうつぶやいた。「あれも、よっちゃんの。これも、よっちゃんの」と。 買わなくても全部ぼくのものだよ、という意味でしょうか、決して母にせがむことはなかった。貧しい時代でしたが、つらいことも楽しさに変えて、そんな思いが「ナイショ話」になったのでしょう(1999年12月26日 神奈川新聞メロディーとともに「ないしょ話」による)。 それでは、戦場でも童謡を書き続け、若くして亡くなった結城よしをと、その時代を追ってみましょう。 【結城よしをの略歴】 ・結城(ゆうき)よしをは、大正九年三月三十日、山形県東置賜郡宮内町(現・南陽市)で、父健三、母えつの長男として生まれました。本名は芳夫です。 ・小学校五、六年ごろのよしをは、漫画が好きで、いつも教科書やノートの余白に漫画ばかり描いていたといいます。将来は漫画家になるつもりだったようです。また、魚釣りを好んだそうです。時代は戦争に向かい、昭和六年には満州事変が始まりました。 ・昭和九年、高等小学校卒業後、すぐ山形市の目ぬき通りにある八文字屋書店の住み込み店員になりました。本屋に行けば本を読めるというのが目的だったようです。事実、店番や配達のひまをみては、手当たり次第に本に読みふけったようです。童謡を作りはじめたのは、この頃からのようです。地元の新聞に盛んに投稿し、掲載される数も目立ってきます。 ・日中戦争開始の昭和十二年になると、東京から発行の『詩と歌謡』『歌謡劇場』等に投稿がはじまり、毎号推薦欄に作品が掲載されるようになりました。 ・『山形新聞』『日刊山形』その他にも童謡・童話・随想・批評を書くようになります。当時のペンネームは「時雨夜詩夫(しぐれよしお)」を用いていました。 ・やがて、自分の雑誌を持ちたくなりました。住み込み奉公人には決まった給料はありません。そこで、正月や祭礼・盆・暮に出るなにがしかのこづかい、それを蓄えておいて、昭和十三年九月に童謡誌『おてだま』を創刊します。 <童謡誌『おてだま』について> 昭和十三年九月、童謡誌『おてだま』が創刊されました。主宰者の結城よしをは十七歳でした。同人は七人、たった四ページ、百五十部からのスタートでした。それでもりっぱな活版刷りでした。参加者は徐々に増えて童謡詩人たちの修練的道場でもありました。 しかし、二年八ヵ月後の昭和十五年五月一日号にて廃刊。よしをが命ともたのみ、唯一のよりどころとしている童謡誌『おてだま』が廃刊になったのです。理由は物資の欠乏でした。印刷所から月々十ページでも無理と断られました。ほうぼうの印刷所に交渉して、従来の印刷費より高く見積もらせてもだめでした。悔しさに泣かずにはおれませんでした。その後、第二次『おてだま』昭和十六年一月一日号を再刊をしたものの、長くは続きませんでした。 日中戦争は完全に泥沼にのめり込んで行きました。 戦後、弟の結城ふじをの編集により復刊され、昭和三十三年には100号記念号を出しました。発行所は山形県山形市錦町九の一二「おてだま詩謡社」発行。月刊、平成四年三月、現在、通巻五〇二号。五十嵐まさ路 小林一などが同人です。 ・昭和十四年、「ナイショ話」は結城よしを満十九歳の時の作品です。 ・昭和十六年七月、太平洋戦争の始まる五ヶ月前、教育召集で弘前北部第二〇部隊に野砲兵として入隊。そのまま十二月には秋田北部九五六五部隊高射砲隊に転属になります。 ・昭和十七年十月、輸送船団を護衛する暁二九五三部隊の船舶砲兵として小樽へ出動、以来一年間、千島・アッツ・キスカの守備隊へ糧抹や弾薬・医療具を輸送する船を護って、荒れすさぶアリューシャンを十二回にわたって往復しました。この間も寸暇を惜しんで手記を書き、童謡を創り続けました。 ・昭和十八年九月、部隊は小樽から広島へ移動。極寒の北の海から一転して、今度は南の島々への輸送任務でした。宇品を基地としてパラオ・シンガポール(昭南)への航海。敵潜水艦の跳梁は激しかった。 この頃、アリューシャン通いをしていた時の原稿をまとめ、童謡集『月と兵隊』と題して、鶴書房から出版される運びとなっていましたが、果たされませんでした。 ・昭和十九年七月二十五日、南方の任務を終えて門司に入港する。戦局の悪化で海上輸送が難しくなったからのようです。 ・以後、巌流島で防空の任にあたります。しかし、部隊にパラチフスが発生。よしをも罹患し、班長以下、急遽患者たちは小倉の陸軍病院に収容されました。 <最後に残した言葉> 軍からの電報で小倉へ急行した両親に看とられながら、昭和十九年九月十三日、午前七時二十五分亡くなりました。享年二十四歳の若さでした。 彼は一言も苦痛を吐きませんでした。最後に残したたった一つの遺言、それは、「ぼくの童謡を本にして下さい。」 好きな童謡が書ける平和な世の中が来る日を目前にした無念の死でした。 【本の出版】 「ぼくの童謡を本にして下さい」。この遺言により、三年後の昭和二十二年に童謡集『野風呂』が出版されました。 昭和四十三年一月二十日には、遺稿をまとめて、『月と兵隊と童謡 若き詩人の遺稿』(三省堂)が出版されました。童謡を作る理由を聞かれて、よしをは「楽しいから、うれしいから、思い出があるから、童謡を作るのだ」と答えています。

「神様が、わたしにいいことを教えてくれた。―それは童謡」。 (註) 『月と兵隊と童謡 若き詩人の遺稿』(三省堂新書)は、結城よしをを知るための重要な本で、研究者は必見です。 【両親が詠んだ歌】 父の健三は、歌誌『えにしだ』を主宰した歌人です。父健三と母えつが、よしをを詠んだ歌がたくさんあります。 これらは、「戦争を二度としてはいけない」と訴えています。「ナイショ話」が教えてくれるもう一つの事です。 以下、結城よしを著『月と兵隊と童謡 若き詩人の遺稿』(三省堂)より抜粋。 臨終の子に童謡を聞かせつつ頬つとふ涙妻は拭はず 父 健三 秋深し夕べ小草に置く露の消ぬがに死にぬ若きいのちは 父 健三 皇国(すめぐに)に子をし捧げて悔ひなしと言いにいひつつ下心(した)には泣きぬ 父 健三 部隊より届きし遺品は童謡と戦記にてありよくぞ書きける 父 健三 鉛筆に書きし字癖をかなしめば死にたるものの清しきかもよ 父 健三 二十五を一期に逝きし新霊の子を迎ふ火を妻と焚きつつ 父 健三 夾竹桃咲けるを見ずに逝きし子に夾竹桃咲けりと告げてゐる妻 父 健三 子の面影つめて思へば迎火の焔の中に顕ち見ゆるがに 父 健三 ひと目逢はむと山河幾百里かけ来たり子の病床に涙もいでず 母 悦子 乳首吸う力さへなし二十五の兵なる吾子よ死に近き子よ 母 悦子 外泊に来ればせっせと童謡を清書して帰りし子が今は亡き 母 悦子 教育召集のままに戦地へ行きし子よアリューシャン航路の手記を送り来し 母 悦子 出動の時遺書受けて別れしが思へば遠し子は帰り来ず 母 悦子 兵の子が弘前に摘みしとうやく草十年過ぎし今小箱より出づ 母 悦子 【音楽の勉強もしていた】 『おてだま』昭和15年1月1日に、よしをは、次のように書いています。 「童謡にはリズムがなければならない。童謡は音楽的でなければならない。したがって詩人は音楽家でなければならない―こんなわけでひととおり音楽書にも目を通した。 童謡と音楽とは、離すことのできないものだ、ということがわかった。 自分は子供のうたを作っているのだ―自分は子供と一緒に思い出を語っているのだ―また、童謡なくしてなんの望みもない自分だ―こんなことをいつも思いながら童謡を作っている。 この最大の喜びの中に私の生命は輝いているのだ。」 結城よしをは、童謡が大好きな勉強家でした。もっと上を目指して、音楽の勉強もしていました。今までの研究家は、このことに誰も注目していません。 【歌碑について】 歌碑は、よしをの故郷・山形市の霞城(かじょう)公園内(山形城址公園北門)児童文化センター前に第一節を刻んだ歌碑があります。

昭和五十三年(1978年)に蔵王上野北坂の茶房「とねりこ」前にも結城よしを文学碑「ないしょ話」があります。三節まで平仮名と片仮名と漢字で刻んであります。 【山口保治が作曲】 なぜ『ナイショ話』の詩に山口保治が曲を付ける事になったのでしょう。 当時、昭和十二年に作曲した『かわいい魚屋さん』(加藤省吾作詞)が大ヒットし、山口のもとには各地の作詞家から詩が送られて来ていました。 「結城よしを君との関係は昭和十年ごろからで、『おてだま』のほかに原稿を送ってくれて、毎月二、三曲作曲していたようだ。『ナイショ話』は「昭和十四年六月六日夕方、晴、電車」と原本に書いてあるから、当時の勤務先、京橋の京華小学校から小石川林町の自宅に帰る電車の中で作曲したものらしい」。 これは、戦後復刊された童謡誌「おてだま」(弟ふじを編集)一〇〇号記念号(昭和三三・三)掲載・山口保治の言葉です。 【レコード吹き込み】 山口保治がキングレコードの柳井尭夫ディレクターに売り込み、昭和十四年七月十七日に大塚百合子の歌唱で吹き込み、九月二十日にレコードが発売され広く全国的に歌い親しまれました。詞一字の修正もなく、曲一節の修正もなく、オリジナルをそのまま採用し吹き込んだようです(長田暁二著『母と子のうた100選』(時事通信社)による)。 結城よしをの遺稿の一冊に初稿の『ナイショ話』が書かれているが、そのすみに「稿料五円」と心覚えが書きつけてある。これはその時の作詞料と思われます。 【楽譜・歌い方について】 四分音符=88。旋律は、ホ短調 ヨナ抜き五音音階、四分の二拍子で作られていて、あどけない感じを持っています。 「急がないで(あどけなく)」歌いましょう。 坊やが母ちゃんにこっそり「ナイショ話」をしているようすを歌ったものなので、本当に「ナイショ話」をしているようなつもりで、気持ちを込めて歌うとよいでしょう。 三回出てくる大切な言葉である「ナイショ」は、口を良く開けてはきはき歌います。また、歌の中心である「ニコニコ ニッコリ ネ、母チャン」には、短く切って歌う音が三つあります。「ニッ」「ネ」「チャン」の部分にスタッカートが付いています。うまく歌うためには練習が必要です。いずれも急いで歌うと味わいがなくなってしまいます。 三番で、この「ナイショ話」を知っているのは、「坊ヤト母チヤン 二人だけ」と結んでいるのがおもしろいです。「しってーいるのは」と歌いましょう。

【山口保治の作曲理念】 東京市京華小学校訓導のかたわら向ヶ岡弥生町に住む弘田龍太郎や千駄木町に住む杉山長谷夫について作曲を学んでいる。 山口の作曲理念は、「幼児の歌は、子供たちのしゃべる言葉と、余り遠く離れないもの、言い換えると話しことばに、ほんのちょっぴり節らしいものを加えたもので、子供たちが遊びながら歌えるものでなければならない」というものでした。 時代は太平洋戦争に突入。小学校は国民学校と改称され、学徒出陣、学童疎開へと移って行きます。 妻の晴子さんによると、「作曲の一方で、かなりや音楽教室という子供の教室を開き、童謡運動を死ぬまで続けていました。『今に、子供たちの歌がなくなる時代が来るぞ。その日に備えて、いい童謡を残しておくのだ。』それが口癖でした」(毎日新聞学芸部『歌をたずねて 愛唱歌のふるさと』(音楽之友社)より抜粋)。 【山口保治の略歴】 ・山口保治(やすはる)は、明治三十四年(1901年)十月二十日、愛知県宝飯郡国府町(現・豊川市国府町)で生まれました。 ●明治四十三年生まれとなっている出版物は間違い。明治三十四年が正しい。 ・大正三年(1914年)国府尋常小学校(現・国府小学校)を卒業。生家は、劇場を経営していたので、子役で舞台に立ち人気でした。三味線が弾け、バイオリンも中学の頃、独習しました。愛知県立第四中学校(現・愛知県立時習館高等学校)卒業と同時に上京して、さまざまな職を転々としながら音楽を勉強、東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)へ進みバイオリンを専攻しました。 ・大正十五年(1926年)、福井師範學校教師になる。そのかたわら作曲活動をしました。 ・昭和四年(1929年)上京し東京市京華小学校訓導になる。昭和十年(1935年)、小石川区林町二四番地(千石一の一二辺)に居住していた記録がある。勤めのかたわら向ヶ岡弥生町に住む弘田龍太郎や、千駄木に住む杉山長谷夫について作曲を学んでいる。 ・昭和十一年(1936年)「ふたあつ」(まど・みちお作詞)を作曲。 ・昭和十二年(1937年)六月十四日作曲の「かわいい魚屋さん」(加藤省吾作詞)は出世作で、自己紹介の時、「『魚屋さん』の山口です」と挨拶していました。 ・昭和十四年(1939年)六月六日、「ナイショ話」(結城よしを作詞)を作曲。 ・昭和十六年(1941年)、「さよなら三丁目」(斎藤信夫作詞)作曲。十六年度童謡レコード部門で文部大臣賞を受賞(レコード化は昭和十六年十月。受賞は昭和十七年)。 ・昭和十九年(1944年)、家族とともに郷里の豊川市国府町に疎開。国府高等女学校(現・愛知県立国府高等学校))、愛知第二師範の講師を勤める。NHK名古屋(合唱団)で教える。 ・昭和二十四年(1949年)、家族と共に東京に移る。 ・昭和三十六年(1961年)、「かかしのねがいごと」(高田三九三作詞)で第三回日本レコード大賞童謡賞。 ・昭和四十三年(1968年)七月二十四日、六十六歳で亡くなりました。コロムビアレコードの専属作曲家として入社。次いでキングレコードへ移り、亡くなったときはキングの専属作曲家でした。また、自宅で「かなりや子供会」を主宰し、子供たちの童謡指導にも力を尽くした。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||

■国民学校芸能科音楽■ 『ウタノホン 上』昭16・2 国民学校初等科第一学年用(文部省) ・昭和十六年二月二十七日発行(昭和十六年三月一日交附の記録がある) ・昭和十六年三月三十一日 翻刻発行 調査した本は著作権者 文部省 (発行所 東京書籍) 大和淳二監修・解説「文部省唱歌集成/解説・写真集」(日本コロムビア)に収録された複製資料による 堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では、『ウタノホン(上)』(昭16・3・31刊)と書いてある。 掲載曲<全二十一曲目> キミガヨ。ガクカウ、ヒノマル、ユフヤケコヤケ、ヱンソク、カクレンボ、ホタルコイ、ウミ、オウマ、オ月サマ、 モモタラウ、タネマキ、ハトポッポ、コモリウタ、オ人ギャウ、オ正月、デンシャゴッコ、カラス、兵タイゴッコ、ヒカウキ、ウグヒス。 時勢を反映して児童に軍国教育を徹底させるため、尊王とか国家礼讃とかの歌詞が重きをなす巧みな編集だった。 『うたのほん 下』昭和16・3 国民学校初等科第二学年用(文部省) ・昭和十六年三月七日発行 ・昭和十六年三月三十一日 翻刻発行 調査した本は著作権者 文部省 (発行所 東京書籍) 「文部省唱歌集成/解説・写真集」(日本コロムビア)に収録された複製資料による 堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では、『うたの本(下)』(昭16・3・31刊)と書いてある。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)の『うたの本(下)』の「本」は間違い。ひらがなで『うたのほん 下』が正しい。 掲載曲<全二十二曲目> 君が代、きげん節。春が來た、さくらさくら、國引き、軍かん、雨ふり、花火、たなばたさま、うさぎ、長い道、 朝の歌、富士の山、菊の花、かけっこ、たきぎひろひ、おもちゃの戰車、羽根つき、兵たいさん、ひな祭、日本、羽衣。 時勢を反映して児童に軍国教育を徹底させるため、『ウタノホン上』同様、国威発揚、神国日本、美しき国土、床しき伝統という内容で、国家統制の国定教科書だった。 『初等科音樂 一』昭17・2 国民学校初等科第三学年用(文部省) ・昭和十七年二月二十四日発行(昭和十七年二月二十四日 翻刻印刷) ・昭和十七年三月三十一日 翻刻発行(昭和十七年三月二日文部省検査済) 調査した本は発行所 日本書籍株式会社 「文部省唱歌集成/解説・写真集」(日本コロムビア)に収録された複製資料による ★堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では、『初等科音楽 一』(昭17・3・30刊)と書いてある。 掲載曲<全二十六曲目> 君が代、勅語奉答、天長節、明治節、一月一日、紀元節。春の小川、鯉のぼり、天の岩屋、山の歌、田植、 なはとび、子ども八百屋、軍犬利根、秋、稻刈、村祭、 野菊、田道間守、潛水艦、餅つき、軍旗、手まり歌、雪合戰、梅の花、三勇士。 『初等科音樂 二』昭17・2 国民学校初等科第四学年用(文部省) ・昭和十七年二月二十四日発行(昭和十七年二月二十七日交附の記録がある) 昭和十七年二月二十四日 翻刻印刷 ・昭和十七年三月三十一日 翻刻発行(昭和十七年三月二日文部省検査済) 調査した本は発行所 東京書籍株式会社 「文部省唱歌集成/解説・写真集」(日本コロムビア)に収録された複製資料による 堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では、『初等科音楽(二)』(昭17・3・31刊)と書いてある。 掲載曲<全二十六曲目> 君が代、勅語奉答、天長節、明治節、一月一日、紀元節。春の海、作業の歌、若葉、機械、千早城、野口英世、 水泳の歌、山田長政、青い空、 船は帆船よ、靖國神社、村の鍛冶屋、ひよどり越、 入營、グライダー、きたへる足、 かぞへ歌、廣瀨中佐、少年戰車兵、無言のがいせん。 『初等科音樂 三』昭17・12 国民学校初等科第五学年用(文部省) ・昭和十七年十二月三十一日発行(昭和十八年一月四日 翻刻印刷) ・昭和十八年三月十二日 翻刻発行(昭和十八年一月六日文部省検査済) 調査した本は発行所 東京書籍株式会社 「文部省唱歌集成/解説・写真集」(日本コロムビア)に収録された複製資料による ★堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では、『初等科音楽(三)』(昭18・2・27刊)と書いてある。 掲載曲<全二十七曲目> 君が代、勅語奉答、天長節、明治節、一月一日、紀元節、金剛石・水は器。 朝禮の歌、大八洲、忠靈塔、赤道越えて、 麥刈、海、戰友、揚子江、大東亞、牧場の朝、聖德太子、橘中佐、秋の歌、捕鯨船、特別攻撃隊、 母の歌、冬景色、 小楠公、白衣の勤め、桃山。 『初等科音樂 四』昭17・12 国民学校初等科第六学年用(文部省) ・昭和十七年十二月三十一日発行(昭和十八年一月四日 翻刻印刷) ・昭和十八年一月三十一日 翻刻発行(昭和十八年一月六日文部省検査済) 調査した本は発行所 大日本図書株式会社 「文部省唱歌集成/解説・写真集」(日本コロムビア)に収録された複製資料による ★堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では、『初等科音楽(四)』(昭18・2・28刊)と書いてある。 掲載曲<全二十七曲目> 君が代、勅語奉答、天長節、明治節、一月一日、紀元節、明治天皇御製。敷島の、おぼろ月夜、姉、日本海海戰、 晴れ間、四季の雨、われは海の子、滿洲のひろ野、肇國の歌、體鍊の歌、落下傘部隊、御民われ、 渡り鳥、船出、 鎌倉、少年産業戰士、スキー、水師營の會見、早春、日本刀。 <調査結果> 文部省が発行した後、すぐに翻刻印刷され、翻刻発行されている。 文部省が著作発行したものを見本として、翻刻許可を得た者(翻刻発行者)が、翻刻印刷し、 文部省の検査を受け発行しているため、発行所は日本書籍株式会社、東京書籍株式会社、大日本図書株式会社といろいろある。 ・金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)では文部省発行日を刊行日としている。 ・堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では文部省検査済の翻刻発行日を刊行日としている。発行者・著作権者は文部省。 ★印は、間違いではなく、調査した本の発行所が違う可能性がある。 【『国民学校芸能科音楽教科書』について】 昭和十五年(一九四〇年)五月、国民学校芸能科音楽教科書編纂委員には、小松耕輔(こまつこうすけ)、松島彜(まつしまつね)、井上武士(いのうえたけし)、橋本国彦、下總皖一(しもおさかんいち)、林柳波(はやしりゅうは)、小林愛雄(こばやしあいゆう)が任命された。(翌十六年、橋本国彦は辞任し、城多又兵衛(きたまたべえ)が加わった)。 『国民学校音楽教科書』は、前に文部省が編纂した『新訂尋常小学唱歌』及び『新訂高等小学唱歌』とも多少の関連はあるが、大部分が新作。別に教師用書も作られた。それには教育方針、教材の指導についての注意、伴奏譜などを載せ、更に各学年の器楽指導や鑑賞指導についても、詳しい解説を載せている。ここに軍国教育に副った解説が巧みに盛り込まれた(堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)による)。 <まとめ> 『ウタノホン上』『うたのほん下』『初等科音楽一~四』の計六冊と、その教師用が国民学校の芸能科音楽を形成していた。 ・全面的な国定で、『新訂尋常小学唱歌』よりも国家のコントロールが強まっていた。 ・低学年用『ウタノホン上』『うたのほん下』の挿絵が色刷りになったが、戦争の激化にともない、一九四三年十月の版ではモノクロにもどった。 ・低学年ではト長調やヘ長調の曲は派生音の出ないものが選ばれている。楽譜は調子記号が省かれ、拍子記号も分母の数字が省かれている。四分の二拍子、四分の三拍子、四分の四拍子を学習する。八分の六拍子は出てこない。 ・高学年では調子記号が付き、ト長調、へ長調、イ短調、ニ長調、ロ短調、ホ短調、ニ短調、変ロ長調、ト短調を学習する。拍子記号は分母の数字が省かれている。四分の二拍子、四分の三拍子、四分の四拍子に加えて八分の六拍子の曲を学習する。 (例)『ウタノホン上』 ・「ウミ」ト長調だが調子記号(シャープ一つ)が省かれている。3は四分の三拍子の事です。 ・「ウグヒス」へ長調だが調子記号(フラット一つ)が省かれている。2は四分の二拍子の事。 『うたのほん下』 ・「たなばたさま」ト長調だが調子記号(シャープ一つ)が省かれている。2は四分の二拍子の事。 ・「ひな祭」へ長調だが調子記号(フラット一つ)が省かれている。2は四分の二拍子の事。 『初等科音楽一』 ・「山の歌」ハ長調。3は四分の三拍子の事。 ・「三勇士」ハ長調。4は四分の四拍子の事。 教科書の最後に「ハ長調終止形」の学習が掲載されている。 『初等科音楽二』 ・「若葉」へ長調の調子記号が書かれている。3は四分の三拍子の事。 ・「水泳の歌」ト長調の調子記号が書かれている。6は八分の六拍子の事。 ・「グライダー」ニ長調だが調子記号(シャープ二つ)が省かれている。 ・「作業の歌」イ短調。4は四分の四拍子の事。 教科書の最後に「ト長調終止形」「へ長調終止形」「イ短調終止形」の学習が掲載されている。 『初等科音楽三』 ・「牧場の朝」ニ長調の調子記号(シャープ二つ)が書かれている。4は四分の四拍子の事。 ・「母の歌」ロ短調の調子記号(シャープ二つ)が書かれている。3は四分の三拍子の事。 ・「忠靈塔」ホ短調の調子記号(シャープ一つ)が書かれている。4は四分の四拍子の事。 ・「戰友」ニ短調の調子記号(フラット一つ)が書かれている。2は四分の二拍子の事。 教科書の最後に「ニ長調終止形」「ロ短調終止形」「ホ短調終止形」「ニ短調終止形」の学習が掲載されている。 『初等科音楽四』 ・「スキー」変ロ長調(フラット二つ)が書かれている。4は四分の四拍子の事。 ・「水師營の會見」ト短調(ラット二つ)が書かれている。4は四分の四拍子の事。 教科書の最後に「変ロ長調終止形」「ト短調終止形」の学習が掲載されている。 【著作権についての発言】 時雨音羽は、その著『日本歌謡集』(社会思想社)で次のような重大な発言を残している。 「(「スキー」は)唱歌として文部省から頼まれたものだが、みんなに歌われるようになり、著作権を文部省で押えているのは気の毒だからと返してくれた。だから古い本には文部省唱歌となっている」と。 これは、いつの事か? そういえば堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)掲載曲の内、『国民学校芸能科音楽』の作者は全て判明している。 「ウミ」作詞/林柳波、作曲/井上武士。 「オウマ」作詞/林柳波、作曲/松島彜。 「ウグイス」作詞/林柳波、作曲/井上武士。 「花火」作詞/井上赳、作曲/下總皖一。 「菊の花」作詞/小林愛雄、作曲/井上武士。 「田植」作詞/井上赳、作曲/中山晋平。 「野菊」作詞/石森延男、作曲/下總皖一。 「きたへる足」作詞/片桐顕智、作曲/成田為三。 「麥刈」作詞/白鳥省吾、作曲/井上武士。 「母の歌」作詞/野上弥生子、作曲/下總皖一。 「スキー」作詞/時雨音羽、作曲/平井康三郎。 |

||||||||||

【初出】 『初等科音楽四』国民学校初等科第六学年用(文部省)昭和十七年十二月発行。 ※『国民学校芸能科音楽』参照 【スキーについて】 タイトルの「スキー」は、ノルウェー語で「薄板」の意味。明治四十四年(1911年)、新潟県高田(現・上越市高田)にある金谷山(かなやさん)で、オーストリア人のレルヒ少佐が日本陸軍に軍事訓練として本格的なスキーを教えたのが日本のスキーの始まりとされています。 大正十三年(1924年)フランスのシャモニーで第一回冬季オリンピックが開催された。この時、競技種目に加えられた。 昭和十五年(1940年)には、札幌で冬季オリンピックが開催される予定でしたが、第二次世界大戦のため中止になりました。 【曲について】 ・曲は変ロ長調、ヨナ抜き長音階でできている。 ・二部形式、四つの小楽節からできている。各小楽節の二小節目は♪♩♪というシンコペーションを持つ特徴のあるリズムです。 ・この曲の山は第四小楽節にある。全体をマルカートに、リズミカルに歌う。最初の二つの楽節はあまり強声でなく歌い、後半は山場に向けて次第に強く歌うようにする。 ・『初等科音楽四』の楽譜の「4」は四分の四拍子の事です。戦時中の暗い時代でも心が晴れる歌だった。 ・「♪♩♪ しろがね」のシンコペーションを含む旋律の流れは、歌い出すと一気に終わりまで運んでくれます。詞が一人称なのでスキーを楽しんでいる本人が歌い手になってしまう。 ・軽快で明るく、躍動感にあふれています。「さっと飛び越す」「ぐんとせまる」。歌うと、スキーを体験した事のない人でも、雪の上を滑っているような気持ちにさせられます。「左へ、右へ、」「飛べば、おどれば、」。そして、「お お お この身もかけるよ かける」。 【歌詞について】 「眞一文字」=まっすぐ。 「飛鳥」=空を飛ぶ鳥。 「手練の飛躍」=よくなれて上手なジャンプ。 「つんざき」=(耳に)強く突きとおるように響く。 【時雨音羽(しぐれおとは 1898年~1980年)の略歴】 ・明治三十一年三月十九日、北海道・稚内(わっかない)市の南西約四十キロの海上に浮かぶ利尻島の港町・沓形(くつがた)村の網元の家に生まれました。本名は池野音吉(おときち)。五人兄弟の末っ子。両親は新潟・佐渡の出身。利尻島は、一月から三月にかけて、島全体が雪に覆われてしまいます。音羽は誕生から青年期までを利尻島で過ごしました。 ・美也古呂(みやころ)尋常小学校(後・利尻町立新湊(しんみなと)小学校は2009年廃校)、沓形(くつがた)小学校高等科(現・沓形小学校)を卒業。   ▼母校 利尻町立新湊小学校と歌碑 ▼母校 利尻町立新湊小学校と歌碑 校庭には「強く静かな海に学べ 青く気高い山に学べ 広く涯(はて)ない大空(そら)に学べ」と音羽が作詞した校歌が刻まれた歌碑がある。 ・大正五年、地元の沓形村役場に奉職。 ・大正七年、十九歳で上京し、税務署臨時雇いを経て大蔵省主税局国税課勤務。あわせて専門学校入学者検定を取得し、日本大学大学部法律学科に入学。 ・大正十二年、日本大学法文学部法律学科を卒業。大蔵省に勤めながら、詩や戯曲を発表。筆名を「時雨音羽」とし、後に改名して本名とした。 <「時雨音羽」筆名の由来> 上野の不忍池近くを歩いていて「時雨」が降り、水鳥が飛び立ったので、その羽音から「音羽」とした。本名は池野音吉。 ・大正十三年秋、二十六歳の時、大衆娯楽雑誌『キング』大日本雄辯會講談社(現・講談社)の正月・創刊号の巻頭を飾る詩を頼まれ、大正十四年一月号に「朝日を浴びて」と題する詩を発表(定価五十銭)。この詩に中山晋平が曲をつけ、「出船の港」(♪ドンと ドンと ドンと 波のり越して)と改題され、大正十四年の『キング』九月号に掲載されました。

・民謡詩「金扇(きんせん)」も『キング』からの依頼で作った。中山晋平が曲をつけ、「鉾ををさめて」(♪鉾ををさめて 日の丸あげて 胸をドンと打ちゃ 夜明けの風が そよろ そよろと 身にしみわたる)と改題された。大正十五年三月号に掲載された。 これらを当時売れっ子のテノール歌手、藤原義江がニューヨークでレコードに吹き込む事によって、世界各国に紹介された。「出船の港」昭和三年二月発売(日本ビクター創立第一回流行歌新譜)。「鉾ををさめて」昭和三年七月発売。 ・昭和三年、日本ビクター創設当時、文芸顧問として入社。その第一作、佐々紅華作曲の「君恋し」(♪宵闇せまれば 悩みは涯なし)が十二月に二村定一(ふたむらていいち)の歌で発売され、これもヒットしました。

・昭和十四年、日本文化協会派遣の一員として南支(海南島、広東、厦門)視察。  ・東京を空襲で焼け出され、終戦直後の一時期、利尻島を望む稚内市内で暮らしました。そこで『島物がたり』をまとめた。地図に「利尻や礼文のぬけているものがあった」ことに発奮し、存在を全国に知らしめ、最北の国立公園として指定されるのに貢献した。

その時以外は、東京に居を構えていた音羽ですが、北海道利尻郡利尻町沓形岬公園に「出船の港」の歌碑が建立された昭和三十五年(六十二歳)、利尻島に帰郷しています。 ・東京を空襲で焼け出され、終戦直後の一時期、利尻島を望む稚内市内で暮らしました。そこで『島物がたり』をまとめた。地図に「利尻や礼文のぬけているものがあった」ことに発奮し、存在を全国に知らしめ、最北の国立公園として指定されるのに貢献した。

その時以外は、東京に居を構えていた音羽ですが、北海道利尻郡利尻町沓形岬公園に「出船の港」の歌碑が建立された昭和三十五年(六十二歳)、利尻島に帰郷しています。沓形岬を地元では「どんと岬」と呼ぶ。原詩は(波のり越して)だったが、藤原義江がレコーディングの際、(波のり越えて)と間違えて歌い、そのまま流行した。歌碑は音羽自筆で(波のり越えて)と書かれている。昭和三十五年建立。 ⇐ 「出船の港」の歌碑 <「スキー」の歌を語る> 音羽は、歌碑が建立された時、利尻島に帰郷した際に次のような話をしていたそうです。 「家のある新湊から沓形まで、雪の道を母親とソリに乗って、よく買い物に出かけた。その道すがら、雪の上を滑ったり、転んだりする元気な子どもたちを、いつも見ていたのです。そうした故郷の情景が脳裏に焼き付いていて、それをもとに「スキー」を作った」。 この歌詞の最もすぐれている所は、特定のスキー場をモデルにしないで、観念的にスキーを描いている所です。教科書に掲載され、全国で歌われました。

「美しい風土から、美しい作品が生まれる」時雨音羽の言葉 ・昭和二十五年、ビクターへ復帰。専属作詞家となる。 ・昭和三十六年、二村定一のヒット曲「君恋し」をジャズ風に編曲した物をフランク永井が歌い大ヒット。第三回日本レコード大賞を受賞した。 ・昭和四十七年、日本ビクターを退社。以後フリー。 ・昭和五十五年七月二十五日、東京都武蔵野市の自宅で腎不全のため死去した。生涯の作品は約千五百篇。映画の主題歌、歌謡曲、校歌の作詞も多数。 ※以下は『童謡・唱歌・流行歌全集』婦人倶楽部新年號附録 昭和十一年一月号掲載による。 「別れの花束」(♪右にサーベル 左に手綱 馬はいななく あの娘は笑う) 映画『偽國旗の下に』主題歌 昭和七年流行 「夜霧の港」(♪おもふこころも浮寝のかもめ 波のまにまに泣き暮れて) 映画『上海』主題歌 昭和七年流行 「さらば上海」(♪胡弓ならせばランタンゆれる ゆれるランタン小さく赤く) 映画『上海』中の歌 昭和七年流行 「家なき兒」(♪流浪の旅の幾千里 瞼に母の面影を 描きて鳴らす竪琴も) 映画『家なき兒』主題歌 昭和十年夏流行 「神田小唄」(♪肩で風切る学生さんに ジャズが音頭とる)昭和三年流行 「浪花小唄」(♪いとし糸ひく 雨よけ日よけ かけた情けを)昭和四年流行 「黒ゆりの花」(♪散り残る 花にも似て 我が心ぞ 淋しけれ)昭和四年流行 「花の東京」(♪夜の銀座は螢駕籠 恋の心をちらちらと)昭和八年流行 【著作権についての発言】 音羽は、その著『日本歌謡集』(社会思想社刊)で次のような重大な発言を残している。 「(「スキー」は)唱歌として文部省から頼まれたものだが、みんなに歌われるようになり、著作権を文部省で押えているのは気の毒だからと、返してくれた。だから古い本には文部省唱歌となっている」。 これは、いつの事か? そういえば堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)掲載曲の内、『国民学校芸能科音楽』の作者は全て判明している。 ※『国民学校芸能科音楽』参照 【平井康三郎の略歴】 【「スキー」その後の教科書の扱い】 ・昭和二十二年、最後の文部省編纂の教科書には掲載されていない。 『五年生の音楽』(文部省)には、別の、岩佐東一郎作詞 イギリス民謡「スキー」(♪すべるよ、すべる、雪の山を)が掲載されている。

・文部省の小学校音楽共通教材に選ばれていないが、昭和三十年代から四十年代の教科書に掲載され歌われ続けた。 昭和三十年発行の『五年生の音楽』(教育芸術社)には、子どもでも簡単に弾ける簡易伴奏譜付き(変ロ長調)で掲載されています。「スキー」作詞 時雨音羽、作曲 平井保喜と書いてある。平井保喜は、平井康三郎の本名。スキーをしている挿絵があるのは、スキーを知らない生徒のためでしょう。 私・著者池田小百合の住む町(神奈川県足柄上郡大井町)では、雪が降らないため、娘が中学校一年生の時、スキーの体験学習がありましたが、スキーの経験者は校長先生と、父親が山形出身で、正月に帰郷の度に、小さい頃から蔵王スキー場で滑っていた娘の二人だけでした。スキーの体験学習は、この回一回だけで中止となりました。以後、行われていません。私も、一度もスキーをした事がありません。雪の降らない町の人々にとって、スキーは縁遠い。 ちなみに、一月末から桜が咲き始め、二月には「松田さくら祭り」が盛大に開催される。首都圏のテレビニュースで話題になるため、東京方面から町の人口の何倍もの観光客が訪れる。雪国の人が知ったら驚くだろう。 ・昭和三十五年十二月二十五日発行『総合 小学生の音楽5』(音楽之友社)には「スキー」の合奏用のスコア―(ハ長調)が掲載されている。ふえ、ハーモニカ、木きん、鉄きん、アコーディオン、オルガン、タンブリン、トライアングル、小だいこ、大だいこ、シンバル、ピアノで合奏するように書かれている。スキーの挿絵付き。定価40円。 生徒用教科書は「文部省唱歌」となっているが、教師用指導書は「時雨音羽 作詞、平井康三郎 作・編曲」となっている。 ・平成二十一年発行の五年生の音楽(教育出版)(教育芸術社)(東京書籍)には「スキー」は掲載されていません。文部省唱歌「スキーの歌」作詞・林柳波 作曲・橋本国彦が掲載されています。 【歌詞を変えて歌っても】 2012年10月25日、次のような質問が来ました。 「先日テレビでフォレスタという歌のグループが、『スキー』の三番の最後の歌詞を「招くよ招く」と歌っていました。私たちのサークルでは「我らを招く」と歌っているのですが、これは間違いなのでしょうか」というものです。「われらを招く。」が正しい歌詞です。 「村のかじや」「村まつり」「春の小川」は時代により文部省が意図的に歌詞を変えました。変える必要があったからです。北原白秋の「すかんぽの咲く頃」も「僕ら小学尋常科」では時代に合わないので、ボニージャックスは「僕ら元気な小学生」に変えて歌っています。最近では、「僕ら小学六年生」と歌われることが多い。 しかし、歌詞を変えてしまうと元の歌詞がわからなくなってしまいます。歌詞を変えても、この歌は、しだいに歌われなくなりました。リクエストもありません。野山に沢山生えていた「すかんぽ」=「酸葉(スイバ)」も見かけなくなりました。 『スキー』の歌詞にある「我ら」という言葉は、戦中・戦後は、よく使われましたが、しだいに使われなくなりました。それで、「招くよ招く」に変えて歌われているのでしょう。今でも「我らを招く」と歌っても通用し、問題はないのですから、ここは変えないで歌ってほしいものです。 変えて歌うと、この場合のように戸惑い、正しい方を間違いと思う人も出てしまいます。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 |

秋、野菊が咲きトンボの舞う季節、童謡の会で「野菊」を歌いながら毎回三番の「しもがおりてもまけないで」が気になります。この表現が不自然な気がするのは、何故でしょうか。 たとえば、「荒城の月」の<第二章>は、戦闘の拠点としての城が描かれている。戦の厳しさを「秋陣営の霜の色」と表現している。四字熟語の一つ「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)」をふまえたもので、緊張感がみなぎる城の状態を描いています。「野菊」の「しもがおりてもまけないで」は「秋陣営の霜の色」と類似するのではないでしょうか。それで調べてみる事にしました。 【初出】 昭和十七年(1942年)に発行された国民学校芸能科音楽『初等科音楽(一)』(文部省)国民学校初等科第三学年用に掲載されました。 <全二十六曲目> 君が代、勅語奉答、天長節、明治節、一月一日、紀元節。 春の小川、鯉のぼり、天の岩屋、山の歌、田植、なはとび、子ども八百屋、軍犬利根、秋、稻刈、 村祭、野菊、田道間守、潛水艦、餅つき、軍旗、手まり歌、雪合戰、梅の花、三勇士。 この教科書は、時勢を反映して軍国主義を徹底させるための内容で、「一月一日」「天の岩屋」「軍旗」などと同時に、「春の小川」「村祭」も歌詞を変えて載せた巧みな編集でした。 ▼昭和十七年『初等科音楽(一)』掲載の「野菊」 楽譜と歌詞

【歌詞について】 秋に咲く野菊の花の清らかさ、やさしさ、明るい感じを歌ったものです。 一番は、少し寒い秋の風に揺れながら清らかに咲いているようす。 二番は、秋の日ざしの中で、とんぼをとまらせて咲いている、やさしいようす。 三番は、霜がおりるような秋の終わりになっても、明るく咲いている野菊のようすを歌っている。 この歌では「野菊」としてありますが、「菊」は天皇家の紋章です。敬意を表した表現を「うすむらさき」でまとめています。「こ寒い風」「けだかく、きよく」「野べの花」「しもがおりてもまけないで」「むれて(ひとかたまりになって)咲き」「なごりををしむ」とあり、裏に教訓が込められています。 【作詞は石森延男】 作詞は、児童文学の傑作、小説『コタンの口笛』昭和三十二年(1957年)刊で知られる石森延男。 なぜ、石森延男が「野菊」を作詞したのでしょう。石森延男について調べてみる事にしました。 【石森延男の略歴】 国語教育家・児童文学者 ・明治三十年(1897年)六月十六日、北海道札幌区南六条西九丁目(現・札幌市中央区)に出生。 ・明治三十七年(1904年7歳)北海道師範学校附属小学校(現・北海道教育大学附属札幌小学校)に入学。高等科まで在学。この年、日露戦争始まる。 ・明治四十四年(1911年14歳)、母病没。 ・大正二年(1913年16歳)、高等科を終了し、北海道師範学校(大正三年北海道札幌師範学校と改称、現・北海道教育大学札幌校)に進む。 ・大正五年(1916年19歳)二月、姉安代急死。秋、父死去(56歳)。 ・大正六年(1917年20歳)札幌師範学校卒業後、北九条小学校に二年間奉職。 ・大正八年(1919年22歳)上京、東京高等師範学校(のちの東京教育大学、現・筑波大学)文科第二部(国語、漢文、教育)に入学。兄弟三人の学費のため父の残した家屋敷五反歩を売る。 ・大正十年(1921年24歳)、末弟友男(15歳)二月に病没、十一月には児島商船学校に在学中の弟邦男(21歳)が練習航海を目前にして病没。度重なる肉親の他界に退学したいと考えたが、教官の慰留で学業を続ける。 ・大正十一年(1922年25歳)、札幌の人、岡藤緑と結婚。緑は延男の父に短歌朗詠を習った人だった。 ・大正十二年(1923年26歳)、東京高等師範学校卒業後、愛知県成章中学校に赴任。四月、長女、のみち誕生。 ・大正十三年(1924年27歳)、長男、曙峰(あけお)誕生。香川県師範学校に赴任。 ・大正十五年・昭和元年(1926年29歳)四月、国語教科書編纂官として満洲(現・中国東北部)へ渡った。恩師の国語学者、諸橋轍次の勧めによる。内地の教科書を使っていては満州への愛郷心が育たないと独自の教科書をつくる事になったため。 ・昭和二年(1927年30歳)から大連の南満洲教育会教科書編輯部で在満日本児童用の国語副読本『満洲補充読本』や『高等日本語読本』を編集。教科書編集のかたわら自費で小・中学生向けの読物雑誌『帆』(全六巻)を自費で刊行したが、資金不足のため二年で廃刊。教員仲間と童話雑誌を出した。童話や小説を書きたくて仕方がなかった事がうかがえます。この年から昭和十四年まで大陸生活十四年に及ぶ。 ・昭和六年(1931年34歳)九月、満州事変起きる。 ・昭和七年(1932年35歳)、関東庁大連民政署地方課に転任、視学として勤務のかたわら児童向けの『満洲文庫』の編集を始める。 『満洲文庫』(東洋児童協会)は、風俗・歴史・地理・写真・理科・文学・修身の七篇、それぞれ尋常小学生低学年用と高学年用の全十四冊。発行は昭和九年七月から十年七月まで、二箇月毎に一篇二冊発行。昭和十年五月発行の文学篇高学年用『満洲新童話集』に、のちに反軍思想であると憲兵隊の忌むところとなり問題視される読み物「軍人の子」が含まれている。 ●『日本児童文学大系』(ほるぷ出版)の石森延男年譜には「昭和七年、『満洲文庫』十二冊を編集したが、関東軍の検閲により発禁となり、本は憲兵によって破棄された。」とある。 この記述は誤りである。平方久直の記述などから、満洲では発禁処分を受けていないと解釈すべきである(後述する)。 なお同主旨を河野孝之が『発禁処分の行方〜石森延男編「満洲文庫」と東亜「新満洲文庫」』(2002年、『児童文学研究』35号)で論じている。 <『満洲文庫』文学篇高学年用 満洲新童話集「軍人の子」> 夫の同僚の戦死電報を受け取っての場面(息子は最初、父の戦死と誤解)に次の記述がある。 “なあーんだ。父さんと一緒に行つてらつしやる佐合をぢさんが戦死したと云ふ父さんからのしらせなのだ。・・・「三ちやんは軍人なんかにはしません。軍人なんか母さんは大嫌ひです。」” ・昭和十一年(1936年39歳)、大連弥生高等女学校で教鞭をとる。 ・昭和十四年(1939年42歳)二月二十日、『東亜「新満洲文庫」』十二冊(修文館)が東京、大阪で発行。『満洲文庫』と『東亜「新満洲文庫」』の本文は同じ。 大連から帰国、転勤命令は三月二十九日。文部省図書局に図書監修官として勤務。満洲の生活(豊かな新天地)を内地の教科書に盛り込むため井上赳(当時・文部省図書局図書監修官・編集課長代理)が招いた人材だった。 六月、『続東亜「新満洲文庫」』二冊発行。 <『東亜「新満洲文庫」』出版> 『東亜「新満洲文庫」』十二冊は昭和十四年四月二十日、文部省から図書認定規程第一条(社会教育に裨益ありと認むる書は本規程により認定す)により認定。 昭和十四年四月二十七日、東京朝日新聞に『東亜「新満洲文庫」』全十二冊の広告あり、「文部省認定、国策児童読物、増刷又増刷の大盛況」とある。また『東亜「新満洲文庫」』(続を含め十四冊)は、昭和十四年七月十五日、「官報」3757号での広告がある(当時、官報に広告欄があった)。広告の内容を抜粋転記しておく(原文は右書き)。なお、満洲で発行された「満洲文庫」では『満洲新童話集』は『童話と童詩』と一緒に第六回目の配本であった(奥付の調査、河野論文による)が、『東亜「新満洲文庫」』では十二冊一挙に発刊されている。

<「石森先生の思い出」によると> 「軍人の子」の著者、平方久直は、「石森先生の思い出」(石森延男先生教育文学碑建設賛助会、昭和四十二年)のなかで、以下のように書いている。 (石森は)“「こんどのきみ、『愛児と家庭』にのった『軍人の子』はいいね。かきかたがきがきいている。」といわれた。ぼくはすごくうれしかった。 この作の内容は、満州にいる軍人の家庭をとりあつかったもので、子ども心にもさびしい、といったようなものでした。これは「満州文庫」の童話篇におさめられました。 それからしばらくして、ぼくは内地へかえり、市川の私立小学校につとめました。一年おくれて、石森先生も文部省へこられました。” この平方の記述からは「軍人の子」が収録された「満洲文庫」は満洲では発禁になってはいないと思われること、平方が内地へ帰ったのは昭和十三年、石森が十四年に帰ってきたことが判る。 その後、時期ははっきりしないが(平方の記述では「ある時」)、文部省で平方が石森に会ったとき、“「きみ、そのうちに憲兵隊から呼びだしがくるかもしれんが、びっくりするなよ。」といわれた。・・・「きみの『軍人の子』が新潟の憲兵に問題にされたのだよ。そいつが本部へまわってきたんだ。」 「へーえ、『軍人の子』のどこがひっかかったんでしょうねえ。」 「まあ、きみ、どこって、今は常識では考えられんよ。軍人と出ているので目をつけたんじゃないかな。無茶だからねえ。ともかく、びっくりするな。」 先生も「満州文庫」の編集者として責任上よばれたそうで、出版屋の倉庫にあった本は全て切断のうきめにあった、と話されました。 それからぼくは、まい日、びくびくしていました。” その後、平方も憲兵隊に呼び出され、軍人の子がさびしがるなんてけしからんと怒鳴りつけられた。すっかり参った平方は石森に憲兵隊のいうように反軍思想で書いたことを認めようと思うと相談する。 (石森は)“「きみ、それはいかん。どんなことがあっても、肯定してはいかん。じっさい、そうではないのだから。それを肯定したら、きみはめちゃくちゃにされてしまうぞ」といわれた。ぼくはこの先生のことばで、目がさめたようになって、さいごまでがんばりつづけました。 今はもう、二十数年も、むかしのことであります。” 昭和四十二年を考慮すると、「二十数年」前はいつごろだろうか。読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』(岩波書店)には、昭和十四年、“文部省教科書監修官の辞令を受けた。・・・直後、東京・九段の憲兵隊本部へ呼び出された。・・・憲兵隊は「満州文庫」全巻を発禁処分にし、文部省へは「石森を教科書監修官から外すべし」と申し入れた。文部省は憲兵隊を相手にしなかった。”とある。読売新聞記者は「直後」と書いているが、官報(昭和十四年七月十五日発行)に『東亜「新満洲文庫」』の広告が出ているのだから、それより後のはずである。記者の記述は「満州文庫」全二十四巻、夫の戦死など間違いがあり、「直後」も疑問である。 平方のこの文章の後に石森がコメントを付けている。その記述は以下のようなものだ。 “あの「満州文庫」十二冊は、ことごとく裁断するように官報で布告された。在庫品はもちろん、図書館、書店にあるものすべてだ。ぼくがとり調べを受けている憲兵隊の一室から中庭が見えた。サクラが白っぽく咲いていて、その下を乗馬憲兵が悠々遊んでいた。あの事件では、きみにすっかり迷惑をかけたな。でもお互いよく忍耐したもんだ。”。 ここで、石森自身が「サクラが白っぽく咲いていて」と書いているから、憲兵隊の取り調べの時期は早くても昭和十五年の春となる。さらに「石森先生の思い出」の年譜では“情報局を通じ、官報にて発行停止を公布される”とあることから、情報局発足(昭和十五年十二月)後、すなわち昭和十六年の春以降と推測できる。なお新村徹は『「満洲児童文学』について』(「近代文学における中国と日本」汲古書院)で発禁処分は少国民文化施策が強化された昭和十七年としている。 石森は発禁になったのを“「満州文庫」十二冊”と言っているが、正しくは内地で出版された『東亜「新満洲文庫」』であろう。石森の記憶のなかでは両シリーズは同じものと認識されていたのだろう。 当時発禁本は官報で告示されておらず、「官報」や「昭和書籍雑誌新聞発禁年表」では、『満洲文庫』『東亜「新満洲文庫」』の発禁は確認されていない。“官報で布告”という石森の証言は思い違いの可能性がある。 八月、小説「もんくーふぉん」(初出は昭和十四年三月から五月『満洲日日新聞』連載)を『咲きだす少年群』と改題、新潮社から出版。全集では『咲き出す少年群』。新文学誕生と尾崎士郎に激賞される。第三回新潮社文芸賞(第二部大衆文芸賞)と第五回産経児童出版文化賞を受賞。この作品は延男の文学的出発点となった。 ●『日本児童文学大系』(ほるぷ出版)の石森延男年譜には、“昭和十三年(1938年)、小説「もんくうふおん」(蒙古風)を『満洲日日新聞』に連載”。“昭和十四年、「もんくうふおん」を『咲き出す少年群』と改題、新潮社から出版”と記述。連載時期とタイトルが違っている。 ・昭和十五年(1940年43歳)、次女、七重誕生。 ・昭和十七年(1942年45歳)、「野菊」を収録した国民学校初等科第三学年用『初等科音楽 一』刊行。 ・昭和十八年(1943年46歳)八月六日、長女、のみち(二十歳)を失う。キリスト教徒となる。作風の基調としての友愛の精神の拠り所を強固にした。 ・昭和二十二年(1947年50歳)四月から、小中学校六・三制が発足した。 終戦後は、最初の『学習指導要領国語科編』(昭和二十二年十二月文部省)を編集し、小・中学校用の最後の国定国語教科書の完成に尽力した。 ※<国定国語教科書区分>参照。 ・昭和二十四年(1949年52歳)、退官。著作生活に入った。 ・昭和二十六年(1951年54歳)、四月より昭和女子大に教授として迎えられ、国語教育法、表現法、児童文学を講義する。そのかたわら、光村図書出版の検定国語教科書の編集をした。この教科書は高く評価された。 ・昭和三十二年(1957年60歳)十二月、コタン(アイヌ部落)育ちの中学生の姉弟と和人の姉弟との対立から和解への経過を描いた長編少年少女小説『コタンの口笛』第一部「あらしの歌」・第二部「光の歌」(全二巻。東都書房)を書き下す。第一回未明文学賞受賞。昭和三十年代の長編児童文学隆盛のきっかけをつくった。 姉春野、広島で死去。これで、両親、姉弟全て失う。半年にわたってヨーロッパ旅行に出る。 ・昭和三十五年(1960年63歳)、紀行随筆集『欧洲遍路』(光村図書出版)を出版。この年より札幌の藤女子大学で、春秋二回集中講義をする。 ・昭和三十七年(1962年65歳) 十月、日本児童文学学会の初代会長に就任。十一月、ヨーロッパ紀行物語『バンのみやげ話』(東都書房)を出版。 ・昭和三十八年(1963年66歳)、『バンのみやげ話』で第一回野間児童文芸賞受賞。 ・昭和四十一年(1966年69歳)三月、次女の七重と東南アジア旅行。山梨県立女子短期大学に教授として迎えられ児童文学を講義。九月、七重と沖縄旅行。 ・昭和四十三年(1968年71歳)、随筆集『桐の花』(大阪教育図書)、『創作童話作法』(あすなろ書房)を刊行。八月、妻とアメリカ旅行。 ・昭和四十四年(1969年72歳)、エゾキリシタン物語『千軒岳』(東都書房)を書き下す。長篇『太郎』(講談社)、長篇『黄色な風船』(あすなろ書房)など出版、旺盛な創作つづく。七月、東ヨーロッパ旅行。山梨県立女子短大を退職。 ・昭和四十六年(1971年74歳)、文業五十年の集成、『石森延男児童文学全集』全十五巻を学習研究社から出版。 ・昭和五十年(1975年78歳)、『石森延男児童文学全集』十六巻から二十巻までを学習研究社から出版。全集完結。十二月、イエス伝『ナザレのあけくれ』(探究社)を出版。 ・昭和五十一年(1976年79歳)四月、昭和女子大学名誉教授となる。 ・昭和六十二年(1987年)八月十四日に亡くなる。 父は石森和男(詩人・歌人)。宮城県登米郡石森村(現・登米市中田町石森)で神官の子として生まれ、短歌、詩、書を良くし、伊勢の神官教院本教館と東京大学文学部附属古典講習科(中退)に学んだ。延男の文学的素地は父ゆずりのもの。父は開拓期の北海道に渡り、延男が生まれる前年から北海道師範学校で教鞭をとっていた。「われらが愛する北海道」「北海道旅行唱歌」、校歌、短歌多数を残している。しつけに厳しい父だった。 (参考文献)『日本児童文学大系23』(ほるぷ出版)、日本近代文学館・編『日本近代文学大事典』(講談社)、『児童文化人名事典』(日外アソシエーツ) 2013年7月、情報を東京都府中市の方からいただきました。そのお蔭でかなり経緯が判明しました。 【作曲は下總皖一】 作曲したのは四十四歳の下總皖一。当時、東京音楽学校(現・東京芸術大学)教授として故郷を離れていたが、大利根出身の下總皖一は、坂東太郎の異名をとる利根川沿いに清楚な野菊が咲き乱れるのをイメージして曲を付けたとされている。 【下總皖一の読み方】参照 【下總皖一の略歴】参照 【不思議な楽譜】 楽譜を詳しく見ましょう。 (1)ヘ長調(ヨナ抜き長音階)の曲ですが、調子記号(略して調号)のフラットが省かれています。子どもたちにわかりやすくとの考えから、低学年では固定ド唱法(固定ド法・固定ドともいう。調に関係なく何調でもハ長調読みにする)を指導していたためです。音の高さを階名で歌う場合、「トホイ ヤマカラ」は、「ラーラソ ファラドド」と歌わせていました。実際には、軍部から敵国語の「ドレミ」ではなく、日本独自の音名「イロハ音名唱法」を教えるように圧力がかかっていました。しかし、「イロハ音名唱法」は困難で、派生音が「嬰へ」や「変ロ」では歌えない。「イロハ音名唱法」採用については、最後まで小松耕輔、松島つね、井上武士が反対しました。そこで、理想的な音名を考案するため、「聴覚訓練準備調査会」が設置されました (註・これは、渡鏡子著『近代日本女性史 第5巻 音楽』(鹿島出版会)昭和四十六年発行/神奈川県立図書館・所蔵で知る事ができます)。 <高学年では移動ド> 国民学校高学年用音楽教科書では、調子記号を付けて、移動ド唱法(移動ド法・移動ド・階名唱ともいう)で歌うように指導しました。 「移動ド」は、各長調の主音を常に「ド」、(各短調の主音を常に「ラ」とする唱法)。調が変わって主音が五線上を移動すると、「ド」の位置も主音とともに移動します。 「固定ド」と「移動ド」のそれぞれに長所と短所があり、現在、両方が使われています。 (2)四分の二拍子の曲ですが、拍子記号の分母の数字の4が省かれ、2だけが書いてあります。文部省唱歌のほとんどが四分の二拍子、四分の四拍子でしたので、分母の4を省略していました。 (3)変形三部形式 a(4)a´(4)b(4)c(4) 十六小節の曲。 ・四小節ずつ三つのフレーズで一まとまりとなり、あと四小節のフレーズが付け加えられた形になっている。 ・秋風のような優しい旋律が、可憐な野菊や辺りの静けさにふさわしく優れています。歌ってみると、そのすばらしさがわかります。 ・やさしいリズムで作られている。四段になっているメロディーが、どれも波のようになっているので、やわらかいリズムに乗って秋風に揺れる野菊のように歌うとよいでしょう。 ・最後の一段のメロディーは野菊に呼びかけるように歌いましょう。 【戦時中の音楽事情】 ・音階を表すドレミファソラシという外国語(イタリア)は使用禁止となり、代わって日本語のハニホヘトイロが強制された。 ・アメリカやイギリスの多くの曲が敵性音楽として追放された。 【国の情勢と「野菊」】 ・昭和になると音楽の教科書も国家主義の意に沿うように改訂された。 昭和十六年(1941年)四月、皇国民錬成を目的として、尋常・高等小学校は国民学校と名称が変えられ、教科書は全て国定となった。十二月八日には太平洋戦争が勃発した。 昭和十七年(1942年)六月五日、ミッドウェイの海戦により日本は大敗した。以後、戦局は敗勢に向かった。しかし、戦争を終結する事はなく、さらに突き進んで行った。国内の政治は混乱を極めた。 ・昭和十六年刊行の国民学校初等科第一学年用教科書『ウタノホン 上』は、時勢を反映して児童に軍国教育を徹底させるため、尊王とか国家礼讃とかの歌詞が重きをなす巧みな編集だった。「ウミ」「ヒカウキ」ほか。 ・昭和十六年刊行の国民学校初等科第二学年用教科書『うたのほん 下』も、国威発揚、神国日本、美しき国土、ゆかしき伝統といった内容で、勿論、国家統制の国定教科書だった。「日本」「羽衣」ほか。 ・昭和十七年刊行の国民学校初等科第三学年用教科書『初等科音楽 一』も同様で、「野菊」の歌詞には「けだかく、きよく」「うすむらさきよ。」「野べの花」「しもがおりてもまけないで、」「むれて咲き、」「なごりをおしむ」とあり、国家主義の意に沿った巧みな構成になっている。 「菊」は天皇家の紋章。歌詞では「野菊」としてある。 戦争へと進む中で、「野菊」は、軍部から「軟弱すぎる」と言われクレームが付いたが、必死に抵抗した結果、教科書に採用されたという逸話が残っている。しかし、「野菊」自体はクレームを付ける必要がないほど皇国の意に沿っていたのではないか。「野菊」も戦争とは無縁でなかった。石森延男は「野菊」作詞の由来について何も書き残していない。 【遺族の証言】 平成十年十一月、読売新聞連載「うた物語-唱歌・童謡」の「野菊」の解説において、唯一、石森延男が二女の尾見七重さんに語ったという言葉が大きく採り上げられてしまった(読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』岩波書店に収録)。 “軍部から「戦意高揚の歌になっておらず、教科書に乗せられない」とクレームが付いたが、このとき石森は「日本には昔から荒御魂(あらみたま 荒々しく勇猛な神霊)と和御魂(にきみたま 柔和な徳を備えた神霊)がある。この曲は和御魂を歌ったものだ」と必死に抵抗した結果、採用された”というもの。 “「もともと軍国思想を教科書に色濃く出すことには反対だったからね・・・」。後に石森は二女の尾見七重(昭和十五年生まれ)に話している”と書いてある。石森が、“軍国思想を色濃く出すことには反対だった”と言っているのに注目したい。石森は反軍思想を含むとみられた『軍人の子』を含む児童向けの『東亜「新満洲文庫」』の編集者として憲兵隊の取り調べを受けた苦い経験がある。 鮎川哲也著『唱歌のふるさと 旅愁』(音楽之友社)で、鮎川哲也は「野菊」を書くために、中央線の沿線に住む七重さんを訪ねている。しかし、七重さんは、「野菊」の成立の由来については一言も語っていない。 【さまざまな「野菊」の評価】 ・梶享著『童謡・唱歌の文化史』(観光文化創造研究所)のように、“戦時下という厳しい状況の中で放たれた、勇気ある反戦歌と言えるような力強ささえ感じられる”。“戦時中の唱歌に清々しい一条の光を放った作品と言える”とする研究者が多い。 ・編著者 澤崎眞彦・平澤元『なつかしの音楽教科書』(YAMAHA)のように“少しも軍国調を感じさせない佳作だ”とする音楽教育者も多い。 ・長田暁二著『日本の愛唱歌』(YAMAHA)のように“菊をテーマにした唱歌がけっこう多いのは、それだけ日本人が菊好きだからではないでしょうか”というのもある。 ・『原典による近代唱歌集成』(ビクターエンタテインメント)の赤井励著「唱歌の終焉」には“戦後も歌われたが、童謡運動作家からの影響がある。歌詞も旋律もどこか当時の少女趣味にこびたところもある。「うすむらさきよ」「野辺の花」といった歌詞に昭和初期の歌謡曲に通じる通俗性が顕著。文部省唱歌にしては珍しいタイプのサンプル”と書いてある。 ・現在の一般の人の意見“大人も子供も「野菊」のような美しい歌、自然の厳しさと優しさを歌った歌を愛唱したいものです。” ・文化庁編『~親から子・子から孫へ~ 親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には選ばれていません。 【この歌の価値】 “はじめの三行は、美しい自然な旋律。最後の一行がとって付けたようで惜しい。もっとも歌詞も最後の一行はとって付けたようだから、それが自然か。”との指摘(金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌』中 一九七九年・講談社文庫)がある。 最後の一行の歌詞は、野菊を飾る言葉「きれいな」「やさしい」「あかるい」が、「うすむらさきよ。」で締め括られています。野菊に呼びかけるように歌います。この曲の優れている部分です。気もち好く歌いおさめる事ができます。 石森延男は、「におう花。」「野べの花。」「おしむ花。」で一区切りつけてから最後の一行「きれいな野菊、うすむらさきよ。」を書きました。工夫をした重要な部分です。 曲は、a(4)a´(4)b(4)c(4)の四つのフレーズからできているが、三つの性格でできている。 <1> a(4小節「とーおい やまから~」)と、a´(4小節「こさむい かぜにー~」)は同じ旋律が使われている。 <2> b(4小節「けだーかく きよく におうは な」)は、Ⅳ「は」―Ⅰ「な」という変格(不完全)終止で、この曲を一度まとめている。 <3> c(4小節「きれいな のぎく うすむら さきよ」)は、bの部分に続けて余韻のように歌い出されたもの。最後は完全終止。 小節の数からいえば、十六小節あるから二部形式の小節数と同じだが、bで曲が終止しているから二部形式と見る事は不可能。二部形式(8+8)とする教育音楽家も多い。 歌詞の構成が作曲に反映した曲です。したがって、下總皖一は、歌詞をよく理解しているといえます。価値を損ねるどころか、すばらしい構成の曲作りです。秋風のような旋律といい、さすが、下總皖一です。 大利根町教育委員会編集 中島睦雄著『利根のほとりにⅡエピソード下總皖一』(大利根町)平成十六年三月三十日発行には、“資料室にある下總先生の手書きの楽譜の中に「野菊」の最後の部分≪うすむらさきよ≫の“き”のところが上がらないで“さき”と同じ高さで来て、“よ”と下がるように書いてあるのを発見。普通はAの楽譜で歌っているのですが、Bという楽譜がみつかった”と書いてあります。 これは、下總皖一が、ついうっかりと書き間違えてしまったのではなく、Bは草案(下書き)で、考えてからAにしたのでしょう。Bは平凡で、Aの方が優れています。 石森延男が最後の一行を工夫したように、下總皖一もまた、最後をどのように終わらせるか悩んだ事がわかります。この資料室の手書きの楽譜は、大発見です。公開されると好いと思います。本物を見たいものです。 この本には「カクレンボ」の手書き楽譜が掲載されている。

【戦後の教科書の扱い】 ・昭和二十二年発行の『三年生の音楽』(文部省)には掲載されていません。 ・『改訂版 小学生の音楽3』(音楽之友社)に掲載。タイトルは「のぎく」。 昭和30年8月13日文部省検定済、小学校音楽科用、昭和33年4月30日一部改訂。昭和34年12月25日発行。 編集者・中野義見、岡本敏明ほか。編集参与・下總皖一、堀内敬三ほか。 生徒がピアノを弾いて楽しめるように簡易伴奏が掲載されている。ピアノを弾いてみたいと思わせた教科書です。この後、ピアノの大ブームがやってきます。親は競ってピアノを子どもに買い与え、道を行けば、どこの家からもピアノの音が聞こえて来ました。あのピアノは今、どうなっているでしょうか。 ▼『改訂版 小学生の音楽3』掲載の「のぎく」昭和34年発行

・平成二十一年発行の三、四年生の音楽教科書には掲載されていません。 【歌碑・銅像】 ・「野菊公園」埼玉県加須市佐波には、「野菊」の歌碑があります。 ・「農業創生センター」前広場に下總皖一の銅像(中島睦雄・作)と「たなばたさま」の歌碑があります。 【レコード情報】 北海道在住のレコードコレクター北島治夫さんは、以下のレコードを所有しておられます。 ・VICTOR B458 (SP) 東京少女合唱隊「きれいな のぎく」と歌っている。 ・KING KICW8707 (CD) 東京放送児童合唱団「きれえな のぎく」。 ・COLUMBIA COCE 30597 (CD) コロムビアゆりかご会「きれいな のぎく」。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。それはルールです。 |

メール (+を@に変えて) |

トップ |