![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 昭和初期の童謡 唱歌 |

| 赤とんぼ 絵日傘 コヒノボリ チューリップ 電車ごっこ |

| どじょっこ ふなっこ 花かげ 花火 蛍 牧場の朝 |

| 猪瀬久三について 大村主計の略歴 豊田義一の略歴 |

| 童謡・唱歌 事典 (編集中) |

『こいのぼり』の曲は沢山作られました。たくましい日本男児を育て、強い日本の国を作るためです。家系図をさかのぼって見ると、女子は女と書かれているだけで名前はありませんでした。日本の社会での女子は、それほど地位が低かったのです。 五月の青い空に、風を受けて泳ぐ鯉のぼりを見ると、つい口ずさむのは「やねよりたかい こいのぼり~」の『コヒノボリ』の歌です。 【初出】 日本教育音楽協会編『ヱホンシヤウカ ハルノマキ』(音楽教育書出版協会)昭和六年(1931年)十二月二十五日発行に掲載されました。

挿絵には、左下に瓦の屋根がある。こいのぼりは、屋根より高く描かれている。 大きい「マゴヒ」が一匹と、小さい「ヒゴヒ」が二匹が描かれている。 挿絵をよく見ると、飛行機が二機描かれています。

【日本教育音楽協会について】 大正十一年(1922年)、教育音楽を全国に普及するため、小山作之助、島崎赤太郎、松島彜(つね)、福井直秋ら十二名が理事となって設立した団体。 【昭和五年、一般から公募】 昭和五年(1930年)十月、日本教育音楽協会は、「新時代に適する幼稚園唱歌」三十一項目について、一般から公募することを企画し、機関誌『教育音楽』八巻十一号に応募要領を掲載した。 応募要項には、「歌詞はなるべく幼児の日常使用する言葉を用ひ其発音美化し得べきものたること、歌詞の内容は教訓的に偏せざること、当選者には薄謝を呈す、当選歌の版権(著作権)は本会の所有とす。応募歌詞の原稿は返戻せず、締切は昭和五年十一月十五日とす」。 (註) 応募要項には、「歌詞はなるべく幼児の日常使用する言葉を用ひ・・・」と書いてあります。「オトウサマ」「コドモダチ」となっているのが理解できます。 七十編の応募があった。よい作品は少なく、三十一項目の半数については、未定となった。 協会は残りの題目について再募集をし、または専門家に委嘱することにした。理事の福井直秋は、藤村作(ふじむら つくる)を訪ね、事情を話して作詞の委嘱をした。 <福井直秋との関係> 福井直秋と近藤宮子の母・季子は、東京音楽学校の同級生。福井の妻は、一期下で、福井夫婦と藤村夫婦は家族ぐるみの交際をしていた。福井直秋は、昭和四年(1929年)に武蔵野音楽学校(現・武蔵野音楽大学)を創立した。福井は、日本教育音楽協会の理事の一人だった。 この時、公募の項目―タイトル―にふさわしい作品が応募作品になったものについては、まず、当時の日本教育音楽協会の関係者が作詞した。しかし、それでも残ったタイトルの物、それを宮子たちに手分けしてお願いしようということになったのだった。近藤宮子が好きな題を選んだのではなく、「ふさわしい作品がなかった」ものについてこの題で創ってほしいと依頼されたのであった。 宮子は、「テフテフ」「タンポポ」「コヒノボリ」「チューリップ」「カミナリサマ」「オウマ」など十編程の幼稚園唱歌を書き上げて協会に提出した。 【昭和六年、曲の選定終了】 昭和六年(1931年)十一月に曲の選定終了。四十曲(三十一曲の予定が九曲増えている)。予定より九曲増やしたのは、四季・四巻に分けて十曲ずつ掲載するためだったのでしょう。 ・「テフテフ」「タンポポ」「コヒノボリ」は、昭和六年(1931年)十二月二十五日発行の、『ヱホンシヤウカ ハルノマキ』(教育音楽協会発行)に掲載された。 ・「チューリップ」「カミナリサマ」「オウマ」は、昭和七年(1932年)七月十八日発行の『ヱホンシヤウカ ナツノマキ』(教育音楽協会発行)に掲載された。 宮子は、金二百円の謝礼金を受け取っている。 【『ヱホンシヤウカ』について】 『ヱホンシヤウカ』は、日本教育音楽協会編纂の幼児向きの新作唱歌集です。四巻から成り、春夏秋冬・季節ごとに新作の唱歌十曲が収められていました。合計四十曲。(昭和六年十二月~昭和八年一月)音楽教育書出版協会発行。歌詞、楽譜同時掲載。(大阪府立中央図書館 国際児童文学館所蔵) ・『ヱホンシヤウカ ハルノマキ』昭和六年(1931年)十二月二十五日発行。 一「テフテフ」ニ「タンポポ」三「ママゴト」四「エンソク」五「コヒノボリ」六「アカチヤン」七「マリナゲ」八「オヤツ」九「オニゴツコ」十「ジドウシヤ」。合計十曲が掲載されている。 (註) 『ヱホンシヤウカ ハルノマキ』の扉の絵はチューリップです。「ハルノマキ」に「チューリップ」を入れるはずが、何らかの手違いで、「ナツノマキ」に掲載されてしまったのでしょうか。

・『ヱホンシヤウカ ナツノマキ』昭和七年(1932年)七月十八年初版発行。 一「テンノウヘイカ」二「オヒサマ」三「チユーリツプ」四「キンギヨ」五「アサガホ」六「カミナリサマ」七「ミヅアソビ」八「スナアソビ」九「オウマ」十「ナミ」。合計十曲が掲載されている。

・『ヱホンシヤウカ アキノマキ』昭和七年(1932年)十一月五日初版発行。 一「ヒヨコ」ニ「ダルマサン」三「ウサギ」四「オツキサマ」五「カケツコ」六「オヤスミ」七「ブランコ」八「オミヤゲ」九「ナハトビ」十「タンジヤウビ」。合計十曲が掲載されている。

・『ヱホンシヤウカ フユノマキ』昭和八年(1933年)一月一日初版発行。 一「オシヤウグワツ」二「ユキ」三「オカアサマ」四「ピアノ」五「マメマキ」六「ギツコンバツタン」七「オサル」八「ツミキ」九「オヒナサマ」十「ユメ」。合計十曲が掲載されている。

●現在出版されているすべての出版物が「十五曲収められて」となっているのは間違い。「十曲」が正しい。間違っているのには理由があります。金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)に「それぞれの季節にふさわしい新作の唱歌十五曲ずつを収めている」と書いてあるからです。 ●藤田圭雄著『東京童謡散歩』にも「春の巻、夏の巻、秋の巻、冬の巻、各十五曲ずつあり」と間違った記載がしてあります。 過去の研究者は、『ヱホンシヤウカ』を調査しないまま、次々写して書いてしまいました。 ●上笙一郎編『日本童謡事典』(東京堂出版)には、『ヱホンシヤウカ』の項目がありません。「鯉のぼり」の〔文献〕として海沼実著『童謡 心に残る歌とその時代』(2003年・日本放送出版協会)が紹介してあります。さらに「童謡」の漢字が「童揺」となっていて間違っています。 (註1)この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者から次の事を教えていただきました。 “のちに『ヱホンシヤウカ』第二輯「秋」「夏」が同じ日本教育音楽協会編で発行されている。国会図書館蔵は昭和11年11月4日発行の秋の巻のみであるが、これには、15曲収められている。国会図書館の回答例によると“『日本童謡全集』(音楽の友社 1974年 207p):『えほん唱歌』について、昭和六年に「春」「夏」「秋」「冬」の4冊、第二号として「秋」「夏」の2冊が昭和十一・十二年に発行されたとの記述あり”。金田一らは、おそらく第二輯の15曲と誤解したのではないか。”(2014年2月15日)。 (註2)大阪府立中央図書館・国際児童文学館では『ヱホンシヤウカ』第二輯「秋」「夏」は所蔵していません。

【「チューリップ」も近藤宮子の作詞】 昭和七年(1932年)七月十八日に発行された、『ヱホンシャウカ ナツノマキ』には、「チユーリツプ」が掲載されています。近藤宮子作詞・井上武士作曲です。 最高裁平成四年(1992年)一月十六日の判決で、「チユーリツプ」の作曲者は小出浩平ではなく、井上武士と確定した。小出浩平、日本教育音楽協会会長の前任者が井上武士でした。 ところで、『ヱホンシヤウカ ナツノマキ』に「チユーリツプ」が掲載されているのを疑問に思うのは、私、池田小百合だけでしょうか。「チューリップ」は、春咲きます。

チューリップが咲いたようすを歌っています。最後に「きれいだな」という詠嘆(えいたん)の気持ちを歌っています。 窓から女の子が歯磨きをしながらチューリップを見ています。ただ見ているだけでなく、歯磨きをしているという挿絵が教育的です。

初めの四小節が問い、次の四小節が答え、最後の四小節は旋律の山として、全く違う節で作られています。

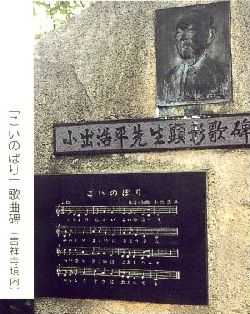

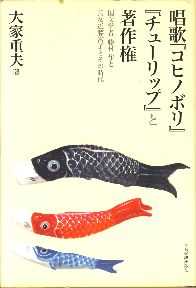

【作詞は近藤宮子と判明】 日本教育音楽協会著作ということで、作者名は公表されませんでした。後に国文学者で東京帝国大学文学部国文学科教授の藤村作(ふじむらつくる)の娘、近藤宮子(国文学者の近藤忠義に嫁した。ペンネーム・美耶子)が「コヒノボリ」「チユーリツプ」の作詞者として名乗り出て裁判の結果、判明しました。 父親の藤村は、日本教育音楽協会の理事であった福井直秋から依頼され、「小さい子供のための歌は、おまえが作れ」と宮子に命じて作らせたものという。 <「コヒノボリ」「チユーリツプ」の作詞 裁判のゆくえ> ・宮子は、明治四十年(1907年)三月二十一日、藤村作の長女として誕生。 ・「コヒノボリ」「チユーリツプ」の作詞の著作者であると、東京地裁に訴訟を提起したのは昭和五十八年(1983年)五月、七十六歳でした。 ・東京地裁が勝訴判決を下したのは、平成元年(1989年)八月十六日、宮子は八十二歳でした。 ・相手方(小出浩平)が控訴し、二審判決が平成五年(1993年)三月十六日に下されたが、結果は、やはり宮子勝訴の判決だった。この時八十六歳。日本音楽著作権協会・小出浩平上告せず確定。 ・平成十一年四月八日、老衰のため九十二歳で死去。宮子は専業主婦でした。 【「コヒノボリ」の作曲者は不明】 作曲者とされる小出浩平は、明治三十年(1897年)八月十四日、新潟県で生まれました(生年月日は『児童文化人名事典』(日外アソシエーツ)による)。 大正十年東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)甲種師範科を卒業した音楽教育者で、昭和十二年、学習院初等科教員、のちに教授になり、皇太子殿下の音楽教育係でした。 戦後は、昭和三十三年四月、東邦音楽短期大学講師、昭和三十九年同短期大学教授、昭和四十年、東邦音楽大学教授、昭和四十五年六月一日から同年十二月三十一日まで、学長臨時代行を務めている。 日本教育音楽協会会長、日本音楽教育学会理事などの要職についた。多くの著書があり、教育音楽界の中心人物でした。昭和六十一年(1986年)三月十七日に亡くなりました。 ●多くの出版物が「小出浩平、明治三十二年生まれ」になっているのは間違い。間違っているのには理由があります。 金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)に、小出浩平(一八九九‐一九八六)と間違って書いてあるからです。 大家重夫著「唱歌『コヒノボリ』と『チューリップ』著作権」(全音楽譜出版社)の70ページに小出浩平(一八九七‐一九八六)と書いてある。これが正しい。 日本教育音楽協会の会長・理事長の変遷。 ・昭和三十六年から昭和四十三年まで、会長井上武士、理事長小出浩平。  ・昭和四十四年から四十五年まで、会長小出浩平、理事長西島萬雄。 ・昭和四十六年から昭和四十七年まで、会長小出浩平、理事長川上幸平。 ・昭和四十八年から昭和六十年まで、会長小出浩平、理事長西島萬雄。 長い間、作詞・作曲は小出浩平と思われていたので、東京都文京区本駒込の小出の菩提寺・吉祥寺(本駒込三丁目)境内にある「小出浩平先生顕彰歌碑 こいのぼり」には、楽譜の右肩に「作詞・作曲 小出浩平」と記されています。教え子有志によって昭和六十三年(1988年)建立。 東京高裁平成二年(1990年)十二月十八日判決の中で、「小出浩平は『ヱホンシヤウカ』の審査・編纂に関与していなかった可能性が高いことを否定し得ない。」としている。 (註) 『ヱホンシヤウカ』は(昭和六年十二月~昭和八年一月)音楽教育書出版協会発行。昭和五年に公募。昭和六年審査・編纂。 今のところ「コヒノボリ」の作曲者については確証が得られず不明となっているのが一般的です。 【著作権の裁判より】 裁判の経過を、もっと詳しく見ましょう。 大家重夫著「唱歌『コヒノボリ』と『チューリップ』著作権」(全音楽譜出版社)によると次のようです。 <宮子へ作詞の依頼> 藤村宮子は、昭和六年四月、二十四歳の時、当時、東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)講師で、国文学を教えていた近藤忠義と結婚した。 八月末か九月頃、帰宅した夫から「お父さんから、君に作歌をしてほしいと頼まれたよ」と、父の藤村作からのメモを書いた紙片を手渡された。父のメモには、子供のための歌の作歌をしてほしい。それも幼稚園の幼児が歌えるような歌詞を作ってくれないか、というものだった。期間は一ヶ月位。宮子は、当時、「美耶子」と称した文学少女だった。 <宮子の作歌について> 宮子は、十編程の幼稚園唱歌を作詞したが、その後六十年を経過して、記憶していたのは六編。 ・「チューリップ」については、「サイタ サイタ サクラガ サイタ」で始まる教科書のもとになった資料が、父藤村作の書斎にあり、この資料を借りて読み、これを下敷きにして作詞した。文部省国定教科書を編集していた井上赳が、藤村の意見を聞くために、草稿を預けていた。藤村は、国定国語教科書の編集作成について関与していた。 ・「コヒノボリ」については、「チューリップ」を書いて一ヶ月ほどして、日本教育音楽協会の事務主任猪瀬久三が、直接宮子を訪ねてきた。全国から応募された作詞を携えていて、それを見ながら、宮子は作詞した。 当初、歌い出しは「青空高く」か「大空高く」であろうと考え、どちらかにして提出した。ところが、猪瀬久三は、「屋根より高い」にしたらと助言し、これにしたという。当時、プラスチックはなく、鯉のぼりは、檜の丸太で揚げていて、二階の屋根より高いものはあまりなかった。 ずっと以前は、大きいマゴヒと大きいヒゴヒで、次第に小さいヒゴヒが付くようになり、それが大変可愛らしく、印象に残り、親子が楽しそうに翻(ひるがえ)っているのが、何ともいえず愛らしいと感じた。当初は、「大きいマゴヒはお父さん、小さいヒゴヒは子供たち、面白そうに泳いでる(又は、気持ち良さそうに泳いでる)」と作歌したと記憶している。宮子は、父に従い、嫁しては夫をたて、夫に従う人であった。 猪瀬久三は、「大きいマゴヒ」「小さいヒゴヒ」をやめて、「大きいコヒ」「小さいコヒ」に直して欲しいと言ってきたが、宮子は譲らなかった。 ・「テフテフ」については、当時、落花散る花を下敷きに作歌した。 テフテフ テフ テフ ヒラ ヒラ オハナ モ ヒラ ヒラ。 オニハ ハ サクラ ガ マツサカリ。 テフ テフ ヒラ ヒラ オハナ モ ヒラ ヒラ。 ハタケ ハ ナノハナ マツサカリ。 ・「オウマ」については、「ヘイタイサンノオウマガ/パカパカトホル。・・・」と作歌した。 オウマ ヘイタイサン ノ オウマ ガ パカ パカ トホル。 バシヤヤ ノ オウマ ガ ガラ ガラ トホル。 ヘイタイサン ノ オウマ ハ イサマシイ。 バシヤヤ ノ オウマ ハ カアイサウ。 ・「タンポポ」については、「タンポポノワタゲ/シロクテカルイ。」と作歌した。 タンポポ タンポポ サイタ。 タンポポ ノ ハナ ハ、 キイロナ オハナ。 タンポポ ノ ワタゲ、 シロクテ カルイ。 カゼガ フクト フウワ フワ。 ・「カミナリサマ」については、先に題名を出して、その後から大雨が来るというイメージを浮かべながら作歌したと、宮子は裁判で証言し、裁判所は、これを事実と認定している。  カミナリサマ カミナリサマハ ナゼ ナゼ ナルノ、 ソラ ノ オサウヂ ガラツ ガラツ ガラ。 アトカラ アメ ガ ザア ザア ザア。 ※詳しくは大家重夫著「唱歌『コヒノボリ』と『チューリップ』著作権」(全音楽譜出版社)参照。研究者は必見の本です。なぜ「赤旗」という特殊な新聞に宮子の記事が載ったのか、父・藤村作や夫・近藤忠義周辺と、その時代の社会情勢について詳しく知る事ができます。思想弾圧の時代の波は、主婦の宮子にも及んでいました。 【猪瀬久三について】 <宮子の作歌について>に登場する猪瀬久三については、詳しい事がわかっていません。大家重夫著「唱歌『コヒノボリ』と『チューリップ』著作権」から、関連記事を拾ってみました。  昭和六年、日本教育音楽協会の事務主任・猪瀬久三が、当時作成していた『ヱホンシヤウカ ハルノマキ』の「コイノボリ」の歌詞について、作詞者の近藤宮子を訪ね、「屋根より高い」にしたらと助言している。宮子は、当初歌い出しの文句は、「青空高く」か「大空高く」と考えたが変更を認めた。さらに猪瀬は「大きいコヒ」「小さいコヒ」に直して欲しいと申し出たが宮子は譲らなかった。 昭和六年、日本教育音楽協会の事務主任・猪瀬久三が、当時作成していた『ヱホンシヤウカ ハルノマキ』の「コイノボリ」の歌詞について、作詞者の近藤宮子を訪ね、「屋根より高い」にしたらと助言している。宮子は、当初歌い出しの文句は、「青空高く」か「大空高く」と考えたが変更を認めた。さらに猪瀬は「大きいコヒ」「小さいコヒ」に直して欲しいと申し出たが宮子は譲らなかった。『ヱホンシヤウカ』(音楽教育書出版協会発行)は、日本教育音楽協会編纂の幼児向きの新作唱歌集。四巻から成り季節ごとに新作の唱歌十曲が集められている。第二号として「秋」「夏」の二冊が昭和十一年・十二年に発行された。猪瀬は宮子を訪ねる時、全国から応募された作詞を携えていた。この幼稚園児用の唱歌のまとめ役であった。 昭和四十五年、音楽著作権協会から呼ばれた宮子は、「当時の事務担当の猪瀬久三が、横浜の小学校長をされていたが、先年亡くなったと聞かされた」。 猪瀬が生存していて、証言すれば宮子が作詞した事は明確で裁判はなかった。それほど重要な人物だった。 猪瀬久三は、大正十二年(1923年)頃、横浜市の指導員(現在の教育委員会の指導主事)を務め、大正十三年から昭和四年まで横浜市内の北方尋常小学校校長。 大正十三年には米国の音楽家テーラーの『唱歌指導の新思想』を翻訳出版している。猪瀬の本務が昭和六年当時、小学校長かどうかは不明。 猪瀬久三は、熊本県立済々黌高校や、東京都立両国定時制高校、島根県松江市立雜賀小学校の校歌など、校歌の作曲をしています。 ・熊本県立済々黌高等学校黌歌(山形元治・作詞 猪瀬久三・作曲)は、明治四十五年に創立三十周年を記念して制定されました。四番まであります。歌詞は明治三十年の済々黌第七回卒業生で、当時五高の英語の教授をしていた山形元治。作曲は熊本県師範の唱歌教師猪瀬久三が済々黌でも教鞭をとるようになったのをさいわいに、依頼し出来上がったものです。 猪瀬久三は、本籍は茨城県、明治三十一年四月、旧制の茨城県立下妻中学(現・下妻第一高校)に入学、明治三十六年三月に卒業。 明治四十四年三月に東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)甲種師範科を卒業し、卒業と同時に熊本県師範学校の音楽教師として教鞭を執った。 明治四十五年までの勤務実績が明らかとなっているが、正確に何年まで勤務していたかは不明。 その後、島根県師範学校、宮城県師範学校で教鞭を執った。  [註]明治四十四年、熊本県師範学校教諭、兼高等小学校訓導(明治四十五年/大正元年も同)。熊本県師範学校の旧職員名簿に記載がないので熊本市の碩台尋常高等小学校が本務のようであるが、音校の卒業生名簿では、熊本県師範学校教諭、兼高等小学校訓導とある。名簿からは明治四十四年と明治四十五年=大正元年度は熊本、大正二年度から島根となっている。大正二年、島根県師範学校教諭(大正六年度まで)、大正七年宮城県師範学校教諭兼舎監訓導(大正八年度も同、以後不詳)。 [註]は、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方から教えていただきました。(2016年1月7日) 大正十一年(1922年)、「日本教育音楽協会」設立。小山作之助、島崎赤太郎、松島つね、福井直秋ら十二人が理事。猪瀬は昭和六年ごろ、事務主任の立場にあった。 ・両国定時制高校の校歌「校旗光あり」(伝田治朗・作詞 猪瀬久三・作曲)は、昭和十年十月制定。 ・島根県松江市立雜賀小学校の校歌(成瀬岩太郎・作詞 猪瀬久三・作曲)は、大正四年制定。二番まであります。 (註)埼玉県在住の下村勝二氏から『黌歌百年』と『多士東京』創立130年・黌歌100年記念号 №42/2012.5.26を送っていただきました。ありがとうございました。 【「おおきい」「ちいさい」と歌う】 歌詞は、「オホキイ」「チヒサイ」が正しく、「おおきい」「ちいさい」と歌います。「大きな」「小さな」となっている楽譜は誤りです。 【「おとうさん」「こどもたち」と歌う】 初出の歌詞は「オトウサン」「コドモダチ」、楽譜は「オトウサマ」「コドモダーチ」となっています。現在は改められて「おとうさん」「こどもたち」と歌われています。 ●金田一春彦 安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)の歌詞は「オトウサマ」になっていて間違い。「オトウサン」が正しい。 ●堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)の楽譜は「おとうさん」になっていて間違い。「おとうさま」が正しい。 【「おかあさん」がいない?】 「マゴヒ」は、「真鯉」と書き黒い鯉。鯉のぼりの中で一番大きい鯉です。「ヒゴヒ」は、「緋鯉」と書き赤い鯉です。こいのぼりの鯉を、「おとうさん」と「こどもたち」に見たてて書かれています。 <山住正己の意見> これについて著書『子どもの歌を語る』(岩波新書)1994年9月20日発行で、山住正己は次のように書いています。 「(原文)一つおどろくべきことは、登場するのが「オトウサン」と「コドモタチ」だけであり、「オカアサン」がいないことである。たしかに鯉のぼりは男の子のための縁起物であり、女性である母親が登場しないのは当時の強い男女差別意識からいって当然と受けとられていたであろうが、いま、この歌詞を読むと異様な感がする。この歌は、もっとも出席するのが母親であっても名称は「父兄会」であったという当時の男性優位の状況のなかで、ごくあたりまえのようにつくられたのであろう」。 この指摘は、すぐれているので読んだ人は誰もが感動します。これを使って面白おかしく書き直している出版物が沢山ありますが、出典を明らかにしておいてほしいと思います。そうでないと、だれが最初に言ったのかわからなくなってしまいます。 <宮子の意見> 大家重夫著「唱歌『コヒノボリ』と『チューリップ』著作権」(全音楽譜出版社)には、次のように書いてあります。 “ずっと以前は、大きいマゴヒと大きいヒゴヒで、次第に小さいヒゴヒが付くようになり、それが大変可愛らしく、印象に残り、親子が楽しそうに翻(ひるがえ)っているのが、何ともいえず愛らしいと感じた。当初は、「大きいマゴヒはお父さん、小さいヒゴヒは子供たち、面白そうに泳いでる(又は、気持ち良さそうに泳いでる)」と作歌したと記憶している。宮子は、父に従い、嫁しては夫をたて、夫に従う人であった。 猪瀬久三(日本教育音楽協会の事務主任)は、「大きいマゴヒ」「小さいヒゴヒ」をやめて、「大きいコヒ」「小さいコヒ」に直して欲しいと言ってきたが、宮子は譲らなかった。” このように、作詞をした宮子は、鯉のぼりを見て、最初から親子(父と子供たち)として書いた事がわかります。 日本教育音楽協会編『ヱホンシヤウカ ハルノマキ』(音楽教育書出版協会)掲載の挿絵を参照してください。挿絵には大きい「マゴヒ」が一匹と、小さい「ヒゴヒ」二匹が描かれている。 <五歳の子供には> 私、池田小百合が主宰する童謡の会で、「五歳の孫に『どうしてお母さんは、いないの?』と聞かれたので、何と答えたらよいでしょうか」と質問されました。 五歳ですから、「お母さんはお使いに行っているのよ」とでも答えておくのがいいでしょう。大きくなって、歌った時に時代的背景がわかればよいでしょう。 童謡や唱歌は、歌った小さい時はわからなかった事が、また誤解していた事が、突然、理解できる時があります。他の童謡や唱歌と同じように「ああ、そうだったのか」と、いつかわかれば好いと思います。 【楽譜について】 四分音符=120、ハ長調、四分の三拍子の曲です。四小節ずつ四つのフレーズで、ABの二部形式になっています。リズムは「タタ タン タン」が、たくさん使われています。「チヒサイ」は高い声で、やや強く歌い出します。「オモシロサウ ニ」の所が、この曲の中心部です。明るい声で、楽しく歌いましょう。 現在は、小学校一年生の教材として教科書に掲載されています。タイトルは「こいのぼり」で、歌詞は平仮名です。 【教科書での扱い】 (Ⅰ) 昭和44年発行の『新訂標準おんがく1』(教育出版)には、えほん唱歌〔小林純一 歌詞補作〕で、次のような二番が掲載されています。 二、ごがつの かぜに こいのぼり めだまを ちかちか ひからせて おびれを くるくる おどらせて あかるい そらを およいでる 教師用指導書には、「元来、歌詞一番だけの曲であったが、あまり短いので、二番歌詞を小林純一氏に依頼して作った。」と書いてあります。二番は、この教科書用に作られたものです。 「大きいマゴヒ」「小さいヒゴヒ」を譲らなかった近藤宮子が見たら、どう思ったでしょうか。 二番は、宮子が思い描いた「こいのぼり」と違う気がするのは、私、著者池田小百合だけでしょうか。 (註)宮子のメモによると、(昭和五十二年、日本音楽著作権協会理事、昭和五十五年から常務理事であった)作詞家の小林純一からも電話で著作権の登録を勧められていた。

歌うだけでなく、打楽器へ導入、三拍子のカスタネットの打ち方を覚える教材にも使われました。当時、カスタネットは生徒全員が買って持っていました。音楽の授業では必需品でした。教科書の右上に、「カスタネットの打ち方」の写真が掲載されています。一年生はカタカナを学習しないため平仮名で「かすたねっと」と書いてあります。 教師用指導書にはカスタネットの指導について次のような事が書いてあります。これでは、音楽が全然楽しくなかっただろうと思います。

(Ⅱ) 昭和60年発行(昭和57年3月改訂検定済)の『改訂あたらしい おんがく 1』(東京書籍)に掲載されています。歌詞は「やねより~およいでる」まで。一学期五月に歌う歌として掲載されています。作者名はなく、絵本唱歌となっています。

(Ⅲ) 平成21年2月発行(平成16年2月検定済)の『新編あたらしいおんがく1』(東京書籍)に掲載されています。近藤宮子作詞、作曲者 無名となっています。

の絵と一部重なっています。 【池田小百合の意見】 近藤宮子が作詞者と決定されよかったと思う反面、応募要項には、「当選者には薄謝を呈す、当選歌の版権(著作権)は本会の所有とす。応募歌詞の原稿は返戻せず。」とあるので、作詞 作曲は「日本教育音楽協会著作」のままでよかったのではないかと思います。合議制で作られた「文部省唱歌」についても私は同じ考えです。 近藤宮子が作詞者ならば、裁判までした小出浩平の申し立ては、いったい何だったのでしょう。作詞者でも、作曲者でもなく、裁判の判決で「小出浩平は『ヱホンシヤウカ』の審査・編纂に関与していなかった可能性が高いことを否定し得ない。」となると、そのまま放置してある歌碑は、恥ずかしいものです。この歌碑があると、今後「こいのぼり」が歌われるたびに誤解を招きます。 小出浩平は、東京音楽学校師範科を卒業した音楽教育者で、香川県師範学校教諭、東京・赤坂尋常小学校訓導の後、長く学習院にあって皇太子殿下の音楽教育係を務めました。戦後は、東邦音楽大学教授、学長臨時代行を務めている。そして日本教育音楽協会会長、日本音楽教育学会理事などの要職につき音楽教育の発展につくしました。 このような立派な人物が、なぜ自分が作ってもいない「コヒノボリ」や「チューリップ」を自分の作品と偽ったのか疑問が残ります。小出浩平が亡くなった後は、遺族が裁判を引き継ぎました。なにか確証があったのでしょうか。 他にも、千葉県南房総市の「浜千鳥」の歌碑、「赤い靴」のきみちゃんの像、「我は海の子」の歌碑など、建ててしまってから問題になっている物が沢山あります。時間が経つと人の記憶はしだいに風化してしまいます。正しいことを後世に伝えたいものです。 【後記】 小さな女の子と父親にチューリップが咲く公園で出会った。女の子が突然歌を歌い出した。「♪咲いた 咲いた チューリップの花が 並んだ 並んだ 赤白黄色 どの花見ても きれいだな」。春の光りの中に、かわいい声が響いた。それは天使の声のようだった。 残念な事に父親も草むしりのおばさんも、だれも気がつきませんでした。父親は「手を洗おう」と言い、草むしりのおばさんは「こんな格好でやっているのよ」と、通りがかりの人と雑談をしていた。二人共かわいい歌声を聞き逃し、「もったいない」事をしました。私は<チューリップ>を歌いながらルンルン気分で帰宅しました。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

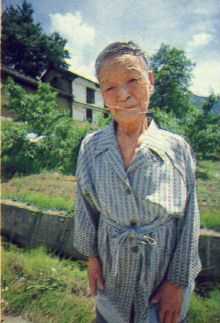

作詞者の大村主計は、西條八十の門下生で、沢山の童謡を作りましたが、今歌われているのは「花かげ」と「絵日傘」だけです。 この「花かげ」の詩に詠まれている「花嫁すがた お姉さま」は、実在しました。 【モデルは姉はるゑ】 大村主計の姉の“はるゑ”がモデルで、大正十四年四月十日(旧暦では三月十八日)に嫁ぎました。嫁ぐ姉との別れを弟が惜しむ。この日の情景を追憶して「花かげ」を作詞したものです。別れを惜しむ弟のせつない心情が描かれています。 当時の風習として、花嫁が実家を出るのは夕刻でした。はるゑは、花嫁衣装に身を包んで俥(人力車)に乗り、山梨県諏訪(すわ)村千野々宮(現・山梨市牧丘町)の大村家を出発し、大藤村中萩原(現・甲州市塩山(えんざん)中萩原)の婚家・靍田毅福(つるだたかとも)家に向かった。花嫁を乗せた俥が桜吹雪の中をゆっくり進んでいきます。花嫁行列は、向嶽寺(こうがくじ)などの桜の名所も通りました。空には「十五夜お月さま」がありました。 【当時の結婚式】 大正も十年頃までは花嫁は馬に乗ったものであるが、この頃になると人力車(大きな輪の二輪車でこれを人が引く)が使われるようになった。 結婚式当日は、仲人(なこうど)= 媒酌人(ばいしゃくにん)が先頭に立って千野々宮の生家を出る。花嫁は黒縮緬(くろちりめん)裾模様(すそもよう)付の紋付小袖一重を着る。花嫁が先方に間違いなく着いた事を確認する役目を見届役といい、兄の朝雄が見届けをする。 中萩原の靍田家では提燈(ちょうちん)をつけて庭に並んで花嫁の一行を迎える。花婿は黒の五ツ紋羽織袴を着用する。御祝言(ごしゅうげん)=結婚式は夕方から夜にかけて行われる。 その翌日は披露目(ひろめ)=披露宴で、親戚、隣家、知己の者を招き酒食の饗応をする。 披露目がすべて終った翌日には姑(しゅうと)めが花嫁をつれて近隣の家をまわり挨拶をする。姑めはこのとき「これがうちの留守番でごいす」と口上を宣べる。 翌日は三ツ目といって新夫婦そろって花嫁の実家に新客に出かける。この時代には新婚旅行などまったくなく、その翌日から夫婦は畑仕事に出かけるのが普通である(大村和夫著『大村主計』より)。 【嫁入りの日のようす】嫁入りの日の様子は、はるゑの言葉でわかります。 「当時の嫁入りは馬がほとんどで、人力車は珍しかった。急な坂道が多いので、車夫は前後に一人ずついました。花嫁姿を見せるため、ゆっくり進むものだから、恥ずかしくて。ちょうど向嶽寺境内の桜が満開でした」。向嶽寺に歌碑があります。 「嫁入りの日、主計は、私と離れるのが嫌だと言って、家の大黒柱につかまり大粒の涙を流していました。親戚の人が『嫁に行くったって、すぐそこだから』と、なだめてくれましたが、泣きやみませんでした。この歌を歌うたび、大粒の涙を流していた主計を思い出します」(雑誌『サライ 特集 唱歌15』小学館1990年8月2日発行)。 【はるゑについて】 明治三十四年二月十一日に生まれました。兄(朝雄)と弟(主計)の三人兄弟で、はるゑと主計は三歳違いで、幼いころから仲の良い姉弟だった。  諏訪村の杣口(そまぐち)小学校に登校するのも下校の時も、いつも一緒でした。はるゑが高等科(室伏高等小学校)になると、主計は学校の近くまで行き帰りを待っていました。二人で宿題をしたり、図画も一緒に描きました。主計は勉強好きで、夜は行燈(あんどん)やランプの光で勉強をしていました。子供用の小冊子五厘本をどこかで求め、姉・はるゑに読んで聞かせました。遊びも一緒で主計は生家の屋根にのぼったり、柿の実の熟する頃は得意で木登りもした。 二人は父母に内緒で、当時珍しかった汽車を見るために塩山(えんざん)駅まで往復十キロの道を歩いた。その途中、向嶽寺や恵林(えりん)寺(武田信玄の菩提寺)の境内で日暮れまで遊んだ。 二人が一緒に歩いた道は、やがてはるゑが花嫁姿で嫁いで行く「桜吹雪の 花かげ」の道となりました。 靍田はるゑさんは、平成八年十一月二十八日、九十六歳で亡くなりました。右の写真は1990年夏に撮影された89歳の“靍田はるゑ”さん。 (註)雑誌『サライ 特集 唱歌15』(小学館)掲載の時、“はるゑ”さんは元気だったので、記者はもっと取材をしておくべきでした。

カスリの着物を着て、二人は塩山駅まで歩き、楽しみの汽車に乗って甲府に行った。甲府市内の写真館(野々垣写真館)で写真を撮ってもらった。 主計の襟元から白いシャツが出ている。当時の青年のスタイルで縮緬の三尺を締め、左手首に腕時計が見える。はるゑの髪形、履物はフジクラの草履で、当時としてはモダンな出立。二人の着物姿が大正時代を物語っている(大村和夫著『大村主計』より)。 【童謡の発表はレコードで】 昭和のはじめごろは、レコード会社が競って童謡のレコードを製作し販売しました。童謡の発表が雑誌中心からレコードへ移って行った時代です。少女童謡歌手も次々登場しました。しかし、発声法が、かわいらしさを重視した独特のもので無理があったため、歌手生命は短いものでした。 【レコード童謡】 昭和七年、ポリドールでレコード化される童謡「絵日傘」の裏面(B面)の曲がないのは困ると、大村主計と豊田義一のコンビが即興で作った歌が「花かげ」です。 編曲は、当時浅草の映画館でピアノを弾いていた山口俊郎(としろう 故人、昭和五十六年没、晩年『おんな船頭唄』などのヒット曲を作曲し、三橋美智也を育てた人)がしました(長田暁二著『母と子のうた100選』時事通信社による)。 レコード初吹込み歌手・永岡志津子/伴奏・日本ポリドールオーケストラ/レコード番号・ポリドール3546-B(1840N)/録音年月日・1932年/発売年月日・昭和七年(1932年)三月二十日発売(四月新譜)/大衆盤1円20銭。 (註)以上のレコード情報は郡修彦著『親子で読んで楽しむ日本の童謡』(KKベストセラーズ)による情報です。CDで聴くことができます。 当時のレコードには、歌詞カードに踊りの振付が付いていました。舞踊の曲として人気になり、二十万枚という驚異的な売れ行きをみせました。着物を着て、レコードに合わせて踊った事を懐かしく思い出す人も多い事でしょう。 【作詞について主計の言葉】 「姉(はるゑ)が二十四歳で嫁いだので、そのとき私は二十一歳でした。姉との別れの淋しさを詩にしたものですが、二十一歳の青年が、お別れを惜しんで泣くのは、いささか大人げないので、自分の年を十歳ぐらい落として、子ども心の感情を書きました。それでもあの頃の大藤村中萩原の地は、ずいぶん遠い所のように思いました」(大村和夫著『大村主計』より) (註)上記は、あらゆる出版物で取り上げられていますが、書き直され、少しずつ違っています。文献部分は、書き直さないでほしいと思います。また、出典を明らかにして下さい。それは、ルールです。 平成十六年(二〇〇四年)大村主計生誕百年 大村和夫著 童謡「花かげ」の作詩者『大村主計(おおむらかずえ)』は、貴重な資料です。研究者は必見です。2004年3月17日、著者大村和夫氏から送っていただきました。ありがとうございました。 【つややかな歌詞】 詩全体を「十五夜おつきさま」、「桜吹雪の花かげ」、「花嫁すがた」といった言葉が、つややかにしています。だからこそ、お嫁入りした姉さんには、もう会えない、姉を取られてしまうような淋しさが、ひしひしと伝わってくるのです。 春、桜吹雪の中を人力車に乗って「お姉さま」が、遠いお里にお嫁に行ってしまいました。 二番では、「姉さまと」別れを惜しんで泣いた現実が甦ります。この思い出は生涯忘れる事ができないものとなりました。作詞者・主計の思いは、二番の歌詞に込められているのです。 一人になって寂しい気持ちを、同じひとりぼっちの「十五夜お月さま」に話しかけるように歌っています。 【見事な作曲、編曲】 四小節ずつのフレーズ四つでまとまっているハ短調の曲です。「タンタタタンタン」と「ターンタタンタン」のリズムが多く使われています。お姉さんを思い出す、優しい気持ちを込めて歌いましょう。 この曲がのびやかで美しいのは、「さーくら ふーぶきの はーなかげに」のように、前の言葉を伸ばして歌う所が沢山あるからです。たっぷりと声を響かせて歌いたいものです。 「花嫁すがたの」の所は、曲の中で最も感情の強まる所です。少し強く感じを込めて歌いましょう。豊田義一の作曲が見事です。 曲の前奏は少し速く、歌う前二小節になって遅くなります。遅くなったテンポに合わせて歌い出します。前奏、間奏は、まるで琴で演奏しているかのように作られています。それが、いっそう華やかさを演出しています。前奏が長く、工夫が凝らしてあるのは、踊りを見せるためです。山口俊郎の編曲が光っています。 【出版】 ・「花かげ」は、昭和七年(1932年)一月発行の大村主計著 第一童謡集『ばあやのお里』(児童芸術社)に掲載されています。 大村主計二十七歳の出版。発行所は「児童芸術社」東京市外長崎町二〇四八番地。この住所は大村主計の当時の住居と同じ。つまり自費出版。 私(著者・池田小百合)が所有している本は、昭和七年二月二十日発行(再版)、「清水とく様 著者」のサインがある。元の持ち主は「清水とく」という人らしい。この童謡集には、「絵日傘」は掲載されていません。 巻頭部に収められているのは「ばあやのお里」(10、11ページ)で、次に「花かげ」(12、13ページ)が掲載されている。

・昭和七年九月には第二童謡集『麥笛(むぎぶえ)』(児童芸術社)も刊行している。 「絵日傘」は掲載されていません。 【歌碑】 ・山梨県甲州市塩山上於曽の向嶽(こうがく)寺(大村家の菩提寺)の境内には、一番の歌詞が刻まれた歌碑があります。昭和32年10月5日建立。発起人は堀内敬三、西條八十、サトウハチローなど。

・平成十一年五月十六日、牧丘町民文化ホール(愛称「花かげホール」)前庭に、三番までを刻んだ歌碑が建ちました。

・富士河口湖町妙法寺にも歌碑があります。 【「くるま」「車」「俥」について】

主計の長女・高野憙子(よしこ)さんによると、「父は文字使いには細やかな神経を使っていました。『花かげ』の第一節、四行目の冒頭を“くるま”と表記したり、“車”や“俥”を使ったりしています。特に“俥”は、人が牽(ひ)く車(=人力車)を強調するために、自動車が普及するようになってからは、もっぱらこの文字を使っていました。自分の詩を揮毫(きごう)する際にも、その時々の感性や時代背景を大事にした結果だと思います」。 【大村主計(おおむらかずえ)の略歴】 ・明治三十七年(1904年)十一月十九日、山梨県東山梨郡諏訪村千野々宮(現・山梨市牧丘町千野々宮)で生まれました。 ・地元の室伏高等小学校を卒業。 ・都留中学校の教員養成所に学び、訓導(小学校の教員)の資格を取りました。 ・大正十年四月、南都留郡小立小学校(現・富士河口湖町)の訓導として二年間奉職しました。 ・その後19歳で上京して大正十二年(1923年)四月、東洋大学に入学しました。このころから文学への道を志すようになった。 ・同校を卒業。昭和初期頃から文学に対する意欲が急速に高まり、文筆、出版活動に入りました。「山梨日日新聞」の文芸欄に詩や評論を数多く投稿すると同時に西條八十の門下生となって、サトウハチロー、林芙美子、菊田一夫らの文壇人との交流を深めて行きました。  ・昭和三年、東洋大学を卒業後、本郷三丁目の文武堂書店に入り小学生向けの学習雑誌の編集にあたる。 ・昭和三年、東洋大学を卒業後、本郷三丁目の文武堂書店に入り小学生向けの学習雑誌の編集にあたる。・昭和四年頃からは、童謡や童話、児童劇の作品を沢山作りました。 ・昭和七年(1932年)童謡集『ばあやのお里』『麥笛』刊行 ・昭和八年から自宅で著作 ・昭和十五年に帝国蓄音器に入社。戦時中「大東亜戦史」「日本わらべうた」のレコード集を制作。 ・昭和十八年(1943年)、同盟通信社に入社。 ・昭和二十年、時事通信社に勤務。 ・昭和二十一年(1946年)二月、東京タイムズ社創立に参画。戦後は東京・駒込千駄木五丁目五〇番地(向丘二‐二三‐一〇)に居住。新聞記者になり編集、企画、事業各局長を経て専務取締役に就任。経営にもたずさわる。 ・昭和二十六年(1951年)四月、日本音楽著作権協会理事、その後、音楽著作権の業務に従事。 ・昭和三十九年、スポーツタイムズ社社長に就任した。 関係した諸団体は、日本音楽著作権協会(議長)、日本音楽著作権組合、日本著作権協議会、日本童謡協会(副会長)、日本作詩家協会(顧問)、日本作歌者協会、日本詩人連盟、帝国華道院、七星会、山人会(理事長)、日本燃焼器具検査協会、美術評論家協会など。各分野の軸心として活躍しました。その功績により数々の表彰を受けました。 ・故郷の近隣の学校から校歌の作詞を依頼されることが多かった。 ・昭和五十五年(1980年)十月十七日、七十五歳で亡くなりました。吉祥寺(本駒込三丁目)に葬られた。 【豊田義一の略歴】 作曲者の豊田義一は、明治三十六年(1903年)、東京・浅草の古商屋=豊田屋に生まれ、東京下町文化の影響を受けて育ち、1920年代後半から30年代にかけて、宮田東峰・川口章吾とならぶハーモニカ奏者として知られた。歌謡や童謡の作曲にも手を染めるようになっていた(上笙一郎編『日本童謡のあゆみ』(大空社)収録。佐々木美砂著「大村主計『童謡集 ばあやのお里』による。)。 昭和十六年(1941年)、三十八歳で急死しました。大変な酒好きだったようです。戦災で全ての物を焼失し、義一について手がかりとなる物は、何も残っていない。 <豊田義一の読み方について> ・「Yoshikazu Toyota」=日本童謡協会編『日本の童謡200選』(音楽之友社)昭和61年発行。 ・「Giichi Toyoda」=湯山昭 中田喜直 阪田寛夫 藤田圭雄 監修『日本童謡唱歌大系Ⅲ』(東京書籍)平成9年発行。 ・「とよだよしかず」=海沼実著『童謡心に残る歌とその時代』(NHK出版)平成15年発行。 ・「ぎいち」=『大村主計』の著者・大村和夫氏は、「名前は、豊田義一(ぎいち)と一般的に呼んでいますので(ぎいち)が正しいでしょう(平成18年4月6日、返信ありがとうございました)。 <結論>読み方は不明。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

大村主計と豊田義一のコンビの代表作は「花かげ」と「絵日傘」の二曲です。「絵日傘」も、歌って行かなければ忘れられてしまいます。 【A面「絵日傘」初吹き込み】 歌手 永岡志津子 伴奏 日本ポリドールオーケストラ レコード番号 ポリドール3546-A(1839N) 録音年月日 1932年 発売年月日 昭和七年(1932年)三月二十日発売(四月新譜)/大衆盤1円20銭。 (註)以上のレコード情報は郡修彦著『親子で読んで楽しむ日本の童謡』(KKベストセラーズ)による情報です。CDで聴くことができます。 一番は「乳母のお里の 春の道」。二番は「乳母のお里は 花の道」と歌っている。 【出版】 ・『おもしろいおとぎばなし 二年の友』(宏文堂)昭和十一年八月二十五日発行に「絵日傘」が掲載されている。 表紙は『おもしろいおとぎばなし』と全て平仮名で書いてある。表題紙と奥付は「オモシロイオトギバナシ」と全て片仮名で表記されている。この『おもしろいおとぎばなし 二年の友』と『おもしろいおとぎばなし 三年の友』は、『大村主計全集3』(大村益夫編 緑蔭書房 2007年)に収録(山梨県立文学館所蔵)。

・主計が亡くなってから出版された童謡集『花かげ』(大村秀子 子供一同編集)昭和五十六年十月十七日発行にも「絵日傘」が40ページと41ページに掲載されている(山梨県立文学館所蔵)。

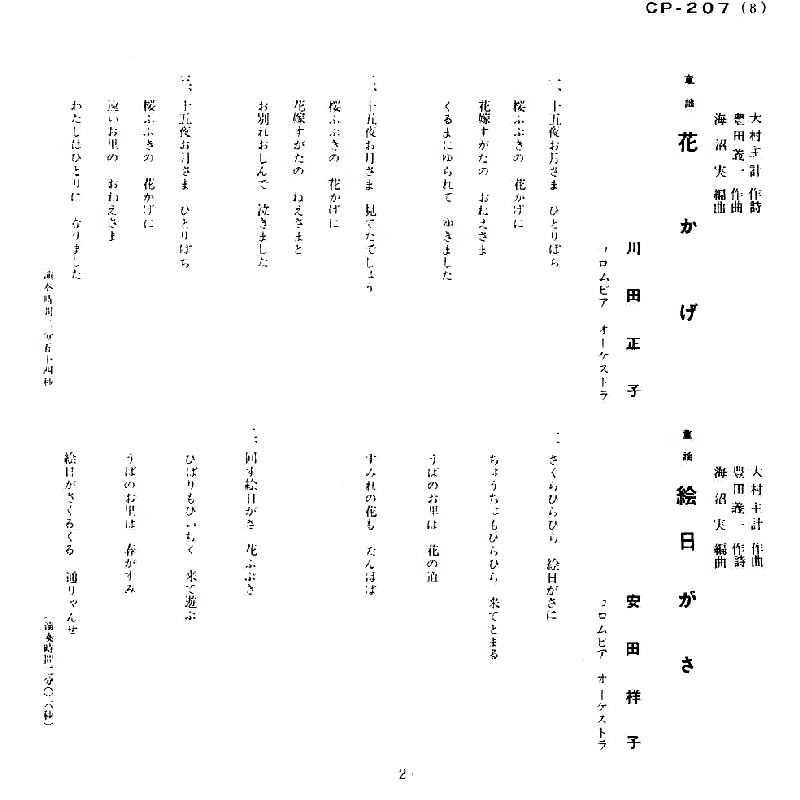

漢字は新字体になっている(平成18年4月6日、大村和夫氏からコピーを送っていただきました。ありがとうございました。) 一番は「乳母のお里の 春の道」、二番は「乳母のお里の 花の道」と韻を踏んだ美しい詩です。 【「花かげ」「絵日傘」その後】 「花かげ」「絵日傘」は戦後も人気の曲で、安田祥子・安田章子(現・由紀さおり)姉妹や川田正子・孝子姉妹(コロムビア)ら多くの童謡歌手がレコードの吹込みをしました。 長田暁二によると、“安田章子は洗足学園中学三年生の時コロムビアからキングに移籍、私が制作を担当するディレクターでした。「花かげ」「絵日傘」など、童謡といっても相当な歌唱力がなければちゃんと歌えないような難曲を選んでレコーディングして貰いました”(長田暁二著『童謡歌手からみた日本童謡史』大月書店)。  川田正子によると、“少女歌手時代のある時、私のためにと二つの曲が用意されました。「花かげ」と「絵日傘」という二曲でした。レコード会社の判断で、私は「花かげ」を歌い、「絵日傘」は孝子が歌うことになりました。「花かげ」はどちらかというと寂しい曲で、私の声に合っていましたし、孝子の明るい声は華やかな「絵日傘」に向いていました。当初、A面は「絵日傘」、B面が「花かげ」でした。ところが、実際に人々に受けたのは「花かげ」の方でした。 作詞の大村主計さんが、年の離れた姉が嫁ぐ日のことを思い描いた詞と、哀愁を帯びたメロディーが日本人には好まれたのでしょう。あるいは、もともと日本人は悲しい歌が好きなのかもしれません。その人気は、あらためて「花かげ」をA面にしたレコードが発売されたほどでした”(川田正子著『童謡は心のふるさと』東京新聞出版局より抜粋)。 (註)北海道のレコードコレクター北島治夫さん所有 コロムビア盤 C25 A面「繪日傘」(M210145)歌・川田孝子、B面「花かげ」(M20146)歌・川田正子。 【コロちゃんレコード】 コロムビアレコード CP-207 池田小百合所有 A面「花かげ」川田正子、「絵日がさ」安田祥子。 B面「お誕生日の歌」「私のお誕生日」松島トモ子。 以上4曲収録。 (JM-429 C1961.12 /コロムビア昭和三十六年十二月) 右は歌詞カードの表紙。 ▼歌詞カード「花かげ」「絵日がさ」いずれも編曲は海沼実。  【歌い継がれている歌詞について】 CP-207「絵日がさ」の一番は「うばのお里は 花の道」、二番は「うばのお里は 春がすみ」となっている。戦後はこの歌詞でヒットしたので現在もこの歌詞で歌い継がれています。編曲をしたのは海沼実。 【「雲雀も」の歌い方について】 二番の「雲雀も」は、永岡志津子、川田正子・孝子、安田祥子、島倉千代子は「ひばりも」と歌った。聴いていて、「雲雀」だということが、はっきりわかる。 河村順子、藍川由美は「ひーばりも」と歌った。一番の「ちょーちょも」にそろえた歌い方です。 ▼歌詞カード「花かげ」「絵日がさ」振付

文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||

明治末から大正はじめにかけて発刊され、全国の小学校で用いられた文部省の『尋常小学唱歌』は、作詞者、作曲者を明記しませんでした。そのため、唱歌の中には今でも、作者が不明な作品が数多くあります。 昭和になり発行後二十年を経ると、歌詞の中に時代遅れのものもあり、国家主義、軍国主義、超国家思想が強化されてきたため、前の歌詞ではなまぬるいという非難も生じて、改訂の必要が起きました。そこで生まれたのが『新訂尋常小学唱歌』(全六冊各二十七曲)です。 これは前の『尋常小学唱歌』の増補改訂版で、各学年とも『尋常小学唱歌』の教材を大部分そのまま転載し、それに若干の新作を加えて訂正したものです。音楽の進歩に即応して伴奏付の別冊教師用が発行されました。 この頃になると、歌の創作に際し、明治時代のように合議制で選曲し、複数の人が創作に携わるのではなく、個人に任されるようになっていました。 編集委員として作曲の部門を担当したのは東京音楽学校教授の信時潔(のぶとききよし)「兵隊さん」「電車ごっこ」「一番星みつけた」「ポプラ」「影法師」「動物園」「遠足」などを作曲、片山頴太郎(えいたろう)「水車(みずぐるま)」、船橋栄吉(ふなばしえいきち)「牧場の朝」、下總皖一(しもおさかんいち)「かけっこ」「螢」、長谷川良夫「摘草」「滝」、橋本国彦「スキーの歌」、沢崎定之(さわざきさだゆき)「お手玉」、酒井悌(やすし)「山雀(やまがら)」などの東京音楽学校の関係者たちでした。信時潔に師事した人が多い。信時潔は編纂の責任者を務めました。作詞では井上赳のもの、作曲では信時潔のものが最も多い。 それでも楽曲の著作権は国が所有し、国民に配布するという考え方だったため、作者名を公表しませんでした。 新訂に当り、新しく加えられた曲目は赤字にしてあります。 〔第一学年用〕(昭和7年3月30日刊)(全二十七曲目) 日の丸の旗、鳩、兵隊さん、おきやがりこぼし、電車ごっこ、人形、ひよこ、砂遊び、かたつむり、牛若丸、朝顔、夕立、桃太郎、僕の弟、池の鯉、親の恩、一番星みつけた、烏、菊の花、月、木の葉、つみ木、兎、雪達磨、紙鳶の歌、犬、花咲爺。 〔第二学年用〕(昭和7年4月6日刊行)(全二十七曲目) 櫻、ラヂオ、二宮金次郎、雲雀、折紙、小馬、田植、竹の子、雨、金魚、蟬、蛙と蜘蛛、こだま、浦島太郎、ポプラ、かけっこ、案山子、がん、富士山、影法師、紅葉、時計の歌、うちの子ねこ、雪、梅に鶯、母の心、那須與一。 〔第三学年用〕(昭和7年4月6日刊行)(全二十七曲目) 春が來た、かがやく光、摘草、木の芽、茶摘、靑葉、螢、汽車、燕、虹、夏休、波、噴水、蟲のこゑ、村祭、鵯越、雁がわたる、赤とんぼ、取入れ、麥まき、日本の國、飛行機、豐臣秀吉、冬の夜、川中島、私のうち、かぞへ歌。 〔第四学年用〕(昭和7年12月10日刊行)(全二十七曲目) 春の小川、かげろふ、ゐなかの四季、靖國神社、蠶、五月、藤の花、動物園、お手玉、曾我兄弟、夢、雲、漁船、夏の月、牧場の朝、水車、廣瀨中佐、たけがり、山雀、霜、八幡太郎、村の鍛冶屋、餅つき、雪合戰、近江八景、何事も精神、橘中佐。 〔第五学年用〕(昭和7年12月10日刊行)(全二十七曲目) みがかずば、金剛石・水は器、八岐の大蛇、舞へや歌へや、鯉のぼり、菅公、忍耐、朝日は昇りぬ「朝日は昇りぬ、日は出でぬ。」、朝の歌「またたく星影次第に消えて、」、日光山、山に登りて、海、納涼、風鈴、加藤淸正、鳥と花、大塔宮、秋の山、いてふ、入營を送る、冬景色、水師營の會見、兒島高德、三才女、進水式、雛祭、卒業生を送る歌。 (註1)『尋常小学唱歌』では、「朝の歌」が「朝日は昇りぬ、日は出でぬ。」でしたが、『新訂 尋常小学唱歌』では、タイトルが「朝日は昇りぬ」に変わっている。一方「朝の歌」は「またたく星影次第に消えて、」という新しい歌になっているが、堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)では、新訂に当たり新しく加えられた曲目に書いてありません。 (註2)『尋常小学唱歌』では、第六学年用だった「兒島高德」が、『新訂 尋常小学唱歌』では、第五学年用に掲載されている。 〔第六学年用〕(昭和7年12月10日刊行)(全二十七曲目) 明治天皇御製、朧月夜、遠足、我等の村、瀨戸内海、四季の雨、日本海海戰、我は海の子、日本三景、風、蓮池、森の歌、瀧、出征兵士、故鄕、秋、燈臺、天照大神、鷲、鎌倉、霧、鳴門、雪、スキーの歌、夜の梅、齋藤實盛、卒業の歌。 (註)『尋常小学唱歌』では、第五学年用だった「齋藤實盛」が、『新訂 尋常小学唱歌』では、第六学年用に掲載されている。 終戦後、マッカーサーの指令で作者が公表されるようになりましたが、資料の散逸や消失などで、いまだに作者不詳の作品も多く、戦争の影響はこんなところにもあります。 |

|||||||||||||||

【『新訂 尋常小学唱歌』について】 「牧場の朝」は、昭和七年『新訂尋常小学唱歌(四)』に作者不詳として収録されました。伴奏譜は名作といわれます。「牧場の朝」の作曲者は調査から、声楽家で東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)教授だった船橋栄吉と判明しています。 『新訂 尋常小学唱歌』 〔第四学年用〕(昭和7年12月10日刊行)(全二十七曲目) 新訂に当り、新しく尋常小学唱歌に加えられた曲目は赤字にしてあります。 春の小川、かげろふ、ゐなかの四季、靖國神社、蠶、五月、藤の花、動物園、お手玉、曾我兄弟、夢、雲、漁船、夏の月、牧場の朝、水車、廣瀨中佐、たけがり、山雀、霜、八幡太郎、村の鍛冶屋、餅つき、雪合戰、近江八景、何事も精神、橘中佐。 【船橋栄吉の略歴】 ・明治二十二年(1889年)十二月十五日、兵庫県明石郡明石町大蔵谷(現・明石市東人丸町)の旅館の跡取り息子として生まれました。 ・二歳で父を失う。小学校卒業後、実家の旅館を手伝いながら独学し、小学校教員及び中等学校教員免許を取得。また母が長唄をよくしたことから、自身も音楽に関心を持つようになり、特に瀧廉太郎の「荒城の月」「箱根八里」などの唱歌を好んだ。 ・やがて音楽を志して上京、東京帝国大学事務局で給仕として働くかたわら、外山国彦に師事。 ・明治三十九年(1906年)、東京音楽学校予科に入学。当初はピアノを学んだが、その歌声を聴いた三浦環に声楽部を勧められ、本科に進んでからは声楽を専攻した。 ・明治四十三年(1910年)、同校本科声楽部卒業。 ・大正元年(1912年)、同校声楽専攻研究科修了。この間、指揮や作曲にも挑戦し、初の自作曲「二人の恋」(詞・服部嘉香)を自らの独唱により初演。 ・大正二年(1913年)、満鉄(南満州鉄道)の招きで、音楽学校同窓の小松耕輔や大和田愛羅らと鮮満旅行へ行ったときの写真(松山哲則氏提供)。

・大正三年(1914年)、同校ピアノ専攻研究科修了。母校で教鞭を執った。同校講師。声楽と作曲の指導にあたる。 ・大正五年(1916年)、「皇后行啓演奏会」では貞明皇后の前で独唱を披露。 ・大正六年(1917年)、助教授に昇進。 ・大正十二年(1923年)、独唱曲「乳草」「父と子」(いずれも浜田廣介作詞)「踊り子」、混声合唱曲「偶感」の四作品を発表し、好評を博す。一方で、盛んに演奏活動を行う。  ・大正十三年(1924年)十一月、奏楽堂で開かれた東京音楽学校定期演奏会で、グスタフ・クローン指揮のベートーベン第九交響曲の日本人による初演では、バリトンのソリストを務めて将来を期待された。 ・大正十四年(1925年)より二年間、文部省在外研究員としてドイツのベルリン国立音楽院に留学。帰国後は教授に就任し、声楽科の主任教授を務めた。以降は演奏活動を減らして後進の指導に力を注ぐ。 ・そのかたわら、昭和五年(1930年)には文部省音楽視学官、文部省中等教育検定委員、文部省音楽教科書編纂委員などを務めた。「牧場の朝」は、その時の作品。作曲の経緯は不明。 ・「牧場の朝」が発表された年、昭和七年(1932年)十二月二十二日に四十四歳の若さで逝去。他の作品に「時の流れ」「大東京市歌」「皇軍の歌」などがある。 (註Ⅰ)『日本の作曲家』(日外アソシエーツ)を参考にしました。これには“四十三歳で亡くなった”とありますが、誕生日は明治二十二年(1889年)十二月十五日で、亡くなったのは誕生日を一週間過ぎているので四十四歳。『日本人名大辞典』(講談社)は“四十四歳”になっている。 (註Ⅱ)金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌(中)』大正・昭和篇(講談社文庫)には“船橋栄吉(1899~1932)”と書いてある。これは信頼され多くの出版物に使われている。1899年誕生だと亡くなったのは三十三歳ということになってしまいます。堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)には“作曲は船橋栄吉(1889-1932)、東音教授であった”と書いてある。これが正しい。 【楽譜について】 詳しく見ましょう。 <初出の楽譜> 『新訂 尋常小学唱歌』第四学年用(文部省)昭和七年(1932年)十二月十日発行。

・作者不詳 ・旋律は四小節のフレーズ五つで作られている。 ・♪=132、ニ長調、八分の四拍子。この拍子は珍しい。 <優れた伴奏譜> 『新訂 尋常小学唱歌 伴奏附』第四学年用(文部省)昭和八年二月十五日発行。 伴奏附(教師用)の楽譜が別に発行されました。今までにない新しいスタイルの唱歌教科書。「牧場の朝」の伴奏の美しさは特筆され、当時の唱歌の中で最も優れた作品といわれます。初出を追究している研究者は必見です。 (註)教科書研究センター教科書図書館所蔵。古い書物のため複写不可(これでは勉強にならない)、閲覧のみ可能。 さいたま市北区の方から『新訂尋常小學唱歌伴奏附』第四學年用(文部省)の表紙、楽譜(一、三番はカタカナで、二番は平仮名で書いてある。児童用教科書と同じ)、歌詞(三行書きになっている。スペースの関係でしょう)、奥付(昭和八年二月十五日発行)を送っていただきました。ありがとうございました(2015年8月17日)。 PDFファイルで参照できます。この資料は、作曲者の船橋栄吉の長男・船橋栄一郎(大正十三年‐昭和十七年)氏の愛用のもので、ピアノ楽譜左手部分に1 2 5などの指使いの書き込みがあります。熱心に練習した事がうかがえます。 ただし、この伴奏譜は『日本童謡唱歌大系Ⅰ』明治―昭和前期(東京書籍)、『原典による近代唱歌集成』演奏用楽譜Ⅱ(ビクターエンタテインメント)、足羽章編『日本童謡唱歌全集』(ドレミ楽譜出版社)、『ポケット歌集ピアノ伴奏曲集』(教育研究社)などでも見る事ができます。

伴奏右手に61鍵盤の大型オルガンにない音(3点ロ音)が指定されている事から、この伴奏譜はピアノ用に書かれたものとわかる。出版当時から華麗な伴奏が評判を呼んだ。作曲者の船橋が、もともとピアノ専攻だったからでしょう。しかし、この伴奏を弾きこなせる小学校教師がいたかどうか疑問です。さらに美しいメロディーには2点ホ音があり、子どもたちが歌うには高すぎます。船橋は声楽家ですから高い声が出たのでしょう。 <昭和二十二年版の楽譜> 『五年生の音楽』(文部省)昭和二十二年発行。作詞 作曲 不明。

・歌詞の難しい漢字は平仮名になっている。「カンカン」「リンリン」「ピイピイ」はカタカナ。 ・楽譜(♩=132、ハ長調、四分の四拍子)に改訂された。伴奏は、子どもにも弾けるように、ハ長調でやさしいものになっている。ニ長調からハ長調に一音下げ、最高音がEになるのをさけている。歌いやすくなった。「ミ」の壁は、この頃からあったのでしょう。 <昭和三十五年版の楽譜> 『小学生の音楽5』(音楽之友社)昭和三十五年四月二十日文部省検定済、昭和三十五年十二月二十五日発行の目次には九月「こきょうの空」「牧場の朝」と書いてあります。「牧場の朝」は九月に歌うようになっています。

・タイトルは漢字で「牧場の朝」。作詞者不明、船橋栄吉作曲。 ・♩=132 ハ長調 四分の四拍子。 ・“ふえ、ハーモニカ、オルガンなどをいろいろに組合わせて「牧場の朝」を演奏しましょう”。 ・“アクセントのついた音は強く歌います”。 一ヵ所だけ「ポプラ」の「ポ」にピアノ(弱く)とアクセントがついている。 ・挿絵がついている。ポプラ並木、鈴をつけた四頭の羊の群れ、帽子をかぶった牧童が柵の上に腰かけて笛を吹いている。 【その後の教科書の扱い】 ・平成元年から第四学年の小学校音楽共通教材(歌唱)に選ばれました。タイトルは<まきばの朝>、「まきば」は平仮名。 ・『小学生の音楽4』(教育芸術社)平成八年発行・平成十二年発行には、タイトル<まきばの朝>、ハ長調、四分の四拍子、文部省唱歌 船橋栄吉作曲と書いてあり、一学期最後の教材になっています。 ・『新しい音楽4』(東京書籍)平成八年発行では、一学期<さくらさくら>の次のページに<まきばの朝>が掲載されています。春の歌として扱われています。 ・『小学生の音楽4』(教育芸術社)平成二十一年発行には、岩瀬牧場の写真が掲載されています。解説には“この歌は、今からおよそ100年ぐらい前に、福島県の岩瀬牧場をモデルにしてつくられたといわれています。今まさに夜が明けようとしている牧場の様子が、まるで絵のようにえがかれています。美しい自然に感動した作者の心が、このような詩を生み出したのでしょうね。”と書いてあります。 ・『小学音楽 音楽のおくりもの4』(教育出版)平成二十一年発行には、牧場の鐘の写真が掲載されています。解説には“この歌がつくられたといわれている牧場のかねです。”と書いてあります。これだけでは説明不足です。 ・『新しい音楽4』(東京書籍)平成二十一年発行には、「日本の歌心の歌」が三曲掲載されています。一曲目は<緑のそよ風>、二曲目は<まきばの朝>、三曲目は<月のさばく>。 <月のさばく>は歌詞に「朧にけぶる月の夜を、」とあるので、<さくらさくら>の近くに掲載する方がよいでしょう。<緑のそよ風>は<サイクリング ヤホホ!>の近くに掲載する方がよいでしょう。<まきばの朝>は歌詞に「霧の海。」とあるので秋の歌です。 いずれの教科書にも、杉村楚人冠の名前はありません。作詞者と確定していないからです。 【歌詞について】 詳しく見ましょう。 一番、深い霧のたちこめている夜明けのようす。「牧場の朝の霧の海」から季節は秋です。「春霞秋霧(はるがすみあきぎり)」同じ水蒸気でも、春は霞で秋は霧となる。「黒い底」ポプラ並木の下の部分が霧におおわれていて、うっすらとした影のように見えます。まだ太陽はありません。一日の始まりを告げる鐘が「かんかんと」響き渡ります。 二番、早々に人も羊も起きて動き出しました。牧場で働く人たちの声が聞こえます。「羊の幾群」ここは羊牧場です。羊の首に着けた鈴の音が「りんりんと」聞こえます。 三番、いよいよ日が昇ってきました。牧場に朝日がさしだしました。「日の影」日の光のこと。森や山も夢から醒(さ)めました。「あかい光」日が昇ったばかりの光は赤味があります。「牧童の笛」が「ぴいぴいと」聞こえます。「野末」野のはずれ。「牧童」=牛や羊などの世話をする少年。のどかな牧場の朝の情景です。 この作品のキーワードは音です。一番、二番、三番の最後は、それぞれ「かんかんと」の「鐘」、「りんりんと」の「鈴」、「ぴいぴいと」の「笛」の擬音で閉じられている。朝日が昇る一瞬を、音を追って切り取った作品です。 いったい誰が書いたのでしょう。後述しますが、作詞者とされる杉村楚人冠の四男の武は、この擬音に注目して杉村楚人冠作詞説を否定しています。著作権の争いがある中で、珍しい例です。 【モデルの牧場はどこか】 モデルは福島県岩瀬郡鏡石(かがみいし)町の岩瀬(いわせ)牧場と言われ、鳥見山(とりみやま)公園に歌碑が建てられました。昭和五十八年(1983年)十一月二十七日除幕。初出の楽譜と一番の歌詞が刻まれている。 ●『サライ』特集 唱歌1990年8月2日(小学館発行)「牧場の朝」解説“作詞者・杉村楚人冠を称えて昭和58年に歌碑が建てられた。岩瀬牧場から近い烏見(からすみ)山公園にある”と書いてある“烏見(からすみ)山公園”は間違い。 しかし、唱歌では羊牧場なのに岩瀬牧場は乳牛牧場で、ポプラ並木などの風景も共通の物がありません。 <岩瀬牧場について> 岩瀬牧場の歴史は古く、明治九年、明治天皇が東北地方を巡幸(じゅんこう)された時にさかのぼる。当時、この周辺は「矢吹(やぶき)が原」と呼ばれ、草木の茂る原野でした。その有様をご覧になった天皇が、側近に開拓を命じられたと伝えられている。

【作詞者は誰か】 調査の経緯 鏡石町周辺では、「牧場の朝」は岩瀬牧場がモデルらしいという噂が戦前からあったようです。町の医師、最上寛(もがみひろし。1926年~1989年)は、作詞者探しを熱心に続けました。そして、近くの須賀川(すかがわ)市立博物館の収蔵庫の中から、大正七年一月に発行された『中学国文教科書 第二』(光風館書店)を探し出し、そこに「牧場の暁(あかつき)」と題する一文を発見したのです。書き出しに「ぢやんぢやんぢやんと半鐘(はんしょう)の音が、霜夜に冴(さ)えて、如何(いか)にも氣たゝましく聞(きこ)える。僕はがばと起きた。外面はまだ暗い。(略)」とあり、欄外には、「岩代国(いわしろのくに・現在の福島県中西部)岩瀬の牧場」との脚注が添えられ、「ひとみの旅」と出典が記されていた。 さらに調べると、明治四十三年十二月の東京朝日新聞に、「牧場の一夜」という紀行文が、十二月二十一日から五日間に渡って連載されていました。教科書に載ったのは、その第三回目の文章だったのです。 「牧場の一夜」の執筆者は、当時、東京朝日新聞で活躍した記者、のち顧問の杉村楚人冠(すぎむらそじんかん)でした。 杉村楚人冠の紀行文「牧場の一夜」を掲載した東京朝日新聞は、国立国会図書館蔵のマイクロフィルムで見る事ができます。明治四十三年(1910年)十二月二十一日は、「牧場の一夜」楚人冠 一、奥州街道。教科書に載ったのは、その第三回目の文章。 ここには苛酷な労働の実態が鮮明に描かれていました。一方、「牧場の朝」の詩はどうでしょうか。「ポプラ並木」聞こえて来るのは「半鐘」ならぬ「鐘」の音。「羊の幾群」からは鈴の音。「牧童」の吹く「笛」の音・・・夢のようなのどかな情景です。 <小林康達の意見> 『楚人冠』百年先を見据えた名記者 杉村広太郎伝(現代書館 2012年7月10日発行)の著者・小林康達の意見は次のようです。 “明治四十三年十二月、福島県岩瀬郡鏡石町の岩瀬牧場を取材したのが「牧場の一夜」である。この時の印象が小学唱歌「牧場の朝」の作詞につながったとされる。・・・・・「牧場の一夜」の連載第三回「牧場の暁」には鐘の音や忙しく立ち働く牧場の様子が描かれているが、一番の違いは「牛や馬」は出て来ても「羊」がいない。もう一つは「霧」の記述がない。この二つをどう解釈すべきか。もちろん事実を記した記事と創作の歌詞が全く同じである必要はない。また記事は明治四十四年(●明治四十三年の間違い)、「牧場の朝」が初めて教科書に載ったのは昭和七年、作られた時期も異なる。しかしキーワードの違いは気になる。筆者(小林康達)の解釈を急げば、連載第一回の「奥州街道」には別のヒントが隠されている。 「生れてより僕は未だ牧場の何なものであるかを見た事がない。古い所では、牛の背に乗って笛を吹きながらやって行く牧童の画などを見て、牧場とは斯な仙人じみた者の、ごたごたと居る処かと思った。其の後、西洋の読本を読むやうになって、牧場といふ言葉に出会ふ毎に、青々とした下草の生えた広い野原で、牛や羊が長閑に遊び戯れてゐる処かとも思った。思ったばかりか、現(まの)あたり、フランスからベルギーへ出る汽車の窓から、此のやうなのを屢見たことがある。もし冬になって雪が牧場一面に積もった時、放し飼ひの牛や羊がおのがじゝ森の蔭や池の汀にさすらふ様を見たら、面白からうとも思った」と述べている。楚人冠の牧場のイメージの原点を示している。さらにつづけて、「誰やらの詩の中に、明けやらぬ牧場の朝の光景を叙した所がある」として、「若い美しい娘」たちの乳搾りのバケツの音が一種の音楽になり、彼女らがそれに促されて合唱する様が描かれている。「霧」は出ては来ないが、ここまで読み進めれば作詞家の想像力や創造力がさらに広がっても不思議はない”。 (註)上記、「誰やらの詩の中に、明けやらぬ牧場の朝の光景を叙した所がある」とは、誰の何という詩なのでしょうか? 小林康達著『楚人冠』の本は、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方から紹介していただきました(2014年3月29日)。 【まだあった別の<牧場の朝>】 『小学生の音楽6』(音楽之友社) 昭和三十三年発行の二学期には、<ふるさと>の次にモーツァルト作曲の<牧場の朝>が掲載されています。この掲載の仕方は正しい。

牧場の朝 岡本敏明作詞 モーツァルト作曲 一、うるわし 朝霧 牧場に 深くこめて うすれ日 さし うるわし 二、うるわし 牧場に 小鳥は 早くも 鳴きて あり うるわし ・ト短調(g moll)、四分の四拍子、♩=104で作られている。 ・a bの一部形式で二部輪唱の曲です。最後に遅れて歌い出した組と合うようにコーダがついている。輪唱曲としては高度なものです。 ・リズムは、ゆっくり落ち着いた二分音符や四分音符を用いている。旋律の動きも大まかな波状形をなし、特に初めの「うるわし」のリズム、旋律の動きと、終わりのコーダでこの曲の美しさを最高に表現している。 ・一番は、朝霧の立ち込める牧場に朝日がさし、草の露が光って美しい。 二番は、朝日はしだいに照り始め、朝の早い小鳥が鳴き出した美しい牧場の情景を歌っています。 【杉村楚人冠(すぎむらそじんかん)の略歴】 父は旧紀州藩士杉村庄次郎、母は旧紀州藩医木梨玄庵二女とみ。父は二歳の時亡くなる。母一人子一人となった。遺産を狙う親族が、母とみを離縁させようとし、また屋敷を売り払った代金を騙し取られるという事件がつづいた。とみは敢然と離縁をはねのけ、実姉の夫で玄庵の跡を継いだ木梨貞斎の医院に付属する二間だけの長屋で母子つつましく暮らすことを選択した。 幼い頃、病弱で痩せこけ、しかも気弱で背ばかり高かったので本名のヒロタロウをもじってヒョロタロウとあだ名され、若い寡婦の母への誹謗中傷も含めて、まわりの子どもたちに毎日のようにいじめられた。大人になった廣太郎は、「身の丈五尺六寸七分也」(『七花八裂(しちやはちれつ)』著者自伝による)。 母は、乏しい家計の中から牛乳や牛肉など栄養となるものを与え、また学校や漢学塾に付き添って励ます優しい母であったが、礼儀に反するようなことをすると、「武士の子」にあるまじきことと、厳しく叱って躾けた(小林康達著『楚人冠』(現代書館)2012年7月10日発行による)。 ・明治十七年三月、和歌山中学(現・県立桐蔭高校)入学、一時は不登校も経験したが、和歌山中学に入ってからは逆に反骨精神が育ち、明治十九年の学生改革に際し、校長の不適切な対応に怒りを爆発させた。 ・明治二十年一月退学、明治二十年三月上京。 ・明治二十年、英吉利(イギリス)法律学校(現・中央大学)邦語法律学科入学、二十二年転科、中退。 ・明治二十五年、和歌山新報主筆、新聞人となる。 ・明治二十九年、東京の先進学院(日本ユニテリアン協会自由神学校を改称)卒業後、国民新聞翻訳係、「欧文反省雑誌」編集。 ・明治三十二年、東京のアメリカ公使館の翻訳通訳。ここで語学力を鍛えた。シルクハットを被るのは「草莽の野人」が冠を被るようなものだと卑下し、シルクハットの箱に「楚人冠」と記した。史記の「楚人は沐猴にして冠するのみ」にちなんでおり、のちにこれを号とした。 <楚人冠という号について> 縦横と号す。楚人冠は其の別号。楚人冠という名は、新聞社の前に勤めていた米国公使館で使ったのが始まりシルクハットを着用する機会が多く、それぞれ同じような箱に収めてあったので、他人のと間違われないように自分の箱に「楚人冠」と記しておいた。 楚人冠とは、楚人の冠。楚の項羽と漢の劉邦が中国統一を争っていたとき、秦の都を焼き払って秦を滅亡させた項羽が、「ここを都にすれば天下に覇を唱えられるのに」という忠告を聞かずに軍を引き上げて故郷に帰ろうとしたところ、ある人が「楚人は沐猴(もくこう)にして冠するのみ」、楚人は猿が冠をつけているようなものだと嗤(わら)い、それを聞いた項羽がその人を釜ゆでの刑にして殺してしまったという『史記』の「項羽本紀」の故事に拠っている。自分がシルクハットを被るのは、「草莽の野人」が冠を被るようなものだと卑下したのである。 筆名としては、明治三十六年七月号の『新仏教』、「藤井宣正君を憶ふ」で使ったのが最初である(小林康達著『楚人冠』による)。 ・同年十一月、熱海伊豆山の相模屋旅館主浜田文作長女蘭と結婚。 ・明治三十六年十二月、東京朝日新聞社に入社して外国人係、翌年外電係を兼務。 ・明治三十七年から明治三十八年にかけての日露戦争の折に、ロンドン・タイムズに載った「日露戦争論」を翻訳して朝日新聞に載せた。この文は、ロシアの文豪トルストイが寄稿したものだったので、大反響を呼び、杉村の語学力が認められた。 ・明治三十九年、日露戦争の後、満韓の戦跡視察。 ・明治四十年、「朝日」が英新聞「ロンドン・タイムズ」提携を機に返礼使伏見宮の取材のため特派員として渡英。 ・明治四十一年、朝日新聞主催世界一周会に引率者として参加。これらの経験が『大英游記(だいえいゆうき)』『半球周遊』となった。その軽妙な筆致が話題を呼んだ。 ・一方で明治四十三年頃から、新聞記者として国内を視察、取材してまわった。この時の紀行文集のひとつに『ひとみの旅』がある。これは新潟、福島、富山などを取材した際の文集。その中の一つ「牧場の一夜」が岩瀬牧場を取材したものだったため、唱歌「牧場の朝」の作詞者ではないかとなった。 ・明治四十四年、新聞紙面製作の台所である調査部を、わが国新聞界にはじめて創設、初代部長。 ・大正三年、第一次世界大戦につきロンドン特派、翌年、社主・村山龍平の日本刀献上使者としてベルギー皇帝に謁見。 ・大正四年、サンフランシスコの世界新聞大会に出席講演。 ・大正十一年、ニュース速報にともなう誤報、斬捨て御免の弊を正す記事審査部を創設。縮刷版発行(大正八年)など新聞近代化に基礎的な貢献をした。 ・大正十二年一月二十五日、日刊『アサヒグラフ』(同年十一月から週刊)を編集局長として創刊。今日の写真新聞雑誌の草分けとなった。 ・退社後も顧問(朝日新聞社監査役)として新聞事業に貢献した。随筆家としても有名。週刊『アサヒグラフ』に「湖畔吟」、『週刊朝日』に「山中説法」を連載。皮肉とユーモアに富む風格あるエッセイスト、随筆家として名声を高めた。週刊『アサヒグラフ』は平成十二年休刊。 ・小説「うるさき人々」を『朝日新聞』に連載。『楚人冠全集』十八巻(昭和十二年~十八年 日本評論社)には「最近新聞紙学」をはじめ前述の作品を集めて多彩。 ・昭和二十年(1945年)十月三日、千葉県手賀沼のほとり「白馬城」と称した自宅にて終戦の秋七十三歳で死去。 「筑波見ゆ冬晴れの洪(おお)いなる空に」の句碑が我孫子楚人冠公園にある。 新聞記者(明治大正昭和にわたる高雅な新聞人)、評論家、随筆家。 (参考文献)日本近代文学館・編『日本近代文学大事典』(講談社)、小林康達『楚人冠杉村広太郎伝』(現代書館、2012年7月), 最上寛の調査により、「牧場の朝」の作詩者は杉村楚人冠という説が有力になり、現在では、作詞 杉村楚人冠と明記した書物も少なくない。「牧場の朝」は、福島県岩瀬郡鏡石町(岩瀬牧場)の観光にも貢献している。 【作詞者の検証】 作詞者は本当に杉村楚人冠か <そのⅠ> 東京朝日新聞の連載では、杉村楚人冠が岩瀬牧場を訪れたのは明治四十三年十二月十四日で、 「雪が降り、霜で道はぬかるんでいる」と記し、歌にあるような、のどかで牧歌的な記述は見当たらない。さらに「霜白き曉の空、 鏘々(そうそう)たる半鐘の音に連れて人馬の走(は)せ參(さん)ずる様戰塲(せんじょう)もかくやと勇ましげな、牧塲を生優(なまやさ)しい風流らしいものと心得て來(き)た僕は少からず面喰(めんくら)つた」と書いている。 <そのⅡ> 最上寛の研究は、鏡石町の企画課長だった小林申(しん)に引き継がれた。現在は岩瀬牧場歴史資料館長。1982年、小林申が杉村楚人冠の四男の武(故人)に面会した。 「父から“「牧場の朝」を作詞したのは自分だ”という話は一度も聞いたことがありません。父は“かんかん”とか“りんりん”という擬音語を文中にほとんど使わない人でした」と語った。武は、楚人冠の文章から詩想を得た別人が作った可能性も指摘したという。 小林は何度か足を運んだが武は首を縦に振らなかった。最後は、「おやじが作詞したとは言いかねますが、町が何をしても異存はありません」と言ったそうです。 武の二男の嫁、万寿子(ますこ)は、「義父にしても、確たる証拠があったわけではありません。しかし、亡くなるまで『認めない』と言い張っていました」。 <そのⅢ> 作詞者名を記した歌詞の原文は発見されていません。 ★雑誌『NHKきょうの健康』2007年7月号連載⑯「こころに残る愛唱歌・牧場の朝」の掲載写真が福島市・吾妻高原牧場なのは、なぜでしょうか。実際に「岩瀬牧場」に行ってみる必要がありそうです。 ★杉村楚人冠の四男の武は、楚人冠の文章から詩想を得た「別人」が作った可能性も指摘したという。「別人」とは、だれのことでしょう。 このモダンな詩が書けた人物は、一体だれだったのでしょうか。 「ポプラ」「電車ごっこ」を作詞した井上赳という可能性があると思います。 <「ポプラ」について> 【初出】 『新訂尋常小学唱歌』第二学年用(文部省)昭和七年四月六日発行に掲載。初出には作者名は書いてありません。 ●金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)の「ポプラ」の楽譜の下には第一学年用の表紙が掲載してあり、間違っている。第二学年用の表紙を掲載するのが正しい。

♩=126 ヘ長調 四分の四拍子 旋律はA(ab)B(cd)の二部形式で作られている。

『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)の解説には“「つっ立つ」などという俗語は、以前の文部省唱歌には用いられなかった言葉で、そんなあたりに新しみがただよっていた。”と書いてある。 【歌詞を詳しく見ましょう】 高く広い大空に向かってつっ立っているポプラの木、それは並木かも知れないが、それが夕日にはえ、夜空にそびえる姿を歌ったもの。天高くそびえるポプラ並木は北海道でよく見かける。 一番は、夕日に輝いてきらきらと嬉しそうにふるえているポプラを歌っている。 二番は、夜空にそびえていて、お星さまと、ひそひそと話しているポプラを歌っている。 「ポプラ」は、井上赳 作詞、信時潔 作曲と判明している。 <「牧場の朝」の作詞者は井上赳か> ・「牧場の朝」は日の出のようす、「ポプラ」は日の入りのようすを歌っている。この二曲は同じ人物が書いた姉妹品ではないかと思える。 ・「牧場の朝」も「ポプラ」も、七・五調です。 ・「牧場の朝」には、「かんかんと」「りんりんと」「ぴいぴいと」の歌詞がある。「ポプラ」にも、「きらきらと」「ひそひそと」がある。 ・「牧場の朝」には、「小舎小舎の」の歌詞がある。「ポプラ」にも、「枝枝の」がある。 ・「牧場の朝」の「黒い底」に対し「ポプラ」は「黒い梢」。 ★これだけ類似点があるが、井上赳は「牧場の朝」の作詞者と名乗り出ていない。そればかりか、これまでの研究者のだれ一人として井上赳を「牧場の朝」の作詞者とする人がいない。 「牧場の朝」の作詞者は誰なのでしょうか。 【出典を書こう】 川崎洋著『心にしみる教科書の歌』(いそっぷ社)の「牧場の朝」を読んで驚きました。次のように書いてあったからです。 “以上、長田暁二『母と子のうた100選』(時事通信社)、毎日新聞学芸部『歌をたずねて』(音楽之友社)を参考にし、部分的に引用させていただきました”。これは、驚くような事ではなく、当然の事なのですが、日本文学、特に児童文学書では、引用の出典が書かれていない物が多いのです。 次の研究者のためにも出典は書いておくべきでしょう。そうすれば一からの調査でなく、その上の段階の調査ができます。 研究結果は、みんなの共有財産にしたいものです。 【NHK『みんなのうた』で放送】 「牧場の朝」は、NHK『みんなのうた』昭和四十三年(1968年)六月から七月、東京少年少女合唱隊の歌で放送された。これは、インターネットのNHK『みんなのうた』で確認できます。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

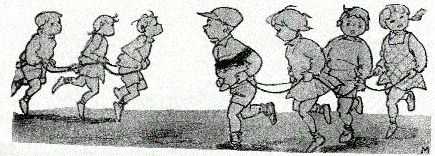

▲「電車ごつこ」 『新訂 尋常小学唱歌』(第一学年用)昭和七年発行 【発表】  電車ごっこを歌ったこの歌は、昭和七年三月三十日発行の『新訂 尋常小学唱歌』第一学年用(文部省)に掲載されました。ニ長調(D Dur)ヨナ抜き長音階。四分の二拍子。井上赳(いのうえたけし)作詞、信時潔(のぶとききよし)作曲。 電車ごっこを歌ったこの歌は、昭和七年三月三十日発行の『新訂 尋常小学唱歌』第一学年用(文部省)に掲載されました。ニ長調(D Dur)ヨナ抜き長音階。四分の二拍子。井上赳(いのうえたけし)作詞、信時潔(のぶとききよし)作曲。 歌詞の一番は、電車ごっこ遊びを始めて動き出すまで、電車で遊ぶ役割の紹介が書かれています。六人が遊ぶメンバーです。働く二人は、運転手と車掌。お客は四人です。綱を持って電車に見立てます。全員の足が車輪です。 二番は、電車が発車して、停留所に止まるまでを歌っています。 歌の終わりには「ちんちん」と、発車の合図のベルの音があり、当時は子どもたちに人気でした。歌詞は「つぎは上野の公園前だ。」  ⇐「電車ごっこ」をして遊ぶ子どもたち 路面電車が日本の京都に初めて登場したのは明治二十八年のことです。そして名古屋、東京、大阪などの大都市に走り始めたのは明治三十年代に入ってからの事です。 【『新訂 尋常小学唱歌』について】

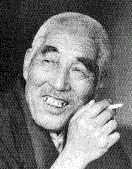

【信時潔(のぶとききよし)の略歴】  ・明治二十年十二月二十九日、大阪で生まれました。 ・牧師だった父親の任地に伴い、高知、京都、再び大阪そして東京と転居を繰り返しました。 ・明治四十三年、東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)本科器楽部を卒業し、新に作られた研究科作曲部を大正四年に卒業。 ・大正九年ドイツに留学し、ゲオルク・シューマンに作曲を学びました。 ・大正十二年から母校の作曲科の教授となり、下總皖一、諸井三郎、片山頴太郎ら多くの作曲家を育てました。 ・歌曲『北秋の』(清水重道・作詞)、軍歌『海ゆかば』(大伴家持・作詞)の作曲で有名です。 ・昭和四十年八月一日、七十七歳で亡くなりました。 【註】信時潔の出生地は、鮎川哲也著『唱歌のふるさと 花』(音楽之友社)では、「京都生まれ」となっています。 しかし、死亡(昭和四十年八月一日)記事を厚木市立中央図書館で調査すると、毎日新聞では「東京生まれ」、読売新聞では「大阪生まれ」になっていました。 インターネットのホームページで「信時潔作曲の校歌」を検索すると、三百十四件もありました。その内の十件に、作曲者の出生地を問い合わせました。すると、成蹊学園総務部広報課の本郷氏より『ニューグローヴ世界音楽大事典』(講談社)に、「大阪生まれ」とあることを知らせていただきました(2003年6月30日)。ありがとうございました。 また、音楽之友社を通じて信時潔の次男の次郎氏に問い合わせていただこうとしましたが、『唱歌のふるさと 花』を担当した編集者は、すでにおられませんでした。 『唱歌のふるさと 花』には、「信時潔の旧居(東京・国分寺市)」と「武蔵野の果てに住む」の記載がみられます。そこで、電話案内で国分寺市在住の信時次郎氏を問い合わせてみると、該当する一軒が、まさにそのお宅でした。電話で奥様と話ができました。  国分寺市にお住まいの信時次郎氏より届いた葉書によると、「(信時潔は)大阪で生まれました。昔の事で、調査が困難だった」そうです。ここに、正確な出生地「大阪」を記す事ができました。ありがとうございました。(写真右は信時次郎氏) 国分寺市にお住まいの信時次郎氏より届いた葉書によると、「(信時潔は)大阪で生まれました。昔の事で、調査が困難だった」そうです。ここに、正確な出生地「大阪」を記す事ができました。ありがとうございました。(写真右は信時次郎氏)●三國隆三著『ふるさとを歌おう!』(展望社)の132ページには「信時潔の出生地は諸説あるが、池田小百合氏の調査で東京・国分寺市とわかった」と書いてあるが、池田小百合著『子どもたちに伝えたい日本の童謡<東京>』(実業之日本社)の註の読み間違いです。池田小百合著のp.109にも書いてあるように出生地は「大阪」が正しい。 ●さらに、254ページでは、「曲・信時潔(しんじきよし)」→東京都」と書いてあるのは間違い。正しくは「曲・信時潔(のぶとききよし)→大阪」。 【歌詞と曲の改訂】 昭和十六年二月発行の『ウタノホン上』国民学校初等科第一学年用(文部省)に掲載する時、井上赳の歌詞の一部を改め、曲は下總皖一(しもおさかんいち)が作り直し次のようになりました。※国民学校芸能科音楽参照 【曲名の改訂】 曲名は、カタカナで「デンシャゴッコ」。歌詞も、漢字とカタカナで書かれていました。挿絵では、六人の国民学校の子どもたちが電車ごっこをしています。真中に、おかっぱ頭の女の子が乗っています。 【歌詞が改められた】 東京の市電(後、都電)の停留所の一つであった歌詞の「つぎは上野の公園前だ。」の所は、井上赳が「ツギハ ボクラノ 學校前 ダ。」に改めました。全国の学校で歌われる事を考慮したものと思われます。地方の子どもは、「上野の公園」を知りません。これで歌がぐっと身近になりました。 「オノリハ オ早ク、ウゴキマス。」と、車掌の言葉には「 」を付けました。そして、子どもたちに人気だった「ちん ちん」を省きました。

【作曲し直す】 下總皖一が、リズムや節を歌いやすく作曲し直しました。ハ長調(C Dur)ヨナ抜き長音階で作られている。四分の二拍子。 (註) 下總皖一は、「たなばたさま」もヨナ抜き長音階で作曲している。

例えば、信時作曲では、一番の「♪♩♪ シヤ シヤウ ハ」のシンコペーションのリズムに、二番では「♪♩♪ でん しや は」を、あてはめて歌う事になるので難しいです。 そこで、下總作曲では、この小節を全て八分音符のリズムにしました。一番は「♪♪♪♪ しゃ しょ う は」、二番は「♪♪♪♪ で ん しゃ は」と、わかりやすくなりました。 そして、最後の「♪♪♪♪ おのりは ♪♪♪♪ おはやく ♪♪♪♪ うごきま ♩す」も全て単純な八分音符だけのリズムにしました。(「す」だけ四分音符になっている)。 ベルの音「ちん ちん」がこの曲のおもしろい部分で、子どもたちに好かれていたのに、下總作曲では省かれ、ピアノ伴奏譜の最後に「チン」という擬音が装飾記号で書いてあるだけになりました。この装飾音は短前打音。アクセントは本音譜の方につく。スタッカートも書いてあるので短く演奏する。作曲上「ちん ちん」を省くように提案したのは下總でしょう。 (註) 下總皖一は、『たなばたさま』を作曲する時、「きらきら おほしさま」を「おほしさま きらきら」と入れ替えた。このアイディアは下總皖一で、作曲の時、「おーほしさーまー」と盛り上がりが生まれるようにしたかったからでしょう。入れ替えて成功しています。 『デンシャゴッコ』は、全国の子どもたちが歌う事を考えて歌詞を変え、歌いやすいようにと作曲をし直したことにより、エネルギーを失い平凡な曲になりました。

【井上赳(いのうえたけし)の略歴】(一八八九年~一九六五年) ・明治二十二年七月、島根県松江の士族、足立家の次男として父の赴任先島根県邇摩郡大国村(現・大田市)に生まれる。 ・明治二十六年、能義郡広瀬町(現・安来市)の井上家の養子となる。(藤富康子著『サクラ読本の父井上赳』による) ●三國隆三著『ふるさとを歌おう!』(展望社)の254ページの「鳥取県生まれの作詞家・井上赳」と書いてあるのは間違い。正しくは「島根県生まれ」。 ・松江中学校より第一高等学校を経て、大正四年に東京帝国大学国文科卒業。 ・第七高等学校造士館教授を経て、大正十年に文部省図書監修官。 ・昭和十五年七月~昭和十七年五月まで図書局編修課長、昭和十七年五月~昭和十八年十月まで同第一編修課長、昭和十八年十二月~昭和十九年六月まで国民教育局第一編修課長などを歴任。数々の国語の読本の編集に関係した。昭和十九年六月文部省を依願退職。 ・井上が中心になって編纂した昭和八年発行の「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」ではじまる『小学国語読本』第四期国定国語読本(愛称『サクラ読本』)は、児童中心の思想を反映し、日本の初等国語教育を一新したものとして高く評価された。一学年二冊ずつの十二分冊。昭和八年から十五年までに尋常小学校に入学した世代が使用した。また、低学年の教科書に初めてカラー印刷が使用された。 ・昭和十六年四月、小学校が国民学校に改称。それにともない井上は新しい国語教科書の編纂を命じられた。昭和十六年から十八年にかけて完成させた第五期国定国語読本(愛称『アサヒ読本』)は、昭和十六年から昭和二十年まで、国民学校初等科で使用された。一年生の第一教材が「アカイ アカイ アサヒ アサヒ」なので、この愛称がついた。昭和十六年十二月太平洋戦争勃発。 |

||||||||||||||||||

<国定国語教科書区分> 国の方針にのっとった教科書が次々作られた。 第1期国定教科書 『尋常小学読本』(「イエスシ」読本)8冊 1904~1909(明治37~42)年 第2期国定教科書 『尋常小学読本』(「ハタタコ」読本)12冊 1910~1917(明治43~大正6)年 第3期国定教科書 『尋常小学読本』『尋常小学国語読本』(「ハナハト」読本)各12冊 1918~1932(大正7~昭和7)年 第4期国定教科書 『小学国語読本』(「サクラ」読本)12冊 1933~1940(昭和8~15)年 第5期国定教科書 『ヨミカタ』『コトバノオケイコ』『初等科国語』他 (「アサヒ」読本)16冊 1941~1945(昭和16~20)年 この時の国語教科書は、第1期 初等科第1、2学年、第2期 初等科第3、4学年、第3期 初等科第5、6学年、(第4期 高等科第1、2学年)というように順次編纂された。 その編集方針は、文部省編『学制百年史』(昭和五十六年九月)によると、“皇国民の錬成を心髄となし、各教科・各科目を通じて左記の心理的発達段階を確認し、相互の分化連絡を密接にし、この体系のもとに全教科書を発生的・合目的的に組織したのである。 第一期 初等科一・二学年 (情意的な錬成)、 第二期 初等科三学年 (自覚への過渡期)、 第三期 初等科四・五・六学年 (自律的な能力)、 第四期 高等科一・二学年 (積極的な自覚)”と記されている。 第6期国定教科書 『こくご』『国語』(「みんないいこ」読本)15冊 1947~1949(昭和22~24)年 昭和24年 教科書検定制度発足。 |

||||||||||||||||||

【井上赳の略歴】続き ・唱歌の作詞は頼まれて「電車ごっこ」(信時潔作曲・下總皖一作曲)「ポプラ」(信時潔作曲)「螢」(下總皖一作曲)「動物園」(信時潔作曲)「花火」(下總皖一作曲)「田植」(中山晋平作曲)などを作った。 ・昭和二十一年、衆議院議員に当選しました。当選一回。 ・昭和二十六年、東京文科大学(現・二松学舎大学)教授になる。 ・昭和四十年七月二十日に亡くなりました。 【下總皖一の読み方】 【下總皖一の略歴】 【後記】 「電車ごっこ」を歌うと、長い綱を輪にして、その中に入り、歌を歌いながら(歌ったのは、信時作曲)遊んだ子どもの頃の記憶がよみがえって来ます。 広場で遊ぶ時は、小さい子を真中に乗せて遊びました。大きい子も小さい子も一緒に遊びました。尊敬、思いやりの心などが自然にはぐくまれました。しかし、時代が進み、広場がなくなり、がき大将がいなくなると、この単純な遊びは、すぐになくなりました。一人では電車ごっこはできないからです。歌も歌われなくなりました。 童謡の会で「電車ごっこ」(信時作曲)を歌うと、全員歌えました。みんな懐かしそうに元気よく歌いました。いろいろな思い出があるのでしょう。しかし、二番の「♪♩♪ でん しや は」になると、「♪♪♪♪ で ん しゃ は」とリズムを間違えて歌いました。『デンシャゴッコ』と混同しているようです。 「デンシャゴッコ」(下總作曲)の方は、知らない人がほとんどでした。知っている人も、ピアノ伴奏があるのに音を外して歌いました。一般の人は、この二種類の歌を歌い分ける事ができない。 結果、両方とも歌われなくなりました。近年、リクエストもありません。「電車ごっこ」(信時作曲)の方だけでも、歌い継ぎたいものです。 文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』(東京書籍)には「電車ごっこ」は選ばれていません。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

||||||||||||||||||

【初出】 『新訂 尋常小学唱歌』第三学年用(文部省)昭和七年発行に掲載されました。

【歌詞について】 秋の空を、すいすいと群れをなして飛んで行く赤とんぼを歌ったものです。美しい日本の秋を子どもたちに伝えるために作られたものです。 一番は、赤とんぼが川の上(うえ)を上(かみ)へ上へと上(のぼ)って行くようす。「上へ」=川上の方へ。「上って」=飛んで行く。 二番は、西へ西へと夕日に向かって飛んで行く赤とんぼを歌っています。 「流れて行くよ」=流れるように赤とんぼの群れが飛んで行くようす。美しい表現です。

【曲について】 のびのびとした感じのヘ長調(F Dur)、ヨナ抜き長音階(五音音階)、四分の四拍子の歌です。 後半は、くり返され、引き延ばされた形ですが、全体としては、ひとつのまとまりの歌になっています。 【歌い方について】 ・ゆったりした気持ちで、のびのびと歌いましょう。歌い出しの「あーきの」は、はっきりした声で歌います。「あ」は、口が大きく開き、開放的です。 ・「ながれのうえをあかとんぼ」から、だんだん強く、「なんびゃくなんぜん」は力強く歌います。 ・最後の「のぼっていくよ」は、ゆったりと、のびやかなリズムで歌いましょう。「いくよ」だけで三小節あります。「いーくー よーーー ー四分休符+二分休符」。 ・最高音は2点ニ音までなので山田耕筰の<赤とんぼ>より旋律がなだらかで歌いやすい。 ・前奏と後奏が付いていて、山田耕筰の<赤とんぼ>より長く、歌曲の趣もある。清潔で素直な美しい旋律は飽きがこない。 【二つの<赤とんぼ>の扱い】 <童謡の赤とんぼ> 戦後、文部省は新主旨にもとづく編集による音楽教科書を発行しました。“民間の作詞作曲家の手になった童謡で優れたもの”として、童謡<赤とんぼ>(三木露風作詞・山田耕筰作曲)を『五年生の音楽』(文部省)昭和二十二年発行に掲載しました。三番を省略して掲載。 現在も、『小学生の音楽6』(教育芸術社)平成二十一年発行、『音楽のおくりもの5』(教育出版)平成二十一年発行、『新しい音楽4』(東京書籍)平成二十一年発行に掲載され歌い継がれています。現在は四番まで掲載してあります。 <文部省唱歌の赤とんぼ> 文部省唱歌の<赤とんぼ>は、“従来の文部省唱歌にあって歌曲ともにすぐれたもの”でしたが、昭和二十二年版の教科書には掲載されませんでした。童謡<赤とんぼ>を五年生の教材に選んだためです。 文部省は、昭和三十三年に小学校音楽共通教材(歌唱)を開設しました。文部省唱歌の<赤とんぼ>を第四学年用の共通必修教材にしました。しかし、昭和四十三年改訂では、共通教材から外しました。この時すでに童謡<赤とんぼ>の方が愛唱されていたためです。 私、池田小百合が主宰する童謡の会では、秋になると歌います。「次は文部省唱歌の<赤とんぼ>を歌います」と言うと、必ず「知らない」という声があがります。教科書に掲載されなくなり、学校で教えなくなると、歌われなくなりました。この歌は、美しく歌いやすい。みんなで歌い継いで行きましょう。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

【初出】 『新訂 尋常小学唱歌』第三学年用(文部省)昭和七年(1932年)四月六日発行に掲載されました。 【『新訂 尋常小学唱歌』について】

【わらべ唄の表現】 ・四行目の「ほ、ほ、ほたるが灯をともす。」に、「ほ ほ ほたるこい」という昔からのわらべ唄「ほたる こい」の一節が、うまく取り入れられている歌です。「ほ ほ・・・」という表現は、ホタルの淡い光の点滅を表現するのにピッタリです。わらべ唄は、「ほたる こい」や「あんたがた どこさ」のように、一つの短い旋律を多少変化を付けながら繰り返して行く形が多い。 ・楽しい夏の夜の蛍の様子を歌ったものです。 ・「やなぎおぼろに 夕やみ寄せて」=夕やみがせまって川ばたのやなぎが、おぼろげに見える。 【珍しい拍子】

・下總皖一が三十五歳の時の作品です。注目したいのは、二分の二拍子という唱歌では、あまり例のない拍子になっていることです。歯切れよく歌います。 ・ニ長調(D Dur)、高いD音から歌いはじめ、高いD音で終わる構成になっています。夏の風物としての蛍が美しく表現された詩にふさわしく、さわやかで、潤いのある旋律です。 ・歌詞には「行(い)く。」と仮名がふってあり、楽譜は「イク」と歌うように書いてあります。当時の文部省は、字で書いたように歌うように指導していました。その方が、子どもにわかりやすいと思ったからです。 ・A(ad)B(a’c)の二部形式の旋律です。 Aの旋律の動きは、第一段が下行形、第二段が上行形となってAを終わる。 これと対照的にBの旋律の動きは、第三段は下行形、第四段は上行進行をして終止しています。詩も曲も整っていて美しい構成です。童謡風の感じであるため愛唱される曲です。 【昭和22年版の「ほたる」】 『四年生の音楽』(文部省)昭和二十二年発行に掲載。歌詞は、一番と二番だけで、難しい漢字が平仮名になっている。楽譜は、♩=80、四分の二拍子、ハ長調。作詞作曲 不明と書いてある。ピアノ伴奏譜が付いている。 ほたる 一 ほたるのやどは 川ばたやなぎ、 やなぎおぼろに 夕やみよせて、 川のめだかが ゆめみるころは、 ほ、ほ、ほたるが ひをともす。 二 川風そよぐ、 やなぎもそよぐ、 そよぐやなぎに ほたるがゆれて、 山のみか月 かくれるころは、 ほ、ほ、ほたるが とんででる。 【文部省唱歌「ホタル コイ」】 下總皖一は、わらべ唄を元にした「ホタル コイ」も作曲しています。この歌は『ウタノホン 上』国民学校初等科第一学年用(文部省)昭和十六年発行に掲載されました。昭和四十四年発行の『おんがく 1』(教育出版)にも掲載され、戦後も歌われました。 構成 <一部形式の曲> 添加部(4)+一部形式(8)+添加部(4) ・両端に四小節の「添加部」がある。「ホウ ホウ ホタル コイ」 「添加部」は四小節なので独立させることはできない。 ・中間部に八小節の母体となる一部形式の旋律がある。 「チヒサナ チャウチン サゲテコ イ」 「ホシノ カズホド トンデコ イ」

【わらべ唄「ほたるこい」】

京都で歌い継がれているわらべ唄です。蛍を呼び寄せる蛍狩りの唄。(ミ・E) (ソ・G) (ラ・A)の三音だけでできている。終止は(ラ・A)。「ほ ほ」は、蛍の光の点滅を表現していて見事です(楽譜は『四季をつたえる「京」のうた・こころのうた』(ミヤオビパブリッシング)より)。 文部省唱歌「ホタル コイ」は、わらべ唄「ほたる こい」をもじったものです。戦時中に発行された教科書には、タイトルが同じでも違う曲が掲載されている例が多い。これらの曲は、どれも引き続き歌われることはありませんでした。初出の曲が愛唱され続けていたためです。 【『新編教育唱歌集』の「ほたる」】 教育音樂講習會編纂『新編教育唱歌集』(東京開成館)明治三十八年八月十七日修正五版発行の第一集の目次を見ると「一 ほたる(國定讀本歌詞)」と書いてある。私たちが知っている、わらべ唄の歌詞です。楽譜は、誰が作曲したものでしょうか。わらべ唄とは全く違います。

【わらべ唄】  各地に伝わる「螢」のわらべ唄は沢山あります。その土地で歌い継がれるうちに変化し消滅して行きました。それぞれを楽譜にとどめることは困難です。どれが正しいかなどありません。 各地に伝わる「螢」のわらべ唄は沢山あります。その土地で歌い継がれるうちに変化し消滅して行きました。それぞれを楽譜にとどめることは困難です。どれが正しいかなどありません。・町田嘉章 浅野建二編『わらべうた』(岩波文庫)・・・各地の類歌も沢山紹介されている。同じ内容の歌詞が方言に変化し、伝えられているのが興味深い。 ・藪田義雄 安倍盛編『ラジオ・テレビ・レコードわらべ唄110曲集』(全音)・・・ 藪田義雄の解説が文学的で美しい。読んで楽しい。安倍盛が楽譜を担当。こった編曲が、わらべ唄から遠くなってしまっている。 ・『にほんのわらべうた』全四巻(福音館書店)・・・子供たちの写真、イラスト、楽譜、CDで遊び方がわかります。

「ホーホー螢こい」数ある螢唄の中で最も全国に普及した。“「ほうほう」は呼び声であるが、宵闇を縫うように飛び、それと絡みあって螢が明滅するので、いやが上にも美しく心をそそるのである。” 藪田義雄の解説抜粋。 “「ほう、ほう、ほたるこい」の「ほう、ほう」とは何だろうか。まさか、うまく言えなくて、どもっているわけでもないだろう。「ほう、ほう」とやさしく繰り返される言葉は、まさにホタルの点滅のリズムである。ホタルのほのかな明かりを表現するには、まさに「ほう」の言葉がぴったりである。しかし、「ほう、ほう」という歌詞は、単にホタルの点滅を擬音化しているわけではない。「ほたるこい」は江戸時代から歌われているわらべ唄が元になっている。じつはホタルのわらべ唄は全国各地にあるが、その多くに「ほう、ほう」という歌詞が歌われているのである。これらのわらべ唄は、ほたる狩りのときに歌われる。 ホタルはつかまえようとすると逃げてしまうが、じっとしているとホタルのほうから寄って来る。じっと気配を殺していると、ホタルが指先や衣服に止まるのである。ホタルをつかまえるには、竹ぼうきを使うと言われているが、これは竹ぼうきを虫取り網のように振り回すわけではない。竹ぼうきを川の水でぬらして、川辺にそっと置いておくと、ホタルが吸い寄せられるように集まって来るのである。つまり、ホタルを捕らえるには、追いかけるのではなく、こちらに来てもらう。そのときの歌が「ほう、ほう、ホタル来い」なのである。 自分の気配を押し殺しながら「ほう、ほう、ほたるこい」とホタルの光のリズムに合わせて歌っているうちに、自分の存在が、周囲の自然と一つになっていく。そして私たちの存在が周囲の自然の中に溶け込んだときに、ホタルたちは私たちに寄ってくるのである。「ほたるこい」はまさにそんな自然体験にいざなうための、魔法の呪文のような歌なのである。”(稲垣栄洋著『赤とんぼは なぜ 竿の先にとまるのか? 童謡・唱歌を科学する』より抜粋)。 「螢の親父」“螢の親父は金持ちだ、道理でお尻がピカピカだ”(岩手)。下句を反対にして「昼は・・・夜は・・・」とも歌う。夜になると豆提灯をつけて、ササの葉っぱへピカピカして上っていくの意。 〔類歌〕 ・「夜はピカピカ高提灯、昼は草葉の露のかげ」(岩手・青森)。 ・「夜は提灯つけなんせ、昼は菜の葉にとまらんせ」(福島県須賀川市)。 ・「昼は草さのめにとまり、夜はこの町(ちょ)で火をともす」(茨城県水戸市)。 ・「昼はお母(か)さんの乳のんで、晩にはバイバイ高登り」(京都)。

「谷川の水」(佐賀) 鹿島市古枝の唄。「呉りゅう」は「呉れてやろう」の意。佐賀市内では「ホ、ホ、ほーたっじょ、濠(ほい)の水くりゅうか、流れ川の水くりゅう、ホ、ホ、ほーたっじょ」とも歌う。 「螢さ」(秋田)“「ほうほう、螢来い、上の水コ、んめゃくねぁ、下の水コ、んめあじょ、樋コさげて下りて来い。―秋田」という類歌は方言そのままだけに、一層に郷土性が色濃い。「樽コ」「水コ」の「コ」は東北地方に共通した物の愛称である。” 藪田義雄の解説抜粋。 「じんじん」(沖縄)首里附近の唄。ジンジンは螢。八重山では単に「あがれよジンジン さがれよジンジン」と唄う。歌意「螢よ螢よ、酒屋の水飲んで、落ちろよ螢、さがれよ螢」。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

|||||||||||||||||||||

【初出】 ・第四期の『小學國語讀本 尋常科用 巻三』(文部省)昭和九年(1934年)発行に掲載されている[国定国語教科書 参照]。 ・第五期の国語『よみかた 三』にも、掲載(十七 花火 昭和十六年三月七日発行)がある。 詩には句読点がある。一連は「きれい だ。」二連は「何十、何百、」と書いてある。

伊藤まなみさんに教えていただきました(2016年6月2日)。 ・第五期の『うたのほん 下』国民学校初等科第二学年用(文部省)昭和十六年三月発行に唱歌として載っている[国民学校芸能科音楽参照]。 国語と音楽の両方で教えた。 作曲は下總皖一。昭和十五年、四十二歳の作品。作曲をする時、言葉の数を合わせるために、一番は「な」を加え、「きれい だな。」とし、二番は「何十、」を省いて「何百、」と修正しました。

【唱歌の「花火」について】 夜空にあがったきれいな花火を歌ったものです。花火は日本の夏の風物詩、各地で花火大会が開催される。詳しく見ましょう。 <歌詞> 一番は、夜空一面に鮮やかに広がるしだれやなぎの花火のようす。 二番は、色の変わる美しい星の花火のようす。 <楽譜> ハ長調。『うたのほん 下』では拍子記号は分母の数字が省かれて「2」と書いてある。これは四分の二拍子のこと。四小節のフレーズが三つでまとまった形になっている。 曲調は明快で、歌を力強く盛り上げる。特に、歌の始まりが印象的。元気よくいきなり強く歌い出す「どん」は、花火の打ち上げられた瞬間の響きそのままの勢いがある。歌い出しの意表を突く歌詞とメロディーが新鮮で、子どもたちの心をとらえるのに十分な迫力があり喜ばれた。 <歌い方> 明るくきれいに歌いましょう。歌いはじめの「どんとなった」の第一拍目は少し強く。「しだれやなぎ」の部分は特に音程を正しく歌いましょう。全体の速さは、あまり速すぎないように歌います。 【後記】 下總皖一が作曲した「たなばたさま」(作詞:権藤花代)もそうですが、一年の中で四季を通じて、その時期しか歌われない作品は大切にしなければいけないと思います。 文章を使用する場合は・・・《著作権についてのお願い》 ≪著者・池田小百合≫ |

| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。それはルールです。 |

メール (+を@に変えて) |

トップ |