|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

八章 戦後、下関の発展

混乱から復興へ

終戦の翌日から、下関の街は混乱におちいった。

まもなく進駐してくるであろう米兵に対するいろいろなデマが飛びかい、婦女子の不安をつのらせた。

また大畠練兵場に市民が押しかけて、倉庫から物資を持ち出すなど、無秩序状態になった。

はじめて味わう敗戦は、きびしい戦時体制からの解放感はあったが、当初はむしろ虚脱と混乱の状態を生んだ。

また生活は苦しく、とくに食糧難は深刻な問題であった。

しかし無秩序状態の方は徐々に回復し、一九四五(昭和二〇)年一〇月に米海兵隊四〇〇人が下関に入ったときは、さほどの混乱もなく、進駐は平穏のうちに行なわれた。

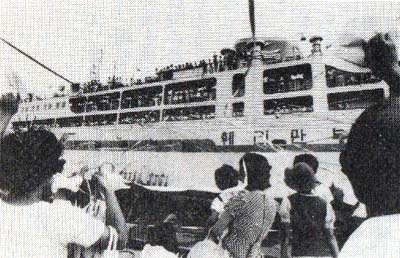

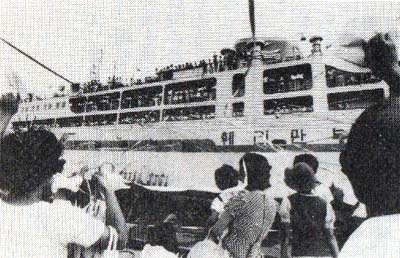

九月には、下関港が外地からの引揚者の上陸港として指定され、その収容病院として下関陸軍病院が国立下関病院として再発足した。

この病院は一八九一(明治二四)年、下関要塞砲兵第四連隊内に設置された赤間関病院で、のち下関要塞病院となり、さらに下関陸軍病院と改称されたものである。

戦災復興は、まず焼野原の整理からはじめられた。そして戦災復興計画のもとに、徐々ではあるが焦土の中から都市再建へ立上がっていった。

公職迫放によって退職した松井市長のあとをうけて市長職にあった松尾守洽が、初の公選市長として一九四七(昭和二二)年四月に就任し、新しい制度のもとで戦後の諸政策を推進していくこととなった。

この年一〇月一日現在の臨時国勢調査では、人口は一七万六六六六人となり、疎開先からの帰住や復員で約二万人も増加した。

一二月二日には天皇の巡幸があり、漁港・大洋第二冷凍工場を巡視、関門トンネル・下関港などの説明をうけられ、翌日小郡に向かわれた。

戦災にあった下関では完備した宿泊施設がなく、関釜連絡船の興安丸が天皇の宿泊所にあてられた。

この行幸の際には、遺家族・戦災者や引揚者の慰問と再建への激励のため、更生会館や愛国寮の入居者に対する慰問もされた。

戦災後二年、ようやく復興も軌道に乗ってきたので、街に明るさを取りもどすため、下関復興港祭りが行なわれ、素人芸能コンクールやミス下関の選出などが、文化団体も協力して盛大に催された。

一九四九(昭和二四)年、市制施行六〇周年記念式典を行ない、成人式もこの年から行なわれた。 |

天皇の行幸 引揚げ者を慰問される天皇

|

一〇月には下関球場が完成、翌年一一月には市民館が完成、魚市場が九年ぶりに復活し、大丸百貨店が開業するなど、復興もすすみ、街は活況を呈するようになった。

一九五四(昭和二九)年八月、町村合併促進法にもとづいて吉母(よしも)・蓋井島(ふたおいじま)を合併、さらに翌年七月、王喜(おおき)村・吉田村を、一一月に内日(うつい)村を合併して面積二一七・四三平方キロ、人口二三万二七五四人とふくれあがった。

しかしながら、戦災復興、学校の増改築、住宅の建設など、山積する戦後の施策に、市は財政負担に悩まされた。

そこで赤字財政解消の手段として下関競艇場が登場するのである。一九五四(昭和二九)年一〇月、長府松小田に開設して以来、その収益は市の財政をうるおしている。

さて、下関の重要産業である水産業の復興は、食糧増産の必要もあって徐々に回復していたが、その下関水産業界に大きな問題をひき起したのが李ラインである。これは大韓民国沿岸から五〇〜六〇カイリの海洋資源と地下資源の領有宣言である。

終戦直後に設定されたマッカーサー・ラインが一九五二(昭和二七)年に廃止され、引続いてクラークラインが設定されたが、一一か月で五三(昭和二八)年に廃止された。

そこで五二(昭和二七)年に設定された李ラインが注目されることになった。

そして漁船の拿捕事件が続出するようになって、漁業基地下関は水揚げ量・入港漁船ともに激減して深刻な打撃をうけた。

さらに中華民国・中華人民共和国の拿捕(だほ)もあって漁船員に大きな不安を与えた。

その後ようやく六五(昭和四〇)年、日韓漁業協定によって一応の解決をみた。

戦後、下関の工業は彦島を中心に西部地区に集中していたが、一九六三(昭和三八)年、長府臨海工業地帯の埋立て造成に着手し、造船企業をはじめ、ブリジストンタイヤ・中国電力火力発電所などが進出して東部の工業地帯を形成している。

文化的都市への道

戦後、民主主義のもとで旧来の教育制度は否定され、新学制により一九四七(昭和二二)年四月から六・三・三制になり新制教育が実施された。

終戦後の財政的、人的に困難な時期ではあったが、改革の焦点である中学校については、まず八校が発足した。

しかし校舎不足のうえ、教科書・教具がまにあわず、また教師の数も少なく、いろいろと混乱した。

さらに男女共学についての議論もわいたが、新制度も何とか戦後社会に定着した。

戦後、世帯の細分化がすすみ、住宅不足の対策として住宅団地が次々と造成され、山陰側の山の田・川中・安岡地区は田園からベッドタウン化していった。

街ができればその地区の学童を受入る学校が必要となり、川中西小学校・山の田小・中学校が開設された。

農林省は、もと釜山(プサン)水産専門学校の引揚げ学生を転入させて、一九四六(昭和二一)年五月、旧海軍防備隊の施設を転用して吉見に水産講習所下関分所(現、水産大学校)を開設した。小郡町にあった山口獣医畜産専門学校が山口大学農学部(のち山口へ移転)として一九四八(昭和三二)年六月、長府に開学した。

商業教育の大字設置が地元で以前から強く要望されていたが、一九五六(昭和三一)年四月、勤労学生のための夜間短期大学として市立下関商業短期大学(現、下関市立大学)が開学された。

さらに一九六二(昭和三七)年四月、市立第二高等学校(のち県立移管)が開校されるなど、高等教育施設の充実もすすめられた。

戦後の政策の特色のひとつとして、新教育制度だけではなく、一般市民が、文化的で健全な生活を送っていけるような施設がつくられ、活動が助成された。

その一端を紹介すると、市民館を中心にして文化活動が活発になり、文芸・音楽・芸能・美術などのグループが次々と結成されていったことがあげられる。

郷土史関係では「下関文化財保存会」と「下関占文化研究会」があり、研究発表と史跡の顕揚につとめた。

のち両会は合併して現在「下関郷土会」にひきつがれている。

「関門民芸会」は異色のグループで、佐藤治が主宰、機関誌『ふく笛』は木版・肉筆・写真を取入れ、こった内容のものであった。

地元の民芸・民俗の紹介、各地の民窯の視察など、幅広い活動をしていた。

スポーツ・レジャー施設の充実も急速にすすんできた。

下関球場の周辺をスポーツセンターとする構想のもとに、総合競技場・体育館・庭球場が着々と完成して、体力づくりの施策がすすめられ、一九六三(昭和三八)年の山口国体では、野球・バドミントン・ウェイトリフティング・クレー射撃・軟式庭球が下関で行なわれた。

近年、交通体系の変遷は激しく、とりわけ自動車交通はめざましいものがある。

そこで一九五六(昭和三一)年、神功(じんぐう)皇后伝説の島、満珠・干珠と火の山が瀬戸内海国立公園に編入されたのをきっかけに、火の山の公園化に着手した。

かって火の山は頂上に砲台が築かれ、要塞として市民の立入はいっさい禁止されていたが、戦後そのベールは取除かれて一般に開放された。

一九六〇(昭和三五)年、まずロープウェイとユースホステルが完成、つぎに国民宿舎海関荘、関門橋開通を目前にして遊歩道・パークウェイ・展望台などの施設が次々に完成した。 |

火の山公園からの眺め

|

二六八メートルの山頂から眼下に関門海峡と世紀の大橋関門橋が全容を見せ、遠くに響灘を望む景観は美しく、多くの観光客で賑わっている。

一九五六(昭和三一)年には下関水族館が開館して、アシカ・イルカのショウが子供たちの人気を集めている。

神功皇后伝説、源平壇之浦の合戦、明治維新と歴史の舞台に登場した下関は史跡にはこと欠かない。

いまも下関では、歴史と観光の街として、観光資源の保全と開発がすすめられている。

下関の新時代

関門国道トンネルは、昭和のはじめ民間で建設が計画され、関門連絡隧道株式会社が創立された。

建設費をはじめ、一人一〇銭、貨物一トン五〇銭と通行運賃まで定めた建設計画書を鉄道大臣に提出したが、あまりの大事業のため許可がおりず、会社は解散した。

政府が本格的に検討をはじめたのに、一九三二(昭和七)年からで、ここでも橋かトンネルかの調査研究がされて、結局トンネルに決定した。

そして三九(昭和一四)年四月、一〇か年継続事業として着工され、豆トンネル、海底部、陸上部の導坑が貫通していたにもかかわらず、二度の空襲で工事施設が焼火、さらに終戦となって工事は一時中止のやむなきにいたった。

その後六年間は坑内施設の維持だけがつづけられた。

一九五二(昭和二七)年、有料道路として工事を再開、五八(昭和三三)年三月、“青い国道”と呼ばれる関門国道トンネルが着工以来戦争をはさんで、実に一九年の歳月と五三人の殉職者まで出してようやく完成したのである。

全長三四六〇メートル、海底部七八〇メートル、上は自動車道、下は人道の二階建てになっている。

これで本州と九州を結ぶ交通体系は大きく変り、下関〜門司間の中継は必要がなくなり、物資輸送はスピードアップされた。

先に関門鉄道トンネルの開通により閉航となった貨車航送船は、のちに自動車航送船となって海峡を往復していた。

しかし国道トンネルの開通によって、完全に海峡から姿を消した。

さて関門国道トンネルは開通はしたものの、交通量の激増は予想以上で、早くも第二の連絡道の検討が始められた。

今回もトンネルか橋かの論議に、周防灘防潮堤案まで加わった。

戦前のように「戦争のとき攻撃の目標になる」という国防上の理由で反対してきた軍部はもういない。

一九六五(昭和四〇)年、建設省は架橋に決定した。

長い間、計画しては消えていった架橋案がようやく陽の目をみることになり、六八(昭和四三)年六月八日、関門海峡の早鞆(はやとも)の瀬戸をはさんで下関側と門司側で起工式が行なわれた。

工事は順調にすすみ、橋塔から対岸の橋塔にパイロットロープを渡す作業は一日一〇〇〇隻を数える船舶の海峡航行を一時ストップさせて行なわれた。

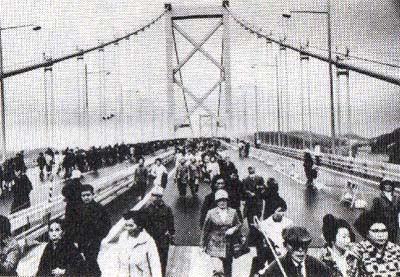

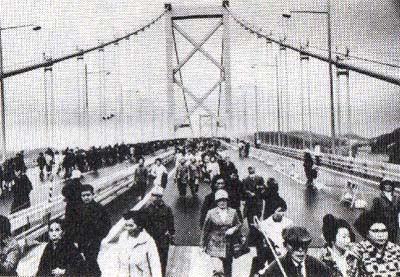

一九七二(昭和四七)年一一月、両市側から進行してきた橋桁が海峡の中央上空で固く結ばれ、世紀の大事業の関門橋は翌年一一月一四日開通したのである。

長大吊橋としては世界第一〇位の長さで、橋長一〇六八メートル、中央径間七二一メートル、桁下高六一メートル(平均満潮位)、六車線の吊橋はグリーン・グレーの落ち着いた色で海峡の空にスマートな姿をあらわした。

この関門橋の開通により、中国自動車道と九州自動車道は結ばれることになった。 |

関門橋の開通

|

もうひとつの九州への新連絡路が山陽新幹線の開通による新関門鉄道トンネルである。

急潮の早鞆の瀬戸の海底を国道トンネルと並んで完成したのが一九七五(昭和五〇)年三月である。

延長一八・七キロで世界第二位の複線長大トンネルである。

新下関駅はスマートな駅舎が勝山地区に建てられた。

この駅周辺は市の副都心として開発がすすめられ、高層ビルが建ち住宅団地が造成されて、静かな田園地帯であった勝山地区は様相を一変した。

国際的にはブラジルのサントス市、トルコのイスタンブール市、韓国の釜山市、中国の青島市と姉妹都市の関係を結び、一九七〇(昭和四五)年六月から下関〜釜山間を関釜フェリーが就航している。

一九七七(昭和五二)年、下関市は市制八八周年をむかえた。米寿の喜びをむかえたというわけである。

この年、文化の殿堂市民会館が竹崎町に新築開館して八八周年記念式典が盛大に行なわれた。

そして現在、工業としては水産加工品・非鉄金属・化学・木材木製品などと、造船業が注目され、水産業としては沿岸漁業のほかに遠洋漁業が大きく成長している。

そして、これらの産業振興と連帯して商業都市としての地位を築いている。

これらは本来、港町下関のもっていた近世以来の機能を、資本主義発展の路線に乗せたものである。 |

|

しかしいま、下関のもつ生産性の限界から、その人口増は停滞している。

こうして海峡の町下関は、由緒ある、しかも戦前のように活気にあふれた町づくりとして、交通新時代に対応して海陸交通機能の連関による国際的な流通拠点都市として、さらに新しい文化都市たらしむべくつとめているのが現状で、そこに郷土の歴史性を生かそうとしている。

top

****************************************

|