|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

七章 大正・昭和初期の下関

1 近代港湾都市への歩み

大陸への門戸/関門連絡船の開通/国際貿易港/

港湾改良工事の発足/築港騒動

2 充実する都市基盤

電灯・ガス・水道/市民の足/ひろがる市域/水産基地下関/

南氷洋捕鯨への進出/関門トンネル開通

3 社会と文化の諸相

社会主義運動と山口孤剣/平穏にすんだ米騒動/

『燭台』と下関文壇/下関ゆかりの芸術家/戦争下の世相/

空襲と終戦 |

1 近代港湾都市への歩み top

大陸への門戸

明治初年以来の富国強兵政策が一応成功して、日本は日露戦争に勝って大陸に権益を確保し、列強のひとつとして西欧先進諸国と対抗していくこととなった。

一九一○(明治四三)年の日韓併合条約によって朝鮮半島が日本の植民地となったために、下関が大陸に近いという地理的条件から、関釜(かんぷ)連絡船が下関と朝鮮の釜山(プサン)の間に就航することとなる。

日韓併合に先立つ一九〇五(明治二八)年九月、山陽汽船商社が壱岐丸(一六八〇トン)を初めて就航させた。

当時の連賃は食事付きで、三等三円五〇銭、二等七円、一等一二円であった。

同年一一月には第二船対馬丸(一六七〇トン)が配船されて、隔日運行であったのが毎日一回出航となった。

翌年三月、鉄道固有法が施行されて関釜航路も国営になった。

大陸との往来は日に日に激しくなり、会下山(えげさん)丸・薩摩丸を配船したが、後この二船の代船として配船された梅ケ香丸・さくら丸はともに三〇〇〇トン級の船で、輸送量の増加に対応していた。

陸上交通のスピードアップ、ことに東京〜下関間に特別急行列車が、また大陸側で釜山〜長春間に急行列車が運転されるようになってからは、同航路も火・木・土に急行便が運航されるようになった。時間も短縮されて九時間半で渡航することができるようになった。

大正時代に入って高麗(こま)丸・新羅(しらぎ)丸などの配船が続き、その頃はまだハシケで旅客や貨物を沖がかりの本船に移していたが、一九一四(大正三)年に下関駅構内の海岸に桟橋が設けられ、直接着岸できるようになってからは、旅客も貨物輸送もともに便利になった。

第一次世界大戦以降、大陸との交通は激増の一途をたどり、景福丸・徳寿丸・昌慶丸があいついで就航、最高時速二〇ノットの高性能で、それまで普通便で一一時間半もかかっていたのが、昼航便で八時間、夜航便で九時間と大幅に短縮することができた。これは当時の大陸交通上画期的な進歩であった。

昭和年代に入ると、わが国の大陸政策と満州建国、さらに国内産業が伸張するにつれて、旅客と貨物は飛躍的に増大し、これに対応して大型船が建造され、七〇〇〇トン級の金剛丸・興安丸が就航した。

速力二三ノット、旅客一七四六人収容のこの二船は、世界最優秀船として当時の海運界にその名を知られたものである。 |

|

さらに第二次世界大戦突入後の一九四二(昭和一七)年九月、天山丸(七九〇七トン)が完成、のち同型の崑崙(こんろん)丸の完成により、当時は大陸への往来がますます活況を呈していたので、金剛・興安・天山・昆崙の四隻が就航していた。

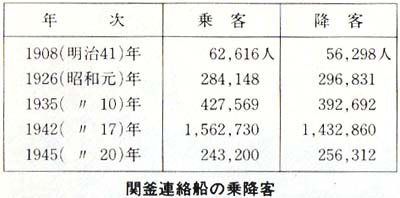

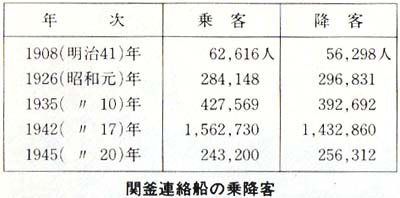

ちなみに一九〇八(明治四一)年以降の乗降客の動きをみると右表の通りであるが、国勢の伸長と大陸への進出をはっきりと物語り、関釜連絡船の盛衰を表わしている。

最盛期には朝六時に入港して一〇時半出航、夕六時に入港して夜一〇時半出航というピストン運航、さらにその間にも続行便を出してもなお乗れない旅客が、一週間も港で待っているという状況であった。

このため下関駅周辺にはその客があふれ、旅館街・商店街・飲食店街は未曾有の活況を呈した。

関釜連絡船の盛衰は下関の経済に大きく影響していたのである。

下関駅と関門連絡船 |

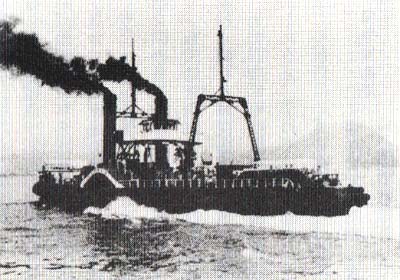

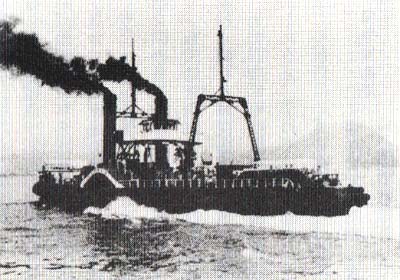

貨車航送船の関門丸 |

関門連絡船の開通

関門連絡船は、山陽線が一九〇一(明治三四)年に赤間関まで全通したことにより誕生した。

それまでは赤間関を基点として門司〜徳山間を山陽汽船商社が運航していたが、鉄道開通と共に自然に閉鎖され、赤間関〜門司航路のみが鉄道連絡船として存続された。

これが一九〇六(明治三九)年、国有鉄道の直営となった。

当時の連絡船の旅客運賃は、三等一〇銭、二等二〇銭、一等三〇銭に分けられていた。

その後、乗降客は日に日に増加し、昭和のはじめには豊山丸・長水丸・門司丸・下関丸の四隻の連絡船が一日五〇往復もめまぐるしく海峡を運航していた。

これまで九州に送られる貨物は、下関で貨車からハシケに積替え、門司に渡って荷揚げされて再び貨車に積みこんで目的地に送られていた。

それが一九一一(明治四四)年一〇月、ハシケ積み輸送を廃正して貨車輸送のみとなり、関森(かんしん)航路が始った。

これが下関〜門司小森江(こもりえ)間の貨車航送船である。当時貨車三両積みハシケ六隻、小蒸汽船二隻で一日三〇両平均が航送されていた。

これも一九一三(大正二)年六月、国有鉄道の直営となった。

一九一六(大正五)年から翌年にかけて、第一・第二可動橋が完成し、一九(大正八)年には自航貨車航送船第一・第二関門丸(各四六三トン)が就航した。

はじめは貨車渡しハシケと自航の関門丸との新旧併用の運航であったが、のち第三・第四関門丸(各四九三トン)も就航するようになって貨車渡しハシケの運航は廃止された。

鉄道輸送の増加と共に渡航貨車も多くなり、一九二六(大正一五)年には第五関門丸(五〇二トン)も就航した。

第一・第二関門丸は大型貨車五台、小型なら六台、第三・第四・第五関門丸は大型貨車七台、小型なら八台を積み、ふだんは三船が運航して五九往復もする大活躍で、鉄道輸送に大きな役割をはたした。

船側に水車を回しながら往来する航送船は、海峡の風物詩として郷愁をそそるものであった。

なお、一般庶民の足として関門渡船をいち早く手がけたのは、門司の石田平吉である。

一八八九(明治二二)年九月、サンパン(中国から東南アジアの沿岸で用いられている小舟)を使って片道五銭で航路を開いたのが始まりである。

これに刺激されて自念組・いろは組・鹿毛組なども航路を開いたので、石田はステッポッチ(汽艇)でこれに対抗し、一八九六(明治二九)年九月、下関にできた関門汽船株式会社と協同経営して事実上、関門航路を独占した。

当時西南部(なべ)町の肥後又回漕店は、和船でこれに対抗してきた。

この競争はついに双方が運賃を無料にしたうえ、手ぬぐいを景品につけるというところまでの泥試合を演じるようなこともあった。

この航路はいまも存続して、関門市民の足として親しまれている。

国際貿易港

これまでみてきたように、古くから下関と関門海峡とを切離して考えることはできない。

商業都市としての下関の繁栄は、国内外貿易と交通による海運がもたらしたものだからである。

明治以後、それまでの北前船の移出入業は衰えたが、国際貿易・遠洋漁業の伸展、これらに伴う国内運輸が活発になり、海上交通はしだいに発展していった。

下関が国際的貿易港として、いかに注目されていたかを、ひとつの例をあげてみると、貿易港としての態勢が整い、貿易関係の内外商社が設置されるにつれて、外国の領事館が、イギリス領事館(一九〇一年開設)、オーストリア・ハンガリー領事事務(同年イギリス領事館で取扱い開始)、ノルウェー領事館(一九〇七年開設)、ドイツ領事館(一九〇八年開設)、アメリカ領事館(一九一九年開設)、スウェーデン副領事(一九二〇年駐在)、ポルトガル副領事(一九二一年任命)、オランダ領事館(一九三〇年開設)と次々に開設された。

このように多数の外国機関が設置されている都市は大貿易港市(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸など)を除いてはまれで、当時の下関が外国貿易において、いかに重要な地位をしめていたかがうかがえる。

ところが、下関港は自然の良港ではあったが、発展していくこれらの諸条件に対して、港域は狭く、小瀬戸と本海峡との急な潮流、港内が浅いことなどを解決する必要に迫られていた。

一方、産業の発達と人口の増加により、市街地が狭小になってきたこともあって、港湾の浚渫・埋立て修築が市勢発展のために不可欠の問題として登場してくるのである。

すでに前の章で述べたように、一八八六(明治一九)年以来、しばしば築港の計画はあったが、いずれも日の目をみず、わずかに唐戸湾の埋立てが行なわれたことと、一九〇一(明治三四)年の鉄道開通の時に、停車場や鉄道引込線用地として埋立てが行なわれ、のち鉄道が国有になってからは国費で関門連絡船や関釜連絡船の係留施設や貨車航送船の発着場などが整備されただけで、大規模な港湾整備計画の実施は長年の懸案であった。

港湾改良工事の発足

港湾改良事業はいよいよ切実な問題になったので、港湾調査会は下関港修築に関する大体方針を決定し、これに基づいて再調査、その成果をもとに一九一〇(明治四二)年度から内務省下関土木出張所が関門海峡改良工事を施行することになった。

第一期工事は一四〇四万六〇〇〇円の工費で、大型船入港にそなえての浚渫工事を主とし、土砂浚渫一〇二四百五〇〇〇立方メートル、除礁(じょしょう)二四二万一〇〇〇平方メートルで、一九二八(昭和三)年度末に完了した。

この除礁作業によって豊臣秀吉の遭難で知られる与次兵衛加瀬も一八(大正七)年に取除かれた。

一九一〇(明治四三)年一〇月、市長に就任した小林重威は、下関港の拡築が最も緊急を要する施策であると考え、就任の年の一二月には「下関臨時港湾設備委員会」を設けて委員二〇人(のち二五人)を委嘱した。

委員には市会議員・参事会員、その他いわゆる学識経験者で構成され、港湾の設備とこれに伴う財政計画、完工するまでの管理を検討することがその職務になっていた。

委員会では専任の技師を置き、当時の内務省下関土木出張所長原田貞介博士の意見を求めるなど検討を重ねて、一九一二(大正元)年、計画案をまとめた。

これによると唐戸湾沿岸を商港として整備し、竹崎沿岸を漁港として整備しようとするものである。

その後、計画実施にあたって迂余曲折(うよきょくせつ)はあったが、工事のすべてを原田博士に嘱託するということで、一九一三(大正二)年八月、阿弥陀寺町に「下関港湾改良工事事務所」を開設、原田博士を所長にして起工凖備に着手する段階までこぎつけた。

ところがここにいたって、いわゆる築港騒動が起るのである。

|

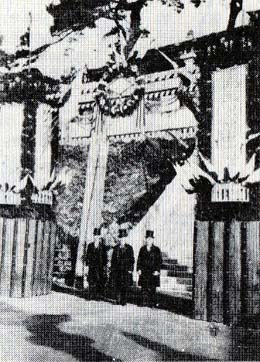

港湾改良工事の起工式会場

亀山八幡宮の石段下の飾りつけ

築港騒動

当時、市会は計画案に承認は与えたものの、中央の政治情勢がからみ、賛否両派に分かれて事々に対立していた。

さらに両派はそれぞれ弁士を使って市民の世論喚起につとめたので、市民もまきこんで問題化していた。

この渦中にまきこまれた市会議員の中から、問題の意外な発展と責任の重大さにおどろき辞職する者が続出、定員三六人中、二七人が市会を去るという大事件に発展した。 |

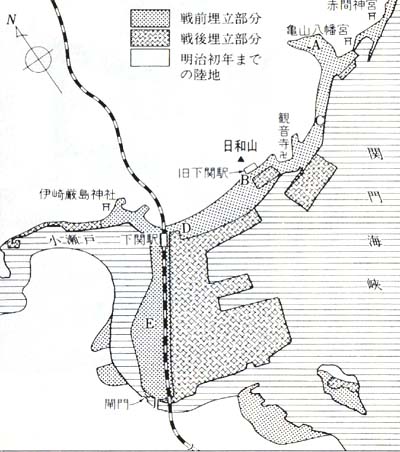

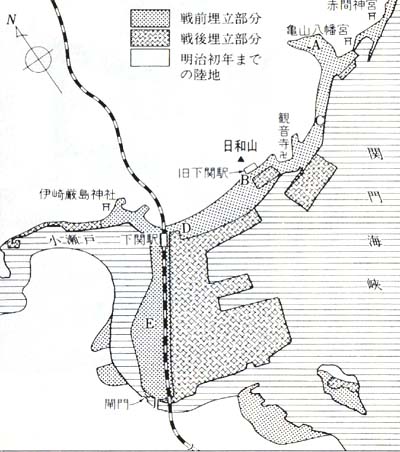

海面埋立ての変遷

A:1894〜96(明治27〜29)年の鹿戸湾沿岸埋立

B:1899 (明治32)年〜1901 (明治34)年の鉄道開通時の埋立

C・D:1921(大正10)年〜30(昭和5)年の下関港湾改良第一期事業に

よ

る西南部から竹崎海岸の埋立

E:1933〜42(昭和8〜17)年下関漁港修築の埋立

(『下関商工会議所創立百年史』により作成) |

これでは議会運営ができないので補欠選挙が行なわれることになった。

ある日、豊前田(ぶぜんだ)町の福仙寺で反対派の演説会が行なわれた。

宇田川弥太郎・友清黙山などの弁上が反対の気勢をあげ、終了後、デモ行進に移り、細江町の賛成派議員山山要蔵宅へ押しかけ、続いて三井市会議長・小林市長宅も襲撃するにいたったので、急報により下関警察署員がかけつけで鎮圧した。

この騒動は、県知事が予戒令を出すほどの事件であったが、山中要蔵宅の前に瀬川という金物屋があって、狭い細江町の路上に人が押しあって右往左往するうちに、誤って積んであった金物を倒した音におどろいて、群衆が暴発したという群衆心理がまき起こした事件であった。

小林市長に就任以来、築港に全力を傾注してきたが、市会の情勢がさらに険悪化していくのに嫌気がさしたのか、一一月、自ら市長の職を去ってしまった。

補欠選挙後の一九一四(大正三)年二月、市会は「下関港湾改良工事」延期の建議案を採決して、全市を混乱させた築港問題は終結をみたのである。

しかし、この騒動によって下関の港は一〇年の立遅れをとった。

海運界の変革期であっただけに、この立遅れは大きく、大型船の寄港は門司側に移っていった。

しかし港湾修築は下関発展のためには欠かせない重要課題であることに変りはなく、中止されたとはいえ、冷静にかえった市民もその必要性を感じとり、市当局でもその実現のための努力は引続き行なわれてきた。

そして、一九ニー 矢正一〇)年一一月五日、亀山八幡宮で起工祝賀会が行なわれ「下関港湾改良第一期事業」が新搆想のもとにスタートした。

工事は東西工区に分け、東工区は亀山八幡宮前から西細江船だまり、西工区は竹崎の貨車航送船発着場北方から約六八〇メートルの海岸を区域として、浚渫・埋立て、岸壁および防波堤を国の直営工事で施行することになった。

そして九か年の歳月を経て一九三〇(昭和五)年二月に完成した。

この工事完成によって内海定期航路船や関麗(かんれい)連絡船、その他の臨時船の発着場ができ、これに付随するハシケや発動機船・帆船にも多くの便益を与えた。

その後「大下関港拡築期成会」を結成して地理的好条件を利用して国際港湾都市の実現につとめ、大和町・西細江船だまり(細江町)の埋立てをはじめ、各種施設の整備が行なわれて、今日の下関港に進展していった。

2 充実する都市基盤 top

電灯・ガス・水道

日露戦争以後、下関の地は国内外の交通の要地として重要な地位をしめるようになると共に`経済上でも充実し`市民の社会生活のうえでも活況を呈してきた。

一九一二(大正元)年一二月には、下関で初めての百貨店ができた。

西南部(なべ)町に、当時としては規俣も大きく、入口には噴水をつくっためずらしいものであった。

関西(かんせい)百貨店といったが、開店の売出しには三万人の客があったと新聞が報じているほどであった。

しかしこの百貨店は長続きしなかった。

明治時代には、何といっても富国強兵政策が中心で、市民生活の向上のための施策は後回しとなっていたが、大正時代になると、この方面にも力が注がれるようになる。

すでに電灯は、一八九六(明治二九)年に、馬関電燈株式会社が設立されていたが、さらに一九一三(大正二)年には長府電燈株式会社が、翌年には彦島電燈株式会社が創業して、市民生活の中に電灯が浸透していった。

電気事業と共にガス事業もすすめられ、下関にガスが始めて供給されたのは、下関瓦斯(ガス)株式会社が創立された。一九一〇(明治四三)年である。

一三(大正二)年六月、九州の同業八社で長府のガス会社と合併して西部合同瓦斯株式会社となったが、一五(大正四)年、下関地区は同社から分離して新しい下関瓦斯株式会社を新設した。

電灯・ガス以上に、市民の生活に最も密着した上水道敷設工事は、早くも一九〇〇(明治二二)年六月に着手されることになり、東南部(なべ)町の国分寺内に赤間関市水道敷設事務所が開設された。

上水道の調査は早くから始められていた。

一八九一(明治二四)年一二月から、内務省御雇工師W・K・バルトンを招いて進められ、翌年六月に調査書が提出された。 それによると水源地は豊浦郡内日(うつい)村一の瀬(下関市内日水源池)を最適地としてに事費は三万六〇〇〇円であった。 当時とすれば巨額の支出であるので、三分の二は県補助を県知事に請願した。

日清戦争の影響などもあって実施がおくれ、一八九五(明治二八)年、水道委員会を設置し、大阪市水道技師滝川鋤二に依頼、先のバルトンの報告にもとづいて実施設計を完了した。

一九〇一(明治三四)年二月、内日第一水源池から工事をはじめ、○六(明治二九)年三月、全工事を完成した。

給水は家庭配水工事のほぼ完了した一月から始められ、初期の調査から数えて一五年、市当局者にとっても市民にとっても限りない喜びであった。

ところがその後、貯水池の漏水問題が起り、調査委員を設置するなど事態が紛糾、当時の原勝一市長が責任をとって辞職するという意外な結果となった。

市民の足

市内に初めて乗合自動車が走ったのは、一九一三(大正二)年一二月で、東駅〜唐戸間で、さらに二〇(大正九)年には、長府〜壇之浦の客馬車に代って乗合自動車が走った。

のち東駅〜唐戸間が営業不振になると、壇之浦から外浜・赤間通り、西之端から南部(なべ)・岬之町、そして竹崎の鉄道線路ぞいを走って今浦・新地までの区間を一二台の小型車が絶えず走っていた。

車は定員四人で、無理をするとどうにか六人は乗れた。

狭い曲りくねった道では電柱にぶつかったり、荷馬車をよけたはずみに横転したりで、今から思えばのどかな営業ぶりであった。

この頃タクシーも始まり府内均一料金一円であった。

これから円タクという言葉が生まれたことは、よく知られている。 |

海峡ぞいを走る長関乗合自動車

|

昭和に入ると、電車も営業を始めた。海峡ぞいの長関道路に初めて電車が動いたのは、一九二六(昭和元)年一二月で、運転区間は長府松原〜下関壇之浦間であった。

これは一九二四(大正一三)年に設立された山陽電気軌道株式会社が、その翌年から工事にかかり完工したものである。

電車は四〇人乗り一台七〇〇〇円で八両購入された。この電車は長府駅まで汽車で運ばれ、それから大型の牛車で牛二頭に引かせ長府旧国道を三日がかりで松原の車庫まで運ばれた。

当時この区間には二つのバス路線が走っていたが、運賃は五〇銭と四〇銭であったのに対し、新設の電車は一区四銭、四区一六銭と格安の料金であったので、ものめずらしさもあって多くの乗客が押しかけた。

その後、以前から走っていた長州鉄道の幡生さ東駅間を買収し、軌道もしだいに延長されて、一九三二(昭和七)年には唐戸を中心に長府と幡生か結ばれた。

それから電車は西細江・竹崎・彦島口と西へ延びてゆき、市民の足として長く親しまれていった。

ひろがる市域

一九二〇(大正九)年当時、下関市内に中等学校は下関商業学校のみであった。

七万二〇〇〇人もの人口を有する市内に、ぜひ中等学校をもう一校をとの設立運動が市民の間に起り、四月に王司町の文関小学校跡地に創立されたのが下関市立下関中学校である。

のち県に移管されて現在の山口県立下関西高等学校(後田町)になった。

こうして市制施行後、市勢も進展し、近代都市としての施設もしだいに充実してきた。

しかし市域は海峡にそって細長く、面積もせまかったので、背後地を合併しようとする機運が高まり、一九一二(大正一〇)年一月、生野村を合併した。

これて市の面積は約三倍になり、人口は八万一九一八人となった。

彦島村は港湾の関係で早くから合併の意思はあったが双方の意見がまとまらず地続きの生野村が先に合併された。

しかし一九二七(昭和二)年の全国的な金融恐慌以後、不景気はいよいよ深刻化し、問屋を中心とする商業都市の下関は彦島の工場がかろうじて活気をみせている程度で、問屋街・商店街はみじめな状況であった。

当時彦島は、肥料製造・造船、さらに亜鉛・ルツボ・冷凍製氷・石油・魚箱・漁網などの各種工業が盛んであった。

肥料ではクロード窒素肥料工場・日東薩曹、造船は三菱造船・大阪鉄工彦島工場のほか大小三十余社、亜鉛は三成鉱業彦島製煉所、水産関連の大日本製氷・林兼(はやしかね)鉄工造船などがあり、弟子待(でしまつ)には日本石油・三菱商事の石油タンクが立並び、彦島は工業地帯として躍動していた(いずれも当時の社名)。

その後、後背地域との合併の機運がますます高まり、次々と実施された。

一九三三(昭和八)年三月 彦島町

一九三七(昭和一二)年三月 長府町

同 一一月 安岡町・川中村

一九三九(昭和一四)年五月 小月町・デー司村・清末村・吉見村・勝山村 |

その結果、面積一五四平方キロ、人口一八万一九七一人となり、それまでは商業地域を中心とする都市だったのが、工業・農漁業地域を行政区域内に併せ持つことになった。

交通機関の発達と共に、下関には周辺地域から娯楽を求めて人が集まるようになった。

とりわけ山陽百貨店が一九三二(昭和七)年一一月、下関駅のすぐ近くに開店してからは、西細江界わいがますます賑わうようになった。

また近くの豊前田町遊廓も華やかな時期であった。

長府に楽園地や野球場ができたのも、この年のことである。

一九二三(昭和八)年二月、山陰線が全線開通し、唐戸町に青果市場と魚市場をあわせて近代建築の魚菜市場が完成した。交通機関も整って便利になり、近郊から生産物が市場に集荷されて市民の台所をまかなっていた。

鮮魚では、とくにフク(フグ)の水揚げで、いまなお全国にその名を知られている。 |

長府楽園地

|

水産基地下関

下関漁港は商港と期を同じくして築港騒動のあおりをうけて一頓挫したが、下関漁港がわが国の重要な漁業基地としての認識が深まり、漁業の能率化と将来における遠洋漁業の発展を考えて、一九二八(昭和二)年一二月、山口県会は県営で下関漁港の修築を決議した。

そして一九三二(昭和八)年三月二一日盛大に漁港起工祝賀会を催し六月一日から県営による修築工事に着手した。

三六(昭和一一)年九月、漁港閘門(こうもん)の通船式が行なわれ、翌年九月、小瀬戸の締切工事が完了した。

この締切工事では、彦島地元漁業者が米びつを失うといってさわぎ出し、補償金をめぐって市との間で紛糾した。

ところが国策を持出されてはいつまでも争うわけにもいかず、ついに解決して工事がすすめられたといういきさつがあった。

一九四〇(昭和一五)年七月、岸壁や直送物揚屋(あげや)などが完成、工事は順調にすすみ、四二(昭和一七)年、外港工事の一部を残して九か年の歳月を要した大工事が完了した。

ここに、急潮さかまく小戸の瀬戸をせきとめて、名実ともに漁業基地として知られる下関漁港が誕生、国際漁港として発展していった。

ここで、漁港修築までの、下関における水産業の足跡を、振返ってみよう。

市制施行当時の水産業は、主に壇之浦と伊崎町の漁業者による小規模な沿岸漁業であった。

その後、周辺の町村合併により漁獲量は増えていった。とくに山陽地区の沿岸漁業には、ノリ・カキ・貝類の養殖事業があった。

下関の水産業の消長に大きく影響したのは遠洋漁業である。

汽船トロール・機船底曳網・機船巾着(きんちゃく)網などの各漁業は、多量の漁獲物を水揚げし、また運搬船は沖取りした漁獲物を積んで多数入港した。

こうして下関は、函館と共にわが国で有数の漁業基地となった。

トロール汽船の基地になったのは、一九〇七(明治四〇)年頃、万喜(世)丸・第一長門丸の入港からで、翌年、深江丸が入港し、同船の一航海の収獲が一八〇〇キロもあってあまり多いので、人々はおどろいたという。

機船底曳網は、一九一七(大正六)年から始められ、一九(大正八)から二隻引きに改良され、豊浦郡特牛(こっとい)港を基地に出漁して下関漁港に水揚げしていた。

機船巾着網は、一九一八(大正七)年から操業、やはり下関漁港に水揚げした。

こうして下関漁港に水揚げされた鮮魚のうち、金額にして九四パーセントが東京はじめ京阪神方面に送られている。

一九二二(大正一一)年の下関統計表によると、「近来本市を供拠地とせる漁業発達して、年と共に拡大せられ、今やその従事せる汽機船実に五百九十七隻、帆船二百八十三隻の多きに上り、漁獲高千百八十六万九千円に上り、朝鮮各地よりの生魚移入二千六百六十万円を合すれば、その集散実に東洋に冠たり」とあり、莫大な水揚げ量を誇っていた。

ところが一九二九(昭和四)年、戸畑漁港の修築完成によって多くの船が戸畑に移ったので、下関港の水揚げ量は半減した。

このことが下関漁港修築のひとつの原因でもあった。

漁獲高の推移をみると、一九一一八(昭和三)年をピークに増減を繰返しているが、第二次世界大戦下では、船舶の徴用・動員・資材の割当・魚価の統制と配給制度などのワクをはめられて漁獲高は減少の一途をたどっている。

南氷洋捕鯨への進出

下関水産業の発展に、みのがすことができないのが捕鯨である。

明治の末から「林兼」(はやしかね)の中部幾次郎は明石丸をもって下関港に出入りしていたが、大正に入って、林兼商店の店舗を竹崎町に構えた。

これがのちの大洋漁業株式会社である。

その後の林兼商店は、南洋の新漁場に優秀冷蔵トロール船を配して活躍していたが、中部幾次郎は早くから捕鯨業に深い関心をもっていた。

そこでまず、土佐捕鯨株式会社・大東漁業株式会社を買収し、一九二一(天正一〇)年、初めて沿海州沖の捕鯨に乗りだした。

同社は捕鯨業の成功をもとに南氷洋捕鯨を決意、一九三六(昭和一一)年、大洋捕鯨株式会社を創立し、母船日新丸(二万二〇〇〇トン)と捕鯨船一〇隻を建造して捕鯨船団を編成、同年一一月、神戸港を出港して南氷洋に向った。日新丸は日本で初めての国産捕鯨母船であった。

翌年四月、下関に帰港して鯨肉一一一六トン、油一万五〇〇〇トン、尾羽塩蔵(えんぞう)一三〇トンが水揚げされた。

長州捕鯨の歴史は古く一四三一(永享三)年までさかのぼることができる。

山口県長門市通浦(かよいうら)の向岸寺には鯨の墓があり、捕獲した鯨の過去帳まである。

一六七九(延宝七)年から鯨回向(えこう)が始められたという。

この当時から、下関が鯨肉の集散地であったことは間違いなさそうである。

近代捕鯨の導入に貢献したのが、岡十郎である。

彼は一八九九(明治二一)年、日本遠洋漁業株式会社を創立して本社を大津郡仙崎(現、長門市)に、出張所を下関に置いた。当時の捕鯨漁場は日本海であった。

日露戦争後、業界の活況に捕鯨会社が乱立したので数社が合併して東洋捕鯨株式会社を設立、本社を大阪に、支社を東京と下関に置いた。

同社は捕鯨船を二〇数隻も持ち、年間一〇〇〇頭以上も捕獲して繁栄していった。

岡十郎は一九二三(大正一二)年、遠洋捕鯨の雄図を胸に死去したが、その後、母船式遠洋捕鯨の研究がすすみ、また数社が合併して日本捕鯨株式会社を設立、ノルウェーから母船アンタークチック号を買入れ図南(となん)丸と命名して日本へ回航の途中、南氷洋に行って捕鯨を試み大成功をおさめた。

一九二八(昭和一三)年、日本水産株式会社に吸収されて、その捕鯨部として新生した。

関門トンネル開通

本州と九州を鉄道で結ぼうという構想は、山陽鉄道が下関まで開通する以前からあった。

鉄道院総裁後藤新平が、一九一一(明治四四)年、初めて具体的に取上げ、橋とトンネルについて研究調査をすすめた。

ところが橋は攻撃の目標になりやすいので、国防上の見地から軍部の反対があり、トンネルの方が経費も少なくてすかということからトンネルに決定した。

この計画は、一九二一(大正一〇)年から一〇か年継続事業で実施することになったが、第一次世界大戦後のインフレと関東大震災、さらに昭和初期の経済恐慌のため、工事は延期されていた。

その後、産業界の伸展に伴い、関門連絡貨車航送の能力が限界に達したため、一九三五(昭和一〇)年、鉄道省内に関門隧道技術委員会が設けられ、翌年、竹崎町に工事施行の現場事務所として鉄道改良事務所が設置された。

同年九月一九日、門司側で起工式を行ない、いよいよ世紀の大事業が着手されたのである。

そして幾多の難関を克服して一九四一(昭和一六)七月一〇日、海峡の海底をトンネルが貫通、翌年一一月一五日、運転が開始された。

しかし単線であったため工事中から複線化の計画がすすめられ、約二〇メートルの間隔をおいてもうひとつのトンネルを掘ることになり、一九四〇(昭和一五)年六月、下関側から着工した。

その間、第二次世界大戦が起り、戦局がきびしくなるなかで、物資欠乏や人的不足の悪条件と戦いながら、ついに四三(昭和一八)年一二月三〇日貫通、翌年八月九日から待望の複線運転が実現した。

この工事に要した経費は当時の金額で三九二八万円、作業延人員三七四万人、殉職者が三四人も出るという難工事であった。

関門鉄道トンネルの開通は、わが国の交通体系に画期的な変革をもたらしただけでなく、下関の商店街に大きな影響を与えた。

それは下関駅の移転である。トンネル開通前から竹崎町に移転することは予測されていたが、一九四二(昭和一七)年一一月、ついにその日がきた。

旧駅前はしだいにさびれてゆき、人の流れは新駅へと向かい、商店は西へ西へと移動していった。

トンネル開通により海峡から姿を消したのが貨車航送船である。

水車式の関門丸も無用の長物となり、一九四二(昭和一七)年九月、航路は閉鎖され、様々な思い出を残して二三年の幕をとじた。

国鉄関門連絡船もトンネルの開通後は利用客が半減、その後も年と共に減少の一途をたどりながらも運航されていたが、一九六四(昭和三九)年一〇月廃止された。

3 社会と文化の諸相 top

社会主義運動と山口孤剣

大正デモクラシーという言葉に象徴されるように、大正時代は、政治・思想・婦人労働など社会の諸分野に民主主義的風潮が高まり、様々の社会改革の運動に発展して、ストライキなどが各地で起った時代である。

関門地域では、対岸の八幡市(北九州市八幡区)で一九二〇(大正九)年に起った八幡製鉄所の大ストライキが、わが国の労働運動史上でも有名である。

下関における労働争議の草分けは、一八八九(明治二二)年、葉たばこ切り子のストライキである。

当時は主として薩摩の国分たばこを刻んでいたが、その職人を切り子といった。

店が三〇軒余で切り子が一五〇人ばかりいた。職人同士の話合いで賃上要求することをきめて同盟休業に入り、近代的労働争議の形をとった。

このため店主側も恐慌をきたし、切り子側も日数がたつにつれて経済的窮地に追いこまれ、のち妥協が成立して一応賃上げに成功した。

その後、小さな争議は多少起ってはいたが、下関では長い間社会・労働運動の動きはみられなかった。しかし下関市は、ひとりの社会主義者を生んでいる。

市内西神田町の市営墓地に、山口孤剣の墓が建っている。

墓碑銘は社会主義者堺枯川(こせん、利彦)の筆によるもので、

孤剣君、本姓ハ福田、実名ハ義三。下関ガ産出シタル最大最初ノ、社会主義者、熱血・熱涙・能文・雄弁。

大正九年九月二日歿ス。年二十八。十三周忌ニ際シテ此ノ墓ヲ建ツ。(句読点、振り仮名を補う) |

とあり、彼の性行をよく伝えている。

一八八三(明治一六)年七月、豊前田町の呉服商福田伊助の三男に生まれ、幼名を義三といった。

幼いころは勝安寺・光明寺で『日本外史』『十八史略』の素読を学び、日清戦争のころ軍人を志したが、のち志を変えて豊浦中学に学び、さらに山口県立中学校徳山分校に転校、脚気のため三年で退学して上京、松本君平の政治学校に入った。

その後、同校が廃校になったので幸徳秋水に接近、無政府主義に共鳴した。

また片山潜の説を聞いてからは社会主義に傾倒し、堺枯川に接するようになってからは急進社会主義者になった。

著書に『破帝国主義論』『婦人の社会主義者』があり、短歌・漢詩をよくし、ことに主義者として舌端は鋭く、論旨は優れて他の追随を許さぬものがあった。

当時の社会運動家は極端な弾圧をうけていた。

彼も入獄・出獄を繰返していたため、結婚は容易でなかったが、東京の鳥料理「ふか川」の女中幸子と知合い結婚したが、子供はできなかった。

幸徳秋水の大逆事件当時、彼は入獄中であったが、人生をはかなみ自殺をはかるなど、精神的にかなり動揺していたようである。

出獄後、後藤新平のすすめによって雑誌『太平洋』に執筆、のち『実業之世界』にもいたが、さらに大阪日日新聞社に入社した。

その後、持病の腎臓病が悪化して妻の郷里愛媛県宇和島市で没した。

時々下関に帰ってきたが、兄弟ともども官憲の監視がきびしく、故郷も安住の地ではなかったようである。

平穏にすんだ米騒動

第一次世界大戦下、一九一八(大正七)年は、日本の輸出は急速にのび、国内産業は貿易の拡大に伴って急激に発展して史上未曾有(みぞう)の大好況にめぐまれた。

しかし一般大衆の生活は、好景気とは逆に、インフレによって諸物価がうなぎのぼりにあがり、難しくなった。

工業労働者の場合、一九一四(大正元)年と一八(大正七)年の実質賃金の比較では七・七パーセントも低下する始末であった。

さらに都市人口の増加は主要食料品である米の需給関係のバランスをくずして米価が急騰し、山口県下でも一九一八(大正七)年七月下旬まで白米一升三八銭であったものが、八月一〇日すぎには下関で四八銭から五五銭にもなるという異常な値あがりであった。

外米は比較的安価であったが、供給不足のため入手することが困難であった。

このような状況下で都市労働者・漁民・小作農民・俸給生活者などが、最も苦しい生活をしいられていた。

県下の米騒動は米価の最も高い地域のひとつであった柳井町(柳井市)で、八月一〇日、一町民が米商を殴打したことがきっかけとなって町村民大会が開かれ、これが騒動に発展した。これが全県下に広がっていった。

下関では一六日夜、二〇〇〇人ばかりの市民が群集し、なかには演説する者が現れて気勢をあげ、市内の米商に廉売を強要し、打壊し・焼打ちなどの気配があった。

商家は夜になると危険を感じて早くから戸をしめる有様であった。

下関重砲兵連隊では亀山八幡宮・彦島・西細江の光明寺に一個中隊を派遣して警戒にあたり、要塞司令部内の衛戍(えいじゅ)司令部からも巡察歩哨(ほしょう)隊が出て、市中を警戒するなど、市内の治安維持につとめた。

また当時の不破市長は、鮮米組合長小島参助に依頼して朝鮮米五〇〇〇俵を買いつけ、この米を一升三二、三銭で市中販売した。

この販売にあたっては、町総代や市職員が立会い、家族や家庭の情況に応じて販売するという方法がとられた。

このように治安維持と救済の両面からの施策によって、他市にみられるような不祥事件を免れることができた。

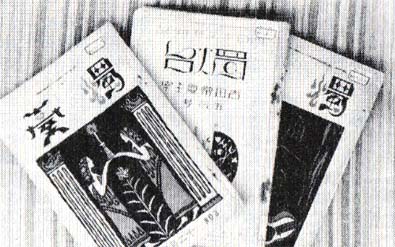

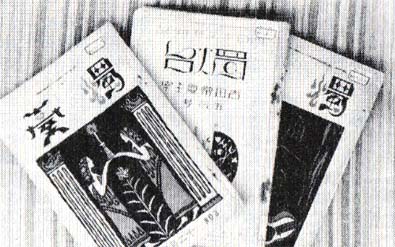

「燭台」(しょくだい)と下関文壇

下関の地域社会が充実するに伴い、市民の間にも文芸愛好の空気が濃くなり、文芸雑誌が発刊されて地域の文芸活動の拠占となっていた。

文芸誌『燭台』が創刊されたのは、一九二七(昭和二)年一〇月のことであった。

主宰吉田常夏(とこなつ)は、一八八九(明治三一)年四月、東京麹町に生まれたが、父の死により父の郷里である山口市湯田に帰って少年時代をすごした。

一九〇六(明治三九)年、上京して河井酔茗(すいめい)の門に入り、幼少から文学的才能にめぐまれていた彼は、新進詩人として中央で認められていった。

一九〇九(明治四二)年、新聞編集者に転向、これを機に彼の詩的情熱は冷めたかのようにみえた。 |

「燭台」の表紙

|

関東大震災のため山口に引揚げた彼は、関門日日新聞社にむかえられて編集長として手腕を発揮した。

家族と共に菁莪(さいが)小学校裏門の近くに住んでいたが、不幸にして病いにおかされて生活は苦しかった。そ

こで彼をとりまく人々によって企図されたのが『燭台』の発刊である。発刊までの各方面の有形無形の協力も大きかった。

創刊号は地方誌にしては内容外観ともに見ごたえのあるもので、火野葦平も作品をよせている。そして号を重ねるごとに充実したものになり、各地に支部もできて一周年には八〇〇部も発行するまでに成長した。

一九二九(昭和四)年の新年号は、とくに豪華なもので、中央文壇から泉鏡花・石原純・生田春月・今井邦子・馬場孤蝶・徳田秋声・小山内薫・尾上柴舟・岡麓・秋原朔太郎・沖野岩三郎・河井酔莉・上司小剣・横光利一、与謝野晶子・吉井勇・長田幹彦・野口雨情・久米正雄・久保田万太郎・西条八十・北原白秋・里見惇・佐藤春夫・島崎藤村・佐々木信綱などが寄稿している。

しかし常夏の貧乏と病気のため、二月以後発行を中ににしなければならなくなった。

同人たちはその復刊について苦慮しつづけた。そして一九三〇(昭和五)年、約一年半ぶりに一一号を発刊して再出発することができた。

三一(昭和六)年にはアララギ派の田中四郎も加わり、同年三月号は一三〇ページの大冊で二〇〇〇部以上も発行するまでに復活した。

その後、山陽ホテルを皮切りに八幡・小倉・山口と各所で座談会を開くなどの文芸活動も始めた。

この頃からせっかく復刊した『燭台』も衰退のきざしを見せはじめ、同年七月をもって廃刊のやむなきにいたった。

廃刊の原因は経済的なものが大きな理由であったが、事実上の主宰者高島青史の個人的な理由もあったようである。

中央にまでその名も知られた『燭台』が、下関の総合的文芸活動の母体となって残した功績はまことに大きいものであった。

下関ゆかりの芸術家

さて下関で直接活動はしていないが、ゆかりの深い人であるからあえて次にあげることにする。

林芙美子(ふみこ)は一九〇三(明治三六)年一二月三一日、田中町五穀神社入口のブリキ屋の二階で生まれたといわれている。

実父は愛媛県の紙商人宮田麻太郎で、商用で桜島に行った時、そこの温泉宿、林小太郎の養女林キクと知合い結ばれて、二人は下関に来て彼女が生まれたのである。

『放浪記』に「……には他国者と一緒になったというので、鹿児島を追放されて父と落着き場所を求めたところは、山口県の下関という処であった。

私が生まれたのはその下関の町である……と書いている。

その後、親子は各地を転々として「……三度目の小学校でしたが、私は下関という町で、名池小学校というところへ通学するようになりました……」(『二人の生涯』)とあるように、一九一一(明治四四)年一月一〇日、佐世保の小学校から下関の名池小学校に転入、一四(大正三)年一〇月六日、鹿児島の山下小学校へ転校した。

第一学年三学期から第四学年二学期まで三年九か月にわたって通っているが、成績は中くらいで平凡な女の子であったようである。

さてつぎに、藤原義江は、“われらのテナー”の名で親しまれ、わが国のオペラ界にその名をとどめた人である。

彼は一八九八(明治三一)年に生まれた。父は下関の貿易商社瓜生商会支配人の英国人ネール・ブロディー・リード、母は下関の芸者坂田キクである。

生まれた所は下関という説と母の実家のあった大阪という説がある。

幼少のころは大阪で暮していたが、一二歳と二二歳のとき、父にあうため下関を訪れている。

そのつぎに訪れたのは、急逝した父の葬儀に参列するためであった。

その後、瓜生商会の人たちは、父リードの意志をついで彼の洋行を援助している。

戦争下の世相

一九三一(昭和六)年の満州事変をきっかけに、大陸との往来は頻繁となり、とくに陸軍将兵の動きが激しくなるに従って、下関の港は警戒がいっそう厳しいものになっていった。

三七(昭和一二)年の日華事変後は、警察や憲兵隊が増強され、日ましに取締りが厳重になってきた。

写真撮影に対してはとくに厳重で、市民がカメラを持つこと自体が無理で、写真業者か報道関係者に限られていた。

写真はすべて要塞司令部の検閲をうけなければ掲載できなかったし、背景の山や川の部分は切り取られるという有様であった。

また市役所であつかう図面でさえも検閲の番号がなければ使用できなかった。

軍需産業の強化と共に、工業教育の振興がさけばれて、工業系学校新設の機運が高まり、一九三九(昭和一四)年、県立下関工業学校が開校した。

現在の山口県立下関工業高等学校(安岡町)である。

日中戦争が開始されてから、大陸での戦争拡大に伴い、生産工業は盛況をきわめた。

航空機産業は急速に発展し、軽合金製品に対する軍需に対応して、一九三九(昭和一四)年、航空機用軽合金圧延工場として神戸製鋼所長府工場が長府町に建設され、ジュラルミンなど航空機用材料の生産を始めた。

このとき長府楽園地や野球場は工場建設のため廃止された。

一九四一(昭和一六)一二月八日、日本は太平洋戦争に突入した。

市政は戦時体制のもとで行なわれ、市民生活も統制がきびしくなってきた。

市報『下関』が発行されたのはこの年七月であるが、四三(昭和一八)年五月の二一号では、郷土防衛を強調、紙面の大半は、石けん・ゴザ・でん粉・みそ・しょう油・菓子・小麦粉・マッチ・タオル・鶏卵・食用油・乾パン・煮豆・縫糸などの配給の知らせで埋まり、生活物資のほとんどが統制の枠でしばられていた。

それでも苦しい生活の中から寄付を集めて愛国下関市民号と報国下関市民号の飛行機二機を陸海軍に献納している。

戦局がきびしくなると、市民の多くは戦時休制のもとに、軍隊への召集と共に生産増強のため軍需工場への徴用と勤労奉仕が行なわれた。

さらに学徒動員によって中学生以上の学徒は軍需工場や農村へ動員されて増産につとめた。

一九四四(昭和一九)年七月、サイパン島が陥落してから、東京をはじめ全国各都市の空襲はしだいに激しくなり、全国で疎開が開始された。

下関では九月からまず無職者・応召者の家族・遺族など二五七二人の任意疎開が始まり、つぎに軍事施設や重要官公署の周辺にある建物と居住者について行なわれ、二七八七棟、九八五二人が強制疎開の対象になった。

翌年には彦島の軍需工場周辺について行なわれた。学童の集団疎開はなかったものの、縁故疎開する者が多かった。

このような緊張のなかで、防空演習や竹槍訓練が行なわれ、男は戦闘帽に巻ゲートル、女はモンペ姿で、街は戦時色にすっぽりと包まれていた。

|

空襲と終戦

関門北九州に二〇数機編隊のB29とB24が来襲Lだのは、一九四四(昭和一九)年六月一六日午前二時頃であった。 これがこの地方での初めての空襲である。 |

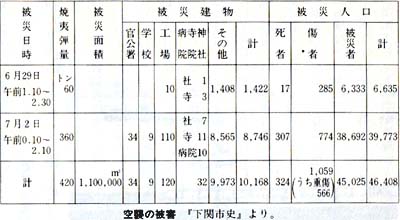

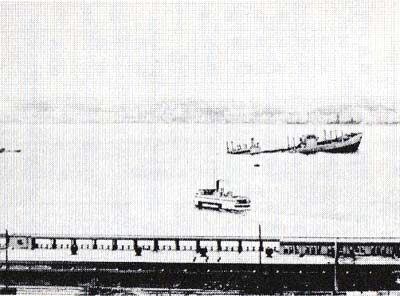

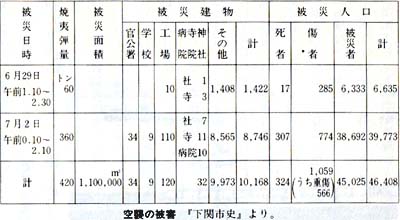

空襲の被害

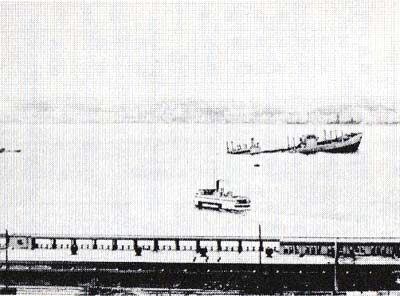

門司側からみた下関の焼野原と関門海峡の沈没船

|

その後、サイパン島・硫黄島・沖縄本島を基地としたB29の来襲は一段と激しくなっていった。

市民は床下や空地に防空壕を掘り、バケツリレーの防火訓練、防火水槽の増強などにつとめ、空襲警報と共に灯火管制に入る夜が続いた。

はじめのころの来襲は、関門海域への機雷投下が目的であった。

投下された機雷の数は約五五〇〇個にも達し、そのために海峡を航行する船舶の沈没が相次ぎ、大小あわせて三六〇隻もの船舶が被害にあい海峡に無残な姿をさらした。

そして一九四五(昭和二〇)年六月二九日午前一時一〇分頃、B29の大編隊は壇之浦の上空から現れ市街に焼夷弾攻撃を加えた。

この爆撃により市の東部地区は焼野原と化した。

さらに三日おいて七月二日午前○時一〇分頃、再び大空襲にみまわれ、彦島・新地町をのぞく市の中枢部はほとんど灰燼に帰した。

ガス・水道・電気・電話・電車電線などすべて破壊され、市庁舎も焼失して市の機能は一時完全に麻痺してしまった。被災状況は右表の通りである。

廃墟と化した下関では、主食の配給にもこと欠く有様で、七月から麦・イモ・コウリャンなどを混ぜて一日二合三勹の配給が一割減になった。

大陸交通の花形として君臨した関釜(かんぷ)連絡船も大きな防害をうけた。

崑崙(こんろん)丸が潜水艦攻撃にあって沖の島付近で沈没、新羅(しらぎ)丸が門司忖近で触雷(しょくらい)沈没、興安丸が蓋井(ふたおい)島付近で触雷破損、金剛丸は博多湾で触雷沈没、天山丸は隠岐島に避難中に空襲をうけて沈没、昌慶(しょうけい)丸もまた空襲により宮津湾で沈没、対馬丸は終戦時に自沈、景福丸は函館にのがれて青函航路につき、これを追った貨物船壱岐丸もこの航路に転属されて、終戦をむかえたとき残ったのは、興安丸と徳寿丸の二隻のみであった。

この両船は終戦後、仙崎港を基点に引揚船として活躍することになる。

こうして市民は、廃墟のなかで八月一五目の終戦をむかえたのである。

top

****************************************

|