|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

二章 古代の下関

1 律令国家の要地として

穴門と土豪象/長門国府の所在地/海陸交通の要衝/

大陸外交の玄関/日本防衛の施設/軍団の駐屯地/

市域の郷/条里制の跡

2 古代文化と寺社

鋳銭司の設置/長門での鋳銭/国分寺の建立/

長門国分寺の盛衰/市域の古社 |

前章「下関のあけぼの」では、旧石器時代から古墳時代まで、主として考古学上の発掘・調査をとおして、下関市域の歴史をたどってきたが、その最後の部分である古墳時代は、『古事記』『日本書紀』をはじめとする古記録の大和朝廷の時代にあたると考えられる。

そこで最初に、文献史料の上から、この時代を照射していくことによって、市域の古代史を探っていくこととしよう。

1 律令国家の要地として top

穴門と土豪

『古事記』『日本書紀』などの古い記録をみると、長門(ながと)は、古くは「穴門」または「穴戸」と書き、「アナト」「アナガト」「ナガト」と呼んだ。

「穴」は「ものの少部分をえぐって、向こう側まで貫いてあけた所」、または「掘って作ったくぼみ」、「門」は「ノミ“ト”(喉=のど)」「セ“ト”(瀬戸)」「ミナ“ト”(港)」の“卜”と同じで「両側からせまっている狭い通路」をいう。

「がと」も「かど」から変化したとすると、「角」や「門」または「戸」の意味とされる。(以上、「岩波古語辞典」)

とすれば、穴門は瀬戸内の関門海峡の部分を指したものということになり、国名はこれに由来していると考えられる。

まず『日本書紀』崇神(すじん)天皇二年に、意富加羅国の王子、都怒我阿羅斯等(つねがあらひと)が穴門に着いた時、伊都都比古(いつつひこ)という者が、自分が穴門の国二しであるといってあざむいた、という説話が出ている。

これが穴門が文献に出てくる最初とされる。

次に「国造本紀」((旧暦本紀い第一〇巻)という記録によると、穴門国造(くにのみやっこ)には速都鳥(はやつとり)命が、阿武(あむ)国造には味波波(うましはは)命が任命されたとあり、古くは穴門と阿武の二か国があったことがわかる。

ここに出てくる国造とは、大化改新以前、大体七世紀初めには制度化されたという地方官で地方豪族をこれに任じた。

この頃には、市域はすでに大和朝廷の勢力下にあったわけである。

この国造の支配下にあった豪族(クニの酋長)については、はっきりわからないが、先の伊都都比古のほか、赤間物部(あかまのもののべ)・赤間稲置(いなぎ)・穴戸神などの名が記録にみえる。

さらに『日本書紀』の伝える伝承に、市域と関係の深い次のような話がある。

仲哀(ちゅうあい)天皇一一年三月に、反乱した熊襲(くまそ)を伐つため穴門に来た天皇は、ここに豊浦宮(長府の忌宮(いみのみや)神社境内)を建てたが、同九年二月に橿日(かしい)宮(福岡市東区香椎)で没してしまった。

そこで神功(じんぐう)皇后は天皇の遺体を豊浦宮に一時安置し、三韓(朝鮮南部)出兵の帰途、柩を守って大和に帰った。

この朝鮮半島出兵の時、表節男・中筒男・底筒男三神の加護(かご)により勝利を得ることができたので、三神の荒魂を穴門の山田邑(現、楠乃)にまつり、神社をつくった。

これが長門一の宮(住吉神社)である。穴門直(あたい)践立(ほむたち)が祭主になった。

『長門国志』によれば、穴門直は穴門国造であるという。

長門(ながと)国府の所在地

六四六(大化二)年、大化改新によって律令制が発足し、その地方制度として国郡制が敷かれた。

各国には中央から国司が派遣され、これによって国造は廃止されたが、国造の多くを優先的に郡司に任じて郡内の政務にあたらせたので、その伝統的な地位はほとんど変らなかったのである。

『日本書紀』によると、六五〇(白雉元)年二月に穴戸(あなと)国司の草壁連(くさかべのむらじ)醜経(しこふ、住吉神社の祭主となった穴戸直践立(あたいほむたち)の一一世の孫という)が朝廷に白い雉(きじ)を献上したので、年号を白雉(はくち)と改めたという。

ここに出てくる穴戸国は、大化以前の穴門と阿武(あむ)の両国を合併したもので、このことは『延喜式』や『和名鈔』に、六四六(大化二)年、穴門と阿武をあわせて「長門」とした、という記事があることからわかる。

また『日本書紀』では、六六五(天智天皇四)年と六七○(天智天皇九)年の記事でも長門国・長門城と書かれているので、改新の時に穴門から長門に改められたのであろう。

律令制のもとでは、国司の執務する地方政庁を国衙(こくが)といい、その所在地を国府といった。 長門の国府が現在の長府にあったというのは、長府が「長門国府」のつまったものと考えられるほか、長府の地が国府であったことを示す遺跡や地名などが、現在もなお残されているからである。

国府の正確な位置については異説が多いが、大体忌宮神社を中心とした方三〇〇メートル前後の区域ではないか、というのが妥当とされる(『山口県文化史』など)。 すなわち北は国分寺跡の北端、南は擅具(だんぐ)川、東は当時は海、西は惣社(そうしゃ)宮と国分寺跡の北端の線とを結ぶ線であろうという。

この区域は、低い兵陵地が海へ向かって傾斜したところであるから、道路も正しく平行線ではなく、市街の区画も正方形でなかったと思われる。

国衙の建物は、忌宮神社の西、高台にかかる展望のよい平坦な場所であったのではないかと推定されている(『下関市史』)。 この国府の位置からみて、西北に長門鋳銭所・国分寺、その西に近接して国分尼寺が郊外にあった。

こうしてみると長門国府は、潮流の激しい関門海峡から離れて周防灘の入りこんだ、満珠・斤珠の二島を沖合にした西風のあたらない海岸に臨み、東は海岸近くに山陽道が走り、西は綾羅木川の谷を通じて山陰側と通じている。 |

長門の国衙跡

|

この浦は、豊浦津と呼ばれていた海陸交通の要衝であり、本土の最西端にあって対外上にも重要な位置にあったのである。

海陸交通の要衝

瀬戸内筋の山陽道が古くから開発されていたことは、これまでもみてきたような『古事記』『日本書紀』などに記された伝承によって知られるところで、東海道・南海道よりも早かったと思われる。

山陽道が「大路」として畿内から九州太宰府までの瀬戸内海側の幹線道路であり、本州西端の長門国府が九州や大陸をひかえ、朝廷から格別に重視されたことは、前に述べたとおりである。

一方、山陰道は京から日本海側を走る幹線道路であるが、これは「小路」(しょうろ)とされていた。

山陽道とは厚狭(あさ)駅(厚狭郡山陽町)で連絡していた。

主要な街道には駅が設けられ、それぞれ駅馬が配備されるなど、律令国家としての交通体制もととのい、中央と地方を結ぶ交通・運輸も発達し、中央集権の実もあがってきた。

しかし平安時代に入って八〇七(大同一)年には、諸国の駅馬の削減が行なわれ、さらに八一八(弘仁九)年八月には、長門国内の駅家のなかで、官人の利用も少なく、不要と思われる一一駅の伝馬五五匹を減らして各駅一匹ずつとし、その残り四四匹を長門鋳銭所の鉱物運搬にあてている。

このことは、長門から都への貢物の上納が半減して輸送の労が少なくなってきたから、常備の人馬を減らしたということであるが、他面、律令政治の統制がゆるんで、中央と地方との関係が弱化してきたことを物語るものであろう。

ちなみに、延喜(九〇一〜九二三年)のころ、長門国府から京都へ運んだ調・庸の貢物は、陸路では上り二一日、下り一一日、海路は往復二三日を要したとしている。

山陽道のターミナルが臨門(りんもん)駅であった。

『延喜式』に、長門国駅馬として臨門二〇匹を置くとあり、船も常備されていた。

この駅から海路として豊前の杜崎、陸路として宅賀(たか、市内小月)・埴生(はぶ、厚狭郡山陽町)・厚狭と通じていた。

この臨門には臨海館があり、これが穴門館(長門館)ともいわれたことはあとで述べる。

なお、関所の設置については、すでに八三五(承和二)年の「太政官符」に、白河・菊多(のち勿来=なこそ。いずれも福島県)と共に長門関がみえるが、その所在地はさだかではない。

大陸外交の玄関

古代国家が、大和初廷のときから朝鮮半島と様々な交渉をもちながら発展してきたことは、よく知られている事実である。

大陸から日本に来た渡来人たちの多くが、まず長門の国府に入ってきたであろうことは、想像にかたくない。

日本側からも、遣隋使・遣唐使の派遣をはじめ、新羅(しらぎ)との国交もあり、使節が交換された。

こうした外交上の接衝から、山陽道の西端の臨門駅に蕃客(外国人)接待のための客館(旅館)が設けられた。

その起源はよくわからないが、すでに五六一(欽明天皇二二)年、『日本書紀』に、諸国の使節が来たときに穴門館を修復した、という記事がある。

くだって八〇六(大同元)年五月の『日本後紀』では、

「勅命(ちょくめい)によって、備後・安芸・周防・長門などの国の駅館は外国の賓客に備えて瓦葺き白壁にせよ。

このごろ百姓が疲弊して駅館の修造もむずかしくなっている。蕃客で入朝する者のなかで海路による者もある。

駅館の補修は農閑期にせよ。ただし長門の駅館は近く海辺にのぞんでいるので人の目につく。

よろしくとくに労力を加えて、従来のものより遜色のあるようなことはするな。新造のものは規定の様式によってつくれ」としている。

平安末期にできた『本朝無題詩』という漢詩集に、藤原信西(しんぜい)の「長州ノ臨海館ニ遊ブ」という詩があって、その中に臨海館の名がみえ、まだ同し書物で釈蓮禅(しゃくれんぜん)は「長門壇ニ逗留シ、重ネテ六韻ヲ賦ス」という詩を詠んで、

「落帆停掉暫客与 臨海館(長門顫名也)辺望眇焉 渡口繋舟秋浪咽 山腰訪寺暮雲屯」と、臨海館のあたりの眺望をほめている。

穴門館はこのように中世のはじめごろまでは存続したようであるが、その後のことはわからないし、遺跡もまた発見されていない。

近世末期の中村徳美が書いた『長門国志』では、その位置が国府松崎であったと主張する。

それは先の釈蓮禅の詩に「長門壇」とあり、「渡口」はいまの外浦、「山腰訪寺」の寺はいまの日頼寺(市内新松原町)にあたるのであろうというのである。

明治期の近藤清石が表わした『国史所見防長事考』では、『長門国志』の注記にあるように、臨海館は「長門館名」すなわち欽明紀の穴門館の遺跡であることは明らかであるとしている。

ただ駅館の位置は赤間関だと思うとしている。なおこのほか、前田説や豊浦郡室津(豊浦郡豊浦町)説などもある。

日本防衛の施設

下関の市域は、また大陸に対する備えとして軍事的にも重要な地であった。

『日本書紀』によると、六六五元智天皇四)年八月に、達率荅(たちそっとう)体春初(ほんしゅんそ)を遣わして城を長門国に築かせ、同時に筑紫国にも大野と椽(き)の二城をつくらせた、とある。

つづいて六七〇(天智天皇九)年二月にも長門城一、筑紫城二を築いたと記している。

これは、そのころ朝鮮半島で強大となった新羅が、唐と連合して百済を亡ぼし、さらに有名な白村江(はくすきのえ)の戦いで日本軍を破って半島での地歩を固めた。

日本では、新羅・唐の連合軍が日本本土に侵攻してくることを恐れて、北九州から瀬戸内沿岸の防備を盛んに強化した時である。

長門城の所在についてはまだわかっていない。

下関市内の火の山説、前田の東の茶臼山説、長府の唐櫃(かろうと)山説の三か所のほかに吉見の竜王山説などがあるが、このうち唐櫃山が有力とされていた。

その根拠は――唐櫃山の語源は韓人(からひと)山(韓人とは達率荅体春初を指す)で、カラヒトがなまってカラヒツとなったのだろう。

客人(まれひと)がマラウトとなるのと同じく、土地の人はいまでもカラウト山と呼んでいる(近藤偕石『国史所見防長乍彦』)――というのである。

しかし一九七四(昭和四九)年になって、豊浦郡豊浦町の背後にある鬼ヶ城の中腹ではないかという新説が出てきた。

これは、それまでもいわれてきたことがあったが、多少とも伝説めいたところがあって注目されなかったところ、大規模な石塁・土塁の跡が確認されたのである。

ここにも唐橿山という山があり、千把焚(せんばたき)山などにかけての山々の中腹に、長さ二五〇〇メートル余、一一か所の石塁が残っている。

標高六二〇メートルの鬼ヶ城からは響灘が一望できる。石塁は約三〇〇メートルの等高線に沿っている。

この築城法は古代朝鮮の手法に近いから、いっそう鬼ヶ城説が有力になってきたのである。(古川薫『歴史散歩城下町長府』)

これに関連して烽燧場(のろしば)の設置があった。

現在、下関市内に標高二六八メートルの火の山(火の山公園)があり、関門海峡をはさんで北九州市門司区の古城山(一七五・二メートル)と対している。

日本海側の響灘から瀬戸内・下関市街・北九州市を一望にのぞむ景色のよい所で、古代、都に火急の大事を知らせるのろし(烽燧)の施設があったという。

寛平年間(八八九〜八九八年)の頃、日本近海の治安の乱れもあって、菅原道真の建議により遣唐使が廃止されたが、この時朝廷は、西海における変事を早く知るために、諸国に烽燧を置くことを命じている。

この烽燧は、厚狭(あさ)郡津布田(つぶた)村の火ノ山(厚狭郡山陽町)、同郡須恵村の竜王山北峰の番屋ヶ辻(小野田市)、同郡宇部村の字宇部岬(宇部市)、吉敷郡岐波村の日野山(宇部市)、同郡二島村の火山(山口市)、同郡大海村の日地山(吉敷郡秋穂町)、都濃郡末武村の火振崎(下松市)などへ伝達されたといわれる。(日本歴史地名人系36『山口県の地名』平凡社)

軍団の駐屯地

ところで、国際的緊張の高まるなか、こうした防衛施設の強化と関連して兵備の充実もはがられた。

先に六七七(天武五)年二月、朝廷は国司の任命に際し、長門を陸奥と共に他の国々の国司よりは上位の人物をあてることにし、七二三(天平四)年の長門城の築城と共に、豊浦軍団を配置した。

豊浦軍団は豊浦団ともいい、その首長を団毅または軍毅といった。

擅之浦の古名は団浦であるが、これは豊浦団がここに所在したことからきたものという。

七三九(天平一一)年五月の兵部省符によると、諸国の兵士の増員をやめた時、三関(肖時は伊勢鈴鹿・美濃不破・越前愛発(あらち))・陸奥・越後・長門・太宰府管内の諸国の兵士だけは存続し、『延喜式』によると、長門国にはとくに兵粮(ひょうりょう)料として四万束が設けられた。

また、七九二(延暦一一)年健児(こんでい)制の新設で豊浦団も一時廃止されたものを、八〇二(延暦二一)年関門海峡には復活され、兵五○人が配備された。

八六九(貞観一一)年九月の「応分番配置長門国軍毅兵士事」には、右図に示すように、三人の将の下に数百人の兵士が、長府か擅之浦に駐屯して、新羅の侵攻に備えていた。

こうして、律令国家の政治・軍事の重要な出先機関が置かれた土地として、長府は地方的な中心都市の様相を濃くしていったわけであるが、この長府を中心とした下関市域は、律令制の下でどのように統治されていったのであろうか、次にこの点をみてみよう。 |

|

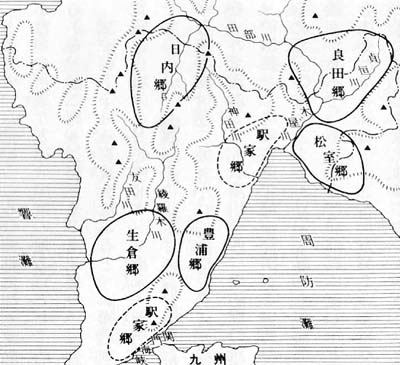

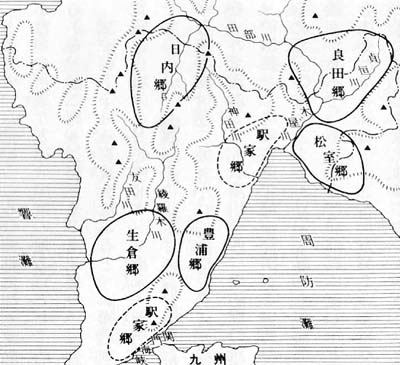

市域の郷

律令制の下で中央の行政機構が整備されると共に、地方に対しては、全国を畿内・七道の行政区に分け、その下に国・郡(評=こおり)・里(り)という地方行政区画が定められた。

のちに里は郷に改められたが、九世紀初め頃、全国には約四〇〇〇郷が存在した。

これから、市域における郷を『山口県の地名』(日本歴史地名大系36、平凡社)によってみてみよう。

市域における郷は、厚狭郡の良田郷・松室郷、眼浦郡の日内郷・生倉郷・至津郷・額部郷・駅家郷・神田郷の八つであった。

良田郷――市域の東北部、いまの吉田がその遺名であろうから、これを中心とした地域であろう。

貞恒川・木屋川の流域にある吉田・畑・貞常・川久保・足河内・肥田・木屋など、近世の吉田村の全域で、中世の吉田郡に相当していたようである。

中世のある時期には宇津井・松屋を含んでいた。

松室郷――市域東端の松屋がその遺名であろうから、これを中心とした地域であろう。

現在の厚狭郡山陽町埴生から市域の王喜地区、木屋川の東部に相当しよう。 |

市域にあった郷

|

日内郷――もと日内、のちに内日に変ったものであろう。古域の北、内日にその遺名が残るから、ここを中心とした地域であろう。

周防灘に注ぐ神田川や響灘に注ぐ友田川・綾羅木川などの上流が分岐している山間盆地である。

生倉郷――もと生倉・意久などと書かれたもので、市域の伊倉(新下関駅西側)がその遺名と思われる。

考古学上の遺跡や条里制の遺構もあり、古域の川中・勝山・安岡地区をも含み、地味も肥えた長門国の先進地域である。

室津郷――室津の地名は当地以外に土佐国安芸郡・播磨国揖保郡にもあり、入海で「船の停泊に便利な津」の意味と解される。

市の北に接する豊浦町の室津・黒井・川棚から市域に属する吉母・吉見・蓋井(ふたおい)にかけての地域で、古代末期から中世初めにかけて開発された吉永庄や河棚庄は、この郷の中にあったものである。

額部郷――額部郷は上野・備中にもあり、またこれに似た額田郷は大和・河内をはじめ一〇か国に分布し、それがいずれも郡郷制の施行以前は額田部であったと思われるから、額部は「ぬかべ」と読んだものであろう。

ところで、八世紀のころ豊浦郡に住んだ額田部氏には、穴門(あなと)国造になっていた者があり、それが郡司や軍毅(ぐんき)など律令国家の地方官として活動しているが、その本拠は国府の長府にあったと思われるから、額部郷も長府とその東北部の一帯を含んでいたとみて誤りはないであろう。

駅家郷――『延喜式』によると、山陽道大路の駅家は、市域では宅賀駅と臨門駅の二つである。宅賀駅は市域の小月を中心として清末・王司にわたる地帯と思われる。

臨門駅は文字からみて臨海の所であろうが、「臨門」は「躯門」の誤りで「からと」といわれたのではないかともいう。

それで前者なら壇之浦付近、後者なら唐戸付近ではないかという。

また別に長府の松崎をそれにあてる説もある。いずれにしても木屋川の西、周防灘の西岸沿いの関門海峡にかけての一帯であったと思われる。

神田郷――市域の東北部の神田がこの郷の遺名と考えて、ここを中心とする一帯とする説と、市域の北方三〇キロメートル以上も離れた豊浦郡豊北町の神田を中心とした神玉・阿川・滝部地帯とする説とがある。

しかし前者は額部郷に属したとみる方が妥当だから、むしろ後者に豊浦町の宇賀・小串を加えた市域外の一帯とみた方がよいであろう。

条里制の跡

大化改新によって断行された律令国家の最も基本的な政策のひとつに、班田収授の制があるが、この制度を円滑に施行する上で大規模に全国的に行なわれた土地区画制度が条里制である。

大体天武天皇の時代(六七三〜六八六年)頃までに、全国各地の耕地に施行されたという。

条里制の基本としては、一辺の長さ六町(約六四八メートル)の碁盤目状に土地を区画し、その一区画を里とした。

この区画をさらに一町四方ずつ三六等分して坪と呼んだ。

現在、近畿・瀬戸内・北九州・近江・美濃・北陸・山陰・関東地域など、各地にその遺構が発見されており、坪名のついた地名が残っている。

下関市域には綾羅木川流域の伊倉で発見されている。

すなわち、坪の名のつく古い地名が、伊倉集落のすぐ西の水田に「市ケ坪」(もとの一ノ坪)、また伊倉の東北の綾羅木川の北岸に「六ノ坪」(小字名、六ノ坪)として残っている。

それにこの地域で、以前は中世のに地割りや構築物と思われていた遺構も、古代の条里制の地割りを受けついだものではないかと考えられた。

綾羅木郷台地面の土地割りやその周辺にある中世の屋敷地の名も、それ以前にあった条里制の地割りが崩壊したあとに命名されたのではないかと想定された。

そうすると、条里制が施行された地域は、地形・遺構・現状などからみて、市ノ坪のあたりの一画は、東は岡田・神田、北はこもろ口・台地ケ森、西は山陰本線ぐらいまで広がっていたのではないかと推定され、六ノ坪の一画は、市ノ坪の想定区画としっくり接合してくる。

すなわち、綾羅木川南側の耕地に一画の地割りがあり、さらにこの地割り区画の東北側に別の一画の地割りがあったということがわかってきた。

こうしてみると、前項で紹介したの生倉(いくら)郷の開発に律令政府の勢力が及んでいたことが推察できよう。

ただここの条里制がどのような形の条里坪付けか、また坪地割りか、くわしいことは今後の課題になっている。

2 古代文化と寺社 top

これまでみてきたように、古代の下関市域では、国府の所在地である長府の地が、地方行政の中心として繁栄しており、その周辺に農村地帯として八つの郷がひろがり、開発がすすめられていたと思われる。

市域には、国衙のほかにも律令国家のいくつかの施設――すなわち、外敵防衛のための軍団の屯営、外国人接待のための客館、官用の物資や官人輸送のための駅家、さらには伝説上の豊浦宮などが設けられていた。

しかし、これらの施設のうち、その跡が現在もはっきりと知られるものは少ない。

ここでは、これら古代の遺跡のうち、その跡が比較的はっきりわかっている長門鋳銭所と長門国分寺について、具体的にみてゆこう。

鋳銭司の設置

律令政治がすすんで国力が充実してくると、政治・経済・文化など多方面にわたって活動が盛んになり、交流も活発になってきた。

このなかで経済面での画期的事業として、貨幣の鋳造がはじめられたことがあげられよう。

日本で鋳銭司(ちゅうせんし)が設置されたのは、持統・文武朝(六九四、六九九年)の頃からであるが、近江・河内・山城・武蔵など諸国にもあったが、長門・周防が最もととのっていたという。朝廷が組織だった催(さい)鋳銭司を置いだのは七○八(和銅元)年二月で、同年五月に銀銭、八月に銅銭の鋳造がはじめられた。

これが有名な和同開珎である。

鋳銭司は奈良時代後期から平安時代初期にかけて、廃止されたり復活されたりした。

たとえば、河内の鋳銭司は、七〇八(和訓元)年に設置されたが、のち廃止され、七三五(天平七)年閏一一月に復興、のちまた廃止されている。

長門鋳銭所も興廃をくり返したが、設置されたのは七〇八(和銅元)年七月であった。

七三〇(天平二)年三月の『続日本紀』の記事では、周防熊毛郡牛嶋西汀(光市)・吉敷郡達理山(山口市)産出の銅は精錬すると十分使えるので国に採鉱させ、長門鋳銭所での鋳銭にあてたとある。

しかし九世紀に入ると、周防・長門あたりの銅鉱石は限界にきていたようで、八二一(弘仁一二)年には長門鋳銭所の一部を周防に移し、さらに八二五(天長二)年四月の太政官符によると、周防国吉敷郡の「便宜の地(現、山口市陶)」に移されたという。

そして八三四(承和元)年一〇月、長門国の旧銭がすでに尽き、銅の鋳るべきものがない、ということを言上した。

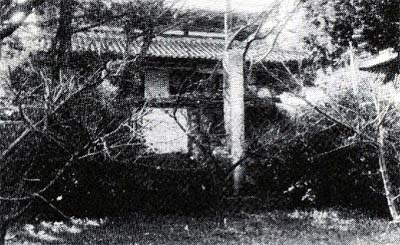

長門鋳銭所跡

長門での鋳銭

長門鋳銭所跡は、長府の西端、鋳銭坊といわれる小高い丘にあり、現在、覚苑(かくあん)寺の境内とその隣接地にわたっている。

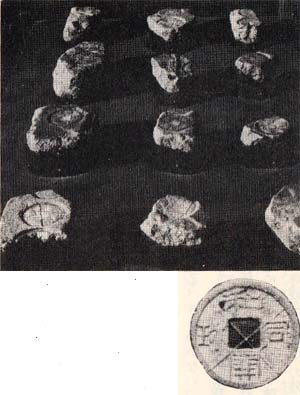

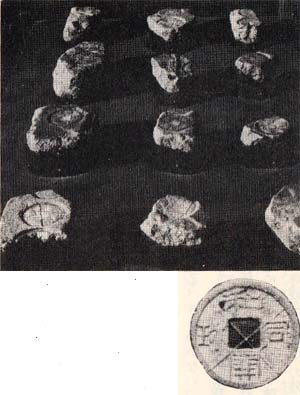

跡地は国指定史跡で、そこから出土した和同開珎銭范(鋳型)の残欠・坩堝(るつぼ)の残欠・鞴(ふいご)口と和同開珎は重要文化財となっている。 |

和同開珎と銭の鋳型(長府博物館蔵) |

長門鋳銭所で鋳造された銭貨は、皇朝十二銭のなかの和同開珎と富寿神宝の二種であったとされる(『下関市史』)。

このうち和同開珎の鋳造地は、七六〇(天平宝字四)年まで、近江・武蔵・河内・播磨・長門・筑前一の六か所とされているが、京都府相楽郡加茂町銭司(ぜじ)からは坩堝・鞴口、山口県山口市鋳銭司からは銭范、長府の覚苑寺からは先に述べたように銭范・坩堝・鞴口などが出土している。

とくに長府だけが具体的に場所が明確で、しかも出土が多いのは、和同開珎はここでの鋳銭量が多かったからではないかといわれている。

その現物は畿内の有名な社寺をはじめ、中国東北地方の渤海の東京(トンキン)城からも発見されている。

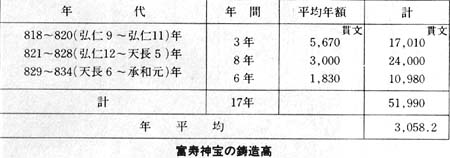

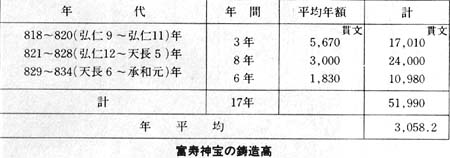

富寿神宝は八一八(弘仁九)年一一月から八三四(承和元)年までの一七年間に、長門・周防で鋳造されたものである。

その鋳造高は右の表のようで、総額五万一九九〇貫文、年平均三〇五八貫文余、この多くは長門鋳銭所でつくられたものであった。

さて、貨幣鋳造に多数の労働力を必要としたことは、この表からも推測できる。

それは原料の採鉱、運搬、鋳造、さらに納入など、技術がなお未発達で肉体労働によるところが大であっただけに、従業者の労役は過重であったと考えられる。 |

|

これには諸国の浮浪人が集められ、また長門の住民も加わった。

『類聚国史』の八二三(弘仁一四)年七月の条に――長門の鋳銭は、その労力が他国と異なり過重のうえに、連年の日損と疫病のため、人民が窮乏している、よって当年の庸を免除する――としている。

庸とは、田租(田地に対する税)のほかに負担する力役で、正丁(せいちょう、二一歳〜六〇歳の男子で身体上の障害のない者。年齢はのちやや短縮)の一〇日間分の歳役として布二丈六尺を納めたものである。

なお庸は布のほかに、米・塩・綿などの在地の特産物の場合もあったが、それらを京都まで運ぶ労力も多大であった。

庸を免除されるのは、よくよくの年柄である時に限って配慮されたことがわかるので、長門住民の生活は鋳銭事業をかかえていて、まことに苦難深刻そのものであったことがわかる。

長府国分寺の古瓦(長府博物館蔵)

国分寺の建立

長門鋳銭所の東の段丘上に造営されていたのが、長門の国分寺である。現在、その遺構は残っていず、わずかに「国分寺址」の碑が、長府宮ノ内の旧武家屋敷地跡に建てられているのみである。 |

長府国分寺の跡とその碑 |

その付近で国分寺瓦が発掘されており、礎石の一部は長府博物館の庭に保存されているが直径一メートルほどもある。

さて、国分寺とは、日本史の教科書などでも必らず取上げられているので、ここでは簡単に説明しておくと、聖武天皇の天平時代(七二九〜七四九年)、当時の深刻な社会不安のなかで、かねてから仏教によって国家の平安をはかろうと考えていた天皇が、七四一(天平一三)年三月、詔(みことのり)を発して諸国に建立した寺である。

聖武天皇みずからが金字で金光明最勝王経を写して諸国の七重塔ごとに一部ずつ収めることになり、その構想として、国ごとに僧寺(国分寺)、尼寺(国分尼寺)をつくり、寺名をそれぞれ金光明四天王護国之寺(総本山は奈良東大寺)、法華滅罪之寺(総本山は奈良法華寺)と定め、僧寺には封戸五〇戸・水田一〇町、尼寺には水田一〇町を施入し、また僧寺には二〇僧、尼寺には一〇尼を置く、という官寺であった。

そして造営の工事となったのであるが、政府がしばしば工事の促進を命じていることからすると、工事は順調に進捗せず、おそらく奈良時代末になってようやく全国的にできあがったと考えられる。

しかし、国分寺によっては、創建まもなく維持管理がむずかしく、荒廃していったところもあった。

建立された国分寺は国司の管理下にあり、その建立場所は大体国府の近くであった。

僧寺の規模は、方二町(約一二八メートル四方)、塔は金堂の東南か西南に建て、初層の平面は方五間ぐらいを基本とした。

尼寺の規模はこれよりやや小さく、塔はなかった。多くの場合、国府をはさんで僧寺と尼寺が建てられた。

長門国分寺の盛衰

それでは、長門の国分寺は、どのようなものであったろうか。

寺の規模は地形の関係上 他国のものよりやや小さく、方一町(二〇〇メートル余)ぐらいといわれ、『延喜式』による長門国分寺料としての出挙雑稲は一万束とあり、七四四(天平一六)年の国分寺僧寺・尼寺それぞれ正税稻(各国の倉庫にたくわえられた租税の稻)二万束の施入とあることからすると半分の寺料となっていて、周防の半分・筑前の約三分の一つあった。

『三代実録』八六七(貞観九)年五月の条に、長門国分寺などの西国の国分寺五か所に八幅四天王像をつくり、外国からの災異から守るよう祈祷せよと国司に命じている記録がある。

これはこの頃、新羅人の潜入が続き、又その海賊に対して防備を固めると共に国家の安全を祈願したものであろう。

このように、建立直後は、国分寺の存在が国家鎮護のうえで大きく機能していたのであるが、長門国分寺のその後の実態については、直接的な史料がごく少ないため、くわしいことはほとんどわからない。

わずかに『豊府志略』という江戸時代の記録によってそれをうかがい知ることができるので、主としてそれによってみよう。

律令国家の統制力が衰えるにつれ、官寺である長門国分寺は荒廃していったらしいが、亀山天皇の時(一二五九〜七四年)、他の一八国分寺と共に大和西大寺を総本山とするようになった。

さらに後鳥羽上皇の時(一一二九〜五六年)に諸堂の修理が、後醍醐天皇の時(一三一八〜二九年)に伽藍の再興があった。

戦国時代に入って、戦国大名大内氏は、長門国分寺を周防国分寺・永上の興隆寺(山口市)と共に祈願寺とし、つづく毛利氏も元就(もとなり)以後歴代この寺を信仰した。

江戸時代には、その境内地は民家にとられて田畠となり、約一町四方を残すのみであったが、寺は南向きで、南大門は南方に建っていたが破損がひどく、荒廃していたらしい。

一八九〇(明治二三)年二月、国分寺は市内の南部町に移り、長府の旧寺跡は民有地として払下げられたが、その後、古瓦が出土し、一九七七(昭和五二)年の寺域調査で、寺の東限を示す土堤が確認され、また創建当初の軒瓦も出土した。

その盛時には、金堂を中心に、講堂・東金堂・西金堂・北円堂・宝堂・宝塔(二棟)などの大伽藍に、多くの仏像がまつられていたが、いまは全くその面影もなく、南部町の国分寺にある仏像によって昔をしのぶほかはない。

また国分尼与は、国分寺のとなりに建立されたが、寺跡はわからない。

旧国分寺跡の北西の長府安養寺町に建立されたのではないか、それが山崩れによって倒れたのであるうといい、その跡を継承したのが今の法華寺(長府金屋町)であろうという。

寺伝によると、元和年中(一六一五〜二四年、一説では元和元年)、安成院日就が現在地に再建し、長府藩初代の毛利秀元の側室正福院の両親の信仰を得、死後その菩提寺となり、毛利氏から寺領を寄進されて、諦玄(たいげん)寺と改称した。

一八七〇(明治三)年、毛利氏に寺領と位牌を返上し、法華寺に復した、という。

『古跡由緒書』では、この寺の本尊の観世音三躰本願は光明皇后の持仏で、奈良の法華寺が一時中絶した時、この寺に移したものであり、寺の東小堂に安置してある本尊の三躰はこれであるという。

さて、国分僧寺・尼寺のほかに、長府や関門の地には、占くからいくつかの寺が建立されている。

このうち観音崎町の永福寺(観音寺)と南部(なべ)町の専念寺は七世紀に百済(くだら)の琳聖太子が創建、金比羅町の普応寺は九世紀に唐の洪種仙人の創建という伝承をもっているように、大陸への玄関口であった古代関門地域の性格がここにも現れている。

また有富の竹生(たけお)寺(竹生観音)・松小田の福昌寺・田中町の東蓮寺・吉田の蓮台寺などは、いずれも平安時代に創建されたという寺伝をもち、それぞれ興味深い伝説を伝えている古寺である。

市域の古社

下関の市域は、原始時代の遺跡も多く、古代も国府があって西日本の要地として栄えており、農耕も早くから普及していた土地であるだけに、古代からの由緒や伝承をもつ神社が多く残っている。

氏の祖先神や自然神をまつる社が市域の各地に建てられたのである。

最古のものとして、孝元天皇(前二一四〜一五八年)の時代に創建され、安閑天皇時代(五三一〜五三五年)に住吉神社(楠乃)の摂社(せっしゃ)となった吉母の乳母屋(うばや)社、景行天皇二〇年(九〇年)に吉見に建立された御綿津見(みわたつみ)社(一九一七年、乳母屋神社と大綿津見神社とを合わせて竜王神社をなった)、また住吉の枝社として成務天皇元年(一三一年)につくられた恵比須社などがあるが、これらの創建は伝承であって確証はない。

そこでまず、市域で古代からの由緒をもつ有名な三社についてみることにする。

長門国の一の宮として知られるのが住吉神社である。

この章のはじめで述べたように、神功(じんぐう)皇后の朝鮮出兵の際に加護をたれた上筒男(うわつつお)・中筒男・底筒男の三神に応神天皇・武内宿袮(すくね)・神功皇后・建御名方命をまつり、『延喜式』の「神名帳」にのっている式内社であり、古代国家の厚い保護をうけた有力な社であった。

忌宮(いみのみや)神社

次に長門国の二の宮とされるのが、長府の忌宮(いみのみや)神社である。 |

亀山八幡宮 |

これも先に述べたように、仲哀天皇の長門豊浦宮のあった跡という。

天皇の遺体を一時ここに安置したので、天皇の霊をここにまつり、のち神功皇后・応神天皇を合祀した。

やはり式内社である。

市の中心部に近い亀山八幡宮は、中之町の紅石山の丘にあり、『豊府志略』によると、八五九(貞観元)年、釈行教が宇佐八幡宮(大分県宇佐郡宇佐町の宇佐神宮)を山城国の男山に勧請(分霊して移すこと)した時、神託によってこの地に社を建てたのが、その始りという。

九二三(延長元)年に「外朝西門鎮守」の別号をうけ、赤間関の産土神(うぶすながみ、いわば氏神のこと)として、古くから住民の信仰の対象であった。

なお、この宇佐八幡を勧請したという縁起は、市内の多くの八幡宮に伝えられている。

阿弥陀寺町の鎮守八幡宮をはじめ綾羅木・伊倉・生野・大坪・幡生・阿内(おうち)・宇津井・松屋・員光(かずみつ)・宇部の八幡宮がそれであるが、このうちとくに鎮守八幡宮は行教によってはじめ前田に勧請され、亀山八幡宮より格が高いといわれたほどの由緒をもっていた。

このように九世紀の後半に、市域に八幡宮が多く創建されたことは、新羅の脅威が高まっていた当時の国際関係のもとで、八幡神が軍の神として市域の人々に受入られていたことを物語っている。

このほかにも、伊崎稲荷神社・内日神社・南部町の菅原神社・四王司神社など、九世紀頃に創建されたという由緒をもつ古社がある。

ところで、現在、長府に惣社町(大字豊浦町)がある。これはもと惣社があったことに由来する。

惣社とは、国司が国府に赴任した時、国中の神社に幣を捧げて参拝する義務があったが、平安中期になると地方の社会不安もあって、国中の神社の祭神を一か所に集めて惣社としたもので、ここに国司が参拝することで諸社参拝に代えたのである。

長門の惣社は、大己貴命(大国主命)をはじめ大神地祇をまつった。

一の宮(住吉神社)や二の宮 (忌宮神社)についで格のある神社で、近世では忌宮神社の支配下に入り、忌宮神社の「御斎神事」には、惣社において神具を調製することになっている。

一九七二(昭和四七)年に忌宮に合祀された。

top

****************************************

|