|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

三章 中世の下関

1 鎌倉氏の支配

武上と荘園/平氏の地盤/新時代を開いた壇之浦の戦い/

壇之浦哀話/伝承と遺跡/長門の守護/元寇と長門/

鎌倉幕府の拠点として

2 戦国動乱の時代へ

足利尊氏の拠点として/北朝方の厚東氏/厚東氏と大内氏/

大内氏の支配/大内氏の盛衰

3 中世の文化と生活

長門本『平家物語』/武士と社寺/中世の美術・工芸/

赤間関の町/町の機能と住人 |

1 鎌倉武士の支配 top

武士と荘園

古代において、下関市域を中心とする長門国は、本州西端の要地として、律令国家の各種の出先機関が置かれて重要視され、開発もすすんでいたことは、これまでみてきた通りである。

『延喜式』という平安中期(一〇世紀)の法令集では、長門国は中国(面積や人口によって国を大・上・中・下に等級づけた)として格づけされていたが、奈良時代の長門国衙に勤務する町吏の定員に、大目(だいもく)・少目の「さかん」という記録や文案の検討をする官史が置かれていることや、長門按察使が石見・周防の二国をも管理したことがあったことからみると、長門国は上国なみに重要視されていたことがわかる。

それが中国に降格したのは、長門鋳銭司が周防国に移され、行政上の事務が縮小されたことによるものであろう。

こうして、七世紀に始まった律令国家の地方制度も時代と共にゆるみはじめ、とくに一〇世紀の半ば頃から藤原氏が都にあって政治の実権をにぎった、いわゆる摂関政治の時代となると、地方の行政には中央の統制がいきとどかなくなり、班田収授の制度はくずれ、戸籍もつくられなくなった。

このような状態のなかで、国司や郡司・有力農民などの中の有力なものは、私有地をぶやして武力をたくわえ、各地域において勢力をかためていった。

これが武士の起りであり、私有地は荘園とし了発展していく。

彼らは、藤原氏一門と主従関係を結んだり、都から来て地方に土着した源氏や平氏などの貴族の子弟と関係を結んだりしながら、しだいに強固な集団となっていった。

こうして荘園を基盤として、地縁的・血縁的な結合の集団、いわゆる武土団が各地に発生した。

長門地方でも在地の有力農民が武士化し勢力を強めていった。

一二世紀後半に入ると、長門国は平氏の支配する知行国となった。

のちの源平の争乱の時、一ノ谷の戦いで、平氏に加わった長門出身の武士に、郡東司秀平・郡西大夫良近・厚東入道武道がいた(『源平盛衰記』)が、このうち、厚東武道は「長門国守護職次第」という記録に出てくる武光のことで、厚東という郡名を氏の名としたものであろう。

郡東・郡西の両氏は、その後、歴史のうえで名が出てこない。

また豊田郡(豊浦郡豊田町)には豊田氏がいた。 |

|

平安時代・鎌倉時代を通じて、莊園もふえていった。

市域の属する豊浦郡には、大野庄・員光(かずみつ)庄・二宮庄・一宮庄・吉永庄・河棚庄・牛見庄があった。

厚狭郡の吉田庄も市域である。

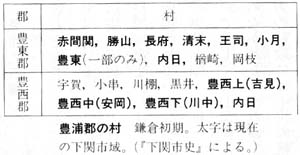

なお豊浦郡は、中世文書では、豊田郡・豊東郡・豊西郡などとして出てくる。

平氏の地盤

都では、藤原氏の摂関政治から、上皇による院政の時代へと移っていったが、この間、地方の武士たちは、都での政争の際に天皇や上皇・藤原氏らの武力として用いられながら、しだいに政治的な勢力を増大し、やがて全国の武士団は平氏と源氏の二大勢力に編成されていった。

まず政権をとったのは平清盛で、最初の武家政権をうち立て、太政大臣となった。東国に勢力基盤をもっていた源氏に対し、平氏は西国に基盤をもっていた。

平氏一族の知行国は、『平家物語』によると三〇余か国で、全国六六か国の半分近く、所有する荘園は五〇〇余か所にのぼったというが、それらの荘園の多くは西国にあった。

また清盛は、当時の中国(宋)との日宋貿易から大きな利益をあげて経済力を充実させていた。

それは音戸(おんど)の瀬戸(広島県安芸郡瀬戸町)の開さくや、大輪田泊(現在の神戸港)の修築を行なっていたことからも知られるように、瀬戸内海を平氏の勢力基盤としていたのである。

さて、源平二氏の抗争の結果、一一八三(寿永二)年、源義仲に攻められて都落ちした平氏一門は、これ以後、壇之浦で滅亡するまでの間、九州・中国・四国地方と瀬戸内海を転々として、西国武士間の力によって勢力回復をはかろうとしたのであり、下関市域が平氏滅亡の地となったことは、けっして偶然ではない。

源氏は、義仲に代った頼朝が、弟の義経・範頼を派遣して平氏を追討した。

義経は一ノ谷の戦い・屋島の戦いに平氏を破って瀬戸内を海路から、範頼は山陽道を陸路から西走する平氏に迫った。

清盛の死後、平氏の総大将は三男の宗盛だったが、統率力が弱く、武将として力があったのは四男の知盛(とももり)であった。

知盛は範頼の西下に対抗して、所領である長門彦島(下関市、もと引島といった)に城を構え、また門司関をかためで源氏の進攻にそなえた。

屋島の戦いで敗れた平氏は、幼帝安徳天皇をいただいて彦島に逃れた。

知盛は北九州の水軍や山鹿・菊池・原田・松浦などの諸党(武士団)を集めて、源氏に対して決戦をいどむこととなった。 |

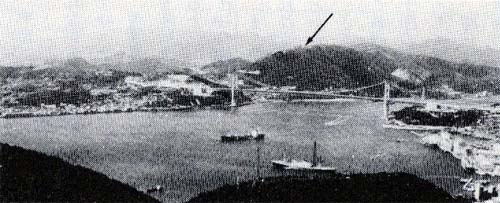

壇之浦と早鞆瀬戸 門司側からの展望。

矢印の山は火ノ山。

|

範頼の軍は周防まで進出していたが、熊毛郡の上七遠隆や豊後の臼杵惟隆・緒方惟栄兄弟らの武上を味方につけ、周防には三浦義澄を置いて、自ら大島を経て豊後に渡った。

これが平氏を背後からおびやかすこととなり、平氏を海上に孤立にさせたのである。

一方、義経は、瀬戸内の水軍(海賊)を味方につけ、大島まで進出して機をうかがっていた。

在地の武士たちのうちには、源氏の優勢を知って源氏側につくものもいたが、おおかたの武士たちはなお日和見的であった。

このなかで有力な豪族は霜降山(宇部市内)に根城をもつ厚東氏、大化改新以後、代々周防国府の在庁官人として吉敷・佐波両郡(小郡・防府周辺)に基質をもつ大内氏、豊浦郡の北、豊田郷の郡司であった今田氏、厚狭郡地域に勢力のあった箱田氏らであった。

新時代を開いた壇ノ浦の戦い

義経の工作が功を奏し、伊予の河野水軍や紀伊の態野水軍が源氏勢に加わり、源氏の水軍も充実してきた時、周防国府の在庁官人で船奉行であった船所(ふなどこ)政利が早船二一艘を義経に献上した。

この船は櫛崎船といわれたが、この櫛崎が平郡島の串崎(柳井市)か長府の串崎かは、はっきりしない。

しかし、義経はこのあたりの地理や水利に暗かったので、この協力を得たことで、まさに戦機熟せりとみてとり、彦島から出陣して関門海峡の壇之浦に船ぞろいして背水の陣をしく平氏軍と対決することになった。

平知盛は、源氏の勢力が西国にのびてきて、もはや退くべきところはないと覚悟し、源氏勢力が海戦になれていないことを察し、壇之浦から南に下った内海が小瀬戸にくびれこんだ豊前田(ぶぜんだ)の浦(現在は下関駅や港湾施設のある埋立地であるが、昔は、豊前田・竹崎と彦島との間が入江となっていた)に船列をしき、源氏軍勢を取り巻いて、一挙に撃滅せんとはかった。

これに対し義経は、海戦が源氏にとって不利であることを知りつつも、宿敵平氏の完全打倒と、兄頼朝の不信をはらす上からも、あえて海戦に踏切ったのであった。

ときは一一八五(寿永四~元暦二)年二月二四日であった。

兵船は『吾妻鏡』によると、源氏が八四○余そう、平氏が五○○余そうとある。

戦いは正午頃から始り、まず平氏は潮流に乗って有利であったが、しかし潮が西流に変ると共に、義経はこの機をのがさず迫り、ついに壇之浦に追いつめて、日没ごろには平氏を全滅させたのである。

この戦いで、平氏の総大将の宗盛や時忠らは捕えられ、教盛・知盛・経盛・有盛・行盛・教経らはほとんど討死したり、入水したりした。

清盛の妻の二位尼(平時子。宗盛・知盛・徳子らの母)も神器(三極の神器)を奉じ、安徳天皇・建礼門院(平徳子)母子と共に入水したが、建礼門院だけが源氏方に救われた。

天皇と神器は、朝廷や頼朝がともに無事に取りもどすことを切望していたところであったので、義経はこの指示のもとに鋭意配慮したが、戦いは海上のことであり、平氏も最後まで手離さなかったので、天皇は波の下に沈み、神器のうち宝剣は矢せてしまった。

こうして平家は完全に滅亡し、これに代って源頼朝が鎌倉に幕府を開き、名実ともに武家政治を始めたのである。

それまでの平氏の政権は、武家の政治とはいっても、実質は古代の摂関政治の延長であり、中世の武家政治――封建制度へ転換する前段階となるものであった。

こうして、壇之浦の戦いこそは、いわば当時における古代勢力と中世勢力との対決であり、その決戦が下関で行なわれたことは、下関の地が大きな日本歴史の転換の場になったことを考えさせられるのである。

くしくも明治維新が、一八六五(慶応元)年一月二日の高杉晋作らの下関における挙兵から、藩内戦を制圧して藩論を統一し、討幕運動から江戸幕府の瓦解に導き、封建社会から近代社会建設へと向かわせた、その発端の舞台も下関であった。

つまり、古代社会から中世社会に転じた歴史の舞台も、近世社会から近代社会に踏みこむ運動の舞台となったのも、じつに下関の地であったのである。

壇之浦哀話

「平家にあらざるものは人にあらず」とまで豪語した平氏が、一日にして潰滅したことは、まさに「盛者必滅」(しょうじゃひつめつ)、人の世の哀れを世人に改めて知らしめた。

これは鎌倉中期にできたという『平家物語』が、やがて琵琶の音にのって語られた哀愁の語り物(平曲=へいきょく)によって、また史跡や伝説によって、後世の人々に多くの感慨を与えることになった。

ここで、安徳天皇の遺体と宝剣にまつわる伝承についてみよう。

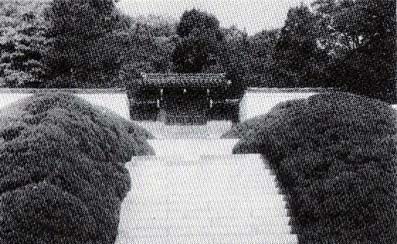

『赤間宮由来記』という記録では、天皇の遺骨を阿弥陀寺(下関市赤間神宮)の境内にほうむり、御陵(みささぎ)の上に御影堂(みえいどう)を建立して勅願寺とし、長く天皇の冥福を祈らせたという。 |

安徳天皇陵

|

また、豊浦郡地吉村(豊田町地吉)の森林中に人の立寄り難い旧宮内省管轄の霊地があり、土地の人は「天皇様」といい、毎年四月(旧暦三月)二四日に仕事を休んで参拝する風習があるがこの地が「正居止御陵」で、安徳天皇をまつったものとしている。

周辺に御輿場(御籠立場)・烏賊(いか)ケ渕(豊川湖中)・網掛の森御衣池・鍬瀬(鍬地)・法ケ原・茶屋ケ原・遠見ケ岡・五家の墓などがあり、天皇陵の建立やその祭祀にまつわる伝承が残っている。

宝剣については、海戦後、神仏の加護を願い、占いまでもして徹底的に探索されたが、発見できなかった。

このことについて『源皿に盛衰記』は次のような説話を伝えている。

後白河法皇が加茂大明神に参詣して宝剣の行方を祈った時、夢のなかで、壇之浦の二人の海女親子に海中に入ってさがさせよ、ということであった。

さっそく義経が西国に走り、二人にさがさせることになった。

親の海女は娘は不適当で凡人の濳れる所ではないと答え、如法経(法華経の別名)を書写してこれを身にまとい、仏力の加護のもとに捜索しようと海に入った。

義経に同道されて上洛した親は、法皇にその結果を、直接、次のように報告した。

――龍宮城と思われる御殿に招かれ、日本帝王の使と申して入ったところ、長さ二丈(約六メートル)もある大蛇が剣を口にくわえ、七~八歳の子供を抱いて現れた。

宝剣は、がんらい自分らの持ち物であったのを、素戔鳴尊(すさのおのみこと)に取られたもの、子供は安徳天皇であるといい、さらに平氏一門の女子らはこの奥にいると、その居並ぶところを見せられた。

本来、これは見せるところではないが、おまえが身に巻いている如法一乗の法の尊さに、結縁のために見せたもの。

今後永久にこの剣は返すことはない、といって大蛇はなかに入った――というのである。

小泉八雲(ラフカディオ・ヘルン)がその著『怪談』で海外にまで紹介した「耳なし芳一」の説話は、この謡に基づくものであり、阿弥陀寺境内にある耳なし芳一地蔵は、この伝承を伝える遺跡である。

伝承と遺跡

平氏の哀れは、このほかにも数々の伝説を生んだ。

『甲子夜話』(かっしやわ)という江戸時代の随筆集には、三月一八日ごろ赤間関(下関)に船掛かりすると、海上一面に霧がかかって、その中に人の形のものが多く現れてくる。

これは平家の怨霊(おんりょう)であり、その人声を聞くとその船は転覆させられるという伝説をのせ、また一四~五日の頃から潮が渦巻くことがあり、一七~八日の夜には必らず海難があるともいう。

また別に、三月二四日の平家滅亡の命日には、壇之浦海上のかもめが海面に落ちて水死するとか、漁師が海峡に出て『平家物語』の話をすると船は少しも前進しないとか、近くの水辺でとれる「平家がに」は、憤死した平氏の霊魂が宿ったものだとかいう話もある。 |

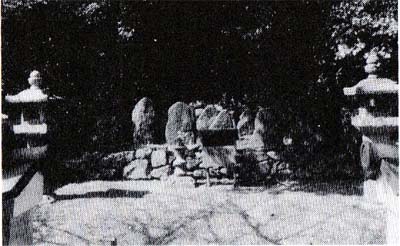

平家一門の墓 赤間神宮境内にある平家塚

|

また、水死した女﨟(じょろう)がコペケ(小平家)という美しい小鯛になったという伝説、平氏が末期(まつご)の水として飲んだ海水が一杯目は真水であったのが、二杯目は海水であったという「平家一杯水」の伝承がある。

阿弥陀寺の「先帝会」や赤間神宮の先帝祭の「女﨟参拝」も、これにまつわる行事であり、境内の七盛塚は、右から前列に有盛・清経・資盛・教経・経盛・知盛・教盛の七基、後列に家長・忠光・景経・景悛・盛継・忠季・二位尼の七基となっており、「平家一門の墓」または「平家塚」ともいわれている。

市域の彦島をはじめ高畑・藤ケ谷、幡生の女郎ケ迫から青海島にかけての所々や、瀬戸内に面した海岸から入込んだ山地や防長各地の人里離れた所々に、平家の落人が隠れ住んだという伝説が残っている。

また、安徳天皇が二位尼らに守られ、九州各地に潜行したという伝承も多い。

なお、源平合戦にまつわる市域の社寺には、赤間神宮の摂社になっている鎮守八幡宮・大蔵神社・安岡八幡宮・厳島神社(上新地)・八幡宮(王喜)・彦島八幡宮・東光寺(豊前山)・海晏寺(伊崎)・四福寺(もと伊崎、現在は廃寺)・光明寺(細江)・西楽尓(彦島)・専立寺(彦島)・立石稲荷(壇ノ浦)・中山寺(丸山町)・住吉神社(楠乃)などがある。

なお『源平盛衰記』によると、安徳天皇入水の時、二位尼がよんだ歌、

| 今ぞ知る御裳濯(みもすそ)川の流れには 浪の下にも都ありとは |

は、字句のちがいはあるが、長門本『平家物語』にもみえる。この歌はまた天皇の辞世の歌ともいわれる。

『筑紫紀行』には、この川で洗濯するとき、関の人々のうち、町家の人の垢は落ちないが、遊女の衣服ならよく落ちるといい、また一八一四(文化一一)年一月、この地をおとずれた野田泉光院の『日本九峰修行日記』には、ここの遊女はかっての平氏の子女で、擅之浦の戦いののち生残り、遊女屋に身をよせて生活を続けたことから、「上臈」(じょうろう)といわれる、と記している。

長門の守護

壇之浦の戦いで平氏をほろぼした源頼朝は、源氏ゆかりの地である鎌倉に幕府を開いた。

鎌倉に武家政治の中枢機関である侍所(さむらいどころ)・問注所(もんちゅうじょ)・政所(まんどころ)などを設けると共に、一一八五(文治元)年一一月、諸国に守護(総追捕使)を置いて、全国の直接支配に乗りだした。

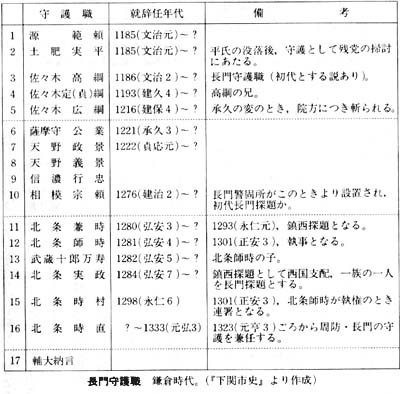

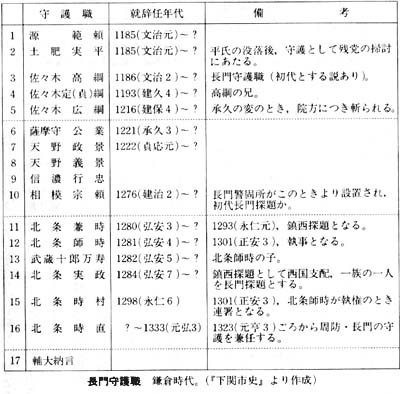

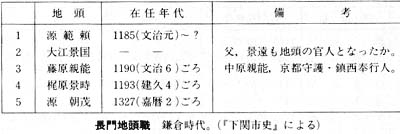

右の表は鎌倉時代の長門守護職を一覧表にしたものであるが、その最初のころのことははっきりしない。

平氏滅亡後、義経が平宗盛らの捕虜をひきいて鎌倉に向かっかあと、範頼が一時、事後処理にあたったらしいが、『豊府志略』という記録では、一ノ谷・屋島の戦いに功をあげた土肥実平も長門の守護となったとされ、その居城が長府の西の山地、土肥山になったという。 『長府古城主由来記』という書物もこの説をとり、小唐櫃(からひつ)山・大唐櫃山が実平の陣取った跡といっている。

しかしそうだとしても、実平の長門守護職はわずかの期間であったと思われる。このあと、宇治川の先陣争いで名をあげた佐々木高綱が守護に補任された。

この表からもわかるように、長門の守護職には北条氏の関係のものが多く任命されており、初期は平氏残党らの動きを断ち切るため、のちには大陸からの圧力を防ぐ第一線として、長門が重要視されていたことがわかる。

なお当時、わかっている地頭職は、右の表のようである。

また、長門守護の居館である守護所は、それまでの国府(長府)に置かれたので、いぜんとして長府が地方行政の中心であった。 当時の地頭や荘官ら武士の屋敷地は、現在の長府の地名にみられるように、堀の内・上司・館などの名で呼ばれた。 |

|

外郭には、正作とか門田・門畠などといわれる直営耕作地と、それを実際に耕作する下人・若党などの住居があった。

内郭には、主人の住居や廐(うまや)などがあり、周辺に土塁や堀をめぐらして外からの侵入を防ぐ構えにしていた。

また楼門の上に楯や矢を常備した。部屋内部は板敷で一部分に畳を敷き、部屋のまわりに縁をめぐらす、いわゆる武家造りであった。

元寇と長門

鎌倉政権下の下関市域を大きくゆり動かせたのは、一二七四(文永一一)年に起った中国の元(げん、モンゴル)の襲来であった。

先に、平氏は宋(そう)時代の中国と積極的に貿易を行なっていたが、正式の国交はなかった。

鎌倉時代に入ってからも、私貿易は盛んであり、文化交流もあった。

宋銭が輸入されてわが国に貨幣経済を浸透させていたが、より大きな影響は文化面にあり、禅宗や新建築様式・陶磁の新技術など、宋文化が流入した。

ところが中国では、一二世紀に入ると北方民族の圧迫により宋が衰え、とくにモンゴルが強大になって国号を元とし、中国大陸・朝鮮半島から日本をうかがうようになっていた。

早くも一二六七(文永四)年頃から、モンゴルあるいは高麗(こうらい)の使がしばしば来て国交を求めていたが、幕府・朝廷ともに国交を開く意図はなく、むしろ響灘から玄界灘にかけての防衛施設を整備するよう、西国の御家人に号令した。

この外圧が現実のものとなり、一二七四(文永一一)年、八一(弘安四)年の二度の元寇(げんこう)となったのである。

この時は、大暴風雨の助けもあってなんとか撃退することができたが、なお再三再四の来襲も予想された。

この大難に、朝廷は各地の社寺に「敵国降伏」の祈願を積極的に行ない、その加護を祈った。

市域でも、幕府は一二八五(弘安八)年に長門一の宮の大宮司に異国降伏の巻数を鎌倉に進上させており、八九(正応二)年には防長両国の社寺に祈祷を、九一(正応四)年には両国の国分寺や一の宮をはじめ主な社寺に毎月祈祷の巻数をすすめさせたり、一三〇〇(正安二)年にも長門一円の社寺に異国降伏の祈願をしている。

一の宮の社領の一宮庄を、異国に対する防備費として、長門警固所に寄進しており、長門守護幟の管理に移すこともあった。

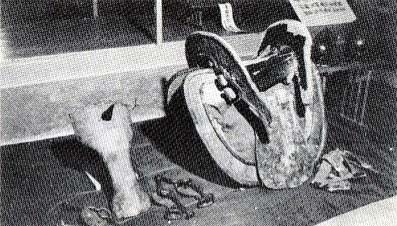

一二八一(弘安四)年、二回目の襲来の時、元軍の別動隊が土井ケ浜(豊浦郡豊北町)に上陸し、撃退されたが、元軍の錨石、鬼ノ松・蒙古鉾・鎌倉ノ森など、この戦いの時の遺跡が残っている。

このほか、豊浦郡豊浦町室津の黒井海岸には「長門石築地」という防塁があったといい、厚母(あつも)大仏をまつる安養寺も敵国降伏のためにこの地に移したともいい、千人塚も元兵の墓ともいう。なお遠く萩市の大井にも元軍の錨が残っている。

下関市域にも、元寇にまつわる伝承や遺跡が多い。長府の忌宮神社の「数方庭」(すほうてい)行事には、元寇にちなむものがあり、地名の「串崎」とは、土井ケ浜で討取った元軍の首一四をこの海岸に埋めた「首崎」が転化したものといわれている。

また、市内の長崎町の旧名「東方司」(とうほうし)は、文末年間(一二六四~七四年)、元の来襲に備えて響灘に面する北浦海岸一帯仁設置された見張所「唐防司」から転化したもので、これは武久・東大坪・長崎の町にもあったという。

蓋井(ふたおい)島の古城山についても、むかし中国から攻められた時、この山から大石を落して防いだもので、古くから城山といってきたという伝承があるが、これなども元寇と関係したものといえよう。

鎌倉幕府の拠点として

さて、第一回目の元寇の翌一二七五(建治元)年に来た元の使者杜世忠(とせいちゅう)の上陸地は、市域に近い豊浦郡豊浦町室津であった。

幕府は、これを博多を経て鎌倉に護送させ、龍ノ口(藤沢市片瀬)で斬り、外敵防衛策を本格的に断行した。

太宰府を拠点とした北九州沿岸の防備強化はもちろんのこと、敵の侵入路にあたる長門国には、一二七六(建治二)年、執権北条時宗の弟宗頼を派遣して長門守護に任じ、西国の防衛にあたらせたのみでなく、守護の権限を拡大して、徴税から検断(刑事・検察・警察などの権限)・訴訟のことまで取扱かわせることにした。

のち一二八九(正応二)年には、周防・長門両国の守護を兼ねさせることになり、一般の守護以上の任務をもつようになったので、長門探題と改め、以後、北条氏一門により世襲されるようになった。

なお、長門探題の下に長門警固番があった。これは幕府が長門・周防・安芸・備後(びんご)の御家人に命じて関門海峡の要衝を警備させたもので、その翌年には、山陽・南海道の御家人も加えで長門探題の指琿下に置き、防塁を構築して臨戦態勢をとり、九三(永仁元)年、九州地方の支配のために設置した博多の鎮西探題と並んで、沿岸防備に当った。

こうして元軍の来襲を契機として、長門は鎌倉幕府勢力の西方の拠点として強化されたのである。

しかし一三三三(元弘三)年、鎌倉幕府が滅亡した時、長門探題北条時直は孤立して降伏し、西日本における鎌倉幕府の拠点は消滅した。

このことについては、次にくわしく述べよう。

2 戦国動乱の時代へ top

足利尊氏の拠点として

元寇ののち、鎌倉幕府は約五〇年ほどしか続かなかった。

幕府の失政によって諸国の御家人は窮乏し、そのうえ北条一門内部の争いや朝廷と幕府問の対立などのため、幕政に対する不信が増していった。

こうした幕府の動揺に乗じて、一三三三(元弘三)年、後醍醐天皇をいただいた足利尊氏・新田義貞らの勢力は鎌倉幕府を倒し、天皇親政のいわゆる建武の中興が実現した。

このような京都・鎌倉間の情勢のもとに、長門・周防の有力な土豪層も、動乱の中にまきこまれていった。

鎌倉幕府が滅亡した時、西国において幕府の最高権力をもっていたのは、九州にいた鎮西探題北条(赤橋)英時であったが、たまたま六波羅(ろくはら、鎌倉幕府の京都探題)陥落の報が伝わると、少弐・大友・島津氏らにより博多で討ち滅ぼされた。

長門探題北条時直も、大塔宮(おおとうのみや)の令旨(りょうじ)をうけた伊予の河野・土居・得能(とくのう)の諸氏と戦った。

石見の高津道性も後醍醐天皇の命を奉じて時直を攻め、長門の厚東武実・豊田種長・同種藤、そのほか周辺の地頭である由利・伊佐・河越・岡部らの諸氏もこれに応じた。

孤立状態におちいった時直は、六波羅の危難を救いに行こうとしたが、途中でその陥落を聞き、九州探題に合しようとしたがそれもできず、少弐(しょうに)・大友両氏に降伏してまもなく病死した。

こうして鎌倉幕府の西国における勢力もついに一掃された。

建武の中興によって、一時、全国に天皇親政が行なわれたが、まもなく新政権内部に不協和音が生じ、新しい抗争が引起されることとなった。

早くも一三三五(建武二)年、新政権を支えた有力な武将のひとり足利尊氏は鎌倉において後醍醐(ごだいご)天皇(南朝)に反旗をひるがえし、翌三六(延元元=建武三)年上京したが、北畠顕家(あきいえ)・楠木正成(まさしげ)・新田義貞らに攻められ、光厳(こうごん)上皇(北朝)の院宣(いんぜん)をうけて、一旦九州へ落ちのびた。

こうしていわゆる南北朝の抗争が始まった。

兵庫から室津を経て西下した尊氏を支援したのは、大内・厚東・大友らの有力武士であった。

尊氏は、大内長弘を周防国守護に、厚東武実を長門国守護に任じ、二月二日から二九日まで下関の阿弥陀寺にとどまったが、この間、少弐貞経の嫡子頼尚をはじめとして、九州の豪族が続々と尊氏のもとに集まってきた。 尊氏はこうして勢力を回復しつつ、下関から筑前の芦屋津(あしやのつ、福岡県遠賀郡芦屋町)に渡り、南朝方の菊池氏らを破って、ついに九州をおさえて関東につぐ第二の拠点とした。

そして四月には太宰府(だざいふ)をたち、博多から海路長府に着き、二〇万の兵力をもって東上し、後醍醐天皇方勢力を京都から駆逐して、ついに尊氏は室町幕府を開くことになる。 ここでも下関の地が、時代の転換期に際して、新興勢力の大きな拠点となっていたことがわかる。 尊氏は翌一三三七(延元二=建武四)年一一月、長門の二の宮(忌宮神社)に天下を平定したとして、この写真のように二首の和歌を奉納している。 |

足利尊氏奉納の和歌 国の重要文化財に指定されている

「豊浦宮法楽和歌」の一部。(忌宮神社蔵)

|

北朝方の厚東(ことう)氏

さて室町幕府が成立したのちも、しばらくは各地で南北両朝の抗争が続いた。

長門国は先に厚東武実が尊氏から守護に任ぜられて長府におり、武村・武直・義武と世襲したが、武村の時、関門海峡を越えた豊前国企救(きく)郡をも領して、一族は海峡にまたがる勢力となった。

厚東氏は、物部守屋の子孫と称し、厚狭郡棚井(たない、宇部市棚井)を本拠地として長門国の押領使(おうりょうし)となり、一一七九(治承三)年、この地の霜降山に築城して、厚狭郡から吉敷郡南部にかけて勢力をもった豪族であった。

棚井周辺には厚東武実の建てた東隆寺をはじめ、ゆかりの浄名寺・恒石八幡宮などがある。

このころ北朝方では、尊氏・直義(ただよし)兄弟の争いに、尊氏の庶子(しょし)直冬(ただふゆ)が加わり、ときに直義が南朝方にくみするなど、情勢は複雑となっていた。

直義の養子となっていた直冬は中国探題に任じられたが、直義に味方したのでその職を奪われ、九州にくだって勢力の回復をはかっていた。

こうした動向は、下関周辺にも波及した。

一三四九(正平四)年、直冬方の豊田城(豊浦郡)主の豊田種藤の一族の種本らと、尊氏方の長門守護の厚東武直の配下の厚東員光(かずみつ)や地頭少野資村らが争った。

翌年、厚東員光らが武直に従い、九州の尊氏方を助けるため九州に出陣している不在をねらい、豊田種本らは小野資村(すけむら)の根拠地の光富に乱入した。

武直はただちに長府に引返して資村を助け、種本を斬って豊田軍を攻め、ふたたび門司に渡って直冬軍と戦い、関門海峡をはさんで攻防した。こうして、北朝方とはいいながらも尊氏方と直冬方とに分裂し、入乱れて戦ったのである。

南朝方の大内弘世(ひろよ)の長門制覇は、この間に準備されていたのである。

南朝方は、この機に乗じて西国における勢力の回復につとめた。後醍醐天皇の皇子懐良(かねなが)親王が九州にくだり、一三五五(正平一二)年頃には、九州の有力武士を従え、幕府の九州探題一色範氏(いっしきのりうじ)を敗走させ、南朝方の勢力は九州一円におよんだ。

範氏らは長門守護の厚東氏をたよって長門国に逃れた。

ここに、南朝方の大内弘世は、まさに厚東氏打倒の好機をむかえたのである。

一三五七(正平一〇)年七月、大内弘世は長門国一の宮の住吉神社に「凶徒退治」の祈願状を納め、厚東(ことう)氏の制圧に乗りだした。

厚東氏と大内氏

大内氏は、古代の律令制のころ、周防国の権介(国府の次官の代行)をつとめた豪族で、山口を本拠とし、南朝方から周防の守護に任じられ、北朝方にくみする長門の厚東氏と対立していた。

厚東氏を再興させた武実は一三四八(正平三)年一一月に京都で没し、跡をついだ武村も二年後の一二月、大内弘世の部将陶(すえ)弘綱・杉知静らの三万余と長府の北四キロメートルの四王司(しおうじ)山城を中心に戦ったが、翌年一〇月陥落して自殺、次の武直も一三五三(正平八)年一一月(一説には一三五一年)、下関の戦いに敗れて加賀へ逃れてゆくえ不明となっており、その勢力は衰えていた。

大内氏の侵入の頃は、武直の子の義武が跡をついでいたが、弟の幸政と不和で、家臣も両派に分かれて争い、一族の団結か弱かった。

一三五八(正平一三)年一月、義武は大内弘世の急迫に守りきれず、遠祖の武光以来の居城の霜降城を捨てて一族は分散し、自らは豊前国企救(きく)郡に走って門岡城にいる門司氏にたよった。

こうして防長二国を制圧した弘世は、一三五八(正平一三)年五月、南朝から長門守護職に補され、六月長府に入って一の宮・二の宮に参詣して戦勝を祈った。

九州へ走った厚東義武は、大内氏と九州の菊池氏とにはさまれて再興ののぞみもなかった。

しかし、一色範氏に代って九州に来た幕府の九州探題斯波(しば)氏経に懐柔され、一三六三(正平一八)年三月、大内弘世が南朝方から北朝方に変節して周防・長門両国の守護職に補(ほ)せられたことから、義武は長門守護職を奪われたことになったので、今度は義武が南朝方に帰順し、改めて南朝方から長門の守護職に補せられた。

ここで厚東氏が南朝方となっだので、九州の菊池軍の後援を得ることになり、失地回復をはかることとなった。

一三六四(正平一九)年一一月、菊池軍は北九州にまで進出してきた大内軍をおさえるため、豊前の馬岳(うまがだけ)・香春岳(かわらだけ)・門司城を落し、さらに海を渡って長門国に侵攻して、五月末には厚東氏の本拠地厚東を占領し、弘世は本拠の山口へ敗走した。

失意にあった厚東義武は六月中旬、二の宮神社に厚東氏の再興を祈願した。

この間、京鄒にのぼり、将軍義詮(よしあきら)から石見国の守護職も与えられた弘世は、翌一三六六(正平二一)年三月、反撃を開始し、菊池軍と激突した。

菊池武政は三万の兵を赤間関に上陸させ、長府に進撃したが、大内に味方する門司城の門司親尚の牽制にあって、大内軍を完敗させることができず、厚東義武も一時返り咲いたものの、ついに史上から消えていった。

さらに一三七四(文中三)年にも、菊池武敏らの兵二万が赤間関に上陸し、長府で大内軍と戦って破ったが、厚東氏の残党でこの戦いに加わるものがあったけれども、もはやかっての力はなく、厚東氏再興はできなかった。

また、平安中期から三〇〇年、豊浦郡北部の豊田郡(豊北町・豊田町)に勢力のあった豊田氏も、大内氏に降伏して、周防・長門・石見の三か国は、北朝方の大内氏の支配するところとなったのである。

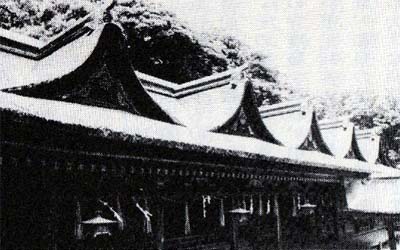

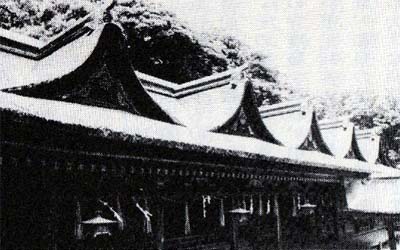

一三七〇(正平二五)年三月、大内弘世は、かねて一の宮神社(住吉神社)に長門・九州の「凶徒」を平定したら社殿を寄進するという誓いをしていたので、自ら参拝して遷宮式を行なった。

この神社の本殿は、室町時代の代表的な神社建築の例として現在まで残っており、国宝に指定された。

大内氏の支配

下関の市域は、これまでみてきた通り、南北朝対立の争乱期には、両軍がいりまじって争奪戦が絶えず、住民は常に戦火におびえ、戦災にあって苦しんだであろう。

一方、九州の情勢をみると、幕府は菊池氏をはじめとする南朝勢力を制圧するために、今川貞世(さだよ、了俊)を九州探題として送りこんだ。一三七一(建徳二)年に門司に上陸した貞世は、南朝勢力の制圧に成功するのであるが、大内弘世の子義弘は、これに協力して九州各地に転戦し、その功により豊前の守護職を与えられた。

その後、大内一族間の内紛があったが、義弘は父に代ってこれを鎮圧し、石見・周防・長門・豊前の守護貘を兼ね、中国から北九州におよぶ領国をもつ強力な守護大名となった。 |

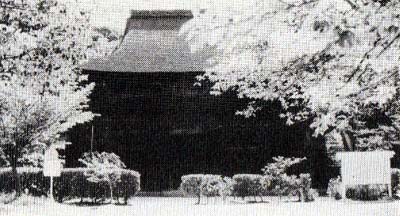

住吉神社本殿 大内弘世が造営したもの。

|

そのうえ義弘は、将軍足利義満から数々の戦功によって紀伊・和泉両国の守護幟をも与えられた。

これによって大内氏は、和泉の外国貿易港である堺の商人を支配すると共に、九州博多の商人とも手を結び、外国貿易の大きな利益を得て、ますます富強となり、ついには足利将軍家をおびやかす勢いをみせるまでになった。

しかし一三九九(応永六)年一二月、幕府に対抗して応永の乱を起した義弘は、将軍義満の軍と戦って堺で敗死したので、弟の弘茂(ひろもち)は降伏し、わずかに周防・長門の二か国を安堵された。

このあと大内氏内部では、弘茂とその兄盛見との間に相続争いが起り、一四〇一(応永八)年四月、弘茂は長府に出陣し、盛山(栄山または佐加利山とも書く。長府町江下(えげ)の西か)の城を修築すると共に、四王司(しおうじ)山城をも固めた。

これに対して盛見は、豊後の大友氏のもとに身をよせ、下関対岸の門司城を前戦基地とした。

こうしてこの年末、盛見は長府海岸に上陸し、四王司山城の毘沙門(びしゃもん)堂で弘茂軍を撃破し、盛山城を突破した。

この戦いで弘茂を戦死させ、内紛は盛見の快勝によって解決した。

このことで、幕府も盛見を一四〇三(応永一〇)年に周防・長門、続いて豊前・筑前の四か国の守護として認め、周防守に任じ、大内氏の総領とした。

同年三月、盛見は一の宮に参詣し、武運長久を祈願しか。

こうして勢力を回復した盛見は、兄義弘にならって朝鮮との交易を再開した。大内氏の勢いは義弘時代以上の盛況となった。

しかし二〇年余の平穏ののち、盛見の支配も崩れた。

一四三〇(永享二)年、筑前の秋月・原田氏らが反乱を起して下関に侵入し、火の山城・南部(なべ)山城(下関市役所付近)を攻め落とした。

盛見は苦戦の末、ようやくこれを撃退したが、この頃から大内氏は北九州の大友・少弐氏と常に抗争するようになり、盛見も翌年には戦死してしまった。

盛見の死後も、義弘の子持世(もちよ)と持盛との間にまたも相続争いが起り、関門海峡をはさんで一進一退を繰返したため、市域は相変わらず戦火にまみれたが、ついに持世が勝って長門守護の地位を守った。

なお大内持世は、一四四一(嘉吉元)年、いわゆる嘉吉の乱のとき京都で死んだが、和歌の道にすぐれ、『新続古今和歌集』の作者の一人であり、一の宮の社殿の補修や遷宮式を執行するなど、文化面にも活動した大名であった。

大内氏の盛衰

室町時代という時代は、はじめから幕府の統制力か弱く、種々争いが絶えなかったが、とくに一四六七(応仁元)年に起った応仁の乱以後、幕府の権力全く弱体となり、下剋上という言葉で特徴づけられる戦国時代となった。

応仁の乱に、二万の兵をひきいて上京し、西軍の有力者として活動した大内政弘は、一四七七(文明九)年一一月、長門・周防・豊前・筑前の四か国の守護職と、石見・安芸の所領の安堵を得て帰国した。

政弘は、領国内の国人領主(土豪など土着の領主層)を家臣として従えて軍事力を強化し、筑前・豊前へ出兵して、領国の一円知行化(完全支配)をすすめていった。

そして『大内家壁書』にまとめられる法令を次々と発令し、家臣はもとより、農民・商人についても統制し、内政を整えていったのである。

とくに、戦略上からも商業活動のうえからも、関門海峡の渡海が重視されるようになった。

赤間関と豊前小倉・門司・赤坂間の船賃を定めた一四八七(文明一九)年四月二〇日付の壁書は名高い。

定

赤間関・小倉・門司・赤坂のわたりちんの事

一、せきとこくらとのあひた 三文

一、せきともし(門司)とのあひた 壱文

一、せきとあかさかとのあひた 弐文

一、よろいからひつ 十五文

一、なかからひつ むなし

一、むま(馬)一ひき むなし

一、こし一ちやう おかし

一、いぬ一ひき 十文

以上八ヶ条(以下略) |

政弘に続いてその子義興は一四九四(明石二)年に家督をつぎ、長門・周防・豊前・筑前・安芸・石見六か国の守護となった。

将軍義稙(よしたね)が京都を追い出されてきたのを保護し、西国の兵を集めて上京し、養稙を将軍職に復帰させ、自らは管領代となって幕政にまで権力をふるった。

こうして、関門海峡をはさんだ六か国を支配し、将軍義稙から遣明(けんみん)船派遣の特権を得て勘合(かんごう)貿易の利益を占めた大内氏は、この時期における西国最大・最強の戦国大名へと成長して、大内氏王国の最盛期を現出した。

義興の子の義隆の時には、さらに備後をあわせだ七か国の守護になったが、一五五一(天文二〇)年九月家臣陶(すえ)晴賢の反乱によって義隆は大寧寺(長門市深川(ふかわ)湯本)で自殺し、大内氏の正統は絶えた。

このあと、豊後の大友義鑑(よしあき)の二男晴英(義長)がむかえられて大内氏をついだが、一五五五(弘治元)年、厳島の戦いで晴賢を倒した毛利元就(もとなり)が勃興して、安芸・備後両国から周防・長門をおさえ、赤間関に兵を出して南部山城を固めて九州の大友勢に備え、五七(弘崎二)年、義長を長門川勝山城(長府)に孤立させて長福寺(現在の功山寺)で自害に追いこんだ。(現在、功山寺墓地の奥まったところに、義長と家臣杉元重、陶晴賢の末子鶴寿丸の三基の宝筐印塔(ほうきょういんとう)がある)。

ここに大内氏は名実ともに絶え、近世中国筋の雄藩毛利氏の地盤ができ、下関も毛利氏の支配するところとなった。

しかしこの間、下関の地は地理的に畿内から遠く離れていただけに、中央勢力の亡命地また再興の戦力を蓄積するところとなり、また、中国と九州との結節点でもあったから、しばしば所領争奪の戦場となって、戦災をこうむることが多かったのである。

3 中世の文化と生活 top

鎌倉時代は、いうまでもなく、それまでの伝統の公家政権から武家政権が成立した時代である。

市域では、国府を中心とした古代文化から、新興の力強さと新鮮味をもった武家の文化へ展開する時代となり、その遺産は郷土の文化財に今なお色こく残されている。

ここでは市域に残る文化財を中心に、当時の文化面をみてみよう。

長門本「平家物語」

源平合戦のクライマックスは、いうまでもなく市域で行なわれた壇之浦合戦であるが、この時滅亡した平家の悲話は深く人々の心の中に残り、数々の伝承を伝えていることは、前にも述べた通りである。

『平家物語』は、平氏の勃興から全盛時代、その例りの中に源氏の台頭と進出、さらに平氏滅亡と、息づまる過程を力強い文章で表現し、盛者必衰の仏教論理で展開した軍記物語である。

この物語が、人の世の凋落していくあわれな人間の生きざまをリアルに、しかも七五調を主体とした和漢取りまぜての文体で書かれ、これを語り歩く琵琶法師によって人々の間にひろまった。

これは平曲とも呼ばれているが、その原始的な形は鎌倉初期にできたとされるが、語られるうちにその内容も増え、文章表現も変って、種々の系統の『平家物語』本が派生した。 |

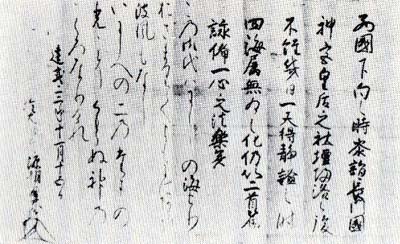

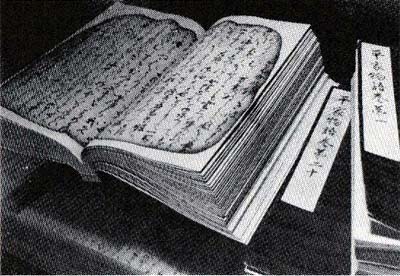

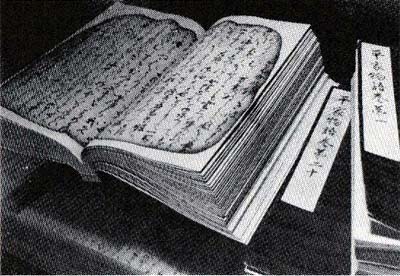

長門本『平家物語』(赤間神宮蔵)

|

現在、赤間神宮所蔵のいわゆる長門本『平家物語』はこの中のひとつで、全部で二〇巻、流布本にくらべて二一七項も多く、分量は約二倍、内容的にはのちの『源平盛衰記』に似ている点が多いことから、この本は盛衰記を生む過程でのひとつの本ではないかと考えられている。

ただし、長門本から盛衰記へという単線ではなく、長門本の原形から長門本、さらに長門本の兄弟本があって、それから盛衰記の成立になったのではないかといわれる。

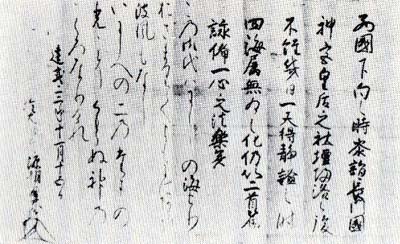

長門本というのは、安徳天皇の冥福を祈るため創建された阿弥陀寺に伝えられたことから、所在地の国名をとったといい、別称「阿弥陀寺本」ともいう。鎌倉末期をくだらないものとみられ、文明年間(一四六九~八六年)の書写とされる。

とくにこの地域のことがくわしく書かれている。

もと国宝であったが、一九四五(昭和二〇)年戦災をうけて損傷したが補修され、原本の面影は十分残している。

重要文化財の指定を受けている。

なお、赤間神宮には、もと国宝に指定された紙本墨書『懐古詩歌帳』があったが、戦災によって焼亡した。

この内容は鎌倉末期から江戸中期までの詩歌集であるが、ことに中国(元)から来朝し、北条高時にむかえられて鎌倉建長寺に入った清拙正澄(せいせつせいちょう)の「赤間関ノ阿弥陀寺ニ題ス」の詩が、市域に関係したものとしてのっている。

水遶青山占聖蹤 千年霊魂脱幽宮 唯身浄土随方是 白性弥陀当念通

楼閣重々開法網 琅玕帀々起慈風 同遊未可催帰興 明日海船吾欲東

注=今は漢文を学校で教えないので、これを読める日本人は少ない。 |

武士と社寺

鎌倉・室町時代の仏教の特色として、浄土真宗や日蓮宗などのような、庶民層を基盤とした新興仏教が興り、それが急速な勢いでひろがっていったことがあげられるが、市域ではこれらの宗派がまだ根強くひろまっていなかった。

鎌倉時代と室町時代初期には、その寺院もあまり建立されていない。

浄土宗だった阿弥陀寺が、応仁年間(一四六七~六九年)に貴族仏教とされる真言宗に改宗したことが注目される。

これにくらべて、主として上層武土層の支持を得た中国(宋・元)伝来の新仏教=禅宗(主として臨済宗・曹洞宗)の寺院が、鎌倉から室町にかけて創建されたり、従来の宗派から禅宗に改宗されたりしている。

これまでみてきたように、北条氏をはじめ足利尊氏・厚東氏・大内氏らは、戦乱に際してしばしば社寺に戦勝を祈願し、さらに領地を寄進したり、社殿の再建・修築をしたりして、盛んに神仏を尊崇している。地方有力武士の菩提寺となった寺も多い。

たとえば、観音崎町の永福寺は、古代からのいわれをもつ天台宗の古寺であるが、一三二七(嘉暦二)年、京都南禅寺の平田慈均(へいでんじきん)が来て臨済宗の道場となり、大内氏の保護をうけた。

また楠乃(くすの)にある新福寺は、寺伝では長門守護の佐々木高綱が創建した寺という。

長福寺は長府の市街の西にあり、市域でもっとも有名な寺である。『豊府志略』によると、一三二七(嘉暦二)年に虚菴玄寂(きょあんげんじゃく)によって開創され、もとは臨済宗であった。

建武の中興の時に後醍醐天皇の綸旨を受けたり、足利尊氏・厚東氏・大内氏らの尊崇を受けたりした由緒ある寺であるが、一五五七(弘治二)年、大内義長の白刃の場となって戦乱にまきこすれ、荒廃した。

江戸時代に入って長府毛利氏の菩提寺となって功山寺(曹洞宗)と名を改め、幕末の動乱の時にも、しばしばその名が出てくる。

宮田町の貞応寺(勝応寺)は紅石(べにいし)山の西麓にある。

寺伝によると、一二二二(貞応元)年に貞応寺と号したが、開山・開基ともに詳しいことはわからない。

長く廃寺になっていたのを、天正年間(一五七三~九二年)、豊浦三郡の宰主(さいしゅ)粟屋元久が毛利輝元に願い出て、博多の聖福寺(福岡市御供所町)の竜呑(りゅうどん)を招いて中興し、勝応寺と改めた。

隠元の来日後、禅宗の黄檗(おうばく)宗に改宗したという。

城山の南西にある南部町の福生寺(専念寺)は、寺伝によると、六一一(推古一九)年、百済(くだら)の琳聖(りんしょう)太子の開法で福生寺と号したというから、市域でもっとも古い寺ということになる。

はじめは天台宗、弘長年間(一二六一~六三年)、一遍がこの地に遊行してきた時、この寺の顕忍(けんにん)が帰依(きえ)して時宗(じしゅう)に改め、寺号も専念寺に改めたという。

大内氏時代には一〇〇〇石余の寺領をもっていたといわれ、東の阿弥陀寺と並び称されて盛んであったという。

一七一八(享保二)年本堂を焼失したが、九年後再建した。

境内に一四〇〇(応永七)年入寂した等観法親王(後村上天皇の猶子(ゆうし))の廟所がある。

本尊の薬師如来は樟(くすのき)材に背くぐりがあり、平安後期の作とされ、重要文化財となっている。

なおこのほか、東光寺(真言宗→時宗→曹洞宗)・海晏寺(天台宗→曹洞宗)・四福寺(真言宗)・光東寺(真言宗→曹洞宗)・西楽寺(時宗)・専立寺(浄土真宗)・中山寺(臨済宗)などの寺は、鎌倉初期の創建であろうといわれている。

なかには、滅亡した平氏一族とかかわるいわれをもつ寺院がある。

ところが室町時代後期となると浄土真宗の寺院の建立が増え、応仁の乱後の一四七三(文明五)年から一五八三(天正一二)年までの間に市域で創建された寺院は三一か寺にものぼる。

また一六世紀末には、キリスト教宣教師の立ち寄りがあり、一五八六(天正一四)年には市域に司祭館ができたというが、現在、その地はわからない。

神社では、一の宮(住吉神社)・二の宮(忌宮社)・亀山八幡宮が、足利尊氏や、領主であった厚東・大内・毛利氏の崇敬をうけた。 |

専念寺の薬師如来像

|

中世の美術・工芸

上級武士層の信仰と保護を得た禅宗寺院を中心に、平田慈均(へいてんじきん)・桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)・全壁志藺(ぜんべきしりん)・虚菴玄寂(きょあんげんじゃく)などの禅僧が市域に来て、いわゆる禅宗文化を残し、一方、新興の勢力である武士の力強く素朴な感覚が、文化に新風を吹きこんだ。

市域における中世の文化財にも、この特色がよくみられる。

|

功山寺の仏殿

|

金銅牡丹唐草透唐鞍(住吉神社蔵)

|

鎌倉初期に宋から伝わった新しい建築手法である唐様や天竺様が、東大寺再建や禅宗寺院の建築に用いられたが、市域には、日本最古の唐様建築として知られる鎌倉の円覚寺舎利殿と並び称される功山寺仏殿がある。

その創建は一三二七(嘉暦二)年とも二〇(元応二)年ともいわれるが、市域のみならず、わが国における唐様仏殿建築の代表的な遺構で、国宝に指定されている。

この時代の彫刻は写実的で力動感にみちているところに特色があるが、市域でも三点残されている。

その第一点は、鎌倉初期または鎌倉末期から室町にかけての作とされる、赤間神宮にある安徳天皇像である。

かって阿弥陀寺の御影堂にまつられていたが、いまは赤間神宮の神体となっている。

寄木造りの立像で桧材、高さ九〇センチメートル余。もと極彩色であったが、いまは色あせている。

幼帝のふくよかさをたたえているという。第二点は長府の笑山寺にある聖徳太子像で、寺伝では鎌倉時代のものとしている。

第三点は国分寺の寺宝木造不動明王立像で、これは重要文化財となっている。

絵画も彫刻と同じく、写実的であるが、文芸上の語り物と対応して挿絵的な絵巻物や仏画・武人の肖像画(似絵)などが盛んであった。

市域では、まず国分寺にある十二天曼荼羅(まんだら)図である。

ところどころの文様に切金が使われ、鎌倉時代のものとされる。

一九五〇(昭和二五)年、仏画としては山口県唯一の重要文化財となった。

武士の世となったから、工芸では甲冑・刀剣の製作が盛んに行なわれた。

市域では住吉神社の唐鞍(からくら)と忌宮(いみのみや)神社の伝則宗(のりむね、無銘)の刀一口が注目される。

このうち唐鞍は、金銅牡丹唐草透がほどとこされた一組の馬具で、源頼朝または大内氏の寄進とされているが、もとはそれぞれ一組ずつあったと思われる。

現存するものは、鎌倉時代のものと室町時代のものとがまじっている。

このうち頼朝が寄進した分は、銀面(一面)・雲珠(うんじゅ、一個)・轡(くつわ、一口)であり、大内時代のものとくらべて巧みさはないが力強さがある。

刀は刀長二尺三寸八分強(七二センチメートル余)で華麗な刃丈、品位ある鍛(きた)えで、廃藩置県の時の長府藩主毛利元敏が寄進したものである。

この刀は一九五○(昭和二五)年重要文化財となった。

赤間関の町

大内氏の最盛期のころ、その城下町山口には、京都から公家の文化が移植され、戦国動乱のさなかでありながら、小京都といわれるほどの文化の発達があったことは、よく知られている。

これに対して下関は、大内氏の前線基地の役割をはたしていたので、大陸との貿易の要港として繁栄しうる位置にありながらも、軍事的要地としてしばしば戦場になって、中世都市としては、堺や愽多のような成熟した都市化はみられなかった。

ここでは当時の赤間関の町の様子をみてみよう。

赤間関は、一四八七(文明一九)年四月の門司側への渡船賃の定(さだめ)をみると、行政上から「関の町」と阿弥陀寺領とに分かれていたようであるが、町並みは連続していたようである。

専念寺文書の四三(嘉吉三)年の記録には、「赤間関専念か」とあって、この寺のあったあたり(いまの南部(なべ)町)も赤間関に含めている。

室町末期になると、町は早鞆(はやとも、壇ノ浦)・阿弥陀寺町から西之端までで、その南の町はずれの南部町との間(現在の唐戸)は入海となっていた。

そしてさらに西方の竹崎・伊崎にはわずかの漁家が点在し、この間の三百目・竹崎・今浦などは海が湾入していた。

一四二〇(応永二七)年、朝鮮の人宋希璟(そうきえい)の『老松堂日本行録』では、船が風待ちをする間に専念寺をたずねた時、「この津(港)には人家・僧舎がある」と記してある。

そして八〇(文明一二)年の連歌師宗祗の『筑紫道記』に亀山八幡宮からながめた風景として、数多の人家が海岸に連なり、大小の客船が山影に浮んでいることが書かれている。

一五九六(慶長元)年の『万暦丙申(へいしん)通信使日記』にも、「赤間関が海路の咽喉(いんこう)となり、各地からの往来船がここを通航し、地勢がきわめて狭隘で人家が多く、両方の山々が対峙したなかに広野をつくっている」と述べられている。

一五一八(永正一五)年一二月、阿弥陀寺町一帯に大火があって、阿弥陀寺も類焼し、八九(天正一七)年にも外浜町から阿弥陀寺町の大半が焼けたが、この被害状況からも、中世末には港町として発達が続いて、西の方に海岸沿いに町が伸びていったことがわかる。

町の機能と住人

本州の西端に位置する赤間関は、この時代もまた交通の要衝であった。

九州への渡船口は亀山八幡宮下の外浜(とはま、中之町)の堂崎(渡崎)で、ここに出入を監視する役所があった。

この地には関船が常置されて渡海にあたり、戦時には兵船ともなった。

港町としての役割りのほかに、この地は山陽・山陰両道の結節点にもなっていた。

山陽道は京都と大宰府を結ぶ官道であり、市域には宅賀(たか、小月)と臨門(りんもん、下関)の宿駅があった。

今川貞世の『道ゆきぶり』によると、埴生(はぶ)から松室(まつや、松屋)・小島浦・長府・早鞆の浦・赤間関(亀山・阿弥陀堂)などとなっている。

山陰方面へは、西市(豊浦郡渋川町)・田部・小月から長府・赤間関への北海道、秋吉(美禰郡秋芳町)・四郎原(美禰市)・吉田・小月から長府・赤間関への中海道、川中の有富から秋根・一宮・椋野(むくの)・赤間関道と、川中から分かれて垢田・山の口・赤岸・赤間関道の二つの北海道とがあった。

いずれも赤間関がターミナルであった。

従って赤間関に問丸(といまる)・船宿・旅宿があり、商業地として成長していったといえる。

一方、長府の町をみると、一四九五(明応四)年八月の『大内家壁書』の「長府御祭礼之事」にもあるように、商売上の公正や統制、諸国廻船の取締りなどが厳達されている。

町には鍛冶・鋳物・染物などの手工業や、魚・雑貨・呉服・金物・荒物などの商売が行なわれ、特権をもつ座があった。町衆は領主層と結びつき、ときに領主に奉仕して市津関料の減免と往還の自由行動を許されていた。

活発な商に業の動きがあったことがわかる。

これら祁市の住民の中には由緒ある旧家があり、国人(土着の有力者)的な有力者があった。

長府における座の司職の伊藤・奈良井∴天野・長阿弥(ちょうあみ)・天削、鋳物師(いもじ)の安尾、鍛冶大工職の櫟木(しちき)などの諸氏、亀山八幡宮合司の粟屋氏、黒井の杜屋(もりや)八幡宮宮司の堀立氏、赤間関東の亀屋伊藤氏、回西の西南部の佐甲氏、神宮司の瓜生氏、武久の武久氏・永富氏、幡生の幡武氏、員光(かずみつ)方面の小野氏、富任(とみとう)の三井氏、吉田の吉田氏、王喜(おうき)の松屋氏、王司の津原氏、内日(うつい)の内日氏、吉母(よしも)の貞鍋氏、勝山の秋根氏、彦島の河野氏、そのほか千家の残党があった。

彼らは漁業や海運業に従ったり在地の土蒙として領土と結びついて町の行政にもかかわっていったものと思われる。

さらに、勘合(かんごう)貿易の遣明(けんみん)船に、赤間関商人が起用され、活動したものもあったであろう。

top

****************************************

|