|

****************************************

Home

わが町の歴史・下関

(小林茂/中原雅夫編著 文一総合出版 昭和58年刊)

1 はじめに

2 あとがき

3 執筆者紹介など

一章 下関のあけぼの

二章 古代の下関

三章 中世の下関

四章 近世の下関

五章 明治維新の下関

六章 明治時代の下関

七章 大正・昭和時代の下関

八章 戦後、下関の発展

付録 略年表など |

下関は日本の歴史で二つの大事件の舞台となりました。

一つ目は平安時代の源平合戦で、平家が最後にこの地に逃げ込んで、関門海峡で戦海となり、義経が平家軍を滅ぼし、頼朝が武士の政治を始めたことです。

二つ目は長く続いた徳川幕府がペリーの来艦で攘夷運動が起り、その急先鋒だった長州藩が、下関海峡を通る外国船を砲撃したので、怒った西側陣営が連合して下関を攻撃して、あえなく長州藩は敗れました。

しかし、長州藩はこの戦いで戦争のやり方を学びました。

また下関には、白石正一郎という豪商と高杉晋作がいました。この二人の活躍で小倉城の幕府軍を倒し、さらに薩摩藩の西郷隆盛と組んで、京都の鳥羽伏見の戦いで勝ち、明治維新となったのです。 |

|

|

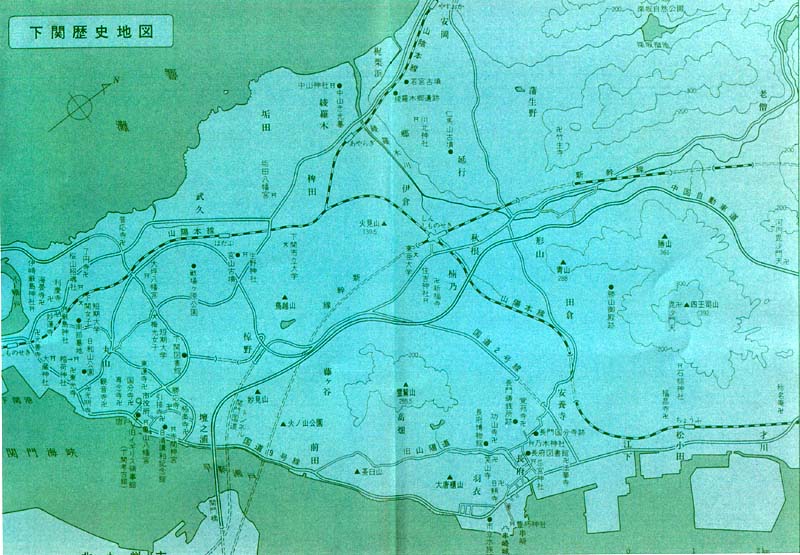

上の下関歴史地図は左の彦島と下の北九州市が欠けているので、下にそれを含めた地図を掲載しました。

|

1 はじめに top

下関市は本州の最西端に位置し、東南はわずか六〇〇メートル余の関門海峡をへだてて九州への渡り口、西は対馬海峡をはさみ、朝鮮・中国を望み、大陸への出入口となっている。

現在の市域の中心部は関門海峡に沿い、中央部は中国山脈の山なみの西端をなしている。

これからみてゆく下関市域の歴史は、このような市域の地理的位置からくる特色に、濃くいろどられている。

いつの時代にも、この地は国際的な交通路の結節点であり、とくに大陸からの文化の流入路となっていた。

国内的には、海陸の要衝であり、軍事上に大きな役割をはたしてきた。 |

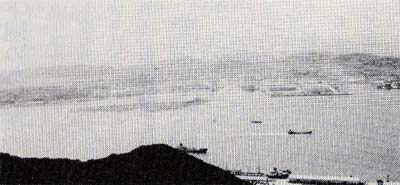

下関市街遠望 門司の風師山から、

手前が彦烏と港弯地区でその向うは日本海の響(ひびき)灘

|

原始時代から現代まで、市域は、好むと好まざるとにかかわらず、日本の歴史や文化を変動させた大きな流れのなかに、直接身をゆだねながら、みずからも発展をつづけ、個性ゆたかな地域社会をはぐくんできたのである。

以下、この点を念頭に置いて、市域の歴史をたどっていただきたい。

2 あとがき top

文一総合出版『わが町の歴史シリトス』のトップとして「豊中」を担当し出版されてから早くも四年余になった。

既にその頃から、「下関」の執筆依頼を受けていたのであったが、構想はできても、他事に追われて容易に筆を執ることはできなかった。

ただ、私には下関商業短期大学・下関市立大学時代からお世話になった郷土史研究の指導者であり、現に多くの仕事をしてこられている中原雅夫さんが、一時健康を損われたものの、お元気であることを知って、いざのときにはご出馬願えるという得手勝手な安心感があった。

そして事実、今の状況ではとても出版社の依頼に応えられないことを悟って、私の構想を中原さんにお示し、執筆をお願いした。

中原さんは気持よくお引き受け下され、また中原さんを通じて本シリーズに即した同好の方々の執筆のご協力をして頂き、目次末にかかげたような執筆分担となった。

本書は郷土の方々の長年にわたる研究分野の成果によって生まれたものであり、それに一九六〇年代、六年余り下関で生活した私が、自分の専門とする分野とは必ずしも一致していないのであるが、埋めさせて頂いたという格好になった。このため、私に限っていえば古川薫・冨成博さんらのお仕事によったことが少なくないし、それに若干、私が整理したり削減したりしたので、誤っているところがあることを恐れている。叱正を承りたい。

下関は日本史の節目に常に登場してくる地である。

本土から朝鮮・中国にわたる玄関先であり、市域には無上器時代の遺跡から穴門豊浦宮・穴門館・長門鋳銭司などの跡がある。

それに古代末に源平壇之浦の合戦、中世に入ってば西日本の覇者たらんことを願う中国・九州の守護大名や戦国大名らの争奪地となった。

近世では西廻り航路の開航に伴い、北前(きたまえ)船の出入が繁くなって「西の浪華」といわれ、軍事的にはもちろん、経済的・文化的にも西日本のセンターとなった。そして明治維新の曙光は、実に下関から切って落とされている。この歴史のあとを受けてで近代になって軍部下関へと成長し、大陸進出の拠点となったのである。

戦後、かっての著しい発展を遂げた市も、交通運輸機関の発達によって、本土の玄関の役割を失って通過地となり、人口の伸びは停滞して、北九州の経済圏にまきこまれるようになった。

しかしそれだけに、市域各所にありし日の姿を留める遺物・遺跡・伝説が豊富に残されていて、訪れる人の懐旧の念をかきたてる。

源平の古戦場であり下関戦争の歴史を秘める関門海峡、対岸門司を見はるかす日和山公園の高杉晋作像、平家の哀史と伝説を語る赤間神宮、日清講和談判の春帆楼、長門鋳銭司・忌宮神社・武家町のあとや乃木旧邸のある長府の町、奇兵隊ゆかりの地で晋作を祀る東行庵など、まことに下関は、単に郷土人のみの町ではなく、日本史の大きな歩みを圧縮した形であとを留める町でもある。

本書がこうしたことで、この町を訪れる人の手引きにもなれば幸いである。

終りに、本書を著わすことについて協力頂いた各位・関係機関に改めて深謝するとともに、編集その他にお力添え下さった文一総合出版の鈴木幹三氏にもお礼を申し上げたい。

一七八二年六月 名古屋学院大学日本経済史研究室にて 小林 茂

3 執筆者紹介(50音順)

top

伊東照雄(いとう・てるお) 1934 (昭和9)年生まれ。山口県立下関西高等学校卒業。

現在、下関市教育委員会指導主事一日本考古学研究貝・豊北町文化審議委員。

主著『綾羅木郷遺跡』(共著)。『弥生の土笛』(共著)。

小林 茂(こばやし・しげる) 1914 (大正3)年生まれ。東京文理科大学国史学科卒業。

下関市立大学教授を経て現在名古屋学院大学教授。主著、「近世農村経済史の研究」

「長州藩明治維新史研究」『大阪の生産と交通』『大阪市同和事業史』『わが町の歴史・豊中』ほか。

中原雅夫(なかはら・まさお)1921(大正10)年生まれ。鹿児島高等農林学校林学科卒業。

現在、下関市史編集委員。主著、『白石正一郎』『西海の渦潮』『下関の写真』ほか。

原野 茂(はらの・しげる) 1925 (大正14)年生まれ。現在、市立下関図書館嘱託。

主著、「山口県の地名」(共著)。

安冨静夫(やすとみ・しずお)1940(昭和15)年生まれ。北九州大学卒業。

現在、下関市役所広報広聴課広報係長。主著、『山口県の地名』(共者)。

執筆分担

伊東照雄 下関のあけぼの

小林 茂 古代の下関/中世の下関/近世の下関

中原雅夫 明治維新の下関

原野 茂 明治時代の下関/大正・昭和時代の下関/戦後、下関の発展

安冨静夫 巻末付録

写真掲載協力者

赤間神宮/忌宮神社/下関市市長公安広報公聴課/

白石家/住吉神社/専念寺/長府図書館/長府博物館

top

****************************************

|