|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@��́@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@�t�^

��́@���ւ̂����ڂ�

1�@���Ί킩��ꕶ��

�@�@�@���ւ���o�����Ί�^���Ί펞��̐����^���ւ̓ꕶ��Ձ^

�@�@�@�t�O��H�ׂ��ꕶ�l

2�@�퐶����Ƌ����

�@�@�@�ꕶ����퐶�ց^�܂��Z�A���ց^�����؋���Ղ̔��@�^

�@�@�@�ۑ����J�����^�����G���ƍa�^�G���̗p�r�^�Z���Ղ͂ǂ��Ɂ^

�@�@�@�C�̍K�ƎR�̍K�^����Ղ̈╨�̓��F�^�퐶�̕�

3�@�Õ��ƃN�j�̏U��

�@�@�@�N�j�̎x�z�҂̏o���^�ω�����Õ��^�Õ�����̏Z���� |

�@�@1�@���Ί킩��ꕶ�� top

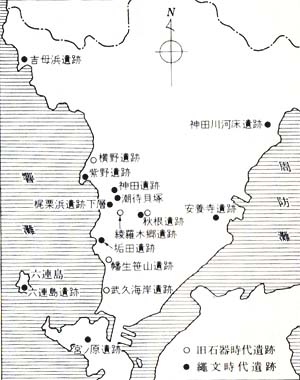

�@�n����ɐl�ނ��o�ꂵ���̂́A�n���N��ł����V�����l�I�O���̍^�ϐ��i���Z�Z���N�O�`�N�O�j�ł���B

�@���̍��̐l�ނ́A��ł���������A�����̍������H���ē���Ƃ��Ďg�p���������A�܂��y���������m���͂����Ă��Ȃ������B

�@���̎�����l�l�w�ł͋��Ί펞��ƌĂ�ł���B

�@���̍��̐l�ނ́A���Ƃ��Ĕ�������邱�Ƃ��牻�ΐl�ނƂ�������A�Â����ɉ��l�E���l�E���l�E�V�l�ɋ敪����Ă���B

�@�����Ƃ��Â����l�̉��ΐl���́A����l�N�ɃA�t���J�Ŕ������ꂽ�B�����̓S�������炢�̔]�����Ȃ����A���͒������ĕ��s���Ă������Ƃ��킩���Ă���A�A�E�X�ƃt���s�e�N�X�Ɩ��Â����A���܂��玵�ܖ��`��Z�Z���N���炢�O�Ɛ��肳��Ă���B

�@���{�ł͂����đ����̍l�Êw�҂��A�킪���ɂ͋��Ί펞��͑��݂��Ȃ������ƍl���Ă����B

�@�Ƃ��낪���l���i���a��l�j�N�A�Q�n���ԏ�R��[�̐V�c�S�}�����̊�h��ՂŔ������ꂽ�Ί킪�A�ꖜ�N���ȑO�̊֓����[���w���甭�����ꂽ���Ƃ���A���{�ɂ����Ί펞�オ���������Ƃ��킩��A�������n�܂����B

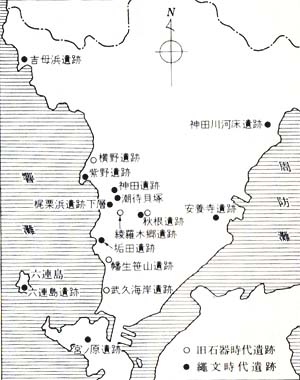

�@���݂ł́A�S���Ɉ�Z�Z�Z������������Ղ���������Ă���B

�@�����̈�Ղ̂����A�Ȗ،������E���m���L���s����E�É����l�k�s�E�������S�O�������̐ΊD��̍̐Ώꂩ��A���ꌧ�ł͓�������A���ΐl������������Ă���B

�@���ւ���o�����Ί�

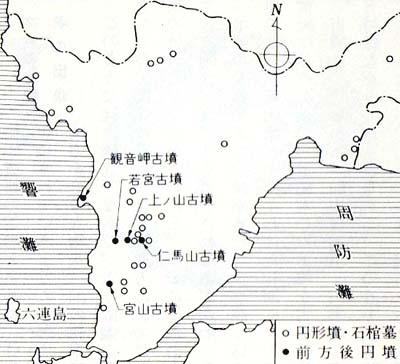

�@���֎s�ł��������̋��Ί펞��̈�Ղ��m���߂��Ă���B

�@�퐶����̈�ՂƂ��ėL���ȁA�����؋��i����炬�����j��Ղł́A���܈��i���a��Z�j�N���A�y��ɂ̂����Ă�������肾���Ē��ׂ����ʁA�I���i����j�ƌĂ��e�G�ȐΊ�ŁA��łɂ����Ďg������ł��邱�Ƃ��킩��A�܂��߂��̔��̒��ɂ��퐶����̐Ί�ɂ܂����ċ��Ί킪�����Ă����B

�@���̌���A�퐶����̈�\�̒����̎��ɋ��Ί킪��������Ă���B

�@����Ղ́A�^�ϐ��ɔ��͐ς��A�̂��ɒn�\���Ԋ��F�Ɏ_�����Ăł����y��ł���B

�@���Ί�́A�Ԋ��F�̓y���͐ς��������Ɏg��ꂽ�̂ł��낤�B

�@�퐶����ɂȂ��Ē����p�G����a�������鎞�ɁA���R�@�肾���ꂽ�ƍl�����Ă���B

�@����ՂŔ������ꂽ�Ί�́A���֎s����ψ���̐������v�������ށE�����������A����ɂ��ƁA�I�i�ꂫ�j�𗼑�����ł������Đ�[�ɐn�������e�G�ȐΊ�ł���`���b�s���O�c�[���A���Ă��˂��ɗ��ʂ�ł������Ă��������i���́j�`�Ί�A��[��ł������ĉs���ɂƂ��点�A��̐�Ɏg�����擪�킠�邢�͐���s���Ƃ��点�����������i����j�A�i�C�t�Ƃ��Đ��������͂��Ƃ��������i�͂��ւ�j�Ί�A��`�Ί�ƌĂ�鏬�^�̃i�C�t����̐�ɂ����ƍl�����鏬���ȐΊ��A�Ί�̍ޗ��Ƃ��Ďg�����Ίj�Ί�����H�������ɂł������i�����j�Ȃǂɂ킯����B |

���Ί펞��Ɠꕶ����̈��

|

�@�Ί�Ɏg���ނ́A���i�����j�����ʐ��i���傭�����j���啔�������߂Ă���A�����̐Ί�̑g��������݂āA����Ղ́A���Ί펞�����̈�Ղƍl�����Ă���B

�@����ՂŔ������ꂽ��`�Ί�́A�H����Ղ̔��@�����ł����R�������ꂽ�B

�@�g��ꂽ�ނ́A�啪���ߌ��x�ŎY����`���[�g�i�Ȃ߂炩�Ōł��͐ϊ�j�ł��邱�Ƃ��m���Ă���B

�@���̂ق��~���i�������j�ƌĂ�鏬�^�̐Ί킪����B������O�Z���`�̋T�̍b�̂悤�Ȍ`�����Ă��邪�A���i����ȁj�̂悤�ɕ��������铹��Ƃ��Ďg��ꂽ�悤�ł���B

�@�܂������Ƃ��Ďg�������АΊ������A�������ꂽ�Ί�̎�ނ͋���Ղɂ悭���Ă���B

�@���֎s���쒬�̖k�ɁA�C�݂���N���ɂƂԊ��F�̔S�y�w�ɕ���ꂽ�u�˂���Ȃ��Ă���B

�@�������ꍆ���ɖʂ����u�˂̊R�ʂ́A���܂�����I�̏ォ��A�c���`����������i�������j����������Ă���B

���̐Ί�́A��ɂɂ����Ĕ���͂�����A������肷�铹��ł���B

�@���Z�l�i���a�O��j�N�O���ɍs�Ȃ�ꂽ���@�����ŁA���АΊ�┍�ЂȂǂ��������ꂽ�B

�@���̍ޗ��͂��̕t�߂ł��̏W�ł���ł��邪�A���̐Ί�͉��ւɂ͎Y�o���Ȃ��@���j��z�����t�F���X�i�ϐ���Ƃ�����̈��j���g���Ă����B

�@���v�i�����Ђ��j�����R�ł́A�n���܁Z�`�Z�Z�Z���`�̒n������A�啪���P���ł����Y�o���Ȃ����j�ł������L���i�䂤���j�듪���i����Ƃ����j���������ꂽ�B

�@�������Ƃ��Ďg�������̂œӎO�p�`�ɋ߂��`�����Ă���A��[�͉s���ɂƂ��点�A���ӂɂ����镔���ׂ͍�������ŁA���i�̂�����j�̎��̂悤�Ȑn�����A�����ɂ͂���������ĕ�����������Œ肷��H�v������Ă���B

�@���v�����Ɍ������C�݉����̊R�ɁA�����͐ς����I�w������B�I�w�̒�����ȉ~�`���I�𗼒[����ł��������e�G�ȃ`���b�s���N�c�[������������Ă���B

�@���Ί펞��̐���

�@�ȏ�A���֎s���Ŕ�������Ă����Ղ�Ί�ɂ��Đ����������A���ւɂ����鋌�Ί펞��̌����͏\���ɂȂ���Ă��炸�A�킸���ȐΊ킾���ł́A�����̐l�B�̐���������ɂ͏\���Ƃ͂����Ȃ��B

�@�����A��������Ă���Ί�̑g��������A�ꖜ�N�ȏ�̐́A���Ί펞�����ɂ́A���ւ̎s��ɐl�ނ��������A���������Ă������ƁA�ނ͉�������^�ꂽ���̂����邱�ƂȂǂ͂킩���Ă���B

�@���̎���ɂ��ẮA����̌����Ɋ��҂������B

�@���̋��Ί펞��̎��ɑ�������́A�V�Ί펞��ƌĂ��킯�ł��邪�i���Ί펞����Ԃɂ���邱�Ƃ�����j�A���{�j�̂����ł́A�ӂ��ꕶ����ƌĂԂ��Ƃ������B

�@�ꕶ����Ƃ́A�y������鎞�ɓ��������������ŕ\�ʂ����낪���A�`�𐮂����Ղ��c���Ă��邱�Ƃ���A���̓y���ꕶ�y��ƌĂсA���̓y��̂���ꂽ����������B

�@�ӂ������E�O���E�����E����E�ӊ��̌܊��ɂ킯�ł���B

�@�ꕶ�y�킪�����͂��߂��̂́A�������ꖜ�N�O�̉��ϐ��̏��ߍ��ŁA���̎���������{�l���y����g���n�߂����̎���͐���O��`�O�Z���N���܂ő������Ƃ����B

�@�ꕶ����̋N���ɂ��ẮA�ŋ߂̔��@�����ŁA���茧�̕��䓴�A�E�������A�E���Q���㍕��̊�A���甭�����ꂽ��Ղ��A��ꖜ��Z�Z�Z�N�O�ƍl�����A�]���̐���肳��ɌÂ����N��܂ł����̂ڂ�悤�ɂȂ�A����𑐑n���ƌĂ�ł���B

�@�o�y�����y��̕\�ʐS�́A�ׂ��S�y�̂Ђ����͂���A���݂�����Ă���~�����i��イ�������j�y��Ɩ��Â����Ă���B

�@�g���Ă����Ί�͋��Ί펞��̏I�肱��̓������悭�c���Ă���B

�@�ŏ��ɂ���ꂽ�ꕶ�y��́A�����L���ꂪ��������Ă���A�n�ʂɓ˂����ĂĐH�����ς��������Ǝv����B

�@���オ�����ނɂ�A����ɂ��H�v���������A�y��̒�͕������A�`����ނ������Ȃ�B

�@����ɁA���{�e�n�Œn��I�ȓ��������������Ĕ��W���Ă����B

�@���ւ̓ꕶ���

�@���֎s��̓ꕶ����̈�Ղ̂Ȃ��ŁA�����Ղ͓ꕶ�����̒i�K�ɂ�����ƍl�����Ă���B

�@���̈�Ղ́A�������̊ω����i����̕@�j�ƌĂ�鋿��ɓ˂��o�������Ȕ����̓쑤�ɂ���A�W�����Z���[�g���̈�Ո�т́A���ݖ��Ƃ����W���āA�����Ă̖ʉe���Ƃǂ߂Ă��Ȃ��B

�@��Ղ���́A���j�ł��������^�̐듪��Ɛ��S�_�ɂ̂ڂ���V�i���������j�E�~��E���ƁA�Ί�����������̐����ł��锍�Ђ���������Ă���B

�@��Ղ̔N������߂�肪����ƂȂ����̂́A���^���y��ƌĂ�閁�ł����ꕶ�y��̍וЂł������B

�@�Ί�̍ޗ��ƂȂ������j�́A���f���ɖ����i���܂�j�Y���啔�����߂Ă���A�ق��ɑ啪���P���Y�̍��j����R��E�����E�Ŋ��i������j���g�p����Ă����B

�@�������ꂽ�듪�����V�̗ʂ���A����ł͎�𒆐S�ɂ����������s�Ȃ��Ă����Ɛ��������B

�@�����i���a�O��j�N�A���I�l�i��������͂܁j����i�x�C���j�̔��@�������s�Ȃ������A���u�̒��ɂ���ꂽ�퐶����̖�����̉��ɁA�����܂ތÂ����u���݂������B

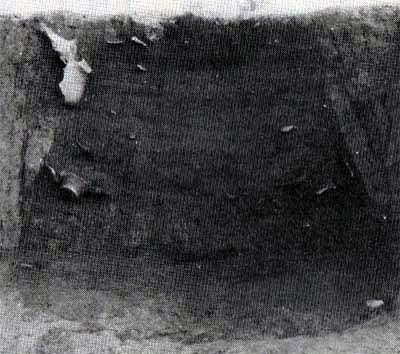

�@���݂̒n�\�����ꎵ�Z�Z���`�����̍��u�̏�ŁA�ꕶ�y��̔j�Ж��Z�`�O�Z�_���������ꂽ�B�@�������Ă݂�ƁA��̕���Ȑ[���ɂȂ����B

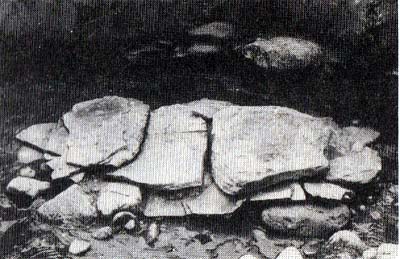

�@����̓����͓L�̂ӂ��ŕ\�ʂ�����Č`�𐮂��������i���傤����j���y��Ƃ���O���̓y��ł������B

�@���̓y��́A�ꕶ����O���̎��ꌧ�ΎR�L�˂�F�{���]���i�����j�L�˂���o�y�����y��̓��F�����������Ă���B

�@�]���L�˂̓y��́A���̎��̂悤�ȓ���ŕ\�ʂɊw���l�����ꂽ���N�̋��ڕ��y��ɂ悭���������������A�ꕶ���㑁������O���ɂ����Ē��N�����Ɛ����{�̊֘A��������d�v�Ȏ����ł���B |

�@

�ꕶ�̐[���`�y��

(���I�l��Չ��w�o�y�j |

�@�]�����y��̉e�������������̌^���̓y��́A�������_���ՁE�F���̋{�̌���Ղ≤�i�i�������j���_�c�쉺���Ŋ����̎��ɂ�����鍻�F�������������Ă���B

�@�_�c��Ղ́A�������֍H�ƍ��Z�̓씼�����߂��K�͂Ȉ�ՂƂ��Ēm���Ă���B

�@���܁Z�i���a��܁j�N�A�������w���������A�|���ꎁ���Ε��i�����Ӂj�����A�L�˂����邱�Ƃ��m���Ă������A�����i���a�l�Z�j�N����A�Z�ɂ̉��z���s�Ȃ��邱�ƂɂȂ�A�R��������ψ���ɂ���Ĕ��@�������s�Ȃ�ꂽ�B

�@�_�c��Ղ��c�������������̐l�����́A�C�i���i�C���ʂ̏㏸��n�Ղ̒��~�̂��߁A�C������ɂ܂ōL���邱�Ɓj�ƌĂ�鉷�g�ȋC��ɂ߂��܂ꂽ���Ő������Ă������A�C���ʂ��������߈�i���������̋u�˂Ő������Ă����炵���A�g�����Ă��y��Ȃǂ��u�˂̊R�ɂ��Ă��Ă����B

�@���ɁA���u�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�R������_�Ђł���F�������{�̋����ɂ���{�̌���Ղ́A���܋��i���a�O�l�j�N�ɔ��@�������s�Ȃ��A�y���ΐ��E���V�i���������j�Ȃǂ��������ꂽ�B

�@�����̍��u�͊C�����w�ƌĂ�A�C���ő͐ς������̂ł���B

�@�������ꂽ�y��ɂ͔��i�����j���������̂Ƃ����łȂ����̂Ƃ�����A�y����g���������悤�Ɏv����B

�@�܂��_�c��̉͏����甭�����ꂽ�y����A�����̎��ɂ�����������킷���F�̒�����ł������B

�@�����̓y��́A�\�ʂ����ł��Ă���̂ŁA���X�����ɏW�����������̂ł͂Ȃ��A�㗬���痬��Ă��Ĕ������ꂽ���ɖ��܂��Ă������̂Ǝv����B

�@�����̂��Ƃ���A���I�l�E�{�̌��E�_�c��̍��F�Ȃǂ̈�Ղ́A�_�c��ՂƓ������A���̏W���́A�u�ˏ�̍����ʒu�ɂ������Ǝv����B

�@�₪�ēꕶ���㒆�����ɂȂ�ƁA����ȋC��Ƌ��ɁA�C�ފ��i�C�i�Ƃ͋t�ɁA���n�̗��N�Ȃǂɂ��C���ʂ����~���邱�Ɓj�ƌĂ�鎞�������Ƃ���A�C�ݐ��͌�ނ��A�k�Y�̊e�n�ō��u���`�����ꂽ�B

�@�_�c��Ղł́A��[�g�����̌����̍��u���ł��A���̍��u��ł��ꕶ�l�̐������n�܂����B

�@�_�c��Ղ̓��O�Z�Z���[�g���̈ʒu�ɂ��钪���i�����܂��j�ł��L�˂�����ꂽ�B

�@���̓�̈�Ղ̐l�����́A��B�̈����i�������j���y����g���Ă����B

�@�܂��{�̌���Ղ̓y��́A�R���s�H���i�������j�����Z���l�E�������@���i�ނȂ����j�̗���Ղ��甭�����ꂽ�y��ɂ悭���Ă���B

�@���̍��A���ҊL�˂̖k���ł́A���n�т��̂��ދu�˂̐�[�ɁA�����Z�Z���`�A�[�����܃Z���`�̍a���قړ����Ɍ@���Ă���B

�@�����炭�a�̓����̋u�˂ɏW���������Ă����Ǝv����B

�@����O�����ɂȂ�ƁA�Ăщ��g�ȋC�����悤�ɂȂ�A�C���ʂ����݂��܁`�Z���[�g�����㏸�����Ƃ�����B

�@���ҊL�˂�_�c��Ղ��ꎞ�͊C�ꂩ�C�݂ɂȂ��Ă����悤�ł���B

�@�₪�Č�������ɂȂ�ƁA����ȋC��ɂ��ǂ�A�ĂъC���ʂ���ނ��A���̍��ɒ����i�����j�ɊL�˂�����ꂽ�B

�@�L�˂͓����Ɏ����[�g���A��k�ɖ�l���[�g���̑ȉ~�`�����Ă���A�����͖��Z�Z���`�ŁA�����̐l���炪�g���A�����Ď̂Ă��y���Ί�A�H�ו��̎c�肩�����̂Ă��ꏊ�ł���B�o�y�����y��́A���������C��������L�ˁE���R���}���s�É_�L�˂̓y��Ɏ����A��������̓y��ł���B

�@�Ί�ɂ͐Ε��A���V�A�����̔�����i���������j�A�̎��Ȃǂ�����@���A�����i�ɂ͊L�ցA�����i�������j���̐����i�������傭�j�A���a��Z���`����̓y���̎��Ȃǂ��������B

�@�t�O��H�ׂ��ꕶ�l

�@�L�˂���o�������̐H���̎c�肩������݂�ƁA�����̐H���Ƃ��Ă͊L�ނ������A�W���Y�E���c�i����j�����Y�̊L���̎悳��Ă���B

�@�����ɂ́A�C�m�V�V�⏬���ށA���ɂ̓t�_�̍����c���Ă���B

�@���̍��_�c�ΐՂł́A�^�ϐ��̔S�y�w��[���@�����āA�����p�̒G���������Ă����B

�@���ʂ͑ȉ~�`�ɋ߂��A�f�ʂ͂قڐ������A�Ȃ��قǂłӂ���݉����ɂ����A�[���͎O�Z�`��Z�Z�Z���`�ƈ�l�ł͂Ȃ����A���ɂ͎l�{�ׂ̍������ǂ���Ɍ@���A�n��ʼn����������������̂Ǝv����B

�@���̒����ɂ̋߂��̍��u���@�肱�݁A�O�Z�ΑO��̒j���Ɛ��ʂ̂킩��Ȃ��c���̖������s�Ȃ��Ă����B

�@���̂ق��C�c�i�������j���E���{���{�����E�Z�A�i�ނ�j���ł�����̈�Ղ���������Ă���B

�@�Z�A���ł́A�n���i���܂��܁A�k��B�s���q�k��j�ƌ����������������̂������܂��͈͂ɁA��`�l���̏��W���Ő��������ƂȂ�Ă����悤�ł���B

�@�����ł͔�r�I�C��̉��g�ȏt����H�ɂ����āA���������s�Ȃ����G�ߓI�ȈڏZ�������炵���A�������ꂽ���̍����������Ă���B

�@�܂��g�őŊ�ꂽ�炵���܁`�Z���炢�̎q���̍�����������Ă���A�V�ςɂ��ЊQ�ɂ��������Ƃ��l������B

�@�Z�A���ł̉ċG�̈ڏZ�����́A�ꕶ�ӊ�����퐶���㒆���܂ő����Ă����悤�ł���B

�@���̂ق��ꕶ�ӊ��̐����Ղ́A�H�����ł��m�F����Ă���B���݂͐V���։w�̐����ɂ�����u�˂ɓy���i�ǂ����j�悪�c����Ă���A���̎��ӂ�����ӊ��̐�[���̓y��Ђ���������Ă���B

�@���̍��̖k��B�ł́A���łɖ퐶������������Ă���A�퐶�y����g����悤�ɂȂ��Ă������A���̕������Z�A���܂œ��B���Ă������Ƃ͂킩���Ă��邯��ǂ��A�{�B�ł͂܂���������Ă��Ȃ��B

�@�@2�@�퐶����Ƌ���� top

�@�ꕶ����퐶��

�@�ꕶ����̏I�����ł���ꕶ�ӊ��ɂȂ�ƁA��B���k���ɂ͈�삪�`�����A�퐶�y��Ɠꕶ�m�킪���s���ėp������悤�ɂȂ�B

�@�����Ď�⋙���i����낤�j�̐�������A�������ɔ_�k�𒆐S�Ƃ��������ɓ���A�퐶������ނ�����B

�@���̈��_�k�́A����O�O�Z�Z�N���A�����̗g�q�]���悠�邢�͍]��n������`����ꂽ�Ƃ����A����Ȍ�I���O�Z�Z�N���܂ł̖�Z�Z�Z�N�Ԃ�퐶����Ƃ����B

�@�퐶����̏��߂���́A���_�����̐��������Ă����悤�ŁA�����͊C�݂⎼�n�ɋ߂��u�˂ɏ��W�c�ŒG���Z��������A���n�т𗘗p���Ĉ������Ă����Ƃ�����B

�@�C�߂��̋u�˂ŏW�������ƂȂW�c�ɂ́A�ꕶ����㔼�Ɍ`�����ꂽ���u�ɂ����܂�ĊC�����͂Ȃ���Ăł��������܂�𗘗p���āA���c���J�����Ƃ��������B |

�퐶����̎�v���

|

�@���c���k�삷�邽�߂̏��E�L�Ȃǂ̔_��ɖؐ��i���g���Ă���A�ʂ���݂ɓ��邽�߂̓c���ʂ�c�M���g���Ă����B

�@���p�i�Ƃ��Ďg��ꂽ�Ί�Ƃ��ẮA�����ނ��a�����i�ڂ���������j�A��̕䊠��Ɏg�����Ε����A������ʂ��P�i�����j��̓������Аn�Ε��i�����Ӂj�ȂǁA��ނ��L�x�ɂȂ�A��������I�ɂȂ����B

�@���҂̖����́A�n�\���@�肱��ł������y����̂ق��A���`�ɗ��ĕ��ׁA�W�i�ӂ��j�����Ԃ����g���������Ί���A�傫�Ț���P�i���߁j��ւ����P����ȂǁA�����⒩�N�����̑��@���`�����A�������ɕ��y���Ă������B

�@���̂悤�ɖ퐶����ɂ́A���̕��y�Ƌ��ɋ�������苭�łɂȂ�A�W�����傫���Ȃ�A�������x�z����U�����o������B

�@�܂�A���{�̌Ñ㍑�Ƃ̕�قƂȂ����Љ�퐶����ŁA���N�����⒆������̉e������������������ł���B

�@�����ŁA���ꂩ��A���֎s��ł̔��@�̐��ʂ���A��y����̎Љ���̈�[���݂Ă������B

�@���ւ̎s��Ŕ�������Ă��퐶����̈�Ղ́A��Z�Z�����ɂ��Ȃ�B

�@�����̈�Ղ́A�C�݂���R�ԕ��ɂ����Ă̍L���͈͂ɂ����āA�ꕶ����̈�Ղ̐��ɂ���ׂ�ƁA��Z�{�ɂ��̂ڂ�B

�@�܂��Z�A�i�ނ�j����

�@���֎s��ł����Ƃ������퐶������������̂́A���i�Ђт��j��ɕ����ԘZ�A���A�����ē����̎R�A���̊C�߂��ɂ������u�˂������B

�@�܂��Z�A���ł͓ꕶ���������ɁA�C��̉��g�ȏt����H�ɂ����Ă̊��ԁA�ڏZ���������������ƍl�����Ă��邱�Ƃ́A��ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B

�@�╨���܂�ł���n�w����ꕶ����ӊ��̓y��Ɩ퐶�y�킪�ꏏ�ɔ������ꂽ���A�y��̔������ꂽ�ꏊ�ł́A�����̐Ղ��Z���ՂȂǂ̈�\�͂킩���Ă��Ȃ��B�ƂȂ�ɂ���n���̊�A�̓������甭�����ꂽ�y��ɂ��A�ꕶ�E�퐶�̓y���g�����Ďg���Ă������Ƃ��m���Ă��邱�Ƃ���A�퐶��������B����{�B�ɓ`����Ă�������m�邱�Ƃ��ł���A�����[����Ղł���B

�@���āA�Z�A���ɓ��B�����퐶�����́A�₪�Ė{�B�̎R�A���݂ɂ��`������B

�@�R�A���̊C�ݕ���ɂ́A�ꕶ����㔼����`�����ꂽ���u�������邢�͓�����ɘA��Ȃ��Ă���A���u�̔w��ɂ́A�㗬���痬�ꂱ�W���̂��܂鎼�n���ł��A�����������������u�̈ꕔ�������J���ĊC�ɂ������ł����B

�@�퐶�l�������̐��c�k����s�Ȃ��ɂ́A���̂悤�Ȓn�`�������Ƃ��K���Ă����Ƃ݂��A��n�͐��c�A�u�˂͏W���A���u�͕�n�Ƃ��Ē������p���ꂽ�悤�ł���B

�@���̂悤�Ȓn�`�́A�����i�͂��ԁj�E�������i����炬�j�E�����E�g���i�悵�݁j�E�g���i�悵�ځj�Ȃǂ̂ق��A�L�Y�S�̖L�Y���E�L�k�i�ڂ��ق��j���ɂ�����A��ՂƂ��āA���֎s��ł͈����؋���ՁA�L�Y���ł͒��̕l��ՁA�L�k���ł͊p���̉��c��Ղ���������B

�@����Ղ͛闅��������ɂ����ċ|�Ȃ�ɂ��������݂̊C�ݐ�����A�Z�Z���[�g���قǓ����ɂ���B

�@��Ղ͈ꔪ����`��Z�i�������`�O�j�N���A�L�Y���w�Z�i���݂̖L�Y�����w�Z�j�̋��t���������J���O�Y�Ƃ����l���A�����~�Ƃ������Ŗ퐶�y���Ε����������Ƃ���m����悤�ɂȂ����B

�@���̌�A���킪�I��܂ł͖Y����Ă������A���܁Z�i���a��܁j�N������A�̐l�ƂȂ����g�����Y���▯�Ԃ̌����҂��A���֎s����L�Y�S�̈�Օ��z�������s�Ȃ������ɁA���̏W���┩�̂Ȃ�����╨�����A�k�����̋u�˂ŌÕ�����̎̕�ł���O����~���i��{�Õ��j��`�̂���ꂽ��{�앭�Ȃǂ����������B

�@��Ղ̓�ɂ͈����ؐ삪�Ꮌ�n������A���̓�݂Ɉɑq�i������j�A�k�ɂ͊��I�i��������j����͂���Ŋ��I����c�i�Ђ����j�̋u�˂��A�Ȃ��Ă���B

�@�����؋���Ղ̔��@

�@��ܘZ�i���a�O��j�N�H�A���֎s����ψ���͎R�����Ƌ����ŁA�R����w�̏��쒉凞�i�����Ђ�j�����̎w���̂��ƂɁA�쓌���̑�n�ɐڂ��������͂��߂Ĕ��@���������B

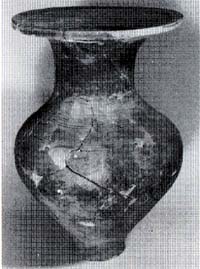

�@���̎��̒����ł́A�퐶����̒����p�G����܊�̂ق��A�����Ȃǂ��݂����Ă���B

�@�����p�G���̕��ʂ̌`�́A�~�`�E�ȉ~�`�E���ە��`�E���ۋ�`�ȂǗl�X�Ȍ`������A���a���܁Z�Z���`������Z�Z�Z���`�ƈ�l�ł͂Ȃ��B

�@�f�ʂ́A�オ���܂���̍L�����̂��́A��������قړ������̂�����A�[������肵�Ă��Ȃ��B

�@�����̈�\�́A�s�K���Ɍ@�肱�܂�A�Ȃ��ɂ͓�O�̈�\���d�Ȃ肠�������̂�����A������g�����퐶�l���������̌���ꂽ�n��Ő��������Ă������Ƃ��l������B

�@��\�̂����掵���G���́A���̕ǂ���Ɍܑg�̒ق��P�����גu����Ă����B

�@�����̂����ɂ́A��̌��������P�ŊW���������́A�P�̏���P�����Ԃ������̂�����A�Ȃ��ɂ͐l���������Ă����B

�@�����ɂ��āA������S���������싳���́A�퐶����O���̖����ɁA�����p�̒G���𗘗p���āA�q���̈�[�������߂��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B

�@���̍��A����Ղ̖k�����̍��u�ł͊��I�l�i��������͂܁j��ՂƌĂ�闧�h�ȕ�n�������Ă����̂ɁA�����Ŗ������Ȃ������̂́A�퐶�Љ�ł́A���q���ɑ������ȑ����̏K�����������̂�������Ȃ��B

�@���̌�A���Z���i���a�l���j�N�Z���ɍ̓y�H���̂��ߎ����~�ŁA���N�̎������{�ɂ͈�Փ쑤�̔��ŁA�l�ފw�҂̋��֏�v���m���͂��ߍl�Êw�E�����w�E�n���w�̌����҂̋��͂āA���֎s����ψ�����@�������s�Ȃ��A��Ղ̉��l�������]�������悤�ɂȂ����B

�@���̍��킪���ł͎����ԃG���W���̒��^�i�������j�̍ޗ��Ƃ��Č������Ƃ̂ł��Ȃ��]���i�������j�̊J���ɏ�o���Ă����B

�@����Ղ̒n���ɂ��A�ǎ����鍻��������Ă��邱�Ƃɖڂ������Ă����̂ł���B

�@�����ŁA�_�n�����n��Ƃ��ẮA�]�����̌@���n�Ղ������邱�ƂɂȂ�A�_�앨���͔|����ɂ��D�s�����ƍl���A�̍��Ǝ҂ƍ̌@�̌_������Ԃ��ƂƂȂ����B

�@�Ƃ��낪�鍻���̑�����A��Ղ�j�邱�ƂɂȂ�̂ŁA���֎s����ψ���ł́A�n���Ǝ҂Ƌ��c���s���Ȃ��A�鍻���̌@����O�ɔ��@�������s�Ȃ����ƂƂȂ����B

�@���@�����́A���Z���i���a�l���j�N��Z������A���֎s����ψ����̂ƂȂ�A���֏�v���m��c���ɁA�������ꔎ�m���͂��ߑ����̍l�Êw�҂̎w�������������Ԃ̌����҂őg�D�������֎n���i������j��������������̒��j�ƂȂ��Đi�߂�ꂽ�B

�@���@�́A���j����x�����ԏサ�āA���֎s����w���͂��ߎs���̒��w�E���Z�̂ق��k��B�̍��Z���w�̍l�ÃN���u���A���Ԃ̋��͎҂��Q�����Đi�߂�ꂽ�B

�@�������i�s����ɂ�A���̐��ʂ͐V���E�����I�E�e���r�Ȃǂɂ���ĕ���A�����҂݂̂Ȃ炸�����̐l�����̊S�����߁A��Ղ�ۑ�����v�]�������Ȃ��Ă����B

�@������������Ղ̒��������������ƂȂ�A���Ԃł͋��y�̕������������������A�n���ȕۑ��^�����J�L�����邱�ƂƂȂ����B

�@�ۑ����J����

�@�Ƃ��낪�A���Z���i���a�l�O�j�N�ɂȂ��āA�̍��H���͋}�s�b�`�ɂȂ�A���@�������ǂ����Ȃ��Ȃ����B

�@���Ԃ̋Ζ�����Ƃ��I���Ă������鉺�֎n���������������w�������ɂ���āA�����d����E�\�N�����A�锼�܂Œ������������Ƃ������Ȃ����B

�@���̂��ߎQ���҂̒��ɂ́A��J�œ|���҂��łĂ����B

�@���̂悤�ȋٔ������̂Ȃ��ŁA���֎s����ψ���ł��A��Ղ�ۑ����邽�߂ɒn���Ǝ҂ƍĎO�ɂ킽���ċ��c���d�˂邤���A���̎j�ՂƂ��ĕۑ�����Ă��쐬����A���Z���i���a�l�l�j�N�O���ɕ������̕������ی�R�c��ŐR�c����邱�ƂƂȂ����B

�@�Ƃ��낪�O�������y�j���̗[���A���@�������I���Ĉ�Ղ�����������悤�Ƃ��Ă������A�߂��̍H��Ɏ~�߂Ă���������̃u���h�[�U����Ղɐi�����Ă����̂ł���B

�@�u���h�[�U�́A�j�ՂƂ��ĕۑ����悤�Ƃ��Ă������̈ꕔ��A�������̔���j�n�߂�

�@���̓ˑR�̂ł����Ƃɋ}���Ă���������������w�������A���֎s��R�����̐E�������̐��~���e�Ղɕ�������Ȃ������B

�@�悤�₭�钆�������邱��A����Ɣj��𒆎~����Ƃ����������A�S�������n��������������̂��A�Ăєj�J�n����A�����܂ő�����ꂽ�B

�@���̎����́A�����̃j���[�X�őS���ɕ���A��Օۑ��ƎY�ƊJ���̖��Ƃ��Ę_�c����A�s���̋@�ւƂ��ĕ������ی�ւ̑Ԑ����m�����邫�������ƂȂ����B

�@����A�������́A�ُ�Ȏ��Ԃ̂Ȃ��ŁA����Ղ����̎j�ՂƂ��Ďw�肷�邽�߂Ɉٗ�̑[�u���Ƃ�O�������ɂ͕�����b�̌��ς��Ƃ�A����ɍ��������B

�@�������Ďj�ՂɎw�肳�ꂽ�̂����A�w�肩��͂��ꂽ���ɂ��ẮA��㎵��a�l���j�N�l���܂Ŕ��@������������ꂽ�B

�@���̊ԁA�w����������n��̂����A��{�Õ��̂���u�˂ɂ��āA��������ǂ��ċƎ҂ƒn�傩��w�������̑i�ׂ��N�����ꂽ���A�����i���a�l�Z�j�N�ɘa�����������A���݂́A����Վj�Ր����̌v�悪�i�߂��Ă���B

�@���̎��N�Ԃ̔��@�����ŁA����Ղɂ͓ꕶ����̈�\�͔F�߂��Ȃ��������̂́A���Ί펞�ォ�璆���܂ł̈�\���������ꂽ�B

�@�Ȃ��ł��퐶����̈�\�����̒��S���߂Ă���B

�@�퐶����̋��́A�O���̒������璆���O���܂ł̖�O�Z�Z�N�̂������W�����������A���̌�A�Õ�����̏����ɍĂяW���������Ă���A�Ƃ������Ƃ��킩�����B

�����p�G���̒f�ʁi���j�ƍa�̒f�ʁi��A�����،��Ձj�@

�@�����G���ƍa

�@�퐶����̈�\�Ƃ��ẮA�Z�Z��̒����p�̒G���Ɛ����̍a����������Ă���B |

|

�@�����̈�\�́A�W����`��܃��[�g���̐Ԋ��F�������u�˂��@���������̂ŁA�G���̒�͐Ԋ��F�̏�����Ƃ������̂�A����ɐ[���鍻�̑w�ɒB���Ă�����̂�����B

�@�����ɂ̕��ʂ̌`��f�ʁE�[���Ȃǂ́A���ܘZ�i���a�O��j�N�̔��@�����̂Ƃ��Ɠ������A�l�X�̌`�Ԃ�����A��肵�Ă��Ȃ����A�ꕔ�ɂ́A��̒����ɒ��a�O���Z���`�O��̒������Ǝv���

�錊���@�������̂�����A�܂�ɂ͔r���p�ƍl�����鏬���ȍa���������̂��������B���̒����p�G���ɂ́A�ꕶ�������ɂ���ꂽ�_�c��Ղ̈�\�ɂ悭�������̂��������B

�@�a�́A�f�ʂ��݂�ƁA�オ�L���A��͉s�p�ɂ��܂��Ȃ�A�u���Ɏ��Ă���A�[������`�[�g��������̂��������B

�@�n��ł̍a�̕��͎O���[�g�����z�����̂�����A����͕��ʂ̔r���a�Ƃ͍l�����Ȃ��B

�@���̍a���ꕶ�������̒����i�����܂��j�L�˂Ŕ������ꂽ���̂Ƃ悭���Ă��邪�A���̂悤�ȍa�́A���ʁA�W���̋��E�Ƃ��Ď���ɂ߂��炵����A��n�Ƃ̋��ɂ����肷��Ⴊ�����悤�ł���B

�@���̒����p�G����a�́A��Ղ̑S�ʂɌ@���Ă��邪�A��i���������̒n��ł͏��Ȃ��Ȃ�X��������B

�@�����Ƃ��Â��G����a�͓��쑤�ɑ�����������Ă���A���ɍL����قǎ����̐V������\���ӂ��Ă���B

�@���̂��Ƃ���A���̑�n�̗��p�́A�����邢�͓��쑤�̌��݂̋��W���̂���n�悩��n��A�������ɐ��Ɉڂ������Ƃ��킩��B

�@�a�͒����p�G�����V���������邲�ƂɌÂ��a�߁A�V�����@�������̂ł��낤�B

�@�ŏ��̍a�͌ʂ�`���悤�ɃJ�[�u���Ă������A�Ō�Ɍ@��ꂽ�a�͈�Ղ��قڒ����œ�k�ɉ��f���Ă����B

�@�G���̗p�r

�@���̒G���������p�̎{�݂Ƃ��Ďg�p����Ă������Ƃ́A���̕ǂ���ɒق��P�Ȃǂ����גu����Ă������Ƃ�������@�����B

�@�n���Ɍ@�������{�݂�����A���̉��x��ۂ��Ƃ��ł��锽�ʁA���_�Ƃ��Ă͎��x�������A�~�J�̂Ƃ��Ȃǂɂ͒������Ă����H�������s�����肷�邱�Ƃ����������ƍl������B

�@�����p�̒G�����A�Â��Ȃ�����A����ꂽ�肷��ƁA�{���̎g��������͂Ȃ�āA���̗p�r�Ɏg���Ă��邱�Ƃ������B

�@���Ƃ��Ώ��ɂ͓y�����ׂ���Ԃł��̏�ɐV�N�ȓy����������A���ł߂ĐV���������čė��p�������̂�����B

�@�܂��g���Ă��邤���ɁA�J�Ȃǂŕ���邱�Ƃ��������炵���A���̂悤�ȒG���͂��ݎ̂ď�Ƃ��čė��p����Ă���B

�@���̒��ɂ́A�L�E�����E�b���ȂǐH���̐H�ׂ����A����ꂽ�y��A�߂��ŏĂ������Ă��̓y��̔j�ЁA�A���̑@�ۂȂǂ����Ă��Ă���B

�@����ȗ�Ƃ��ẮA�����̖����Ɏg���邱�Ƃ��������B

�@�܂����n�����Ă�ۑ����邽�߂ɁA�G�������܂ǂƂ��ė��p���ďĕ��i�₫���߁j�������Ă����悤�ł���B

�@�ŏ�����ʂ̖ړI�ł���ꂽ�G�����������B��Ղ̓����ł́A�y��̌����ƂȂ�S�y���̎悷�邽�߂ɐ[���G�����@���Ă���B

�@���̓y����Ă����߂̗q����ᔭ������Ă���B

�@�����`�̒G���̒�Ɏ߂ɏ���A���̏�ɕ��ׂďĂ����悤�ł���B

�@�����p�G���́A����ՈȊO�ł���������Ă���B

�@�����̎R�A���݂ɐڂ����x�C�i�Ƃ݂Ƃ��j�̒ҁE���ҁA���I�A�B�c�i�Ђ����j���R�A���I��k�݂̈��c�A�Ꮌ�n���̂��ޕB�c�ۉ��A�܂��������i����炬�j��̗��݂ɂ���u�˂̈ɑq�A�H���A���L�x�A�Ό��˂̌��A�R�z���ł͖؉���㗬�̋g�c���̔��A���̎x���ł���c����㗬�ɂ�������i�����j���w��A�_�c��㗬�̊Z�i��낢�j�A�����������i�������j�ȂǂŔ�������Ă���B

�@���̔���Z��Ղł́A�G���̒��ɐH���ɂ����L�̂��炪��������Ă����B

�@���ɍa�̗p�r���݂Ă݂悤�B����ՂŔ������ꂽ�a�́A�n�\�ŕ�����`�l���[�g��������A�܂����œn�邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂�����B

�@���̍a�͓쓌���琼�V�����@��Ȃ�����A�Â��a�͈ӎ��I�ɖ��߂��Ă���A���������ӂ��q�ɌQ�����ɂЂ낪�������Ƃ���Ă���B

�@�Ȃ��ɂ͌Â��a���@��Ђ낰����A���[�̑�a�́A�Â��a�ɐV�����a�����Ŏg�p���Ă����B

�@�[�����͓̂�`��E�܃��[�g��������A�r���a�ȊO�̖ړI�����������悤�ł���B

�@�a���@�����Ē��ׂĂ݂�ƁA��ɂ͌�����Z�Z���`���炢�ŔS�y�����ς��Ă���̂ŁA�ŏ��̂���͐������������Ă������Ƃ��킩��B

�@�a�̒��߂̕ǂɒ������c���Ă���ꏊ�����������A���̍L���a��n�邽�߂ɋ��̂悤�Ȏ{�݂��������̂ł��낤���B

�@�a���s�v�ɂȂ�ƁA��ʂ̓y�𓊓�������A�y���Ί�Ȃǂ𓊊����āA�ӎ��I�ɍa�߂邱�Ƃ��������B

�@�y��̒��ɂ́A���S�Ȍ`�����ď\���g������̂�����B

�@�ЂƂ̗�Ƃ��āA�P�i���߁j�̒��ɗc���̍��������Ă������Ƃ�����A�����p�G�����ɓ]�p���Ă�����ƍl�����킹��ƁA�����̑��@���l���邤���ŋ����[�������ł���B

�@�Z���Ղ͂ǂ���

�@���i�����j��Ղł́A����܂ł̒����ŏZ���̐Ղ͔�������Ă��Ȃ��B

�@���S�ɂ̂ڂ钙���p�G�����s�K���Ɍ@���A���̎��ӂɂ͂��Ȃ�̋�n������Ƃ��납��݂�ƁA�̂��̎���ɍk��n�Ƃ��ė��p���邽�߂ɋu�˂���������A�@�肱�܂�Ă����Z���Ղ����������̂ł��Ȃ����A�Ƃ�������������B

�@���̗��R�́A�����p�G�����甭�������╨�ɁA�H���̎c�H�i�����j�����邱�Ƃɂ���Ă���B

�@���̍l�������Ƃ��ẮA�쓌���̕�����̏��Ȃ����݂̏W���̉��ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ă��邪�A�ǂ���ɂ��Ă��A����Ղ̏Z���Ղɂ��ẮA����Ɏc���ꂽ�����ۑ�Ƃ����悤�B

�@����Ղ���͈����ؐ���͂���œ쓌�Ɉɑq�i������j��Ղ�����B

�@���܂͐V�����̐V���։w�̑��ԏ�ɂȂ��Ă���T�̍b�n��́A��㎵���i���a�l�Z�j�N�A�R��������ψ�����@���������{�����B

�@�W�����܃��[�g���̋u�˂ɂ́A����Ղ��킸���ɐV�����퐶���㒆���̒����p�G���Q�ƁA�������Õ����㏉���ɂ�����G���Z���Ո�Z�����������ꂽ���A�����ł��퐶����̒G���Z���Ղ͍�����Ă���A���ʌ`���~�`�����Ă������Ƃ����킩���Ă��Ȃ��B

�@���āA����Ղ̖퐶�l�́A��ӂ̎��n���𗘗p���Đ������s�Ȃ��������A��⋙�����s�Ȃ����_�����̐��������Ă����B

�@���̐l�������c�����ẮA�����p�G���̒��ɗ����ł������̂̂ق��A�ӎ��I�ɑ�ʂɎc���Ă��邱�Ƃ�����B

�@���̕ẮA�y��̒�����͔�������邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�����̕ẮA���ׂĒY�̂悤�ɍ����Y�����Ă��邪�A�Ă̒��ɂ͒����ۑ����邽�߂ɉ��Ƃ����ďĕ��i�₫���߁j�������K���̔F�߂�����̂��������B

�@�Ă̎�ނ͌���̎��������H�ׂĂ�����{�^�i�_���|���J�j�ƌĂ����̂ŁA�Z���ĂƊۖ��̋����~���Ăɍו������B

�@�嗤������{�ɂ����炳��A�͔|���ꂽ���ɂ́A�ג����C���h�^�i�C���f�B�J�j�͂��łɉ��ǂ���Ă����̂ł���B

�@���̕Ă��͔|�����ꏊ���Ȃ킿���c�́A�������s�Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA�͂����肵�Ȃ����A�����̒n�`�͌��݂���܃��[�g���قǒႩ�������Ƃ����肳��Ă��邩��A�����ؐ�̂���쑤�͊C���̓��肱�ގ��n�тƂ݂��邵�A�k�͊��I����͂���ł�⍂���Ȃ��Ă���̂ŁA���c�͊��I�E���c�E���Ɏ�肩���܂ꂽ�n��ɂ������\�����傫���B

�@�����͔̍|�A���͕Ă̂ق��ɁA���M�E�����R�V�L�r�E�����N�g�E�A����ɃA�Y�L�ƃA�����L�r�炵���Y����������B

�@���̂ق������E�E���E�N���E���}�����Ȃǂ̉ʎ��ށA�C�`�C�K�V�E�X�_�W�C�Ȃǂ̖̎��A�A�J���K�V���E�n�V�o�~�E�A�J�U�E�G�S�ȂǑ��̎�q�A��̈��Ƃ�����q���̎�łȂǂ�����B

�@�A�����L�r�炵����q�́A�����A���ƒf��ł���Ȃ�A�������ђˎs�̗����Ղ̖퐶���㒆���̃A�����Â��͔|�ɂȂ�A����̌������҂����B

�@�E���͒����̎l��E�Ζk�Ȃ̎R�x�n�тɌ�������Ƃ����Ă��邪�A���{�ł͓����s�Ŗ퐶�������̈�Ղ�����������ꂽ���Ƃ�����̂ŁA����Ղ���̔����͓��{�ōŌÂ̗�ƂȂ�B

�@�����Ƃ��ʂ̑��������C�`�C�K�V�̎��́A�A�N�͋������Ȃ܂ł��H�ׂ���B

�@�n�V�o�~�̎�q�����Â��ɂ��ĐH�p�ɂł��A�G�S�͂Ԃ��Đ�ɗ����A�����Ƃ鎞�Ɏg����Ƃ������Ƃł���B

�@�C�̍K�ƎR�̍K

�@����Ղ̖퐶�l�������A���ɍs�Ȃ��Ă������Ƃ́A��������Ă��鐔�S�̐��V�i���������j������킩��B

�@�ߐH���Ă����Ǝv���铮���́A�C�m�V�V�E�j�z���W�J�E�^�k�L�E�N�}�E�l�Y�~�E���O���E�j�z���U���Ȃǂ̗��ɂ��ޓ����̂ق��A�N�W���E�j�z���A�V�J�̂悤�ȊC�̓����ɂ܂ł����ł���B

�@�Ȃ��A�j�z���W�J�͗Y������������Ă����悤�ł���B

�@�����̓����́A�H���Ƃ��ďd�v�ȃ^���p�N���ƂȂ����ق��A�є�͈ߗނɁA���͉��H���ē���Ƃ����B

�@�L�k�⋛���E�b���ɂ܂����āA�V�J��C�m�V�V�̍������H���Ă������A���X�E�A���r�I�R�V�E�ʂ��j�E�h�ˋ�Ȃǂ���������Ă���B

�@�ނ�͂܂��A�C�l�ɋ߂��u�˂Ő������Ă������Ƃ������āA����L����ʂɕߐH���Ă����B

�@���ɂ̓}�_�C�E�L�`�X�i�L�r���Ƃ������A�N���_�C���`�k�̈��j��t�G�_�C�Ȃ̋��Ȃǂ̉��ݐ��̋��ނ������A�܂�ɃT���E�G�C�Ȃǂ��Ƃ����悤�ł���B |

�����ʂ��j

�i�����؋���Տo�y�j

|

�@�y���i�ǂ����j�E�ΐ��ƌĂ��Ԃ̂����肪��ʂɔ�������Ă���A��y�l���������͂��Ēn���Ԃ������Ă������Ƃ��킩��B

�@�L�ɂ͓ڂ⊪�L������A�͐�E���E�c�Ȃǂ̒W����A�͌��∯�̐����钪�ԑш�A�͌��ɋ߂���C��Ȃǂō̎悵�����̂ɕ�������B

�@�����Ƃ��ʂ������̂́A�W����̃J���j�i�E�E�~�j�i�ƋD�����i�C���ƒW���Ƃ������肠��������j�̃w�i�^���E���}�g�V�W�~�ł���B�C����ł́A�n�}�O���E�P�K�L�E�I�L�V�W�~�E�C�K�C�E�N�{�K�C�Ȃǎ�ނ������A�����͊�ʂƍ��l�ɐ���������̂Ƃɂ킯����B

�@���̂ق��A�J�E�j�E�����T�L�E�j��ߐH���Ă��邪�A���ݍ̎悳��Ă���o�t���E�j�݂͂����Ă��Ȃ��B

�@�����̊L�̒��ɂ́A���݁A���łɈ����؊C�l�ł͍̎�ł��Ȃ��Ȃ������̂������A����������̂ł��L�̌`�͂��傫���A���Ƃ��Β��a���Z�Z���`���̃A���r�L�͘Z�`��N�L�ɑ������A�T�U�G�͍ō���Z�Z���`�A�`���E�Z���n�}�O���͖��Z�Z���`���������B

�@�����̊L�ނ����[��`�[�g���̐Ƃ��납��̎悳�ꂽ���Ƃ��l����ƁA�����̈����؊C�ݎ��ӂ̊L�̐�����͖L�x�ł���A���ނ�b�ނ����܂߂āA����Ղł́A�������̃^���p�N���ɂ��ƌ����Ȃ������悤�ł���B

�@����Ղ̈╨�̓��F

�@����Ղ́A�k�Y�i�R�A���j���݂ŁA�L�Y�����̕l��ՂƋ��ɂ����Ƃ��Â��퐶��Ղƍl�����Ă���B

�@����Ղ̓y��́A�k��B�̓y��Ɣ�r����Ɩ퐶�O�������Ƃ݂��A��E�P�E�������|�I�ɑ��������Ă���B

�@��̓�������A�O���̓y����Â����ɇT�`�V�A�����̓y����W�Ƃ��Ă���B

�@�T�̎����̒ق��P�́A������܁`�O�Z�Z���`���x�����A�U�̒i�K�ɂȂ�ƒق��P����`�ɂȂ�A�ق͓����傫���ӂ���݁A���̓����Ƀw���ʼn��Ɉ�{�̐���������̂�����B

�@�V�̒i�K�ł́A������Z�`�Z�Z�Z���`�̑召�l�X�Ț���P�������A�`���p�r�ɉ����ĕω����A�~�j�A�`���A�̓y�킪�ӂ��Ă���B

�@�V�̚�́A�k��B�s������Ŕ�������A�����č����i�������j���y��ƌĂ�Ă���A���������C�����狿���i�Ђт��Ȃ��j���݂̒n��ő�����������Ă���B

�@���̉e���͎R�A���݁E���˓��C�ɂ܂ōL�����Ă���B

�@�T����V�̒i�K�̓y��́A�S�y�ɍ����܂����d�ʊ��̂�����̂ŁA���ɂ̓w����^�}�L�L�Ȃǂ��g���Ċw���l��`���A�_���S���ޗ��ɂ����Ԃ��G���h���Ă���B

�@�W�̒i�K���Ȃ킿�퐶�����ɂȂ�ƁA�k����B�̉�]����܂킵�Ă������y���Đ��I�Ȓ����̓y�킪��������͂��߂�B

�@���̍����狽��Ղł͋ɒ[�Ɉ�\�̐�������A��v�ȉ͐�������̂ڂ��Ĉ�Ղ��L�����Ă����B

�@������������㔼�ɂ́A�`�R�i��������܁j��ՁE�������i�����́j���c��Ղ̂悤�ɕW���l�Z�`�܁Z���[�g���̍����ʒu�ɂ��W�����ł��A����ɂ͍ĂђႢ�u�˂ɂ���Ă���B

�@�Ί�̑����͓u�œu���������Ί킪�����A�_��ƂɎg���Ε����E���V�A�D���̎����ނ��a���ԂȂǂ̐V�����Ί��A�S���̊����肪��ȂȂǂ��g����悤�ɂȂ�B

�@���g��ɂ́A���a�O�~�����炢�̊L���ʂ̂ق��Nj��i�������܁j�E�Ő��i�Ђ����j�̐��i����j����Ȃǂ�����B

�@�߂��炵�����̂Ƃ��ẮA�Ñ㒆���ɓo�ꂵ����塤�i�Ƃ�����j�ƌĂ��J���A����ՂŔ�������Ă���B

�@��塤�́A�������@���S���珼�]�s�A���s�{�O�㔼���̖퐶����O���̈�Ղ������������Ă���A���傩����{�C���݂Ɋy����g�����퐶���������W�c���������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��悤�B |

�����i�����؋���Տo�y�j

|

�퐶����̖����@�g���������Ί���i���I�l��Ձj

�@�퐶�̕�

�@���҂ɑ���V��Ƃ��ẮA�퐶����O���ɁA�����⒩�N�����ōs�Ȃ��Ă�����g�������g���������Ί����g�������@����肢���ꂽ�B |

�����y��@�O���̖퐶�y��

�i���I�l��Տo�y�j |

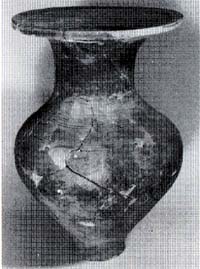

�@���I�l����ł́A������i�吳��j�N�A���̐Ί���̒�����A���N�����ł���ꂽ����ו����ƍ`����������퐶�y���Ƃ��������ꂽ�B

�@���̌�A���{�ō��Y�̐���ł��铺���i�ǂ������j�Ƒ����i�����イ�j�ו������o�y�������A���̓����̐���N������߂�肪����ɂȂ����̂��A���I�l��Ղ̓����⋾�Ƌ��ɏo�y�����퐶�y��ł��������Ƃ́A���܂�ɂ��L���ł���B

�@���̈�Ղ́A���⊁�I�̖퐶����O������Õ�����ɂ����Ă̕�n�ł���B

�@���@�����ɂ���āA�O���̕�͑g���������Ί��A�؊�����ꂽ�ƍl������Αg�݁A�I���`�ɕ~�������ɔ�~�����Έ��i�����������j�A����P�����Ԃ������W�⊻�A�����̓y���i�ǂ����j�悪�������ꂽ�B

�@�Ί����Αg�݂̂��ɂ͈�`��_�̚�𐘂��u���āA�Ί���̏�ɂ͍���A��~�����ו�Ƃ��Ă���B

�@�k�Y���݂ɂ��铯����̒��̕l��y�䃖�l�̖����ɂ���ׂ�ƂĂ��˂��ȑ��@�ł���B

�@�����̖����̗�Ƃ��Ēm���Ă���̂́A�g���i�悵���j�l�ƕB�c�i�Ђ����j�n�����̓�̈�Ղ�����B

�@�g��l�ł͊��I�l��ՂƓ��l�ɁA�����̊C�ݍ��u���n�Ƃ��A�k����B���玝�����܂ꂽ�������O�h��̓y������Ȃ��Ă����B

�@���̈�Ղł́A�y�䃖�l�⊁�I�l�ł��݂�ꂽ���A�j���̕�͉��l���I�Ռ`�ɕ��ׂ����f�ȐΈ͂̒��ɂ���̂ɑ��A�����ɂ͂Ȃɂ��{�݂��Ȃ������B

�@�n������Ղ́A�������i����炬�j�┦���i�͂��ԁj�̒�n����]�ł���W����l�Z���[�g���̋u�˒����ň��̑g���������Ί����������ꂽ�B�@�Ȃ��ɒ����̑O����������s�ԕ����Ɗ����̗����ɁA�S�ʂ�t���i���b�L�j�����W�|�X�i�������イ�ڂ��j�������߂��Ă����B

�@���ɂ͗L���Ȓ����̎��l�ł�������i������j�́u�����ɂ��āv�Ƃ����������i���j�o����Ă����B

�@�W�|�X�́A���X�n�Ԃ̏���������̍��ɂ��Ԃ������ŁA�Ñ㒆���̗��j���ł���w�㊿���x�ɁA�������ɋ��F�̊v����������W�|�X�͍c���̏敨�ł���ƋL����A�������Ñ㒆���́w����x�i����炢�j�Ƃ��������ɂ́A�����̍��͓{�������ƋL����Ă���B |

���s�ԕ���(�E)�ƊW�|�X(��)(�n������Տo�y�j

|

�@�n�����̊W�|�X�̐�ɂ́A�l�t�̊v����ƒ����ɓ����̓������o����Ă���B

�@�n�����Ŕ������ꂽ��{�́A�o�y����݂�ƊW�|�X�������n�������Ǝv����B

�@�u�˂̒���ɑ���ꂽ��̎��i�ʂ��j�A�n���̌o�H�ȂǁA���܂��ɓ�͂Ƃ��Ȃ��B

�@������ɂ��Ă��A�����i�u��Ŕ������ꂽ�u���ϓz������v�j���������n�������W�|�X�́A�퐶�l���݂��ŌẨ����̐F�ł������낤�B

�@�@3�@�Õ��ƃN�j�̎� top

�@�N�j�̎x�z�҂̏o��

�@���_�k�̒蒅�Ƌ��ɁA�퐶���������̐����{�ł́A�����́w鰎u�`�l�`�x�ɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA�הn�䍑�i��܂��������j���͂��ߏ������i�N�j�j���������A�@���I�E��p�i���ザ��j�I�\�͂����l�����A���̓����҂Ƃ��Đ������s�Ȃ����ƍl�����Ă���B

�@���̂悤�ȎЉ�\���̂Ȃ��ŁA���L��ȍk�n�̊J�����݁A�o�ϗ͂̏㏸�ɔ����A�N�j�ƃN�j�Ƃ̗͊W�ɍ����ł��āA�n���̃N�j�͂������ɓ�������Ă����A���ꂪ���{�j�̂����ő�a���Ƃ̓���ƂȂ��Ă������B

�@�����ɁA�������s�Ȃ��҂ƈ�ʔ_���Ƃ̊ԂɁA������Ԃ̍��ق��傫���J���A�x�z����҂Ƃ����҂Ƃ��킩���K���Љ�ւƕϖe���Ă������B

�@�n���̍�����N�j�̓����҂́A�y���������肠��������ȕ�ɑ�����悤�ɂȂ�B

�@��ʂɐ��E�e�n�ł́A���ƓI����̍s�Ȃ�ꂽ�����ɁA��^�̕��悪�����Ă���A���{�ł͎O���I���Ȃ����l���I���߂���A�Z���I�����܂ł��Õ�����ƌĂ�ł���B

�@�Õ��́A�O�`����A�O����~���E�~�`���E���`���Ȃǂɂ킯���邪�A�O��������E�o�����~���ȂǓ���Ȍ`���������̂�����B

�@���̂����O����~���Ɖ~�`���́A�Õ����㏉������I�����ɂ�����܂ł����邪�A�Ƃ��Ɋe�n�Ɏc������Ƃ����l�ȑO����~���́A�N�j�����߂������̕�Ƃ����Ă���B

�@���֎s�ɂ͌܊��A�L�Y���ɂ͈��̑O����~�������邪�A�L�Y���Ȗk�̎R�����R�A���ɂ͂܂���������Ă��Ȃ��B�@���˓��C���ł́A�R�z���̒������R�Õ��𐼌��Ƃ��A�R���s�E�h�{�i�ق��Ӂj�s���瓌���ɕ��z���Ă���B

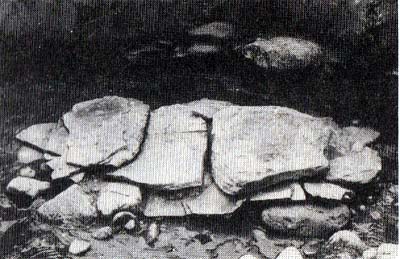

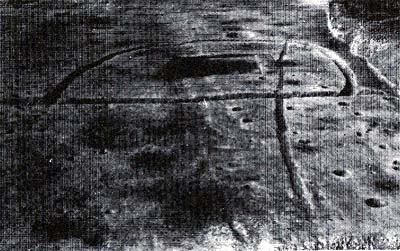

�@���֎s�ߍx�ł����Ƃ��Â����s�i�̂Ԃ䂫�j���̐m�n�i����j�R�Õ��́A�O�����𐼂Ɍ����قړ����ɑS�����l���[�g���A��~���̒��a�l�Z���[�g���̋K�͂������A�O�����̕�����~�����a�̔����̒����ŁA�����ȑ��ʂ̂��Ƃɒz������Ă���B�@���̌Õ��̓�k�����ɂ́A���ꂼ����̉~�`���������Ă���B

�@�m���R�Õ��́A�l���I��������ܐ��I�������ɒz�����ꂽ�Ɛ��������A��B�ŌÂ̑啪���F���s�̐ԒˌÕ��E�t���R�Õ��ɊO�`���悭���Ă���B

�@�������ł��邽�߁A�����̏�Ԃ͕s�������A�O�`����݂āA�E���̉e���������������Õ��ŁA�R�z���������R�Õ��Ƌ��ɁA���̍��̑�a����Ɩ��ڂȊW���������̕���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�@�m�n�R�Õ��ɂ��ŁA�x�����Ƃ��ܐ��I����z�����ꂽ�ƍl�������{�Õ��́A����Ղ̖k���u�˂ɑO�������Ɍ����A�قړ�k�ɑS����l�l���[�g���A��~���̒��a���O���[�g���̋K�͂������Ă���B |

�s��̎�ȌÕ�

|

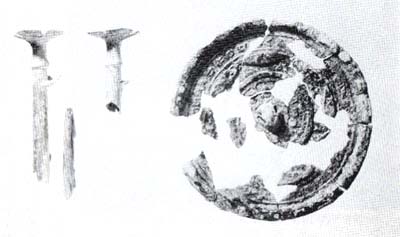

�@��~���ɂ́A������O���[�g���A�����[�g���A�������E�ꃁ�[�g���̔����Ί������������Ă����B

�@�ω�����Õ�

�@���̔����Ί��́A��B�̖퐶����̓`�����������Ί��ł��邱�Ƃ���A���̍���B����̐����I�ȉe���͂����������Ă������̂ƍl������B

�@�Ί��̊W�i�ӂ��j�́A���Z�Z���`�̌����̔��F�S�y�ŕ����Ă��邪�A����̖������s�Ȃ�ꂽ���ƂɁA�Ί��̓쑤���J���A�ĂђǑ��i�������j���s�Ȃ�ꂽ�`�Ղ��c����Ă����B

�@�Ί��̓��ʂɂ́A�S�O�i�Ɂj��h���Ă���A��̈ȏ�̐l�����������ꂽ�B

�@�����̂��߂������͗���Ă���A�d���i�������傭�j���ȋʂ�ɋ��i�ւ����傭�j���NjʂȂǂ̑����i�A�S���E�S���E�S���Ȃǂ̓S���i�����Ȃ����Ă����B

�@�ω����Õ��́A�������ω����i����̕@�j�̐�[�ɁA�O�������C�ɂނ��ē쐼����k���ɖ�l���[�g���̒��������A�������̌Õ��ł���B

�@����̑����H���̂��߁A����đO������������Ă��܂������A�O�������傫���J�������������A�ܐ��I���̌Õ��ƍl������B

�@�Z���I���ɂȂ�ƁA���N��������`����ꂽ�y�؋Z�p�ɂ���āA�Õ��͐l�������ɂ��A�Z���Αg�̒ʘH�̉��ɐΎ���݂����������Ύ��ƌĂ��\���ɕς�A�K�v�ɉ����ĂȂ��ɓ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�@�܂���J�Õ��E�H���Õ��E���Y�i����낤�j�����Õ��̂悤�ɁA������łȂ������Ƌ����i�����j��u���O���̓����Õ���������悤�ɂȂ����B

�@��{�Õ��̓����u�˂ɂ�������̎R�Õ��͈�����i�����l�܁j�N���A��k�_�Ђc���鎞�ɉ�Ă��܂��Ă����B

�@�y�n�̌ØV�̓`���ɂ��ƁA�O�������Ɍ�����k�ɖ��Z�Z���[�g���̑傫���������֎s�ł͍ő�̌Õ��������B

�@�������Ύ��̒�����́A���i�Z�鋾�j�A�r���i��t���i������j�E�����j�A������ɋʂ̊ǂɃ��m�E�␅���̋ȋʁE�K���X���ʂȂǂ̑����i�A���҂̏ے��Ƃ�����O�ʂȂǂ��������ꂽ���A���݁A�������������قɕۊǂ���Ă���B

�@�╨�̓��e����A���̕�̎�́A�Z���I���ɁA���Ȃ��Ƃ������E������тɌN�Ղ������҂ł������Ǝv����B

�@��̎R�Õ������Â��ƍl������{�R�Õ��́A���씪���{�̎Гa���ɂ���B���ܔ��i���a�O�O�j�N�A�V����w�̋��t�����������n�����Ƃ���A�͂��߂đO����~���ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@�O�����͐��Ɍ����A�قړ����ɑS�����[�g���̋K�͂������Ă���B

�@������i�����l�܁j�N���A�_�Ћ����̊g�����������ɁA�쐼�������ĊJ�������Ύ��̓�������������A������l�_�̋ȋʂ��������ꂽ�Ɠ`�����Ă���B

�@�Z���I�ɂȂ�ƁA�������Ύ���掺�Ƃ����~�`����������������悤�ɂȂ�B

�@�����i�ނ��́j���ɂ�������J�Õ���g���i�悵���j�̉����Õ��̂悤�ɒP�Ƃɑ��c����邱�Ƃ����邪�A�H���Õ��E�L�x�i����Ƃ݁j�Õ��E�H���i����傤�j�Õ��E�T���i�ڂ����j�Õ��̂悤�ɓ�`�܊�O���[�v�ɂȂ邱�Ƃ������Ȃ�A���R�n����R�̎Ζʂ�����ɕ��Ԃ��Ƃ�����B

�@�܂��g�c��g���̏�z�i���݂����j�̂悤�ɁA�����ȕ��u�̉��ɔ����Ί����g���K�����c���Ă���B

�@����ȘJ���͂����₵�Ă�����Õ��́A���ɂ킯�ēy��z�����Ƃ������A��J�Õ��ł͑��c�H���̂Ȃ��ŐΎ������̏�ƌ�ɐ{�b�i�����j��̑��P�i���߁j�𐘂������A�Վ����s�Ȃ����̂��A����ɓy��������ČÕ��̌`�𐮂��Ă����B

�@�Õ�����̏Z����

�@�������i����炬�j��̏㗬�ł́A�퐶����㔼�ɕW���l�Z���[�g�����炢�̋u�˂�R�̎ΖʂŐ��������Ă����l�������A�Õ�����̏��߂ɂ͕W����Z�`��Z���[�g���̋u�˂ɏZ�����\����悤�ɂȂ����B

�@�Õ�����͂��߂̈�Ղł���H����Ղł́A����ꃁ�[�g���̐a�������琼�ւ܂������ɗ���A���̗����ɒG���Z���������Ă���A���a�ȏW����z��������B

�@���̂����̈ꌬ�́A�c���`�Ɉ͂܂ꂽ�a�̒����Ɍ��Ă��Ă���A�W���̂Ȃ��œ���ȈӖ������Ɖ���������Ȃ��B

�@�Z���̊O�`�́A�����`�Ⓑ���`�ɐ@�肱�܂�A�ǂ���ɂׂ͍��a�����A�����ɂ͘F������B |

�G���Z���Ձi�H����Ձj

|

�@�Z���̈�[����i��������k����B�̌Õ�����ɂ��݂���\���Ǝ������̂��������B

�@�F�Ղ𒆐S�ɁA�����`�Ɏl�{�̒������@�肱�܂�A�������x���Ă����B

�@�Z���Ղ�a�̒�����A�������Ⓓ�挧��тōՎ����ɂ��Ȃ����Ă�����i�Â݁j�`����A�����y��ƌĂ��y�t�킪��������A�k����B�̖퐶�������̉e�����c���y�t����P�ƈꏏ�Ɏg���Ă����B

�@�ܐ��I���ɂȂ�ƁA���N��������n�������H�l�������A���{�̓��W�i�����ނ�j�œo�q��z���A�{�b��ƌĂ��y����Ă��͂��߁A�ĕ��̋Z�p�͂������ɂЂ�܂��Ă����B�@�Z���I���ߍ��ɂ́A���ւł��{�b�킪�g����悤�ɂȂ�A����ՁE�ɑq��ՁE�H����ՂɁA���̍��̏Z���Ղ���������Ă��邪�A�o�q�͂܂���������Ă��Ȃ��B

�@�퐶����O���ɔɉh��������Ղł́A�Z���I���̏Z���Ղ��A��n����Ɏl����������Ă���B

�@����A�Z���Ղ���́A�y�t���{�b��ɂ܂����āA�Ղ�Ɏg��ꂽ�����i���������j�̋��⌕�̏����Ȗ͑��i��P�ʂ��������ꂽ�B

�@���̖͑��i�́A�_�c��Ղ̍��u�̒�������A���i������A�r�ցj�ƌ�����������Ă���B

�@�O�E�l���Z���Ղł́A�ǂ���ɂ��܂ǂ��z����A���o���ƌĂ�鉌�˂������Ă����B

�@�H����Ղł́A���܂ǂ̏�ɐ������y������肳���邽�߂̎x�r���u����Ă����B

�@�g��l��Ղł́A���u�̒��Ɏ����^�Ԃ��Ƃ̂ł���y�t��̂��܂ǂ��u����Ă���A�����A�C�l�ō�Ƃ��鎞�Ɏg��ꂽ���̂Ǝv����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|