|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

六章 明治時代の下関

1 新政の浸透

山口県の誕生/天皇巡幸/地方制度の整備/赤間関区の誕生/

初期の小学校/中等教育の整備

2 新しい町への胎動

港の盛衰/港の新発展/要塞の町として/市制施行/

日清戦争と下関/日清談判の地/鉄道開通/県庁を下関へ/

文明開化の風物/日露戦争と下関 |

1 新政の浸透 top

山口県の誕生

一八六九(明治二)年六月、版籍奉還が行なわれ、それまでの藩主が藩知事になった。

現在の下関市の地域には、山口藩が毛利元徳(もとのり)、豊浦藩が毛利元敏(もととし)、清末(きよすえ)藩が毛利元純(もとずみ)で、その三藩の領地があった。

なおこの時、それまでの長府藩が豊浦藩に改められた。

豊浦藩は政庁を勝山営に移して旛政局といった。

この勝山営は、一八六三(文久三)年五月から始まった攘夷戦の戦火を避けて山間部の勝山田倉に急ぎ築造された御殿で、六四(元治元)年二月、藩主がここに移って政務をとったところである。

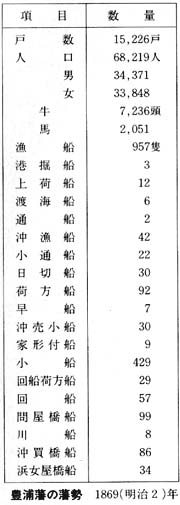

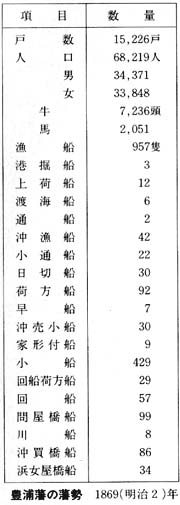

一八六九(明治二)年九月、豊浦藩が中央に提出した調査報告によると、この当時の藩勢は先の表の通りである。

しかし版籍奉還は、それまでの旧藩政をほとんどそのまま延長したものにすぎず、明治新政府の統制力が地方に十分に浸透したものとはいえなかった。

このため長州藩でも、新政に不安や不満をもつ諸隊の一部が反乱を起こすなど、全国的に種々の動揺がみられたので、政府は、中央集権の実をあげてその基礎を固めるため、一八七一(明治四)年七月、廃藩置県を行なった。

この時旧藩が県となり、全国で三府三〇二県となったが、これは旧藩の領域をそのまま県としたので、県の広さに大小があり、財政的にも格差があって、地方行政区域としては適当でなかった。

そこで一一月に全国各県が併合整理された結果、防長では山口(徳山藩を併合)・岩国・豊浦・清末の四県を廃して、その境域に新しく山口県が設置された。

県域とされた周防・長門の二か国は、古くは大化の改新以来の境域であり、毛利氏が統治した防長二か国が、そのままひとつの県として発足したことが県民の連帯感を強めたので、政治的環境にはめぐまれていたといえよう。

そして山口藩庁が山口県庁にあてられ、萩・豊浦・岩国に支庁が置かれた。支庁になる直前の豊浦・清末両県の戸数と人口は、豊浦一万六八九一戸・七万五二一八人、清末二四五二戸二万一〇六二人であった。

豊浦支庁は、はじめ長府に置かれたが、のち赤間関阿弥陀寺町に移され、赤間関支庁と改称された。 |

|

現在の下関市域のほとんどは、この豊浦支庁の下に入る。

置県と同時に静岡県士族の中野悟一が山口県参事に任命されて山口に赴任し県令の職務をとった。

以来、今日にいたるまで山口がこの地方の行政の中心地となった。

天皇巡幸

一八七二(明治五)年、明治天皇の近畿・中国・九州巡幸が行なわれた。

先に廃藩置県を断行して、中央集権を推進した新政府は、天皇親政の新しい国家体制を、庶民にまで周知徹底させるため、天皇の全国巡幸を行なったが、この年の巡幸はその最初のものである。

大蔵大輔(たゆう)井上馨(かおる、聞多)から巡幸についてのくわしい指示があり、県では赤間関に臨時支庁を設け、知事をはじめ職員が出張して準備に追われた。

巡幸に先だって赤間関支庁は次のような通達を出した。

今般 聖上(せいじょう)御巡幸の儀は古今未曽有(みぞう)有難き御事(おんこと)に候。

当地繁栄の基(もとい)につき、自他国より拝礼のため関地(下関)入込み人おびただしくこれ有るべく候ところ、

その節はたご屋はもちろん何商売にかかわらず、家に止宿引受け丁寧に取扱い、食事等手軽に相整え、

互いに安全幸福を祈り、物価をもひとしお下直(げじき)にいたすべく、この段末々に至るまでもれ無くふれ示すべく候。

壬申(明治五年)五月 赤間関支庁 |

諸社寺院にも同じような通達を出して宿泊の要請をしている。

また巡路にあたる町の清掃・整備につとめ、町民の服装にいたるまで、こまかい指示をして、奉迎には非常に神経を使った。

六月一〇日朝、天皇は軍艦で到着、ボートに移られて西南部(にしなべ)町の波止場に上陸、ただちに阿弥陀寺町の旧本陣伊藤家に入られた。

街には奉迎の人々が各地から集まり、夜は各戸の軒下に提灯をつるして祝った。

いつもは廓(くるわ)の外に出られなかった稲荷町その他の遊女たちも、この日は奉迎のために外出を許され、おおいに喜んだ。

一一日には、山口県下の農商の貧富、小中学校の施設について、天皇からおたずねがあった。

ついで伊藤小倉県参事、佐藤浜田県権令(ごんれい)がお目にかかり、浜田県の地震の状況をお聞きになり、被災民救済として三〇〇〇円を下賜(かし)された。

またこの日、山口県産の平家ガニ・カイロウドウケツ・魚貝・すずり材・草花などをご覧にいれた。

一二日には、六連(むつれ)島の灯台を視察された。

灯台下の石段で土下座してむかえる島民に、天皇につき従っていた参議西郷隆盛が、「立って奉迎してもよい」とやさしく言い渡したという。

新政府高官のこの言葉は、島民の心にありがたくひびいたことであろう。

その日の午後、天皇は阿弥陀寺町の海上で催された船相撲をご覧になった。

小船三そうを並べて、その上に厚板を敷き、そこを土俵として相撲をとるもので、負けた者が海中に投げこまれてしぶきをあげるという壮快な催しに、天皇は大変喜ばれた。

そして一三日、天皇は軍艦で長崎に向かわれ、市域での巡幸を終った。

地方制度の整備

さて、廃藩置県によって確立した府県制度の下に、一八七二(明治五)年から七八(明治一一)年までの間、政府は新しい地方制度の試行錯誤を、めまぐるしく打ち出すことになる。

そこで、市域におけるその様子を、これからみていこう。

山口県では、地方行政区画は藩政時代以来の各郡宰判(さいはん)を廃して一六部とし、その行政庁を部署と呼んだ。

前に述べた二支庁管轄の三部を加えて一九部として、一八七二(明治五)年一月から実施した。

同年一〇月には部署が会議所に改められた。

同年一〇月の太政官公布によって、庄屋・名士・年寄などの名称を廃してで戸長・副戸長と改め、土地と住民に関する事項など町村の末端行政事務にあたらせた。

ところが翌一八七三(明治六)年一二月には、早くも三支庁と部制を廃して、新たに県下を二一大区に分け、さらにこれを郡当時の一二七小区に分けたが、その分け方が実状にそぐわないところもあって、のちに二六六小区に細分された。

これがいわゆる大小区制で、行政庁として大区に会議所、小区に戸長役場を置いた。第一五大区会議所は一八七四(明治七)年、東南部町にあった旧藩時代の赤間関在番所を改築して阿弥陀寺町から移された。

第二二大区は厚狭郡吉田(市内吉田)、第一四大区は豊浦郡田部(豊浦郡菊川町)、第一六大区は豊浦郡安岡(市内安岡)にそれぞれ会議所が置かれた。

一八七五(明治八)年一一月、大区会議所が大区扱所となり、小区の戸長役場が小区扱所と改称された。

大区には官仟の区長を置き、その下に副区長・代議人・加勢(かせい)・算用師・同加勢がいた。

しかしこの大小区の区画は旧来の慣習が抜けきらない住民にとってはなじみにくく、不便を感じることが多かった。

赤間関区の誕生

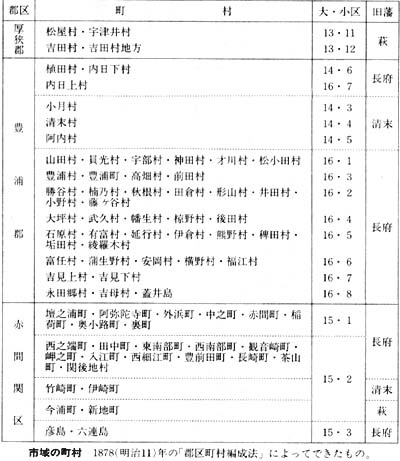

そこで一八七八(明治一一)年七月、 「郡区町村編成法」が公布されて、大小区制は廃止となり、その区域や名称はできるだけ旧慣によることとされた。

山口県下の郡区は、大島・玖珂(くか)・熊毛・都濃(つの)・佐波(さば)・吉敷(よしき)・厚狭(あさ)・豊浦・美称(みね)・大津・阿武(あぶ)・見島の各郡と赤間関区の一二郡一区で、これらに属する町村は一〇二か町、六三〇か村であった。 赤間関は先の大小区制施行にあたって、壇之浦町以下二三町と密接な関係にある関後地村と彦島・六連島を含めて第一五大区となっていたが、その区域を変える |

|

|

| ことなくそのまま赤間関区として郡部とは異なる取扱いがされた。 |

現在の下関市域における町村名は、表の通りである。

郡長と区長は政府がこれを任命したが、豊浦郡役所は豊浦村に置かれ、赤間関区役所は東南部町の大区会議所がそのまま引きつがれた。

町村には戸長役場を置き、これに公選の戸長を置いて行政事務に従事させたが、協議員が協議して届出によって数か町村連合して一戸長を置くところがかなりあった。

こうして明治新政府の地方行政はやや軌道に乗ってきた感があった。

一八八二(明治一五)年六月の赤間関区勢は上表の通りであった。

戸長役場は一八八六(明治一九)年限りで廃止となり、その翌年四月から区役所において行政事務執行の一元化が行なわれた。

また政府は、地方制度の統制とならんで、全国の郵便業務の一元化も推進した。

手紙の送付方法は、飛脚から郵便にとってかわり、一八七一(明治四)年一二月、全国一八〇か所に郵便取扱所が設置された。

市域では、赤間関と小月にできたのが、この時である。

赤間関郵便取扱所は、はじめ西之端町に置かれたが、一八八三(明治一六)年八月、外浜町にレンガづくりの二階建洋館を新築して移転、のち局舎が手ぜまになったので一九〇〇(明治三三)年一一月、東南部町に局舎を新築した。

一八七三(明治六)年には、山口電信局の分局として赤間関電信局が、同じく西之端町に開設された。 |

下関南部(なべ)町郵便局

|

初期の小学校

明治新政府によって、兵役・納税・教育の義務が国民に課せられ、とくに教育の振興のために自由・平等な教育の普及と発展に力がそそがれた。

一八七二(明治五)年八月、学制が公布された。

これにより幕藩体制時代の藩学・私塾・寺小屋を廃して近代的教育制度の確立をめざしたのである。

その初期においては、一般の人民、必ず邑(むら)に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す」との国民皆学の精神から、初等教育に重点が置かれた。

小学校経費は民費依存、つまりその大部分を住民が負担することが原則になったので、経済的には苦しく、佼舎建築もままならず、当分の間は寺院や民家を借りて授業が行なわれた。

現在の市域で学制公布以降の数年間に開設された小学校は、次の通りである(現在の学校名であげた)。

一八七二(明治五)年――赤間関小学校(廃校)・小月小学校・豊浦小学校・王司小学校

一八七三(明治六)年――吉田小学校・関西小学校・上谷小学校・養治小学校・生野小学校・安岡小学校

一八七四(明治七)年――吉見小学校・勝山小学校・内日小学校・吉母小学校・王江小学校・清末小学校・本村小学校

一八七五(明治八)年――川中小学校

元豊浦藩知事毛利元敏は、旧藩領の子弟の教育にはとくに意を用い、多額の寄付をしている。

一八八四(明治一七)年、当時、外務卿であった井上馨の建議もあって、毛利家では一門四家と相談して 「防長教育会」を設立、地元有志にも呼びかけて寄付金を集め、県からの中学資金交付と合わせてその額は三〇万円にも達した。

これを資金として県下五中学校の経営費として寄付した。

一八八八(明治二一)年、乃木希典・梶山鼎介・荘原好一らが帰郷して、長府を中心に豊浦郡内の教育振興を目的とした「教育補助会」を設立した。

毛利元敏も趣旨に賛同して寄付し、そのほか有志の寄付は一万三〇〇〇円余に達し、会員は二四〇名をこえ、この資金は豊浦郡内在籍会員の子弟の教育補助にあてられた。

また赤間関区では、勧学予備金制を創設した。

以上みてきたように、国の施策とはいえ、初期の学校教育の経費は、住民の負担や多くの人々の寄付によって維持され、国民皆学の実があげられていったことが知られる。

中等教育の整備

富国強兵政策の一環として、初等教育が全国的に政府の方針にそって推進されていく一方、各地において、後年の中等教育機関の基礎が、主として民間の手によって形づくられていた。

すなわち中等教育・実業教育・女子教育・特殊教育等である。

長府毛利氏五万石の城下であった長府町には、藩政時代の藩学である敬業館と、一八六九(明治二)年に創設された英学所があった。

これらは廃藩置県と共に廃止されたが、七五(明治八)年、旧藩主の恩賜金を基金にして、旧藩の館跡に私立豊浦学舎が開設された。

これは後いくたの変遲を経て、現在の山口県立豊浦高等学校(長府宮崎町)となった。

一八八四(明治一七)年には、西之端町に赤間関商業講習所が設立された。

商業教育機関としては東京商法講習所・神戸商業講習所などについで全国でも第八番目の設置で、赤間関二二か町連合立という古いものである。

八七(明治二〇)年度の生徒数は九二人、教師は七人であった。

これが市制施行と同時に市立商業学校となり、さらに現在の市立下関商業高等学校(後田町)となった。

全国でもまれな商業学校をもったということは、赤間関が商業都市として繁栄を続けてきたこと裏づけると共に、その特色を示すものであろう。

文明開化の世となったとはいえ、一般には封建的思想が根強く支配していたのであろうか、男子の中等教育にくらべると、女子教育はまだまだ低調であり、その整備は明治中期以後であった。

従って下関市においても女子教育は小学校の補習教育の程度であったようである。

しかし現在の女子教育機関の前身ともいうべき学校が、市制施行ののち設立されている。

一八九一(明治二四)年四月、養治小学校に補習科を設立、のち市立赤間関裁縫補習学校となり、現在は山口県立下関南高等学校(後田町)。

一九〇〇(明治三三)年、豊浦高等小学校に付設された女子補習学校は、のち廃止されたが、これにかわって豊浦女子実業補習学校が新設された。現在は山口県立長府高等学佼(長府亀ノ甲町)。

一九〇一(明治三四)年四月、阿部ヤスが家塾を開いて、近所の子女に礼式・裁縫・手芸などを教授していた。

これが一二(明治四五)年四月、阿部裁縫女学校に発展しさらに発展を続けて現在の早鞆高等学校(上田中町)となった。

なお、その後の下関における女子教育を紹介しておくと、大正時代に入ってからのことではあるが、一九一四(大正三)年四月、アメリカのレフォームド教会の南部日本ミッションとプレスビテリアン教会の日本ミッションが協力して下関梅光女学院(丸山町)を開院した。

はじめはキリスト教に対する無理解から迫害をうけたが、しだいにその真価が認められるようになり、現在は幼稚園から中学・高校・短大・大学までの教育施設を有するまでになった。

また、一九二六(大正一五)年四月、河野高等技芸学院が河野タ力によって開校した。

のち高等家政女学校に発展、現在河野学園(桜山町)として幼稚園から高校・短大まで女子の一貫教育が行なわれている。

一方、産業の近代化が進むにつれて、機械化に対応できる人材の養成が必要となり、実業教育が取上げられるようになってきた。

それが一九一〇(明治四三)年四月に開設された市立下関実業補習学校である。

初めは夜間の商業部と工業部があったがこれが発展して現在は山口県立下関中央工業高等学校(後田町)となった。

待殊教育で特筆すべきものは、一九〇五(明治三八)年一〇月、盲人今冨八郎が阿弥陀寺町の自宅に創設した今冨盲学館である。

そののち入学希望者が増加して自宅では手ぜまになったので、下関博愛婦人会が継承し、○七(明治四〇)年九月、阿弥陀寺町の民家を借りて私立下関博愛盲学校と称して開校した。

この時聾唖生も加えられた。

のち山口県に移管されてから教育内容も充実して、現在は山口県立盲学校(幡生町)と山口県立聾学校下関分校(古屋町)となっている。

2 新しい町への胎動 top

港の盛衰

これまでみてきたように、古い時代から、赤間関は商業都市として栄えてきた町であるが、とくにその繁栄をもたらしたものは北前(きたまえ)航路の発達である。

遠距離の交通・運輸を海路にたよっていた時代には、赤間関は大坂・九州間の中継地として全くの好位置にあったので、諸国の物資の集散が盛んで、西の浪華(西の大坂)と呼ばれるほどに街は殷賑をきわめたものである。

港に出入する船、周辺海域を往来する船で海上交通が激しかったうえに、ことに響灘は大小の島々が点在し、暗礁も多く、冬期の風波も荒く、海峡を抜ける潮流が急で、船舶の遭難が多かったので、明治に入ると早くも灯台が建設され、航行の安全がはかられている。

六連(むつれ)灯台は全国で最初に建てられたもののひとつで、門司の部埼灯台と共に建設が決まり、一八七〇(明治三)年一〇月に起工、翌年一一月に完成した洋式灯台である。

明治に入っても、港の繁栄はいぜんとして続いていた。

それまでの北前船による商業に加えて、政府が北海道の開発政策を積極的にすすめていたので、北海道産の水産物、サケ・タラ・ニシン・カズノコ・コンブなどが塩干物として内地に送り出され、北海道の開拓が進むにつれて物資の輸送量は増加していった。

そこで大量輸送の必要に迫られ、大船の建設に拍車がかけられた。従来の千石船がさらに大型化して、のちには三千石という超大型船まで出現した。

そしてこれらの船はいぜんとして日本海を通って赤間関に入港したので、問屋は空前の盛況を呈した。

この好況時代には帆木綿・綱・櫓・いがりなどの船用品の供給者をはじめ、食料・日用雑貨の販売店、さらには船員めあての料理屋・飲食店・旅館や遊里なども繁昌したものである。

ところが千石船にとって代って汽船がしだいに発達し、さらに鉄道が普及し始めると、北前船は少しずつ減って北前航路は急に衰えていった。

好況は一八七九(明治一二)年頃から崩れはじめた。

北陸・北海道の物産は海運業の発達と鉄道の普及によって生産地から消費地へ直送されるようになり、中継地として栄えた問屋も一八八七(明治二〇)年頃にはわずか一二〇〜一三〇軒に減り、それも次々に廃業していき、ついには問屋の姿は見えないほどの状態になってしまった。

赤間関の町全体も全く疲弊して、繁栄は昔日のものとなってしまった。

港の新発展

しかし、このような衰退に代って、港湾としての新しい発展を示す動向もあらわれていた。

一八七五(明治八)年には上海航路の定期船の寄港、八三(明治一六)年、特別輸出港の指定があり、三菱汽船・大阪商船・日本郵船などの船会社が出先機関を設けるなど、国際的な商港として活発な動きが始りつつあった。

そのため、これまでの港湾施設は貧弱で手狭となってきたので、一八八六(明治一九)年、松尾寅三・三井忠蔵・藤田甲一・増富久治郎・関谷福太郎・安積安兵衛・徳永又蔵らが陳情委員となって、築港について政府に働きかけを行なった。

これは幕末四か国連合艦隊に対する攘夷戦の賠償金のうち、アメリカがその受取分七八万五〇〇〇ドルを辞退したので、それを財源として、この戦いで最も大きな犠牲を払った赤間関の築港の費用にあててもらいたいというものであった。

松尾の実兄、山尾庸三工部卿や伊藤博文・井上馨らにも働ぎかけたが、神戸・横浜に取られて実現しなかった。

その後、政府も赤間関港改良の必要を感じ、海峡の潮流調査を行ない、「馬関築港計画案」を作成した。

この調査に続いて軍事輸送を円滑にするため宇品(うじな、広島市内の港)と赤間関を候補地として築港が論議されたが、当時赤間関にはまだ鉄道が開通していなかったのでこれも実現しなかった。

山口県でも、地域の玄関口にもあたる赤間関港の重要性について認識が深まり、一八八七(明治二〇)年、港湾改修行画のための調査を行ない、市自身も九〇(明治二三)年から調査をはじめた。

明治も中期に入ると、わが国の海運界は汽船化・大型化をすすめてきたので、出入船舶の増加につれて停泊水面はますます狭くなってきた。

一方、人口増加に伴う市街地拡張の必要もますます急となってきたので、一八九四(明治二七)年八月、東南部(なべ)町・唐戸湾の埋立てに着手して、約二万九八〇〇平方メートルの埋立地が造成された。

ここは係船・荷役に好適地で、税関出張所・関門渡船場などが置かれ、沿岸には上屋・倉庫が立並び、近代的な港の景観が見られるようになった。

一八九六(明治二九)年、この新埋立地に唐戸町が誕生して、下関の中心的な繁華街として賑わいをみせるようになるのである。

しかし近い将来、鉄道も赤間関まで開通が見こまれたので、中継地として従来にもまして大規模な築港を思いたち、一八九五(明治二八)年、三浦内務技師に調査設計を依頼し、翌年「馬関築港計画」二案が作製された。

工事費は一案が四一七万円、二案が三六三万円で、当時とすれば膨大にすぎる金額で、市の財政状態は予算額九万一五〇円七二銭ということから考えても、到底実行に移すことは不可能であった。

国や市の手では容易に実現がむづかしいとなれば、これを民間事業でやろうという機運が盛上がり、「下関築港株式会社」創立が提唱された。

しかし下関が重要な要塞地帯であるということから、国防上支障をきたすという軍部のいい分か妨げとなって、せっかくの計画はついに流れてしまった。

要塞(ようさい)の町として

山口県下で諸隊反乱の騒動が続いている最中に、政府の兵制改革がすすめられ、一八七〇(明治三)年一一月、徴兵規則が発せられ、七三(明治六)年一月には徴兵令が発布されて四月から実施された。山口県は広島鎮台(ちんだい)の管轄に属し、同鎮台はのちに第五師団となった。

赤間関は本州の最西端にあり、海峡をへだてて九州との接触点であると共に、大陸への発展基地でもあった。

このため西日本における国防の拠点となり、軍隊・軍需品の輸送港としても戦時には重要な役割りをはたしてきた。

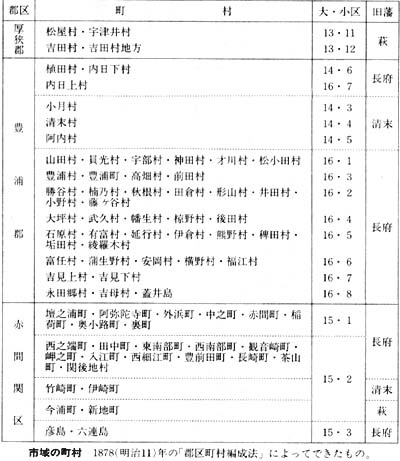

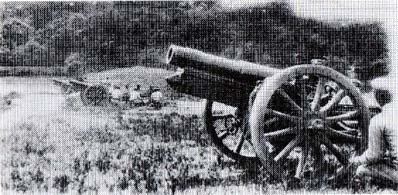

赤間関に要塞砲大隊の設置が内定したのは一八八七(明治二〇)年のことで、千丈ケ原(現在の後田町。戦場ケ原公園の名が残る)と椋野(むくの)に砲台構築が決定した。

砲台の調査・設計に二か年以上もかかり、着工以来三か年を費やすほどの大工事で、九一(明治二四)年に完成した。

この二つの砲台は市内にある砲台のなかでも最も重要な場所にあり、塹壕(ざんごう)・地下道・地下室などの備えも完全であった。

設計指導はドイツの陸軍少佐メッケルによるもので、日本における砲台構築の模範として、第二次世界大戦の初期までは毎年陸軍大学校の学生が視察にきていたという。

千丈ケ原と椋野の砲台が完成したのち、下関要塞砲大隊が完備され、日清・日露戦争になって兵員の増強、装備の強化が行なわれて、佐世保・長崎・鹿児島と共に、市域は西日本一帯の防衛拠点の一つとなった。

さらに金比羅・火の山・彦島老(おい)の山・霊鷲(りょうしゅう)山にも砲台が築かれた。

これらの砲台は海上から来る敵艦にそなえたもので、施設は粗末なものであったが大型砲がそなえつけられていた。

四つの砲台のうち、金比羅砲台は上陸する敵兵にもそなえて、最も堅固(けんご)に築かれていた。

要塞砲大隊の兵舎・倉庫・将校集会所が貴船町一帯に建てられ、上田中町方面には砲舎・弾草庫・軍馬舎・大畠練兵場などの軍事施設が設置されていた。

これらの軍事施設の後方山手に千丈ヶ原・椋野の重要砲台を、東西側方に援護砲台が配置されていた。

一八九〇(明治二三)年ころは市制施行直後で、国内はようやく落ちつき、平和景気が出てきたときである。

このように要塞砲大隊が置かれ、要塞の工事が始まって、兵舎の建築や砲台の築造が始ると、街は活気にあふれ、それに西之端町から山ノ口までの県道の改修や、岬之町(はなのちょう)から唐戸沖合の浚渫(しゅんせつ)工事などのため土工人夫が九州方面からも入りこんで、すばらしい景気であった。 |

大畠練兵場

|

大陸への交通の要衝として軍隊の移動が激しくなるにつれて、街はしだいに軍事色につつまれながら、活況を呈してきた。 その反面、要塞地帯という名のもとに、住民の生活は規制をうけるようになる。

市制施行

一八八九(明治二二)年四月一日、市制が施行されて赤間関市が山口県下で最初で唯一の市として誕生した。

赤間関区の二三町と一村がそのまま市域になり、面積五・三六平方キロ、世帯数五九八八、人口三万〇七三九人であった。

同年四月一八、一九日、最初の市会議員の選挙が行なわれて三〇人が選ばれた。

当時の選挙は買収・供応は自由、戸別訪問も自由で、候補者は人力車に乗って走りまわり、かなり野放しの選挙運動であった。

なかには戸別訪間のわずらわしさから逃れようと、家の人口に「候補者、運動員入るべからず」と貼紙も出てくるしまつであった。

第一回の市会は、同二六日、西之端町(赤間町)の教法寺を借りて、第二回は二八日、観音崎町の永福寺を借りて開かれ、初代市長に伊藤房次郎が選ばれて就任した。 彼は西之端町で老舗の薬屋「亀屋」を養子としてついだ人で、戸長・区長・議長などを勤めている。 |

初代下関市長

伊藤房次郎

|

助役・収人役も同時にきまり、職員も四六人がきまった。

明治に入ってから政府は産業の発達進展につとめ、商法会議所の設立を奨励した。

一方、各地の実業家もこれに同調し設立の機運は全国各地で高まり、一八七八(明治一二)年、初めて東京で設立されたのをきっかけに、各地で設立が活発になり、赤間関商法会議所が八〇(明治一三)年に創立され、のち赤間関商工会となった。

それまではなんらの法的根拠もなかったが、商業会議所条例が発布されて、はじめて法的根拠をもつ赤間関商業会議所が九一(明治二四)年九月に設立され、初代会頭に伊藤房次郎がなった。

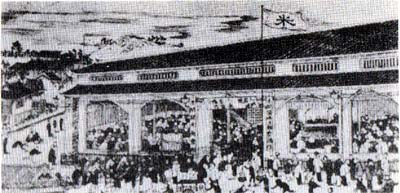

一八九三(明治二六)年三月には、取引所法が公布され、かって北前船による米の廻漕の盛んになった頃から米せり市場が設けられていた、わが国の米取引の |

赤間関商法会議所

|

三大市場のひとつとして古い歴史をもつ赤間関市に、株式会社赤間関米穀取引所ができた。

こうして県下最初の市制施行都市に、経済的中心地としての譏能がととのい、赤間関市は新しい発展の時をむかえようとしていた。

そして一九〇二(明治三五)年六月一日、赤間関市は、下関市と改称した。

これは赤間関・馬関・下関といろいろに呼ばれていた名称を統一したいという市民の要望によるものである。

日清戦争と下関

一八九四(明治二七)年、朝鮮で起った東学党の乱をきっかけに、まず清国(しんこく)が出兵、ついで日本も出兵し、日清両国の武力衝突から日清戦争へ突入していった。

開戦当時、山陽鉄道も完成していなかったので、軍事輸送は主として船を使用していた。

軍隊や軍需品を積んだ船が、関門海峡を通過して大陸へとすすんでいった。

戦局は清国側にとって非勢となり、講和全権大使として李鴻章(りこうしょう)が来日することになった。

れがいわゆる日清講和談判である。その会談の地として下関市が選ばれた。

一八九五(明治二八)年三月一九日、李鴻章と随員百数十人を乗せた清国招商局の汽船公義と礼祐は、関門海峡の西口、大瀬戸から進入し、行きかう船舶の間をぬうようにして亀山八幡宮の沖合いに碇泊した。

談判の会場は阿弥陀寺町にある旅館兼料亭の春帆楼(しゅんぱんろう)が、使節の宿泊所は外浜町(中之町)にある古刹引接寺があてられた。

日本側の全権は、首相伊藤博文、外相陸奥宗光らで、さきに下関に来て清国使節の到着を待っていた。

一九日は終日、使節一行の調度品や携帯品の陸揚げについやされた。

なかでもひときわ見物人の目をみはらせたものは、李鴻章専用の中国風の輿であった。 |

李鴻章と伊藤博文が日清講和談判を行った春帆楼

|

それは四尺角(約一・二メートル)の精巧をきわめたもので、周囲をラシャで張り、左右に八寸角(約二四センチメートル)のガラスをはめ、上部は紅色のビロードで飾り、これに堅木の長い棒が二本そえてあった。

春帆楼では古風な大ランプ二個をつるし、大卓には唐草模様の卓布を用い、ストーブ一個と箱入り火鉢二個を台にのせ、火小一六個のイスをそなえつけた。

部屋の板の間にはじゅうたんを敷きつめ、六曲のびょうぶで壁をふさいだ。

さらに印肉つぼ・インキつぼ・たんつぼまで用意した。

宿舎の引接寺も内部の一部を改造し、板の間にじゅうたんを敷き、床の間にはすばらしい軸を掛け、大花びんを置き、六曲の屏風を立て、庭園も手入れをして、見ちがえるように装飾がほどこされた。

国の内外を問わず、大きな関心をもって見守られている国際的接衝であるから、万一の異変にそなえて警備当局の驚戒体制は非常にきびしいものであった。

日清談判の地

県下から臨時に警官を召集し、福岡・広島両県から応援を求め、さらに当時外浜町にあった憲兵派遣所と兵站司令部から若干の応援を得て、一行の通路の両側には一間(一・八メートル)おきに制私服の警備員を配置し、市内の出入口にあたる唐戸町の東桟橋、竹崎町の彦島渡船場、幡生(はたぶ)方面などに検問所を設けて通行人を厳重に監視した。

ことに宿舎の引接寺(いんじょうじ)周辺には多くの私服警官をひそませ、墓地にも待機させるほどの警戒ぶりであった。

いよいよ三月二〇日、海岸に鈴なりの見物人で混雑するなかを、警備艇小野田丸に移乗した李鴻章は、午後三時一五分に阿弥陀寺町魚市場付近に設けられた仮桟橋に到着した。

山口県知事らの出むかえをうけた李鴻章は輿に乗って春帆楼に向かった。

この日は、国書の交換と委任状の呈示のみで、会見はわずか三〇分で終り、使節一行は仮桟橋から本船に帰った。

二一日午前一〇時、厳重な警戒のなかを宿舎の引接寺に入り、二二日は第二回の会見であったが、談判の核心にふれるまでにいたらなかった。

第二回の会見は二四日に行なわれた。この日は陰暦ではあるが、奇(く)しくも寿永の昔、平家一門が壇之浦で滅亡した日であった。

この日、会談は意外と長びき、午後四時前にやっと終り、使節一行は宿舎への帰途についた。

李鴻章の乗った輿が外浜町の角から引接寺に入ろうとした時、突然一発の銃弾が輿を襲った。

あわてたかつぎ夫はうろたえながらもやっと引接寺にかけこんだ。

犯行場所の近くには外浜町巡査派出所や憲兵派遣所があり、まさかと思われた所で兇変が起たのである。

物陰にかくれて五連発の短銃をふところにしていた書生風の青年が、周囲の人々の怒号のうちで憲兵に逮捕された。

群馬県出身の小山豊太郎というこの男は、無期徒刑に処せられたが、のち大正天皇即位の大典によって大赦の恩典に浴して出所した。

国と県からはときを移さず医師が派遣されて治療にあたった。

地元である下関市からは、とりあえず慰問状に氷塊を添えて差し出し、のち市長・議長から見舞品を贈った。

また市内の有志や会社からも見舞品を贈って慰問した。

李鴻章の傷は左眼下盲貫銃創(もうかんじゅそう)であったが、幸いに弾丸を抜き取らずに創(きず)面もなおり、健康も回復したので、四月一〇日から再び会議をすすめた。

交渉は順調にはかどり、一五日には全く終り、一七日午前一〇時に講和条約の調印が行なわれた。

鉄道開通

この事件は、明治の下関をいろどる一エピソードであるが、より重要な点は、この条約の調印が日本の大陸進出の出発点となり、明治に入ってから北前航路の衰退によりさびれていた赤間関が、大陸交通の玄関口として再び活況を取戻すことになる大きなきっかけとなったことである。

鉄道の建設は、当初は民間資本に依存しており、山陽線は山陽鉄道株式会社が敷設していた。

一八八八(明治二一)年一一月、兵庫〜明石間が開通し、経営に苦しみながらも延長工事を続けて広島まで開通したのが日清戦争開戦の前日であった。

その後、九七(明治三〇)年にようやく徳山まで完工して、徳山から赤間関市までは二隻の船で連絡して当座をしのいでいた。

赤間関市まで開通の見こみがたった一八九八(明治三一)年一二月、赤間関停車場の建設にとりかかり、さらに翌年七月から新駅周辺の西細江・豊前田(ぶぜんだ)・竹崎海岸の埋立工事に着手、その広さは約一〇万八〇〇〇平方メートルにおよび、一九〇一(明治三四)年三月に完成した。

停車場が竣工したのは埋立て完成の二か月後で、五月二七日、京都〜赤間関間の鉄道全線開通式が新装なった駅舎で盛大に行なわれ、はじめて見る「陸(おか)蒸気」に市民はおどろきと喜びの目をみはらせた。

当初は馬関(ばかん)駅と呼ばれていたが、赤間関市が下関市と改称されてからは下関駅と呼ばれるようになった。

馬関駅の開設は下関の商店街の分布に変動をもたらした。

鉄道開通までの商業は、東部地区の赤間町・西之端町の老舗を中心にして活動していた。

ところが新駅ができた西細江町一帯には、埋立ての完成と同時に続々と新築の家が建ち並び、商店はじめ旅行者めあての飲食店・料理屋や旅館がまたたくまに軒をつらねた。

夜ともなれば「山陽の浜」の名称で親しまれた西細江の海岸べりには夜店が並びこの界隈は深夜まで賑わった。

こうして東部と西部とに商店街は完全に二分される形となった。 |

賑わう西細江海岸

|

そして西部の商店街は歓楽街の性格もあわせもつようになってきた。

日露戦争の終った一九〇六(明治三九)年四月には、東京(新橋)〜下関間に直通の急行列車が運転されるようになり、鉄道の国有化に伴う貨客の増大、さらには特別急行列車が運転されるようになると、下関は陸上交通の要衝としてクローズアこフされてきた。

県庁を下関へ

日清戦争後、大陸へ向けての兵站基地となって発展した下関市には、鉄道の開通とあいまって、経済的好況がもたらされ、市政の伸展につれて近代都市としての態勢を整えていくのである。

こうした下関の市勢伸張の雰囲気を反映したひとつのエピソードを紹介しておこう。

廃藩置県以来、山口県の県庁所在地は、いうまでもなく山口市である。

ところが経済的にも、交通上からも、下関は県内で優位に立つばかりか、全国的にみても要地となっていることは、衆目の一致するところであった。

一九〇二(明治三五)年頃、山口町(この当時は町。山口の市制施行は一九二九年)にあった県庁舎が手ぜまになり、老朽化もしたため、県は財政をきりつめて余剰金を改築費に積立てていた。

一一(明治四四)年、改築の見通しがたったので、県会に改築案が提出された。

この時起ったのが県庁移転論である。

松尾琢三・宮本真策両県会議員を先頭に、林平四郎・関谷福太郎・石川良平・山中要蔵・内田吉三郎・御喜喜右衛門のほか、多数の委員で県庁移転期成同盟を結成した。

期成同盟では、「山口は大内氏以来明治維新の前後まで、防長二州の政令を発した中央政庁の所在地としての歴史はあるが、国勢の推移と時運の変遷によって、山口は適地でない。

大陸に近い山口県が置く地方行政の主脳地は下関以外にはない。諸外国の領事館も下関に置かれ、外交上も必要である。

下関市は一大決心をして県庁改築費の全部を負担する」というまことに勇ましい宣言書を出して、広く県下に世論を喚起した。

委員や市会議員は、県会が開会されると山口に押しかけて、郡部選出の県会議員の説得にまわり、湯田の松田屋で大会を開くなど猛運動を展開した。

これに対して山口側も、移転が非であることを主張して反対運動を起し、警察を動かして下関側に密偵を張りこませるなどして動静を探らせた。

このように紛糾した問題も、県会で採決の結果、五、六票の差で原案通り山口町に決定して移転派は敗れ、下関市への県庁移転は、ついに実現をみなかったのである。

山陽ホテル

文明開化の風物

一八九六(明治二九)年一月、馬関電燈株式会社が市内有志によって設立され、三百目(観音崎町)の中山寺の下に発電所が設けられた。

これによってランプが追放されることになる。

経済界も好況であったので、従来からあった百十銀行本店・日本銀行・三井銀行のほかに、新たに地元銀行として馬関商業銀行が創設され、京都起業銀行・報徳銀行もそれぞれ支店を開設した。 |

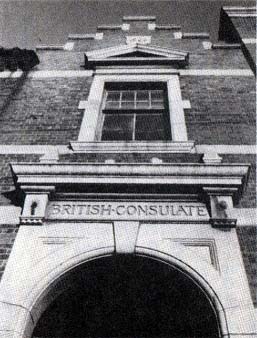

イギリス領事館 |

イギリスの大使アーネスト・サトーは、関門両港に貿易船が日々増加している現状と将来性から、下関市に領事館設置の必要を本国に建言して、一九〇一(明治三四)年九月、赤間町にイギリス領事館が開設された。

サトーは幕末から明治にかけて二五年もの長い間日本に滞在した親日家で、『一外交官の見た明治維新』の著述でも知られている。

一九〇五(明治三八)年四月、イギリス政府と下関市の間で領事館建設契約が締結され、翌年唐戸町五番地に現存の赤レンガづくり二階建の領事館が建てられた。設計は神戸を中心に数多くのりっぱな業績を残しているイギリス人建築家のアレクサンダー・ネルソン・ハンセルであろうといわれている。

当時の下関の隆盛を物語る明治の貴重な西洋館として、瀟洒(しょうしゃ)な姿をいまも残している。

下関駅が営業を開始した翌一九〇二(明治三五)年一二月、山陽ホテルが営業を開始した。下関駅玄関に隣接して建てられた木造二階建ての西洋館は、大陸への往来が激しくなるにつれて多くの知名人士が去来した。

サービスにあたる女性は紫の着物姿で、下関では最も華やかな社交場であった。

下関を代表するこのホテルは、一九二二(大正一一)年、おしくも火災で焼失、のち鉄筋コンクリートで再建された。

日露戦争と下関

こうしたおり、わが国の対露外交はいよいよ危急をつげ、一九〇四(明治三七)年二月一〇日、ついに宣戦が布告された。

時局がら、自治財政は緊縮の方針が打ち出され、下関市でも菁莪(せいが)小学校の新築は工事なかばで規模が縮小され、養治(ようじ)小学校の移転改築は延期となり、また三か年継続事業として工事中であった水道敷設も工程を一か年延期されたので、この年の事業は午砲(ごほう)の設置のみであった。

下関市において動員発令は九回、臨時・補充の召集令三三回で、将校以下四五八名が召集されたが、召集後、病気その他の事故で帰郷した者は九六名もあった。

徴発に応じた馬は二三頭あったが合格したものはわずかに一〇頭で、この価格は七八五円であった。

開戦以来、軍隊の移動は激しく、下関に駐在したり宿泊したりする者も多く、なかには一か月も二か月も駐在する兵士があった。

徴発馬・購買馬や軍隊付属の馬の係留宿泊では、そのつど係留場所が必要で、相当の手数をわずらわした。

また戦地出張の軍役夫三〇〇〇人が宿泊したときなどは宿舎が足らず、寺院や劇場に分宿した。彼らの食事などのまかないは商人が受けもったが、多人数のため食事どきなどは大混雑、その費用の計算などにも多くの手数をわずらわした。

御用船の佐渡丸と常陸丸の遭難者が下関に上陸したときは、当初から大混雑であった。

遭難者はひとまず引接寺(いんじょうじ)と連隊兵舎に収容し、のち民家に宿泊させたが、被服は破れて完全なものはなく、市内有志から寄贈の衣類を配分して着換えさせた。

そのほか日用品などの寄贈があいつぎ、彼らに不自由な思いはさせなかった。

下関に滞在したのは一五、六日間であった。

開戦当時の下関市の人口は四万六〇〇〇余であったが、全市をあげて国債応募・慰問献金・勤倹貯蓄に、あるいは軍人遺族や家族の慰問に献身的な努力をした。

当時の市内における軍事援護団体としては下関報国協会(一三五〇人)・下関博愛婦人会(七三人)・下関婦人会(八〇人)・下関婦人矯風会(四二人)・関門婦人和楽会(一六人)・愛国婦人会下関幹事会(五一三人)などがあるが、ほとんど開戦前後に設立され、とくに婦人の活動がめざましかった。

これは、日露戦争に関連した下関での動向であるが、市域において日露戦争を語るのに欠かせない人物として、第三軍司令官乃木希典(まれすけ)がある。 旅順攻撃そのほか数々のエピソードによって歴史上有名であるばかりでなく、小説に映画にも盛んに取上げられた全国民にしたしまれた人物である。

彼はその青年時代、萩に住み藩校明倫館で勉学しているが、元々長府藩士の家に生まれ、そこで幼年時代を過ごした。 いまも市内豊浦町長府宮ノ内町に乃木神社があり、境内に旧宅が残っている。 |

下関の乃木神社

|

top

****************************************

|