|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

五章 明治維新の下関

1 攘夷戦の開始

豪商、白石家/攘夷戦に備へて/攘夷決行の日/

外国軍艦との砲撃戦/敵軍上陸する

2 下関戦争前後

奇兵隊の結成/白石家と奇兵隊/戦備補強と町のようす/

いよいよ開戦/長府藩政の沈滞/長府藩の報国隊/

政争と暗殺

3 討幕運動の拠点

維新の檜舞台に/高杉晋作挙兵の地/下関の役割り/

小倉口の前線司令部/高杉晋作の死/白石正一郎の晩年/

日記のなぞ |

1 攘夷戦の開始

白石邸の浜門

豪商、白石家

明治維新をむかえて、下関の町はどのようにしてその激動の中に巻き込まれていったのであろうか。

それを知るために、まず、白石正一郎という人をあげなければなるまい。

彼は下関の清末(きよすえ)藩領に属する竹崎町に住んでいる廻船問屋で、大年寄をつとめていた。

下関は、大体長府藩領であるが、竹崎と伊崎だけが清末藩領であった。 |

白石正一郎の筆跡 |

白石家はもともと四国の出で、のち小倉に来て細川忠興や小笠原家に仕えたというが、そのあたりははっきりしない。

作之進資之(すけゆき)という人の時に竹崎に来たということになっている。

作之進はまた作兵衛ともなっている。その時期については、一応一六八二(天和二)年の日付が残っている。

小倉から来たから家号を「小倉屋」とした。

作兵衛から数えて七代目の資陽(すけとみ)は、正一郎・廉作(れんさく)・伝七というすぐれた三人の兄弟を生んだ。

正一郎が生まれたのは一八二一(文化九)年三月七日のことで、幼名を熊之助、のち正一郎資興(すけおき)と改めたが、本藩の毛利家世子定広(元徳)に興丸が生まれたので「興」の字を遠慮して資風とした。

正一郎は、早くから鈴木重胤(しげたね、江戸末期の国学者)について国学を学んでいた。

鈴木重胤は福岡県の宗像(むなかた)神社を深く信仰していて、当時、四回も宗像神社に詣でたことが、正一郎の教養を深めるのに役立った。

この時期の貴重な史料として知られる『白石正一郎日記』は、一八五七(安政四)年に始まっている。

この年、正一郎はすでに四七歳であった。同年一一月一二日、彼は薩摩藩の西郷吉兵衛(隆盛)と出会っている。

このころ、西郷としては、薩摩がいざというときに関門の地に足場がほしい、そこで鈴木重胤の弟子である正一郎に目をつけたのである。

一方、正一郎の方は、それまで阿波の藍玉を仕入れていたが、それがうまくいかなくなり、薩摩でも藍玉をつくっているときいたので買いいれたいと考えていたのである。

このようなきっかけから、薩摩と長州とを結ぶ線ができたのである。

薩摩藩と密接な関係をもつようになってからの白石家は、大きく変った。な

んといっても地理的条件にめぐまれている。

江戸・京都から帰ってくる人、鹿児島からのぼっていく人は、みな白石家に足をとどめていった。

しかも、白石家は竹崎町にあって、海岸に面しており、浜門があって、本通りに面した本門を通らなくても、浜門からの出入りが自由にできたのである。

一八六二(文久二)年四月二三日、伏見寺田屋で起きた事件に遭難した有馬新七・柴山愛次郎・橋口壮助・橋口伝蔵・田中謙助・森山新五左衛門などがみな白石家のメンバーであったように、薩摩藩の志士たちが盛んに出入するようになったのである。

白石正一郎の家がそれほどまでに薩摩と関係が深かったのに、はじめのうちは長州藩とは何のかかわりもなかった。

それはひとつには竹崎町が長州藩の本藩ではなく清末藩領に属していたからでもある。長州藩の志士として、はじめて白石家に接したのは久坂玄瑞(くさかげんずい)であった。

そこで、維新激動期における下関の様子を、主として『白石正一郎日記』、それに『毛利家乗(かじょう)』という長府藩の日記を通してみてゆくこととしよう。

攘夷戦に備えて

一九六三(文久三)年春、京都では、孝明天皇が賀茂神社や石清水八幡宮に行幸して攘夷(じょうい)を祈願するなど、攘夷の気運が高まっていた。

その攘夷期限は五月三〇日と定められていたので、長州藩では、同年五月、下関で攘夷戦を決行することになって、久坂玄瑞などの一党五、六〇人が細江の光明寺に陣取った。

もちろん本藩の正規兵も六〇〇人近くやってきて、新地の妙蓮寺をはじめとする各地に宿泊した。

しかし、攘夷戦が始まってみると、正規兵は役に立たなかった。

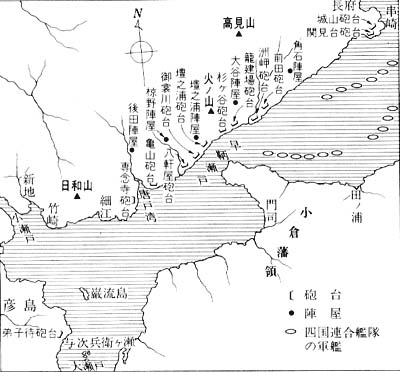

この時の長州藩の装備がどのくらいのものであったろうか、はっきりしたことはわからないが、

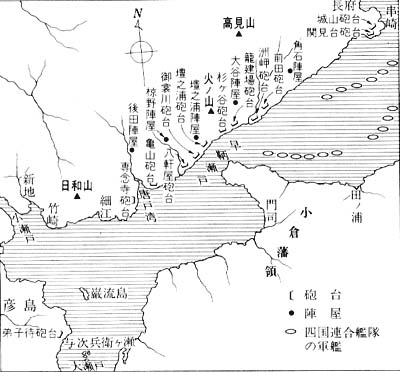

『兼重譲蔵私記』(文久三年)という記録には、下関沿岸に備えられた砲数は、

壇之浦第一塁 二、同第二塁 四、同第三塁 二、

弟子待(でしまつ) 七、亀山 四、杉ヶ谷 二、前田 五、専念寺 一、細江 一、計 二八

となっており、『防長回天史』には、

関見台 号砲用砲台

擅之浦 十八斤(きん)加農(カノン)砲二、百斤目砲一、十二斤長加農砲四、八十斤仏式砲二

弟戸待 荻野流連城砲七(二四ポンド砲と同口径)

亀 山 十八斤長加農砲四

杉ヶ谷 百に五十斤臼砲一

前 田 二十四斤長加農砲三

専念寺 長砲一

細 江 臼砲一

計 二五

となっている。

多少のくいちがいはあるが、大体一致しているところをみると、攘夷戦をはじめるにあたっての長州藩の戦力は、この程度であった。

それにしても、主戦場となった前田でさえも、この程度の砲数しかなかったとすれば、ヨーロッパの近代的軍隊と戦うことは、まことに空恐ろしいことであったといわなければなるまい。

一方、文久年間には、関門海峡を外国の艦船が盛んに往来するようになっていた。 |

下関戦争の防備

(重山禎介『下関二千年史』により作図)

|

攘夷決行直前の状態を『毛利家乗』でみると、一八六三(文久三)年三月二二日の条に「異艦赤間関(下関)を航過す。

未明(みめい)東洋より西海に通過す。

暗中(あんちゅう)国旗を弁ぜず」という国籍不明軍艦の通過の記録をはじめとして、三月二四日・二五日・二九日、四月二九日、五月七日と外国艦船の海峡の往来を記録している。

攘夷決行の日

五月一〇日、いよいよ攘夷戦決行の日である。

この日、アメリカの商船ペッブローク号が東からやってきた。

『毛利家乗(かじょう)』は、

「彼船豊前(ぶぜん)田の浦(北九州市門司区)の前に錨す。即ち斥候を遣(つかわし)て之を問ひ異艦なるを知る。

指針師(パイロット)崎人(長崎人)一名之に乗る。本月七日江戸を発す。

我之に告げしめ曰(いわ)く、拒絶期限(攘実の期日)既に今日よりす、今日此海、昨日の海に非(あら)ず、決して航過を許さざるや」と記録している。

さて、この日、白石正一郎は一町人としてどのような一日をすごしたのであろうか。

まず、大年寄として竹崎在番役所(清末藩の出張所)に行ってみると、在番の役人がおおいに腹を立てていた。

清末の殿様に事態の報告もしなければならないのに、たれも知らぬ顔をしていて不都合だというのである。

そこでこちらも腹を立てようかと思ったが、それも大人気ないと思いなおし、下関へ行って、どんな様子かみてまいりましょうかというと、おおいに喜んで、それではいってみてくれ、ただし「光明か党」の連中はいわば浪人体のものであるから彼らからは話を聞かなくてもよろしい、と時勢がだれによって動かされているのか、全く知らない。

手先二人をつれ、亀山八幡宮(中之町)に行ってみると、およそ一四、五人が静かに備えており、迫田伊勢之介の指図がありしだい打払いますという心強い答であった。

そのとき、道崎渡し場(亀山八幡宮下)の方をみると、およそ四、五〇人が乗りくんで舟が一そう出ようとしていた。

これはほかでもない「光明寺党」の連中で、庚申(こうしん)丸へ乗りこもうとしているのであった。

それから、長府藩本陣の引接寺(中之町)へ行った。迫田伊勢之介が、異船が上下しさえすれば打払う、と意気盛んである。

そのことを帰って報告すると在番はおおいに喜んだ。

もう一度唐戸まで出かけていってみると、大砲が二、三発鳴った。

さらに一四、五発、また沖の方でも庚申丸から一三、四発撃った。

あとで聞いてみると、この日は異国船からは一発も撃たなかった。そして、豊後を目ざして逃げていった、という。

これが五月一〇日の第一回目の攘夷戦の日の白石正一郎の経験であった。

この日、五月一〇日から攘夷戦を実行するということは、長州藩だけではなく、朝廷と幕府とできめた国の方針であったのだが、アメリカの商船ペンブローク号はその事情をなにも知るはずはなかった。

次の第二回目の攘夷戦が五月二三日、フランスのキャンシャン号に対して行なわれた。

「先づ、斥候艦(せっこうかん)を遣(つかわし)て諦問(ていもん)す。

彼答て仏蘭西(フランス)国の船、本月十七日横浜を発し来ると云。暁に至り、前田村砲台前面に進む。砲兵之を撃つ。

彼亦(また)応砲し、西に転ず、諸台相次で発射す。彼れ舷(げん)を破り艀(はしけ)を堕(おと)し馬関(ばかん)港に入る。

宗家(そうけ)庚辰艦(庚申丸)之を撃つ。

彼遂に遁れて海西に駿(はし)り、遺(のこ)る所の艀は灘頭(たんとう)に漂う。

之を奪て海岸に繋(つな)ぐ、我が兵、一員の死傷なし」(『毛利家乗』)と記録されているが、この時のフランス船もまた、何のため撃たれるのか知っていなかった。

これで二度の攘夷戦が終ったわけである。

しかし、この二度の勝利は、相手国が何のために砲撃されるのかわからないという状況のもとで、あわてて逃げ出したにすぎないもので、戦争といえるほどのものではなかった。

外国軍艦との砲撃戦

ところが、三回目にやってきたのはオランダの軍艦である。

オランダ側は長州が攘夷戦をやっているということは知ってはいたものの、まさか当時の日本にとって、唯一の通商国であるオランダが砲撃されるとは夢にも思わなかったのである。

このオランダ軍艦メズサは長崎から横浜へ向かおうとし、五月二六日に下関にやってきた。

白石正一郎は日記に次のように書いている。

| 「オランダ船壱艘入津、永福寺台場より大砲打出し、庚辰(こうしん)丸・癸亥(きがい)丸其外(そのほか)諸所台場より打出し、異船よりも三十発計(ばかり)打出す、庚辰丸を打貫(うちぬき)、佐甲(さこう)の門内へ玉入り来る、又ボンペン打出し、商船へ当り米俵少々焼失、又亀山の台ばへも打、前田台はへも向けて打込候(そうろう)、されど此方(こなた)へ怪我人一切なし、異船へ此方の玉六七発当り、破裂玉船の中へ打込、船遁足(にげあし)おそく相成、四ツ時、部崎の岬をかはり遁去(にげさり)候、夕方中山公子(中山忠光)御転居、前田台場へ御出に相成候」 |

と、なかなか要領よく書いてある。

目の前で展開される海戦は、さぞ血湧き肉おどる光景であったことであろう。

なお、もう少し、この戦闘のことを記してみると、

「蘭船の発した一弾は癸亥のマストの根元に破裂し、他の一弾は亀山社頭の楼門を貫いてかわらを吹き飛ばし、また一弾は和船をうがち、二弾は専念寺の丘陵を撃ち、数弾は町家四むねを砕いた。

蘭艦あまた左舷に二十数個所の損傷をうけ、四人の即死者と五人の重傷者とを出し、総領事や艦長らも庚辰丸の砲弾のために生死の境にあったので、時を移せば不利と徐々に早鞆(はやとも)の瀬戸に向かい、軍艦と砲台はこれを迫撃した」 |

と、激しい砲撃戦が行なわれ、相互に被害があったことがわかる。

『毛利家乗』の記事によると、敵艦が逃げはじめた頃になって、ようやくオランダの国旗をみとめた、ということになっている。

第四回目の攘夷戦が、この年の下関戦争のうちもっとも激しいものであった。

今度は六月一日、アメリカの軍艦ワイオミング号が、五月一〇日にペンブロークリが撃たれた報復のためにやってきたのである。

この日、萩本藩の世子(世つぎ)である毛利元徳は、下関における攘夷がうまくいっているというので、その様子を見るために、昼過ぎに白石家の裏門からバッテラに乗りこんだ。

およそ五、六丁(約五五〇〜六五〇メートル)ほど漕ぎだしたころ、外国船が近づいた合図の大砲が聞えたので、すぐに引き返し、世子は浜門から白石家の屋敷に入った。

海上からの視察ができないので、世子元徳は徒歩で伊崎の日寄(和)山へのぼり、外国船の様子を視察した。

白石家では、世子からの種々の頂戴物があったという。

さてアメリカ軍艦との戦争の方は、これまでの三回の攘夷戦のようなわけにはいかなかった。

世子元徳の乗艦とみられてねらわれたものか、壬戌(じんじゅつ)丸が集中的な砲弾を浴び、ついにドウコ(銅壷=汽缶)を打ちぬかれて煮え湯による即死者が四人も出、伊崎の利吉という水先案内人が弾丸にあたって即死した。

このアメリカ軍艦は、はじめから戦うつもりでやってきたのである。

そして戦争の結果は、アメリカ側の発表によると、交戦時間は一時間一〇分、アメリカの砲弾発射数は五五弾、そのうち、当ったものが二〇余りで一〇弾は舷板を破って六つの大穴をあけた。

長州側は軍艦庚申丸が撃沈され、癸亥丸が再起も困難なほどの損傷をうけ、壬戌丸は西細江沖に船体を横転したまま沈没し、これで長州の軍艦は全滅してしまった。

市民はことごとく山にかくれてしまって、市中には道行く人もなく、下関の町全体が無人の境のような有様となった。

敵軍上陸す

ところが、六月五日にはまたまたおどろくべき、しかも外国軍隊の上陸という、それまでに経験したこともないようなできごとが起った。

今度はフランスのキャンシャン号砲撃事件の報復で、フランス艦隊の旗艦セミラミスとタンクレードの二隻が、六月五日の明け方、東から海峡に入ってきた。

フランス軍は水夫一八〇人、陸戦隊七〇人で上陸軍を編制して、前田に上陸をねらった。

長州軍はすでに前回の戦争で軍艦は一隻もないので、意気消沈していたが、すでに砲戦をあきらめ、小銃や刀剣をとって林の中にかくれていた。

フランス軍が上陸すると、長州軍は角石(かどいし)までしりぞく。

フランス軍は慈雲寺まで攻めよせ、本堂に火を放った。また全村三三戸の民家にことごとく石油を注いで焼きつくし、わずかに二戸をのこすのみであった。

夕方四時頃になるとフランス軍は兵を撤したが、とにかくわずかな時間ではあるが、長州藩領が上陸占領されたことは事実である。

しかし、この戦争は長州軍にとって実に貴重な体験となった。

実際、フランス軍と戦ってみて、はじめて実際の戦闘がどんなものであるかが、長州軍にはよくわかったのである。

白石正一郎はこの六月五日のことをどのように書いているか。

「異船上方より二艘入津、フランスのよし、八軒屋台ばへ行(いき)、見候処、アメガクボヘ繋船(けいせん)、長府及前田台ばを向けて大砲打出し、追々大軍に相成、前田台場大砲損じ、異人バッテラにて前田へ上り、人家焼亡、其外大騒動に相成、昼七ツ時一寸(ちょっと)帰宅、尊大人(そんだいじん)・母君・峯太郎など一の宮へ潜居(せんきょ)の致(むね)取計(とりはからい)、荷物要用のもの少々差送る」とこの日の記録にある。

正一郎は第一回のときのように大年寄としての役目ではなくて、この時は、自ら戦争に行ってみている。

「追々大軍」になり、ついに敵が上陸している有様をみて、すぐに家に帰り、父母や峯太郎などを一の宮に避難させている。

簡単に書いているけれども、町中は大変な騒動であった。「荷物要用のもの」まで気をつけて用意させているのである。

さて、この米仏軍艦との交戦について、『毛利家乗』はそれほどくわしく記録していない。

味方が勝っているとくわしく記録し、負けとなるとあまり書かないのは当然の感情かもしれないが、白石正一郎の日記にみられる観察や彼の行動と比較してみると、そこには大きな差がみとめられる。

2 下関戦争前後

奇兵隊の結成

一八六三(文久三)年五月一〇日から六月五日にかけての五回の攘夷戦を経験してみて、攘夷などということが実際にはできるものではないということ、そして今後はなにか変った手をうたなければならないということが、藩の当事者には少しずつわかってきた。

ここに旧守的な藩の上層部に代って登場してくるのが高杉晋作である。

山口の藩庁に呼ばれ、下関防衛のことを相談された高杉は、六月六日の深夜、白石家に入った。

久坂玄瑞などは早くから下関に出てきて、光明寺党の先頭に立って働らいていたが、高杉はこの時はじめて出てきたのである。

白石正一郎は日記に次のように書いている。「六日、宮城出関(しゅっかん)、途中何者か切懸(きりかかり)候由、幕史ならんと申事(もうすこと)。夕方久留米より土屋矢之介帰関久藩(久留米藩士)二十人計(まかり)上京。今夜及深更(しんこうにおよび)、萩より高杉晋作出関止宿。」

高杉が下関に来てはみたものの、久坂玄瑞ら光明寺党は中山忠光を奉じて六月一日に京都へ向け去っていた。

しかし、河上弥市や総奉行手元役来島(きじま)又兵衛、御使番宮城彦助などがいたので、さっそく相談をはじめ、翌七日には稟議(りんぎ)書をつくり、河上弥市が山口へ持っていった。 それには、 |

高杉晋作

|

| 一、奇兵隊の儀は有志の者相集候(あいあつまりそうろ)儀に付、陪臣(ばいしん)・雜卒・藩士を選ばず同様に相交り、専ら力量を貴び、堅固の隊相調申(ととのえもうす)べくと奉 存候。 |

と、まず書いてある。

この「陪臣・雑卒・藩士を選ばず同様に」というところが大切な点である。

代々の藩士で編制された藩の正規軍が、ほとんど戦いの役にたたなかったことは、先の攘夷戦の時にすでにわかっていた。 そこで、新しく組織される隊の隊士の資格として、陪臣(藩士の家来)・雑卒(足軽以下の卒)・藩士を選ばないとしたのである。

しかも藩士を最後にもってきている。

ところが、白石正一郎の日記を読むと、

| 「八日、高杉当家にて奇兵隊取立相成、正一郎・廉作(れんさく)・井石綱右衛門・山本孝兵衛など入隊」 |

とあって、白石正一郎と弟の廉作・井石綱右衛門・山本孝兵衛の四人が奇兵隊が編制されたその日に入隊している。

これは、七日に山口に河上弥市が藩庁にとどけた手紙とあきらかにちがうではないか。

苗字を許されているとはいえ、白石家は町人である。

が、士農工商の封建制度がもうこわれかけていることは、もう現実の世のなかが示しているので、高杉らの奇兵隊結成の話を聞いた正一郎らか熱心に入隊を申しいれたのである。

高杉としては、はじめは武士内部のワクをはずそうと考えたわけだが、ついに士農工商の封建的身分のワクをはずすところへ発展していったのである。

下関においては、農民隊も編制されたが、残念ながら記録が残されていないので、くわしいことはわからない。

白石家と奇兵隊

白石正一郎は「六月十日、今日迄にて奇兵隊、凡そ六十人余(あまり)出来(しゅったい)」と書いている。

隊士が六〇人もできて、その経費を白石家でまかなっていたのである。

八日に隊が編制されて六月一三日まで、奇兵隊はともかく白石家にいたのである。

それも朝夕酒食を提供していたというから大変である。

白石家が問屋という職業がら、大きい倉庫などがあり、隊士を収容する余裕もあってはじめてできたことであろう。

しかしこれ以後、白石家からどんどん「金」がなくなっていくのも、藩の正規軍でない奇兵隊を維持していくために、思わぬ多額の金が必要であったからである。

白石正一郎は、高杉晋作の下関での奇兵隊結成に協力して、なみなみならぬ働きをみせたということで、七月五日、一七石高持ちの武士として取扱われることになった。

しかも本来、正一郎は清末藩領の町人であるのにもかかわらず、清末藩・長府藩をとびこえて萩本藩の武士株をうけたのであるから、大変なものであった。

これで一応格式としては、白石家は藩にみとめられたのだが、失ったものもまた大きかった。

大河兵隊隊士となった弟の廉作は、この年一〇月、生野の変(平野国臣が天誅組に呼応して、長州脱藩の士などを組織して但馬の生野代官所を襲撃した武装蜂起)に参加して戦死したし、白石家の本業の方は、戦乱のためいっこうに商売が立たないのに、尊王攘夷のために、代々蓄積されてきた「金」は湯水のように出ていったのである。

さて奇兵隊の方は、まもなく白石家から出て阿弥陀寺(現在の赤間神宮)に陣取った。

下関砲台の完工を視察するという目的で、世子毛利元徳が萩からやってきたのが八月一三日。

一六日には壇之浦・前田を巡検し、各隊の操練を閲兵し、隊士らに酒肴をくださった。

そしてのちに述べるように、四国連合艦隊の来襲から下関を防衛するために、奇兵隊は早くも最初の戦闘を経験するのである。

とにかく奇兵隊が下関の地で生れ、それに全く新しい形が取入られたということが、第一の大切な点てあるが、次にはこの新しい軍隊が新しい軍隊にふさわしいだけの戦闘の方法を学んだということが第二の大切な意味をもってくる。

そしてこれにならって長州には、このような諸隊が山伏隊・荻野隊・撰鋭隊・膺懲(ようちょう)隊・集義隊・自力隊・義勇隊・遊撃隊などいくつも結成された。

戦備補強と町の様子

文久三年の攘夷戦によって西欧諸国の戦力を嫌というほど知ってからは、奇兵隊をはじめとする諸隊を編制して藩の軍制を改革するだけではなく、それまでのような軍備ではどうにもならないとさとって、小銃や大砲をつくり、下関の砲台の補強もすすめていた。

その結果はどのぐらいのものになっていただろうか。

筆者不明の『元治甲子、前田擅之浦始め各台場手配の事』によると、「長府鳥居海岸一〇、松崎二○、城山五、外浦一四、黒門口五、百町五、角石上六、角石下九、籠建場三、壇之浦二〇、弟子待一〇、宮ノ原一〇、計一一七」という数字になっている。数字からみればだいぶ多くなってはいる。

萩の沖原に鋳造方(ちゅうぞうかた)というものが出来まして此の所で大砲小銃が沢山出来ました。

大砲の材料は皆唐金(からがね)であります。

其材料が沢山ございませんため寺院の釣鐘は申すまでもなく濡仏(ぬれぼとけ)樣(露天にある仏像)まで大砲の材料となりました次第であります。(尾佐竹猛『明治維新』)

というような実情であった。それから長府博物館には、

という落首がのこされている。

また、イギリスの外交官アーネスト・サトウが串崎でみたように、「一回以上使用できるとは到底考えられない」(『外交官の見た明治維新』)竹のタガを巻いた木製砲が四門もあった。

この時の木製砲が二つ現存している。

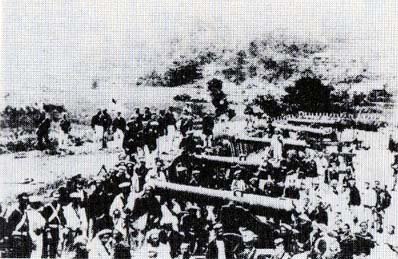

一八六三(文久三)年の攘夷戦で攻撃をうけたアメリカ・オランダ・フランス・イギリスの四か国にとっては、長州に対する報復はまだ十分にすんだとはいえなかった。

一八六四(元治元)年八月四日、四国連合艦隊一七隻が、豊予海峡の姫島に集まった。

一隻や二隻ならとにかく、一七隻もの連合艦隊に出かけられてはたまったものではない。

伊藤俊輔(しゅんすけ、博文)と松島剛蔵が、攻撃を中止させようと交渉に出かけたが、時すでに遅かった。

ちょうどその頃、下関は亀山八幡宮の八朔(はっさく)の祭りの日である。

下関警備のために来ていた金子文輔という藩士が書いた『馬関攘夷従軍筆記』という記録には、この時の祭りの日の下関の町の様子が描かれている。

その一部をかかげておこう。

……当年は殊に市中各町装飾すと云。阿弥陀寺より新地までは道路殆(ほとんど)二里、家屋櫛比連檐(しっぴれんえん)にして左右屋上よりは交互、竹或は丸太木を亘(わた)し、其上に蓙(むしろ)又は葭簀(よしず)を張り、又其上に桐油紙を覆い降雨と誰も歩行に便ならしむと云う。

其覆の下部には白紙又は金銀色の紙を以て製造せる折鶴、或は紅白の牡丹、又は菊花、及び桜の作花等を挾み、夜は交ゆるに灯を点ず。

左右の店前に幕を張り、各家屋内には金製の屏風を廻し、机を置、生花を瓶に挿し、毛氈(もうせん)を敷き、酒肴を設け、知と不知とに論なく、通行の男女を招き饗応す。

又老幼男女綺羅を競い、三絃胡弓大小の鼓等には苟(いやしく)も音響を為すものは、銅盥(どうたらい)を携え、且つ打ち、且つ打つ、跳躍往来左右真に狂するが如く、女にして男装、男にして女装、少女にして老婆を装い、老婆にして少女を装い、千態万状、東西如織(あるがごとく)大奇観なり。 |

八月一日から三日まで、このような大騒ぎをしようというところへ、外国軍艦集結のニュースである。

それで四日には、お祭り気分は一掃されて、人々は朝から田舎に向かって去り、家々の「しとみ」はおろされて、歩く人もなく、下関は廃虚にひとしい町となってしまった。

いよいよ開戦

八月五日午後三時、旗艦ユーリアラスが第一発を撃(う)ってきた。

前田・壇之浦はよく防いだが、この日は日没まで「二刻半(約五時間)計り」(『毛利家乗』)撃ち合ってやめた。

この戦闘で長州側の戦死者は奇兵隊員福田直右衛門と同隊付き玄武隊士尊海坊貴善の二人、負傷者は一〇余人に達した。

艦隊にもまた多少の損害があって、死者三人・負傷者一五人を出した。

また『毛利家乗』の記録をみても、ほぼ同様の戦況が描かれているが、その一節に、「賊艀(はしけ・小舟)暗に乗じ潜み来る。

第一砲台の二塁に上り砲に釘(てい)し、車に火(か)し、及び其近傍民舎を焼く、我が小銃兵之を追う。

賊急に艀を馳ち去る」と記録されているように、ひそかに砲台付近に上陸して様子をさぐった敵兵があったことがわかる。

翌六日は激しい戦いとなった。海上の朝霧が散ると、艦隊の数隻は壇之浦砲台から射程内にあったので、奇兵隊軍監山県有朋は急に砲撃を命じた。

この不意の砲撃でターターとデュプレクスの二隻が衝突した。

損害をうけたターターの副艦長は重傷をうけ、デュプレクスもまた操舵長ら数人が戦死した。

そこで艦隊の提督は、もはや砲台奪収によって勝利をおさめる他なしと、陸戦隊を上陸させようとした。

各艦の陸戦隊は午前七時頃からボートに移乗し、イギリス兵一四〇〇人、フランス兵三五〇人、オランダ兵二五〇人にアメリカ兵の一隊を合せ、前田の東海岸、ふつう砂場といわれているところに上陸を敢行した。

上陸した敵は次々に砲台を占領し、破壊したが、さらに「両処(りょうしょ)上陸の敵兵分れ進み一は壇浦より山に向う。 府兵山頂に塁(るい)して下瞰(げかん)狙撃す。

彼れ深く入らず、我も亦た進み追わざるなり」(『毛利家乗』)と記録にある。

ここに上陸した敵兵が「壇浦に向う」とあるが、これははたしてどの程度進んだのであろうか、疑問である。

もし進んだとすれば、山手の少し高いところを通っていた山陽道に沿って進んでいき、壇之浦の見えるあたりまで進んだのではあるまいか。 |

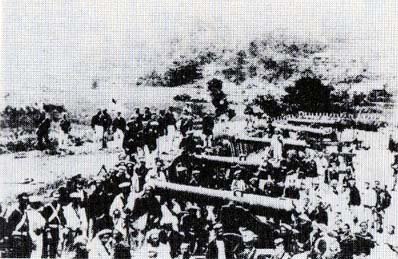

占領された下関砲台

|

そして、その道を前田の上陸点まで引返したと取るべきであろう。

この時下関の市街を守備していたのは、長府藩の家老桂縫(ぬい)殿の指揮する一隊、清末藩の援兵、農民隊などであったが、大体戦う気持はなかったから、市街戦はなかった。

角石にいた赤根武人総督もよく戦ったが、戦いにはならなかった。

ようやく日没となった。この日、艦隊側は死者八人、負傷者四〇人、長州軍の死者一二人、負傷者三〇人であった。

七日と八日も戦いがあったが、八月七日、毛利本藩から毛利登人・人和国之助・渡辺内蔵太・波多野金吾・井上聞多らが老臣に代って艦隊側と交渉して和を講じ、休戦となった。

思えば大きい戦闘であった。長州側にとってははじめての経験ばかりであったが、このためにどれほどのものを得たか、はかりしれないものがあった。

第一に戦闘のやりかたが、全く異なっていた。

たとえば、前田には小さい川があったが、ボートに乗って陸に着いた敵兵が、いくらたっても姿をあらわさない。

そのうちいきなり、目の前の川から「わーツ」と現れてきたのである。

堂々と道を進んで攻めよせてくるはず、と考えていたのである。

この戦闘は全く、戦闘にならなかったといっても過言ではない。

いや、艦隊側にも案外に戦死者が出、負傷者も出ているではないか。

戦力の不備のわりには、よく戦ったといえるかもしれない。

長府藩政の沈滞

戊辰戦争のとき、越後長岡藩を指導して官軍と戦ったことで有名な河井継之助が、その修業時代に長崎に旅行したときの日記に『塵壺』(ちりつぼ)がある。その一節、

安政元年(一八五九年)正月二九日、……長府(毛利支藩、五万石の城下町。現、下関市内)に宿す。

此の辺りの島々は、皆、萩(毛利本冢)の持領(もちりょう)なり。広大なる事なり。

札(さつ)も格別宣(よろ)し、中国、四国は銀札にて、政事の善悪も思わるる様なり。

晦日、晴、長府侯は本家と引替わり、政事も立たざるか、至て難儀の由、所の者もほめず、下の関の者の咄(はなし)にても、下の関なければ叶(かな)わずなど、そしりける。

関(下関)へは度々当金をする由。場所も宜しく、風景も好し、貧富は夫によらず、残念の事なり。 |

この一文には、長府藩政に対するみごとな批判がみえる。

毛利本藩の施政をほめたのにくらべ、長府藩の方は施政もゆきとどかず、きわめて難儀な情勢であるということだ、と観察している。

続いて、「長府藩は、下関のおかげでなんとかやっていけるようなものだ、と下関の人も悪口をいっている」とはっきり書かれている。

「そしりける」というのはどんな調子で、だれがいったのであろうか。

下関の商人がそれをいったのであれば、そのことは理解できる。

三六万九〇〇〇余石の萩本藩にくらべ、長府藩は五万石である。

これにくらべると、下関の商人は、江戸末期には問屋が四〇〇もあったというから、その力は大変なものであった。

従って、ふと思いがけない言葉として、そのような言葉がはき出されないこともなかったろう。

このような下関商人層の気風の中にあった白石正一郎と、長府の藩士たちとの間には、当初いささか距離があったといえよう。

しかし、藩士野々村勘九郎(のちの泉十郎茂次)・原田隼二(のちの高山鴻輔)・福原往弥(のちの福原和勝)・和智格ら、それまでの藩政のありかたに批判的な意見をもつ若者たちも、少しずつ出てきていた。

彼らは藩政府の役人としていつも長府城中に出仕していたので、自然と藩政府の中枢に対して自説を述べる機会が多かった。

なかでも原田隼二は藩の評議役という役職にあったので、自分らの説を藩主にも吹きこもうとした。

しかし、久しい間の太平になれて、大部分の藩士には新しくことを起すことを好まない風が見え、たとえそれが正論であろうとも、なかなか新しい方向に踏切ろうとすることはむずかしかった。

そこらあたりが、河井継之助の眼にうつったのであろう。

長府藩の報国隊

一八六四(元治元)年の初冬の一日、長府藩上二〇数名のものが申しあわせて、住吉神社にある藩祖の毛利秀元の廟に詣で、その神前に盟約を結んだ。 その盟約書は次のようである。

盟約之書

熟々(つらつら)方今(ほうこん)之大勢を惟(おも)うに、上(かみ)皇国(日本)之大事、次に御国(藩)盛衰実以(じつにもって)不容易(よういならざる)之砌(みぎり)に付、臣たる者は、日夜誠忠相守(あいまもり)御奉公致度(いたしたき)之間、此度(このたび)同志を募り、堅く相盟(ちか)い、終始心を変せず、正義確乎(かくこ)と可相守(あいまもるべき)者也、万一於異心者(いしんあるもの)は可為切腹(せっぷくすべき)事

元治元年甲子冬十一月二十二日 |

この時は、一一〇人が盟約したが、おもな人物としては臼杵晢平・品川省吾・熊野直介・福原和勝・金子四郎などがあった。

このことはすぐに城下に知れわたり、若い藩上の間に大きな刺激を与え、加盟を望む者はたちまち数十名に達した。

そこでその翌日、再びうちそろって住吉神社に詣で、改めて盟約状を書き、各自署名血判して、変心することがないむねをかたく誓いあったのである。

これで盟約に加わった者は八六人にのぼった。

このうちいく人かは、自らの髻(もとどり)を切って神前にささげ、決死報国の志を明らかにした。

そして隊団結成のことを決し、一書を奉って藩主毛利元周(もとちか)の裁可をあおぐこととした。

この前年、長府からさほど離れていない竹崎の白石家で奇兵隊が結成されてから、約一年半の時が流れている。

このあたりに長府藩の藩情がおくれていたことが、はっきりとみえる。

ようやく年を越して翌一八六五(元治二)年一月一八日、報国隊結成の上申書が藩庁へ提出された。

報国隊の役目は、

都督 野々村勘九郎・原田隼二

軍監兼大伍長 羽仁小六郎・福原往弥・熊野九郎・金子四郎・粟屋主税

参謀 和智格・印藤聿(のちの豊永長吉)・熊野則之(直介)・伊佐太郎・大庭伝七などである。

長府藩には藩校として敬業館があったが、それは一五歳になった者が入ることになっていた。

そこで一八六四(元冶元)年、熊野直介と福田扇馬とが、少壮気鋭の人を集め文武教育に重きをおくために長府の裏侍町に集童場をつくった。

ここに入る資格が一〇歳から一五歳までであった。

集童場の少年たちもまた、一八六五(元治二)年二月八日、盟約血判した。

「今般於集童場大事同意いたし候上は、必(かならず)死を以て周旋可仕(つかまつるべく)候、若し於変心者郎事可為致切腹候事」という盟約であった。

この総数が一六人であり、その一番はじめに名をつらねているのが、乃木無人(なきと)源頼時であった。

乃木無人とはいうまでもなく、のちの乃木希典(まれすけ)のことである。

政争と暗殺

その頃、長府藩に林郡平という武士がいた。

中扈従(こしょう)席に列して二〇石取りの小身者であったが、禅学を修め、剛毅着実な人物で、非常な能弁家であり敏腕家とされていた。

本藩の俗論派の椋梨藤太とも気脈を通じ、藩内の西太郎次郎・清水麻之輔・金子蔀(しとみ)ともよく、守旧派の側にいて指導的な役割をはたしていた。

報国隊ができてからは、旧守的な空気もしだいに変ってきた。

梶山鼎介は、遠藤三郎・伊佐詢介と語り、一八六五(元治二)年三月二五日の夜、事を起こした。

三人は暗夜の道を一の宮にある林郡平の自宅へ急いだ。

はじめ三人は林家につくと「上使」(じょうし)といつわって開門させ、出てきた老母と話しあっているすきをみて、梶山鼎介は他の入口から屋内にしのびこみ、奥の間に寝ていた郡平をおそってこれを殺した。

梶山は後年「はじめ飛び込んで、郡平の横胸と思うあたりを切りつけたが手応えがなかった。

そこで、夜具の上からうち跨かって突き刺した。二太刀ほど突き刺し、たしかに仕止めたと思ったから飛び出した」と語っている。

真夜中のできごとではあり、しかも隣家もないところではあるし、誰からもみとがめられることはない。

結局、誰のしわざであるということもわからずに終った。

このことに関連があるかないかわからないが、報国隊の都督野々村勘九郎が処刑されるという一大事が起った。

野々村助九郎は江戸に出て剣を学んだだけあって、利(き)け者であった。また性格が非常に派手な方であった。

この年の一一月二七日、藩士財満小太郎・佐竹小三郎の二人が勝山御殿へ呼びだされた。

午後三時頃のことであった。

二人に対する命令は、両人とも足軽若干を引率して野々村勘九郎を捕縛してこいということであった。

ことに佐竹小三郎はかっての報国隊結成の盟約に署名した一人であった。ことに野々村勘九郎とは大変懇意な間がらであったので、どうしたらよいだろうかと苦心したが、どうにもならなかった。

野々村は自宅で夕食中であった。財満と佐竹は「上意である」といった。

「上意」とあれば何もできないわけだから、衣をかえて静かに召捕られていった。

功山寺の江雪庵の庭に引きすえられ、罪状が読まれた。その最初の二条に、

一、当月(三月)二五日、夜梶山鼎介其外(そのほか)のものへ及差図(さしずにおよび)、林郡平を暗殺致候事

一、重光勘誡幽囚中、梶山鼎介を以て御本藩井上聞多殿、伊藤俊輔殿を暗殺致し候様、及差図候事

右此度及白状(はくじょうにおよび)候付、割腹被申付(かっぷくもうしつけられ)候事 |

というものであった。 なんを申し開きのしようもなかった。

そして読み終るやいなや、背後から槍をもって突き刺され、他の一人が首を切り落した。

さらに腹をくつろげて切り裂き、あたかも切腹したかのようにとりつくろった。

罪としていろいろ書きつらねてあるが、まず第一には、林郡平の暗殺であった。

だれにもみられないように暗殺したのではあるけれども、いつしか梶山鼎介その他のしわざであるということがわかり、しかも報国隊ができていた時であったから、隊からの直接の指示とされ、どうしようもなかった。

しかし、このような暗殺は下関だけでも数えきれないほどあった。

長府藩のみならず本藩でも、旧守派と進歩派とがたがいに藩主を擁し、暗闘を繰広げていたが、その政情の不安を、ここにみることができる。

3 討幕運動の拠点

維新の檜舞台に

長州藩か、一八六三(文久三)年の攘夷戦と、翌年の下関戦争で大きな打撃をうけている間に、京都を中心とする政治情勢は大きく変化していた。

一時は孝明天皇を動かして攘夷を実現しようとしていた尊皇攘夷派は、幕府の巻き返しにあって、大和で、生野で次々に敗退し、蛤御門の変(禁門の変)後は京都における地歩を完全に失っていた。

この情勢を利用した幕府は、一八六四(元治元)年七月征長を決し、翌月、西国三五藩に動員令を下したが、尊王攘夷派の勢力が後退していた長州藩では幕府に謝罪して責任者を処分し、藩としての尊攘活動は一歩後退した形となった。

この時、謹慎・自宅閉居を命じられた高杉晋作は、藩の中枢部を俗論党がにぎっていたので、身の危険を感じ、一〇月二五日に自宅を脱出し、一〇月二九日、下関に出て白石正一郎の宅に入った。

そして俗論党政府を倒すために各地の尊攘派同志の協力を得ようと、谷梅之助と変名し、九州に渡った。

この時、正一郎の末弟の大庭伝七と中村円太を同行した。

一一月四日、博多に入った高杉は、諸方の同志と連絡をとりつつ、福岡郊外平尾村にある野村望東尼の山荘に潜伏したが、おりおり入ってくる長州からの情報は、ますます尊攘派にとって不利なものばかりである。

ことここにいたった高杉は、いまは藩外に亡命しているときではないと、山荘を出、一一月二五日に下関に帰った。

そしてこれ以後、下関の地が、萩俗論党政府打倒から、ひいては討幕戦争の一大拠点となり、薩長連合締結の地となって、明治維新の大転換期に際し、大きな役割をはたすこととなるのである。

さて、高杉が下関に帰った時、正義派の連中は山口にいることができず、長府に集まっていた。

そこへ乗りこんだ高杉は、藩政を改革するにはもはや兵を挙げるよりはかなしと主張した。

ところが諸隊の長が大事決行をためらっているので高杉はひどく憤慨して、自分はいまから萩へ行き、藩公を直諌(ちょっかん)する、もし聞入れられなければ切腹でもする、今日の場合、一里行けば一軍の忠を尽し、二里行けば二里の義を顕わすことができる、もはや一時も安座することはできない、と激しくいい放った。

その気魄に圧倒されながらも、だれもそれに従おうとしなかった。

ところが、下関では力士隊の総督伊藤俊輔(博文)が高杉に同意し、長府では遊撃隊の軍監高橋熊太郎と石川小五郎(のちの河瀬真孝)の賛成を得たので、高杉は遊撃隊の宿舎である長府の江月庵(こうげつあん)に入って挙兵の用意をととのえた。

高杉晋作挙兵の地

一八六四(元治元)年一二月一五日、この日は近年にない大雪であった。江月庵では力ズノコと酒を温めて出した。

高杉晋作は剣をぬいて歌い、舞った。そして、みの刻(夜一二時)を期して進発した。

高杉はまず下関に出て、一六日の午前四時頃に、萩本藩の出先機関である新地会所を包囲した。

ここに駐在していた根来上総(ねごろかずさ)は長府からの情報でこのことを予知していた。

高杉は根来上総に対し、俗論党を討ち、君側を清めるために挙兵したと、その趣旨を説明すると、根来は、軍用金と兵糧とは御倉にある分から相当量を提供すると約束した。

そこで義勇軍は金や米を借用するといって、それらを近く大坪の了円寺に集めた。

高杉は、当時三田尻(みたじり、防府市)で修理されていた藩の軍艦癸亥(きがい)丸・丙辰(へいしん)丸・庚申(こうしん)丸を手に入れ、下関に廻航させるなど、戦力の充実につとめた。

ところが萩の野山獄に入れられていた前政府員が第一次征長戦争の罪をさせられて皆殺しにされたという知らせをうけて、隊員たちの憤激は頂点に達した。

また根来上総が約束をはたさなかったので、翌一八六五(元治二)年一月二日、再び新地会所を襲って、在庁の役人らを追い「討姦檄」(とうかんげき)を発して俗論党討滅の趣旨を明らかにした。

この時には、集古・壮士・農兵・好義・磐石の諸隊も高杉の令下に入り、兵力も増強されてきた。

さて、新地会所は接収したが、軍資金が非常に不足だったので、伊藤俊輔が入江和作に二〇〇〇両の借用を申し入れた。

結局、高杉のこのたびの挙兵に要した軍資金の人部分け入江の手によってできたのであった。

そのほか、白石正一郎からも提供されているし、山口や小郡(おごおり)の豪農商などからも借銀をしている。

萩の俗論党政府は、高杉らが下関で挙兵したと同時に、諸隊の動きにもただならぬものがあることを知って、一八六四(元治元)年一二月二八日に藩主の名をもって討伐の令を発し、粟屋帯刀(たてわき)が前進軍の隊長となって絵堂(えどう、美祢郡美東町)に進出した。

この間、両勢力の間に二、三の交渉があったが、一八六五(元治二)年一月五日、この絵堂において最初に両軍は衝突することとなった。

その後、諸方で苦戦を重ねながらも、義勇軍は俗論党政府軍を圧倒し、一月の末には藩主父子は椋梨藤太ら政府主脳部を解職して、ここに一応、挙兵の趣旨が達成されたのである。

下関の役割り

下関を拠点とした奇兵隊を中心とする義勇軍が萩の俗論党政府を倒して、二分されていた藩論がここに統一された。

そこで一八六六(慶応二)年六月に始まった第二次征長戦争――長州側からみれば四境戦争に、全藩一丸となってあたることができた。

この時の主戦場は、芸州口(広島県境)と石州口(島根県境)、それに大島口(四国方面)であったが、下関は主として北九州の小倉口の戦闘の基地となった。

この前後の動きを、再び『白石正一郎日記』によってたどってみたい。

日記には、この年の五月ころから、高杉晋作の名がしばしば、時には連日のように出てくる。高杉はこの時期、白石家を本拠として活動していたからである。

高杉は白石家を政治活動の本拠としていただけではなく、正一郎に長崎みやげの両眼鏡(双眼鏡)をもってきたり、愛人の“おうの”や具足箱などを預ってくれるよう、たのんだりしている。

日記に「五月十九日、高杉来訪、妾(めかけ)“おうの”預り呉候様(くれそうろうよう)被申(もうさる)、承知の返答す」と書いてある。

常に東奔西走して活動している高杉にとって、おうのを預けるのにも考えてみれば適当なところはなかなかない。

そこで白石家にたのんだわけである。これらのことから、高杉と正一郎の関係がよほどすすんでいることがわかる。

おうのは六月一三日から白石家に泊ることとなった。

また日記の六月二〇日のところには、「朝、上州坂本良馬(龍馬)来、高杉と談話、同道にて帰省。

高杉・坂本同道、船にて馬関へ行」と、坂本龍馬が登場してくる。坂本が白石家へ来たのは、この時が初めてではない。

すでに三月、坂本の仲介で、薩摩・長州の両藩は手をにぎり、いわゆる薩長同盟が成立していたが、坂本をはじめ土佐藩の志土たちは、薩摩藩との関係から、しばしば白石家にも来て、薩長の志士と会談を重ねてきたのである。

いわば、薩長同盟は、白石家の屋敷で育てられてきた、ともいえよう。

この薩長同盟の成立により、第二次征長戦争には薩摩藩は幕府方として出兵せず、そのためもあって長州藩は、戦いを優勢にすすめることができたのである。

このようにみてくると、長州藩の攘夷・討幕の政策は、萩や山口ではなく、事実上は下関において結集した力によって押進められた、といえよう。

小倉口の前線司令部

第二次征長戦争は、六月四日、小瀬川(山口・広島県境)で始まったが、下関は関門海峡をへだてて小倉藩領と向かいあっているので、小倉口の最前戦ということになった。

一七日、いよいよ小倉口での戦闘が始まった。長州勢は軍艦や砲台から、門司・田の浦の海岸へ大砲を打ちかけておびやかした後、奇兵隊・先鋒隊・報国隊など二、三百人が田の浦へ上陸し、あたりを焼きはらって下関に引上げた。

海を渡って小倉領へ攻めこんだので、下関が戦場となったわけではないが、日記には翌「十八日、朝大草臥(おおいにくたびれ)……」と書かれている。

高杉は、白石家を拠点として戦闘を指導しており、白石家には藩庁や諸戦線からの使いの者などの出入りが激しく、その屋敷はさながら前線司令部のようになっており、戦場のようないそがしさであったろう。

七月に入ると小倉領内での戦線は拡大していたが、石州口・芸州口に続いて小倉口でも幕府軍は海陸で圧倒され、すでに九月一九日に幕府は撤兵を命令し、出兵した各藩兵も、それぞれ国元へ引きあげてしまい、戦いは長州藩対小倉藩という形になってつづいた。

孤立無援となった小倉藩は、「八月一日、今昼前より小倉大火也。城内火をかけ候よし……」とあるように、自ら城を焼いて退却し、翌年一月までの間、藩内各地で抵抗していたが、一八六七(慶安二)年一月二三日ついに降伏した。

この間、白石正一郎自身もまた、小倉に出陣した。

「三日、朝より城内見分、今日も盗人多し、制し得ず候得共(そうらえども)、不行届(いきとだかず)、刀をぬき壱人むなうち致(いたし)候。又、壱人城内へ縛(しば)り置候」と、彼自ら刀をぬき、二人まで手をくだしている。

さて、小倉藩との講和条約締結の際、小倉藩の使節が、往復ともに白石家の世話になっている。

「正月十六日、早朝、小倉藩上下九人来る。例の通、引受まぜくる」「十七日、昼過より小倉藩ふくにて饗応」。

ここで「ふく」(フグ料理。関門地方では、フクという)にてもてなしをしたと、ことわっていることはおもしろい。

しばらく日記からの抜き書きをつづけると、

「正月十九日、昼過より小倉藩乗船にて山口へ行」。

「二十五日、早朝、小倉藩小郡より帰り来る。昼前、正一郎逢、夕方政府(長州藩庁)役人国貞直人・野村右仲、并(ならびに)給使林某三人、小倉使の取持 (接待)に来る。夕方より正一郎罷出(まかりいで)呉候様、国貞申に付、罷出取持、今夜大飲主茖共大酔及深更客退散、小くら藩止宿」。

「二十六日、小くら藩へ別盃可致積之処、汐時直り出帆を急、船中へ呉候様申に付、ふくの料理船へ遣す」と、講和の交渉のかげにはこのような手厚いもてなしがあった。

高杉晋作の死

一八六七(慶応三)年三月二六日、正一郎の父、資陽がなくなった。

それからまもなく、高杉晋作がなくなった。

日記には、「四月十三日、今夜、八ツ時分高杉死去の段、為知来(しらせきたる)、片山と林へ行く」と、短く書いてある。

高杉は肺病をわずらっていた。

今回の戦争中もしばしば倒れ、病気をおして戦いを指導しており、新地の林家で療養にあたっていたが、そのまま亡くなってしまった。

彼とともに活躍した多くの同志たちは京都にのぼっており、すでに新しい時代が来るのも目前に迫っていた。

彼ほどの人物である。明治の新しい天地に活躍させてみたかったと思うのは自然の人情である。

しかし、その性格からみても、そのことがはたして彼にとって、また彼の周囲にとっても幸福なことであったかどうかはわからない。

むしろ、彼はその短い一生を生きるべく生きた、十分に生きたといってよいであろう。

彼の看病をしていた田中光顕の後日談によると、高杉は最後まで気力の衰えはみせなかったという。

最後の日には、死期が近いのをさとったのか、かねてなじみの料理屋へ行くといってきかない。

しかたがないので駕籠をたのんだ。駕籠には乗ったが、体力の衰えはどうにもできず、便をもらしてしまった。

それからまもなく息をひきとってしまったという。

彼にとっては死ぬことは、料理屋に行くこととあまりちがわないことだったのかもしれない。

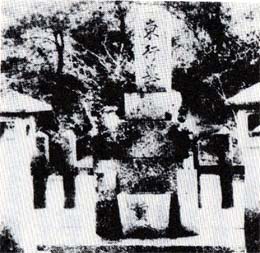

高杉車行(とうぎょう、晋作の号)の葬式は、白石正一郎がともなうことになった。

高杉が死ぬ前、正一郎がどこへ葬りましょうかときいたところ、「吉田へ」といったことから、奇兵隊の操練場のあった吉田町にほうむることになったという。

そして四月一六日に、神式によって行なわれた。

白石正一郎の筆によって「丁卯(ていぼう、慶応三年)四月十六日、谷車行主神葬略式」としたものが残されている。

「親の喪、夫の喪は妻たる者は、其日より酒肉をたち慎しむべし。葬の時は葬地に行く道中従蹤(じゅうしょう)の事。

寒中たりとも足袋を用うべからず、すべて忌ある人々は皆すあしの事」という「忌の事」から始まって、葬式の細目が大変こまかくとりきめてある。

『末富虎次郎日記』によると、「四月十六日、晴、谷君神祭も弥(いよいよ)今日に相決し、八時自宅(末富家)著(ちゃく)、老御夫婦、御舎弟(春禎)、御奥、若旦那(東一)、従者家来共十人自宅引受に候へども、神霊御降り、尚出棺、斎等は自宅にて差し出し、奇兵隊本陣中並に隊中其の他来客とも都合十八人、……(中略)……終日大混雑、暮方出棺、五つ時葬式相すみ」というようになっている。

現在、下関市吉田町の東行庵にある高杉晋作の墓には、「東行墓」とだけ刻んである。 |

高杉東行墓(吉田町)

|

白石正一郎の晩年

高杉の死後、彼の遺産である薩長同盟が明治維新に新しい局面を開き、大政奉還を経て徳川三〇〇年の歴史はその幕をおろし、明治新政の世になった。

一八六八(明治元)年閏四月二七日(明治と改元されたのは九月だから、これはまだ慶応四年のことである)、

「福田侠平来(きたり)今夜止宿。小子(自分)上京の事に付、彼是(かれこれ)致心配呉候、翌廿八日帰省」と書いて、なん日かの空白ののち、「五月三日、此方(このほう)上京の事内許先づ止(まずや)めにす」とある。

正一郎の上京はやめになったのである。おそらく山県有朋とか伊藤博文あたりの人が、呼びよせようとしたのであろう。

では正一郎はなぜ上洛しなかったのか。

おそらくそれは、五七歳という年令のためと考えるのがもっとも正しいであろう。

それからもうひとつは、白石家にはほとんど財産が残っていなかったということもできよう。

白石家では最近になっても、「うちは正一郎以来、代々正直者ばかりで、しだいに駄目になります」といわれたことを私は忘れることはできない。

一八六九(明治二)年三月、いまは東京となった江戸に首都が移され、新政の施策は矢つぎ早に発令されていった。七〇(明治二)年一二月には庶民の帯刀が禁止され、翌七一(明治四)年八月には斬髪廃刀が許可された。

正一郎はこの年一二月二六日に断髪した。

一八七二(明治五)年二月二五日の日記に、

「伊藤本陣へ出る、貫属(かんぞく)懸り、長府人清水佃(つくだ)より相達し、第三区の戸長申付る。不すすみ故、追而断(おってことわり)の願書さし出す」とある。

この年、政府はそれまでの名主や年寄を廃止して、各地に戸長・副戸長を置くこととしたが、大年寄だった彼は、新政の下で戸長になることを断ったのである。

政治の上では、もう何にもなるつもりはなかったのである。

彼にはほかにすることがあった。彼は、維新の動乱の間、高杉晋作をはじめとして西郷隆盛・平野次郎(国臣)ら四〇〇人余にのぼる志士を助けているのである。

これらの人々の記録・書簡などを整理しておかなくてはならぬ。

そのうちでも気になるのは、中山忠光に関する記録である。

日記のなぞ

中山忠光は大納言忠能の子で、尊攘派の公家のうちでも過激派的な活動家であった。

長州との関係が深く、しばしば長州に来、白石家にも滞在しているが、一八六三(文久三)年、大和における天誅組の挙兵に失敗して長州に亡命し、一時白石家にもかくまわれていたことがある。

この亡命の時期、長州藩は俗論党の支配下にあったので、幕府のおたずね者の中山忠光は、藩政府にとっては厄介者であった。

白石家を出てから下関近辺のあちこちに潜伏していたが、処置に困った藩政府がさし向けた刺客の手により暗殺されてしまった。

俗論党政府のやったこととはいえ、王政復古が成功し、天皇親政の世となってみれば、長州藩が暗殺の手をくだしたという事実には、うしろめたいものが残っていた。

いま残っている『白石正一郎日記』は二種ある。

ひとつは、下関市長府町の白石家にある(長府博物館で保管)。もうひとつは東京の白石家にある。

ところが、一九二五(大正一四)年に発行された『維新日乗纂輯』には東京にある分が収めてある。

そこで、一九五九(昭和三四)年に、私たちが下関市でこれを出版しようとした時、長府博物館にある分を調べてみたところ、東京にある本と、白石本家にある本とでは、ざっと半分くらい内容がちがうのである。

この部分は正一郎の自筆によって、書き直されたものである。

いうまでもなく、東京の分も書き直したものである。

要するに、中山忠光に関する部分は、後年はぶいてしまっているのである。

『白石正一郎日記』の原本は、現在ではおそらくはない。 |

白石正一郎日記

1864 (文久4)年の最初の部分(白石家蔵)

|

その原本を破り捨てなければならなかったのが、中山忠光に関する部分を書き直さなければならなかった、ひとつの理由である。

幕末の複雑な政治情勢と人間関係とが生んだ謎のひとつである。

その後正一郎は、一八七二(明治五)年、明治天皇の四国・九州地方巡幸のとき、行在所御用係となったほかは、ほとんど表に出ることなく、八〇(明治一三)年八月三一日、その一生を終った。

top

****************************************

|