|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@�t�^

�@�l�́@�ߐ��̉���

1�@�ї����̎x�z

�@�@�@�ї����̐��e�^�G�g�̋�B�����^�^�����q���������^

�@�@�@�ї��G���ƒ��{�ˁE������

2�@���{�˂̎{��

�@�@�@�����ގO�˗́^�ˎm�̐E���ƉƊi�^��h�����{�^

�@�@�@�����̍s���^���т������������^���h����ˑ̐��^

�@�@�@���Y���̈琬

3�@�ԊԊւ̔��W

�@�@�@���Ɠs�s�ւ̓��^�ԊԂ���ɍ�E�|��ց^�ԊԊւ̒���l�^

�@�@�@�S���I���i�W�U�Z���^�[�m�ԊԊւ̖≮���^

�@�@�@�ˍ����ƐԊԊւ̌o�ϗ́^�֖�̓n���ƊX��

4�@�ߐ��̕����Ɛ���

�@�@�@�I�����_�E�J�s�^���̒ʍs�^���{�l�Ƃ̌𗬁^�ˍZ�Ɗ��w�^

�@�@�@���q���Ɩ��Ԃ̊w��^�Ў��ƍՂ�^�V�s���̐��� |

�@�@�@�@1 �ї����̎x�z top

�@�ї����̐��e

�@�����̌㔼���ɁA�����s����x�z���Ă���������ɑ���āA�ї����A�i���ƂȂ�j���h�������x�z����퍑�喼�Ƃ��đ䓪���A����Ȍ�A�]�ˎ���̏I��܂ŁA�s��͖ї����̗̂���Ƃ���ƂȂ����B

�@�ї����́A�������̃u���[����������]�L���̎q���ŁA���̖͂ї����i�_�ސ쌧���b�S�j�ɏZ��Ŗї����𖼂̂�A���q�̌�Ɛl�ƂȂ����B

�@�̂����|�̋g�c���i�L�������c�S�j�̒n���ƂȂ��āA�Ȍ�A���̒n�ɏZ�B

�@���A�́A�ŏ���q�i���܂��j���ɑ����Ă������A��ܓ���i��i�܁j�N�����������ɏ]���悤�ɂȂ��āA������x�z���̗L�͕����ɐ��������̂ł���B

�@�ї����́A�O�̏͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�R�A�̓�q���A��B�̑�F���Ƃ����Η����鐨���ƂȂ����̂ŁA�֖�̒n�́A���̌�������ΐ�o�ɂ܂݂�邱�ƂƂȂ�A�ԊԊ։��݂͐��S�����̕��D���W�����āA�Α�F���̍őO���ƂȂ����B

�@�����Ĉ�ܘZ�Z�i�i�\��j�N��ꌎ�A���A�͓�q�`�v���~�������A���ɂ͈��|�E���h�E����E�����E����E�����E���ˁE�o�_�E�B��E�Ό��Ȃǒ����؈�Z�����ƁA�L�O�E�]��̈ꕔ���x�z����A�퍑�Q�Y�̈�l�ƂȂ����B

�@���A�͈�����i���T��j�N�Z���ɕa�v�����̂ŁA���̋P�������Ƃ����A�f���̋g���i��������j���t�E�����엲�i���㌩���ƂȂ��āA�L��ȗ̒n���悭�ێ������B

�@�S������̓r��ɂ������D�c�M���̐N�U�����������A���̎������������Ƃ��ĉH�ďG�g�Ƙa���A�G�g�̓V�������A�L�b�������ň��̑�喼�i���������݂傤�j�ƂȂ�A�ܑ�V�̈�l�ƂȂ��ďd�����Ȃ����B

�@�G�g�̋�B����

�@�L�b�G�g�̐����̂��Ƃŋ�B�����ƒ��N�o���Ƃ�����̑�R���I���������������A�ԊԊւ͂��̑O����n�ƂȂ����B

�@��B�ł́A�F���̓��Î������͂ƂȂ�A�k�i���ċ�B�S��ꂵ�悤�Ƃ��Ă����B

�@���̂��ߖL��̑�F����k��B�̏��喼�́A�G�g�ɋ~�������߂��B

�@�����ŏG�g�́A�܂����R�͂����ї����ɊJ��̏����𖽂����B

�@��ܔ��Z�i�V����l�j�N�l�����납��A�G�g�́A�ԊԊւɑq�ɂ����邱�ƁA�֖�̖h�������邱�ƂȂǂ��w�����A�g���i��������j���t�������엲�i���ɁA�����֖�̒n�ɏo�w����悤�ɖ������̂ŁA�ї��P�����㌎�ɂ͐ԊԊւɒ����A��Z���ɂ͏��q����U�������B���̈���A�G�g�́A���͎O�Z���A�n�����̕����i�Ђ傤�낤�j�E�����̈�N�ԕ���p�ӂ����A�ʂɏ����̑D�����ĐH�ƈ�Z����ԊԊւɑ��点�A�N�U�̏������ƂƂ̂����B

�@�@��ܔ����i�V����܁j�N�O������A�G�g�͑�₩��o�w���A���i���߂łȂ����ܓ��ɐԊԊւɓ���A�P���̍\�z���������i�����j�ɓ������B

�@�@����͈���Ɏ������암�i�ɂ��Ȃׁj�̍��b�i�������j�@���Ƃ����Ă���B

�@�������āA�ԊԊւɌR���͂��W������������Ă���ƁA���{���܂߂Ē��S�̂ɐ펞�C�^���݂Ȃ������B

�@���ƂɓV���̊֔��G�g�����Ă���́A�Ԓ��̎����⒬���̌x���E���ւ̏o���̊Ď��E���|�E���H�⋴���̕�C�Ȃǂ��藎���Ȃ��s�Ȃ�ꂽ�B

�@���̂����A�ԊԊցE�d�V�Y�E�֖�C����Ί݂̖�i�E�c�V�Y�Ȃǂ̍`�ɂ́A�G�g�͂��ߓ������ꂽ�����n���̑喼�̑D���Ђ��߂����̂ł���B

�@�O����Z���A�G�g�͂��̎��ӂ��������Čx���̖��S�𖽂��A�̂��Ɍܕ�s�̈�l�ƂȂ������c������ԊԊւ̌x�ŕ�s�ɔC�����A��i��̌x�ł�n�D�̎����̂��߂̊đD�i�i�D��s�j�Ȃǂ�݂����B

�@���ɂ݂͂����璬�����V���A����Ɏ��Ō����̐̂����̂сA�����A�ԊԊւ��珬�q�Ɍ������B

�@�L�b�R�͋�B�e�n�ŖҐi���𑱂��A�܌������ɂ͓��Ë`�v���~�����Đ푈�͏I�������B

�@�G�g�͎����O�����q��ɒ����A�֖��n��A�ї��E�g��E��������F�@���i�������j���q���X�ԊԊւɈꔑ�����B

�@���̎��G�g�͋P���ɍb�h�i�������イ�j�Ɩ�����^���A�P�����܂����������サ���Ƃ����B

�@�G�g�͎l���A�ԊԊւ������A�C�������āA���H�R�z����ʂ�A��l�����ɊM�������B

�@�^�����q��������

�@�G�g�̍s�Ȃ����Ō�̌R���I�哮�����A��܋���i���\���j�N�Ƌ㎵�i�c����j�N�̓�x�̒��N�o���ł���B

�@���̎����A�l���╨���̗A���̂��߁A�֖�̍`������������Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A�G�g���g���A��O���쉮�i���ꌧ�����Y�S�������j�̖{�c�Ɍ������r���A���{�Ŋ��{�_�ЂɎQ��A�ԊԊւł͐��암�̍��b�@�����h�Ƃ��A�T�R�����{�E����Ɏ��ɎQ�����B

�@���N�o���̌o�߂ɂ��Ă͏ȗ����邪�A����ڂ̕��\�̖��̎��A�֖�C���ň�̎������N�����B

�@����́A��܋���i���\���j�N�����A�ї��P���̗{�q�ƂȂ����G���i���{����ˎ�j���A�G�g�̋������ď��q����C����n�鎞�ɋN�����A�u�^�����q�����v�̑�����ł���B

�@�֖�C���̐��̌��A�F���i���ƈ����j�Ƒ嗢�i������A�k��B�s��i��j�Ƃ̊Ԃ͑吣�˂Ƃ����A�������ɂ͉B��A�������ɂ͂������Ïʂ�����A�������Q�܂���ł������B�@�D���̖��Η^�����q���A�G�g�̏�����D�����̈Ïʂɏ�肠���Ă��܂��A�厖�ƂȂ����B

�@���̎��A�G�����������܂��ċ~�����A�G�g��嗢�l�ɏ㗤�����Ă��ƂȂ����Ƃ����B���̂��Ƃ���A���̐��͗^�����q�i�悶�ׂ��j�����i���j�Ƃ����A���܂ł��C��̂��N������ƂȂ��Ă���B

�@���̎����́A�^�����q���킴�ƍ��ʂ��������̂Ƃ���ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�ї��댳�ɔ��G�g�̋t�S�������āA�G�g���R�z�ɏ㗤�����Ă͂��̖����낢���������Ƃ��A�ނ͏G�g�ɖłڂ��ꂽ���c���k�����̋��b�ŕ��Q�̂��߂ɂ�����Ƃ��̓`��������B

�@�܂��A�^�����q�͐ӔC�����ĎE���ꂽ�Ƃ������B

�@�ԊԊւ̓암��ɏ㗤�����G�g�́A�G���̑D�Ɏ�����ɋA�����B

�@���̎��������������ƂȂ��āA�G���͏G�g����d�v��������悤�ɂȂ�A�Ȍ�A�c���̖��̂Ƃ����A�P���̑㗝�Ƃ��ďo�w���A�����B |

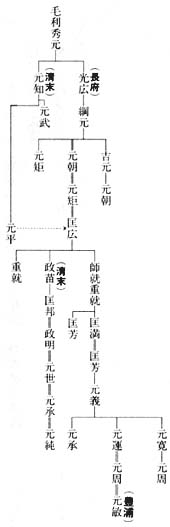

�ї��G���̏ё�

�i���{�����ّ��j

|

|

�����Ղ̐Ί_

�@�ї��G���ƒ��{�ˁE������

�@���{�˂̔ˑc�ї��G���́A���A�̎l�j�����̎��j�ŁA�{���i�L���j�̔ˎ�P���ɂƂ��Ă��Ƃ��ɂ�����B

�@�^�����q���������ŖL�b�G�g�̐M�C�����Ƃ́A��ɏq�ׂ��ʂ�ł���B

�@�P���Ɏq���Ȃ��������߁A��U�͂��̗{�k�q�i�悤�����j�ƂȂ������A�P���Ɏ��q�G�A�����܂��ƁA�����p�҂̈ʒu�����肼���A��܋���i�c���l�j�N�Z���A����ق��ꎵ�������ܘZ�āA�R���ɋ��邵���B

�@����Z�Z�Z�i�c���܁j�N�A�ւ����̐킢�Ŗї��Ƃ͐��R�̑��叫�Ƃ��Ă������ꂽ���߁A���̐ӔC�����A����ƍN�ɂ���āA�����ؔ���������̂����h�����O�����A��O���̈�ɗ̒n���팸����A������L�����甋�Ɉڂ����B

�@���̎��A�G���͎O���Z��Z�Z�̎x�˂Ƃ��ĎR�����o�Ē��{�ɓ���A���얋�{���珀�ˎ�̑ҋ����������B�@�˗͖̂L���E�L���E�L�c�̎O�S�̖L�Y�S�S��ŁA�ƘV�̍א�{���ɐԊԊւ̖L�O�c�E���葺��^�����B

�@�G���̋����ɂ��ẮA�����̊}�R�A����Ɏ��̍g�ΎR�A���{�̋��i���j��Ȃǂ̌��n�����������A�����Ă̌������������̉Ɛb�������t��̋���ł�����������I�сA�Č����A���܂̍��咬��т�����Ƃ����B |

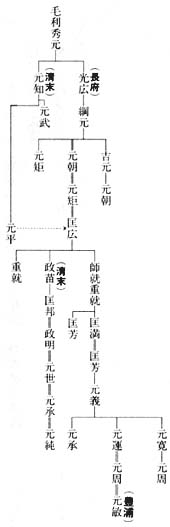

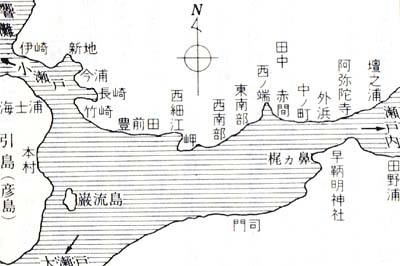

���{�ˁE�����ˌn�}�@���͗{�q

|

�@�鉺���́A�邩��k���ɂ�������{�_�Ў��ӂɂ������B�@���ƒ��Ƃ��Ă̗l�q�͂��܂��c���Ă���B

�@�܂��A���̏�̌i�ςɂ��Ắw�L�{�u���x�́u����͐��\��̊R�����������藧���A�Ȃ��肭�˂����⓹���ۂނ��Ă���A�ቺ�̈�͔��g�������A��͐ԊԒ��i�ԊԊցj�ɘA�Ȃ��Ċe������̋q�D������ƂȂ����X�Əo�����A�L�O�E�R�z�̉��R�̒��߂͐S���Ȃ����߂�B

�@���͗��n�A�k�͊C�݁A����E����̓̌i�F�͐_��̖�������킷�v�Əq�ׂĂ���B

�@���̏�͈�Z����i�c����Z�����a���j�N�[�Z���̈ꍑ���߂ɂ��A�R�������E�⍑���R��Ƌ��ɔj�p���ꂽ�̂ŁA���̐Ւn�ɋ��ق����Ă��B

�@�Ȃ��A�ꔪ�Z�l�i�������j�N�A���֝��ΐ�̌����ɂ��A�˒��͊O���D�̖C��������Ċ��H�������R���i�s���c�q�j�Ɉڂ������A����̒n�͍Ăюg���邱�ƂȂ��A���݁A�����L�Y�����w�Z�p�n�ƂȂ��Ă���B

�@�G���́A�ւ�����̐ӔC���Ƃ��ĉB�������P���̂��Ƃ������G�A���c���̂��߁A��Z���Z�i�c�����j�N�������i���i��j�N�܂ł̈��N�ԁA���{�˂̎����Ƃ��ĂƂ߁A�܁Z�i�c���O�j�N�[��Z���A�]�˂ŕa�v�����B

�@���̌�A�O��ˎ�j���̈�Z�O�i������j�N��Z���A�G���̈�u�ɂ���āA�f�����m�ɁA���{�ח̂̂����|��Y�E�ɍ�Y�E�������E�������E�����i�������j�����i�Ԃ�ڂ��j���āA�ꖜ�ΐ����i���悷���j�˂����������B

�@���{�˂́A�ܑ�ˎ匳���i���Ƃ̂�j�̎���A�q���Ȃ������̂ňꎞ�f�₵�Ĕ��{�˂ɗ̒n��Ԋ҂������A��㐴���ˎ匳�����p���ŘZ��ˎ勧�L�i�܂��Ђ�j�ƂȂ����B |

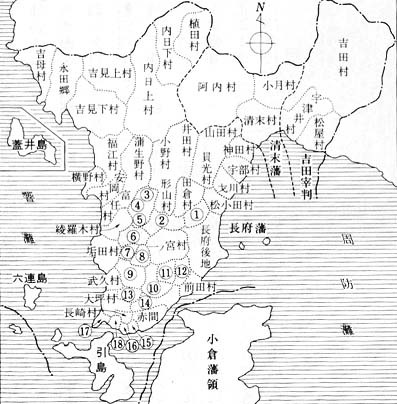

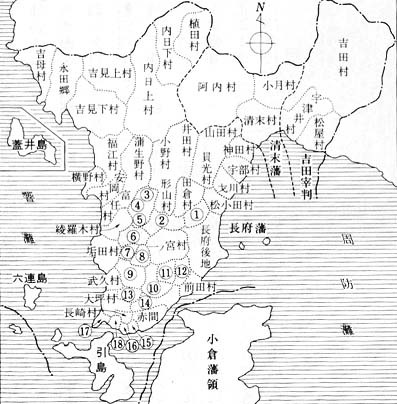

�s��̑��X�@�k���{�˗́l�@���J���A�A�H�����A�B�Ό����A�C�L�x���A

�D���s���A�E�ɑq���A�F�B�c���A�B�F�쑺�A�H�������A�I���쑺�A�J

�����J���A�K�������A�L��c���A�M�ԊԊ�n�A�N�L�O�c

�k�����˗́l�O�|��Y�A�P�ɍ�Y�B�@�k�g�c�ɔ��x�z�n�i���{�˗́j�l�Q���Y�B�i���}�Ёw�R�����̒n���x�ɂ���}�j |

�@���L�͂̂���Z�Z�Z�Η]�̉����������A�l�����Z�Z�Z�ƂȂ�A�ꔪ�Z���i������j�N�ɖL�Y�˂Ɖ��̂����B

�@����A�����˂ɂ����Ă��A���������{�ˎ�ƂȂ������߈ꎞ���₵�����A�ꎵ����i���ۈ�l�j�N�Ɍ����̎��j���c�i�܂��Ȃ�j���ꖜ�̕��m���Ĕ˂��ċ������B

�@�����͑t�ҔԁE���Е�s�Ȃǖ��{�̗v�E���Ƃ߂����A���̂��Ɣˎ�ɂ͑��Ƃ���̗{�q���������̂ŁA�˓��ɓ��������������B

�@�@2�@���{�˂̎{�� top

�@���g�ގO�˗�

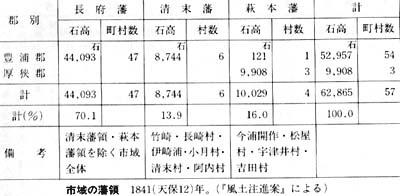

�@�������Ďs��ɂ́A���{�˗̂𒆐S�Ƃ��āA���i�͂��j�{�˗́E�����˗̂̎O�˗̂����g�ނ��ƂɂȂ����B

�@���{�˂́A�˗̂��ɔ��i�����͂�j�Ƃ����s�����ɕ����ē������Ă������A�s��̖{�˗̂͋g�c�ɔ��̊NJ����̋g�c���E�F�È䑺�E�������ƍ��Y�ł������B

�@�O�˗̂̑��X�͉E��̒n�}�̂悤�ł��邪�A���̗l�q������ɋ�̓I�ɂ݂Ă݂悤�B

�@�܂��A���݂̉��֎s��ɂȂ��Ă���L�Y�S�ƌ����S�Ƃ��A��Z�ꁛ�i�c����܁j�N�̌��n���ł݂Ă݂�ƁA�s��̑�����l����̂����A�L�Y�S���l�Z���E |

|

�l�������A�����S���l�܋�E�l�����ƂȂ�A�s��̂قƂ�ǂ��L�Y�S�ɑ����Ă������Ƃ��킩��B

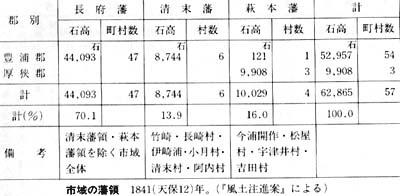

�@���̂������{�ˁE�����ˁE���{�˂��A�ꔪ�l���i�V�ۓ��j�N�́w���y���i�āx�ɂ���ČS�ʂł݂�ƁA����\�̂悤�Ɏs��̑����͘Z���Z�ܐɑ������Ă���A���̂������Z�E��p�[�Z���g�����{�˗́A�����˂��ԊԊւ̐��[�Ɩ{���̐��������ӂň�O�E��p�[�Z���g�A���{�˂͐ԊԊւ̂����̍��Y�J��A����Ɏs�擌�[�̋g�c�n���ň�Z�E�Z�p�[�Z���g�̊����ƂȂ��Ă���B

�@�ˎm�̐E���ƉƊi

�@�ȏ�̂悤�ɁA�s��̑啔���͒��{�˗̂ł��邩��A���R�̂��ƂȂ���A�s��̎Љ���ɂ͒��{�ː��̂��肩�����傫���e�����Ă��邱�ƂƂȂ�B

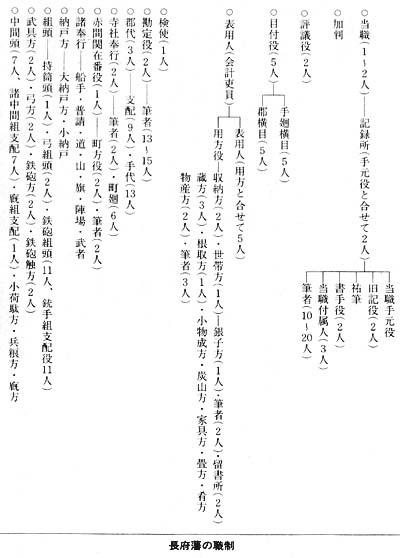

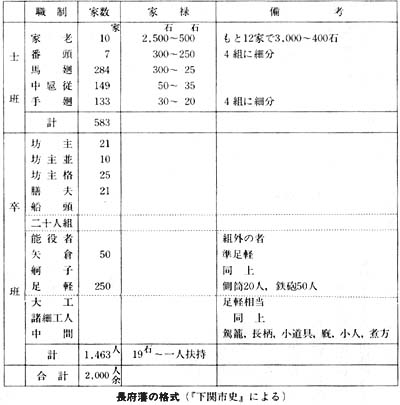

�@�����Ŏ��ɁA�ː��̍\�����݂Ă݂悤�B

�@���{�ˎm�͑������悻��Z�Z�Z�l�]�ł��������A�ނ���E�\�̂悤�ɔ��i�͂��j�{�˂ɏ����Ċi���Â����Ă����B

�@�����˂̏ꍇ���قړ����ŁA�ƘV�͎O�Ƃœ�܁��`��܁Z�A�ԓ��E�n��E��经]�i���イ�����傤�j�E���E�V��i�E��ҁE�����E�V�v�E�D���E��q�ҁE�v�q�i�����j�ҁE��H�i���y�����j�E���H�l�i���ԑ����j�E���y��g�i�|�g�E�S�C�g�j�E���ԘZ�g�i���āE�����E������E�X�E���l�E�ϕ��j�ƂȂ��Ă����B

�@�ˎm�̉ƕ��̊i�Â��ł���i���Ƃ͕ʂɁA���ۂɔː����^�c���Ă����E�\�̂悤�ȐE�����������B

�@�ː��̍ō��ӔC�҂ł��铖�E���ː��S�̂����A�����E�]�c���������������B�ڕt���͔ː��̔���i�Ђ��j�����@���i�ׁE�ܔ��Ȃǂ�S������Ƌ��ɓy�؍H���E���n�Ȃǂɂ����鉡�ڂ�����B

�@�\�p�l�i�悤�ɂ�j�͔ˍ����E�ݕ��E�o���̂��Ƃɂ�����A���g�E������͑d�ł�Ɛb�̉Ƙ\�̂��ƁA�S��E���Е�s�E�ԊԊ֍ݔԖ��͒n���s���ɂ��������B�ȏ�̐E�ɂ͂��ׂĔˎm���C�����ꂽ�B |

|

|

���{�鉺�����i

���܂��c�镐�Ə��~�̒�����Ɠy��

�@�鉺�����{

�@�˗̂͒����Ƒ����Ƃɕ�����Ă������A���{�˂̏ꍇ�A���͒��{�ƐԊԊւ̓�����Ȃ������B

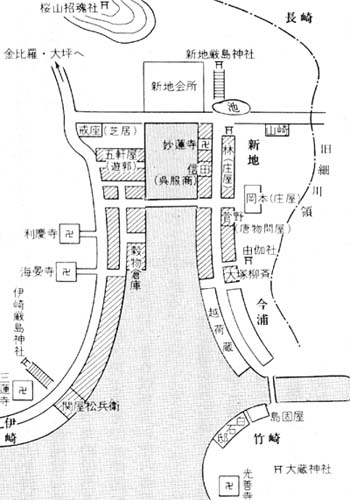

�@�ԊԊւɂ��ẮA���Ƃŕʂɏq�ׂ�Ƃ��āA�����ł͂܂����{�˂̏鉺���ł��钷�{�ɂ��Ă݂Ă݂悤�B

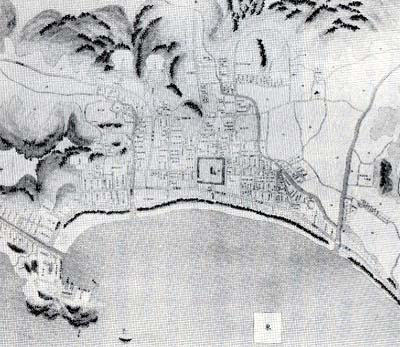

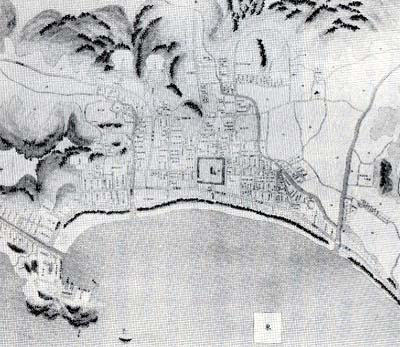

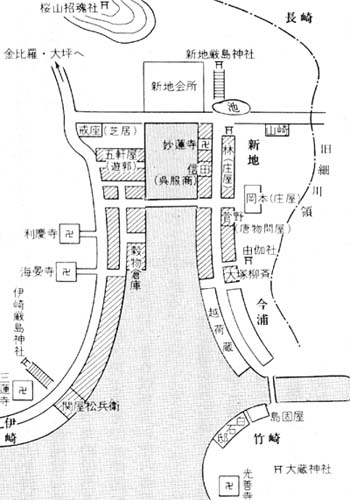

�@���{�̒��́A�Ñォ�獑�{�̏��ݒn�ł����������ɑ������璬���`������Ă���A����l�i�V����j�N�����́u���卑��A�Ѝ�V���v�i���{�_�Е����j�ɂ́A�k���E�㋏�m�����E���m���E��m���E���l���E�y�В��E�ʏ����E�T�m�b���Ȃǂ̒���������B

�@�܂��ߐ������̂��̂Ǝv���钷�{�Ð}�ɂ́A���̓���̋����i���������j�ɖї����̋��ق�����A���̖k�̒d���i���j��܂ł̊Ԃɐ��p���E�䑠���~��泐b�̉��~�n�Ƒ����āA���܂̎����E�������ƂȂ��Ă���B |

�����ƒ��{�鉺���@���܂����330�N�O�̊G�}�̎s�X�n�����B

�i���{�}���ّ��j

|

�@�d���̖k�����ݏ��i���傤���傤�j��܂ł̊Ԃ̊C�ݐ��ɕ��s���ē�k�ɑ���R�z�������ɁA�k����������E���V���E�y���V�����E���l���E��V���Ƒ����A�u���m�֓��v�ɉ����đy�В�������B���̒����݂̐��̑�n�ɓ�m�{�i���{�j������A����ɐ��̎R�n�ɂ����āA�k���獑�����E�C�T���E���R���E�ΎR���E�����i�ɂ��炢�j���Ƒ����B

�@���{�̒��͈�Z�ꁛ�i�c����ܔN�j�̌��n���ł́u�{���v�Ƃ���A�����~�̐��͌ܔ����ł���B

�@��Z�l�l�i���ی��j�N��̊��{�_�Е����ł́A��������̍��i���̓��Ǝґg���j�����������Ƃ��m����B�������E�k���ɋ������A��V���ɐ����E�ߗނ̍��A���l���Ɍ����ނ̍ו��i�ق����́j���A�㑭�V�����E���V���̋��ނ̉�i�������́j���A�y�В��̒��i���j�E��i�ނ���j�ނ̍r�����Ȃǂ��݂���B

�@�ꎵ�����i�V���l�j�N�̐E��ł��E��\�̂悤�ŁA�u�{���v�Ƃ���ꂽ�鉺���̐��i�������Ă���B

�@���̐l���͈�Z��l�i���\���j�N�A���Ƃ����œ�Z�Z�Z�l�A���Ƃɒj�q�i����l�l�j���������Ƃ��ڗ��B

�@�������ꎵ���l�i�V���l�j�N�́u�L�Y�ˑ��Y�����v�ɂ��ƁA�l���͈�l����l�ƌ������Ă��āA�ː������ނ������Ƃ������Ă���悤�ł���B

�@�����͕{���ŎO��ꌬ�A�O���Ƃ��Ă̈���i����Ȃ��j���ŎO�㌬�A�Ȃ����ɂ͒���i�܂���������j�E�ڑ��i���������j���E���q���i�{�w�j�E�e�{�w�E�g�ҏh�i�܌��j�E�����h�i�܌��j�Ȃǂ��������B

�@�Ȃ����m�̐l���́A�˂̉Ɛb�c�Ƃ��Ďm�ǁE���Ǎ��킹�Ė���Z�Z�Z�l�A�Ƒ������܁Z�Z�Z�`�Z�Z�Z�Z�l�Ƃ݂�ƁA�鉺���̑��l���͎��Z�Z�Z�`���Z�Z�Z�l���O�ł������Ƃ�����B

�@�ꔪ�����i�����l�j�N�́u�{�������v�ɂ́A���ƎO�܋㌬�Ƃ���A�V�����Ƃ���ׂĒ���Ă������Ƃ��킩��B

�@�����̍ō��ӔC�҂͒���s�ŁA���l�̎x�z�ɂ͗L�͒��l�̒����璬��l��C�������B

�@�ŏ�ʂɎO�`�ܐl����Ȃ�N�����u���A���̉��ɒ����Ƃɏ��N��E�������E���s�i�E�ԉ��A����ɐl���K�v�Ƃ��鎞�ɖ�v�p�����B

�@�����̎����ɂ��āA��Z���Z�i������Z�j�N�����A���Ќ�����s�̏o�����u�����@�v�ɂ��ƁA�����̖h�A���ւ̏o���l�̊Ď��A�������l�̉��ւł̋K���A���z�̋֎~�A�u���m�֓��v�̋��̉��C�A���|�A�I���i�؉ƁE�݉Ɓj�̐\���A���ƕ~�l�E���ԈȊO�ɔ������邱�Ƃ̋֎~�A�Ȃǂ��߂Ă���B

�@���ł́A�����ΉЂ��������B��Z�Z�O�i�����O�j�N�����̎O�Z�Z�ˁA�㔪�i���\���j�N�ꌎ�̈�܁Z�ˁA�ꎵ�O�Z�i���ۈ�܁j�N�Z���̈�Z�Z�˂Ȃǂ̑���������B

�@���̂��ߔ˂͋ߐ��������炽�т��іh�̒��ӂ������\���n���Ă���A���Z�i��i�O�j�N�O���h�̖@���߁A�O�Z�i���ۈ�܁j�N�����ɂ͏��h�̒S�������߂āA�V�b�̖����ď��Ί�������悤�����Ă���B

�@�����̍s��

�@�˗̂̔_�����͑㊯���̎x�z���ɑ����A���X����������Ă����B

�@�㊯���͂܂������i����j�Ƃ������A�ˌ������E�d�ł̒��W�E���H���̊ēȂǁA������ʂɂ��������B

�@���N�O���ɂ́A�e���̑���l�ł���ȓ��i���낪����j�����o����閼���i�k��ҕʂɋL�ڂ����y�n�䒠�j�ɂ���āA�O�N����̍k��n�̔�������n�̏�ԂׂĔN�v�����肵���i�t��߁j�B

�@�S�����@���S���ɓO�ꂳ���A���̑F�c�i���j�A�����E�����̕��������A�ז��ւ̔ѕĂ̑ݗ^�Ȃǂ��s�Ȃ����i�t��p�j�B

�@�㌎�ɂ́A���N�̏t��ߌv��̂��߁A�e���̏������������ĕ��Z�p�𖽂��A��y���ĂƂ������K�̑d�ł̕t���ł���ɂ��O���ܓl�̊��ŕ��ۂ��A�䕁���O�ς�Ƃ��Ď��N���ׂ�����B�܂������āE���āE�n���E�؎�ĂȂǂ̕��n�����s�Ȃ����i�H��p�j�B

�@���̂ق��ɁA���ł̊��[�����A�C��ċ�A�ݕt�̒����A�n���҂ւ̋~�ĂȂǂ��s�Ȃ����i���p�j�B

�܂��可���Ȃǂ̑���l�̔C���A�S���ւ̖J�܁E�����Ȃǂ�ꌈ�����B

�@�e���ɂ͏����i��l�j�̂��Ƃɔȓ��E�ؐl�S��������A�����n���i�����j�O���Ƃ����A���̉��Ɍܐl�g���������B�����͑㊯�̎w���ŔC�����ꂽ���A�قƂ�Ǔ���̉Ƃ̐��P�ł������B

�@�c���O�����i���w�N�^�[���j�ȏ�������Ă��邱�ƁA��������[����{���S���ł��邱�ƂȂǂ����̎��i�ł������B

�@�����̌ˌ��W�A�N�v�̂ق��A�����i�������璥���������̌o��j�ɂ�����鑫��抨�i�����₭�Ȃ炵�A����ɂ����`�O��ƕĈꏡ�قǁj�̕t���A���̂ق�������ʁA���Y��y�؊W�̋Ɩ����s�Ȃ����B

�@���̋��ẮA������Z�Z�ɂ��N�O�l�A����ѕĎ��Z�����i����܍����j�A����ɓ�����E�M�n��Ȃǂ�����A�ߐ������ɂȂ�ƕc���E�ѓ���������邱�Ƃ��������B

�@�ȓ��́A�������{���S���̒�����I�C�����B�ؐl�S���́A�n���S���Ƃ������A�ȓ��̉��Ɉ�`��l�����āA�����Ɩ��̉������̑����G���ɂ��������B�ȓ��̉��ɉ��G�i�����Ԃ�j�Ƃ����`�ߖ����������B

�@�����ɂ͖{�S���i�c���E���~�������A�N��E�����S����B�{���E�����E�l�����Ȃǂƍו������j�Ɩ�j�i�����Ɓj�S���i��ׂŐg���̒Ⴂ�_���̂��Ɓj�Ƃɑ�ʂ�����̐g�����������B

�@�o�ς̐i�W�ɔ����A�{�S���E��j�S���̕ω��͂��������A���̐g���ɂ���Đ����S�ʂɎ�X�̋K�����������B

�@�Ȃ��A�_�H���g���̉��ɁA���{�ˁE�����˂Ƃ����͂���߂ď��Ȃ��������A�����E��l�ȂǂƂ���ꂽ�������A�����ʂɂ����ĕs���Ȉ������������B

�@������������

�@����܂ł݂Ă����悤�Ȕ˂̏����x�̂��ƂŁA����Ȍ㖋���ɂ�����܂ŁA�����̕ω��ɉ����Ď�X�̐��s�Ȃ�ꂽ�B

�@�ߐ������ɂ́A�m�_�H������{�Ƃ���g��������O�ꂳ���邽�߁A��X�̖@�߂��o����A�Љ���̋��X�܂ł��܂����K�����ꂽ�B

�@��Z���Z�i������Z�j�N�����A�h�Ώ��h�g�𐧒肵�āA�q���i�Ƃ��j�A���V�A���܁A�ו��i���ہj�A�g�p�l�E���l�̍�@�Ȃǂ̎���߂��o���Ă���A���Z�i����l�j�N�����ɂ́A�y�E�_�̈ߕ��Ɍ����g�p���邱�Ƃ��ւ��A�����i�V�a��j�N�ɂ́A�Ŗ�E�ɂ����̋֎~�̂ق��A���i�̐V���K�͏����ꗼ���K�l�ѕ��ɑ������邩�炱�̊�����N�v�[���̂Ƃ���邱�ƁA��҂̕s���ȏ���̔����A�����̔������߁A�E�l�Ȃǂ̎�Ԓ��Ȃǂɂ��Ď����G���o�����B

�@�܂��A���N�����ɂ͖��{���o�������F�̏���A�ߕ��̐ߖ�A�����₷��̖h�~�A�����E���}�̑i�l�i���ɂ�j����A�q����l�g�����̋֎~�Ȃǂ̈�Z������̓��ꔪ�����Ɍf�������B

�@����ɓ�N��A������u�V�a��@�x�v�߂��āA�̓��̎m���E�m���E�Аl�ɑ��A�ߐH�d�̐����S�ʂɂ킽��K�����o���A����𖽂����B

�@���̂悤�Ȗ@�߂̊�{�́A�قƂ�ǖ��{�̕��j�ɂ��������̂ł������B

�@���̂悤�ȌX���́A�o�Ϗ���������Ă���ɂ�Ă��т����Ȃ�A�̂����ۉ��v�i�ꎵ��Z�`�l�ܔN�j�̎��ɂ́A�̖��Ɍ�������炷�邱�Ƃ𖽂��A�ˎm�ɑ��Ă��ԊԊւɗV���ɂ������Ƃ�ؔ��Ȑ������֎~�����B

�@�ߐ������̈��肵���˂̌o�Ϗ��������Ɉ������A���̂���͉ߏd�ȔN�v�ƂȂ��Ĕ_���̏�ɂ������Ă����̂ł���B

�@���̂悤�Ȃ���A�ꎵ��Z�i��i���j�N�āA�����镂���i���������j�_���������u�����A���{�˓��̈��������{�̏����g�ɒ��i�����Ƃ����厖�����N�����B

�@���̓�N�O�A���{�˗̈�тł͓��Ƃ�ɂ�鑹�Q���Ђǂ��A�e���X����N�v�����炵�Ă����悤�ɂƂ̒Q�肪�o�Ă������A�ˍ����̋��R�̂��߁A��ȉƘV�̐��m�i�܂�����j�����͂�������ׂċp�������B

�@�����A�˂̔N�v���i�Ɓj�͎l��p�[�Z���g�ł��������A���m�����̒m�s�n�̓����i�����j���̈ꕔ�ƕ��Α��i�L�Y�S�L�c�����j���O�l�ܐΗ]�ɑ��Ă͎l�܃p�[�Z���g�̍����ł������B

�@���̔N�͑���l��̑�[�Ǝؓ���ɂ���Đ�ʂ������A���̗��N�͕��N��ł������̂ɖƂ�����Ƃ����̂ŁA�_�����͑ς���ꂸ�A�L�c�S��Ɛ��m���ɑi���A�܂��ˉƘV�j�D�a�i�ʂ��j�ւ��z�i�i�����j������������Ȃ������B

�@�����ő���l���́A�����ɋ��c���āA�]�˕\�֒��i���邱�Ƃɂ����B

�@�Ƃ��낪�A���܂��ܔˎ�̑�ւ�̏����Ƃ��āA���{�̏����g���A�ꎵ��Z�i��i���j�N�ɒ��{�ɓ��邱�ƂɂȂ����̂ŁA���̓����𗘗p���Ē��i���邱�Ƃɕς����B

�@�����������g�̓����������ꂽ���ƂƁA��͂��̎҂������Ƌْ��ɂ���ē|�ꂽ���ߎ��s�����̂ŁA���炽�߂ċ��c���A���������Ēf�s���邱�Ƃɂ����B

�@�����Ď�͂��ǂ��芸�s���A�i��͏����g�̎�ɂƂǂ����B

�@�˂͂������ɓ��h�������A�����g�͔_�����ɓ���I�ł������B�i�l�͌���ŕ߂����A�ԊԊւ̌�p���ɗ��u���ꂽ���ƁA�撲�ׂ��Ȃ��܂ܒ��{�̍��ɂɑ���ꂽ�B

�@�Ƃ��낪�ٔ��̎��A�撲�ז�l�̊Ԃɕ������N��A�n�������ɂ܂łȂ�A�_�����ɓ���I�Ŕ����̈����̂������������A��A�ْf�����������B

�@���ڊW��������l�l�l�͎��߁A�A���i���邢�j�̓�l�͊W���i�ӂ������j���ɗ��߂ƂȂ��đ��͂Ƃ��߂��Ȃ������B

�@���߂̎҂͓������A���{�����������܂킵�̂����A�����c�i�܂����j�̌Y��Ŏa�ꂽ�B

�@�������A�v�d�����̂��ߑ�����o�����ؗp�ؕ��͏ċp����A�O�N�̍v�n����������߂邱�ƂɂȂ��āA�_���̗v�]�͂��ׂĊѓO���ꂽ�B

�@�a��ꂽ��͂��̖�̂����ɂǂ����Ɏ��������A����A���m�Ƃ͂��̑����̐ӔC�����Ēm�s�n�̈ꕔ����グ��ꂽ���A�ꎵ��l�i���ۋ�j�N�A���{���o�z�i������ۂ�j���Ă��܂����B

�@���h����ˑ̐�

�@�ꎵ�l���i�������j�N��A���N�ʐM�g�����������Ƃ��ɁA���̂��߂̌o����債���Ƃ��āA�ˎm�ɖ����ĕ��㐧�i�Ԃ����肹���A��y���āj�Ƃ��āA�Ƙ\���Z�Z�Έȏ�͎l���i�l�p�[�Z���g�j���A��Z�Z�Έȏ�͎O�����A��Z�Έȉ��͓�����ŗ̎�ɏ�[����Ƃ����A��{�̏���i�����܂��j���Ɏ����V�ł�ˎm�ɉۂ����B

�@�]�ˎ���̒����ɂ́A�Q�[�������������ߔN�v�ɂ����x���������B�����ōĂєˎm�ɂ���悹���������ƂƂȂ�A�ꔪ����i�������j��ɂ́A���������̂��ߎm���̒m�s�E�\�Ă̔������肠���锼�m�y���Đ������{�����肵���B

�@���������ˍ����̋����ŊJ���邽�߂ɁA���{�̓V�ۉ��v�̎��ɁA���{�˂ł����m�w�o�g�̎R�{�s�Y���q���o�p����č������v�ɒ��肵���B

�@�m������̕�\�̎؏グ��A�^���E�t���ł̑����A���f����̗�s�Ȃǂ�f�s���悤�Ƃ������A�Ƃ��ɔˎm��ԊԊ֏��l�̖Ҕ����������Ď��r�����B |

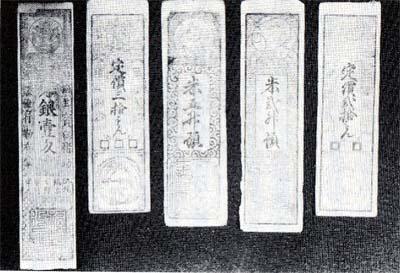

���{�˂̔ˎD

|

�@����ɋߐ������ȍ~�ɂȂ�ƁA�ˎD���Ŕˍ��������������������Ă����B

�@�ߐ��ł͖��{���ݕ��̒��������ɂ���A�����E����E�K���i���ɂ��j��݂��āA���i�唻�E�����j�E���i����E����j�E�K�i���K�j�̂�����O�݂�S���ʗp�̉ݕ��Ƃ����B

�@�������ߐ������ȍ~�ɂȂ�ƁA�ˍ����̋��R��ŊJ���邽�߁A�˂��������Ȃ킿�ˎD�s���邱�Ƃ������Ȃ����B

�@���{�͔ˎD���s�Ɉꎞ��������������A�ꎵ�O�Z�i���ۈ�܁j�N�ɂ����P���̂ŁA�������R�ɋꂵ��ł����e�˂͑����ĔˎD�s�����B

�@���i�͂��j�{�˂͈�Z�����i����܁j�N�����A�͂��߂ĔˎD���A����Ɉꎵ�l�i���l�j�N�ɂ͐V�D�s���Ă����̂ŁA���ꂪ���{�ˁE�����˂ł��ʗp���Ă����B

�@����ɑ��A���̍����˂����s�����ˎD�́A���̗̓�����̒ʗp�ł������B

�@���{�˂́A�ꔪ��O�i������Z�j�N�ɂ͑����D��̗̓��ł̋֎~��G��A����i�������j�N�ɂ͔��ˎD�����}�ɐ���ɑウ��ƐG��A�˓��ŗ��ʂ���ˎD�̐������͂������B

�@�ꔪ�܌��i������j�N�����A���B�˂͔ˎD�Ƃ��ĕĂɑウ�đK�D�Œʗp����Č��Z��s���A�C�h��̂��߂̗Վ��I�ȏo����܂��Ȃ������A���ꂪ���̌�ĎO���s���ꂽ�̂ŁA�D�̉��i�͂�����A�U������҂��o���B

�@�����������ƂŕđK�D�́A�����̔˓��o�ς��܂��܂������������̂ł���B

�@���{�˂́A���������������݂̂ɂƂǂ܂炸�A�O�C�ɖʂ��Ă���̂ŁA�O������N�����B

�@��Z�ܓ��i�������j�N�����A�Z�A�����ɐ����D�����q�A�����i����Z�j�N�p�i�́j���ɓ싞�i�i���L���j�̏��D�̕Y��������A��������̉��ł���������著��Ƃ����B

�@�������O���D�Ƃ̌����A���̂悤�ȋ����I�ȐڐG�����ł͂Ȃ��A�u�����i�ʂ��Ɂj�����v���ׂ��閧�f�ՂƂ��čs�Ȃ��Ă���悤�ɂȂ�Ɩ�艻�����B

�@�ꎵ��l�i�����l�j�N�A���{�˂͖����ɂ��ԊԊւ̉��i�@�i�������ȁj�ɔԏ���݂��Ď��������d�ɂ��A����ɔ��{�˂����{�����͂��ĊĎ����邱�ƂɂȂ����B

�@�ꎵ�ꎵ�i���ۓ�j�N�܌��A�ٍ��D���Z�A���ɗ��������̂ŁA���{�E���q�E�}�O�̊e�˂������Ǖ����Ă���A���N�ɂ͒|�m�q����Z�A���ɖC���z�����B

�@���̌���A���̎��ӂɈٍ��D�̏o�v���������̂ŁA���{�͂��̒n��̏��˂Ɍ��d�Ȍx���𖽂��A��Z�i���ی܁j�N�ɂ͍ēx�ɂ킽���Ĉٍ��D�ŕ����𖽗߂����B

�@�ٍ��D�o�v���́A�������i�ꎵ����`�ꔪ�Z�Z�N�j�ɂ��N�����B

�@�ꎵ����i�����l�j�N��ꌎ�����ɂ����āA�����E�g���E�i�c�Ȃǂ̊e�Y�̋��D���A��Z�����������Z�]�����ٍ̈��D�̕Y�������Ă���A����ɑ��ė��N�Z���A���{�˂łٍ͈��D�h���ɂ��܁Z�Z�l�ɋ߂��ˎm�ɓ����������Č��ނ���Ԑ����Ƃ��Ă���B

�@���̂悤�Ȉٍ��D�̗��q�ɁA�s��Z�����������ɓ��h�������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@���{�˂͓����̍������R�ɉ����āA�ٍ��D�����̂��߂̏o������A���悢�搭���I�ɂ��o�ϓI�ɂ�����̓x�𑝂��Ă������̂ł���B

�@���Y���̈琬

�@���������Ȃ��Œ��ڂ���鐶�Y���ƂɁA�����ƂƐ����Ƃ��������B

�@�����Ƃ́A�L�Y�S�F�����o�g�̉i�x�i�Ȃ��Ƃ݁j�ƚ����i�ǂ����傤����j�̎�ɂ����̂ł���B

�@�ނ͒��{�̎�ҏ��c���f�̌Z�ŁA�㗌���Ĉ�w�ɂ��킵���R�e���m�ɓ��債���B

�@���܂��ܒ���̐l�A���c�������@�𐴍��l���畷�����Ƃ������Ƃ����ɂ����̂ŁA���Z�Ƌ��ɒ���ɍs���A���c���炻�̐��@�������A���B�˂̉����Ŏ���ɐ��������B

�@�A�����Ă���Ɍ����������߁A�e��������̑可���ł��������Z�̌㉇�Ĉ������i����炬�j�̊C�݂Ɋ����A�����B

�@���͔̍|�͂��Ȃ�]�����������̂ŁA���{�Ɣ˂͔��ł������Ƃ��Ă��т����F�c�������B

�@���ꂪ���Ɖ��������Ƃ́A����A���{����l�{�ɔh�����Đ����@���Ă��邱�Ƃ���@�����邪�A�ˍ����ɂǂꂾ�����ʂ����������͂悭�킩���Ă��Ȃ��B

�@�����Ƃ́A�L�Y�S�g�����̉i�c���c�ł������B

�@�ꔪ����i������j�N��Z���A�����O���Z���̊J�삪�I�������ƁA�i�c���̉��c�s�V���E����̗����c�����q�E��I�̓���T�O�̋������ƂƂ��Ďn�߂��A�O���i�V�ۓ�j�N�l���A�����ĉi�c�Y�ɘZ���O���ꎵ���̊J�삪���������ƁA���c���Ƃɂ��������B

�@�O�҂��Õl�Ƃ����O�˂ŁA��҂�V�l�Ƃ����l�˂ʼn��c����悵�A�Ǘ��ב��Ȃǂ������Đ����ɂ��������B

�@�����������ɂ����K�͂ŁA���˓����c�̔�ł͂Ȃ��A����܂��ˍ������ǂ�قǂ��邨�킹�����^��ł���B

�@�@3�@�ԊԊւ̔��W top

�@���Ɠs�s�ւ̓�

�@���ւ��A��ʂɁu�ԊԊցv�Ƃ����Ă������Ƃ́A����܂ł݂Ă����ʂ�ł���B

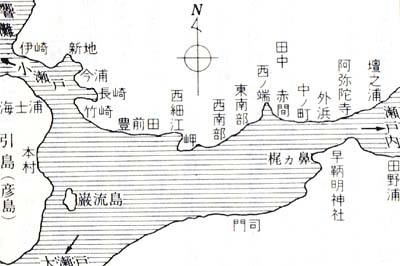

�@�����āA�Ñォ�璆�����܂ŁA��ɁA���O��ʂ̗v�n�ł���A�嗤�E�����ւ̌����ł���A�R����n�ł��邱�Ƃ��A�قƂ�Ǖς�Ȃ������B

�@���ꂪ�A����̔��W�Ƌ��ɁA�������ɏ��i���ʂ̗v�`�Ƃ��Ă̐��i�������Ȃ��Ă����̂ł���B

�@���łɑ��������̈�l����i������j�N���ɂ́A�ԊԊւ����ɂȂ��Ă���A�`���Ƃ��Ėԍ���g�D��������I�L�͏��l��n������Ǘ�����L�͒��l�������x�z���Ă������Ƃ��m���Ă���B

�@�ї����͂��̒n����ɂ����ƐԊԊ֕�s��ݒu�����B��܋�O�i���\��j�N�O���A���N�o���̎��A�L�b�G�g�͒��ق�ԊԊւ�������i�͂ԁj�܂ł̎����i��L�����[�g���j�𗤑������Ă��邪�A�ԊԊ֕�s�Ɍp�l����Z�l�A�H�K��ꔪ�Z�����x�����悤�����Ă���B |

|

�@���̐w��́A�����錳�a�D���̎���ɓ���ƁA���͌�ʂ̗v�Ղł���Ƌ��ɋ��Ƃ̒��S�n�Ƃ��Ȃ��Ă����B

�@��Z���l�i�����j�N�ꌎ�A�������l����ԍ��̋T�����E�q��ɏo�����ԗa��̏ؕ��ɂ��ƁA�����ꓯ���ԍ��i�Ԍ��j�ɉ^����i���H�Ǝ҂ɉۂ�����̐ŋ��j���o���A�K�v�Ȏ��ɂ͂��ł���p�D���o���A�����s�n���������ĖԂ���グ���Ă����܂Ȃ��A���̖ԍ��̂��Ƃ͐�g����̓`���ō�����Y�̂��邩���蒆�₵�Ȃ��A�Ƃ����Ă���B

�@���̋T���Ƃ́A���V�[���ɏZ�ލ����ŁA�u�v�V�p�v�i�������j�ŗL���Ȗ�≮�����Ƃ��Ă����B

�@���Ƃ͒������ɂ͍��O�i���ɂ��イ�A�y���̓y���j�I�ȑ��݂ŁA�ߐ��ɓ����čݒ��̗L�͏��l�ƂȂ������̂ł��낤�B

�@���̕��Ƌ̈ɓ��Ƃ��A���{�˂̐ԊԊ֒����ɂ������Ă����֍ݔԖ��i�ԊԊ֕�s�j�̉��ɑ����A�ݔԖ���㍲�����O�N��̈�l�ƂȂ����̂ł���B

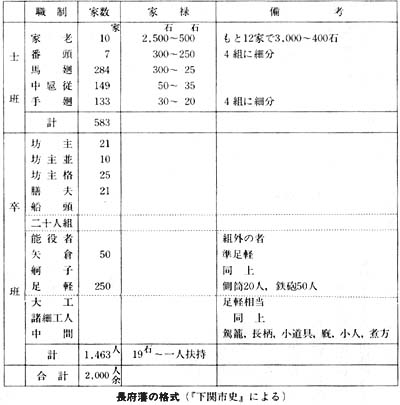

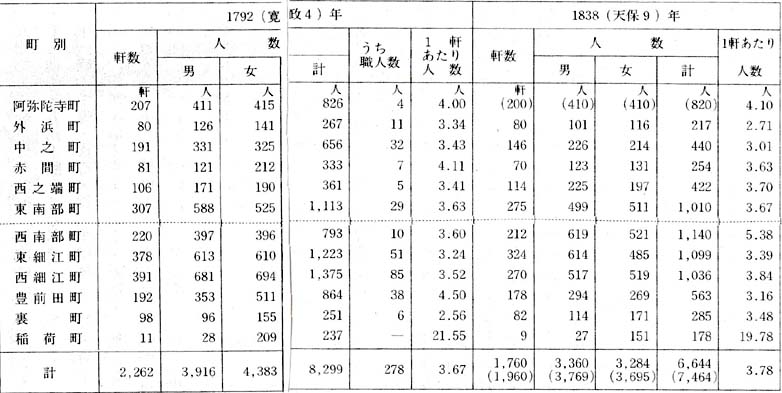

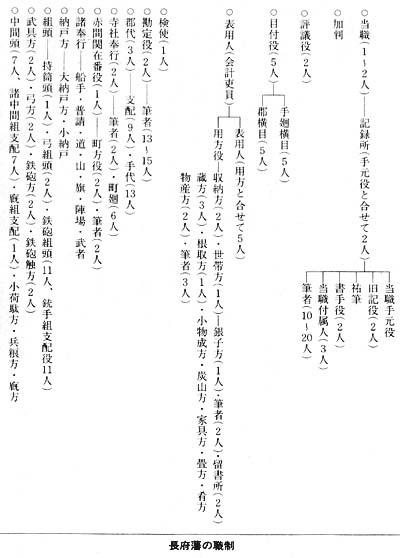

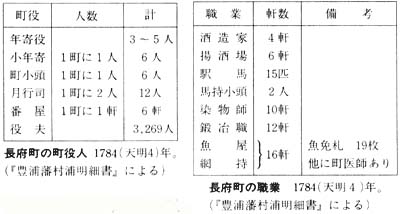

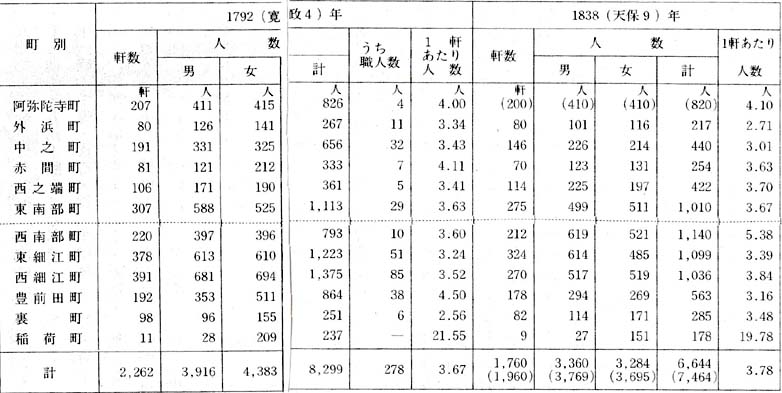

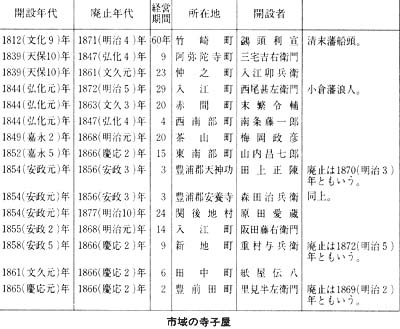

�@�Ƃ���ď�ߐ��̐ԊԊւ̌ː��E�l�����݂�ƁA�㍶�̕\�̂悤�ɁA�ߐ��O���ɂ͂����Ă��̑����͂Ȃ����A�����ȍ~�ɂȂ��Ċi�i�ɑ��債�Ă��������Ƃ��킩��B

�@�܂��A���{�˂��琴���˂�������Z�O�i������j�N�̖L�Y�S�Òn�}�ɂ���āA�ԊԊւƂ��̎��ӂ̑������݂�ƁA�E�̕\�̂悤�ł���B

�@���̕\�ł݂�ƁA�ԊԊւ͍���Z�����Η]�ŁA��̕\����݂Č����͈�Z�Z�Z�����z��Ɛ��肳��邩��A���ł���Ȃ���_�Ƃ����Ȃ肠�������̂Ɛ��@������B

�@�ԊԊւ��u���̘Q���i�Ȃɂ�j�v�Ƃ��u���Q�v�Ƃ�������悤�ɁA���ɂ������{�̏��i�W�U�n�ƂȂ��ēo�ꂵ�Ă����̂́A�����q�H�̊J�ʂɂ���Ăł������B

�@����͓��{�C�݂̉��H����R�A�ɂ����Ă̏��i���A������u�k�O�D�v�ɂ���ĐԊԊւ��o�Đ��˓����q�s�����ɗA������q�H�ł���B�ߐ������̊��i�N���i��Z��l�`�l�l�N�j�A�͑������i��������j�̎�ɂ���ĊJ���ꂽ���̂ł���B

�@����܂ł͉z�O�։�E�ዷ���l������i�̖k�݂��o�ČΏ��n��A�ߍ]��{�E��ÂȂǂɉ^�����ꂽ���i���A�����q�H�𗘗p����悤�ɂȂ��āA�����̍`�͋ǒn�I�Ȍ��Վs��ƂȂ�A��Ō����������B���̔��ʁA�ԊԊւ͑傫�����W�����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�ԊԂ���ɍ�E�|���

�@�Ƃ��낪�A�E��\�̂悤�ɁA�ԊԊւł͌��\����������ɂ����āA�����Čˌ����������Ă��Ȃ��B

�@����͐V�����ˌ����|��E�ɍ���ʂɐi�o���Ă���������ł͂Ȃ����Ǝv����B

�@�O�ɏq�ׂ��悤�Ɉ�Z�O�i������j�N�A�����˂����{�˂��番�����ꂽ���A�`�p���܂߂��ԊԊւ̒n�͒��{�˗��i���]�ȓ��A�u�{�ցv�j�ŁA�L�O�c�i�Ԃ��j���琼�̒|��Y�E�ɍ�Y�͐����˗̂ƂȂ����B

�@�ꎵ�ꔪ�i���ێO�j�N�ɔ��ׂٍ̈��D��ŕ����������N�������A���{�˂͒��{�˂̏d�b�א쎁����ɍ�Y���䂸��A���ŎO�Z�i���ۈ�܁j�N�A�ɍ�O�ʂ̊C�݂ƁA���Y����ɍ�ւ̓��]���J���Ē�������A�ɍ�E�V�n�Ƃ��Ďx�z���邱�ƂɂȂ����B

�ߐ��̐ԊԊ֕t�߁@�X���͊C�݉����ɑ����Ă���

|

�ɍ�E�|��t��

|

�@�ߐ������E����̒|��Y�E�ɍ�Y�́A�Ƃ��ɐ����C�^�ɂ���āA���Ƃɒ|��Y�̔��W�������������B

�@�������A�̂��ɏq�ׂ�悤�ȐԊԊւ̖≮�����i�����ԁj�̈��͂����������߁A�����ł͊ԉ����͎��{����Ȃ������B

�@�l���́A�ꔪ�O���i�V�ۋ�j�N�A�|��Y�����Z�Z�l�A�ɍ�Y�����ܐl�ł������B

�@���{�˗̂̈ɍ�E�V�n�ł��A�ꔪ�l���i�V�ۈ��j�N�ɐl���͋㎵��l�ƂȂ��Ă����B

�@���̂ق��A���l�Ƃ��Ēj�ܐl�E����Z�l�l�A�����E�������D���h�Z�㌬�A���p�����l�Z���Ƃ����悤�ȂƂ���ɁA���炩�ɐ����C�^���ɉh���Ă��邱�Ƃ��m����B

�@���B�˂̔ː����v�҂Ƃ��ėL���ȑ��c�����́A�ꔪ�l�Z�i�V�ۈ��j�N�㌎�A�V�ۉ��v�̈�Ƃ��āA���֔������ɉz�ו������˂����A�k�O���Ղ𗘗p���Ĕˌɂ̏[�����͂������B

�@�z�ו������ł́A�����D���^��ł��鏤�i�i�z�ׁj���ɂ��ċ��Z���c�݁A�܂��˗��ɂ���ď��i�̕ۊǂ�������A�˓��̕ĂȂǂ̎Y������D���A���p������ȂǏ��Ђ̂悤�Ȏd���������B

�@���ɐԊԊւɂ��Ă݂悤�B

�@�ԊԊւ͉E�̒n�}�̂悤�ɁA����Ɏ��E�O�l�i�Ƃ܁j�E���V���E�ԊԁE���V�[�E�암�i�Ȃׁj�E�]�ƘA�Ȃ�A�w��ɋu�˂�w�������������̊C�݉����̍ג������ō\�����ꂽ�B

�@�ꎵ�l���i���ۓ�j�N���ɂ́A���łɓ암�������E���ɕ�����A�܂��]�������E���ɕ�����ċォ���ƂȂ�A����Ɉ�ׁE���̓�����������B

�@���{�˂͓��암���Ɍ�p����u���A�֍ݔԖ����o�������A������l���ē��A�������Ƃɑ��Ă̕������Ɖ^���̒����ɂ��������B

�@�ԊԊւ̒���l

�@������l�ɂ͑�N��E���N��A�ꏊ�ɂ�華���������B

�@��N��͈ꔪ�Z���i���a���j�N������ɓ��E���b�i�������j�E����̎O�ƂŐ��P�����i�ꔪ��O�N���璆��Ƃɑ������L�ΉƁA�V�۔N�Ԃɓ��c�F���q��ƂɂȂ����j�A���Ԑ��Ŋ֍ݔԖ��̖��߂������A���V�[���ɂ���ڑ㏊�ɏo�d�����B

�@�e���ɂ͏��N���l�i�̂���l�ɂȂ�����������j������A��㐧�ŕK�v�ɂ���Ėڑ㏊�ɏo���B

�@���������N��̂����A����Ɏ����̎҂͓��ʐE�ŁA���̉��ɏ�����u���A�����̂ق��ɒ��{�˗̑S�ʂ̉Y�X�̎������Ƃ����B

�@���̂ق��A��N��i�E���N��i�E��p�B�E������E�ڑ�E���M�ҁE�ږ����Ȃǂ��������B

�@��N��i�⏬�N��i�͑�N��E���N��ɂ��������̂��鎞�ɐE�����Ƃ�҂ł���B

�@��p�B�͔ˍ��������������ځA������͒���̊���A�ڑ�͖ڑ㏊����������A���M�҂͒���̏��L���ł������B

�@�ڑ㏊�͌Y����̎d�����s�Ȃ��A�Ɛl�̌쑗����Ă̂�������Ȃǂ̎d�����������B

�@��B�ɍł��߂��O�l�������i�T�R�����{���j�ɂ͑D�ԏ����u����A�n�C�̑D�q���Ď������B

�@��N��⏬�N���̒�����l���A���̗L�͖≮�̒�����o�邱�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B

�@�ԊԊ֎��ӂ̓c���E�����H�E���c�Ȃǂ́A���{�ɂ���S�オ�x�z���A���̓y�n�̏������N�v����������ɂ��������B

�@�Ȃ��A�����˂��|��Y�E�ɍ�Y�ɍݔԖ���݂��A�e�Y�ɑ�N��E������u���Ď��߂������B

�@���{�˂͐ԊԊւ̔��B�ɂ�A�ꎵ���i�V��j�N�̒��ׂł́A�ݔԖ��l�E�ŕ������ݔԓ�l�E����������l�E�哛�����l�E�Ζ�Z�l�E���y���Z�l��u���A�Z�O�i�����j�N�ɂ͐V�n�J�����s�Ȃ��A�����i�F���j�E�|�m�q���E�Z�A�i�ނ�j���Ȃǂɂ͉����ԏ���ݒu���A�Z���i���a�܁j�N�ɂ͈ɍ�ɍɔ��i������j��݂����B

�@���{���A�ԊԊւ��o�R���鏤�i���ʂ��S���o�ςɑ傫���e�����邱�Ƃ��d�����āA�����C�^�𗘗p���開�{��ĂȂǂ̎����̏�߁A���Ƃ��Γ�j�D�~���̐��@�������Ή��݂̊e�喼�ɗ����Ă���A���{�˂���Z�����i����O�j�N�A�����ɂ���ĐԊԊւɏ�ĉ�������݂����B

�@���̎��A���{�˂ɑ��ď�\�������ڕt�@�K�ł́A

�@�`�ɏo�����A���喼�̏ꍇ�͖{�w����̐l���Ȃǂ̏؋������悭�݂邱�ƁA

�@�Ɛb�E���Аl�E�S���E���l�E���̑��̏ꍇ�͂��̕ۏؐl�̏؋�������t�Ȃǂ��悭�݂邱�ƁA

�@�m���E���l��̏ꍇ�͉�����`���悭���͂��邱�Ƃ��������Ă���A�C�̊֏��̂悤�Ȗ�ڂ������Ă������Ƃ�����������B

|

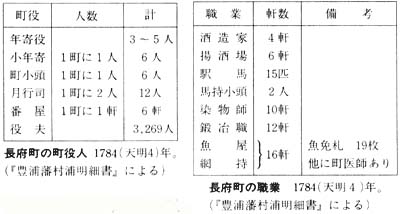

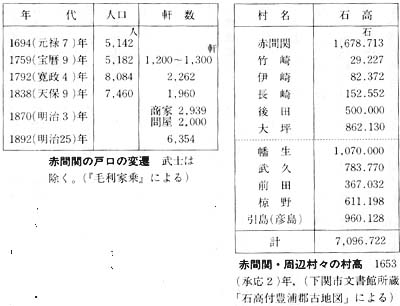

�ԊԊւ̌ː��E�l���@1792(����4�j�N��ג��̏���209�̂����A�V��142�A�Ái���ނ�j16�A1838(�V��9�j�N�̑�����6,644�l�ɁA

�����̒|��E�ɍ�1,791�l�ƁA���{�˗̍��Y�E�V�n570�l�Ƃ����v����ƁA���̍`�p�n��̑��l����9,005�i����9,825)�l�ɂ̂ۂ�B

�Ȃ��\�̂����i�@�j���͐���A���m�l���͏������B�i�u�ї��Ə�v�w�V��9�N�ԊԊl�ʒ��x�ɂ��

|

�@���Ɋe���̏ɂ��āA�ꎵ����i�����l�j�N�̖��{�̏����g�ɒ�o�����j���ƁA�ꔪ�O���i�V�ۋ�j�N�́w�ԊԊl�ʒ��x����A���������E�l����\�ɂ��Ă݂�ƁA��\�̂悤�ɂȂ�B

�@���̕\�ł݂�ƁA���̖�܁Z�N�ԂɁA���V�[���E���암���������āA���̒��X����`�]�̌ˌ��̌������݂���B

�@���V���͐ԊԊւ̒����Ɉʒu�������Ƃ��疽�����ꂽ�Ƃ������A���̌ˌ��͓��̌����ł���B���V�[�͋��Ƃ⍋���������������ł���B

�@���암���͐��V�[������܂���≮�̕����ŁA���̔��Ȑl�����͖k�O�i�����܂��j���Ղ̐���ɂȂ��Ă������f�ł��낤�B

�@���암�����琼���̒��X�����������̂́A��≮�Ƃ̋����ɔs�ꂽ���≮�̖v���A�܂����d�w�炪�V�ۂ̋Q�[�̂�����Œ����痣��Ă��������Ƃ�A�����i����Ɓj�̓c������ɔN�X�㍻���͐ς��āA�������D�̑D�������ނ��������Ȃ��Ă������Ƃ����낤�B

�@���������ꂾ���ŐԊԊւ����ނ����Ƃ͎v���Ȃ��B����͐�ɏq�ׂ��悤�ɁA���ӂ̈ɍ�Y�E�|��Y�̕��ɐl��������Ă������悤�ɍl�����邩��ł���B

�@�j�ג��ɂ͗V�s���������B�V�۔N�Ԃ̈�ג������㌬�̂����l��������ŁA���Y�ܘZ�l�E���i���ނ�j���l�E�O�����t����ܐl�A�ꌬ�Ō��l���ő�ɂ��ėV�s�W�̑��l�����ꎵ���l�ɒB���Ă���B

�@�Ō�Ɉ����ɂ��Ă݂悤�B�Â��w���{���I�x�Ɂu����̈����v�Ƃ݂��邪�A�ꔪ�Z�O�i���v�O�j�N�ɕF���Ɖ��������B

�@���{�˗̂ŁA����������Ď��ӂɁu�����E���Y�E����v�Ƃ���ꂽ�B

�@��Z��@���i�c����܁j�N�̌��n���ł́A�����̑����O���Η]�A�S�����~���ƂȂ��Ă��邪�A�ꔪ�l���i�V�ۈ��j�N�̎j���ɂ��Ɛl�����������Ă���B

�@�D��H�E�D���ď�E���D�ȑł��ȂǑD���W�̐E��̂ق��A�������E�g�����E�ؔҁE�����E���āE�����āE�ΉԊD�āE���ʁE�l�H�Ȃǂ������B

�@�S���I���i�W�U�Z���^�[

�@�ȏ�ŁA�ԊԊւ̍`�p�@�n��̗l�q���ЂƂ킽��݂Ă����킯�ł��邪�A���ɁA���Ɠs�s�Ƃ��Ă̖ʂ���A�ԊԊւ̔ɉh�Ԃ���݂Ă䂭���ƂƂ��悤�B

�@�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�����q�H�̊J�ʂƖk�O���Ղɂ��A�ԊԊւɂ͑S���e�n����̕��Y���W�������B

�@���̔ɉh�̂��肳�܂́A�ߏ��卶�q��́w���������Y�Q���x�Ɂu���̊ւƂ����ɂ������A������̑喩�A�k�ɒ��N���R�C�A���ɒ���F�����A���y�i����ǁj�E�a�����i�I�����_�j�̑㕨�i������́j���A���ȗ[�ȂɈ��������āA���z�o�Â�͓��D���A���ɐ�іږ��іځA��������₪��ԁA���F���E����������v�ƕ��w�I�ɋL����Ă���B

�@�܂��A�ꎵ�����i���i�l�j�N�ɗ��������X�E�F�[�f���̐A���w�҃c���x���O�́w���{�I�s�x�ɂ��A���̍��̐ԊԊւ̏ɂ��āA

�@�召�l�X�̌`���̑D�O�Z�Z�������o�����ď��i�̏W�U�n�ƂȂ��Ă��邱�ƁA

�@�\���J�̂Ƃ��̍D���`�ƂȂ��Ă��邱�ƁA

�@����̏��i���C��̂���ɗ��Ȃ����ƁA

�@�����̏��l�����W���đ��n���ł͗̍��o�ςɂ͂܂�ē���ł��ɂ������i�ł����n�ł͎������Ă��邱�ƁA�Ȃǂ��L���Ă���B

�@�����Œ��p���ꂽ���i���ꎵ�����i���i���j�N�ꌎ�́w���~���g�i�d�j���菑�x����A�n��ʂɕ����Ă݂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@�k�����\�\����ԁE���i�ɂ���j�E���m�q�E�\�㊱���i�ق����j�E�z�㊱��E�Ìy�āE�\��āE�{���āE�ŏ�āE�����āE�V���āE�đ�āE�z��āE�����āE����āE�Ìy�哤�E��Ӓn�哤

�@��B���\�\�X�i�낤�j�E�����E���i�͂��j�E���������E�����\�E���E�L�O�āE�}�O�āE��O�āE���Ă���юG���E����q�E��B����E�����

�@�������\�\�X�E�J�ȁE�S�E���؎��E�ؖȁE�Î�E���E���E���E���E�����E���Y�E�C�Y���i�~�E���j�E�n�āE�o�_�āE�����āE�����āE�����āE�n�哤�E�������� |

�@������݂�ƁA�ԊԊւ𒆐S�Ƃ������Ռ����A�Ìy�C��������{�C���A�����E��B�܂ł̍L���͈͂ɂ܂ł����ł������Ƃ��킩��ł��낤�B

�@�ԊԊւ̖≮��

�@����瑽��E���ʂ̏������Y�̈ڏo���ɏ]�������̂́A�ԊԊւ̖≮�ł������B

�@�ނ�͎戵���i�ڂ�Ǝ�E�ƑԕʂɁA���D�i���Ԃӂ��j�����L���邫�܂������̏��l�ň��̉�Ǝґg��������A���Ԃ����ʼnc�Ƃ�Ɛ肵���B�@�����≮���i��ʂɂ͊����ԂƂ����j�Ƃ������B

�@�ԊԊւ̖≮���́A�̓y�ł��钷�{�˂̕ی�������ĉc�ƂW���������A���{�˂����F�����̂́A�����炭�c�������i�ꎵ�Z���`���Z�N�j�ɏo����������Ԃł��낤�B |

�ԊԊւ̍`

�����̋ъG�ɕ`���ꂽ�A�ɍ肩��암�i�Ȃׁj���ɂ����Ă̕��i

|

�@�≮�E���������X�E�g�����E�ʁE�����E�ޖ؏��E���d�E�������E���˕��ʁE�������蔄�≮�E������E������≮�E�����X�E��퉮�E������D���̈��ł���A�����ɂ́A���u�n���ՂɂƂ��Ȃ����D�≮������p趉ݕ����������X���A�܂��ݕ����i���戵���Ǝ�݂���B

�@���ꂼ�ꊔ�D�̐����������āA�^����i���K��j����[���邩���ɁA���D�̂Ȃ����͉̂c�Ƃł��Ȃ������B

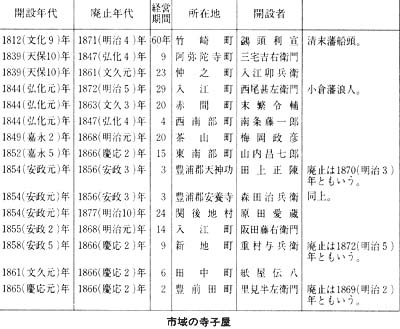

�@���̂�����퉮�̋T���͈�Z�Z���i�c����Z�j�N�̑n�ƂƂ����A���݂ɂ������Ă���B

�@�܂��A�������蔄�≮�̋ˎR�A���˕����̎O��A���������X�̐�艮�Ȃǂ��A��Z�Z�N�]���������Ƃ����B

�@�����̖≮���̂����A�u���i��낸�j�≮�v�Ƃ��Ăꂽ�≮���ł��L�͂ł���A���فE�q�ɁE�^���E�ϑ��̔��Ȃǂ̋Ɩ����s�Ȃ��A���ƂɈϑ��̔��̎���z�́A�S���Ƃ̔����ɂ�����Ƃ���ꂽ�B

�@���߂͖≮�����ŎO�Z�̊��D�ł������̂��A�ꎵ�㔪�i������Z�j�N�ȍ~�͎l�Z�Z���A�ʂɒ��Ԓ������ŔF�߂����̂Ǝv����U���D������������āA���킹�Ďl�Z�����ƂȂ����B�≮�́A�ꎞ�A�����˗̂ł��g�D���̓��������������A���{�ˑ��̈��͂ŗ��������ƂȂ�A���{�˗݂̂̂ƂȂ����B

�@�≮�ɂ͑�ԉ��i�{�ԉ��j�Ə��≮�i�e�≮�܂��͑��≮�j�Ƃ��������B��≮�͔˂̉������������B

�@���̂����k�O�i�����܂��j���i���戵���k���≮�i�k�O�≮�j�̗͂��ł������A�≮������i�����j���o�����B

�@�≮������͈ꔪ�O���i�V�ۈ�Z�j�N�A�˖��ɂ��O�l���N���i�˂��j�ł����邱�ƂɂȂ�A���̒��̈�l�͑�N��̎҂��Ȃ邱�ƂɂȂ����B

�@�Ȃ��A�k��≮�͓���i�������j�N��Z���ł��������A�����̏��߂ɂ͈ꔪ���]�A���������ɂ͎O��`�O�O���ƂȂ����B

�@�ꎵ�㔪�i������Z�j�N��ꌎ�́u�≮�S�����v�ɂ��ƁA�≮�D�͔N�X�X�V���邱�ƁA��N�Ɍ��K��O�܊ѓ�Z�Z�ڗ]����ꌎ���{�ɏ�[���邱���i����͒��{�˂̏d�v�Ȏ����ł����āA�≮�͉�i�����j�̕ύX���ł����i��≮�Ƃ����j�A�ǂ����Ă��ύX���Ȃ���Ȃ�Ȃ����͌��K�⊄�͖����A�ݏZ�̒��̔N������̎w�}�������邱�ƂȂǂ̋K�肪����B

�@���N�l���̐V�D���ւ́u�䏑�o�v�ɂ��A

�@���D�������Ă��邪���������Ȃ����i�x���j�ł��A�N����ܕ�����[���邱�ƁA

�@�Ȍ�u�e���i�킫�����j�V�q�v��D��Ȃ����ƁA�≮���D���Ȃ��Ė≮�������Ă���҂͂��̉ו���v�����邱�ƁA

�@���≮�̎w���ɂ���đ����̏��������邱�ƁA�������͂������Ă��Ȃ����ƁA�Ȃǂ��w�����Ă���B

�@���K�⊄�����͂���Ζ≮�̑y��ł����Ē��Ԃ̂�������I��A��Z�l�O��ō\������A���K�̊����⒥�W�A���c�̒���Ȃǂɂ��������B

�@�ˍ����ƐԊԊւ̌o�ϗ�

�@���{�˂ł͂����̖≮�����Ƃ����āA�ԊԊ֎s�����������Ƌ��ɁA���̌�p���i���悤����j������≮�Ɋ֑����i����܂��j�̕��������s�Ȃ킹���悤�ɁA�˂Ɠ����≮�Ƃ̌��т������������̂ł���B

�@���������̂悤�ȋƎ�ʂ⊔�D�Ȃǂ̋K�����A�ǂꂾ�����S�ɍs�Ȃ�ꂽ���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���Ԃ͎���Ƌ��ɂ������ɗ���Ă��Ă���B

�@��ɏЉ���u�≮�S�����v�ɂ���āA�˂͖≮���̋K�����Ăы������邱�Ƃ�G��Ă���A�ꔪ�O���i�V�ۈ�Z�j�N�ꌎ�ɂ��d�˂Ė≮���̋K���̍Ċm�F�Ə��@�Ƃ��A���т����B���Ă���B

�@���Ȃ킿�A�ߍ��≮�����i�Ȃ������j������ĉ�����q��D������A�≮�D�i�ӂ��j�������Ȃ��҂��c�Ƃ��������A���h�i����ǁj�̎҂���≮�̎w�}���������ɏ���������A��ԉ����D���i�ӂȂāj�̎҂ƒ�����������A�k���≮�̎҂��q���̗��g���\����ׂ̈˗������Ƃ������A�������≮�̏����̗̈�ɓ��g��A�≮���������̎x�����������点����A���D�̂Ƃ��̑��D���o���̂���≮�����ł���̂ɂ����������A�Ƃ����悤�Ȉᔽ�A���̂ق��A�l���E�g�p�l�E����l�E���K�i��������j���W�E�≮������ȂǁA���т�����@�i���傤�ق��j����邱�Ƃ𖽂����B

�@����������ł��Ȃ��A������Ƃ��ĉݕ��̑��D���₦�Ȃ��̂ŁA�㌎�ɂ͔����������āA���̌��K��̍팸�������̋����K���Ȃǂ�B���Ă���B

�@���̂悤�ɁA�ԊԊւɂ�����≮�����x����̂ɂȂ������Ƃ́A���{���]�ˁE���E���s�ɂ����āA�ꔪ�l���i�V�ۈ��j�N���Ɋ����ԋ֎~�߂��o�������Ɠ����悤�ȕ��Q�������Ă�������ł���B

�@�܂�A�≮�������Ԃ����̊���������邱�Ƃɂ̂ݔM�S�ɂȂ�A���肩�瑝�債�������k�O���Ղ̊����ȏ��Ɗ����ɑ���������Ȃ��X�����o�Ă�������ł���B

�@���{�˂��≮�����x�̌�������т��ѐG�ꂽ�̂́A�ˍ����̗L�͂Ȏ������ł��邱�̐��x���Ȃ�Ƃ����Ď�낤�Ƃ������߂ł���B

�@�������k�O�D�̊�`�́A�암�������ł͂Ȃ��A�����˗̂̈ɍ�ɂ��Ђ낪���Ă������B

�@���Ə�̋@�ւƂ��āA�ĉ�������N���i�ꔪ�ꔪ�`�O�Z�N�j�A�˂̋��Đ_�{�i���ɐݗ����ꂽ�B�@����́A���Ă���Ă̂��蔄���ő�������Ď��������̂ł���B

�@�ꔪ�Z���i���v���j�N�A�ˉc�ɂ��ĕ��Y��Ɖ��̂����암���Ɉڂ������A���X�Z���i���v�O�j�N��ꌎ�A����ɏ��ו���ƕς��ē��암�i�Ђ����Ȃׁj���Ɉڂ����B

�@���ꂪ����ɘZ���i�c���O�j�N�O���A�ˉc�̌J���i����킽�j��Ə̂��Ă��̕��X��c�����ɐݗ��A�Z���i������j�N�����{�ɑ���z�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��āA���̗��҂Ƃ������i���傤�܂��j��Ɖ��̂��A�˂̉^�c����ԊԊ֏��l�̎�Ɉڂ����B

�@�����ł͈ꔪ�Z�O�i���v��j�N�A�����i�����j�̎�n���݂̂��s�Ȃ��A�����i���傤�����j�Ă�F�߂��A�����߂┄���߂̎c���͕K�炸�����ōs�Ȃ����Ƃɂ����B

�@���̌��ĕẮA�̂��ɖh���Ă𒆐S�ɂ����B�Ȃ��A���Ď�n���͓��n���킪���ŏ��ŁA���ꂪ�̂��̑S���̎�����ōs�Ȃ��邱�ƂɂȂ������̂ł���B

�@�Ȃ��A���{�ˎm���i�͂��j�{�˂ɉe������āA�z�ו��i�����ɂ����j������ԊԐ_�{�̂���g�ΎR�̐���A�֖�C���ɋ߂��i�암���j�ɐ݂����悤�ł���B

�@�܂��A�ԊԌ��i������j�͋ߐ������ɂ��łɗL���ŁA�����̏��l�H�������̈ꔪ�Z���i���a���j�N�́w�}���I�s�x�ɂ��u���n�̖��Y�ɂČ��Ƒ����v�Əq�ׂĂ���B

�@�ԊԊւ̔��W�͒��{�˂͂��Ƃ��A���{�˂ɂƂ��Ă��o�ϓI���W�̃h�����ƂȂ����B

�@�ԊԊւ̔��W�̒�����˂̎w���̂��Ƃɉ��u�n���ՂɊ������Ă��������A���Ƃ��ΖL�Y�S�a�~���o�g�̒��씼���q���L�Y�S���쑺�o�g�̔��ΐ���Y�̂悤�ȁA�F�����Ղ��͂��߁A���˓��E��B�e�n�Ƃ̎���ɐi�o����l���ݏo���Ă������B

�@�ނ�͏��Ə�̗��v��Nj��������łȂ��A�����u�m�̃p�g�����ƂȂ�A�܂��ː��ɂ���������āA�����ېV�����̂����̍v���҂ƂȂ����̂ł���B |

�z�ו�������

|

�@�֖�̓n���ƊX��

�@�ԊԊւ̔ɉh���x�������̂́A�P�ɊC�^�����ł͂Ȃ��B

�@�ԊԊւ͎R�z�E�R�A�����̍����_�ł���A�{�y�Ő��̌����ł���Ƌ��ɁA��B�ւ̓n�C�̍ł��߂��v�n�ł��������B

�@�T�R�����{�̐��ʒ����̉����u�R�z���v�̐Δ��́A�ꔪ�����i�������j�N�̌����̂��̂ł���A���̓����ɂ���������n��ɂ́A�Ì��i�����j�ԏ��i�֏��j���݂���

��A�o������l�X�����₵�A�}�E�����i������j���Ƃ邱�Ƃ�敨�Œʂ�҂͌˂��J���邱�ƁA�ւ��o�鏗�͏ؕ���n���A�����ҁE���l�E�s�R�҂͏ؕ��������Ă��n���Ȃ��A�����i���Ɓj�E�喼�ł��s�R������Ή��߂�A�Ƃ��������D�����Ă��Ă����B

�@�֖�C���̓n�C�͂���߂ē�q�ł������B�]�˂̗m��Ƃ̎i�n�]���́w���V���L�x�ɁA�ꎵ�����i�V�����j�N�A���̊C����n�������A�D���o���o���ʂŘ_��������A�悤�₭�D�o�������A���������r��đ�g�������A�D�͍��E�ɑ�h�ꂵ�āA�u���͉��ɂ܂���A�D�����ނ��A���A�M�̓��ɓ���A���q�ɓ��肽��҂́A�ӂ�ɓ����邲�Ƃ��A�F�X��������҂̂��Ƃ��A�ւǂ��͂��A���i�܂��Ɓj�ɏM���������Ƃ��v�ƋL���Ă���B

�@�܂��A���s�̎��ł������k����i�����ȂȂ��j�́w���V�L�x�ɂ��A���D���ق��A���l�ƑD����l�̌v�l�l�ŏ�o�������A |

�R�z���̔�

|

�@�u���߂̂قǂ͂����Ȃ��肵���A�����Ɏ���ΐ��ɑ�͂̂��Ƃ��A�t������g�݂Ȃ��藎�B��X�Ȃꂵ�D���Ȃ�ǁA�}���ɉ����Ƃ���āA�͂邩�ɋ؈Ⴂ�ɂ����n��ʁv�Ƃ��āA�C�ł���Ȃ��琅���͐�̂悤�ł���A���M���̗t�̂悤�ɗh��Ă���邱�Ƃ��ł����A�����h��ĐS�n�������A�������낢���i���\���ɒ��߂�ꂸ�A���낤���ēn�蒅�����Ə����Ă���B

�@��Z���l�i�c����j�N�A���{�͎�v�X���Ɉꗢ�˂�z���悤�����Ă��邪�A�ԊԊւł͓암�����N�_�Ƃ����炵���B

�@���{�˗̂ŗ��W�����Ă��Ƃ���͈̂ꎵ�l�O�i���i�O�j�N�����ł���B

�@�s��̘e�X���Ƃ��ẮA��k�̖؉���ƁA�����̐��s�`�ꕔ�`�쒆�ƁA��k�̈���`�ꕔ�`�ƁA�����̒��{�`�H���`�����Ƃ̎l�H��������A�h�w��ꗢ�˂��������B

�@�����̓��H�̕�C�͓���s�̏��ǂŁA�����̉ƁX�ɖ����A���̒���������������悤�ɂ����A�Ƃ�傪���ɂ͂ݏo�Ȃ��悤�A�܂��a������悤�A���l�̕ւ��͂������B

�@�����ɂȂ��ĎЉ�s�����̂�A�l�n�̉������������Ȃ�ƁA���H�̕�C�������Ζ�����ꂽ�B

�@����Ɗ֘A���ċ��̕⋭���s�Ȃ�ꂽ�B���{�̂Ɛ����̂Ƃ̋��ɂ���_�c�����A�ꔪ����i�������j�N�ɔ�������ɉ��߂�ꂽ�̂͂��̗�ŁA�o�Ϗ���͌R����̗v���ŁA�V���������鏊���������B

�@�@4�@�ߐ��̕����Ɛ��� top

�@�I�����_�E�J�s�^���̒ʍs

�@���{�j��A�悭�m���Ă���悤�ɁA���{�̑ΊO����̊�{�͍����ł������B

�@�������I�����_�Ɛ��i����A�����j�A�̂��ɂ͒��N�̎O���������A�������Ȃ����������F�߂��Ă����B

�@�I�����_�͒���̏o���ɏ��ق����āA��������ɓ��l���~������A�I�����_�D�E�����D�Ƃ��ɑD���E�f�Պz�ɐ������������āA�����s�̊Ď��̂��ƂŖf�Ղ����B

�@��Z�Z���i�������j�N����A�I�����_�̏��ْ��i�J�s�^���j�Ə��R�Ƃ̉���s�Ȃ���悤�ɂȂ�A���ꂪ���{���O�������m��B��̑����ƂȂ����B

�@�I�����_�E�J�s�^����s�́A���Ƃ͒���`���q�Ԃ����H�A���ˁ`�]�ˊԂ��C�H�ƂȂ��Ă������A��Z�܋��i������j�N����A����`���q�Ԃ����H�A���ց`���Ԃ��C�H�A���`�]�ˊԂ����H�ƂȂ������A������ɂ��Ă��֖�C����ʉ߂��A�ԊԊւɈꔑ�����B��Z����i���\�l�j�N�̎��ɂ́A��s��܁Z�l�]�A�����O�Z����v�����B

�@�h���͖{�w�܂��͎��@�ŁA�喼�̗��Əo������Ƃ��͈�ʂ̏h���ɔ��܂����B�ԊԊւł͓��̖{�w�i�ɓ��@�j���A���̖{�w�i���b�@�j���ɔ��܂������A���̍ہA�ݒn�̓��{�l�ƐڐG����@������A�O������╶����m��w�ԗB��̏�ƂȂ����B

�@�J�s�^���̐��s���̊�ɐG�ꂽ���ւ̏���A�������Љ�悤�B

�@��Z����i���\�l�j�N�Ɨ��N�Ɠ�x�ɂ킽���ăJ�s�^����s�ɐ��s�����h�C�c�o�g�̈�t�A�G���Q���x���g�E�P�b�y���́w���{�Í��L�x�i�q���h���X��j�ɁA

�@�u���ւ͒��卑�ɂ���A�ˌ��l�Z�Z�`�܁Z�Z�˂ŁA����̒��H�Ƃ���ɘA�����鏭���̏��a�ɕ���ł���B

�@���̑����͓��p�i��̔����鏤�X�ƑD����̓X�ł���B�܂��A���邩�A�������͕����������̂��߂ɓ��`����D���́A���ɓ�Z�Z�z��������Ȃ��v�ƁB

�@�ꎵ���Z�i���i�܁j�N�J�s�^���ɐ��s�����X�E�F�[�f���o�g�̐A���w�ҁE��t�J�[���E�s�[�^�[�E�c���x���O�́A

�@�u���ւ͓��{���̑���E�劯�̂��鏊�ł͂Ȃ����A�d�v�Ȉʒu�ɂ���B

�@���̍`�͎��m����Ă��đD�̏o�����������A�召�l�X�̌^�̑D�O�Z�Z�z���݂���B

�@���ݖf�Ղ̏��D�͉������A��ɂ��̍`�ɏ��i�������炩�u���Ă����B���S�Ȕ��`�ɂȂ��Ă���B

�@����̏������C��ɗ�炸���v�������炵�Ă���B

�@���̓y�n�͏��l�����̍��̂����鏊����Q�W���Ă���A�e�푽�ʂ̕��������ł���B����͊O�̓y�n�ł͓����Ȃ��v�ƁB

�@�@�ꎵ�㔪�i������Z�j�N�A�I�����_���ق̏��L�Ƃ��Ē���ɗ��āA�ꔪ�Z�O�i���a�O�j�N�ɃJ�s�^���ƂȂ�A�J�s�^���Ƃ��ĎO�x�]�˂ɎQ�{�����x���h���b�N�E�Y�[�v�́A�w���{��z�^�x�ɁA

�@�u���ւł͉��͗��قɏh���̎w������A������̗��ƂɌ��݂Ɉꔑ�����B

�@���̎�l�͘a���̍��@�ɏZ��ł���B�ނ�͕l�ӂɎ�����ނ����A�h�܂Ő������A�ؗ������҂����B

�@�����ɐ����x�ނ��Ƃ��ɂ��Ă���B�����攭�����D�������ʼn�A���^�̉ו����D�ɐς݂��B

�@�D���͏h���ł���悤�ɏ������A������D�����B

�@�Ƃ��Ƃ��ċt���̂��߂ɔ����Ԃ��o�����Ȃ����Ƃ�����A������x�o�������B

�@���̂Ƃ��͌�y�Ƃ��A�Ў��̌����ɂ����Ď������������v�ƁB

�@�t�@���E�I�g�o���A�E�t�B�b�Z���͈ꔪ����i�����܁j�N�]�˂ɍs�������A���̒��w�Q�{�I�s�x�ɁA

�@�u���ւ͏��ƒn�Ƃ��ď��D�������o�����Ă���B

�@���i�͕āE���E���̑��̍����E�����E�ؒY������Ƃ��A�܂��H���͂Ȃ͂��I�݂ł���̂ŁA�������i����������B

�@���̒��͊C�ɂ̂��݁A���ƂɈ���Ɏ��������Ēm���Ă���v�ƁB

�@�h�C�c�o�g�̈�t�ŃJ�s�^���ɐ��s�����t�B���b�v�E�t�����c�E�t�H���E�V�[�{���g�́A�w�]�ˎQ�{�I�s�x�ɁA�ꔪ��Z�i������j�N�A

�@�u�������͂��������Ɛ��������D�́A�����L���C�p�̋��ʂ��ɂ��킵�A���{�̑D�X�̉̂�|�����́A�߂������N�����āA�䂪�D��������ɉ����ĉ̂��o���A����Ɏ��̂����肽����̉��́A���k����k�֖苿���āA���{�̎l�c���i�ߑO��Z���j����B�@������ꑆ���A�����ƂɊC��̓������J���Ė���E���̓�̏����͑�����ŁA���Ȃ��琅��ē��̂��Ƃ��������v�A

�@�u����Ɏ��͑��̓�A�O�̓��E�m���Ƌ��ɒ��̓��[�̋u�̏�ɂ����āA�����֍s���ɂ́A�����Ă��͋��t��_���̏Z��ł��鈢��Ɏ����Ƃ�������ʂ�v�Ə����Ă���B

�@����ɖ����ɂȂ�ƁA�C�M���X���g�I�[���R�b�N�́w��N�̓s�x�ɂ́A���ւ��f�Տ�œK�n�ɂ���A�����{�̏��i�̏W�U�n�ŁA�I�����_�E�C�M���X�̏��i�������肳��Ă���A�Əq�ׂĂ���B

�@���{�l�Ƃ̌�

�@�������ĊO���l�ɂ��A�ԊԊւ̒n�͕��Ɠ`���̗��j�̂���A���������i�W�U�̈�咆�S�Ƃ��ďo�D�E���D���t���i�ӂ������j���A���������Z�i�߂��сj�Ȍi���n�Ƃ݂��Ă����̂ł���B

�@���������������O���l�ɐڂ����ԊԊ֏Z���̂Ȃ��ɁA���̕����Ɋw�ڂ��Ƃ���l�����������B

�@�����̃V�[�{���g������Ɏ����ɏZ�ސԊԊ֑�N��̈ɓ����i�����j�V��@�i�{�w�j�ɏ����ꂽ�l�q�����̂悤�ɋL���Ă���B

�@�u�I�����_�l�̔M��ȗF�l�ł�����̑�N��̑�ŁA��X�͗[�H�ɏ����ꂽ�B

�@�t�@���E�f���E�y���q�i�O�̃J�s�^���̃X�[�v���ɓ����������Â����j�́A�S�����[���b�p���̉Ƌ��u���������ɉ�X���o�ނ����A���ĂȂ����̂ł��邪�A�c�c�I�����_�̈ߑ��𒅂ďo�ė����v�ƋL���Ă���B

�@�����Ĉɓ��̓I�����_���̖��h���o�����Ƃ����B

�@�܂��V�[�{���g�́A�ނ̗͂�����āA�C���̑��ʂ⓮�A���̍̏W�������Ƃ������B

�@���{�˂̔ˈ㏼�������͉i�x�ƚ����i�ǂ����傤����j�̉��ɂ�����A��p�̎w���������Ă��邪�A�V�[�{���g���琔��̐V��Ɓw��i����^�x�A�����������Ă���B

�@�c���̖��ȗ��A���������₵�Ă������N�Ƃ́A�Δn�̏@����ʂ��Ă��̉��͂���ꂽ�B

�@��Z�����i�o�����j�N�܌��A�͂��߂Ē��N�g�߂��������Ĉȗ��A���R�̑オ��育�Ƃɂ��̒ʐM�g�i�g�߁j������悤�ɂȂ����B

�@���̈�s�͍��������������A���g�E���g�E�]���̎O�g�b�ȉ��O�Z�Z�`�l�Z�Z�l�ł������B

�@�k��B�̏��q��ԊԊւ��o�āA���˓����q�s���A���݂̏��喼�ƌ������Ȃ������ʂ�A���ɏ㗤���ē��A����͋��s�̒���ɁA�����̎�͂͋ߍ]�̒��N�l�X�����疼�É��E���C�����������č]�˂ɍs�����B

�@��Z�ꎵ�i���a�O�j�N�����̗�������ꔪ����i�������j�N�����̑Δn�ɂ����闈���܂ň���𐔂��A���̌o��͖����Z�Z�����ɂ��B�����Ƃ����B

�@���̂����A�ԊԊւő��}�����͔̂���ŁA���҂��⏀���̂��߂��炭�ؗ������B

�@�ˎ�ї����͑��z�̌o��𓊂��Ă��̐ڑ҂��͂���A�܂���Z�Z�����]�̑��}�D�Ɛ��S�����̌x���D��z�������B

�@�o��͂��ׂĔ˔�ł����Ȃ����߁A�ˍ������������A�Ɛb�ɂ͌�y���Ăۂ��A�ԊԊ֏Z������́A�Վ�������[�������B

�@�h���́A���g������Ɏ��ɏh���������A���̎g�b��͖{�w�E�e�{�w�𗘗p�����ł��낤�B

�@�ԊԊ֏Z�����G���Ɏg��ꂽ���Ƃ͐��@�ł���B

�@���L�ɂ��ƁA�ꎵ�l���i�����܁j�N�ƘZ�O�i����O�j�N�̐ڑ҂̂��߂̔ˌɎx�o�́A���v��l�є����Z�ڂł���A���̂ق��A�h����h�w�E�x�e�n�̌o��ɓ����̎G��Ȃǂ����Z������z�̏o��ɂȂ������Ƃ��킩��B

�@���������ʁA�g�߂ɉ��҂����ˎ��w�҂�́A�M�k�Ō������A���̂����킵�A���ꂼ��̍��̖���E���i�E����E�����̑������������B

�@�����A���̎��Ɏ���킳�ꂽ�������Ō������Ă�����̂�����B

�@�ˍZ�Ɗ��w

�@���{�˂ł́A�w��̎嗬�͎�w�ŁA���̒��ł���q�i���サ�j�w���d������A���w�ƂȂ����B

�@�ꎵ�Z���i���\��܁j�N��̂�����ԕ�Q��̋w�ł���A�������\�E�q����Z�l���]�˂̒��{�˓@�ɂ��������A���N�ؕ��������A�����˂̂ق܂�Ƃ��A�܂��Ɛb����Ɋ��p�����B

�@�ꎵ����i�����l�j�܌��A���{�ˍZ�̌h�Ɗق{�������ɊJ�݂��A���̊J�݂ɓw�߂����c���f�i�������キ�j��s�u�i�Ƃ����A�����j�Ƃ����B

�@���f�͔��{�˂̔ˍZ���ϊقْ̊��ł������R�����삩���w���w���̂ł���B

�@�����ɂ́A�h�Ɗقɉ�������J���āA�������������炵���B

�@���̒�����̂��Ɏ�ƌ܉ƁE���b��Z�]�ƁE�Z�w�K��̎t��Ƃ��o���Ƃ����B�����ɂ́A���̌�A�]�˂���呠�����A�L�O�i�Ԃ���j�̑q���P���A���|���玵�����[���A�o�H���猋��P�E�q��A���h����P�n�����Ȃǂ�������Ď�b�ƂȂ����B

�@���f�̗{�q���c��P�i�Ȃ��j�͕��̂��Ƃ����A�ꔪ�O���i�V�ێO�j�N��ꌎ�A�h�Ɗقɐ�����݂��ߚ��i�����Ă�A�E�q���܂�V���j���s�Ȃ��A�Z�E�K�E�y�̋��Ȃ��������B

�@�˂ł́A�Ɛb�ɑ��ėc���̂Ƃ�����D�w�����サ�A��܍ɂȂ�ƔˍZ�ɓ���āA�F�o�E�_��E���o�E���o�Ȃǂ̑f�ǁE���u�������A�s�w�̎҂ɂ͂��̂킯���Ƃǂ��������B

�@�ꔪ�Z�l�i�������j�N�A�h�Ɗ�������Ɉڂ��A���w����u�����A���p��������Ɖ��̂����B

�@�܂����N�O���A�ˏ�̌F�쒼��E���c��n���A�c���̎q���i��Z�`��܍j��Ώۂɕ������d�_�ɂ����W�����𗠑Ғ��i�Í]���H�j�ɊJ�݂����B

�@�����˂ł͈ꎵ�����i�V�����j�N�A�ˍZ�̈�p�ق��J�݂��A���i�͂��j�{�˂̎�b�ЎR�P���i�ق��ւ�j�������ċ����Ƃ��A�w�K���߂��B�P�ǂ͋g�~�ї����̉Ɛl�i���ɂ�j�ŁA�I��ĎR���̗L�g���z��Ɋw�сA�̂����s�ɂ��V�w�A�A�����Ă��狽�}�̎w���ɂ������Ė���������A��p�قŌo�����u�����B

�@�ނ̗F�l�������R�i���傤����j�͂��Ɛ����˂̎ŁA�ꎞ���{�ˎ�ɏ�����ču���������Ƃ��������B

�@���{�˂̖��ϊق̍u�t���X�ؗ�������p�ق̋���ɋ��͂����B

�@�ꔪ�ܓ��i�Éi�Z�j�N���ȂɎZ�w�����������A�����˂̍������R���琊�ނ��A���i�����l�j�N�ɖ{�˂���ߍՂ̂��Ƃ̏Ɖ�����������ɂ́A�ߚ��𒆐₵�Ă���A�ٖ����m�Ï��i���������傤�j�ƂȂ��Ă����B |

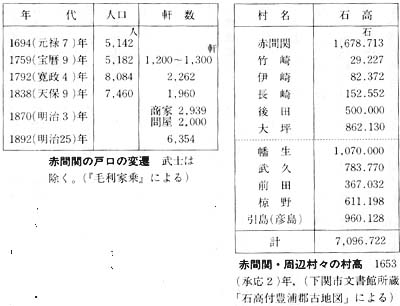

�h�ƊقƏW����̐�

|

�@���q���Ɩ��Ԃ̊w��

�@��ʏ�����ΏۂƂ������ˉ��������ɔ��B���Ă����B����́A���i�o�ς����B�������Ƃɂ��A���p�̊w��Ƃ��Ă̓ǂ݁E�����E����K�v�ɂȂ�A��s��S���i�����j�̋��āA��Z�`��Z�l���x�̎��q�i���k�j���W�߁A�Q�l�E��t�E�m���E�_���炪���t�ƂȂ�A��Έ�̋���ōs�Ȃ������̂ł���B

�@���Ȃ͓����𒆐S�ɁA�K�������p�����E����̏��������ȂǁA���p�I�̂��̂ł��������A���̂Ȃ��ɐ����K�͂⏇�@���_���܂߂������B

�@�s��ł́A�|��̕x���O�����̗{�q�ƂȂ��ČÕ����i���Ԃj���C�߂��O�֓��H�i�Ƃ������j���ԊԊւőn�݂����̂��ŏ��̎��m�Ƃ����A�����Z�Z�l�Ƃ�����B

�@���̂��ƈꔪ����i������j�N�A�����|��Ő����˂̑D���ł������Q���i�����̂��j���邪�n�݂����Q���m�����̎��Ƃ�����B

�@�E�\�̂悤�ɁA�ԊԊւ𒆐S�Ɋe���Ƃ��̎��ӂɎ��q�����J�݂���Ă���B |

|

�@�s��o�g�̊w�҂̒��ŁA���łɂ݂��悤�ɋ��s��]�˂Ȃǂ̗L���Ȋw�҂̊J���Ă���m�ɓ��傷��l������A�܂���r�I�߂��L���i�тj�̓��c�i�Ђ��j�ɂ������L���W���E�����i���傤�����j�Z��̙��X�i���j���ɍs���Ď�w���w�Ԏ҂��������B

�@�܂��L�O�i�Ԃ���j�s���i�����͂��j�̎��m�A���㕧�R�̊J�݂��������i���������j���ɂ��ԊԊւ�����傷��҂����������B

�@�s��o�g�̎�w�҂Ƃ��Ē����Ȑl���ɂ́A�ɓ��D�`�ցA���ł��̂��Ƃ������ɓ��W���i�����j�A�O�֓��H�i�Ƃ������j�E���x�ƚ����A���c���f�炪����B

�@�����ȕ����l�Ƃ��ẮA�L�]�a�����B

�@�ނ͐��]���̋��Ƃŏݖ��̏����Ƃ��o�c���Ă������A�G�ƈ�͒����ɍI�݂Ŋ��w�ɂ����ʂ��Ă����B

�@����̐��]�����J�����āA�����{�̕��l�n�q�����҂����B���R�z�E�c�\���|�c��Ƃ��e�����������B

�@��Ƃł́A���c�C�A�i��������A�S�J�j������A�V�n���̐��܂�ŁA����Ɋw�сA���y���Ƃ̎h�����ĕחサ�A���R�z�Ɛe�������āA���������ɍ��܂����B

�@���̂ŗL���ȓc��e�ɂ͖L�Y�S�c�k���o�g�ŁA�v�̎���A���ƂɋA��A�o�Ƃ��ĕ��n�ɂӂ��鐶���ɓ������B

�@���U��V���ƕ����ɑ���A���́E����E�ՋȁE�������悭�����B���{�̓������Ɂu�_�ƂȂ�Ԃ̕���Ȃ�t�̉J�v�̋�肪����B

�@�s������Ƃ��ꂽ�����l�͂���߂đ����A�ނ�̑����́A���̒n�̌i�����������A���j������āA�㐢�ɓ`���Ă���B

�@�I�s���ɂ́A���v�ېԐ��w����s����L�x�A�Ð�Ï����́w���V�G�L�x�A�i�n�]���́w���V���L�x�A�g�c�d�z�i�H�������j�́w�}���I�s�x�A�k��殂́w���V�L�x�Ȃǂ�����A�����Ƃ��ẮA�R������E��ߑ�E�r����i�����̂������j�E�c�\���|�c�E���R�z�i�炢����悤�j�E���쐯���i��Ȃ��킹������j�E�ɓ��푫�i�˂���j�E�L���W���E�L�������炪��i���c���Ă���B

�@�Ў��ƍՂ�

�@�ߐ��͒��l�������h��������ł���B��������̕����I�ȓ`���������{�ɑ��āA�ԊԊւ͐����{�̏d�v�ȏ��i�o�ς̒��S�n�ƂȂ��āu���̘Q���i�Ȃɂ�j�v�ƕ]����Ĕ��W�������Ƃ́A��ɂ݂Ă����ʂ�ł���B

�@�ԊԊւɂ����鏤���̋Ǝ���݂Ă��A�`���Ƃ��Ă̏h���E���������E�ϔ������͂��߁A�^������Ă��鏤�i�̎���⋙�ƊW�E���������E�n�D�i�Ȃǂ�̔����鉵���E������̏��Ƃ�����A�V����Ȃǂ����B�����B

�@���̂��߁A�������ؔ��ɂȂ��Ă����Ƃ��āA���������}������G����o����A���{�̕��オ�ԊԊւ̗V�s�ɂ������Ƃ��ւ���֗߂������Ώo���ꂽ�肵���B

�@�����̊Ԃɂ́A�Â�����̎Ў��ɑ���M���������A�_���������l�ɔq�݁A���̍���o�ς̔��W�ɑ����Đ���ɍs�Ȃ���悤�ɂȂ����B

�@�ߐ��ɂ����āA�s��őn�����ꂽ�_�Ђɂ́A��Z�Z���i�����܁j�N�̔���_�ЁA�ꎵ�N���i���ہj�̑卑�_�ЁA�ꎵ�Z���i���a�l�j�N�̘Z�A�i�ނ�j�����{�A�ꎵ�����i���a���j�N�̕��]�����{�A�ꔪ��Z�i�����O�j�N�̒|�m�q�����䗅�{�A���i�����l�j�N�̌b���{�i���т��j�_�ЂȂǂ�����B

�@�܂��ˎ�͂��ߏ����̎�ŁA�_�Ђ̍Č��E�C��E��i���ꂽ���̂�����A���̓���E���ĂȂǂ����܂Ɏc���Ă���B

�@�܂��A���@�͎��������x�̎��{�Ƌ��ɁA�s��ł͓�ꂩ�����n�݂���A�ꂩ�����ړ]���A�������ꂽ���́A���i�̏��i�������̂��������B

�@���{�̎O�厛�Ƃ��ꂽ���R���ɂ͈�܂̖����A�������ɂ͘Z�̖����A�o�����ɂ͓��̖������A�ԊԊւ͂��ߎs��e�n�ɕ��z���Ă��āA���{�˂̎��Е�s�̂��Ƃɓ�������Ă����B

�@�Ȃ��A�s��̗��j����鎞�ɂ͂����Ώo�Ă�����R���́A�����̂���ɂ͒������Ƃ��Ēm��ꂽ���ł���B

�@��Z�܁Z�i�c���O�j�N�A���{�ˏ���ˎ�ї��G���̎����̍ہA���̖@���q�厛�a�g���R�h���_�勏�m�ɂ��Ȃ��R���Ɩ������߁A���{�ї����̕�ƂȂ�A���̓�ꁛ�Η]���B

�@�����̎Ў��ɑ���M�Ɗ֘A���āA���̍炪�N���s�������āA���ꂪ�����I���͂̂��ƂɈ�������Ă����Z���ɊJ�����ƈԈ��������炷���̂Ƃ��āA�Ƃ��ɋߐ������ȍ~�A����ɍs�Ȃ�ꂽ�B

�@���̒��Œ��ڂ������̂́A�T�R�����{�̋T�R�\�A���{�i���݂݂̂�j�_�Ђ̐������i���ق��Ă��j�ƎU�y�i�����j�A�Ԋԋ{�̐��ՁA��̋{�_���i�Z�g�_�Ёj�̘a�z���i�߂���j�Ղ�̐_���Ƃ���\�I�Ȃ��̂ł������B

�@�T�R�\�͕�[�\�̒��ł��d�v�Ȃ��̂ŁA�H�Ղ�̍Վ��̈�ƂȂ�A���{�ˎ�ƐԊԊ֏Z���̎�ɂ���đ������A�ꎵ����i�����l�j�N�ɂ͔\���ҘZ��l�i�j�l�A���O��l�j���L�ڂ���Ă���B

�@�������i���ق��Ă��j�́A�`����́u�O�ؐ����v�̏o���܂��͊M�����̊�т�`�������̂Ƃ����A���{�_�Ђ�ڂ����Ĕˎm�E���������Ď�X�H�v�������i�̂ڂ�j�𗧂āA���Ă��������āA�J�E��ہE���i���ˁj�̂͂₵�̒���x��Ȃ���Q�a���A�����̒�ŗx��܂��Ƃ����_���ł���B

�@�U�y�́A������̍ۂ̌䋟�_���Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�B

�@���Ղ́A�Ԋԋ{�̈����V�c�̖@���i�ق����j�Ƃ��Ė��N�O����l���ɍs�Ȃ��A�ԊԊւ̈�ג��̗V�����Ñ�̑����E��@�ɂ���Ē������A�u�������v��ŎQ�q����ؗ킳�ɁA���߂��猩���l�����ӂꂽ�Ƃ����B���܂��Ȃ����N����ɍs�Ȃ��Ă���B

�@�˂ł́A�����̍s���̉Ԃ₩���ɑ��A���ɂ͎��l�𖽂������A�֎~���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�a�z���i�߂���j�Ղ�͋���ꌎ����A��i�̘a�z���_�Ђ̂��̂Ƃ͈قȂ�A��ʂɂ͔���J�̌`�ōs�Ȃ���_���ł���B |

������

|

�@�_���i�����j�c�@�����Бn���̎��A���U�̖����A�_��ɒd�V�Y�̘a�z�i�킩�߁j����点�_�O�ɂ��Ȃ��������Ƃ����̎��ɂȂ��炦�A�����ȗ��A���݂܂ł����l�ɍs�Ȃ��Ă���B

�@�_���̎�����͌��O���ꂸ�A��ʂ̐l�͂��̐_�Ђ���d�V�Y�ւ̍s��̉����邱�Ƃ͋ւ����A�܂����t�����̐_�������ނ܂ł͘a�z���Ƃ��Ĕ���Ȃ��Ƃ����֊��i���j������B

�@���~�̌��U�A�d�V�Y�C�݂̈Â�݂̒��ő�{�i�̘a�z����邠�����̏����̌����g�ɗh���Ă��鉓�i�́A�܂��ƂɈ�ۓI�ł���B

�@�V�s���̐���

�@�Ō�ɗV�s�Ƒy���i�������j�ɂ��Ă݂悤�B

�@�V�s�͐ԊԒ��̖k�ɂ���A��Z�����i�V�a��j�N�ɏo�ł��ꂽ�䌴���V�̕������q�w�D�F���j�x�Ɂu���̊ւ��Ȃ蒬�v�Ƃ���A�ߐ����߂���V�����Ƃ��Ēm���Ă����B�@���̓��킢�͒��v�ېԐ��́w����s����L�x��

| �@�u��ג��Ƃ��ӏ��͏��Ƃ���A�����ɉ̕��ꂷ�钃���O���A��O�Z�Z�ڂ����ӂ���̂���A���i�ɂ킩�j�ɂ����i�܂��j�Ƃ��ӁB�@���̖�A�K�ɑ�≮�ɋ��s����A����͍]�˂̓����ŋ������L���A�����͂����В��ɂ���炸�A�Ԃɂ͋т𒅂��������v |

�ƋL���āA�����E�������Ȃǂ̔ɉh�����̂��Ă���B

�@�������ꔪ�Z���i���a��j�N�l���̕H�������́w�}���I�s�x�ł́A��ג��̗V�����͎O�`�l���A���̒��̐����ɂ����������͂��ėg���i������j���������������͂Ȃ��Ȃ�A���̒n�̗V�����ŗV�����Ă���ƋL���A�˂ُ̋k�߂̂��߂��т����Ȃ��Ă����Ƃ��Ă���B

�@�O�ɂ݂��ꔪ�O���i�V�ۋ�j�N�́w�ԊԊl�ʒ��x�ł́A��ג������㌬�̂����Z�����V�s�ɊW���A��≮���ljE�q����̏��Y��O�l�A���i���ނ�j���l�A�O�����t�����l��M���ɁA���v�Z���ŏ��Y�ܘZ�l�A�ÎO���l�]�A�O�����t����O�l�Ƃ��Ă���B�V�s�����`�̔��B�Ɗ֘A���Ĕɏ��������Ƃ��킩��B

�@�܂��A�|��E�ɍ�Ȃǂɂ��V�s���������B

�@�V�s�����̈��ɏW�܂��ċq��҂̂ɑ��āA���`���Ă����D�q�����ɏo�}���ĉc�Ƃ����̂��y���i�������A�����V���j�ŁA�����Y�i��������낤�j�E���y�ŁE�l�o���Ƃ�����ꂽ�B

�@���ƒd�V�Y�ł͂��܂����̂��A���ֈڂ��Ă��������̂Ƃ����B

�@���̕��i�����j����͖L�O�c�i�ӂ��j�E�|��E���Y�ɓX�������A�Ő����ɂ͕S���\���A�傫�ȓX�ł͏펞�l���l���炢�̗V��������Ă����Ƃ����B

�@�ꎵ����i�����l�j�N�ƈꔪ�O���i�V�ۋ�j�N�Ƃ̈�ג��E�����̒j���̐l�����݂���i�ԊԊւ̌ː��E�l���̕\�Q���j�A���̐����j�ɂ���ׂĒ����������B

�@�L�O�c�����݂�ƁA�����̏ꍇ�A���̐����j��肩�Ȃ葽���A���̒��������̈�ג��ɑ��đy�ł̒��ł��������Ƃ�邪�A�V�ۊ��ɂȂ��āA���ꂪ�t�]���Ă���̂́A�y�ł����ނ������Ƃ������Ă��悤�B

�@�������������ɂȂ�Ɠ��̗V�s�����ނ��Ă����̂ɑ��āA���̕����Ƃ��ĕς�悤�ɔɏ����Ă������B |

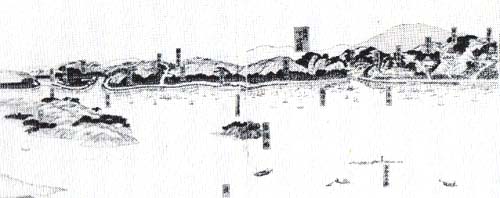

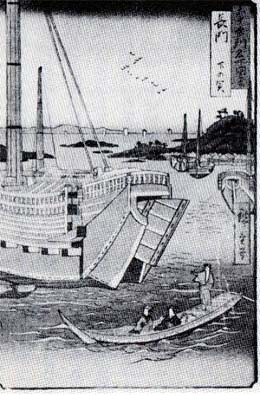

�y���@�����L�d�̋ъG�ɕ`���ꂽ�k�O�D

�Ƒy�ŁB���M�ɏ������l���y�ŁB

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|