|

****************************************

Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録

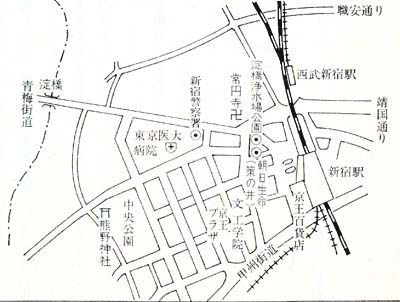

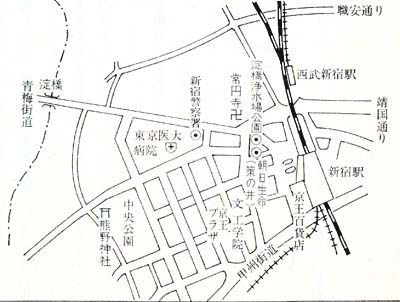

新宿区史跡散歩三 淀橋地区

策の井/淀橋浄水場趾公園/常円寺/熊野神社/区立おとめ山公園/七曲坂/九条武子旧居跡/

佐伯祐三旧居/林芙美子の邸宅/古代住居跡/葛谷御霊神社/成子神社/小泉八雲旧居跡/

島崎藤村旧居跡/抜弁天/専福寺/月岡芳年の墓/早稲田大学周辺/宝泉寺/水稲荷神社/富塚/

山吹の里/大聖院/紅皿の墓/高田馬場 |

|

この地域は、そのほとんどが田園地帯であったから、農村の民俗信仰や名勝の地にまつわる史跡が多くなる。

近代に至っては、宅地として開発され著名人の住む所ともなった。

また、早稲田大学周辺の史跡にも注目したい。

新宿駅西口へ出てみよう。 |

「策の井」(むちのい、西新宿1の6)

|

バス乗り場の前にあるスバルビルの裏に、朝日生命の駐車場(西新宿一の六)がある。

その中央に井戸があって、“策の井”(むちのい)という。

ここは江戸時代、松平摂津守の下屋敷かあり、徳川家康が鷹狩りで訪れた際、名水のあるのを知ってむちを洗った故事により「策の井」(むちのい)と名づけられたという。

明治三一年、ここに精華学園が建設され、井戸はそのまま学校の中庭にあって、手押しで使われていた。

時移り昭和四四年、精華学園は北新宿一目に移転し、跡地を朝日生命保険相互会社が買収した。

その校舎取りこわしのとき、井戸は泥をかぶって水が出なくなってしまった。

朝日生命では、かっての名水を復活させようと、動力ポンプを使って四五年四月に復元したのである。

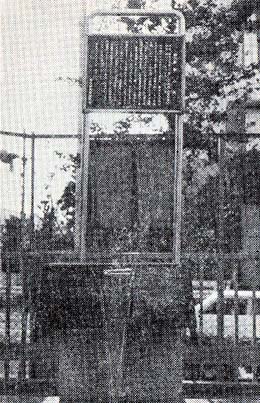

この駐車場から青梅街道に出た右角、大きな歩道橋わきに、淀橋浄水場趾公園という七六〇平方メートルほどの区設の小公園がある。

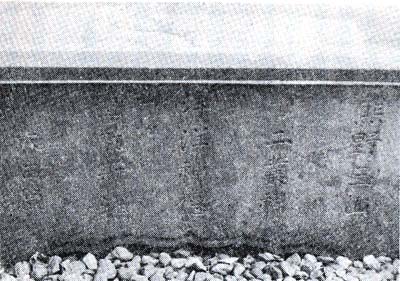

植栽してその部分を石垣で囲ってあるだけであるが、その石垣は、浄水場時代にあった沈澄(ちんちょう)池の側壁に張った小松石を利用して積上げたものである。

長い間、市民に水道の水を供給していた業績をしのぼうと、昭和四五年三月に造成した記念公園である。

この公園に向かって、青梅街道沿いにあるお寺は常円寺(西新宿七の一二)である。

裏庭に、文化一五年(一八一八)に建った、江戸時代の狂歌師大田献畝(なんば、蜀山人=しょくせんにん)書による青石に刻んだ便々館湖鰹鮒(べんべんかんこりふ)作の狂歌碑がある。

“三度たく米さへこはし柔かし おもふままにはならぬ世の中”

この狂歌は、後世まで世人の訓戒として、広く親しまれたものである。

青梅街道をずっと西へ進み、中野区との区境神田川にかかる橋を淀橋という。

この橋の名は町名や区名に採用されたほど高名である。

その由来は、武蔵国豊島郡の郷名にある「余戸」がここであるとする説、四つの村の地境が集まるところにかかるので四所橋といわれたという説、山城国(京都府)の淀に似ているので、徳川将軍が命名したという説など諸説ある。

また、命名について、それ以前に中野長者伝説のある「姿見ず橋」の名が不吉だから改名した、という伝説がある。

中野に朝日長者(中野長者)という長者が住んでいた。

この長者は、財宝をかくそうとして、それを夜中に下僕に背負わせてこの橋を渡り、熊野神社あたりに埋めた。

そして、このことが他人に知れるのを防ぐため、帰りに下僕を殺して神田川に捨てた。

こうしたことが何回かあったので、行きには下僕の姿が見えたが、帰る姿が見えないから「姿見ず橋」といったという。

副都心地区に隣接する新宿中央公園の西北端に、熊野神社(西新宿二の一一)がある。

応永年開(一三九四〜一四二七)、紀州熊野から出て、このあたり一帯を開墾し、中野長者と呼ばれた鈴木九郎が、勧請したという伝説になっている。

紀州熊野の本宮・新宮・那智の三ヵ所には三所権現があり、そのほか四所の明神、五所の王子があり、合計一二の神のあるところから十二所権現といった。

昭和四五年四月一日実施の住居表示で消えた、このあたりの町名「十二社」の由来である。

神社境内に、大田南畝が文政三年(一八二〇)に寄進した手洗鉢がある。それには、こう刻まれている。

熊野三山

十二叢祠

洋洋神徳

監於斯池

大田覃

前にも触れたが、境内の十二社池をめぐる一帯の風光は美しく、江戸時代より文人墨客の杖を引くことが多かった。 池には「淀橋」で紹介した中野長者の娘が婚礼のとき、蛇に化身して入水したという伝説があった。 |

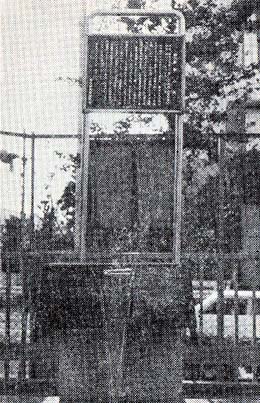

大田南畝(なんぽ)寄進の手洗鉢(熊野神社)

|

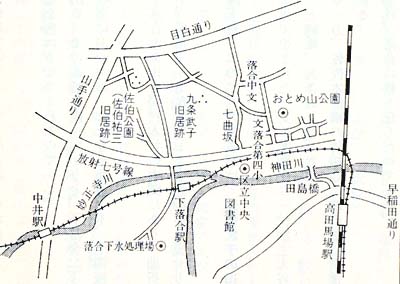

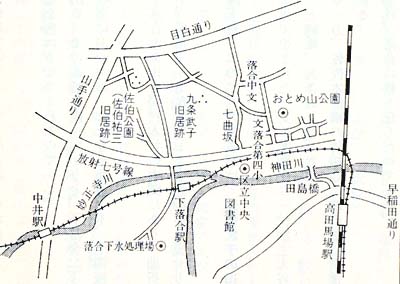

さて、高田馬場駅から、落合方面を歩いてみよう。

西武新宿線の高田馬場−下落合駅間を線路に沿って放射七号線が走っている。

その下落合二丁目三のガソリンスタンドの角を北に坂をのぼると、やがて区立おとめ山公園(下作合二の一〇、一一)に着く。

このあたり一帯の高台を「おとめ山」といった。

江戸時代、将軍家の狩猟地で、立入禁止地、すなわち御留山(おとめやま)であったからである。

明治以後、近衛家、相馬家の所有となったが、その後両家とも分譲地とした。

戦後、民間某社のものとなったが、昭和三九年大蔵省の所有となり園の北側に公務員アパートが建った。

園内は戦後荒れ果てたまま放置されていたが、公務員アパートの建設が始まると、地元の人たちは残された自然を保護してほしいと署名を集めて大蔵省に陳情した。 |

|

ここには、スギ、ナラ、シイ、クヌギそれに湧き水、池など、武蔵野の面影が残されていたからである。

地元の熱意が通って、昭和四一年から都によって公園化か進められ、一万五〇〇〇平方メートルの自然園が整備され、昭和四四年七月、区立公園として開園した。

静寂な園内には野鳥のさえずりが響き、巣箱に羽を休める。

湧き水のささやかな流れに小鳥が水あびをしている。また、池にはコイが体をおどらせる。

園内にはいると、一瞬、ここが新宿区内であることを忘れさせてくれるのである。

公園の西の出入口を出ると、区立落合中学校に出る。その西裏を西へ向かうと、下落合二丁目・四丁目の町境を、目白通りより氷川神社に至る坂道にぶつかる。

これを七曲坂とも、七囲(ななめぐり)坂ともいう。

『豊多摩郡誌』に、

「七囲坂 馬場下通 御禁止(おとめ)山の麓にあり、大字下落合字丸山と同村本村の中間にあり、曲折 七ヶ所より成れる坂路にして昔より本名を得たるが、明治三十七年開穿して交通の便に資せり」とある。

七曲坂を突っ切って、そのまま西へ進んだ下落合四丁目二一の二六の熊坂家は、九条武子の旧居跡である。

九条武子は、明治二〇年一〇月二〇日、京都西本願寺で生まれた。

父は本願寺二一代法主(ほっす)大谷光尊、母藤子。

同二四年九条良致男爵(貞明皇后の弟)と結婚、九条姓となった。

仏教婦人会の一員として、全国巡回伝道につとめる一方、佐佐木信綱の竹柏会で歌の道に精進した。

大正から昭和にかけての、才色兼備の麗人である。

大正三一年の関東大震災で築地本願寺内の住居が焼け、落合に移り住んだのである。

大震災後は、悲惨な被災者を見て、細民救済、児童愛護など社会事業に活躍したが、過労により昭和三年二月七日敗血症のため四一歳の生涯を閉じた。

歌集に『金鈴』『薫染』(くんせん)などがある。随筆集『無憂華』(むゆうげ)は落合時代に書かれた。

落合のこのあたりは住宅地で、所在地の案内がむずかしいので、次の場所は西武線下落合駅から進むことにする。

下落合駅前の通りを北に、目白通りに向かって行くと聖母病院前に出る。

その先の果物店わきの細い路地を入り、途中左折すると、そこは佐伯祐三(さえきゆうぞう)旧居(中落合二の四の二一)である。

佐伯祐三は、奔放な筆致と卓越した色彩感をもち、若くしてパリで客死した天才画家である。

明治三一年大阪で生まれ、大正一〇年、二三歳のとき東京美衒学枚在学中結婚した。同年ここに新築して住まったのである。

彼の画業は、わずか四年五ヵ月にすぎない。

すなわち、第一次滞欧の大正二二年一月から翌年一二月、次に下落合(当時)時代といわれる大正一五年二月から昭和二年八月。

そして昭和二年九月渡仏し昭和三年八月の死(三〇歳)に至るまでである。

下落合時代に「下落合風景」三〇点を残している他は、そのほとんどの作品はパリを清冽な詩情で描きあげている。

祐三の妻米子未亡人も優れた画家で、二紀会に属して活躍したが、昭和四七年一一月一三日、七五歳で死去した。

米子末亡人死去ののち、新宿区は旧邸を買収して昭和五○年四月一日より佐伯公園として維持している。

再び西武線に戻って、下落合駅の次、中井駅から歩く。 踏切を渡って北へ進み、富士銀行前を左折し、山手通りのガードをくぐってそのまま西武線沿いに西へ行く。

ガード付近から落合台地へ登る坂には、一から八まで数字で名づけられている。

これは、このあたりが関東大震災後「目白文化村」として住宅が増えると、坂が整備され、順次、数字で呼ぶようになったからである。

その「四の坂」登り口の左角(中井二の二〇の一)は、昭和二六年六月二八日、四八歳をもって急死した作家林芙美子の邸宅跡である。 林芙美子は明治三七年下関市で生まれた。大正一三年再上京し、一五年頃には新宿のカフェーで働いていた。

昭和元年結婚し、最初に落合に移ったのは上落合三丁目一六で、昭和五年、『放浪記』が世に出て一躍流行作家となった。 |

|

昭和七年八月、中井二丁目二四へ移る。ここは現在マーケットになっている。

四の坂へ新築して移ったのは昭和一六年である。

彼女の急死により、それまで朝日新聞に連載していた「めし」は、七九回をもって中絶したのである。

|

葛谷御霊神社の力石

八の坂を登って左折すると、中井御霊神社(中井二の一九の一六)だ。

拝殿のカヤぶき屋根がまず目につく。

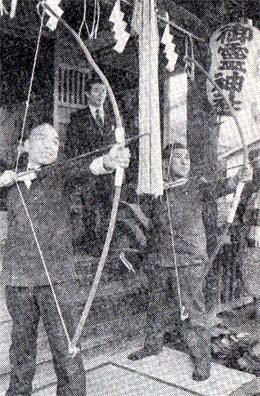

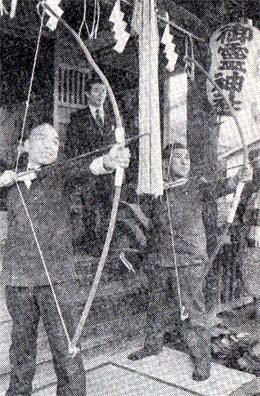

ここでは、毎年一月一三日お備射(びしゃ)祭りが行なわれる。

農艮の豊作や家内安全を祈る、古くからの民俗信仰である。

弓で、矢を的に当てるのであるが、同社には、的をつくる、いまでいえばコンパスにあたる分木が保存されている。 |

中井御霊神社のお備射祭り

|

竹を二つに割り、先端に穴をあけ、ふちに切り込みをつけた簡単な道具であるが、永禄六年(一五六三)に作られたことが竹にしるされている。

また、祭りのようすを描いた絵馬、それに農民が雨乞いに用いたむしろ旗も保存されている。

神社の北隣りは目白学園(中落合四の三一の一)で、神社境内と共に古代住居跡が発掘されている。

中野区とは道路一つをへだてた葛谷御霊(くずがやごりょう)神社(西落合二の一七の一七)がある。

ここからは中野区内の哲学堂公園とは目と鼻の先だ。

この神社も中井御霊神社と同様、お備射祭りが行なわれる。

また、境内奥の拝殿の脇に。力石が五個置かれている。

力石とは、お備射祭り当日、男子の力くらべに用いられた自然石である。

往時の庶民は、労働におわれてこれといったレクリエーションを楽しむ余裕がなかった。

年に一度、社寺の祭礼は日頃の疲れや憂さを晴らすために貴重な日であった。

力くらべに上位の者は、晴れの舞台で名誉をかちとり、まさに得意満面であったろう。

村の人々は老いも若きもこの勝者におしみない拍手喝采を送った。

若い娘が熱い視線を送る中で、若い衆はその石の重さを刻んで神社へ奉納し、その年の力男となった。

江戸末期から明治にかけて、各地で盛んに行なわれた行事である。

農民は、農閑期には信仰行事と共に、こうした楽しみに打ち興じながら酒をくみかわして過ごしてきたのである。

なお、西新宿八の一四の一〇の成子神社にも、秋祭りに使われた力石が境内に保存されている。

歌舞伎町四番地にある新宿区役所正面前の道路を、通称区役所通りという。 夜になると、酔客とタクシーが集まって喧騒をきわめる。

区役所通りを北に向かって職安通りを渡り、そのまま大久保小学校に行く小道右側の民家(西大久保二の二六五)の塀に、小泉八雲旧居跡の碑がある。

八雲は、明治三五年三月、市谷富久町上りこの地に移り、明治三七年九月二六日、五U歳で没した。

碑面には、上部に Here Lived LAFCADIO HEARN 1902〜Sep.1904中央に「小泉八雲旧居跡」と刻んであり、その左脇に小さく「明治三十五年三月ヨリ三十七年九月マデ」とある。 区役所通りから職安通りを右折して少し行くと、歩道の端に島崎藤村旧居跡の碑(西大久保一の四〇五)が建っている。

藤村の一家が、信州小諸より上京して豊多摩郡西大久保村四〇五に居を構えたのは、明治三八年四月二九日である。三七年春から執筆を始めた小説『破戒』の完成に専念するためであった。 |

|

郊外は開け始める頃であった。

そこここの樹木の間には、新しい家屋が光って見えた。

一軒、西大久保の植木屋の地内に、往来に沿うて新築中の平屋があったが、それが私の眼に着いた。

まだ壁の下塗もしていない位で、大工が入って働いている最中。

三人の子供を連れて来てここで仕事をするとしては、あまりにも狭過ぎると思ったが、いかにも周囲が気に入った。 |

と後年にしるしたように(『芽生』(めばえ)明治四二年)、それは四間ほどの借家であった。

『破戒』は明治三九年三月に出版されたが、家庭的には暗い時期であった。三人の娘を続けて失ったのである。

明治三九年九月、この家をたたんで、浅草新片町に移った。

碑は、昭和三六年五月、新宿区が建てたものである。

このあたりの区画整理で、旧居跡が道路となってしまったからである。

藤村旧居跡を、さらに東へ行き、明治通りを越えて新宿消防署大久保出張所前を進むと、やがて旧都電東大久保停留所のあった、抜(ぬけ)弁天(東大久保二の二二二)へ出る。

抜弁天とは厳島神社の通称で、弁天様が祀られ、南北に門をつくって氏子の通行の便としたため、こう呼ばれたのである。

五代将軍綱吉が、世継ぎの実子がなかったのは、前世の殺生の報いで、殺生禁断の進言を受けて、有名な「生類憐(しょうるいあわれ)みの令」を公布したのは貞享四年(一六八七)である。

戌(いぬ)年生まれの綱吉は、とくに犬の保護を強調した。犬の出生、死亡、失踪など届出制とした。 当時、飼い主のいない犬は一〇万頭にのぼったという。

そして元禄八年(一六九五)五月、このあたり一帯一万八五〇〇平方メートルに野犬収容所である「犬小屋」を建てたのである。 |

抜弁天(厳島神社、東大久保2の222)

|

さらに一一月には中野にも大小屋をつくった。

綱吉の死は宝永六年(一七〇九)で、六代家宣(いえのぶ)は、この悪法をといた。

厳島神社の南側、水道工事店の隣が専福寺で、幕末から明治にかけて活躍して、最後の浮世絵師といわれる月岡芳年の墓がある。

天保一〇年(一八三九)、江戸で生まれ、本名を米次郎、父は幕府の御家人である。

少年の頃、月岡雪斎(美人画を得意とした)の養子になったといわれ、歌川国芳の門に入り、武者絵に対する志向が強かったという。

一魁斎(いっかいさい)、大蘇(たいご)などと号した。

芝居画、歴史画、妖怪画など数多くの傑作を生み出したが、とくに残忍な流血場面、血みどろ絵に異常な執着を示したといわれる。

明治一五年、絵入り自由新聞に入社、この時代は得意の絶頂期であった。

明治二五年六月。発狂により病死。五四歳である。

早稲田大学周辺を歩こう。

早稲田大学が、東京専門学校として南豊島郡下戸塚村六四七に創立したのは、明治一五年一〇月である。

創設者は大隈重信である。早稲田大学と改称されたのは明治三五年一〇月で、早稲田界隈の発展は、大学の発展と密接に関連して、学生街を現出させた。また、付属施設等にも文化的価値の高いものが少なくない。

○大隈重信邸跡

大学の正門前、大隈講堂から北の一帯である。

このあたりは、高松藩主松平氏別邸と東福院のあったところである。明治一七年、大隈重信が邸宅を構えた。

庭園は和洋折ちゅうで、江戸時代の庭園を改造したものである。

毎年数百の菊花を栽培して一般に公開した。また、庭内の大温室は有名であった。 |

|

大正二一年に大隈重信が世を去ったとき、その遺志によって大学に寄付されたものである。

大隈邸跡は、広い庭園と大隈会館、大隈講堂、学生会館などになっている。

○大隈重信銅像

昭和七半一〇月一七日、早稲田大学創立五十周年を記念して建立されたものである。

この銅像は彫刻家朝倉文夫の作で、銅像の裏に「文夫作」の文字が刻まれている。

朝倉文夫は、大隈重信の銅像を三点製作している。一回目は大正五年九月、芝公園に建てたが、戦時中軍に供出された。

二回目は現在のもので、三回目は昭和一三年の作で国会議事堂内広場にある。

戦時中、大学の銅像は、この像がなくなる時は早稲田大学のなくなる時だとして、軍への供出をこばんだという。

○演劇博物館

昭和三年一〇月二七日の建設である。

この年は坪内逍遥の古稀の祝いの年であり、シェークスピア全集完結の年でもあった。

これらを記念して、多くの浄財を集めて建てられたものである。

建築様式は、シェークスピア時代の劇場フォーチュン座を模したものである。

正面玄関がその劇場の舞台となっている。

博物館には逍遥の使用した品物、図書をはじめ、演劇関係資料が多数陳列されている。

早稲田中・高等学校のはすむかいに、宝泉寺があり、その西隣りは大学商法研究所である。

ここは昭和三八年まで水稲荷神社があり、その庭は富塚と呼ばれた古埴跡である。小高い丘を利用した円墳であった。富塚が転じて、旧町名戸塚に変ったといわれる。

また、古墳の隣りには、富士信仰の富士塚が築かれていた。

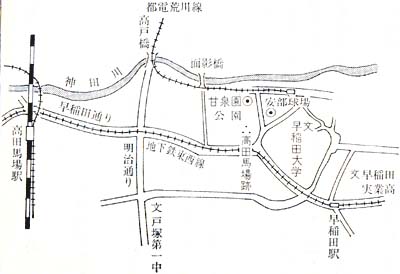

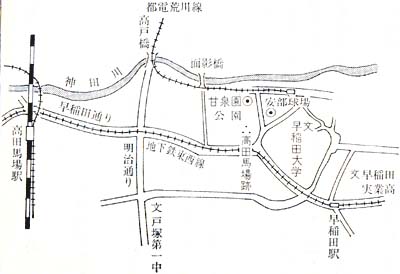

水稲荷神社と富士塚の移された場所は、神田川の三島橋付近の区立甘泉園(かんせんえん)公園(西早稲田三の五)の南端である。

甘泉園は、江戸時代は屋敷地で、明治になって個人の邸宅となった。

昭和一二年に早稲田大学が譲り受けて付属庭園とした。

早稲田大学は、水稲荷神社の旧地と甘泉園の一部とを、昭和三六年に土地交換をしたのである。

都は昭和三七年に、庭園部分を都民公園とするべく用地買収を始め、園内を整備して区に移管し、昭和四四年七月一目から区立公園として開園した。

甘泉園とは、園の東に泉地があり、そこから出る清水がお茶に適するところから、明治時代に名づけられたのである。

さて、神田川流域の低地は、江戸時代山吹の里といった。例の太田道灌にまつわる伝説である。

文明年中(一四六九〜八六)、太田道灌が鷹狩りに来て雨にあい、農家で蓑を借りようとしたところ、娘が出て来て、庭に咲いている山吹の枝を折って差し出した。

道灌大いに怒ったが、家臣から、中務卿兼明親王のうた「七重八重花は咲けども山吹の、みの一つだに無きぞ悲しき」の古歌で、花の実と蓑をかけ、家に蓑がないことを答えたのだと話され、自分の歌の道の足りないことを恥じた、という話である。

この娘は紅皿(べにざら)といい、道灌は江戸城中に呼び寄せて歌の友としたという。

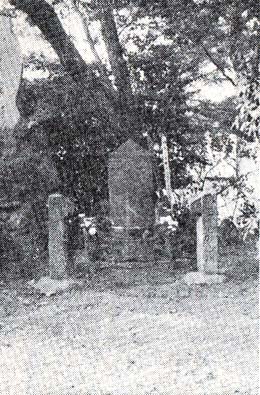

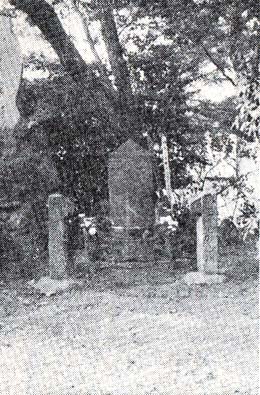

東大久保二の二四〇の大聖院には紅皿の墓と称される碑がある。

早稲田大学から進んで、高田馬場駅へと向かう早稲田通りの北側、西早稲田三の二・一二・一三・一四番地あたりの長方形をなす地域は、江戸時代馬場のあった所である。すなわち高田馬場である。

馬場は寛永一三年(一六三六)に完成した。

ここを弓馬調練所としたのである。

戸塚にあったのであるから戸塚馬場とも呼ぶべきだが、この地は、徳川家康の第六子松平忠輝(ただてる)の生母高田殿の遊覧の地であったので、この名がついたという。

毎年一〇月、水稲荷神社境内で「流鏑馬」(やぶさめ)の行事が行なわれる。

馬を走らせながら、馬上から矢で的を射る武技である。起源は古く、約九〇〇年前には行なわれていたという。

八代将軍吉宗(よしむね)が古式を調査させて再興し、享保一二年(一七二八)高田馬場で行なわれた。

さらに、新たに流鏑馬の式を定め、元文一一年(一七三七)、近くの穴(あな)八幡神社へ流鏑馬を奉納し、翌三年二月、九代将軍家重の長男竹千代(一〇代将軍家治)誕生の祝に高田馬場で行なわれた。

以来、厄除けおよび将軍家若君誕生の折には奉納されるようになった。

明治以後、馬場はなくなったので中絶されたが、昭和九年五月皇太子誕生のとき、奉納神事として再興された。

今次大戦で再び中絶したが、昭和三九年より再度見られるようになった。 |

紅皿伝説をのこす碑(大聖院)

|

高田馬場には、有名な堀部安兵衛の仇討の話がある。

時は元禄七年(一六九四)二月である。

堀部安兵衛の叔父菅野(すがの)六郎左衛門は、ふとした口論から決闘を申し込まれ、高田馬場で果し合いをすることになった。

相手は八人である。叔父の急を知った安兵衛は、中央区八丁堀の長屋から高田馬場まで助太刀のためかけ出した。

途中馬場下の酒屋で一升酒を飲んだ。

叔父はすでに横たわっていた。

見物の中の美しい娘がしごきを解いて差し出したので、それをたすきとし、見る間に八人を斬り倒してしまった。

その娘は赤穂の城主浅野家の家臣、堀部弥兵衛の娘お幸であり、父は安兵衛の勇壮無比な男ぶりにほれこんで養子縁組をしたという。

これはほとんどが後世の作り話である。当時安兵衛は、四谷に住む菅野六郎左衛門について学問をしていた。

間もなく安兵衛は市谷加賀屋敷(納戸町ともいかれる)に住む旗本の家へ奉公に出たのを機に、六郎左衛門のいとこにしてもらった。

決闘を申し込んだのは三人で、加賀屋敷から高田馬場へ向かった。

また、当時安兵衛は二五歳で、お幸ばまだ五歳であったという。

安兵衛が助太刀した時は彼はまだ剣術には未熟で、この事件以来堀内源左衛門という武士に剣道を学んだという。

源左衛門の旧友で、浅野内匠頭(たくみのかみ)の留守居役を勤める堀部弥兵衛が安兵衛を見込んでむこ養子にしたのである。

と、これだけの話である。

top

****************************************

|