|

****************************************

Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録

一 新宿区の自然

1 新宿区の地勢

新宿区は東京都二三区のほぼ中央部に位置し、千代田、文京、豊島、中野、渋谷、港の各区に隣接している。

面積は一八・〇四平方キロで、二三区の面積の三・一二パーセントを占め、一二番目の広さである。

なお、東京都の面積は二一万四一〇二平方キロで。二三区の面積は五七八・九四平方キロである。

新宿区の地形は台地と低地からなり、豊島台地、淀橋台地、下町低地に分けられる。

豊島・淀橋台地は四谷、牛込、新宿、北新宿、大久保、高田馬場、落合などの台地からなり、各台地の間に下町低地が入り組んでいる。 これらの台地の平均は海抜三〇メートルほどで、戸山町にある箱根山は海抜四四・六メートルと、二三区内最高である。

台地部の地層は、地表から関東ローム層、武蔵野砂礫層、東京層があり、低地は沖積層、東京層があって、台地部、低地部とも東京層の下

にさらに三浦層群が広がっている。 |

戸山町の箱根山

|

2 新宿の河川

新宿区の地図を広げてみると、善福寺池や妙正寺池から流れ出る善福寺川、妙正寺川が、落合と中野区との区境を通り、北新宿と同じ中野区境を走る神田川と、西武新宿線下落合駅近くで合流し、高田馬湯駅わきからおもに文京区境を通っている。

これが、御茶の水堀の上を渡して神田・日本橋方面に水を供給した神田上水であることは第一節で触れた。

神田上水を使用した人口は、明治五年の計算では二二万という。

上水には、コイ、フナ、ナマズ、ウナギなどがいたが、飲料に供するため漁撈は許されなかった。

上水は江戸府内に水を供給したのみならず、流域の村々の水田にも引かれ、江戸近郊農村へ多くの利益をもたらした点も忘れられない。

反面、水はまた恐ろしい魔物でもある。大雨による洪水は河川付近の住民を恐怖におとしいれる。

江戸時代から洪水の被害は繰返されてきたが、明治四三年八月の大雨による関東地方一帯の被害は、明治維新以来の大出水となった。

東京市下町の各区は軒並み浸水した。

新宿区域内では、牛込区の浸水家屋は約二五〇〇戸(床上二〇〇〇、床下五〇〇)、四谷区二一〇三戸(床上七六)、床下四四一)であった。

矢来町辺の高台から食糧を積んだ舟を出し、屋根上に逃れている早稲田付近の上水沿岸の人たちに配ったという。

しかし、俗塵を離れ、こうした水辺からもたらされる風趣を求めて訪ね来る市民もまた多かったのである。

3 清遊の地

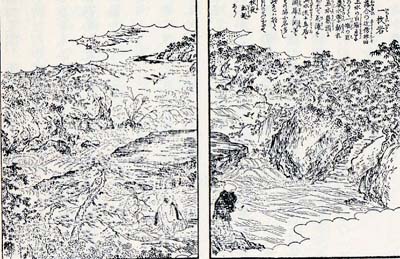

落合のホタルと一枚岩

『江戸名所図会』の「落合土橋」(下落合一丁目落合橋)の項に、

この地は螢に名あり。形大にして光も他に勝れたり。

山城(京都府)の宇治、近江(滋賀県)の瀬田にも越えて、手の如く又星の如くに乱れ飛んで、光景最も奇とす。

夏月夕涼多し。 |

とあり、“落合の螢”として有名であった。

また付近には一枚岩というのがあって、その絶景をたずねる人も多かった。

『遊歴雑記』に、

思い思いに語合う内、不図(ふと)一枚岩の話に及び、福王盛翁が曰く、

今日は人少しいざや一枚岩へ罷(まか)らん、案内ながら引連候へと責る事頻(しきり)なれば、いなみがたく頓(より)て午(うま)の半刻の頃同道も寓居(ぐうきょ)を立出けて、(中略)

南蔵院の前なる畦路(あぜみち)を小流にそいて西へ行事凡(およ)そ七八町、これ田島橋の川下北より南へ流れる折まがりの処をこそ一枚岩といへり、

此処川幅数十間折まがりの上より川下まで貳拾四五間、河中さらに地輪より一枚の岩なり、

依(より)て一枚岩といヘリ、(中略)

日和(ひより)折つづき水少き時は河中貳拾間怪岩あらはれて水は左右のみ過行すれば、

岩上晞(かわく)がゆへに心ままに岩上に座し宴をもふけて遊ぶによし、(中略) |

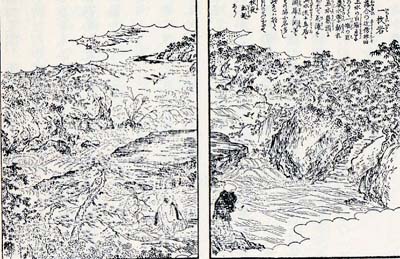

落合の一枚岩(江戸名所図会より)

|

此(この)地面は和田戸山西は雑色(ぞうしき)村より椎名(しいな)町つづく平山を遙(はるか)に詠(なが)め、

北には七まがり坂より藤稲荷珍々亭の茶店を程よく眺望し、天然の風色面白くで兎角の諭なし…… |

とあり、また、

| その大岩の左右水漲(みなぎ)り流れ逆音又高し、此(この)早瀬に数千の鮎の魚の下流より登る様は実にめずらしく、笊(ざる)を以てすくい取りあり、釣するあり、佳興又いうべからず、 |

とある。

眺望がよく、アユがつれ、夏の避暑にまたよく、風光明媚であったことがわかる。

神田川のサクラ

その下流の神田川(昭和四〇年三月までは江戸川の呼称)も、大正中頃までは両岸に桜の並木があり、その清流とあいまって風情ひとしおであった。

島崎藤村の『若菜集』(明治三〇年刊)の一節に、

水静かなる江戸川の

ながれの岸にうまれいで

岸の桜の花影に

われは処女となりにけり |

夏目漱石の『それから』(明治四二年刊)には、

散歩のとき彼の足は多く江戸川の方向に向いた。

桜の散る時分には、夕暮の風に吹かれて、四つの橋を此方から向へ渡り、向から又此方へ渡り返して、長い堤を縫ふ様に歩いた。

がその桜はとっくに散って仕舞って、今は緑蔭の時節になった。

代助は時々橋の真中に立って欄干に頬杖を突いて、茂る葉の中を真直に通っている、水の光を眺め尽して見る。

それからその光の細くなった先の方に、高く聳える目白台の森を見上げて見る。 |

と描写されている。

しかし、先に述べた大雨によるはんらんを防ぐため、大正末から昭和初めにかけて治水工事が実施され、川の蛇行の修正や両岸の石の護岸化で、この風物は失われたのである。

『東京繁昌記』(昭和三年刊)の「早稲田・神楽坂」の項で加能作次郎は、

それについて思い出されるのは江戸川の桜の衰微である。

これは東京名所の一つがほろびたものとして、何といっても惜しいことである。

あの川をはさんだ両側の夜桜の風情の如き外には一寸見られぬものであったが、墨田(墨田川の堤)の桜が往来の大洪水以来次第に枯れ衰えたと同様に、ここもまた洪水の犠牲となったものか、あの川の改修工事以来駄目になってしまった。 |

と往事を懐旧し、

“行く川の流れは元のままにして、しかも元の水にあらずか?”と感慨をもらしている。

大久保のツツジ

国電新大久保駅の西口、百人町一−一一の皆中(かいちゅう)稲荷神社境内で、例年四月下旬、つつじ即売会が催される。

かって大久保のつつじとして名所だった、その名残りである。

徳川家康が江戸入国にあたって恐れたのは、武田・北条などの残党であった。

その防御対策として伊賀者を使ったが、その中の鉄砲隊百人同心は、この百人町に一区画の土地を与えられて組屋敷を作った。

百人町の町名のいわれである。

寛永年間(一六二四−四四)、近くの諏訪神社から分かれてこの地に奉祀(ほうし)し、射撃の皆中を祈ったことから、神社の名が起こったのである。

同心は最下級の武士であるから、家計のたしにその余暇につつじの栽培を行なったのである。 |

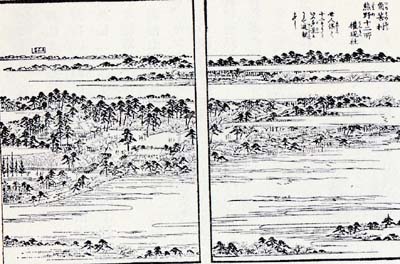

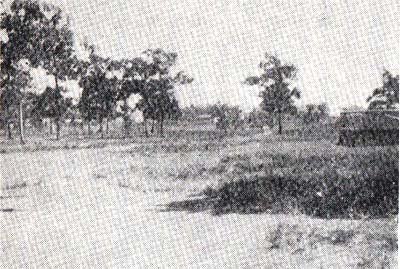

明治時代の大久保つづじ園

|

このつつじの美しさは、やがて都人士の知るところとなり、見物客でにぎわった。

再び『遊歴歸記』を引くと、

一円真盛りなる様は只燃るが如く、見物の諸人酔たるに似たり、立夏より四五日目を最中というべし、

花の咲揃ひし頃は、そのあたり相映(あいえい)じて、顔面はおのおのみな紅粉にそみたるが如し、

凡(およそ)武州の中にかかる数千万の、躑躅(つつじ)の成木ある事を聞かず、(中略)江戸第一の壮観というべし、 |

明治になって一時さびれたが、増殖改善して明治二〇年頃には再興をみた。

明治三六年にはつつじ見物用臨時電車が運転されるほどの人気を集めた。

この当時のつつじ園は七園、花の種類七〇〇〇、株数一万、樹齢二〇〇年を経た古木もあったという。

このあたりが最盛期で、付近に住宅が増加するに従ってしだいに減少し、明治三六年六月開園の日比谷公園にも、ここのつつじが多く移植された。

なお地元有志によって鉄砲隊百人同心行列(右下)の「出陣の儀」が昭和三六年秋から復活し、隔年で行なわれている。

熊野十二所権現(江戸名所ぼ会より) |

幕府鉄砲隊百人同心行列 |

十二社の池

新宿駅西口、副都心地区の新宿中央公園の万端に熊野神社がある。

このあたりは、昭和四五年四月に住居表示が実施される以前は十二社(そう)という町名であった。

熊野神社に隣接して十二社の池というのが有名だった。

『江戸名所図会』の挿絵にそれが見られる。

『東京案内』(明治四○年刊)に、

熊野神社 豊多摩郡淀橋町字角筈(注、当時)に在り。

祭神は櫛御気野命(くしみけのみこと)及伊邪那美尊(いざなみのみこと)にして、紀州熊野大神を移し祀りしものに係(かか)る。

創立年月詳かならず。社伝には応永の頃鈴木某(それがし)其本国紀州より勧請せるものという。

同じき十年宮社を再造して十二所の神悉(ことごと)く備(そな)はりしより、世に十二所権現又十二社と称す。

本殿、幣(へい)殿、拝殿、神楽(かぐら)所及社務所あり。明治五年十月郷社に列せらる。

境内老樹鬱蒼として、都門の黄塵を遮ぎり、自ら別天地の観をなす。池あり瀑布あり、夏は来り浴する者多し。 |

とあるが、明治三〇年頃、淀橋浄水場の建設で池の大半が埋めたてられた。

それでも戦前までは池でボート乗りに興ず人たちで賑わっていた。

昭和四四年、副都心地区の造成、それにともなう道路拡幅工事で、池は完全に消滅した。

戸山ヶ原練兵場あたり

新宿区内のほぼ中央を、南北に山手線と明治通りが平行して走っている。

その中心に位する西大久保三・四丁目、百人町三・四丁目、高田馬揚四丁目の地域は、戦前まで「戸山ヶ原」と呼ばれる陸軍の練兵場であった。

明治七年六月に陸軍用地となったが、それまではナラ林に囲まれてカヤの群生する小山が点在し、キツネ、タヌキの住む広漠とした原野であった。

この練兵場は面積約一六万五〇〇〇平方メートルで、射撃場のあった現在の早稲田大学理工学部付近以外は、一般に開放されていたので、摘み草や散歩、遠足など武蔵野の面影を濃く残した自然園の趣きを呈していた。

クヌギ、スギ、カキ、クリなどの群生も見られ、時には山窩(さんか=山間を漂泊して歩く特殊な人々)も現われたという。

従って、とくに明治・大正期には詩歌・文学作品によく描かれた。 |

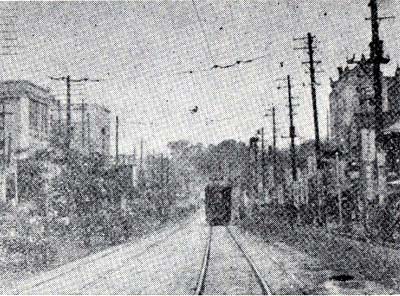

往時の戸山ヶ原

|

“かの星に人の棲(す)むとはまことにや 晴れたる空の寂し暮れゆく” (明治四三年、若山牧水)

“春あさし射撃揚の土手のたんぽぽの 色もうすらに咲きいでにけり” (大正五年、前田夕暮)

また、吉江孤雁は、明治四〇年代の戸山ヶ原を『渡鳥』のなかで、

或(ある)夕方私は戸山の原へ出て、草の深く茂った丘の上へ登り、入日の後の鈍色(にびいろ)の雲を眺めて立っていた。

すると不意にけたたましい音を立てて、空を鳴きつれて行くものがある。

驚いて見上げると、幾百かの群鳥が一団となって、空も黒くなるばかりに連って行くのであった。

それも私の立っている丘から、さまで隔(へだた)らない空の上であるから、羽音まで明かに聞えて怖ろしい位であった。(中略)

其渡鳥が過ぎた翌日であった。

夕嵐が烈しく起って原を吹き、杜(もり)を吹き、枯草を飛ばし、僅かに残っていた木の葉をもぎちぎり、雲の中から霰(あられ)がたばしってきた。

もう秋の終り、今日よりは冬の領ぞ、とやう感ぜられた。

私は又一人、嵐に吹かれながら野路を辿って行った。

黍殻(きびがら)の束ねたのが吹き飛ばされ、取り残された唐辛(とうがらし)が赤く畑に晒(さら)されていた。

昨夕の丘へ登って見たが、只荒涼。灰色の雲が見るみる空の上に漫(そぞろ)って来る。

ああ愈々(いよいよ)冬になったのか。

華かな夏が寂しい秋に遷(かわ)って行く時は、物のくま、日の影などに、それとなく人の心に知られるものであるが、秋が冬に更(かわ)る時は、心を注(と)めていないと、判然(わか)らない。

渡鳥の最後の一隊、此れが即ち秋の殿軍である。 |

戸川秋骨の『そのままの記』(明治四三年刊)にも、次のように記している。

戸山の原は東京の近郊に珍らしい広開した地である。

それは只広い計りでなく、自(おのず)から山野の趣があるので珍らしいのである。

目白の奥から巣鴨滝の川へかけての平野は、さらに広い武蔵野の趣を残したものであらう。

併しその平野は凡て耒耜(すき)が加へられて居る。立派に耕作された畠地である。

従って田園の趣はあるが、野趣に至っては乏しい。

然るに戸山の原は、原とは言へども多少の高低があり、立樹が沢山にある。

大きくはないが喬木が立ち籠めて、叢林(そうりん)を為した処もある。

そしてその地上には少しも人工が加わって居ない。全く自然のままである。

若し当初の武蔵野の趣を知りたいと願ふものは此処にそれを求むべきであらう。

高低のある広い地は一面に雑草を以て蔽はれて居て、春は摘み草に児女の自由に遊ぶに適し、秋は雅人の擅(ほしい)まま散歩するに任す。

四季の何時と言はず、絵画の学生が此処其処(ここそこ)にキャンバスを携(たずさ)へて、此の自然を写して居るのが絶えぬ。

まことに自然の一大公園である。最も健全なる遊園地である。

その自然と野趣とは全く郊外の他の揚所に求むべからざるものである。

凡そ今日の勢、苟も余地あれば其処に建築を起す。然らずともこれに耒耜(すき)を加えるに躊躇(ちゅうちょ)しない。

然るに如何にして此の大久保村の辺に、かかる殆んど自然そのままの原野が残って居るのであるか。

不思議な事には、此れが実に俗中の俗なる陸軍の賜(たまもの)である。戸山の原は陸軍の用地である。

その一部分は戸山学校の射的揚で、一部分は練兵揚として用いられて居る。

併しその大部分は殆んど不用の地であるかの如く、市民若くは村民の蹂躙するに任している。

騎馬の兵士が、大久保柏木の小路を隊をなして馳せ廻はるのは、甚だ五月蠅(うるさ)いものである。

否、五月蠅ではない癪(しゃく)にさわる。

天下の公道を吾がもの顔に横領して、意気頗(すこぶ)る昂(たか)る如き風あるは、吾れ等平民の甚だ不快とする処である。

併しこの不快を与えるその大機関は、また古の武蔵野をこの戸山の原に、私達のために保存してくれるものである。

思へば世の中は不思議に相い贖(つぐ)なふものである。一利一害、今さらながら応報の説が殊に深く感ぜられる。 |

戦後、この地一帯に都営住宅が建設され、そのほか、前述の早稲田大学理工学部や新宿区体育館などをはじめ公共施設が設けられた。

現在では、昔日の自然の風物をしのぶよすがもない。

4 農業生産物 top

「新宿のあゆみ」で、新宿区内の農業のあらましについて触れたが、ここで、江戸・明治期を通

して名産といわれたもののうち代表的なものを述べてみよう。

成子のウリ

新宿駅北側の国鉄の大ガードを西へ進み、青梅街道沿いの新宿警察署の先、東京医科大学付属病院あたりからゆるやかな坂になる。

これを成子坂という。

昔、このあたりに酒を売る店があって、道にむしろを張って品物を置いていた。

そのそばに鳴子がつけてあり、品物を求めようとする人は鳴子を引くと、奥の住居からあるじが出てきて商いをした。

それがいつしかこの土地の呼び名に残り、成子に転じたという。

江戸時代から成子坂一帯は、ウリが名産で鳴子ウリと呼ばれていた。

ここには一つの伝説が残されている。

成子坂に百姓で治左衛門という者がいた。

真桑ウリづくりの名人であった。 |

ウリの生産地として名高かった成子坂(昭和初期)

|

毎年夏になると、一番上等なウリを将軍家に献上するならわしになっていた。

あるとき、治左衛門は例年のようにウリを持参して城門をはいろうとしたが、怪しい者とまちがえられ、門番の役人にとがめられた。

治左衛門は、「ごぞんじのウリづくりの治左衛門」と答えると、「毎年ウリを献上しにくる成子の百姓か」といって許された。

それからは、「ごぞんじ治左衛門」というだけで、大威張りで入城が許されたという。

江戸川柳に、

立テ島の揃ひでなるこ江戸へ出る

というのがあり、縦縞の揃いの浴衣(ゆかた)をウリの皮の模様に見立てたものだ。

『東京風俗誌』に、「鳴子の真桑瓜名あり」としるされ、明治時代にも盛んに生産され市民に賞往されていたことがわかる。

しかし、明治末には生産は行なわれなくなった。

早稲田のミョウガ

『東京府志料』(明治七年刊)に、

「其(その)生産菜疎(さいそ)の類ハ搬運神田市へ出シ、就中(なかんずく)早稲田村中里村等ニ産スル茗荷(みょうが)ヲ上品トセリ」と紹介され、また『東京名所図会』に、

「早稲田の辺 多く茗荷を産す、早稲田茗荷と称して、都人に賞味せらる。

続(しょく)江戸砂子(一)に云、早稲田茗荷、牛込の内、高田の近所、他所にすぐれて大く美味なリ、江府のめうが、多く此辺より出る。」 と記し、

「練馬の大根、三河島の菜と併び称せられたり、両三年前まで、早稲田は一円に茗荷畠 なりき、茗荷にあらざれは水田、水田にあらざれば悉く是れ茗荷なり。 実に一奇観たりしに 近年遽(にわ)かに人家建て続きて、名だたる茗荷畑も、其悌(おもかげ)を失へり」 とあって、ミョウガが名産であった。

釈迦の弟子のひとりに槃特(はんどく)という愚鈍な男があった。

この男の死後、その墓のまわりから生えたのがミョウガで、ミョウガを食べると、物忘れをするとか、馬鹿になるという俗説があった。

で、江戸川柳には、

“早稲田の畑 槃特(はんどく)が墓のやう”

“馬鹿で芽をふくハ早稲田の育也”

あるいは、

“鎌倉の波に早稲田の付ケ合せ”

これは、初ガツオは鎌倉でとれ、それに早稲田名産のミョウガをそえれば絶品という意味であろう。

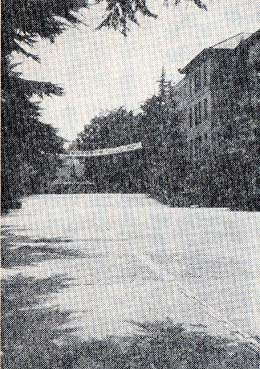

明治一五年一〇月、大隈重信によって東京専門学校が創立され、同校が明治三五年に早稲田大学と改称される頃になると、田畑は宅地として開拓され、商店、下宿屋などに転じていった。

慶応三年(一八六七)、現在の喜久井町一番地で生まれ、明治四○年九月、近くの早稲田南町七番地に移ってきた夏目漱石は、『硝子戸の中』(大正四年刊)で転居当時を回想しつつ、

「私は昔の早稲田田圃が見たかった。しかしそこはもう町になっていた」と、その変貌ぶりに目を見張った。 |

現在の早稲田大学構内

|

top

****************************************

|