|

****************************************

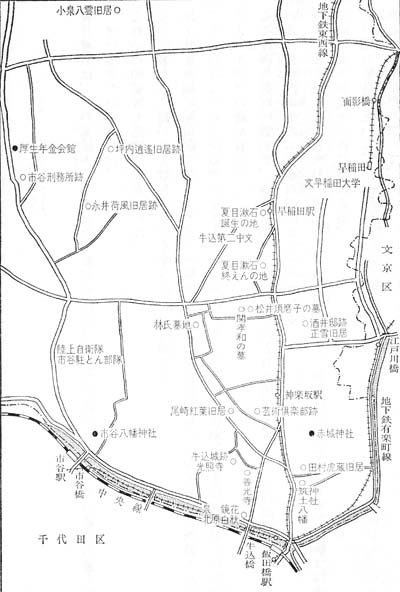

Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録

新宿区史跡散歩二 牛込地区

夏目漱石誕生の地/夏目漱石終えんの地/猫塚/多聞院/松井須磨子の墓/浄輪寺/関孝和の墓/

林氏墓地/酒井邸跡/正雪地蔵/秋葉神社/尾崎紅葉旧居跡/芸術倶楽部跡/赤城神社/筑土八幡神社/

田村虎蔵顕彰碑/行元寺跡/神楽坂/牛込城址/光照寺/諸国郡邑旅人菩薩碑/善国寺/毘沙門天像/

泉鏡花、北原白秋旧居跡/坪内逍遙旧訳跡/永井荷風旧居跡/刑死者慰霊塔/小泉八雲旧居跡/市谷八幡神社 |

夏目漱石は、江戸馬場下で生まれた。

漱石の作品は現在なお読みつがれ、その研究も盛んである。ぜひ歩きたいところだ。

それから神楽坂も話題には事欠かぬ。

そして著名人の墓が多く散在するのも牛込地区の特徴である。

地下鉄東西線早稲田駅でおりてすぐ、早稲田大学とは反対側の角に小倉屋という酒屋さんがある。

そのお店についてゆるやかな坂をのぼり始めると、左側に夏目漱石誕生の地と刻まれた高さ二メートルほどの碑が目につく。

ここは喜久井町一番地で、慶応三年(一八六七)一月五日(陽暦二月九日)、牛込馬場下(当時)の名主夏目直克の末子として漱石の生まれた所である。

碑は、昭和四一年二月九日、漱石の生誕百年を記念して新宿区で建立したもので、碑文は漱石の遺弟子安倍能成氏の揮ごうによる。

この坂を夏目坂という。 漱石は『硝子戸の中』で、

今私の住んでいる近所に喜久井町という町がある。

これは私の生れた所だから、外の人よりもよく知っている。

けれども私が家を出て、方々漂浪して帰って来た時には、その喜久井町が大分広がって、何時の間にか根来(ねごろ)の方まで延びていた。

私に縁故の深いこの町の名は、あまり聞き慣れて育つた所為(せい)か、ちっとも私の過去を誘い出す懐かしい響を私に与えてくれない。

然し書斎に独り坐って、頬杖を突いたまま、流れを下る舟のように、心を自由に遊ばせておくと、時々私の連想が、喜久井町の四字にぱたりと出会ったなり、其所でしばらく低徊(ていかい)し始める事がある。

この町は江戸と云った昔には、多分存在していなかったものらしい。 |

|

|

江戸が東京に改まった時か、それともずっと後になってからか、年代はたしかに分らないが、何でも私の父が拵えたものに相違ないのである。

私の家の定紋が井桁に菊なので、それにちなんだ菊に井戸を使って、喜久井町としたという話は、父自身の口から聴いたのか、又は他のものから教わったのか、何しろ今でもまだ私の耳に残っている。

父は名主がなくなってから、一時区長という役を勤めていたので、或いはそんな自由も利いたかも知れないが、それを誇りにした彼の虚栄心を今になって考えて見ると、厭な心持は疾(と)くに消え去って、只微笑したくなるだけである。

父はまたその上に自宅の前から南へ行く時に是非登らなければならない長い坂に、自分の姓の夏目という名を付けた。

不幸にしてこれは喜久井町程有名にならずに、只の坂として残っている。

然しこの間、或人が来て地図でこの辺の名前を調べたら、夏目坂というのがあったと云って話しだから、ことによると父の付けた名が今でも役に立っているかも知れない。 |

と述べている。

夏目坂をもう少し登ると二股となり、左の道に入って左側奥は牛込第二中学校である。

その北、早稲田小学校の正門前を東に進むと左側に都営アパートがある。

ここは夏目漱石終えんの地(早稲田南町七)である。

漱石が、本郷・西片町の家主の家賃値上げに憤慨して、喜久井町に近いこの早稲田南町の借家に移ったのは、明治四〇年九月二九日である。

ここで、『三四郎』『それから』『門』など代表作を発表し、『明暗』執筆中の大正五年一二月九日、宿痾(しゅくあ)の胃潰瘍のため五〇年の生涯を閉したのである。前記引用の『硝子戸の中』は、死の前年に書いた作品である。

その後遺族は、大正七年に土地・家屋を購入して建て替えた。大正九年の猫の一三回忌には、庭の一隅に埋めた猫や犬、小鳥などを合祀する九重の供養塔を建立した。これが猫の墓と呼ばれるものである。

夏目邸は昭和二〇年四月の空襲で灰燼に帰し、戦後都有地となって都営アパートが建設された。 現在もその一角に残されている猫の墓は、昭和二八年の漱石命日に再建された。

漱石旧居をさらに東へ進むと、外苑東通りに出る。 右折して行くと左側の多聞院(弁天町一〇○)には松井須磨子(すまこ)墓がある。

松井須磨子は新劇の女優である。本名小林正子。明治一九年長野県松代の在、清野村の生まれ。明治四二年二四歳の時、坪内逍遙(しょうよう)が、余丁町(よちょうまち)に文芸協会の演劇研究所をつくったときの第一期研究生となった。 |

漱石旧居跡に建つ「猫の墓」

|

明治四四年、協会の第一回公演で「ハムレット」のオフェリアを好演し、「人形の家」のノラの後で名声をあげた。

文芸協会解散後、島村抱月と共に、芸術倶楽部を組織して、新劇運動のため悪戦苦闘をするのである(芸術倶楽部の項参照)。

島村抱月急逝(きゅうせい)のショックから、大正八年一月五日、抱月のあとを追って自殺した。

遺書には、抱月と一緒に埋葬してほしい、としたためられていたが、島村家や坪内逍遙の反対もあって郷里の小林家墓地に埋葬されたが、のちに多くの人の同情により多聞院に分骨されたのである。

また、大正八年一月、芸術比翼塚が建てられた。

多聞院の少し先に浄輪寺がある。ここに江戸時代初期の数学者関孝和(せきたかかず)の墓がある。

孝和は、内山永明の第二子で、関五郎右衛門の養子となった。父永明は上野(こうずけ)国(群馬県)藤岡に住んでいたが、寛永一六年(一六三九)江戸に移ったという。

運算に用いる算木によって解いていた方式を改め、筆算によって方程式を解く方法を発見した。

また、円周や弧の長さを求める方法を研究し、算聖といわれた。宝永五年(一七〇八)一○月、六六歳で没した。

大久保通りと交差する市谷柳町に出る。数年前、車の排気ガス公害で話題を集めた所である。

この交差点を左折して大久保通りの坂を登る。この坂を焼餅坂という。昔、ここに餅を売る店があったという。

市谷小学校の裏に国史跡の林氏墓地(市谷山伏町一六)がある。

林家とは、一世羅山(らざん)が朱子学をもって徳川家康に仕え、家康の学問、法制、外交上の相談役となって以来、二世鵞峰(がほう)、三世凰岡(ほうこう)とすぐれた学者が続いたため、幕府の学政を司る家柄として、幕末まで重要な存在であった。

幕府は儒教のなかでも、とくに朱子学をもって国家の正統的な学問とし、これを封建制度のよりどころとした。

林家は、朱子学を子弟に教授するため、上野忍ヶ岡に家塾を開いた。儒教の振興に熱心だった五代将軍綱吉(つなよし)は、家塾を湯島に移すことを命じ、拡張されて昌平黌(しょうへいこう)となった。 昌平とは孔子の生地である。八世述斎(じゅっさい)の時、これを幕府に献上して官学としての体面を整えるに至った。

林家の直系は七世で断えたが、幕府の特命により、美濃国(岐阜県)岩村藩主松平乗蘊(のりもり)の子述斎が八世大学頭となって林家を中興し幕末に至った。 |

林氏の墓地(市谷山伏町16)

|

林家の人々は儒葬という儒教の礼式による埋葬により葬られているが、その詳細は紹介されていない。

この林氏墓地は、元禄一一年(一六九八)、三世鳳岡の時代に現在地を賜わったものである。

林家一二世の代々の当主のほか、家族などの墓八一基の墓碑がある。

毎年一一月初旬、一般に公開される。

大久保通りを東へ行き、北町の交差点を左折して、出版社の旺文社を過ぎてすぐ左側は矢来町である。

矢来町には、酒井邸跡と正雪(しょうせつ)地蔵がある。

矢来町は、若狭(福井県)小浜藩主の酒井讃岐守忠勝が三代将軍家光からこの地を拝領して下屋敷とし、明治以後は、酒井伯爵邸となった。

酒井家下屋敷の庭園は、約二六七〇平方メートルに及ぶ池をはじめ茶屋、馬場、廟所、菩提寺などを配した豪奢なもので、江戸名園の一つにかぞえられた。 将軍家光はこの邸へ一○○回以上訪問したと伝わる。

旧庭園の一隅に安置されたのが正雪地蔵で、池のほとりの崖地から掘りだされたものという。

近くの天神・榎町一帯には、丸橋忠弥らと倒幕を謀って失敗、鈴ヶ森で処刑された由井正雪の道場があった。

この地蔵を正雪が信仰したというが、酒井邸と正雪とは全く関係なく、しかも地蔵はキリシタン燈籠である。

同じ地域にたつ秋葉神社は、火除けの神を祀ったもの。

矢来町の町名由来は、明暦の大火(一六五七)で将軍家光が酒井邸に難をのがれた際、将軍警護のため抜き身の槍で仮に矢来を結び、以後、この屋敷の塀や垣は栗の角材、杉の丸太、竹などで矢来を組んだことにより、江戸名物の一つとなった。

矢来下とよばれたが、明治五年に付近の地域を合わせて矢来町となり、同三〇年前後から宅地化された。

尾崎紅葉が、この内に鳴け時鳥(ほととぎす)矢来町と詠んだごとく、静かなたたずまいの町であった。

旺文社の角を東へはいると、尾崎紅葉旧居跡(横寺町四七番地)に出る。

明治の文豪紅葉が、明治二四年二月から死去するまでの一三年間住まったところである。 |

正雪地蔵(矢来町1)

|

『多情多恨』『金色夜叉』などの名作はこの地で発表された。

文壇を風靡した紅葉だが、『明治文壇回顧録』(後藤宙外著、昭和一一年刊)によれば、「紅葉氏の横寺町の邸と云っても余り立派なものではなかった。

当時の氏の社会上の地位や文名の高い割合から見れば、寧ろ気の毒な程のもので、古ぼけた二階建の仮屋に過ぎなかった」といい、終生、借家すまいであった。

山田美妙、石橋思案らと硯友社を結成した紅葉には門下生も多く、文学青年たちは横寺町に群れ集まった。

しかし、世間的栄誉をになった紅葉も不治の病の胃ガンには勝てず、明治三六年一〇月に世を去った。辞世は、

死なば秋露の干ぬ間ぞおもしろき

まだ三七歳の若さだった。田山花袋は、『東京の三十年』で、「葬式の日は秋晴の好い日で、あの狭い横寺町の通がほとんど車や馬車や人や生花で一杯になって、ほとんど歩くこともできなかった。棺は神楽坂を通って、濠端を市ヶ谷、四谷見付へと出て、青山の共葬墓地へと行った」としるしている。

紅葉旧居の少し手前、飯塚酒店西裏あたりは芸術倶楽部跡(横寺町一一番地)である。

島村抱月は、恩師坪内逍遙のもとを去り、早稲田大学教授の地位や家庭までも捨てて、大正二年七月、愛人で女優の松井須磨子らと芸術座を組織し、新劇運動に乗りだした。

その根拠地で研究所となったのが芸術倶楽部である。倶楽部は大正四年秋に建築され、木造二階建てであった。

「お暑い時節になりました」で始まる芸術座の創立趣意書(新宿区立図書館資料室収蔵)の末尾に、幹事長島村瀧太郎(抱月の本名)と記されている。

趣意書中に

「わが国が東西文化の吸収に忙しかった明治の膨脹期の後を承けた大正の今日は、物質的方面でも精神的方面でも、たとへば地に下ろされた種子が静かに芽を吹かうとし、もしくは最早や花を開かうとするものさへある黄金時代の曙のやうな心地が致されます……

私共がこの度『芸術座』を起しましたのも、この新機運開拓の努力に参して」ゆきたい旨をのべ、劇こそが今後の芸術界における本流だといっている。

芸術座で上演されたのは翻訳劇がおもで、「モンナ・ワンナ」「サロメ」「復活」「アンナ・カレニナ」「生ける屍」等があり、わけでも“カチューシャかわいや別れのつらさ”の歌で知られた「復活」、“ゆこか戻るかオーロラの下へ”の「生ける屍」は有名であった。

しかし、大正七年一一月、抱月は当時流行のスペインかぜにかかり、急性肺炎をおこして同月五日、倶楽部二階で急逝した。 四七歳であった。

須磨子は、おりから明治座の舞台稽古にでかけていたため、抱月の最後をみとることができなかった。

それから二ヵ月後の大正八年一月五日、須磨子は倶楽部の一室で自殺し、抱月のあとを追った。

横寺町から早稲田通りへ出て左折すると、地下鉄東西線神楽坂駅に出る。

その裏手が、赤城神社(赤城元町一六番地)である。

正安二年(一三〇〇)、上野国の赤城山赤城神社の分霊を牛込早稲村田島(現、早稲田鶴巻町)に移して牛込の鎮守とした、と伝わるが定かでない。

大胡氏(のちの牛込氏)が牛込に移り住んでから建立したものと思われる。

現在地に移ったのは、弘治元年(一五五五)である。

天保一二年(一八四二)火災により焼失し、安政二年(一八五五)には、建築中の社殿が大地震により傾き、元治元年(一八六四)〜慶応三年(一八六七)にようやく復旧した。

明治初年の神仏分離で、赤城明神を赤城神社と改めた。

明治・大正期に行なわれた祭礼は、まことに壮大であった。

赤城神社境内の突きあたり、崖の上に清風亭という貸席があった。

ここは、坪内逍遙が昜風会という芝居台本の朗読会、俗曲研究会を開き、雅劇「妹背山」(いもせやま)を演じたのをはじめ、早稲田大学の学生や卒業生が多く利用した。

作家近松秋江(しょうこう)は、この清風亭で開かれる逍遥の演劇会合に出席しているうち、女中のおすまという女性とねんごろになり、明治三六年に同棲した。

六年後、おすまは秋江の前から姿を消したが、秋江はこの体験をもとに、男の嫉妬と未練を描いた自伝小説『別れた妻へ送る手紙』『疑惑』などを発表、世に認められている。

清風亭はのちに長生館という下宿屋になり、作家が多く住まった。

赤城神社正面右手の小道をたどると、筑土(つくど)八幡神社(筑土八幡町六番地)に出る。

『江戸名所図会』には次のような縁起を記す。 |

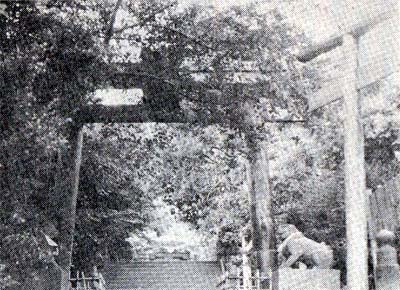

牛込氏の創建と伝わる赤城神社

白鳰伝説ののこる筑土八幡神社

|

「祭神は応神(おうじん)天皇、神功(じんぐう)皇后、仲哀(ちゅうあい)天皇である。

伝えに、嵯峨(さが)天皇の頃(八〇九〜八二二)、この地に一人の老翁が住み、八幡宮を深く信仰していた。

あるとき夢の中で、当社の神が、この地を後世に伝えよと告げた。

翌日、一本の松の木の上にめでたいしるしの雲があたかも旗のようにだなびいた(松雲山の号はこれより起こったという)。

そのとき、一羽の白鳰が飛来して松の木にとまった。

里人はこの翁の霊夢をきくと、松の木の下に垣をめぐらし、八幡宮としてあがめた。

その後、慈恵大師が諸国布教行脚のとき、伝教大師(最澄)彫造の阿弥陀如来像を本地仏として小社を建てた。

文明年間(一四六九〜八七)に至り、江戸城主上杉朝興(ともおき)が社殿をつくり、この地の産土神(うぶすながみ)にしたという。

また当社の地は昔、上杉時氏の砦があり、時氏が弓矢の神として八幡宮を勧請したともいう」 |

がそのあらましである。

筑土の名は、同社の社伝によれば、八幡宮創建のとき、九州の宇佐八幡宮の土をとりよせて鎮守としたことによるという。

戦前は筑土の森とよばれて樹木も多く、雪の朝、明月の晩の眺めはひとしおだったが、戦災で樹木は焼かれ、往時の面影をとどめない。

神社境内にいっぷうかわった音楽碑、田村虎蔵顕彰碑が建っている。

「金太郎のうた」「花咲爺」など小学唱歌の作曲家田村虎蔵は、明治三九年一二月から昭和一八年一一月に没するまで、筑上八幡神社西側、筑土八幡町三一番地に住んだ。

虎蔵は、明治四年に鳥取県で生まれた。同地の師範学校を卒業すると上京し、上野音楽学校にまなび、三八年に東京高等師範学校助教授となった。

明治の頃、文部省編纂の唱歌教科書は、漢文調のむずかしい歌詞で、また、日露戦争による軍歌の流行で乱暴な歌いかたがはやった。

虎蔵はこうした傾向を改革すべく、「モシモシカメヨ」の納所弁次郎。「夏はきぬ」の小山作之助らの作曲家と共に、美しい声、美しい歌を主唱し、国語体唱歌の創始者といわれる。

虎蔵は、住居に隣接する高台の神社境内を愛し、ここを散策しながら曲想をねったという。

「金太郎」「浦島太郎」「一寸法師」「大黒様」「花咲爺」など今も愛唱される数多くの名曲がここで誕生した。

虎蔵はこうした作曲活動と共に音楽教育界の指導にも情熱をもやし、数え子は数千にのぼる。

昭和四○年一一月、二十三回忌にあたり、教え子たちは遺徳をしのび、ゆかりの筑土八幡神社境内に顕彰碑を建立した。

碑面には「金太郎のうた」の一節が刻まれている。 |

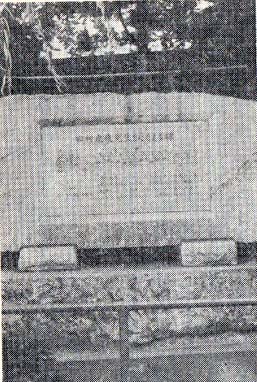

田宮虎蔵顕彰碑(筑土八幡神社)

|

筑上八幡神社正面の石段をおりで、大久保通りを少し新宿方向へ戻ろう。瀬戸物店の角を左に入ると神楽坂だ。

行元寺(ぎょうげんじ)跡(神楽坂五丁目)は、元は牛込区肴町三九番地にあったが、明治末頃、現在の品川区西大崎に移転した。

この寺は江戸時代以前からの古刹で、明治一〇年頃から寺の周囲に人家ができ、花柳界が出現した。

今も地元の人々はここを寺内とよび、神楽坂花柳界の中心をなす。

花柳界のでき始めた時分のことを、夏目漱石は『硝子戸の中』十六の中で、

「あの寺内も今ぢゃ大変変った様だね。用がないので、それからつい入って見た事もないが」

「変ったの変らないのて貴方、今ぢゃまるで待合ばかりでさあ」

と、床屋の主人と漱石の会話をしるしている。

神楽坂(神楽坂丁二・三丁目)の地名由来については、江戸時代から諸説がある。

市ヶ谷駅近くの市谷八幡の祭礼で、みこしが牛込御門の橋の上にしばらくとどまり、かぐらを奏ずるから。

若宮八幡のかぐらがこの坂まできこえるから。

坂の途中に高田穴(あな)八幡の旅所(神霊渡御の際、神霊を一時的に安置する所。旅所での祭りはにぎやかで、いろいろな神事芸話の発展をうながした)があり、祭礼でみこしが通るおりにかぐらを奏するため、等々である。

盛り場としての神楽坂は、江戸時代すでに行元寺門前に岡場所があったという。明治時代に入って花柳界となって盛況する。

明治二〇年前後から毘沙門の縁日に夜店もでて、しだいに、山の手の繁華街の中心になった。

とくに関東大震災で被害をうけなかったため、いっそう殷賑(いんしん)をきわめた。

現在の町名神楽坂一〜六丁目は、昭和二六年五月に改正されたもので、それまでの神楽坂一〜三丁目は現在の一〜二丁目、上宮比町が四丁目、肴(さかな)町が五丁目、旧都電通りの大久保通りから赤城神社に向かう通寺町が六丁目となった。

袋町一五には、牛込城址、光照寺、諸国郡邑(ぐんゆう)旅人菩提碑がある。

牛込をはじめ馬込、駒込などの「込」は、多く集まるの意で、往古は牧場があったと思われる。

前述のごとく、上野国大胡(現、群馬県勢多郡大胡町)の土豪大胡氏が、いつ牛込に移り住んだかは不明である。

応永九年(一四○二)には牛込にいたことが明らかなので(「牛込文書」)、早ければ室町時代初期には、この地に来たものと推定される。

牛込城は大永四年(一五二四)に築かれたと伝わるが、その規模などは明らかでない。

大胡氏はのち小田原北条氏に属し、勝行のとき、天文二四年(一五五五)から牛込を姓とする。

『小田原衆所頏役帳』には、江戸衆の中に大胡氏がみえ、

一 大胡

六拾四貫四百卅文 江戸 牛込

六拾七貫七百八拾文 同 比々谷本郷

四拾五貫文 葛西 堀切

(以下略)

と記載されている。牛込をはじめ、千代田区日比谷、葛飾区堀切などを領していたことがわかる。

勝行は、父重行が天文一二年に没すると、翌年、牛込に菩提寺を建立し、父の法名をとって宗参寺とした。

現在、弁天町九番地の宗参寺がそれで、牛込氏累代の墓がある。

北条氏が天正一八年(一三九〇)、豊臣秀吉に小田原城を包囲されて滅んだのち、勝行の子勝重は、関東に入国した徳川家康に召しだされて旗本となった。

勝重の嫡子俊重は、元和二年(一六一六)三代将軍家光の弟である駿河大納言忠長付きを命ぜられ、忠長が改易になると一時浪人となったが、寛永一一年(一六三四)召しかえされて四○○石を知行した。

牛込氏はその後、嫡流は断えたが、俊重の三男重悉(しげのり)の家系がのこり、一五〇〇石取りに進んでいる。

小田原北条氏が滅んだ後、牛込城は廃されて畑地になったが慶長三年(一五九八)に神田から光照寺が移転してきた。

光照寺は浄土宗の末で、山号を樹王山という。

寺に子安地蔵(安産の守り)があるところから、神楽坂通り、神楽坂五丁目、書店横からこの寺へ至る坂を地蔵坂という。

光照寺墓地内に諸国郡邑旅人菩提碑がある。

これは神田松永町の旅籠紀伊国屋のあるじ利八が、旅籠内で病死した者を供養するため、文政八年(一八二五)に建てたものである。

文政二年から建立の年までに死亡した六名を最初に刻み、その後死者のあるたびに追刻し、天保年間(一八三〇〜四三)まで合計四九人の名がしるされている。

このような供養碑はめずらしく、碑面には職業も刻んである。

昔は旅に出て客死する人がいかに多かったかがわかる。

善国寺に毘沙門天像がある。神楽坂五の三六の善国寺は、文禄四年(一五九五)に池上本門寺一二世貫主仏乗院日惺(にっせい)上人が、中央区馬喰町に初めて建立した。

寛政四年(一七九二)に火災にあって焼け、現在地に移ったものである。

毘沙門天像は、甲冑具足に身を固め、左手に宝塔を捧げ、右手に鉾(ほこ)をもち、足に夜叉鬼を踏まえて立つ。

毘沙門天は梵語(ぼんご)で、人々の多くの願いを聞き、御利益を与えることを誓願としている天王という。

この絛は、日惺上人が池上本門寺に入山するとき、関白二条昭実(あきざね)から祝いとして贈られたと伝わる。

神楽坂を飯田橋駅方向へくだる。陶器店横を右折すると、泉鏡花、北原白秋旧居跡(神楽坂二の二二)に出る。

泉鏡花は、明治三六年三月、神楽坂二丁目に新築された借家にはいった。そして五月になると、神楽坂の芸者桃太郎(本名伊藤すず)と同褄した。

これより前、鏡花は明治二四年一〇月、横寺町の尾崎紅葉を訪ね、門下生となることを許されて玄関番として住みこんだ。

鏡花が桃太郎を知ったのは明治三二年一月の硯友社新年宴会の席で、このことは師紅葉に秘していた。

同棲できたのは、鏡花の友人が落籍の金をくめんしてくれたからである。

三六年四月に紅葉の病床へ呼びつけられた鏡花は、同棲を叱責されたという。

すずが晴れて鏡花夫人となるのは、紅葉の没後である。

こうした経緯が、明治四〇年発表の『婦(おんな)系図』に生かされる。

明治三九年七月、鏡花は健康を害して逗子へ移り、一年後、麹町に住まった。

北原白秋は、二四歳の明治四一年一〇月から約一年間、物理学校(現、東京理科大学)裏に住んだ。

この間、白秋は木下杢太郎、古井勇、長田秀雄ら詩人、石井柏亭、山本鼎ら洋画家を誘い、文学と美術の交流をはかる懇話会「パンの会」を興した。

これは、パリの芸術家の集会を模したもので、隅田河畔をセーヌ川になぞらえてほとんど毎日開かれ、やがて詩人、小説家、画家、音楽家、役者などを糾合した一大集団へと発展し、耽美(たんび)派のメッカの観を呈した。

なお、白秋が住居付近の印象をうたった作品に「物理学校」裏があり、『東京景物詩及其他』(大正二年刊)におさめられた。

新宿区のほぼ中心にあたる東大久保二丁目の、通称抜弁天、バス停東大久保から余丁(よちょう)町へ出る。

余丁町一一二番地は、坪内逍遙旧居跡である。

近代演劇の権威であった逍遥は、明治二三年二月、本郷真砂(まさご)町から移ったのである。

同三九年、早稲田大学の文芸運動と新しい演劇を興すため文芸協会を発足させた。

同四二年九月には屋敷内に演劇研究所を開いて、演劇の基礎知識を授けた。その第一期生に松井須磨子がいた。

この地は、逍遥の生涯においても、また日本の文学・演劇史においてもゆかりが深い。

逍遥旧居より、余丁町児童遊園前を左折した余丁町七九番地郵政省官舎は、作家永井荷風旧居跡である。

荷風がここに住まったのは、パリから帰朝した明治四一年から、大正七年築地に移るまでの約一〇年間である。

荷風は、庭内に新築した離れ家に断腸亭と名づけたが、これは腸を病んでいたからである。 『断湯亭雑藁(ざっこう)』(大正七年刊)でこの付近の様子を次のようにしるしている。

我家は山の手のはずれ、三月春泥容易に乾かず、五月早くも蚊に襲われ市ヶ谷のラッパは、入相の鐘の余韻を乱し、往来の軍馬は門前の草を食み、塀を蹴破る。

昔は貧乏御家人の跋扈せし処、今は田舎紳士の奥様の、でこでこ丸髷を聳やかの地、もとより何の風情あらんや。 |

|

坪内逍遙旧居跡(余丁町12)

|

また、大正元年発表の花柳小説集『新橋夜話』のうちの一篇「掛取り」でも、余丁町辺の情景を仔細に描写している。

余丁町児童遊園に続いて富久町児童遊園があり、その一隅に刑死者慰霊塔(市谷富久町一一一)がある。

日本弁護士連合会が昭和三九年七月一五日に建立したものである。 市谷富久町、市谷台町一帯は、市谷刑務所の跡地である。 最初、市谷監獄が設置された。

明治八年五月、小伝馬町より市谷谷町、富久町に移り、市谷谷町囚獄役所と称し未決囚を収容した。

のちに既決囚を収容するに至り、明治三六年市谷監獄と改称し、同四三年三月豊多摩郡野方村に移った。

東京監獄は、明治三六年六月市谷富久町に建物が竣工して鍛冶橋より移ってきたもので、未決囚を収容した。

大正一一年一〇月に市谷刑務所と名称を変更した。

東京監獄に刑揚を設けたのは明治三八年で、それまでは鍛冶橋に収容し、市谷監獄で執行した。 高橋お伝(明治一二年)、稲妻小僧(同三三年)などが処刑された。

天皇暗殺を企てたという大逆事件により、幸徳秋水ら一二名が処刑されたのは、明治四四年一月二四、二五日である。 |

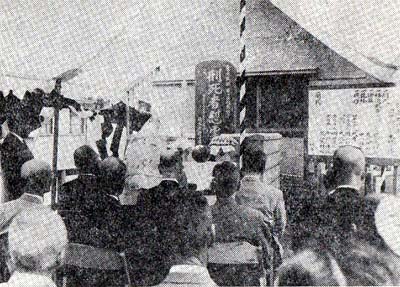

東京監獄・市谷刑務所刑死慰霊碑の除幕式(昭和39年)

|

昭和一二年五月、東京拘置所の完成で廃された。

余丁町、台町の通りから靖国通りに出、右折すると右に成女学園がある。

学園の正門右手に小泉八雲旧居跡(市谷富久町二〇番地)の碑が建っている。

八雲は本名をラフカディオ・ハーン。一八五〇年、ギリシアで生まれたイギリス人である。

日本にきたのは明治二三年で、松江の中学校の教壇に立った。

東京大学文学部講師にまねかれて上京したのは明治二九年八月で、市谷富久町の貸家をみつけて住まった。

近くの自証院付近の風致を愛し、よく散歩した。

自証院は、本堂などすべて節目の多い材質を用い、俗に「瘤(こぶ)寺」といわれた。

日本服を着て愉快そうに出かけ、老僧とも懇意になり、仏教の話をしたりした。

自証院のことは、『墓地』(明治三一年)という作品で紹介している。

ある日、大きな杉の木が三本切り倒されるのを目撃して、八雲は心に深い痛手を受けた。

そして間もなく寺の僧がかわると、樹木はどんどん伐採され、墓がどけられ、貸家が建ち並んでしまった。

八雲の愛する“静かな世界”は消滅したのである。

淋しい田舎の、家の小さい、庭の広い、樹木の多い家に住みたいと願っていた八雲は、ついに転居を決意し、五年間住みなれた市谷富久町から西大久保に移るのである。

それは明治三五年三月であった(淀橋地区の項参照)。

碑は、八雲生誕一〇〇年を記念して建てられ、英詩人エドモンド・ブランデンの筆跡により、ここに住んでいたことが記され、日本文字は市川三喜博士である。

ここからは少し離れるが、靖国通りを東に進み、国電中央線市ヶ谷駅前にある市谷八幡神社(市谷八幡町一五番地)の創建は、文明年中(一四六九〜八七)に太田道灌が江戸城守護の目的で、鶴岡八幡宮を勧請したものというが、諸説あって不明である。

参道石段の中ほどに、高さ約五メートルの銅製の鳥居がある。銅製鳥居は区内でここだけである。

町の人たちの協力を得て、文化元年(一八〇四)に建立されたものである。

直径約五〇センチの柱には、四四名の寄進者とその職業が刻まれており、当時の職業がわかる。 |

市谷八幡神社の銅製鳥居

|

top

****************************************

|